- Код статьи

- S013216250004014-8-1

- DOI

- 10.31857/S013216250004014-8

- Тип публикации

- Статья

- Статус публикации

- Опубликовано

- Авторы

- Том/ Выпуск

- Том / Номер 2

- Страницы

- 97-107

- Аннотация

Статья посвящена изучению положения женщин в науке раннесоветского периода, когда – после принятия ряда мер, нацеленных на обеспечение гендерного равенства в этой сфере, – они впервые получили законодательно закрепленную возможность профессионально заниматься научной деятельностью и преподавать в высших учебных заведениях. Эмпирически статья основана на архивных данных – перечне женщин-научных работников, проживавших в Москве и Ленинграде в конце 1920-х гг., и документальной информации об их социально-демографических характеристиках и статусе в науке и высшем образовании. На основе статистического анализа этих сведений авторы не только впервые описывают состав женского научного (под)сообщества в критически важный для его становления период, но и пытаются выяснить, обеспечили ли принятые меры реальное вхождение женщин в науку или лишь привели к трансформации «каменных стен» в «стеклянный потолок».

- Ключевые слова

- советская наука, научное сообщество, женщины в науке, гендерное равенство

- Дата публикации

- 20.03.2019

- Год выхода

- 2019

- Всего подписок

- 89

- Всего просмотров

- 899

Постановка проблемы.

Вопрос о положении и роли женщин в науке раннесоветского периода не является новым в истории и социологии – в том или ином ракурсе его ставили разные исследователи, обращающиеся в своих работах к изучению отечественной науки в ретроспективе [Агамова, Аллахвердян, 2000; Валькова, 2012; Valkova, 2008]. Вместе с тем отдельные вопросы прежде не становились предметом специального анализа. Среди них – исследование состава женщин, которые вошли в науку в переломный для их положения момент, когда были предприняты первые попытки по установлению гендерного равенства в науке и женщины получили допуск в клуб, ранее для них закрытый. В статье впервые представлены результаты статистического анализа дисциплинарных, возрастных, квалификационных, территориальных характеристик женщин-научных работников в советском научном сообществе 1920-х гг. Исследование позволяет не просто оценить социально-демографическую структуру этой категории ученых, но и установить, обеспечили ли предпринятые меры реальное вхождение женщин в науку или привели лишь к трансформации «каменных стен» в «стеклянный потолок» [Barnett, Sabattini, 2009].

Положение женщин в науке раннесоветского периода.

В имперской России возможности женщин заниматься оплачиваемым научным трудом, причем делать это на равных с мужчинами условиях, были существенно ограничены. Женщины не могли получать ученые степени и научные звания, претендовать на научно-исследовательские и преподавательские должности [Валькова, 2012]. В первую очередь это было связано с юридическими ограничениями на получение высшего образования. По замечанию О.А. Вальковой, государство препятствовало «получению женщинами не столько образования самого по себе, сколько государственного диплома об этом образовании» [Валькова, 2012: 815–816]. Диплом не выдавался не только частными университетами (например, Психоневрологическим институтом, Народным университетом А.Л. Шанявского), но даже созданными с разрешения правительства Бестужевскими и Московскими высшими женскими курсами проф. Герье. Лишь в 1910 г. Государственный совет признал Бестужевские курсы высшим учебным заведением и приравнял к диплому свидетельство об окончании курсов. Московским высшим женским курсам аналогичное право было предоставлено лишь в 1915–1916 учебном году [Федосова, 1980; Цыганков, 2008].

Ввиду отсутствия государственного диплома о высшем образовании женщины не допускались в систему аттестации научно-педагогических кадров: не могли держать кандидатские, магистерские и докторские экзамены, читать публичные пробные лекции на получение звания приват-доцентов, защищать диссертации [Иванов, 2016]. Перспективы профессиональной научной деятельности где-либо помимо университетов для них были также незначительны, поскольку число научных учреждений в начале XX в. было невелико [Валькова, 2012].

Лишь в 1911 г. был издан закон, позволивший женщинам, выдержавшим успешно экзамен в знании университетского курса, претендовать на право преподавания в вузах («Об испытаниях лиц женского пола в знании курса высших учебных заведений и о порядке приобретения ими ученых степеней и звания учительницы средних учебных заведений»). Однако за период с 1911 по 1918 г. этим правом воспользовались единицы, а пытавшиеся – получили отказ. Точная статистика таких запросов отсутствует, но известны имена по меньшей мере нескольких женщин, которые – безрезультатно – их подавали: М. Безобразова, Н. Гернет, Л. Запольская, Е. Ковалевская, М. Островская, В. Данчакова [там же: 839].

Решительный поворот произошел в 1917–1918 гг. с принятием законодательных актов, отменивших гендерную дискриминацию в образовании (например, декрет «О правилах приема в высшие учебные заведения в РСФСР») и разрушивших привычную многоступенчатую систему научной аттестации (декрет «О некоторых изменениях в составе и устройстве государственных ученых и высших учебных заведений»). Эти документы, среди прочего, предоставляли женщинам равное с мужчинами право на получение ученых степеней и научных званий и, как следствие, научных и преподавательских должностей.

Приток женских кадров в науку и их востребованность были обусловлены не только институциональными изменениями, но и стремительным ростом в стране числа научно-исследовательских институтов, лабораторий, бюро, экспериментальных фабрик или станций [Петров, 1925]. Так, в 1917 г. в Петрограде действовало 148 научных учреждений [Наука в России…, 1920], а в 1921 г. – уже 205 [Предварительный список…, 1921]. Разросшаяся инфраструктура нуждалась в кадровом обеспечении, фактор же потерь мужского населения на фронтах Первой мировой и Гражданской войн и эмиграционных оттоков обуславливали вовлечение женщин в научно-исследовательский процесс [Колчинский, 2003].

Таким образом, именно в 1920-е гг. женщины – по крайней мере, формально – получили возможность войти в советскую науку – не в роли экзотических «ученых дам», а в качестве целого пула новых игроков. При этом масштабы и особенности трансформации этого номинального права в реальные карьерные траектории и достижения до сих пор мало изучены в российской историографии и социологии: исследования в данной области используют, как правило, библиографический метод и методологию кейс-стади. В данной работе предпринята попытка статистического анализа (под)сообщества женщин, занятых в тот период научно-исследовательской или научно-преподавательской деятельностью в СССР. Такой, количественный, подход, на наш взгляд, способен дополнить ранее полученные знания и обоснованно ответить на вопрос, каково было положение женщин в науке раннесоветского периода: где они работали, какие должности занимали, насколько соответствовали их квалификации и т.д.

В качестве фокусной точки исследования нам показался интересным конец 1920-х гг. С одной стороны, после описанных выше реформ прошло уже около десятилетия – период, достаточный для формирования контингента начинающих женских научных кадров. Именно на 10–12 лет в ранней биографии ученого падает окончание вуза, аттестация, трудоустройство, прохождение начальных этапов карьеры, публикация первых научных трудов. С другой стороны, именно этот исторический этап в развитии отечественной науки отмечен совокупностью благоприятных для женщин факторов: декларируемое и юридически закрепленное равенство полов, расширившаяся научно-исследовательская и образовательная инфраструктура, смена научных поколений (активная роль перешла к ученым, чье становление пришлось на период гендерного равноправия). Кроме того, с исторической точки зрения указанный период в достаточной мере обеспечен документальными материалами, выявленными нами в Государственном архиве РФ (далее ГАРФ) и составившими эмпирическую базу исследования.

Эмпирическая база и методология исследования.

В основе исследования лежит статистический анализ сведений о составе женщин, работавших в сфере науки в 1920-х гг. Несмотря на традиционность используемого подхода, данная задача является в высшей степени нетривиальной – в первую очередь, ввиду отсутствия надежной эмпирической базы. На протяжении 1920-х гг. в системе учета советских ученых не существовало единого и четкого определения понятия «научный работник». В результате централизованные попытки определить численность и дать качественную характеристику научных кадров исходили из различных оснований, а в состав этой категории включались различные группы, не совпадающие по объему и составу. В рамках исследования данная проблема решалась поэтапно.

На первом, подготовительном этапе был составлен полный поименный перечень женщин, которые были заняты в организациях, выполнявших (по крайней мере, номинально) научные исследования. В качестве документального источника были использованы депонированные в ГАРФ списки сотрудников Москвы и Ленинграда, состоявших в Секции научных работников (СНР) и зарегистрированных в Центральной комиссии по улучшению быта ученых (ЦеКУБУ) в 1926–1930 гг. [ГАРФ. Ф. Р-4737. Оп. 1. Д. 139, 315]. Специфика источника позволяет сделать обоснованное предположение о полноте и репрезентативности имеющихся в нем данных. Факт регистрации в ЦеКУБУ обеспечивал научным работникам доступ к продовольственным пайкам и денежному вознаграждению. Непростое социально-экономическое положение ученых того периода вкупе с этим стимулом обеспечивало высокую степень заинтересованности во вхождении в списки. Кроме того, на включение в него могли претендовать все работники, хотя бы косвенно связанные с научно-педагогической или исследовательской деятельностью. Поэтому список включает широкий круг разнообразных должностей – от академика до ординатора клиники, от директора института до лаборанта. Важно отметить, что сводки ЦеКУБУ в целом соотносятся с опубликованными статистическими данными [Научные…, 1930].

Несмотря на несомненную ценность этого источника, содержащиеся в нем сведения о женщинах, занятых в науке, весьма ограничены и недостаточны для проведения детального анализа. В документации содержится лишь указание на категорию научных работников в соответствии с квалификационными требованиями ЦеКУБУ. К категории «А» относились «наиболее выдающиеся ученые, являющиеся виднейшими представителями крупных направлений в науке, создавшие школы молодых ученых и широко известные своими работами», к «Б» – «установившиеся ученые, имеющие самостоятельные научные работы», к «В» – «начинающие ученые (независимо от возраста), не подходящие еще по своему научному стажу к основной группе, но ведущие самостоятельно научную работу или работающих под руководством научного специалиста» [ГАРФ. Ф. Р-4737. Оп. 1. Д. 250]. Прочая информация о сотрудниках – научная специальность, возраст и др. – хотя и предоставлялась в анкетах кандидатов, в архивных источниках представлена лишь фрагментированно. Ввиду этого на следующем этапе перечень был дополнен – посредством использования имен как «переходника» между источниками – подробной информацией о женщинах, работавших в советской науке в 1920-х гг. Эта работа была выполнена лишь для наиболее широкой в количественном отношении категории «В» – именно в нее вошли большинство женщин из списков ЦеКУБУ (почти 90%). К другим категориям в указанный период относились немногим более 350 женщин [ГАРФ. Ф. Р-4737. Оп. 1. Д. 139, 315] – в рамках исследования было принято решение не включать их в анализ, чтобы не нарушать гомогенности изучаемой совокупности.

Мы обратились к синхронному, наиболее полному источнику информации – справочникам «Научные работники Москвы» и «Научные работники Ленинграда» [Наука и научные работники СССР, 1930: Ч. 4, 5], составленным на основе документации академической Комиссии «Наука и научные работники» (подр. см.: [Соболев, 2011]). Указанные издания содержат именные списки научных работников с краткой информацией о каждом из них, включая место рождения, город проживания, научную специальность, место работы и должность, возраст, наличие научных трудов и ученой степени. Данные по Ленинграду приводятся по состоянию на 1930 г., по Москве – на октябрь 1928 г. Несмотря на незначительный временной лаг между двумя справочниками, этот источник, несомненно, содержит наиболее полную информацию о научных кадрах конца 1920-х гг. и таким образом является ценным ресурсом для формирования эмпирической базы для анализа.

По результатам второго этапа работы с первичной информацией был сформирован полный перечень женщин-научных работников, включающий почти 2,5 тыс. чел. Вся информация об их социально-демографических характеристиках была закодирована в соответствии с разработанными классификаторами. Предварительный анализ показал, что значительная доля женщин, вошедших в эту генеральную совокупность, не была вовлечена напрямую в научно-исследовательскую и/или преподавательскую деятельность: около 60% ее состава – архивисты, библиотекари, сотрудники музея, секретари, врачи. Для получения релевантных выводов для последующего анализа была сформирована выборочная совокупность. В нее вошли женщины, 1) работавшие в научно-исследовательском институте или вузе и 2) занимавшие научную или преподавательскую должность. Введение данных критериев отбора потенциально может исключить из анализа тех женщин, которые были вовлечены в исследовательскую деятельность, но при этом в силу различных причин занимали ненаучные ставки. Тем не менее мы считаем, что именно такой подход является гарантией объективности выводов о женской науке в СССР в 1920-х гг. Объем сформированной по указанным правилам выборки составил 840 человек.

На следующем этапе полученные данные были обработаны с применением статистического пакета SPSS – посредством инструментов дескриптивной статистики и корреляционного анализа. Был рассчитан удельный вес различных групп в составе женщин-научных работников, описаны их основные характеристики, предпринята попытка выявить факторы, которые могли оказывать воздействие на вхождение женщин в науку и их карьерные траектории.

Женщины в советской науке 1920-х годов: основные результаты исследования.

Сопоставление численности женщин-ученых двух крупнейших городов показывает, что в конце 1920-х гг. бόльшая их часть проживала в Ленинграде (55%). Несмотря на переезд столицы в Москву в 1918 г., Ленинград оставался центром советской науки: именно здесь располагались научные учреждения государственного значения (РАН/АН СССР), крупные вузы (Ленинградский государственный университет, Государственный педагогический институт им. Герцена и др.) и медицинские центры (Терапевтическая клиника Первого Ленинградского медицинского института и др.), инфраструктура академических учреждений. Размеры этих и других научных и научно-образовательных центров, необходимость поддержания их работы обуславливали привлечение большого числа научно-вспомогательного персонала, – в их числе были и женщины. Кроме того, причиной незначительного, но все же заметного перевеса Ленинграда могли стать и давность академической традиции и свободомыслие вчерашнего столичного, «европейского» города, которые располагали к самостоятельным научным исследованиям.

В общей сложности женщины, занимавшие научные или преподавательские должности, были заняты в почти 250 советских научных и научно-образовательных организациях Ленинграда и Москвы. В институтах работало больше женщин, чем в вузах (56 против 44%), что обусловлено в основном их численным превосходством в организационной структуре советской науки. При этом рейтинг организаций-лидеров по численности женщин-ученых возглавляли крупнейшие вузы того времени: Второй и Первый Московские государственные университеты, Государственный педагогический институт им. Герцена (табл.).

Таблица. Топ-10 организаций по численности занятых женщин – научных работников

| Название организации | Численность женщин, занимавших научные и/или преподавательские должности, чел. |

| Второй Московский государственный университет | 65 |

| Государственный педагогический институт им. Герцена | 32 |

| Первый Московский государственный университет | 32 |

| Всесоюзный институт растениеводства | 27 |

| Первый Ленинградский медицинский институт | 26 |

| Главная геофизическая обсерватория | 17 |

| Ленинградский государственный университет | 17 |

| Центральный научно-исследовательский геолого- | 16 |

| разведочный институт | |

| Всесоюзный институт экспериментальной медицины | 15 |

| Академия коммунистического воспитания | 14 |

| Государственный институт научной педагогики | 13 |

| Сельскохозяйственная академия им. К.А. Тимирязева | 13 |

| Ботанический институт АН | 11 |

Такие высокие позиции находят объяснение в истории этих вузов и их реорганизации в 1920-е гг. Так, в состав Первого Московского университета в 1919–1920 гг. вошел народный (созданный по частной инициативе и при частном финансировании, негосударственный) университет А.Л. Шанявского, в котором допускалось обучение женщин еще до 1917 г. Идентичные правила действовали и в Психоневрологическом институте в Санкт-Петербурге, который в 1919 г. был частично включен в состав Петроградского университета (в табл. – Ленинградского государственного университета). Далее, Второй Московский государственный университет был учрежден в 1918 г. посредством преобразования Московских высших женских курсов проф. Герье, существовавших с 1872 г. Государственный педагогический институт им. Герцена был основан на базе Третьего Петроградского педагогического института, а тот в свое время реорганизован из Женского педагогического института (с 1912 г. – Императорского). Первый Ленинградский медицинский институт ранее носил название Женского медицинского института (1897). Таким образом, перечень организаций, в штате которых работали женщины-ученые, может свидетельствовать о том, что важным каналом вхождения этой гендерной группы в науку того времени являлось «оседание» в вузах после завершения обучения и занятие различных (как правило, низших) должностей на кафедрах и факультетах – явление, до сих пор характерное для российской науки.

На особом положении находились Государственный институт научной педагогики и Академия коммунистического воспитания им. Н.К. Крупской. Они охотно принимали женщин, имевших опыт преподавания и исследовательской работы, особенно – кандидаток с партийным стажем.

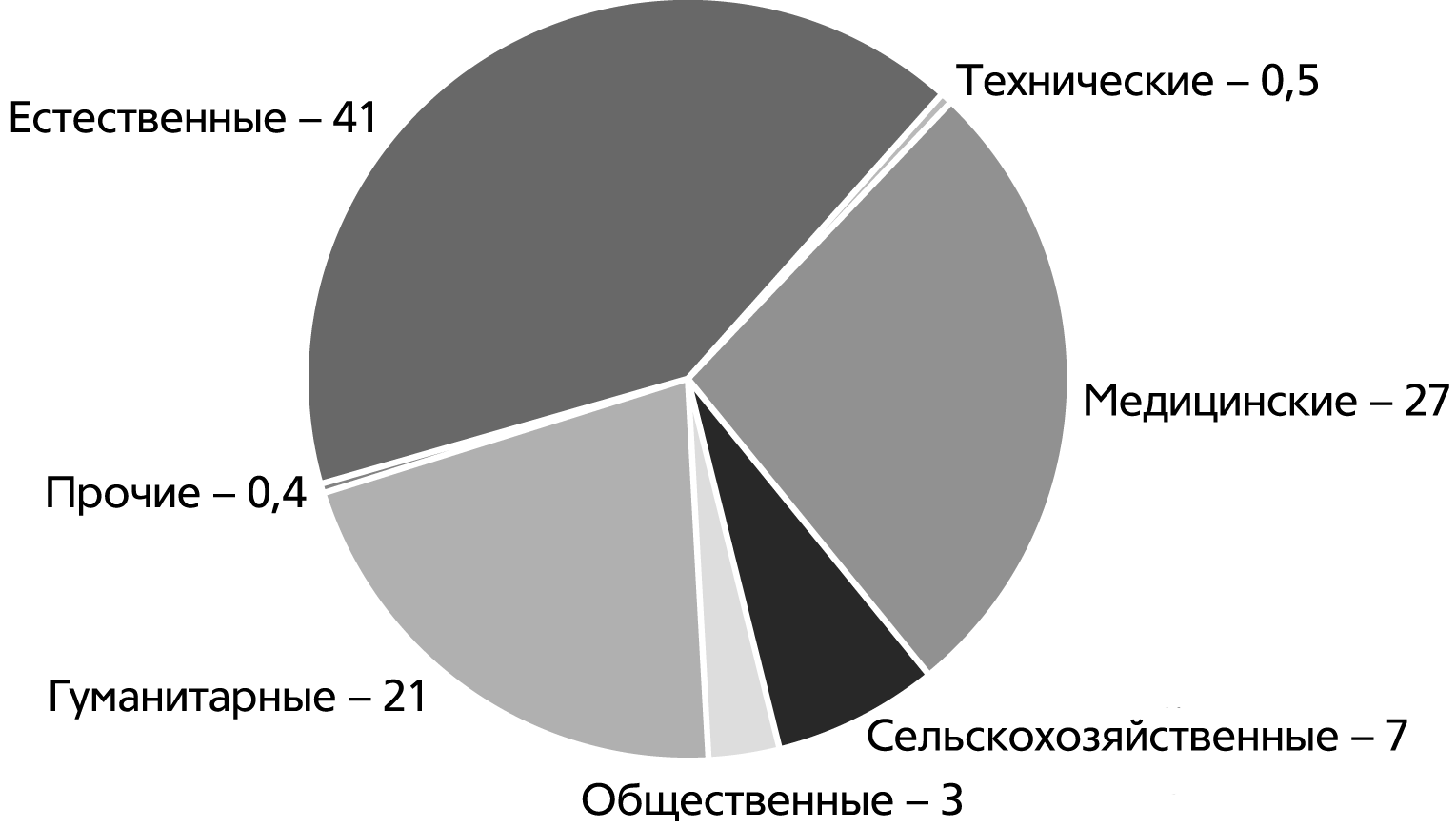

Изучение дисциплинарного состава женской науки показывает, что в 1920-х гг. более 40% женщин-ученых были заняты в области естественных наук (рис.). В этой весьма диверсифицированной группе почти четверть – химики, 19% – ботаники, по 12% работали в областях «зоология, физиология животных, гистология» и «метеорология, геофизика» и по 11% – в «физике, метрологии» и «геологии, минералогии, кристаллографии».

Рис. Распределение женщин по областям науки (% от общей численности женщин, включенных в выборку). Источник: расчеты авторов на основе списков ЦеКУБУ.

Второй по численности являлась группа женщин, работавших в области медицины. Далее – гуманитарные науки, в составе которых преобладали занятые в обширной области, идентифицируемой в используемом источнике как «философия, психология, педагогика» (39%). Большая численность отнесенных к этой области женщин обусловлена тем, что в нее попадали и сотрудницы, имевшие только преподавательскую должность. Скорее всего, они рассматривались Экспертной комиссией ЦеКУБУ как занятые в области педагогики. Порой доходило до абсурдности: например, в числе женщин-научных работников этой группы мы находим имя первой жены А.С. Луначарского [ГАРФ. Ф. Р-4737. Оп. 1. Д. 139. Л. 383], хотя в указанные годы она работала в управлении цирков, была главным редактором журнала «Цирк», директором курсов циркового искусства. Остальные женщины-гуманитарии были практически равномерно распределены по следующим областям: «история языковедения, литература, библиография» (19%), «история, археология, этнография» (17%) и «история искусства, музейное дело» (12%). В области сельскохозяйственных, общественных и технических наук численность занятых женщин была крайне мала – 62, 43 и 4 чел. соответственно.

Полученные результаты являются в целом ожидаемыми и демонстрируют наличие в 1920-х гг. гендерной специфики в распределении научных кадров по областям науки. По сравнению с общей структурой научного сообщества того периода концентрация женщин в естественнонаучных областях оказалась заметно выше: женщины были представлены в дисциплинарном сегменте, требующем штата «молчаливых» ассистенток-помощниц – в химических, медицинских лабораториях, в вычислительных и чертежных учреждениях.

Важную роль, безусловно, играла и дореволюционная преемственность. Так, педагогика была одной из немногих доступных профессий для небогатых женщин, окончивших аналог высших учебных заведений до 1917 г. – высшие женские курсы – и нуждавшихся в заработке. В то же время после революции 1917 г. необходимость поиска возможности трудоустройства вовлекла в научную сферу и «ученых дам» дворянского происхождения, актуализируя полученные ими в специфичных женских учебных заведениях (гимназиях, пансионах) знания в области искусства, изящной словесности, литературы, иностранных языков (преподаватели последнего оказались очень востребованы в пространстве комвузов 1920-х гг.).

Из 840 женщин, включенных в выборку, 730 в конце 1920-х гг. занимали научно-исследовательские должности. Но для большинства из них это были должности низшего уровня: 60% женщин в науке работали ассистентами, лаборантами, метрологами, почвоведами, числились аспирантами. Немногим более трети – занимали должности среднего уровня: научных сотрудников и старших научных сотрудников. Высокие позиции в науке были скорее исключением: руководителями научных подразделений (центров, отделов, секций, лабораторий) и/или действительными членами являлись лишь 29 женщин – около 4% от всех, попавших в выборку. Примечательно, что большая часть этих женщин-исследователей работала в научно-исследовательских институтах, а не вузах. Одна из них – О.Э. Чаянова (29 лет) – являлась членом-корреспондентом в Государственной академии художественных наук. Она была театроведом, женой советского экономиста, писателя-фантаста и утописта А.В. Чаянова и дочерью публициста и редактора Э.Л. Гуревича.

Преподавали в вузах всего 156 женщин, попавших в выборку1. Их распределение по категориям схоже с ситуацией в научной сфере: 67% из них работали преподавателями или ассистентами, лекторами, т.е. занимали в высшем образовании должности низшего уровня. Лишь 47 женщин являлись доцентами, и примечательно, что все они проживали в Ленинграде. Больше всего женщин-доцентов в СССР конца 1920-х гг. работало в Государственном педагогическом институте им. Герцена, который, как уже было сказано, был реорганизован из Женского педагогического института, до 1917 г. готовившего учительниц-предметниц для гимназий. Наиболее значимых карьерных успехов в области высшего образования добились всего пять женщин: профессора Л.Г. Пруссакова (Всесоюзная академия потребительской кооперации) и В.А. Лосиевская (Ленинградский государственный университет), зав. кафедрой М.С. Тихонова (Ленинградский институт инженеров водного транспорта), декан Г.И. Окулова (Академия коммунистического воспитания) и проректор Л.Р. Менжинская (там же). На наш взгляд, из них только Лосиевская имела на тот момент реальный исследовательский опыт: свою первую научную работу она опубликовала еще в 1918 г. [Лосиевская, 1918]. О научной деятельности других женщин, успешных в карьерном отношении, сведений не так много. Тихонова на тот момент – автор опубликованного в соавторстве учебного пособия «Руководство и краткое пособие к лабораторным занятиям по химии» [Кучеров, Тихонова, 1929]. Пруссакова в каталоге РГБ фигурирует как автор единственного на начало 1920-х гг. учебного пособия [Пруссакова, 1923]. Окулова-Теодорович известна скорее не как научный работник, а как революционерка и советский партийный деятель. Эта особенность отличала и деятельность Менжинской, работы которой носят не научный, а скорее идеологический характер [К пятилетию…, 1925]. В целом невысокие карьерные позиции женщин в науке и высшем образовании объяснимы. Хотя законодательство 1917–1918 гг. облегчило их вхождение в эти сферы, однако не смогло, как нам представляется, в короткое время переломить инерцию научного сообщества, его снисходительное отношение к неостепененным выпускницам высших учебных заведений «для ученых дам». Возможно, специфика и качество образования, доступного для женщин до 1917 г., также являлись сдерживающим фактором, препятствовали построению успешной научной карьеры. Тем не менее данная гипотеза не находит подтверждения в используемых нами эмпирических данных. В частности, мы установили, что большинство женщин (78,3%) на научных и преподавательских должностях к концу 1920-х гг. уже имели опубликованные научные труды. Хотя этот факт ничего не говорит о реальном опыте исследовательской работы и качестве полученных результатов, он все же позволяет предположить, что женщины, так или иначе включившиеся в научную деятельность сразу же после появления такой возможности, обладали по меньшей мере базовыми для любого исследователя навыками и были способны публиковать свои работы, написанные в соавторстве или самостоятельно.

Еще одной причиной, которая скорее всего также оказывала негативное влияние на продвижение женщин в науке, являлись их собственные карьерные амбиции. Сами женщины зачастую не претендовали на высокие должности. Так, многие преподаватели и лекторы воспринимали работу в вузе исключительно как способ заработка – совмещали преподавание с переводческой деятельностью, работой в издательствах, при этом преподавание для многих из них не было приоритетом. Полученные результаты отчасти объясняются и спецификой категории научных работников, включенных в анализ: напомним, исследование рассматривает только категорию «В» – «начинающих ученых».

Проведенный анализ не выявил ни одного статистически значимого фактора из числа доступных переменных, оказывавших, в отличие от указанных выше, положительное влияние на включение женщин в научное сообщество в раннесоветский период, занятие ими высоких должностей: наличие научной должности и ее уровень не коррелируют ни с возрастом сотрудниц, ни с наличием у них опубликованных научных трудов или ученой степени, ни с типом организации, в которой они работали. Мы обратились к изучению биографий женщин, включенных в выборку, для определения других, неформальных факторов и инструментов, способствовавших их вовлечению – по крайней мере, номинальному – в науку или преподавательскую деятельность. В результате, во-первых, среди них было выявлено значительное число «родственниц»: в списках ЦеКУБУ оказывались жены, вдовы, дочери, сестры знаменитых, порой уже умерших, деятелей науки и искусства. Например, дочь священника, историка церковного права Д.Ф. Стефановича, дочь микробиолога и эпидемиолога В.И. Исаева, жена правоведа В. Грабаря, жена и дочери историка С.Ф. Платонова [ГАРФ. Р-4737. Оп. 1. Д. 315] и др. Их включение в списки объяснялось тем, что от этого в указанные годы зависело слишком многое – порой сама жизнь ученого и близких ему людей. Нельзя не отметить, что все вышеперечисленные женщины обладали если не достаточной научной квалификацией и самостоятельным научным почерком, то во всяком случае принадлежали к узкому интеллектуальному слою, были вхожи в научный круг и до революции выступали в качестве ассистенток, корректоров, редакторов своих именитых мужей, отцов, братьев. Обращает внимание и тот факт, что многие из них происходили «из бывших»: Экспертная комиссия ЦеКУБУ смотрела «сквозь пальцы» на беспартийность и чуждое социальное происхождение научных работников при их внесении в перечень.

Другим важным инструментом включения женщин в научное поле было в целом традиционное для науки патронирование: получение научной или педагогической ставки, экономического обеспечения было зачастую обусловлено поддержкой сильного научного руководителя. Приведем лишь некоторые примеры. Так, до революции и в первые советские годы одним из таких патронов был литературный критик, историк литературы и библиограф, первый директор Российской книжной палаты С.А. Венгеров – в списках ЦеКУБУ есть имена его помощниц и учениц Л.В. Булгаковой и Т.Г. Мазюкевич [ГАРФ. Р-4737. Оп. 1. Д. 315. Л. 23]. Уже упоминавшаяся Лосиевская в 1920-е гг. была известна как публикатор и редактор научных трудов ее научного руководителя А.Ф. Кауфмана – экономиста, специалиста по вопросам землепользования и землевладения в Сибири, аграрным общинам, переселенческим вопросам, статистике [Кауфман, 1923; Кауфман, 1928]. Здесь же можно назвать и имена ученицы психолога, невропатолога, психиатра, физиолога В.М. Бехтерева, впоследствии крупного дефектолога А.В. Ярмоленко, ученицы известного ботаника Н.А. Максимова И.Н. Бородиной [ГАРФ. Р-4737. Оп. 1. Д. 315] и др. Протоколы заседания Экспертной комиссии ЦеКУБУ фиксируют факты включения в перечни целых лабораторий, которые в тот момент возглавляли известные ученые. Так, единовременно, одним протоколом, в категорию «В» были зачислены ассистентки Н.И. Вавилова – сотрудницы Всесоюзного института растениеводства Е.И. Николаенко, А.В. Писарева, О.Н. Сорокина, Д.И. Стальская, О.П. Трулевич [там же]. И вновь отметим, что многие из этих женщин оставили яркий след в отечественной и мировой науке.

Выводы.

Проведенный анализ показал, что в конце 1920-х гг., несмотря на предпринимаемые меры по обеспечению гендерного равенства, в сфере науки и высшего образования женщины занимали весьма скромные позиции. Большая часть из них работала ассистентами, лаборантами, лекторами, а серьезных карьерных успехов добились лишь единицы, причем зачастую – по партийной, а не по научной линии. Можно предположить, что временной период, пройденный с момента получения женщинами допуска в «клуб ученых», оказался недостаточным для преодоления квалификационного лага и негативного влияния специфики образования, полученного ими ранее. Тем не менее мы видим, что большинство женщин к этому моменту уже публиковали научные труды, то есть скорее всего имели опыт реальной исследовательской работы. Средний возраст этой категории научных работников достигал 35 лет – низкие позиции женщин в науке нельзя объяснить только поздним стартом научной карьеры.

В статье выдвинут ряд гипотез о факторах, которые могли оказывать негативное влияние на вхождение женщин в научную сферу, их дальнейшее продвижение. Среди них не только внешние барьеры (инерция научного сообщества, path-dependency и сохранение предвзятого отношения со стороны мужчин-ученых), но и отсутствие зачастую серьезной внутренней мотивации, наличия у самих женщин желания строить научную карьеру.

Важным результатом проведенного исследования стало, на наш взгляд, и выявление основных каналов вхождения женщин в научное поле в СССР 1920-х гг., часть из которых является гендерно неспецифичными и до сих пор широко используется, причем не только в России. К таким каналам можно отнести «оседание» и закрепление женщин в университетах в качестве отправной точки научно-исследовательской или научно-преподавательской карьеры. После окончания вузов многие женщины-выпускницы оставались работать на кафедрах – в качестве ассистентов, лекторов, затем преподавателей. Успешнее всего этой стратегией пользовались выпускницы традиционно женских вузов, реорганизованных из женских курсов или частных университетов.

Еще одним важным каналом являлось их «номинирование», введение в науку известными, обладавшими серьезным научным капиталом учеными-мужчинами, которые добивались для них научных и преподавательских ставок, публиковали в соавторстве научные труды. Наконец, иногда женщины оказывались в числе научных работников благодаря родственным связям с известными на тот момент деятелями – в сфере науки, образования, политики. Здесь важно заметить, что многие из них оказались в рядах ученых заслуженно и добились впоследствии заметных успехов в этой сфере.

Библиография

- 1. Агамова Н.С., Аллахвердян А.Г. Российские женщины в науке и высшей школе: историко-научные и науковедческие аспекты // Вопросы истории естествознания и техники. 2000. № 1. С. 141–153.

- 2. Валькова О.А. Государственная политика в сфере профессионального научного труда женщин в России: конец XIX – 1930-е гг. XX в. // Расписание перемен: Очерки истории образовательной и научной политики в Российской империи – СССР (конец 1880-х – 1930-е годы). М.: Новое литературное обозрение, 2012. С. 809–849.

- 3. Иванов А.Е. Ученое достоинство в Российской империи XVIII – начало XX в.: подготовка и научная аттестация профессоров и преподавателей высшей школы. М.: Новый хронограф, 2016.

- 4. К пятилетию (1920–1925 год): cб. cт. / Под ред. Л.Р. Менжинской, Н.В. Шевелева, Д.И. Розенберга. М.: Академия коммунистического воспитания, 1925.

- 5. Кауфман А.А. Введение в теоретическую статистику / Под ред. Т. Якобсон, В. Лосиевской. Пг.: Центральное статистическое управление, 1923.

- 6. Кауфман А.А. Теория и методы статистики / Под ред. В.А. Лосиевской, И.Ф. Макарова. М.-Л.: Государственное издательство, 1928.

- 7. Колчинский Э.И. Наука и Гражданская война в России // Наука и кризисы: историко-сравнительные очерки / Под ред. Э.И. Колчинского. СПб.: Дмитрий Буланин, 2003. С. 357–440.

- 8. Кучеров М.М., Тихонова М.С. Руководство и краткое пособие к лабораторным занятиям по химии. Л.: Кубуч, 1929.

- 9. Лосиевская В.А. Къ вопросу о свекловичномъ земледельческомъ хозяйстве: [Опыт статистико-экономического исследования]. Пг., 1918.

- 10. Наука в России: справочный ежегодник. Выпуск I: Петроград. Пг., 1920. Предисловие [страницы без нумерации].

- 11. Научные кадры РСФСР: Статистическая разработка по материалам Объединенной экспертной комиссии ЦеКУБУ и Центрального Бюро Секции научных работников. М.: Тип. «Работник просвещения», 1930.

- 12. Научные работники Ленинграда 1931–1933 гг. Ленинград: Издательство Академии наук СССР, 1934. (Серия «Наука и научные работники СССР»: Справочник, составленный Комиссией «Наука и научные работники СССР». Т. 5).

- 13. Научные работники Москвы. Ленинград: Издательство Академии наук СССР, 1930. (Серия «Наука и научные работники СССР»: Справочник, составленный Комиссией «Наука и научные работники СССР». Т. 4).

- 14. Петров Ф.Н. Научно-исследовательские институты СССР // Молодая гвардия. 1925. № 10-11. С. 146–149.

- 15. Предварительный список ученых учреждений, высших учебных заведений, музеев, обсерваторий, библиотек и пр., находящихся в Петербурге и его окрестностях // Наука и ее работники. 1921. № 4. С. 45–71.

- 16. Пруссакова Л.Г. Как готовиться к уроку и докладу среди малоподготовленных слушателей: (Руководство для молодых политработников) М.: Красная новь, 1923.

- 17. Соболев В.С. Из истории социологии науки в Российской Академии наук в 1920-е гг. // Социология науки и технологий. 2011. Вып. 2. № 1. С. 9–24.

- 18. Федосова Э.П. Бестужевские курсы – первый женский университет в России (1878–1918 гг.). М.: Педагогика, 1980.

- 19. Цыганков Д.А. В.И. Герье и Московский университет его эпохи (вторая половина XIX – начало XX вв.). М.: Издательство ПСТГУ, 2008.

- 20. Barnett R.C., Sabattini L. A Short History of Women in Science: From Stone Walls to Invisible Walls // Women and Science / American Enterprise Institute (ed.). Washington, DC, 2010.

- 21. Valkova O. The Conquest of Science: Women and Science in Russia (1860–1940) // OSIRIS. 2008. No. 23. P. 136–165.