- Код статьи

- S013216250005899-1-1

- DOI

- 10.31857/S013216250005799-1

- Тип публикации

- Статья

- Статус публикации

- Опубликовано

- Авторы

- Том/ Выпуск

- Том / Номер 7

- Страницы

- 125-136

- Аннотация

В статье обсуждаются академическая свобода при проведении исследований в российском институциональном контексте. В качестве ее составляющих выделены установление дистанции по отношению к объекту исследования и способность изменять методологию анализа в зависимости от ситуации. Предложен анализ предельного случая, в качестве которого рассматривается научная карьера профессора В.П. Макаренко. Рассматривается содержание широко используемых им концептов: «русская власть» и «русский мир». Приводятся результаты контент-анализа его публикаций, включая статьи в основанном им журнале «Политическая концептология» (2009–2018). Выявлено снижение частоты упоминаний в книгах В.П. Макаренко и в его журнале таких понятий, как «демократия» и «свобода» и возрастание частоты появления понятий «насилие» и «пропаганда».

- Ключевые слова

- академическая свобода, русская власть, русский мир, научная коммуникация, контент-анализ

- Дата публикации

- 16.07.2019

- Год выхода

- 2019

- Всего подписок

- 89

- Всего просмотров

- 858

Введение, или о возможности академической свободы.

Тема академической свободы – одна из ключевых для социологии науки. Становление науки как сферы сложного, модерного общества [Boltanski, Thévenot, 1991], требует освобождения научной деятельности от диктата церкви, государства, рынка и других внешних по отношению к ней институтов. Достигнутая наукой степень автономии разнится в зависимости от специфики конкретной институциональной среды. Оценка степени автономии науки в той или иной стране является предметом эмпирических исследований на макроуровне.

Вопрос об академической свободе можно поставить и на микроуровне, при обсуждении особенностей научной деятельности отдельного ученого. Насколько такой ученый свободен в определении программы своих исследований и в ее реализации? В основе понимания академической свободы на микроуровне «лежит идея автономного индивида, который устраивает жизнь по собственному усмотрению» [Макаренко, 2005: 334]. Помимо влияния государства или рынка, среди ограничивающих академическую свободу факторов оказываются также влияние научной бюрократии и различных сетей, в которых участвует ученый. В определенном смысле «само научное сообщество является формой подавления мысли» [Макаренко, 2011: 9].

Подобно свободе вообще, академическая свобода имеет две составляющие, негативную и позитивную [Berlin, 1969; Dean, 2009: 181]. Академическая «свобода от» наличествует, если научная деятельность защищена от внешних – религиозных, политических, экономических, социальных – воздействий и ограничений. Академическая «свобода для» предполагает наличие ресурсов и прав для самостоятельной выработки и реализации исследовательской программы.

В данной статье основное внимание уделено академической свободе на микроуровне. В частности, рассматривается вопрос о ее возможности и пределах в российском институциональном контексте. В качестве методологии используется анализ случая. «В общем виде данный формат исследования предполагает детальное и углубленное изучение отдельного случая» [Bryman et al., 2012: 38]. Данную особенность использованной методологии следует учитывать при оценке внешней достоверности полученного результата.

Для исследовательских целей наиболее информативны четыре типа случаев: предельный (extreme/deviant), критический, максимально различный (maximum variation) и парадигмальный [Flyvbjerg, 2006]. Максимально различные случаи соответствуют разным степеням академической свободы. Предельный случай позволяет исследовать академическую свободу, даже когда она отсутствует в иных случаях. Если удается установить, что академическая свобода (не)возможна в критическом случае, то она (не)возможна и во всех остальных случаях. Наконец, парадигмальный случай позволяет выявить и изучить само понятие (концепт) академической свободы.

Выбор случая и методика исследования.

В качестве предельного случая рассматривается научная деятельность доктора политических наук, доктора философских наук, профессора, заслуженного деятеля науки РФ, академика Национальной академии педагогических наук Украины Виктора Павловича Макаренко. Большую часть научной жизни этот ученый провел в Южном Федеральном Университете (ранее Ростовский Государственный Университет), с 1970-х до 2010-х гг. преподавал на философском факультете, факультете социологии и политологии, факультете философии и социально-политических наук. В.П. Макаренко долгое время заведовал кафедрой политической теории этого факультета, а впоследствии выступил в качестве основателя и редактора журнала «Политическая концептология: журнал метадисциплинарных исследований».

Оснований для анализа случая проф. В.П. Макаренко несколько. Во-первых, в сугубо научном плане он олицетворяет тип ученого-энциклопедиста, чьи познания не ограничиваются узкими дисциплинарными рамками. Две научные степени и публикации в философских, политологических, исторических, экономических и социологических журналах тому подтверждение. По сравнению с учеными, специализирующимися на узкой проблематике, ученые-энциклопедисты обладают большими степенями свободы при решении вопроса о том, что и как им исследовать. Во-вторых, В.П. Макаренко открыто критикует то, что другие российские ученые-обществоведы сегодня стремятся даже не упоминать в негативном ключе. Речь идет об особой модели властных отношений, о русской власти, которая предположительно является ключевым элементом институциональной среды в России. В 1990-е гг. В.П. Макаренко был одним из авторов данного концепта. Что еще примечательнее, обсуждение специфики русской власти не ограничивается его научными публикациями. В.П. Макаренко известен и как публицист на региональном (его часто приглашают на телевидение, где он организовал клуб «Интеллектуальный Ростов») и на федеральном уровнях (благодаря публикациям в «Независимой Газете»).

Учитывая, что лишь немногие российские ученые сегодня могут позволить себе подобную степень свободы в научных и публичных высказываниях, случай В.П. Макаренко вряд ли можно считать критическим. Скорее он соответствует определению предельного случая, позволяя понять, как при общем низком уровне академической свободы все же возможно «устраивать научную жизнь по собственному усмотрению». Последующий анализ посвящен поиску ответа на этот вопрос. В нем использованы вторичные статистические данные с сайтов eLibrary и Web of Science, а также первичные данные контент-анализа публикаций профессора В.П. Макаренко и статей из журнала «Политическая концептология».

Дистанцирование по отношению к объекту исследования.

В отличие от некоторых коллег, проживших долгую и плодотворную жизнь в науке, проф. Макаренко пока не написал мемуаров, но время для написания книги о научном наследии своего учителя, Михаила Константиновича Петрова, он нашел [Макаренко, 2011]. Однако то, как ученый воспринимает самого себя, вполне можно вычитать из его научных публикаций. Так, в одной из недавно опубликованных монографий он из дневников Александра Шмемана выводит тип радикального контестатора1. При внимательном рассмотрении оказывается, что радикальный контестатор – это никто иной, как внутренне свободный интеллектуал. «Позиция радикального контестатора вбирает в себя несколько общих когнитивно-аксиологических способностей индивида: видеть и критиковать недостатки и ложь той конфессии и мира, к которым принадлежит данный индивид по рождению, воспитанию, вкусам и убеждению; видеть и учитывать достоинства и истины противоположных конфессий и миров; консерватизм и традиционализм; отвращение к диалектике, целостному мировоззрению, идеологиям; акцент на художественной стороне любого интеллектуализма; открытость миру и незавершенность мировоззрения» [Макаренко, 2018: 292-293]. Сопоставление описания радикального контестатора с личными характеристиками профессора Макаренко позволает предположить, что за исключением сугубо религиозных черт данный портрет он писал с самого себя.

Еще одной возможной точкой отсчета для понимания интеллектуальной свободы, достигнутой Макаренко, является кинизм. Философов-киников отличало резкое неприятие жизни по тем правилам, которые не соответствуют человеческой природе, существу человека [Foucault, 2011: 165-315; Слотердайк, 2009: 178-181]. Киники стремились организовать свою жизнь по собственному усмотрению, не по указаниям обладателей власти или окружающих. Задачей киника (наиболее известен среди них Диоген) было вскрытие любой фальши и неестественности в отношениях между людьми, в особенности в поведении власть предержащих.

И радикальный контестатор, и киник – это человек, который сознательно идет на установление дистанции между собой и тем обществом и социальными группами, в которых он живет и участвует. «Позиция радикального контестатора невозможна без отбрасывания полной идентификации индивида с любой социальной общностью» [Макаренко, 2018: 293]. Данный принцип особенно примечателен, когда его применяют к работе обществоведов. Ведь им приходится изучать как раз то общество и те социальные группы, частью которых они сами являются. Иначе говоря, обществоведы зачастую участвуют в объекте своих исследований, что существенно затрудняет занятие ими независимой и свободной от социальных и идеологических предрассудков позиции. А. Шюц говорил об «иностранце» как наиболее желательном статусе ученого по отношению к изучаемому им обществу [Schuetz, 1944]. Нет оснований ставить под сомнение верность данного аргумента применительно к исследованиями современной России. Хороший обществовед – «чужой среди своих», который одновременно и погружен в исследуемую им социальную среду, и отделен от нее.

Выработка концептов.

Дистанцирование по отношению к объекту исследования позволяет ученому обеспечить «свободу от» религиозных, политических, социальных и прочих воздействий. В случае Макаренко дистанция установлена не только по отношению к советскому, позднее и российскому обществу как к объекту изучения, но и к распространенной в советских общественных науках марксистской методологии анализа. Свои первые имевшие широкий научный и общественный резонанс работы по изучению бюрократии [Макаренко, 1987; 1989]2 ученый написал, используя подходы неортодоксального марксизма и социологии М. Вебера. Впоследствии В.П. Макаренко стал сторонником аналитической философии как инструментария познания, развиваемого на основе постулата рациональности [Макаренко, 2002; 2005]. Выработка понятий – концептуализация – в его случае происходила, с одной стороны, в условиях сознательно установленной дистанции по отношению к объекту исследования и, с другой – с помощью методологии познания, выработанной в рамках аналитической философии. Не всем российским обществоведам, чья научная карьера началась при безоговорочном господстве ортодоксального марксизма, удалось успешно освоить современные методологии научного анализа. Еще меньше тех, кто сумели достаточно дистанцироваться по отношению к объекту своих исследований.

Русская власть и русский мир.

Как отмечалось, предметом исследования в первых принесших Макаренко известность работах, были государство и бюрократия. В них развивался выдвинутый им в русле неортодоксального марксизма тезис о бюрократии как превращенной форме выражения всеобщих интересов. Потребность в формулировке всеобщих интересов существует в любом обществе, однако эта функция может быть присвоена или, говоря более поздним языком, «приватизирована» бюрократией [Макаренко, 1987]. Одним из всеобщих интересов является потребность в управлении. Те, на кого возложены функции управления и менеджмента, способны подменить всеобщие интересы своими узкогрупповыми и индивидуальными интересами. Именно это, по мнению Макаренко, и происходило в царской России [Макаренко, 1987] и при сталинизме [Макаренко, 1989].

Такой подход значительно отличается от теории М. Вебера. Для последнего бюрократия была воплощением принципов рационализма и «господства на основе знаний» [Weber, 1968: 225], в отличие от господства на основе традиций, харизмы, старшинства или обладания собственностью, как в случае патримониальной власти. Необходимость изучения и осмысления специфики российской бюрократии задала вектор последующих научных поисков Макаренко, так как напрямую применить концепты М. Вебера к анализу российской институциональной среды оказалось невозможно. Результатом этих поисков стала выработка концепта русской власти как особой формы организации властных отношений в российской институциональной среде. Этот концепт входит в теорию, «в которой сила и террор государства полагаются главным фактором власти» [Макаренко, 1998: 85]. Его формулировка явилась редким для российского обществоведения примером параллельного открытия, когда несколько ученых, работая независимо друг от друга, получают сходный научный результат [Merton, 1973]. Практически одновременно с Макаренко тезис о русской власти был сформулирован Ю.С. Пивоваровым и А.И. Фурсовым [Пивоваров, Фурсов, 1998], каждый из которых впоследствии самостоятельно работал над дальнейшим развитием этого концепта [Пивоваров, 2006]. На сегодняшний день этот концепт признан в российских общественных науках, хотя далеко не все ученые, включившие его в свой инструментарий, используют его для критики превалирующей в России модели властных отношений [Тушков, Николенко, 2016], а некоторые политики наполняют его иным, этнически обусловленным, содержанием [Жириновский, 2007]. Русская власть – это прежде всего лишенная ограничений власть, власть в ее чистом виде [Олейник, 2011: Гл. 3].

При обсуждении особенностей восприятия власти в российской институциональной среде концепт русской власти удобно сопоставить с концептом русского мира, тоже предложенным в конце 1990-х гг. для анализа страновой специфики. Авторство второго концепта обычно приписывают политологу и политтехнологу П. Щедровицкому. В отличие от концепта русской власти, концепт русского мира исключает критическое восприятие особенностей российских институтов. Наоборот, здесь российская специфика видится в позитивном ключе, что предполагает безоговорочное погружение в нее. «Признание существования Русского мира позволяет нам говорить о русском капитале, совокупности культурных, интеллектуальных, человеческих и организационных потенциалов» [Щедровицкий, 2000].

Примерно до 2006 г. оба концепта цитировались в русскоязычных источниках с сопоставимой частотой (рис. 1). Перелом произошел в последующие десять лет, в первую очередь в результате использования властного ресурса для популяризации русского мира. В пользу такой гипотезы свидетельствует, с одной стороны, практически неизменная частотность упоминания русского мира в англоязычной научной литературе и, с другой, оказание прямой поддержки концепту русского мира на государственном уровне РФ. Для его продвижения были созданы специальные фонды с государственным участием и задействованы ключевые лица в российской государственной иерархии3 [Suslov, 2012].

Журнал профессора В.П. Макаренко.

Содержание журнала «Политическая концептология» за десятилетие его существования проанализировано с применением контент-анализа и специализированных программ QDA Miner и WordStat. Данных, которые выдает eLibrary, недостаточно для получения полной картины. Например, с помощью eLibrary можно выявить только наиболее часто встречаемые в публикациях в журнале ключевые слова: власть, концепт, политическая философия и Россия, что отражает акцент на анализе российской действительности с помощью инструментария аналитической философии.

Таблица. Наукометрические данные авторов, опубликовавших в «Политической концептологии» пять и более статей, 2009-2017 гг.

| Число публикаций в журнале | Индекс Хирша по всем публикациям на eLibrary | Индекс Хирша по публикациям в РИНЦ | Индекс Хирша по ядру РИНЦ | Индекс Хирша без учета самоцитировний | Индекс Хирша с учетом только статей в журналах |

| 83 | 13 | 12 | 3 | 10 | 6 |

| 19 | 12 | 12 | 2 | 12 | 5 |

| 13 | 28 | 21 | 4 | 17 | 7 |

| 12 | 20 | 17 | 3 | 17 | 5 |

| 11 | 24 | 22 | 8 | 21 | 14 |

| 11 | 11 | 10 | 2 | 10 | 6 |

| 10 | 5 | 5 | 0 | 4 | 4 |

| 8 | 28 | 27 | 5 | 24 | 13 |

| 8 | 17 | 15 | 2 | 15 | 4 |

| 8 | 15 | 14 | 3 | 14 | 10 |

| 8 | 8 | 8 | 1 | 6 | 3 |

| 7 | 24 | 23 | 9 | 22 | 15 |

| 7 | 21 | 20 | 5 | 20 | 10 |

| 7 | 26 | 24 | 6 | 22 | 13 |

| 6 | 14 | 14 | 1 | 12 | 8 |

| 6 | 14 | 14 | 3 | 14 | 6 |

| 6 | 3 | 3 | 1 | 2 | 2 |

| 6 | 3 | 3 | 0 | 3 | 2 |

| 6 | 35 | 27 | 3 | 27 | 9 |

| 5 | 24 | 23 | 4 | 23 | 12 |

| 5 | 6 | 5 | 1 | 5 | 2 |

| 5 | 9 | 9 | 2 | 8 | 4 |

| 5 | 21 | 15 | 3 | 15 | 6 |

| 5 | 9 | 9 | 3 | 8 | 6 |

| 5 | 23 | 17 | 3 | 17 | 6 |

| 5 | 28 | 20 | 5 | 20 | 10 |

| 5 | 7 | 7 | 1 | 7 | 2 |

| 5 | 29 | 28 | 7 | 23 | 10 |

| Среднее | 17,0 | 15,1 | 3,2 | 14,2 | 7,1 |

Источник: данные eLibrary по состоянию на 8.03.2019 г. и расчеты автора; имена авторов не приводятся по этическим соображениям.

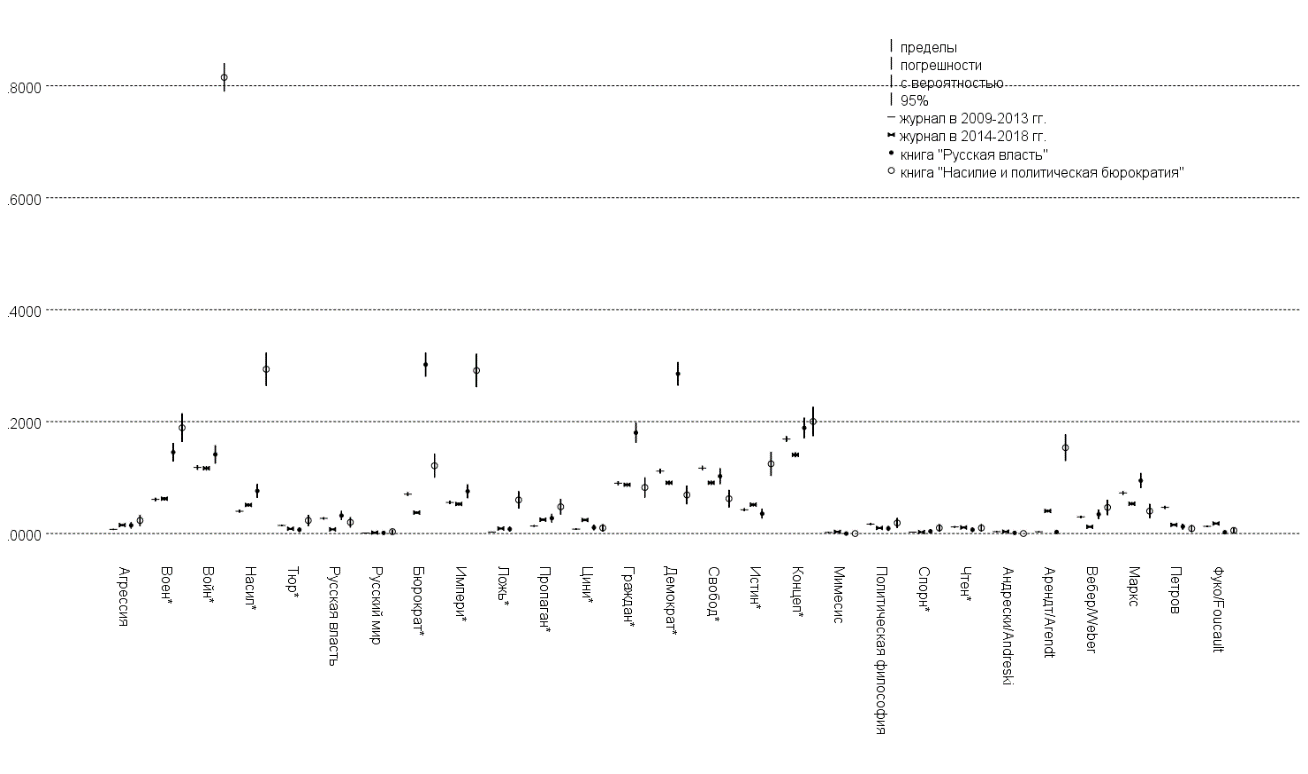

Для уточнения и развития анализа содержания публикаций в издаваемом В.П. Макаренко журнале по результатам прочтения работ как редактора, так и авторов статей был создан словарь ключевых терминов. Он шире списка ключевых слов и более точно отражает язык оригинала. Всего для контент-анализа было отобрано 27 слов и выражений, в том числе «русская власть», «русский мир» и «насилие» (предположительно, ключевая характеристика русской власти). Для каждой включенной в этот своеобразный словарь категории подсчитывалась ее частотность (% от общего количества слов) и стандартная ошибка доли, что позволило оценить погрешность с заданной вероятностью (см. [Шалак, 2004]). Сравнивались частотности (с учетом погрешности в их измерении) для двух периодов, 2009 - 2013 гг. и 2014 - 2018 гг., а также для основных монографий профессора В.П. Макаренко, «Русская власть» и «Насилие и политическая бюрократия». В 1980-е гг. им были опубликованы пять книг, включая «Бюрократию и государство» [Макаренко, 1985; 1987; 1989], в 1990-е – три книги, включая «Русскую власть» [Макаренко, 1992; 1998], в 2000-е – четыре книги, включая «Аналитическую политическую философию» [Макаренко, 2000а; 2000b; 2002; 2005] и в 2010-е гг. – пять книг, включая «Насилие и политическую бюрократию» [Макаренко, 2011a; 2011b; 2016; 2018].

Выбор периодов обусловлен как соображениями хронологии (первое и второе пятилетия в истории журнала), так и событиями 2013 - 2014 гг. на юге и юго-востоке Украины, которые предположительно сделали связь русской власти и насилия еще более явной. В качестве точки отсчета военный конфликт на юге и юго-востоке Украины удобен еще и тем, что он является своеобразным «табу» для некритического научного дискурса в России, тогда как для критической мысли он реален и весьма значим. Что касается монографий В.П. Макаренко, то первая заложила основы теории русской власти, а вторая содержит результаты его последних штудий. К сожалению, оказалась недоступной требуемая для контент-анализа электронная версия еще одной ключевой для понимания эволюции мысли В.П. Макаренко монографии, «Бюрократия и государство».

Российская бюрократия (с оговоркой, что для ее описания данный термин не вполне применим) с энтузиазмом взяла концепт русского мира на вооружение, способствовав возникновению «моды» [Макаренко, 2009] на его использование и в науке, и на практике. Стали множиться публикации о «русском мире в» Украине, Молдове [Суляк, 2012], Латвии, Литве, Китае, Польше и даже в Канаде [Тишков, 2013: 544-545]4. А в политике концепт русского мира стал обоснованием необходимости «защиты соотечественников за рубежом» как особой формы империализма на постсоветском пространстве [Brubaker, 1996]. На страницах журнала, редактируемого профессором В.П. Макаренко, была дана следующая характеристика русского мира: «недопустимы застенчивость и стыдливые увертки в обосновании таких величественных концептов, как русский мир, государство-цивилизация, здоровый вождизм и цивилизованный культ, новая идеократия и центр цивилизационного притяжения. Подлинный, идейный империализм не может быть идеологически конфузливым и политически скользким. Поэтому самыми честными и правильными его выразителями являются не философствующие интерпретаторы и даже не политики и дипломаты, а полевые командиры» [Рубцов, 2018: 26]. Упоминание полевых командиров отнюдь не случайно: вооруженный конфликт на юге и юго-востоке Украины начался в 2014 г. именно под лозунгами защиты русского мира, а пик ссылок на этот концепт в русскоязычных научных публикациях пришелся на 2015 - 2017 гг.

Научная коммуникация.

В воображаемом соревновании с концептом русского мира в российском научном дискурсе концепт русской власти пока проигрывает. Однако для критического по характеру концепта, для продвижения которого не используется ни государственная поддержка, ни ресурсы «научной школы», теория русской власти демонстрирует завидную живучесть. Возможное объяснение заключается, с одной стороны, в ее высоком потенциале для объяснения происходящего в России и, с другой, в использовании эффективных коммуникационных стратегий для ее популяризации профессором В.П. Макаренко, четко осознающим важность эффективной коммуникации: «коммуникация – необходимое средство влияния» [Макаренко, 2005: 71].

Научная коммуникация осуществляется в двух основных формах – непосредственная, лицом к лицу (в ходе конференций и семинаров, неформального общения коллег), и опосредованная текстом [Олейник 2009]. В.П. Макаренко преуспел как в первом, так и во втором. На организованные им научные мероприятия в Ростов-на-Дону многократно приезжали ученые, представляющие разные поколения в российской науке и разные дисциплины: В.П. Булдаков, Л.Д. Гудков, Г.М. Дерлугьян, А.А. Кара-Мурза, И.М. Клямкин, Э.И. Колчинский, А.В. Лубский, С.С. Неретина, А.В. Оболонский, Э.А. Паин, Ю.С. Пивоваров, В.А. Подорога, В.Н. Порус, Н.С. Розов, В.А. Шнирельман, А.М. Эткинд и другие. Как признал в личной коммуникации один из вышеперечисленных ученых, сам факт установления и поддержания долгосрочных личных контактов со столь различными учеными достоин быть отмеченным.

Впрочем, организация опосредованной текстом научной коммуникации в случае проф. Макаренко выглядит еще убедительнее. Ученый преуспел сразу в трех ипостасях – читателя, писателя и редактора. В одной из публикаций В.П. Макаренко признается: «не дает мне покоя застарелая болезнь Гуттенберга – страдаю с 4-летнего возраста» [Макаренко, 2011b: 55]. Под болезнью Гуттенберга имеется в виду острая потребность в чтении, ежедневном и в больших объемах. Видимо по этой причине значительную долю текстов профессора Макаренко занимает осмысление работ других авторов и полемика с ними. Взять, к примеру, недавнюю монографию «Насилие и политическая бюрократия» (2018). Практически каждая ее глава представляет собой диалог с конкретным ученым и обсуждение его работ: главы 1, 11 и 12 – авторское прочтение работ Х. Арендт, глава 5 – Ж. Минуа, главы 6 - 7 и 9 – Д. Ливена, глава 8 – Й. Баберовски, глава 10 – А. Койре. Макаренко-писатель – прежде всего вдумчивый читатель и собеседник огромного количества коллег, многие из которых, если не большинство, отделены от него в научном пространстве-времени.

Что касается Макаренко-редактора, его основное детище – это «Политическая концептология: журнал метадисциплинарных исследований», история публикации которого насчитывает ровно 10 лет. Как следует из названия, журнал задумывался как продолжение штудий (термин самого ученого) аналитической философии и для развития ключевых для понимания российской действительности концепций, в том числе и русской власти. Список постоянных авторов журнала во многом пересекается со списком непосредственных контактов, установленных редактором, о котором речь шла выше. Для журнала с относительно короткой историей и созданного совершенно без привлечения административного ресурса (например, он не входит в перечень рецензируемых научных изданий, в которых должны быть опубликованы основные научные результаты диссертаций на соискание ученой степени кандидата и доктора наук) список постоянных авторов выглядит более чем внушительно (табл. 1). Примечательно, что они представляют всю российскую географию: 16 из Москвы, 6 из Ростова-на-Дону, 3 из Санкт-Петербурга, по одному из Новосибирска, Екатеринбурга и Владивостока.

При анализе относительной частотности можно выявить сразу несколько тенденций. Во-первых, по сравнению с первым пятилетием журнала, во второй пятилетке статистически значимо снизилась частота упоминаний демократии и ее производных, свободы и ее производных. Аналогична картина и в работах профессора В.П. Макаренко, изданных с интервалом в 20 лет. Сказанное можно проинтерпретировать как ослабление оснований для отслеживания развития институтов демократии в российской институциональной среде и связанного с таким развитием восприятия свободы. Во-вторых, одновременно значимо возросла частотность категорий: насилие, пропаганда (и в журнале, и в книгах В.П. Макаренко), война и производные, ложь (только в его книгах). Научная «чувствительность» к теме войны, которая вот уже пятилетие тлеет не так далеко от Альма-матер профессора, в его работах оказалась очень высокой даже по сравнению с публикациями в редактируемом им журнале. Его мысль и анализ в этом плане идут на шаг, если ни на несколько шагов, впереди. Это наблюдение позволяет предположить, что достигнутая В.П. Макаренко степень академической свободы исключительна не только на общем фоне российской науки, но и на фоне его «референтной группы», образуемой авторами журнала. В-третьих, отмеченная выше эволюция мысли В.П. Макаренко от К. Маркса к М. Веберу, М. Фуко и Х. Арендт находит количественное подтверждение. Частота ссылок на Маркса значимо снизилась, а на Арендт значимо выросла и в журнале, и в книгах Макаренко. Частотность ссылок на Вебера (в работах Макаренко) и Фуко (в журнале и в работах Макаренко) осталась примерно на прежнем уровне. В этом можно видеть еще одно подтверждение эффективности профессора Макаренко в качестве ученого-коммуникатора.

Выводы: исключение из правила

В последнее пятилетие наблюдается тенденция к сокращению степеней свободы, в том числе академической, что отражается и в частотности данного концепта в проанализированных публикациях. Случай профессора В.П. Макаренко показывает, что интеллектуальная свобода возможна даже в таких условиях. Он имеет смелость писать на темы, например, войны, о которых другие коллеги предпочитают молчать. Данное наблюдение подтверждает сделанное во введении предположение о том, что рассматриваемый случай именно предельный, а не критический или парадигмальный. Иными словами, профессор В.П. Макаренко во многих смыслах представляет собой исключение из правила, а не само правило.

Однако свобода профессора В.П. Макаренко имеет предел. Она носит преимущественно негативный характер, будучи «свободой от» влияния религии, идеологии, традиций общества. «Свобода от» достигнута во многом благодаря правильно установленной ученым еще в 1970 - 1980-е гг. дистанции по отношению к объекту (советская и российская институциональная среда) и предмету (система управления, принимающая форму бюрократии и русской власти) своих исследований. Вопрос о том, получил ли профессор Макаренко «свободу для», открыт. Для устроения жизни и научной деятельности по собственному усмотрению нужны ресурсы, а гранты распределяют, как правило, как раз объекты потенциальной критики – представители государства и встроенного во властные иерархии научного истеблишмента. Нет сомнений, что при доступности достаточных ресурсов, прежде всего административных, а также финансовых, наукометрические показатели «Политической концептологии» можно было бы вывести на новый уровень5 и поддержать эмпирические исследования русской власти во всех ее проявлениях. Эмпирические исследования всегда затратны, а без них любая теория, в том числе и русской власти, остается гипотезой.

Опыт профессора В.П. Макаренко подсказывает, что радикальным контестатором быть в России не столько опасно, сколько слишком накладно. За свою свободу приходится платить в прямом и фигуральном смыслах. Впрочем, киников осознание этого факта не останавловало. Они довольствовались бочкой (что, однако, существенно ограничивало их возможности в сборе эмпирического материала для обобщений и осмысления, ставя эти возможности в зависимость от места расположения бочки).

Рис. 1. Число русско- и англоязычных публикаций со словами «русская власть» и «русский мир» в названиях, аннотациях и ключевых словах, которые индексированы в eLibrary и Web of Science, 1990-2018 гг.

Источник: eLibrary и Web of Science по состоянию на 1.03.2019 года. Поиск в Web of Science был ограничен публикациями на английском языке.

Рис. 2. Относительная частнотность ключевых слов в журнале Политическая концептология: журнал метадисциплинарных исследований и в книгах В.П. Макаренко Русская власть и Насилие и политическая бюрократия (в % от общего количества слов)

Примечание. Данные автора обработаны с помощью програм WordStat, Excel и SPSS.

Библиография

- 1. Жириновский В.В. Русская власть: Обращение к гражданам России. М.: ЛДПР, 2007.

- 2. Макаренко В.П. Бюрократия и государство: Ленинский анализ бюрократии царской России. Ростов н/Д: РГУ, 1987.

- 3. Макаренко В.П. Бюрократия и сталинизм. Ростов н/Д: РГУ, 1989.

- 4. Макаренко В.П. Русская власть: теоретико-социологические проблемы. Ростов-на-Дону: Сев.-Кав. научн. центра высш. шк., 1998.

- 5. Макаренко В.П. Аналитическая политическая философия: Очерки политической концептологии. М.: Праксис, 2002.

- 6. Макаренко В.П. Политическая концептология: обзор повестки дня. М.: Праксис, 2005.

- 7. Макаренко В.П. Научно-обывательское знание – интеллектуально-политические моды? // Политическая концептология: журнал метадисциплинарных исследований. 2009. № 2. С. 5–28.

- 8. Макаренко В.П. Научно-техническая контрреволюция: идеи М.К. Петрова как источник мысли. Ростов н/Д: Ростиздат, 2011.

- 9. Макаренко В.П. Насилие и политическая бюрократия. Ростов н/Д-Таганрог: ЮФУ, 2018.

- 10. Олейник А.Н. Власть и рынок: система социально-экономического господства в России «нулевых» годов. М.: РОССПЭН, 2011.

- 11. Олейник А.Н. Научные трансакции: Сети и иерархии в общественных науках. М.: Инфра-М, 2019.

- 12. Пивоваров Ю.С. Русская политическая традиция и современность. М.: ИНИОН, 2006.

- 13. Пивоваров Ю.С., Фурсов А.И. Правопреемство и русская власть // Полития – Вестник РОПЦ, 1998. № 1(весна). С. 68–80.

- 14. Рубцов А.В. Цивилизационный выбор в постсоветском контексте: условия задачи // Политическая концептология: журнал метадисциплинарных исследований. 2018. № 3. С. 17–32.

- 15. Слотердайк П. Критика цинического разума. Пер. с нем. Л. Перцева. Екатеринбург: У-Фактория; М.: ACT, 2009.

- 16. Суляк С.Г. Молдавия и Русский Мир: возможно ли возвращение? // Русин. 2012, 3(29). С. 5–32.

- 17. Тишков В.А. Российский народ: история и смысл национального самосознания. М.: Наука, 2013.

- 18. Тушков А.А., Николенко А.А. Концепт «русская власть»: парадигмальные ориентиры интеллектуального дискурса. Владивосток: ДВФУ, 2016.

- 19. Шалак В.И. Контент-анализ. Приложения в области: политологии, психологии, социологии, культурологии, экономики, рекламы. М.: Омега-Л, 2004.

- 20. Щедровицкий П.Г. Русский мир и Транснациональное русское // Русский Журнал, 2000. URL: http://old.russ.ru/politics/meta/20000302_schedr.html (дата обращения: 11.03.2019).

- 21. Berlin I. Two Concepts of Liberty // Berlin I. Four Essays on Liberty. Oxford: Oxford University Press, 1969. P. 118–172.

- 22. Boltanski L., Thévenot L. De la justification: les économies de la grandeur. Paris: Gallimard, 1991.

- 23. Brubaker R. Nationalism reframed: nationhood and the national question in the New Europe. Cambridge: Cambridge University Press, 1996.

- 24. Bryman A., Bell E., Teevan J.J. Social Research Methods. 3rd Canadian edition. Don Mills, ON: Oxford University Press, 2012.

- 25. Dean M. Three conceptions of the relationship between power and liberty // Clegg S.R., Haugaard M. (Eds.) The SAGE Handbook of Power. Los Angeles, CA: SAGE, 2009. P. 177–93.

- 26. Flyvbjerg B. Five Misunderstandings About Case-Study Research // Qualitative Inquiry. 2006. № 12(2). P. 219–245.

- 27. Foucault M. The Courage of Truth (The Government of Self and Others II). Lectures at the Collège de France, 1983-1984. Transl. by G. Burchell. Basingstoke and New York: Palgrave Macmillan, 2011.

- 28. Merton R.K. Multiple discoveries as Strategic Research Site // Merton R.K. The Sociology of Science: Theoretical and Empirical Investigations, Chicago and London: the University of Chicago Press, 1973. P. 371–382.

- 29. Schuetz A. The Stranger: An Essay in Social Psychology // American Journal of Sociology. 1944. № 49(6). P. 499–507.

- 30. Suslov M. Geographical Metanarratives in Russia and the European East: Contemporary Pan-Slavism // Eurasian Geography and Economics. 2012. № 53(5). P. 575–595.

- 31. Weber M. Economy and Society: An Outline of Interpretative Sociology / Ed. by R. Guenther, C. Wittich. New York: Bedminster Press, 1968.