- Код статьи

- S013216250009460-9-1

- DOI

- 10.31857/S013216250009460-9

- Тип публикации

- Статья

- Статус публикации

- Опубликовано

- Авторы

- Том/ Выпуск

- Том / Номер 8

- Страницы

- 37-50

- Аннотация

Статья посвящена проблеме формирования интегрирующей идентичности в этнокультурно сложном российском обществе. Анализируются основные дебаты в научном и общественно-политическом пространстве относительно сути российской идентичности. Прослеживаются изменения ее трактовки в Стратегии государственной национальной политики на период до 2025 г. и дается критический разбор конкурирующих интерпретаций, озвученных в ходе обсуждения поправок в Конституцию 1993 г. На основе данных представительных всероссийских исследований демонстрируется динамика российской идентичности за последние полтора десятилетия, выявляются основные социально-демографические профили людей с актуализированной российской идентичностью, устанавливается их ориентация на межэтническое согласие и доверие. Как результат, обосновывается тезис о совместимости российской и этнической идентичностей при условии их негиперболизации. В заключение делается вывод о том, что интерпретация интегрирующей идентичности как общероссийской гражданской имеет основание в повседневном опыте россиян. Вместе с тем эта идентичность динамична и зависит от политических и социальных условий в стране, входящие в нее представления о гражданственности, языке, территории, истории, культурной общности изменчивы, не разграничены, а у части населения – номинальные. Таким образом, от государства и общества требуются усилия по их формированию и утверждению через систему образования, медиапространства и общественную активность.

- Ключевые слова

- российская идентичность, государственная идентичность, национальная идентичность, этническая идентичность, межэтническое согласие, этнокультурно сложное общество, российская нация

- Дата публикации

- 15.09.2020

- Год выхода

- 2020

- Всего подписок

- 4

- Всего просмотров

- 222

Введение.

Современная российская идентичность формировалась в условиях распавшегося государства (СССР) и рухнувшей социальной системы (советской) – «культурной травмы», по определению П. Штомпки. В ситуации неопределенности, неуверенности у людей, как правило, усиливается потребность в идентификации с чем-то более близким, привычным. Такими на фоне национальных движений и постконфликтных трудностей стали этническая, региональная и локальная идентичности. Соответственно, проблема российской идентичности заключается не в том, что она просто сосуществует с этнической – множественная идентичность широко распространена в мире, – а в том, что их взаимодействие в силу исторических обстоятельств воспринимается как конкурентное.

Специфика формирования российской идентичности обусловила многозначность научной терминологии, используемой в публичном пространстве и специальной литературе. «Национальная идентичность», «государственная идентичность», «государственно-гражданская идентичность», «страновая идентичность» – эти понятия нередко используются как синонимы, хотя их содержательный смысл не тождественен. Кроме того, в обыденном языке и общественной мысли понятие «национальное» нередко наделяется этнокультурным значением и именно в этом значении воспринимается частью интеллектуальной элиты (и русской, и людей других национальностей) как подтверждение собственного самоопределения и статусного достоинства. Действительно, с нацией в этнокультурном значении связывается право на самоопределение, закрепленное в Конституции РФ 1993 г. и международных документах, однако эти установки конкурируют с общероссийским проектом, утверждающим общую для всех граждан страны гражданскую идентичность. О возможности совмещения национального и общегражданского, подтверждаемой результатами исследований, писали и зарубежные, и отечественные ученые (см., например: [Дробижева, Рыжова, 2015; Ван дер Меер, Толсма, 2016]), тем не менее данная проблема продолжает оставаться актуальной и при принятии доктринальных документов, и в социальной практике, и в обыденном сознании людей.

Нам представляется крайне важным достичь взаимопонимания всех сторон, участвующих в реализации проекта этнокультурно сложного российского согражданства и ответственных за обеспечение баланса в сохранении этнокультурного и языкового многообразия и государственной целостности. Публикацией настоящей статьи мы надеемся расширить смысловую базу для интерпретации общероссийской гражданской идентичности – понятия, вошедшего в доктринальные документы, показать условия ее совместимости с этнической и региональной идентичностями, способствовать осознанию этих условий в целях гуманизации межэтнических отношений. Для этого мы 1) проанализируем доктринальные документы с целью реконструировать заложенные в них трактовки российской идентичности, 2) критически разберем основные проблемы, дискутируемые в публичном пространстве, а также 3) проследим динамику восприятия российской идентичности в массовом сознании за последние полтора десятилетия.

Концептуальные подходы к пониманию общероссийской интегрирующей идентичности.

Успешное решение задачи по созданию общероссийской гражданской общности возможно лишь при условии формирования общероссийской идентичности. Первым об этом заговорил В.А. Тишков, выдвинувший идею нации-государства – российской политической нации (общности), не отрицающей существование осетинского, русского, татарского и других народов страны. Причем, полагал он, необходимо, чтобы эта общность была признана как основополагающая и легитимирующая страну в качестве национального государства [Тишков, 1996; 2008].

При такой интерпретации российскую идентичность можно было бы назвать национальной, однако и в публичном пространстве страны, и в научной литературе на рубеже XX–XXI вв. доминировало понимание национального как этнокультурного. Хотя в Посланиях президента РФ Федеральному собранию, начиная с 2000 г., понятие «нация» и его производные использовались в общероссийском значении1, в доктринальных документах оно изначально закреплено не было. В Конституции 1993 г. содержатся принципы, позволяющие трактовать граждан России как гражданское общество, которое находит свое отражение в их идентичности, – «права и свободы человека», «гражданский мир и согласие», «незыблемость демократической основы России», «ответственность за свою родину» и др. Также, согласно Основному закону, «носителем суверенитета и единственным источником власти в Российской Федерации является ее многонациональный народ» (ст. 3, п. 1; курсив мой. – Л.Д.). Тем не менее даже в Конституции понятие «народ» сохранило присущий ему двойной смысл: в зависимости от контекста его можно трактовать либо как согражданство (см. выше), либо как этнокультурная общность.

В середине 2000-х гг. в Государственной думе обсуждался законопроект «Об основах государственной национальной политики», направленный на обеспечение единства и целостности Российской Федерации. Принят он тогда не был, но дебаты вокруг него велись жаркие. Так, приверженцы цивилизационного дискурса полагали, что Россия складывалась не как гражданская нация, а как историческая общность, «ядром которого являются русские. Российская нация есть общность тех, кто причастен к делу государственного и цивилизационного строительства России»2. Адепты социально-консервативной политики предлагали считать русскими всех граждан России, кто «сплачиваются вокруг государственной власти»3. Идеологи русского национализма прогнозировали «трансформацию нынешней Российской Федерации… в русское национальное государство» [Севостьянов, 2008], и в этом случае российская идентичность могла бы именоваться русской идентичностью.

Другой полюс дискуссий был представлен сторонниками понимания российского сознания как интегрирующего сообщество граждан страны, однако и среди них были приверженцы разных позиций. В.А. Тишков, ссылаясь на опыт мировой науки, определял национальную идентичность через принадлежность к нации, которая «понимается как государственно-территориальная, политико-правовая общность на основе комплекса политических, историко-культурных и морально-правовых характеристик» [Тишков, 2009]. Э.А. Паин считал российскую идентичность проявлением консолидационных процессов, но при этом сомневался, что у нас есть основания интерпретировать ее как гражданскую в силу слабости гражданского общества [Паин, 2004]. Идентичность политической нации в гражданском смысле разрабатывалась политологами с учетом международного опыта [Пантин, 2011; Малинова, 2016; Семененко, 2016; Идентичность…, 2017; Семененко и др., 2017]. Мы, в свою очередь, интерпретировали российскую идентичность как идентичность государственно-гражданскую, включающую ответственность за дела в стране, готовность действовать во имя интересов граждан страны, доверие к окружающим, участие в политической жизни, чувство солидарности, общие ценности, солидаризирующие представления [Российская идентичность…, 2009; Гражданская, этническая…, 2013: 39–42].

Научные дебаты 2000-х гг. не были бесполезными, но сдвиг в сторону признания российской идентичности обусловили не они. Триггером стали общественные явления и, прежде всего, события на Манежной площади в Москве 16 декабря 2010 г. За ними последовали обсуждения на заседаниях Госсовета (27.12.2010) и Президиума Госсовета (11.02.2011), по итогам которых была сформулирована цель «…создать полноценную российскую нацию при сохранении идентичности всех народов, населяющих нашу страну»4.

Накануне выборов президента РФ 23 января 2012 г. в «Независимой газете» вышла статья В.В. Путина «Россия: национальный вопрос», где говорилось о несостоятельности модели национального государства на основе этнической идентичности: «Россия возникла и веками развивалась как многонациональное государство»5. Одновременно с этим русский народ признавался «государствообразующим по факту существования России»6, что можно трактовать, скорее, как факт в историческом смысле. Ориентацией было – укреплять государство, способное «органично решать задачу интеграции различных этносов и конфессий». За этим текстом сторонники политической нации видели ее сохранение.

6. В начале 2010-х гг. тема русских продолжила звучать в общественных и политических дискуссиях. Так, перед выборами в VI Государственную думу (2011) она затрагивалась в программных документах и «Патриотов России», и ЛДПР, и КПРФ. Одновременно с этим опросы Института социологии РАН (ныне – Институт социологии ФНИСЦ РАН) в 2011 г. показывали, что мнение об особой роли русских в российском государстве поддерживают 45% населения.

После выборов президента РФ, в том же 2012 г. был создан Совет по межнациональным отношениям при Президенте РФ, которому было поручено подготовить Стратегию государственной национальной политики на период до 2025 г.7 Проект документа посылался на обсуждение в субъекты федерации, и в ответ пришло более 3 тысяч предложений. Наиболее острые дебаты шли вокруг формулировки «многонациональный народ России (российская нация)», впервые включенной в доктринальный документ. Она была компромиссной. На «многонациональном» настаивали представители республик и национально-культурных автономий, которые не хотели отказываться от определения себя как нации. В то же время многие сторонники гражданского подхода к нации считали, что использование понятия «российская нация» исключает сохранение за этнокультурными образованиями этого названия. Стоит отметить, что в тексте Стратегии, подписанной Президентом РФ в декабре 2012 г.8, не было зафиксировано положение о русских как «государствообразующем народе», тем не менее его роль в российском государстве учитывалась: «Российское государство создавалось как единение народов, системообразующим ядром которого исторически выступал русский народ». И далее: российское государство объединяет «основанный на сохранении и развитии русской культуры и языка, историко-культурного наследия всех народов единый культурный (цивилизационный) код», интегрирующий лучшие достижения российских народов в «единую российскую культуру». Среди целей и задач государственной национальной политики первым же пунктом значилось «упрочение общероссийского гражданского самосознания и духовной общности многонационального народа Российской Федерации (российской нации)» (курсив мой. – Л.Д.). Термин «общероссийское» (а не просто «российское») самосознание тоже был компромиссным: в повседневной практике, особенно среди русских, российское нередко воспринималось как русское, и поэтому другими национальностями выбор в пользу него мог интерпретироваться как элиминирование их идентичности и ассимиляционный тренд. Казалось бы, предложенные формулировки снимали наиболее острые вопросы и позволяли прийти к консенсусу, но проблемы тем не менее оставались.

8. См.: >>>> (дата обращения: 27.05.2020).

В дальнейшем научно-публицистические дебаты вокруг трактовок интегрирующей, по сути, идентичности обострялись дважды: в период обсуждения дополнений в Стратегию (2016–2018) и в ходе подготовки изменений в Конституцию 1993 г. (2020 г.). Во-первых, всплывали противоречия с теми, кто полагал, что основу «патриотической лояльности не смогут создавать государство и территория», поскольку гражданство России существует только с 1991 г., а территория – это «осколок Советского Союза». Следовательно, «соединяют поколения» история и культура, при этом единство нашего общества основано на русской культуре: «...русский культурный код лежит в основе нашего самосознания»9. Во-вторых, сторонники идей РПЦ выступали против понятия «российская нация» и противопоставляли российской идентичности русскую10. Однако подготовка дополнений к Стратегии была поручена Федеральному агентству по делам национальностей (ФАДН России) при участии Научного совета РАН по комплексным проблемам этничности и межнациональных отношений и рабочей группы Совета по межнациональным отношениям при Президенте РФ, что дало преимущество научному подходу. В эти команды входили этнополитологи, этносоциологи, психологи, политологи-международники, историки, а исправления и дополнения обсуждались в Государственной думе и в Администрации Президента РФ. В результате, в обновленный текст Стратегии, утвержденный 6 декабря 2018 г.11, были включены научно обоснованные определения ряда понятий, опирающиеся на Конституцию 1993 г. и международные обязательства, принятые на себя РФ. Среди них есть и определение общероссийской гражданской идентичности (гражданского самосознания12), понимаемой как «осознание гражданами Российской Федерации их принадлежности к своему государству, народу, обществу, ответственности за судьбу страны, необходимости соблюдения гражданских прав и обязанностей, а также приверженность базовым ценностям российского общества». Данная формулировка, как видим, исходит, прежде всего, из гражданского смысла этой идентичности. Особую значимость с точки зрения достижения консенсуса имеет п. 11 Стратегии: «Общероссийская гражданская идентичность основана на сохранении русской культурной доминанты, присущей всем народам, населяющим Российскую Федерацию». А чтобы его смысл не воспринимался как ассимиляционная стратегия, пояснялось: в единый культурный (цивилизационный) код входит «историческое и культурное наследие всех народов Российской Федерации, и вместе с общечеловеческими принципами лучшие достижения народов интегрированы в единую российскую культуру». Таким образом, в Стратегии (редакция 2018 г.) как в доктринальном документе удалось достичь известного баланса в поле дискутируемых смысловых противоречий. На ее основе стали готовится учебники и методические указания органам власти, в том числе и на муниципальном уровне, для исполнения.

10. Щипков А.В. В поисках царства правды // Либеральная газета. 2017. 4 февраля; Декларация русской идентичности // Московский патриархат. 2014. 12 ноября. URL: >>>> (дата обращения: 18.08.2017).

11. См.: >>>> (дата обращения: 27.05.2020).

12. Понятие «самосознание» использовано потому, что оно более привычно для повседневного общения и понятно всем, кто изучал историю, литературу, обществознание, политологию.

Обсуждение поправок в Конституцию 1993 г., происходившее в январе–феврале 2020 г., непосредственно общероссийской идентичности, казалось бы, не касалось. Тем не менее часть вносимых предложений по поправкам затрагивали смыслы и принципы нашей российской общности, поэтому считаем необходимым их представить. Одно из них, озвученное К. Затулиным, касалось начала преамбулы Основного закона. Он предлагал вместо слов о том, что Конституция принимается от имени «многонационального народа Российской Федерации», внести формулировку: «Мы, русские в союзе с другими братскими народами, сплотившиеся в многонациональный народ Российской Федерации, соединенные общей судьбой на своей земле...»13. В свою очередь В. Никонов предложил в первой строке Конституции заменить «многонациональный народ» на «многонародную российскую нацию»14. Обсуждалась также возможность использования понятия «многонациональный российский народ» в значении российской нации как «нации наций» наподобие Великобритании, Испании, Канады, Мексики, Индонезии, Пакистана. Не обошли дебаты стороной и темы русского языка и культурного единства. Обобщая предложения М. Пиотровского на заседании рабочей группы (26.02.2020), В. Путин отметил, что формулировка «государственным языком Российской Федерации на всей ее территории является русский язык как язык государствообразующего народа» в сочетании со статьей 4: «На территории Российской Федерации гарантируется сохранение этнокультурного и языкового многообразия» «очень правильно будет работать»15.

14. В рабочей группе по Конституции предложили заменить «многонациональный народ» на «многонародную российскую нацию» // БИЗНЕС Online. 2020. 27 января. URL: >>>> (дата обращения: 28.03.2020).

15. Встреча с рабочей группой по подготовке предложений о внесении поправок в Конституцию. 2020. 26 февраля / Президент России. Официальный сайт. URL: >>>> (дата обращения: 28.03.2020).

7 марта 2020 г. В.А. Тишков написал открытое письмо рабочей группе по подготовке предложений о внесении поправок в Конституцию, которое начиналось словами: «В эти дни я как ученый и как гражданин переживаю жизненную драму». Он не мог согласиться с отсутствием в конституционном тексте формулировок «многонародная нация», «российская нация», категории «русский народ» и предлагал к тексту «государство… гарантирует сохранение этнокультурного и языкового многообразия» добавить «обеспечивает гражданское единство российской нации (вариант: российского народа)»16.

Как видим, научные дебаты, попадая в политическое пространство, достигают драматического предела, а интегрирующие дискурсы расходятся с политическими практиками, обусловленными конкретными целями, которые власть ставит в данный момент. Вместе с тем озвученные интеллектуальным и гражданским сообществом вопросы относительно содержательного наполнения интегрирующей россиян идентичности и понимания ее совместимости с идентичностью этнической по-прежнему продолжают оставаться в известной мере открытыми. В этой непростой ситуации индикатором отношения массового сознания к тем или иным идеологемам становятся данные социологических исследований.

Общероссийская гражданская идентичность в массовом сознании россиян.

Эмпирическую базу нашего анализа составили данные трех всероссийских исследований: 1) Российского мониторинга экономического положения и здоровья населения (РМЭЗ) за 2005–2018 гг.17; 2) мониторингового исследования Института социологии ФНИСЦ РАН за 2015–2018 гг.18; 3) опроса ФАДН России, выполненного ВЦИОМ в ноябре 2019 г. в рамках стратегии мониторинга основных показателей состояния межнациональных отношений19. Во всех трех случаях метод сбор данных был идентичным (личное интервью по месту жительства), а опросные листы содержали одинаковые или сопоставимые вопросы. Соответственно, полученные в ходе проведениях этих исследований данные можно при определенных условиях считать сопоставимыми и дополняющими друг друга.

18. «Динамика социальной трансформации современной России в социально-экономическом и этно-религиозном контексте», рук. – ак. РАН М.К. Горшков. Выборка (N = 4000) репрезентирует взрослое население России от 18 лет и старше. Отбор велся методом многоступенчатой районированной выборки с квотным отбором единиц наблюдения по территориально-экономическим районам РФ с учетом типов поселений и основных социально-профессиональных признаков респондентов.

19. Отбор респондентов велся методом многоступенчатой стратифицированной случайной выборки с элементами целенаправленного отбора. Всего было опрошено 2000 чел. в 200 кластерах (точках отбора) с использованием CATI технологии (на планшетах).

Приступая к анализу, мы поставили перед собой следующие задачи: 1) проследить динамику общероссийской гражданской идентичности и ее распространенности среди русских и людей других национальностей; 2) установить степень актуализации этой идентичности в сравнении с другими коллективными идентичностями, прежде всего с этнической, локальной и региональной; 3) определить общероссийскую идентичность в социально-демографическом и поселенческом аспектах; 4) составить некоторый собирательный образ идентифицирующих себя с гражданами России.

В опросах РМЭЗ и Института социологии ФНИСЦ РАН российская идентичность измерялась с помощью вопроса: «Встречая в жизни разных людей, с одними мы легко находим общий язык, понимаем их. Иные же, хоть и живут рядом, всегда остаются чужими. Если говорить о вас, то о ком вы могли бы сказать: “Это мы”?». При этом опрашиваемым предъявлялся список общностей (см. табл., столб. 1), для каждой из которых их просили оценить ощущаемую близость (связь) по шкале «часто – иногда – никогда» (РМЭЗ) или «в значительной степени – в некоторой степени – никогда» (Институт социологи). Подобная формулировка позволяла оценить значимость российской идентичности в сравнении с поколенческой, профессиональной, этнической, региональной (область, край, республика) и локальной (город, село) идентичностями, а также с людьми того же достатка и близких по политическим взглядам. Поскольку идентичность в этих исследованиях понималась как самоотождествление человека с общностью, представление о ней, эмоциональное переживание этих представлений и готовность действовать, ответы «часто» трактовались нами как указание на актуализацию20 той или иной коллективной идентичности, а «в значительной степени» – как сила связи.

В исследовании ФАДН–ВЦИОМ респонденты отвечали на вопрос: «Скажите, пожалуйста, насколько часто, иногда или никогда вы ощущаете общность, близость с гражданами России?».

Динамика и степень актуализации общероссийской гражданской идентичности.

Из трех анализируемых нами массивов наиболее представительными в плане динамики российской идентичности за два первых десятилетия XXI в. являются данные РМЭЗ (табл.).

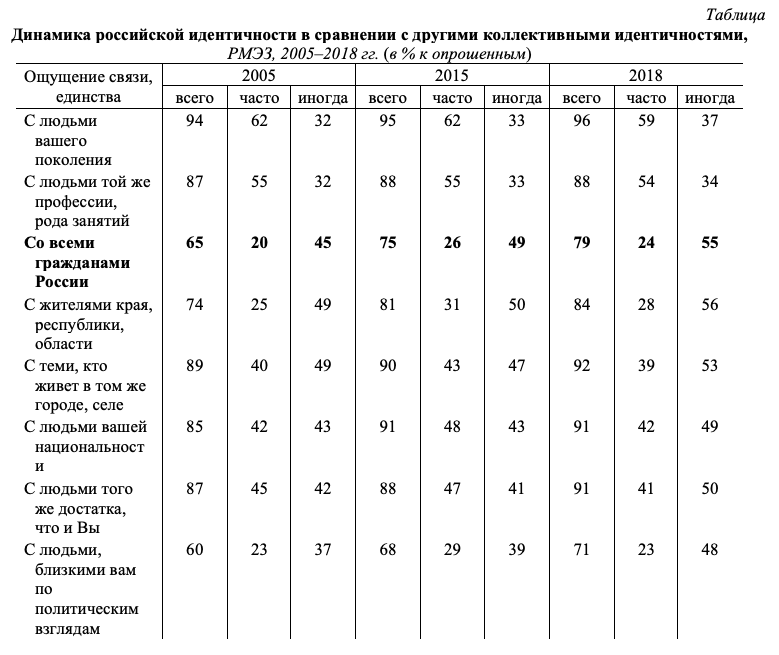

Таблица. Динамика российской идентичности в сравнении с другими коллективными идентичностями, РМЭЗ, 2005–2018 гг. (в % к опрошенным)

Как видим, с 2005 по 2018 г. общая доля в той или иной степени ощущающих связь с гражданами России выросла с 65 до 79%. Из всех измеряемых идентичностей российская оказалась самой динамичной, увеличившись на 14 п.п. За тот же период этническая и региональная идентичности выросли лишь на 6–10 п.п., а другие и того меньше – на 1–4 п.п. Сопоставимой с российской по темпу роста можно считать только идентичность с людьми, близкими по политическим взглядам: +11 п.п. Согласно опросам Института социологии и ВЦИОМ, доля россиян с российской идентичностью к 2018 г. была еще выше – 84%21. Именно эта цифра вошла в текст измененной Стратегии государственной национальной политики22.

22. Указ Президента РФ № 703 от 06.12.2018 г.

Наиболее заметно доля ощущающих себя гражданами России увеличилась к 2015 г. Связано это было не только с тем, что люди постепенно привыкали к новому очертанию границ страны, этническому составу населения, новым социальным отношениям. Имелась и другая причина: в российском политическом пространстве все чаще звучало «россияне», «мы – граждане России», «наше гражданское самосознание, идентичность». Не стоит исключать и фактор СМИ, постоянно тематизировавших противопоставление «мы–они» применительно к Украине и актуализировавших оборонные настроения в связи с событиями в Сирии и осложняющимися отношениями с США и Евросоюзом. Однако, несмотря на более высокий, нежели у других идентичностей, темп роста, российская идентичность изначально не являлась самой актуальной (см. столбцы «часто» в табл.). Она актуализировалась к 2015 г. на волне Крымских событий и осложнений межгосударственных отношений, когда в повседневной практике участились сравнения с другими странами. Не последнюю роль в стимулировании российской идентичности сыграли и международные спортивные соревнования, проводившиеся на территории РФ, в первую очередь Олимпиада в Сочи (2014) и Чемпионат мира по футболу (2018).

Согласно опросам Института социологии и ВЦИОМ, во второй половины 2018 г. наблюдался спад общероссийской идентичности, вызванный пенсионной реформой. Тем не менее в ноябре 2019 г. исследование ФАДН–ВЦИОМ фиксирует российскую гражданскую идентичность у 91% россиян, что заметно превышает данные РМЭЗ и Института социологии за год до этого. Получается, общие показатели российской идентичности, даже в условиях снижения посткрымского общественного подъема и негативного эффекта непопулярных решений в сфере внутренней политики, выросли в 1,5 раза23. Почему? Вероятно, сказалась актуализация в информационном пространстве образа недружественных стран, способствовавшая усилению консолидированных чувств россиян перед «другими». Также, возможно, стали срабатывать идеологемы, распространенные в публичном пространстве: «мы – нация», «мы – единый народ». Кроме того, тема единства нашего многонационального, многоконфессионального народа как объединяющей ценности не раз озвучивалась В.В. Путиным в его выступлениях 2018–2019 гг. Однако не исключено, что на полученный результат повлияли формулировки и последовательность вопросов в исследовании 2019 г. Как мы уже упоминали, вопрос, измеряющий российскую идентичность, в опросном листе ФАДН–ВЦИОМ был поставлен в упрощенной форме. При этом сначала респондентов спрашивали, что их больше всего сближает, объединяет с гражданами России, и только затем их просили оценить, насколько сильно они эту близость ощущают. Соответственно, более глубокое понимание вопроса могло привести к увеличению доли в ответах.

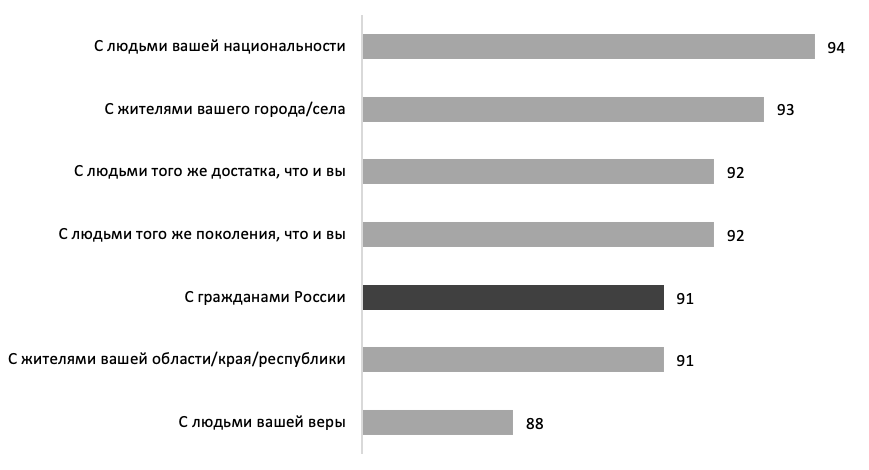

Судя по данным ФАДН–ВЦИОМ (2019), российская идентичность практически не уступает по своей массовости национальной (этнической), региональной и локальной (рис. 1). Это новая ситуация, так как ранее этническая идентичность была сильнее. Правда, россияне по-прежнему несколько чаще идентифицируют себя по национальности, чем по гражданской солидарности: часто близость с людьми своей национальности ощущают 74%, а с гражданами России – 67%. В свою очередь массовость всех прочих коллективных идентичностей – поколенческой, региональной и т.д. – различается очень незначительно, в пределах 4 п.п.

Рис. 1. Гражданская идентичность среди других массовых коллективных идентичностей (в % к опрошенным). Источник: данные опроса ФАДН–ВЦИОМ, 2019 г.

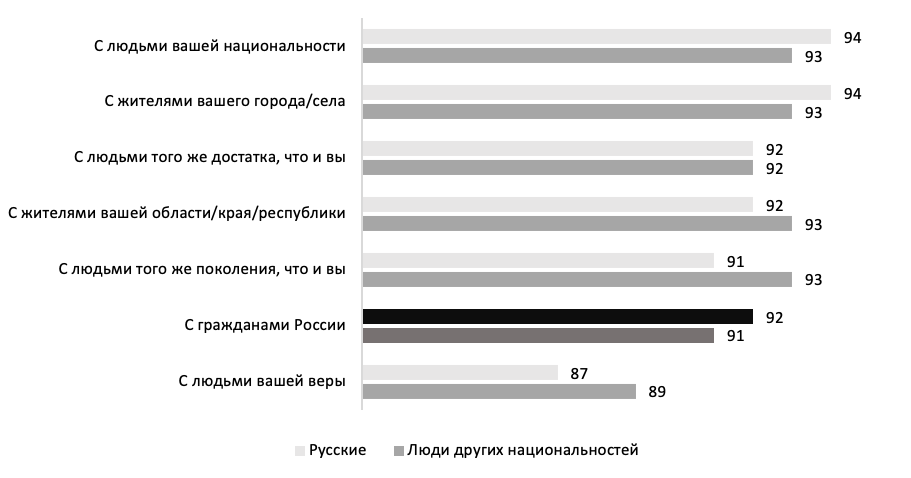

Идентификация по этничности и общая (страновая, интегрирующая) идентичность нередко и у нас, и за рубежом оцениваются как конкурирующие, но в анализируемых нами исследованиях они преимущественно совмещаются. Данные Института социологии ФНИСЦ РАН зафиксировали интересную закономерность: нерусские, живущие в русской среде, стремятся во время опросов проявить больше лояльности государству и нередко идентифицируют себя россиянами более решительно. В то же время у национальностей, дающих название республикам, этническая идентичность обычно выше, чем у русских. Тем не менее российская идентичность в ряде республик – Башкортостане, Татарстане, Чувашии – в 2017–2018 гг. была не ниже показателей по России в целом. В опросе ФАДН–ВЦИОМ (2019) значения всех идентичностей оказались практически одинаковыми среди русских и людей других национальностей, включая и связь с гражданами России (рис. 2). При этом часто ассоциируют себя с гражданами России они тоже одинаково – 67,4–67,6%, что еще раз подтвердило совместимость российской и этнической идентичностей.

Рис. 2. Основные макроидентичности среди русских и людей других национальностей (в % к опрошенным). Источник: данные опроса ФАДН–ВЦИОМ, 2019 г.

Общероссийская гражданская идентичность в социально-демографическом и поселенческом аспектах.

По возрастам российская идентичность, согласно данным РМЭЗ за 2015–2018 гг. и ФАДН–ВЦИОМ за 2019 г., различается незначительно, в пределах 4–5 п.п. Она чуть меньше у людей старших поколений, сохраняющих в памяти советскую идентичность, и чуть больше – у молодежи, выросшей и сформировавшейся в 2000-е гг. И даже эти различия проявляются лишь среди тех, кто «иногда» ассоциирует себя с россиянами, т.е. у людей с преимущественно номинальной идентичностью. У русских российская идентичность ассоциируется с их этнической идентичностью, с русскостью, которая практически не различается по возрастам и колеблется в пределах 91–94%. По сути, эти две идентичности у русского большинства подпитывают друг друга при условии, что этническая идентичность не принимает гиперболизированные значения.

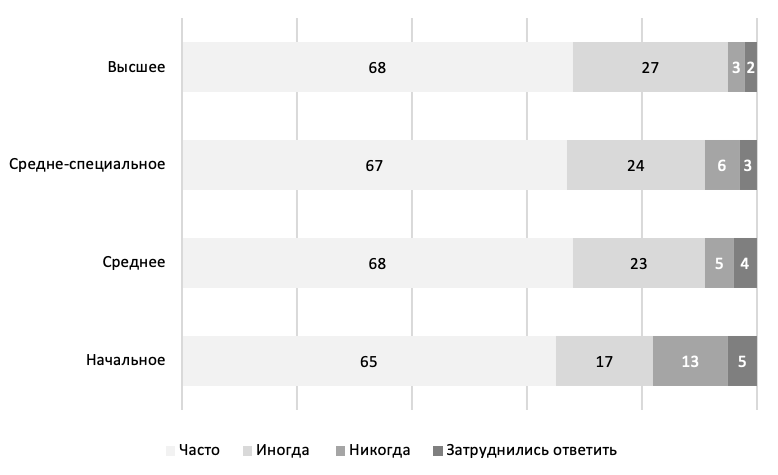

Российская идентичность различается у людей разного образовательного уровня. Она шире распространена среди людей с высшим (95%) и со средним и средним специальным (91%) образованием и заметно меньше – среди людей с начальным образованием 82%) (рис. 3). При этом, однако, уровень образования практически не влияет на степень актуализации общероссийской идентичности. Как показывает опыт наших глубинных интервью, менее образованные люди чаще актуализируют ее в связи с представлениями о враждебном окружении и эмоциональными переживаниями, а более образованные – по широкому кругу оснований.

Рис. 3. Российская идентичность у людей с разным уровнем образования (в % к опрошенным). Источник: данные опроса ФАДН–ВЦИОМ, 2019 г.

Слабая выраженность различий российской идентичности в образовательном измерении сказалась на особенностях ее дифференциации среди занятых разной социально-профессиональной деятельностью. В целом эти различия очень незначительные. Например, среди специалистов с высшим образованием российская идентичность распространена у 95%, но это всего лишь на 5 п.п. выше, чем у рабочих и служащих. Также более распространена у первых и актуализированная гражданская идентичность – 69%. Тем менее и по этому показателю неквалифицированные рабочие «отстают» максимум на 7 п.п. Естественно, более образованные люди обладают большим запасом знаний и лучше понимают суть общероссийской гражданской идентичности. В то же время и критическое мышление, влияющее на формирование потребности чувствовать себя гражданами страны, у них развито сильнее, а это тоже необходимо учитывать.

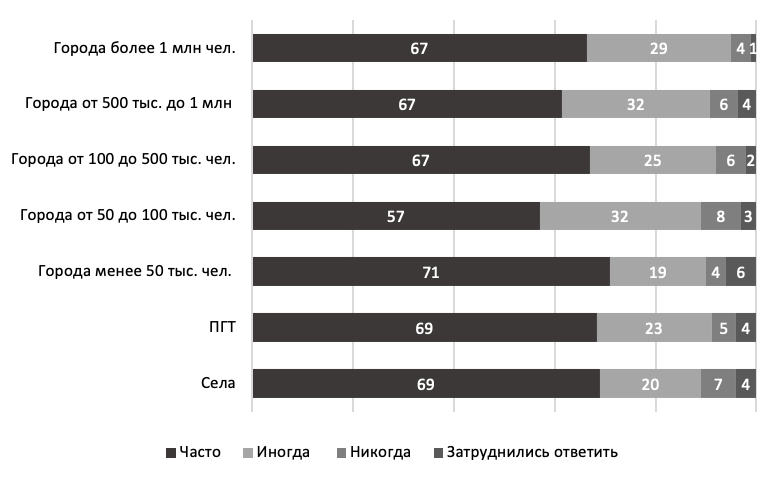

Опросы фиксируют различия в российской идентичности и в поселенческом разрезе. Она распространена несколько шире, как и можно было ожидать, среди жителей крупных городов с населением свыше 1 млн человек (96%) и меньше – в небольших городах (89–92%), ПГТ (92%) и селах (89%) (рис. 4). Актуализация связи с российскими гражданами в поселениях разного типа, по данным ФАДН–ВЦИОМ, практически одинаковая. Из общей картины выбиваются только города с населением от 50 до 100 тыс. чел., где она оказалась ниже на 14 п.п., чем в более мелких городах. Эта особенность требует дополнительного изучения.

Рис. 4. Общероссийская идентичность в поселениях разного типа (в % к опрошенным). Источник: данные опроса ФАДН–ВЦИОМ, 2019 г.

Итак, согласно представленным в статье исследованиям, люди, идентифицирующие себя с гражданами России, особенно с актуализированной российской идентичностью, образованнее, квалифицированнее и чаще проживают в крупных городах. Среди них больше сторонников межэтнического согласия, доверяющих людям других национальностей и полагающих, что Россия должна быть демократическим государством с современной экономикой, более 60% поддерживают воссоединение Крыма с Россией. При этом соотношение приверженцев державнических и демократических ориентаций среди них примерно такое же, как и среди тех, кто не идентифицирует себя с россиянами24.

Заключение.

Российская идентичность – весомый ресурс поддержания целостности общества. Массовость самоотождествления людей с гражданами России позволяет заключить: доминирующее большинство россиян чувствуют себя частью российского общества. Учитывая, что реанимация российского сознания проходила в сложных условиях политических и научных дебатов, а в доктринальном документе само понятие «общероссийская гражданская идентичность» было закреплено исторически совсем недавно – в 2018 г., фиксируемая опросами массовость этой идентичности – безусловно значимый факт. Он не может быть объяснен только усилиями элит, используемыми государством каналами воспитания и образования и массмедийным производством. Результат бы не был столь заметным, если бы информационно-идеологическое воздействие «сверху» не отвечало бы уже имеющимся у людей представлениям. Конечно, еще предстоит большая работа по формированию собственно гражданской составляющей, гражданских ценностей в рамках общероссийской идентичности, успешность которой будет зависеть от политической и экономической ситуации. Однако ассоциативность с общей пережитой историей, ощущение сходства в культуре, потребность в солидарности в горестях и радостях всегда оставалась у людей, поэтому процесс выстраивания общей для граждан России идентичности опирался на исторически сложившиеся паттерны.

Данные анализируемых исследований показывают, что общероссийская гражданская идентичность – это отнюдь не только номинальная идентичность. При этом однозначность в ее понимании пока еще не достигнута. Хотя данное понятие именно в такой формулировке вошло в Стратегию государственной национальной политики на период до 2025 г. и используется в Посланиях президента РФ Федеральному собранию, далеко не всеми гражданами страны оно воспринимается в его научном и политическом значении. Согласно данным Института социологии ФНИСЦ РАН, собственно гражданское при идентификации выделяется немногими. «Ответственность за дела в стране» как индикатор гражданской идентичности называют во всероссийских опросах объединяющим не более 27–30%. Существенно чаще в качестве объединяющих россияне называют историческое прошлое и культуру (34–47%), русский язык и территорию (40–46%) и государство (до 60% и более). «Популярность» последнего из приведенных индикаторов дало нам в свое время основания назвать нашу интегрирующую идентичность государственно-гражданской [Дробижева, 2017: 27]. Теперь, после анализа более свежих результатов массовых опросов и глубинных интервью становится очевидным, что у людей нет единого понимания ее смыслового наполнения, разнообразие представлений весьма велико, и поэтому корректнее именовать эту идентичность просто российской. Но поскольку данный термин ассоциируется с русскостью, мы считаем оправданным несколько расширить формулировку – общероссийская гражданская идентичность. Она позволяет уточнить, что речь идет именно о российском варианте гражданской идентичности, смыслы которой важно продолжать формировать.

Требуют разъяснения и такие, казалось бы, устоявшиеся и для российской, и для этнической идентичностей идентификаторы, как история и культура. Войны исторической памяти еще не ушли в прошлое, и вокруг культурного наследия тоже идут споры, особенно при включении его вместе с базовой русской культурой в основу интегрирующей российской идентичности. В то же время результаты исследований делают несостоятельным предубеждение о нивелировании этической идентичности с утверждением общероссийской гражданской идентичности. Напротив, обе эти идентичности имеют все шансы сосуществовать в сознании людей, если они не гиперболизированы. Более того, позитивная гражданская идентичность, опираясь на демократические нормы политического устройства общества, может способствовать сохранению этнокультурного разнообразия.

Библиография

- 1. Ван дер Меер Т., Толсма Дж. Этническое многообразие и его влияние на социальную сплоченность // Социологический ежегодник, 2015–2016: Сб. науч. тр. / Ред. Н.Е. Покровский; ред.-сост. Д.В. Ефременко; отв. ред. О.А. Симонова, М.А. Ядова. М.: ИНИОН РАН, 2016. С. 48–57.

- 2. Гражданская, этническая и региональная идентичность: вчера, сегодня, завтра / Рук. проекта и отв. ред. Л.М. Дробижева. М.: РОССПЭН, 2013.

- 3. Дробижева Л.М. Гражданская идентичность как условие ослабления этнического негативизма // Мир России. 2017. Т. 26. № 1. С. 7–31.

- 4. Дробижева Л.М., Рыжова С.В. Гражданская и этническая идентичность и образ желаемого государства в России // Полис. Политические исследования. 2015. № 5. С. 9–24. DOI: 10.17976/jpps/2015.05.03.

- 5. Идентичность: личность, общество, политика. Энциклопедическое издание / Отв. ред. И.С. Семененко. М.: Весь Мир, 2017.

- 6. Малинова О.Ю. Официальный исторический нарратив как элемент политики идентичности в России: от 1990-х к 2010-м годам // Полис. Политические исследования. 2016. № 6. С. 139–158. DOI: 10.17976/jpps/2016.06.10.

- 7. Паин Э.А. Между империей и нацией. Модернистский проект и его традиционалистская альтернатива в национальной политике России. М.: Новое издательство, 2004.

- 8. Пантин В.И. Национально-цивилизационная идентичность: специфика России // Политическая экспертиза: ПОЛИТЭКС. 2011. Т. 7. № 2. С. 42–51.

- 9. Российская идентичность в Москве и регионах / Отв. ред. Л.М. Дробижева. М.: ИC РАН; МАКС Пресс, 2009.

- 10. Севостьянов А. Русское национальное государство: «рай для своих» или «лавка смешных ужасов»? // Политический класс. 2008. № 41. С. 85–100.

- 11. Семененко И.С. Политика идентичности и идентичность в политике: этнонациональный ракурсы, европейский контекст // Полис. Политические исследования. 2016. № 4. С. 8–28. DOI: 10.17976/jpps/2016.04.03.

- 12. Семененко И.С., Лапкин В.В., Бардин А.Л., Пантин В.И. Между государством и нацией: дилеммы политики идентичности на постсоветском пространстве // Полис. Политические исследования. 2017. № 5. С. 54–78. DOI: 10.17976/jpps/2017.05.05.

- 13. Тишков В. Национальная идентичность (о смысле дебатов) // Вестник российской нации. 2009. № 1(3). С. 107–117.

- 14. Тишков В. Нация и национальная идентичность в России // Вестник российской нации. 2008. № 1. С. 120–128.

- 15. Тишков В.А. О нации и национализме // Свободная мысль. 1996. № 3. С. 30–42.