- Код статьи

- S013216250009711-5-1

- DOI

- 10.31857/S013216250009711-5

- Тип публикации

- Статья

- Статус публикации

- Опубликовано

- Авторы

- Том/ Выпуск

- Том / Номер 8

- Страницы

- 145-157

- Аннотация

Авторы исследуют трансформацию основных общественных институтов в условиях пандемии, акцентируя внимание на анализе изменений социально-экономических отношений. Отмечается, что первые симптомы глобального кризиса возникли еще до пандемии и далее были существенно интенсифицированы. На основе первых эмпирических данных о последствиях пандемии подтверждается тезис, ранее развивавшийся авторами, что отношения рыночной координации существенно дополняются непосредственно общественным регулированием. Раскрываются изменения в отношениях собственности и связанные с ними противоречия в трудовых отношениях. Показаны интересы различных социальных страт и новые импульсы к перераспределению доходов, снижению неравенства, солидарности, трансформации ценностей и мотивации Человека.

- Ключевые слова

- кризиc, коронавирус, неравенство, рынок, солидарность, справедливость

- Дата публикации

- 15.09.2020

- Год выхода

- 2020

- Всего подписок

- 4

- Всего просмотров

- 208

Этот текст рождался в разгар пандемии в апреле 2020 года. К этому моменту еще не было полной статистики ни о масштабах процесса, ни о его динамике, ни о результатах. Предоставляемые национальными источниками данные могут быть в ряде случаев неточными. Не ясны и сценарии развития. Но первые выводы о ситуации накануне пандемии, причинах и проблемах социально-экономической ситуации, складывающейся в мире и в России под ее влиянием, уже можно сделать.

Мировой кризис: признаки.

Мы предлагаем социально-экономический взгляд на проблему, исходя из методологии и теории, развиваемых в рамках Постсоветской школы критического марксизма. Основные реперные точки нашего подхода коротко можно обозначить следующим образом. Во-первых, обращение прежде всего к анализу объективных общественных отношений и их противоречий. В частности, проблем, обозначаемых в современной литературе как соотношение плана и рынка, общественной и частной собственности, распределение богатства и доходов между различными социальными слоями и меры неравенства и др. Во-вторых, исследование интересов основных социально-экономических страт, формируемых данными отношениями, и их проявления в сфере социально-экономической политики. Наконец, в-третьих, социально-экономический подход предполагает акцент не на количественных аспектах социальной динамики, а на качественных моментах, на содержании отношений. Последнее, в частности, предполагает основное внимание типу и качеству технологического базиса, мере прогресса человеческих качеств, продвижению по пути снятия социальных и экологических противоречий и т. д. На всех этих аспектах (в особенности на втором и третем) мы акцентируем внимание.

Первые признаки надвигающегося нового мирового социально-экономического кризиса стали заметны еще до пандемии. Весь 2019 год шли дискуссии о том, наступит ли кризис и когда именно. Предлагались разные варианты – от оптимистического подхода, утверждавшего неисчерпанность господствующей либеральной модели и опасность попыток перехода к новой версии социал-демократической общественной организации (см. [Executive…, 2019]), до апокалиптических построений. Большинство сходилось на констатации стагнации и квалификации ее как «новой нормальности». Но были и оценки, показывавшие пределы неолиберальной модели и варианты ее трансформации либо по пути новой социализации (прогресса отношений общественного регулирования и производства общественных благ, развития общественных фондов потребления и т.п.) либо в направлении консервативного либерализма (см., напр.: [Бузгалин, 2018]).

К концу года появились более жесткие прогнозы, и в январе 2020 г., буквально накануне нынешнего спада, директорраспорядитель МВФ К. Георгиева заявила, что ситуация в мировой экономике напоминает канун Великой депрессии 1929–1933 гг.1 Зимой 2019–2020 гг. некоторые ученые пришли к выводу, что мир вновь сталкивается с противоречиями, не разрешенными во время кризиса 2008–2010 гг., – с проблемами перенакопления капитала, в первую очередь, финансового2. Не будем уходить в детали ситуации накануне пандемии, важно сформулировать предпосылку дальнейшего анализа: мировой кризис имел в своем исходном пункте причины, не связанные с пандемией.

Последняя стала особым фактором, который существенно изменил течение социальных процессов, углубляя спад, но при этом активно трансформируя общественные отношения и институты, причем одновременно в нескольких, в ряде случаев качественно различных, направлениях. Одним из парадоксов этого стало то, что сформировался мировой импульс движения в сторону ограничения регулирующей роли рынка и капитала, что, в свою очередь, сыграло роль «огнетушителя», позволившего несколько смягчить сползание в назревавший экономический и социально-политический кризис. Пандемия оказалась мировым бедствием, которое, пусть частично и скорее всего временно, но замаскировало напряжение противоречий, ведших к новой великой депрессии.

Однако в настоящее время именно пандемия становится главной объективной причиной кризиса. Прямые потери от нее в России уже сейчас оцениваются в 17,9 трлн рублей (около 240 млрд долларов по курсу на середину апреля 2020 г.)3. Что касается мировой экономики, то эксперты, которые, как мы отметили выше, еще до коронавируса писали об угрозе глобального кризиса, после появления фактора пандемии стали еще более пессимистичными (см. рис. 1).

Рис. 1. Темпы роста мирового ВВП на душу населения и рецессии в период с 1990 по 2021 гг.

Источник: Адаптировано по: Wolf M. The world economy is now collapsing // Financial Times. April 14, 2020. URL: >>>> (дата обращения: 18.04.2020).

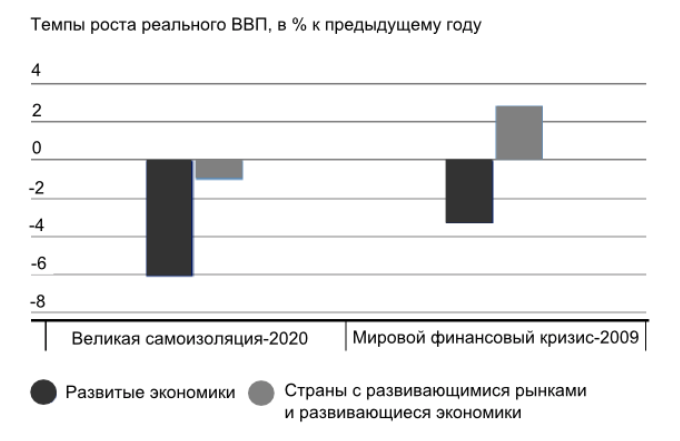

Еще более наглядное сравнение кризисов 2009 г. и 2020 г. представлено на рис. 2, а совокупные потери мирового ВВП от кризиса, вызванного пандемией, за период с 2020 г. по 2021 г. оцениваются экспертами МВФ в 9 трлн долларов.

Рис. 2. Среднегодовые темпы роста ВВП на душу населения в развитых экономиках и в экономиках с развивающимися рынками во время всеобщего карантина 2020 г. и мирового финансового кризиса 2009 г.

Источник: Адаптировано по: Великая самоизоляция: самый глубокий экономический спад со времен Великой депрессии // Международный валютный фонд. 15 апреля 2020 г. URL: >>>> (дата обращения: 18.04.2020).

Но есть и другая сторона – субъективный фактор. Более или менее адекватные действия мирового сообщества (подчеркнем – именно мирового сообщества, а не только отдельных национальных государств) по реформированию системы социальных отношений и институтов (речь идет именно о глубоком реформировании отношений, «правил игры», организаций, а не только о выборе мер социально-экономической политики4) могут существенно смягчить или, напротив, интенсифицировать человеческие, культурные и экономические потери вследствие кризиса.

Сужение роли рынка и развитие непосредственно-общественного регулирования.

Что же генерировала пандемия? Рассматривая только социально-экономические аспекты этой темы, прежде всего зафиксируем: в масштабных трудовых отношениях, величине и распределении доходов, и, главное, в том, что когда-то Маркс назвал «производство самой жизни», – обострилась проблема глубокого реформирования социально-экономических отношений.

Здесь требуется некоторое пояснение. Авторы уже не первое десятилетие работают над проблемой трансформации рыночно-капиталистической системы и в серии своих книг и статей, опирающихся на исследования наших учителей и коллег в России и мире (их итоги кратко суммированы в: [Бузгалин, 2018]), показали, что сложившаяся в настоящая время система – поздний капитализм – развивается только через противоречивое включение в ткань своих общественных отношений и институтов переходных форм, содержащих, с одной стороны, рынок и капитал, а с другой – одновременно и дополняющие, и отрицающие их отношения непосредственно общественного регулирования и социализации. Период неолиберализма ознаменовался свертыванием последних и одновременной экспансией финансиализации (нарастающего подчинения экономики и общества финансовому капиталу), что и привело к кризисам 2008–2010 гг. и зарождавшемуся еще до пандемии финансово-экономического кризису 2020 г. Но пандемия обусловила объективную необходимость отказа от неолиберальной социально-экономической политики и усиления непосредственно-общественного регулирования и социализации. Раскроем этот тезис подробнее.

Начнем с эмпирически легко наблюдаемых изменений, хотя они не так важны, как их глубинные основания. К числу таких легко фиксируемых трансформаций относятся, в частности следующие. Во-первых, значительный рост заболеваемости (к началу лета – более 6 000 000 чел.) и смертности (более 300 000 чел.), превращающий проблему жизни и смерти в актуальную проблему каждого человека, социума в целом и, как следствие, всех общественных институтов. Дилемма «человек или прибыль» из области философских дискуссий и лозунгов социальных движений перешла в сферу экономико-политических решений всех социальных акторов: от индивидов до государств и международных организаций. Причина проста: спасение жизней востребовало действия, приводящие к резкому сокращению финансовых поступлений.

Во-вторых, массовая изоляция, приводящая к сокращению масштабов трудовой деятельности. Количественная оценка здесь пока затруднена, но эксперты ЕС ожидают сокращение занятости в странах союза на 10–15%5. В США – до 15–20%. По РФ сокращение прогнозируется на уровне 10%. Это ведет к соответствующим последствиям для динамики всех основных макроэкономических и социальных показателей (объемов производства, занятости, доходов и т. п.). По укрупненным предварительным оценкам, снижение ВВП в еврозоне, США, РФ и др. планируется на уровне 6–10%6 Эти цифры являются предварительными, но они позволяют представить масштаб проблемы, которую практически все страны предполагают решать преимущественно за счет общественных средств.

В-третьих, ограничение международных, а с определенного времени межрегиональных и иных перемещений людей и товаров, что подрывает сложившуюся систему общественного разделения труда и кооперации, причем не только мирового, но и внутринациональных экономик и регионов.

В-четвертых, многократно вырастает потребность в государственной поддержке экономики и общества7. В США и странах ЕС на эти цели выделяется до 10–15% годового ВВП, в РФ на момент написания статьи масштабы государственных расходов на борьбу с пандемией были гораздо скромнее.

В-пятых, и это едва ли не самое главное, качественно изменился образ жизни людей. Перечень эмпирически наблюдаемых изменений можно продолжить, но для нашего анализа важна их сущность. Это трансформация базовых социально-экономических отношений, которые определяют (1) способ взаимодействия производителей и потребителей и (2) соединения работников со средствами производства. Применительно к системе, которую принято называть рыночной и которую мы квалифицируем как поздний капитализм, в первом случае мы говорим об отношениях, имеющих форму рынка; во втором случае – капитала и наемного труда. Первое в докризисных реалиях задавало в качестве цели и средства развития, соответственно, максимизацию продаж и конкуренцию (дополняемую государственным регулированием); второе – максимизацию прибыли и частно-капиталистическое присвоение (более или менее – в зависимости от типа экономик – ограничиваемое мерами социальной защиты).

Начнем с краткого анализа отношений рынка. Общим местом сегодня является понимание того, что эти отношения, кажущиеся «естественными» и как бы «вечными», трансформируются под влиянием глобальных изменений, связанных с коронавирусом. Эти изменения затрагивают как раз те основы, на которых строится рыночная экономика.

Режим изоляции и ограничения форм общения приводит к тому, что (1) сокращаются возможности свободного взаимодействия обособленных товаропроизводителей; (2) в ряде случаев принудительно приостанавливается (вследствие карантина работников) деятельность названных акторов; (3) нарушаются «правила игры» (в частности, работникам не выплачивается в полном размере зарплата, не погашаются долги по кредитам и т. п.); (4) большая часть акторов экономики обращается к государству с просьбой (требованием) предоставления различного рода прямых или косвенных субсидий и т. д. В этих условиях государство активизирует свою деятельность, наращивая как прямые, так и косвенные, как насильственные, так и экономические воздействия на социальных игроков.

Подчеркнем: происходит не только рост масштабов социально-экономической и волевой активности государства вкупе с коррекцией институциональной системы («правил игры»), но и изменение их содержания. Возникают и получают все большее распространение прямые нерыночные социально-экономические методы общественного регулирования жизнедеятельности общества и взаимодействий практически всех ее акторов. К числу таких форм относятся все более жесткие и имеющие все более широкое распространение социальные нормативы (от санитарных норм до правил поведения и общения), прямые плановые задания по производству определенных видов продукции (строительство медицинских объектов, производство медицинских препаратов и оборудования и др.), нормирование цен на определенные виды товаров и услуг (в первую очередь – медицинских), различные формы прямого целевого субсидирования различных категорий граждан и другие формы того отношения, которое ранее было принято рассматривать как «планомерность», сейчас авторы характеризуют их как пострыночные (см. подробнее: [Хессин, 1975; 1964; Бузгалин, Колганов, 2016]).

Дело, однако, не столько в теоретической квалификации (в данной статье мы не можем воспроизводить в полной мере аргументацию правомерности определения названных отношений как пострыночных), сколько в том, что системный всемирный кризис вызвал к жизни практики, лежащие преимущественно в пространстве общественного регулирования социально-экономических процессов. О необходимости развития именно таких практик мы писали на протяжении многих лет, но неолиберальная модель позднего капитализма обусловливала обратный тренд – десоциализацию и дерегулирование, что стало акселератором кризиса.

В рамках развиваемого нами направления показано, что государство в условиях позднего капитализма ориентировано на реализацию трех основных интересов: государственного аппарата (бюрократии), господствующего класса (капитала) и общества как целого [Бузгалин, 2019]. Соответственно, государственное регулирование носит противоречивый характер и направлено на реализацию интересов как финансово-бюрократической элиты, так и общества. Мера ориентации на интересы первых или вторых определяется моделью позднего капитализма (более социальная или более либеральная) и активностью институтов гражданского общества.

В условиях пандемии как никогда становится востребованной поддержка не капитала, а именно общества, причем в первую очередь наиболее обездоленных и его слоев. Последнее обусловлено не только этическими соображениями, но и соображениями безопасности системы в целом, ибо в условиях глобального кризиса решение возможно только как всеобщее. Защитить от пандемии только привилегированную часть общества или только некоторые страны невозможно, что косвенно подтверждается высоким уровнем заболеваемости и смертности в наиболее богатых странах с либеральной моделью (США), а также среди элит во всех странах. Лозунг «мы все в одной лодке» в данном случае, хоть и отчасти, но верен. Он верен отчасти, так как у представителей привилегированных слоев больше возможностей для того, чтобы избежать заражения, получить качественное лечение и обеспечить себе комфортное бытие в условиях карантина. Но он отчасти верен, т.к. в условиях пандемии угроза заражения и ограничения распространяются на всех, даже на тех, кто выигрывает в деньгах (об этом ниже).

Однако эта объективная необходимость действий в интересах общества в целом в разной степени реализуется в различных социальных системах, в ряде которых (США, Бразилия) действия государства ориентированы на интересы капитала в бо́льшей мере, чем на интересы общества. Косвенным подтверждением рациональности ориентации в первую очередь на последние является тот факт, что количество заболевших и умерших в странах, где государство в бо́льшей степени ориентировано на общественные интересы (Вьетнам, Куба и др.) в разы меньше, чем в странах с господством неолиберальной модели.

Не менее существенно и то, что в условиях пандемии обостряется противоречие двух сосуществующих в условиях позднего капитализма типов взаимодействия индивидов – господствующих отношений рыночной конкуренции, базирующейся на принципах экономического эгоизма, и объективно востребованных условиями кризиса отношений солидарности. Последние как минимум дополняют, а в определенной мере и трансформируют рыночные взаимодействия (заметим: не только экономические). Понятие «солидарность», ранее игнорировавшееся экономистами-теоретиками, а также (что, пожалуй, даже важнее) политиками, и использовавшееся преимущественно социологами, писавшими, в частности, о растущем в нашей стране запросе на солидарность и опасности его игнорирования [Волков, 2017; Петухов, 2016], весной 2020 г. стало общезначимым. Его стали акцентировать лидеры как национальных государств, так и авторитетных международных организаций, в частности, Всемирной организации здравоохранения. Но объективная востребованность развития солидарности сталкивается с господствующей системой социально-экономических отношений и поведения (на всех уровнях – от отдельного индивида до государств) – системой, основанной на социальном отчуждении. Так пандемия стала катализатором еще одного противоречия – между объективной востребованностью отношений солидарности и сохранением господствующих – отчуждающих человека от человека и от общества – социальных форм. И она же стала катализатором императива социализации вообще и в сфере отношений собственности, в частности.

Трансформация отношений собственности.

Этот вектор – вектор социализации – проявляет себя и в отношениях присвоения (отчуждения) общественного богатства, отношениях собственности.

Начнем с анализа того, что в политической экономии квалифицировалось как основа рыночно-капиталистической системы – с отношений между собственниками капитала (их в социологической литературе принято называть «работодателями») и наемными работниками. Эти отношения в РФ последних лет и без того характеризовались смещением баланса сил в сторону углубления бесправного положения работников [Горшков, 2017]. Под влиянием пандемии этот баланс еще больше смещается в пользу собственников капитала.

С одной стороны, работники (прежде всего в тех случаях, когда невозможна дистанционная работа) оказываются лишены возможности продавать свою рабочую силу. В результате в странах «ядра»8 в меньшей степени, в странах «периферии» и «полупериферии» (включая РФ) – в большей степени они оказываются лишены средств к существованию. Более того, в условиях высокой степени закредитованности и малых объемов сбережений большинства населения такие категории наемных работников, как временно занятые, мигранты, лица, работающие без оформления трудовых договоров и получающие «серую» зарплату и т.п., оказываются под двойным бременем: сокращения или полного отсутствия доходов и нарастания долгов.

Решение этой проблемы исключительно рыночно-капиталистическими методами предполагает, что каждый частный собственник, в том числе собственник товара «рабочая сила» – это свободный актор конкурентной экономики и, следовательно, он должен сам решать свои проблемы. Естественно, что в условиях глубокого всемирного кризиса такое решение приведет к катастрофическим социальным последствиям. Последовательной альтернативой может быть решение, качественно отличное от рыночно-капиталистической модели – прямая селективная (с выделением категорий работников) общественная поддержка лишающихся работы лиц и их семей в достойных масштабах. Это социально-экономическое отношение непосредственно общественного поддержания жизнедеятельности (в частности, государственного финансирования) работников. Естественно, в этом случае встает вопрос об источниках средств для этой поддержки. К этому вопросу мы вернемся ниже.

С другой стороны, работодатели (собственники капитала) в условиях пандемии и вызываемого ей экономического кризиса также оказываются в затруднительном социально-экономическом положении. Приостановка ряда производств, сужение рынков сбыта, обострение проблемы задолженности и т.п. приводят к возникновению той же, что и в описанном выше случае, дилеммы. Собственно рыночно-капиталистическое решение проблемы – разорение значительной части собственников капиталов, что в принципе является нормальным для рынка явлением.

Альтернативный вариант – прямая и/или косвенная общественная помощь частному сектору. Такая помощь может иметь как прямую форму, так и осуществляться в виде отсрочки различных платежей, снижения налогов и т.п. Суть дела во всех этих случаях одна и та же: отношения непосредственно общественной поддержки частно-капиталистических предприятий. Это отношение является примером кажущегося парадоксальным, но на самом деле хорошо известного (об этом более 100 лет назад писал Ф. Энгельс9) решения: использования форм общественного регулирования для поддержания и укрепления капиталистической системы.

Итак, для решения проблем и наемных работников, и собственников капитала в условиях глобального кризиса требуется непосредственно общественное выделение ресурсов для поддержания этих акторов и экономики в целом. Этот вывод не нов, но важен: частно-капиталистические отношения сами по себе выход из таких проблемных ситуаций не дают, требуется их дополнение формами, переходными к качественно иным отношениям (авторы их квалифицируют как посткапиталистические – диалектически отрицающие отношения, основанные на обособлении, конкуренции, наемном труде и частном присвоении; обоснование использованию именно этой категории дано в [Бузгалин, 2018]. Но и в случае принятия данного решения возникают глубокие противоречия, в данном случае связанные с тем, интересы каких социальных слоев в первую очередь будет защищать государство – собственников капитала, трудящихся или «общества вообще». Рассмотрим три базовых варианта решения вопроса об адресате выделяемой общественной помощи.

Первый – выделение средств собственникам капиталистических предприятий. Можно предположить, что в этом случае собственники частных предприятий выберут одно из двух решений о том, как использовать средства: либо (а) на выплаты зарплат работникам, поддержание производства и погашение долгов; либо (б) на решение проблем сохранения своего личного капитала (например, путем перевода средств на счета мажоритарных акционеров в оффшорных зонах). Можно предположить, что в случае отсутствия эффективного общественно-государственного контроля, нацеленного на защиту интересов общества, выбор будет сделан в пользу варианта (б).

Второй вариант – целевое выделение средств непосредственно на (1) выплаты пособий работникам, лишившимся дохода вследствие кризиса, при активной организации общественных работ и оплате труда в этих сферах и (2) поддержание этих производств (подчеркнем – не фирм, а именно производств) через фиксацию поступающих из бюджета средств на специальных счетах, с прямой ответственностью руководителей за использование выделенных ресурсов исключительно по целевому назначению.

Третий – та или иная форма компромисса между первыми двумя вариантами: преимущественно косвенная селективная поддержка бизнеса при одновременной минимальной прямой и косвенной поддержке работников.

Первое из названных решений прямо отвечает интересам собственников капитала и той части государственного аппарата, которая сращена с ними и имеет аналогичные интересы. Реализация этой модели приведет к сохранению, с незначительными потерями, частных состояний наиболее богатых собственников при существенном ухудшении качества жизни большинства населения и обострении проблем выживания низкодоходных групп, плюс – к глубокому спаду производства.

Второе решение ориентировано преимущественно на интересы наемных работников и поддержание производства в реальном секторе и тех отраслях сферы услуг, которые непосредственно обслуживают его функционирование. При этом значительно (в разы) сократятся частные состояния крупнейших собственников, разорится (частично или полностью) бо́льшая часть частных финансовых организаций, а также значительная часть среднего и малого бизнеса в сферах посредничества, элитной торговли, туризма и т. п., произойдет существенная (в идеале – плановая) реструктуризация занятости с перераспределением кадров из сфер торговли, маркетинга, финансов и посреднических услуг в отрасли материального производства, здравоохранения, образования, социальной работы и т. п. По большому счету, это будет шаг к существенной трансформации всех основных параметров существующей модели позднего капитализма.

Третье – компромиссное – решение является наиболее реалистичным, и именно по этому пути сегодня пытается идти большинство государств мира при немалых различиях, на которых здесь мы останавливаться не будем.

В качестве краткого, но важного постскриптума к этому подразделу отметим два важных момента, касающихся сферы здравоохранения. Один – постановка в повестку дня как одного из наиболее актуальных вопроса о необходимости социализации основных объектов и институтов («правил игры») сферы здравоохранения. Подчеркнем: объективной необходимостью стала не обязательно и даже прежде всего не национализация, а именно социализация – подчинение функционирования этой сферы общественным целям, общественному контролю, общественно устанавливаемым правилам функционирования. Другой момент – интеллектуальная частная собственность и ее пределы вообще и, в первую очередь, в здравоохранении. Речь идет о необходимости международного решения об отказе от режима интеллектуальной частной собственности как минимум при решении такой важной проблемы, как борьба с коронавирусом.

Новый подход к проблеме социальной справедливости.

Еще один блок социально-экономических проблем, которые стали очевидными в ходе пандемии, связан с вопросом о мере социальной справедливости. В его решении важны не только нравственные императивы, но и объективные основания. Пандемия сделала более очевидным наличие даже в рыночно-капиталистической системе не только (а) эгоистических частных и (б) конфликтных социально-классовых интересов, но и (в) единого общенародного интереса (см. [Гринберг, Рубинштейн, 2013]), в частности, интереса победить в борьбе с коронавирусом с минимальными жертвами и издержками.

Соотношение сил социально-экономических субъектов – вот что в конечном счете определяет меру социальной справедливости в том или ином конкретном социуме, находящемся на определенной стадии исторического развития. Глобальный кризис позднего капитализма скорректировал это правило: объективно востребованная мера социальной справедливости сейчас определяется не только соотношением сил олигархически-бюрократических элит и большинства членов общества, но и наличием императива согласованного решения общей для всех стран и социальных групп задачи преодоления пандемии и выхода из кризиса.

Этот объективно обусловленный пандемией императив, отражающий единый (в данном случае) общественный интерес, находится в противоречии с сохраняющимися и, более того, обостряющимися, социально-экономическими и геополитическими противоречиями. Рост безработицы и падение доходов большинства населения сопровождается ростом доходов крупнейших миллиардеров10 [Ponciano, 2020] и попытками администрации США вновь развязать торгово-экономическую войну с КНР, что угрожает замедлить выход мировой экономики из кризиса.

Реализация названного императива обусловливает необходимость существенного снижения социального неравенства, которое еще до пандемии было квалифицировано рядом исследователей как «экстремальное» [Лапин и др., 2020a, 2020b], толкающее к социальному противостоянию, противодействующее солидарным действиям и соблюдению устанавливаемых государство «правил игры» [Гофман, 2015]. Причина последнего хорошо известна: в условиях глубокого неравенства граждане на практике убеждаются в том, что соблюдение институциональных норм и подчинение государству ведет к росту качества жизни высших социальных слоев и консервации или углублению проблем низших, что и происходит, как мы отметили выше, в странах с либеральной моделью позднего капитализма (рост состояний миллиардеров при одновременном росте безработицы) и свидетельствует об ориентации существующих институтов и действий государства не на общенародные интересы, а на интересы высших социальных страт.

Решение задачи снижения социального неравенства в условиях кризиса требует решения вопросов о (1) мере перераспределения прибавочного продукта (и, в частности, средств, используемых на личные цели наиболее состоятельными слоями общества), и ее возможном изменении под влиянием пандемии, а также (2) о системе поддержки социально незащищенных слоев и лиц, получающих доходы из общественных фондов (пенсионеров и др.). Эти вопросы встают при определении и источников финансирования, и адресатов, и модели распределения выделяемых средств.

Обратимся к вопросу об источниках социальной поддержки. Здесь важно помнить, что в РФ они (1) формируются в основном за счет рентных доходов от эксплуатации общенародных ресурсов и налогов, значительную часть из которых платят трудящиеся, и (2) что это средства, принадлежащие обществу, а не государственному аппарату. То же относится к резервным фондам.

Возможно, однако, использование и другого источника финансирования. Назовем его условно «Фонд борьбы с пандемией», который может формироваться как за счет добровольных средств, отчисляемых из личных средств граждан, прежде всего, наиболее обеспеченных, ибо у низкодоходных слоев населения таких стран, как Россия, в условиях кризиса средств хватит в лучшем случае на выживание, так и на основе введения, наконец, прогрессивного налога на доходы и наследство.

С теоретической точки зрения в любом случае нам представляется обоснованным вывод, что в условиях глобальных катастроф должна возрастать мера перераспределения прибавочной стоимости (используем категорию марксизма) в пользу общественных фондов, нацеленных на решение единых для социума проблем. К числу таких проблем относится не только борьба с пандемией, но и поддержка социально незащищенных слоев общества, степень которой в этих условиях так же должна возрастать.

Некоторые итоги.

Глобальные проблемы, в частности пандемия, обусловливают объективную необходимость расширения пространства социализации и глубины проникновения в ткань общественной жизни элементов пострыночных и посткапиталистических социально-экономических отношений – таких как общественно-государственное регулирование, включающее не только косвенные, но и прямые методы; солидарность; добровольный бесплатный труд; формирование общественных фондов развития и потребления за счет перераспределения части прибыли в пользу общества и др.

Безусловно, усиление социализации и пострыночных отношений становилось реальностью во всех случаях возникновения крупных социальных катаклизмов – военных, природных и др. Но, во-первых, отсюда следует вывод, что современная общественная система строится не только на отношениях рынка, частной собственности и отчуждения. Непосредственно общественное регулирование экономики и социальной жизни, общественное присвоение благ, изъятие части прибыли, ренты и т.п. на нужды общества, да и вообще реализация в социально-экономических и иных общественных практиках общенародного интереса есть часть современного общественного устройства. Этот вывод, возможно, очевидный для значительной части социологов, для большинства экономистов, вот уже более ста лет работающих преимущественно в парадигме неоклассики, не только не очевиден, но и еретичен. А его следовало бы закрепить если не как аксиому, а как доказанную теорему.

Во-вторых, ситуация 2020 г. существенно отлична от предшествующих кризисов, вызвавшихся по преимуществу войнами. Мировых кризисов, вызванных обострением глобальных проблем, человечество на протяжении последнего столетия не знало. Пандемия показала, что глобальнее проблемы – та реальность, с которой надо считаться постоянно и к которой надо быть готовой постоянно.

В-третьих, пандемия не породила, а лишь усугубила кризис, который возник в очередной раз ровно через 10 лет после окончания кризиса 2008–2010 гг., и это не только позиция авторов статьи, но и, как мы показали выше, многих экспертов. Следовательно, человечество должно не только быть готово в любой момент дать ответ на вызовы глобальных проблем (новой вирусной атаки, изменений климата и др.), но и осознать, что господствующая в настоящее время социально-экономическая модель чревата циклическими кризисами, отражающими системный кризис позднего капитализма, выход из которого, равно как и ключевые направления ответов на глобальные угрозы, – на пути развития отношений, которые принято определять как дополнение рынка и частной собственности; этот путь мы квалифицируем как генезис отношений, переходных к пострыночным и посткапиталистическим. Именно в таком направлении, кстати, шли и реформы Рузвельта, ставшие ответом на Великую депрессию, и социальные реформы Эрхарта, ставшие ответом на фашистскую мутацию капитализма.

Наконец, подчеркнем, что пренебрежение уроками столь глубоких кризисов, как нынешний, чревато не просто их повторением, но усугублением. Впрочем, это уже тема другого исследования.

Библиография

- 1. Антипина О. Н. Экономика и счастье: парадоксальная взаимосвязь // Научные труды Вольного экономического общества России. 2014. Т. 181. № 2. С. 45–60.

- 2. Бодрунов С. Д. Ноономика. М.: Культурная революция, 2018.

- 3. Бузгалин А. В. Государство в экономике XXI в.: политико-экономическая интерпретация // Экономическая наука современной России. 2019. № 3. С. 7–18.

- 4. Бузгалин А. В. Поздний капитализм и его пределы: диалектика производительных сил и производственных отношений (к 200-летию со дня рождения Карла Маркса) // Вопросы политической экономии. 2018. № 2. С. 10–38.

- 5. Бузгалин А. В., Колганов А. И. Теория планомерности и задачи развития селективного планирования в рыночной экономике // Вопросы политической экономии. 2016. № 1. С. 21–43.

- 6. Волков Ю.Г. Солидарная активность в российском обществе: креативные практики // Социологические исследования. 2017. № 2. С. 41–48.

- 7. Горшков М.К. Российский социум в условиях кризисного развития: контекстный подход (статья 2) // Социологические исследования. 2017. № 1. С. 5–13.

- 8. Гофман А.Б. Концептуальные подходы к анализу социального единства // Социологические исследования. 2015. № 11. С. 29–36.

- 9. Гринберг Р.С., Рубинштейн А.Я. Индивидуум & Государство: экономическая дилемма. М.: Весь мир, 2013.

- 10. Лапин Н.И., Ильин В.А., Морев М.В. Экстремальные неравенства и социальное государство (часть 1) // Социологические исследования. 2020a. № 1. С. 4–17.

- 11. Лапин Н.И., Ильин В.А., Морев М.В. Экстремальные неравенства и социальное государство (часть 2) // Социологические исследования. 2020b. № 2. С. 20–30.

- 12. Петухов В.В. Готовность россиян к отстаиванию своих социально-экономических прав в «новой кризисной реальности» // Социологические исследования. 2016. № 11. С. 86–96.

- 13. Полтерович В. М. Институты догоняющего развития и гражданская культура // Научные труды Вольного экономического общества России. 2017. Т. 205. № 3. С. 314–328.

- 14. Полтерович В. М. К общей теории социально-экономического развития. Часть 2. Эволюция механизмов координации // Вопросы экономики. 2018. № 12. С. 77–102.

- 15. Фромм Э. Иметь или быть. М.: Прогресс, 1990.

- 16. Хессин Н. В. Об историко-генетическом подходе к исследованию системы производственных отношений развитого социализма // Экономические науки. 1975. № 6. С. 3–17.

- 17. Хессин Н. В. Понятие «клеточка» и его методологическое значение // Вопросы экономики. 1964. № 7.

- 18. Энгельс Ф. Развитие социализма от утопии к науке. // Маркс К., Энгельс Ф. Соч. 2‑е изд. Т. 19. М.: Госполитиздат, 1961.

- 19. Amin S. The Liberal Virus: Permanent War and the Americanization of the World. Monthly Review Press, 2004.

- 20. Amin S. The Law of Worldwide Value. 2nd edition. N. Y.: Monthly Review Press, 2010.

- 21. Baudrillard J. For a Critique of the Political Economy of the Sign. Telos Press Publishing, 1981.

- 22. Executive Office of the President. ‘Markets versus Socialism’. In: Executive Office of the President. Economic Report of the President, March 2019: Together with The Annual Report of the Council of Economic Advisers. Maryland: Bernan Press, 2019. P. 381–426.

- 23. Wallerstein I. World-Systems Analysis: An Introduction. Duke University Press, 2004.

2. См., напр.: Toussaint É. No, the coronavirus is not responsible for the fall of stock prices // Monthly Review online. March 04, 2020 URL: >>>> (дата обращения: 18.04.2020).