- Код статьи

- S013216250010305-8-1

- DOI

- 10.31857/S013216250010305-8

- Тип публикации

- Статья

- Статус публикации

- Опубликовано

- Авторы

- Том/ Выпуск

- Том / Номер 12

- Страницы

- 75-86

- Аннотация

В статье на основе данных официальной статистики и результатов социологических исследований анализируются основные показатели естественного и миграционного движения городского и сельского населения Республики Башкортостан – региона со значительной долей сельских жителей. Сравнительный анализ таких демографических показателей, как суммарный коэффициент рождаемости, ожидаемая продолжительность жизни, естественный и миграционный прирост и др., показывает значительную их дифференциацию между городским и сельским населением. Разница в показателях имеет тенденцию к усилению и носит общероссийский характер. Социологические данные показывают значительные отличия в репродуктивном, самосохранительном и миграционном поведении и установках городских и сельских жителей республики. Сокращение сложившегося разрыва демографического развития между городской и сельской местностью, снижение негативных тенденций на селе возможно при комплексном решении вопросов развития территорий, реализации эффективных мер экономической и социальной политики в регионе, в первую очередь, в сельской местности.

- Ключевые слова

- город, село, движение населения естественное, миграционное, рождаемость, смертность, поведение репродуктивное, миграционное

- Дата публикации

- 24.12.2020

- Год выхода

- 2020

- Всего подписок

- 4

- Всего просмотров

- 182

Постановка проблемы.

В настоящее время вопросы демографического развития России и ее регионов приобретают особую актуальность. Это обусловлено процессами депопуляции, охватившими страну с начала 1990-х гг., в результате высокого уровня смертности и непрерывного процесса сокращения рождаемости, значительными масштабами межрегиональной убыли большинства регионов и миграционного оттока за пределы страны. Серьезные вызовы ставят процессы старения и роста нагрузки на трудоспособное население. Как отмечают исследователи, с 2017 г. в России начался второй этап депопуляции, обусловленный последствиями возникшей в 1990-е гг. демографической ямы [Рыбаковский, Кожевникова, 2018: 13].

Демографические процессы, протекающие в России, имеют ярко выраженную дифференциацию на уровне города и села, которая с каждым годом только усиливается. В городе демографическая ситуация является относительно благополучной, на селе характеризуется усиливающимися негативными тенденциями. Социально-территориальная дифференциация демографических процессов наблюдается практически во всех регионах, во многом обусловленная кризисными явлениями в сфере экономического и социального развития села. При этом в разных типах городов и сел процессы воспроизводства дифференцированы в зависимости от их статуса, уровня экономического развития, географического положения и т.д. К примеру, естественное и миграционное движение населения малых городов по своему характеру и интенсивности имеет много общего с теми процессами, которые протекают в сельской местности. В свою очередь, в больших селах, расположенных в пригородах крупных городов, городов – региональных центров, демографические процессы протекают относительно благополучно.

Разные аспекты данной проблемы нашли отражение в ряде научных публикаций российских авторов, рассматривающих вопросы демографического развития города и села как в целом по России [Пациорковский, 2010; Ионцев, Брага, 2011; Мкртчян, 2017], так и на уровне отдельных российских регионов [Мартынов, 2014; Галеева, 2005; Галин, 2016; Суховеева, 2018 и др.].

Авторами сделана попытка раскрыть общие тенденции и характер процессов естественного и миграционного движения населения, присущие городу и селу в целом, не рассматривая их особенности на уровне разных типов городских и сельских поселений. Данная проблема раскрывается на примере одного из крупных по численности населения регионов страны на территории Урало-Поволжья – Республики Башкортостан, который имеет относительно высокую долю сельского населения. Если в среднем по России она составляет около 25%, то в Башкортостане – чуть менее 38%. На территории республики расположен город-миллионник, в котором проживает более четверти населения республики. Представленность в республике как жителей села, так и крупного мегаполиса, способствует тому, что демографические процессы имеют ярко выраженную социально-территориальную специфику, расширяя возможности ее научного исследования.

О значительной социально-территориальной дифференциации демографических процессов в Башкортостане говорит тот факт, что естественный прирост населения, который наблюдался в республике в 2009–2016 гг., складывался только за счет прироста в городе в 2008–2018 гг. На селе период естественного прироста так и не наступил.

Башкортостан является одним из полиэтничных регионов России. Наиболее многочисленными этносами республики являются русские (35,2%), башкиры (28,8%) и татары (24,8%). Народы Башкортостана отличаются по уровню урбанизированности. Доля горожан в составе русских равна 76,7%, татар – 61,6%, башкир – 40,7%. Соответственно в структуре сельского населения республики преобладают башкиры (43,2%), городского – русские (44,7%). Доля татар в составе горожан и селян примерно одинакова – 25,3 и 24% соответственно1.

Поставленная проблема анализируется авторами на основе статистических и социологических данных. Первые представлены материалами официальной статистики Росстата, Башкортостанстата, на основе которых проведены расчеты ряда показателей естественного и миграционного движения населения для корректного и сопоставимого анализа данных по городской и сельской местности. Используются и данные социологических исследований демографического поведения городского и сельского населения (2007, 2015, 2019), в организации которых авторы принимали непосредственное участие2.

Рождаемость и репродуктивное поведение.

Башкортостан всегда относился к российским регионам с относительно высокой, чем в среднем по России, интенсивностью рождаемости, которую можно увидеть через значения такого показателя, как суммарный коэффициент рождаемости (СКР)3.

К примеру, если в 1990 г. значение СКР в среднем по России составляло 1,892, то в Башкортостане – 2,179; в 2018 г. в России – 1,579, Башкортостане – 1,652. Более высокий уровень рождаемости в республике сохраняется, несмотря на его сближение со среднероссийским уровнем. Однако это происходит только благодаря селу. Интенсивность рождаемости в городах с 2017 г. стала ниже, чем в среднем по стране. По итогам 2018 г. в городской местности России СКР равен 1,489, Башкортостана – 1,388; в селах республики –2,339, российских – 1,8704.

Текущая статистика последнего десятилетия по республике показывает заметные колебания показателей рождаемости как в городской, так и в сельской местности (табл. 1). Устойчивыми остаются различия между городом и селом по уровню СКР (как это было показано выше), так и абсолютному числу рождений и женщин репродуктивного возраста, по которым город значительно опережает село. В среднем за 2016–2018 гг. число родившихся в городской местности составило около 28 тыс., на селе – чуть менее 18 тыс. детей в год; численность женщин репродуктивного возраста – в городе была равна около 636 тыс., на селе – 298 тыс. человек. И в городе, и на селе значительны масштабы сокращения и числа родившихся, и женщин репродуктивного возраста, о чем говорят показатели их прироста (убыли).

Таблица 1. Отдельные показатели рождаемости в городской и сельской местности Республики Башкортостан, 2010–2019 гг.

При общей тенденции сокращения численности женского населения репродуктивного возраста, в сельской местности наблюдается ее ускоренный вариант, обусловленный одновременным действием демографического и миграционного факторов. За период 2011–2019 гг. в целом по региону численность женщин в возрасте 15–49 лет сократилась на 13,1%, в городской местности на 8,3%, в сельской – на 22%. Ситуация с изменением численного состава женщин репродуктивного возраста усугубляется особенностью расселения женского и мужского населения на территории республики. Существующая диспропорция в соотношении полов в возрасте 15–49 лет в городской местности (преобладание женского населения) и сельской (преобладание мужского населения) не может не оказывать влияния на брачно-семейную ситуацию, и, как следствие, на рождаемость.

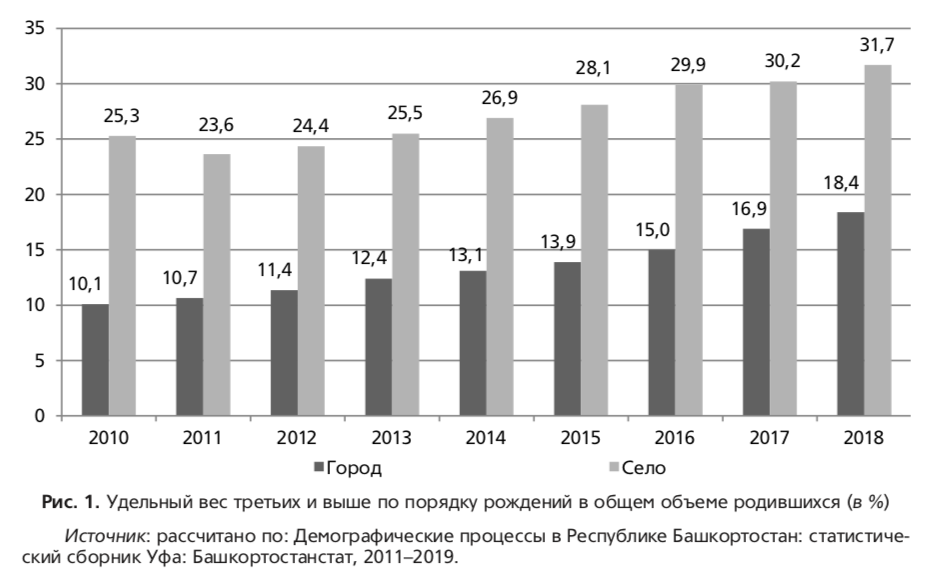

Заметны различия между городом и селом и по такому показателю, как уровень многодетности. По итогам 2018 г. удельный вес детей третьих и последующих рождений на селе приблизился к 32%, в городе – к 18,4%. При этом уровень многодетности растет как на селе, так и в городе (рис. 1).

Рис. 1. Удельный вес третьих и выше по порядку рождений в общем объеме родившихся, %

Изменения в рождаемости выражаются в сдвигах в репродуктивном поведении населения, когда женщины откладывают рождения детей на все более старшие возраста. С 1990 по 2018 г. средний возраст матери при рождении первого ребенка вырос в городе с 23,5 до 27 лет; на селе – с 22 до 24,5 лет. Та же тенденция наблюдается у городских и сельских женщин при рождении вторых и третьих детей. При этом, как показывают расчеты, разница между средним возрастом материнства между горожанками и селянками только усиливается и если она в 1990 г. составляла не более 1,7 года, то 2018 г. выросла до 2,5 лет.

О «старении» материнства говорят и такие показатели, как возрастные коэффициенты рождаемости. Они показывают, что интенсивность рождаемости в городе и на селе снизилась среди 20–24-летних женщин и выросла среди 30–34-летних.

Необходимо отметить, что по сравнению со средними по стране значениями возрастных коэффициентов рождаемости республика отличается более низкой интенсивностью в самых молодых возрастах (до 20 лет), и более высокими значениями во всех остальных, в том числе 40 лет и старше. Устойчивый рост интенсивности рождаемости имеют в республике возрастные группы 25–29 лет и 30–34 года.

В сельской местности в большинстве возрастных групп матерей коэффициенты рождаемости выше, чем в городах. Уже с 2006 г. в городах группой с наиболее высоким коэффициентом рождаемости является возраст 25–29 лет, на селе долгое время сохранялось первенство возрастной группы 20–24 лет, и только с 2017 г. коэффициент по группе 25–29 лет стал выше.

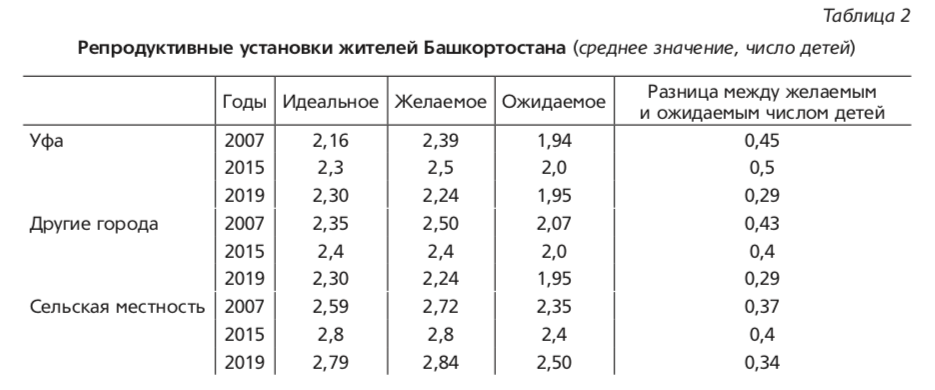

Как показывают социологические опросы, население Башкортостана обладает существенными особенностями репродуктивных установок. Во-первых, они значительно выше среднероссийских значений. Во-вторых, изменения репродуктивных планов за последнее десятилетие в республике имело несколько иную траекторию: если в целом среднее ожидаемое число детей стабилизировалось, несколько повысилась доля ориентированных на многодетность, то в республике стали планировать детей в среднем больше, хотя ориентации на многодетность не повысились. В-третьих, в России в целом усилилось расхождение между желаемым и планируемым числом детей, в Башкортостане, наоборот, разрыв сократился. Башкортостан традиционно относят к регионам с незавершенным демографическим переходом. Надо отметить, что это особенно проявляется при сопоставлении репродуктивных установок городского и сельского населения, при этом следует учитывать существенную специфику образа жизни в столице региона – миллионнике Уфе [Республика Башкортостан. Демографический доклад, 2016].

Социологические данные за 2007, 2015, 2019 гг. показывают, что среди жителей башкортостанского мегаполиса и других городов республики наблюдалось снижение установок на среднее желаемое и ожидаемое число детей, что соответствует среднероссийским тенденциям. В сельской же местности наблюдается рост репродуктивных установок (табл. 2).

Таблица 2. Репродуктивные установки жителей Башкортостана, среднее значение, число детей

Согласно социологическим данным, более половины жителей села считают, что в семье должно быть не менее трех детей, в городах – такого мнения придерживаются около трети.

Эмпирические данные показывают, среди трех наиболее многочисленных этносов республики носителями установок на большее число детей и реального репродуктивного поведения, соответствующего им, являются башкиры, которые, как было отмечено выше, больше представлены в селах, чем в городах. Несмотря на доминирование установок на двухдетность, башкиры чаще, чем русские и татары, считают идеальной, хотели бы иметь и планируют семью с тремя детьми [Бурханова, Мухамадиeва, 2020]. В то же время под влиянием урбанизации у башкирского населения наблюдается тенденция снижения показателей рождаемости. К примеру, среди башкирских женщин, проживающих в сельской местности, доля женщин с тремя и более детьми составила 39,2%, среди городских башкирок – 11,9% [История…, 2012: 140].

Смертность и самосохранительное поведение.

Наиболее адекватной обобщающей характеристикой современного уровня смертности является ожидаемая продолжительность жизни (ОПЖ)5. В России и ее регионах этот показатель испытал резкое и глубокое падение в 1990-е гг. и длительное возвращение к дореформенному уровню, который был достигнут только в 2011 г. Республике Башкортостан удалось перешагнуть рубеж 1990 г. позже – в 2016 г. и достигнуть отметки почти в 71 год, в городе это произошло раньше – в 2013 г., на селе только в 2017 г.

Необходимо отметить следующие тенденции, характерные для ожидаемой продолжительности жизни в Республике Башкортостан. Во-первых, с 2010 г. ее значение стало ниже среднероссийского уровня, как в городе, так и на селе. В 2018 г. по городскому населению Башкортостана отставание составило -0,33, по сельскому -1,26 года. Во-вторых, усилился разрыв между значениями в городской и сельской местности. Так, если в 1990 г. он был менее одно года (0,68), то сейчас разница составляет почти два с половиной года (2,4). В-третьих, обоим типам поселений свойственно значительное превышение ОПЖ женщин над мужчинами, которое в последние годы сохраняются на уровне более 10 лет. При этом гендерные различия города и села сближаются.

Расхождения значений ожидаемой продолжительности жизни между городом и селом наблюдаются и на уровне отдельных возрастных групп. В 2018 г. наибольшее расхождение значения наблюдалось для возрастов 15 и 25 лет в пользу городского населения. С повышением возраста различия уменьшаются и в 65 лет показатель ОПЖ становится выше на селе. Данное распределение ОПЖ в разных возрастных группах говорит о более высокой смертности сельской молодежи и лиц средних возрастов На более высокую интенсивность смертности сельских жителей, начиная с молодых возрастов, показывают и возрастные коэффициенты смертности. Особенно заметное превышение села над городской местностью сложилось в возрастах от 25 до 65 лет (рис. 2).

Рис. 2. Возрастные коэффициенты смертности в 2018 г., на 1000 человек населения, до года на 1000 родившихся

При этом необходимо отметить, что для сельской местности характерна более высокая интенсивность смертности как мужчин, так и женщин и наблюдается более высокий гендерный разрыв между этими показателями.

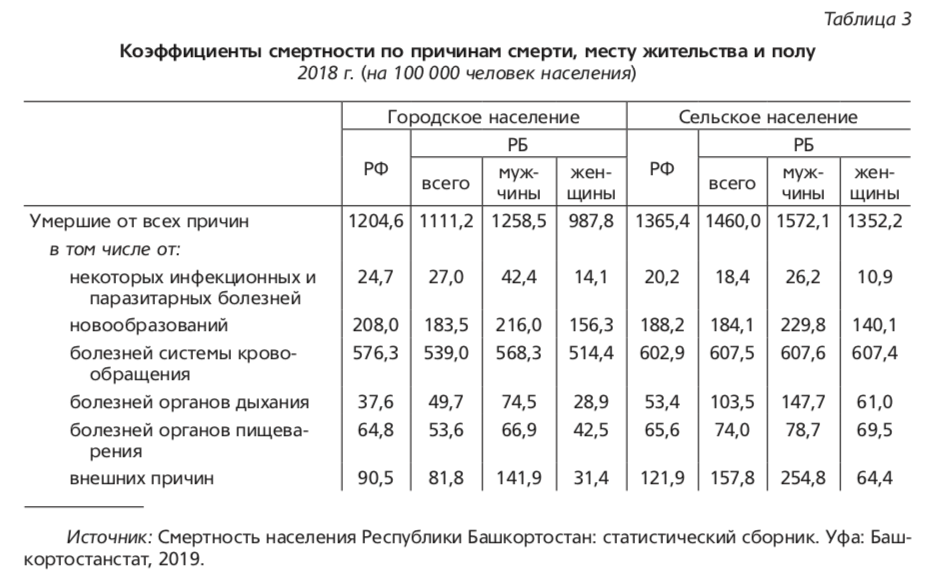

Заметные различия между городом и селом демонстрируют и показатели, отражающие разные причины смерти. Если сравнивать интенсивность смертности городского и сельского населения Башкортостана и России через призму отдельных ее причин, то можно увидеть следующее. Городское населения республики имеет меньшую интенсивность смертности, причинами которой являются новообразования, болезни системы кровообращения, органов пищеварения и внешние причины, о чем говорят данные 2018 г. Сельское население республики отличается более высокими коэффициентами смертности по большинству основных причин смерти, исключая инфекционные и паразитарные заболевания и новообразования (табл. 3).

Таблица 3. Коэффициенты смертности по причинам смерти, месту жительства и полу в 2018 г., на 100000 человек населения

Если сравнивать смертность по причинам между городом и селом внутри республики, то можно увидеть, что наибольшие отличия между городским и сельским населением наблюдается в превышении сельской смертности от внешних причин, болезней системы кровообращения и органов дыхания.

Уровень смертности во многом определяется характером самосохранительного поведения, отношением к своему здоровью6. К сожалению, не всегда в итогах опросов населения приводится срез город-село. Результаты республиканских социологических опросов показывают, что сельское население отличается от городского более пессимистичными оценками своего здоровья. Характерно, что оценили состояние своего здоровья как плохое и очень плохое 6,7% жителей села, 4% – Уфы и 6,6% других городов. При этом респонденты с «очень плохим» состоянием представлены только на селе. Среди горожан гораздо больше тех, кто назвал свое здоровье отличным (23%) и хорошим (71,2%) по сравнению с сельчанами (8,9 и 29,8% соответственно).

Селяне и горожане дают примерно одинаковые оценки того, насколько они подвержены хроническим заболеваниям, с небольшим доминированием отрицательных ответов у сельских жителей: не имеют хронических заболеваний 60% селян, 57% жителей Уфы и 58% других городов7. При этом селяне больше, чем горожане обеспокоены необходимостью улучшить состояние своего здоровья. Полученные нами данные показывают, что в 2015 г. у двух трети селян (63,2%), менее половины жителей Уфы (45,7%) и чуть больше жителей других городов (55,8%) «состояние здоровья» заняло вторую позицию после материальной обеспеченности среди сторон жизни, которые, по мнению респондентов, необходимо улучшить в первую очередь.

Актуальной проблемой для сельской местности является высокая преждевременная смертность, в том числе от запоздалого выявления хронических заболеваний, обусловленная низкой доступностью и качеством медицинских услуг на селе. Негативным фактором является и более слабые установки и ориентации сельского населения на сохранение и улучшение своего здоровья. Сельские жители реже, чем горожане предпринимают какие-либо реальные шаги в этом направлении. Например, посещают врачей или проходят обследование с профилактической целью 18,7% селян и 21,7% горожан; соблюдают диету, воздерживаются от вредных привычек около 18% селян и 25% горожан.

Таким образом, ситуация в области смертности, здоровья и самосохранительного поведения городского населения, с одной стороны, и сельского, с другой, имеет значительные отличия. В городе ниже уровень смертности, высокая доступность и качество медицинских услуг, более ответственное отношение населения к своему здоровью. В сельской местности складывается обратная картина, несмотря на то что сельское население больше обеспокоено необходимостью улучшить свое здоровье, чем городское.

Позитивным изменениям в сфере смертности и состояния здоровья населения, выравниванию поселенческих различий могут способствовать изменения как поведенческих факторов (формирование у населения ответственного отношения к своему здоровью и здоровью своих детей), так и факторов развития территорий (повышение уровня жизни населения, безопасность природной и социальной среды, повышение доступности и качества медицинских услуг).

Миграция и миграционное поведение.

Рассмотрим миграционные процессы в городах и селах Башкортостана в контексте внутрироссийской миграции – межрегиональной и внурирегиональной. Участие населения республики в межрегиональных миграционных процессах имеет общероссийские тенденции. Так же, как и в большинстве российских регионов наблюдается превышение миграционного оттока над притоком, что ведет к миграционной убыли населения. Особенностью межрегиональных миграционных процессов в Башкортостане является, во-первых, относительно невысокая по сравнению с большинством российских регионов интенсивность миграционной убыли населения. Республика входит в группу регионов с низкой миграционной убылью, в которой коэффициент убыли не превышает -25 на 10 тыс. человек (всего в эту группу входило по итогам 2015–2017 гг. 14 субъектов)8. Во-вторых, межрегиональная миграционная убыль в республике имеет тенденцию к снижению. Если в 2012 г. она составляла -11,7 тыс. человек или -29,0 на 10 тыс. человек, то в 2018 гг. – -7,3 тыс. человек или -19,3 на 10 тыс. человек (табл. 4).

И в городской, и в сельской местности наблюдается снижение показателей межрегиональной миграционной убыли (за исключением 2018 г. в сельской местности). В абсолютных значениях сальдо снизилось с 2012 по 2018 г. в городе с -6,5 тыс. до -4,4 тыс. человек; на селе – с -5,2 до -3,4 тыс. человек. Однако на селе, несмотря на относительно меньшие, чем в городе масштабы межрегиональной миграционной убыли, ее интенсивность значительно выше. Так, в 2012 г. и 2018 гг. она составила на селе -32,9 и -22,1; в городе – -26,4 и -17,6 и на 10 тыс. человек.

Значительное место в миграционных процессах республики играет временная трудовая миграция, численность участников которой, согласно данным обследования Росстата, составила в 2019 г. 160,7 тыс. человек или 8,9% занятого населения республики9. Башкортостан лидирует среди субъектов РФ (за исключением Московской и Ленинградской областей) по абсолютной численности временных трудовых мигрантов, выезжающих на заработки в другие регионы РФ. Из года в год растет уровень участия населения во временной трудовой миграции, в том числе вахтовой, особенно среди сельского населения. По нашим данным, значительную долю среди временных трудовых мигрантов составляют жители села: в 2019 г. они составили 65,5%.

Жители Башкортостана намного активнее участвуют во внутрирегиональной миграции, чем в межрегиональной. Миграционный оборот в пределах республики ежегодно составляет около 96 тыс. человек. Официальная статистика дает возможность проследить динамику сельско-городского миграционного обмена в пределах региона. По итогам 2018 г. убыль сельского населения и прирост городского в результате внутриреспубликанского обмена составила более 3,5 тыс. человек, интенсивность убыли на селе – -23,3, прироста в городе – 14,2 на 10 тыс. человек в год. В 2015, 2016 гг. обмен между городом и селом был почти равноценным, однако в 2017–2018 гг. убыль на селе вновь возросла (табл. 4).

Таблица 4. Коэффициент межрегионального и внутрирегионального прироста/убыли городского и сельского населения Республики Башкортостан, 2012–2018 гг., на 10 тыс. человек

Уровень потенциальной миграции городского и сельского населения характеризуется большей представленностью горожан и среди тех, кто не желает никуда уезжать (по итогам 2019 г. около 58% горожан и 51% селян ответили, что «скорее всего» никуда не уехали бы или не уедут «ни в коем случае»); и среди тех, кто уехал бы «не раздумывая» (13,7% горожан и 9% селян). В то же время конкретные миграционные планы имеет чуть больше селян (15,1%), чем горожан (13%). Во многом это обусловлено тем, что среди горожан значительнее представлены те, кто уже реализовал свои миграционные планы, переехав из сельской местности в город.

Таким образом, статистические данные показывают более высокую миграционную убыль села, чем города, в результате межрегионального и внутрирегиоального миграционного обмена. При этом интенсивность внутриреспубликанской убыли на селе несколько выше, чем межрегиональной. Согласно социологическим данным, сельское население намного активнее, чем городское участвует во временной трудовой миграции; несколько меньше ориентировано на то, чтобы жить в своих населенных пунктах, никуда не переезжая; имеет миграционные планы, уровень которых чуть выше, чем у горожан.

Заключение.

Общедоступные данные официальной статистики и результаты многолетних социологических исследований позволяют проанализировать тенденции демографических процессов, динамику естественного и миграционного движения городского и сельского населения в Республике Башкортостан. В общей демографической картине региона отчетливо проявляется значительная дифференциация городского и сельского населения, которая имеет тенденцию к росту и приближает региональную ситуацию к общероссийской.

Основной вклад в сохранение в республике относительно высокой рождаемости вносило село. Для сельской среды характерен традиционный тип демографического поведения – установки на многодетность, сохранение традиционных форм семейный отношений, более высокий уровень рождаемости. Снижение показателей рождаемости в сельской местности можно рассматривать как общий тренд, который характерен для всех этнических групп, в том числе и для башкирского населения. Вовлечение этносов в городскую среду способствует формированию установок на малодетную семью.

Если городское население естественную убыль восполняет благодаря постоянному миграционному притоку, то на селе она усиливается миграционными потерями, в результате как межрегионального, так и внутрирегионального обмена. Низкий уровень жизни, ограниченные условия для занятости в сельской местности, способствуют не только долгосрочной миграции сельского населения, но и значительным масштабам временной, в том числе и вахтовой, миграции сельских жителей. Республика Башкортостан на протяжении долгого времени остается своего рода донором, поставляющим трудовые ресурсы в нефтегазовые регионы Сибири.

Демографические процессы опосредованно влияют на многие стороны экономической и социальной жизни республики, в т.ч. и на сферу образования. К примеру, процессы оптимизации среднего школьного образования, которые проходили в Башкортостане, во многом были обусловлены тем, что в течение последних четырех-пяти десятилетий вдвое сократилась численность обучающихся в общеобразовательных школах республики (с конца 1960-х гг. примерно с 850 тыс. до 440 тыс.) [Гаязов, 2012]. Данная ситуация является следствием множества факторов, в первую очередь, демографических.

Наши исследования, которые подтвердили наличие значительной разницы в репродуктивном, самосохранительном и миграционном поведении и установках городских и сельских жителей региона, актуализируют необходимость последовательного и комплексного решения вопросов развития территорий, реализации эффективных мер социально-экономической политики в регионе, затрагивающей интересы жителей как в городах, так и в сельской местности.

Демографические показатели, которые обозначены в стратегических федеральных и региональных документах, в том числе по реализации Национального проекта «Демография», безусловно, требуют пересмотра политики в отношении территорий, имеющих разный уровень социального и экономического развития.

Библиография

- 1. Галеева Г.Ф. Состояние и тенденции демографического развития населения малого города и села (на материале республики Татарстан). Автореф. дис. … канд. соц. наук. Казань, 2005.

- 2. Галин Р.А. Демографическое развитие населения Республики Башкортостан в условиях рыночной экономики. Уфа: БАГСУ, 2016.

- 3. Гаязов А.С. Образование в республике: инвестиции в человека и будущее региона // Учитель Башкортостана. 2012. № 9. С. 3–9.

- 4. Ионцев В.А., Брага Е.А. Особенности демографических процессов сельского населения в регионе России // Вестник Московского университета. Серия 6. Экономика. 2011. № 5. С. 73–81.

- 5. История башкирского народа. В 7 т. Том VII /гл. ред. М.М. Кульшарипов. Уфа: Гилем, 2012.

- 6. Мартынов К.П. Демографическая ситуация в сельской местности Республики Мордовия и меры по ее улучшению // Вестник Мордовского университета. 2014. № 4. С. 137–145.

- 7. Мкртчян Н.В. Пристоличные территории России: динамика населения и миграционный баланс // Что мы знаем о современных российских пригородах? Сб. науч. статей / Отв ред. А.С. Бреславский. Улан-Удэ: БНЦ СО РАН, 2017. С. 26–36.

- 8. Пациорковский В.В. Сельско-городская Россия. М.: ИСЭПН РАН. 2010.

- 9. Республика Башкортостан: актуальные вопросы современного развития. В 2 т. Т.II. (социально-экономический и культурно-духовный аспекты) / Под общ. ред. М.А. Аюпова. Уфа: Полиграфдизайн, 2016. С. 168–209.

- 10. Республика Башкортостан. Демографический доклад. Вып. 2 / Отв. ред. Р.М. Валиахметов, Г.Ф. Хилажева, Н.К. Шамсутдинова. Уфа: Гилем, Башк.энцикл., 2016.

- 11. Рыбаковский Л.Л., Кожевникова Н.И. Депопуляция в России, ее этапы и их особенности // Народонаселение. 2018. Т. 21. № 2. С. 4–17. С.13. DOI: 10.26653/1561-7785-2018-21-2-01.

- 12. Суховеева А.В. Особенности демографического развития сельских территорий восточных районов РФ (на примере Еврейской автономной области) // Региональные проблемы преобразования экономики. 2018. № 9. С.155–160.

- 13. Хилажева Г.Ф., Леготин Э.В., Ягафарова Д.Г., Исянгулова Э.И. Социологический анализ социального самочувствия населения Республики Башкортостан // Вестник ВЭГУ. 2017. № 3 (89). С. 101–109.