- Код статьи

- S013216250010467-6-1

- DOI

- 10.31857/S013216250010467-6

- Тип публикации

- Статья

- Статус публикации

- Опубликовано

- Авторы

- Том/ Выпуск

- Том / Номер 4

- Страницы

- 61-73

- Аннотация

На основе сравнительного анализа публикаций отечественных социологов по проблематике труда рабочих 2000–2020 гг. выявлены преобладающие проблемно-предметные направления исследований. Обнаруженные в исследовательской повестке изменения дают основание актуализировать обращение к рабочему не как представителю класса, группы, а как к самостоятельной личности, его субъектности, человеческому капиталу и профессиональным компетенциям. На основании методологии социокультурных дуальных оппозиций предложена модель соотношения традиционного и инновационного в трудовой культуре рабочих. Выявлено, что ведущее значение имеют патерналистские и партнерские ориентации рабочих в трудовых взаимоотношениях с руководством. Патерналистские отношения сохранили свою силу и сознательно используются работниками и руководителями в достижении организационных и личных целей. Их отличительная, по сравнению с советским временем, особенность состоит в усилении односторонней зависимости рабочих от работодателя, их правовой незащищенности. Партнерские ориентации рабочих не получили развития и характерны не более чем для четверти из них.

- Ключевые слова

- трудовая культура, традиции и инновации, социокультурные дуальные оппозиции, проблематика исследований труда рабочих, патернализм и партнерство в трудовых отношениях, рабочие

- Дата публикации

- 04.05.2021

- Год выхода

- 2021

- Всего подписок

- 6

- Всего просмотров

- 189

Проблема и методология исследования.

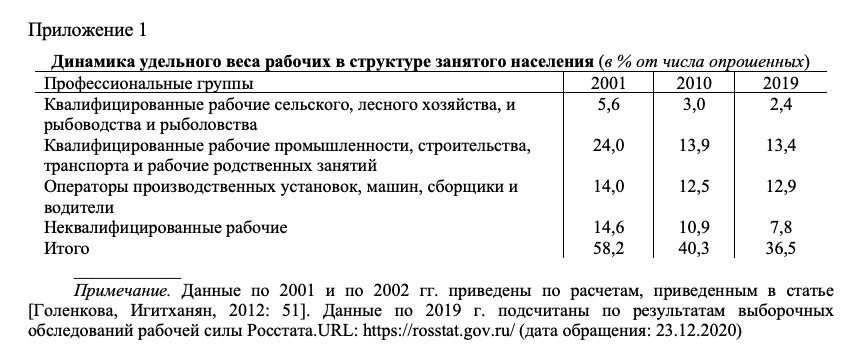

Несмотря на заметный всплеск интереса отечественных социологов к рабочему классу (см.: [Гаврилюк, 2019; Лыткина, Ярошенко, 2019; Абрамов, 2019]), трудно говорить об этом как о складывающейся тенденции. В целом, количество публикаций о рабочих, выполненных на основе социологических исследований, снижается. Если за первое десятилетие XXI в. в «СоцИсе» опубликовано 25 статей, в которых рабочие являлись основным объектом исследования, то за второе – только 10. Данная тенденция началась давно: отмечено, что за период с 1990 по 2005 г. в России появилось порядка 70 публикаций, представляющих разные научные школы, взгляды и подходы к теме современных рабочих, в то время как с 1960 по 1980 гг. одних монографий, посвященных рабочему классу, насчитывалось более 50 [Темницкий, 2006: 79]. Тому есть множество объяснений. Это, прежде всего, уменьшение удельного веса рабочих в структуре занятого населения – с 2001 по 2019 гг. их доля снизилась на 22% (см. приложение 1). Рабочие постепенно становятся частью других категорий наемных работников [Голенкова, Игатханян, 2012: 56], они «утратили лицо» гегемона классовой борьбы и солидарности [Трушков, 2002, Максимов, 2003, Беленький, 2008]. Рабочие профессии потеряли престиж среди молодежи [Макарова, 2007, Рывкина, Коленникова, 2007]; появилось много других привлекательных для исследователей профессиональных групп – «строителей» нового капитализма (предпринимателей, информационных работников), а также агрегированных категорий (средний класс, прекариат). Вместе с тем, на наш взгляд, обращение к рабочим как к самостоятельному объекту социологических исследований имеет фундаментальное значение, поскольку они по-прежнему составляют основу социальной структуры современного российского общества, и в настоящее время создаются предпосылки для повышения роли квалифицированных рабочих на фоне ориентации на технологический прорыв российской экономики.

Предметное поле исследований рабочей тематики неисчерпаемо. Помимо традиционных тем, появляются новые, связываемые с человеческим капиталом и финансовым поведением рабочих [Каравай, 2015, Тихонова, Каравай, 2017], имеющие посмодернисткое содержание [Ваньке, Тартаковская, 2016]. Несомненно, что возвращение интереса к рабочим, особенно, если он исходит от молодых исследователей, требует всяческой поддержки.

Среди множества предметных зон исследования, по-прежнему актуальны те, которые позволяют связывать прошлое с настоящим, – социальные традиции и культурные инновации. К их кругу можно отнести трудовую культуру, которую характеризуют привнесенные работниками в организацию ценности, привычки и нормы прошлой социализации, трудовой морали в обществе, а также социокультурные практики, сопровождающие процесс труда и взаимоотношений по его поводу в организации. Предполагается, что в современных условиях актуально рассматривать трудовую культуру не только с позиций выявления ее специфических национальных черт [Шкаратан, 2003:46, Карачаровский и др., 2014: 67], приближенности / удаленности по отношению к «Востоку» и «Западу» [Данилова, Тарарухина, 2003; Латова, 2017] или возможности повлиять на нее со стороны менеджмента организации [Пригожин, 2003, Грошев, 2015], но и с учетом складывающегося социально-политического и социокультурного контекста. Содержание и направленность изучения проявлений трудовой культуры косвенно задается обострением геополитических разногласий между Россией и Западом, между принципами и практиками советского и постсоветского управления, которые отражаются в образцах поведения и ценностных ориентациях работников на микроуровне повседневной трудовой жизни. Особенность нашего видения трудовой культуры в том, что оно обращено не к поиску ее незыблемых черт или факторов оперативного изменения в определенном направлении, а к анализу взаимодействия проявлений традиционного и инновационного в трудовых практиках и ценностных ориентациях работников.

Для определения традиций и инноваций предлагается использовать методологию социокультурных дуальных оппозиций. Их разработке применительно к рассмотрению социокультурных процессов в длительном временном пространстве, на макроуровне, для больших социальных групп большое внимание уделял А.С. Ахиезер [1997: 160–161]. Предполагается, что в условиях трансформирующегося общества, в динамичных и бифуркационных средах возможно выделение измеряемых дуальных оппозиций на микроуровне, например, в сфере труда.

В соответствии с таким подходом к трудовой культуре, при построении исследовательской модели взаимосвязей традиций и инноваций работник рассматривается как потенциальный субъект действия, самостоятельно определяющий ценностные приоритеты, выстраивающий стратегии трудового поведения, а не как объект управленческого воздействия, исполнительски реагирующий на указания руководства и рамочные условия трудовой деятельности. В таком случае построение социокультурной модели соотношения традиций и инноваций в трудовой культуре предполагает не только выделение их основных проявлений, но и предварительную постановку приоритетов с учетом того, насколько значимыми они остаются либо становятся для работника (см.: [Традиции…, 2008]).

С учетом сказанного, модель традиционного в трудовой культуре будут составлять социальные ценности и нормы, а также сложившиеся практики и устойчивые типы поведения, которые были характерны для крестьянских общин, работников трудовых артелей и предприятий дореволюционной и советской России и остаются значимыми для работников в настоящее время. К ним по праву можно отнести преобладание коллективного над индивидуальным в трудовых взаимоотношениях с коллегами и в практиках поведения, патерналистского типа взаимоотношений с руководством над партнерским, принципов социальной справедливости и уравнительности над конкуренцией, личностного доверия над безличностным (институциональным), неформальных договоренностей над формальным договором (контрактом), стабильности в занятости над мобильностью на рынке труда, ценности невысокой, но стабильной заработной платы над неограниченной по размеру, но без определенных гарантий, преданности своему предприятию (организации) над желанием сменить его при удобном случае.

К модели инновационного в трудовой культуре отнесены те социальные ценности и нормы, а также сложившиеся практики и устойчивые типы поведения, которые были незначимыми по степени распространенности и влияния на социальные процессы в прошлом, но стали заметными, состоялись как социокультурные феномены, стали значимыми на российских предприятиях за годы либеральных реформ. К ним можно отнести страх потери работы и связанные с ним требования к гарантиям занятости; свободу труда и связанную с ней ориентацию на предпринимательство, риск, трудовую мобильность, вторичную занятость, самозанятость; партнерство в отношениях с руководством и связанные с этим ценности контракта, равноправного сотрудничества, освобождение от неформальной зависимости в выполняемой работе и трудовых отношениях; индивидуализм в труде и связанные с ним ценности конкуренции и личной выгоды.

Именно рабочие, прежде всего производственной сферы экономики, оказались в эпицентре трансформаций отношений собственности и условий занятости, под влиянием которых, как предполагалось, традиционные (характерные для советского времени) трудовые ценности и практики должны были уйти в прошлое как неэффективные. Между тем, как показали данные исследований первого десятилетия реформ (1993–2002), даже на частных предприятиях с жесткими (тейлористскими) принципами организации труда оказались преобладающими ценности, характерные для рабочих советских предприятий (хорошие отношения с товарищами и непосредственными руководителями по работе, коллективные формы взаимопомощи и др.) [Темницкий, 2004а].

Какие изменения произошли в проблематике сферы труда рабочих за первые два десятилетия XXI в.? Можно ли обнаружить новые актуальные объекты исследований? Ушли ли в прошлое традиции патернализма в отношениях между рабочими и их руководителями, и какие предпосылки могут способствовать формированию партнерских ориентаций? Или более реальным может стать путь конфронтаций с руководством, ориентация на свои силы, личностный и профессиональный ресурс, выстраивание стратегий занятости вне связи с предприятием?

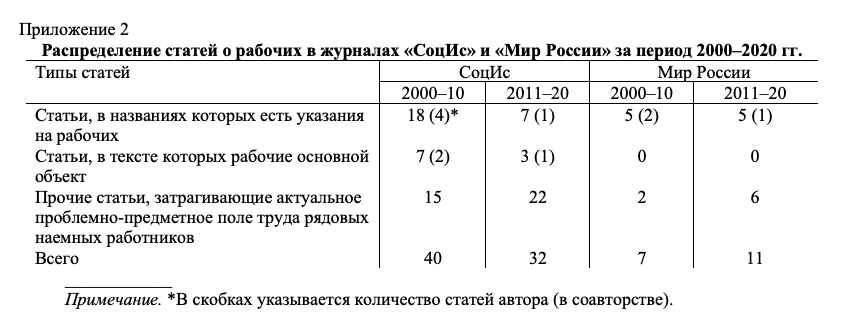

Эти вопросы рассмотрены на основе обращения к публикациям отечественных ученых (в том числе автора), подготовленных по результатам исследований за период 2000–2020 гг. и опубликованных в ведущих отечественных журналах. Их основу составили статьи в журналах «Социологические исследования» и «Мир России», в названиях которых фигурировали рабочие, либо по ключевым словам и тексту статьи имелся выход на проблемы трудовых отношений, ценностей и практик поведения рабочих и других категорий рядовых наемных работников1.

Изменения в проблемно-предметном поле исследований сферы труда рабочих.

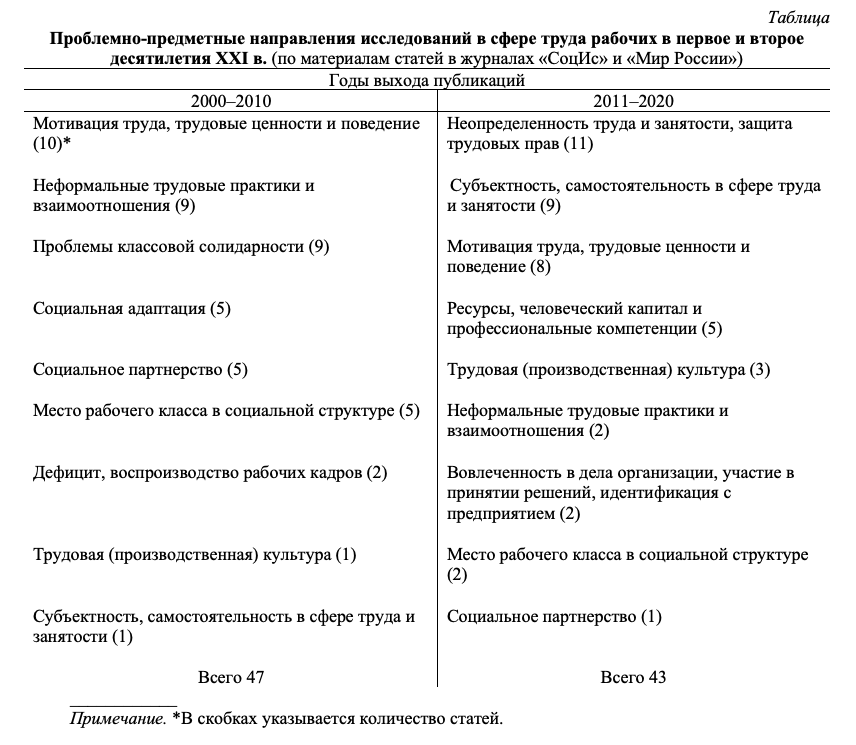

Основной задачей обращения к отобранным статьям стало выявление преобладающего проблемно-предметного направления анализа. На этой основе статьи были объединены в несколько групп (табл.). Выделенные направления, результаты сравнения по двум десятилетиям предположительно могут рассматриваться как основания для определения векторов развития исследований проблематики труда российских рабочих.

Таблица. Проблемно-предметные направления исследований в сфере труда рабочих в первое и второе десятилетия XXI в. (по материалам статей в журналах «СоцИс» и «Мир России»)

Сравнение выделенных направлений позволяет констатировать смену проблемно-предметного поля исследований. В первом десятилетии преобладал акцент на выявлении структурных компонент в положении и поведении рабочих (как трудовом, так и протестном). Исследователи раскрывали трудовые практики и сложившуюся структуру неформальных отношений на предприятиях (Н.Л. Захаров, В.Ю. Бочаров, Н.В. Авдошина, 2001; Т.И. Заславская, М. А. Шабанова, К. Клеман, 2002; П.М. Козырева, А.Л. Темницкий, 2008), выявляли причины низкого уровня классовой солидарности, протестной активности (В.В. Трушков, Б.И, 2002, Максимов, В.Х. Беленький, 2003; О.Л. Лейбович, Н.В. Шушкова, 2005; А.М. Кацва, 2008), определяли содержание сложившейся мотивации труда, стратегий трудового поведения, динамики трудовых ценностей (В.Д. Патрушев, Г.П. Бессокирная, 2002; Ю.С. Денисова, 2004; И.М. Попова, Г.П. Бессокирная, 2005; А.Л. Темницкий, 2005, 2007; С.Г. Климова, Р.Н. Абрамов, 2010), подводили итоги адаптации рабочих к рынку в 1990-е гг. (Г.П. Бессокирная, А.Л. Темницкий, 2000; П.М. Козырева, 2005; Г.П. Бессокирная, 2008), раскрывали состояние и специфику социального партнерства (В.А. Борисов, 2001; В.Т. Кривошеев, 2004; И.Б. Олимпиева, 2010), определяли место рабочего класса в социальной структуре (Х. Мелин, 2000; А.Л. Темницкий, 2006; Б.И. Максимов, 2008), актуализировали проблему дефицита и воспроизводства рабочих кадров (Р.Л. Рывкина, О.А. Коленникова, М.Н. Макарова, 2007).

Второе десятилетие характеризуют выход из ситуации мирового экономического кризиса 2008–2009 гг. и вступление в новый кризис, обусловленный санкциями после присоединения Крыма, обострением геополитической ситуации в мире. Происходит смещение акцентов: в исследованиях стал заметным переход от уровня отдельных предприятий к уровням отраслей и отдельных сфер, рынка труда и проблем занятости. Все реже рабочие выделяются в качестве самостоятельной группы, и все чаще рассматриваются как наемные работники или составная часть прекариата. Проблемы классовой солидарности, по сути, ушли из исследовательской повестки. На первое место вышли проблемы неопределенности труда и занятости и связанные с ними – защиты трудовых прав (И.М. Козина, 2013; Н.Е. Тихонова, 2015; И.М. Козина, И.К. Зангиева, 2016; Р.И. Анисимов, 2017; П.В. Бизюков, 2019; Ж.Т.Тощенко, И.Р. Ахмадуллин, 2020). Второе важное направление, не получившее развития в первом десятилетии, образовали публикации, в центре внимания которых оказались проблемы субъектности работника и его самостоятельности в работе (А.Л. Темницкий, 2011, 2013, 2019; И.А. Климов, 2013, Г.П. Бессокирная; В.Ю. Комбаров, 2015; Е.С. Балабанова, А.Г. Эффендиев, 2015; Д.О. Стребков, А.В. Шевчук, 2017). Близко по содержанию направление, в котором делается акцент на ресурсы работника, его человеческий капитал и профессиональные компетенции (Н.Е. Тихонова, А.В. Каравай, 2017; Г.Ф. Шафранов-Куцев, Г.З. Ефимова, 2018; Ю.В. Андреева, Е.Л. Лукьянова, 2020). Замеченный сдвиг в исследовательской повестке обнаруживает, что важным в ней становится обращение к рабочему не как представителю класса, группы, а как к самостоятельной личности. В то же время классическое направление социологии труда, исследующее мотивацию труда, трудовые ценности и поведение, остается стабильно значимым и относительно нейтральным по отношению к выделенным дуальным оппозициям.

Трудовая культура как отдельное направление исследования не получила заметного отражения в публикациях, но с учетом заявленного подхода к ее пониманию и измерению исследования ее аспектов могут быть найдены в большинстве выделенных направлений. Остановимся на проблематике дуальной оппозиции патерналистских и партнерских ориентаций рабочих, которая по косвенным признакам находит отражение в модальных направлениях первого и второго десятилетий относительно трудовых практик, отношений занятости и проявлений субъектности работника.

Патерналистский и партнерский типы взаимоотношений с руководством.

Ключевым моментом в определении сути патерналистских отношений в труде является зависимость работников от руководителей, которая рассматривается не как бремя, а как ценность, обладание которой позволяет одним (подчиненным) быть свободным от необходимости принимать самостоятельные решения в проблемных ситуациях, а другим (управляющим) осуществлять управленческое воздействие, минуя формальные предписания и правовые нормы. Отношения патернализма характеризуются взаимной выгодностью для обеих сторон замены формальных, основанных на контракте и правовых нормах взаимодействий на неформальные, личные и контактные [Темницкий, 2004б: 28].

Партнерство как тип взаимоотношений между рабочими и управляющими во многом противостоит патернализму, поскольку характеризуется значимостью для обеих сторон отношений в большей степени формальных, чем неформальных, основанных на контракте, чем на контактах. Партнерские отношения предполагают совместную деятельность руководителей и подчиненных, базируются на выполнении заранее оговоренных обязательств, самостоятельности рабочих в их выполнении, конкурентоспособности взаимных предложений, невмешательстве руководства в выполнение профессиональных обязанностей и жизнь рабочих [Темницкий, 2004б: 28].

Обратимся к статьям, в которых признаки указанной дуальной оппозиции выступают наиболее явно, при этом авторы, как правило, не используют приведенную нами терминологию.

В работе, анализирующей воровство и льготы в структуре трудового поведения, сделан вывод о том, что «не зарплата, а льготы, выстроенные определенным образом, влияют на положительное отношение работника к своему предприятию» [Захаров, 2001], что, на наш взгляд, может быть косвенным признанием сохраняющейся силы патерналистских отношений. Под «определенным образом выстроенными льготами» автор понимает практики воровства на предприятии, которое рассматривается как «утверждение морального права» брать от своего предприятия «по справедливости». Такие отношения взаимовыгодны: возможность в определенных случаях отступить от правил и пойти навстречу работнику укрепляет авторитет лидера, который строится не на методичном соблюдении норм, а на «послаблении» членам коллектива. По мнению Н.Л. Захарова, такого рода «льготы» или «привилегии» составляют традиционный механизм мотивации.

Взаимная выгодность практик неправовых отношений фиксируется в исследовании Т.И. Заславской и М.А. Шабановой [Заславская, Шабанова, 2002]. Предпосылки для патерналистских отношений складываются в трудовой договоренности между работодателем и работником в момент приема на работу, которая заведомо носит неправовой характер и в то же время имеет определенные выгоды для работника. Это связано с тем, что «неправовые ниши» нередко помогают работникам выживать, такого рода отношения становятся для них более значимыми. Несомненно, перед нами признаки вынужденного адаптационного патернализма в силу слабости позиций работника, отсутствия действенных институтов правовой защиты.

На многочисленные признаки патерналистской зависимости указывает данные исследования, посвященного неформальным практикам российских рабочих [Клеман, 2002]. В случае нарушения трудовых прав они в большинстве случаев предпочитают личное обращение к непосредственному начальнику открытому конфликту или юридической процедуре. Зачастую происходит обмен: руководитель закрывает глаза на «свободный» режим работы, а рабочий соглашается на бесплатную сверхурочную работу или личные услуги. Такие практики патерналистских отношений способствуют приспособлению рабочих к нестабильным условиям.

Итак, в выстраивании и поддержке патерналистских отношений участвуют две стороны, в широком понимании: управляющие и подчиненные. Патернализм – это, когда «директора закрывают глаза на подработки подчиненных, чтобы сохранить численность трудовых коллективов и тем самым сохранить предприятия, даже при условии, что работники используют его материальную базу в своих интересах». «Для сегодняшней ситуации это – нормально», так считают 40–50% опрошенных директоров [Рывкина, Коленникова, 2007].

В большинстве статей, затрагивающих обозначенные нами проявления патерналистских отношений, указывается как раз на их первую сторону: неправовую зависимость рабочих от руководства, на укрепление неограничиваемой правовыми нормами и противодействием со стороны профсоюзов позиций начальства.

Рассматриваются неравноправное положение и почти полная зависимость работника от работодателя, правовая незащищенность наемного персонала и отсутствие легитимных организаций, реально отстаивающих его интересы [Бочаров, 2001]. Нарушение прав работающих и трудового законодательства на малых предприятиях стало скорее правилом, чем исключением, и работники, со слов работодателей сами соглашаются с предлагаемыми условиями и никто не сопротивляется [Авдошина, 2001].

Публикации второго десятилетия XXI в. не раскрывают проявлений слома сложившихся традиций в трудовых взаимоотношениях. По-прежнему подчеркивается «покорность» как модальная черта «политического сознания» работников российских бизнес-организаций, а также то, что их «терпимость к нарушениям нравственных и правовых норм со стороны руководителя – просто атрибут их неформально-сетевых преимуществ, условие "спокойного существования" в данной фирме» [Эффендиев, Балабанова, 2012: 49].

Оценки наиболее важных последствия кризиса 2014–2015 гг. сводятся к обнаружению тренда смещения “баланса сил” во взаимоотношениях работников и работодателей в пользу работодателей [Тихонова, 2015: 22]. Отмечается, что на региональном уровне работники и работодатели солидарны в готовности нарушать трудовое законодательство и утаивать доходы от налоговых органов и фондов [Воловская и др., 2016]. Выгодные для обеих сторон (работников и работодателей) неформальные практики становятся привычными настолько, что вновь пришедший работник знакомится с ними сразу при приёме на работу вместе со своими обязанностями [Козина, Зангиева, 2016: 26]. Господство в теневой экономике различных форм «сговора» между работником и «хозяином» или его представителем характеризуется сегодня тем, что работники при этом не имеют никаких правовых гарантий своего труда, а работодатель почти ничем не ограничен в своем неправовом произволе [Тощенко, 2000: 91].

Вторая сторона заявленной дуальной оппозиции: ориентация рабочих на партнерские отношения с руководством как таковая либо не выявляется, либо может быть обнаружена по косвенным признакам, сопровождаемыми другой терминологией. Означает ли это ее надуманность, искусственный характер, не имеющий ничего общего с реалиями в российской действительности?

В статье К.Н. Калашникова и В.В. Шарова о трудовых отношениях в России термин «партнерство» заявлен в названии, но львиная доля содержания пропитана фактами произвольного со стороны нанимателей нарушения прав работников, даже утвержденных коллективным трудовым договором. В статье показано, что прописанные отношения «социального партнерства» оказались «филькиной грамотой» [Калашников, Шаров, 2017]. Более выверено, на наш взгляд, подходят те авторы, которые делают акцент не на коллективных, а на индивидуальных формах выявления партнерского участия работника в делах организации. Такой подход позволяет эмпирически валидным способом выявить реальный (а не формальный) процесс вовлечения работников в управление фирмой, ответить на вопрос: являются ли они партнерами или выполняют роль «винтиков», с мнением которых можно не считаться [Балабанова, Эффендиев, 2015].

Итак, работник-партнер остается скорее идеальной моделью, чем реальным типом. Доля таких работников, названных «уверенными рыночниками» – инициативных, предприимчивых, инновационно ориентированных и ответственных, – стабильно составляла около 10% [Козырева, 2005].

При выявлении количественного соотношения патерналистских и партнерских ориентаций рабочих был сделан предварительный вывод об их сбалансированности: утверждалось, что рабочий успешного промышленного предприятия не является ни ярко выраженным «патерналистом», ни «партнером» [Темницкий, 2004б: 34]. Но более детальный анализ показал, что к категории рабочих, готовых следовать принципам делового партнерства, следует отнести 25%. Их отличает более высокий размер заработной платы при более низком уровне удовлетворенности отношениями с руководством, организацией и содержанием труда. Это рабочие с более высоким ресурсным потенциалом, их партнерские ориентации не находят адекватного воплощения на предприятии, поэтому они в большей мере ориентированы на вторичную занятость и готовы покинуть предприятие [Темницкий, 2011: 47].

Именно невозможность легального (правового) партнерства на предприятиях, неготовность руководителей к равноправному взаимовыгодному сотрудничеству с рабочими могут создавать предпосылки для конфронтационных форм его проявлений, либо способствуют формированию новой (индивидуальной) субъектности работников, ее реализации вне предприятия на условиях самозанятости.

Исследования выявляют «латентно-конфронтационные» (по сути, контрпартнерские) взгляды рабочих: в отличие от представителей других профессиональных групп, они чаще считают, что «у начальства свой интерес, а работники – просто ресурс для достижения их целей» [Виноградова, Козина, 2011]. Для российского рабочего всегда важным было чувство собственного достоинства. Так, требование вежливого обращения и уважения личности, наряду с повышением зарплаты и восьмичасовым рабочим днем, было одним из основных в конфликтах с администрацией в начале XX в. [Коробков, 2003: 102]. Сегодня главной проблемой взаимоотношений работодателей и работников в России являются учащающиеся случаи несоблюдения трудовых прав [Тихонова, Каравай, 2017: 88]. А вот защита последних очень редко соотносится у рабочих с «представлениями о возможных коллективных действиях с товарищами по классу», установки на конфронтацию с работодателями положительно коррелируют с готовностью пойти на диалог с ними [Климов, 2013: 105]. Более высокий уровень радикализации позиций работников, распространенности протестных акций замечен в отраслях, где превалирует неформальная занятость, нет профсоюзов, работодатель без особого страха нарушает права работников [Бизюков, 2019: 95].

На наш взгляд, в настоящее время намного больше предпосылок для формирования индивидуальной субъектности работников в противоположность коллективной (классовой). Это может рассматриваться в качестве одной из предпосылок укрепления партнерских ориентаций. Результаты исследования показали, что индивидуальная субъектность работника – не теоретический конструкт, а феномен, замеченный в результате обобщения ряда эмпирических фактов, она формируется преимущественно вынужденно. Проявления такой субъектности начинаются с требований уважительного отношения к личности рабочего, эмпирически фиксируются в росте значимости и степени самостоятельности в работе, профессиональной компетентности, уверенности в занятости и мобильности на рынке труда [Темницкий, 2020]. Ее формирование особенно актуально для молодых рабочих, рассматривающих частую смену работы, освоение нескольких профессий, переход к самозанятости как проявления свободы труда [Андреева, Лукьянова, 2018: 57]. Для них значимой ценностью становится возможность управлять своей занятостью, а не быть хорошо устроенными [Андреева, Лукьянова, 2020: 112].

Заключение.

Заявленная в данной работе методология социокультурных дуальных оппозиций адекватна условиям обострения конфликтных взаимодействий между трудовыми практиками и ценностями прошлого и настоящего. Мы придерживаемся позиции, что трудовая Россия сейчас переживает такой период. Обзор исследований не обнаружил убедительных доказательств выдвинутых положений. Тем не менее, сравнительный анализ их направлений на основе 90 статей по двум десятилетиям XXI в. выявил заметный сдвиг в исследовательской повестке, связанный с фокусированием внимания на личности рабочего как субъекта трудовой деятельности и стратегий занятости, а не только как представителя большой социальной группы (класса), объекта социальной политики со стороны государства.

Эволюция традиции патернализма в России не завершилась. Если в советское время он был данностью для всех, то в современных условиях стал малодоступным благом. Благосклонность и попечительство руководства приходится заслуживать, поскольку управляющие оказались практически не зависимы от поведения рабочих. Принцип «не нравится – уходи» стал преобладающим по отношению к работникам. В этих условиях рабочим остается либо «играть» по заданным правилам неправовых отношений, либо пытаться противостоять на основе коллективной солидарности, либо наращивать личностный профессиональный ресурс, формировать «индивидуальную субъектность». Первое преобладает; второе менее реалистично, чем третье.

Приложение 1. Динамика удельного веса рабочих в структуре занятого населения (в % от числа опрошенных)

Приложение 2. Распределение статей о рабочих в журналах «СоцИс» и «Мир России» за период 2000–2020 гг.

Библиография

- 1. Абрамов Р.Н. Рабочие в современных социологических исследованиях: российский контекст // Вестник Удмуртского университета. Социология. Политология. Международные отношения. 2019. Вып. 3. С. 283–291.

- 2. Авдошина Н.В. Малый промышленный бизнес в Самарской области // Социологические исследования. 2001. № 7. С. 57–63.

- 3. Андреева Е.В., Лукьянова Е.Л. Рабочий класс в России: поиск новых векторов дифференциации // Социологические исследования. 2018. №10. С. 54–65. DOI: 10.31857/S013216250002158-6

- 4. Андреева Ю.В., Лукьянова Е.Л. Контексты формирования профессиональных компетенций у рабочей молодежи: завод, вахта, «гараж» // Социологические исследования. 2020. № 4. С.105–116. DOI: 10.31857/S013216250009111-5

- 5. Анисимов Р.И. Труд в эпоху неопределенности // Социологические исследования. 2017. №11. С. 44–52. DOI: 10.7868/S013216251711006X

- 6. Ахиезер А.С. Россия: критика исторического опыта. Т.1. От прошлого к будущему. Новосибирск: Сибирский хронограф, 1997.

- 7. Балабанова Е.С., Эффендиев А.Г. «Голос» работника в российских бизнес-организациях: концептуализация и результаты эмпирического анализа // Мир России. 2015. №3. С.61–87.

- 8. Беленький В.Х. К вопросу об идеологии рабочего класса // Социологические исследования. 2008. №12. С.72–79.

- 9. Бизюков П.В. Трудовые протесты в России: территориальная и отраслевая локализация в 2008–2016 гг. // Мир России 2019. №1. С.75–100. DOI: 10.17323/1811-038X-2019-28-1-75-100

- 10. Бочаров В.Ю. Институализация договорных трудовых отношений на предприятиях // Социологические исследования. 2001. № 7. C. 63–68.

- 11. Ваньке А.В., Тартаковская И.Н. Трансформации маскулинности российских рабочих в контексте социальной мобильности // Мир России 2016. №4. С. 136–153.

- 12. Виноградова Е.В., Козина И.М. Отношения сотрудничества и конфликта в представлениях российских работников // Социологические исследования. 2011. №9. С. 30–41.

- 13. Воловская Н.М, Плюснина Л.К, Русина А.В., Черникова Е.В. Динамика теневой оплаты // Социологические исследования. 2016. №7. С.30–40.

- 14. Гаврилюк Т.В. (ред). Молодежь нового рабочего класса современной России. М.: ФЛИНТА. 2019.

- 15. Голенкова З.Т., Игитханян Е.Д. Статусные характеристики рабочих России // Социологические исследования. 2012. № 12. С. 50–56.

- 16. Грошев И.В. Менеджмент организационной культуры. М.: МПСУ, 2015.

- 17. Данилова Е., Тарарухина М. Российская производственная культура в параметрах Г. Хофштеда // Мониторинг общественного мнения: экономические и социальные перемены. 2010. № 3. С. 53–64.

- 18. Заславская Т.И., Шабанова М.А. Неправовые трудовые практики и социальные трансформации в России // Социологические исследования. 2002. № 6. С. 2–32.

- 19. Захаров Н.Л. Воровство и льготы в структуре трудового поведения // Социологические исследования. 2001. № 6. С. 67–71.

- 20. Калашников К.Н., Шаров В.В. Трудовые отношения в России: между партнерством и конфронтацией // Социологические исследования. 2017. № 4. С. 73–81.

- 21. Каравай А.В. Российские рабочие: финансовое поведение и установки // Мониторинг общественного мнения. 2015. № 2. C. 83–95.

- 22. Карачаровский В.В., Шкаратан О.И., Ястребов Г.А. Культура и модернизация в зеркале взаимодействия российских и иностранных профессионалов в мультинациональных трудовых коллективах в России // Социологические исследования 2014. №8. С. 67–77.

- 23. Клеман К. Неформальные практики российских рабочих // Социологические исследования. 2003. № 5 С. 62–72.

- 24. Климов И.А. Российские рабочие в кризисе: потенциал субъектности и социального партнерства // Мир России. 2013. №3. С. 83–106.

- 25. Козина И.М., Зангиева И.К. Защищенность труда и удовлетворенность работой в малом бизнесе // Социологические исследования. 2016. № 7. С.19–29.

- 26. Козырева П.М. Некоторые тенденции адаптационных процессов в сфере труда // Социологические исследования. 2005. № 9.С.37–48.

- 27. Коробков Ю.Д. Социокультурный облик рабочих горнозаводского Урала (вторая половина XIX – начало XX века). М.: Слово. 2003.

- 28. Латова Н.В. Производственная культура рабочих современной России как элемент их человеческого капитала (этнометрический анализ на основе концепции Г. Хофстеда) // Мир России. 2017. №3. С. 36–63.

- 29. Лыткина Т.С., Ярошенко С.С. Возможна ли социология для трудящихся классов сегодня? // Мир России. 2019. № 1. С. 101–123. DOI: 10.17323/1811-038X-2019-28-1-101-123

- 30. Макарова М.Н. Стратегии производства рабочих как отражение их трудовых и образовательных ориентаций // Социологические исследования. 2007. № 8.С.58–65.

- 31. Максимов Б.И. Рабочий класс, социология и статистика // Социологические исследования. 2003. № 1. С. 37–46.

- 32. Пригожин А.И. Организационная культура и ее преобразование // Общественные науки и современность. 2003. №5. С. 12–22.

- 33. Рывкина Р.В., Коленникова О.А. Кадровый кризис на промышленных предприятиях России // Социологические исследования. 2007. № 8. С. 52–57.

- 34. Темницкий А.Л. Ориентации рабочих на патерналистские и партнерские отношения с руководством // Социологические исследования. 2004б.№ 6.С.26–38.

- 35. Темницкий А.Л. Пути становления эффективного работника-партнера // Journal of Institutional studies. 2011. №11. C. 28–49.

- 36. Темницкий А.Л. Рабочие реформируемой России как объект социологических исследований // Мир России. 2006. №2. С. 79–107.

- 37. Темницкий А.Л. Традиции и инновации в трудовой культуре рабочих частных предприятий постсоветской России // Мониторинг общественного мнения. 2004а. №2. С. 35–48.

- 38. Темницкий А.Л. Формирование индивидуальной субъектности в сфере труда у молодых работников современной России // Мониторинг общественного мнения: экономические и социальные перемены. 2020. № 3. С. 182–200.

- 39. Тихонова Н.Е. Явные и неявные последствия экономических кризисов для россиян // Социологические исследования. 2015. № 12. С.16–27.

- 40. Тихонова Н.Е., Каравай А.В. Человеческий капитал российских рабочих: общее состояние и специфические особенности // Мир России. 2017. №3. С. 6–35.

- 41. Тощенко Ж.Т. Общие и специфические критерии прекарной занятости (опыт эмпирического анализа) // Социологические исследования. 2020. № 9. С.90–102. DOI: 10.31857/S013216250009905-8

- 42. Традиции и инновации в современной России. Социологический анализ динамики и взаимодействия. Под. ред. А.Б. Гофмана. М.: РОССПЭН, 2008.

- 43. Трушков В.В. Современный рабочий класс России в зеркале статистики // Социологические исследования. 2002. № 2. С. 45–51.

- 44. Шкаратан О.И. Русская культура труда и управления // Общественные науки и современность. 2003. № 1. С. 30–54.

- 45. Эффендиев А.Г., Балабанова Г.С. "Человеческое измерение" российского бизнеса: к демократически-гуманистическому типу социальной организации фирмы // Социологические исследования. 2012. №7. С. 43–54.