- PII

- S013216250012707-0-1

- DOI

- 10.31857/S013216250012707-0

- Publication type

- Article

- Status

- Published

- Authors

- Volume/ Edition

- Volume / Issue 3

- Pages

- 131-136

- Abstract

The article examines the concept of «active citizenship», which is rarely used in Russia to describe civil and political reality. The theoretical part reveals the main semantic contexts of the concept, its structure. Active citizenship is presented in three dimensions: as civic participation, as civic engagement, as value orientations towards active citizenship. In the practical part, the author describes the representation of active citizenship among the youth of a large Russian city. The material for empirical analysis is the data of a questionnaire survey of youth in Tyumen. Along with the frequency description, the method of cluster analysis is used, which made it possible to distinguish five homogeneous groups: «passive», «digital reserve», «offline reserve», «social asset» and «digital asset». These clusters differ in terms of experience of civic participation, civic engagement, and orientation toward active citizenship as a value.

- Keywords

- active citizenship, civic engagement, civic participation, civic-political orientations

- Date of publication

- 26.03.2021

- Year of publication

- 2021

- Number of purchasers

- 6

- Views

- 165

Концепт «активное гражданство» редко применяется для описания социально-политических реалий российского общества [Ключарев, Трофимова, 2016], хотя в зарубежной литературе он часто фигурирует как идеал-типическая (нормативная) и эмпирическая (описательная) конструкция. Как отмечают Б. Хоскинс и М. Маскерини, данное понятие используется в рамках европейской политики для обозначения конкретных поощряемых форм участия, способствующих развитию демократии, сокращению разрыва между гражданами и руководящими институтами, укреплению социальной сплоченности. Оно подчеркивает сдвиг в сторону изучения индивидуальных действий: добавляя слово «активное», оно акцентирует внимание на вовлеченности граждан [Hoskins, Mascherini, 2009: 461].

Активное гражданство тесно связано c демократией участия, противопоставляемой электоральной демократии, построенной на минимальной вовлеченности и лишь формальном доступе к принятию решений. Положение, когда социально-политическую повестку формируют институциональные акторы, имеющие эксклюзивный статус (органы власти, партии и др.), а репертуар горизонтального участия ограничен выборами и членством в ассоциациях, определяют при этом как «слабую демократию». Напротив, введенное Б. Барбером понятие «сильная демократия» [Barber, 1984] акцентирует внимание на политике участия, которая есть прямое массовое перманентное влияние граждан на принятие общественно-значимых решений.

Таким образом, активное гражданство в современном научном дискурсе представляется как динамичное, просоциальное, генерирующее (инициирующее), влияющее. Оно рассматривается в качестве одного из режимов воспроизводства гражданственности, когда гражданство воплощается в ценностных установках и поведенческих моделях, задающих параметры функционирования акторов в гражданско-политическом пространстве общества. Активное гражданство проявляется в трех разных ипостасях – на уровне гражданского участия (деятельностный аспект); в форме гражданской вовлеченности (когнитивно-коммуникативный аспект) и установок, ценностных ориентаций (ценностная составляющая).

Для анализа эмпирических проявлений этих трех ипостасей активного гражданства автор использовал данные опроса молодых людей 16–30 лет, проживающих в г. Тюмени. Опрос проводился методом анкетирования (N = 1364) в ноябре – декабре 2019 г., выборка репрезентативна по возрасту и полу (ошибка выборки не превышает 5%), формировалась посредством стихийного отбора респондентов. Цель исследования – описать параметры воспроизводства активного гражданства среди молодежи крупного российского города, выделив группы, различающиеся по опыту гражданского участия, степени гражданской вовлеченности и ценностным ориентациям на активную гражданственность.

Анализ эмпирических данных показал, что элементы активного гражданства выстраиваются подобно пирамиде: на каждом более высоком уровне доля приверженных ему падает. Наибольшую важность имеют для молодежи общегражданские ценности и базовые параметры «я-гражданин концепции».

В частности, развитие России значимо для 86% опрошенных. Высока и оценка собственной гражданской компетентности: 75% считают, что могут аргументировать свое мнение при обсуждении общесоциальных и политических проблем. Столько же отметили высокую ценность обладания статусом гражданина («быть гражданином очень важно для меня»). Чуть меньше (73%) указали, что им важно вносить личный вклад в благополучие страны.

В представлениях об идеальных качествах гражданина участие несколько уступает гражданским обязательствам и лояльности. Максимальная доля считающих его важным – не более 60%, тогда как важность обязанностей отмечают более 70%. В частности, 72% уверены, что «настоящий гражданин» должен способствовать поддержанию стабильности в обществе. Участие же в управлении государством считают необходимым для гражданина 60%. На уровне ценностных установок самих респондентов это ещё менее значимо: участие в выборах важно для 54%, в общественной жизни – 53%. Политическую активность признают ключевой характеристикой «настоящего гражданина» 56%, но при этом 70% не считают участие в политике важным для себя.

Практически две трети молодежи (65%) следят за политическими событиями в стране. Однако они редко становятся предметом обсуждения в повседневной жизни, что признали более половины респондентов. Чаще всего дискуссии на политические темы происходят в кругу друзей и знакомых (38%), реже в общении с членами семьи и родственниками (33%), с коллегами, (одногруппниками, одноклассниками) (28%). Всего 18% отметили, что часто обсуждают политические события, проблемы в сети Интернет и социальных сетях, иногда – 36%, никогда – 45%. При этом 54% подписывали петиции, 41% выражали свое мнение относительно видео и/или публикации с политическим содержанием посредством нажатия специальных виртуальных кнопок («в один клик»). Хотя подобные действия фигурировали в опросе как формы прямого гражданского участия, эти практики находятся в некотором промежуточном положении. Они показывают определенную (пусть даже не сильную) включенность в коммуникативное публичное пространство, являясь наиболее массовыми и влиятельными формами цифрового участия, поскольку помогают продвигать соответствующий контент и способствовать решению различных общественных проблем.

Интересно, что опыт прямого активного участия и ассоциированного гражданского действия сопоставимы по масштабам. Каждому пятому опрошенному приходилось размещать комментарий или изображение в сети Интернет относительно общественной или политической проблемы. Столько же участвовали в реализации какого-либо социального проекта и деятельности волонтерской организации. Чуть меньше респондентов публиковали пост относительно социальной или политической проблемы (17%), принимали участие в публичном мероприятии, организованном органами власти либо аффилированными с ними общественными организациями (17%), в деятельности совещательного органа по месту учебы или работы (15%), молодежной организации (13%), контактировали с политиками и чиновниками напрямую (13%). Имеют опыт участия в протестах 6%, а в деятельности политических партий – 4%.

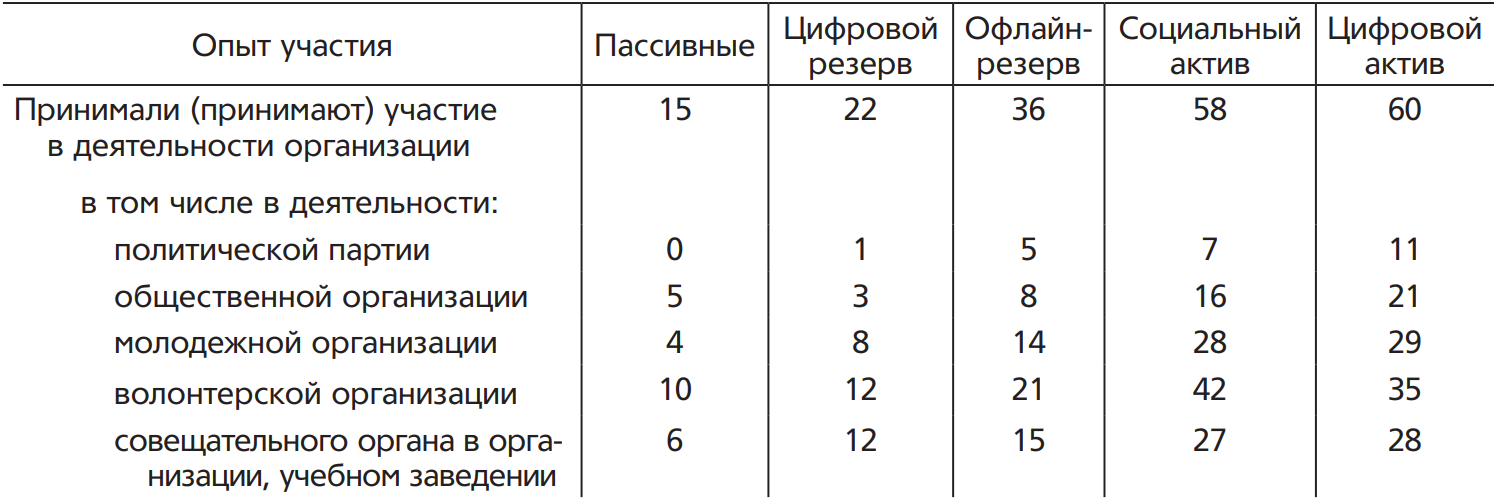

С помощью кластерного анализа выделено пять групп, отличающихся между собой по параметрам активного гражданства. Первичным критерием для дифференциации выступил опыт гражданского участия (табл. 1).

Таблица 1

Наличие опыта ассоциативного участия (% в каждом кластере)

Пассивные (19%) не имеют опыта прямого участия в политике и реализации социальных проектов, никогда не состояли в политических партиях. Лишь 15% из них участвовали в деятельности гражданских ассоциаций. Ценностные и информационно-коммуникативные признаки активного гражданства в этой группе также находятся на минимальном уровне.

Цифровой резерв (33%) характеризуется ограниченным опытом прямого участия, концентрирующимся на пассивных онлайн-формах – подписании петиций и оценке (посредством «кликов», «лайков») контента с политическим содержанием. Опыт ассоциативного участия имеют 22%. В этом кластере наблюдается низкий уровень гражданской вовлеченности, но средние показатели одобрения ценностей активного гражданства.

Представители офлайн-резерва (25%) обладают незначительным, не акцентированным опытом прямого гражданского участия, но при этом вовлеченность в организованную гражданскую деятельность у них средняя. Более половины (51%) отметили пассивные формы цифрового участия. Данная группа отличается от «цифрового резерва» большим опытом активного действия не только в Интернет, но и в реальном публичном пространстве: 18% были задействованы в реализации социальных проектов, 17% публиковали пост относительно социально-политической проблемы и 15% принимали участие в публичном мероприятии, организованном органами власти либо связанными с ними организациями. Более трети (36%) входящих в данный кластер состояли в общественных и политических организациях.

Социальный актив (10%) – самая малочисленная группа – включает респондентов, опыт которых преимущественно связан с конвенциональными формами участия. Их ещё называют общественниками, поскольку у них превалирует опыт общественной деятельности над политическим. Все, кто вошел в данный кластер, имели опыт реализации социальных проектов. Более половины (53%) выступали участниками публичных мероприятий, организованных органами власти, тогда как участниками протестных акций – всего 5%. Большинству (58%) приходилось участвовать в деятельности общественных объединений, движений. Доминирует опыт волонтерства, наличие которого отметили 42% (в других кластерах от 10 до 34%). В этой группе среднеарифметическое количество прямых форм, составляющих гражданской опыт, равняется 3,6 (медиана и мода – 4). При этом прямое участие ограничено пассивными формами – 88% подписывали петиции, 44% ставили «лайки» политическому контенту.

Цифровой актив (13%) несколько превышает по численности социальный актив. Вошедшие в него респонденты имеют разноплановый опыт как прямого (в среднем по группе отмечено 5,7 позиций; медиана – 5; мода – 4), так и ассоциированного участия (60%). Ключевой чертой этого кластера является доминирование в опыте онлайн-инструментов гражданского действия – преимущественно активных. Все входящие в него размещали комментарии или изображения в сети Интернет относительно значимой социальной и/или политической проблемы, а 72% публиковали посты. Вместе с тем, как и у цифрового резерва, у них фиксируется опыт пассивного онлайн-участия – 90% подписывали петиции, 80% оценивали видео и публикации с политическим содержанием. Характерной особенностью этой группы является большая доля участвовавших в протестных действиях (26%), а также поддерживающих финансово политические структуры и проекты (15%; доля таковых в других группах не превышала 5%). У входящих в этот кластер имеется также более насыщенный по сравнению с другими опыт нецифрового участия – 46% участвовали в социальных проектах, каждый третий имеет опыт сотрудничества с волонтерской и молодежной организацией, входил в совещательный орган по месту работы, учебы, 21% состояли в общественной организации, 11% в политической партии.

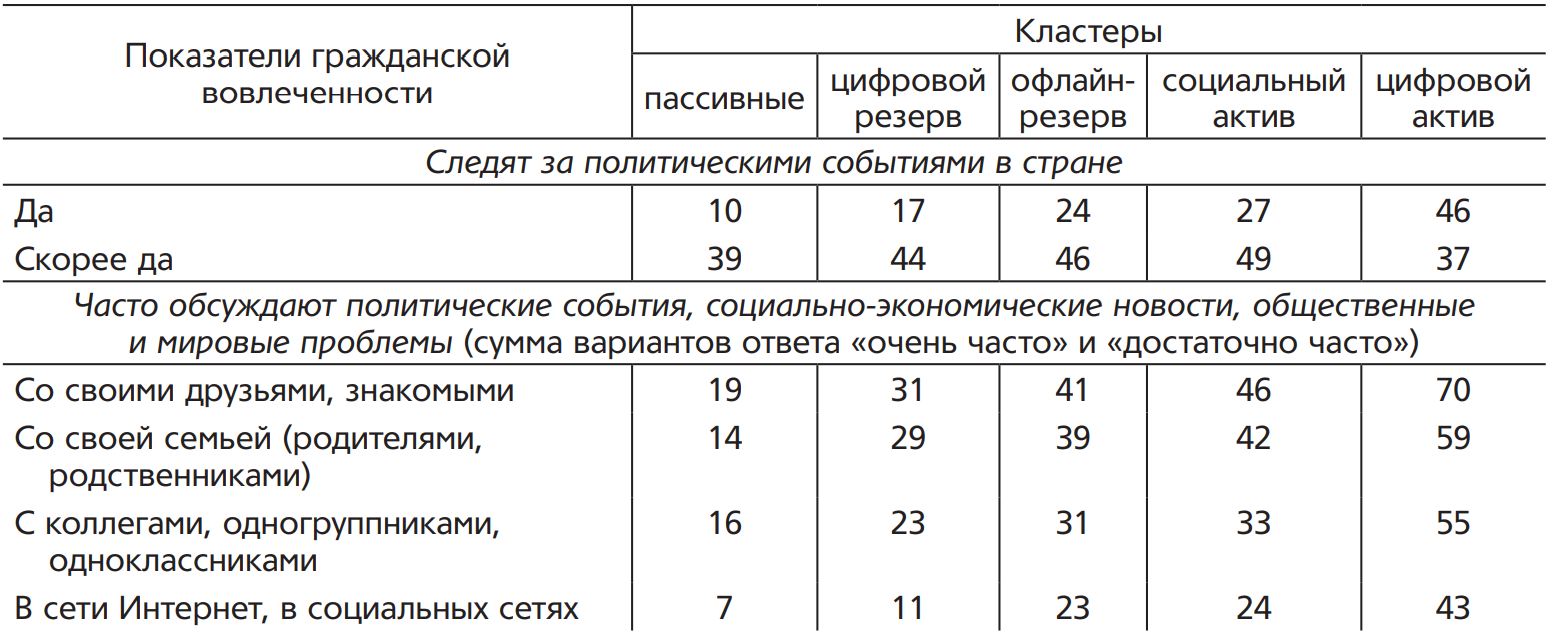

Респонденты, входящие в выделенные кластеры, значительно различаются по параметрам гражданской вовлеченности (табл. 2). Так среди пассивных доля следящих за политическими событиями в стране меньше половины (49%), а у цифрового актива – 83%. Следует отметить, что если по показателям ассоциативного участия социальный актив ближе к цифровому активу, то параметры его гражданской вовлеченности сопоставимы скорее с офлайн-резервом.

Таблица 2

Когнитивно-коммуникативная составляющая активного гражданства

(% в каждом кластере)

На уровне ценностных ориентаций и ключевых установок относительно гражданства различия между выделенными кластерами тоже велика (табл. 3). Например, положительная оценка своей гражданской компетентности варьируется от 59% (у пассивных) до 94% (у цифрового актива). По остальным признакам разрыв чуть меньше – 27-30 п.п. Исключением является важность гражданства («быть гражданином очень важно для меня»), которое респонденты, похоже, воспринимают преимущественно в формальном ключе. Однако в более конкретной формулировке, апеллирующей к необходимости вносить личный вклад в благополучие страны, различия становятся более сильными.

Таблица 3

Ценностная составляющая активного гражданства (% в каждом кластере)

Следует обратить внимание, что среди представителей цифрового актива быть гражданином считают важным 75%, тогда как внесение вклада в благополучие страны – 83%, то есть активная гражданственность преобладает над формальной, что не характерно для других групп. Показательно также, что во всех группах наблюдается очевидный разрыв в оценке важности участия в политике как качества «настоящего гражданина» и собственной ориентацией на политическое участие, чего не наблюдается по другим параметрам (с учетом поправок на разницу используемых шкал). При этом оценки значимости участия в политике и выборах различаются на порядок во всех группах – чем она пассивнее, тем выше разница. Это может свидетельствовать о доминировании в нормативных представлениях о гражданстве как практике электоральной (представительной) модели над демократией участия.

Полученные результаты подкрепляют концепции, описывающие гражданина-наблюдателя как медианного гражданского субъекта и наиболее распространенный тип воспроизводства модели активного гражданства. Такие граждане сканируют общественно-политическую повестку, как правило, не слишком в нее вникая. Но при этом иногда, под воздействием мобилизующих внешних факторов, они импульсно выражают «свою» гражданскую позицию, используя наиболее простые форматы. С учетом цифровой трансформации гражданско-политического пространства доминирующими формами стали те, что не требуют больших усилий, но создают общее поле взаимодействия и трансляции общезначимой повестки.

В ходе исследования на материалах молодых горожан-тюменцев выделены и описаны пять кластеров, отличающихся по ряду параметров гражданско-политического профиля. Различия по большинству из них имеют линейный характер: чем меньше опыт гражданско-политического участия, тем меньшие значения принимают социокогнитивные показатели (гражданская вовлеченность, компетентность и соответствующие ценностные установки). Пассивная часть молодежи, составляющая 19% опрошенных, по всем показателям далека от модели активного гражданства. У большинства (58%) опыт участия ограничен формами, не требующими высокой включенности и ресурсов, но степень вовлеченности при этом средняя, а значимость ценностных установок относительно активного гражданства достаточно высока. Около четверти (23%) обладают наибольшим потенциалом активного гражданства. При этом у части из них – социального актива (10%) – доминирует опыт неполитического участия, тогда как у другой – цифрового актива (13%) – политического в наиболее активных его формах.

References

- 1. Almond G., Verba S. Grazhdanskaya kul'tura: politicheskie ustanovki i demokratiya v pyati stranakh. M.: Mysl', 2014. [Almond G., S. Verba S. (2014) The Civic Culture: Political Attitudes and Democracy in Five Nations. M.: Misl. (In Russ.)]

- 2. Differentsiatsiya grazhdanskikh i politicheskikh praktik v Rossii: institutsional'naya perspektiva. Nauchno-analiticheskij doklad / pod rukovodstvom S.V. Patrusheva. M.: Instituta sotsiologii RAN, 2013. [Differentiation of civic and political practices in Russia: institutional perspective. Scientific – analytical paper / By Patrushev S.V. M., Institute of Sociology RAS. 2013. (In Russ.)].

- 3. Klyucharev G. A., Trofimova I. N. Neskol'ko «urokov» teorii i praktiki grazhdanskogo obrazovaniya // Polis. Politicheskie issledovaniya. 2016. №1. S. 175-191. [Kliucharev G. A., Trofimova I. N. (2016) Some «Lessons» of Theory and Practice of Civic Education. Polis. Political Studies. №1: 175-191 (In Russ.)]

- 4. Nikovskaya L. I., Skalaban I. A. Grazhdanskoe uchastie: osobennosti diskursa i tendentsii real'nogo razvitiya // Polis. Politicheskie issledovaniya. 2017. № 6. C. 43-60. [Nikovskaya L.I., Skalaban I.A. (2017) Civic Participation: Features of Discourse and Actual Trends of Development. Polis. Political Studies. №6: 43-60 (In Russ.)]

- 5. Petukhov V.V. Grazhdanskoe uchastie v sovremennoj Rossii: vzaimodejstvie politicheskikh i sotsial'nykh praktik // Sotsiologicheskie issledovaniya. 2019. № 12. S. 3-14. [Petukhov V.V. (2019) Civic Participation in Russia Today: Interaction of Social and Political Practices. Sotsiologicheskie issledovaniya [Sociological Studies]. № 12: 3-14. (In Russ.)]

- 6. America’s Civic Health Index Report. (2008) URL: https://ncoc.org/research-type/2008-civic-health-index (accessed 12.08.20).

- 7. Arnstein S. R. (1969) A Ladder of Citizen Participation. Journal of the American Institute of Planners. Vol. 35. № 4: 216-224.

- 8. Barber B. (1984) Strong democracy: Participatory politics for a new age. Berkeley: University of California Press.

- 9. Barrett M., Brunton-Smith I. (2014) Political and Civic Engagement and Participation: Towards an Integrative Perspective. Journal of Civil Society. Vol. 10. № 1: 5-28.

- 10. Boulianne S. (2015) Social media use and participation: a meta-analysis of current research. Information, Communication & Society. Vol. 18. № 5: 524-538.

- 11. Crick B. (2002) Education for Citizenship: The Citizenship Order. Parliamentary Affairs. Vol. 55. № 3: 488-504.

- 12. Dahlgren P. (2014) Political participation via the web: Structural and subjective contingencies. Interactions: Studies in Communication & Culture. Vol. 5. № 3: 255-269.

- 13. Dalton R. J. (2008). Citizenship Norms and the Expansion of Political Participation. Political Studies. Vol. 56. №1: 76-98.

- 14. Eliasoph N. (2000) Where can Americans talk politics: Civil society, intimacy, and the case for deep citizenship. The Communication Review. Vol. 4. № 1: 65-94.

- 15. Foa R., Mounk Y. (2016). The Democratic Disconnect. Journal of Democracy. Vol. 27. № 3: 5-17.

- 16. Frick K. T. (2016) Citizen activism, conservative views and mega planning in a digital era. Planning Theory & Practice. Vol. 17. №1: 93-118.

- 17. Honohan I. (2003). Civic republicanism. L.: Routledge.

- 18. Hoskins B. L., Mascherini M. (2009) Measuring Active Citizenship through the Development of a Composite Indicator. Social Indicators Research. Vol. 90. № 3: 459-488.

- 19. Kahne J., Hodgin E., Eidman-Aadahl E. (2016) Redesigning Civic Education for the Digital Age: Participatory Politics and the Pursuit of Democratic Engagement. Theory & Research in Social Education. Vol. 44. № 1: 1-35.

- 20. Lawy R., Biesta G. (2006). Citizenship-As-Practice: The educational implications of an inclusive and relational understanding of citizenship. British Journal of Educational Studies. Vol. 54. № 1: 34-50.

- 21. Leyva R. (2016) Exploring UK Millennials’ Social Media Consumption Patterns and Participation in Elections, Activism, and “Slacktivism”. Social Science Computer Review. Vol. 35. № 4: 462-479.

- 22. McLaughlin T. H. (1992) Citizenship, Diversity and Education: a philosophical perspective. Journal of Moral Education. Vol. 21. № 3: 235-250.

- 23. Milbrath L. W. (1981) Political Participation. In: S. L. Long (ed.) The Handbook of Political Behavior. New York: Plenum Press.

- 24. Morozov E. (2009) From slacktivism to activism. Foreign Policy. URL: http://foreignpolicy.com/2009/09/05/from-slacktivism-to-activism (accessed 12.08.20).

- 25. Nelson J., Lewis D., Lei R. (2017). Digital Democracy in America: A Look at Civic Engagement in an Internet Age. Journalism & Mass Communication Quarterly. Vol. 94. № 1: 318-334.

- 26. Ohme J. (2019) Updating citizenship? The effects of digital media use on citizenship understanding and political participation. Information, Communication & Society. Vol. 22. № 13: 1903-1928.

- 27. Pykett J., Saward M., Schaefer A. (2010) Framing the Good Citizen. The British Journal of Politics and International Relations. Vol. 12. № 4: 523-538.

- 28. Putnam R. D. (1995). Bowling Alone: America’s Declining Social Capital. Journal of Democracy. Vol. 6. №1: 65-78.

- 29. Schudson M. (1998) The Good Citizen: A History of American Public Life. New York: The Free Press.

- 30. Suwana F. (2020) What motivates digital activism? The case of the Save KPK movement in Indonesia. Information, Communication & Society. Vol. 23. № 9: 1295-1310.

- 31. Taylor M., Howard J., Lever J. (2010) Citizen Participation and Civic Activism in Comparative Perspective. Journal of Civil Society. Vol. 6. № 2: 145-164.

- 32. Westheimer J., Kahne J. (2004). What Kind of Citizen? The Politics of Educating for Democracy. American Educational Research Journal. Vol. 41. № 2: 237-269.

- 33. Wray-Lake L., Metzger A., Syvertsen A. K. (2017) Testing multidimensional models of youth civic engagement: Model comparisons, measurement invariance, and age differences. Applied Developmental Science. Vol. 21. № 4: 266-284.