- Код статьи

- S013216250013029-4-1

- DOI

- 10.31857/S013216250013029-4

- Тип публикации

- Статья

- Статус публикации

- Опубликовано

- Авторы

- Том/ Выпуск

- Том / Номер 3

- Страницы

- 3-16

- Аннотация

На основе подхода субъективно воспринимаемой истории оценивается спрос населения на исторические типы общественных условий, существовавших на разных отрезках развития России в советский и постсоветский период. Применяется методика, позволяющая построить непрерывную кривую «спроса на эпохи», основываясь на свободном выборе лет, в которых благополучие индивида и его референтной группы максимизировалось (минимизировалось) за счет определенного набора благ (антиблаг). Выявлены границы трансформации кривой спроса на эпохи в связи с будущими изменениями соотношения советских поколений и поколения миллениалов. Продемонстрировано, что качественно вид кривой не изменится. Показано, что рост общественной ценности современного отрезка истории может быть достигнут на основе набора общественных благ, идентичного набору благ эпохи 1970-х гг. в СССР. Измеряется степень поляризации исторической памяти по периодам: она минимальна по отношению к 1960–1970-м, 1990-м (с отрицательным знаком) годам, к первой декаде 2000-х, но нарастает по отношению ко второй половине 1980-х и второй декаде 2000-х гг. Потенциал эпохи 2000-х гг. определяется историческим голосованием за неё значительной части миллениалов. Статистически доказано, что различия в индивидуальном выборе лучшей эпохи и дифференциация взглядов на эпоху 2000-х гг. определяются поколенческим фактором и фактором социальных различий (по уровню образования, дохода, демографическому статусу домохозяйства).

- Ключевые слова

- социальные предпочтения, валовое национальное счастье, посткоммунистическая ностальгия, историческая память, историческое сознание

- Дата публикации

- 26.03.2021

- Год выхода

- 2021

- Всего подписок

- 6

- Всего просмотров

- 153

Время социальных исторических обобщений.

Перипетии России в конце XX в. и неспособность создания реформируемым обществом 1990-х гг. новых, принимаемых всеми идеалов и целей сформировали весьма интересный феномен – запрос на прошлое. Исследователи ответили на этот запрос новым типом исследований, фокусом которых стала субъективная оценка истории, «историческая память», «историческое сознание» [Тощенко, 2000].

За 20 лет эта исследовательская линия позволила получить значительное количество результатов, показывающих отношение россиян к прошлому, в котором особое место заняли советский и постсоветский периоды в развитии страны. Наиболее крупными из таких исследований стали исследования ФОМ, ВЦИОМ, Левада-центра, ФНИСЦ РАН. Наибольшее внимание было сосредоточено на отношении россиян к крупным вехам советский и постсоветской истории, ключевым событиям, ассоциациям с термином «советский», структуре ценностей, связываемых с эпохами [Горшков, Петухов, 2017: 254–271; Горшков, Шереги, 2020: 77–100]. Как альтернатива восприятию периодов в истории, изучается восприятие роли личности руководителей страны [Абрамов, 2019: 115–117]. Предметом исследований стала и категория «национальной гордости», изменение её степени и характера во времени, в частности, её возвратный рост в 2000-е годы после «провала» 1990-х годов [Fabrykant, Magun, 2019].

Накопленные данные позволяют говорить, с одной стороны, об устойчивости роли и места в общественном сознании периодов 1970-х, 1990-х и 2000-х гг., с другой стороны, о заострении оценок этих эпох россиянами [Латов, 2018: 118, 124]. Эмпирически доказанное устойчивое превалирование положительных оценок населением «эпохи развитóго социализма» по сравнению со всеми другими эпохами повышает интерес к природе этих особенностей, к их объяснению и характером самого советского периода, и содержанием современности [Бараш, 2019: 26]. Анализ косвенных показателей массовой ценностной ориентации не исключает и того, что сегодня мы имеем дело с феноменом «ползущей» волны ностальгии, которая по мере смены поколений может охватить и хронологически следующие эпохи, даже если сейчас они окрашены целиком негативно – в частности, эпоху 1990-х гг. (см., напр.: [Зарубина, 2017: 60]).

В контексте поколенческих трансформаций чрезвычайно актуальными становятся исследования восприятия истории молодым поколением. Исследования фиксируют, что в сознании молодежи выявляется нарушение монолитности восприятия базовых вех в истории страны, а современность воспринимается амбивалентно или полностью прагматически [Широкалова, 2020: 32–36]. Если попросить представителей молодого поколения найти наиболее подходящую для них эпоху в прошлом, то СССР при Л.И. Брежневе отнюдь не уйдет с первого плана, хотя исследователи и склонны объяснять этот эффект патриотической доминантой в современной идеологии [Латов, 2018: 129–131; Горшков, Шереги, 2020: 93–94].

Процессы «реставрации» советских ценностей в российском общественном сознании становятся отправной точкой и зарубежных исследований [Boele, 2011; Lee, 2011]. Сегодня советская эпоха оказывает определяющее влияние и на общественное сознание, и на социально-экономическое развитие, причем не только в России, но и в странах ЦВЕ, чему посвящены крупные исследования «посткоммунистической ностальгии» [Todorova, Zsuzsa, 2010; Matejova, 2018]. Тоска по коммунистическому дискурсу в международной политике стала элементом современной культуры и стран Западной Европы [Bowd, 2016].

Методология.

Ключевой идеей работы является реконструкция непрерывной во времени кривой субъективного восприятия истории индуктивным методом, при котором минимальной единицей оценки выступает не эпоха, границы которой заведомо определены исследователем, а отдельный год в жизни или в исторической памяти индивида. Эпоха, таким образом, не вводится исследователем извне как не имеющий внутренней структуры объект оценки, а выводится «снизу» как результат агрегирования массовых оценок.

Такой подход позволяет измерить спрос в российском обществе на социально значимые и общественные блага, комбинируя логику мысленного эксперимента и конкретно-исторического подхода. Социальные предпочтения населения оцениваются по отношению не к идеализированным наборам благ, а к фактическим общественным условиям, созданным на конкретном историческом отрезке развития страны (рассматривается период с 1950 по 2019 г.). Респондентам предлагается осуществить историческую (временну́ю) привязку уровня субъективного благополучия представителей своей референтной группы в форме голосования за те или иные годы или интервалы лет, в которые благополучие максимизируется (минимизируется) за счет свойственного соответствующим периодам перечня благ (антиблаг). С помощью такого приема массовое понимание благополучия можно соотнести с «институциональным опытом» эпохи, количественно измерив меру привлекательности такого опыта – «спрос» на него.

Исследование опирается на следующие методологические предпосылки: (1) отказ от использования готовых макросоциологических конструкций, таких как «период оттепели», «период застоя», «перестройка», «реформы 1990-х годов», «современность»; респондент выбирает конкретный год, несколько лет или непрерывный интервал лет, характеризуя их как «лучшие» или «худшие»; (2) респондентом осуществляется выбор лучших (худших) лет для представителей его референтной группы; таким образом, измеряются классово обусловленные социальные предпочтения (предпочтения тех, кого респондент считает такими же, как он сам); (3) выбор эпохи как лучшей (худшей) должен быть объяснен респондентом, и только после этого становится подтвержденным социальным выбором; для этого респондент отвечает на вопрос о наборе благ (антиблаг), которые максимизируют (минимизируют) благополучие в выбранный период.

Использовался вопрос: «На ваш взгляд, в какие годы, если рассматривать период с 1950-го года и по настоящее время, людям, похожим на вас по взглядам, личностным качествам, жизненным целям, жилось в нашей стране лучше всего или, наоборот, хуже всего?» Такая постановка вопроса позволяла респонденту определить границы лучших и худших периодов с точностью до года, что не отменяло возможности указать интервал лет в случае, когда указание конкретного года нецелесообразно или невозможно в силу специфики памяти и опыта респондента. Дополнением «людям, похожим на вас по взглядам, личностным качествам, жизненным целям» достигалось вхождение респондента в социальную роль представителя своей референтной группы.

Для респондентов, представляющих молодежную возрастную когорту, в анкете введен комментарий: «Вы можете указать тот год или период в несколько лет, когда вы еще не родились или были ребенком, если убеждены исходя из того, что знаете из истории, что именно тогда людям жилось лучше или хуже всего».

Важной особенностью метода является возможность множественного выбора лет/интервалов лет. Для респондента лучшими (худшими) могли оказываться годы, относящиеся к различным вехам развития страны и, наоборот, множественный выбор мог дробить веху, которую принято воспринимать как исторический монолит, на периоды с различной общественной ценностью.

Методика позволяет поставить в соответствие каждому году количество индивидов, рассматривающих его в качестве лучшего или худшего в истории страны, получив количественные значения показателя ценности отдельных лет (своего рода – «спрос» или «антиспрос» на эпохи). Спрос на эпоху по смыслу похож на показатель «валового национального счастья» (gross national happiness) (см., напр.: [Frey, Stutzer, 2010; Pillay, 2020]) на конкретном историческом отрезке, поскольку привязан к набору социально значимых благ, составляющих ядро общественных условий того времени. При этом в отличие от «валового счастья», спрос на эпоху является не ранговым, а количественным показателем.

Таким образом, основными достоинствами метода являются: переход от оценки эпох как макросоциологических конструкций к оценке отдельных лет в жизни или исторической памяти индивидов; возможность множественного выбора лет, максимально приближающая социальный выбор к фактическому опыту и структуре исторической памяти индивида; количественный характер оценок, их непрерывность для всего исследуемого периода; привязка выбора к конкретным наборам благ (антиблаг), характеризующих ядро общественных условий эпохи.

Информационная база.

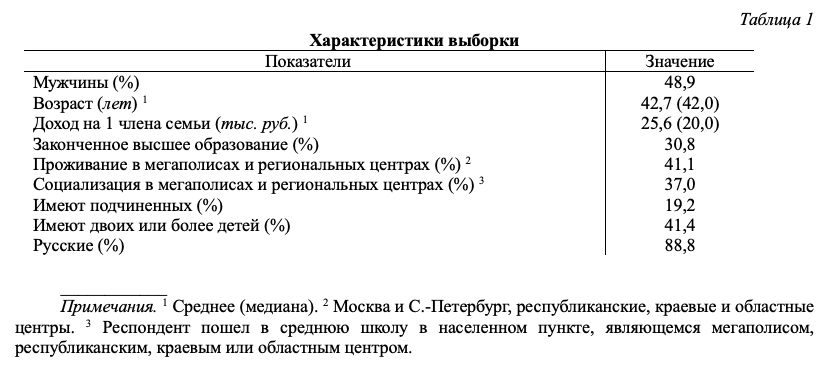

Исследование реализуется на данных массового опроса населения, проведенного в ноябре–декабре 2019 г. на основе общероссийской репрезентативной квотной выборки с соблюдением квот по федеральным округам, типам поселений, полу и возрасту респондентов, социально-профессиональному составу населения. Модель выборки включает все федеральные округа, 21 типичный для них субъект РФ, 111 населенных пунктов, в том числе Москву и С.-Петербург. Объем выборочной совокупности – 700 респондентов в возрасте 18 лет и старше. В табл. 1 приведены основные характеристики выборки. Опрос населения проводился в форме персонального интервью с привлечением профессиональных интервьюеров.

Таблица 1. Характеристики выборки

Общие свойства кривой «спроса на эпохи».

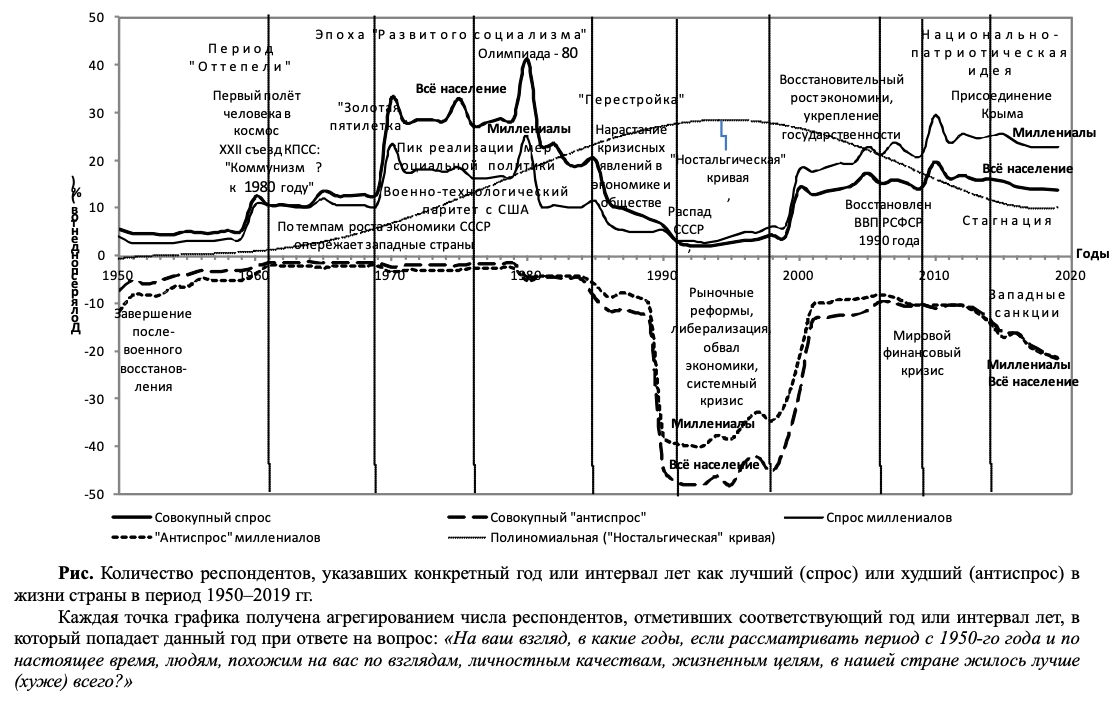

Кривая спроса на эпохи для рассматриваемого периода 1950–2019 гг. приведена на рис. По ординате отложена доля респондентов, проголосовавших за тот или иной год как один из лучших или один из худших (отрицательные значения шкалы) для представителей своей референтной группы.1 Изображены две кривые – для всей выборки и для респондентов из поколения миллениалов. Использована предложенная В.В. Радаевым классификация поколений: «советские» поколения (до 1967 г.р.), «реформенное» поколение (1968–1981 г.р.), поколения «Y» или «миллениалы» и часть представителей поколения «Z»2, достигших на момент опроса совершеннолетия (1982 – 2001 г.р.) [Радаев, 2019: 48–49]. Выборка включает указанные поколения в следующих пропорциях: советские поколения – 175 чел. (25,0%), реформенное поколение – 271 чел. (38,7%), поколение миллениалов – 254 чел. (36,3%).

Рис. Количество респондентов, указавших конкретный год или интервал лет как лучший (спрос) или худший (антиспрос) в жизни страны в период 1950–2019 гг.

К общим свойствам кривой спроса на эпохи относятся следующие.

(1) Наибольшим спросом пользуется эпоха «развитóго социализма» с пиком популярности на отрезке с конца «Золотой пятилетки» (1970) до «Олимпиады – 80» (1980). Вторая по величине спроса эпоха – это эпоха 2000-х гг. Отношение к этим двум эпохам различается в первую очередь по величине «антиспроса», т.е. по массе отрицательных оценок, суммарное количество которых близко к нулю для 1960–1970-х гг. и сопоставимо с количеством положительных оценок для эпохи 2000-х гг. Целиком негативно воспринимаемым (с близким к нулю спросом при пиковой на всем исследуемом историческом отрезке величине антиспроса) является период 1990-х гг.

(2) Полученная кривая спроса на эпохи на обозримом временном горизонте устойчива к поколенческим сдвигам. Границы будущих изменений спроса на эпохи заданы различием кривых для всего населения и для миллениалов. Кривая спроса миллениалов более сглажена, причем эпоха 2000-х гг. пользуется большим спросом. Но важнее то, что поколение миллениалов также состоит из двух когорт, одна из которых голосует за Россию эпохи «развитóго социализма», а другая – за сегодняшнюю Россию и её «историческую окрестность». При этом общий вид кривой спроса миллениалов практически тот же – с двумя сверхэпохами и провалом в области 1990-х гг. Неизвестно, каково историческое сознание поколения Z (родившихся в 2001 г. и позднее), представители которого только краем затронуты в анализируемой выборке. Их спрос на эпохи может не совпадать со спросом миллениалов, однако поколение Z социализируется в условиях национально-патриотической парадигмы, основы которой заданы в «мюнхенской» и «валдайской» речи президента В.В. Путина и, возможно, является поколением потенциально даже более строгим в восприятии истории, чем поколение миллениалов, самая старшая возрастная когорта которых прошла социализацию в условиях морального распада 1990-х гг.

(3) Повышенный спрос на эпоху «развитóго социализма» определяется не возрастной ностальгией (тоской по молодости), но ностальгией, связанной с утраченными общественными условиями, институтами, ценностями, укладом жизни (назовем этот вид ностальгии – «цивилизационной»). Только во втором случае волны исторической памяти могут иметь значение для принятия социально-политических решений. На рис. дополнительно проведена вспомогательная линия – «ностальгическая» кривая, каждая точка которой представляет собой долю респондентов, которым в данном году было 18 лет (для удобства восприятия доля умножалась на 10, а полученная кривая была сглажена с использованием полиномиальной линии тренда). Цифра 18 условна, вместо неё могло использоваться любое значение, характеризующее молодость респондента.

Смысл этого простого приема заключается в предположении, что окрестность максимума такой кривой должна совпасть с эпохой 1970-х гг., за которую отдается наибольшее число голосов, если результат голосования определяется только фактором тоски по ушедшей молодости. Видно, однако, что плато ностальгической кривой совпадает не с эпохой 1970-х, а с концом 1980-х – 1990-ми гг. Доля респондентов, которым в любой год из десятилетия 1970-х было от 18 до 25 лет, составляет 15,9% выборки, при том что за это десятилетие проголосовало 54,2% респондентов. Данный результат позволяет интерпретировать полученную кривую спроса на эпохи как отражение спроса на общественные условия и тип социальных институтов того времени.

Исторический выбор в фактах и ценностях.

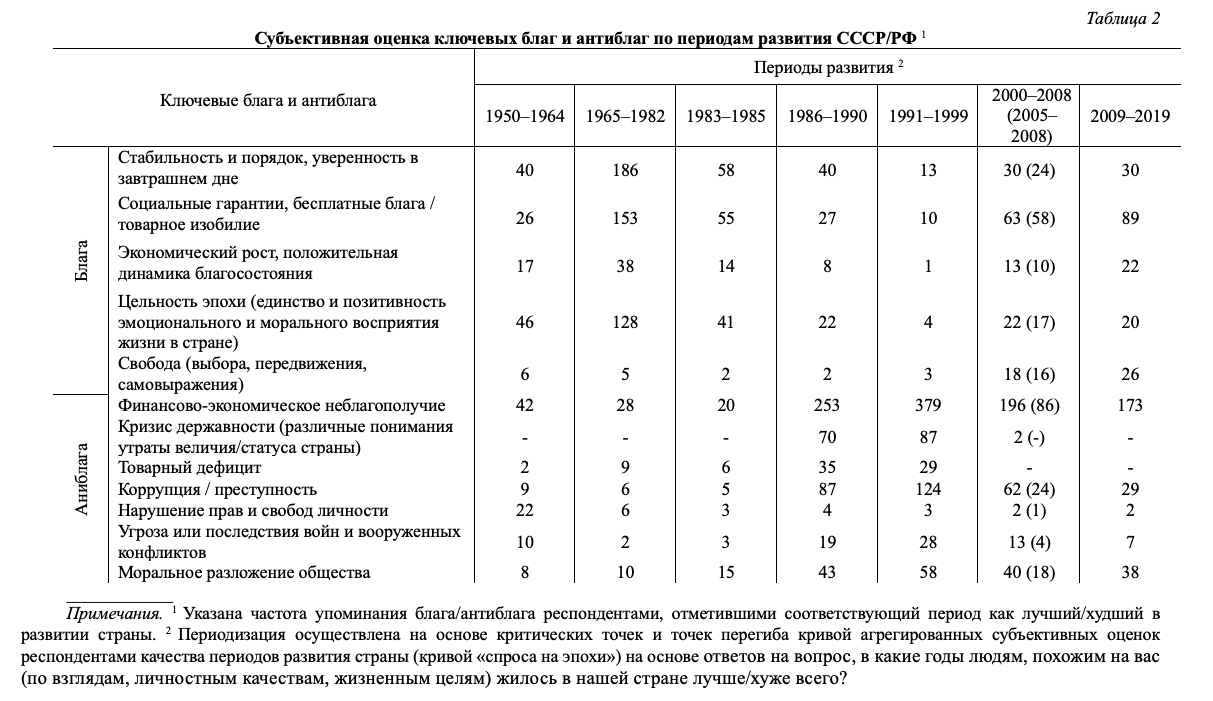

Проследим динамику оценок лет на всем исследуемом историческом отрезке. Наряду с линией спроса, показанной на рис., будем опираться на данные табл. 2, в которой приведена структура композитных3 благ (антиблаг), послуживших обоснованием респондентом своего выбора.

Период 1950-х гг. воспринимается умеренно и ровно. За каждый год на этом отрезке голосует около 4–5% респондентов. По линии антиспроса видно, что к концу периода его уровень приближается к нулю, хотя начало 1950-х гг. около 10% респондентов относят к числу худших лет. В числе антиблаг эпохи на первое место выходят послевоенная разруха, социальные последствия войны, нарушение прав и свобод личности. Доминирующими благами периода являются уверенность в завтрашнем дне и социально-психологическая цельность эпохи – благо, ключевое для всего советского периода, представляющее собой состояние одновременного достижения максимума основных эмоциональных и морально-нравственных модусов восприятия жизни в стране (счастье, единство целей, гордость за державу, справедливость, добрые отношения между людьми).

Резкий рост оценок лет как «лучших» фиксируется для 1960 г., при этом вторая половина 1960-х гг., совпадающая с «Золотой пятилеткой» оценивается респондентами ещё выше. Максимальное количество респондентов, голосующих за отдельный год из периода 1960-х, около 12%. Однако напомним, что ввиду множественного выбора за разные годы может голосовать разный состав респондентов, и в целом количество уникальных голосов, отданных в пользу периода 1960-х гг. как лучшего, составило 17%. Антиспрос на 1960-е гг. незначителен, эпоха не воспринимается негативно.

Настоящий «взрыв» положительных оценок приходится на 1970-й год – последний год «Золотой пятилетки». Последующие десять лет неизменно оцениваются как лучшие, а за 1980-й год (год Летних олимпийских игр в СССР) отдали голоса более 40% респондентов. Количество уникальных голосов, отданных за период с 1970 по 1980 г. как лучший, составило 54%. Антиспрос для этих лет минимален (негативно оценивают период 2–3% респондентов).

Период 1970-х гг. – ядро эпохи, обозначенного идеологами того времени как «развитóй социализм», который сегодня принято называть (в целом неоправданно) «периодом застоя». В реальном выражении среднегодовые темпы роста промышленного производства СССР в 1966–1970 гг. составляли 8.3%, в 1971–1975 гг. – 7.3%, темпы роста оборота розничной торговли – 6-8%.4 Западные советологи говорили о «развитóм социализме» как о доктрине, позволяющей «ослабить утопию» коммунизма и «усилить девелопментализм» (систему, ориентированную на крупные достижения) [Evans, 1977: 427]. На вторую половину 1960-х и 1970-е гг. приходится наиболее развернутая система мер социальной политики (введение пятидневной рабочей недели, увеличение заработных плат, пенсий, льгот). За десятилетие с 1970 по 1980 гг. при фиксированных ценах на основные группы потребительских товаров, рост среднедушевых доходов составил 63,5%.5 В первой половине 1970-х гг. – крупные геополитические успехи: достигнут военно-технологический паритет с США – равновесие, позволившее СССР инициировать глобальный мирный процесс («политику разрядки»). Используя терминологию Дж. Ная, с помощью которой он описывал позиции в мире США, можно сказать, что в эпохе «развитóго социализма» воплотилась не менее или даже более привлекательная «комбинация мягкой и жесткой силы» [Nye, 2009], которая была полностью утрачена в 1990-е гг. и обрела второй шанс лишь в эпохе 2000-х гг.

Замедление динамики развития стало проявляться только в поздние годы правления Л.И. Брежнева (вторая половина 1970-х – начало 1980-х гг.). Возможно, этот результат был неизбежен, в том числе из-за избыточных инвестиций в «мягкую силу». Абсолютная социальная защищенность любого работника, беспрецедентные социальные гарантии, развернутый набор, хотя и дефицитных, но бесплатных или условно бесплатных благ, «широкий» (de facto лояльный) взгляд на личные недостатки создавали ощущение того, что лучше всего обозначить вслед за Миланом Кундерой «легкостью бытия». Можно согласиться, что система «развитóго социализма» была «лишена мобилизующего начала» [Zweynert, 2014]. Это действительно снижало динамизм развития, но делало не отягощенной большими заботами жизнь людей. Не случайно именно для периода 1965–1982 гг. экстремальных значений достигает оценка респондентами таких благ, как «уверенность в завтрашнем дне», «социальные гарантии, бесплатное предоставление благ», «психологическая цельность эпохи» (см. табл. 2). Частота их упоминаний в 3–5 раз выше, чем для предшествующего десятилетия.

Падение престижа эпохи начинается с 1981 г. и продолжается до 1985 г. В этот же период на следующую (более низкую) ступень смещается и «антиспрос». Именно 1981–1985 гг. являются небольшим промежутком «застоя». Заметим также, что антиблаго «товарный дефицит» в исторической памяти минимально связывается с 1960–1970-ми гг. и даже с началом 1980-х гг. Основные его упоминания респондентами приходятся на период 1986–1990 гг.

Начало «перестройки» на мгновенье повышает оценки периода (мгновенье надежд на перемены после неопределенного четырехлетнего периода). Но уже с 1986 г. баланс спроса и антиспроса (разница долей респондентов, голосующих за период как за лучший и как за худший) становится отрицательным: для 1986 г. баланс = -0,2 п.п., для 1989 г. = -5,7 пп., 1990 г. уже -37,8 пп., 1991 г. = -44,3 пп. Частота упоминания блага «стабильность, уверенность в завтрашнем дне» падает в 4,5 раза, блага «психологическая цельность эпохи» – в 6 раз. При этом частота упоминания тех или иных сторон финансово-экономического неблагополучия возрастает в 9 раз, появляется принципиально новое в истории советского периода антиблаго «кризис державности» – различные аспекты понимания утраты величия/статуса страны (ср. данные рис. и табл. 2).

Распад СССР и начало либерализации – переломная точка в историческом сознании россиян. Период с 1991 по 1999 г. отметили как худший 61,7% респондентов. Ключевые антиблага этого периода (в порядке убывания частоты упоминания) – финансово-экономическое неблагополучие, разгул преступности, кризис державности, моральное разложение общества, товарный дефицит (на начало периода), угроза или последствия войн и вооруженных конфликтов.

Следует отметить, что 1990-е гг. имели и свои блага, такие как свобода (хотя и в бытовом понимании – свобода поездок за рубеж, отсутствие цензуры, свобода выбора товаров и услуг). А их главной катастрофой стал не только экономический кризис, но и крах надежд на будущее страны, на новую конституционную модель общества (см., в частности: [Schmid, 2010]).

Таблица 2. Субъективная оценка ключевых благ и антиблаг по периодам развития СССР/РФ

Сердцевину эпохи 2000-х гг. составляют три главных процесса: восстановление экономики, укрепление государственности и возвращение России на мировую арену как мощной державы. С 1999 г. баланс оценок эпохи вновь смещается в сторону положительных значений и становится строго положительным в 2002 г. после 16 предшествующих лет, оцениваемых респондентами с отрицательным балансом. Максимум баланса оценок достигается для 2007 г. (+6.1 пп.), в который был превзойден ВВП РСФСР 1990 г., и вновь становится отрицательным для 2015 г. (-0.4 пп.), что совпадает годовой продолжительностью действия западных санкций в связи с присоединением Крыма к России.

Отношение к 2000-м гг. характеризуется стабильно высоким спросом на созданные в этот период общественные условия. По выборке в целом эти годы проигрывают по количеству отданных за них голосов периоду 1960–1970-х гг., однако собирают бо́льшую часть голосов миллениалов. Так, за период 1961–1980 гг. миллениалами отдано 39,8%, а за период 2000–2019 гг. – 53,2% уникальных голосов. Ключевым благом 2000-х гг. респонденты называют товарное изобилие, далее – стабильность, психологическая цельность эпохи и свобода (выбора, передвижения, самовыражения).

Другой особенностью отношения россиян к 2000-м гг. оказывается столь же устойчивый «антиспрос», заметно повышенный для второй декады (2010-2019 гг.). В качестве основного антиблага респондентами называется финансово-экономическое неблагополучие, частота упоминания которого увеличивается почти в два раза для второй декады 2000-х гг. по сравнению с периодом 2005–2008 гг.

В табл. 2 из первой декады 2000-х специально выделен период 2005–2008 гг., который характеризуется максимумом благ и минимумом антиблаг, упоминаемых в связи с 2000-ми гг. В самом деле, к середине первой декады 2000-х гг. сложилась модель социального согласия, при которой неравенство, наиболее драматический феномен посткоммунистической истории, успешно компенсировалось стремительным восстановительным ростом экономики. Наряду с появившимся изобилием товаров и услуг это создавало общее ощущение единого движения к новому состоянию общества. Во второй декаде 2000-х рост сменился стагнацией. Благосостояние оказалось замороженным на уровне, который был далек от ожиданий населения. С 2014 г. обозначился новый негативный феномен – падение реальных денежных доходов населения. Основную компенсационную функцию в этот период выполняет национально-патриотическая парадигма, воскресившая традиционно знаковую для россиян ценность – важность служения мощи державы. Но длительность периода стагнации и рост издержек противостояния санкциям стали отправной точкой усиления «антиспроса» на эпоху 2000-х гг. Вместе с тем сумма положительных оценок эпохи на всем её протяжении устойчива.

Поколенческие и социально-статусные детерминанты спроса на эпохи.

Результаты сравнительного социально-группового анализа выбора эпох приведены в табл. 3. Рассмотрены различия групп респондентов: (1) выбирающих эпоху 2000-х годов либо эпоху «развитóго социализма» (1965–1985) в качестве лучших и (2) указывающих эпоху 2000-х гг. в качестве лучшей либо в качестве худшей.

Наиболее значимые различия в обоих случаях выявлены по одному и тому же набору характеристик: за эпоху 2000-х гг. голосуют в большей степени мужчины, представители более молодых возрастных когорт, в частности, представители поколения миллениалов, респонденты с высшим образованием, с более высоким доходом, индивиды, чья социализация прошла в крупных городах и мегаполисах.

Таблица 3. Характеристики респондентов с разным вариантом выбора лучшей эпохи (сопоставление чистых периодов)

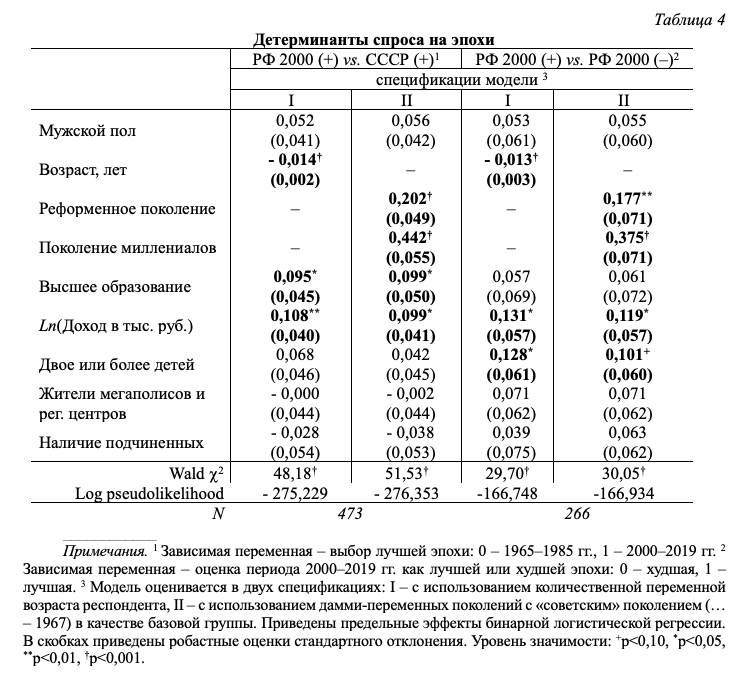

Результаты совместного действия основных показавших дифференцирующую силу характеристик приведены в табл. 4. Оценивается бинарная логистическая регрессия. Модели приводятся в двух спецификациях – с введением возраста как количественной переменной и с введением дамми-переменной поколений.

Голосование за эпоху 2000-х гг. как лучшую определяется, во-первых, поколенческим фактором, во-вторых, отдельными социально-статусными характеристиками. Респонденты с более высоким доходом, более молодые респонденты, представители поколения миллениалов и (что проявляется слабее) реформенного поколения по сравнению с советскими поколениями с большей вероятностью выбирают в качестве лучшей эпоху 2000-х гг.

Таблица 4. Детерминанты спроса на эпохи

Наличие высшего образования увеличивает вероятность выбора в качестве лучшей эпохи 2000-е гг. по сравнению с эпохой «развитóго социализма», а наличие двоих и более детей увеличивает вероятность того, что индивид укажет 2000-е гг. как лучшую, а не как худшую эпоху. Последнее, вероятно, отражает эффект мер проводимой социальной политики (в данном случае, материнский капитал).

Интересно, что внутри поколения миллениалов социально-статусные различия как фактор выбора лучшей эпохи не действуют. Действительно, между миллениалами, выбирающими в качестве лучшей эпоху 1960–1970-х или эпоху 2000-х гг., отсутствуют различия по основным признакам социального статуса – доходу (Z = 0,831, p = 0,495), уровню образования (χ2=0,107, p=0,744), типу места проживания (χ2=0,668, p=0,414), позиции в организационной иерархии (χ2=1,239, p=0,266). Не подтверждается также гипотеза о том, что различия в выборе лучшей эпохи объясняются довольно ярко выраженной внутрипоколенческой неоднородностью миллениалов по возрасту (Z = 0,822, p = 0,510). Исключение составляют только гендерные различия: среди миллениалов эпоха «развитóго социализма» в качестве лучшей – это статистически чаще выбор женщин, а эпоха 2000-х в качестве лучшей – выбор мужчин (χ2=3,742, p=0,053).

Формула для послезавтра.

Исследование спроса на общественные условия, которые были реализованы в разные исторические периоды развития страны («спроса на эпохи») – это один из способов понять, какую структуру общественных благ ценит общество в их конкретно-историческом воплощении.

Построена непрерывная количественная кривая спроса на эпохи, охватывающая развитие СССР/России в период 1950–2019 гг. На этой основе показано доминирование «охранительных» тенденций в российском общественном сознании, превалирование запроса на тип социальных институтов, воплощенных в СССР 1970-х – начале 1980-х гг. Сопоставимым спросом пользуется эпоха 2000-х гг., однако характерной чертой отношения к ней является «поляризация» исторического сознания.

Анализ показывает, что волны исторического сознания при оценке эпох неверно объяснять только фактором возрастной ностальгии. Скорее, можно говорить о ностальгии «цивилизационной» – тоске по эпохе как таковой, по типу общественных институтов, укладу жизни.

С одной стороны, спрос на эпохи – это отражение доходного, образовательного, регионального неравенства в современной России. С другой стороны, он обусловлен принадлежностью к поколениям. Поколение миллениалов в большей степени, чем советские поколения, голосует за «историческую окрестность» сегодняшнего дня, за годы, хронологически и по социальному укладу близкие к знакомой им повседневности. Однако внутрипоколенческий выбор миллениалов не однороден, значительная их часть вместе с советскими поколениями голосует за эпоху 1970-х гг., из чего следует, что увеличение в обществе веса этих поколений несколько сгладит, но отнюдь не сломает кривую спроса на эпохи в её сложившемся на текущий момент виде. Российское «завтра» гораздо ближе к советскому обществу 1970-х гг., чем может показаться.

Свобода (понимаемая не потребительски), равно как и нарушение прав и свобод, не попадают – в первом случае в число основных благ, во втором случае в число главных антибалг – ни в один из анализируемых периодов. Если не брать в расчет экономические факторы, то основой тех эпох, которые общество называет лучшими, оказывается специфическое благо «социально-психологическая цельность» – в идеале представляющее собой состояние, отличающееся высокими оценками одновременно по всему набору эмоциональных и моральных сторон жизни в стране.

Залог успеха государственной социально-экономической политики в ближайшей перспективе – это суперпозиция экономического роста первой декады 2000-х гг. и национально-патриотического обрамления политики второй декады 2000-х гг. Именно это приближает общественные условия к структурному ядру благ, на которые предъявляется спрос в современном российском обществе – потребительская ценность (многообразие и доступность благ) и психологическая цельность эпохи.

Библиография

- 1. Абрамов Р.Н. Отношение к позднему советскому прошлому как объект социологического исследования // Общественные науки и современность. 2019. № 5. С. 108–120

- 2. Бараш Р.Э. Историческая память россиян в актуальном общественно-политическом контексте // Социально-политические науки. 2019. Т. 9. № 5. С. 22–27.

- 3. Горшков М.К., Петухов В.В. (ред.) Российское общество и вызовы времени. Книга 5. М.: Весь мир, 2017. С. 253–271.

- 4. Горшков М.К., Шереги Ф.Э. Молодежь России в зеркале социологии. К итогам многолетних исследований. М.: ФНИСЦ РАН, 2020.

- 5. Зарубина Н.Н. Историческая память как источник знаний о цивилизационной специфике России // Общественные науки и современность. 2017. №2. С. 52–63.

- 6. Латов Ю.В. Парадоксы восприятия современными россиянами России времен Л.И. Брежнева, Б.Н. Ельцина и В.В. Путина // Полис. Политические исследования. 2018. № 5. C. 116–133.

- 7. Тощенко Ж. Т. Историческое сознание и историческая память. Анализ современного состояния // Новая и новейшая история. 2000. № 4. C. 3–14.

- 8. Широкалова Г.С. Историческая память молодежи: село vs. город // Социологические исследования. 2020. № 9. С. 28–37.

- 9. Boele O. Remembering Brezhnev in the New Millennium: Post-Soviet Nostalgia and Local Identity in the City of Novorossiisk // The Soviet and Post-Soviet Review. 2011. Vol. 38: 3–29.

- 10. Bowd G. (N)ostalgie? Communism in French literature since 1989 // French Cultural Studies. 2016. Vol. 27. No. 4. P. 361–371.

- 11. Evans A. B., Jr. Developed Socialism in Soviet Ideology // Soviet Studies. 1977. Vol. 29. No. 3. P. 409–428.

- 12. Fabrykant M., Magun V. Dynamics of National Pride Attitudes in Post-Soviet Russia, 1996–2015 // Nationalities Papers. 2019. Vol. 47. No. 1. P. 20–37.

- 13. Frey B.S., Stutzer A. Happiness and Public Choice // Public Choice. 2010. Vol. 144. No. 3/4. P. 557–573.

- 14. Lee M. Nostalgia as a Feature of «Glocalization»: Use of the Past in Post-Soviet Russia // Post-Soviet Affairs. 2011. Vol. 27. No. 2. P. 158–177.

- 15. Matejova M. Why Was 'Communism Better'? Rethinking Inequality and the Communist Nostalgia in Central Europe // Journal of Comparative Politics. 2018. Vol. 11. No. 1. P. 66–83.

- 16. Nye J.S. Get Smart: Combining Hard and Soft Power // Foreign Affairs. 2009. Vol. 88. No. 4. P. 160–163.

- 17. Pillay D. Happiness, Wellbeing and Ecosocialism – a Radical Humanist Perspective // Globalizations. Vol. 17. No. 2. P. 380–396.

- 18. Schmid U. Constitution and Narrative: Peculiarities of Rhetoric and Genre in the Foundational Laws of the USSR and the Russian Federation // Studies in East European Thought. 2010. Vol. 62. No. 3. P. 431–451.

- 19. Todorova M., Zsuzsa G. (eds) Post-Communist Nostalgia. N.Y., Oxford: Berghahn Books, 2010.

- 20. Zweynert J. ‘Developed Socialism’ and Soviet Economic Thought in the 1970s and Early ’80s // Russian History. 2014. Vol. 41. P. 354–372.

2. Доля представителей поколения Z в выборке составила всего 0,3%, поэтому в дальнейшем мы будем говорить только о поколении миллениалов, имея в виду к тому же, что межпоколенческая граница 2000– 2001 г.р. достаточно условна.