- Код статьи

- S013216250013728-3-1

- DOI

- 10.31857/S013216250013728-3

- Тип публикации

- Статья

- Статус публикации

- Опубликовано

- Авторы

- Том/ Выпуск

- Том / Номер 3

- Страницы

- 44-56

- Аннотация

Представлены итоги репутационного опроса российских социологов по выборке, созданной на основе базы РИНЦ, охватывающей подавляющее большинство публикующихся исследователей. По результатам опроса выявлены исследователи и научно-образовательные центры, пользующиеся в социологических кругах наибольшим авторитетом. В иерархии престижа образовательных учреждений абсолютно лидирует небольшое число институций – три на уровне бакалавриата (НИУ ВШЭ, МГУ и СПбГУ) и пять на уровне магистратуры (те же плюс МВШСЭН и ЕУ). Несмотря на десятилетия развития постсоветской социологической периодики, в России по-прежнему имеется один ведущий дисциплинарный журнал – «Социологические исследования». Внутри дисциплины не наблюдается острой поляризации, при которой кумиры одной части социологической популяции отвергались бы другими частями, но заметна фрагментация: даже самые влиятельные фигуры сравнительно мало известны в других сегментах дисциплины.

- Ключевые слова

- социология науки, академическая репутация, научное признание, наукометрия, университетские рейтинги, рейтинги социологических журналов, репутационные опросы, социология в России

- Дата публикации

- 26.03.2021

- Год выхода

- 2021

- Всего подписок

- 6

- Всего просмотров

- 180

Проблема исследования

Шансы индивидов на рынке труда в любой сфере определяются их репутацией. Специфика науки состоит в том, что эти шансы определяется преимущественно репутацией в глазах других, предлагающих своих услуги на этом же рынке. В научном мире единственной имеющей значение (во всяком случае, официально) является репутация среди коллег. Автономия научной дисциплины подразумевает безоговорочное делегирование ученым полномочий судить работу других ученых [Bourdieu, 1975]. Только физики могут оценить работу физика; мнение профанов о важности и достоверности полученных результатов, даже если те непосредственно оплачивают исследования, является для фундаментальной науки полностью иррелевантным. Бо́льшая часть карьеры ученых сводится к работе по построению репутации в глазах коллег, которая является основным их активом [Whitley, 1984]. Она располагает коллег доверять их мнениям с большей готовностью, чем высказываниям менее именитых специалистов [Latour, Woolgar, 1979]. Высокая их репутация побуждает тех же коллег следить за их работами более пристально и, если несколько человек могут заявить права приоритета на какое–то открытие, приписывать имеющему более громкое имя первенство («эффект Матфея» — [Merton, 1968]). Она оправдывает то, что минута их труда (например, преподавательского) оценивается выше минуты такого же труда ученых менее известных. Она объясняет готовность фондов, опирающихся на рекомендации экспертов, вкладывать в их исследования деньги, а работодателей предлагать им наперебой позиции. Учитывая важность репутаций, неудивительно, что задача их измерения была одной из основных для социологии науки, по крайней мере со времен «школы Мертона» [Губа, 2015].

Количественная оценка репутации ученого является нетривиальной задачей [Соколов, 2008]. Знание о ней в значительной мере передается по неформальным каналам внутри дисциплины. Инсайдерам она становится известна по едва уловимым сигналам: с какими интонациями произносятся имена коллег за их спиной, в каком порядке расположены их доклады, как долго им хлопают после этих докладов и т. п. Однако эти сигналы не доходят до не принадлежащих к данному дисциплинарному сообществу или не считываются ими. Если аутсайдеры хотят вычислить самого влиятельного ученого, чтобы, например, пригласить его или ее в жюри национального конкурса, они вынуждены полагаться на косвенные сигналы, такие как показатели цитирования, связь которых с репутацией является предметом многочисленных дебатов (см. обзоры в [Aksnes et al., 2019; Bornmann, Daniel, 2008; Tahamtan, Bornmann, 2018; 2019], о социологии — [Najman, Hewitt, 2003; Glaeser, 2004]). Более того, даже сами представители дисциплины не могут быть вполне уверены, что их представления о ценности чьей–то работы разделяются всеми коллегами. Всегда есть риск того, что ученые, принадлежащие к одному течению или придерживающиеся одних и тех же взглядов по какойто проблеме, неосознанно создали вокруг себя информационный пузырь и слушают только своих единомышленников [Shwed, Bearman, 2010]. В этом случае репутации одних и тех же фигур внутри и вне пузыря будут существенно различаться. В этом смысле, изучение уровней признания в дисциплине может раскрыть ученым глаза на то, что лишь немногие разделяют их мнение о ценности работы коллег. Разумеется, у этой задачи есть и практическая сторона: невидимость репутаций для посторонних делает актуальной задачу поиска легко идентифицируемых сигналов, которые могли бы быть считаны аутсайдером, а также оценки валидности сигналов, на которые аутсайдер уже опирается (прежде всего, валидности наукометрических показателей).

Таким образом, измерение академических репутаций представляет собой важную исследовательскую проблему (даже если мы оставим за скобками хорошо понятный человеческий интерес исследователя к выяснению собственной и окружающих позиций в академической иерархии). В статье представлена попытка решить ее применительно к российским социологам, используя репутационный опрос, который, насколько нам известно, впервые в мировой практике проводился по сплошной выборке, включающей в себя подавляющее большинство активных социологов-исследователей.

Методы и процедуры исследования

Выборка.

Решение о том, кого приглашать к участию в репутационном опросе, является, возможно, самым проблематичным в дизайне любого исследования, использующего этот источник. Мы исходили из того, что поскольку специалисты в данной области обладают монополией на наделение друг друга академической репутацией, то именно их мы и должны опросить, причем наиболее полно, насколько это возможно. В определении генеральной совокупности российских социологов неоценимым источником был Российский индекс научного цитирования (РИНЦ), в который входит бо́льшая часть выходящей в России академической периодики. Публикации в журналах, входящих в РИНЦ, сложно миновать, делая научную карьеру в России потому, что их наличие является обязательным условием защиты, а также в силу повсеместных требований к публикационной активности. В этом смысле мы могли быть уверены, что в нашу выборку попали все работающие академические социологи.

При включении социологов в выборку мы в июле 2019 г. отобрали всех тех, у кого есть публикации по социологии (N = 6723). Однако в сформированный таким образом список попало немало представителей смежных дисциплин, написавших один или два текста, квалифицируемые РИНЦ как социологические. Чтобы преодолеть эту сложность, мы ввели второй фильтр — выбрали тех, у кого наибольшее число цитирований происходило из публикаций социологической тематики (N = 4467). Это решение впоследствии принесло ряд неприятных сюрпризов: так, среди тех, кто не попал в нашу выборку и не получил нашего письма, оказался В. В. Радаев, бо́льшая часть цитирований которого квалифицируются как экономические. Далее мы отобрали тех, кто имели хотя бы 3 публикации в РИНЦ за предыдущие 5 лет (2014–2018), поскольку интерес для исследования представляли мнения тех, кто мог считаться активно работающим ученым. Так выборка сократилась до N=3934. Но опросить мы могли только тех, кто был зарегистрирован в РИНЦ и оставил электронную почту, на которую можно было отправить анкету (N = 3689). Этим людям было послано приглашение к участию в исследовании.

Процедура опроса и выборочные смещения.

Респонденты были разделены случайным образом на четыре примерно равные группы (в одной – 923, в трех остальных — 922). Опрос проходил в две волны. Участники двух групп первой волны в конце марта 2020 г. получили письмо с приглашением пройти опрос и уникальной ссылкой. Использовалось два варианта анкеты, слегка различавшихся набором и формулировками вопросов (подвыборки А и В). Вторая волна с существенно скорректированными по результатам первой волны вопросами также была поделена вариантами анкет на две подвыборки (C и D); эти анкеты были отправлены в конце апреля 2020 г. Через неделю после отправки первого письма те, кто не ответил на вопрос, получали письмонапоминание, сообщавшее, что до окончания опроса остается 3 дня. Примерно половина из ответивших респондентов ответила после напоминания.

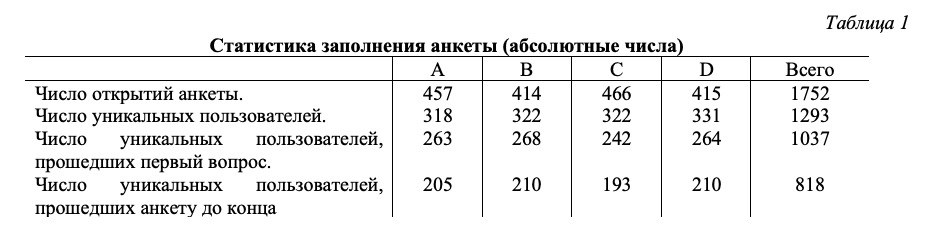

Таблица 1. Статистика заполнения анкеты (абсолютные числа)

Общая картина заполнения представлена в табл. 1. Всего анкеты были открыты 1752 раза по 1293 уникальным ссылкам; 1037 уникальных респондентов ответили хотя бы на первый вопрос и 818 ответили на последний, пройдя всю анкету. Поскольку мы осознавали, что часть вопросов носила сензитивный характер, мы оставляли возможность пропустить бо́льшую часть пунктов и частично заполненные анкеты не исключались из анализа. Итого: анкету прошли до конца 22% из тех, кому она была отправлена, и это существенно больше, чем обычно имеет место в случае онлайнопросов, для которых 10% считается приемлемым результатом [Van Selm, Yankowski, 2006]. Результат можно считать тем более удовлетворительным, если учесть, что примерно 20% анкет не были доставлены, т. к. почтовый ящик более не существовал или был переполнен и в еще неизвестном количестве случаев абоненты им просто не пользовались и поэтому не видели нашего письма.

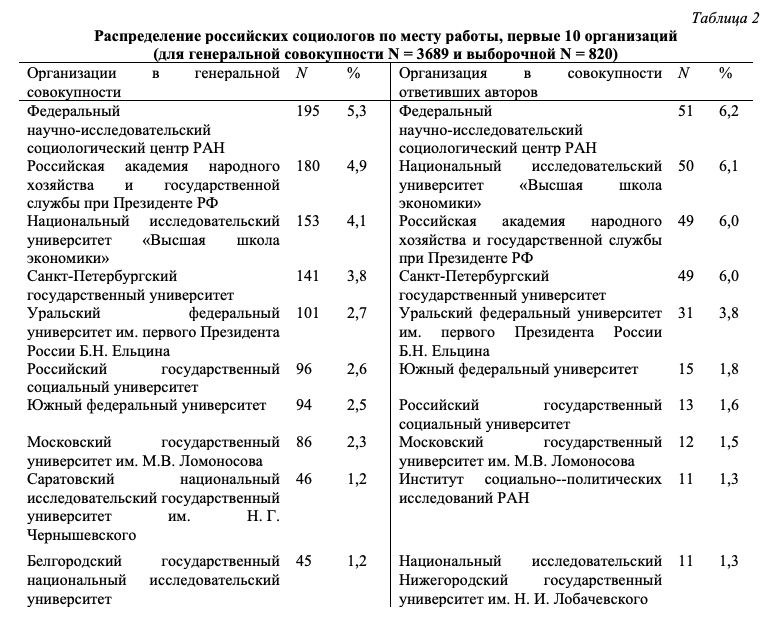

Были ли полученные результаты смещены по отношению к генеральной совокупности приглашенных к опросу? Мы контролировали соответствие по ключевому параметру – месту работы авторов. Распределение по первым 10 организациям приводится в табл. 2, которая дает также некоторое представление о том, в каких организациях работает большинство активно публикующихся российских социологов.

Таблица 2. Распределение российских социологов по месту работы, первые 10 организаций (для генеральной совокупности N = 3689 и выборочной N = 820)

Мы видим высокую степень соответствия: отклонения доли социологов из данной организации в выборке от их доли в генеральной совокупности остаются в пределах 2%. Главным отличием стала несколько бо́льшая концентрация ответивших в нескольких крупнейших организациях. В пяти из них (ФНИСЦ РАН, РАНХиГС, ВШЭ, СПбГУ и УрФУ) сконцентрированы 21% авторов, отобранных в РИНЦ, и 28% ответивших на наши вопросы. Итак, решение задачи формирования представительной выборки можно считать успешным.

Академические репутации в российской социологии

Персональные репутации.

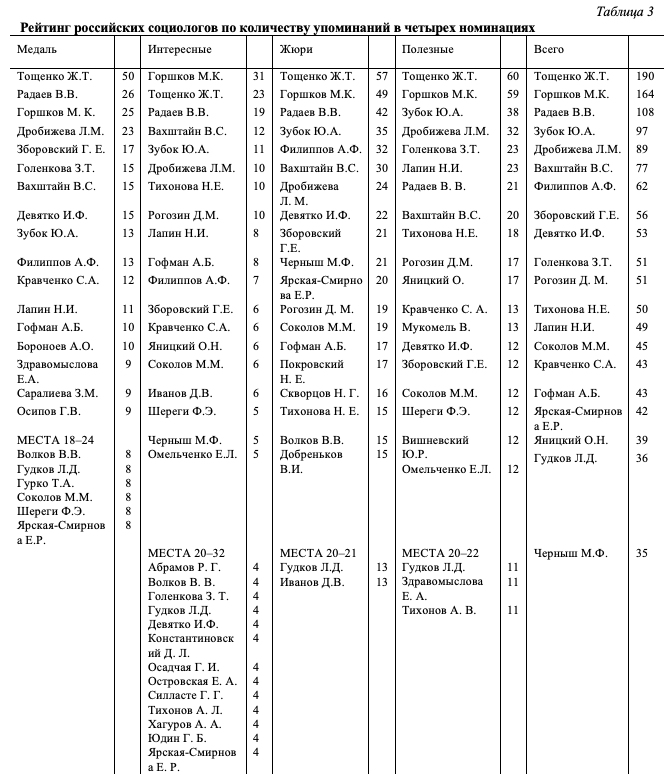

Респондентам задавались четыре варианта вопроса, которые должны были охватить разные грани академической репутации. В ходе первой волны в подвыборке А их спрашивали: (1) «Кого из ныне здравствующих коллег вы бы номинировали для получения почетной медали за важный вклад в развитие социологии в России» и (2) «Кто из российских социологов за последние годы опубликовал исследования, оказавшиеся полезными в лично вашей исследовательской работе». В подвыборке В респондентов спрашивали: (3) «Кого из российских социологов вы предложили бы включить в общенациональное жюри экспертов, оценивающих работу коллег (например, в экспертный совет ВАК, в жюри конкурса, распределяющего исследовательское финансирование)» и (4) «Кто опубликовал за последние годы исследования, показавшиеся вам особенно важными и интересными (не обязательно в области вашей специализации)». Можно было ожидать, что ответы дадут различный набор фамилий. Так, кажется, что почетная медаль предполагает оценку жизненного пути в науке и ответом будет список ветеранов социологии, тогда как недавняя публикация важных статей принесет больше имен молодых ученых. Мы предполагали, что распределение имен авторов работ, признанных наиболее ценными, окажется наименее концентрированным, поскольку респонденты работают в разных областях и повлиять на них могли специалисты разного профиля. Мы ожидали, что список номинантов в жюри будет отличаться от списка влиятельных фигур, поскольку от первых требуется широта взглядов и беспристрастность, иногда отсутствующая у оригинальных мыслителей. Распределение двадцати чаще всего упоминаемых фигур по четырем номинациям приводятся в табл. 3.

Таблица 3. Рейтинг российских социологов по количеству упоминаний в четырех номинациях

Как показывает даже беглый взгляд на табл. 3, вопреки нашим ожиданиям, списки имен, полученных при ответах на разные вопросы, в значительной мере совпали1. 10 человек оказались во всех четырех списках, еще 10 — в трех из четырех, 6 — в двух и 12 — только в одном. Причем в значительном большинстве случаев эти 12 делят с кем–то последние строчки, и встречаются также в других списках, только ниже первой двадцатки. В трех из четырех списков наибольшее число упоминаний приходится на одну и ту же тройку имен — Ж.Т. Тощенко, М.К. Горшков и В.В. Радаев, и лишь в списке авторов наиболее повлиявших работ В.В. Радаева сменяет Ю.А. Зубок.

Есть лишь два случая, когда попавший в первую десятку в одной номинации опустился ниже первой двадцатки хотя бы в одной из трех других номинаций. Можно сделать вывод, что профессиональный статус — весьма обобщенная категория, а репутация менее специфична, чем можно было предполагать, и, по факту, представляет собой комплексную оценку научного вклада и профессиональных достоинств индивида. В этом смысле точная формулировка вопроса не имеет такого уж большого значения. С учетом этого мы использовали для некоторых дальнейших расчетов сумму показателей (в последнем столбце), очевидным преимуществом которой как переменной было большее число наблюдений2.

Табл. 3 позволяет также увидеть, что подавляющее большинство перечисленных социологов живет в Москве (из первой десятки обобщенного рейтинга только Г.Е. Зборовский базируется за ее пределами). Судя по сайтам и по аффилиациям, указанным в публикациях, 9 из 20 социологов аффилированы с Институтом социологии РАН (и еще один человек — Ю.А. Зубок — с ИСПИ ФНИСЦ РАН), 7 — с ВШЭ, причем по крайней мере четверо (Л.М. Дробижева, И.Ф. Девятко, Н.Е. Тихонова, А.Б. Гофман) работают сразу в обоих заведениях. Еще трое — В.С. Вахштайн, Д.М. Рогозин, А.Ф. Филиппов — были аффилированы с обеими этими организациями в недавнем прошлом. Со сравнительной точки зрения российский академический мир существенно больше похож на французский, чем на британский, германский или американский: его элита перемещается между небольшим числом столичных учреждений [Соколов и др., 2015].

В дисциплинарной элите преобладают мужчины – на верхних 20 строчках следуют 14 мужских и 6 женских имен. Это, однако, может считаться отражением того, что мужчины численно преобладали в советский период развития дисциплины, а ее стремительная феминизация пришлась уже на постсоветские годы [Соколов, 2015]. Действительно, хотя в нашем списке имеются представители разных поколений (в 2020 г. самому старшему из них — Н.И. Лапину — исполнилось 89, а самому младшему — В.С. Вахштайну — 39), в целом в нем преобладают те, кто начал карьеру в советские годы. Из названных персоналий шестеро относятся к поколению 30-х годов рождения, по трое — к поколениям 40-х годов, 50-х, 60-х и 70-х и только один человек родился в 80-х. «Медианный представитель социологической элиты» по версии нашего опроса родился в 1950 г.

Рейтинг учебных заведений.

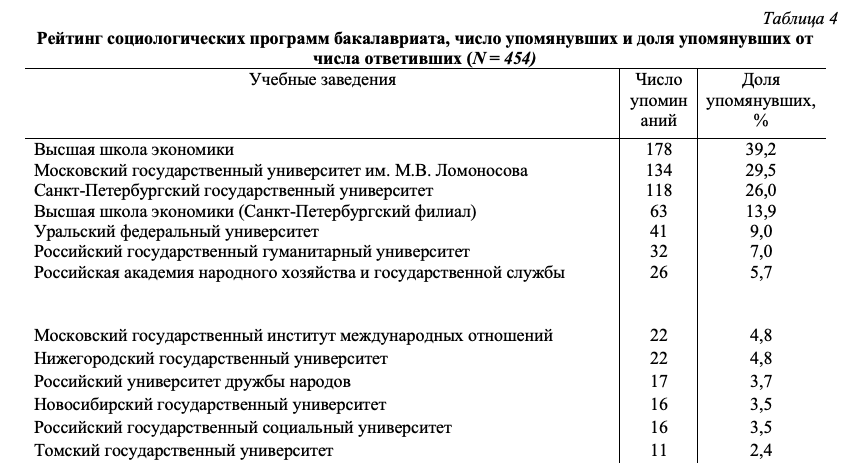

Первым видом регулярно издающихся академических репутационных рейтингов был рейтинг департаментов, предлагающих учебные программы по той или иной дисциплине [Кинчарова, 2014]. Хотя всевозможные рейтинги вузов играли в жизни российских ученых с момента старта программы «5/100» столь существенную роль, отечественных дисциплинарных рейтингов до сих пор не появилось3. Наше исследование может считаться первой попыткой создания такового для социологии. Первой волне опрошенных (подвыборки A и B) мы задали два вопроса: 1. «Представьте себе, что ктото из знакомых просит посоветовать лучшее учебное заведение в России для ребенка, заканчивающего школу и интересующегося социологией. Ориентируясь только на уровень преподавания в вузе, Вы бы посоветовали поступать в бакалавриат в … (Укажите, пожалуйста, до 5 названий в формате «Название вуза (название филиала»)»; 2. Представьте себе, что ктото из знакомых просит посоветовать лучшее учебное заведение России для выпускника программы бакалавриата, планирующего продолжить обучение и серьезно заняться наукой. Ориентируясь только на уровень преподавания в вузе, вы бы посоветовали поступать в магистратуру в ... (Укажите, пожалуйста, до 5 названий в формате «Название вуза (название филиала»).

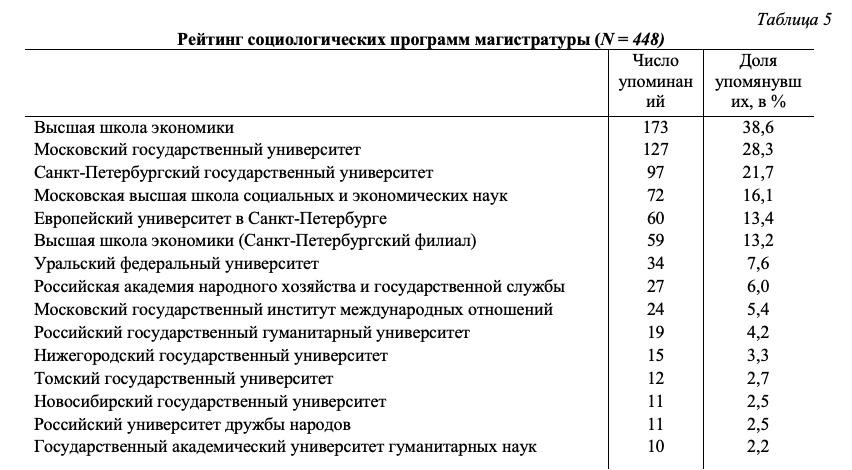

Отвечавшим предлагался список подсказок, который был взят с сайта «Поступай правильно» и, по идее, содержал названия всех учебных заведений c программами по социологии и/или социальной работе (241 на уровне бакалавриата и 243 на уровне магистратуры). Результаты (таблицы 4 и 5, в которых приведен список вузов, набравших более десятка упоминаний) вновь продемонстрировали концентрацию признания в руках немногочисленного истэблишмента, на этот раз институционального. Более половины всех упоминаний на уровне бакалавриата (493 из 881 ответа, данного респондентами, — 56%) приходится всего на три учебных заведения (если мы объединим петербургский и московский кампусы ВШЭ). На уровне магистратуры концентрация чуть ниже, а к «большой тройке» добавляются Европейский университет и «Шанинка» (МВШСЭН), но на «тройку» все равно приходится 51% номинаций. Московский кампус ВШЭ в обоих опросах назвали по 39% тех, кто отвечал на этот вопрос.

Таблица 4. Рейтинг социологических программ бакалавриата, число упомянувших и доля упомянувших от числа ответивших (N = 454)

Интересно, что рейтинг департамента в глазах коллег кажется сравнительно независимым как от «звездности» преподавателей, так и от его размера. Так, в обоих рейтингах на второй строчке располагается соцфак МГУ, хотя в списках первых двадцаток его преподаватели едва присутствуют, а по числу публикующихся социологов он уступает пяти или шести другим вузам (для РАНХиГС было невозможно отделить метрополию от многочисленных филиалов). Это подтверждает сделанный на американском материале вывод [Keith, Babchuk, 1998], что репутация департамента преимущественно определяется репутацией вуза, частью которого этот департамент является. Соцфак МГУ, наследующий ореол «главного вуза страны», занимает поэтому в рейтинге значительно более высокое положение, чем РАНХиГС или ГАУГН.

Таблица 5. Рейтинг социологических программ магистратуры (N = 448)

Репутации журналов.

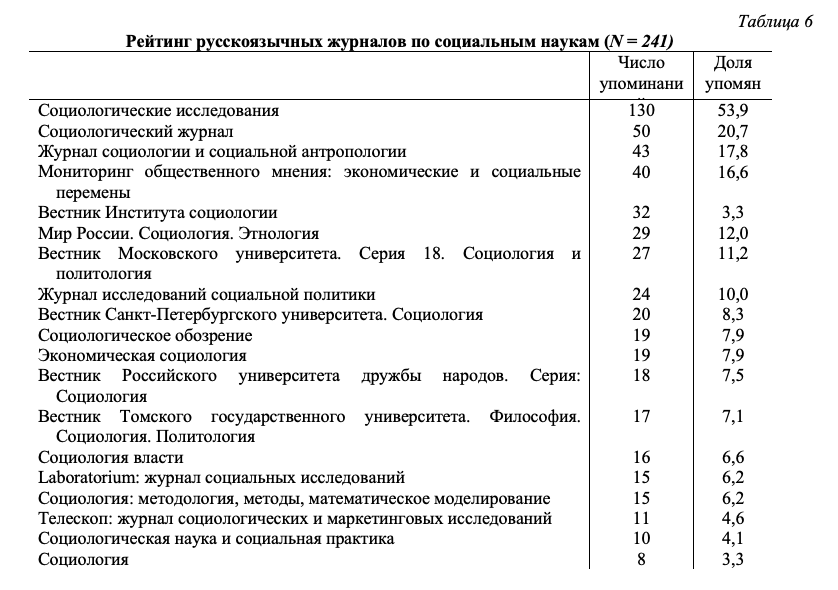

В дополнение к оценке репутаций индивидов и организаций мы провели эксперимент с изучением репутаций периодических изданий. В первой волне мы задали открытый вопрос: «Какие из русскоязычных журналов по социальным наукам на протяжении последних лет чаще всего публиковали статьи, которые были интересными для вас и полезными вашей научной работе?», использовав в качестве подсказки список журналов по тематике «Социология» из РИНЦ. Итог отобразил еще большую концентрацию, чем в случае с вузами: из 662 упоминаний 130 приходилось на «Социологические исследования». Его отметили 54% ответивших на вопрос. Следующие издания следовали с большим отрывом. СОЦИС сохранил это положение с 2008 г., когда аналогичный вопрос задавался участниками Третьего Всероссийского социологического конгресса в Москве4. Осталось прежней и вторая строчка («Социологический журнал»), а «Журнал социологии и социальной антропологии» переместился с четвертой строчки на третью, которую занимала «Социология 4М». Результат по изданиям, набравшим более 1% голосов, приводится в табл. 6 вместе с числом упомянувших их. Из 99 изданий, которые РИНЦ считает социологическими, 36 не были упомянуты ни одним из опрошенных, а еще 17 — упомянуты однажды.

Таблица 6. Рейтинг русскоязычных журналов по социальным наукам (N = 241)

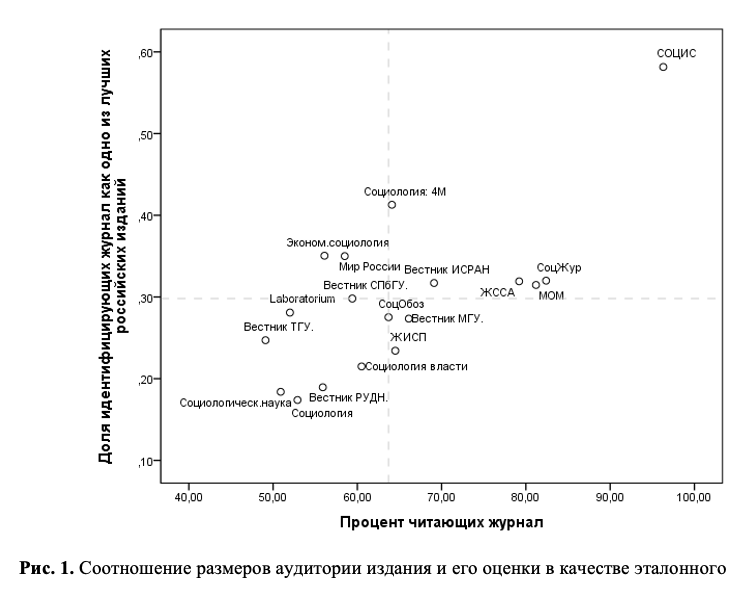

Во второй волне мы попросили тех, кто сообщил, что читает из российских журналов не меньше нескольких статей в год (таких было 99% от ответивших), выразить отношение к этому списку. Вопрос звучал так: «Если попытаться дать общую оценку качества статей (их теоретический и методический уровень, важность затронутых тем), публиковавшихся в последние годы в следующих изданиях, то как бы вы оценили их в сравнении с другими русскоязычными журналами?» Предлагалась 5частная шкала, на полюсах которой были значения «Далеко не лучший» и «Один из лучших». Как показали результаты, вопрос и шкала, по всей видимости, были неидеальными, потому что задавали для сравнения низкую базу изданий, у которых авторов больше, чем читателей. В результате вариант ответа «Далеко не лучший» использовался сравнительно редко. Тем не менее мы наблюдали значительный разброс в оценках. На рис. отражаются позиции журналов в пространстве, заданном процентом читающих (тех, кто указал, что читает статьи из данного журнала хотя бы время от времени) и оценкой журнала в качестве эталонного (доля выбравших вариант ответа «Один из лучших»).

Рис. Соотношение размеров аудитории издания и его оценки в качестве эталонного

Мы видим отчетливую связь между размером аудитории и уверенностью, что данное издание является одним из ведущих. СОЦИС занимает господствующее положение. Создается впечатление, что остальные издания как будто делятся на два слоя, которые при равном размере аудитории имеют разную долю считающих их образцом. Здесь интересно положение «Социологии 4М», которая при седьмой по размеру аудитории, занимает уверенное второе место по доле этой аудитории, считающей ее одним из лучших изданий.

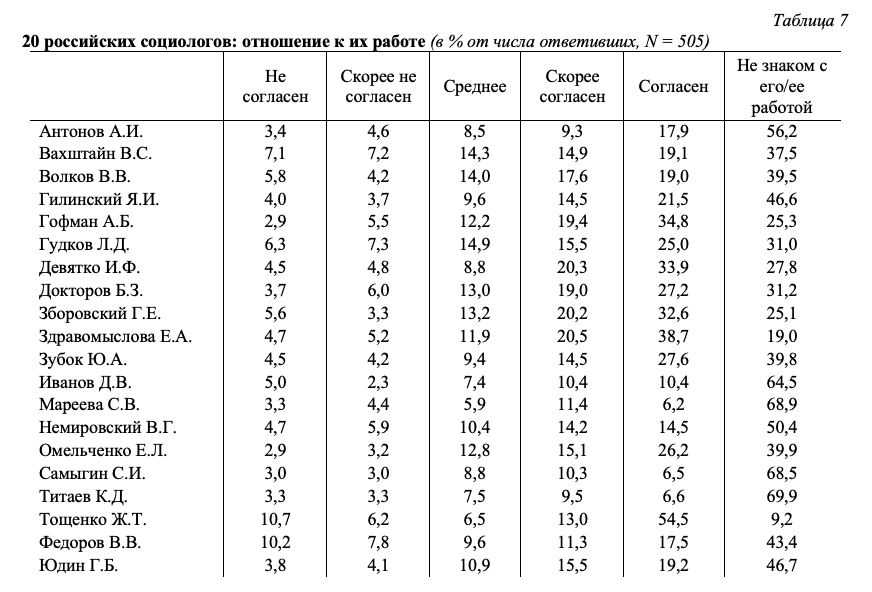

Уровень консенсуса и структура сообщества

Номинации в качестве заслуженного или влиятельного ученого могут считаться голосами “за” кандидата. Может ли быть так, что у многих из названных помимо рейтинга имеется еще более массивный антирейтинг и большинство коллег будет энергично возражать против присвоения им почетной награды? Возможно ли также, что их известность ограничена пределами узкой секты, а большинство просто не подозревает об их существовании? Чтобы понять, может ли иметь место нечто подобное, мы задали во второй волне закрытые вопросы об отношении к двадцати индивидам, представляющим разные организации. Большинство из тех, о ком мы спрашивали, часто упоминались во время опроса и присутствуют в табл. 3. Мы также добавили два типа фигур. Во–первых, включили некоторых из тех, кто упоминался сравнительно редко, но при этом имел внушительные показатели цитирования (например, С.И. Самыгин из ЮФУ или Я.И. Гилинский, в настоящее время работающий в РГПУ им. Герцена). Вовторых, добавили медийно наиболее заметных персон, таких как В.В. Федоров и Г.Б. Юдин5. Вопрос звучал так: «На предыдущем этапе этого исследования мы попросили опрошенных номинировать российских социологов, которые “опубликовали наиболее важные и интересные исследования”. Сейчас мы хотели бы оценить степень консенсуса по поводу таких оценок. Ниже приводятся некоторые из упомянутых персоналий. Мы попросим вас сказать, знакомы ли вы с их работой и в какой мере вы согласны с ее оценкой как “наиболее важной и интересной”?» Распределение ответов для 505 человек, ответивших этот вопрос, приводятся в табл. 7.

Таблица 7. 20 российских социологов: отношение к их работе (в % от числа ответивших, N = 505)

Негативные ответы – довольно редкое явление, на их долю приходится не более 18% от абсолютного числа ответов и не более 32% от определенных ответов (то есть от всех, помимо ответа «Не знаком с его/ее работой»). Среднее составляет 6,8 и 17,6%. Во всех случаях одобрительные ответы составляли большинство. В этом плане мы как будто не сталкиваемся со свидетельствами наличия известных фигур, отношение к которым за пределами их фангрупп преимущественно негативное; виденье российской социологии как мира воюющих «академических банд» [Scheff, 2005] несправедливо. Однако неодобрительные ответы порой могут маскироваться под отказ оценивать чужую работу, поскольку: а) часть индивидов выбирает неопределенный ответ, избегая более грубого «Не согласен», б) само по себе отсутствие знакомства может порой выступать отрицательной оценкой: мы не читаем того, что нам не кажется важным и интересным. Если подобный механизм работает, то можно ожидать значимой положительной корреляции между числом неопределенных и числом негативных ответов. Однако имеет место прямо противоположное. Доля определенных ответов отрицательно коррелирует (на уровне коэффициента Спирмена 0,55) с числом негативных оценок. Это можно объяснить тем, что известность коррелирует с качеством работы – лучшие ученые становятся наиболее известными. С другой стороны, возможно, что в отношении статуса более известных фигур существует явственный консенсус, от которого индивид не хотел бы отклоняться, в то время как в отношении младших и менее известных каждый из нас может не подавлять своей враждебности. Однако если ответ «Не знаком с его/ее работой» действительно означает отсутствие осведомленности, мы вынуждены констатировать, что даже пользующиеся наибольшим авторитетом российские социологи неизвестны значительной части коллег. Так, о работах занимающей четвертую строчку в нашем обобщенном рейтинге Ю.А. Зубок не знают 39% публикующихся российских социологов, о работах располагающегося на шестой строчке В.С. Вахштайна — 36% и так далее. Такая неосведомленность может быть интерпретирована как свидетельство того, что российская социология расселена по изолированным хуторам, внутри которых отношения преимущественно добрососедские, а между которыми отношения отсутствуют вовсе. Описание этих хуторов остается задачей для будущего исследования.

Библиография

- 1. Губа К.С. "Merton College": от концептуализации к эмпирической программе социологии науки // Журнал социологии и социальной антропологии. 2015. Т. 18. № 2. С. 130–145. [Guba K.S. (2015) “Merton college”: From conceptualization to the empirical programme in the sociology of science. Zhurnal sotsiologii I sotsial'noj antropologii [Journal of sociology of social anthropology]. Vol. 18(2): 130–145. (In Russ.)]

- 2. Кинчарова А.В. Методология мировых рейтингов университетов: анализ и критика // Университетское управление: практика и анализ. 2014. Т. 90. № 2. С. 70–80. [Kincharova A.V. (2014) The methodology of world university rankings: An analysis and critique. Universitetskoe upravlenie: praktika I analiz. [University governance: practice and analysis]. Vol. 90(2): 70– 80 (In Russ.)]

- 3. Соколов М.М. Проблема консолидации авторитета в постсоветской науке. // Антропологический форум. 2008. № 9. С. 8–31. [Sokolov M.M. (2008) The failed consolidation of authority in post-Soviet academia. Anthropologicheskij Forum [Forum for Anthropology and Culture]. Vol. 9. No. 1: 3–24. (In Russ.)]

- 4. Соколов М.М. Демографические и социальные профили субдисциплин в советской и российской социологии // Социологические исследования. 2015. №9. C. 49–56 [Sokolov M.M. (2015) Demographic and social profiles of sub-disciplines in Soviet and Russian sociology. Sotsiologicheskie issledovaniya [Sociological Studies]. No. 9: 49–56 (In Russ.)]

- 5. Соколов М.М., Губа К.С., Зименкова Т.С., Сафонова М.А., Чуйкина С.А. Как становятся профессорами. Академические рынки, карьеры и власть в пяти странах. Москва: НЛО, 2015. [Sokolov M.M., Guba K.S., Safonova M.A., Tchouikina S.A., Zimenkova T.S. (2015) Becoming a Professor. Academic Markets, Careers, and Power in Five Countries Moscow: NLO. (In Russ.)]

- 6. Aksnes D.W., Langfeldt L., Wouters P. (2019) Citations, citation indicators, and research quality: An overview of basic concepts and theories. Sage Open. Vol. 9. No. 1, 2158244019829575. (accessed 29.12.2020).

- 7. Bornmann L., Daniel H.D. (2008) What do citation counts measure? A review of studies on citing behavior. Journal of documentation. Vol. 64. No. 1: 45–80

- 8. Bourdieu P. (1975) The specificity of the scientific field and the social conditions of the progress of reason. Information (International Social Science Council). Vol. 14. No. 6: 19–47.

- 9. Espeland W.N., Sauder M. (2007) Rankings and reactivity: How public measures recreate social worlds. American journal of sociology. Vol. 113. No. 1: 1–40.

- 10. Gläser J. (2004) Why are the most influential books in Australian sociology not necessarily the most highly cited ones? Journal of Sociology. Vol. 40. No. 3: 261–282.

- 11. Keith B., Babchuk N. (1998) The quest for institutional recognition: A longitudinal analysis of scholarly productivity and academic prestige among sociology departments. Social Forces. Vol. 76. No. 4: 1495–1533.

- 12. Latour B., Woolgar S. (1979) Laboratory Life: The Social Construction of Scientific Facts. London; Beverley Hills: Sage.

- 13. Merton R.K. (1968) The Matthew Effect in Science. Science. Vol. 159: 56–63

- 14. Najman J.M., Hewitt B. (2003) The validity of publication and citation counts for sociology and other selected disciplines. Journal of Sociology. Vol. 39. No. 1: 62–80.

- 15. Scheff T.J. (1995) Academic gangs. Crime, law and social change. Vol. 23. (2): 157–162.

- 16. Shwed U., Bearman P.S. (2010) The temporal structure of scientific consensus formation. American sociological review. Vol. 75. No. 6: 817–840.

- 17. Tahamtan I., Bornmann, L. (2018) Core elements in the process of citing publications: Conceptual overview of the literature. Journal of Informetrics. Vol. 12. No. 1: 203–216.

- 18. Tahamtan I., Bornmann, L. (2019). What do citation counts measure? An updated review of studies on citations in scientific documents published between 2006 and 2018. Scientometrics. Vol. 121. No. 3: 1635–1684.

- 19. Van Selm M., Jankowski N. W. (2006). Conducting online surveys. Quality and quantity. Vol. 40. No. 3: 435–456.

- 20. Whitley R. 1984. The Intellectual and Social Organization of the Sciences. Oxford and New York: The Clarendon Press, Oxford University Press.