- Код статьи

- S013216250013730-6-1

- DOI

- 10.31857/S013216250013730-6

- Тип публикации

- Статья

- Статус публикации

- Опубликовано

- Авторы

- Том/ Выпуск

- Том / Номер 4

- Страницы

- 95-106

- Аннотация

Рассматриваются методы и результаты деятельности сотрудников Терского областного статистического комитета, их вклад в статистические обследования, в развитие исследовательских процедур, в частности, их пионерная практика использования выборочного метода. В центре внимания – организация и результаты изучения в 1875-1880 гг. быта терского казачества на примере 12 «типичных» станиц под руководством Н.А. Благовещенского. Этот опыт рассматривается в контексте практики статистических обследований сельского быта последней трети XIX в. как уникальной черты и бесспорного достижения статистики и практики эмпирических социальных исследований в России.

- Ключевые слова

- выборочный метод, эмпирическая социология, казачество, статистические обследования, Терское казачье войско, станичный быт

- Дата публикации

- 04.05.2021

- Год выхода

- 2021

- Всего подписок

- 6

- Всего просмотров

- 168

Цель исследования и его организаторы.

Все немногочисленные современные упоминания о выборочном исследовании казачьего быта в Терской области в 1875-1880 гг.1 почерпнуты либо из обзора А.А. Гурьева по истории развития выборочного метода [Гурьев, 1921], либо из обращения к первоисточнику – предисловию к «Статистическим монографиям» [Статистические монографии, 1881]. В них цель обследования казачьих станиц ограничена «интересами правильного управления», а заслуга в его организации отдается должностным лицам Терского статистического комитета: его председателю А.П. Свистунову и секретарю Н.А. Благовещенскому, в качестве основных исполнителей указываются П.И. Линтварев, О.В. Марграф и С.И. Писарев, их помощники, участвовавшие в обследовании отдельных станиц: Ф. Бузилов, С. Головчанский, А. Тварчелидзе и Ф. Токмарев [Там же: VI]. Однако без привлечения других источников, в том числе архивных2, сложно представить истинные цели и задачи проведенного обследования, которое, по-видимому, выходило за означенные рамки. Не очень понятны причины высокого методического уровня организации и проведения этого по сути пионерного исследования при отсутствии соответствующих указаний и инструкций от центральных и региональных статистических органов. Видимо, круг непосредственных организаторов исследования мог быть шире, и эти неизвестные персоны также могли определять его качественный уровень.

Ответы на данные вопросы в определенной мере содержит информация из «Журнала заседаний Статистического комитета Терской области» от 3 сентября 1875 г.3, опубликованная в печатном органе Терского областного правления еженедельной газете «Терские ведомости». На этом в определенной степени историческом заседании ТОСК помимо избрания на должность секретаря комитета Н.А. Благовещенского, также был рассмотрен вопрос «об условиях, в которые поставлены казаки по отбыванию ими воинской повинности». Постановка и обсуждение этого вопроса были продиктованы необходимостью разработки «Устава о воинской службе»4, который бы в полной мере учитывал региональную специфику несения службы Терским казачьим войском (ТКВ) и жизнедеятельности терского казачества. Решение этой задачи требовало получения объективных сведений обо «всех сторонах общественной жизни, в особенности [об] экономических производительных силах казачьего населения» [Журнал заседания, 1875: 2].

4. Характер и режим жизнедеятельности ТКВ регулировались положением «О воинской повинности и о содержании строевых частей Кубанского и Терского казачьих войск» (1870) и «Уставом о воинской службе Войска Донского» (1875). Последний был разработан для более многочисленного и однородного по своему составу казачьего войска, и не учитывал специфические условия функционирования Терского казачества в равнинном и горно-лесистом ландшафте многонационального и многоконфессионального региона.

Таким образом, это исследование было связано с разработкой нормативно-правового документа, регулирующего военно-служебную деятельность казачьего сообщества с учетом социально-экономических особенностей региона его расположения. Это объясняет ограничение предмета исследований только казачеством, и типов населенных пунктов – соответственно, только казачьими станицами, исключение из него многочисленного «туземного» населения и городских сословий, аульных, хуторских, поселковых, городских и других поселений Терской области.

Доклад по этому вопросу сделал подполковник С.Н. Мылов5, исполнявший должность помощника начальника штаба войск Терской области. Представленный и обоснованный им план работ по сбору сведений, в частности, предусматривал не полное, а лишь частичное обследование казачьих станиц. Для этого Мылов предложил разделить казачье население Терской области на группы, «приняв в основание такого деления общность в условиях экономической жизни поселений, и не задаваясь сложным делом изучения положения каждого из них в отдельности, подвергнуть изысканиям для общих затем выводов только некоторые станицы каждой группы» [Журнал заседания, 1875: 2–3].

Согласно принятому ТОСК решению, производство данных работ было возложено на секретаря комитета Н.А. Благовещенского, которому необходимо было «по предварительному согласованию с С.Н. Мыловым» разработать программу и инструкцию по сбору данных. Следовательно, идея и технология частичного обследования казачьих станиц принадлежала офицеру-генштабисту Мылову, чьи имя и заслуги в планировании и организации данного исследования в официальном отчете, опубликованном в виде «Статистических монографий» в 1881 г., упомянуты не были.

Как нам представляется, выбор начальником Терской области в качестве идеолога предстоящих работ именно офицера Генерального штаба6 не был случайным. Слушатели Николаевской академии Генерального штаба, в числе которых в 1862-1864 гг. состоял и С.Н. Мылов, помимо всего прочего получали фундаментальную подготовку в области военной географии и военной статистики. На одноименной кафедре, существовавшей с момента основания академии (1832 г.), когда «о военной статистике в западноевропейских высших учебных заведениях [еще] не было и помину» [Глиноецкий, 1882: 59], офицеры помимо теоретических знаний получали практические навыки составления «военно-статистических описаний» регионов Российской Империи и сопредельных государств – потенциальных театров военных действий7.

7. На кафедре военной географии и военной статистики преподавали основоположники отечественной военно-статистической науки профессора П.А. Языков, Г.Ф. Стефан, Д.А. Милютин, Н.Н. Обручев, А.И. Макшеев, А.И. Золотарев и др.

«Широкая программа, разработанная в 1836 г. просвещенными трудами профессоров Академии Генерального штаба и данная в руководство офицерам, разосланным в разные углы империи, осталась красноречивым историческим памятником того времени, когда военные люди в России за неимением общестатистических сочинений, из коих могли бы черпать материал для своих специальных целей, сами должны были собирать данные для науки» [Казбек, 1888: I]. В ходе экспедиционной работы «по рекогносцировкам и материалам, собранным на местах», генштабистами по единой программе (методике) были составлены многотомные военно-статистические «описания» и «обозрения»8 по важнейшим регионам империи. На долгие годы они стали едва ли не единственными источниками сведений о них9. Данные исследования можно отнести к предметным областям экономической и социальной географии, демографии и регионоведения.

9. «Военно-статистическое обозрение Российской империи» (1837-1854 и 1848-1858); «Материалы для географии и статистики России, собранные офицерами Генерального штаба» (1859-1867); «Военно-статистический сборник» (1867-1871) и др.

Проводилась работа и по военно-статистическому описанию Кавказского региона, не прекращавшаяся даже в ходе Кавказской войны (1817-1864). Статистическим описанием «левого фланга Кавказской линии» (будущей Терской области) занимались: в 1857-1859 гг. подполковник ГШ В.Д. Давыдов10, в 1863 г. капитан ГШ И.Ф. Барковский11, в 1887-1888 гг., уже территории Терской области – полковник ГШ Г.Н. Казбек12. Работа по выборочному исследованию казачьих станиц опиралась на собственные данные ТОСК в виде собираемых корреспондентским способом материалов для ежегодно направляемых в Центральный статистический комитет «всеподданейших отчетов»13 и на труды предшественников по военно-статистическому описанию региона. Из последних, по-видимому, заимствованы основные пункты программы обследований, обеспечивших всесторонний анализ казачьего быта.

11. Барковский И.Ф. (1831-1917) в 1899-1904 гг. являлся заведующим отделом статистики и картографии Министерства путей сообщения, членом Статического совета Министерства внутренних дел и членом Военно-ученого комитета Главного штаба.

12. Материалы исследований В.Д. Давыдова и И.Ф. Барковского, существовавшие в рукописном виде, видимо, были доступны членам ТОСК. Позднее Г.Н. Казбек при подготовке своей работы уже не сумел обнаружить их в архивах [Казбек, 1888: II].

13. К ежегодному отчету ТОСК представлялось специальное приложение: «Военный состав и служебная деятельность Терского казачьего войска» – главное отличие отчетности статистических комитетов «казачьих» регионов от аналогичных учреждений других губерний и областей Российской Империи.

Методика отбора единиц исследования и сбора данных.

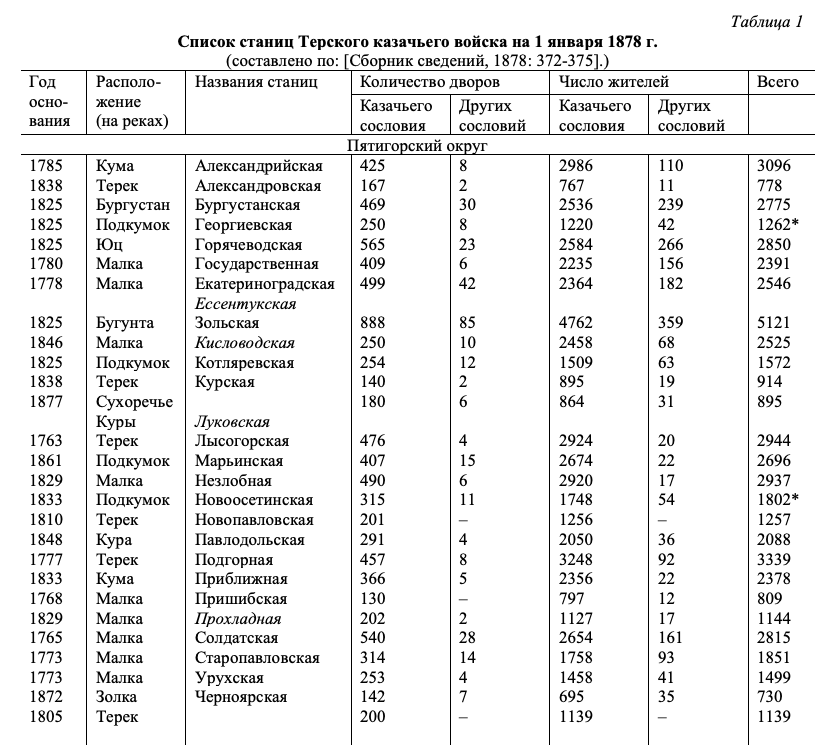

«Станично-аульная» структура Терской области сложилась в ходе «покорения» Кавказа: «Кавказская война распределила роли между сторонами аульною и станичною таким порядком, что первой отвела нападение, а последней – оборону и защиту» [Попко, 1880: 247]. Расположение казачьих станиц было продиктовано целями защиты и контроля ключевых пунктов и коммуникаций «Кавказской линии», «занимая узкие полосы по рекам: Подкумку, Малке, Тереку, Сунже и Ассе, которые образовывались в течение почти трех столетий с целью расширения и оплота границ Империи» [Сборник сведений, 1878: 177]. Терская область на момент исследования была разделена на 7 округов: Аргунский, Веденский, Владикавказский, Грозненский, Нальчикский, Пятигорский (ранее – Георгиевский) и Хасав-Юртовский. В четырех из них помимо горских аулов располагались станицы Терского казачьего войска (табл. 1).

Таблица 1. Список станиц Терского казачьего войска на 1 января 1878 г. (составлено по: [Сборник сведений, 1878: 372-375].)

Станичные территории помимо их принадлежности к определенным административным округам подразделялась на полковые отделы; группа станиц комплектовала определенный казачий полк15. Они занимали более 1/3 (36%) территории области, «войсковое население» составляло 1/5 (21%) ее населения (От 127 658 чел. в 1874 г. до 137 836 чел. – в 1881 г). «На каждую квадратную версту в казачьем населении приходилось 7 душ, во всей же остальной части области – 14,3 душ обоего пола». При этом качество казачьих земель было неоднородным, а их количество не обеспечивало «нормальный душевой надел в 30 десятин» [Там же: 184–185].

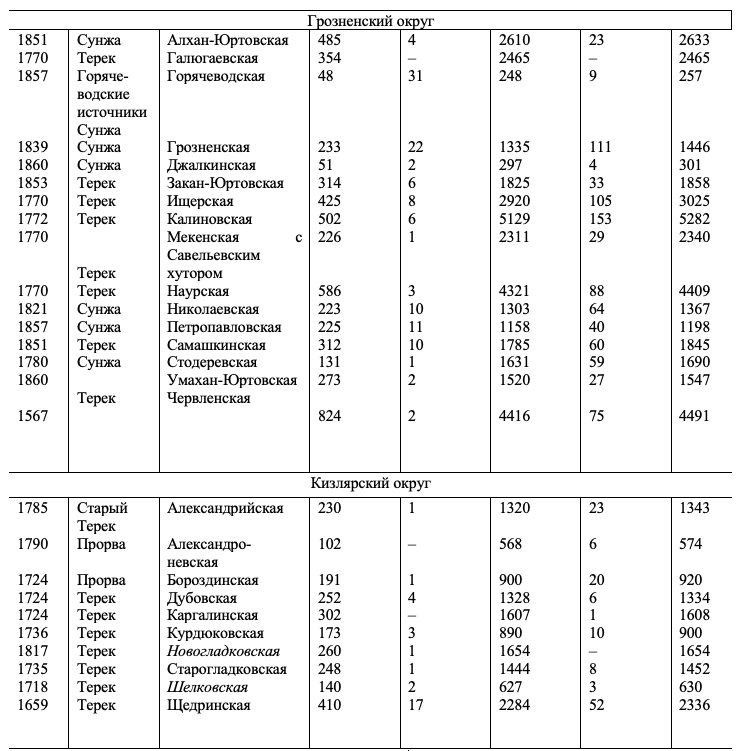

Ограниченные финансово-организационные возможности ТОСК привели к необходимости «начать исследования экономического быта и условий жизни станиц, выбирая для этой цели наиболее типичные, так сказать, средние, для того чтобы по ним можно было судить о положении всех других станиц, подходящих к выбранному типу и находящихся в одинаковых с ним условиях . При исследовании каждой типичной станицы известного района изучаются в то же время все другие поселения того же типа: общие им всем условия местности, труда и продукта, средние цены, значение повинностей и т.п., – так что сразу получается средний итог сведений по целой группе поселений, принадлежащих к данному типу. Затем складывая и обобщая все эти итоги, получается возможность для выводов о положении целого края, причем, эти выводы будут весьма близки к истине» [Статистические монографии, 1881: II- III]. В качестве критерия для группировки 70 станиц была избрана общность в условиях их экономической жизни. Таких «главных типов»16 было выделено 4, и согласно им для обследования было отобрано 12 станиц (табл. 2).

Таблица 2. Типовые характеристики станиц Терского казачьего войска (Составлено по [Статистические монографии, 1881: II-III])

Половина населенных пунктов, отнесенных к первому («лесогорному») типу, принадлежала Владикавказскому округу, в котором все станицы по экономическому состоянию подразделялись на благополучные (8), неблагополучные (4) и находившиеся в бедственном положении (5). Около 15% казачьего населения здесь «совсем не имели собственного хозяйства и жили у разных лиц в работниках по найму или из-за хлеба» [Сборник сведений, 1878: 190]. В выборку (табл. 2) попали 6 из 17 станиц этого округа, в том числе 2 неблагополучные и 4 «бедственные». Четыре из 27 станиц Пятигорского округа представляли второй («степной») и третий («возвышенный») типы, к ним же по схожему ландшафту относились 16 станиц Грозненского округа, вообще не включенных в выборку. И четвертый («низовой») тип представляли 2 из 10 станиц Кизлярского округа.

По мысли представителей ТОСК сформированные ими типологические группы имели внутреннюю однородность, а 12 отобранных «типичных» станиц (17%) репрезентировали черты социально-экономического развития (с учетом региональных климатических условий, качества земель и типов хозяйственной деятельности) всех 70 казачьих населенных пунктов ТКВ. Что касается единиц исследования, то количество «хозяйственных единиц» или «экономических дворов» (в современном понимании – домохозяйств) в выборке было 4 045, или 18% от их общего числа (22 229). В отобранных домохозяйствах проживало 22 706 чел. или 18% от общего числа жителей станиц ТКВ (129 084 чел.).

Обследование каждой станицы проводилось с использованием «системы подворной переписи и опросов [населения]» [Статистические монографии, 1881: III], при реализации которых прибывший представитель ТОСК разбивал станицу на участки, которые закреплялись за ним и за представителями местного «актива» (из числа учителей и грамотных лиц), которые проводили опрос жителей «в каждом дворе своего участка». В каждом домохозяйстве был опрошен как минимум один житель (на самом деле, их число было гораздо больше)17. Даже при таком допущении минимально возможное число респондентов равнялось количеству домохозяйств и составляло не менее 4 тыс. чел. (опрос всех членов домохозяйства не входил в задачу), что обеспечивало «репрезентативность» полученных данных.

В свете современных представлений дизайн выборки носил трехступенчатый характер: на первом этапе формировались типологические группы станиц; на втором – внутри каждой из групп происходил отбор типичных поселений; на третьем – в каждой из отобранных станиц происходил отбор домохозяйств для их сплошного (подворного) обследования путем опроса обитателей с фиксацией определенных показателей методом непосредственного наблюдения (состояние жилищных и хозяйственных построек, наличия хозяйственного инвентаря, поголовья скота и др.). Это свидетельствует о четко спланированном выборочном обследовании с продуманным отбором типичных единиц наблюдения.

Первое упоминание о своеобразном «пилотаже», проведенном в станице Прохладной силами учителя местной школы А. Колубейко, датировано 25 апреля 1876 г. Хотя все пункты программы обследования формально были выполнены, этот опыт был признан неудовлетворительным ввиду того, что подворный опрос населения не проводился «по недостатку нужных для этого лиц» [Колубейко, 1876: 3]. Позднее обследование данной станицы было проведено повторно «бригадой» интервьюеров под руководством представителя ТОСК. Обследования всех 12 станиц были завершены в 1880 г. Они проходили на фоне восстания горцев Чечни и Дагестана в феврале-ноябре 1877 г. («Малый газават») и мобилизации казачьего населения в ходе русско-турецкой войны 1877-1878 гг., на которую было отправлено 10 580 казаков (15%) [Ржевуский, 1888: 145].

Результаты и выводы.

Хотя обследование каждой из отобранных станиц производилось по единой методике (программа включала 12 основных разделов)18, полученные результаты по отдельным позициям носили неполный характер и отличались как объемом материалов, так и глубиной исследовательских обобщений и выводов19. Для объяснения этих различий имелись как объективные (разница в структуре хозяйственно-экономической деятельности различных поселений, а также наличие и достоверность источников, дополнявших результаты подворных опросов (переписей) – ежегодных статистических отчетов)20, так и субъективные причины (уровень квалификации интервьюеров).

19. Количество страниц, отведенных описанию каждой станицы в «Статистических монографиях»: Аки-Юртовская (37 стр.), Архонская (22), Николаевская (19), Галашевская (33), Сунженская (19), Фельдмаршальская (26), Луковская (36), Прохладная (49), Ессентукская (51), Кисловодская (18), Новогладковская (86), Шелковская (60).

20. По отдельным станицам, например по Аки-Юртовской имелась статистика за 10-летний период (1866-1875 гг.), по другим – только за текущий и прошедший годы.

Имеются тексты с материалами этнографического и социально-стратификационного характера. К таковым, например, можно отнести результаты обследования Новогладковской станицы Кизлярского округа, содержащие помимо обязательных пунктов программы детальное описание сложной социальной структуры поселения и его хозяйственную дифференциацию. Описание 3-х категорий казачьего сословия, как отражение основных способов формирования состава Терского казачьего войска: коренные казаки-гребенцы «старой веры» (проживающие в этих местах с XVI в.), казанские татары – «беглые солдаты» и государственные православные крестьяне (в данном случае малороссы из Харьковской губернии), переселенные и «обращенные» здесь в казаков (табл. 3). В других станицах в качестве источников формирования казачьего сословия выступали: переселенные донские казаки, государственные крестьяне из Воронежской, Харьковской, Черниговской губерний, действующие или отставные солдаты Кавказской армии и крещеные в православие горцы – осетины, кабардинцы, грузины и др.

Таблица 3. Типовые «средние» казачьи дворы (по результатам подворной переписи станицы Новогладковской с примерами конкретных домохозяйств). Составлено по: [Статистические монографии, 1881: 300, 305-307]

Проведенные обследования выявили ряд острых социальных проблем привилегированного «служилого сословия»: социальное расслоение («снаряжение» на военную службу членов некоторых домохозяйств ставило их на грань разорения), низкий уровень грамотности (не более 10% взрослого населения), различия в религиозной принадлежности (православие, старообрядчество, сектантство), высокий уровень заболеваемости и детской смертности и др. Текст «статистических монографий» включает небольшое введение и очерки о каждой из 12 станиц, представляющие самостоятельные завершенные повествования. Продекларированные во введении возможности обобщения «сведений по целой группе поселений, принадлежащих к данному типу» и формулирования «выводов о положении целого края», в тексте работы своей реализации не нашли.

Еще до выхода «Статистических монографий» материалы обследования станичного быта стали достоянием административных органов и общественности региона после их публикации в официальных изданиях: «Сборнике сведений о Кавказе» и «Сборнике сведений о Терской области»: по 4-м станицам в 1878 г. и еще по двум – в 1880 г. Отдельные сведения публиковались в «Терских ведомостях» и были доступны широкой аудитории.

Полученные в ходе исследования данные были учтены при разработке «Положения о воинской повинности и военной службе казаков Кубанского и Терского войска» (1882), в частности, бремя воинской повинности ТКВ было снижено – оно теперь вместо 5-ти выставляло 4 конных полка (Сунженский и Владикавказские полковые отделы были объединены). Были приняты меры по выделению дополнительных земельных наделов особо нуждающимся станицам из резерва войска, увеличению благосостояния и грамотности казачьего сословия.

Этот уникальный опыт, опередивший как минимум на десятилетие использование земскими статистиками двух вариантов обследования крестьянских хозяйств: московского «промыслового» (подворное описание) и черниговского «земледельческого» (поселенческое обследование) [Гозулов, 1972], остался невостребованным. «Как одна из работ, произведенная в глухой провинции, она не оставила определенного следа . В эпоху, когда осуществлялся план этих монографий, принципы земско-статистических исследований установлены еще не были, и вполне, поэтому, понятно, возникновение под влиянием требований жизни мысли о типических исследованиях, дававших возможность сравнительно небольшими силами и средствами изучать хозяйственную жизнь народа» [Гурьев, 1921: 14]. «Творцом, создателем выборочного метода, можно сказать, является сама жизнь, является постепенно выясняющаяся чисто практическим путем потребность в менее громоздких, чем сплошное исследование, приемах статистического изучения» [Кауфман, 1911:2].

Оценивая значение терских опытов, можно говорить об их уникальности и самостоятельности, но делать вывод об их «приоритетности» [Mespoulet, 2002: 412] нам представляется малопродуктивным. Исследования зарубежных авторов выявляют все новые примеры использования «предвыборочных» технологий в 1860-1870-х гг. [Seng, 1951; Fienberg, Tanur, 2001; Didier, 2002]. Кроме того, изучение результатов деятельности центрального и губернских (областных) статистических комитетов Российской Империи периода 1830–1910-х годов 21 открывает возможности для поиска и введения в научный обиход пока неизвестных, но, возможно, не менее интересных фактов, имен и трудов.

Библиография

- 1. Глиноецкий Н.П. Исторический очерк Николаевской академии Генерального штаба. СПб: Типография Штаба войск Гвардии и Петербургского военного округа, 1882.

- 2. Гозулов А.И. Очерки истории отечественной статистики. М.: Статистика, 1972.

- 3. Гурьев А.А. Происхождение выборочного исследования и первые его опыты в России // Вестник статистики. 1921. № 1-4. С. 1–48.

- 4. Журнал заседания Статистического комитета Терской области // Терские ведомости. Владикавказ. 1875. № 47. 19 ноября. С. 2–3.

- 5. Казбек Г.Н. Военно-статистическое описание Терской области. В 2-х ч. Тифлис: Отд. ген. штаба Кавказского воен. округа, 1888.

- 6. Кауфман А.А. К вопросу о выборочном исследовании. СПб: Типография М.М. Стасюлевича, 1911.

- 7. Колубейко А. Статистические сведения о Прохладной станице Терского казачьего войска // Терские ведомости. Владикавказ. 1877. № 6. С. 3–4.

- 8. Межов В. Труды центрального и губернских статистических комитетов: Библиографический указатель книг и заключающихся в них статей. СПб.: Типография В. Безобразова и комп. 1873.

- 9. Попко И.Д. Терские казаки с стародавних времен: Исторический очерк. СПб: Типография Департамента уделов, 1880.

- 10. Ржевуский Л.А. Терцы: Сборник исторических, бытовых и географическо-статистических сведений о Терском казачьем войске. Владикавказ: Типография Терского областного правления, 1888.

- 11. Сборник сведений о Терской области: Вып. I. / Под ред. Н. Благовещенского. Владикавказ: Тип. Терского областного правления, 1878.

- 12. Статистические монографии исследования станичного быта Терского казачьего войска. / Под ред. Н. Благовещенского. Владикавказ: Типография Терского областного правления, 1881.

- 13. Didier E. Sampling and Democracy: Representativeness in the First United Surveys // Science in Context. 2002. No 15(3). P. 427–445. DOI: 10.1017/S0269889702000558.

- 14. Fienberg S.E., Tanur, J. Sample Surveys, History of. International Encyclopedia of the Social and Behavioral Sciences J.J. Smelser and P.B. Baltes (eds). Amsterdam: Elsevier, 2001. P. 13453–13458.

- 15. Mespoulet M. From Typical Areas to Random Sampling Methods in Russia from 1875 to 1930. Science in Context. 2002. No 15(3). P.411–425. DOI: 10.1017 / S0269889702000546

- 16. Seng Y. Po. Historical Survey of the Development of Sampling Theories and Practice // Journal of the Royal Statistical Society. Series A (General). 1951. Vol. 114. No. 2. P. 214–231. DOI: 10.2307/2980977.

![Таблица 1. Список станиц Терского казачьего войска на 1 января 1878 г. (составлено по: [Сборник сведений, 1878: 372-375].) Таблица 1. Список станиц Терского казачьего войска на 1 января 1878 г. (составлено по: [Сборник сведений, 1878: 372-375].)](https://api.selcdn.ru/v1/SEL_83924/images/publication_images/96284/Образцов._Таблица_1.3.png)

![Таблица 2. Типовые характеристики станиц Терского казачьего войска (Составлено по [Статистические монографии, 1881: II-III]) Таблица 2. Типовые характеристики станиц Терского казачьего войска (Составлено по [Статистические монографии, 1881: II-III])](https://api.selcdn.ru/v1/SEL_83924/images/publication_images/96284/Образцов._Таблица_2.png)

![Таблица 3. Типовые «средние» казачьи дворы (по результатам подворной переписи станицы Новогладковской с примерами конкретных домохозяйств). Составлено по: [Статистические монографии, 1881: 300, 305-307] Таблица 3. Типовые «средние» казачьи дворы (по результатам подворной переписи станицы Новогладковской с примерами конкретных домохозяйств). Составлено по: [Статистические монографии, 1881: 300, 305-307]](https://api.selcdn.ru/v1/SEL_83924/images/publication_images/96284/Образцов._Таблица_3.png)

2. Получить более подробную информацию в архивах г. Владикавказа пока не удалось. Согласно официальному ответу Центрального государственного архива Республики Северная Осетия-Алания №Т-62 от 07.10.2020 г.: «документы ТОСК в качестве отдельного фонда в ЦГА РСО-Алания на хранение не поступали», но, возможно, отдельные документы по организации данного обследования имеются в других фондах. В статье использованы официальные публикации ТОСК из газеты «Терские ведомости» и других изданий.