- PII

- S013216250014117-1-1

- DOI

- 10.31857/S013216250014117-1

- Publication type

- Article

- Status

- Published

- Authors

- Volume/ Edition

- Volume / Issue 5

- Pages

- 58-69

- Abstract

The need to develop the theoretical heritage of A. G. Kharchev predetermined the purpose of the article. It is based on A. Cherlin's statement about the difference between evolutionary and transformational changes in the institution of marriage as an alternative to the arguments about deinstitutionalization. Deviations (practices and attitudes) considered as signs of transformation, and variations – the evolution of the institution of marriage. A hypothetical set of practices that can be qualified as deviations and variations of normative marital behavior and normative marital attitudes presented. Practices and attitudes as indicators of deviations and variations were assessed on the basis of the analysis of subsamples of husbands and wives (RLMS–HSE 2002, 2003, 2009 and 2019) men and women (RLMS–HSE 1994, 2000, 2009, 2019, ESS–2018, VNDN-2019), as well as statistics and results of researches.

Divorce, premarital sexual relations and attitudes to their acceptability, pregnancies before marriage wives ' attitudes to symmetrical distribution of roles are identified as deviations. In addition, more young husbands, especially those with higher education, have a strong influence on family decision-making compared to older husbands. The matriarchal type of decision-making that prevailed in the Soviet era in the conditions of the socialist economy, when both spouses had approximately equal salaries, is being transformed in the conditions of the market economy.

Variations of normative marital behavior can be considered as stepfamilies, childlessness in marriage, acceptability of extramarital sex and opportunities for adoption of children by same-sex couples, cohabitation before marriage or instead of marriage without children, births outside marriage (the child is registered only by the mother), cohabitation of biological parents, i.e. fragile families.

The paper shows a tendency to reduce the proportion of married people with secondary education in comparison with those with higher education, not only among men, but also among women. The data confirming the advantages of marriage for both men and women, especially in the elderly, presented. Husbands agree with the conservative distribution of roles regardless of age, while the share of such wives decreases in younger ages. Even among young spouses with higher education, there are almost twice as many conservative husbands as wives. This divergence of role expectations provokes a potential basic conflict in marriages. More young husbands and wives hold attitudes to the permissibility of sex outside of marriage, with the age of such spouses less. There is no data on the behavior of spouses in this area.

The institution of marriage, at least in Russia, is developing and there is no reason to say that, at the beginning of the XXI century, it is deinstitutionalized.

- Keywords

- marriage, institution, evolution, transformation, variation, deviation, spouse, child, sex, age, role, wellbeing

- Date of publication

- 28.06.2021

- Year of publication

- 2021

- Number of purchasers

- 6

- Views

- 256

Введение.

Как подчеркивал А.Г. Харчев: «Социальное содержание брака неоднородно по своему характеру: оно включает в себя как экономическую, так и психологическую стороны. Экономические отношения между супругами первоначально были следствием половозрастного разделения труда и имели характер взаимопомощи в обеспечении детей и престарелых родственников… В свою очередь психологическая сторона брака состоит в любви, доверии и общности индивидуального существования…» [Харчев, 1979: 48].

«Современная революция в браке и семейной жизни – это то, что историки иногда называют сверх детерминированным феноменом – нечто такое, что имеет так много отдельных причин и аспектов, что исключение одного, двух или даже нескольких из них не обратило бы развитие этого феномена вспять» [Coontz, 2004: 974]. Как отметил Э. Черлин в работе, посвященной пятидесятилетию издания книги В. Гуда [Goode, 1963], «тот факт, что ведущий ученый в области социологии семьи сделал ряд предсказаний, которые во многих отношениях оказались неверными говорит о том, насколько трудно социологам предсказать будущее семьи» [Cherlin, 2012: 600]. Возможно, именно поэтому Харчевым делались осторожные прогнозы в отношении будущего семьи и брака [Харчев, 1979: 332–363].

Одним из ключевых факторов развития института брака наряду с изменением законодательства о разводах, распространения средств контрацепции, либерализации сексуальной морали и развития новых репродуктивных технологий стал процесс универсализации социальный ролей мужчин и женщин в России в период индустриализации и в постиндустриальный период в западных странах. Влияние меняющегося социального статуса женщин на институт брака анализировалось российскими социологами семьи уже во второй половине ХХ в., задолго до внедрения в российскую науку калек «гендер» и «гендерные роли» (см. напр.: [Харчев, 1972]).

Анализ развития института брака А.Г. Харчевым впоследствии дополнялся теоретически и на основе новых эмпирических данных1 (например, Мацковский, 1989; Голод, 1998; Михеева, 2001 и др.). Ряд работ посвящен этноконфессиональным аспектам современного брака [Магомедов, 1999; Бурханова, 2004; Верещагина, 2009 и др.].

В России, согласно Семейному кодексу, признается брак, заключенный только между мужчиной и женщиной в органах записи актов гражданского состояния2. В других странах браком может считаться однополый юридический союз, либо сожительство с разным набором прав и обязанностей партнеров. В разных культурах, в том числе в российской, нормативные модели брачного поведения несколько отличались, например, допускались не только моногамные, но и полигамные союзы. Нормативная, консервативная модель брачного поведения и установок предполагает добрачное ухаживание, одобрение брачного выбора родителями будущих супругов, сексуальные отношения только в браке, недопустимость внебрачных сексуальных связей, один брак на всю жизнь (за отдельными исключениями), рождение детей в браке, главенство старших и мужчин.

В качестве теоретической основы для анализа развития института брака принимается утверждение о «различии между эволюционными и трансформационными изменениями института брака как альтернативы рассуждениям о деинституциализации» [Cherlin, 2020: 66].

Девиации брачного поведения и установок можно рассматривать как свидетельства трансформации, а вариации – эволюции института брака. В свою очередь «различие между вариациями и девиациями состоит в том, что вариации – это случайные отклонения от основной тенденции (моды или медианы), а девиации – систематические» [White, Klein, 2008: 132]. Девиации в отличие от вариаций являются источником социальных изменений, новые практики поведения имеют тенденцию к увеличению и становятся нормой. О вариациях или девиациях можно судить, основываясь на тенденциях и степени распространенности определенных практик или установок. Очевидно, что в разных странах и регионах РФ оценка определенной практики как девиации или вариации может отличаться.

Девиации.

Гипотетически девиациями можно считать разводы, сексуальные отношения до брака и установки на их допустимость, добрачные зачатия (дети рождаются в течение девяти месяцев после регистрации брака), новые практики распределения супружеских и родительских ролей в браках в сравнении с советским периодом.

Девиацией являются разводы. Россия в 2019 г. занимала первое место по показателю разводов в сравнении со странами, данные о которых приводит Евростат3 и Организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР)4. Значительны межрегиональные различия. Наивысший показатель разводов в Северо-Западном, Уральском и Дальневосточном ФО РФ (4.6), а наименьший – в Северо-Кавказском ФО (2.1)5. Можно считать, что в отдельных регионах разводы пока не являются девиацией.

4. SF3.1: Marriage and divorce rates. 2017 // OECD Family Database [online]. URL: >>>> (дата обращения: 20.01.2021).

5. Приложение к Демографическому ежегоднику России 2019 (информация в разрезе субъектов Российской Федерации). Прил. 3. URL: >>>> (дата обращения: 20.01.2021).

Сексуальные отношения до брака, причем не только с будущим супругом, стали нормой. Уходят в прошлое и двойные стандарты в сексуальной сфере, о чем, в частности, свидетельствуют исследования студентов под руководством автора в Москве и Ставрополе (2018, 2019 гг.).

В 2002 г. разработаны данные переписи населения, согласно которым в этом году более половины детей (54%) рождены в результате внебрачного зачатия, причем 25% – в первые девять месяцев брака, остальные 39% – вне брака [Тольц, 2020]. Согласно данным за 2012 г., т.е. через десятилетие, лишь немногим меньшая доля (23%) всех рождений появилась в первые девять месяцев брака [Чурилова, Чумарина, 2014: 45]. Становится нормативным сожительствовать и, узнав о беременности, заключать брак в этой связи. Возможно, такая девиация будет распространяться и в дальнейшем, в том числе среди образованных жителей, о чем, в частности, свидетельствует увеличение доли студентов Москвы и Ставрополя с 2005–2007 гг. по 2018–2019 гг., которые планируют сожительствовать [Гурко и др., 2019: 74–75].

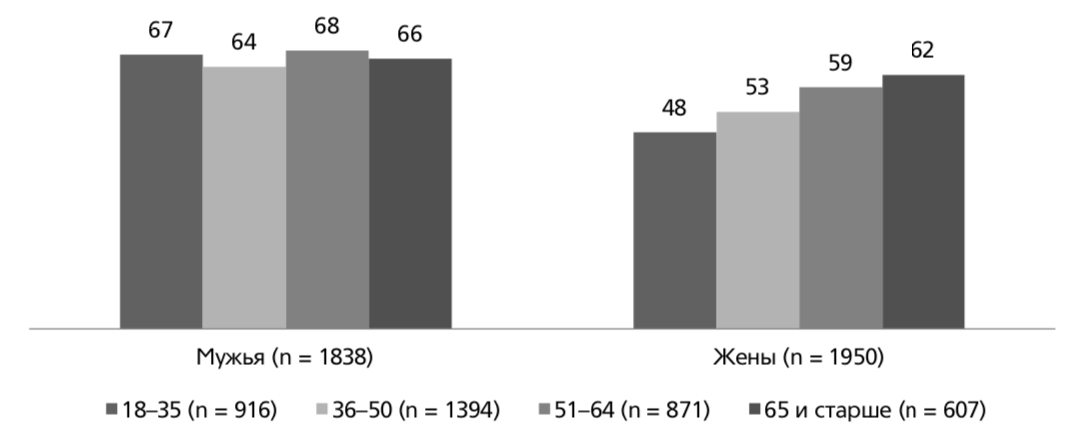

Каковы индикаторы процесса универсализации супружеских и родительских ролей в браке? Такую динамику позволяет определить анализ установок на распределение супружеских ролей мужей и жен в разных возрастных группах по имеющимся переменным в базах данных RLMS-HSE6. С консервативным распределением ролей мужья согласны независимо от возраста, доля же жен-консерваторов уменьшается в младших возрастах (рис. 1). Причем даже среди молодых супругов с высшим образованием почти в два раза больше мужей консерваторов, нежели жен.

Рис. 1. Супруги полностью согласны или согласны с суждением: «Дело мужа – зарабатывать деньги, а дело жены – присматривать за домом и детьми», RLMS-HSE, 2003, (N=3788, %)

Примерно в два раза больше мужей нежели жен придерживались патриархатной нормы о главенстве мужа в семье: «Муж должен нести ответственность за семью, быть её главой, а жена – быть покорной мужу». Среди младшего поколения супругов соответственно 32% мужей и только 14% жен (2003). Такое расхождение ролевых ожиданий провоцирует потенциальный базовый конфликт.

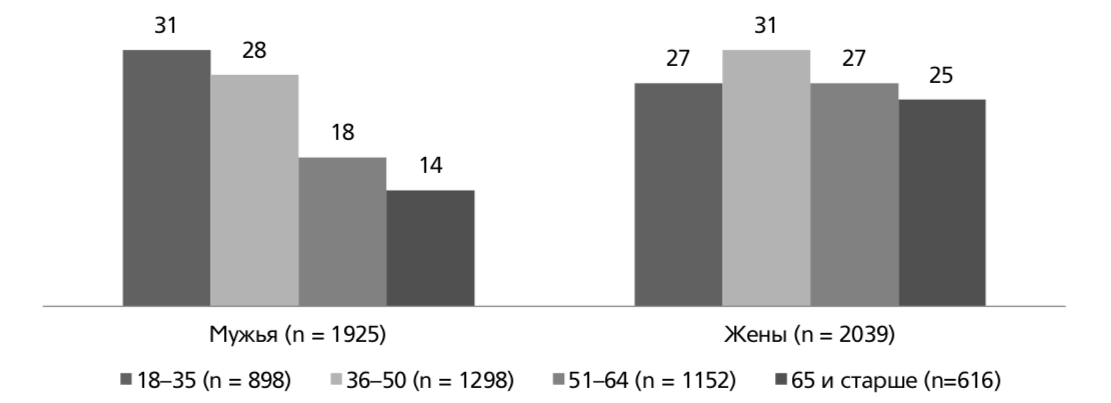

Рис. 2. Супруги «сильно влияют» на принятие решений о крупных покупках (товарах длительного пользования, автомобиле) в зависимости от возраста, RLMS-HSE, 2009, (N=3965, %)

Анализ поведения супругов в разных сферах принятия решений по ответам мужей и жен, принадлежащих к разным возрастным группам (2009), свидетельствует, что молодые мужья более активно участвуют в принятии семейных решений нежели мужья в старших возрастных группах, т.е. такую практику можно считать девиацией. Особенно наглядны различия в таких сферах, как принятие решений о крупных покупках (рис. 2), сбережениях, куда и сколько денег вложить, а также о проведении свободного времени, выходных, отпуска. Доминировавший в советское время матриархатный тип принятия решений в условиях социалистической экономики, когда оба супруга имели примерно равную зарплату, трансформируется в условиях рыночной экономики. И установленные различия не возрастные или зависящие от стажа брака, а именно поколенческие.

Различия по полу по-прежнему существенны при принятии решений о повседневных покупках (9% мужей и 40% жен оказывают сильное влияние), сбережениях, куда и сколько денег вложить (соответственно 19 и 32%), об образовании детей (9 и 19%) и на принятие решения, когда речь идет о занятости и часах работы членов семьи (6 и 12%). Больше мужей с высшим образованием оказывают сильное влияние на принятие семейных решений в сравнении с мужьями со средним образованием. Так, 35% их влияют на решение о крупных покупках (18% мужей, имеющих среднее образование), 29% – на решение куда и сколько денег вложить (соответственно 16%), об образовании детей – 15% (7%), о проведении свободного времени, выходных, отпуска – 18% (9%). Среди жен различия в сферах принятия решений по уровню образования незначительны.

Процесс универсализации родительских ролей в браке [Гурко, 2008], включая наметившиеся девиации (вовлеченное отцовство, использование услуг нянь и гувернанток и т.д.), в данной статье не рассматривается по причине недостатка надежных данных.

Вариации нормативного брачного поведения и установок.

Вариации нормативного брачного поведения и установок – это такие практики и установки, тенденции широкого распространения которых пока не зафиксированы. Гипотетически это семьи, основанные на повторных браках (сводные), бездетность в браке, установки на внебрачные сексуальные отношения и возможность усыновления детей однополыми парами, сожительства до брака или вместо брака без детей, внебрачные рождения (ребенок регистрируется только матерью), сожительства биологических родителей, т.е. хрупкие семьи.

Согласно данным RLMS-HSE, в 2009 г. 10% отцов и 8% матерей, имеющих несовершеннолетних детей, состояли в повторном браке, а в 2019 г. – 11% и матерей, и отцов. Сводные семейные структуры пока скорее вариация. Их доля невелика, а нормы, регулирующие отношения в сводных семьях между детьми и отчимами/мачехами, а также между сводными братьями и сестрами пока не устоялись. О сложности отношений в сводных семьях свидетельствуют специальные исследования [Шевченко, 2016].

В сравнении со многими развитыми странами показатель бездетности женщин 40–44 лет в РФ, по данным по данным RLMS-HSE, 2010, невелик – 9%. Наиболее высок этот показатель в 2010 г., по данным ОЭСР, в Австрии, Испании (22%), в Финляндии, Соединенном Королевстве (20%), в Канаде (19%), а наименьший в Турции (5%), Словении, Чехии, Корее (7%)7. Доля женщин и мужчин в РФ в возрасте 50 лет и старше, состоящих в браке и не имеющих родных детей или официально усыновленных, незначительно снизилась. В 2004 г. 6% жен и 5% мужей, в 2009 – соответственно 4% жен и мужей, в 2019 – только 3,8% жен и 4% мужей никогда не имели детей.

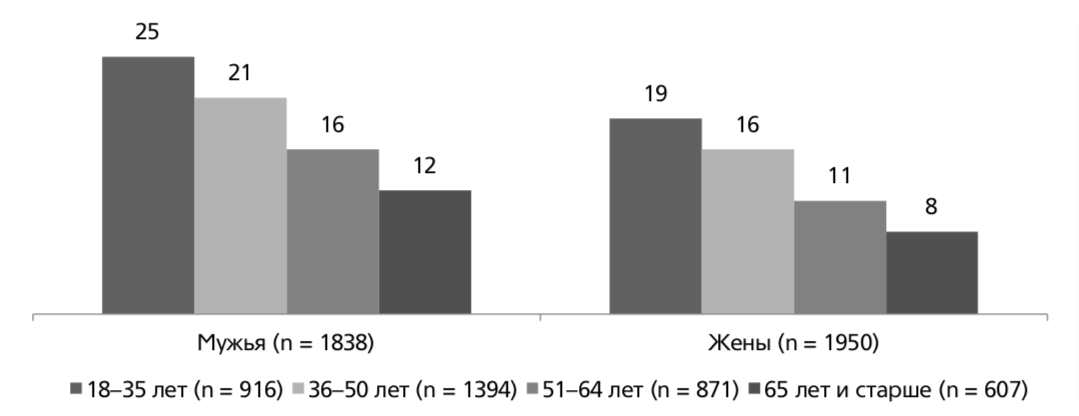

Рис. 3. Мужья и жены считают, что «секс вне брака допустим всегда», RLMS-HSE, 2003, (N=3788, %)

Мнения о том, что секс вне брака допустим всегда придерживается больше молодых мужей и жен, в пожилом же возрасте сторонников внебрачного секса более чем в два раза меньше (рис. 3). Уровень образования не связан с одобрением внебрачного секса мужьями, но больше жен с высшим образованием допускают секс вне брака в сравнении с женами других образовательных групп. Новых данных о распространенности сексуальных отношений вне брака мужей и жен в России практически нет (прежде такие сведения получали в КВД).

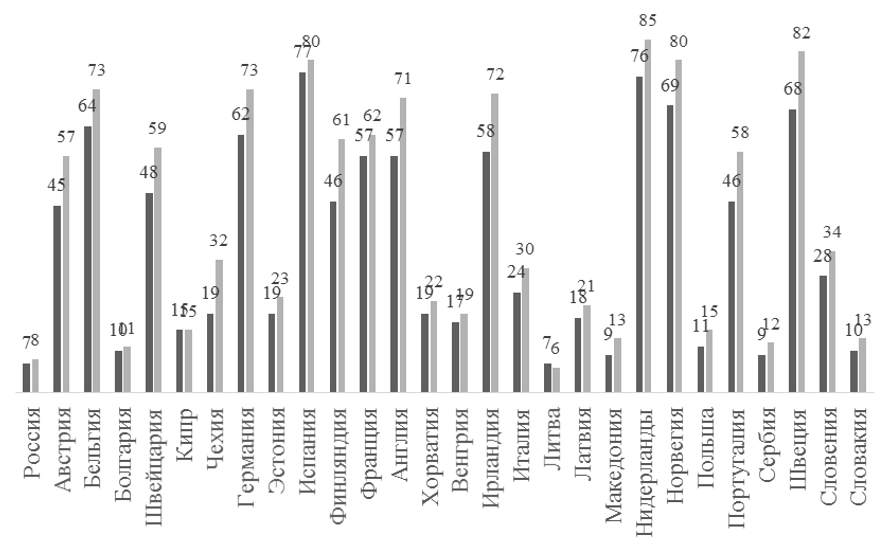

Рис. 4. Согласились с утверждением: «Однополые пары должны иметь такие же права усыновлять детей, как и традиционные семейные пары», ESS-2018, (N по европейским странам = 47086, N в России = 2416, %)

Согласно ESS-2018 наиболее консервативны в отношении возможности усыновления детей однополыми парами жители Литвы (6%), России (8%), Сербии (11%), Македонии (11%), Болгарии (11%), Словакии (12%), Кипра (15%), а более либеральны жители Нидерландов (80%), Испании (79%), Швеции (75%), Норвегии (74%), Бельгии (69%), Германии (67%)8.

В России и мужчины, и женщины в равной мере консервативны (рис. 4). Практически нет различий между имеющими и не имеющими детей (5 и 9%). По возрасту (V=0,205) наиболее либеральны молодые граждане и имеющие степень бакалавра. Более либерально настроены не граждане России (20%) в сравнении с гражданами (8%).

По данным Европейского социального исследования-2018, из числа (N=584) проживающих с партнером в возрасте 25–49 лет, 14% мужчин и 11% женщин считали себя сожителями. Согласно RLMS-HSE, 2019, в той же возрастной группе (N=4050) сожительствовали 10% мужчин и 6% женщин. По данным ВНДН–2019,9 в этих возрастах (N=45610) – 9% мужчин и 8% женщин. Т.е. доля сожителей схожа по разным базам данных. В отличие от многих развитых стран, где сожительства становятся альтернативой браку, в РФ это скорее вариация.

Доля детей, зарегистрированных обоими биологическими родителями, не состоящими в браке, увеличивалась в России и составляла 4% от числа родившихся (41% от числа внебрачных рождений) в 1970 г. и соответственно 11% (51%) – в 2018 г. [Демографический..., 2019: 67]. Обычно такие партнеры сначала сожительствуют, затем узнают о беременности и продолжают сожительствовать без регистрации брака (хрупкие семьи). Такую практику можно считать вариацией. Судя по зарубежным данным так чаще поступают партнеры не имеющие образования и высокого социального статуса. Брак как экономический институт для них не представляет ценности. В России внебрачные рождения без признания отцовства также «чаще распространены среди женщин с низким уровнем образования» [Чурилова, Чумарина, 2004].

Брачный статус и уровень образования.

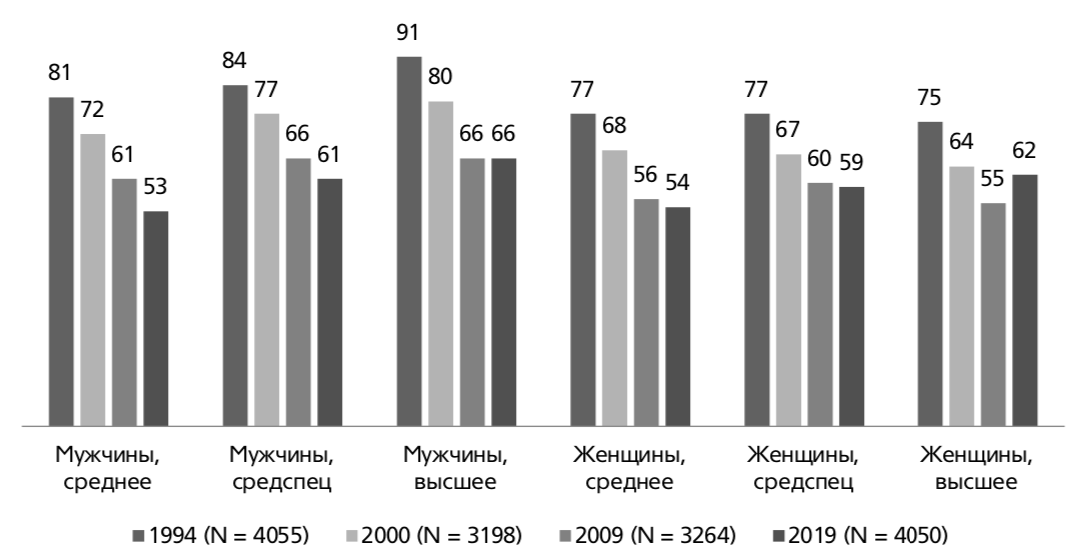

По данным исследовательского Центра Пью (Pew Research Center), в США уменьшается доля состоящих в браке среди жителей не имеющих высшего образования с 1990 г., правда не приводятся данные по полу [Parker, Stepler, 2017]. Для анализа динамики брачного статуса по уровню образования в РФ использованы подвыборки (25–49 лет) данных РМЭЗ разных лет (рис. 5).

Рис. 5. Динамика состояния в браке мужчин и женщин 25–49 лет по уровню образования, RLMS-HSE, 1994–2019, (%)

В РФ тенденция сокращения доли мужчин со средним образованием состоящих в браке проявилась позднее развитых стран по мере становления постиндустриального общества. Деиндустриализация, сокращение стабильных рабочих мест для мужчин без специального образования не способствует их уверенности в создании материальной основы брака. Различие брачного статуса по уровню образования с 2019 г. увеличивается и среди женщин (рис. 5).

В современных условиях, по мнению западных коллег: «Пары с высокими доходами и высоким уровнем образования имеют наибольшие стимулы для поддержания долгосрочных брачных отношений с целью материальных и нематериальных инвестиций в детей» [Lundberg, Pollak, 2015: 30].

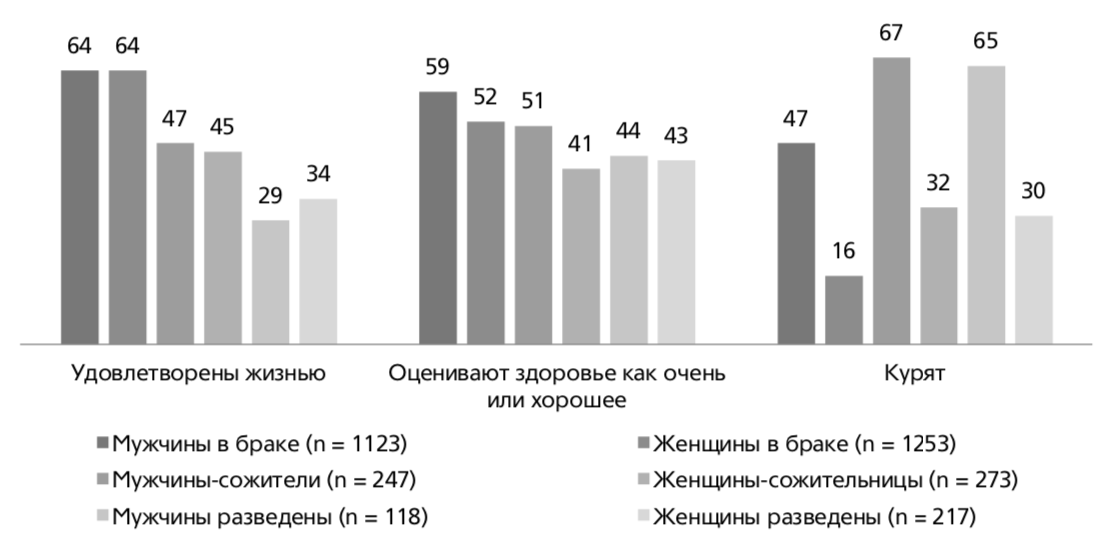

Преимущества состоящих в браке.

Результаты анализа данных RLMS-HSE, 2019 свидетельствуют, что больше мужчин и женщин, состоящих в браке, удовлетворены жизнью и меньше курят в сравнении с сожителями и разведенными. Больше состоящих в браке оценивают здоровье как очень хорошее и хорошее в сравнении с сожительствующими женщинами и разведенными мужчинами того же возраста (рис. 6).

Рис. 6. Отдельные индикаторы благополучия мужчин и женщин 25–49 лет в зависимости от брачного статуса, RLMS-HSE, 2019 (N=4050, %)

Различаются ли супружеские взаимоотношения различных возрастных групп? По данным RLMS-HSE, 2002, испытывают отрицательные переживания «часто или постоянно» (общий балл 11–21) из-за поведения супруга/ги, которые «ведут себя сердито и агрессивно по отношению к ним», «усложняют их жизнь», «показывают им, что он/она (ей/ему) неприятны», «заставляют их чувствовать, что они нежеланны», «действуют им на нервы», «критикуют их», «оскорбляют их» преимущественно мужья и жены средней возрастной группы от 36 до 64 лет (около 50% независимо от пола) и около 35% в младшей и старшей возрастных группах супругов.

Получают «часто или постоянно» (общий балл 23–24) психологическую поддержку со стороны супруга/ги («поддерживает и успокаивает вас, когда вы в этом нуждаетесь», «показывает, что (она/он) заботится о вас как о человеке», «даёт вам полезную информацию или совет, когда вы в них нуждаетесь», «слушает вас, когда вам необходимо поговорить о вещах, имеющих для вас особое значение», «говорит вам вещи, которые укрепляют вашу уверенность в себе», «понимает ваш образ мыслей», «оказывает вам непосредственную помощь, т.е. делает для вас или даёт то, что вам необходимо», «даёт вам почувствовать, что вы можете положиться на (неё/него)») в среднем 50% мужей и 41% жен. Несколько больше (62% мужей и 53% жен) в возрасте 65 лет и старше получают психологическую поддержку со стороны супруга/ги, что свидетельствует о значимости супружества в пожилом возрасте и для благополучия мужчин, и женщин.

Вместо заключения.

Процесс универсализации социальных ролей мужчин и женщин длителен и сопряжен как с расхождением установок и практик в отношении семейных ролей, так и с различием установок представителей разных поколений, а также мужей и жен. Анализ данных RLMS-HSE свидетельствует, что почти в два раза меньше образованных молодых жен в сравнении с образованными мужьями ориентированы на консервативное распределение супружеских ролей, что является потенциальным источником базового конфликта в браках.

Проблемой может быть также расхождение установок и практик по поводу принятия семейных решений. В два раза больше мужей в сравнении с женами считают, что «муж должен нести ответственность за семью, быть её главой». На практике лишь часть молодых образованных мужей влияют на принятие решений в разных сферах семейной жизни.

Спустя более полувека после исследований А.Г. Харчевым социальной сущности брака, стало понятно, что происходит не только разделение институтов брака и родительства, но и экономической (одно домохозяйство, совместный бюджет) и психологической составляющих супружества. В статье в качестве вариаций нормативного поведения не рассматривались отношения «вместе-порознь» двух типов. Причинами первого типа (LAT-Living Apart Together) отношений. т.е. раздельного проживания супругов при наличии духовной и психологической близости может быть специфика профессиональной деятельности, отъезд в связи с получением образования или работой в другом городе/стране (что приводит, в том числе, к формированию межстрановых семей), необходимость ухода за родственниками, отбывание наказания одним из супругов и др. В России такие браки называют в быту гостевыми.

О противоположном варианте образа жизни супругов (LTA-Living Together Apart) в США данные получены при исследовании низкодоходных домохозяйств, во Франции – со средним уровнем [Martin et al., 2011]. Один из типичных вариантов – мужья теряют постоянный доход, особенно в периоды экономических спадов и рассматриваются членами семьи как «балласт» поскольку роль мужа-добытчика остается нормативом. Матери хотят сохранить ребенку отца и поэтому «терпят» его пребывание в доме. В России такие отношения распространены давно, в том числе из-за проблем с разменом жилья, экономической перестройки 1990-х гг., но не изучались.

При изучении влияния пандемии на брачно-семейные отношения за рубежом особое внимание уделяется реакции членов семей на неожидаемые изменения в таких областях, как домашнее обучение, экономический спад и безработица, а также психическое здоровье [Lian, Yoon, 2020: 337]. Уменьшение доходов, вынужденное пребывание дома, интенсивное общение между членами семьи провоцируют напряженность в отношениях. Отмечается возросшая нагрузка на женщин по уходу за членами семьи, которые стали много времени проводить дома [Kim, Zulueta, 2020; Lebow, 2020]. В РФ репрезентативных данных о воздействии пандемии в качестве нового стрессора, создающего нестабильность и неопределенность, на разные типы семей пока нет.

Анализ данных репрезентативных исследований, статистики позволяет утверждать, что разводы, сексуальные отношения до брака, добрачные зачатия, установки жен на симметричное распределение ролей, новые практики участия мужей в принятии семейных решений можно считать индикаторами девиаций, т.е. свидетельствами трансформации института брака. Основные индикаторы вариаций, т.е. эволюции института брака: сводные семьи, бездетность в браке, установки на внебрачный секс и возможность усыновления детей однополыми парами, сожительства до брака или вместо брака без детей, внебрачные рождения, сожительства биологических родителей, т.е. хрупкие семьи. Институт брака, по крайней мере в России, развивается и нет оснований утверждать, что в начале XXI в. происходит его деинституциализация.

References

- 1. Burhanova F.B. (2004) Modern Marriage in Bushkortostan. Ufa: EPD, BushGU. (In Russ.)

- 2. Cherlin A.J. (2012) Goode's World Revolution and Family Patterns: A Reconsideration at Fifty Years. Population and Development Review. Vol. 38. No. 4: 577–607. doi: 10.1111/j.1728–4457

- 3. Cherlin A.J. (2020) Degrees of Change: An Assessment of the Deinstitutionalization of Marriage Thesis. Journal of Marriage and Family. Vol. 82. No. 1: 62–80. DOI:10.1111/jomf.12605

- 4. Churilova E., Chumarina V. (2014) Nonmarital Fertility and Premarital Conceptions in Russia: Parents’ Deliberate Decision? Voprosy statistiki. No. 7: 43–49. https://doi.org/10.34023/2313-6383-2014-0-7-43-49 (In Russ.)

- 5. Coontz S. (2004) The World Historical Transformation of Marriage. Journal of Marriage and Family. Vol. 66. No. 4: 974–979. DOI: 10.1111/j.0022-2445.2004.00067.x

- 6. Golod S.I. (1998) Family and Marriage: Historical and Sociological Analysis. Saint-Petersburg: «Petropolis». (In Russ.)

- 7. Goode W.J. (1963) World Revolution and Family Patterns. New York: The Free Press.

- 8. Gurko T.A. (2008) Marriage and Parenting in Russia. Moscow: IS RAN. (In Russ.)

- 9. Gurko T.A., Orlyansky S.A., Tarchenko V.S. (2019) Students’ Behavior and Attitudes in the Private Sphere. Bulletin of the Lobachevsky University of Nizhny Novgorod. Series: Social Sciences. No 4: 67–78. DOI 10.24412/1811-5942-2019-456-67-78 (In Russ.)

- 10. Hochschild A.R. (1979) Emotion Work, Feeling Rules, and Social Structure. American Journal of Sociology. 1979. Vol. 85. No. 3: 551–575.

- 11. Kharchev A.G. (ed.) (1972) Dynamics of Change of the Position of Women and the Family. XII international workshop on the study of the family. Moscow: IKSI AN SSSR, SSA. (In Russ.)

- 12. Kharchev A.G. (1979) Marriage and Family in the Soviet Union. Experience of Sociological Research. 2nd ed. Moscow: Mysl. (In Russ.)

- 13. Kim A.J., Zulueta J.O. (2020) Japanese Families and COVID-19: “Self-Restraint”, Confined Living Spaces, and Enhanced Interactions. Journal of Comparative Family Studies. Vol. 51. No. 3–4: 360–368. https://doi.org/10.3138/jcfs.51.3-4.011

- 14. Lebow J.L. (2020) Family in the Age of COVID-19. Family process. Vol. 59. No. 2: 309–312. https://doi.org/10.1111/famp.12543

- 15. Lian B., Yoon S. (2020) Burdens, Resilience, and Mutual Support: A Comparative Study of Families in China and South Korea Amid the COVID-19 Pandemic. Journal of Comparative Family Studies. Vol. 51. No. 3–4: https://doi.org/10.3138/jcfs.51.3-4.009

- 16. Lundberg S., Pollak R.A. (2015) The Evolving Role of Marriage: 1950–2010 // The Future of Children. Marriage and child wellbeing revisited. Vol. 25. No. 2: 29–50.

- 17. Magomedov A.A. (1999) Family in the North Caucasus. Stavropol: SGU. (In Russ.)

- 18. Martin C., Cherlin A., Cross-Barnet C. (2011) Living Together Apart in France and the United States. Population (English version). Vol. 66. No. 3-4: 561–581. DOI: 10.1353/pop.2011.0025.

- 19. Matskovsky M.S. (1989) Sociology of the Family. Problems of Theory, Methodology and Methods. (Main ed. G.S. Batygin). Moscow: Nauka. (In Russ.)

- 20. Mikheeva A.R. (2001) Marriage, Family, Parenthood: Sociological and Demographic Aspects. Novosibirsk State University. Novosibirsk.

- 21. Parker K., Stepler R. (2017) As U.S. Marriage Rate Hovers at 50%, Education Gap in Marital Status Widens // Pew Research Center. September 14. URL: https://www.pewresearch.org/fact-tank/2017/09/14/as-u-s-marriage-rate-hovers-at-50-education-gap-in-marital-status-widens/ (accessed 12.11.20).

- 22. Parsons T. (1955) The American Family: Its Relations to Personality and to the Social Structure // Family, Socialization, and Interaction Process / Talcott Parsons and Robert F. Bales (eds). Glencoe, IL: Free Press.

- 23. Shevchenko I.O. (2016) Step-families. Relations and problems. RSUH/RGGU BULLETIN. Series Philosophy. Social Studies. Art Studies. No. 4 (6): 61–68.

- 24. The Demographic Yearbook of Russia. 2019: Statistical Handbook. Rosstat. (2019) Moscow. (In Russ.)

- 25. Tolts M. (2020) On the Influence of Marital Status on Fertility. Demoscope. 2020. No. 871–872. URL: http://www.demoscope.ru/weekly/2020/0871/nauka03.php (accessed 10.12.20). (In Russ.)

- 26. Vereshchagina (2009) A.V. Transformation of the Family Institute and Demographic Processes in Russian Society. Author's abstract of the dissertation.... doctor of Social Sciences. Rostov-on-Don.

- 27. White J. M., Klein D. M. (2008) Family theories (3rd ed.). Thousand Oaks, CA: Sage.