- Код статьи

- S013216250014126-1-1

- DOI

- 10.31857/S013216250014126-1

- Тип публикации

- Статья

- Статус публикации

- Опубликовано

- Авторы

- Том/ Выпуск

- Том / Номер 6

- Страницы

- 134-146

- Аннотация

Феномен патриотизма рассматривается на материалах проявления русской идентичности пользователей сети Интернет. Для получения взаимодополняющих результатов, позволяющих оценивать русский патриотизм как комплекс коллективных и индивидуальных представлений, используются два противоположных подхода к сбору количественных и качественных данных. С одной стороны, в ходе виртуального исследования рассмотрены 10 национальных и националистических русских сообществ общей численностью 1,07 млн человек, базирующиеся в сети ВКонтакте. Выявлены объединяющие элементы коллективных представлений, маркирующие групповую идентичность в русских сообществах за счет конвенционального сближения коннотаций терминов «национализм» и «патриотизм». С другой стороны, в ходе опроса (600 пользователей Интернета) выявлена внутренне противоречивая интерпретация категорий «патриотизм» и «национализм», а также сходное, как в русских интернет-сообществах, восприятие этих понятий как полностью или частично синонимичных. Обнаружена преимущественная интерпретация понятия «Россия» в контексте великодержавных атрибуций при минимальной ориентации на культурные и экономические ценности. Негативная интерпретация патриотизма и гражданственности обусловлена восприятием этих категорий как выражения «верности» власти, не Отечеству. Исследование выявило слабую половозрастную обусловленность коллективных представлений, что косвенно свидетельствует о включении «патриотизма» в содержательное ядро национального самосознания, присущего русским пользователям Сети. В ходе исследования апробирована авторская методика исследования феноменов патриотизма, национализма и гражданственности на основе контент-анализа вербальных конструктов.

- Ключевые слова

- патриотизм, национализм, этническая идентичность, гражданская идентичность, нереактивная стратегия, виртуальное пространство, эффект социальной желательности, «мы» - концепция, геополитическая дистанция

- Дата публикации

- 29.06.2021

- Год выхода

- 2021

- Всего подписок

- 6

- Всего просмотров

- 193

Постановка проблемы.

В условиях геополитических изменений конца ХХ – начала XXI вв. проблематика русского патриотизма активно обсуждается на государственном уровне. Очевидный политический запрос на теоретическое осмысление данного понятия нашел отражение в росте числа исследований, посвященных различным аспектам патриотизма, присущего русским и россиянам.

В последние годы изучены региональные особенности проявления патриотизма [Халий, 2017], стратегии воспитания патриотизма среди подрастающего поколения [Шматько и др., 2016], раскрыта связь патриотизма и гражданской идентичности [Лубский, 2017]. Фрагментарно изучено смысловое наполнение данного понятия [Воробьев и др., 2018], часто статьи этого направления носят умозрительный характер [Романовская и др., 2015], не имеют эмпирического обоснования. Напротив, панельные опросы, проводимые ВЦИОМ1, на наш взгляд, могут дать лишь примерное представление о ключевых точках напряженности, проявляющихся в общественном мнении о патриотизме. Часть исследований патриотизма сосредоточены сегодня вокруг популярной в англоязычных источниках проблемы разграничения конструктивного и конвенционального патриотизма [Sekerdej at el., 2016], отождествляемого в отечественных работах с термином «охранительный патриотизм» [Кузнецов, 2016].

Среди теоретического многообразия источников практически без внимания [Мартынов, 2009] остается вопрос сущностного разграничения понятий «патриотизм» и «национализм», имеющий, по нашим наблюдениям, ключевое значение в исследовании уровней идентичности граждан России. Между тем рассмотрение патриотизма как элемента «мы-концепции» [Мадинье, 1995] позволяет, помимо прочего, проанализировать особенности надындивидуального уровня русской этничности. Двойственное положение русского этноса в процессах строительства российской нации, вызванное очевидным превалированием русских во всех регионах многонациональной страны, позволяет рассматривать русский патриотизм как амбивалентное явление, лежащее в основе этнической самоидентификации, но, в то же время, жестко структурированное за счет эффекта социальной желательности и противопоставления национализму.

Поэтому изучение русского патриотизма в его типичных и крайних проявлениях видится важной задачей, стоящей перед отечественной этносоциологией. На наш взгляд, достоверное представление о значении патриотизма для русской идентичности может быть получено лишь благодаря сравнительному анализу мнений респондентов, в разной степени вовлеченных в дискурс актуализации патриотических настроений.

Методология.

На протяжении многих лет наиболее универсальным методом, применяемым в изучении феномена этничности, оставался опрос и его основные разновидности – анкетирование и интервьюирование [Сикевич, Федорова, 2018].

Однако, описывая процессы, характерные для российского общества XXI в., нельзя не принять во внимание тенденцию повсеместной виртуализации. По данным на 2020 г., среднестатистический россиянин пользуется различными сервисами в сети Интернет ежедневно около 7 ч2. Более того, киберпространство с общедоступными социальными сетями стало в последнее десятилетие территорией демонстрации идентичности пользователей [Saunders, 2011]. Несмотря на часто высказываемые опасения о кибербезопасности и защите личных данных, социальные сети, обладающие высоким кредитом доверия пользователей, становятся локусом самоорганизации представителей русского этноса.

Русские национальные и националистические сообщества сети ВКонтакте, объединенные по признаку самопричисления пользователей к данному этносу, выступают доступным для анализа архивом цифровых следов виртуальной русской этничности. Постоянное обращение к проблематике этничности, характерное для коммуникативных практик в этих сообществах, имплицитно актуализирует дискурс русского патриотизма, наделяя его связками представлений и смыслов в соответствии с ценностными ориентациями членов отдельных кластеров русских групп.

Для проведения систематического анализа дискурса патриотизма, сформированного в виртуальном пространстве русской этничности социальной сети ВКонтакте, был применен комплекс методов [Lee, 2000], получивший в англоязычной социологии наименование нереактивной (Non-reactive) стратегии исследования [Webb at el., 1966]. С помощью методов цифровой этнографии [Pink at el., 2016] и автоматизированного контент-анализа средствами SMM-сервисов были проанализированы архивы постов и комментариев пользователей десяти крупнейших русских сообществ ВКонтакте, включающие национал-патриотические группы с остро-политической повесткой дня (сообщества «Здоровая Русь – Россия, Украина, Беларусь», «Я русский» и др.); сообщества исторической направленности, в риторике которых довлеет тематика «Руси» и «Советского Союза» (например, «Православная Русь», «Святая Русь» и др.); объединения культурного характера, объединенные на основе сочетания представлений об этносе, религии и культурных достижениях русского народа (сообщества «Русская культура», «Русская душа || Святая Русь || История России» и др.).

Общее количество верифицированных индивидуальных пользователей сообществ данной выборки составило 1,07 млн человек. 19,1% пользователей участвовали в жизни русских сообществ в формате незаметного присутствия («read only»), 36,7% пользователей вошли в состав ядра целевой аудитории, генерирующего более 80% наблюдаемого контента сообществ. В качестве периода анализа был принят шестилетний срок с 1 января 2014 по 1 января 2020 гг., охватывающий временной промежуток наибольшей наблюдаемой активности пользователей (рис. 1).

Рис. 1. Динамика изменения численности верифицированных пользователей крупнейших русских этнических сообществ сети ВКонтакте с 2010 г. по настоящее время

Для сравнительного анализа изучаемого феномена использовался также метод анкетного опроса в пространстве Интернета. Выбор этой формы реализации классического исследования обусловлен затрудненностью очного контакта с респондентами в ситуации пандемии. Несмотря на известные недостатки интернет-опросов, связанные со спецификой выборки (преобладание активных пользователей, преимущественно с высшим образованием), удалось получить эмпирические факты, сопоставимые по важности с данными, выявленными в ходе применения нереактивной стратегии.

Общее число опрощенных составило 600 человек. В связи с целью исследования, направленной на изучение установок именно русских пользователей Сети, производился ремонт выборки, из которой были исключены респонденты, не указавшие свою национальную принадлежность либо указавшие не русскую национальность. Далее в ходе анализа рассматривались ответы 548 человек3.

Специфика опросного листа состояла в некотором предпочтении открытых вопросов и незаконченных предложений по сравнению с вопросами закрытого и полузакрытого типа (в примерной пропорции 3:2). Это дало возможность, во-первых, свободного изложения мнения в удобной для респондента форме, во-вторых, снизило эффект социальной желательности и, в-третьих, привело к лучшей сопоставимости с текстами членов национальных сообществ Сети. Ответы классифицировались посредством процедуры контент-анализа.

Результаты нереактивного исследования.

Систематическое осмысление коммуникативных практик, существующих в виртуальном пространстве русской этничности, позволяет сделать вывод о первостепенном значении разделяемых коллективных представлений в формировании групповых границ. Поскольку минимальной единицей выборки нашего онлайн-исследования служили русские сообщества, не индивидуальные пользователи, наиболее очевидным путем анализа стало выявление типичных коллективных представлений.

Формирование устойчивого виртуального сообщества, основанного на различных формах идентичности, неразрывно связано с необходимостью баланса между механизмами верификации предзаданной информации и высоким уровнем доверия среди членов группы. В этих условиях сходство представлений членов сообщества о себе – русских (авто-представления), и значимых других (гетеро-представления) выступает индикатором групповой идентичности.

Несмотря на принципиальные различия ценностных ориентаций, характерных для политико- и культурно-ориентированных русских сообществ сети ВКонтакте, именно представления о так называемом «русском патриотизме» оказались практически идентичны во всех изучаемых группах.

По данным контент-анализа, ежегодно от 8,3 до 12,1% постов в русских сообществах из анализируемой выборки были посвящены проблематике трактовки патриотизма, что свидетельствует о высоком уровне рефлексии, характерном для русских национальных и националистических групп. Максимальная концентрация цифровых следов, связанных с феноменом русского патриотизма, была отмечена в связи с обсуждением инициативы «Бессмертный полк» (в периоды ее проведения и контексте отвлеченного обсуждения).

Однако существует разница смыслового наполнения данного понятия и его классических трактовок. В связи с постоянной актуализацией дискурса этничности, характерной для изучаемых сообществ, наиболее распространенной смысловой связкой выступают словосочетания «русский патриот», «русская нация» и «русское отечество».

Углубленное изучение смыслового наполнения термина «русский патриот» демонстрирует, что его формулировка в абсолютном большинстве постов (87,3%) складывается из рекомбинации трех основных характеристик:

1. Любви/уважения к русскому народу.

2. Памяти/почтения к победам русского народа.

3. Интенции на помощь соотечественникам/братским народам.

Как следует из контекста высказываний, первоочередным акцентом в них выступает этническая принадлежность. В данной трактовке патриотизм становится любовью не к Отечеству в широком понимании слова (к России как государству), а к территории расселения русского этноса, к русским – как к государствообразующему народу России.

Парадоксальное совпадение коннотаций виртуального русского патриотизма с широким пониманием термина «национализм», на наш взгляд, оказывается не случайным.

Дискурс стигматизации национализма, фигурирующий, к примеру, в СМИ в связи с украинским конфликтом, создает существенные трудности для формирования границ русских виртуальных сообществ. Речь идет как об опасениях по поводу возможного уголовного преследования за проявления русского национализма в сети, так и о диссонансе самовосприятия, где любовь к собственной этнической группе может быть трактована и как крайне позитивное качество, и как часть негативного образа ксенофоба.

Именно поэтому, при всей подчеркнутой значимости патриотизма как одной из ключевых черт «мы»-концепции русских пользователей виртуального пространства, использование данного термина связано с рядом сопутствующих стратегий, сводящихся к обобщенным утверждениям, решающим задачу коллективного самооправдания:

1. «Русский патриотизм не основан на идее превосходства, у каждого народа есть свои сильные стороны, поэтому в некоторых аспектах мы объективно лучше других».

2. «Русский патриотизм не стремится к межнациональной розни. Мы не собирались в группы, чтобы кого-то ненавидеть, мы просто любим свой народ».

3. Русский патриотизм нельзя назвать националистическим или тем более нацистским, потому что мы придерживаемся умеренной позиции в своих оценках» [Федорова, 2019].

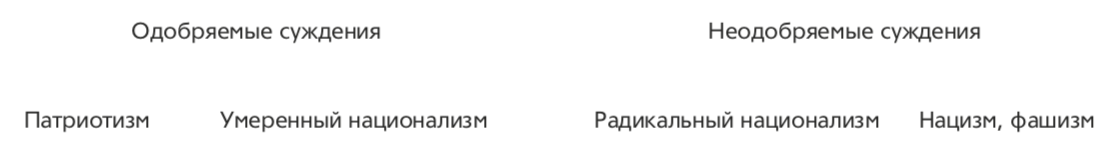

Как можно заметить на примере приведенных обобщенных высказываний, обращение к терминологии патриотизма выступает частью своеобразной шкалы допустимой идеологии, построенной на принципах противопоставления воззрений, одобряемых или не одобряемых в пределах изучаемой группы (рис. 2). Фактически речь идет о конвенциональном пересмотре стереотипной дихотомии «хороший патриотизм – плохой национализм» за счет разграничения умеренного и радикального национализма (механизм, используемый в более конформных русских сообществах) и добавления нового предельного значения шкалы, значимого в контексте русской истории, – фашизма/нацизма (механизм, характерный для сообществ националистического толка).

Рис. 2. Система оценки взглядов по отношению к русскому народу, распространенная в виртуальном пространстве этничности

Дальнейшая легитимация указанного разграничения обнаружена нами в процессе исследования коллективных представлений о значимых «других», а именно – на примере формирования образа «врагов русского народа». Как следует из данных контент-анализа, 67% упоминаний нацизма и/или крайних проявлений национализма сосредоточено в постах и комментариях, связанных с Украиной и используемых в отношении официальной украинской идеологии и «бандеровцев».

Результаты интернет-опроса: «патриот» vs «националист».

Во время проведения опроса при ответе на закрытый вопрос «Характерно ли для русских чувство патриотизма, национальная гордость?» были получены следующие (вполне ожидаемые) результаты: примерно 4/5 респондентов во всех возрастных группах посчитали, что патриотизм характерен для русского народа (табл. 1).

Таблица 1. Ответ на закрытый вопрос, характерны ли для русских патриотизм и национальная гордость % в возрастной группе

|

Возрастные группы, лет |

Ответы |

|

|

Характерны |

Не характерны |

|

|

16–30 |

83 |

17 |

|

31–45 |

77 |

23 |

|

46–60 |

76 |

24 |

|

Старше 60 |

79 |

21 |

Дальнейшее сравнение образов «патриота» и «националиста» осуществлялось посредством анализа ответов на два незаконченных предложения: «Патриот – это тот, кто…» и «Националист – это тот, кто…».

По образу патриота было получено 493 ответа, которые классифицированы по трем контент-аналитическим рубрикам – «чувства» (66,8%), «поступки» (28,6%) и негативные коннотации (4,6%).

Чувства. Патриот, прежде всего, любит Родину, гордится ею, хранит ей верность, в трудных ситуациях сначала думает о России, а потом о себе, руководствуясь установкой «права она или не права, но это моя Родина». Обращают внимание развернутые ответы (ради такой реакции авторы предпочли открытую форму вопроса). Приведем наиболее показательные:

1. Патриот любит свой народ не для поста в сети, а простой человеческой любовью, потому что чувствует свои корни и связь с предками (мужчина, 35 лет).

2. Патриот независимо от внутренних проблем и внешнего давления всегда выбирает сторону своей страны, действуя на ее благо (мужчина, 43 года).

3. Патриот не кричит о своей любви и любит родину независимо от правительства и правителей (женщина, 68 лет)

4. Патриот любит страну, даже если она его не любит (мужчина, 20 лет).

Поступки. Патриот никогда не покинет Родину, даже понимая, что где-то «богаче и спокойнее». Он больше делает, чем говорит о своем патриотизме, готов на жертвы и лишения, а если понадобится, готов отдать жизнь за Россию, никогда ее не предаст.

1. Высший патриотизм – самопожертвование (женщина, 63 года).

2. Не бравирует своим отношением к России напоказ, а занимается реальными делами во благо (мужчина, 42 года).

3. Грамотно говорит по-русски, знает историю своей страны, бережет традиции и воспитывает в своих детях такое отношение к Родине (женщина, 32 года).

4. Строит свою страну, а не обсуждает соседский огород (мужчина, 24 года).

Негативные коннотации немногочисленны и отражают мнение противников существующей власти. Эти респонденты полагают, что патриот доверяет пропаганде, не хочет думать самостоятельно, молится на президента, «орет всем, что Россия – супер, а сам мечтает свалить».

Важно отметить, что у респондентов обоих полов примерно равное количество негативных высказываний сосредоточено в возрастных группах до 30, от 31 до 45 и старше 60 лет (в среднем по 6–7 высказываний на группу), в то время как респонденты в возрасте 46–60 лет вообще не использовали негативные коннотации.

По интерпретации респондентами образа националиста было получено также 493 ответа, которые классифицированы по трем контент-аналитическим рубрикам – положительные характеристики (26,6%), отрицательные характеристики (65,9%) и оценки (7,5%).

Каждый четвертый из числа респондентов приписывает националисту положительные качества, по смыслу совпадающие с интерпретацией образа патриота: националист любит свою страну и народ, уважает его, делает все для их блага, защищает Родину, готов постоять за честь страны, поддерживает политику государства. При этом несколько чаще (по сравнению с интерпретацией «образа» патриота) вместо понятия «Родина» или Россия фигурирует понятие «нация/народ». В частности, националист «считает русский народ основой государства», верит в свою нацию, гордится своим происхождением, чтит (превозносит) свой народ и т.п.

Отрицательные коннотации по содержанию носят нормативный характер: националист ненавидит другие народы, не уважает их, ставит свой народ выше других (установка этноцентризма), ценит национальность, а не гражданство, «под любовью к Родине скрывает ненависть к другим», делит всех на своих и чужих и т.п. Около 3% респондентов отмечают, что националист «прикрывается патриотизмом» и считает, что «все традиции и ценности служат объектом преклонения», поскольку «для него национальная принадлежность важнее качеств личности», «для националиста нация выше свободы». Примечательно, что ряд респондентов мужского пола (примерно 4% опрошенных) считают национализм радикальной формой патриотизма. («использует любовь к родине в низменных целях», склонен к «нездоровому обожанию своей страны», «извращает понятие Родина» и т.п.).

Оценки националиста носят главным образом бранный характер: это – «фанатик», «фашист», «расист», «примитив», «провокатор» и другие коннотации, распространенные в абсолютном большинстве случаев среди респондентов старше 30 лет.

Сопоставим модальные характеристики образов националиста и патриота, названные более чем 5% участников опроса.

Таблица 2. Модальные характеристики (% к числу опрошенных)

|

Характеристики патриота |

% |

Характеристики националиста |

% |

|

Любит Родину |

45,7 |

Ставит свой народ выше других |

19,2 |

|

Защищает от врагов |

7,4 |

Ненавидит другие народы |

10,4 |

|

Гордится Родиной |

6,0 |

Любит свой народ |

6,4 |

|

Работает во благо России |

5,3 |

Не любит чужаков |

5,7 |

|

Готов отдать жизнь |

5,1 |

Защищает свой народ от врагов |

5,5 |

|

Уважает |

5,0 |

Нетерпим |

5,2 |

Наиболее заметная оппозиция выявлена по категориям «Родина (отчизна)» и «народ (нация)», причем примерно для ¾ респондентов это различные смысловые категории, в то время как для ¼ части участников опроса эти понятия сливаются воедино. Данный факт в целом соответствует тенденции, выявленной при анализе виртуального пространства: для условного патриота ключевое понятие – «родина/отечество», для националиста – «нация/народ». В отличие от патриота националист, судя по данным опроса, интерпретирует представителей иной этнической группы чаще не как «других», а как «чужаков» или «врагов», формируя в своем сознании негативную дихотомию.

Насколько патриотизм является модальной чертой русского менталитета? Участникам опроса для оценки был предложен список 15-ти качеств, гипотетически присущих большинству русских людей. Из их числа респондентам предлагалось выбрать 5 наиболее характерных для русского человека и их самих. В результате чувство патриотизма в описании русского народа заняло 4-е место (71,8%) после доброты (77,2%), милосердия (76,5%) и терпеливости (74,0%). В то же время респонденты при описании качеств, присущим им самим, отмечали патриотизм значительно реже – 41,4% опрошенных посчитали самих себя патриотами. Более того, респонденты из старших возрастных групп «примеряли» на себя данное качество на 10-13% чаще, чем молодежь до 30 лет.

Судя по данным наших предыдущих исследований [Сикевич, 2005], доброта и терпеливость стабильно занимают ведущие места в описании респондентами свойств «русского национального характера». В то же время значимость патриотизма в последнее время заметно возросла, оттеснив на более дальние позиции, в частности, такие качества как «простота/простодушие» и «гостеприимство». Можно предположить, что этот сдвиг в системе ценностных установок обусловлен как событиями последнего десятилетия, так и усилением «анти-западнических» настроений, которые формирует санкционное давление и расширяющееся противостояние Россия и Запада (как реальное, так и мифологизированное). Симптоматично, что в ответах на открытые вопросы красной нитью проходит тема «унижения» России со стороны «западных партнеров».

Результаты интернет-опроса: патриот и Россия.

Итак, Россия воспринимается не только как Родина, объект любви и гордости ее граждан, но и как держава, противостоящая «проискам» недоброжелателей. Об этом свидетельствует контент-анализ характеристик, полученных в ходе классификации ответов на открытый вопрос «Напишите первых три слова, которые приходят в голову, когда слышите слово “Россия”». Примерно в каждом втором суждении понятие «Родина» соседствует с понятием «держава» или с такими атрибутами державности как величие, сила, непобедимость, несокрушимость, мощь, могущество и т.п.

Аналогичная тенденция выявлена и при анализе ответов на вопрос, «какие именно события в истории России вызывают чувство гордости». Участники опроса перечислили все сколько-нибудь значимые победы «русского оружия». Абсолютно первое место заняли победа в Великой Отечественной войне (74,7%), победа в Отечественной войне 1812 года (15,6%) и «все наши победы над врагами» (8,1%). Типичные развернутые ответы выглядят примерно так: «мы – великая страна, которая победила Орду, Наполеона и фашистов», «мы смогли объединить земли и народы в огромное государство и отстоять его назло врагам. Обращает внимание характерное «мы» – групповая идентификация народа с государством, распространенная и среди пользователей Интернета.

«Державная» установка обнаруживается и в списке исторических личностей, которые вызывают у респондентов положительные чувства: Петр I («разбил шведов», «завоевал Прибалтику») – 44,1%; Екатерина II («завоевала Крым») – 9,0%, Суворов (9,0%); Жуков (6,3%); Кутузов (5,5%). Перечень исторических деятелей на три четверти состоит из имен великих князей, императоров, генсеков и генералов. Учитывая, что, по мнению участников опроса, русских объединяет, прежде всего, наряду с русским языком (4,5 балла) историческое прошлое (4,2 балла), очевидно, что национальная консолидация носит преимущественно державно-милитаристский характер.

В каждом третьем-четвертом ответе в качестве еще одного определения России фигурирует указание на ее масштаб.

Доминирование в образе «России» атрибуций, связанных с ее восприятием как Родины, державы и пространства/природы, является чрезвычайно устойчивым и прослеживается с 1996 г., когда аналогичный вопрос был впервые включен нами в опросный лист. Ассоциации с предметным миром, географическими объектами, историей, культурой и экономикой значительно менее частотны (табл. 3).

Таблица 3. Восприятие России (% ответов)

|

Рубрики контент-анализа |

Доли ответов |

|

Государственность и ее атрибуты |

29,9 |

|

Родина и ее восприятие |

18,1 |

|

Природа и географические объекты |

12,8 |

|

Пространство и его масштаб |

12,3 |

|

Негативные оценки |

10,2 |

|

Народ и его менталитет |

6,8 |

|

История и культура |

4,4 |

|

Персоналии |

3,3 |

|

Предметный мир |

2,2 |

Правда, у каждого десятого участника опроса в связи с образом России возникают негативные оценки деятельности государства или негативные чувства по отношении к России. Показательно, что те же респонденты реагировали аналогичным образом на понятие «патриот». Типичный для них ассоциативный ряд выглядит следующим образом: «Все плохо, диктатура, развал» или «Безработица, воровство, хамство».

Вопреки возможным предположениям, данный набор негативных характеристик не имеет, по нашим наблюдениям, половозрастной обусловленности. Согласно данным контент-анализа, целостно-негативное восприятие страны и своего народа было отмечено примерно в равных долях у представителей всех возрастов. Более того, не было обнаружено свидетельств так называемой женской конформности, выявленной нами ранее в ходе исследования национальных групп сети ВКонтакте.

При анализе массива ответов в целом соотношение условно положительных или нейтральных атрибуций образа «России» по сравнению с отрицательными можно представить в виде пропорции 9:1. Это подтверждает список наиболее частотных характеристик (табл. 4).

Таблица 4. Модальные атрибуции России(% к числу опрошенных)

|

Модальные характеристики |

% |

|

Родина |

18,7 |

|

Огромная, бескрайняя |

13,9 |

|

Великая |

12,8 |

|

Гордость |

10,1 |

|

Могучая, могущественная |

9,6 |

|

Держава, державность |

9,4 |

|

Страна |

8,0 |

|

Москва |

5,7 |

|

Путин |

5,5 |

|

Бедность, нищета |

5,5 |

|

Любимая |

5,4 |

|

Сильная |

5,4 |

|

Леса, березы |

5,0 |

|

Наша, мы |

5,0 |

|

Народ, русский народ |

5,0 |

Результаты интернет-опроса: патриот vs гражданин.

Логично предположить, что на уровне рефлексии любовь к своей стране как к Родине и некоему пространству соотносится с гражданской идентичностью, формируя ассоциативный ряд «патриот – гражданин». Это подтверждают данные ранжирования участниками опроса собственных идентичностей: граждане России (2,4), русские (2,6), православные христиане (3,4), славяне (3,9) жители своего города/села (4,3), европейцы (4,7).

Как видно, оппозицией по групповой самоидентификации являются гражданская (национальная) и европейская принадлежности. Эта оппозиция устойчива: в наших предыдущих исследованиях гражданская и европейская идентичности всегда были полюсами системы идентификаций. Обращает внимание, что этническая принадлежность в ранговом выражении практически совпадает с гражданской, косвенно указывая на частичное «наложение» категорий этничности и гражданства. Аналогичный факт обнаружен и при анализе русских групп в виртуальном пространстве.

В каких случаях человек чувствует себя гражданином России? Так было сформулировано незаконченное предложение в тексте опросного листа. В среднем каждый 6-й (16,5%) испытывает это чувство всегда. Примерно для половины опрошенных пользователей Интернета это чаще всего формальный повод (предъявление паспорта или других документов, участие в выборах, служба в армии, уплата налогов и т.п.). Для каждого третьего респондента (33,8%) гражданские чувства вызывают события личной жизни (участие в праздновании 9 мая и шествии «Бессмертного полка», просмотр радио- и телепередач и, в особенности, выезд за границу). Для каждого десятого (9,8%) поводом актуализации гражданской идентичности служат нападки на Россию, ее унижение, очернение и охаивание. Почти столько же респондентов (8,9%) чувствуют себя гражданами России, когда «любуются природой», «просторами полей», смотрят на карту. Очевидно, что природно-пространственное восприятие России сохраняется и при иной формулировке вопроса, фактически на равных конкурируя в сознании с «державными» и охранительными установками.

У 14,6% их гражданская принадлежность вызывает негативные эмоции, сопоставимые с теми, которые ранее выявились в связи с понятием «патриот» и ассоциативным рядом по поводу России. Их не устраивает коррупция, высокие налоги, всякого рода штрафы, что они «живут хуже европейцев», что «ездят по колдобинам», что «их мнение не принимается в расчет». Представители разных возрастных групп примерно в равной степени подвержены негативным эмоциям, связанным с гражданской идентичностью. Принципиальные различия наблюдаются в причинах недовольств: в то время как представители молодежи до 30 лет связывают свой негатив с геополитическими изменениями, а также с действиями верховной власти, люди 31–60 лет чаще отмечали сравнительную бедность России и непомерные налоги. Абсолютное большинство ответов респондентов в возрасте от 60 лет связано с «нищенской пенсией» и «необходимостью считать копейки». Тем не менее во всех указанных половозрастных группах «выходят на протесты» 1,3% недовольных участников данного опроса: доминирует «пассивное неприятие» над «активным действием».

Выводы.

Исследование показало, что эмпирические факты нереактивного исследования и классического опроса одинаково характеризуют следующие типичные коллективные представления.

Составляющие дихотомической пары «русский патриот – русский националист» не интерпретируются как полярные по смыслу категории. По мнению членов русских групп Интернета и участников опроса, они по содержанию частично пересекаются или совпадают. Эта тенденция сильнее проявляется в виртуальном пространстве, где слабее влияние эффекта социальной желательности и нормативности.

Активное преодоление стигматизации национализма в сообществах виртуального пространства русской этничности осуществляется за счет формирования новых дихотомических связей. В частности, «правильный» русский национализм, служащий групповому сплочению, противопоставляется участниками националистических интернет-групп идеологиям фашизма и нацизма.

Смысловая связка «русский патриот – русское отечество (Россия)» по направленности и содержанию, как в нереактивном, так и в классическом исследовании, сходна. Речь идет о любви к Родине, национальной гордости и готовности поддержать соотечественников (братские народы). При этом чувства по отношению к Родине проявляются сильнее, чем готовность к действиям и сами действия во благо России. Родина для подавляющего числа участников как групп Интернета, так и опроса, – это великая держава с соответствующими ее статусу атрибутами, а также пространство, освоенное народом. Характеристики, связанные с экономикой, культурой и религией, присутствуют в обоих случаях в минимальном количестве.

Национальную гордость вызывают события, почти исключительно связанные с победами России над врагами, что соответствует восприятию страны как великой державы. В определенной мере это объясняется содержанием школьных учебников по истории, а также идеологическим воздействием государственных СМИ. Однако обнаруженная тенденция по объему и устойчивости превышает институциональное влияние и является следствием самостоятельного выбора. Можно предположить, что этот выбор в известной мере обусловлен расширяющейся геополитической дистанцией по линии «Россия – Запад» и выполняет для национального самосознания охранительную функцию.

Негативная трактовка понятий «патриот», «гражданин» и «Россия» свойственна примерно десятой части участников опроса, которые воспринимают патриотизм как верность власти и оправдание любой ее деятельности. Для этого контингента «внутренних эмигрантов» гражданство – не более чем наличие российского паспорта, а Россия – страна проживания. Примечательно, ни один из членов этой подгруппы участников опроса не назвал Россию родиной, отчизной, идентифицируя ее исключительно с властью или отдельными ее представителями («путинская Россия», «вотчина едро» и т.п.). Напротив, в нереактивном исследовании тождество понятий «Россия» и «Родина» отмечено даже у представителей леворадикального крыла националистических групп.

Субъектные характеристики (пол, возраст), судя по корреляционным плеядам и коэффициенту сопряженности, влияют на содержание ответов минимально. На наш взгляд, это связано со спецификой выборки опроса и составу участников русских групп Интернета. Понятно, желание ответить на довольно объемную анкету возникает лишь у лиц с устойчивой и актуализированной в сознании этнической и национальной идентичностью. Аналогично можно объяснить желание включиться в состав национальной группы в Интернете. Как показывают наши исследования [Сикевич, 2012], национальное самосознание относится к феноменам, которые обладают целостной природой и слабо структурированы по факторной обусловленности.

Библиография

- 1. Воробьев В.П., Еремина Е.В., Неделько С.И. Символы российской государственности в сознании студенческой молодежи // Социологические исследования. 2018. № 8. С. 117–127.

- 2. Кузнецов И.М. Вариативность дискурсов патриотизма в повседневном сознании россиян // Власть. 2016. Т. 24. № 7. С. 164–171.

- 3. Лубский А.В. Гражданский патриотизм: о совместимости патриотизма и гражданственности в российском обществе // Гуманитарий Юга России. 2017. Т. 23. № 1. С. 42–59.

- 4. Мадинье Г. Сознание и любовь. Очерк понятия «мы». М.: ИНИОН, 1995.

- 5. Мартынов М.Ю. Заметки о понятиях «патриотизм» и «национализм»// Социологические исследования. 2009. № 11. С. 138–141.

- 6. Романовская В.Б., Сальников В.П. Поиск национальной идеи в многополярном мире // Правовое поле современной экономики. 2015. № 7. С. 44–50.

- 7. Сикевич З.В. Этнические парадоксы и культурные конфликты в российском обществе. СПб.: СПбГУ, 2012.

- 8. Сикевич З.В., Крокинская О.К., Поссель Ю.А. Социальное бессознательное. СПб.: Питер, 2005.

- 9. Сикевич З.В., Федорова А.А. К проблеме соотношения реальной и виртуальной этничности // Социодинамика. 2018. № 8. С. 43–49.

- 10. Федорова А.А. Сетевые репрезентации этнонациональных групп в виртуальном пространстве русской этничности: дис. ... канд. социол. наук: 22.00.06. СПб.: Фалкон Принт, 2019.

- 11. Халий И.А. Патриотизм в России: опыт типологизации // Социологические исследования. 2017. № 2. С. 67–74.

- 12. Шматько О.Н., Кравченко И.Н., Туфанов Е.В. Актуальные вопросы патриотического воспитания в студенческой среде // Вестник АПК Ставрополья. 2016. № 3 (23). С. 149–151.

- 13. Lee R. Unobtrusive methods in social research. Buckingham: Open University Press. 2000.

- 14. Pink S., Horst H., Postill J. Digital ethnography: Principles and practices. Los Angeles: Sage Publications Limited, 2016.

- 15. Saunders R. Ethnopolitics in Cyberspace: The Internet, Minority Nationalism, and the Web of Identity. Lanham, MD: Lexington Books, 2011.

- 16. Sekerdej M., Roccas S. Love versus loving criticism: Disentangling conventional and constructive patriotism // British Journal of Social Psychology. 2016. № 55(3); 499–521.

- 17. Webb E., Campbell D., Schwartz R. Unobtrusive measures: Nonreactive research in the social sciences. Chicago, IL: Rand McNally, 1966.