- PII

- S013216250014214-8-1

- DOI

- 10.31857/S013216250014214-8

- Publication type

- Article

- Status

- Published

- Authors

- Volume/ Edition

- Volume / Issue 5

- Pages

- 47-57

- Abstract

The article summarizes attitudes regarding abandonment of newborn children and baby hatches (or baby boxes). We have interviewed 2,000 respondents in 8 federal districts of the Russian Federation, conducted 27 expert interviews and 15 focus groups (N=142) with managers, specialists, and parents. The share of baby box supporters makes 67.2% with the opponents’ share reaching 22.5%. We point out that the opinions of the community in general, the experts, and the parents on the reasons for newborn abandonment mostly coincide. We have concluded that a set of social and economic, psychological, as well as objective and subjective reasons lead to newborn abandonment. Various stereotypes about deviant and asocial behavior of abandoning mothers as well as stereotypes about their social alienation result in a simplified understanding of the issue. We insist that pregnant women in critical conditions require comprehensive assistance on the part of the state and society which can work as preventive measures. We conclude that a comprehensive state response to the crisis symptoms is needed at all stages of parenting that should take into account the goal of humanization measures intended to support mothers and children.

- Keywords

- motherhood, pregnant women, newborn infant abandonment, infanticide, child abuse, baby box, social orphanhood

- Date of publication

- 28.06.2021

- Year of publication

- 2021

- Number of purchasers

- 6

- Views

- 221

Введение.

Поддержка материнства и детства выступает приоритетным направлением семейной и демографической политики России, находится в фокусе внимания общественных организаций, исследователей, экспертов [Архангельский и др., 2017]. Вместе с тем снижение рождаемости, случаи жестокого обращения с детьми, отказа от новорожденных, инфантицида, высокий уровень социального сиротства свидетельствуют о недостаточности принимаемых мер и необходимости комплексного ответа государства и общества на кризисные проявления родительства на всех его этапах. Одной из центральных фигур поддержки является женщина, ожидающая рождения ребенка, однако нередко для беременных, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, помощь оказывается недоступной (безработные, имеющие неформальную занятость, без российского гражданства и др.).

Несмотря на актуальность проблематики материнского отказа, инфантицида и жестокого отношения к новорожденным детям, в российском научном дискурсе таких работ немного. Недостаточно внимания уделяется изучению и развитию структур социальной поддержки матерей в кризисной ситуации, профилактике отказов от новорожденных [Безрукова, 2011; Пучкина, 2009 и др.], внедрению альтернативных механизмов – анонимных родов, «безопасных прибежищ», бэби-боксов [Friedman, Resnick, 2009; Устинова, 2013]. Равнодушие общества к проблеме, непонимание причин отказов, отсутствие дискуссии, бескомпромиссные оценки общественного мнения приводят к тому, что «отчаявшиеся» женщины не могут получить помощь, а случаи, когда матери оставляют новорожденных в общественных местах, остаются не редкими1.

Методология исследования.

В качестве теоретической основы исследования мы, во-первых, опирались на фамилистический подход с приоритетом ценностей семьи и семейного образа жизни [Антонов, 1998: 52], специфических функций семьи – рождения и воспитания детей [Харчев, 1968: 16]. Во-вторых, основывались на понимании необходимости заботы общества о матерях, в том числе признания их репродуктивных прав, как ключевом условии профилактики социального сиротства [Исупова, 2002]. При этом полагали, что в качестве факторов отказа от новорожденных помимо проявлений личностной дезадаптации, девиантности, склонности к насилию, выступает комплекс социально-экономических, психологических, объективных и субъективных причин [Филиппова, 2002; Беляева, 2012; Костенко, 2014 и др.]. В-третьих, рассматривали системно-экологическую концепцию У. Бронфенбреннера [Bronfenbrenner, 1979] как основу для продвижения гуманистических ценностей защиты жизни детей на всех уровнях экосистемы материнства и раннего детства и создания на их основе межведомственной, междисциплинарной сети помогающих организаций, служб, специалистов [Безрукова, 2011: 123–141; Пучкина, 2009: 52; Безрукова, Самойлова, 2019: 92].

Какие меры будут наиболее эффективными в решении проблемы оставления детей во многом зависит от сложившегося представления о причинах отказа и характерных особенностях женщин, потенциально готовых или реально совершающих этот шаг. Это в полной мере касается такой неоднозначной меры, как бэби-бокс.

Цель статьи заключается в сравнительном анализе представлений сторонников и противников бэби-боксов о причинах отказа от новорожденных и социальных характеристиках матерей-отказниц. Основные исследовательские задачи включали изучение социокультурных установок в отношении репродуктивного и родительского поведения женщин в трудной жизненной ситуации, а также этических, гуманитарных и правовых аспектов отношения к оставлению новорожденного в бэби-боксе в оценках граждан, специалистов государственных и общественных организаций, экспертов, родителей.

В качестве гипотезы выступало предположение о том, что для сторонников бэби-боксов спасение жизни новорожденных детей является безусловным приоритетом, они испытывают сострадание, поведение матери не подвергается оценке; для противников – спасение жизни ребенка взаимосвязано с моральной оценкой поступка матери, ее личности, непризнанием ее права на выбор, обвинительной позицией.

Эмпирическая основа статьи – данные исследования, проведенного в 2017–2018 г.: 1) опрос жителей поселений разного типа восьми федеральных округов РФ (N = 2000).2 Критерии выборки: пол, возраст, тип населенного пункта, федеральный округ. Доля мужчин – 46,7%, женщин – 53,3%. Предел погрешности выборки 2%. 2) 15 фокус-групп в пяти регионах РФ: где используется технология «бэби-боксы» (Краснодарский и Пермский край), в отказавшихся (Владимирская область, Санкт-Петербург), с преимущественно мусульманским населением (Башкирия). Целевые группы: специалисты государственных социальных учреждений (женских консультаций, родильных домов, организаций для детей-сирот и оставшихся без попечения родителей; отделений центров социальной помощи семье и детям, работающих с беременными в кризисной ситуации); специалисты некоммерческих организаций, работающих с беременными и семьями в кризисной ситуации); сотрудниками отделов по опеке и попечительству; представителями СМИ; родителями, имеющими новорожденных и детей раннего возраста, приемных детей (N = 142); 3) 27 экспертных интервью в тех же регионах (представители органов власти, руководители учреждений в сфере родовспоможения, материнства и детства). Продолжительность фокус-групп – 2–2,5 часа, интервью – 1–1,5 часа.

В качестве критерия для выявления различий между группами сторонников и противников мы рассматривали выбор респондентами ответа на вопрос: «Как вы считаете, нужны или не нужны бэби-боксы?». В целом по выборке доля сторонников – 67,2%, каждый пятый является их противником – 22,5%, 10,4% затруднились ответить. Среди сторонников бэби-боксов преобладают женщины (75,7 против 57,5%), лица более зрелого возраста 41–50 лет и 51–60 лет (71,3 и 75,5%) по сравнению с более молодыми людьми в возрасте 18–24 лет, 25–30 лет и 31–35 лет (59,9, 62,5 и 63,4%). Среди противников – напротив чаще мужчины по сравнению с женщинами (30,9 против 15,0%), молодежь в возрасте 18–24 года и 25–30 лет (30,7 и 25,4%) по сравнению с респондентами 46–50 лет и 51–60 лет (20,5 и 14,8%).

Бэби-боксы: история и анонимные практики оставления ребенка.

Практика отказа от новорожденного при соблюдении условия полной анонимности матери имеет длительную историю, в XVIII в. в европейских странах, в том числе и России, появлялись воспитательные учреждения, куда можно было отдать ребенка. По одной из версий, бэби-боксы берут начало с созданного по инициативе Екатерины II Императорского Московского Воспитательного дома, при котором существовал госпиталь для бедных рожениц, нуждающихся в убежище, и которых «во всю их (матерей) бытность в оном Госпитале отнюдь не спрашивать, кто они таковы и откуда» [Бецкой, 2011: 59]. По другой версии бэби-боксы – европейское изобретение, их история начинается с «колеса подкидышей», созданного в Италии в 1198 г. Папа Римский Иннокентий III считал, что подобные приспособления, организованные при приютах, помогали матери анонимно оставить своего ребёнка, а не убивать его. Далее в XVII–XVIII вв. такие устройства появились во Франции, Германии, Великобритании, Бразилии и Португалии.

В начале XXв. подобная практика упраздняется в связи с появлением возможностей регулирования рождаемости с помощью противозачаточных средств, легализацией абортов, возрастающей толерантностью общественного мнения к женщинам, рожающим детей вне брака и расширением социальной помощи. При этом проблема отказа от новорожденного не исчезла, а гуманизация семейной сферы и усиление ценностного отношения к ребенку создали предпосылки к поиску альтернатив бэби-боксам.

Пионером в легитимизации анонимного оставления ребенка в XX в. стала Франция, где в 1941 г. законодательно закреплена возможность анонимных родов. Это право может быть реализовано также в Люксембурге, Италии, Австрии, их разновидность – конфиденциальные роды – в Германии, или секретные роды в Нидерландах, Чехии и Греции (несмотря на то, что личность матери фиксируется, записи о рождении могут храниться в секрете) [Fenton-Glynn, 2014].

Практика применения бэби-боксов вновь расширяется вXXI в. «Окна жизни» получили распространение преимущественно в странах, где разрешены анонимные роды, а отказ от ребенка не является преступлением. Бэби-боксы в различных странах называются по-разному. В немецкоязычных странах это «окно жизни», «анонимный приёмник для подкидышей», на итальянском – «колыбель жизни», на сицилийском – «колесо», на японском – «колыбель аиста», или «детская почта», на китайском – «островок детского спасения» (или «детской безопасности»), на польском – «окно жизни». В Индии используется термин «электронная колыбель», а в Словакии – «безопасное гнездо» [Устинова, 2013]. В некоторых странах, например, в Германии, при разрешенных анонимных родах, бэби-боксы не являются легальной практикой, в Австрии закон об анонимных родах рассматривает возможность поместить ребенка в бэби-бокс – инкубатор у внешней стены больницы [Grylli et al., 2016].

В США во всех штатах принят закон о «безопасном убежище», на его основании можно анонимно оставить ребенка в специально отведенных местах (больницы, полицейские участки и пожарные службы). Хотя традиционный для США путь отказа – это передача ребенка на усыновление, закон создает альтернативу для тех родителей, которые совершили бы инфантицид или оставили ребенка в опасности [Orliss et al., 2019]. Бэби-боксы есть в Южной Африке (с 2000 г.), Японии (в провинции Кумамото), во многих странах ЕС, в Германии (с 2000 г.), во Франции (с 2003 г.), Австрии (с 2005 г.), Италии, Швеции, Словакии, Чехии (с 2006 г.), в Латвии (с 2009 г.), Польше – с 2012 г., Индии с 1994 г., в Венгрии – с 1996 г.

В России первые бэби-боксы были установлены в Краснодарском крае (Сочи) и в Перми в 2011 г. На сегодняшний день установлено 17 бэби-боксов в десяти регионах страны, при этом изначально их было создано больше – 22, остальные закрыты в ходе протестов [Живодрова и др., 2018].

Причины отказов от детей в общественном мнении.

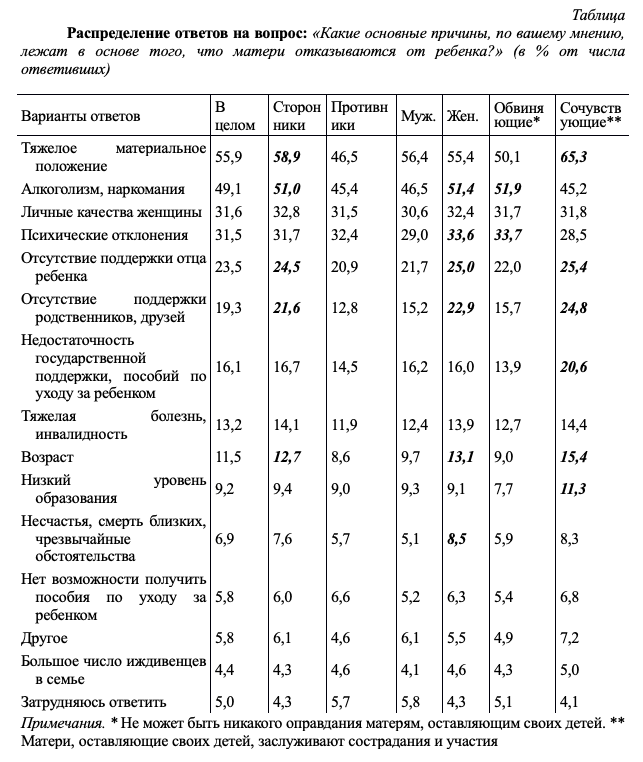

Оставление ребенка в бэби-боксе – лишь один из возможных выборов матери как поступить с ребенком, если она не намерена сама его воспитывать. Для понимания ситуации необходимо рассмотреть вопрос о бэби-боксах в более широком контексте материнских отказов, тех причин, которые могут побудить женщину принять такое решение. Более половины опрошенных считают основной причиной тяжелое материальное положение (55,9%), около половины отметили алкоголизм, наркоманию (49,1%), по трети опрошенных назвали личные качества женщины (неприспособленность к жизни, инфантильность, моральные качества), наличие психических отклонений. Примерно каждый пятый считает, что это отсутствие социальной поддержки: со стороны отца ребенка (23,5%), родственников, друзей (19,3%), государственной поддержки, пособий по уходу за ребенком (16,1%). Значимые, но более редкие причины – тяжелая болезнь, инвалидность (13,2%), возраст, низкий уровень образования, несчастья, чрезвычайные обстоятельства (11,5, 9,2, 6,9%). У респондентов была возможность множественного выбора (до пяти вариантов), что отражает реальную ситуацию полифакторной обусловленности отказа.

Женщины чаще считают, что причина отказа от ребенка – в пристрастии матерей к алкоголю и наркотикам (51,4 против 46,5% мужчин), в психических отклонениях (33,6 против 29,0%), в отсутствии поддержки со стороны отца ребенка (25,0 против 21,7%), родственников и друзей (22,9 против 15,2%), в возрасте матери (13,1 против 9,7%), в действии чрезвычайных обстоятельств (8,5 против 5,1%).

Анализ данных показывает наличие специфической возрастной чувствительности в отношении ведущих причин отказа. Тяжелое материальное положение чаще называют респонденты как самой младшей (18–24 года) группы – 59,1%, так и двух старших групп (46–50 и 51–60 лет) – 56,1% и 59,8%. Алкоголизм и наркоманию отмечает более половины респондентов в возрасте от 18 до 35 лет (от 51 до 54%), в группе 36–40 лет и старше доля отметивших эту причину меньше половины (44,7–48,3%). На психические отклонения существенно чаще указывают респонденты от 25 до 35 лет (38,2 против 25,1% – наиболее низкий показатель в группе 51–60 лет). В отношении поддержки отца ребенка наиболее сенситивными оказались самые молодые респонденты от 18 до 24 лет (29,4 против 19,5% у 36–40-летних). Они чаще других видят причину отказа в тяжелой болезни ребенка, в то время, как респонденты 36–45 лет значимо чаще отмечают недостаточность государственной поддержки, пособий по уходу за ребенком.Можно предположить, что гендерные и возрастные различия обусловлены спецификой жизненного опыта респондентов и его проекцией на ситуацию отказа. Проявилась более высокая активность женщин при выборе предлагаемых вариантов в силу близости им проблематики материнства, эмоционального реагирования на проблему. Актуальной остается потребность в поддержке отцов у наиболее молодых женщин, а в мерах государственной помощи семье у тех, кому от 36 до 45 лет (период интенсивной заботы о подрастающих детях) и т.д.

Влияние уровня образования прослеживается в отношении фактора «личные качества женщины». Почти в два раза больше респондентов с высшим и незаконченным высшим образованием (37%) по сравнению с имеющими неполное среднее образование (20%), считает, что к решению отказаться от ребенка склонны женщины неприспособленные к жизни, инфантильные, с неразвитыми моральными качествами. Сравнительно высокая доля респондентов с начальным или неполным средним образованием (14% при средней по выборке в 5,8%) указали такую причину, как отсутствие возможности получить пособие по уходу за ребенком, что, по-видимому, взаимосвязано с их личным неудачным опытом.

Наиболее яркий девиантный облик матерей-отказниц сложился в низкодоходных группах респондентов. Больше половины живущих за чертой бедности и тех, чей доход лишь соответствует прожиточному минимуму, назвали алкогольную и наркотическую зависимость матерей одной из основных причин отказа (53,8 и 52,7%), среди респондентов с доходами, превышающими прожиточный минимум более чем в два или в три раза – 41,8 и 44,8%. Напротив, наиболее обеспеченные граждане чаще видят причину отказа от ребенка в тяжелом материальном положении матерей (67,1%).

Сравнение мнений сторонников и противников бэби-боксов показывает, что наибольшие расхождения между ними проявились в отношении следующих причин. Количество сторонников, считающих основной причиной тяжелое материальное положение женщины, значительно превышает долю таковых среди противников (58,9 против 46,5%). Существенно чаще сторонники отмечают и влияние на решение об отказе отсутствия поддержки родственников и друзей (21,6 против 12,8%), отца ребенка (24,5 против 20,9%). Несколько чаще они считают, что отказываются юные матери (12,7 против 8,6%) и те, у кого рождаются дети с тяжелыми болезнями (14,1 против 11,9%).

Таблица

Хотя сторонники не умаляют влияния на материнские отказы личных качеств женщин, проявлений у них психических отклонений, пристрастия к алкоголю и наркотикам, общая тенденция состоит в том, что действие внешних и/или объективных причин они оценивают как более значимое, по сравнению с противниками. Отказ матери от ребенка воспринимается большинством как противоестественное, аномальное явление. Каким бы ни было его рациональное объяснение, неизменно присутствует эмоциональное отношение, в центре которого находится мать-отказница. Данные о причинах отказа в зависимости от двух базовых установок – обвинительной и сочувствующей позволяют сделать вывод о наличии существенных различий между группами респондентов. Сочувствующие, испытывающие сострадание, видят причины не только в недостатке личностной зрелости и устойчивости у матерей, но, главным образом, в отсутствии необходимых внешних ресурсов, помощи и социальной поддержки в трудной жизненной ситуации. Недостаток материальных средств отмечают 65,3% (против 50,1%), отсутствие поддержки родственников – 24,8% (против 15,7%), отца ребенка – 25,4% (против 22,0%), недостаточность государственной поддержки – 20,6% (против 13,9%), действие чрезвычайных обстоятельств – 8,3% (против 5,9%). Эти причины в совокупности содержат меньше негативных коннотаций по сравнению с ведущими причинами, названными обвиняющими, для которых – матери-отказницы это, прежде всего, алкоголички и наркоманки (51,9 против 45,2%), без средств к существованию (50,1%), с психическими отклонениями (33,7 против 28,5%).

Отметим, картина причин отказов у сочувствующих более полная и целостная, в ней отражены как субъективные, так и объективные факторы жизненных ситуаций, приводящих к такому драматическому событию, как отказ от ребенка. Мать выступает не только как виновница, но и как жертва обстоятельств, и поэтому нуждается в участии и сострадании. Обвиняющие, как правило, упрощают картину: отказ оценивается как персональная девиация, вся ответственность за случившееся возлагается на мать, следовательно, она и должна нести бремя вины.

Причины материнских отказов в оценках экспертов, специалистов, представителей гражданского общества, родителей

Мнения руководителей учреждений профильных ведомств (здравоохранения, социальной защиты, образования, органов внутренних дел), общественных организаций, представителей духовенства, аппарата уполномоченных по правам ребенка высказаны в ходе экспертных интервью. Палитра причин разнообразна, их можно объединить в несколько типологических блоков по ведущей причине.

- Материальные трудности, социально-бытовая неустроенность, как следствие – страх не прокормить ребенка

- Асоциальный образ жизни, употребление алкоголя, наркотиков

- Многодетность, нежелание иметь еще одного ребенка, чтобы не ухудшилось материальное положение семьи

- Отсутствие социальной поддержки у одиноких матерей, безответственность отцов, равнодушие близких

- Неприспособленность, неразвитые жизненные навыки у юных матерей, в т.ч., у выпускниц детских домов, неготовность к материнству

- Инфантильность, безответственность, эгоизм, потребительское отношение к жизни, невежество, низкая репродуктивная, в т.ч. контрацептивная, культура

- Внебрачный ребенок, незапланированная беременность

- Отсутствие поддержки отца ребенка

- Конфликтные отношения с родителями, страх осуждения с их стороны

- Рождение ребенка-инвалида

- Послеродовая депрессия

- Психические нарушения у матери, ЗПР (задержка умственного развития)

- Нарушение национально-религиозных запретов, безнравственность, отсутствие веры в Бога

- Изнасилование

Причины отказа от детей, отмеченные специалистами на фокус-группах, во многом повторяют мнения экспертов. В то же время, можно выделить и некоторые специфические причины, отражающие, по-видимому, региональную специфику.

В Санкт-Петербурге такой причиной является отсутствие регистрации: «Приезжие, слой населения, который ни полиция, ни мы, ни другие не обслуживают; они боятся обратиться даже в простые службы, в общественные организации» (СЗ, СПб.). Кроме того, отмечалось равнодушие в обществе и формальный подход специалистов: «У нас начинаются все проблемы с равнодушия. Если бы девочка рассказала свои проблемы. Психолог работает с девяти до трех, она пришла в пять. Ей сказали: «Извини, сроки вышли». (ЗДР, Владимир). В Краснодаре прозвучала тема страха неопределенности, который, как правило, характерен для молодых: «Девушка родила и не знает, как она будет с ребенком жить, как прокормит, какое воспитание ему даст, где будет жить, в какой среде он будет расти, что дальше» (СЗ, Краснодар).

В разных регионах специалисты указывали на иждивенчество как причину рискованного родительства: «К нам обращаются семьи, которые ...не хотят брать на себя решение трудностей, думают, что государство должно им помогать со всех сторон. Таких семей и женщин становится больше гораздо...» (СЗ, Пермь).

На фокус-группе со специалистами НКО участники отметили отсутствие социальных навыков и отсутствие информации о помощи: «Нет навыка просить помощи, позвонить на телефон доверия. Есть представление, что всё должно само прийти, а когда не приходит, не знают, что с этим делать» (СЗ, СПб). «Может быть, какая-то помощь есть, где-то могут пристроить и помочь с работой, жильем, но нет информации» (СМИ, Пермь). Отмечалось также влияние общества на молодежь и ответственность старшего поколения за дефекты воспитания: «Дефекты общества нашего – людей не приучают брать ответственность за себя. Считается, делай, что должно, а какие-то сверху дяди о тебе позаботятся» (СЗ, Уфа). «Сейчас такая молодёжь – забеременела, что делать будем? Не знаю. Ну ладно, ты решай, я пошёл. ...Сами родители виноваты в плане духовном, потому что дети несут за родителей грехи. Мама говорит, если ты мне принесёшь в подоле, я тебя выкину. А объяснять нужно, разговаривать» (РПЦ, Уфа).

Участники отмечали, что многодетность в общественном мнении помимо материальной неустроенности соседствует с негативными стереотипами: «процветает негативное отношение к многодетным семьям» (СЗ, Краснодар). «Перекос в семейной политике: хорошую финансовую поддержку получают замещающие семьи, оформляющие опекунство над чужими детьми. Если бы родная мама получала столько денег, у нас бы количество отказников сократилось в разы» (СЗ, Краснодар).

Родители также отмечали на фокус-группах подобные причины: отсутствие психологической помощи, неготовность к материнству в силу незрелости, недоверия между близкими, инвалидность матерей (особенно умственные нарушения: «Эта мама даже не поймет, что она делает, просто может искупать в кипятке» (ТЖС, Уфа)). Особую проблемную группу составляют выпускницы детских домов, которые «не знают, как обращаться с ребенком, у них детей отбирают, сами отказываться от детей не хотят. Говоришь: тебе жить негде, не на что, на работу никуда не берут, у тебя диагноз стоит, она говорит: хочу родить ребенка и дать ему то, что мне не дали в детстве» (ПР, Уфа). Также отмечалась роль пропаганды в СМИ ценностей гедонизма: «В СМИ пропагандируют удовольствие, бери от жизни все что хочешь, и молодежь берет – встречаются, общаются. Раз – тут вдруг ребенок» (ТЖС, Краснодар).

Видение причин экспертами, специалистами и родителями во многом совпадает. В то же время родители, в большинстве своем, оказались сторонниками внедрения бэби-боксов, и, основываясь на собственном опыте взаимодействия со специалистами медицинских учреждений, системы социальной защиты и др. отмечали значительно больше трудностей, с которыми сталкиваются семьи с детьми, усугубляющие ситуацию с отказами. Специалисты дали более развернутое описание личности женщин, отметив личностную незрелость, инфантильность, эгоизм, безответственность, потребительское отношение к жизни, невежество, неразвитые жизненные навыки. Их мнения, как и экспертов, о целесообразности внедрении бэби-боксов, разделились примерно поровну. Существенной причиной в качественной части исследования названа многодетность, в то время как в количественной – пункт «большое количество иждивенцев в семье» набрал лишь 4,4%.

Многообразие выделенных причин по источнику возникновения можно условно разделить на следующие основные группы.

Индивидные и личностные причины: возраст (чаще молодой); состояние стресса и страха перед будущим; проявление таким образом (оставляя его) заботы о ребенке; неготовность к материнству, неразвитые жизненные навыки у юных матерей, в том числе из-за отсутствия опыта воспитания в родительской семье; личностная незрелость, инфантильность; безответственность, эгоизм, потребительское отношение к жизни; невежество, безграмотность, в т.ч. репродуктивная; употребление алкоголя, наркотиков; психические нарушения, ЗПР (задержка умственного развития); послеродовая депрессия; иждивенческая позиция (чаще у неблагополучных родителей, но не только), в т.ч. рождение ребенка ради получения единовременного пособия и др.

Причины, имеющие социально-психологический характер, отражающие отношения матери с ближайшим окружением: равнодушие и отсутствие поддержки близких (отца ребенка, родителей, других родственников, друзей), безответственность отцов; конфликтные отношения с мужем; конфликтные отношения с родителями, страх признаться в беременности, осуждения с их стороны; неустроенность личной жизни, внебрачный ребенок и др.

Причины оставления ребенка, обусловленные во многом макросоциальными процессами, состоянием общества в целом: отсутствие средств, жилья, социально-бытовая неустроенность; отказ от еще одного ребенка из-за нежелания ухудшить материальное положение семьи; рождение ребенка-инвалида и страх остаться с проблемой «один на один», неуверенность в социальной поддержке со стороны государства; строгость национально-религиозных запретов и осуждения рождения внебрачного ребенка; дефицит услуг психологической помощи для таких женщин; отсутствие информации о возможностях получения какой-либо помощи; равнодушие в обществе, формальный подход специалистов; трудности получения помощи в госучреждениях из-за отсутствия прописки/регистрации; недостаточность пособий по уходу за ребенком; несправедливое отношение государства к кровным родителям по сравнению с опекунами, замещающими родителями; отсутствие поддержки многодетности в обществе, отношение к многодетным родителям, основанное на стереотипах; дефекты воспитания молодежи, пропаганда в СМИ ценностей потребительства, гедонизма, в ущерб ценностям ответственности, заботы, семьи.

В основе решения оставить ребенка лежит, как правило, не одна, а целый комплекс причин. Эти комплексы могут быть как более, так и менее распространенными в реальной жизни, то же относится к представлению о них в общественном мнении. Отчасти на таких представлениях основаны стереотипы массового сознания. Так, неблагополучные, пьющие семьи, как правило, бедны, в то же время бедность – это удел и многих непьющих. Это могут быть многодетные семьи, одинокие мамы с детьми и др. Предположение о полифакторной обусловленности отказа от детей матерями подтвердилось в ходе исследования: «Причины отказов от детей могут быть как экономические, так и социальные, психологические, национально-культурные, и все, что попадает под понятие трудная жизненная ситуация, которая у каждой женщины выглядит по-разному» (УПР, Пермь).

Индивидуальных сочетаний причин может быть бесконечно много, как многообразны и сами жизненные ситуации, в то же время выделенная экспертом структура причин наиболее полно, на наш взгляд, описывает ситуацию, исходом которой становится оставление ребенка. В этой структуре присутствуют факторы, относящиеся ко всем названным выше группам: личностные характеристики, факторы социальной поддержки, ресурсы жизнеобеспечения (как результата социального статуса и гарантий поддержки государства).

Заключение.

Мнения населения и специалистов, экспертов, родителей о причинах оставления матерями детей имеют много общего и в основных моментах совпадают. Стереотипное представление о том, что отказ является исключительно следствием девиаций и отказываются в основном матери, ведущие асоциальный образ жизни и страдающие психическими расстройствами, отражает упрощенное понимание проблемы и не соответствует действительности.

Жестокое отношение к новорожденным, оставление их без помощи в общественных местах, инфантициды, на наш взгляд, во многом следствие социального неравенства, бедности, отсутствия жизненных перспектив, разрыва социальных связей, кризиса семейных отношений, недостаточной поддержки матерей. Либеральная социальная политика в РФ не предусматривает гарантированного обеспечения беременных на удовлетворительном для жизни уровне, поэтому забота о благополучии и жизни новорожденного – личная ответственность матери и ее семьи.

Как показывают исследования, криминализация поведения матери в случае ее желания анонимно отказаться от ребенка, является непосредственной угрозой самому ребенку [Устинова, 2013: 59]. В связи с этим важно, чтобы государство и общество предоставляли любые варианты комплексной медицинской, психологической, социально-экономической и правовой помощи тем, кто находится в кризисной ситуации и не может справиться с ней самостоятельно. Очевидно, пока в законодательстве РФ нет действенных механизмов правового регулирования создания и функционирования мест для анонимного оставления детей, общество должно определиться: стоит ли только обвинять матерей, оставляющих своих детей, или, проявляя сострадание, направить силы и средства на спасение жизни новорожденных детей?

References

- 1. Antonov A.I. (1998) Microsociology of the family (methodology for the study of structures and processes): Uch. manual. M.: Nota Bene. (In Russ.)

- 2. Arkhangelsky V.N., Zinkina Yu.V., Korotayev A.V., Shulgin S.G. (2017) Current trends in fertility in Russia and the impact of government support measures. Sotsiologicheskiye issledovaniya [Sociological Studies]. No. 3: 43–50. (In Russ.)

- 3. Belyaeva M.A. (2012) Deviant parenting in the context of reproductive culture modern family. Sociology and life. No. 3: 207–212. (In Russ.)

- 4. Betskoy I. I. (2011) Establishment of the Imperial Orphanage for abandoned children and a hospital for poor mothers in childbirth in the capital city of Moscow: in 3 parts. Part 2. Moscow: Book on Demand. (In Russ.)

- 5. Bezrukova O.N. (2011) Resources and support networks of responsible parenthood in young families. St. Petersburg University Press. (In Russ.)

- 6. Bezrukova O. N., Samoylova V.A. (2019) Guidance for Foster Families or How Decrease Risks of Secondary Abandonement. Sotsiologicheskiye issledovaniya [Sociological Studies]. No. 1: 85–95. (In Russ.) DOI: 10.31857/S013216250003750-8

- 7. Bronfenbrenner U. (1979) The Ecology of Human Development: Experiments by Nature and Design. Cambridge, MA: Harvard University Press.

- 8. Fenton-Glynn C. (2014) Anonymous Relinquishment and Baby-Boxes: Life-Saving Mechanisms or a Violation of Human Rights? In K. Boele-Woelki, N. Dethloff, W. Gephart (eds), Family Law and Culture in Europe: Developments, Challenges and Opportunities: 185–198.

- 9. Filippova G.G. (2002) Psychology of motherhood. M.: Publishing house of the Institute of Psychotherapy. (In Russ.)

- 10. Friedman S.H., Resnick P.J. (2009) Neonaticide: Phenomenology and considerations for prevention. International Journal of law and Psychiatry, 32 (1): 43–47 DOI: 10.1016/j.ijlp.2008.11.006

- 11. Grylli С., Brockington I., Fiala С., Huscsava M., Waldhoer T., Klier C.M. (2016) Anonymous birth law saves babies - optimization, sustainability and public awareness. Archives of Women's Mental Health. Vol. 19 (2): 291–297.

- 12. Isupova O.G. (2002) Newborn abused and woman’s reproductive rights. Sotsiologicheskiye issledovaniya [Sociological Studies]. No.11: 92–99. (In Russ.)

- 13. Kharchev A.G. (1968) Life and family in a socialist society. London: Knowledge. (In Russ.)

- 14. Kostenko M.A. (2014) Social determinants of abandonment of newborns: experience of empirical Research. World of science, culture and education. No. 3 (46): 313–315. (In Russ.)

- 15. Orliss M., Rogers K., Rao S., Deavenport-Saman A., Imagawa K.K., Roberts S., Rafeedie J., Hudson S.M. (2019) Safely surrendered infants in Los Angeles County: A medically vulnerable population. Child Care Health Dev. Nov; 45 (6): 861–866. DOI: 10.1111/cch.12711.

- 16. Puchkina Yu. A. (2009) Prevention of early abandonment of children in the context of social Orphanhood. Bulletin of the Tomsk State University. No. 1 (5): 43–52. (In Russ.)

- 17. Ustinova N.V. (2013) International experience in the prevention of ill-treatment of newborn children. Rossiyskiy pediatricheskiy zhurnal. 1: 55–60. (In Russ.)

- 18. Zhivodrova N.A., Bezrukov A.V., Abramova E.A. (2018) Problems of qualification of murder by mother of the newborn child and possible solutions. Science. Society. State. Vol. 6. No.1. (In Russ.)