- Код статьи

- S013216250014468-7-1

- DOI

- 10.31857/S013216250014468-7

- Тип публикации

- Статья

- Статус публикации

- Опубликовано

- Авторы

- Том/ Выпуск

- Том / Номер 5

- Страницы

- 104-115

- Аннотация

С позиций антропосоциокультурного (АСК) подхода автор обосновывает предметное содержание двух новых направлений социологических исследований. Предмет первого направления – базовое взаимодействие населения страны как клеточка АСК-бытия людей: это большой цикл взаимодействий граждан между собой и с институтами общества, результатами которых становятся положение индивида в обществе и тип базового взаимодействия больших групп граждан с обществом в целом. Предмет другого направления – смыслы базовых взаимодействий больших групп граждан, или гражданско-общественная культура этих взаимодействий. Их типология опирается на характеристики содержания базовых взаимодействий и их результатов для населения и общества. Выделены два основных вида результатов: подъемы, или успехи жизнедеятельности населения и общества (АСК-подъемы); травмы, или упадки их жизнедеятельности (АСК-травмы). Выявление этих результатов в истории России и их интерпретация на основе деятельностной парадигмы позволило автору предложить концепцию антропосоциокультурных подъемов и травм как основных событий-процессов исторической деятельности больших масс людей. Противоречивое взаимодействие этих событий-процессов образует пульсар истории общества (страны): «рубежный подъем/травма – рубежная травма/подъем…= этап (эпоха)». Сделаны выводы о том, что сохранение гетерогенного типа гражданско-общественной культуры населения, который укоренен в России, может нести угрозу рисков новых катастроф. Для их предотвращения необходим качественно иной тип гражданско-общественной культуры – гомогенный, соответствующий всесубъектности этоса русских, культурному потенциалу всей многоэтничной России. Такая трансформация возможна не экзогенно-мобилизационно, а эндогенно-демократически: через Всегражданское Самопросвещение, которое использует сложившиеся каналы социализации индивидов, при поддержке специализированных и широких кругов общественности, институтов государства, бизнеса, СМИ, семьи.

- Ключевые слова

- антропосоциокультурный подход, антропосоциокультурные подъемы и травмы, базовое взаимодействие, гражданско-общественная культура, гетерогенно-травмогенная культура, собирающе-композитная культура, всегражданское самопросвещение, социализация

- Дата публикации

- 28.06.2021

- Год выхода

- 2021

- Всего подписок

- 6

- Всего просмотров

- 159

Социология все чаще сталкивается со сложными объектами. Об этом свидетельствуют многие труды выдающихся социологов и социальных философов разных стран. И в России известные социологи опубликовали в последнее время немало интересных книг (см.: [Кравченко, 2019; Тощенко, 2020; Яницкий, 2019] и др.). Недавно В.В. Щербина предложил оригинальное понимание изменений в западной социологии [Щербина, 2019], которое я воспринял как тревогу об ускользающей сложности ее объектов. Мне тоже довелось изложить в СоЦисе свою характеристику антропосоциокультурного эволюционизма как методологии изучения сложности [Лапин, 2018], которая пока не нашла отклика среди специалистов.

В статье я приглашаю читателей обратиться к основанному на этой методологии пониманию сложности фундаментальной клеточки антропосоциокультурного бытия людей. Вернее, осознать одну из ключевых структур сложности их бытия – гражданско-общественную культуру населения России. Ее выявление стало одним из результатов моих исследований, подытоженных в монографии «Сложность становления новой России и гражданско-общественная культура ее населения» [Лапин, 2021]. Точнее, я намерен охарактеризовать не столько результаты исследований этой структуры, сколько представить ее как предмет, который требуется понять и всесторонне изучать.

Выявление предмета – это программирование исследований

Как только я мысленно соотнес названную структуру с предметом изучения, стрела памяти, двигаясь много быстрее встречной стрелы времени, забросила меня в подвал на Писцовой улице. Там в 1967 г. и почти весь 1968 г. среди труб парового отопления ютился Отдел социологических исследований Института философии АН СССР. Отдел насчитывал уже около 120 молодых научных сотрудников разных специальностей, а создавался Г.В. Осиповым при моем участии как стартовая площадка Института конкретных социальных исследований (ИКСИ) АН СССР (он открылся в конце 1968 г. уже в ином, приличном помещении). Все мы тогда проходили социологический самоликбез, прежде всего – в области программирования социологических исследований. Жадно читали немногочисленную доступную литературу (прежде всего: [Здравомыслов, 1963; Ядов, 1966; Здравомыслов, 1969]), горячо обсуждали отличие предмета от объекта, чтобы не допустить некорректности в своих первых исследованиях и получить признание немногих мэтров.

Мэтры настойчиво и не без успеха вбивали в наши самонадеянные головы исходные принципы-правила социологической работы: не может быть никакого социологического исследования без тщательно проработанной его программы. А программа начинается с уяснения проблемы, объекта и предмета исследования. Потом начинающие социологи учились этому уже на «скрижалях» книг, ставших классическими учебными пособиями (прежде всего: [Ядов, 1972: раздел II.1], основные положения этого раздела сохранены в новом издании книги в качестве учебника для вузов [Ядов, 1998]. Подготавливая настоящую статью, я не без удовольствия обнаружил в издании книги 1972 г., в рекомендованном списке литературы о методах сбора данных, одну из первых моих публикаций по социологии [Лапин, 1968].

Зацепившись за дату «1968 год», стрела памяти не отпускает меня и напоминает, что в конце этого года, почти одновременно с открытием ИКСИ, в Институте философии АН СССР я защитил докторскую диссертацию по философии на тему «Начальные этапы формирования взглядов К. Маркса в цельное научное мировоззрение» (на основе книги «Молодой Маркс», которая была опубликована в том же году, к 150-й годовщине со дня рождения Маркса). Исследования по этой теме я начал еще в аспирантуре философского факультета МГУ, в 1954 г., на кафедре истории зарубежной философии, руководителем которой был профессор Т.И. Ойзерман. Выбор темы и методология ее исследования были близки ориентациям философов-шестидесятников (Э.В. Ильенков, А.А. Зиновьев, М.К. Мамардашвили, Б.А. Грушин и др.), с которыми я был лично знаком и поддерживал их мужественную защиту смелой позиции «мыслить своим умом», благодаря которой они снискали честь стать осевым поколением российской философии второй половины ХХ столетия, утвердившим достоинство самостоятельного философского мышления. И не только философского. Мои друзья – доктора философских наук Б.А. Грушин, А.Г. Здравомыслов, В.А. Ядов – воплощали достоинство этого поколения в социологии. Они и многие основатели послевоенной российской социологии (вспомним Ю.А. Леваду) также отстояли достоинство мыслить своим умом в этой небезопасной в то время области знания. Наша им благодарность и добрая память на все времена. И обязанность – продолжать их традиции, исследуя проблемы нашего, отнюдь не простого времени.

Большой цикл базовых взаимодействий человека с обществом

Человек – самый сложный тип живых существ на планете: это одновременно биологическое, социальное и культурное существо, в котором все три названные его компоненты генетически паритетны, но не существуют самостоятельно и не просто взаимосвязаны – взаимопроницают друг друга. Это не только биосоциальное, но и биосоциокультурное (БСК) существо. Это популярно объяснил российский социолог В.Н. Шубкин, «вглядываясь в пятимиллиардную массу людей, населяющих шар земной» и пытаясь понять, определить, что же представляет собой каждый из них – как человек [Шубкин, 1996: 7–10].

Согласно научным данным и предположениям, человек сам создал себя из подвида высших животных (гоминид), обитавших на юго-востоке Африки и претерпевших качественные изменения в результате экологической катастрофы, которая произошла в этом регионе 5–6 млн лет назад. Результатами действий этих далеких предков и их взаимодействий с себе подобными особями стали их умственные способности и другие человеческие качества. Возник человек, действующий и взаимодействующий с помощью разума (homo actor sapiens), хотя и не всегда разумно.

Уже в «Системе социологии» (1920) Питирим Сорокин определил взаимодействие как «простейшее социальное явление», которое составляет основной предмет социальной аналитики. В труде «Общество, культура и личность» (1947) он уточнил: значимое человеческое взаимодействие представляет собой «родовое социокультурное явление» [Сорокин, 1992: 193]. Он выделил межличностные и межгрупповые взаимодействия. Я считаю целесообразным добавить: основное, базовое взаимодействие между людьми, клеточку их антропосоциокультурного бытия образуют их взаимодействия с АСК-сообществами, прежде всего с обществом – наиболее самодостаточным АСК-сообществом. Неожиданно, но эти взаимодействия как таковые мало исследованы.

Их необходимость очевидна: для успешного функционирования индивидов и их сообществ. Основанием их возможности служит культура – в широком ее значении. Это, с одной стороны, логика смыслополагания, общая для взаимодействующих индивидов и выражающаяся в правилах их языка как способа смыслополагания и общения [Смирнов, 2001]; и, с другой стороны, нравственные нормы действий и взаимодействий: категорический императив И. Канта, золотое правило нравственности [Гусейнов, 2000] и др.

В более конкретном, индивидно-социальном значении, это еще и гражданско-общественная культура. Она представляет собой синтезирующую форму личностно-массового сознания и обобщенно выражает понимание индивидами – гражданами данного общества смысла своих взаимодействий с другими его гражданами, результирующихся как взаимодействия с обществом в целом.

Общество я понимаю как максимально самодостаточный вид АСК-сообщества, жизнедеятельность которого легитимно организует государство. Индивид – это взрослый человек, полноправный член данного общества и одновременно гражданин его государства. Иными словами, я имею в виду взаимодействия индивида не только с государством, но и со всем обществом. В этом смысле я и считаю целесообразным назвать содержание, смыслы взаимодействий граждан с обществом их гражданско-общественной культурой.

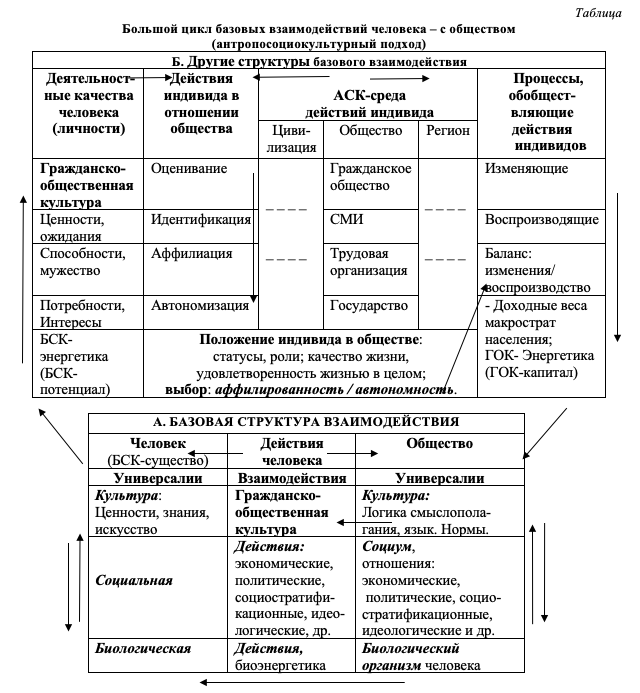

Путь от действий каждого индивида к совокупному результату его действий/взаимодействий, значимому для общества в целом, представляет собой большой цикл. В нем можно выделить два уровня, схематически представленные в табл.: А) базовая структура взаимодействий; Б) малые их структуры. Соответственно, имеются две ветви взаимодействий: слева, снизу вверх – личностно-аффилирующая; справа, сверху-вниз – надиндивидно-обобществляющая.

Таблица. Большой цикл базовых взаимодействий человека – с обществом (антропосоциокультурный подход)

Базовая структура взаимодействия представляет собой основные компоненты действий индивида, совокупные результаты которых имеют значение для общества в целом. Это человек и его действия в обществе. В таблице обозначены основные их элементы.

Как я уже отметил, путь от исходного действия каждого члена общества к совокупному результату взаимодействий других членов этого общества представляет собой большой цикличный процесс, включающий две ветви малых циклов.

Его началом служит личностно-аффилирующая ветвь: человек как личность, благодаря своим деятельностным качествам (таким как энергия, потребности, способности, интересы, ценности) оценивает ситуацию, позитивно или негативно идентифицирует себя с задачами, аффилирует (включает) или автономизирует себя в обществе, занимает определенное положение в обществе.

На основе достигнутого индивидом положения продолжается другая, надиндивидно-обобществляющая ветвь взаимодействия человека с обществом: его действия интегрируются (обобществляются) в совокупность действий множества других членов данного общества, т.е. в основные процессы функционирования и изменения общества. Эти процессы весьма разнообразны и попарно-инверсионны; я подробно изложил их в разделе учебника по общей социологии [Лапин, 2017]. Здесь лишь обращаю внимание на то, что они имеют во многом надиндивидный, системно-институциональный характер, а взаимодействия между их участниками зависят не только от самих людей, но от предметов и средств их деятельности, от состояния гражданско-общественной культуры, а также от энергетики или социального потенциала людей, который можно частично оценить через доходные веса соответствующих страт населения. Тем самым индивид вносит свой вклад в состояние универсалий общества как целого.

Здесь завершается вторая ветвь большого цикла взаимодействий человека с обществом1. В результате человек или сохраняет свою идентификацию с этим обществом (при достаточной или недостаточной, но приемлемой удовлетворенности им), или делает выбор в пользу иного общества. Основным местом принятия решений индивида о сохранении своей принадлежности к данному обществу (его структуре) или уходе из него обычно является микроклеточка «положение индивида в обществе». Для занятого населения такой микроклеточкой можно считать рабочее место, характеристики которого хорошо изучены социологией труда (см., например: [Ядов, 2006]). Правда, при этом далеко не всегда принимаются во внимание социетальные смыслы рабочего места как организационной структуры взаимодействия экономически активных индивидов не только в трудовой организации, но и в обществе в целом.

Изучение проблем идентичности в кризисном обществе стало одним из основных направлений в российской социологии, а в центре – проблемы «своих» и «несвоих» групп и сообществ. Основное внимание сосредоточено на первичных и срединных уровнях идентификации индивидов: «ближние» группы и слои, организационные и социетальные, где очень важна дифференциация «мы» и «они», «свои» и «чужие» (см.: [Ядов, 2004]). Но остаются на периферии изучения более высокие уровни: цивилизационный и всечеловеческий, где значимы и иные дифференциации. Кроме того, используются полевые документы, позволяющие выявить то или иное состояние идентичности и его причины, т.е. идентичность как результат идентификации.

Однако требуется знать и ее динамику – как процесса обретения и утраты идентичности индивида с данной группой или обществом (выбора иного объекта идентификации), т.е. процессов идентификации и реидентификации. Они начинаются с оценки индивидом качества той социальной группы или общества, к которой/которому он может быть причастен или уже причастен, т.е. активизируется оценивание как трансцендентальная функция сознания: «Человек есть существо оценивающее, определяющее качество. Определение ценностей и установка их иерархии есть трансцендентальная функция сознания» – заключил русский философ в своем подытоживающем труде» [Бердяев, 1990: 271]. Очевиден дефицит социологических и социально-психологических инструментов для изучения процессов оценивания – его критериев, способов, стадий.

П. Штомпка убедительно показал, что массовые остронапряженные процессы реидентификации стали основным содержанием такого результата постсоциализма, как культурная травма населения и общества. Он обосновал целесообразность использовать метафору «травма» не только в медицине и психиатрии, но и в «социальной сфере с деструктивным воздействием на социальное тело», предполагая определенную его патологию, которая проявляется при благоприятствующем контексте, вызвана травмирующими событиями и сопровождается ответными реакциями; это динамичный процесс, имеющий несколько фаз [Штомпка, 2001а: 7–8]. Травмирующими являются события, которые вызывают нарушение привычного образа мысли и действий, меняют, подчас трагически, жизненный мир людей, их модели поведения и мышления, – такие как революции, крах рынка, радикальная экономическая реформа, ревизия героических традиций нации, крах империи, проигранная война и др.

Культурная травма понимается как воздействие на культурную ткань общества, понимаемую как мир коллективно разделяемых смыслов и символов – аксиолого-нормативных и когнитивных. «Такая травма наиболее важна, потому что она, как все феномены культуры, обладает сильнейшей инерцией, продолжает существовать дольше, чем другие виды травм, иногда поколениями сохраняясь в коллективной памяти или в коллективном подсознании», – пишет Штомпка, замечая далее, что наиболее заметным ее проявлением служит «кризис идентичности и усилия с целью восстановить, заново сконструировать коллективную идентичность… Вспомните широкое обсуждение краха русской идентичности в ходе крайне травматичного распада советской империи и гибели коммунистической системы» [там же: 10–11]. Разные группы общества по-разному воспринимают культурные травмы: есть центральные группы, глубоко переживающие и воспринимающие ее, и периферийные, для которых она несущественна, маргинальна. Это зависит от ресурсов, социального и культурного капитала, в особенности от образования, а также от социальной укорененности, терпимости и релятивизма – в противоположность этноцентризму и догматизму. «Возможны два альтернативных сценария дальнейших событий: один – порочный круг разрушения культуры, другой – добродетельный круг культурной реконструкции» [там же: 16].

П. Штомпка конкретно и убедительно применил концепцию культурной травмы к пониманию «краха коммунистической системы» в конце 1980-х гг. на примере Польши. По оценке этого социолога мирового уровня, на его родине культурный шок был смягчен благодаря «балансу блоковой культуры, национальной культуры и влияний Запада» [Штомпка, 2001б: 7]. Они пишет, что травма может иметь позитивный характер в процессе "культурного морфогенеза", когда она «раскручивает спираль реконструкции культуры и, в конечном счете, ведет к внедрению нового культурного комплекса. Но травмы могут обладать и иным действием, положить начало спирали культурного разрушения и вести со временем к упадку и полной дезинтеграции культуры» [Штомпка, 2001б: 12].

Я не имею информации о применении методологии Штомпки к изучению «посткоммунистических травм» в других странах «социалистического лагеря», в том числе в России2. Оригинальный опыт теоретического и эмпирического анализа, в котором метафора «травмы» использована в качестве ключевой, представил Ж.Т. Тощенко. Он полагает, что «Россия олицетворяет собой травмированное общество, которому присущи взаимоисключающие ориентации и установки… Путь, по которому продвигается современная Россия, следует назвать путем, обусловленным социальной травмой в ее развитии» [Тощенко, 2020: 11]. Это достаточно обоснованные и смелые оценки, заслуживающие дальнейшей аргументации. Вместе с тем, учитывая имеющиеся разработки проблемы травмы и культурной травмы, я считаю возможным обосновать, с позиций антропосоциокультурного подхода, более широкую, междисциплинарную концепцию: антропосоциокультурные подъемы и травмы населения и обществ как основные события исторической деятельности больших масс людей. Процессами-механизмами подъемов и травм являются идентификация и реидентификация масс населения с ядром культуры его общества, что содействует модификации этого ядра. Одним из оснований этих процессов на социетальном и цивилизационном уровнях служат характеристики гражданско-общественной культуры населения.

Типы гражданско-общественной культуры

Напомню: гражданско-общественная культура – это форма личностно-массового сознания, которая обобщенно выражает понимание индивидами – гражданами данного общества смысла своих взаимодействий с другими членами общества как базовых взаимодействий – с обществом в целом. Исследования истории различных обществ позволяют выделить основные и промежуточные, а также симбиозные или композитные типы изучаемой культуры. Учитывая вклад учений о человеке и обществе эпохи Просвещения, можно выделить такие практически значимые предпосылки культуры базовых взаимодействий: каждый взрослый человек обладает умом, позволяющим ему самостоятельно определить свое благо, его конкретные параметры и действовать согласно «золотому правилу» (категорическому императиву) взаимодействий людей; каждый взрослый человек имеет право пользоваться своим умом во взаимодействиях с другими людьми и с созданными ими институтами, включая государство, без руководства со стороны кого-либо другого.

Названные предпосылки представляют собой присущий каждому взрослому человеку интеллектуальный потенциал разумного взаимодействия. Чтобы реализовать этот потенциал, необходимо нравственно-волевое качество – мужество, достаточное для защиты этого потенциала и для преодоления препятствий его осуществлению. Эту идею И. Кант обосновал, связав становление совершенного состояния гражданского общества с эпохой Просвещения в цикле статей, написанных после «Критики чистого разума» (1781), но до Французской революции 1789 г. Уже в первой статье («Идея всеобщей истории во всемирно-гражданском плане», 1784) Кант обратил внимание на роль Просвещения в развитии нравственности, косвенно соотнося это развитие с осуществлением категорического императива, которое необходимо для возникновении гражданского общества. Более конкретно историческое значение Просвещения Кант раскрыл в следующей статье в том же году («Ответ на вопрос: что такое просвещение?»): «Просвещение – это выход человека из состояния несовершеннолетия, в котором он находится по собственной вине. Несовершеннолетие есть неспособность пользоваться своим рассудком без руководства со стороны кого-либо другого. Несовершеннолетие по собственной вине – это такое, причина которого заключается не в недостатке рассудка, а в недостатке решимости и мужества пользоваться им без руководства со стороны кого-либо другого». Под «руководством со стороны кого-либо другого» Кант имел в виду прежде всего господ, осуществляющих власть в гражданском обществе. Он прямо сказал об этом в первой статье, а во второй назвал их опекунами. «То, что большинство людей (и среди них весь прекрасный пол) считает не только трудным, но и весьма опасным переход к совершеннолетию, – об этом уж позаботились те опекуны, которые столь любезно взяли на себя верховный надзор над ними. После того, как они сначала довели до отупения свой домашний скот и заботливо оберегли его от того, чтобы эти смирные создания осмелились сделать хоть один шаг без опеки, которой они их окружили, – после всего этого они указывают им на опасность, грозящую в том случае, если те попытаются ходить самостоятельно» [Кант, 1994: 127–129]. Современный культур-социолог Дж. Александер так резюмировал эту мысль Канта: «В дискурсе гражданского общества самый большой “грех” – это неспособность достичь и поддерживать собственную автономность и независимость» [Александер, 2013: 334].

На мой взгляд, потенциал разумного взаимодействия, вместе с мужеством его реализации, особенно при включении действий человека в процессы их обобществления и при личном взаимодействии с другими людьми, – это основное содержание гражданско-общественной культуры базовых взаимодействий человека с другими членами общества и его структур. Если человек обладает всей совокупностью качеств и мужественно отстаивает их осуществление, в том числе при взаимодействии с элитой и другими чиновниками государства, то состояние его гражданско-общественной культуры можно считать достаточно зрелым. Но если человеку недостает мужества для реализации потенциала своего достоинства, а основным мотивом его поведения остается древний страх перед физическим насилием или интеллектуальным превосходством других людей (воинов, шаманов, жрецов и др.),3 то состояние его культуры подобно состоянию несовершеннолетнего гражданина, который считается не вполне правоспособным и не несет полной ответственности за свои действия. В таком случае, вслед за И. Кантом, придется говорить о несовершеннолетии культуры индивида или множества индивидов, даже всего их сообщества, если такие люди составляют в нем значимое большинство.

Но дело не только в несовершеннолетии как недостатке мужества для реализации культуры базовых взаимодействий, но и, прежде всего, в содержании культуры базовых взаимодействий гражданина с согражданами, в итоге – с обществом в целом. В каждом обществе большинство поддерживают культуру взаимодействия на основе «золотого правила» (категорического императива), которую можно назвать всегражданской. Вместе с тем есть немало людей, которые не понимают разумность категорического императива или понимают, но по своим, частным мотивам не принимают его как универсальный. С Нового времени выросло значение частного интереса как обладания возможно большей частной собственностью: движимой и недвижимой, самовозрастающим капиталом, овеществленным и финансовым (особенно в XXI веке финансиализации экономики). Люди, гражданско-общественная культура которых определяется их частным интересом, не против всегражданской культуры других людей, но сами предпочитают действовать прежде всего ради максимального удовлетворения своих интересов; их культуру можно назвать частногражданской.

Таким образом, можно выделить основные типы и состояния гражданско-общественной культуры базовых взаимодействий людей:

(1) гомогенная всегражданская культура, утверждающая равные свободу и достоинство всех людей и тем самым – способствующая созидательной деятельности и саморазвитию индивидов и их сообществ; в ней следует различать состояния: несовершеннолетнее и зрелое;

(2) гомогенная частногражданская (властно-элитарная) культура, основным мотивом которой служит безграничный частный интерес; в ней следует различать состояния:

- властно-подавляющее (или, по Александеру, дискурс подавления / discourse of repression [Александер, 2013: 342]), ориентированное на владение ресурсами и людьми, принижающее человеческое достоинство подданных до их личной зависимости от властных элит, которые процветают преимущественно благодаря своему положению в отношениях власти-собственности;

- утилитарно-достижительное состояние культуры людей, высокообеспеченных благодаря своему высокоэффективному созидательному труду;

(3) гетерогенная, симбиозная культура: одновременное существование и взаимодействие двух основных типов ГОК – всегражданской и частногражданской; в ней следует различать состояния:

- симбиозно-травмогенное: характеризуется преобладанием властно-элитной культуры в высших и средних слоях госслужащих, движимых безграничным частным интересом и коррупционно связанных с олигархо-бизнесом; субъекты-носители достигают целей, опираясь на самоотчуждение большинства граждан-подданных, которые бездумно следуют традициям несовершеннолетней всегражданской ГОК; в результате такое симбиозное состояние культуры становится травмогенным по отношению к содержанию и эволюции деятельности человека, функций государства, общества, цивилизации;

- композитно-достижительное: взаимодействие всегражданской (зрелой) и частногражданской (утилитарно-достижительной) культур, ориентированное на достижение успехов индивидов в сочетании с общим благом населения.

Практически во всех существующих обществах наблюдаются разные типы культуры и варианты их состояний, но в разных пропорциях и с разной степенью остроты их соотношения. При этом требуется уточнить понимание «травмы». Рассматривая концепцию травмы с общетеоретических позиций, А.Г. Здравомыслов обратил внимание на то, что основная идея восходит к работам Т. Парсонса и «в какой-то мере эта проблематика, связанная с таким направлением социологии, которое называется “социология конфликта”. Получается, что именно исследования травм – глубоких потрясений в обществе и жизни того или иного народа – могут приводить к пониманию того, что они являются результатом соответствующих конфликтных ситуаций. Причем речь идет о таких конфликтах, которые потрясают сферу ценностного самосознания общества», а «значение тех или иных событий, воспринимаемых в ходе исторического действия в качестве травмы, претерпевает изменения вместе с ходом самой истории» [Здравомыслов, 2008: 213–214]. Соответственно, Здравомыслов возражает Александеру, который утверждает: «Не событие само по себе, но его интерпретации создают значения» (см.: [там же]). А.Г. Здравомыслов полагает, что все же главное – уяснить суть события, существовавшего в реальном опыте людей, а изменения его последующей интерпретации – вторичная задача, и показывает это на примере своих экспертных интервью в Германии, в которых изучалось состояние в немецком самосознании памяти о поражении в войне с Советским Союзом.

Я поддерживаю такую оценку и предлагаю широкое понимание не только травм, но и подъемов жизнедеятельности населения и общества как массовых антропосоциокультурных событий, весьма значимых для понимания истории любой страны. Приведу их краткие характеристики.

Антропосоциокультурная травма – это значимое нарушение или разрушение сложившихся, позитивно воспринимаемых большим числом жителей страны социальных и/или культурных условий их взаимодействий или всей их жизнедеятельности, которое болезненно воспринимается, снижает жизненную энергию взаимодействующих масс людей, обесценивает их идентичность, повышает неудовлетворенность жизнью в целом и готовность к протестным действиям. Нарушение/разрушение может иметь разное предметное содержание, быть резким или постепенным, кратким или продолжительным. Примеры таких травм – война на территории своего или другого государства; эпидемии или пандемии заразных болезней (коронавирус-19). Другие травмы: геноцид (холокост и др.), узаконенные запреты частной собственности, свободного изменения места работы, места жительства; дефолт государства и др. Значимы не только статистические показатели, но и антропосоциокультурные смыслы таких подъемом и травм, их позитивное или негативное влияние на судьбы людей. Это прекрасно изобразил Л.Н. Толстой в «Войне и мире».

Напротив, антропосоциокультурный подъем – это значимое подтверждение и/или улучшение благоприятных условий взаимодействий и всей жизнедеятельности масс людей, их продолжение в ожидаемом направлении, которые вызывают поддержку и одобрение значительной части населения, прилив его жизненной энергии, повышение солидарности, значения национально-государственной идентичности. В России источниками подъемов служили новые контакты русских с соседними этносами, как правило, с восточными и южными, победоносные отражения попыток завоевания и подчинения коренного населения, обеспечение свободного выхода к незамерзающим морям.

Антропосоциокультурный подъем или травма – это массовые события, осуществляющиеся как процессы-состояния. Имеются также промежуточные или амбивалентные массовые события (травмо-подъемы или подъемо-травмы). Переход одного события-процесса в другой (войны – в мирное состояние, запрета – в его отмену) означает их взаимодействие и возможность образования пульсара исторических процессов: «рубежный подъем/травма – рубежная травма/подъем… = исторический этап (эпоха)». Таким образом, антропосоциокультурные подъемы и травмы – весьма значимые объекты исследований истории стран, обществ, цивилизаций. Их нелинейные чередования очевидны в истории России, в том числе можно выделить несколько рубежных травм и подъемов, образующих рубежи ее больших исторических этапов и целых эпох.

Цель изучения социокультурных травм, подъемов и пульсара травма–подъем–травма в истории России заключается в том, чтобы уяснить сложность их источника – гетерогенной, рутинно-симбиозной, по результатам – травмогенной гражданско-общественной культуры основных слоев населения (управленческих и исполнительских). Главное же – осознать историческую необходимость ее трансформации в качественно иной тип культуры: не экзогенно-инородный, а соответствующий всесубъектности этоса русских4, культурному потенциалу всей России – инновационный, собирающе-сохраняющий, композитно сочетающий способность к цивилизационному собиранию разных этносов с социально-достижительной ориентацией индивидов, кратко говоря – композитно-достижительный. Конструктивная трансформация может стать одной из основных предпосылок становления новой России – общества и государства всенародного благосостояния, которое эволюционирует в сильное социальное государство, в цивилизацию реального гуманизма.

Как возможна такая трансформация? Известен широкий диапазон предложений, которые обсуждаются в политическом и научном сообществах. Поскольку речь идет о гражданско-общественной культуре населения, я считаю возможным предложить, строго говоря, далеко не новый, но заслуживающий внимания способ: Всегражданское Самопросвещение – без какого-либо принуждения, а через существующие каналы социализации индивидов всех возрастов, начиная с подростков. Требуется наполнить эти каналы соответствующим информационным содержанием. О нем должны позаботиться мы, специалисты в области общественных наук, и, конечно, институты государства, начиная с образования, и гражданского общества – бизнеса, массмедиа, средней и высшей школы, семьи.

В отличие от скептиков, считаю эту утопию вполне реализуемой. Потому что ее осуществление исторически необходимо и «бюджетно».

Библиография

- 1. Александер Дж. Смыслы социальной жизни: культурсоциология. М., Праксис, 2013.

- 2. Бердяев Н.А. Судьба России. М.: Советский писатель, 1990.

- 3. Гоббс Т. Избранные произведения в 2-х т. / Ред. В.В. Соколов. Т. 1. М.: Мысль, 1964.

- 4. Гусейнов А.А. Золотое правило нравственности // Новая философская энциклопедия. Т. 1. М.: Мысль, 2000.

- 5. Здравомыслов А.Г. К вопросу о культурной травме и рефлексивности социологического мышления // Социология: теория, история, практика. М.: Наука, 2008.

- 6. Здравомыслов А.Г. Методология и процедура социологических исследований. М., 1969.

- 7. Здравомыслов А.Г., Ядов В.А. О программировании конкретного социального исследования // Вопросы философии. 1963. № 8. С. 79–81.

- 8. Данилова Е.Н., Климова С.Г., Дудченко О.Н., Мытиль А.В., Ядов В.А., Ядова Е.Н., Баранова Т.С. Процессы идентификации российских граждан в социальном пространстве «своих» и «несвоих» групп и сообществ (1999–2002 гг.) // Мастер-класс профессора В.А. Ядова. М.: Аспект Пресс, 2004.

- 9. Кант И. Сочинения в четырех томах на немецком и русском языках. Т. I. Трактаты и статьи (1784–1796) / Подг. к изд. Н. Мотрошиловой, Б. Тушлингом. М.: Ками, 1993.

- 10. Кравченко С.А. Усложняющиеся метаморфозы: социологические поиски ответов на вызовы. М.: Знание – сила, 2019.

- 11. Лапин Н.И. Сложность становления новой России и гражданско-общественная культура ее населения (Антропосоциокультурный подход). М.: Весь мир, 2021.

- 12. Лапин Н.И. Кризисно-трансформирующееся российское общество: инверсионные процессы и модернизация // Он же. Общая социология. 3-е изд. М.: Юрайт, 2017.

- 13. Лапин Н.И. Проблема неформальной группы в индустриальной социологии // Социальные исследования. Вып. 2. М., 1968. С. 175–186.

- 14. Сорокин П. Система социологии. Т.1. М.: Наука, 1993.

- 15. Смирнов А.В. Логика смысла. Теория и ее приложение к анализу классической арабской философии и культуры. М.: Языки славянской культуры, 2001.

- 16. Тощенко Ж.Т. Общество травмы: между эволюцией и революцией (опыт теоретического и эмпирического анализа). М.: Весь мир, 2020.

- 17. Штомпка П. Социальное изменение как травма (статья первая) // Социологические исследования. 2001а. № 1. С. 6–16.

- 18. Штомпка П. Культурная травма в посткоммунистическом обществе (статья вторая) // Социологические исследования. 2001б. № 2. С. 3–12.

- 19. Шубкин В.Н. Насилие и свобода. М.: На Воробьевых, 1996.

- 20. Щербина В.В. Изменение характеристик социологии как науки (причины, итоги, перспективы) // Социологические исследования. 2019. № 11. С. 29–39.

- 21. Ядов В.А. (отв. ред.). Социология труда. Теоретико-прикладной толковый словарь / Ред.-сост. Б.Г. Тукумцев, В.А. Ядов. СПб.: Наука, 2006.

- 22. Ядов В.А. (в сотрудничестве с В.В. Семеновой). Стратегия социологического исследования. Описание, объяснение, понимание социальной действительности. М.: Добросвет, 2000.

- 23. Ядов В.А. Социологическое исследование (методология, программа, методы). М.: Наука, 1972.

- 24. Ядов В.А. Роль методологии в определении методов и техники конкретного социологического исследования // Вопросы философии. 1966. № 10. 27–37.

- 25. Яницкий О.Н. Переходный период: цели изучения, теория и практика. М.: Политическая энциклопедия, 2019.