- Код статьи

- S013216250014681-2-1

- DOI

- 10.31857/S013216250014681-2

- Тип публикации

- Персоналия

- Статус публикации

- Опубликовано

- Авторы

- Том/ Выпуск

- Том / Номер 6

- Страницы

- 80-90

- Аннотация

- Ключевые слова

- Дата публикации

- 29.06.2021

- Год выхода

- 2021

- Всего подписок

- 6

- Всего просмотров

- 165

Жан Тощенко: Борис, ты вступаешь в «Клуб 80-летних», приветствую тебя как один из его представителей. Рад пожелать тебе здоровья и успешного развития твоих многочисленных исследовательских направлений. В первую очередь я имею ввиду твое многолетнее и многоаспектное изучение истории современной российской социологии. Знаю, что этот проект стал продолжением анализа длительного пути становления американских опросов общественного мнения. События твоей жизни так развернулись, что в последние годы ты углубился в некоторые разделы биографического анализа. Не согласился бы ты рассказать о сделанном и, конечно же, о себе, о своей жизни? Ведь тебе удалось нечто удивительное: более четверти века жить в Америке и оставаться активным членом нашего профессионального сообщества.

Борис Докторов: Спасибо, Жан, тронут твоим предложением и с радостью откликнусь на него. Безусловно, хотелось бы подвести некоторые итоги прожитого, но прежде всего – сделанного. Так случилось, что в силу разных причин я уже несколько раз описывал траекторию своей жизни. Все началось с интервью Н.Я. Мазлумяновой для «Социологического журнала» (2005, №4). Оно оказалось для меня крайне важным, тогда я только входил в процесс интервьюирования российских коллег, и на собственном опыте понял, что значит вспоминать прожитое и выносить это на суд коллег. Этот опыт помог мне в налаживании общения с моими респондентами. Затем в петербургском журнале «Телескоп» (2009, №3) опубликован мой разговор с Б.М. Фирсовым, многолетним коллегой и другом, где я впервые попытался очертить методологию своего изучения прошлого нашей социологии.

Продолжением биографического повествования и обсуждения концептуальных вопросов стала беседа с В.А. Ядовым (Телескоп. 2008, №1, №3). Там были главными две темы: осознано, что работа над биографиями – это общение с теми, о ком пишешь, и начато рассмотрение поколенческой организации нашего профессионального сообщества. Прошло более десяти лет, и только сейчас мне открылись новые полезные следствия, вытекающие из трактовки интервью как формы общения, а концепция социологических поколений стала стержневой и в теоретическом плане, и в организации интервью. Эта беседа с Ядовым положила начало регулярных обсуждений с ним всей совокупности научных и этических аспектов изучения нашего прошлого.

Наконец, в 2014 г. я максимально развернуто рассказал о своей жизни в интервью Е.Д. Рождественской: «Моя жизнь: 53 года в России и уже 8000 дней в Америке»1. Я весьма благодарен ей за терпение и спокойное восприятие моего повествования, но главное – в недавние годы, отталкиваясь от этой беседы, я начал развивать концепцию и накапливать опыт «нелинейной (авто)биографии».

Ж.Т. Пожалуй, соглашусь с тобой, ты многое рассказал о прожитом, и в нашей беседе имеет смысл сосредоточиться на твоей профессиональной жизни в последние годы. Выше я отметил широту тематики проводимых тобой исследований, но все же, как начиналось твое возвращение в социологию?

Б.Д. Абсолютно верно, Жан, и скажу больше: этот проект оказался спасительным для меня, жизненно важным. Не знаю, как сложилась бы моя жизнь здесь, если бы я не нашел его и не углубился бы. Наиболее полно и откровенно я рассказал о своем американском бытии в эссе «6000 дней другой жизни», написанном в связи с моим 70-летием и опубликованном в «Социологическом журнале (2011, №2). Даже сейчас мне сложно перечитывать некоторые его страницы. Я уехал в Америку весной 1994 г. и для начала прошел полный курс «начинающего эмигранта»: безработица, жизнь на велфере, работа сборщиком, окончание колледжа, первое настоящее дело – секьюрити в огромном офис-билдинге.

Лишь в самом конце века я начал возвращаться в социологию, но здесь всей нашей семье пришлось помогать нашему сыну бороться со смертельной болезнью... трагедия в том, она оказалась неизлечимой... Возвращение в социологию пришлось начинать снова и вновь решать, как жить. Пришлось отказаться от задуманного варианта – приезжать в Россию на несколько месяцев и либо читать лекции, либо работать в какой-либо исследовательской команде. В сложившихся обстоятельствах я должен был быть дома, когда я все же выбирался в Россию, то не более, чем на 4-5 дней.

В таком режиме вместе Р.С. Могилевским был организован в Петербурге один из первых в стране семинаров по изучению Интернета, затем – при поддержке К.Г. Барбаковой в Тюмени состоялись «Первые Гэллаповские чтения в России». Форум прошел успешно и зарядил на изучение гэллаповской проблематики. Отмечу также совместную работу «на удаленке» с А.А. Ослоном и Е.С. Петренко, её итог отражен в книге «Эпоха Ельцина: Мнения россиян. Социологические очерки» (2002). Эта работа оказалась последним моим опытом анализа российского общественного мнения, стало понятно, что, не живя в стране, не будучи погруженным в текущую реальность и в массовые информационные потоки, изучать этот феномен невозможно. Однако, в Приложении к основному содержанию книги были опубликованы мои первые интервью с социологами (это были личные интервью) и небольшой исторический очерк об изучении общественного мнения в СССР. Но это ни в какой мере не было началом моего историко-социологического исследования, скорее, реализацией каких-то прошлых намерений и навыков.

Несмотря на некоторое продвижение по пути в науку, в целом жизненная ситуация складывалась крайне непросто. В Америке я профессиональную работу не искал: по возрасту, дело шло к 60, «переросток» для начальных позиций и «overqualified» для большинства позиций. На профессорские должности в соседних Стэнфорде и Беркли я не рассчитывал, там свои годами ждут. Думать о работе в других штатах или в других регионах Калифорнии я не мог, надо было быть близко от дома. Отъезд в Америку заморозил большинство моих российских контактов, не было и доступа к новой, ясно, что и к старой, советской и российской социологической литературе. Надо было искать что-либо на «американском поле» – новое, но вписывающееся в круг знакомой проблематики.

До начала осени 2002 г., фактически более восьми лет американской жизни, я или вообще был вне социологии, или пробовал заниматься разными проектами, отыскивая собственную исследовательскую нишу. Я не догадывался, что она была найдена весной 2000 г.

«Гэллапиадой» я называю сделанное за двадцать лет в области изучения биографии Джорджа Гэллапа (1901–1984) и проблематики, фокусированной на становлении и развитии американских опросов общественного мнения. Моя погруженность в изучение этой тематики менялась и зависела от особенностей моей жизни и динамики научных интересов. Однако исходный импульс я ощутил весной 2000 г., после пребывания несколько дней в Москве. Окружающие — бывшие советские граждане – расспрашивали меня о многом, в частности, кто победит на президентских выборах в марте 2000 г. Ссылаясь на результаты опросов ВЦИОМа и ФОМа, я говорил о весьма вероятной победе В.В. Путина. Но люди не верили в то, что по данным опросов чуть более тысячи человек можно точно предсказать поведение электората. Исчерпав все аргументы в пользу использования небольших научно-организованных выборок, я решил обратиться к опыту истории электоральных прогнозов. В библиотеке нашел книгу с результатами прогнозов Гэллапа и написал небольшую статью. Один из моих соседей в то время работал в сан-францисской русской газете «Взгляд», и я попросил его прочесть написанное. Он прочел и попросил меня написать немного собственно о Гэллапе. Полистав несколько «Who is who», я нашел базовую биографическую информацию, внес ее в текст статьи и отправил материал во «Взгляд». 17 марта 2000 г. (2149-й день моей американской жизни) она была опубликована в этой газете. Так родилась моя «гэллапиада». Сразу было чувство того, что это - «моё».

Занимаясь в СССР / России методологией изучения общественного мнения, я, конечно же, знал фамилию Гэллапа и немного о его работах. Знали о нем и мои коллеги. Однако, крайне мало. Даже беглое ознакомление с американскими энциклопедиями и рядом книг сразу заинтересовало меня и научным наследием Гэллапа, и его биографией. Гэллап – пример самой долгой в моих биографических поисках – семейной истории. Если бы такой биографии, как у Гэллапа, не было, ее надо было бы придумать. Его жизнь и жизнь людей из его окружения дают богатейший материал для биографического анализа. Он – представитель десятого поколения американцев, и история его клана тщательно зафиксирована. Наконец, его и нескольких его коллег-ровесников изобретение – выборочная технология опросов общественного мнения во многом изменила политику и политическую культуру сначала – США, затем – в глобальном измерении.

При поддержке Ф.Э. Шереги, А.А. Ослона, М.Е. Илле было опубликовано полдюжины книг и в разных журналах – не менее 20 статей. В 2008 г. в рамках изучения методологии опросов и прогнозирования итогов американских президентских выборов был начат первый годовой мониторинг динамики электоральных установок населения. Его итогом стала книга «Явление Барака Обамы. Социологические наблюдения». Мониторинги были продолжены в 2012, 2016 и 2020 гг.

Ж.Т. Борис, получается, что ты уже 20 лет исследуешь динамику технологии опросов общественного мнения, начинал, когда они носили классическую форму опроса по месту жительства и вместе с ними вошел в онлайновую эру. Интересно, но как здесь произросло твое изучение истории советской / российской социологии?

Б.Д. Уже несколько лет я отмечаю биографичность социологического творчества, которое проявляется во многих аспектах профессиональной деятельности исследователя. Поскольку я нигде не служу и формально ни перед кем не отчитываюсь, биографичность – доминирующее обстоятельство в выборе изучаемой тематики и в характере ее анализа. Замечу, иногда это «уводит» меня от задуманного, намеченного, но и каждое такое ответвление – тем более биографично. К концу весны 2004 г. — в какой-то степени неожиданно для меня — сложился объемный структурированный текст по истории опросов общественного мнения. Возникли помыслы о книге, но чтобы они приобрели организационное оформление, нужно было на какое-то время отойти от этой тематики. Так случилось, что в апреле, а потом на рубеже июня–июля того года я был в Москве и Петербурге, читал лекции, выступал с докладами, встречался с большим числом коллег. Особое значение имела встреча с Б.А. Грушиным (13 апреля 2004 г.) у него дома. Он подарил мне очередной том своего «четырехкнижия» и рассказал о дальнейшей работе над этим грандиозным проектом. Опыт изучения биографий американских полстеров, многообразные российские впечатления, приближавшийся 75-летний юбилей Грушина стимулировали меня начать писать статью о нем. Я рассказал Грушину о своем замысле и предупредил, что статья не будет «юбилейной». Мне казалось, что рассуждения о «линии Грушина», вошедшие в «Эпоху Ельцина» можно будет довести до статьи, она вышла в сентябрьском номере «Телескопа». Грушин в целом принял работу и я с легкой душой отправил текст моим коллегам, знавшим Грушина и дружившим с ним. Б.М. Фирсов ответил: «Так мы друг о друге не писали..», Ядов написал: «Прочел твою статью о Грушине, каковая далеко не только о нем, но о многом другом, что важно для понимания процессов развития важнейшего направления в социологии. Совмещая в своем сознании статью о Гэллапе и “пост...”, я думаю, что хорошо бы тебе подготовить и опубликовать у нас свою книгу». Добрым дополнением к реакциям моих друзей оказалось предложение издателя и главного редактора журнала «Телескопа» М.Е. Илле: подумать о создании рубрики по истории современной российской социологии. Еще не зная, что и как буду делать, я принял это предложение и написал небольшую заметку «История есть, только если она написана» (Телескоп, 2004, №5). Отчасти, это была программа того, что я задумывал, но в большей мере это была психологическая настройка на абсолютно новое дело. У меня не было никаких заделов для этой работы, но я увидел в этом проекте форму возвращения в знакомую мне профессиональную среду. Я торопился, мне хотелось не только приступить к новому делу, но начать его «завтра». И сейчас я уверен, что в реку надо было прыгать, не раздумывая, не засиживаясь на бережку. Первый номер журнала «Телескоп» выходил в конце февраля 2005 г., и там уже должен был быть историко-социологический материал. Спасительным было то, что в таких обстоятельствах думаешь и принимаешь решения быстро.

Ж.Т. И каким же был твой первый шаг?

Б.Д. Не имея возможности для работы в библиотеках и для поиска в американских университетах соответствующих архивов, я должен был обзаводиться собственным эмпирическим материалом для проекта. Простейший вариант – воспоминания тех, кто стоял у истоков нашей послевоенной социологии. Многих из них, в первую очередь представителей «ленинградской социологической школы», я знал на протяжении многих лет. Перебрав не слишком большое число вариантов получения нужных мне сведений, я пришел к выводу о необходимости проведения интервью с первопроходцами, используя электронную почту. Вглядываясь в прошлое, назову это решение одним из определяющих в судьбе исследования, я и сейчас не вижу более эффективного метода накопления эмпирии для данного проекта.

Два обстоятельства определили это методическое решение. Первое – раннее освоение электронной почты. В Кремниевой долине, где я живу, наличие в семье компьютера, Интернета и электронной почты в начале века было обыденностью. Второе – серьезное знакомство с технологией и практикой использования почтового опроса. На рубеже 1970–1980-х гг. я изучил многолетний опыт американских исследователей, провел серию методических экспериментов с выявлением влияния факторов повышения возврата заполненных анкет и был знаком с общим выводом – главное – персонализация обращения к потенциальным респондентам. В начале нулевых российские социологи только начинали осваивать электронною почту, я видел в этом трудность на пути сбора первичной информации, но никак не шлагбаум.

Почтовый опрос – это вид анкетирования. Но от анкеты, жесткого метода, я отказался сразу, было очевидно, что до воспоминаний никакой анкетой не добраться, нужно интервью в максимально свободной форме. Так возникла идея и процедура продолжительного диалога: респондент отвечал на заданные вопросы, высылал мне ответы, и изучив их, я отправлял новые вопросы. Поначалу я задавал сразу несколько вопросов, но очень скоро я от этой практики отошел: трудно представить, чтобы в живом диалоге перед человеком сразу ставилось несколько вопросов. Исходно я использовал привычную для социолога лексику: интервью и респондент, но постепенно я заменил их на «беседа» и «собеседник». Они точнее отражают мягкую, диалоговую природу проводимого интервью.

Общий дизайн интервью базировался на моем немалом опыте написания биографий американских полстеров и исследователей эффективности рекламы. К этому меня подтолкнуло изучение биографии Гэллапа, который начинал свою карьеру как аналитик эффективности рекламы и занимался этим долгие годы, уже став признанным специалистом в проведении опросов общественного мнения. Моя первая статья по рекламной тематики «Они сильнее других хотели знать, как работает реклама («Телескоп», 2001, №4) содержала краткие биографические данные о 15 выдающихся исследователях газетно-журнальной и радиорекламы.

В беседах с российскими социологами всегда было четыре основных информационных блока: воспоминания о родительской семье; школа, ранние интересы и выбор профессии; получение высшего образования и процесс вхождения в социологию; работа в социологии. Разнообразие в ответах – огромное, и, конечно, было бы ошибочным заключить все многообразие рассказов моих собеседников в рамки стандартных анкет. Как я и планировал первое интервью было проведено зимой 2004–2005 гг. Моим первым информантом был Б.М. Фирсов(Телескопе», 2005, №1).

Ж.Т. Ты обозначил метод сбора информации, немного сказал об особенностях построения интервью, но пока – ни слова о выборке. Пожалуйста, приоткрой и эту сторону проекта.

Б.Д. Как ни странно, в хронологии развития исследования эта тематика заявила о себе несколько позже, сначала я сконцентрировался на одной историко-методологической проблеме. Завершив беседу с Фирсовым и поняв, что задуманная схема сбора данных в целом работает, я продолжил интервьюирование с давно знакомыми мне социологами (Л.Е. Кесельманом и Я.И. Гилинским) и задумался о будущем анализе материалов. Стартовая информация для подобных рассуждений уже была: не только несколько собственно полученных биографий социологов, но и биографии, приведенные в известной книге «Российская социология 60-х годов в воспоминаниях и документах», подготовленной Г.С. Батыгиным. Меня заинтересовал вопрос о будущей типологии жизненных путей, соответствующей динамической природе исторического анализа. Традиционные группировки респондентов по полу, возрасту, типу образования, региону проживания и работы были сразу отброшены, они представлялись мало информативными. Довольно скоро я понял, что перспективной может быть стратификация нашего сообщества по поколениям.

Проблема в том, что и у Батыгина, и у меня все «рассказчики» были примерно из одной возрастной группы: это были социологи, с которых начиналась наша социология, значит с них должна была начинаться поколенческая лестница. «Первые», имея философское, экономическое, историческое образование, не обладали никакой социологической подготовкой. Ядов, например, называл себя самоучкой, и это относится ко всем советским социологам-первопроходцам. Я не ожидал, что это так зримо проступит в жизненных путях первых социологов. Возможно, я не столь сильно удивлялся этому, я сопоставлял указанный факт с тем, что открылось мне при изучении биографии Гэллапа. Тогда мне показалось целесообразным узнать подробнее характер психологического образования Гэллапа, завершившего обучение со степенью Ph.D. по прикладной психологии. По моему запросу Айовский университет, где он обучался, прислал мне «Дело» студента Дж. Гэллапа, в котором были сведения о всех изучавшихся им курсах и преподавателях. Отобрав тех, кто обучал Гэллапа психологическим дисциплинам, я выяснил, где и у кого они учились психологии, а затем постарался выяснить все это про «учителей учителей». Так за пять итераций я добрался до «дна»: до Фехнера, Гельмгольца, Гальтона, Шарко и Вундта. Только у них было учителей по психологии. Статья с изложением этого результата называется «Учителя и учителя учителей. К построению траектории преемственности» (Телескоп, 2007, №2).

Поскольку никто из наших первых социологов не вспоминал ни о прямых контактах с коллегами, работавшими до них, ни о влиянии написанного ими, то был естественен вывод о «втором рождении» российской социологии. Осенью 2007 г. в Тюмени состоялась социологическая конференция, на которой я не мог присутствовать, но меня выручила В.В. Гаврилюк, она презентовала мой текст с выводом о «втором рождении». На текст, отправленный В.А. Ядову 11 октября, я получил ответ: «Боря, отличная и аргументированная статья. Термин "возрождение" нашей социологии я отныне забыл. Действительно, было становление социологии заново». Я облегченно вздохнул. Концепция второго рождения была изложена в моей книге «Современная российская социология. История в биографиях и биографии в истории» (2013) и рассматривалась мною в ряде статей, и я не встречал сколь-нибудь развернутой критики данного теоретического положения. Оно стало своеобразным эпиграфом к книге: «С конца 1950-х годов и до начала перестройки российские социологи фактически не знали своих профессиональных предков. Так сложилось, что прошлое российской социологии не стало импульсом для развития ее настоящего. Но настоящее в силу разных причин заставляет нас обернуться назад. И осознать, что сначала хрущёвская “оттепель” позволила российской социологии родиться во второй раз, а затем горбачёвская перестройка создала предпосылки для ее возрождения. Обращение российских социологов к своему прошлому можно было бы описать тезисом: “К возрождению через второе рождение”. Другими словами, “возрождение” – не генезис современной российской социологии, а следствие ее существования».

Под возрождением я понимаю поиск всевозможных путей включения в нашу современную социологию информации о жизни и достижениях российских социологов разной глубины прошлого. Особого внимания заслуживают исследователи, работавшие в двух-трех первых десятилетиях XX в., а в некоторых случаях и наши старшие современники.

Формула «К возрождению через второе рождение» не раскрывает механизм движения к возрождению, однако ясно, что здесь не может быть фронтального, широкого движения, но лишь какие-то «точечные» кейсы, которые иллюстрировали бы плодотворность таких «шагов» и одновременно подталкивали бы нас к обогащенному пониманию логики развития российской социологии. Прошедшие годы показали, что это верное представление о процессе возрождения, главное, чтобы здесь не было продолжительных остановок.

Описанное решение проблемы генезиса послевоенной российской социологии открыло путь к решению другой, реально затруднявшей переход от «штучного» к «массовому» интервьюированию, а значит – к определению теоретической базы процедуры рекрутирования моих собеседников. Речь идет о правилах поколенческого структурирования российского социологического сообщества.

Я решал эту задачу не как социоло, а как математик и в опоре на общенаучные критерии и математические правила типологии. Исходным был подход Эйнштейна к тому, какой должна быть верная теория, ведь поколенческая шкала – это модель, теория возрастной стратификации в данном случае совокупности послевоенных социологов. Я включал в нее и те когорты социологов, которые уже участвовали в создании науки, и представителей будущих когорт. Согласно Эйнштейну, теория должна отвечать принципам «внутреннего совершенства», т.е. логической простоте, естественности, и принципу «внешнего оправдания», или соответствия опыту. Начинал с поиска алгоритма, обладающего «внутренним совершенством», ибо таковой больше, чем какие-либо другие типологические процедуры обладает и «внешним оправданием».

Изучение различных подходов к выделяемым историками, демографами, социологами поколениям, на мой взгляд, показало, что они не удовлетворяют требованию «внутреннего совершенства», это, скорее, мнения, заключения экспертов, изучающих типологизируемую общность и созданные другими аналитиками поколенческие стратификации, в них всегда присутствуют ad hoc допущения, против которых выступал Эйнштейн. Я постарался избавиться от них, не привязывать поколенческую структуру к политическим, социальным и прочим аспектам развития советского общества и принял решение о том, что все поколения должны обладать одинаковой продолжительностью. В этом допущении делается акцент на естественность формирования поколений, которые сами себя формируют, они – синтез многих общественно-исторических и социально-биологических фактов и, следовательно, не могут быть ни слишком продолжительными, ни слишком короткими.

Я допускал, что внутри поколения всегда есть старшие и младшие группы, а при другом взгляде – старшие, средние и младшие. И аналитики в своем изучении поколений делят их на две или три части. Следовательно, продолжительность поколения должна быть числом – четным и делящимся на три. Наименьшее такое число – 6, но оно слишком мало, чтобы за такой период сформировалось столь крупное образование, как поколение, значит, искомая продолжительность поколений – 12 лет. Последующий анализ показал, что примерно такой же продолжительностью обладают описанные в литературе поколения. Значит во всем этом построении оставался лишь один шаг – установить начало 12-летнего интервала для годов рождения первого поколения отечественных социологов. Помогла статистика рождений социологов, биографии которых были в книге, выпущенной Батыгиным. Оказалось, что в центре искомого интервала расположены 1928 и 1929 гг. Если известны два серединных интервала 12-пунктовой шкалы, то легко определить весь интервал рождения тех, кто составляет первое поколение, это – 1923–1934 гг.

Однако необходимо пояснить, что и представители второго поколения – это социологи, годы рождения которых заключены в этом же интервале; мы имеем тот случай, который можно назвать: один возраст – два поколения. Эта аномалия – отражение истории советской социологии, а именно – большого разрыва в ее существовании и очень осторожного движения в первые годы ее «второго рождения». Второе поколение – это первые ученики первых учителей, при этом, ученики в целом были ровесниками учителей. Так, Б.М. Фирсов, имея весьма успешный опыт работы в комсомоле и партии, отработав несколько лет директором Ленинградского телевидения, по приглашению В.А. Ядова стал его аспирантом; оба – 1929 г.р. Формально А.Н. Алексеева (1934–2017) можно было бы отнести к первому поколению социологов, но в моем исследовании от занесен во второе поколение; он пришел в социологию после многих лет работы в журналистике, и Ядов был его консультантом. Далее все делается автоматически: третье поколение – 1935–1946 гг.; четвертое – 1947–1958 гг.; пятое – 1959–1970 гг. и т.д.

В 2008 г. я сделал первое описание концепции 12-летних поколений советских российских социологов и отправил его В.А. Ядову. И получил от него весточку: «Мистика, но выглядит убедительно. Привет, Володя». Мне повезло, идея поколенческого строения рождалась в дружеской атмосфере. Ее первое обсуждение прошло в Институте социологии РАН на конференции памяти Г.С. Батыгина, организованной Л.А. Козловой, а презентация моей статьи была сделана В.В. Семеновой.

Ж.Т. Замечу, твое движение к концепции «второго рождения» и к системе поколений – было непростым и заметно отличалось от практики обоснования историко-социологических построений. Но решение этих задач помогло тебе в интервьюировании коллег?

Б.Д. Несомненно облегчило, хотя многое развивалось не так, как виделось до 2007 г. Прежде всего, у меня не было плана долгосрочного исследования, и я не планировал проведение большого числа интервью, думалось – несколько лет и несколько десятков бесед. Многое изменила работа над статьей «Биографии для истории»2, в которой подводились итоги первых теоретических рассуждений (еще не было изложенных выше концепций) и первого опыта интервьюирования (29 интервью были закончены или находились в процессе работы). Но обозначились новые грани моего проекта и пришло осознание того, что все это надолго. Процитирую вывод этой статьи: «Вопросы этики в исследованиях биографической направленности имеют как самостоятельное значение, так и сопряженное с науковедческими и методологическими проблемами. От характера решения этих вопросов во многом зависит, какой будет история нашей социологии, смогут ли будущие поколения знать, как она создавалась, кто развивал ее методологию и технологию (и что он туда привнес), а кто «лежал» на ее пути. Хочется надеяться, что проект, который ведется на страницах «Телескопа» уже два года, будет иметь продолжение и станет частью широких и многоцелевых исследований, направленных на создание истории единой российско-советско-российской социологии» (с. 22).

В начале интервьюирования я обращался к давним коллегам и друзьям, и у меня не было острой необходимости в определении процедуры отбора респондентов. Но уже были сформулированы критерии отбора: наличие электронной почты и возраст опрашиваемых (старшие – приближались или уже отметили 80-летие, младшие – не моложе 60 лет). В отсутствии концепции поколений, говорилось о возрасте, причем – достаточно зрелом. Я исходил из весьма ограниченного понимания целей исследования и из представления о том, что прошлое – нечто неподвижное, и о нем имеет смысл говорить лишь со «старшими». И третий критерий – успешность деятельности социолога. Она не связывалась напрямую с наличием степеней и званий, должностным статусом, количеством опубликованных книг и т. д. Речь шла о признании потенциального респондента профессиональным сообществом. Этот критерий сохраняет свою силу и сейчас.

Поиск респондентов не был особо сложным: многих я знал лично или по публикациям и покатился «снежный ком», в поисках кандидатур я обращался к уже опрошенным. Но ни в то время, ни сейчас я не говорю о выборке респондентов, и главная причина – невозможность очертить должным образом генеральную совокупность. Один из вопросов, на который не было ответа: «Кого относить к социологам?», ведь долгое время в стране такая профессия не была узаконена. К тому же, не было статистических данных о работающих социологах, их распределений по возрасту и полу, по географии работы, по научным степеням и пр.

Одно время я выделял (для себя) две группы респондентов: «старших» и «младших», но в какой-то момент неопределенность в представлении о строении нашего сообщества начала сказываться в работе, и появление концепции поколений внесло необходимую ясность. Стало понятным, что среди уже опрошенных есть лишь представители первых трех поколений, в 2007 году я спонтанно провел первую беседу с М.А. Тарусиным – социологом IV когорты, но осознанное изучение этого поколения началось лишь на рубеже 2010-2011 гг., а в 2013 году – решился на интервью с коллегами V стратификационного слоя. Названная выше запевная для данного проекта статья «История есть, только если она написана» начиналась словами «История вершится постоянно, непрерывно, и потому она должна изучаться и описываться тоже постоянно и непрерывно». Переход к анализу пяти поколений стал на практике непрерывным изучением нашей истории. Представители пятого поколения входили в социологию в годы перестройки и обычно начинали свои исследования с изучения новой проблематики и пользовались более богатым набором методов, чем старшие. Это была уже новая социология, и много мне уже было неизвестным.

Таким образом, массив респондентов рекрутировался так, чтобы набиралась достаточно объемная в численном отношении группа социологов каждого поколения. По-видимому, во второй половине 2013 г. стал ощущаться перекос массива опрошенных в сторону Москвы, Петербурга и двух региональных центров: Екатеринбурга и Тюмени. Причина была ясна – метод «снежного кома»: каждый называл коллег своего города, научного центра. Ситуация изменилась в начале лета 2014 г., когда ты подарил мне выпущенную под твоей редакцией книгу «Социологи России. История социологии в лицах», пожелав мне продолжить мою «огромную текущую работу, которая пересекается с этим замыслом». Теперь я мог находить социологов в разных регионах страны и просить их рассказать о своей жизни и работе.

Достаточно долго я не обращался с предложением об интервью к социологам VI (1970–1982) и VII (1982–1994) поколений, они казались мне «слишком молодыми» для историко-социологического исследования. И все же в 2014–2015 гг. я нарушил этот «запрет» и через них начал входить в незнакомую мне по личному опыту реальность. Наконец, в конце 2020 г. было приведено первое и пока единственное интервью с социологом VIII поколения (1995–2006). Анализ биографий социологов VI и последующих поколений – это уже изучение нашего будущего.

Под поколением социологов понимается достаточно однородная по возрасту группа ученых, удовлетворяющая двум условиям 1) их первичная социализация происходила в сходных исторических и социально-политических обстоятельствах и 2) их вхождение в отечественную социологию состоялось в рамках одной и той же фазы ее развития. Кратчайший путь показать внешнее оправдание предложенной лестницы поколений – это рассмотреть, чем в социально-историческом плане характерны серединные интервалы поколений. Так, революционный 1917 год ровно на 12 лет отстоит от одной из центральных точек интервала рождения первого поколения советских социологов (1929). И ровно 12 лет отделяют большевистскую революцию от Первой русской революции 1905 г. Сам 1929 год вошел в историю России как момент «великого перелома». Далее, с интервалом в 12 лет, на временной оси «расположены» 1941 г. — начало Великой Отечественной войны — и 1953 г. — смерть Сталина. Еще через одиннадцать лет – 1964 год (тоже являющийся центральным для V поколения), наступила эпоха Брежнева. а 1977 г. оказался переломным: Брежнев занял все высшие посты в стране и началось формирование периода, иногда иронично называемого «культом без личности». Наконец, 1989 г. – пик перестройки, выборы народных депутатов СССР и образование горбачёвского парламента. Все это было написано десять лет назад3, но были указаны и серединные интервалы для казавшегося бесконечно далеким VIII поколения: 2000–2001 гг. Сегодня мы знаем, это годы начала президентства В.В. Путина.

В конце 2017 г., когда количество биографических интервью приблизилось к 170, я стал добавлять к этой коллекции мои статьи, эссе и клипы биографического характера. И именно тогда была в полной мере манифестирована, признана близость, родственность двух указанных способов биографического анализа: реальных и мысленных интервью, о чем я немного говорил в вышеназванном биографическом интервью, которое проводил В.А. Ядов в 2007–2008 гг.: «Мысленный диалог тоже может быть формой общения знающих друг друга людей, однако в рамках этого исследования под подобной формой коммуникации подразумевались, прежде всего, “мысленные разговоры”, “внутренние диалоги” живущих, активно действующих людей с их предшественниками, размышления по поводу жизни и наследия последних. В таких диалогах реальное “я’, не порывая с собою, постоянно спрашивает о чем-то лично незнакомое ему “историческое” “не-я” и самостоятельно пытается ответить за него на эти вопросы. В момент внутреннего диалога реальный субъект общения “удваивается”: он говорит за “я” и за “не-я”».

В Таблице 1 представлено распределение 213 биографии российских социологов, с которыми были проведены реальные или мысленные беседы:

Таблица 1. Распределение по поколениям 213 биографии российских социологов

|

Поколения / временные (годы) границы поколенческих интервалов |

|||||||

|

I |

II |

III |

IV |

V |

VI |

VII |

VIII |

|

1923–1934 |

Конец1920-х–1934 |

1935– 1946 |

1947–1958 |

1959–1970 |

1971–1982 |

1983–1994 |

1995–2006 |

|

20 |

24 |

48 |

51 |

26 |

26 |

17 |

1 |

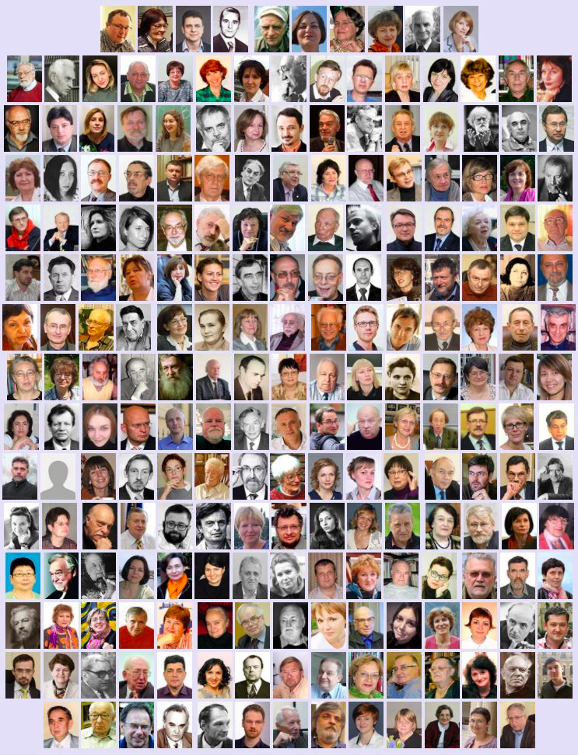

На протяжении многих лет Е.И. Григорьева создавала интерактивную конструкцию, получившую название «Большой портрет» (рис. 1), где собраны фотографии всех тех, с кем были проведены реальные интервью (или о ком кто-либо из родных, коллег рассказал мне) или состоялись мысленные диалоги. Все эти замыслы удалось осуществить при поддержке Ф.Э. Шереги и на сайте его организации. В конце 2020 г. «Большой портрет найти на сайте Института социологии ФНИСЦ РАН4. В «Большом портрете» – 218 фотографий, это активные ссылки, по клику на них осуществляется переход к биографии изображенного на ней человека. «Большой портрет» – не только коллективная фотография нашего профессионального сообщества, но и книга о становлении, прошлом и будущем российской социологии.

Рис 1. «Большой портрет»

Мой рассказ о прошедших годах и сделанном не может быть закончен без выражения благодарности моим друзьям и коллегам, без которых я в принципе не мог бы осуществить данное исследование. Прежде всего отмечу около 200 человек, откликнувшихся на мое предложение рассказать о своей жизни и работе, нелегкое это дело. И я бесконечно благодарен тем, кто помогал и помогает мне в моей без малого 20-летней работе: А.Н. Алексеев, Ю.М. Беспалова, Е.И. Григорьева, Г.Е. Зборовский, А.Г. Здравомыслов, М.Е. Илле, И.С. Кон, Л.А. Козлова, П.М. Козырева, Н.Я. Мазлумянова, Е.Ю. Рождественская, Ж.Т. Тощенко, Б.М. Фирсов, Д.Н. Шалин, Ф.Э. Шереги, В.А. Ядов. И конечно же – моя жена, Л.Д. Докторова.

Беседу вел Ж.Т. Тощенко, чл.-корр. РАН, гл. науч. сотрудник ИС ФНИСЦ РАН