- Код статьи

- S013216250016400-3-1

- DOI

- 10.31857/S013216250016400-3

- Тип публикации

- Статья

- Статус публикации

- Опубликовано

- Авторы

- Том/ Выпуск

- Том / Номер 6

- Страницы

- 101-113

- Аннотация

В статье анализируются состояние и перспективы развития дополни- тельного образования детей школьного возраста. Обосновывается вывод о возрастании его роли в формировании личности ребенка как следствие неудовлетворенности граждан качеством школьного образования. На основе результатов всероссийского статистического наблюдения Росстата и данных социологических исследований изучается доступность дополнительного образования и характер вовлеченности в него школьников. Особое внимание уделено изучению особенностей и перспектив развития лингвистической составляющей дополнительного образования. Содержится вывод о необходимости усиления государственного регулирования этой сферы деятельности.

- Ключевые слова

- дополнительное образование, вовлеченность, школьники, иностранные языки, социология образования

- Дата публикации

- 28.06.2022

- Год выхода

- 2022

- Всего подписок

- 11

- Всего просмотров

- 239

Введение. В свете концепций «общества знаний» и «обучающего общества» совре- менный социум рассматривается как тип социальных связей, где получение знаний не ограничивается стенами образовательных учреждений и не завершается на определен- ном этапе жизнедеятельности людей [Социология образования..., 2019; Горшков, Ключа- рев, 2020]. В этой связи в сферу современных проблем социологии образования вошли вопросы приобретения дополнительных общеобразовательных знаний и профессиональ- ных навыков, всестороннего развития подрастающего поколения.

В Российской Федерации под дополнительным образованием (ДО) понимается вид образования, направленный на «формирование и развитие творческих способностей детей и взрослых, удовлетворение их индивидуальных потребностей в интеллектуаль- ном, нравственном и физическом совершенствовании, формирование культуры здоро- вого и безопасного образа жизни, укрепление здоровья, а также на организацию их сво- бодного времени». При этом в отношении детей ДО также «обеспечивает их адаптацию к жизни в обществе, профессиональную ориентацию»1.

Последнее уточнение важно, поскольку предметом нашего рассмотрения выступает дополнительное образование детей школьного возраста. Среди ведущих трендов его развития отмечается персонализация, а среди актуальных задач – проектирование про- странства для самореализации личности2.

Говоря о структуре и содержании дополнительного образования детей, следует от- метить реализуемые в его рамках дополнительные общеобразовательные программы, которые подразделяются на общеразвивающие (ДОП) и предпрофессиональные (ДПП). И если в отношении последних законодатель конкретизирует сферы их применения об- ластями «искусств и спортивной подготовки», то для общеразвивающих программ такая детализация не предусмотрена, т.е. она может включать самый широкий спектр направ- лений по «адаптации детей в жизни общества» и «развития их творческих способностей». Данная «размытость» рамочных границ находит отражение и в структуре показателей государственной статистики, в частности, фиксирующей развитие сферы ДОП по направ- лениям: техническому, естественнонаучному, туристско-краеведческому, социально-педа- гогическому, в области искусств, в области физической культуры и спорта по общераз- вивающим программам (последние два рассматриваются и по предпрофессиональным программам)3. Где, например, в этом далеко не полном перечне «спрятана» лингвисти-ческая составляющая?

Но это не единственная проблема. Содержание дополнительных общеразвивающих программ и сроки обучения по ним «определяются образовательной программой, раз- работанной и утвержденной организацией, осуществляющей образовательную деятель- ность» (c. 75 ФЗ от 29.12.2012 № 273-ФЗ). Т.е. к сфере ДО фактически могут быть отне- сены только институциональные формы так называемой «внеурочной (внеучебной) дея- тельности учащихся , организуемой на основе вариативной составляющей базисного учебного (образовательного) плана»4.

Но жизнь гораздо богаче, и, если есть спрос на дополнительные образовательные услуги, они могут и будут предоставлены не только институциональными, но и нефор- мальными (внеинституциональными) субъектами образовательной деятельности, в т.ч. из сферы прекарной занятости. Исследователи НИУ ВШЭ, используя анализ зарубежного опыта, для обозначения внеинституционального сегмента дополнительного общеразви- вающего образования вводят понятие «досугового образования», включающее «внеин- ституализированную учебную деятельность» [Поливанова и др., 2020: 45–46].

Кроме того, при проведении эмпирических изысканий бывает сложно соотнести по- нятие «дополнительные занятия» то ли с институциональной, то ли с внеинституциональ- ной сферой образовательных услуг, поскольку сами респонденты (учащиеся и их родите- ли) не всегда могут однозначно идентифицировать субъекты предоставления этих услуг. Все это нужно иметь в виду, констатируя повышенное внимание к проблеме дополнитель- ного образования школьников. В последние годы она все чаще становится предметом изучения социологов на уровне научных монографий [Мониторинг эффективности..., 2018; Дополнитель- ное образование..., 2019; Поливанова и др., 2020] и в многочисленных статьях, отражающих различные аспекты этого вида образовательной деятельности [Павленко и др., 2019; Социоло- гия образования..., 2019; Косарецкий и др., 2020; Журавлева, 2021; Полякова и др., 2021 и др.]. Лингвистическое направление, связанное с изучением иностранных языков и культур, стабильно входит в первую тройку наиболее распространенных и востребованных ви- дов дополнительного образования детей [Полякова и др., 2021: 2]. Однако его анализу уделяется неоправданно мало внимания [Войтович, 2012; Образцов, Половнев, 2016; При- маков, 2021]. Настоящая статья, ориентированная на анализ уровня вовлеченности рос- сийских школьников в пространство дополнительного образования в целом и в дополни- тельные занятия по иностранным языкам (ИЯ) (как в рамках институциональной сферы, так и вне ее) в частности, в определенной мере призвана восполнить данный пробел.

Основу эмпирической базы исследования составили: 1) результаты вторичного анали- за данных федерального статистического наблюдения Росстата «Качество и доступность услуг»5 и 2) данные онлайн-опроса учащихся 8–11 классов Московского региона6.

Состояние и перспективы развития дополнительного детского образовательно- го пространства. Характеризуя масштабы сегмента дополнительных образовательных услуг, следует отметить, что услуги, оказываемые детям, как отмечалось ранее, могут ре- ализовываться только организациями, осуществляющими образовательную деятельность на основании государственной лицензии. В 2016 г. число таких организаций составляло 44,9 тыс., к 2018 г. оно возросло до 56 тыс.

Однако, несмотря на кажущееся разнообразие субъектов образовательной деятельности, большинство из них находится либо в муниципальной (86,7%), либо в федеральной собствен- ности и собственности субъектов РФ (10,4%). Доля частных образовательных организаций не- значительна: частная и прочие формы собственности – 2,6% и 0,3% организации соответствен- но (см. сноску 3), их численность имеет тенденцию к снижению. При этом следует учитывать, что часть таких субъектов образовательной деятельности функционирует, не попадая в систему статистического учета, в т.ч. из-за отсутствия лицензий [Косарецкий и др., 2020: 5].

В обучение по дополнительным образовательным программам в 2016 г. было вовле- чено 67,7% детей в возрасте от 5 до 18 лет (в абсолютных цифрах – 21,1 млн чел.) (см. сноску 3). Из их числа около 46% посещали дополнительные занятия в своей общеоб- разовательной организации – школе, образовательном центре (факультативы, кружки, секции и пр.), и еще около 61% учащихся занимались в других образовательных органи- зациях (на курсах, в центрах, кружках, студиях, группах и пр.)7.

Наряду с обеспечением доступности, расширением спектра и развитием системы управления качеством реализации дополнительных общеобразовательных программ, в «Концепции развития дополнительного образования детей» предусмотрено увеличе- ние роли негосударственного сектора в оказании такого рода услуг, а также развитие не- формального и информального видов образования.

Таким образом, неформальное образование признается сегодня в качестве важной со- ставляющей современного дополнительного образовательного пространства детей. По данным Росстата, практически каждый пятый школьник (19,8%), посещающий дополнитель- ные занятия, делает это в частном порядке, без оформления договора (с репетитором)8.

Развитие системы дополнительного образования детей является одним из приоритетных направлений государственной политики. Так, в программных документах в качестве целевых показателей выделяются доступность и уровень охвата детей дополнительным образованием. Приоритетный проект «Доступное дополнительное образование для детей» (срок реализа- ции до 2021 г.) предусматривал охват качественными дополнительными общеобразователь- ными программами не менее 70–75% детей9. Реализуемый в настоящее время Федеральный проект «Успех каждого ребенка» предусматривает до конца 2024 г. охват 80% детей в воз- расте от 5 до 18 лет (URL: >>>>

Таким образом, государством уделяется значительное внимание развитию детского дополнительного образовательного пространства, но в соблюдении важных критериев его функционирования: доступности и вовлеченности в него детей имеются определен- ные проблемы материального и регионально-поселенческого характера.

Доступность дополнительного образования и характер вовлеченности в него школьников. По данным Росстата, в 2019 г. дополнительными занятиями было охваче- но около 67% российских школьников10. При этом за последние 5 лет доля школьников, посещавших дополнительные занятия с 2013 по 2017 г., колебалась в диапазоне 60–65% [Мониторинг эффективности..., 2018: 6].

Ожидаемо больший охват дополнительной образовательной деятельностью наблю- дается в мегаполисах, где почти 85% школьников посещают дополнительные занятия, а в старших классах их число приближается к 90%. В городах с численностью населения менее 1 млн чел. вовлеченность в сферу дополнительного образования составляет чуть выше 65%, в сельских населенных пунктах на 10 п.п. меньше (табл. 1)11.

Поскольку государство не гарантирует предоставление детям бесплатных дополнительных образовательных услуг, большая часть их оплачивается из семейного бюджета граждан. По данным мониторинга эффективности школы с 2013 по 2017 г. бесплатным дополнительным об- разованием было охвачено не более 1/3 детей. Обучение остальных школьников (около 65%) в той или иной мере оплачивалось их родителями [Мониторинг эффективности..., 2018: 20].

В целом почти каждая третья семья российских школьников нуждается в дополни- тельных занятиях, но не имеет возможности их оплачивать из-за финансовых затруднений. Помимо этого существуют и другие инфраструктурные и социально-экономические ба- рьеры, препятствующие вовлечению детей в пространство дополнительного образования. (далее – Исследование Росстата). Статистические таблицы. Раздел 2. Таблица 38.2. URL: https:// gks. ru/free_doc/new_site/GKS_KDU_2019/Files/38.2.xlsx (дата обращения: 11.08.2021).

Таблица 1 Посещение дополнительных занятий детьми, обучающимися в общеобразовательных организациях (% от числа детей, обучавшихся в общеобразовательной организации в 2018/2019 учебном году)

| Показатели | Класс обучения | Всего посещавших дополнительные занятия | ||

| 1–4 классы | 5–9 классы | 10–11 классы | ||

| Мегаполисы | 83,8 | 80,3 | 89,0 | 83,6 |

| Города до 1 млн чел. | 65,8 | 65,8 | 68,9 | 66,2 |

| Сельские населенные пункты | 55,5 | 55,9 | 62,6 | 56,4 |

| Всего посещавших дополни- тельные занятия | 66,4 | 65,1 | 73,8 | 66,8 |

Например, распространенной причиной, сдерживающей дополнительную образователь- ную деятельность сельских школьников, является отсутствие необходимых образователь- ных учреждений в местах их проживания (49%), в городских населенных пунктах – ограни- ченные возможности из-за отсутствия денежных средств (33,7%), а в мегаполисах, где ин- фраструктурные проблемы преимущественно решены, на первый план выходит проблема мотивации детей, точнее – отсутствие желания у самого ребенка (32%) (табл. 2)12.

Таким образом, государственные целевые программы развития детского дополни- тельного образования должны разрабатываться и реализовываться с учетом региональ- ной и поселенческой специфики: характера развития сети организаций (учреждений)

Таблица 2 Причины, сдерживающие посещение дополнительных занятий школьниками (% от числа детей, обучавшихся в общеобразовательной организации и нуждающихся в дополнительных занятиях)

| Показатели | В городских населенных пунктах | В городах с численностью населения 1 млн чел. и более | В сельских населенных пунктах | Всего |

| Таких образовательных организа- ций рядом с местом проживания не имеется | 8,4 | 3,8 | 49,0 | 20,2 |

| В таких образовательных организа- циях нет свободных мест | 3,8 | 4,2 | 1,8 | 3,2 |

| Нет возможности сопровождать ребенка на занятия | 11,8 | 10,0 | 12,6 | 12,0 |

| Имеем ограниченные возможно- сти из-за отсутствия денежных средств | 33,7 | 25,1 | 25,4 | 31,3 |

| У ребенка нет желания посещать дополнительные занятия | 28,6 | 32,0 | 17,5 | 25,4 |

| У ребенка нет возможности по со- стоянию здоровья, опасаемся перегрузки | 11,6 | 10,0 | 4,8 | 9,7 |

| По другим причинам | 22,2 | 21,4 | 15,4 | 20,2 |

| Не определено | 3,3 | 13,5 | 0,1 | 2,4 |

дополнительного образования, а также соотношения уровня доходов населения со стои- мостью дополнительных образовательных услуг.

Основные виды дополнительных занятий со школьниками. В сфере дополнитель- ного образования школьники могут заниматься по разным предметно-тематическим на- правлениям и одновременно посещать несколько секций, кружков и занятий. При этом интерес к самым популярным (общеразвивающим) направлениям дополнительного обра- зования на протяжении обучения в школе меняется и имеет тенденцию снижения к стар- шим классам, смещаясь в сторону углубленных занятий по школьным предметам. Так, если в начальной школе спортивные кружки и секции посещают 37% школьников, то в стар- ших классах – около 28%. Занятость по различным видам искусств с 26% в 1–4 классе последовательно снижается до 16% в 5–9 классах и до 11% – в 10–11 классах (табл. 3)13. В старших классах в структуре дополнительных занятий начитают доминировать углу- бленные занятия по школьным предметам и подготовка к выпускным экзаменам. В 10–11 классах дополнительные занятия по отдельным школьным предметам и по подготовке к ЕГЭ посещает около половины учащихся (54%), что почти в 3,5 раза больше чем в 5–9 классах.

Особого внимания среди школьных предметов, которыми внеурочно занимаются уча- щиеся общеобразовательных учреждений, заслуживают занятия по иностранному языку. В начальной, основной и средней школе это третье по популярности направление до- полнительных занятий, которым занимаются около 15% учащихся с 1 по 9 класс и около

Таблица 3 Вовлеченность школьников в дополнительные занятия по направлениям (% от числа детей, обучавшихся в общеобразовательной организации)

| Показатели | Класс обучения | Тип населенного пункта | Всего | ||||

| 1–4 | 5–9 | 10–11 | Мегаполисы | Города до 1 млн чел. | Сельские населенные пункты | ||

| Спортивные и оздоровитель- ные занятия | 36,9 | 35,4 | 27,6 | 41,3 | 34,0 | 32,8 | 35,0 |

| Обучение музыке, пению, танцам, музыкальное и те- атральное искусство | 26,6 | 16,5 | 11,5 | 23,5 | 20,2 | 17,6 | 20,1 |

| Обучение иностранному языку | 15,2 | 15,8 | 22,1 | 29,5 | 16,7 | 6,4 | 16,3 |

| Углубленное изучение от- дельных предметов, учеб- но-исследовательская ра- бота, подготовка к ЕГЭ* | 6,8 | 15,0 | 53,8 | 30,0 | 15,2 | 10,7 | 16,7 |

| Занятия творчеством (живо- пись, фото, видео, кино, литература, прикладное творчество) | 12,2 | 8,2 | 12,9 | 14,3 | 9,9 | 9,0 | 10,5 |

| Изучение и конструирова- ние техники, информатика и программирование | 3,4 | 2,9 | 2,0 | 2,9 | 2,9 | 3,1 | 3,0 |

| Изучение природы, культуры, краеведение, туризм | 1,5 | 1,5 | 0,4 | 1,0 | 1,2 | 1,9 | 1,4 |

| Другие занятия | 2,4 | 1,2 | 2,6 | 1,9 | 2,1 | 1,4 | 1,9 |

| Не посещают дополнитель- ные занятия | 33,6 | 34,9 | 26,2 | 16,4 | 33,8 | 43,6 | 33,2 |

Примечание. * Без учета дополнительного обучения иностранному языку, т.к. для него в вопро- снике предусмотрен был отдельный вариант. 13 Составлено по результатам вторичной обработки исследования Росстата.

22% – в 10–11 классах. Вовлеченность в дополнительные занятия иностранными языками дифференцирована местом проживания учащихся. По данному направлению наблюдает- ся значительная дифференциация по уровню охвата учащихся, обучающихся в городских и сельских общеобразовательных учреждениях.

Спрос среди школьников на изучение иностранных языков и вовлеченность в дополнительные занятия ими. Подавляющее большинство родителей (85%) считают важным, чтобы их дети свободно владели каким-либо иностранным языком14, но так как базовый уровень их освоения в школе удовлетворяет далеко не всех, существует объек- тивная потребность в дополнительном углубленном изучении иностранного языка.

Запрос на дополнительные образовательные услуги по иностранным языкам демон- стрируют практически треть российских школьников (32,4%), и чем крупнее населенный пункт их проживания, тем выше уровень этого спроса (табл. 4)15.

Таблица 4 Спрос учащихся общеобразовательных учреждений на дополнительные занятия по иностранному языку (% от числа детей, обучавшихся в общеобразовательной организации)

| Показатели | Мегаполисы | Города до 1 млн чел. | Сельские населенные пункты | Всего |

| Спрос на дополнительные занятия по иностранным языкам | 40,7 | 32,9 | 25,5 | 32,4 |

| Отсутствие спроса на дополнительные занятия по иностранным языкам | 59,3 | 67,1 | 74,5 | 67,6 |

Текущий спрос на дополнительные образовательные услуги в области изучения ино- странного языка в зависимости от характера его удовлетворения можно подразделить на: реализуемый (удовлетворяемый) и нереализованный (неудовлетворенный). Реализу- емый спрос характерен для учащихся общеобразовательных учреждений, посещающих дополнительные занятия по иностранным языкам. Неудовлетворенный спрос характерен для школьников, нуждающихся в дополнительных занятиях по иностранным языкам, но при этом не посещающих их по разным причинам (отсутствие финансовых возможностей, недостаток времени, отсутствие определенных образовательных услуг в местах прожива- ния, недостаток информации и/или специалистов, предоставляющих такие услуги, и др.). Соотношение величины неудовлетворенного спроса к общему спросу (суммарной численности школьников, посещающих – реализующих спрос – и нуждающихся в допол- нительных занятиях по иностранному языку – неудовлетворенный спрос) позволяет опре- делить коэффициент неудовлетворенного спроса и сопоставить его с уровнем нереализованного запроса в разных типах населенных пунктов.

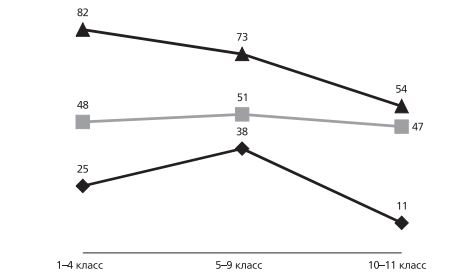

Самый высокий уровень неудовлетворенного спроса наблюдается сегодня среди школьников, проживающих в сельских населенных пунктах. Особенно остро эта пробле- ма проявляется среди учащихся 1–9 классов: коэффициент неудовлетворенного спроса в 1–4 классе составляет 82%, в 5–9 классах – 73%. Несмотря на то, что в 10–11 классах коэффициент неудовлетворенного спроса существенно снижается (до 54%), он по-преж- нему преобладает над реализуемым спросом и остается выше, чем в городах (рис. 1).

Превышение уровня неудовлетворенного спроса над реализуемым (значение выше 50%) свидетельствует о явном дефиците данного вида образовательной услуги или от- сутствии возможности у большинства нуждающихся в ней школьников получить ее по месту жительства.

Рис. 1. Коэффициент неудовлетворенного спроса школьников на дополнительные занятия иностранными языками, N = 15 234 (в % от суммарного числа школьников, уже посещавших дополнительные занятия по иностранным языкам и не посещавших, но нуждающихся в них)

Совершенно иначе ситуация выглядит в мегаполисах, где общий коэффициент неу- довлетворенного спроса колеблется в диапазоне от 11 до 38%, что свидетельствует о на- личии образовательных услуг и является показателем развитого рынка дополнительных образовательных лингвистических услуг.

В городах с численностью до 1 млн жителей уровень неудовлетворенного спроса ко- леблется на всех уровнях общего образования в диапазоне 47–51%, что говорит о том, что потребность в дополнительных занятиях по ИЯ для своих детей может обеспечить только каждая вторая семья.

Результаты исследований показывают, что дополнительные занятия по иностранным языкам посещают около 16% от общей численности всех обучающихся по программам общего образования российских школьников. Интерес к данному виду дополнительного образования при переходе в старшие классы меняется несущественно.

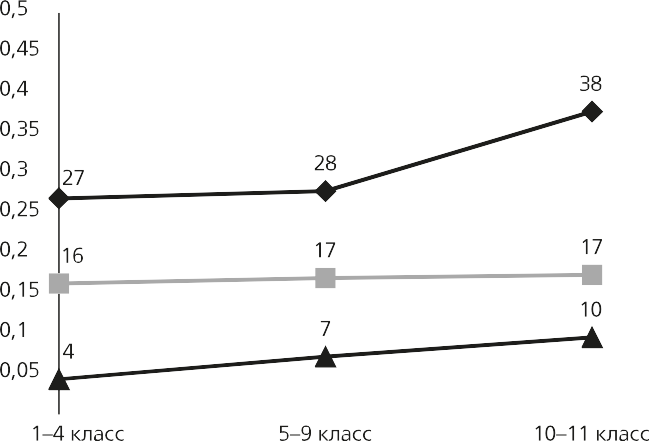

Уровень охвата школьников дополнительными занятиями по иностранным языкам, как и уровень вовлеченности в сферу дополнительного образования, также зависит от типа населенного пункта (рис. 2).

Ярко выраженный интерес городских жителей по сравнению с сельским населением к изучению иностранных языков закономерен и в ценностном, и в организационно-мате- риальном аспектах.

Таким образом, поселенческий фактор в совокупности с соответствующей диффе- ренциацией уровня доходов населения способствуют формированию как в целом об- разовательного, так и в частности «лингвистического образовательного неравенства». Последнее характеризуется не только уровнем доступности, широтой спектра и каче- ства основных (в рамках школьной программы) и дополнительных лингвистических ус- луг, но и в плане отложенной перспективы – возможностями для получения гражданами

Рис. 2. Вовлеченность школьников в дополнительные занятия по иностранным языкам, N = 15234 (в % от числа детей, обучавшихся в общеобразовательной организации в 2018/2019 уч. г.)

качественного образования, высокооплачиваемой работы и социальной мобильности [Примаков, 2021: 341].

Данные исследования, проведенного Росстатом, лишь фиксируют характер спроса на дополнительные лингвистические услуги и уровень вовлеченности в них школьников, не раскрывая социальных мотивов и целевых установок дополнительного изучения ими иностранных языков. Но такие задачи, видимо, напрямую и не стояли перед статистиками. В определенной мере ответы на эти вопросы содержат результаты исследования,

проведенного в Московском регионе осенью 2020 г.

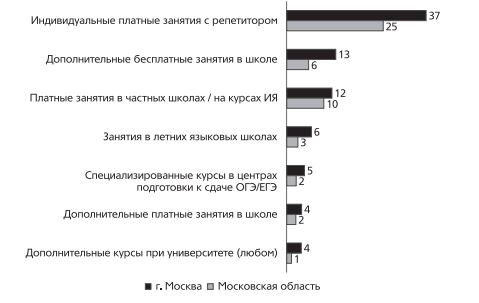

Формы оказания дополнительных лингвистических услуг (на примере Москов- ского региона). Лингвистическая составляющая имеет определенные отличия от других направлений дополнительного развития школьников. Согласно результатам исследова- ния, проведенного социологической лабораторией МГЛУ осенью 2020 г. в Московском регионе (N = 2229), большинство учащихся 8–11 классов (около 80%) в ходе освоения школьной учебной программы занимались изучением иностранного языка по 3–5 уроков еженедельно, а более половины из их числа (54%) при этом изучали два иностранных языка. Несмотря на приличный объем плановой лингвистической нагрузки, каждый вто- рой старшеклассник (51%) во внеучебное время посещал дополнительные занятия по иностранным языкам.

Как видно, этот показатель практически в два раза выше общероссийских значений (21,7%) и даже превышает показатель по российским мегаполисам (38%). Так, в 2020 г. различные формы дополнительных занятий посещали 57% московских школьников и 45% учеников из Московской области. При этом бесплатными эти занятия были только для 13% школьников-москвичей и 6% для учеников из Московской области. Это свидетель- ствует как о развитости рынка лингвистических услуг в данном регионе, так и о высоком уровне доходов населения, обеспечивающем дополнительное обучение детей в целом и в области лингвистики в частности.

Основным архитектором дополнительного образовательного пространства ребенка младшего и среднего школьного возраста, в т.ч. в области лингвистики, выступает его

Рис. 3. Популярность видов дополнительных занятий иностранными языками, N = 2229: 1098 учащихся 8–11 классов г. Москвы и 1131 учащийся 8–11 классов из Московской области (в % от числа опрошенных)

семья. Среди учеников 8–11 классов только каждый десятый (11%) указал, что решение прини- малось родителями независимо от его желания, еще 30% «помогли родители» и 39% указали, что такое решение было принято ими самостоятельно. При этом нужно учитывать и фактор ро- дительского примера: родители школьников, владеющие хотя бы одним иностранным языком, составляли в г. Москве 59% и в Московской области 53%.

Мотивация дополнительного изучения иностранного языка у школьников во много обу- словлена туристическими перспективами и отдаленными дополнительными возможностями, в т.ч. в области образования и трудоустройства, которые открываются, по мнению школьной молодежи, при знании иностранного языка. Более половины опрошенных школьников ответи- ли, что изучают иностранный язык, чтобы свободно путешествовать, посещать страны изучае- мого языка (65%), самосовершенствоваться (59%), читать литературу, СМИ, смотреть фильмы на языке оригинала (50%). Примечательно, что каждый третий старшеклассник рассматривает лингвистическую подготовку как способ подготовки к эмиграции, т.к. не исключает для себя переезд за рубеж для дальнейшей учебы/работы или на постоянное место жительства (38%). В целом по всем видам дополнительного образования, как мы видели выше, показатель бесплатных услуг составляет не более одной трети, но сфере лингвистической подготовки доля услуг, предоставляемых на бесплатной основе, как минимум в три раза ниже остальных направлений дополнительного образования. В этом ее первая особенность.

Вторая особенность связана с распространением такого явления, как репетиторство. Оно является самой популярной формой дополнительных занятий ИЯ в Московском регионе. Ус- лугами репетиторов по иностранным языкам в столичном мегаполисе в 2020 г. пользовались 37% московских школьников и каждый четвертый учащийся (25%) подмосковных школ (рис. 3). Более высокий уровень востребованности услуг репетиторов по иностранным языкам среди школьников в столичном мегаполисе и ранее фиксировался социологами. Например, по результатам опроса ФОМ, проведенного в 2015 г. среди родителей школьников, в Москве услугами репетиторов по иностранным языкам пользовался почти каждый третий учащийся (31%), в то время как по общероссийской выборке – 12% школьников. Важно отметить, что

репетиторство по иностранным языкам является самым распространенным среди предметов школьной программы: математикой с репетиторами в то же время занимались 18% московских школьников, русским языком – 16%16.

Эти данные также косвенно подтверждаются результатами исследования компании MAXIMUN Education17, согласно которым в 2021 г. 59% российских учителей были вовлечены в репетиторство и еще 17% задумывались заняться этой деятельностью. Среди учителей ино- странного языка в Московском регионе этот показатель выше18: 75% учителей в Москве и Мо- сковской области имели опыт вторичной занятости (подработки) в сфере лингвистических ус- луг. Из них 64% занимались репетиторством, в т.ч. без юридического оформления – 37% в Мо- скве и 27% в Московской области.

Таким образом, репетиторство как вид дополнительной образовательной деятельности в области лингвистики является как самым распространенным, так и самым трудно поддаю- щимся учету официальной статистики, поскольку как минимум 40% услуг оказывается здесь не- официально, без их юридического оформления. Этот «теневой» характер оказываемых услуг является третьей особенностью реализации лингвистического направления дополнительного образования.

Заключение. Дополнительное образование прочно вошло в структуру образования со- временных школьников и стало его существенным дополнением в формировании гармонич- но развитой личности ребенка. Вовлеченность российских школьников в различные формы дополнительного образования, в т.ч. за рамками формальных образовательных организаций, составляет 65–67%. Дальнейшее повышение этого показателя сдерживается низким объемом образовательных услуг, оказываемых на бесплатной основе, а также неравномерно развитой сетью образовательных учреждений этой сферы в разных типах поселений.

Лингвистическое направление является одним из самых востребованных в сфере до- полнительного образования и отличается стабильным спросом на всех ступенях общего образования.

Принятые в последние годы решения о снижении роли иностранных языков в школьном образовании – в виде отмены обязательного ЕГЭ по иностранному языку и исключение тре- бований об обязательном изучении в рамках школьной программы двух иностранных языков, неизбежно приведут к притоку новых потребителей в сферу дополнительного лингвистическо- го образования. Без государственного регулирования и контроля в этой сфере, прежде всего через лицензирование, содержание и качество оказываемых лингвистических услуг будут оста- ваться на усмотрении и совести «игроков» разного уровня квалификации и легитимации.

Библиография

- 1. Войтович И.К. Иностранные языки в контексте непрерывного образования: монография. Ижевск: Удмуртский университет, 2012.

- 2. Горшков М.К., Ключарев Г.А. Непрерывное образование в современном контексте: Монография.2-е изд., пер. и доп. М.: Юрайт, 2020.

- 3. Дополнительное образование детей в России: единое и многообразное / Под ред. С.Г. Косарецкого, И.Д. Фрумина. М.: ВШЭ, 2019.

- 4. Журавлева И.А. Особенности развития дополнительного образования детей и взрослых в Рос- сии // Социология. 2021. № 1. С. 103–114.

- 5. Косарецкий С.Г., Павлов А.В., Мерцалова Т.А., Анчиков К.М. Дополнительное образование: измене- ния в контексте реализуемых приоритетов государственной политики // Мониторинг экономики образования. 2020. № 17.

- 6. Мониторинг эффективности школы. Дополнительное образование школьников (2013–2017 гг.) / Под ред. Т.Л. Клячко. М.: РАНХИГС, 2018.

- 7. Образцов И.В., Половнев А.В. «Новые» языки в системе школьного образования: социологический анализ на примере оценок и мнений участников лингвистической олимпиады // Социология об- разования. 2016. № 6. С. 76–89.

- 8. Павленко К.В., Поливанова К.Н., Бочавер А.А., Сивак Е.В. Дополнительное образование школьников: функции, родительские стратегии, ожидаемые результаты // Вопросы образования. 2019. № 2. С. 241–258. DOI: 10.17323/1814-9545-2019-2-241-261.

- 9. Поливанова К.Н., Бочавер А.А., Павленко К.В., Сивак Е.В. Образование за стенами школы. Как ро- дители проектируют образовательное пространство детей. М.: ВШЭ, 2020.

- 10. Полякова В.В., Юдин И.Б., Кузина Л.С. Вовлеченность школьников в возрасте от 6 до 13 лет в прак- тики дополнительного образования // Мониторинг экономики образования. 2021. № 8.

- 11. Примаков В.Л. Лингвистическое образовательное неравенство: постановка проблемы и анализ по- следствий // Вестник МГЛУ. Общественные науки. 2021. № 2(843). С. 326–345.

- 12. Социология образования. Дополнительное и непрерывное образование: Монография / Под ред. Ю.В. Латова. 2-е изд., пер. и доп. М.: Юрайт, 2019.