- Код статьи

- S013216250017775-5-1

- DOI

- 10.31857/S013216250017775-5

- Тип публикации

- Статья

- Статус публикации

- Опубликовано

- Авторы

- Том/ Выпуск

- Том / Номер 7

- Страницы

- 129-141

- Аннотация

Языковая идеология российского и южнокорейского обществ рассматривается через ее проявления в публичном метадискурсе – коллективное отношение к языкам мигрантов, выраженное в интернет-пространстве и в социальных сетях. Сопоставление двух очень непохожих обществ, российского и корейского, представляет интерес, так как при всем различии социальной организации и этнического состава оба страны официально ориентируются на моноязычную языковую модель. В то же время обе страны в последние десятилетия столкнулись с резким ростом внешней миграции, способствующей росту этнического и языкового разнообразия. Эмпирический анализ продемонстрировал, что в публичном дискурсе России и Южной Кореи объективно преобладают нормативный монолингвизм и пуризм. Большая часть русскоязычного населения выражает негативное отношение к языкам мигрантов и к слабому владению мигрантами русским языком, сходные эмоции обнаруживаются в данных на корейском языковом материале. Однако в дискурсах есть и различия: среди наиболее частотных слов в русскоязычных интернет-комментариях представлены лексемы, относящиеся к долженствованию и обучению, тогда как в корейских базах данных сильнее актуализируются лексемы, отсылающие к социальным проблемам и конкретным странам. Языковая практика в России и в Южной Корее постепенно меняется, расширяя разнообразие языкового ландшафта и провоцируя общественные дискуссии, что в дальнейшем может стать вызовом для монолингвизма и пуризма.

- Ключевые слова

- языковая идеология, монолингвизм, пуризм, миграция, отношение к языку, этносоциология, социолингвистика

- Дата публикации

- 22.09.2022

- Год выхода

- 2022

- Всего подписок

- 3

- Всего просмотров

- 175

Языковая идеология как объект социологического анализа.

Языковая идеология — это совокупность представлений людей о языке, влияющих на их речевое поведение. Она выражается в коллективных представлениях о правильном языке и его роли в обществе, осложненных политическими интересами и этическими представлениями [Woolard, Schieffelin, 1994: 57, Spolsky, 2004: 14]. Языковая идеология составляет важный объект изучения, поскольку ее анализ раскрывает, как языковые представления говорящих связаны с более широкими социокультурными системами, нередко порождая дискриминирующие убеждения, которые, в свою очередь, поддерживают и усугубляют существующее в обществе неравенство [May, 2014].

В последнее время вопрос языковой идеологии приобретает все большую актуальность, так как глобализация и миграции увеличивают языковое и культурное разнообразие [Blommaert, 2013], что может служить причиной конфликтов и столкновений. Более того, в основе официальной языковой политики многих стран лежат принципы, сформировавшиеся в эпоху модерна в ходе становления национальных государств («одна страна, один народ, один язык»), которые воспринимаются большинством населения как нечто естественное и универсальное [May, 2014]. В результате доминирования одноязычных установок реальное повседневное многоязычие не оценивается как ценный ресурс и либо игнорируется, либо проблематизируется.

В рамках настоящей статьи рассматривается в сравнительной перспективе отношение к языкам мигрантов в двух странах – России и Республике Корея. Сопоставление двух столь непохожих обществ, российского и корейского, представляет интерес с точки зрения доминирующих в них языковых идеологий, так как, при всем различии социальной организации и этнического состава этих стран, обе они, как будет показано, ориентируются на одноязычную языковую модель.

Из-за исторического языкового и культурного многообразия формирование языковой идеологии и политики в России не может рассматриваться в отрыве от более широких вопросов национальной идентичности. Долгое время в русской истории две разные языковые идеологии – либерально-новаторская и консервативно-пуристическая – чередовались в зависимости от общественных и политических предпосылок [Тынянов, 1929]. После Октябрьской революции язык стал важнейшим фундаментом строительства советского государства и воспитания его граждан; контроль над языком осуществлялся через систему образования и средства массовой информации [Gorham, 2014]. Языковую ситуацию и представления людей о языке в СССР формировали постепенная русификация и закрытость, в том числе и языковая, от внешнего мира, и даже спустя десятилетия после распада Советского Союза влияние прежней идеологии остается сильным. Более того, в последние 15-20 лет в официальном дискурсе и законодательстве упор делается на защите русского языка и поддержке его государствообразующего статуса, а не на языковом разнообразии и поддержке языков меньшинств, что было более характерно для 1990-х гг. [Gorham, 2014: 15, 139].

Корея на протяжении своей долгой истории вынуждена была выстраивать свою идентичность вопреки сильным иностранным влияниям: китайскому, с конца XIX в. до освобождения от японской оккупации в 1945 г. японскому, а после разделения Кореи на КНДР и Республику Корею в своей южной части – американскому [Robinson, 2007, Schmid, 2002]. Соответственно, исследователи корейского национализма определяют доминирующую идеологему как «одна страна – один народ – один язык». Идее этнической и особенно языковой исключительности принадлежит ведущая роль в определении основ корейского общества [Shin, 2006: 37]. Несмотря на большое значение, которое придается изучению английского языка в Южной Корее, реальный уровень владения им среди большинства населения остается низким, английский язык служит в большей степени для поддержания статусных иерархий, чем для реальной коммуникации [Song, 2011]. Пуристский дискурс, фокусирующийся на защите корейского языка от иностранных влияний, характерен для официальной риторики и для СМИ.

Таким образом, Россия и Корея, несмотря на различную природу своих национальных проектов, исторически ориентированы на монолингвальную идеологию. Обе страны в последние десятилетия столкнулись с резким ростом внешней миграции, способствующей росту этнического и языкового разнообразия. Цель данной статьи – проанализировать реакции принимающих обществ на языки мигрантов и определить, действительно ли монолингвизм продолжает доминировать в языковом сознании россиян и корейцев.

Теоретико-методологическая база исследования.

Взгляд на соотношение языка и идентичности является важной частью языковой идеологии. В связи с этим обычно выделяют две разные идеологии: консервативно-пуристическую и либерально-новаторскую. Согласно первому подходу, язык является ядром коллективного менталитета, и потому нужно хранить его первоначальную чистоту. Для пуристов существует некий образец – стандартный, нормированный язык; отступления от него недопустимы. В языке существует множество фонетических, лексических и грамматических вариаций, но в результате кодификации появляется стандарт, который фиксируется в словарях и грамматических пособиях [Thomas, 1991]. Поэтому после утверждения престижной нормы стандартные формы употребления автоматически рассматриваются как правильные, а формы, не прошедшие кодификацию, считаются нелегитимными [Milroy, 2001: 552]. Согласно второму подходу, употребление языка полностью зависит от задач времени, поскольку он неизбежно отражает изменения общества. Такой взгляд проявляется в период резких социальных изменений, когда отрицается старая языковая норма и придается большое значение новому языку как инструменту строительства нового мира (например, в период реформ Петра I, в 1920-е гг., во время перестройки).

Эссенциалистская природа пуризма базируется, помимо прочего, на представлении о «кровной» связи человека с родным языком. Соответственно, как правило, приверженцы такого подхода руководствуются идеями монолингвизма. Монолингвизм как идеология рассматривает в качестве нормы наличие у человека одного родного языка; в этой парадигме отношения между разными языками предстают как игра с нулевой суммой: успех одного происходит за счет утраты позиций другого, а языковое разнообразие воспринимается как угроза национальному единству [May, 2014].

Идеология монолингвизма не ограничивается официальной языковой политикой, законами и подзаконными актами. Языковая политика в современных исследованиях понимается как комплексное явление, совокупность действий множества акторов; официальные власти при этом выступают как наиболее очевидный из них, но далеко не единственный [Spolsky, 2004]. Языковая идеология того или иного общества ярко отражается в метадискурсе о языке (metalinguistic discourse). Его продуцируют все акторы языковой политики – не только правительственные органы, социальные институты и организации, но и, что немаловажно, обычные носители языка через социальные сети и повседневную коммуникацию. В связи с этим Л. Рязанова-Кларк делит метадискурс о языке на два субдискурса: государственный, который включает в себя комментарии политиков и законодательные акты, и публичный, который включает дискуссии рядовых граждан в масс-медиа [Ryazanova-Clark, 2006: 33]. Если первый структурирует официальное представление о роли языка и языковую политику, то второй – коллективные взгляды и отношение к тем или иным языкам, подъязыкам и группам их пользователей.

В данной статье мы фокусируемся на публичном дискурсе, на самом его «демократическом» сегменте, отражающем представления обычных интернет-пользователей. Материалом для анализа отношения носителей русского и корейского языков к языкам мигрантов и шире к использованию других языков в окружающем их пространстве послужили комментарии о языках мигрантов в соцсетях Twitter, Youtube и интернет-форумы.

Положение с языками мигрантов в России.

На протяжении последних десятилетий (до пандемии COVID-19) миграция в Россию из сопредельных государств была стабильно высокой, чему способствовали относительно лучшие экономические возможности, старение населения и безвизовый въезд для граждан СНГ. В 2002 г. был принят закон «О правовом положении иностранных граждан в РФ»; в более поздних редакциях (2014 и 2020 гг.) в него добавлено требование, которое обязывает всех иностранцев, желающих получить разрешение на временное проживание и работу, предоставить документ, подтверждающий владение русским языком, знание истории и основ законодательства РФ (ст. 37). При этом инфраструктура для обучения мигрантов русскому языку не создавалась, более того, постепенно были свернуты проекты дополнительных занятий русским языком для детей-мигрантов в российских школах (подробнее см.: [Baranova, Fedorova, в печати]). Мер, направленных на использование родных языков мигрантов в государственном образовании, не существует.

Таким образом, официальная политика ориентирована на поддержку и защиту русского языка, а языки мигрантов не рассматриваются как обладающие какой-либо ценностью. Разделяет ли такой взгляд российское общество? Каково коллективное отношение россиян к языкам мигрантов, непонятным для большинства? Пока немногочисленные исследования на эту тему показывают, что носители русского языка в основном негативно относятся к языкам мигрантов и его использованию в публичном пространстве [Баранова, Федорова, 2018, 2020, Baranova, Fedorova 2020]. При этом предметом критики становится главным образом речь мигрантов из Средней Азии. В целом присутствует дифференцированный подход к мигрантам в зависимости от их происхождения: мигранты из славянских стран воспринимаются как более интегрированные, так как понимают русский язык и русскую культуру лучше выходцев из Азии.

Языковые практики мигрантов можно разделить на внутригрупповое и межгрупповое общение с местными жителями [Баранова, Федорова, 2020: 56–57]. В случае первого используются языки мигрантов (например, в Санкт-Петербурге – узбекский). При этом мигранты стараются быть как можно более «невидимыми». Они воздерживаются от общения на своем языке в общественных местах, ограничивают общение с русскоязычными до необходимого минимума, а элементы языкового ландшафта на языках мигрантов обнаруживаются в основном в местах, скрытых от глаз большинства. Языковой изоляции мигрантов способствует и их компактное расселение. Как правило, они живут рядом с местом работы и редко выходят за пределы места проживания, что отсекает их контакты с местным населением [Рязанцев, 2014: 26]. Это отражается в языковом ландшафте крупных российских городов, где постепенно увеличивается количество многоязычных вывесок, рекламных объявлений (главным образом, на европейских и китайском языках), но представление языков мигрантов остается низким по сравнению с численностью их носителей [Баранова, Федорова 2018, 2020].

В случае межгруппового общения – коммуникации мигрантов с местными жителями – языки мигрантов используются крайне редко. В опросах и интервью жители российских мегаполисов заявляют, что голоса мигрантов воспринимаются ими как слишком громкие, а их непонятные языки, сильный акцент и грамматические ошибки им неприятны. Негативное отношение к языкам мигрантов проявляется в том, что язык мигрантов нередко называют «тарабарщиной» [Baranova, Fedorova, 2020: 6-8]. В большинстве случаев государственные органы общаются с мигрантами только на русском языке. Например, информационный портал Управления федеральной миграционной службы РФ ( ufmsrf.ru) и официальный сайт Главного управления по вопросам миграции МВД России (http://services.fms.gov.ru/) предлагаются только на русском языке, что неизбежно создает барьеры в коммуникации. Как показано в [Клобукова и др., 2020: 124], при общении с представителями органов власти РФ мигранты испытывают серьезные проблемы, так как их, зачастую бытовой, уровень владения русским языком не позволяет коммуницировать в официально-деловой сфере.

Публичный дискурс о языках мигрантов в российских социальных сетях.

Для анализа отношения россиян к языкам мигрантов, отражающегося в интернет-коммуникации, было проведено исследование на базе социальных платформ Twitter и Youtube. Для первого этапа исследования (его предварительные результаты представлены в: [Nam, 2021]) посредством веб-скрейпинга (web scraping) собраны твиттер-сообщения (твиты)1 о языках мигрантов с 2009 (с момента появления русскоязычной версии Twitter) по 2020 гг. Затем собранные тексты были проанализированы морфологически, шумовые слова удалены, в результате чего получена база данных из 1351 твитов.

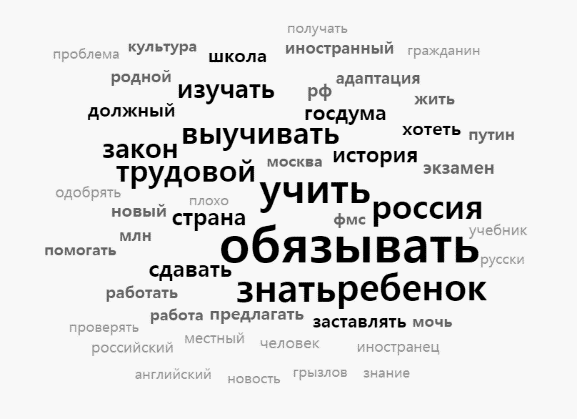

Рис. 1. Облако самых частотных слов в твитах о языках мигрантов

На рис. 1 показано облако частотных полнозначных слов в собранных данных, в котором размер шрифта коррелирует с частотностью слова. Список 20 самых частотных слов (с указанием числа их появлений в твитах) выглядит так: обязывать (267), учить (199), знать (183), ребенок (173), Россия (150), выучивать (132), трудовой (130), закон (111), изучать (100), страна (78), сдавать (74), история (68), госдума (65), хотеть (52), должный (51), школа (50), РФ (47), заставлять (46), экзамен (43), новый (40). На основе этого облака слов можно предположить, что дискурс о языке мигрантов в твитах отражает коллективное мнение, что мигранты и их дети обязаны учить русский язык, адаптироваться к русской культуре, а их знание языка нужно проверять посредством экзамена.

На материале собранных текстов проведен анализ тональности (Sentiment analysis)2

Рис. 2. Динамика тональности русскоязычных твитов о языках мигрантов, 2009–2020 гг.

Результат количественного анализа подтверждает гипотезу о доминирующем негативном отношении к языкам мигрантов на основе идеологии монолингвизма и пуризма.

Интересную картину представляет и качественный анализ интернет-комментариев. В последнее время горячую дискуссию вызывает вопрос об обучении детей мигрантов в российских школах. Посвященные этой теме видео на Youtube набирают большое количество просмотров и комментариев. Мы изучили самые популярные новостные видео по этой теме за 2018-2021 гг.3: собраны 6719 комментариев, которые затем были отфильтрированы через поисковые запросы «мигрант» и «язык». В результате оказались отобраны 337 комментариев. Их контент-анализ показал, что большинство местных жителей соглашается, что нужно обучать детей переселенцев русскому языку, но против того, чтобы дети мигрантов учились вместе с детьми местных жителей, так как они мешают местным детям в учебе из-за низкого уровня владения русским языком. В качестве примера можно привести следующий комментарий (во всех случаях сохраняются авторская орфография и пунктуация): «Вообще из опыта скажу, Дети эмигрантов так же как и их родители не знают русского языка! На уроках не работают, мешают вести занятия учителям! И вообще разная культура, разное воспитание» (Youtude ID: vF23NRqFiSI, автор – Ирина Богатырева). В этих комментариях можно обнаружить мнения мигрантов, которые в свою очередь обвиняют русских в существовании двойных стандартов: «В Прибалтике очень много русских которые не хотят учить их язык […] у русских двойные стандарты, прибалтийцев осуждают а сами хотят контролировать ещё жёстче» (Youtude ID: lCjV7f1FzJc, автор – spidermanzorro).

Никакой дискурс не может быть монолитным, и языковые идеологии не следует воспринимать как стабильные и неизменные. Можно ожидать постепенного размывания монолингвизма в России при появлении надлежащих условий. В данный момент мы можем наблюдать некоторые, пусть слабые, признаки того, как идеология монолингвизма начинает уступать место мультилингвизму. Например, в 2019 г. на портале Tedza открылась дискуссия по теме «Должны ли мигранты разговаривать на языке той страны, в которую они приехали?»4. Наряду с многочисленными высказываниями, обязывающих мигрантов знать русский язык и зачастую сопровождающихся ксенофобией по отношению к ним, здесь можно найти много комментариев, в которых говорится о необходимости признать, что мигранты могут не знать русский язык в достаточной мере, и обязывать их говорить на русском во всех сферах жизни – ущемление их прав. Также появляются частные интернет-сайты для помощи мигрантам на их языках. Например, интернет-сайт «Все о миграции» (https://migranturus.com) функционирует на 10-ти языках (русском, английском, казахском, кыргызском, таджикском и т.д.), а интернет-сайт «Мигранты.org» (https://migranty.org) – на 7-ми (русском, английском, кыргызском, узбекском, таджикском и т.д.).

На фоне таких тенденций символичным является недавнее появление указателей на таджикском и узбекском языках на двух станциях московского метро, «Прокшино» и «Лесопарковая», от которых отправляются автобусы в миграционный центр «Сахарово». С другой стороны, подобные нововведения нередко вызывают негативную реакцию местных жителей5. Появление дополнительного языка на указателе или кнопки выбора языка меню на интерактивном экране не происходит за счет русского языка и, как кажется, не может нести ему угрозы. Однако нервная реакция носителей русского языка на это свидетельствует, что они воспринимают любое расширение функций другого языка как покушение на доминирование своего языка, т.е. находятся под влиянием монолингвальной идеологии.

Негативные стереотипы о языках мигрантов и монолингвальные установки трудно отделить от негативного отношения к самим мигрантам и ксенофобских настроений, широко представленных в российском обществе [Chapman et al., 2018]. Тем не менее, с учетом как изменений в языковых практиках, так и выведения проблем многоязычия в пространство общественных дискуссий, можно констатировать появление первых «трещин» в российском «моноязычном фасаде» [Baranova, Fedorova, 2020: 16].

Положение с языками мигрантов в Республике Корея.

Южная Корея была страной-поставщиком рабочей силы до 1970-х гг., но с конца 1980-х гг. в связи с повышением доходов и распространением высшего образования обострилась нехватка рабочей силы в областях так называемых 3D-индустрии (difficult, dirty and dangerous), поэтому в страну стали активно завозиться рабочие из других азиатских стран. Они являются самым большим представителем языкового меньшинства в корейском обществе. В качестве проблемы, с которой сталкиваются мигранты, они называют именно общение, и в большей части это связано с моноэтнической и моноязычной идентичностью, характерной для корейского общества [Park, 2005: 205–206].

По данным Министерства юстиции Республики Корея, по состоянию на конец 2020 г. в Корее проживает почти 2,04 млн. иностранцев (из Китая, Вьетнама, Таиланда, Узбекистана, Филиппин, Монголии и т.д.). Они в основном занимаются низкооплачиваемой работой на строительных и промышленных объектах. У них практически нет возможности изучать корейский язык и интегрироваться: хотя бесплатные школы корейского языка функционируют при религиозных учреждениях, существуют проблемы с нехваткой учебников, отсутствием систематического учебного плана, отсутствием времени у мигрантов посещать уроки [Cho, 2006: 30–31].

Кроме трудовых мигрантов, в Корее представлены так называемые «брачные иммигранты», в основном женщины из экономически менее благополучных стран, которые выходят замуж за корейских граждан. Брачные иммигранты также выделяют языковые проблемы в качестве самых серьезных трудностей, с которыми они сталкиваются в корейском обществе. Несмотря на невысокий уровень владения корейским языком, многие мигрантки вынуждены общаться с семьей исключительно на корейском, так как мужья не поддерживают использование ими родных языков и не стараются их изучать [Kim et al., 2011].

В 2017 г. Национальная комиссия по правам человека Кореи проанализировала 10 тыс. твитов с использованием поисковых запросов, связанных с мигрантами и мультикультурными семьями. В результате анализа в качестве самых частотных слов в этих твитах были извлечены такие, как «Юго-Восточная Азия», «унижение», «оппозиция», «ненависть», «депортация» и др. Кроме того, 56,1% мигрантов признались, что они сталкивались со словесными оскорблениями и другими дискриминационными практиками6.

Важно отметить, что к категории языковых меньшинств, чьи языковые права подвергаются ущемлению, принадлежат также перебежчики из Северной Кореи и китайские корейцы – потомки переселенцев из Кореи в Китай. В отличие от иностранных мигрантов, о которых речь шла выше, они свободно общаются по-корейски, но их язык настолько отличается от стандартного южнокорейского, что становится предметом насмешек и вызывает пренебрежительное отношение. Во многих корейских фильмах и сериалах китайские соотечественники изображаются как представители криминального мира, их речь стигматизируется. В результате многие из них избегают общения с южнокорейцами, поскольку не хотят, чтобы по их речи собеседники угадывали их происхождение [Yang 2013: 53–55].

Публичный дискурс о языках мигрантов в южнокорейских социальных сетях.

Сбор данных для анализа на корейском материале проводился на базе двух интернет-платформ – на новостном портале и Youtube. Сначала с использованием корейских поисковых запросов «иностранец» и «родной язык» были найдены более 500 статей, написанных в период с 2010 г. по 2021 г., среди них отобраны 8 политически наиболее нейтральных и к ним собраны 963 комментария. Также собраны 258 комментариев к видеоролику на YouTube «Должны ли иностранцы, живущие в Корее, изучать корейский язык? Честные мысли иностранцев», загруженному 22 июня 2020 г. сайтом «Awesome Korea» (Youtube ID: xPs7q2FhIJk). Таким образом, в целом собран 1221 комментарий о языках иностранцев в корейском обществе.

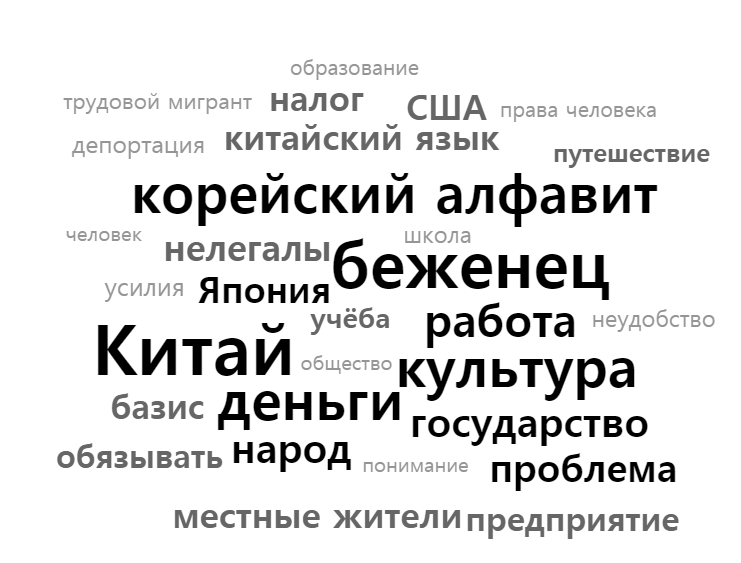

Рис. 3. Облако самых частотных слов в корейских интернет-комментариях о языках мигрантов (в переводе на русский язык)

Облако частотных полнозначных слов в собранных комментариях иллюстрирует список 25 самых частотных слов, который (с указанием числа их появлений в комментариях) выглядит так: Китай (116), беженец (106), культура (90), деньги (89), корейский алфавит (88), работа (72), государство (62), народ (62), проблема (59), Япония (55), нелегалы (55), китайский язык (54), местные жители (54), США (52), базис (52), налог (52), предприятие (50), обязывать (49), учёба (42), путешествие (36), усилия (36), депортация (34), неудобство (33), школа (32), трудовой мигрант (31). Среди них носят негативный оттенок беженец, проблема, нелегалы, обязывать, депортация, неудобство.

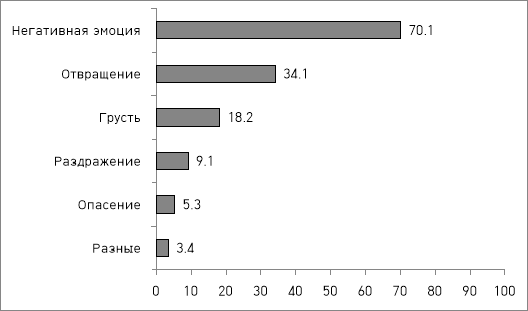

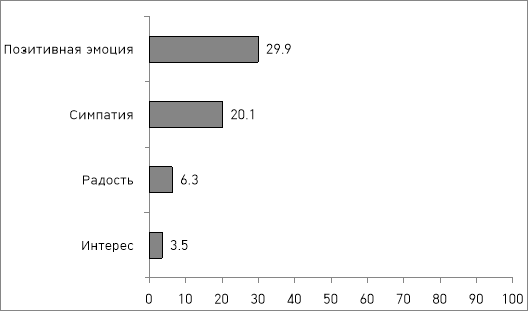

Отношение корейцев к языкам иностранцев обнаруживается и при анализе тональности сообщений7. Среди всех эмотивных слов, содержащихся в 1221 комментариях, 70,1% носят негативную тональность, 29,9% – позитивны. Каждая эмотивная тональность состоит из нескольких чувств, в нашем случае наибольшую долю негативной тональности занимают чувства «отвращение», «грусть», «гнев» и «тревога» (рис. 4), тогда как наибольшую долю позитивной тональности – «симпатия», «радость», «интерес» (рис. 5).

Рис. 4. Доля негативной тональности в корейских комментариях о языках мигрантов, %

Рис. 5. Доля позитивной тональности в корейских комментариях о языках мигрантов, %

Как видим, подавляющее большинство корейцев негативно оценивают языки мигрантов, испытывая такие сильные эмоции, как отвращение и гнев. Есть и корейцы, которые с симпатией и интересом относятся к языкам мигрантов.

В Южной Корее негативное восприятие языков иностранцев наблюдается по отношению не только к трудовым мигрантам, но и к приезжим из Европы и США. По мнению Хам Хан Хи, корейцы склонны ранжировать иностранцев и их языки в соответствии с социально-экономической мощью их стран, так что языки западных стран воспринимаются как более престижные, чем языки выходцев из ЮВА [Hahm, 1995]. Однако содержательный анализ комментариев показывает, что если вопрос касается речи мигрантов, проживающих в Корее, то корейцы придерживаются более строгого подхода даже по отношению к англоговорящим. Многие из интернет-комментариев к вышеупомянутому видео «Должны ли иностранцы, живущие в Корее, изучать корейский язык?» демонстрируют раздражение их авторов по поводу того, что многие англоговорящие иностранцы, долго прожившие в Корее, не изучают корейский язык, что воспринимается как неуважение к корейскому обществу.

Как и в случае с российскими данными, интересно сопоставить результаты анализа отношения, выраженного в метадискурсе, с реальной языковой практикой. Как показывает исследование языкового ландшафта Южной Кореи [Fedorova, Nam, в печати], иностранные языки представлены в нем неравномерно и асимметрично. Китайский, русский, узбекский, вьетнамский и другие языки, распространенные среди трудовых мигрантов, используются только в определенных городских кварталах («этнических деревнях»), во внутригрупповой коммуникации. Английский язык при этом используется, с одной стороны, как маркер престижного потребления в рекламе, ориентированной на корейцев, с другой – как универсальный иностранный язык, призванный заменить все остальные и быть маркером всего иностранного (не-корейского), независимо от реальной и языковой принадлежности той или иной группы. В частности, в сеульском районе Итэвон, имеющем репутацию «города для иностранцев», разнообразные этнические заведения используют англоязычные вывески, объявления и рекламу. В этом смысле монолингвальная идеология продолжает определять языковую практику, поскольку реальное языковое разнообразие иностранцев игнорируется и подменяется доминированием одного языка (английского). В то же время, по крайней мере в некоторых городских пространствах, корейский язык перестает быть единственным, представленным визуально, и многоязычие получает все больше шансов на репрезентацию. Более того, сами мигранты начинают расширять свое языковое пространство. Хорошим примером служит проводное вещание «MWTV» (http://mwtv.kr), через которое уже с 2005 г. выпускаются программы «Мир трудовых мигрантов», которые готовят сами мигранты на 8-ми языках (включая непальский, монгольский, бангладешский, бирманский и индонезийский).

Выводы.

Проведенный анализ продемонстрировал, что в публичном дискурсе обеих стран, России и Южной Кореи, преобладают нормативный монолингвизм и пуризм. Большая часть русскоязычного населения выражает негативное отношение к языкам мигрантов и к слабому владению мигрантами русским языком; сходные эмоции обнаруживаются на корейском языковом материале. Среди наиболее частотных слов в русскоязычных комментариях представлены лексемы, относящиеся к семантическому полю долженствования и обучения («обязывать», «учить», «изучать»), в корейских данных актуализируются лексемы, отсылающие к социальным проблемам («беженцы», «проблема», «деньги», «нелегалы») и конкретным странам («Китай», «Япония»). Темпоральная динамика выражаемых эмоций анализировалась только на российском материале, поскольку корейские данные, в силу выбора комментариев к конкретным статьям, носили дискретный характер. Очевидно, что кривая негативных эмоций в большей степени приближена к общему количеству текстов о языках мигрантов, т.е. рост числа упоминаний о них происходит как реакция на те или иные события в социальной жизни и их обсуждение в СМИ.

При этом языковая практика и в России, и в Южной Корее постепенно меняется, расширяя разнообразие языкового ландшафта и провоцируя общественные дискуссии. Можно предположить, что в дальнейшем это может стать вызовом для монолингвизма и пуризма и привести к постепенным трансформациям в сфере языковой идеологии.

Библиография

- 1. Баранова В., Федорова К. Многоязычие в городе: языковая политика, дискурсы и практика // Acta Linguistica Petropolitana. 2018. № 14(3). С. 38–57.

- 2. Баранова В., Федорова К. Видимо-невидимо: миграция и трансформация языкового ландшафта Санкт-Петербурга // Laboratorium. Журнал социальных исследований. 2020. Т. 12. № 1. С. 48–80.

- 3. Клобукова Л., Молчанова Н., Головина Л. Специфика речевого взаимодействия трудовых мигрантов с представителями органов власти РФ // Филологические науки. Вопросы теории и практики. 2020. Т. 13. Вып. 11. С. 123–128.

- 4. Рязанцев С.В. О языковой интеграции мигрантов как новом ориентире миграционной политики России // Социологические исследования. 2014. № 9. С. 25–29.

- 5. Тынянов Ю.Н. Архаисты и новаторы. Ленинград: Прибой, 1929.

- 6. Baranova V., Fedorova K. Overcoming aggressive monolingualism: prejudices and linguistic diversity in Russian megalopolises // Open Linguistics. 2020. Vol. 6. No. 1. P. 672–689.

- 7. Baranova V., Fedorova K. Keeping ‘old’ roots vs. taking ‘new’ roots: Multidirectional initiatives in Moscow micro-level language planning. (Forthcoming.)

- 8. Blommaert J. Ethnography, Superdiversity, and Linguistic Landscapes: Chronicles of Complexity. Bristol: Multilingual Matters, 2013.

- 9. Chapman H., Marquardt K., Herrera Y., Gerber T. Xenophobia on the rise? Temporal and regional trends in xenophobic attitudes in Russia // Comparative Politics. 2018. Vol. 50. No. 3. P. 381–394.

- 10. Cho S.K. Foreign workers’ language problems and countermeasures // Saegugeosaenghwal [New Life with Korean]. 2006. Vol. 16. No. 1. P. 7–32. (In Korean.)

- 11. Eraliev S., Urinboyev R. Precarious times for Central Asian migrants in Russia // Current History. 2020. Vol. 119. No. 819. P. 258–263.

- 12. Fedorova K., Nam H.H. Global and local contexts in the South Korean linguistic landscape. (Forthcoming.)

- 13. Gorham M. After Newspeak. Language Culture and Politics in Russia from Gorbachev to Putin, Ithaca, NY: Cornell University Press, 2014.

- 14. Hahm H.H. Migrant workers in Korea in terms of race and class // Korean Cultural Anthropology. 1995. Vol. 28. P. 199–221. (In Korean)

- 15. Kim K.R. et al. Basic survey on the environment of multicultural families using Korean language. The National Institute of Korean Language, 2011. (In Korean.)

- 16. May S. Contesting public monolingualism and diglossia: rethinking political theory and language policy for a multilingual world // Language Policy. 2014. Vol. 13. P. 371–393.

- 17. Milroy J. Language ideologies and the consequences of standardization // Journal of Sociolinguistics. 2001. Vol. 5. No. 4. P. 530–555.

- 18. Nam H.H. Monolingualism in a multilingual environment: Focusing on the case of modern Russia // Language, contact and communication. Seoul: Yonsei University. 2021. P. 175-206. (In Korean.)

- 19. Park H.Y. An Ecological perspective on linguistic human rights of Asian migrant workers // The Journal of Asiatic Studies. 2005. Vol. 48. No. 4. P. 205–232. (In Korean.)

- 20. Robinson M. Korea’s twentieth-century Odyssey. Honolulu: University of Hawaii Press, 2007.

- 21. Ryazanova-Clarke L. The Crystallization of Structures: Linguistic culture in Putin's Russia // Landslide of the Norm. Language Culture in Post-Soviet Russia, Bergen: Department of Russian Studies, University of Bergen, 2016. P. 31–63.

- 22. Schmid A. Korea between Empires, 1895–1919. New York: Columbia University Press, 2002.

- 23. Shin G.W. Ethnic nationalism in Korea: genealogy, politics, and legacy. Stanford, California: Stanford University Press, 2006.

- 24. Song J.J. English as an official language of South Korea: Global English or social malady? // Language Problems and Language Planning. 2011. Vol. 35. P. 35–55.

- 25. Spolsky B. Language Policy (Key Topics in Sociolinguistics). Cambridge University Press, 2004.

- 26. Thomas G. Linguistic purism. London and New York: Longman, 1991.

- 27. Woolard K., Schieffelin B. Language ideology // Annual Review of Anthropology. 1994. Vol. 23. P. 55–82.