- Код статьи

- S013216250018033-9-1

- DOI

- 10.31857/S013216250018033-9

- Тип публикации

- Статья

- Статус публикации

- Опубликовано

- Авторы

- Том/ Выпуск

- Том / Номер 2

- Страницы

- 3-11

- Аннотация

В статье представлен авторский подход к проблеме наличия / отсутствия прогресса в развитии современной социологии. Выделены две разновидности кризисного дискурса, ставящего прогресс социологии под сомнение. Обе они связываются с отношением представителей разных поколений социологов к концептуальным, институциональным, инструментальным изменениям в научной дисциплине. В истории социологии прослеживаются тенденции роста комплексности и связности в представлениях о социальном порядке, социальном действии, социальном развитии. Констатируется наличие прогресса в теории и методологии социологии. Отмечается роль тенденций поствиртуализации и превращения цифровизации в социальную рутину в формировании тех структур, паттернов взаимодействия, моделей развития, которые задают актуальную повестку изучения постоянных для социологии предметов: социального порядка, социального действия, социальных изменений.

- Ключевые слова

- социология, научный прогресс, структура, действие, социальное развитие, рутина цифровизации

- Дата публикации

- 18.03.2022

- Год выхода

- 2022

- Всего подписок

- 11

- Всего просмотров

- 357

Проблематизация прогресса социологии как науки.

За последние три года (2019–2021) в академическом сообществе поднялась очередная волна кризисного дискурса: вышла серия публикаций (в том числе в «Социологических исследованиях»), в которых ставится под сомнение прогресс социологии как науки. Книгу К. Кэмпбелла «Прогрессировала ли социология?» [Campbell, 2019], статьи П. Бэра, Дж. Хауса, И. Шубрта [Бэр, 2020; House, 2019; Шубрт, 2021] объединяет общий лейтмотив: социология остановилась в своем развитии, о чем свидетельствуют отсутствие теоретического единства и новой общей теории. Концептуальные «повороты» за последние полвека по мнению авторов этих и подобных им публикаций не ведут к аккумуляции знания, это лишь ложная новизна вместо реального прогресса. Работы Н. Лумана, Ю. Хабермаса, П. Бурдье и Э. Гидденса видятся как последние серьезные попытки создать общесоциологическую теорию, но даже они в новом кризисном дискурсе принимаются за показатели былого научного прогресса без особого энтузиазма.

Помимо общего тезиса об отсутствии теоретического прогресса, в публикациях К. Кэмпбелла, П. Бэра, Дж. Хауса, И. Шубрта звучит еще один общий мотив. Отмечается структурный рост, дифференциация и институционализация социологии. За те же полвека, когда остановился, по мнению авторов, прогресс социологии как науки, выросло число исследователей, преподавателей, студентов, стало больше тематических направлений, профессиональных объединений, учебных заведений.

Структурное развитие в виде численного роста профессионального сообщества и институционализация научной дисциплины констатируется, пусть и с некоторыми оговорками, но не воспринимается как индикатор прогресса. Подлинный прогресс социологии должен быть концептуальным и выражаться должен в лучшем «понимании социальной жизни» по выделенным К. Кэмпбеллом трем направлениям: социальный порядок, социальное действие, социальное развитие. Следствием такого прогресса должен стать рост востребованности социологии со стороны властных структур, большее участие социологического сообщества в управлении, выработке политики. Концептуальному прогрессу и институциональному благополучию социологии по мысли Кэмпбелла, Бэра, Хауса сейчас препятствуют идеологические ограничения и давление на свободу научного поиска и на выражение идей со стороны леворадикального активизма, проникшего в академическую среду.

Характерная для англо-американского сообщества обеспокоенность угрозой академическим стандартам со стороны левых радикалов не актуальна для российской социологии, состояние которой в контексте мировой социологии проанализировал И. Шубрт. Однако диагноз, вынесенный научной дисциплине Шубртом, в главном повторяет ход мыслей Кэмпбелла, Бэра, Хауса: за 35 лет в мировой социологии не создано ничего нового с точки зрения теории, российская социология также пребывает в застое, страдает мелкотемьем и имитацией научной новизны, находится в зависимости от западной социологии и слабо видна на международной арене, хотя при этом хорошо институционализирована, структурно развита и большая с точки зрения размеров профессионального сообщества.

Налицо разрыв между двумя образами социологии. Социология как теоретически когерентная научная дисциплина не прогрессирует, если вообще существует. Социология как структурно дифференцированное научное сообщество растет, но на вызывающей сомнения концептуальной основе. Вопрос, который здесь возникает и нуждается в прояснении – «есть ли прогресс в социологии?», решается в зависимости от того, что считать прогрессом. В данной статье предлагается решать вопрос о прогрессе социологии, исходя из наличия альтернативных подходов к определению критериев этого прогресса.

Две разновидности кризисного дискурса в современной социологии.

Представленный выше дискурс кризиса в развитии социологии развивается исследователями, которые родились в период с конца 1930-х до середины 1950-х гг. и принадлежат к поколению, вошедшему в профессиональное сообщество в конце «золотого века» социологии и в начале парадигмального кризиса 1960–1970-х гг. Линейное поступательное развитие – единственная модель прогресса, усвоенная ими в середине прошлого века, сталкивается с новой реальностью, в которой привычные критерии научного прогресса – рост большой теории в стиле советского марксизма или парсонсовского функционализзма, а также наличие запросов от правительства, больших бюрократических учреждений и крупных корпораций, не находят референтов.

Эмпирически фиксируемый прогресс в виде роста и дифференциации структур социологического сообщества, не вдохновляет Кэмпбелла, Бэра, Хауса, Шубрта. Этот прогресс ветеранам социологии не столь интересен, поскольку они хорошо встроены в структуры сообщества. Здесь для них, естественным образом, важнее сохранение комфортного статус-кво, а не изменения, вызванные грантовой системой финансирования и новыми идеологическими требованиями. Институционально благополучных ветеранов волнует прогресс не институциональный, а концептуальный. Ими востребован прогресс как кумулятивный рост теории. Причем это должна быть теория в том виде, в каком они застали ее в период вхождения в профессиональное сообщество в 1960–1980-е гг. Последним достижением на этом пути им видится интегративная тенденция 1970–1980-х гг., когда разноречивые парадигмы пытались объединить в общесоциологическую теоретическую систему Луман, Гидденс, Бурдье, Хабермас. Появление новых парадигм в последние три десятилетия (Кастельс, Латур, Урри и др.) в этом дискурсе отсутствия прогресса в современной социологии попросту игнорируется.

Зацикленность на линейной модели научного прогресса полувековой давности, сетования на отсутствие новизны при игнорировании очевидных для нынешнего поколения социологов концептуальных инноваций подводят к мысли, что наиболее подходящей характеристикой такого рода дискурса об отсутствии прогресса в социологии будет ярлык «ворчание стариков». Впечатление, что в данном случае мы имеем дело именно с ворчанием застрявших в прошлом «стариков» социологического сообщества, усиливают сквозящие в текстах Кэмпбелла, Бэра, Хауса, Шубрта ностальгия по классике с идеализированием наследия Дюркгейма, Вебера, Маркса и обидами на новое поколение за неглубокое знание социологии начала и середины прошлого века.

Критика современной социологии за отсутствие в ней теоретической когерентности, большой теории, за ложную концептуальную новизну вместо подлинного научного прогресса, за идеологический надзор и цензуру со стороны левых активистов – это не единственная сегодня форма кризисного дискурса. Есть и другая версия сетований на отсутствие прогресса в социологии. Эту альтернативную разновидность кризисного дискурса можно для сохранения концептуальной когерентности назвать «нытьем молодых». Этот дискурс недовольства нынешним состоянием социологии продвигается «молодыми», то есть поколением родившихся с конца 1960-х по начало 1980-х гг. и вошедших в профессиональное сообщество в ситуации формирования постсовременной, постколониальной, мультипарадигмальной, мультикультуральной социальной науки.

Характерный пример нытья «молодых» можно найти у Дж. Го [Go, 2020], одного из тех исследователей, которые с подачи леворадикальной фракции поколения «стариков» (М. Буравой, Р. Коннелл, С. Алатас и др.) предлагают свою модель прогресса социологии. По мнению Го и разделяющих с ним альтернативный подход классическое теоретическое наследие социологии – это отжившие дискурсы, которые мешают достижению социальной справедливости, что является подлинной миссией социальных ученых и в обществе в целом, и в профессиональном сообществе. В текстах Го и других «молодых» критиков социологии «стариков» К. Маркс, М. Вебер, Э. Дюркгейм обличаются как расисты и империалисты, как лишенные рефлексии носители европоцентристского и патриархально-маскулинного подхода к социальным явлениям [Go, Lawson, 2017; Patil, 2018]. Большая теория в этой критической перспективе предстает как большая идеология подавления социокультурного разнообразия, дискриминации и исключения меньшинств. А идеологические репрессии, надзор со стороны левых активистов, на которых жалуются Кэмпбелл, Бэр, Хаус, предстают как институциональные изменения в научном сообществе, которые призваны повернуть социологию к тому прогрессу, за который ратуют Го и согласные с ним «молодые» претенденты на институциональные позиции, все еще занятые «стариками». Для институционально недооцененных «молодых» прогресс социологии – это отнюдь не аккумуляция знания, а разрыв со старыми структурами мышления и сообщества, превращение социологии в постпатриархальные и постколониальные исследования.

У каждой из двух фракций свои представления об обновлении и улучшении социологии. Различение институционального и концептуального прогресса позволяет увидеть относительную правоту и в то же время стремление к абсолютизации собственной перспективы и в ворчании «стариков», и в нытье «молодых». Не впадая в каждую из двух крайностей и удерживая в фокусе и традиционный научный этос (от О. Конта к М. Веберу и Р. Мертону), и современное многообразие (diversity) в теоретико-методологическом и социокультурном планах, можно иначе решить вопрос «есть ли прогресс в социологии?».

Извилистые пути прогресса социологии.

Вопреки мнению «стариков», приращение в социологической теории есть. В начале XXI в. акторно-сетевая теория Б. Латура [Latour, 2005] из концептуальной эвристической схемы, выработанной для отдельной области исследований, превратилась в общесоциологическую теоретическую программу, нацеленную на решение застарелых дилемм «структура или действие», «позитивизм или конструкционизм». Сеть как действующая структура и действие не как функция субъекта, а как эффект сети, включающей людей – акторов и вещи – актанты, стали теоретическими идеями, релевантность которых современным формам социальной жизни уже оценили многие исследователи. Теория мобильностей Дж. Урри [Urry, 2000] и теория синтетической ситуации К. Кнорр-Цетины [Knorr Cetina, 2009] продвигают социологическую теорию в том же направлении объединения в одном предмете человеческой субъективности и телесности и материальности вещей и технических устройств. Они меняют представления о соотношении макро- и микросоциальных структур, дополняют интеракционистскую парадигму создания социальности в режиме «лицом к лицу» и функционалистскую парадигму поддержания социальности локализованными нормативными системами. Теория сетевого общества М. Кастельса [Castells, 2000] являет собой приращение по отношению к парадигмам неомарксизма и постиндустриализма, сложившимся полвека назад. Все эти концептуальные инновации так или иначе базируются на метафорах сети и потока.

Недооценка указанных теорий ворчливыми «стариками» связана с противопоставлением традиционной теории как завершенной понятийной системы и новых концептуальных моделей. Однако при этом упускается из виду тот факт, что путь от концептуальных инноваций – метафор к стройной теории долог. Столь превозносимые в дискурсе ворчания К. Маркс и М. Вебер при внимательном чтении не учебников, а первоисточников предстают как гении, обогатившие социологию яркими метафорами, но не создавшими никакой консистентной теории. Поэтому четыре способа производства в политэкономической части теории Маркса так и остались камнем преткновения для советских марксистов, разрабатывавших пресловутую «пятичленку» как универсальную модель смены формаций. Поэтому же последователи М. Вебера никак не могут интегрировать его четыре типа социального действия с его же тремя типами господства. Констатации эмпирической неверифицируемости многих положений «Капитала» и «Протестантской этики и духа капитализма» образуют огромный пласт в социальных науках. Однако после 100–150 лет творческого освоения социологами этих эвристичных, но внутренне противоречивых концепций их создатели К. Маркс и М. Вебер видятся «старикам» титанами теоретической социологии, создателями непревзойденной классики. Так что в этом плане различия между прогрессировавшей классикой и якобы остановившейся в развитии современной теорией не так уж драматичны.

Если рассмотреть тенденции в современной социологии в соответствии с теми тремя вопросам, которые Д. Кэмпбелл представил как ядро дисциплины, прогресс в ней за полстолетия выглядит вполне ощутимым.

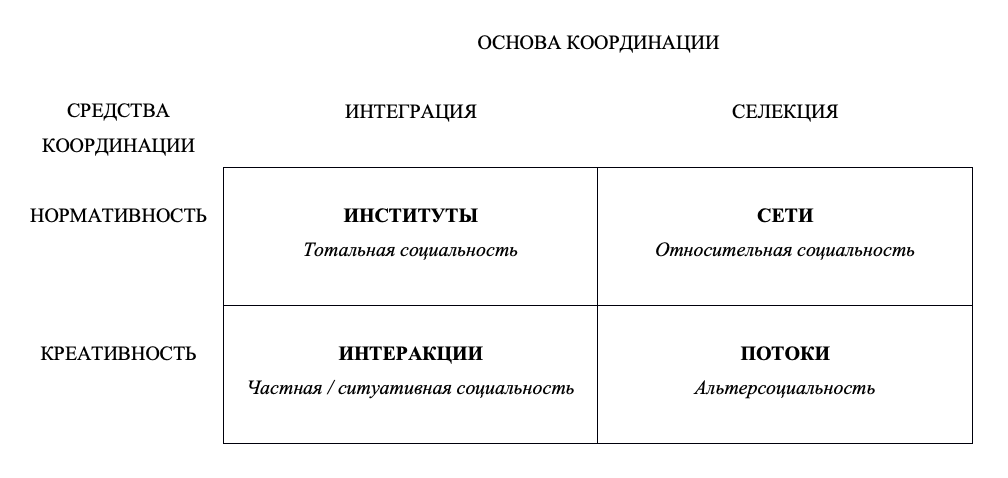

Во-первых, прогресс в социологии есть, потому что есть аккумуляция знания в исследовании социальных структур, образующих «социальный порядок» в терминологии Кэмпбелла. От изучения «целостностей», «социальных организмов» социологи перешли к исследованию институтов и интеракций как, соответственно, макро- и микроструктур, по-разному обеспечивающих социальность. Теперь к институтам и интеракциям добавились структуры нового типа – сети и потоки (рис.).

Рис. 1. Аналитическое пространство социальных структур для актуальной социологии

От Конта, Маркса, Спенсера к Парсонсу, социальному обмену, символическому интеракционизму, феноменологической социологии, а затем к Латуру, Кастельсу, Урри, Кнорр-Цетине – это траектория обогащения представлений социологов о том, как формируется и поддерживается социальность, социальный порядок. Аналитическое пространство социальных структур увеличилось и внутренне дифференцировалось, заметно расширив наши представления о социальности, особенно в последние полвека. Это приращение предметного поля социологии, то есть прогресс в буквальном значении этого слова.

Институты традиционно остаются наиболее комфортным предметом для социологии, так как являются идеально социальными структурами. Они интегрируют множество индивидуальных объектов (будь то люди, их действия или их вещи) в большие общности и обеспечивают скоординированность объектов в общностях за счет постоянных и единых для всех норм. Интеракции, хотя и образуют вполне легитимный предмет социологии со времен Дж. Хоманса, Г. Блумера, И. Гофмана и Г. Гарфинкеля, являются не столь социальными структурами, как институты. Интеракции интегрируют объекты в ситуативную общность, и их координация гарантируется не общей нормативностью, а креативностью попавших в данную ситуацию участников, которые вырабатывают адаптивные решения в зависимости от того, как прочитывают (или просчитывают) действия и атрибутику друг друга, создавая частную социальность здесь и сейчас.

Сети, ставшие популярным предметом социологических исследований в последние два десятилетия, не являются серединой континуума между нормативностью институтов и креативностью интеракций. Внутри сети координация может обеспечиваться нормативностью даже более жесткой, чем институциональная. Но социальность сетей при этом относительна, поскольку основой координации объектов является не интеграция их всех, а селекция тех из них, которые идентифицируются как «свои» на фоне «остальных». Наличие этого фона и обусловленность доступа в сеть идентичностью являются характерными чертами любых сетевых структур. Потоки, как и сети, представляют собой тип координации объектов на основе селекции. Но отбор объектов в поток происходит не в силу их фиксированной идентичности, а в силу их подвижности – пространственной, культурной, физической, интеллектуальной и т.п. Координация объектов в потоке обеспечивается постоянным движением через границы нормативности – генерированием новых трендов, ивентов, проектов и т.д. Потоки за счет такой креативности создают даже больше структурности, чем институты, интеракции или сети. Однако структурность эта базируется не на повторяемости паттернов или устойчивости связей, а на направленности и интенсивности изменений и движений. Потоковые структуры не являются социальными в привычном смысле интегрированности и нормативности, они создают другую, альтернативную социальность.

Две главные прогрессивные волны в теоретической социологии за последние полвека связаны с расширением и дополнением пространства представлений о социальных структурах / порядках социальности. Интегративные парадигмы, созданные с 1970-х гг. Ю. Хабермасом, Э. Гидденсом, П. Бурдье, были нацелены на установление связности структур и действий, то есть на объединение тотальной социальности институциональных, нормативных порядков и частной социальности порядков интеракций. Поиски новых объектностей и разработка новых метафор и концептуальных схем с 1990-х гг. М. Кастельсом, Дж. Урри, Б. Латуром, К. Кнорр-Цетиной релятивизировали проблематику объединения макро- и микроуровней социальности и дополнили социологию представлениями об иных фундаментальных порядках социальности – сетевых и потоковых структурах. Вновь открытыми структурами не устраняются и не заменяются полностью прежде открытые структуры. Конфигурация разных социальных порядков – это та реальность, с которой теперь приходится иметь дело. Социальный мир выглядит сложнее, в этой картине больше деталей и взаимосвязей, чем во времена учебы и профессиональной социализации Кэмпбелла и других ворчащих «стариков».

Прогресс в социологии есть, и это – во-вторых, потому, что есть аккумуляция знания в изучении социального действия. Аккумуляция знания идет здесь по линии: детерминизм и функционализм от Э. Дюркгейма до Т. Парсонса – конструкционизм от М. Вебера до Х. Йоаса – постконструкционизм от П. Бурдье до Б. Латура и К. Кнорр-Цетины. Социальность действия как его нормативная заданность и полезность для других – это элементарный и необходимый уровень понимания. Этот уровень сначала был дополнен пониманием социальности действия как его наполненности смыслами / значениями, прочитывание или просчитывание которых другими людей ведет к последующей цепи действий. На современном уровне понимания социального действия внешние нормы и внутренние смыслы могут переходить друг в друга и образовывать субъект-объектные реальности, известные как габитусы и порождающие социальные действия по схемам, не артикулированным в классической социологии как объективистского, так и субъективистского толка.

Также субъект-объектные реальности, порождающие социальные действия, возникают при обращении с вещами вроде велопрогулки и раскрытия зонта пол дождем, которые Вебером приводились как примеры несоциального действия. Сеть, включающая акторов и актантов разной природы, действует, создает нормативность и смысловую ориентированность на других. Велосипед – очевидный актант, участник субъект-объектной реальности социального действия (особенно, в Амстердаме или Копенгагене), зонтик – социально-конструктивная вещь и очевидный актант (особенно в Лондоне и Санкт-Петербурге). То, что даже простое техническое устройство несет в себе паттерн социального действия, стало гораздо понятнее в последние десятилетия, когда умножилось число устройств и цифровые технологии стали не только носителями таких паттернов, но и генераторами алгоритмов социальных действий.

Социологические модели социального действия стали за последние полстолетия многообразнее и сложнее, а их относительность и взаимосвязанность стали очевиднее и важнее для исследователей, чем это было в пору студенческой молодости и профессионального расцвета Кэмпбелла и прочих ворчащих «стариков».

В-третьих, прогресс в социологии есть в изучении социального развития. От прототеорий модернизации у Конта (от военного общества к промышленному), Маркса (от феодализма к капитализму), Вебера (от традиционности к рациональности), Тённиса (от общины к обществу) социология перешла к эмпирически обоснованным моделям модернизации, в которых социальное развитие предстало как рост институтов массового индустриального общества. В конце прошлого века понимание социальных изменений дополнилось моделями глобализации, постмодернизации, виртуализации, в которых социальное развитие предстало в новом свете: как созидательное разрушение старых институтов, рост новых социальных движений, сообществ, порядков интеракций, сетей, потоков.

В начале нынешнего века актуальным становится изучение тенденций постглобализации и поствиртуализации. Вместо роста открытости и связности обществ теперь наблюдаются тенденции к созданию новых барьеров, препятствующих распространению транснациональных и транслокальных сетей и потоков. Цифровизация, являющаяся инструментальной реализацией и техническим оформлением процессов виртуализации общества, превращается из экзотики в социальную рутину и в форму менеджериально-бюрократической апроприации (от англ. appropriation – присвоение) практик виртуализации, перевода их на подконтрольные государству и корпорациям цифровые платформы. В условиях рутинной цифровизации и принудительной виртуализации социальной жизни возникают тенденции создания гибридных социальных реальностей, соединяющих в себе физические и цифровые, символические и материальные, публичные и приватные, традиционные и постмодернистские элементы.

Понимание путей и критериев социального развития за полвека продвинулось от нормативных концепций уровня жизни, включающего объем потребления базовых благ, к концепциям качества жизни, включающего объем потребления, доступность общественных благ / сервисов и комфортность природной и социальной среды. Теперь все более актуальной становится концепция наполненности жизни, в которой, помимо приведенных показателей уровня и качества жизни, следует добавить мобильность и креативность, динамичность и насыщенность позитивным социокультурным опытом существования современных людей. Таким образом, понимание социальных изменений и социального развития также стало более комплексным и существенно отличается от того, что под этим понималось в пору социологического взросления Кэмпбелла и остальных ворчащих «стариков».

Есть и четвертый аспект прогресса социологии, практически не замеченный Кэмпбеллом и прочими ворчащими «стариками». Инструментальный, технический прогресс можно видеть в том, как методы сбора и анализа эмпирических данных прошли в своем развитии путь от простых анкет к изощренным шкалам, а затем к качественным методам, mixed методам и к стратегии multimethod, включающим дополнительно к текстовым и числовым еще и визуальные методы. А теперь этот инструментарий дополняется технологиями «больших данных» (big data).

Концептуальный прогресс и тесно связанный с ним прогресс инструментальный во-многом обеспечены как раз поколением «стариков», активная часть которых и сетует, парадоксальным образом, на отсутствие научного прогресса. А активистски настроенные «молодые» под прогрессистскими лозунгами постколониальных исследований, критической расовой теории, «южной теории», критики европоцентричности социальных наук больше стремятся апроприировать институциональный прогресс, чем превратить свои перспективные слоганы и метафоры в теоретически стройные, методологически ясные и научно корректные модели социального порядка, социального действия, социального развития.

Заключение: аккумуляция научного знания и имплементация научного этоса.

Прогресс в социологии налицо, вопреки и ворчанию «стариков», и нытью «молодых». Однако прогресс не всегда абсолютное благо. Так оказалось в истории с технологическим и экономическим прогрессом, разрушающим экологическое равновесие и усугубляющим социальное неравенство. У прогресса социологии есть свои проблематичные следствия. Возрастает комплексность дисциплины и нарастает неопределенность при выборе релевантных теорий и методов. Также возрастают негативные эффекты недобросовестного применения социологических методов и техник в манипулировании общественным мнением и растет неравенство в производстве социологического знания между доминирующими и периферийными сообществами, что пусть и в разных формах, но признается как «стариками», так и «молодыми».

Ворчание «стариков», сетующих, что нет теоретической когерентности, что нет большой теории, что ложная новизна подменяет собой научный прогресс, что идеологический надзор левых активистов подрывает академическую свободу и научный этос, отсылает к образу науки, какой она виделась в XIX – середине XX в. Среди институционально благополучных «стариков» кумулятивный рост общесоциологической теории рассматривается как прогресс. Теперь консенсуса, абсолютной когерентности нет ни в одной дисциплине. «Нормальная наука» осталась только в парадигмальной работе Т. Куна о структуре научных революций [Kuhn, 1970]. Ни в физике, где сосуществуют квантовая и релятивистская механики, модели твердого тела и теория струн, ни в биологии, где молекулярные исследования генома соседствуют с полевыми наблюдениями за поведением особей в прайде, нет объединяющей парадигмы. Социология – одна из отклоняющихся от куновской «нормы» наук, прогрессирующая в мультипарадигмальных формах. Надо просто уметь пользоваться новыми инструментами по назначению.

Дебаты между теми, кто заявляет, что в социологии прогресса нет, и теми, кто настаивает на наличии в ней реального прогресса, напоминают спор оптимиста и пессимиста по поводу стакана с водой. В ситуации, когда идет обмен репликами вроде «стакан наполовину полон», «стакан наполовину пуст», «стакан уже не тот», «стакан еще не тот», нужно опираться на признаваемый обеими сторонами факт и придерживаться прагматической позиции: из стакана можно пить.

Нытье «молодых» также нужно интерпретировать социологически. Это их нытьё указывает на отжившие дискурсы, на то, что большая теория – это идеология подавления, на расизм / империализм / сексизм классиков, на необходимость вернуться к миссии борьбы за социальную справедливость, связано с борьбой за доминирующие позиции в институциональных структурах научного сообщества. Для институционально недооцененных / ущемленных «молодых» прогресс социологии – это разрыв со старыми структурами мышления и организации научного сообщества Нытье воплощается в «поворотах», нацеленных на подрыв мейнстрима как власти «стариков», закрепленной в институционализированных формах социологии. Со временем новая социология «молодых» состарится, станет косной и превратится в объект для атак новых поколений, чье оружие – концептуальные инновации и метафоры, а цель – перестройка институций сообщества.

Прогресс как аккумуляция знания в социологии существует. Именно поэтому «кризисы», «разрывы», «повороты» можно и нужно анализировать, исходя из уже неоднократно подтвержденных открытий классиков: теоремы Томаса, концепции идеологии Маркса, концепции научного этоса Вебера. Состояние в современных социальных науках, принимаемое за кризис, становится кризисом в своих последствиях – в ворчании и нытье. Принимаемое за прогресс, оно становится прогрессом в своих последствиях – гонке за развитием. Надо отличать объективный переворот в способах производства от знания от форм его осознания. Надо стремиться к смене старых форм истинности новыми формами. Макс Вебер уже более ста лет назад обрисовал перспективу сегодняшней дискуссии о прогрессе в социологии, как и в любой науке: «… каждый из нас знает, что сделанное им в области науки устареет через 10, 20, 40 лет… С этим должен смириться каждый, кто хочет служить науке… Научные работы могут, конечно, долго сохранять свое значение, доставляя "наслаждение" своими художественными качествами или оставаясь средством обучения научной работе. Но быть превзойденными в научном отношении – не только наша общая судьба, но и наша общая цель» [Вебер, 1990: 709]. Остается лишь добавить, что эти судьба и цель объединяют всех социологов, включая ворчливых «имперских стариков» и ноющих «периферийных молодых».

Библиография

- 1. Бэр П. Социология остановлена // Социологические исследования. 2020. № 9. С. 3–15. [Baehr W. P. (2020) The Arrest of Sociology. Sotsiologicheskie issledovaniya [Sociological Studies]. No. 9: 3–15. (In Russ.)]

- 2. Вебер М. Избранные произведения. М.: Прогресс, 1990. [Weber M. (1990) Selected Works. Moscow: Progress. (In Russ.)]

- 3. Шубрт И. Мысли о современной российской социологии и ее перспективах // Социологические исследования. 2021. № 1. С. 5–15. [Šubrt J. (2021) Reflections on Modern Russian Sociology and its Prospects. Sotsiologicheskie issledovaniya [Sociological Studies]. No. 1: 5–15. (In Russ.)]

- 4. Campbell C. (2019) Has Sociology Progressed? Reflections of an Accidental Academic. Cham: Palgrave Macmillan.

- 5. Castells M. (2000) The Rise of the Network Society. 2nd ed. Malden, MA: Blackwell Publishing.

- 6. Go J. (2020) Race, Empire, and Epistemic Exclusion: Or the Structures of Sociological Thought. Sociological Theory. Vol. 38. Iss. 2, June: 79–100.

- 7. Go J., Lawson G. (2017) Global Historical Sociology. Cambridge: Cambridge University Press.

- 8. House J.S. (2019) Culminating Crisis in American Sociology and its Role in Social Sciences and Public Policy: An Autobiographical, Mulitmethod, Reflexive Perspective. Annual Review of Sociology. Vol 45. No.1: 1–19.

- 9. Knorr Cetina K. (2009) The Synthetic Situation: Interactionism for a Global World. Symbolic Interaction. Vol. 32. Issue 1: 61–87.

- 10. Kuhn T. (1970) The Structure of Scientific Revolutions. 2nd ed. Chicago: Chicago University Press.

- 11. Latour B. (2005) Reassembling the Social: An Introduction to Actor-Network Theory. Oxford: University Press.

- 12. Patil V. (2018) The Heterosexual Matrix as Imperial Effect. Sociological Theory. No. 36 (1): 1–26.

- 13. Urry J. (2000) Sociology beyond Societies. Mobilities for the Twenty-First Century. London: Routledge.