- Код статьи

- S013216250018510-4-1

- DOI

- 10.31857/S013216250018510-4

- Тип публикации

- Статья

- Статус публикации

- Опубликовано

- Авторы

- Том/ Выпуск

- Том / Номер 5

- Страницы

- 81-91

- Аннотация

На основе теории американского социолога Р. Лахмана о роли феномена аграрных и промышленных элит в индустриальном развитии национальных государств авторы доказывают выдвинутую ими гипотезу о том, что доминирование аграрных элит в субъектах РФ во многом предопределило процесс деиндустриализации территорий в 1990-х и в 2000-х годах. На примере 17 областей макрорегиона Центральной России и основе контент- анализа эмпирических данных и с использованием статистического анализа исследованы возможности и направления преодоления областями «ржавого пояса» ЦФО последствий деиндустриализации. При этом, в ракурсе социологии управления особое место в процессе модернизации территорий, осуществляемой органами власти субъектов РФ, отводится институтам развития (индустриальным и промышленных паркам, ОЭЗ, ТОСЭРам), которые обеспечивают институциональные изменения и продуктивный процесс реиндустриализации территорий.

- Ключевые слова

- регионы, феноменология, аграрные и промышленные элиты, деструкция, детерминизм деиндустриализация, социология управления, власть, институты развития, модернизация, процессы реиндустриализации

- Дата публикации

- 21.06.2022

- Год выхода

- 2022

- Всего подписок

- 11

- Всего просмотров

- 205

Соблюдение баланса интересов различных социальных страт современного российского общества на общенациональном и субнациональном уровнях – сложный, многоаспектный и противоречивый процесс. Эти интересы отражаются в разных видах государственной политики (промышленной, аграрной, социальной и т.д.), которые, в свою очередь, являются следствием влияния элит и групп интересов. В современной России одной из ключевых задач является преодоление последствий деиндустриализации, это – ключевой приоритет промышленной политики. Авторы постараются далее доказать, что решение этой, казалось бы, чисто экономической задачи является на самом деле в значительной степени социальной проблемой, связанной с конкуренцией различных отраслевых элит, прежде всего, промышленной и аграрной.

Аграрные и промышленные элиты как конкурирующие акторы. Для понимания сущности и роли современных отраслевых элит целесообразно опереться на подход Джона Д. Нэгла, который под элитой понимает доминирующий класс, владеющий производственными активами общества и контролирующий их [Nagle, 1992: 492]. Этот доминирующий класс структурно разделен на отраслевые, функционально важные для социума элиты, обеспечивающие защиту себя и «своих» групп. Если рассматривать элиты с точки зрения управленческих процессов, то их можно определить как группы, члены которых имеют в обществе высокий статус, а сама группа занимает лидирующие позиции в политико-управленческом процессе и в социальном управлении, распределяя и перераспределяя ресурсы общества.

При анализе деиндустриализации в постсоветской России необходимо обращение к тем научным концептам, в которых специально анализируется роль элит в контексте социальной акторности национальной экономической политики. Первостепенную роль играет подход американского социолога Р. Лахмана, который на примере развивающихся стран обосновал роль аграрных и промышленных элит в индустриальной модернизации государств и территорий. Там, где аграрная элита тесно связана с властно-политическими группировками национальных государств, эта элита господствовала в процессе принятия государственных решений и блокировала усилия правительств инвестировать в промышленность. Альтернативой аграрной элите в реализации общенациональных проектов развития, в том числе и индустриального, являлась промышленная элита, рекрутируемая из собственников и менеджеров промышленных производств. Там, где элита «раскалывалась» на аграрную и промышленную, возникали окна возможностей для индустриального развития [Лахман, 2020: 195]. Р. Лахман как постмарксист выделял элиты по классовому признаку, производному от традиционного противопоставления землевладельцев владельцам промышленного капитала, но предлагаемая им типологизация элит содержит и отраслевой подход. Ведь при наличии конкурентных отраслевых рынков неизбежен процесс формирования соответствующих отраслевых элит, участвующих в лоббировании специфических интересов «своей» отрасли и тех социальных страт, которые с ней прямо или опосредованно связаны. Поэтому наличие взаимосвязанных отраслей АПК предполагает и наличие аграрных элит как на общенациональном, так и на региональном уровне.

Отечественный элитолог О.В. Гаман-Голутвина считает региональную политическую элиту, включая и бизнес-элиту, специфическим постсоветским феноменом. Он указывает на тенденцию расширения участия бизнес-элиты в региональной политике, объясняя этот процесс стремлением региональных бизнес-элит как защитить свой бизнес от федеральных ФПГ, так и получить посредством электоральных процессов властно-административные рычаги влияния [Гаман-Голутвина, 2006: 383]. Таким образом, региональные элиты РФ, на наш взгляд, представляют собой отраслевые финансово-политические группы интересов, являющиеся фоном фигуры территориальной власти и обладающие статусными позициями в территориальном сообществе, имеющие рычаги воздействия на принятие решений в системе исполнительной и законодательной власти региона, а также являющиеся носителями территориальной идентичности.

Общенациональные и территориальные элиты наравне с позитивными миссиями могут осуществлять и такие политико-управленческие практики, которые, согласно Э. Фромму, ориентированы на разрушение [Фромм, 2016: 30]. Так, в «генетической» памяти отечественных аграрных элит находятся травматические воспоминания об индустриализации СССР рубежа 1920–1930-х гг., которая была осуществлена за счет ресурсов крестьянства и аграрной отрасли (вплоть до «голодомора»).

Во взаимодействии аграрных и промышленных элит изначально заложено противоречие, которое выражается в конкуренции этих отраслевых групп интересов за ресурсы, позиции и за влияние на принятие политических решений. Логично предложить гипотезу, что результаты конкуренции региональных промышленных и аграрных элит в части субъектов РФ предопределили деиндустриализацию территорий из-за преобладания «аграриев». Наоборот, доминирование промышленных элит в союзе с сильной бюрократией, ставящей перед собой проекты территориального развития, способствовало реализации в другой части субъектов РФ стратегий реиндустриализации и новой индустриализации.

Процессы деиндустриализации. Поясним, прежде всего, сущность проблемы деиндустриализации, которую правомерно рассматривать в значительной степени как результат конкуренции региональных отраслевых элит в постсоветской России.

Деиндустриализация в 1990-2000-е гг. носила долговременный и массовый характер, негативно отразившийся на многих регионах РФ. Согласно Росстату, одним из показателей деиндустриализации страны стало снижение доли валовой добавленной стоимости промышленного производства в ВВП. Если в 1990 г. в РСФСР эта доля составляла 39%, то к 1995 г. она упала до 29% и на этом низком уровне оставалась до 2013 г. [Российский статистический ежегодник, 2000; Промышленное производство в России, 2019], пока в 2014 г. не был принят федеральный закон о промышленной политике. В ряде регионов Центральной Россия деиндустриализация приобрела характер откровенно разрушительного процесса.

Одним из основных критериев деиндустриализации является снижение веса обрабатывающих производств в структуре валового регионального продукта (ВРП). На основе данного критерия следует утверждать, что из 17-ти областей Центральной России 8 областей образовали к середине 2010-х гг. «ржавый пояс ЦФО» [Нечаев, 2018: 82] с отчетливыми признаками деиндустриализации. Это – Воронежская (где в 2015 г. обрабатывающие производства давали лишь 13,7% ВРП), Орловская (15,2%), Тверская (16,9%), Брянская (17,1%), Ивановская (17,5%), Смоленская (21,6%), Костромская (24,2%) и Владимирская (30,0%) области. Для сравнения: в соседней Липецкой области обрабатывающие производства составляли 41,3% ВРП [Регионы России, 2016].

Деиндустриализация территорий является отнюдь не только постсоветским феноменом. Ее начали активно изучать еще в конце ХХ в., когда многие старопромышленные регионы развитых стран стали переживать упадок. Например, В.Ф. Левер на примере агломерации Глазго анализировал деиндустриализацию как «болезнь» экономики, выделяя такие ее симптомы как устойчивое сокращение промышленного производства и занятости населения в данной отрасли, переход от материального производства, как основного источника занятости и дохода, к производству услуг [Lever, 1991: 983]. Деиндустриализацию территорий следует определить как долговременный процесс в экономике старопромышленного типа, ведущий к существенному снижению индустриальной активности и деструктивным институциональным изменениям в промышленности. В постсоветской России эти негативные изменения выражались в неспособности провести модернизацию предприятий старопромышленных регионов (их переход на пятый и шестой технологические уклады – см. подробнее [Сорокина, Латов, 2018]), в последовательном радикальном снижении доли обрабатывающей промышленности в реальном секторе экономики территорий, в сокращении выпуска промышленной продукции и в откате оставшихся индустриальных предприятий к технологической архаике. Наиболее активно деиндустриализация происходила в 1992-2014 гг., в период от начала радикальных экономических реформ до активизации политики импортозамещения1.

На деиндустриализацию отечественных регионов повлияло несколько факторов. Во-первых, это – технологическое отставание большинства суботраслей промышленности РФ в экономике старопромышленного типа [Нестерова, 2006: 22]. Промышленная продукция «старых» предприятий, как правило, не могла конкурировать не только на внешних, но и на внутренних рынках. Во-вторых, это – политико-управленческий фактор, выразившийся, по оценке С. Хедлунда, в системных провалах государства и рынка в ходе реформ, приведших к неудачным отраслевым институциональным решениям [Хедлунд, 2015: 23] и, как следствие, к деиндустриализации. В-третьих, это – доминирование аграрных элит в большинстве субъектов РФ, что привело к принятию на региональном уровне решений, усиливших деиндустриализацию. Именно этот последний фактор и будет далее подробно анализироваться.

Различия аграрного и промышленного лобби в регионах ЦФО. Опираясь на опрос 60 экспертов в 17 областях ЦФО в 2020–2021 гг., авторы выявили, что в Центральной России аграрные элиты играли роль одной из доминантных отраслевых элит, активно и успешно лоббирующих свои интересы. В эту группу интересов инкорпорированы не только многочисленные собственники и менеджеры сельскохозяйственного бизнеса, но и гораздо более широкие социальные слои: 1) сельская интеллигенция (учителя, врачи, работники учреждений культуры); 2) лидеры и актив парламентских и непарламентских политических партий, укорененных в сельской традиции (как, например, «Казачья партия РФ»); 3) общественники и лоббисты НКО, представляющие отраслевые организации бизнеса (АККОР, Российское аграрное движение – РАД, Союз сельских кредитных кооперативов и др.).

Региональные промышленные элиты обычно активно разделяют ценности инноваций (по Й. Шумпетеру [Шумпетер, 2008: 131]), но являются относительно малочисленными, что снижает их вес и влияние. Согласно проведенному нами экспертному опросу, в региональные промышленные элиты входят собственники и менеджеры промышленных производств, ученые-конструкторы промышленных предприятий и сотрудники НИИ, промышленные инвесторы, лоббисты отраслевых объединений бизнеса (РСПП, «Деловой России», ТПП).

Опираясь на проведенный опрос, следует утверждать, что серьезное отличие аграрных элит от промышленных состоит в разнонаправленности векторов их социальных действий. Так, энергетика промышленных элит направлена не только на собственно промышленную отрасль, но и гораздо шире вовне, на межотраслевое сотрудничество и развитие («развитие промышленности стимулирует развитие других отраслей»), что дает приращение общего блага. Действия же региональных аграрных элит в более высокой степени продиктованы отраслевыми эгоистическими интересами («аграрные лоббисты имеют деревенскую психологию нести все в свой дом»), сконцентрированы на узком понимании развития в пределах только АПК и конкретных сельских территорий. Такая психология аграрных элит негативно повлияла на процесс деиндустриализации территорий ЦФО.

Масштабный и не контролируемый государственными институциями процесс деиндустриализации проходил наиболее болезненно в тех регионах ЦФО, где на него влияли три социально-политических фактора, не связанных с объективными экономическими условиями. Это – отраслевые приоритеты губернаторов-«аграрников», доминирование аграрных элит в процессе принятия решений на региональном уровне и действия рейдерских групп, скупавших акции промпредприятий для их перепрофилирования. Важно также отметить, что в 2000-е проблематика деиндустриализации не стала резонансным феноменом в публичном политическом пространстве.

Роль губернаторов в выборе отраслевых приоритетов. В табл. 1, где регионы деиндустриализации выделены жирным шрифтом, авторы акцентируют внимание на статусе и политико-управленческих практиках доминирующего регионального политического актора – губернатора. Опираясь на разработанную Б.Д. Джоунсом типологию лидерства как взаимодействии с элитами (он выделяет лидера-«делегата», лидера-«доверенное лицо», лидера-«лакея», лидера-«предпринимателя» [Jones, 1989: 7]2), а также на авторскую типологию глав регионов, в основе которой лежит отраслевая приоритетность руководителей территорий3, проследим взаимосвязь типов лидерства с процессами деиндустриализации и индустриального развития в Центральной России в период до 2014 г.

3. Авторы выделяют четыре типа отраслевой приоритетности: губернатор-«аграрник» (реализуемая государственная политика в регионе четко соотносится с интересами отрасли АПК, его политическая устойчивость в субъекте РФ зависит от поддержки отраслевых аграрных элит), губернатор-«промышленник» (государственная политика в регионе представляет собой баланс отраслей и сфер жизнедеятельности, но, приоритет отдается развитию промышленного комплекса, от которого зависит технологическая модернизация региональной экономики), губернатор-«политик» (приоритетом госполитики в регионе становится стабильность территориальной политической системы и устойчивость политического режима, поддержание мира среди отраслевых элит) и губернатор-«технократ» (политически нейтрален к отраслевым элитам, в государственной политике поддержки отраслей ставка сделана на регламенты и процедуры).

Таблица Типы лидерства и отраслевая специализация губернаторов в управленческих практиках в субъектах ЦФО

| Субъект РФ | Губернатор | Срок полномочий | Типы лидерства глав регионов | Отраслевое доминирование глав регионов |

| Белгородская область | Евгений Савченко | 1993–2020 гг. | Лидер- «доверенное лицо» | Губернатор-промышленник |

| Брянская область | Юрий Лодкин | 1996–2004 гг. | Лидеры- «делегаты» | Губернаторы- аграрники |

| Николай Денин | 2004–2014 гг. | |||

| Александр Богомаз | 2014 – н/в | |||

| Владимирская область | Николай Виноградов | 1996–2013 гг. | Лидер- «делегат» | Губернатор-аграрник |

| Воронежская область | Иван Шабанов | 1997–2000 гг. | Лидеры- «делегаты» | Губернаторы- аграрники |

| Владимир Кулаков | 2001–2008 гг. | |||

| Алексей Гордеев | 2009–2017 гг. | |||

| Ивановская область | Владислав Тихомиров | 1996–2000 гг. | Лидеры- «делегаты» | Губернаторы- аграрники |

| Владимир Тихонов | 2000–2005 гг. | |||

| Михаил Мень | 2005–2013 гг. | |||

| Калужская область | Валерий Сударенков | 1996–2000 гг. | Лидеры- «доверенные лица» | Губернаторы- промышленники |

| Анатолий Артамонов | 2000–2019 гг. | |||

| Костромская область | Виктор Шершунов | 1997–2007 гг. | Лидеры- «делегаты» | Губернаторы- аграрники |

| Игорь Слюняев | 2007–2012 гг. | |||

| Сергей Ситников | 2012 – н/в | |||

| Курская область | Александр Руцкой | 1996–2000 гг. | Лидер-«доверенное лицо» | Губернатор-политик |

| Александр Михайлов | 2000–2018 гг. | Лидер- «делегат» | Губернатор- аграрник | |

| Липецкая область | Михаил Наролин | 1993–1998 гг. | Лидеры- «доверенные лица» | Губернаторы-промышленники |

| Олег Королев | 1998–2018 гг. | |||

| Московская область | Анатолий Тяжлов | 1995–1999 гг. | Лидеры- «доверенные лица», | Губернаторы- промышленники |

| Борис Громов | 2000–2012 гг. | |||

| Андрей Воробьев | 2012 – н/в | |||

| Орловская область | Егор Строев | 1993–2008 гг. | Лидеры- «делегаты» | Губернаторы- аграрники |

| Александр Козлов | 2009–2013 гг. | |||

| Рязанская область | Вячеслав Любимов | 1997–2004 гг. | Лидеры- «доверенные лица» | Губернатор- аграрник |

| Георгий Шпак | 2004–2008 гг. | Губернатор- промышленник | ||

| Олег Ковалев | 2008–2017 гг. | Губернатор-политик | ||

| Смоленская область | Анатолий Глушенков | 1993–1998 гг. | Лидеры- «доверенные лица» | Губернаторы- промышленники |

| Александр Прохоров | 1998–2002 гг. | |||

| Виктор Маслов | 2002–2007 гг. | Лидеры- «делегаты» | Губернаторы- аграрники | |

| Сергей Антуфьев | 2007–2012 гг. | |||

| Алексей Островский | 2012 – н/в | |||

| Тамбовская область | Александр Рябов | 1995–1999 гг. | Лидеры- «доверенные лица» | Губернаторы- политики |

| Олег Бетин | 1999–2015 гг. | |||

| Тверская область | Владимир Платов | 1995–2003 гг. | Лидеры- «делегаты» | Губернаторы- аграрники |

| Дмитрий Зеленин | 2003–2011 гг. | |||

| Андрей Шевелев | 2011–2016 гг. | |||

| Тульская область | Василий Стародубцев | 1997–2005 гг. | Лидер- «доверенное лицо» | Губернатор- аграрник |

| Вячеслав Дудка | 2005–2011 гг. | Лидеры- «делегаты» | Губернаторы-промышленники | |

| Владимир Груздев | 2011–2016 гг. | |||

| Ярославская область | Анатолий Лисицын | 1991–2007 гг. | Лидер- «доверенное лицо» | Губернатор-промышленник |

| Сергей Вахруков | 2007–2012 гг. | Лидеры- «делегаты» | Губернаторы-политики | |

| Сергей Ястребов | 2012–2016 гг. |

Можно сделать вывод, что на процесс деиндустриализации оказывала сильное влияние исполнительная власть губернаторов-«аграрников», которые формировались как лидеры-делегаты, испытывавшие зависимость от доминантных (аграрных) элит, на которых сказывался фактор подотчетности перед избирателями, в первую очередь, сельских территорий4.

Более того, в данных регионах происходило фактическое торпедирование группами интересов «выращивания» новых институтов индустриального развития. Речь идет о промышленном законодательстве, региональных программах (проектах) индустриального развития, о создании региональных Фондов развития промышленности (ФРП). Например, в Воронежской области региональный ФРП начал свою работу лишь с 2019 г., хотя на федеральном уровне ФРП был создан в 2014 г., а в Калужской области учрежден еще в 2006 г. Вместе с тем в регионах новой индустриализации (Белгородская, Калужская и Липецкая области, которые выделены в таблице курсивом) губернаторы-«промышленники» обладали типом лидеров-«доверенных лиц», ориентированных на подотчетность избирателям и, что очень важно, на свободу от контроля и давления доминантных элит5.

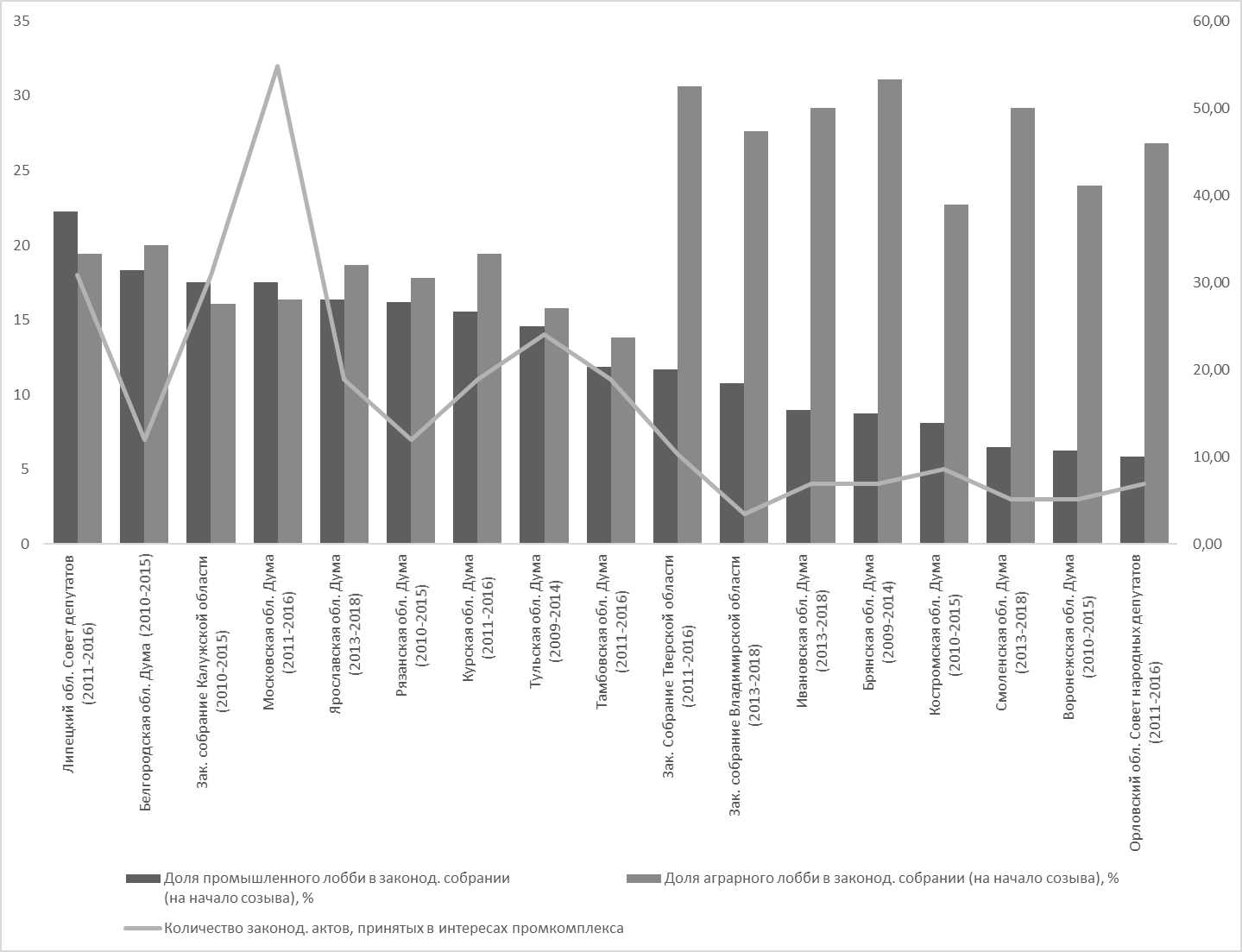

Роль депутатов в выборе отраслевых приоритетов. Не менее значимым фактором, повлиявшим на деиндустриализацию территорий, является доминирование аграрных элит в региональных законодательных собраниях, являющихся площадкой лоббирования интересов отраслевых групп территорий. Авторы провели анализ составов законодательных собраний областей ЦФО6 как публичных лоббистских площадок, а также количества принимаемым законам в интересах АПК и промышленного комплекса. Тем самым проверялось предположение, что численное превосходство аграрной элиты в депутатском корпусе законодательных собраний отражается в большем количестве региональных законов, принимаемых в интересах АПК и развития сельских территорий.

Эмпирические данные показывают, что в 8-ми областях ЦФО (Воронежская, Орловская, Брянская, Смоленская, Тверская, Владимирская, Ивановская, Костромская области) с высоким уровнем деиндустриализации наблюдается не только существенный «перекос» депутатов-аграриев, но и более высокое количество принимаемых законов в интересах агропромышленного комплекса и сельских жителей7. Хотя коэффициент корреляции по Пирсону между этими двумя показателями является невысоким (лишь 0,202), он доказывает влияние аграрных элит на принятие более частых решений в интересах опекаемой ими отрасли. В сочетании же с наличием губернаторов-аграрников в системе исполнительной власти, где принимаются ключевые решения по распределению финансовых средств по отраслям и где доминируют аграрное лобби, результативность аграрных элит существенно возрастает, хотя количественно ее измерить трудно.

Принимаемые в субъекте РФ решения в интересах аграрной отрасли и соответствующих групп интересов критически влияли на интересы другой доминирующей отрасли – на господдержку промышленности. И наоборот, высокое количество в законодательных собраниях депутатов, представляющих промышленный комплекс, усиливало защиту промышленного развития. На рис. 1 хорошо видна очень высокая корреляция между численностью депутатов-промышленников и количеством принимаемых законов в интересах промышленного комплекса (корреляция по Пирсону 0,797).

Рис. Доля промышленного и агарного лобби в региональных законодательных собраниях областей ЦФО (правая шкала) и количество законов, принятых в 2010-е в интересах отраслей промышленного комплекса (левая шкала)

Сопоставляя влияние аграрных и промышленных элит в российских регионах 2000-х гг., нужно отметить две важных особенности.

Во-первых, аграрные элиты были доминантными как минимум в половине субъектов РФ (в ЦФО – в 8 областях из 17), либо их роль была сопоставима с иными отраслевыми элитами (прежде всего, с промышленными элитами). Такая ситуация во многом предопределяла принятие решений по перераспределению ограниченных материальных ресурсов в интересах, в первую очередь, именно аграрных элит. При этом в процессе лоббирования интересов отрасли не исключалась и вербовка (в терминологии польского социолога Э. Внук-Липиньского – убеждение [Внук-Липиньский, 2012: 370]) лиц в системе исполнительной власти, принимающих решения.

Во-вторых, аграрные элиты в субъектах РФ оказались более результативными в сравнении с промышленными. Региональные аграрные элиты проявляют большую солидарность и лучшую организованность как на этапе электоральных кампаний (сельчан меньше, чем горожан, но сельские избиратели голосуют более массово, чем городские), так и во время работы депутатов-аграриев в региональных заксобраниях. В большей части облсоветов (Дум) они представляют собой массовый феномен или численно доминируют. Более того, аграрные элиты активны в подготовке законопроектов, используя то, что Х. Хекло называет «железными треугольниками контроля» [Heclo, 2006: 732] (профильные комитеты, структуры исполнительной власти и клиентела аграрных групп). Депутаты-аграрники вместе с клиентелой готовят конструкции законопроектов, потом его передают в региональные правительства, где идет их доработка, после чего губернатор (тем более, губернатор-аграрник) вносит их от исполнительной власти в региональный парламент. При этом аграрные элиты нередко блокируют инициативы других отраслевых элит, поскольку это отнимает материальные ресурсы от опекаемой ими отрасли АПК. Таков механизм социально-политической деструкции, которая приводит к деиндустриализации значительной части региональных территорий.

Эффективность аграрных элит состояла и в том, что аграрные элиты не допустили разрушительных процессов в АПК, сопоставимых с масштабной деиндустриализацией в значительной части регионов России. Более того, аграрные элиты за счет принятия региональных законов и лоббирования своих интересов на федеральном уровне смогли оказать серьезную государственную финансовую поддержку крупным сельхозпредприятиям (агрохолдингам-латифундиям), средним и малым сельскохозяйственным предприятиям (КФХ и ЛПХ), выделить ресурсы на модернизацию и строительство новых инфраструктурных объектов сельских территорий (Дома культуры, школы и детские сады). Объяснение эффективного лоббизма аграрных элит кроется, возможно, в унаследованной с советских времен «деревенской» идеологии, согласно которой аграрные элиты «защищают слабых», противостоят господству сильного государства и его бюрократии, их нацеленности на поддержку промышленности за счет сельского хозяйства.

На определенном этапе аграрные элиты могут, лоббируя интересы АПК и сельских страт, «перейти черту» и сформировать деструкцию, которая приводит к деградации промышленности. Поэтому необходим баланс аграрных и промышленных элит как на федеральном уровне (в Федеральном Собрании), так и на региональном (в региональных законодательных собраниях), который позволит сбалансировано принимать ключевые законы в интересах промышленности и АПК, не допуская разрушительной деиндустриализации.

Выводы. Сформулируем ключевые выводы, которые базируются на концептах конкуренции элит, о влиянии аграрных элит на деиндутриализацию территорий в условиях радикальных постсоветских трансформаций.

1.Становление рыночной конкуренции в постсоветской России предопределило усиление конкуренции внутри правящей элиты, представляющей собой множество отраслевых элит [Крыштановская, 2005: 38], как на общенациональном, так и на субнациональном уровнях. При этом весомым преимуществом аграрных элит выступает их энергетика отраслевой солидарности, склонность к консервации традиций.

2. На основе количественного анализа эмпирических данных по ЦФО мы констатируем сильную конкуренцию аграрной и промышленной элит за влияние на принятие политических решений в субъектах федерации. В тех территориях, где аграрная бизнес-элита была отмобилизована и тесно связана с губернаторами-«аграрниками» и с законодательной властью, она доминировала в процессе принятия государственных решений. Аграрные элиты данных территорий блокировали усилия промышленных ведомств администраций регионов по принятию индустриальных проектов развития, что стало сильным фактором деиндустриализации.

3. «Сбои» в развитии старопромышленных регионов связаны во многом с тем, что органы власти и управления ряда субъектов РФ не ставили в повестку дня ценности Четвертой промышленной революции, пятого и шестого технологических укладов, пропуская возможность подстройки промышленных производств к очередной технологической волне. За этим фактором нужно видеть и влияние аграрных элит, торпедировавших инвестиции в технологические и институциональные инновации.

4. Определенной альтернативой деструкциям региональных аграрных элит в осуществлении проектов индустриального развития объективно выступает промышленная элита, рекрутируемая из собственников и менеджмента промышленных производств, лоббистов этой отрасли. В ряде регионов ЦФО промышленная элита совместно с сильной бюрократией, имеющей субнациональные проекты развития, смогла успешно проводить политику новой индустриализации.

5. Для 8-ми регионов ЦФО, переживших деиндустриализацию, не следует снимать с повестки дня социально-экономического развития перспективу преодоления последствий данного негативного процесса. В этом аспекте следует выделить факторы управленческого, институционального и технологического содействия со стороны федерального центра. С 2014 г., после принятия федеральных законов о промышленной политике и стратегическом планировании, в этих регионах приняты аналогичные региональные законы, создающие базу для концентрации ресурсов на индустриальном развитии. Создаваемые новые производства в преференциальных территориях расширенно воспроизводят промышленную элиту, которая становится позитивной альтернативой аграрным элитам и ее политическим деструкциям.

Библиография

- 1. Внук-Липиньский Э. Социология публичной жизни. М.: Мысль, 2012.

- 2. Гаман-Голутвина О.В. Политические элиты России: Вехи исторической эволюции. М.: РОССПЭН, 2006.

- 3. Крыштановская О. Анатомия российской элиты. М.: Захаров, 2005.

- 4. Лахман Р. Государства и власть. М.: «Дело» РАНХиГС, 2020.

- 5. Нестерова Д.В. Методологические принципы анализа экономики старопромышленного типа // Старопромышленные регионы: перспективы и ограничения социально-экономической модернизации. Екатеринбург: Урал. ун-т, 2006.

- 6. Промышленное производство в России 2019: Стат. сб. М.: Росстат, 2019.

- 7. Регионы России. Основные характеристики субъектов Российской Федерации. 2016: Стат. сб. М.: Росстат, 2016.

- 8. Российский статистический ежегодник: Стат. сб. М.: Госкомстат России, 2000.

- 9. Сорокина Н.Ю., Латов Ю.В. Эволюция старопромышленных регионов в экономике России // Вопросы регулирования экономики. 2018. Т. 9. № 1. С. 6–22.

- 10. Фромм Э. Анатомия человеческой деструктивности. М.: АСТ, 2016.

- 11. Хедлунд С. Невидимые руки, опыт России и общественная наука. Способы объяснения системного провала. М.: ВШЭ, 2015.

- 12. Шумпетер Й.А. Теория экономического развития // Теория экономического развития. Капитализм, социализм и демократия. М.: Эксмо, 2008. С. 31–362.

- 13. Heclo H. Thinking institutionally // Political institutions. Oxford: University Рress, 2006. P. 731–742.

- 14. Jones B.D. Causation, Constraint, and Political Leadership // Leadership and Politics. New Perspektives in Political Science. Kansas: University Press of Kansas, 1989. Р. 3–14.

- 15. Lever W.F. Deindustrialisation and the Reality of the Post-industrial City. Urban Studies. 1991. Vol. 28. № 6. Р. 983–999.

- 16. Nagle J. Recruitment of Elites // Encyclopedia of Government and Politics. Vol. 1. Ed. by M.E. Hawkesworth and M. Kogan. London: Routledge, 1992. Р. 486–503.