- Код статьи

- S013216250018695-7-1

- DOI

- 10.31857/S013216250018695-7

- Тип публикации

- Статья

- Статус публикации

- Опубликовано

- Авторы

- Том/ Выпуск

- Том / Номер 5

- Страницы

- 60-70

- Аннотация

Цель статьи заключается в исследовании факторов социальной эксклюзии выпускников интернатных учреждений, анализе взаимосвязи процессов их жилищной депривации и социальной эксклюзии, определении эффективности региональных мер социальной поддержки детей-сирот в период ожидания очереди на получение жилья. Авторами в 2021 году был проведен опрос выпускников интернатных учреждений (N=3868 чел.). Результаты исследования показали, что только 4,8% выпускников интернатных учреждений смогли своевременно получить квартиру. Как следствие, дети-сироты вынуждены самостоятельно решать свои проблемы: снимать квартиру, искать приюта по знакомым или родственникам. Жилищная депривация детей-сирот становится точкой запуска таких проявления социальной эксклюзии, как ограниченный доступ к жизненно важным социальным услугам, проблемы с трудоустройством, тяжелое материальное положение. Несвоевременность предоставления жилья, отсутствие или недостаточность компенсаторных мер региональных поддержки сжимают пространство реализации успешных жизненных сценариев детей-сирот, формируют риски социальной аномии. Следствием указанных дисфункций становится рост протестного потенциала среди выпускников интернатных учреждений.

- Ключевые слова

- дети-сироты, жилищное обеспечение детей-сирот, жилищная депривация, социальная эксклюзия, социальная аномия

- Дата публикации

- 21.06.2022

- Год выхода

- 2022

- Всего подписок

- 11

- Всего просмотров

- 222

Введение. Предоставление жилья детям-сиротам на момент их выхода из интернатного учреждения является одной из наиболее важных задач социальной политики государства, направленной на поддержку наименее защищенных групп населения [Зелинская, Клочко, 2020]. Риски социальной эксклюзии детей-сирот связаны с отсутствием семейной поддержки, нестабильностью финансового положения, дисфункциями социализации, резким переходом во взрослую жизнь и необходимостью самостоятельно решать вопросы обеспечения занятости, дохода, получения образования [Попов, 2017; Бахматова, Чусова, 2015]. Жилье в данном контексте выступает необходимым элементом жизнеобеспечения детей-сирот, его отсутствие крайне ограничивает возможности поддержания минимально приемлемого уровня жизни выпускника интернатного учреждения.

Статистические данные Единой государственной системы социального обеспечения (ЕГИССО) на 1 сентября 2021 г. свидетельствуют, что численность детей-сирот, которые не смогли реализовать свое право на получение жилья, составляет 201037 человек. Фиксируется отрицательная динамика по данному показателю: с 2013 по 2021 г. число детей-сирот, ожидающих своей очереди на получение жилья, увеличилось на 85 тыс. человек. По оценкам экспертов Счетной палаты, при сохранении существующих объемов ежегодного финансирования на предоставление жилья детям-сиротам, на устранение задолженности перед ними потребуется 6-7 лет1. В условиях высокого уровня региональной дифференциации в РФ можно предположить, что в отдельных субъектах этот период будет существенно выше.

Теоретико-методологические основы исследования. Теория социального исключения используется для многомерного анализа новых форм неравенства [Atkinson, Davoudi, 2000; Copeland, Daly, 2012; Weck, Lobato, 2015; Milbourne, 2014]. Социальное исключение при этом рассматривается как комплексный процесс сужения границ доступа личности к удовлетворению жизненных потребностей. В частности, анализ понятия «социальное исключение» организован вокруг исследования доступности различных видов деятельности, ценностей и товаров. Дискуссионным остается вопрос о параметрах «необходимой доступности» [Cass et al., 2015]. Особый риск заключен в искажении субъективных оценок необходимых ресурсов, суженных притязаниях личности в условиях социального исключения. Например, своевременное предоставление жилья выпускнику интернатного учреждения исчерпывает весь перечень необходимых мер поддержки или актуальным остается вопрос о качестве жилья, доступе к объектам социальной инфраструктуры и трудоустройства в месте проживания? В ряде работ подчеркивается, что «культура социального исключения», закрепление поведенческих моделей социального пессимизма и неперспективных практик своего жизнеобеспечения складывается под воздействием внешних факторов, лимитирующих доступ к социальным благам, и выражается в минимизации потребностей [Лыткина, 2011]. Возможным риском становится формирование «экономической зависимости и закрепление практики выживания вне достижительских сценариев» [Ярошенко, 2004: 74], доминирование защитных, агрессивных стратегий коммуникации [Барсуков и др., 2019].

Детерминантами бедности могут выступать ограниченные возможности выстраивания личной идентичности [Giddens, 1991]. В ситуации социального исключения зачастую единственно устойчивым фактором формирования идентичности является место проживания [Фриковски, Столбов, 2006]. По мнению А.Ю. Казаковой, жилище определяет качество жизни само по себе, в то время как его отсутствие, дефицит, недостаточность, неблагоприятное социальное окружение выступают элементами объективной жилищной депривации, не позволяя удовлетворять витальные потребности личности [Казакова, 2017].

В работе М. Геддес выделяются следующие факторы социального исключения: недостаточность качественного образования, бездомность, отсутствие семейной поддержки, потеря работы, ухудшение здоровья [Geddes, 2000]. Ключевыми факторами социальной эксклюзии, по мнению А. Маданипур и С. Век, выступают отсутствие постоянной занятости, жилья, недостаточность мер государственной поддержки. Последний фактор, представляющий собой систему социального обеспечения, особенно важен как «фильтр» предотвращения рисков социальной изоляции детей-сирот в момент их выпуска из интернатных учреждений. Уязвимость перед социальным исключением является результатом кумулятивного наложения факторов риска [Madanipour, Weck, 2015]. В этом контексте актуальность приобретает анализ пересечения различных полей социальной эксклюзии детей-сирот в момент выхода из интерната. Данная «точка бифуркации» характеризуется наложением ряда важных процессов: выбор образовательной траектории и/или сферы занятости, принятие ответственности за собственное финансовое обеспечение, самостоятельное проживание вне стен интернатного учреждения. В этой ситуации жилищная депривация может стать точкой запуска негативной кумулятивной реакции на сопутствующие сферы жизнедеятельности (занятость, образование, доходы) и формирования социальной эксклюзии личности. Неблагоприятная ситуация с жильем оказывает долгосрочное негативное воздействие, понижает человеческий капитал [Балабанова, Балабанов, 2003; Барсуков и др., 2019].

Социальная эксклюзия детей-сирот является не столько последствием их субъективных ограничений или недостаточности мотивации при достижении жизненных целей, сколько результатом дисфункций социальной политики государства, которые «перекрывают» возможности успешной реализации личностного потенциала, формируют ситуацию крайнего социально-экономического неблагополучия выпускников интернатных учреждений, не имеющих своего жилья.

Разрушительными последствиями невыполнения обществом социальных гарантий в сфере жилищного обеспечения детей-сирот становится развитие аномии, которую можно рассматривать как ситуацию социальной дезорганизации. Традиционно аномия понимается как состояние общества, для которого характерен распад существующих ценностей, утрата социальных смыслов, формирование условий, вынуждающих индивидов следовать противоречащим друг другу социальным нормам. Опираясь на ключевые положения теории аномии [Дюркгейм, 1995], можно предположить, что выпускники интернатных учреждений оказываются на «изломе» между уже неработающими правовыми нормами, гарантирующими жилье в условиях недостаточности региональных бюджетов и еще несформированными механизмами социальной поддержки, компенсирующими указанные дисфункции. Аномия сопряжена с такими чувствами, как беспомощность, незащищенность, одиночество, утрата ощущений принадлежности к обществу [Костина и др., 2018]. Аномия отражает ситуацию социальной напряженности, чаще всего детерминированную низкими доходами, социально-экономической уязвимостью, разочарованием и глубоким чувством безнадежности, неуверенности в будущем [Adnanes, 2007]. Р. Мертон в качестве причин аномии видел рассогласованность между декларируемыми в обществе целями и легитимными возможностями их достижения [Merton, 1968]. В данном случае речь идет о несоответствии между заявляемыми мерами социальной поддержки детей-сирот, провозглашением перспектив в сфере трудоустройства, образования и проблематичностью их осуществления. По мнению З. Баумана, социальная эксклюзия и аномия являются результатом расширения разрыва «между общественным положением людей де-юре и их возможностями стать индивидами де-факто, т.е. управлять своей судьбой и выбирать варианты, которые они действительно желают» [Бауман, 2008: 47]. Социальная аномия тесно связывается со снижением доверия к обществу, нарастанием социального пессимизма [Uslaner, 2000].

По мнению ряда ученых, формирование институциональных условий преодоления аномии должно быть направлено на развитие образовательных возможностей [Носкова и др., 2016], сокращение социальной поляризации в обществе, обеспечение социальной мобильности [Su, Ye, Wang, 2019]. В этом контексте наличие жилища выступает жизненно необходимым фундаментом социальной мобильности детей-сирот, обеспечивающим им предоставление стартовых возможностей для реализации успешных траекторий своего развития. Цель статьи заключается в исследовании факторов социальной эксклюзии выпускников интернатных учреждений, анализе взаимосвязи процессов их жилищной депривации и социальной эксклюзии, определении эффективности региональных мер социальной поддержки детей-сирот в период ожидания очереди на получение жилья.

Методы исследования. В 2021 г. был проведен анкетный опрос выпускников интернатных учреждений (N=3868) во всех регионах РФ. Анкета была размещена на платформе google.form. Ссылка на прохождение опроса распространялась среди выпускников интернатных учреждений при содействии Всероссийской общественной организации «Содружество выпускников детских домов «Дети всей страны». Рекрутинг проводился по методу снежного кома, что позволило опросить не только членов содружества, но и привлеченных ими выпускников разных интернатных учреждений.

Демографические характеристики респондентов: 62,4% – женщины, 37,6% – мужчины; 25,1% респондентов в возрасте 18–19 лет, 50,2% – в возрасте 20-24 лет, 15,8% – 25–29 лет, оставшиеся респонденты – в возрастном диапазоне от 30 лет и старше. Ограничением исследования выступает целевой принцип отбора респондентов, где главным критерием включения в выборку являлся статус сироты, позволяющий получать меры социальной поддержки (в частности, получение благоустроенного жилья из специализированного жилого фонда). Выборка, построенная по методу снежного кома, не позволила соблюсти строгую репрезентативность по социально-демографическим параметрам.

Гипотеза исследования: ключевым фактором социальной эксклюзии детей-сирот в современных российских условиях выступают дисфункции жилищного обеспечения. Уязвимость выпускников интернатных учреждений в части реализации жилищных прав обуславливает практики социального исключения детей-сирот, ограниченный доступ к базовым социальным услугам (здравоохранение, образование, трудоустройство).

Дополнительная гипотеза: своевременность и полнота предоставления компенсаторных мер государственной поддержки выпускникам интернатных учреждений в период ожидания очереди на получение жилья могут рассматриваться в качестве механизма минимизации риска их социальной эксклюзии.

Лицо социальной эксклюзии детей-сирот. Только 4,3% детей-сирот получили квартиру после наступления 18 лет, тем самым своевременно реализовав свои жилищные права. Временной разрыв между выходом из интернатного учреждения и получением собственного жилья ставит детей-сирот в крайне уязвимую позицию при реализации своих потребностей. Не получив от государства декларируемой поддержки, дети-сироты оказываются в условиях социальной эксклюзии, когда легитимные практики социальной жизни становятся для них практически невозможны. 4,9% вынуждены «бомжевать» или искать приюта по знакомым. Каждый четвертый временно проживал у родственников, что не может рассматриваться в качестве жизнеспособной альтернативы реализации жилищных прав детей-сирот. Разрыв между потенциальными возможностями и реальными практиками обеспечения жилищных прав детей-сирот не позволяют им самостоятельно «управлять» своей жизнью и воплощать желаемые стратегии в сфере образования, трудовой карьеры и построения семьи.

Утрату ощущения принадлежности к обществу усугубляет отсутствие временной регистрации, что закрывает доступ к трудоустройству, медицинским услугам, социальным выплатам и пр. 3,9% опрошенных сталкивались с наложением штрафов за отсутствие регистрации по месту жительства. Можно предположить, что преобладание бюрократического подхода, применение формальных санкций за вынужденные нарушения приводит к снижению уровня социального доверия, росту социальной напряженности и аномии.

Жилищная депривация детей-сирот становится точкой запуска цепной реакции, аккумулирующей такие дисфункциональные проявления как отсутствие трудоустройства (57,9%), тяжелое материальное положение (30,1%), ограниченный доступ к высшему образованию, которое смогли получить только 7,9%, тогда как 20,3% имеют лишь основное общее образование (9 классов). Полученные данные отражают сущность социальной эксклюзии детей-сирот. Дополнительным подтверждением становится их ограниченный доступ к базовым социальным услугам, детерминированный жилищной депривацией. При ответе на вопрос: «В период ожидания своей очереди на получение жилья сталкивались ли Вы с какими-то проблемами при получении образовательных, медицинских или других услуг?» были высказаны следующие комментарии – «проблемы с поиском работы, не мог оформиться на работу» (8,7%); «были трудности с получением медицинских услуг, т.к. не было регистрации» (7,8%); «были трудности с получением образования, т.к. не было регистрации по месту жительства» (4,1%). Актуальным остается вопрос влияния жилищной депривации на культурный компонент социальной эксклюзии. Учеными отмечается формирование рисков выученной беспомощности уязвимых социальных групп, доминирование паттернов и образцов поведения в русле социального пессимизма [Циринг, Евстафеева, 2011; Пономарева и др., 2019]. Материалы исследования подтверждают низкий уровень субъектности детей-сирот в решении их жилищных проблем, отсутствие у них возможности управлять данными процессами.

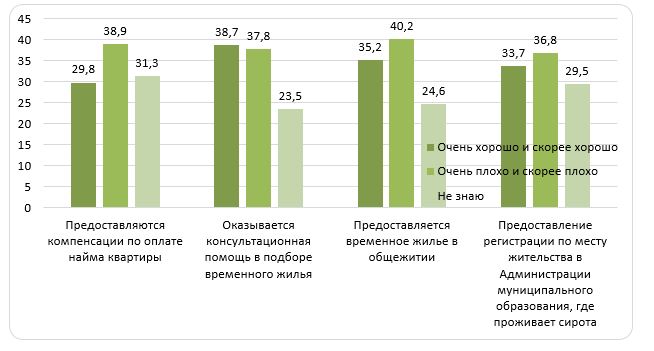

Компенсаторы жилищной депривации детей-сирот в фокусе социальной эксклюзии. Такие региональные меры поддержки детей-сирот как предоставление компенсации по оплате найма или временного жилого помещения в период ожидания очереди на получение своего жилья, оказание консультационной помощи, получение временной регистрации по адресу Администрации могут рассматриваться в качестве компенсаторов функциональной слабости государства как гаранта защиты жилищных прав детей-сирот. Выпускники интернатных учреждений в большинстве своем негативно оценивают качество региональной поддержки детей-сирот в сфере жилищного обеспечения (рис.).

Рис. Распределение ответов на вопрос: «Оцените, насколько хорошо осуществляется в регионе поддержка детей-сирот, которые ожидают своей очереди на получение жилья?», в % от опрошенных

Выше всего опрошенные оценивают «консультационную помощь в подборе временного жилья», хуже всего обстоит дело с предоставлением компенсаций по оплате найма квартиры.

Анализ данных показывает наличие проблем при получении образовательных, медицинских или других социальных услуг в период ожидания очереди на получение жилья в зависимости от компенсаторных мер государственной поддержки выпускников интернатных учреждений (табл.1).

Таблица 1 Наличие взаимосвязи региональных мер поддержки детей-сирот (предоставление регистрации) и проблем при получении услуг, в % от опрошенных

| Оцените, насколько хорошо осуществляется в регионе поддержка детей-сирот, которые ожидают своей очереди на получение жилья (предоставление регистрации по месту жительства в Администрации, пока квартира не предоставлена)? | В период ожидания своей очереди на получение жилья сталкивались ли Вы с какими-то проблемами при получении образовательных, медицинских или других услуг? | среднее | |

| да | нет | ||

| очень хорошо и скорее хорошо | 18,0 | 37,5 | 33,7 |

| очень плохо и скорее плохо | 63,0 | 30,5 | 36,8 |

| не знаю | 19,0 | 32,0 | 29,5 |

| всего | 100 | 100 | |

Среди тех, кто находился в позиции ограниченного доступа к услугам, значительно выше доля тех, кто отрицательно оценивает реализацию мер по предоставлению временной регистрации в Администрации по месту жительства. Обратная закономерность наблюдается у тех респондентов, кто не сталкивался с проблемами доступа к социальным услугам, но она менее выражена. Таким образом, «наличие регистрации становится границей, разделяющей условно благополучные социальные группы от тех, которые заведомо оказываются в положении социально исключенных» [Тихонова, 2003: 38]. Можно предположить, что причинами дистанцированности органов местного самоуправления от насущных потребностей детей-сирот становятся финансовые и кадровые ограничения современных муниципалитетов, их «функциональная слабость» в решении проблем своих жителей [Медведева и др., 2021].

Таблица 2 Наличие взаимосвязи региональных мер поддержки детей-сирот (предоставление временного жилья в общежитии) и проблем при получении услуг, в % от опрошенных

| Оцените, насколько хорошо осуществляется в регионе поддержка детей-сирот, которые ожидают своей очереди на получение жилья (предоставление временного жилья в общежитии, пока квартира не предоставлена)? | В период ожидания своей очереди на получение жилья сталкивались ли Вы с какими-то проблемами при получении образовательных, медицинских или других услуг? | среднее | |

| да | нет | ||

| очень хорошо и скорее хорошо | 21,0 | 38,7 | 35,2 |

| очень плохо и скорее плохо | 64,6 | 34,2 | 40,2 |

| не знаю | 14,4 | 27,1 | 24,6 |

| всего | 100 | 100 | |

Среди тех, кто сталкивался с проблемами при получении социальных услуг, значительно выше доля тех, кому не было предоставлено временное жилье в общежитии. Те дети-сироты, которые имели возможность получить временное жилье (положительно оценили реализацию данных мер в регионе) значительно реже сталкивались с ограничениями в доступе услугам.

Правовые дисфункции государственной социальной политики (несвоевременность предоставления жилья) ведут к нарастанию негативных последствий социальной эксклюзии детей-сирот ввиду отсутствия распределения и минимизации рисков жилищного обеспечения (отсутствие регистрации, временного жилья, компенсации найма). Социальное исключение становится «результатом стратегических просчетов при реализации государственной политики, инициирующих нарастание множественной дискриминации и длительной депривации достаточно дееспособной части общества» [Тихонова, 2003: 45]. С.С. Ярошенко указывает на «неспособность ключевых социальных институтов обеспечить благополучие определенным социальным слоям» [Ярошенко, 2019: 35].

Доминирующим фактором формирования положительных оценок ситуации в сфере обеспечения жильем детей-сирот явилось оказание консультационной помощи в подборе временного жилья. При выходе из интернатного учреждения дети-сироты, оказываясь ситуации неопределенности, испытывают острую потребность в информационно-консультационном сопровождении нового этапа своей жизни. Пересечение критически важных точек принятия решений в сфере жилья, образования, организации быта, финансового обеспечения актуализирует запрос детей-сирот на участие социально значимых взрослых в построении траекторий их жизненного пути. Практики социальной эксклюзии детей-сирот (доступ к образованию, медицине, трудоустройству) в большинстве своем детерминированы отсутствием таких мер социальной поддержки как предоставление регистрации и/или временного жилья. Оценки ситуации в сфере жилищного обеспечения детей-сирот определяются качеством оказания консультационной помощи. Ожидания выпускников детских домов концентрируются не столько в плоскости формального исполнения функционала соответствующих структур, сколько в поддержании практик доверительного взаимодействия. Когда государственная социальная политика демонстрирует свою слабость, работники органов опеки и детских домов оказываются на переднем крае поддержания социального благополучия детей-сирот.

Пробелы в оказании консультационной помощи детям-сиротам вынуждают их обращаться к сторонним людям в целях защиты своих жилищных прав: 34,3% опрошенных отметили, что им приходилось это делать. Среди давших негативную оценку консультационной помощи в числе региональных мер поддержки доля вынужденных обращаться за помощью, существенно вырастает: данную практику отмечает 52,9%.

Социальные настроения и протестный потенциал детей-сирот в условиях социальной эксклюзии. Полученные результаты демонстрируют определенное противоречие между объективными факторами жилищной депривации детей-сирот (только 4,7% отметили своевременность получения квартиры, эффективность компенсаторных мер по предоставлению компенсации найма, временного жилья достаточно низка) и положительными субъективными оценками ситуации по обеспечению жильем детей-сирот в РФ. В целом преобладает нейтральное отношение (42,5%), только 21,5% дали негативную оценку. Возможным объяснением является «оправдательное закрепление» существующих условий социального исключения. По мнению Ю.Д. Гесс и А. Леджервуд, исключенные люди пытаются когнитивно справиться с угрожающими факторами, что формирует систему мировоззрения, согласно которой «все получают то, что они заслуживают» [Hess, Ledgerwood, 2014].

Респондентам также был задан вопрос: «В какой мере Вас устраивает сейчас жизнь, которую Вы ведете?». 68,6% дали утвердительный ответ, (варианты «полностью устраивает» и «скорее устраивает, чем нет»). Среди имеющих позитивное отношение к ситуации обеспечения жильем детей-сирот доля тех, кого устраивает жизнь, существенно выше – 87,0%. Если в целом по выборке преобладают респонденты, которых устраивает их жизнь, то среди имеющих негативное отношение к ситуации жилищного обеспечения детей-сирот, 47,7% отметили, что их не устраивает та жизнь, которую они ведут («скорее не устраивает» и «полностью не утраивает»).

В ходе исследования ставилась задача – измерить протестный потенциал выпускников интернатных учреждений. Результаты исследования показали, что 40,5% присоединились бы к протестным акциям в защиту жилищных прав детей-сирот, если бы они проводились в регионе/месте их проживания (20,8% - «точно да», 19,7% - «скорее да, чем нет»). Протестный потенциал детей-сирот примерно в 2 раза выше, чем в среднем среди жителей РФ. Готовность к участию в акциях протеста выражал в среднем каждый пятый россиянин (от 14 до 21% в разные месяцы 2021 г.)2. Протестный потенциал выше у тех респондентов, которых не устраивают их жизненные обстоятельства: среди выбравших вариант ответа «не устраивает» и «скорее не устраивает» 64,2% выпускников интернатных учреждений присоединились бы к протестным акциям в защиту жилищных прав детей-сирот.

Сравнение индекса личного протестного потенциала, рассчитанного по методике ВЦИОМ, показывает еще более высокий уровень социальной напряженности среди детей-сирот по сравнению с общероссийскими показателями. Данный показатель в среднем по РФ колебался от 23 до 29 в разные месяцы 2021 г., тогда как индекс протестного потенциала выпускников интернатных учреждений составил 49 пунктов.

Таким образом, несмотря на нейтральные оценки респондентами ситуации жилищного обеспечения детей-сирот (только каждый пятый дал негативную характеристику) и общую удовлетворенность жизненными обстоятельствами (68,6% устраивает жизнь, которую они ведут), высокий протестный потенциал иллюстрирует кризис в системе социальной защиты детей-сирот, социальное неравенство, остро выраженную реакцию на социальную несправедливость.

Заключение. Только 4,3% выпускников интернатных учреждений смогли своевременно получить жилье. В большинстве своем они вынуждены были самостоятельно решать свои жилищные проблемы: снимать жилье, искать приюта у родственников, знакомых. Жилищная депривация детей-сирот становится точкой запуска взаимосвязанных проявлений социальной эксклюзии: ограничение доступа к жизненно важным социальным услугам (медицина, образование), проблемы с трудоустройством, тяжелое материальное положение. В сложившейся ситуации региональные меры поддержки (предоставление компенсации по оплате найма или временного жилого помещения, оказание консультационной помощи, получение временной регистрации по адресу местной Администрации) могли бы выступать в качестве фактора предотвращения социальной эксклюзии детей-сирот. Но только треть респондентов положительно оценили меры региональной поддержки. Авторы полагают, что предоставление временной регистрации по адресу местной Администрации может стать достаточно эффективной мерой предотвращения социальной эксклюзии детей-сирот в случае невозможности своевременного предоставления жилья, способствовать расширению их доступа к медицинским, образовательным и иным услугам. Данная инициатива требует внесения изменений в соответствующие нормативно-правовые акты, которые регламентируют правила регистрации граждан по месту пребывания и по месту жительства в пределах РФ.

Социальная эксклюзия детей-сирот в современных условиях детерминирована несвоевременностью предоставления жилья, недостаточной эффективностью компенсаторных мер поддержки в регионе, что «перекрывает» возможности реализации успешных жизненных стратегий детей-сирот, формирует ситуацию крайнего социально-экономического неблагополучия выпускников интернатных учреждений, не имеющих своего жилья. Следствием социального неравенства становится нарастание социальной напряженности, увеличение протестного потенциала выпускников интернатных учреждений.

Библиография

- 1. Балабанова Е. С., Балабанов А. С. Процессы накапливания преимуществ и углубления депривации: к постановке исследовательской проблемы // Экономическая социология. 2003. №4 (4). С. 62–78.

- 2. Бауман А.В., Семикова Л.А., Маркелова Т.В. Проблема самосознания личности детей-сирот // Проблемы современного педагогического образования. 2019. № 63 (3). С. 282–285.

- 3. Бауман З. Текучая современность. СПб: Питер, 2008.

- 4. Бахматова Т.Г., Чусова Ю.А. Социальная эксклюзия сирот на региональном рынке труда: опыт Иркутской области // Социологические исследования. 2015. №6 (374). С. 40–45.

- 5. Дюркгейм Э. Социология. Ее предмет, метод, предназначение. М.: Канон, 1995.

- 6. Зелинская М.В., Клочко Е.Н. Совершенствование государственного регулирования механизма предоставления жилья детям-сиротам в Краснодарском крае // Естественно-гуманитарные исследования. 2020. №1 (27). С. 114–122. DOI: 10.24411/2309-4788-2020-00021

- 7. Казакова А.Ю. Феномен жилищной депривации в социальных и естественнонаучных исследованиях: концептуализация и изученность научно-аналитический обзор // Вестник Сургутского государственного педагогического университета. 2017. №3 (48). С. 46–62.

- 8. Костина Е.Ю., Орлова Н.А., Панфилова А.О. Состояние системы ценностей как фактор аномии в современном российском обществе // Вестник Российского университета дружбы народов. Сер.: Социология. 2018. №18 (4). С. 719–730.

- 9. Лыткина Т.С. Социальная биография исключения в постсоветской России // Журнал социологии и социальной антропологии. 2011. №14 (1). С. 87–109.

- 10. Медведева Н. В., Фролова Е. В., Рогач О. В. Взаимодействие и перспективы партнерства территориального общественного самоуправления с местной властью // Социологические исследования, 2021. №10. С. 72–82. DOI: 10.31857/S013216250015275-5

- 11. Носкова А.В., Титова М.А., Васильев А.А., Кишкин М.И. Дети вне семьи: фостерные практики в России // Социологические исследования. 2016. №8 (388): 54–64.

- 12. Пономарева И.В., Сизова Я.Н., Куба Е.А. Методы диагностики выученной и личностной беспомощности у молодежи // Вестник Челябинского государственного университета. Образование и здравоохранение. 2019. №3-4 (7-8). С. 23–26.

- 13. Попов С.Н. Практика реализации конституционного права на жилище лиц, оставшихся без попечения родителей: на примере Тюменской области // Вестник Томского государственного университета. Право. 2017. №25. С. 107–112.

- 14. Тихонова Н.Е. Феномен социальной эксклюзии в условиях России // Мир России. Социология. Этнология. 2003. №12 (1). С. 36–84.

- 15. Фриковски М., Столбов В.П. Социальное исключение и его преодоление: психосоциологический аспект // Журнал социологии и социальной антропологии. 2006. №9 (3). С. 43–52.

- 16. Циринг Д.А., Евстафеева Е.А. Психодиагностика личностной беспомощности: проблемы и методы // Сибирский психологический журнал. 2011. №41. С. 111–120.

- 17. Ярошенко С.С. О Возможностях применения теории андеркласса в Pоссии // Социологические исследования. 2019. № 9. С. 28–38.

- 18. Ярошенко С.С. Северное село в режиме социального исключения // Социологические исследования. 2004. № 7(243). С. 71–82.

- 19. Adnanes M. Social transitions and anomie among post-communist Bulgarian youth // YOUNG. 2007. Vol. 15 (1). P. 49–69. DOI: 10.1177/1103308807072684

- 20. Atkinson R., Davoudi S. The concept of social exclusion in the European Union: Context, development and possibilities // Journal of Common Market Studies. 2000. Vol. 38(3). P. 427–448.

- 21. Cass N., Shove E., Urry J. Social Exclusion, Mobility and Access // The Sociological Review. 2005. Vol. 53(3). P. 539–555. DOI: 10.1111/j.1467-954X.2005.00565.x

- 22. Copeland P., Daly M. Varieties of poverty reduction: Inserting the poverty and social exclusion target into Europe 2020 // Journal of European Social Policy. 2012. Vol. 22(3). P. 273–287.

- 23. Geddes M. Tackling Social Exclusion in the European Union? The Limits to the New Orthodoxy of Local Partnership // International Journal of Urban and Regional Research. 2000. Vol. 24(4). P. 782–800.

- 24. Giddens A. Modernity and Self-Identity. Cambridge: Polity Press, 1991.

- 25. Hess YD, Ledgerwood A. Bolstering system-justifying beliefs in response to social exclusion // Group Processes & Intergroup Relations. 2014. Vol. 17(4). P. 494–508. DOI: 10.1177/1368430213510572

- 26. Madanipour A, Weck S. Social exclusion and poverty in Europe: Territorial patterns // Local Economy. Vol. 30(7). P. 715–720. 2015. DOI: 10.1177/0269094215601628

- 27. Merton R. Social Theory and Social Structure. New York: Free Press, 1968.

- 28. Milbourne P. Poverty, place and rurality: Material and sociocultural disconnections // Environment and Planning A. 2014. Vol. 46(3). P. 566–580.

- 29. Su Z., Ye Y., Wang P. Social change and generalized anomie: Why economic development has reduced social trust in China // International Sociology. 2019. Vol. 34(1). P. 58–82. DOI: 10.1177/0268580918812281

- 30. Uslaner E.M. Producing and consuming trust // Political Science Quarterly. 2000. Vol. 115(4). P. 569–590.

- 31. Weck S., Lobato I.R. Social exclusion: Continuities and discontinuities in explaining local patterns // Local Economy. 2015. Vol. 30(7). P. 765–782. DOI: 10.1177/0269094215601641