- Код статьи

- S013216250018701-4-1

- DOI

- 10.31857/S013216250018701-4

- Тип публикации

- Статья

- Статус публикации

- Опубликовано

- Авторы

- Том/ Выпуск

- Том / Номер 4

- Страницы

- 93-104

- Аннотация

Анализируются социальные факторы снижения молодежной преступности за последние 20 лет в Республике Саха. Опираясь на данные региональной статистики и мониторинговых социологических исследований, авторы доказывают, что это снижение связано как с глобальными (взрывная гаджетизация), так и с общенациональными (старение населения, рост благосостояния) и региональными (снижение алкоголизации) тенденциями. Авторами обосновывается иерархия факторов: наибольшую роль в снижении преступности молодежи в регионе сыграли распространение доступа к Интернету и снижение потребления алкоголя; сильное влияние оказали сокращение доли молодежи в демографической структуре, общее улучшение социального самочувствия населения и снижение уровня безработицы; роль динамики уровня бедности рассматривается как наименьшая.

- Ключевые слова

- молодежь, преступность, социальные факторы преступности, потребление алкоголя, антиалкогольная политика, социальное самочувствие, гаджетизация, Республика Саха (Якутия)

- Дата публикации

- 18.04.2022

- Год выхода

- 2022

- Всего подписок

- 11

- Всего просмотров

- 309

Проблемы динамики молодежной преступности в современной России.

Уровень преступности – один из важнейших индикаторов, показывающих интенсивность и тренды деструктивных процессов в обществе [Зернов и др., 2017]. Уровень преступности среди молодежи является особо актуальной проблемой, так как эта разновидность девиантного поведения наиболее тесно связана с воспроизводством преступности в долгосрочной перспективе.

В нашей стране взрывной рост преступности наблюдался в 1990-х гг. на фоне распада СССР и радикальных социально-экономических реформ. Социальная поляризация, потеря духовных ориентиров, кризис институтов воспитания и социализации способствовали тому, что социальная энергия молодежи стала канализироваться в значительной степени через деструктивные формы поведения [Катков, 2013]. В этот период в стране резко выросло количество преступлений среди несовершеннолетних и молодежи [Долгова, 2004; Осипян, 2010]. В «лихие 90-е» средний правонарушитель имел возраст 27–29 лет, а максимальная вовлеченность в противоправные действия происходила в возрасте 17–25 лет. За 1990–1998 гг. доля молодых людей 18–24 лет среди осужденных выросла с 21 до 26% [Андриенко, 2001].

Со второй половины 2000-х гг., с постепенным улучшением социально-экономического положения, в стране начинается постепенный спад преступности. Криминальная статистика показывает, что в Российской Федерации количество зарегистрированных преступлений за последнее десятилетие снизилось на 22%. Тенденция сокращения преступности наблюдается в 59-ти субъектах федерации, причем в 15-ти из них число совершенных преступлений снизилось более чем на 25%. Почти во всех субъектах сократилось количество убийств (наименее латентного вида преступлений) на 100 тыс. человек населения1. Со снижением общего количества преступлений в России снижается и преступность несовершеннолетних и молодежи. По данным Генеральной Прокуратуры Российской Федерации, за 2010–2020 гг. количество лиц, совершивших преступления в возрасте 14–29 лет, сократилось на 49,4%, что в 2 раза превышает интенсивность снижения общего количества выявленных преступников. Статистика Судебного департамента при ВС РФ показывает еще более позитивные изменения: количество осужденных, совершивших преступления в возрасте 14–17 лет, за 2010–2020 гг. уменьшилось в 3 раза2.

Снижение в последние десятилетия преступности – явление, присущее не только России. Еще в конце ХХ в. зарубежные криминологи и социологи зафиксировали необычный мировой феномен – «Великое снижение преступности» [Dijk et al., 2012]. Период роста преступности в развитых странах Запада, начавшийся с конца 1950-х гг., завершился к концу 1980-х гг. В отличие от России, переживавшей в это время острый социальный кризис, снижение преступности в США, Европе и некоторых странах Азии начинается с 1990-х гг. и продолжается в течение 2000–2010-х гг. [Tseloni et al., 2010; Tonry, 2014]. Основными значимыми факторами снижения преступности зарубежные обществоведы считают сильную экономику, демографические изменения, относительное увеличение количества полицейских и количества заключенных в тюрьмах, легализацию абортов, а также распространение высокотехнологичных средств безопасности, интернета и мобильных телефонов [Levitt, 2004; Farrel et al., 2014]. Статистика показывает, что Россия вошла, хоть с большим опозданием, в русло мирового тренда снижения преступности.

Фундаментальных и комплексных научных исследований, посвященных объяснению причин и факторов сокращения преступности в России, в том числе снижения молодежной преступности, не проводились. Это частично объясняется тем, что снижение преступности в России идет не такими быстрыми и заметными темпами, как в развитых странах Запада. Более того, ряд авторов подвергают сомнению снижение преступности в России. Так, И.Г. Калабеков приводит доводы в пользу мнения, что преступность в России не снижается: около половины потерпевших не обращаются в правоохранительные органы; при растущем из года в год числе заявлений и сообщений о совершенных преступлениях снижается доля заявлений, по которым возбуждались уголовные дела [Калабеков, 2020]. М.П. Клейменов тоже полагает, что регистрируются далеко не все преступления из массива ставших известными криминальных деяний, поэтому нет оснований говорить о снижении преступности [Клейменов, 2018].

Некоторые исследователи с оговорками признают снижение большинства показателей преступности в России и отмечают социальные факторы, способствующие данному процессу. Они считают, что идет «реструктуризация» преступности: традиционную преступность теснят новые, малоизученные и высоколатентные, ее виды (например, «киберпреступность»). Снижение криминальной активности молодых россиян объясняют, как и на Западе, их «уходом» в виртуальный мир Интернета. Также снижению преступности способствует «секьюритизация» – развитие современных технических средств безопасности (видеокамеры, сигнализация и т.д.) [Антонян и др., 2018: 5–6].

Что касается работ о снижении преступности молодежи в современной России, большинство исследований лишь прослеживают динамику преступности несовершеннолетних, не выявляя при этом социальных факторов и причин сокращения правонарушений [Хасанова, 2019; Гончарова, 2020; Теунаев, Дубова, 2021]. Некоторые криминологи прямо признают наличие пробелов в изучении преступности несовершеннолетних и молодежи, в том числе – отсутствие объяснения феномена снижения преступности в этой возрастной группе [Дашков, 2020]. В этой связи авторы статьи попытаются далее на примере одного из регионов России, Республики Саха (Якутия), предложить такое комплексное объяснение.

Методология и эмпирическая база исследования.

В каждом регионе Российской Федерации уровень преступности и ее динамика могут значительно различаться в зависимости от социально-экономической ситуации, менталитета населения, географо-климатических и других факторов. В частности, отличительной спецификой Республики Саха является то, что она стабильно находится в первой тройке регионов России с самым большим удельным весом преступлений, совершенных в состоянии алкогольного опьянения (57,7% в 2016 г., 48,9% в 2020 г.). Это связано с тем, что у коренных народов Якутии в силу физиологических причин потребление алкоголя приводит к более разрушительным последствиям [Жегусов и др., 2020], поскольку у якутов физическая зависимость (II стадия алкоголизма) формируется вдвое быстрее (через 2,5–3 года), чем у русских (через 5–6 лет) [Матвеева, 2010]. В то же время среди регионов ДФО Якутия имеет самый низкий уровень общей преступности на 100 тыс. человек населения, что отчасти связано с пониженным уровнем урбанизации.

Чтобы выявить комплекс социальных причин и факторов, способствующих снижению преступности молодежи в Республике Саха, авторами проведен устный опрос экспертов (сотрудников полиции, ученых-криминологов региона, социальных работников, психологов, педагогов, руководителей общественных организаций, имеющих опыт профилактической работы с молодежью). На основе ответов экспертов выделены 5 основных факторов снижения преступности молодежи в регионе: 1) демографический (снижение доли молодежи в населении); 2) социально-экономический (улучшение материального благосостояния, снижение бедности и безработицы; 3) уровень алкоголизации (снижение объема продаж алкоголя и заболеваемости алкоголизмом); 4) развитие гаджетизация (распространение средств доступа к Интернету), 5) улучшение социально-психологического самочувствия (снижение социального стресса и недовольства жизнью).

Основу эмпирической информации составили статистические материалы Росстата, Генеральной Прокуратуры РФ, Судебного департамента при ВС РФ, территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Республике Саха (Якутия) и МВД РФ по Республике Саха (Якутия), а также данные организованных авторами анкетных опросов «Молодежь Якутии и потребление алкоголя» (N = 518, 2010 г.), «Мониторинг потребления психоактивных веществ среди обучающейся молодежи» (N = 3008, 2014–2018 гг.) и «Алкоголь и качество жизни в Якутии» (N = 4709, 2017 г.)3.

Динамика преступного поведения молодежи в Республике Саха.

Как уже указывалось, снижение количества лиц, совершивших преступления, особенно среди молодежи, – общероссийский тренд. В регионах ДФО темпы снижения выявленных правонарушителей молодого возраста более чем в 2 раза превышают темпы снижения общего количества совершивших преступления (табл. 1).

Таблица 1. Соотношение количества населения и лиц, совершивших преступления, в России и регионах ДФО в 2010–2020 гг.

|

Регионы России |

Динамика населения, в % |

Динамика молодежи, в возрасте 14–29 лет,% |

Динамика общего количества лиц, совершивших преступления, в % |

Динамика количества молодежи в возрасте от 14–29 лет, совершивших преступления, в % |

|

Республика Саха (Якутия) |

+2,4 |

-20,7 |

-12,1 |

-47,0 |

|

Камчатский край |

-3,2 |

-36,7 |

-3,9 |

-40,3 |

|

Приморский край |

-4,0 |

-32,5 |

-29,7 |

-56,9 |

|

Хабаровский край |

-3,1 |

-33,9 |

-30,0 |

-57,4 |

|

Амурская область |

-5,8 |

-34,8 |

-29,1 |

-55,8 |

|

Магаданская область |

-11,4 |

-39,1 |

-34,7 |

-60,2 |

|

Сахалинская область |

-2,4 |

-33,1 |

-21,8 |

-51,2 |

|

Еврейская АО |

-11,3 |

-43,6 |

-22,5 |

-55,2 |

|

Чукотский АО |

-1,9 |

-19,8 |

-4,9 |

-38,5 |

|

Республика Бурятия |

+1,3 |

-28,3 |

-22,1 |

-47,7 |

|

Забайкальский край |

-4,8 |

-31,1 |

-9,6 |

-39,1 |

|

ДФО |

-2,9 |

-31,4 |

-22,6 |

-52,3 |

|

Российская Федерация |

+2,3 |

-28,2 |

-23,2 |

-49,4 |

Источник: Составлено по данным Федеральной службы государственной статистики ( >>>> ) и Генеральной прокуратуры РФ ( >>>> )

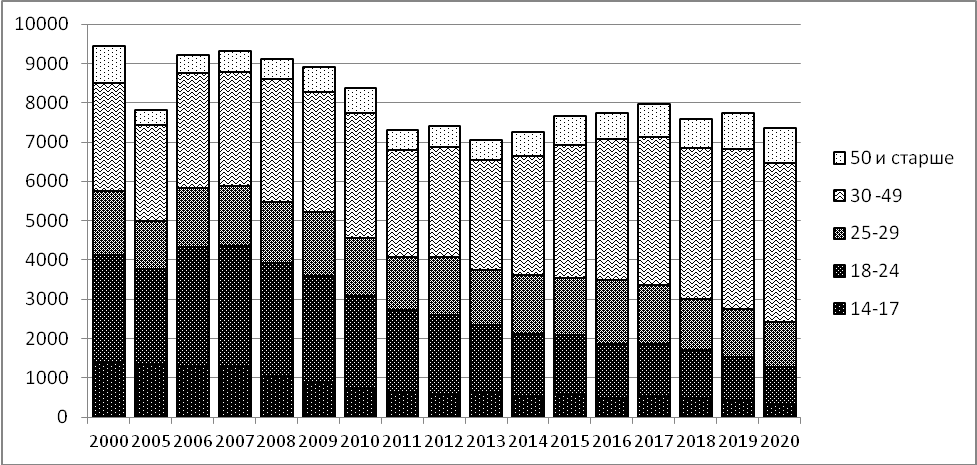

В Республике Саха (Якутия) в 2007–2020 гг. количество лиц, совершивших преступления, в возрастной группе несовершеннолетних (14–17 лет) сократилось на 75,4%, в возрасте 18-24 лет – на 65,5%, 25-29 лет – на 26,8%. Если ранее часто констатировали «омоложение» преступности, то сейчас наблюдается обратный процесс. Количество среди преступников лиц в возрасте 30-49 лет увеличилось на 39,2%, а лиц от 50 лет и старше – на 63,3% (рис. 1). Если в 2007 гг. удельный вес молодежи 14–29 лет среди совершивших преступления составлял более половины (63%), то к 2020 г. он снизился почти в 2 раза (до 32,8%). Молодежь постепенно уступает лидирующую позицию в криминальной активности группам зрелого и пожилого возраста.

Рис. 1. Возрастной состав лиц, совершивших преступления, Республика Саха, 2000–2020 гг. Источник: Составлено по данным Генеральной прокуратуры РФ (http://crimestat.ru/social_portrait).

Другим подтверждением снижения преступности молодежи в Республике Саха является статистика преступлений, совершаемых учащимися и студентами. Если в 2007 г. представителями учащейся молодежи совершено 1424 преступлений, то в 2020 г. – 334, т.е. произошло снижение более чем в 4 раза.

Факторы, влияющие на снижение преступности молодежи.

Рассмотрим наиболее значимые, по мнению экспертов, факторы снижения преступности молодежи в регионе.

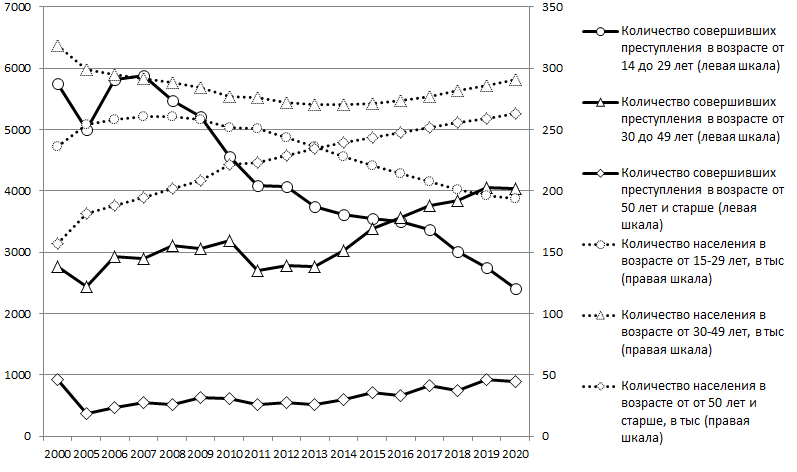

Демографический фактор. Одной из гипотез, объясняющих причину снижения преступности, является демографический спад: преступность – удел молодых, а развитые страны, в том числе Россия, стареют [Клейменов, 2018: 158]. Сопоставление статистических данных о распределении населения республики и лиц, совершивших преступления, по возрастным группам показывает, что это утверждение верно лишь отчасти. Если количество населения 15–29 лет в 2007–2020 гг. сократилось на 25,9%, то количество совершивших преступления жителей Республики Саха соответствующего возраста уменьшилось на 58,9%. В возрастной группе 30–49 лет количество населения в этот период почти не изменилось (-0,3%), но количество преступников возросло на 39,2%. В то же время население в возрасте от 50 лет за данное время увеличилось на 34,8%, а количество в этой возрастной группе лиц, совершивших преступление, – на 63,3% (рис. 2).

Рис. 2. Динамика количества населения и лиц, совершивших преступления, в разных возрастных группах, в Республике Саха. Источник: Составлено по данным Территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Республике Саха (https://sakha.gks.ru/folder/32348) и Генеральной прокуратуры РФ (http://crimestat.ru/social_portrait).

Можно сделать вывод, что демографический фактор в виде снижения количества лиц молодого возраста влияет на общую криминальную ситуацию не так сильно, поскольку темпы снижения преступности молодежи опережают темпы сокращения населения в возрасте 14–29 лет.

Социально-экономический фактор. Криминальная статистика свидетельствует, что более половины преступлений совершается лицами без постоянных источников дохода4. Поэтому ухудшение социально-экономической ситуации, снижение доходов населения и рост безработицы тесно взаимосвязаны с динамикой преступности [Андриенко, 2001].

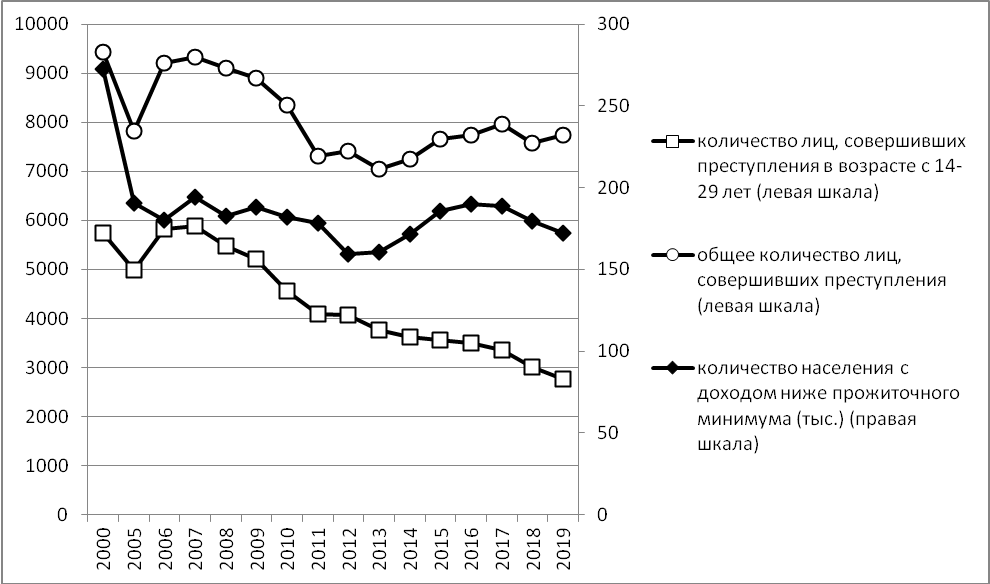

В Республике Саха зависимость общего количества преступлений, в том числе преступности молодежи, от количества населения с доходом меньше прожиточного минимума прослеживалась до 2013 г. Но с 2014 г. количество лиц, совершивших преступления в возрасте 14–29 лет, продолжает снижаться, несмотря на рост находящихся за чертой бедности. В то же время динамика количества преступников повторяет кривую динамики роста и снижения населения с доходами ниже прожиточного минимума (рис. 3).

Рис. 3. Динамика количества лиц, совершивших преступления и количества населения с доходом ниже прожиточного уровня в Республике Саха. Источник: Составлено по данным Территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Республике Саха (https://sakha.gks.ru/folder/41308) и Генеральной прокуратуры РФ (http://crimestat.ru/social_portrait)).

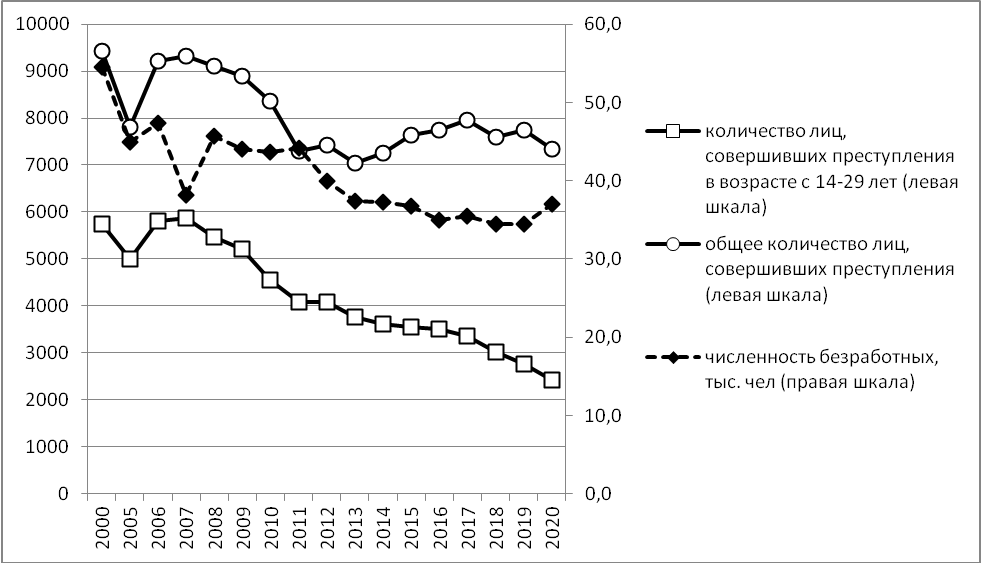

Значительное влияние на преступность молодежи оказывает и уровень безработицы. В 2000–2020 гг. численность безработных в Республике Саха сократилась только на 32,1%, а преступность лиц 14–29 лет – на 58,0%. При этом общее количество лиц, совершивших преступления, сократилось на 22,1% (рис. 4).

Рис. 4. Динамика количества лиц, совершивших преступления, и численности безработных в Республике Саха. Источник: Составлено по данным Территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Республике Саха (https://sakha.gks.ru/folder/41308) и Генеральной прокуратуры РФ (http://crimestat.ru/social_portrait).

Снижение алкоголизации. Согласно докладу ВОЗ, в результате предпринятых в России государственных мер по контролю над алкогольной продукцией общее употребление алкоголя на душу населения в 2003–2016 гг. снизилось на 48%. С принятием в 2009 г. «Концепции государственной политики по снижению масштабов злоупотребления алкогольной продукцией и профилактике алкоголизма среди населения Российской Федерации на период до 2020 г.» реализованы законодательные меры, ограничившие ценовую, временную и шаговую доступность алкоголя [Воронина, 2013]. В рамках реализации этой Концепции многие регионы воспользовались своими полномочиями на введение собственных – дополнительных – ограничений на розничную продажу алкоголя.

В Якутии с 2010 г. также вводятся дополнительные ограничения розничной продажи алкоголя, а в 2013 г. был принят региональный Закон «Об установлении дополнительных ограничений времени, условий и мест розничной продажи алкогольной продукции в Республике Саха (Якутия)». Этим законом установлены одни из самых в России жестких ограничений, что привело к сокращению в 2013–2018 гг. количества торговых объектов, реализующих алкогольную продукцию, на 48%, а объем розничной реализации спиртных напитков (в пересчете на абсолютный алкоголь на душу населения) в 2012–2019 гг. снизился на 37%. Социологические исследования показали, что, как и следовало ожидать, в последние годы молодежь 18–29 лет в целом стала реже потреблять алкоголь, причем среди них значительно (вдвое) выросла доля тех, кто вообще не употребляет спиртного (табл. 2).

Таблица 2. Частота потребления алкогольных напитков (включая пиво) населением Республики Саха (Якутия) 18-29 лет (в % от числа опрошенных)

|

Частота потребления алкоголя |

2010 г. |

2017 г. |

||

|

мужчины |

женщины |

мужчины |

женщины |

|

|

Чаще 3-х раз в неделю |

11,1 |

2,5 |

6,0 |

1,3 |

|

2–3 раза в неделю |

9,8 |

4,2 |

8,9 |

4,0 |

|

1 раз в неделю |

18,4 |

13,0 |

17,0 |

11,0 |

|

1–3 раза в месяц |

25,6 |

19,7 |

19,2 |

19,1 |

|

Реже, чем 1 раз в месяц |

18,8 |

41,0 |

26,2 |

31,9 |

|

Не употребляю алкоголь |

16,2 |

19,7 |

22,6 |

32,7 |

Наибольшее сокращение потребления алкоголя произошло среди обучающейся молодежи – учащихся общеобразовательных школ, ссузов и вузов. Проведенные нами мониторинговые социологические опросы свидетельствуют, что в 2010–2017 гг. количество студентов, не потребляющих алкоголь, выросло почти в 4 раза, доля потребителей алкоголя среди студентов снизилась с 87,6 до 42,4%, а среди учащихся старших классов средних школ – с 69,0 до 13,9%.

Снижение алкоголизации населения также повлияло на количество неблагополучных семей, продуцирующих социальное сиротство и преступность несовершеннолетних. По данным статистики, в 2009-2018 гг. количество детей и подростков, оставшихся без попечения родителей, сократилось в Республике Саха в 3 раза (с 1813 до 583).

Развитие Интернета и гаджетизация. В последние годы проникновение интернета и гаджетов в повседневную жизнь молодежи приобрело всеобщий характер. В РФ на 2020 г. доля населения, пользующегося Интернетом, составила 85%5. По данным Министерства связи и информационных технологий Республики Саха, 96% населения республики имеют доступ к скоростному интернету. Мониторинг группы компаний «Синет» свидетельствует о взрывном (в 14 раз) росте пользователей интернет-сети в 2006-2018 гг. в Якутске, столице республики6.

Как показывает практика, развитие информационных технологий способно сильно влиять на общественные процессы [Захаркина, Исакова, 2019] в целом и на социализацию молодежи [Чванова и др., 2017] в частности. На наш взгляд, несмотря на ряд побочных сторон интернетизации и гаджетизации, в целом этот процесс сыграл большую роль в снижении криминализации молодежи. Традиционное в 1990-е и в начале 2000-х проведение досуга со сверстниками с потреблением алкоголя на улице и дискотеках стало замещаться новыми видами развлечений. Онлайн-игры, просмотр фильмов и другого видео-контента, интернет-серфинг, общение в социальных сетях и мобильных мессенджерах стали занимать большую часть свободного времени и досуга молодежи. Уровень агрессии в современной молодежной среде снизился также из-за того, что появилась возможность выбирать информацию по своим интересам и усмотрению, тогда как до распространения интернета молодежь такой возможности не имела и вынуждена была потреблять информацию от телевидения и печатных СМИ, перегруженных негативным контентом.

В последнее время, с увеличением количества преступлений, совершенных с использованием информационных технологий, некоторые специалисты полагают, что «значительная часть преступлений, которые совершала молодёжь, ушла в мир интернета и остается незарегистрированной»7. Таким образом, продвигается гипотеза, что снижения преступности молодежи на самом деле не произошло, она лишь трансформировалась в более латентные виды с использованием Интернета и средств мобильной связи. По нашему мнению, такое утверждение не может в полной мере объяснить ситуацию с преступностью молодежи. Во-первых, для совершения подобных преступлений (например, путем взломов информационных систем или мошеннических действий с использованием мобильных телефонов) требуются специальные криминальные компетенции, что требует не только квалификации, но и большого жизненного опыта, криминального «профессионализма», которого заведомо мало у молодых людей. Во-вторых, преступления, совершаемые молодежью, всегда считались преимущественно спонтанными и случайными, тогда как киберпреступность высокоорганизована и сложно структурирована. Разумеется, некоторое количество молодежи вовлечено в преступления с использованием информационных технологий, но их количество не может сравниться с той массой молодежи, которая совершала насильственные и имущественные преступления в годы «криминальной революции» 1990-х.

Улучшение социального самочувствия и снижение стресса. В переходной период, с начала 1990-х до начала 2000-х, в России развивался социальный стресс [Штемберг, 2014] и синдром деморализации [Катков, 2013], которые провоцировали рост деструктивных социальных процессов. Проведенное нами исследование подтвердило, что динамика показателей преступности взаимосвязана с состоянием социального самочувствия населения: неблагоприятная психоэмоциональная атмосфера в обществе провоцирует агрессию и преступное поведение [Жегусов, 2018].

Проведенные в последнее десятилетие мониторинговые социологические исследования выявили улучшение социального самочувствия учащейся и студенческой молодежи Якутии. Для определения психоэмоционального состояния нами был использован специально разработанный метод шкального измерения индекса негативных эмоций. Данный интегральный индекс подсчитывается по ответам респондентов, которые выражают степень интенсивности переживаемых ими негативных эмоций (таких как «одиночество», «страх будущего», «ощущение своей ненужности», «уныние», «чувство вины», «мысли о суициде»). Респонденты оценивали частоту таких эмоций по шкале «никогда», «иногда», «часто», «постоянно». В зависимости от ответа респондента по каждому вопросу присваивались от 0 до 3 баллов, которые в итоге суммировались. Гипотетически, каждый респондент мог набрать от 0 (отсутствие стресса) до 18 баллов (крайняя степень стресса). Отдельно для учащихся средних школ и студентов по годам подсчитывался средний балл индекса негативных эмоций. Исследование выявило, что индекс негативных эмоций в 2010-2017 гг. значительно снизился: среди учащихся школ – с 5,50 до 4,74 баллов, у студентов – с 4,64 до 3,22 балла. Улучшение социального самочувствия молодежи Республики Саха снизило агрессивное поведение как одну из основных причин совершения преступлений.

В заключение выскажем мнение об иерархии проанализированных пяти факторов снижения молодежной преступности в изучаемом регионе. Для этого определим тесноту статистической значимости в 2000–2020 гг. между описанными факторами и количеством лиц, совершивших преступление в возрасте 14–29 лет. По базе ежегодных показателей Республики Саха (Якутия) произведен расчет коэффициентов корреляции по Пирсону. В результате получены следующая иерархия тесноты корреляционных связей между социальными факторами и показателями преступности молодежи:

- очень высокая корреляция со снижением заболеваемости населения алкоголизмом (r = 0,93) и сокращением объемов розничной реализации водки (r = 0.92);

- высокая корреляция с уменьшением количества населения в возрасте 15–29 лет (r = 0,88) и снижением численности безработных (r = 0,78);

- умеренная корреляция со снижением количества населения с доходом ниже прожиточного минимума (r = 0,39).

Можно поэтому предположить, что среди перечисленного наибольшее влияние на снижение преступности молодежи в Республике Саха оказало снижение потребления алкоголя, которое является причиной половины преступлений в регионе. Это обусловлено в значительной степени изменениями в сфере досуга молодежи – развитие гаджетизации и интернет-общения канализирует энергию молодых в менее деструктивные виды деятельности.

Важно отметить, что уровень безработицы сильнее влияет на преступность молодежи, чем количество бедного населения, которое в нашем перечне факторов демонстрирует наиболее слабую связь с молодежной преступностью. Очевидно, высокий уровень занятости, пусть даже с небольшим уровнем дохода способствует снижению преступности.

Дальнейшее снижение/повышение уровня криминализации молодежи зависит от усиления или ослабления рассмотренных социальных факторов. Государственная политика, направленная на снижение преступности, должна отслеживать и учитывать новые тренды изменений в молодежной среде. Основываясь на этих знаниях, с помощью рычагов государственного воздействия можно ослаблять негативные и усиливать позитивные тенденции в сфере преступности молодежи.

Библиография

- 1. Андриенко Ю.В. В поисках объяснения роста преступности в переходный период: криминометрический подход // Экономический журнал ВШЭ. 2001. № 2. С. 194–220.

- 2. Антонян Ю.М., Брадников Д.А., Гончарова М.В. Комплексный анализ состояния преступности в Российской Федерации и расчетные варианты ее развития: аналитический обзор. М. : ФГКУ «ВНИИ МВД России», 2018.

- 3. Воронина И.О. Государственно-правовое регулирование производства и продажи алкоголя в России: историко-правовой аспект // Вестник Тюменского государственного университета. 2013. № 3. С. 192–198.

- 4. Гончарова М.В. Преступность несовершеннолетних в Российской Федерации: статистический анализ состояния и тенденций // Криминологические проблемы поведения несовершеннолетних и молодежи, пути их решения: сб. материалов Всерос. науч.-практ. конф. (Москва, 21 января 2020 г.). М.: Ун-т прокуратуры РФ, 2020. С. 67–73.

- 5. Дашков Г.В. Пробелы в научных исследованиях преступности несовершеннолетних и молодежи // Криминологические проблемы поведения несовершеннолетних и молодежи, пути их решения: сб. материалов Всерос. науч.-практ. конф. (Москва, 21 января 2020 г.). М.: Ун-т прокуратуры РФ, 2020. С. 77–82

- 6. Долгова А.И. Преступность, ее организованность и криминальное общество. М.: РКА, 2003.

- 7. Жегусов Ю.И. Влияние социального самочувствия населения на динамику деструктивных социальных процессов в России // Коммуникология. 2018. № 6. № 4. С.15–26.

- 8. Жегусов Ю.И., Корякина З.И., Бессонова О.Г. Этнические особенности алкоголизации в республике Саха (Якутия): модели потребления // Социологические исследования. 2020. № 3. С. 100–107.

- 9. Захаркина Т.Н., Исакова И.А. Гаджетизация: эффекты влияния на общественные процессы // Вестник Нижегородского университета им. Н.И.Лобачевского. Сер.: Социальные науки. 2019. № 3 (55). С.115–121.

- 10. Зернов Д.В., Иудин А.А., Рябинина Е.Н., Шпилев Д.А. Уровень преступности и безопасность человека: опыт социологического анализа. Н. Новгород: НИСОЦ, 2017.

- 11. Калабеков И.Г. Преступность в цифрах // Российские реформы в цифрах и фактах. М., 2010-2020. С. 910–945.

- 12. Катков А.Л. Деструктивые социальные эпидемии. СПб.: РГКП РНПЦ МСПН, 2013.

- 13. Клейменов М.П. Снижается ли преступность в России? // Вестник Омского университета. Сер. «Право». 2018. № 1 (54). С. 157–162.

- 14. Матвеева Н.П. Распространенность, факторы риска и клиническая динамика алкоголизма и алкогольных психозов среди коренного населения Республики Саха (Якутия) (этнокультурный, реабилитационный аспекты). Автореф. дис. … канд. мед. наук: 14.01.27. Томск, 2010.

- 15. Осипян Н.Б. К вопросу об актуальности изучения социально-психологических детерминант групповой преступности несовершеннолетних // Северо-Кавказский психологический вестник 2010. № 8/2. С. 47–49.

- 16. Теунаев А.С., Дубова М.Е. Новый взгляд на качественно–количественные показатели подростковой преступности в России // Юридические исследования. 2021. № 2. С. 44–63

- 17. Хасанова Р.Р. Динамика преступности несовершеннолетних в России // Экономическое развитие России. 2019. № 11. С. 68–73.

- 18. Чванова М.С., Анурьева М.С., Киселева И.А. Влияние Интернета на социализацию молодежи // Вестник ТГУ. 2017. № 5 (169). С. 23–36.

- 19. Штемберг А.С. Социальный стресс и психологическое состояние населения России. Часть 1. Общественно-политические процессы, формирующие социальный стресс // Пространство и время. 2014. № 1(15). С.187–195.

- 20. Dijk J., Tseloni A., Farrell G. The International Crime Drop New: Directions in Research. London; New York: Palgrave Macmillan, 2012.

- 21. Farrell G., Tilley N., Tseloni A. Why the Crime Drop? // Crime and Justice. 2014. No. 43. P. 421–490.

- 22. Levitt S.D. Understanding Why Crime Fell in the1990s: Four Factors that Explain the Decline and Six that Do Not // Journal of Economic Perspectives. 2004. Vol. 18. No. 1. P. 163–190

- 23. Tonry M. Why Crime Rates Are Falling Throughout the Western World // Crime and Justice. 2014. Vol. 43. P. 1–63.

- 24. Tseloni A., Mailley J., Farrell G., Tilley N. Exploring the International Decline in Crime Rates // European Journal of Criminology. 2010. No. 7. P. 375–394.

2. Основные статистические показатели состояния судимости в России за 2003–2007 годы и 2008–2020 гг. // Судебный департамент при Верховном суде РФ. URL: >>>> (дата обращения: 20.04.2020).