- Код статьи

- S013216250018710-4-1

- DOI

- 10.31857/S013216250018711-5

- Тип публикации

- Статья

- Статус публикации

- Опубликовано

- Авторы

- Том/ Выпуск

- Том / Номер 9

- Страницы

- 122-131

- Аннотация

В статье обсуждается феномен социальной реклюзии/секлюзии. На практиках добровольного и принудительного (под воздействием институтов или обстоятельств непреодолимой силы) социального отчуждения показано, что социальная реклюзия/секлюзия не всегда протекает в условиях социальной изоляции – количество и интенсивность социальных связей может снижаться, но не сводиться к нулю, что препятствует одиночеству. При этом социальное отчуждение может протекать в условиях физической изоляции – в реклюзории, которым в современном обществе нередко становятся само жилище. В связи с этим отдельное внимание уделяется домашней реклюзии/секлюзии, склонность к которой наблюдается как у молодежи (подвальные жители в США, NEET в России и Европе, хикикомори в Японии), так и у пожилых людей и людей с ограниченными возможностями здоровья. Показаны различные факторы и фобии, связанные с нежеланием выходить из дома, а также возможные последствия домоседства, одним из которых является одинокая смерть без свидетелей.

- Ключевые слова

- социальное отчуждение, социальная реклюзия, социальная секлюзия, социальная изоляция, домоседство, одиночество, одинокая смерть

- Дата публикации

- 29.09.2022

- Год выхода

- 2022

- Всего подписок

- 3

- Всего просмотров

- 204

Современный этап развития общества некоторые исследователи характеризуют как время для социальной изоляции, реклюзии и секлюзии [Tindale, 2020]. При этом реклюзивность может рассматриваться как свойство постгуманистического общества, несмотря на неизбежную «всеподнадзорность» (М. Фуко) в современных социальных структурах [Callus, 2012]. Несмотря на то что понятия социальной реклюзии/секлюзии близки и фактически характеризуют различные формы социальной отчужденности (отстранённости), в российском социологическом дискурсе они практически не встречаются.

Цель статьи — актуализировать проблему домоседства (малоизученную в России) с акцентированием внимания на пожилых людях и людях с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ). Обсуждаются различия понятий социальной реклюзии и социальной секлюзии; предпринимается попытка структурировать различные социальные явления и процессы посредством описания данных понятий. Обосновывается необходимость более глубокого изучения этого феномена.

Социальная реклюзия/секлюзия: практики отчуждения. В первом случае речь пойдет о добровольном выборе индивида жить отстраненно от социума (полностью или частично), во втором – о принуждении со стороны других социальных субъектов (индивидов, социальных групп, институтов) или обстоятельств непреодолимой силы.

Социальное отчуждение может рассматриваться как состояние индивида, не обязательно сопровождающееся социальной изоляцией. Так, например, застенчивость, нелюдимость и избегание социальных связей будучи типами социального отчуждения [Coplan et al., 2018] могут рассматриваться как предпосылки перехода индивида в состояние социальной изоляции, при котором полностью разрываются социальные связи, в том числе с друзьями и близкими, членами семьи и т.п. Таким образом, социальная реклюзия/секлюзия как формы отчуждения необязательно протекают в условиях социальной изоляции в силу того, что социальные связи могут частично сохраняться и поддерживаться менее интенсивно, не всегда в этом случае наступает и одиночество.

Подобные рассуждения позволяют частично рассматривать социальную реклюзию/секлюзию как разновидность ретритизма по Р. Мертону. Однако, данный подход имеет определенное ограничение. Индивид должен отказаться от институционально заданных целей и средств их реализации для чего необходимо их усвоение в ходе социализации. В условиях длительной социальной реклюзии/секлюзии индивид может утратить социальный опыт (десоциализация), а значит его поведение как девиантное не будет в полной мере отвечать критериям ретритизма.

Социальная секлюзия может иметь как короткий (установленный формальными правилами или традициями), так и длительный срок (в случае обстоятельств непреодолимой силы), реже пожизненный. При этом период социальной реклюзии индивид зачастую определяет сам – от нескольких часов, дней до наступления определенных событий в его жизни или обществе в целом, которые, впрочем, могут так и не наступить.

Возможно выделение и социального субъекта, по отношению к которому рассматривается социальное отчуждение. Бойкот в рабочем коллективе отдельно взятому сотруднику может рассматриваться как социальная секлюзия внутри социально-профессиональной группы. Внутрисемейный конфликт может стать поводом для ребенка закрыться у себя в комнате и не впускать родителей – в данном случае можно рассматривать социальную реклюзию внутри домашней группы. Исследователи еврейской культуры в Литве первой половины XX в. усматривают возможность социальной реклюзии (противопоставляя ее социальному участию) целой этнической субкультуры по отношению к доминирующей культуре [Valiūnaitė, 2021]. Таким образом, социальная реклюзия/секлюзия может возникать как по отношению ко всему социуму (что преимущественно и рассматривается в настоящей статье), так и по отношению к социальным группам или социально-культурным институтам.

Исторически сформировавшиеся институты культуры во многих традиционных обществах принуждали представителей различных социальных групп к социальной секлюзии. Примеры институционального принуждения обнаруживаются в Австралии (социальная секлюзия девушек в период полового созревания более 40000 лет назад) [Arachige, 2012], на Филиппинах (социальная секлюзия высокородных женщин до замужества в доколониальных обществах с целью приобретения ими культурного престижа и повышения привлекательности для потенциальных женихов высокого класса) [Camacho, 2020], в Южно-Восточной Нигерии (среди народа Якё практиковалась социальная секлюзия женщин, вступающих в брак) [Forde, 1941]. При этом исследователи социальной секлюзии женщин в Нигерии в период 1905–1999 гг. отмечают влияние не только социально-культурных институтов, но и военных [Nzemeka, 2020]. Подобные примеры также демонстрируют, что социальная секлюзия как форма отчуждения не равнозначна социальной изоляции – женщины могли сохранять и поддерживать отдельные социальные контакты, например, с членами семьи.

К социальной секлюзии могут принуждать и религиозные институты – перед принятием сана священник может быть отправлен в отдаленный монастырь, чтобы провести последние дни своего обучения в уединении. В то же время в мировых религиях существуют примеры и добровольного отшельничества. В Древней Руси пустынножительство как социальная реклюзия противопоставлялось общежительству, в основе чего лежат два противоположных принципа монашеского жизнеустройства – общение или уединение. При этом как форма духовной практики уединения в местах далеких от цивилизации социальная реклюзия принимает форму ретрита. И если ретриты зачастую практикуются на природе в открытых пространствах, то жизнь затворников нередко протекала в реклюзориях – небольших закрытых помещениях (возле церкви или на проезжей части), имеющих при этом связь с внешним миром посредством небольших окон. В этом смысле физическая изоляция не обязательно сопровождается полной социальной изоляцией.

В современном обществе к социальной секлюзии, сопряженной с физической изоляцией, могут подвергаться, например, нарушители установленного порядка в тюрьме или психически нездоровые, агрессивные пациенты в больнице путем перевода в одиночную камеру или палату [Allikmets et al., 2020]. В то же время находящиеся в общей палате стационара или камере для нескольких человек индивиды также могут быть склонны и к социальной реклюзии – в данном случае индивиды отказываются от коммуникативного взаимодействия с сокамерниками в условиях тюремной повседневности [Bettine, 2012]. В этом плане проявляется многомерность социальной реклюзии/секлюзии.

Социальной секлюзии могут подвергаться и учащиеся школ в ситуациях, когда их поведение представляет непосредственную и неминуемую угрозу физической безопасности учителей и одноклассников. Для таких целей также могут использоваться специальные помещения – комнаты для тайм-аута (аналогия с реклюзориями). Однако, широкое применение подобных методов нередко приводит к их злоупотреблению по отношению к учащимся с ОВЗ [Barlett, Ellis, 2021]. Социальная секлюзия сопряженная с физической изоляцией – нередко единственный инструмент в борьбе и с авиадебоширами, проявляющими недисциплинированное и деструктивное поведение в салоне самолета.

Подобные примеры показательны тем, что индивиды, подвергающиеся социальной секлюзии, не всегда оказываются в условиях социальной эксклюзии – будучи физически изолированы они институционально не исключены из социума, а как раз наоборот зачастую включены в тотальные институты по И. Гофману, имеющиеся в любом обществе.

Наравне с институтами к социальной секлюзии могут принуждать и обстоятельства непреодолимой силы. Индивид вследствие кораблекрушения, оказавшийся на необитаемом острове в условиях социальной/физической изоляции, может рассматриваться в дискурсе социальной секлюзии. Подобное отчуждение индивид не выбирал добровольно (в отличие, например, от М. Нагасаки, который провел 30 лет в одиночестве на японском острове Сотопанари), потому рассматриваемая ситуация не является социальной реклюзией. В то же время к его уединению не понуждали и социальные институты (как, например, в Золотой век пиратства за те или иные нарушения могли высадить члена команды с корабля на необитаемый остров). Таким образом, следствием форс-мажорных обстоятельств (кораблекрушение, авиакатастрофа и т.п.) может стать не институциональная социальная секлюзия.

Похищение и удержание человека в неволе – другой кейс социальной секлюзии не институционального характера. Несмотря на то что подобные случаи нередко становятся сюжетом для СМИ и художественных фильмов, случай австрийского жителя Й. Фритцеля («монстр Амштеттена») неоднократно являлся объектом различных исследований. Более 24 лет он насильно удерживал свою младшую дочь в подвале семейного дома в тайне от семьи и органов правопорядка [Ehret, 2019]. Данный пример демонстрирует возможность чрезвычайно длительной социальной секлюзии, протекающей в условиях физической изоляции, но при этом с сохранением ограниченных социальных контактов – с родным отцом и в последствии с 7 детьми от него. Примечательно, что именно дом (или его часть – подвал, отдельная комната и т.п.) становится единственным пространством повседневности для индивидов, оказавшихся в силу криминальных обстоятельств в условиях социальной секлюзии.

Последствием длительной социальной реклюзии в условиях социальной изоляции может стать одиночество и в результате самоубийство (эгоистическое по Э. Дюрйгейму) или так называемая одинокая смерть без свидетелей (данный социальный феномен на сегодняшний день получил широкую огласку в СМИ и активно исследуется в Японии).

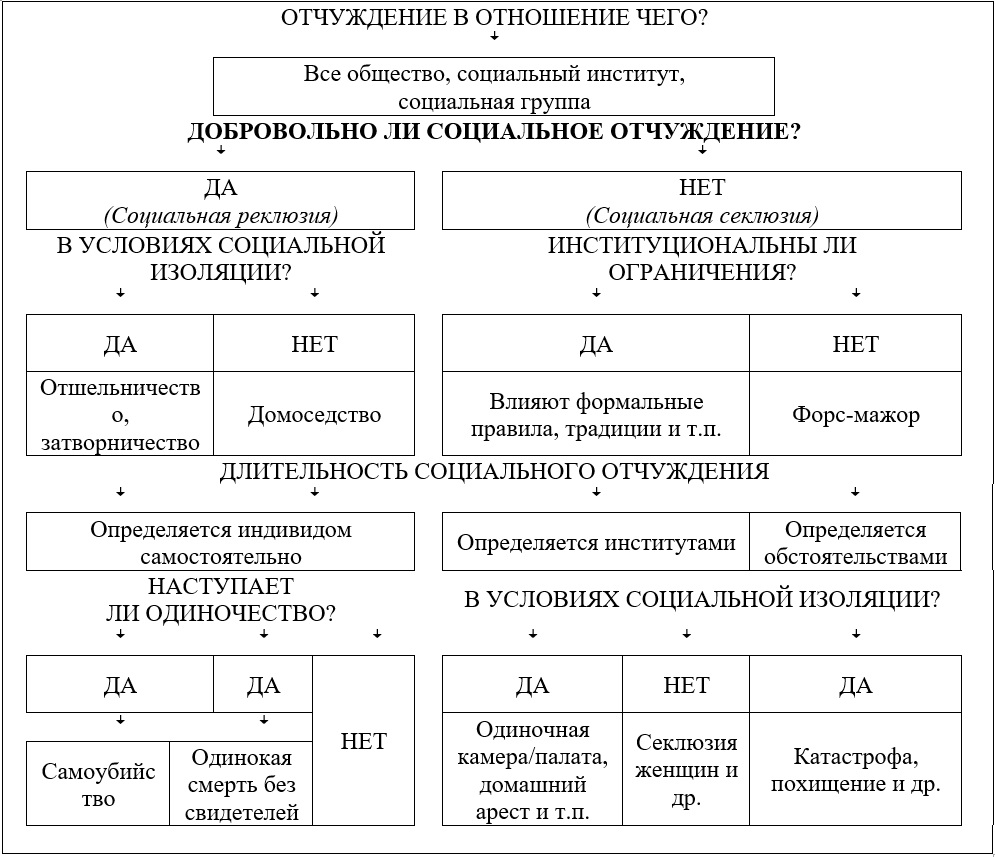

Целесообразно обобщить и представить вышеприведенные рассуждения в таблице, отражающей логику анализа обстоятельств, условий и последствий социальной реклюзии и социальной секлюзии (табл.).

Наибольший интерес в условиях повышения домоцентричности современного общества (М. Кастельс) и активного старения населения представляет социальная реклюзия/секлюзия пожилых людей и людей с ОВЗ в домашних условиях (в которых они зачастую проводят большую часть времени). При этом степень социальной изоляции таких людей в стенах собственного жилища, очевидно, может варьироваться – от минимальной до тотальной. В последнем случае само жилище становится наравне с тюрьмой или домом престарелых тотальным социальным институтом, в котором контакты с обществом ограничены, а распорядок жизни формализован в данном случае в силу возрастных и физиологических ограничений (особенно у лежачих больных).

Таблица

Социальная реклюзия/секлюзия как формы социального отчуждения

Так, например, в Индии 79-летний мужчина предпочел социальную реклюзию в домашних условиях в виду наличия у него гигантской ринофимы [Sharma et al., 2005], которая в большей степени ограничивала его не физически, а психологически в силу негативного восприятия современным обществом различных физиологических недостатков у человека. Представляется, что в аналогичных обстоятельствах оказываются тысячи других людей с различными ОВЗ по всему миру. Рискуют оказаться в условиях социальной реклюзии и различные проблемные категории населения России, наиболее склонные к социальному отчуждению – одинокие пожилые люди (преимущественно женщины), овдовевшие в пожилом возрасте мужчины, а также вступившие в пожилой возраст инвалиды с тяжелыми группами [Козырева, Смирнов, 2020].

Домашняя реклюзия/секлюзия. Домоседство – склонность, привычка проводить большую часть времени дома. Причем речь в данном случае может идти как про вынужденное домоседство (социальная секлюзия), так и добровольное (социальная реклюзия). Классический пример домашней реклюзии – литературный герой Обломов, образ которого в одноименном романе И. А. Гончарова противопоставляется образу странника в лице Штольца. При этом важно понимать, что домоседство как повседневная практика пожилых людей и людей с ОВЗ более ограничена в социально-культурном плане, нежели у молодых и/или здоровых людей.

Современным примером интеграции различных практик домоседства и странствования является социальный феномен караванинга – путешествия в домах на колесах или трейлерах, находясь в привычной для себя домашней обстановке, символические контуры которого по Ж. Бодрийяру очерчены домашними вещами и предметами интерьера. В этом плане караванинг может рассматриваться как добровольное домоседство, возведенное в абсолют и при этом не исключающее социальные связи. В то же время домоседство не всегда исключает желание странствовать у пожилых людей и людей с ОВЗ.

Домоседство как социальная реклюзия не всегда связано с социальной изоляцией. Человек, который тяжел на подъем и любит проводить свободное время дома, также может иметь друзей и постоянные контакты с социумом – общение в социальных сетях, покупки в интернет-магазинах и т.п.

Отдельный пример домоседства – женщины-домохозяйки, «жертвующие» собой во благо семьи. Очевидно, что социальную роль домохозяйки молодые женщины выбирают добровольно в силу тех или иных обстоятельств (например, рождения ребенка), в то время как женщины пожилого возраста или с ОВЗ домохозяйками становятся невольно – в силу своих возрастных и/или физиологических ограничений выполнять ту или иную работу вне дома. При этом будучи домохозяйками женщины зачастую не сужают, а наоборот расширяют круг общения за счет других членов новой для них социальной группы.

Примеры добровольного домоседства можно обнаружить не только в России. В США преимущественно совершеннолетних молодых людей, нежелающих съезжать от своих родителей, не имеющих постоянной работы и проводящих большую часть времени в подвале жилого дома за компьютерными играми и т.п. называют подвальными жителями. Подобная домашняя реклюзия фактически не сопровождается социальной изоляцией, т.к. не исключает контакты с внешним миром, а скорее отражает некоторые проблемы социализации индивида и его инклюзии в американское общество.

В Европе молодые люди, сидящие дома в результате нежелания учиться и/или работать, все чаще идентифицируются как NEET (от англ. Not in Education, Employment or Training). По данным Всемирного банка и Международной организации труда в 2016 г. в России 12,4% молодых людей можно было отнести к NEET1. Учитывая различные негативные внешние и внутренние факторы, а также отдельные оценки экспертов, в настоящее время доля ничем не занятых молодых людей в России, сидящих дома, неизбежно возросла.

Другой пример домашней реклюзии у подростков – японские хикикомори. Рассматривая данный феномен как культурно-психологический, усматривается существенное влияние цифровизации современного общества, вызвавшую эпидемию одиночества [Войскунский, Солдатова, 2019]. Так называемые хикки стремятся полностью избежать реальных контактов с социумом, имея при этом на то разные причины. Феномен хикикомори, впервые описанный С. Тамаки [Tamaki, 2013], на сегодняшний день нередко рассматривается как нарастающая международная психосоциальная проблема.

Корейские исследователи выявили девять состояний у подростков, характеризующих социальную реклюзию: 1) борьба с миром (мятеж по Р. Мертону), 2) бегство от мира (ретритизм по Р. Мертону), 3) признание того, что в мире есть счастье, 4) стремление жить в мире (обществе), 5) начало коммуникаций в мире, 6) сожаление об упущенных вещах, 7) время понять себя, 8) время «присесть, чтобы взлететь выше», 9) начало «новых крыльев» (нового пути) [Lee, Kim, 2021]. Таким образом проявляется многогранность не только социальных ролей (домохозяйки, домашние бездельники и т.п.), но и непосредственно психологических аспектов.

Что подвальные жители в США, что европейские NEET или хикикомори в Японии стремятся к реклюзивному проживанию, в то время как пожилые люди и люди с ОВЗ в условиях нередко вынужденной социальной самоизоляции, могут стремиться, наоборот, к возврату в социум (рассматривая домоседство как временное состояние). И в этом случае цифровизация способствует социальной инклюзии таких людей в том числе посредством сетевых компьютерных игр. На сегодняшний день известно немало пожилых геймеров, которые стали популярны в YouTube и Twitch благодаря компьютерным играм, а также геймеров-инвалидов, которые во время прямых трансляций на стриминговых платформах демонстрируют свои умения в компьютерных играх не хуже здоровых людей.

Усиливают желание большую часть времени оставаться дома различные страхи и фобии в особенности у пожилых людей и людей с ОВЗ. С развитием городского жилища взаимосвязано возникновение и трансформация нескольких из них. Так, например, высотные дома, которые на сегодняшний день формируют облик большинства мегаполисов по всему миру, могут усиливать в жильцах боязнь высоты (акрофобию), а в самих горожанах – боязнь высотных зданий (доматофобию) [Литвинцев, Осьмук, 2020: 27]. Кроме того, агорафобия также способствует домашней реклюзии в виду боязни посещать общественные места за пределами дома.

Боязнь окрестностей дома (эйкофобия) может быть вызвана объективными факторами – отсутствием безбарьерной среды для людей с ОВЗ, отсутствием условий для отдыха (например, лавочки возле подъезда) пожилых людей. Немаловажную роль играют природно-климатические факторы. В зимний период в условиях сильного снегопада или гололеда люди с различными ограничениями, связанными с возрастом и/или здоровьем, могут попросту не выйти из своего жилого или многоквартирного дома. Об этом ежегодно пишут российские СМИ, характеризуя таких людей «зимними затворниками».

При этом невозможность выйти из своего дома может быть связана не только с внешними, но и внутренними факторами. Чрезвычайная захламленность квартир индивидами, предпочитающими домашнюю реклюзию и при этом страдающими патологическим накопительством, приводит нередко к блокированию как проходов внутри квартиры, так и выходу из нее, что в последствии приводит к невозможности выбраться из подобной ловушки без посторонней помощи [Litvintsev, 2020].

Представляется, что вынужденное домоседство в следствие ограничений материально-технологической среды может рассматриваться в отдельных случаях как социальная секлюзия. Очевидно, что именно социальные институты (формальные правила и нормы строительства, благоустройства территории и т.п.) должны обеспечивать комфортное проживание пожилых людей и людей с ОВЗ вне своего жилища. Однако, например, те же малоэтажные многоквартирные дома без лифта попросту не приспособлены для инвалидов-колясочников, которые зачастую не способны самостоятельно покинуть свою квартиру. Высокие крыльца с крутыми пандусами, отсутствие перил и т.п. существенно ограничивают их в передвижении и вынуждают остаться дома.

Отдельно целесообразно отметить социальную секлюзию в домашних условиях в результате воздействия тотального института, предусматривающего социальную изоляцию и контроль повседневности, – это домашний арест как мера пресечения, предусмотренная формальными правилами (нормативно-правовыми актами). Домашний арест может сопровождаться запретом общаться с определенными лицами, а также пользоваться различными средствами связи, в связи с чем подобная социальная секлюзия индивида может протекать в условиях как физической, так и социальной изоляции.

Одним из малоизученных последствий домашней реклюзии/секлюзии пожилых людей и людей с ОВЗ в России является социальный феномен одинокой смерти без свидетелей. В Японии в следствие разобщенности современного общества количество людей, умерших в полном одиночестве и не вспоминаемых никем после смерти, резко возросло за последнее время. Среди основных причин одинокой смерти выделяются рост количества семей, состоящих из одного человека, рост бедности и числа людей, находящихся в социальной изоляции [Dahl, 2018]. Другой немаловажной причиной является низкий уровень соседства в городских условиях, что способствует социальной изоляции и одиночеству, и в конечном счете может привести к одинокой смерти [Kato, Shinfuko, 2017].

Представляется, что вышеуказанные предпосылки одиноких смертей в Японии характерны и для России. При этом добрососедские отношения позволяют одиноким пожилым людям хранить дубликат ключа от квартиры у соседа по этажу (или подъезду) как раз на случай одинокой смерти. Подобные соседские практики существует со времен советского общества, однако о самом феномене одинокой смерти в России заговорили лишь в последние годы. По всей видимости, это свидетельствует о росте количества одиноких смертей без свидетелей и/или их резонансности.

Российские СМИ стали регулярно освещать случаи одинокой смерти пожилых людей, тела которых годами лежат в своих квартирах2. Наиболее громкий случай одинокой смерти в России, вызвавший широкий общественный резонанс после публикации в СМИ в 2019 г., стала история учительницы музыки из г. Брянска, которая умерла в 1995 г. в одиночестве и пролежала 13 лет незамеченной в своей квартире.

Исследователи кейсов, освещавшихся в крупных американских СМИ, отмечают, что в современном обществе не существует единого мнения на счет того, является ли одинокая смерть «хорошей» или «плохой». Тем не менее одинокая смерть – это не рядовое событие. Такая смерть имеет социокультурное значение для всего общества, члены которого должны относиться к ней с уважением и извлекать из подобных ситуаций уроки социальной жизни [Nelson-Becker, Victor, 2020].

Учитывая отсутствие официальной статистики по одинокой смертности в России, достаточно непросто определить масштаб проблемы. Тем не менее, анализируя результаты всероссийского исследования3, можно сделать определенные предположения. 25% россиян имеют пожилого родственника, живущего в одиночестве – это примерно 7 млн человек (из 30 млн в возрасте старше 60 лет). Такие люди, как правило, не ведут активную социальную жизнь – после 60 лет они большую часть времени заняты домашними и бытовыми делами (70% опрошенных). При это менее 50% пожилых людей имеют хобби, работают на даче и т.п., что исключает возможность социальной самоизоляции. Таким образом, рискуют умереть одинокой смертью в России несколько миллионов человек ежегодно. Причем с возрастом риск увеличивается в силу того, что лишь 35% россиян старше 90 лет выходят из дома каждый день – «физической смерти всегда предшествует социальная смерть»4.

Не случайно большинство россиян (77%) считают, что помощь людям, оставшимся в одиночестве в пожилом возрасте, должны оказывать именно их родные и близкие, а не государственные службы (42%), друзья и соседи (21%) или волонтеры (17%). В этом смысле смерть – это не дело одинокое (как в одноименном романе Р. Брэдбери) и лучшей защитой от одиночества является семья. Подобный подход актуален, например, в Турции – в заботе о пожилых людях решающую роль играют члены семьи (при этом за пожилыми мужчинами чаще всего ухаживают их жены, дочери или невестки) [Kurokcu, Kabukcuoğlu, 2021]. В то же время решая проблему одиночества людей, большую часть времени не выходящих на улицу, необходимо удовлетворить их потребность в социальных контактах включив это в работу медицинского персонала, психологов и социальных работников при уходе на дому [Tomstad et al., 2021]. В данном случае речь идет как об инклюзивности проживания пожилых людей и людей с ОВЗ в современном обществе [Литвинцев и др., 2021], так и об инклюзивности их смерти (одинокая смерть без свидетелей, очевидно, таковой не является).

Заключение. Исторически в различных традиционных обществах развивалась практика институционально обусловленного социального отчуждения (социальная секлюзия). Культурные, религиозные, военные и другие институты поддерживали релевантные практики отчуждения, преследуя цели поддержания социального порядка, характерного для того или иного общества. В условиях современности данные практики сохраняются, принимая уже новые формы в отношении социальных субъектов, которые продолжают поддерживать ограниченные социальные связи, что препятствует их изоляции и одиночеству. В то же время морфология социальной секлюзии не институционального характера (отчуждение в следствие обстоятельств непреодолимой силы) практически не изменилась – похищение человека с целью удержания его в неволе, катастрофа, приведшая к изоляции на необитаемом острове, имеет схожие социально-культурные последствия (десоциализация и др.) для социальных субъектов в независимости от рассматриваемого общества и периода его развития.

В отличие от социальной секлюзии, направленной на поддержание порядка и стабильности в социуме за счет институциональных механизмов, социальная реклюзия, наоборот, становится инструментом социального эскапизма и ретритизма нередко в стенах собственного дома (домашняя реклюзия), превращая его в реклюзорий. В силу многочисленных обстоятельств существование человека в четырех стенах становится социально типическим для современного общества, охваченного пандемией и вооруженными конфликтами. Подобные практики наблюдаются в большинстве стран мира как в молодежной среде, так и у пожилых людей, а также людей с ОВЗ. Одним из последствий домашней реклюзии становится одинокая смерть без свидетелей, о которой впервые публично заговорили в Японии. Данная проблема, малоизученная в России, вызывает все больше озабоченности у мирового сообщества.

Становится очевидным, что дальнейшее распространение практик социальной реклюзии и их габитуализация (опривычивание) будет способствовать именно деформации социальных институтов (например, института соседства), а не поддержанию социального порядка. Исходя их этого добровольное социальное отчуждение различных половозрастных групп населения в России требует дальнейшего изучения и эмпирического подтверждения с учетом уже имеющихся результатов мировой социологии. Отдельного внимания в перспективе заслуживают сами эмпирические методы исследования и измерения социальной реклюзии/секлюзии, включая домашнюю. Однако изучение подобных закрытых социальных групп связано с проблемой доступности самих респондентов-домоседов, зачастую не идущих на контакт с исследователями.

Библиография

- 1. Войскунский А.Е., Солдатова Г.У. Эпидемия одиночества в цифровом обществе: хикикомори как культурно-психологический феномен // Консультативная психология и психотерапия. 2019. Т. 27. № 3 (105). С. 22–43. [Voiskounsky A.E., Soldatova G.U. (2019) Epidemic of Loneliness in a Digital Society: Hikikomori as a Cultural and Psychological Phenomenon. Konsul'tativnaya psikhologiya i psikhoterapiya [Counseling Psychology and Psychotherapy]. Vol. 27, No. 3: 22–43. (In Russ.)] DOI: 10.17759/cpp.2019270303.

- 2. Козырева П.М., Смирнов А.И. Особенности возрастной структуры одиночества // Социологические исследования. 2020. № 9. С. 56–69. [Kozyreva P.M., Smirnov A.I. (2020) Loneliness: Age Features. Sotsiologicheskie issledovaniya [Sociological Studies]. No 9: 56–69. (In Russ.)] DOI: 10.31857/S013216250009617-1.

- 3. Литвинцев Д.Б., Осьмук Л.А. Вертикальное измерение города: психосоциальные аспекты проживания в высотных многоквартирных домах // Общество: социология, психология, педагогика. 2020. №6. С. 26–30. [Litvintsev D.B., Osmuk L.A. (2020) Vertical Dimension to the City: Psychosocial Aspects of Living in High-rise Apartment Buildings. Obshestvo: sociologiya, psihologiya, pedagogika [Society: Sociology, Psychology, Pedagogics]. No. 6: 26-30. (In Russ.)] DOI: 0.24158/spp.2020.6.3.

- 4. Литвинцев Д.Б., Можейкина Л.Б., Дегтярева В.В. Инклюзивное проживание в России как аспект многомерности социальной инклюзии // Вестник Томского государственного университета. 2021. № 468. С. 84-92. [Litvintsev D.B., Mozheykina L.B., Degtyareva V.V. (2021) Inclusive Living in Russia as an Aspect of the Multidimensionality of Social Inclusion. Vestnik Tomskogo Gosudarstvennogo Universiteta [Tomsk State University Journal]. No. 468: 84–92. (In Russ.)] DOI 10.17223/15617793/468/10.

- 5. Allikmets S., Marshall C., Murad O., Gupta K. (2020) Seclusion: A Patient Perspective. Issues in Mental Health Nursing. Vol. 41. Iss. 8: 723–735. DOI: 10.1080/01612840.2019.1710005.

- 6. Arachige D. (2012) Antiquity of Secluding Girls at Puberty. SSRN Electronic Journal. 9. DOI: 10.2139/ssrn.2173172.

- 7. Barlett N.A., Ellis T.F. (2021) Physical Restraint, Seclusion, and Time-Out Rooms. in Canadian Schools: Analysis of a Policy Patchwork. Canadian Journal of Educational Administration and Policy. Iss. 195: 31–48. DOI: 10.7202/1075671ar.

- 8. Bettine M. A. (2019) Habermasian Approach of the Issues of Reclusion. English Ed. Amazon.

- 9. Callus I. (2012) Reclusiveness and Posthumanist Subjectivity. Subjectivity. Vol. 5. Iss. 3: 290–311.

- 10. Camacho M.S. (2020) Binukot and Recogimiento: Enduring and Changing Meanings of the Seclusion of Women in the Philippines. In: Gommans J., Lopez A. (eds) Philippine Confluence: Iberian, Chinese and Islamic Currents. Leiden: Leiden University Press.

- 11. Coplan R.J., Ooi L.L., Xiao B., Rose-Krasnor L. (2018) Assessment and Implications of Social Withdrawal in Early Childhood: A First Look at Social Avoidance. Social Development. Vol. 27. Iss. 1: 125–139. DOI: 10.1111/sode.12258.

- 12. Dahl N. (2020) Governing through Kodokushi. Japan’s Lonely Deaths and Their Impact on Community Self-Government. Contemporary Japan. Vol. 32. Iss. 1: 83-102. DOI: 10.1080/18692729.2019.1680512.

- 13. Ehret K. (2019) Josef Fritzl. In: Frey D. (ed.) Psychologie des Guten und Bösen. Berlin, Heidelberg: Springer: 347–358. DOI: 10.1007/978-3-662-58742-3_27.

- 14. Forde D. (1941) Seclusion of the Bride in Marriage and the Family Among the Yakö in South-Eastern Nigeria. London: Routledge.

- 15. Kato T., Shinfuku N., Sartorius N., Kanba Sh. (2017) Loneliness and Single-Person Households: Issues of Kodokushi and Hikikomori in Japan. In: Okkels N., Kristiansen C., Munk-Jørgensen P. (eds) Mental Health and Illness in the City. Singapore: Springer: 205–219. DOI: 10.1007/978-981-10-2327-9_9.

- 16. Korukcu O., Kabukcuoğlu K. (2021) Health Promotion Among Home-Dwelling Elderly Individuals in Turkey. In: Haugan G., Eriksson M. (eds) Health Promotion in Health Care – Vital Theories and Research. Cham: Springer. DOI: 10.1007/978-3-030-63135-2_22.

- 17. Lee J., Kim Y. (2021) A Phenomenological Study on the Reclusion Experience of Adolescents with Reclusive Loner Experience. Korean Journal of Child Psychotherapy. Vol. 16 (2): 61–91. DOI: 10.23931/kacp.2021.16.2.61.

- 18. Litvintsev D.B. (2020) Social and Legal Prerequisites for Hoarding by Condo Residents in Russia. IOP Conference Series: Materials Science and Engineering. Vol. 953: 13 International Scientific Conference Architecture and Construction, Novosibirsk, 22–24 Sept. 2020. Art. 012059. DOI: 10.1088/1757-899X/953/1/012059.

- 19. Nelson-Becker H., Victor Ch. (2020) Dying alone and lonely dying: Media discourse and pandemic conditions. Journal of Aging Studies. Vol. 55. Art. 100878. DOI: 10.1016/j.jaging.2020.100878.

- 20. Nzemeka J.A. Military Culture and Social Change on Women Seclusion in Lagos Barracks, Nigeria, 1905–1999 (2020). AIPGG Journal of Humanities and Peace Studies. DOI: 10.2139/ssrn.3710569.

- 21. Sharma R., Ramana Y., Makkar S., Nanda V. (2005) Giant rhinophyma: Managing a social recluse. Plastic and Reconstructive Surgery. Vol. 115. Iss. 7: 2146–2148. DOI: 10.1097/01.PRS.0000165468.40201.FD.

- 22. Tamaki S. (2013) Hikikomori: Adolescence without End. Transl. from Japan by J. Angles. Univ Of Minnesota Press; Illustrated edition.

- 23. Tindale C.W. (2020) The Moral Sense in the Time of the Recluse. Philosophy & Rhetoric. Vol. 53. No. 3: 326–331. DOI: 10.5325/philrhet.53.3.0326.

- 24. Tomstad S., Sundsli K., Saevareid H., Söderhamn U. (2021) Loneliness Among Older Home-Dwelling Persons: A Challenge for Home Care Nurses. Journal of Multidisciplinary Healthcare. Vol. 14: 435–445. DOI: 10.2147/JMDH.S298548.

- 25. Valiūnaitė S. (2021). Jewish Culture in the First Half of the 20th Century in Vilnius. Participant or Recluse? Istorija [History]. Vol. 122. No. 2: 30–47. DOI: 10.15823/istorija.2021.122.2.