- Код статьи

- S013216250018913-7-1

- DOI

- 10.31857/S013216250018913-7

- Тип публикации

- Статья

- Статус публикации

- Опубликовано

- Авторы

- Том/ Выпуск

- Том / Номер 7

- Страницы

- 63-75

- Аннотация

В статье рассматриваются проблемы прекаризации занятости, которая понимается какнеустойчивое, нестабильное положение работников на рынке труда. Предлагается и обосновываетсяположение, что прекаризация в сфере занятости приводит к прекаризации жизни, под которой имеется ввиду снижение жизненной активности в разных областях человеческой деятельности вследствиеперегрузки в сфере трудовой занятости, уменьшения свободного времени и недостатка доходов, сопровождающееся сокращением доступа к социальным и культурным благам и изменениями в образежизни. Работа опирается на анализ данных общероссийского опроса населения (2018 г., репрезентативная выборка, N = 1200). Сравниваются две группы работающих − прекариев и работников, не обладающих признаками прекарности (не-прекариев), выделенных на основе следующих признаковпрекарности: оформление труда без договора или с договором не более чем на один год; несоответствиеобразования/квалификации работе; постоянная переработка; подработка в своей или стороннейорганизации; зарплата «в конверте»; смена работы за последние три года более одного раза; невозможность влиять на важные решения в своей производственной организации. Выявлено, чтоработники-прекарии попадают в ущемленное положение в социальной сфере, демонстрируют некоторыеособенности поведения и образа жизни вследствие неустойчивого положения на рынке труда. Сделанывыводы о том, что прекаризованность занятости является фактором прекаризованности в другихсферах жизни. Она ведет к неблагоприятным социальным тенденциям − нестабильности, неустойчивости жизненной ситуации, невозможности решить некоторые жизненные проблемы, преобладанию негативных оценок своей жизни и ее перспектив.

- Ключевые слова

- труд, занятость, работники, прекаризация, прекариат, прекарии, не-прекарии, социальные гарантии, признаки (критерии) прекарности, коэффициент прекарности

- Дата публикации

- 22.09.2022

- Год выхода

- 2022

- Всего подписок

- 3

- Всего просмотров

- 212

Введение.

Проблемы рынка труда и занятости актуализируются в современной России. Мы наблюдаем крупнейшую трансформацию трудовых отношений, масштаб последствий которой еще предстоит осознать [Анисимов, 2017; Трансформация труда…, 2021]. В российском исследовательском поле происходящие изменения часто рассматриваются в контексте прекаризации занятости [Голенкова, Голиусова, 2013; Попов, Соловьева, 2020; Тощенко, 2020; Шкаратан, 2016 и др.] Под прекаризацией понимается неустойчивое, нестабильное положение работника на рынке труда, связанное с недостаточностью социальных гарантий, трудовыми перегрузками и дополнительной занятостью, отсутствием права голоса (участия в принятии решений в своей организации). Некоторые исследователи предлагают использовать в качестве синонима термин «неустойчивая занятость» [Бобков, 2019; Неустойчивая занятость, 2018]. Нам термин «прекаризация» представляется более точным в силу того, что анализируемый процесс не сводится только к неустойчивой занятости, но включает в себя группу критериев, главным из которых является неформальное трудоустройство [Прекариат, 2020; Воронин, Крамер, 2021].

Многие ученые обращают внимание на положение отдельных групп работников на рынке труда [Попов, 2019; Прекарная занятость…, 2021;]; поставлены вопросы о трансформации социальной структуры российского общества связи с формированием нового класса [Голенкова, Голиусова, 2013; Романовский, 2019; Тихонова, 2019; Тощенко, 2015; Тощенко, 2018]. Некоторые исследователи предлагают расширенное понимание термина «прекаризация» включая рассмотрение последствия этого процесса применительно к индивидуальному, организационному, общественному уровням [Попов, Соловьева, 2019], распространяя этот термин на другие сферы жизни [Бобков, Вередюк, 2014; Попов, Соловьева, 2020; Сигитова, Филиппова, 2018] и даже вкладывая в него экзистенциальный смысл [Хорошилов, 2021].

На то, что прекаризация занятости влияет на реализацию других прав человека (гражданских, культурных, политических), указывает Г. Стендинг [Standing, 2011: 14]. «Прекарии дополнительно определяются особым отношением к государству: они теряют права, которые считаются само собой разумеющимися полноправными гражданами» [Standing, 2014: 11]. В последнее десятилетие появляются научные работы, в которых рассматриваются последствия прекаризации занятости отдельных социальных групп работников, многие делают акцент на социальных и психологических аспектах прекаризации (к примеру, [Cornelius-Bell, Bell, 2021; Nititham, 2022; Salustowicz, 2020]). Б. Кэмпбелл и К. Лахей отмечают, что прекарность ярко выражена в городах и «проявляется как многогранное состояние, заключающее в себе не только юридические и экономические лишения, но и моральную, духовную, политическую неопределенность и неопределенность, связанную со здоровьем» [Campbell, Laheij, 2021: 3]. В широком смысле можно говорить о прекаризации жизненного мира прекариата [Тощенко, 2018].

Мы предположили, что прекаризация занятости ведет к прекаризации в других сферах жизни. Мы вводим термин «прекаризация жизни» и предлагаем следующее определение: прекаризация жизни – снижение жизненной активности в разных областях человеческой деятельности вследствие перегрузки в сфере трудовой занятости, уменьшения свободного времени и недостатка доходов, сопровождающееся сокращением доступа к социальным и культурным благам и изменениями в образе жизни.

Прекаризованность жизни также – нестабильность, неустойчивость жизненной ситуации (связанная, в первую очередь с материальным фактором и отсутствием социальной защищенности, но не только), невозможность решить некоторые жизненные проблемы, и как следствие – преобладание негативных оценок своей жизни, формирование социальной аномии.

Поставлены следующие исследовательские вопросы (задачи): 1) Различаются ли группы работников, которых мы определяем как прекарии или не-прекарии, своим положением в обществе, поведением и доступом к различным общественным благам? 2) Можем ли мы на основании приведенных данных говорить о прекаризации работников не только в сфере труда, но и в других сферах жизни? Исходя из этого, анализируются различия между выделяемыми группами в сферах трудовой, общественной, политической, близкого окружения (семьи), а также в отношении к здоровью и досугу, к оценкам своего положения и перспектив.

Эмпирическая база и методология исследования.

Для анализа были использованы данные исследования, проведенного в июне – июле 2018 г. коллективом РГГУ под рук. Ж.Т. Тощенко. Методом формализованного интервью проведен опрос трудоспособного населения России (N = 1200, выборка репрезентативна по возрасту, полу, месту жительства, социально-профессиональным группам)1. Расчет эмпирических параметров квот для поиска и отбора респондентов осуществлен интервьюерами с учетом доли занятого населения (пропорционально) в возрасте 18 лет и старше: 1) по федеральным округам; 2) по типам пяти поселений; 3) по социально-профессиональному составу.

Для сопоставления положения различных социальных групп был разработан коэффициент прекарности (КП)2. Выбрано семь индикаторов (признаков прекарности), на которые ориентировались в расчетах: 1) оформление труда без договора или с договором не более чем на один год; 2) полное несоответствие образования работе; 3) переработка (более 8 часов) постоянная; 4) подработка в своей или сторонней организации (регулярная или нерегулярная); 5) зарплата в конверте (систематическая или иногда случающаяся); 6) смена работы за последние три года более одного раза; 7) невозможность влиять на важные решения в своей производственной организации.

Каждый из семи признаков имеет свой удельный вес в общей суммарной прекарности. Удельный вес признака − его доля в общей оценке прекарности, принятой за единицу. Для оценки этого веса сравнивалась доля носителей данного признака в группе прекариев с аналогичной долей во всей выборке. Так, оформление трудовых отношений без договора или с договором менее чем на год в подвыборке прекариев встречается в 2,38 раза чаще, чем в целом по выборке, а подработка в сторонней организации только в 1,57 раза чаще. В среднем все признаки у прекариев встречаются в два раза чаще, чем в общей выборке. Пропорционально относительной частоте встречаемости рассчитан и удельный вес каждого признака таким образом, чтобы в сумме общий вес семи признаков равнялся 1. Соответственно, в целом по выборке КП = 1, в группе из 797 человек «не-прекариев» КП = 0,5. Иными словами, в среднем, у «не-прекариата» все признаки встречаются вдвое реже, чем в среднем по общей выборке, т.е. для группы прекариев среднее значение коэффициента прекарности равно 2 (табл. 1).

Таблица 1. Прекарии: относительная частота встречаемости** и удельный вес отдельных признаков*

|

Индикатор |

Частота встречаемости признака** |

Удельный вес признака в общей прекарности* |

|

Бездоговорное оформление |

2,38 |

0,17 |

|

Смена работы больше одного раза |

2,74 |

0,20 |

|

Постоянная переработка |

1,89 |

0,14 |

|

Несоответствие образования работе |

1,92 |

0,14 |

|

Зарплата в конверте |

2,15 |

0,15 |

|

Подработка в сторонней организации |

1,57 |

0,11 |

|

Невлиятельность в организации |

1,39 |

0,10 |

|

Сумма всех частот |

14 |

1,00 |

|

в среднем |

2,0 |

|

Примечания. *Чем чаще признак встречается в выборке прекариев, тем он "сильнее". Чтобы оценить "силу" каждого из семи признаков прекарности, необходимо рассчитать удельный вес каждого, который является производным от его частоты встречаемости. Частное от деления частоты встречаемости признака на сумму всех частот, которая равна 14, и есть удельный вес признака в общей прекарности. **Частота встречаемости признака означает, во сколько раз у прекариев он встречается чаще, чем в среднем по всей выборке.

Руководствуясь этим принципом, возможно взять любую подвыборку и сравнить в среднем частоту появления семи признаков прекарности: насколько чаще или реже они встречаются по сравнению с общей выборкой. Если значение КП будет ниже 1, то это означает, что данная группа хорошо трудоустроена, и ее положение нельзя назвать прекарным. Если КП будет находиться в диапазоне от 1 до 2, то эта группа будет иметь тенденцию к прекарности, и чем выше КП, тем ближе выбранная группа к «настоящим» прекариям. «Не-прекарии» или «не-прекариат» – это те работники, у которых присутствуют от 0 до 2 признаков прекарности. «Прекарии» – те, у кого мы находим 3 и более признаков.

Анализ показывает, что у работников, занятых в сфере строительства, наибольший коэффициент прекарности (1,5), выше среднего он и в сфере торговли (1,3), а в бюджетной сфере – минимальный (0,6). Таким же образом возможно рассчитать КП для возрастных или любых других социальных групп.

При одновременном наличии трех и более признаков мы относим респондента к группе прекаризированных работников, или прекариев. Из всей выборки таковых оказалось 403 человека (33,6%). По количеству одновременно присутствующих признаков прекарии распределились следующим образом (табл. 2).

Таблица 2. Количество признаков прекарности и количество работников

|

Количество признаков прекарности Количество респондентов |

% от всех прекариев |

|

|

3 |

231 |

57,3 |

|

4 |

104 |

25,8 |

|

5 |

48 |

11,9 |

|

6 |

17 |

4,2 |

|

7 |

3 |

0,7 |

|

Всего |

403 |

100,0 |

Прекарии и не-прекарии: социально-демографические характеристики.

Средний возраст прекариев – 40,7 лет, не-прекариев − 42,8 года. В группе прекариев больше молодых людей (см. табл. 3), это можно счесть естественным, так как молодежь чаще соглашается на неформальное трудоустройство по разным соображениям, а это ведущий признак прекаризации занятости [Прекариат…, 2020]. Молодым людям часто не хватает образования или опыта, чтобы претендовать на устойчивые позиции в компании или организации. Но среди прекариев 48,4% работников 30−49 лет – это самый работоспособный возраст, это работники с опытом работы и достаточной квалификацией. На наш взгляд, такая ситуация говорит об общем неблагополучии на российском рынке труда.

Среди прекариев оказывается больше мужчин − 58,6% (среди не-прекариев мужчин − 46,3%), чем женщин. Это связано с особенностями их занятости (подробнее см.: [Шевченко, 2018]). Мужчины чаще работают в сферах, особенно подверженных прекаризации – это строительство, транспорт [Прекариат, 2020]. В стремлении к бо́льшим заработкам они чаще соглашаются на неформальное трудоустройство и худшие условия труда, чаще перерабатывают, такие практики являются признаками прекаризованной занятости.

В группе прекариев больше людей со средним и начальным образованием: образованные работники имеют больше шансов получить хорошую позицию на рынке труда. Стоит отдельно выделить несоответствие работы образованию/квалификации и изменение профессии у прекариев, что свидетельствует об их депрофессионализации.

Здесь больше работников частных предприятий, что можно объяснить условиями труда: на частных предприятиях работникам чаще предлагается неформальное трудоустройство или «серая» зарплата, и они соглашаются на это с тем чтобы повысить свой доход. На невыгодные условия труда часто соглашаются работники с небольшим трудовым стажем (до 10 лет). Часто неофициальное трудоустройство является − обязательное условие предоставления работы: отсутствие необходимого стажа (т.е. опыта работы) вынуждает соглашаться на такие предложения. Получив стаж работы по профессии, работник получает больше возможностей для официального (формального) трудоустройства.

Место жительства (крупный или средний город, рабочий поселок или сельское поселение) не влияет на попадание в группу прекариев или не-прекариев: их количество в процентном отношении примерно одинаково в разных типах поселений.

Таблица 3. Социально-демографические характеристики

|

Характеристики Прекарии |

Не-прекарии |

|

|

Пол |

|

|

|

Мужчины |

58,6 |

46,3 |

|

Женщины |

41,4 |

53,7 |

|

Возраст, лет |

|

|

|

До 24 |

9,9 |

4,9 |

|

25-29 |

16,1 |

9,7 |

|

30−39 |

28,5 |

30,2 |

|

40−49 |

19,9 |

29,0 |

|

50−59 |

15,4 |

16,6 |

|

Старше 60 лет |

10,2 |

9,7 |

|

Образование |

|

|

|

Начальное |

7,2 |

2,0 |

|

Среднее, среднее специальное |

71,7 |

55,5 |

|

Неполное высшее |

4,2 |

4,4 |

|

Высшее |

16,9 |

38,1 |

|

Форма собственности предприятия |

|

|

|

Государственная |

19,1 |

42,9 |

|

Частная |

54,6 |

31,0 |

|

Трудовой стаж |

|

|

|

До 1 года |

5,2 |

1,9 |

|

От 1 до 3 лет |

10,7 |

7,0 |

|

От 3 до 10 лет |

29,3 |

23,7 |

|

Свыше 10 лет |

54,8 |

67,4 |

Ситуация на рынке труда.

Отвечая на вопрос о важности работы в своей жизни, 83,2% не-прекариев сказали, что она «очень важна» для них, среди прекариев таких 71,5%. Но возникает вопрос – что первично: меньшая значимость работы для прекариев, и поэтому они оказываются в этой подгруппе, или они «переключаются» на другие ценности жизни, поскольку работа не приносит удовлетворения? На этот вопрос в нашем исследовании ответа пока нет.

Помимо тех признаков, которые позволяют определять работников как прекариев, в сфере труда есть и другие характеристики, отличающие их от не-прекариев. Прекарии чаще хотят сменить работу (27,3% – прекарии, 8,8% – не-прекарии), реже оценивают условия труда как «нормальные» (21,8% – не-прекарии, 34,5% – прекарии), чаще указывают на несправедливость оплаты труда (13,8% – не-прекарии, 9,9% – прекарии).

Среднемесячный заработок не-прекариев составляет 29982 руб., прекариев – 26867 руб. Доход на каждого члена семьи у не-прекариев − 21362 руб., у прекариев – 18863 руб. (это средние показатели по России). Разница может покажется несущественной, но нужно иметь в виду, что суммы невелики сами по себе, и 3 тыс. руб. для небогатых людей – это значимая величина. Кроме этого, свои деньги прекарии получают в результате переработок и дополнительной занятости, часто в неблагоприятных условиях труда [Кученкова, 2021]. Но даже дополнительные трудовые усилия позволяют прекариям лишь незначительно повысить свой уровень дохода, «догнать» не-прекариев им не удается. Иначе говоря, имеет место сверхэксплуатация работников. Об этом писали и другие авторы, не используя термин «прекаризация» [Эфендиев, Балабанова, 2012]. Таким образом, прекарии, по сравнению с не-прекариями, находятся в невыгодном положении на рынке труда.

Социальные гарантии.

Трудовое законодательство в его современном виде стало итогом длительной борьбы трудящихся за свои права, результатом соглашений между работодателями и работниками, в лице профессиональных союзов, при непосредственном участии государства. Существование социалистической альтернативы принуждало работодателей (собственников предприятий) устанавливать справедливые нормы труда и гарантировать социальную защиту работников. В нашей стране трудовое законодательство в значительной мере сохраняет нормы, установленные в советское время, хотя и подвергается ревизии, нацеленной на сокращение прав работников. Проблема состоит в том, соблюдаются ли нормы социальной защиты, и может ли работник в случае их нарушения попытаться отстоять свои права. Наши данные показывают, что работники, находящиеся в неустойчивом положении на рынке труда, теряют и социальные гарантии.

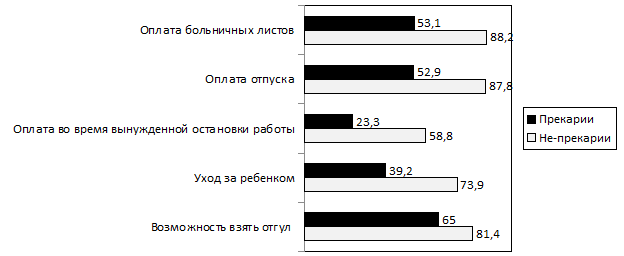

Прекарии находятся в ущемлённом положении по ряду позиций: оплата больничных листов; оплата отпуска; оплата во время вынужденной остановки работы; уход за ребенком; возможность взять отгул (рис. 1). Разница между двумя группами работников по важнейшим социальным гарантиям составляет примерно 35%. Даже по такой простейшей позиции как возможность взять отгул, которую обычно предоставляют организации своим работникам при условии предварительной или последующей отработки рабочего времени, прекарии отстают от не-прекариев на 16,4%.

Рис. 1. Социальные гарантии работников

По уровню соблюдения социальных гарантий прекарии нашего времени напоминают классический пролетариат XIX в. Все важнейшие социальные достижения XX в. в области труда к ним больше не относятся. Насколько они готовы протестовать и отстаивать свои права? Как показывают исследования, протестная активность работников невелика, поскольку они опасаются дальнейшего ухудшения своего положения или увольнения и не верят в результативность протестов [Воробьева, 2021]. Неустойчивые, ущемленные позиции работников на рынке труда и в области социальной защиты, несомненно, отражаются на их жизненной активности в других сферах.

Сфера политики и общественной жизни.

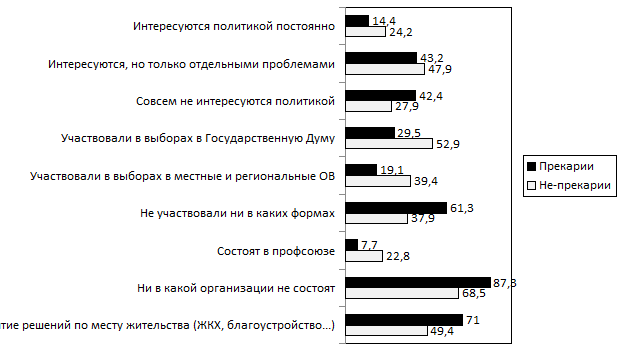

Политическая жизнь страны не слишком интересует россиян в целом [Жизненный мир, 2016]. Этому способствует множество факторов: погруженность в повседневность, так называемую «борьбу за выживание»; невысокий уровень доверия властям и уверенность в том, что от участия в политической жизни ничего не изменится [Воробьева, 2016]. При этом не-прекарии проявляют большую политическую активность: чаще интересуются политикой, участвовали в выборах в Государственную думу, местные и региональные органы власти (см. рис. 3).

Рис. 2. Участие в политической и общественной жизни

Сфера общественной жизни – ближайшая зона жизни человека, среда, с которой он непосредственно соприкасается – условия местности (город, село или район), где он живет, местные или профессиональные сообщества разного рода, культурные, спортивные объединения и т. д. Возможность и желание участвовать в общественной жизни определяют человека как гражданина, как личность с активной жизненной позицией. Ни среди населения в целом, ни среди работников не проявляется «избыточной» общественной активности. Наши данные показывают, что прекарии чаще, чем не-прекарии говорят о том, что они не влияют на принятие решений по месту жительства (ЖКХ, благоустройство и т. д.), не состоят ни в какой общественной организации, включая профсоюз (рис. 2).

Можно сделать вывод, что в сфере политической и общественной жизни не-прекарии заметно более активны. Прекарии же демонстрируют политическую и общественную отчужденность, обусловленную, скорее всего, нехваткой времени, доходов, общей жизненной усталостью, апатией, а в сфере политики – недоверием властям как на государственном, так и на местном уровне.

Здоровье.

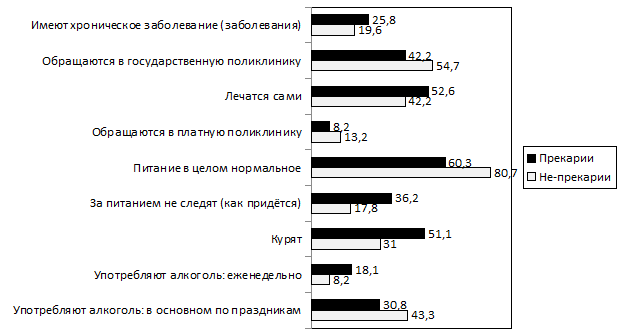

Одной из базовых ценностей человека является здоровье, оно входит в тройку жизненных ценностей, поэтому оценки состояния и поддержания здоровья разных групп общества дают ценную информацию об их социальном самочувствии [Жизненный мир, 2016]. Прекарии чаще указывают, что имеют хронические заболевания, в отличие от не-прекариев. Они чаще указывают, что лечатся сами, когда заболеют, реже обращаются в государственную и платную поликлиники. Если более редкое обращение к платным врачам можно объяснить нехваткой денег, то отказ от обращения к врачам вообще – не только нехваткой времени, но и менее ответственным отношением к состоянию своего здоровья. Такие же тенденции мы видим применительно к питанию. Прекарии заметно реже считают, что их питание в целом нормальное, чаще указывают, что не следят специально за питанием (рис. 3).

Вероятно, не-прекарии больше озабочены собственным здоровьем и интересуются спортом (как в пассивном, так и активном варианте), так как чаще посещают спортивные занятия и спортивные мероприятия (13,8% – не-прекарии, 9,9% – прекарии), проводят время на природе, гуляют (27% – не-прекарии, 22,3% – прекарии).

Возможно, преобладание мужчин среди прекариев приводит к тому, что в этой группе показатели самосохранительного поведения столь низки: как известно, его уровень имеет гендерную специфику (мужчины уделяют меньше внимания здоровью по сравнению с женщинами).

Рис. 3. Отношение к здоровью

Свободное время / досуг.

Различия между группами работников наблюдаются и в проведении свободного времени. И в той, и в другой его немного, российские работники зачастую перерабатывают сверх обычного рабочего времени. Но структура занятий в свободное время разная, на что может оказывать влияние гендерная специфика групп (рис. 4). Не-прекарии больше занимаются домашним хозяйством, детьми (отметим, что домашнее хозяйство рассматривается здесь как «свободное время», исходя их представления о том, что «это не работа»). Зато прекарии чаще «просто расслабляются».

Не-прекарии больше читают художественную литературу, чаще посещают театры, кино, концерты, ходят в музеи и на выставки, читают газеты и журналы, смотрят телепередачи, слушают радио, то есть заметен более выраженный интерес к культурному досугу. Не-прекарии больше увлекаются компьютером, Интернетом, что можно объяснить как более высоким уровнем образования и характером занятости не-прекариев, так и большей дополнительной загруженностью прекариев (рис. 4). С другой стороны, ограниченное свободное время не мешает 13,4% прекариев бывать в кафе, барах, ресторанах (против 9,5% у не-прекариев), так что, скорее всего, речь может идти о разном отношении к проведению свободного времени, т.е. о различиях в образе жизни и, возможно, о разном культурном уровне тех и других, а также о гендерных различиях.

Рис. 4. Свободное время и досуг работников

Семья и ближний круг.

Точкой опоры и группой поддержки для прекариев и не-прекариев выступает семья – ее значимость в равной мере велика для тех и других (93,1% – у прекариев, 95,6% – у не-прекариев). Но те и другие имеют некоторые отличия как по брачному статусу, так и по наличию детей. Не-прекарии чаще состоят в официальном браке (70,1% против 58,1% среди прекариев), чем в гражданском союзе (6,8% против 14,1% у прекариев). У 28,8% прекариев нет детей (у не-прекариев – у 20,3%). У 40,8% не-прекариев есть один ребенок, у 32,4% − двое (у прекариев – 32,0% и 29,8% соответственно).

Важность друзей отмечают 58,8% прекариев и 65,7% не-прекариев отмечают – те такой значимый пункт социальных сетей поддержки, как друзья, у прекариев менее значим. Разница также в том, что не-прекарии чаще «полностью удовлетворены» кругом общения (друзьями, знакомыми, приятелями) – 56,6% против 34,7% у прекариев.

В целом значимость этой сферы наглядно видна при сравнении с «дальним» социальным кругом, в который входят коллеги, руководители организации, в которой работают люди, профсоюзная организация. При этом различия между прекариями и не-прекариями также значительны. Так, в сложной жизненной ситуации обратятся за помощью к коллегам по работе 17,6% прекариев, 21,1% − не-прекариев, к руководителям предприятия или организации 9,9% прекариев, 15,8% − не-прекариев, в профсоюзную организацию – 0,5% прекариев, 2,8% − не-прекариев.

Вместе с тем 90,2% прекариев 84,5% не-прекариев обратятся за помощью к членам семьи, родным, 59,8% прекариев м 60,0% не-прекариев – к друзьям. Снижение доверия к «дальнему» социальному кругу сопровождается упрочением ближних социальных связей.

Самооценка жизни прекариями и не-прекариями.

Прекаризация жизни отражается в различиях субъективных самооценок. Удовлетворенность жизнью у не-прекариев выше почти в 2 раза (удовлетворены своей жизнью 23,8% прекариев и 41,5% не-прекариев, не удовлетворены – 16,9 и 7,8% соответственно).

Материальное положение ухудшилось за последние три года у 36,5% прекариев, у 18,3% не-прекариев; улучшилось − у 17,6% прекариев, у 29,4% не-прекариев. Такие же примерно оценки дают работники своей жизни и жизни семьи в последние три года: она ухудшилась у 33,0% прекариев, у 16,3% не-прекариев; улучшилось − у 16,4% прекариев, у 29,7% не-прекариев.

Тенденции нестабильности жизни, неуверенности отражаются в оценках будущего. Отвечая на вопрос: «Ваша жизнь в ближайшем будущем улучшится?», 48,6% не-прекариев говорят, что улучшится (18,8% – не улучшится), среди прекариев таких 37,2% (не улучшится – 31,0%). Таким образом, если отношение к будущему у не-прекариев можно назвать «осторожным оптимизмом», то в ответах прекариев просвечивает растерянность и неверие в лучшее. Это тем более тревожно, если учесть, что среди прекариев больше молодых людей, а они обычно демонстрируют оптимизм; в данном случае этого нет, что определенным образом характеризует их жизнь. Показательно, что примерно треть тех и других затруднились с ответами.

Заключение.

Сравнение позиций и поведения работников, которых мы по нескольким признакам отнесли к прекариям и не-прекариям, показывает, что группа прекариев проигрывает или проявляет меньшую активность в разных сферах жизни, а также демонстрирует некоторые отличия в образе жизни.

На наш взгляд, именно прекаризованность занятости является фактором прекаризованности в других сферах жизни, то есть прекаризованность в трудовой сфере первична, потому что работа – источник необходимых доходов (средств к существованию) у большинства россиян. Кроме того, сверхзанятость во временном выражении приводит к уменьшению времени, которое можно распределить на остальные сферы жизни. Нехватка доходов и времени усугубляет ситуацию прекаризованности, не позволяя удовлетворительно решать многие жизненные задачи (поддержание здоровья, образование и повышение квалификации, занятия физкультурой и спортом, культурный досуг, отдых и многое другое).

При этом нужно иметь в виду, что пока занятые находятся в трудоспособном возрасте, они часто предпочитают неоформленные трудовые отношения, если это обеспечивает им большую заработную плату. Пенсионная система нашей страны пока предлагает социальные пенсии всем, в том числе тем, кто не был трудоустроен официально, и за кого работодатель не платил взносы в Пенсионный фонд. Но в законодательство уже внесены изменения, которые приведут к отсутствию пенсионного обеспечения (и, возможно, обязательного медицинского страхования) работников, не имевших официального трудоустройства. Через некоторое время эти работники войдут в пенсионный возраст и, с большой долей вероятности, останутся без государственной социальной поддержки. И если ситуация в сфере труда не изменится, через 2−3 десятилетия наше общество ждут крупные социальные потрясения.

Библиография

- 1. Анисимов Р.И. Труд в эпоху неопределенности // Социологические исследования. 2017. № 11. С. 44–52. DOI: 10.7868/S013216251711006X.

- 2. Анисимов Р.И., Кученкова А.В., Тощенко Ж.Т., Шевченко И.О. Критерии определения прекарной занятости // Прекариат: становление нового класса: Колл. Моногр. / Под ред. Ж.Т. Тощенко. М.: ЦСП и М, 2020. С. 76−94.

- 3. Бобков В.Н, Вередюк О. В., Колосова Р. П., Разумова Т. О. Занятость и социальная прекаризация в России: введение в анализ: моногр. М.: ТЕИС, 2014.

- 4. Бобков В.Н. Неустойчивая занятость в Российской Федерации: состояние и направления снижения // Народонаселение. 2019. Т. 22. № 2. С. 91−104. DOI: 10.19181/1561-7785-2019-00018.

- 5. Воробьева И.В. Протестный потенциал россиян и особенности его проявления в трудовой сфере // Прекарная занятость: истоки, критерии, особенности (колл. моногр.) / Под ред. Ж.Т. Тощенко. М.: Весь Мир, 2021.

- 6. Воробьёва И.В. Противоречия и парадоксы политических ориентаций в структуре жизненного мира россиян // Социологические исследования. 2016. № 1. С. 17−26.

- 7. Воронин Г.Л., Крамер А.Д. Неформальная занятость в России как условие становления прекариата // Вестник Нижегородского университета им. Н.И. Лобачевского. Серия: Социальные науки. 2021. № 3 (63), с. 69–78. DOI: 10.52452/18115942_2021_3_69.

- 8. Голенкова З.Т., Голиусова Ю.В. Новые социальные группы в современных стратификационных системах глобального общества // Социологическая наука и социальная практика. 2013. №3. С. 5−15.

- 9. Жизненный мир россиян: 25 лет спустя (конец 1980-х – середина 2010-х гг.) / Под ред. Ж.Т. Тощенко. М.: ЦСПиМ, 2016.

- 10. Кученкова А.В. Прекаризация занятости как фактор дифференциации заработной платы и социального самочувствия работников // Вестник Российского университета дружбы народов. Серия: Социология. 2021. Т. 21. №1. С. 84−96. DOI: 10.22363/2313-2272-2021-21-1-84-96.

- 11. Неустойчивая занятость в Российской Федерации: теория и методология выявления, оценивание и вектор сокращения. М.: КноРус, 2018.

- 12. Попов А. В., Соловьева Т. С. Прекаризация занятости: анализ научного дискурса о сущности и векторах измерения // Социологические исследования. 2020. № 9. С. 103–113. DOI: 10.31857/S013216250009618-2.

- 13. Попов А.В. Влияние прекаризации занятости на положение наемных работников: социологический аспект // Вопросы территориального развития. 2019. Вып. 5 (50). С. 1−14.

- 14. Попов А.В., Соловьева Т.С. Анализ и классификация последствий прекаризации занятости: индивидуальный, организационный и общественный уровни // Экономические и социальные перемены: факты, тенденции, прогноз. 2019. Т. 12. № 6. С. 182–196. DOI: 10.15838/esc.2019.6.66.10.

- 15. Прекариат: становление нового класса: колл. монография / Под ред. Ж.Т. Тощенко. М.: ЦСП и М, 2020.

- 16. Прекарная занятость: истоки, критерии, особенности (кол. монография) / Под ред. Ж.Т. Тощенко. М.: Весь Мир, 2021.

- 17. Романовский Н. В. Опасный класс? Тема не закрыта (мысли о проблеме) // Социологические исследования. 2019. № 9. С. 96−105. DOI: 10.31857/S013216250006664-3.

- 18. Сигитова М.А., Филиппова К.В. Прекаризация как проявление аномии в трудовой сфере // Общество: социология, психология, педагогика. 2021. № 6. С. 36–40. DOI: 10.24158/spp.2021.6.5.

- 19. Стэндинг Г. Прекариат: новый опасный класс. М.: Ад Маргинем, 2014.

- 20. Тихонова Н.Е. Прекариат и перспективы изменения социальной структуры российского общества // Социологические исследования. 2019. № 2. С. 167–173.

- 21. Тощенко Ж. Т. Прекарная занятость – феномен современной экономики // Социологические исследования. 2020. № 8. С. 3−13. DOI: 10.31857/S013216250009904-7.

- 22. Тощенко Ж.Т. Прекариат – новый социальный класс // Социологические исследования. 2015. № 6. С. 3−13.

- 23. Тощенко Ж.Т. Прекариат: от протокласса к новому классу. М.: Наука, 2018.

- 24. Трансформация труда в (де)глобализирующемся обществе: сборник научных статей / Под ред. Н.Г. Скворцова, Р.В. Карапетяна. СПб.: Скифия-принт, 2021.

- 25. Хорошилов Д.А. Онтологическая, социальная и психологическая прекарность: пути взаимодействия в транзитивном обществе // Новые психологические исследования. 2021. № 2. С. 64–83. DOI: 10.51217/npsyresearch_2021_01_02_04.

- 26. Шевченко И. О., Шевченко П. В. Гендерные особенности прекарности // Социологические исследования. 2019. № 9. С. 84−95. DOI: 10.31857/S013216250006671-1.

- 27. Шевченко И.О. Прекаризация работников: опыт расчета коэффициента прекарности // Будущее социологического знания и вызовы социальных трансформаций (к 90-летию со дня рождения В. А. Ядова): Сб. мат., Москва, 28–30 ноября 2019 года. М.: ФНИСЦ РАН, 2019. С. 782−789.

- 28. Шкаратан О.И., Карачаровский В.В., Гасюкова Е.Н. Прекариат: теория и эмпирический анализ (на материалах опросов в России, 1994-2013) // Социологические исследования. 2015. № 12. С. 99−110.

- 29. Эфендиев А.Г., Балабанова Е.С. Человеческое измерение" российского бизнеса: к демократически-гуманистическому типу социальной организации фирмы // Социологические исследования. 2012. №7. С. 43−54.

- 30. Campbell B., Laheij C. Urban Precarity // City & Society. 2021. 33(2). P. 1−20. DOI:10.1111/ciso.12402.

- 31. Cornelius-Bell A., Bell P.A. (2021) The academic precariat post-COVID-19 // Fast Capitalism. 2021. Vol 18. No 1. URL: https://fastcapitalism.journal.library.uta.edu/index.php/ fastcapitalism/article/view/404 (дата обращения: 17.02.2022). DOI: 10.32855/fcapital.202101.001.

- 32. Nititham D.S. Positionalities of Precarity // Journal of Autoethnography. 2022. 3(1). P. 38−56. DOI:10.1525/joae.2022.3.1.38.

- 33. Salustowicz P. The Social and Political Implications of the Precariat // Precarious Places Social, Cultural and Economic Aspects of Uncertainty and Anxiety in Everyday Life. Springer VS, Wiesbaden. 2020. P. 85–107. DOI: 10.1007/978-3-658-27311-8.

- 34. Standing G. The Precariat: The New Dangerous Class. London, New York: Bloomsbury Academic, 2011.