- Код статьи

- S013216250018915-9-1

- DOI

- 10.31857/S013216250018915-9

- Тип публикации

- Статья

- Статус публикации

- Опубликовано

- Авторы

- Том/ Выпуск

- Том / Номер 5

- Страницы

- 3-14

- Аннотация

в статье рассматривается проблема контрфинальности. Контрфинальность это непреднамеренные коллективные последствия нескоординированных индивидуальных действий. Предлагается рассмотреть проблему данного феномена с точки зрения трех теоретических проблем в социологии: понимания мотива действия, перехода от индивидуальных целей к коллективным результатам и непреднамеренных последствий.Понимание мотива действия является первоначальной задачей при изучении контрфинальности. Понять мотив действия можно посредством наличия запаса социальных знаний и представления о типичных ситуациях и типичных мотивах, характерных для этих ситуаций. Поняв мотив индивидуальных действий, при исследовании контрфинальности важно проследить как происходит переход от этих действий к коллективных иррациональным последствиям. Такой переход возможен в силу недальновидности индивидов, сосредоточенных только на личных целях. Помимо этих ложных представлений, у непреднамеренных коллективных последствий можно выделить и другие условия возникновения: недостаточность информации, озвученные публично предсказания и др. Представленная последовательность описания контрфинальности от действия к последствиям является теоретическим ориентиром и более детальное описание всех этапов возникновения контрфинальности является задачей конкретного эмпирического исследования.

- Ключевые слова

- контрфинальность, непреднамеренные последствия, действие, рациональность, парадокс, мотив, иррациональность

- Дата публикации

- 21.06.2022

- Год выхода

- 2022

- Всего подписок

- 11

- Всего просмотров

- 219

Введение. Темы непреднамеренных последствий, парадоксов и социальных дилемм являются одними из центральных в социологии. Ранние социологические работы на эту тему включали описание последствий капитализма [Marx, 1973], рационализации [Вебер, 1990; Mica, 2014; Зарубина, 2020] и отклонения от нормы [Мертон, 2006]. В 1970-х–80-х гг. вышли работы с описанием социальных противоречий как следствия индивидуальных действий [Elster, 1978; Giddens, 1984; Boudon, 2016 (1982)]. Сегодня описываются разные классификации и новые возможности исследования социальных противоречий [Portes, 2000; De Zwart, 2015; Mica, 2018]. Исследуются противоречия, связанные с городской средой [Баньковская, 2011], современным образованием [Акулич, 2016], капитализмом [Черныш, 2018]. При этом исходной задачей является описание процесса возникновения противоречий. Фокусированное исследование противоречий включает теоретический разбор ключевых понятий. Среди понятий, описывающих противоречия, можно выделить понятие контрфинальности как противоречия между результатом предполагаемым и фактическим. Проблема контрфинальности проявляется на пересечении ряда классических теоретических проблем социологии.

(1) Контрфинальность включает проблему понимания и объяснения действия, конкретнее – намерения индивидов. Самые разные решения этой проблемы предлагали классики социологии [Вебер, 2016; Парсонс, 2000; Шюц, 2004]. В контексте контрфинальности проблема понимания и объяснения действия предстает как первоначальная дилемма, когда необходимо обозначить мотивы участников, чтобы понять действительно ли результат их действий противоположен их намерениям, или же это только побочный результат, не прямо противоположный изначальным намерениям.

(2) Контрфинальность включает проблему перехода от индивидуального рационального действия к иррациональным коллективным последствиям. Эта проблема широко исследуется теоретиками практической рациональности и теории игр. В отличие от представителей интерпретативизма и других микросоциологических моделей объяснения действия, теоретики практической рациональности ориентированы на исследование действия как части общественного процесса.

(3) Контрфинальность – разновидность непреднамеренных последствий [Boudon, 1982; Baеrt, 1991; Mica, 2018]. Эту проблему в социологии наиболее остро поставил Р. Мертон. В работе 1936 г. он обращает внимание на сходство множества терминов, описывающих проблему непреднамеренных последствий, которые, однако, присутствуют в различных контекстах [Мертон, 2009]. Отсутствие систематического теоретического анализа объясняется широким диапазоном этих контекстов, в которых сама постановка вопроса о принципиальном единстве и преемственности способов такого анализа является проблемой. Прежде всего, принципиальное единство заключается в изучении условий, в которых совершается действие.

Контрфинальность можно рассматривать как производную от обозначенных выше трех. Исходя из этих посылок, в статье предлагается рассмотреть контрфинальность с точки зрения единства этих трех теоретических контекстов и обозначить возможности теоретической кодификации контрфинальности. Однако прежде необходимо кратко остановиться на истории проблемы контрфинальности в социологии.

Определение контрфинальности. Контрфинальность – это непреднамеренные последствия, вызванные нескоординированными действиями. Данное понятие было введено Ж.П. Сартром [Sartre, 2004], в социологической теории оно получило развитие благодаря Ю. Элстеру. Более расширенное определение Элстера «Контрфинальность – это непреднамеренные последствия, которые возникают, когда каждый человек в группе действует на основе такого предположения о своих отношениях с другими, что при обобщении, они дают противоречие в выводе ошибки композиции, при том, что антецедент этой ошибки является истинным» [Elster, 1978: 106].

Для Элстера контрфинальность есть разновидность негативных последствий действий, которые требуют преодоления, и потому, важен вопрос о том, как люди справляются с этими последствиями. В этом он видит главную задачу социологов: «Основная задача социальных ученых, безусловно, состоит в том, чтобы объяснить, как люди реагируют на ситуации, которые они сами создают» [Elster, 1978: 109]. Исходя из этих взглядов, Элстер предлагает свою теорию социальных изменений. Контрфинальность интересует его только в контексте влияния на социальные изменения. Элстер проводит ряд концептуальных ограничений, не углубляясь в анализ причин и механизмов возникновения контрфинальности.

После Элстера проблема контрфинальности изучалась в первую очередь с точки зрения теоретического уточнения положений концепции Элстера. Гидденс отмечал, что контрфинальность во многих примерах Элстера является следствием системного противоречия и ее нужно объяснять через двойственность структуры [Giddens, 1979: 140]. После выхода в 1982 г. книги Р. Будона о феномене обратного эффекта (perverse effect), который во многих определениях напоминает контрфинальность, некоторые авторы заметили это и стали воспринимать контрфинальность как разновидность обратного эффекта [Van Parijs, 1982; Baert, 1991; Mica, 2018].

Помимо концептуальных сходств с другими понятиями, отмечалась также и критика самого определения контрфинальности Элстером. Одной из особенностей этого определения является ее связь с логическим противоречием. Так, в основе контрфинальности лежит предположение «то, что возможно для отдельного индивида, не значит, что это возможно для всех одновременно» [Elster, 1978: 99]. Критики отмечали неверную интерпретацию Элстером ошибки композиции и игнорирование ограничений структуры [Smith, 1990; Barnes, Sheppard, 1992]. Однако, помимо влияния структурных ограничений, которые, несомненно, являются одними из элементов производства контрфинальности, эти авторы не смогли предложить ничего нового. Наша проблема заключается в том, чтобы описать феномен возникновения контрфинальности как комплексную социологическую проблему, которая включает не только критику отдельных положений теории Элстера, но показывает некоторую связь между фундаментальными социологическими проблемами, такими как понимание действия, рациональности и непреднамеренных последствий.

Что такое действие и мотив? Если изначальной проблемой анализа контрфинальности рассматривать понимание (намерения, мотива) действия, то неизбежно обращение к веберианской трактовке действия. По Веберу главная задача социологии — это понимание и объяснение действия. Действием является «человеческое поведение (внутреннее или внешнее, воздержание или претерпевание), если и поскольку действующий связывает с ним субъективный смысл. Действие является социальным, если оно по своему подразумеваемому смыслу соотнесено с поведением других людей и ориентируется на него в своем протекании» [Вебер, 2016: 68]. Отсюда два главных элемента в анализе социального действия – субъективный смысл и ориентация на другого.

В ряде случаев трудно провести границу между социальным и не социальным действием. Центральным моментом здесь является осмысленность, осознанность действия. Если человек придает смысл подражанию, будь то мода или традиция, действие приобретает социальных характер. Если же сталкиваются два велосипедиста, то это просто событие, подобное явлению природы. Но если они попытаются избежать столкновения, или же после столкновения будет ссора или обсуждение события, то это уже можно назвать социальным действием. Теперь допустим, что два велосипедиста едут по одной достаточно просторной дороге, а впереди образуется узкая дорожка, куда они вдвоем одновременно вряд ли смогут проехать. Если каждый велосипедист устремится проехать раньше другого, то результат их действий может быть контрфинальным, то есть ни один из велосипедистов не сможет проехать по этой узкой дорожке, так как каждый из них будет создавать препятствие другому и в результате они столкнуться. Субъективным смыслом каждого действия в данном случае было желание проехать первым и каждый поступая таким образом создавал препятствие другому. Такое объяснение контрфинальности позволяет сделать акцент на осмысленности действий, и в этом случае именно осмысленные действия велосипедистов выступали главными факторами возникновения контрфинальности. Но как мы, как внешние наблюдатели, можем понять действие?

Вебер различает непосредственное и объясняющее понимание [Вебер, 2016: 71]. Рационально непосредственно мы можем понимать мысли и действия; иррационально непосредственно – аффекты. (Есть, однако, и точка зрения, согласно которой в актуальном (непосредственном) понимании нет ничего непосредственного. Смысл любого действия непосредственно понятен нам благодаря предшествующим объяснениям, забытыми и ставшими для нас «опривыченными» [Девятко, 2003: 105–106]). Этот аргумент говорит нам о наличии «запаса знаний» («knowledgeability»), благодаря которому мы можем различать и осмысливать действия. Но само объясняющее понимание по Веберу есть понимание мотива. Мы понимаем, какой смысл связывает с действием агент и «почему он делает это именно сейчас и именно в данной связи, если видим, что он занят коммерческим расчетом, доказательством теоремы, либо техническим вычислением или любым другим делом, к которому это суждение и «относится» в соответствии с его, этого действия, понятным для нас смыслом, т.е. если оно оказывается в понятной нам смысловой связи (рациональное мотивационное понимание)» [Вебер, 2016: 71]. Мотив – это смысловая структура, которая представляется действующему как смысловая основа поведения. Вслед за этим определением Вебер вводит очень важное различие: «Последовательно развивающееся поведение будет считаться субъективно адекватным (или адекватным в смысловом отношении) в той степени, в какой соотношение составляющих его частей воспринимается нами (в соответствии с привычными чувствами и мыслями) как типичная (мы обычно говорим «правильная») смысловая связь. Напротив, «каузально адекватной» последовательность процессов будет считаться в той степени, в какой, согласно данным опыта, существует вероятность того, что она постоянно будет протекать таким же образом» [Вебер, 2016: 74]. То есть, каузальное объяснение указывает на вероятность, что за одним процессом следует другой процесс, и эта вероятность может быть оценена и выражена количественно. Роль каузального объяснения состоит не в поиске статистических вероятностей, а в демонстрации вероятности того, что объяснение через конкретный мотив, будет правильным в других случаях [Степанцов, 2013: 54]. При определении законов Вебер указывает на «подтвержденные наблюдениями типичные вероятности определенного хода социального действия, ожидаемого при наличии тех или иных фактов и понимаемого на основе типичных мотивов и типичного смысла, из которого исходят действующие» [Вебер, 2016: 79]. Получается, что при определенных «фактах» мы можем ожидать типичные социальные действия и типичные мотивы. Тогда наше объяснение будет правильным, насколько оно является типичным.

Для интерпретации контрфинальности в этом контексте веберианской трактовки действия и его мотива следует акцентировать, как представляется, вывод: любое, сколь бы ясным оно ни казалось, толкование мотивов – это гипотеза, а «контроль понимающего истолкования смысла по результату, т.е. по исходу действительного процесса, неизбежен, как и в случае любой другой гипотезы» [Вебер, 2016: 73]. Конкретное действие имеет свой «ход событий» и только на основании этого хода событий может быть «каузально истолковано», поскольку «каузальное истолкование» предполагает соотнесение мотива и последовательности событий.

Единичный анализ действия – это отправной пункт при анализе любого случая контрфинальности. Чтобы понять действие и мотивы акторов, нам нужно, (1) иметь некоторых запас социальных знаний, (2) мы должны иметь представления о типичных ситуациях и типичных мотивах, побуждающих людей к действиям. В целом, целерациональное действие, которые лежит в основе контрфинальности, понимается путем соотнесения смысла действия с контекстом ситуации. В таком случае социолог, исследующий контрфинальность, в первую очередь должен в этнографическом смысле изучить контекст ситуации и выявить типичные мотивы и смыслы, характерные для данного контекста. Таким видится первоначальный шаг в исследовании контрфинальности.

Прежде чем перейти к следующему разделу, дам несколько концептуальных уточнений. Контрфинальность предполагает целерациональность действий. В случае целерационального действия понимание мотива дает понимание цели действия. Интенция же – это осознанная направленность действия на достижение цели. Цель – это предполагаемый результат действия в будущем. В целерациональном действии мотив связан с будущим положением дел, а потому интенция это и есть мотив, ориентированный на будущее, то есть цель. Рациональность в этом случае – это инструмент расчета соотношения цели, средств и других последствий индивидуального действия. В этом плане понятие контрфинальности абсолютно соответствует интерпретативистской концепции действия, так как не предполагается ошибок в индивидуальных рациональных действиях. Таким образом наш следующий шаг понять, как индивидуальные целерациональные действия приводят к коллективным иррациональным последствиям.

От индивидуальных действий к коллективным последствиям. Контрфинальность возникает как следствие рациональных действий индивидов, при том, что последствия совокупности этих действий видятся не рациональными. Здесь сам механизм контрфинальности предполагает грубый переход от рациональности индивидуальной к нерациональности коллективной. Так называемые теории практической рациональности прямо исследуют обозначенную проблему и нередко ориентированы на решение таких противоречий, которые также имеют свойства контрфинальности.

Прежде всего, практическая рациональность связана с эффективным достижением соответствующих целей [Rescher, 1995: 26]. Практическая рациональность — это всегда выбор наилучшего способа действия, взвешивание между потенциальной прибылью и возможными потерями. Этот выбор связан с определенными ограничениями, нормами, ценностями и рисками. Говоря о теории полезности и рациональном выборе в социологии можно начать с идей В. Парето. Он рассматривал равновесие системы как производную функцию от рациональности и прибили отдельных индивидов. Равновесие социальной системы зависит от некоторых условий, которые различаются по степени изменчивости. Так, бывают условия, которые мало изменчивы (климат, география, почва), и условия, которые максимально изменчивы (деривации) [Парето, 2008: 335]. Между этими группами условий выделяются и другие, которые ранжируются по степени изменчивости. Соотношение этих условий порождает равновесие социальной системы. Если представить равновесие в форме уравнения, то оно будет включать определенные переменные, которые различаются по степени изменчивости и которые имеют определенную связь между собой. Проблема такого уравнения состоит в том, что количество переменных может быть неограниченно много и при добавлении новых переменных решение проблемы будет более точным. В свете проблемы контрфинальности следует отметить, что это уравнение можно применить для определения причин контрфинальности. Не только рациональные действия акторов приводят к противоположным последствиям, но и многие другие факторы. Уточнение этих факторов и есть основная проблема в исследовании контрфинальности. Когда же эти факторы будут установлены, то можно строить цепочку взаимосвязи между этими факторами, находить точки соприкосновения и строить гипотезы о причинах контрфинальности и возможных решениях путем коррекции и изоляции некоторых факторов и переменных. Конечно, все эти действия являются задачами эмпирического исследования применительно к конкретной ситуации.

В числе свойств социальной системы, которые также являются условием ее равновесия, выделяется полезность, или офелимность (Парето) – экономическая полезность, пригодность определенного предмета для удовлетворения потребности индивида, которую только он сам может оценить. Отсюда следует проблема соотнесения полезностей разных индивидов, которые по-разному оценивают полезность того или иного действия или предмета. Поиск точки равновесия социальной системы включает проблему соотнесения всех полезностей индивидов. Определенное соотнесение полезностей отдельных индивидов даст максимум полезности как для отдельных индивидов, так и для общества в целом. В политической экономии эта проблема решена: точка равновесия достигается, когда каждый индивид достигает максимума офелимности. Связи могут быть даны таким образом, что равновесие будет полностью детерминировано [Парето, 2008: 335]. Однако при отсутствии связи, детерминация будет устранена и тогда равновесие окажется возможным в бесконечном числе точек, где акторы достигают максимума индивидуальной офелимности. Здесь Парето выделяет два варианта возможного развития событий: достижение точки P дает максимум полезности для одних индивидов и отсутствие полезности или вред для других; достижение точки Q дает пользу или вред всем индивидам. С точки зрения экономики достижение точки Q говорит о возможности дальнейшего движения до тех пор, пока это движение будет полезно для всех. Достигая точки P, когда дальнейшее движение уже не приносит пользы для всех, необходимо отойти от экономических предпочтений и перейти к этическим, то есть к помощи тем, кто отстает. Эта точка P и будет назваться точкой максимума офелимности для общности [там же].

Если мы воспользуемся логикой анализа максимума офелимности для общности в отношении проблемы контрфинальности, то мы можем отметить, что контрфинальность как раз имеет одним из своих свойств деление группы на победителей, тех кто извлекает некую прибыль, и проигравших, тех кто терпит некоторые убытки. В этом плане движения до точки P дают максимум офелимности для общности, а дальнейшие движения уже скорее говорят о достижении контрфинальности, при прочих факторах и структуре ситуации.

В отличие от экономической теории в социологии, где общность можно представить как единое целое, нужно различать максимум полезности для общности и максимум полезности общности. Максимум полезности общности достигается, когда общность доходит до некоторого предела, дальнейшее движение от которого сильно ухудшает положение одной группы индивидов. В качестве примера Парето приводит рост численности населения ради военной и политической мощи страны. Достижение же максимума полезности для общности не требует достижения предела, тем самым сохраняя более-менее равное положение всех членов общности. Выбор того, до какого максимума доходить, по Парето, является делом чувств и предпочтений. Таким образом, в некотором релятивистском стиле он отказывается от дальнейшего решения проблемы равновесия и достижения максимума, так как сама проблема требует некоторого допущения и гипотезы о соотношении гетерогенных полезностей. Парето не говорит куда надо двигаться, он дает лишь ориентиры и точки на пути, которые будут вести к разным результатам. Его анализ точек равновесия и максимума полезности представляет весьма большой интерес для проблемы контрфинальности. Мы всегда можем найти точку, где максимум полезности для общности переходит к достижению контрфинальности. По сути теория Парето – это теория пределов, и достижение предела офелимности говорит о переходе к контрфинальности. При всей рациональности действий индивидов, достигая определенного уровня, масштабности и численности, эти действия приближаются к обратному эффекту. Задача эмпирического исследования в этом случае установить возможные точки предельности.

Дальнейшее развитие теорий рационального выбора связано с большей ориентацией на действие индивида и краткое описание основных постулатов этой теории позволяет понять, что в ряде случаев контрфинальность – это закономерный процесс. Р. Будон выделяет несколько постулатов теории рационального выбора [Boudon, 2003: 3-4]. Во-первых, любой социальный феномен является результатом индивидуальных действий и решений. Этот постулат связывается с методологическим индивидуализмом (основа анализа контрфинальности в социологии Элстера [Elster, 1978: 106]). Во-вторых, всякое действие можно понять. В-третьих, любое действие вызвано определенными причинами. В-четвертых, причины действий вытекают из предвосхищаемых последствий, которые ожидает индивид. В-пятых, индивидов в основном волнует последствия действия для себя самих. Этот постулат говорит, что, по сути, люди эгоистичны. И последний постулат гласит, что индивиды при выборе действия различают издержки и выгоды и выбирают максимально выгодный или оптимальный способ действия. Если посмотреть на все эти постулаты, то можно заметить, что все они так и или иначе подразумеваются в теоретическом описании контрфинальность. Контрфинальность наступает, когда люди действуют рационально, но эгоистично. Они думают о последствиях, но прежде всего, только для себя. И когда они не достигают своих целей, они планируют свое действие снова, с учетом приобретенного опыта, и это помогает им избежать дальнейшей контрфинальности.

Итак, теории практической рациональности говорят о том, что при переходе от индивидуального рационального действия к коллективным иррациональным последствиям, во-первых, следует обращать внимание на предел полезности, который достигается общностью и, во-вторых, понимать что отдельные люди, действуя определенным образом, не задумываются о коллективных последствиях и не предвидят их, и потому создаются ложные представления о возможностях достижения цели в условиях его дефицита и повышенного спроса. Теперь, на последнем этапе, когда мы уже имеем определенные представления о понимании целерационального действия, можем понять мотивы действующих и как эти действия приводят к иррациональным коллективным последствиям, нам осталось только рассмотреть, что такое непреднамеренные последствия.

Контрфинальность как разновидность непреднамеренных последствий. Проблему непреднамеренных последствий чаще всего связывают с функционалистской традицией [Мертон, 2009; Giddens, 1979: 7]. Однако мы можем найти эту тему и во многих других традициях [Baert, 1991]. Можно сказать, что так или иначе проблема непреднамеренных последствий связана, скорее, с рядом определенных тем и понятий, нежели с каким-то особенным теоретическим языком описания. Р. Мертон утверждал, что эта тема в той или иной форме представлена в работах всех тех, кто внес существенной вклад в развитие социальной мысли [Мертон, 2009: 5]. Мертон же впервые взялся за систематическое изучение данной проблемы, предприняв попытку обобщения фрагментарных трактовок этого понятия.

В статье 1936 г. Мертон делает сначала несколько замечаний о непреднамеренных последствиях: они не всегда связаны с отрицательными моментами и не всегда воспринимаются как нежелательные. Преднамеренные же последствия по определению всегда желательны, хотя не всегда для всех они очевидны как положительные. В целом, определяя, что такое последствия, он пишет:

«Строго говоря, последствия преднамеренного действия сводятся к тем элементам итоговой ситуации, которые являются следствием исключительно данного действия, то есть к тому, чего не случилось бы, если бы данное действие не было совершено. Более конкретно, последствия — это результат взаимного влияния действия и объективной ситуации, то есть условий, в которых совершается действие. Нас, прежде всего, будут интересовать общие итоги действия при определенных условиях» [Мертон, 2009: 7].

У Мертона последствия определяются не только как отдаленный результат действий, но и как результат влияния условий, в которых эти действия происходили. Таким образом, он предлагает исследовать действия в более широком смысле, не останавливаясь только на проблеме верификации интенции (понимания мотива по Веберу). Последующий анализ более информативен и включает выделение факторов, влияющих или способствующих появлению непреднамеренных последствий.

Первый фактор — состояние знания. Обычно люди действуют на основе мнений и оценок, не точного знания фактов, поэтому в определенных ситуациях незнание некоторых аспектов будет приводить к неожиданным результатам [там же: 12]. Если посмотреть на этот фактор со стороны контрфинальности, то можно сказать, что незнание проявляется здесь как недальновидность, невозможность предсказать желания и интенции других и последствия действий в совокупности. В этом случае, люди также руководствуются своими оценками, которые отнюдь не являются точным анализом ситуации. Поэтому данный фактор можно рассматривать и относительно контрфинальности, но с некоторыми оговорками.

Второй фактор – ошибка. Можно ошибиться при оценке текущей ситуации, в выборе действия, в предсказании последствий действия. Элстер «избавил» понятие контрфинальности от таких ошибок, допустив что все акторы действуют рационально. То есть в их расчетах нет ошибок, одна единственная ошибка заключается в том, что они действуют на основе неверных предположений относительно того, что будут делать другие [Elster, 1990: 129]. Эта ошибка связана также с состоянием знаний и оценкой ситуации.

Еще два фактора, которые выделил Мертон, это «озвученные публично предсказания» и «императивность ближайшего интереса». Озвученные публично предсказания становятся новыми элементами ситуации и изменяют тем самым обычное течение событий [Мертон, 2009: 13]. Если достаточно большое количество людей будет прислушиваться определенного мнения и действовать одинаково, результатом их действий будет контрфинальность. Императивность ближайшего интереса означает, что сосредоточенность на непосредственных результатах действия часто исключает учет отсроченных и других последствий [там же: 13]. Примером влияния императивности ближайшего интереса может служить описанный Сартром случай с китайскими крестьянами. На протяжении многих тысяч лет китайские крестьяне вырубали деревья для того, чтобы увеличить площади для посева. Позитивный момент такой деятельности в том, что они могли теперь выращивать то, что им нужно в бóльших количествах, у них не было дефицита. Негативный момент такой деятельности состоит в сокращении количества деревьев. Это сокращение становится негативно сказывается на защите почвы: из-за того, что холмы и равнины очищены от деревьев, развивается эрозия почвы, что приводит к повышению уровня воды в реках и к затоплениям. Таким образом, история китайских наводнений становится результатом намеренно созданного образца действий [Sartre, 2004: 162]. Думая о своих непосредственных интересах, крестьяне не думали, к чему могут привести их действия в будущем.

Элементы производства непреднамеренных последствий, в том числе намерения действия и условия действия, о которых писал Мертон, могут быть использованы и в описании контрфинальности. Иначе говоря, так как контрфинальность является разновидностью непреднамеренных последствий, мы можем использовать схожие инструменты анализа, с некоторыми поправками на различие между самими феноменами.

После Мертона исследование непреднамеренных последствий не вызвало широкого интереса. Как отмечал в 1982 г. Р. Будон, «в современном социологическом анализе эта тема так же редка, как и обычна в общественной жизни» [Boudon, 2016: 3]. Будон стал развивать эту тему, но уже в другом направлении. Вместо мертоновского понятия «непреднамеренные последствия» он использует понятие «обратного эффекта» (perverse effect). Данное понятие несколько отличается по смыслу.

Обратные эффекты — это нежелательные последствия, иногда даже неожиданные. Давая определение этим эффектам, Будон пишет: «это вопрос индивидуальных и коллективных эффектов, которые возникают в результате сопоставления индивидуальных поведений, и которые не были включены в изначальные цели акторов» [Boudon, 2016: 5]. Такое определение весьма отличается от того, о чем писал Мертон. Здесь мы находим и факт суммирования действий, и факт противоположности результата интенциям акторов. Будон также пишет, что синонимами «обратного эффекта» являются «эффект композиции», «нежелательный эффект», и даже «эффект агрегации». Эти понятия, несомненно, указывает на некоторую связь идей Будона с идеями Элстера. Однако подход Будона воспринимается намного шире и это хорошо видно в иллюстрациях обратного эффекта. Например, очередь по Будону порождает обратные эффекты, так как время ожидания воспринимается как негативное и нежелательное явление. Каждый участник очереди теряет время, но приобретает определённый товар или услугу. В этом случае обратный эффект понимается как сопутствующее нежелательное последствие. Другим примером обратного эффекта, Будон берет пример Ж. Ж. Руссо. Два дикаря договариваются пойти на охоту на оленя, так как один дикарь не справится с такой задачей, а вдвоем они получат больше мяса от оленя, чем если бы один дикарь направился на охоту за зайцами. Однако тот дикарь, который первым увидит зайца, сразу же выйдет из соглашения. Таким образом, дикари не достигают того, что они планировали. В этом случае обратный эффект трактуется как противоположное намерениям последствие. Получается, что даже в этих двух примерах, речь идет о разных проявлениях обратного эффекта. Есть и другие примеры, которые приводит Будон, будь то система работы светофора или же система образования [Boudon, 2016]. Многообразие примеров показывает, что под обратными эффектами можно понимать совершенно разные последствия.

На это обратил внимание Ф. Ван Парайс. По его мнению, в терминологии Будона можно найти два определения обратных эффектов. В первом значении обратные эффекты — это непреднамеренный результат агрегации действий нескольких людей. Такие обратные эффекты как правило включены в систему неорганизованных (не скоординированных) взаимодействий. Во втором значении обратные эффекты – это непреднамеренный результат рациональных действий индивидов, вовлеченных в игру с ненулевой суммой. Так как оба значения включают непреднамеренные последствия, Ван Парайс уточняет, что они трактуются по-разному. В первом случае непреднамеренные последствия являются неожиданными, независимо от того, желательны они или нет. Во втором непреднамеренные последствия являются нежелательными, независимо от того, ожидаемы они или нет [Van Parijs, 1982: 591]. Если с первым значением непреднамеренных последствий можно согласиться, то во втором значении не совсем понятно, как они могут быть ожидаемы, если они непреднамеренны. Непреднамеренность означает, что человек не осознает и не способствуют целенаправленно определенным результатам. Если же результат и последствия ожидаемы, значит человек понимал, что они могут произойти. Это значит, что во втором значении, если принимать интерпретацию Будона, непреднамеренные последствия являются нежелательными и не ожидаемыми. Если они ожидаемы, значит они преднамеренны и тогда второе определение следует описать как преднамеренный результат рациональных действий индивидов, вовлеченных в игру с ненулевой суммой, который, однако, уступает некоторым более выгодным результатам. Это определение более приемлемо, если указать, что Ван Парайс связывает обратные эффекты Будона в первом значении с контрфинальностью Элстера, а обратные эффекты во втором значении с субоптимальностью. Понятие субоптимальности нам не особо интересно, так как оно не есть разновидность непреднамеренных последствий.

По сути, непреднамеренные последствия – это обратная сторона предыдущей проблемы перехода от индивидуальных рациональных действий к коллективным иррациональным последствиям. При этом проблема непреднамеренных последствий позволяет посмотреть на контрфинальность немного глубже и детальнее. Во-первых, при переходе от индивидуальных рациональных действий к коллективным иррациональным последствиям мы больше внимания уделяем действию, тогда как, отталкиваясь от непреднамеренных последствий мы можем расширить круг условий и факторов, способствующих их появлению. Во-вторых, такая постановка проблемы непреднамеренных последствий позволяет посмотреть на это явление как континуальный процесс, у которого есть начало (действие и условия, в которых оно протекает), есть продолжение (процесс накопления отдельных действий в ситуации) и, наконец, результат (всегда промежуточный), который и представляет собой контрфинальность. Среди последствий контрфинальности можно выделить либо социальное изменение, либо нормализацию и цикличность. По Элстеру и Будону преобладает, скорее, первый вариант.

Заключение. Контрфинальность – комплексный социальный феномен, который включает ряд проблем, требующих решения, прежде всего, в теоретическом плане. Первая проблема – это проблема понимания и объяснения действия. В социологии действие принято определять через осознанность и связь с субъективным смыслом. При этом смысловая основа действия, то есть мотив, – это единица типичная для определенного социального контекста, и социальный запас знаний дает возможность обозначить этот мотив и понять действие.

Понимание (намерения) действия – только первый шаг в исследовании контрфинальности, затем следует понять, каким образом рациональность индивидуального действия переходит к иррациональности коллективных последствий. Теоретики практической рациональности выделяют ограниченность какого-либо ресурса или объекта и недальновидность акторов как причины такого перехода. Тогда можно сказать, что при контрфинальности все акторы думают одинаково, не учитывая, что другие будут думать так же, и сам факт множества однотипных действий приводит к контрфинальности по причине ограниченности какого-либо ресурса. Если бы ресурсы были неограниченными, проблемы контрфинальности никогда бы не было.

Наконец, контрфинальность включает проблему непреднамеренных последствий. Изучив проблему, мы можем выделить ключевые особенности контрфинальности, отличить ее от других схожих понятий. Теория непреднамеренных последствий позволяет обозначить два направления исследований контрфинальности. Первое касается условий и факторов, которые наряду с действием влияют на производство контрфинальности. Второе касается изучения последствий контрфинальности, среди которых выделяются социальные изменения и нормализация/цикличность.

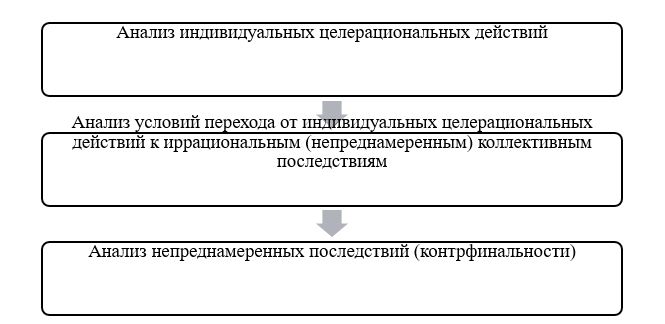

Таким образом, комплексный анализ контрфинальности можно представить в виде схемы (рис.):

Рис. Схема комплексного анализа контрфинальности

Теперь, когда есть некое представление о контрфинальности как о комплексной теоретической проблеме, которая касается ряда других теоретических проблем, и решение этих проблем позволяет лучше понять саму контрфинальность, в дальнейших исследованиях требуется более углубленный анализ в концептуальном, методологическом и эмпирическом планах.

Библиография

- 1. Акулич М. Противоречия и конфликты современного российского образования // Вестник РУДН. Сер. Социология. 2016. № 1. С. 175–188.

- 2. Баньковская С. Понятие гетеротопичной среды и экспериментирование с ней как с условием устойчивого нецеленаправленного действия // Социологическое обозрение. 2011. Т. 10. № 1–2. C. 19–33.

- 3. Вебер М. Протестантская этика и дух капитализма. Избранные произведения / Пер. с нем. и общ. ред. Ю.Н. Давыдов. М.: Прогресс, 1990.

- 4. Вебер М. Хозяйство и общество: очерки понимающей социологии / Пер. с нем. Л.Г. Ионина. М.: ВШЭ, 2016.

- 5. Девятко И. Социологические теории деятельности и практической рациональности. М.: Аванти плюс, 2003.

- 6. Зарубина Н. Теория рационализации Макса Вебера как методология понимания современных социокультурных процессов // Социологические исследования. 2020. № 6. С. 3–15. DOI: 10.31857/S013216250009355-3

- 7. Мертон Р. Непреднамеренные последствия преднамеренного социального действия / Пер. с англ. В. Кузьминова // Социологический журнал. 2009. № 2. С. 5–17.

- 8. Мертон Р. Социальная теория и социальная структура. М.: АСТ, 2006.

- 9. Парето В. Компендиум по общей социологии. М.: ГУ ВШЭ, 2008.

- 10. Степанцов П. Социальное действие между интерпретацией и пониманием // Социология власти. 2013. № 1–2. С. 27–56.

- 11. Черныш М. Тренды современной критической социологии (общие наблюдения с конференции ЕСА) // Социологические исследования. 2018. № 2. С. 3–8. DOI: 10.7868/S0132162518020010

- 12. Шюц А. Избранное: Мир, светящийся смыслом. М.: РОССПЭН, 2004.

- 13. Baert P. Unintended Consequences: A Typology and Examples // International Sociology. 1991. No. 2. P. 201–210. DOI: 10.1177/026858091006002006

- 14. Barnes T.J., Sheppard E. Is There a Place for the Rational Actor? A Geographical Critique of the Rational Choice Paradigm // Economic Geography. 1992. Vol. 68. No. 1. P. 1–21.

- 15. Boudon R. Beyond Rational Choice Theory // Annual Review of Sociology. 2003. No. 29(1). P. 1–21. DOI: 10.1146/annurev.soc.29.010202.100213

- 16. Boudon R. The Unintended Consequences of Social Action. London: Macmillan, 2016 (1982).

- 17. De Zwart F. Unintended but Not Unanticipated Consequences // Theory and Society. 2015. Vol. 44. No. 3. P. 283–297.

- 18. Elster J. Logic and Society: Contradictions and Possible Worlds. Chichester and New York: John Wiley & Sons, 1978.

- 19. Elster J. Merton’s Functionalism and the Unintended Consequences of Action // Robert K. Merton: Consensus and Controversy / Ed. by J. Clark et al. London New York: Falmer Press, 1990. P. 129–135.

- 20. Giddens A. Central Problems in Social Theory. London: Macmillan Education UK, 1979.

- 21. Giddens A. The Constitution of Society: Outline of the Theory of Structuration. Cambridge: Polity, 1984.

- 22. Marx K. Grundrisse: Foundations of the Critique of Political Economy. New York: Vintage Books, 1973.

- 23. Mica A. Sociology as Analysis of the Unintended: From the Problem of Ignorance to the Discovery of the Possible. London: Routledge, 2018.

- 24. Mica A. Weber’s ‘Essential Paradox of Social Action’: What Can Sociology of the Unintended Learn from Public Policy Analysis? // Profilaktyka Społeczna i Resocjalizacja. 2014. Vol. 23. P. 71–95.

- 25. Portes A. The hidden abode: sociology as analysis of the unexpected: 1999 presidential address // American Sociological Review. 2000. Vol. 65. No. 1. P. 1–18.

- 26. Rescher N. Satisfying Reason. Studies in the Theory of Knowledge. Dordrecht: Kluwer, 1995.

- 27. Sartre J.P. Critique of Dialectical Reason: vol. 1 Theory of Practical Ensembles. London: Verso, 2004.

- 28. Smith T. Analytical Marxism and Marx’s Systematic Dialectical Theory // Man and World. 1990. Vol. 23. No. 3. P. 321–343.

- 29. Van Parijs Ph. Perverse Effects and Social Contradictions: Analytical Vindication of Dialectics? // The British Journal of Sociology. 1982. No. 4. P. 589–603.