- Код статьи

- S013216250020850-8-1

- DOI

- 10.31857/S013216250020850-8

- Тип публикации

- Статья

- Статус публикации

- Опубликовано

- Авторы

- Том/ Выпуск

- Том / Номер 2

- Страницы

- 104-114

- Аннотация

Рассматриваются особенности субъективного благополучия россиян в предпенсионном возрасте. Результаты общероссийского телефонного опроса, проведенного ИНСАП РАНХиГС в 2021 г., позволяют назвать людей предпенсионного возраста самой уязвимой категорией граждан, хотя традиционно в рамках управленческой вертикали они воспринимались как беспроблемная группа, с устойчивым запросом на стабильность, предсказуемым поведением и сформированными установками. На вопрос «Как в целом вы оцениваете свою сегодняшнюю жизнь – как хорошую, скорее хорошую, скорее плохую или плохую?» лица предпенсионного и раннего пенсионного возраста чаще других респондентов склонны отвечать «плохая» или «скорее плохая» (42% опрошенных при 28% в среднем по выборке). В статье предпринята попытка выявить причины этого феномена, обозначить основные факторы, влияющие на субъективное благополучие в «третьем возрасте». Авторы приходят к выводу, что трансформация социального статуса, прежде всего, прекращение трудовой деятельности, изменения в составе семьи (уход детей из родительского дома), сокращение семейных сетей поддержки, ухудшение физического самочувствия – основные предпосылки к изменениям в ощущении субъективного благополучия. Как следствие, происходит ухудшение эмоционального состояния и ожиданий от будущего, формируется общий тревожный фон, который может привести к социальной эксклюзии.

- Ключевые слова

- субъективное благополучие, третий возраст, пенсионная реформа, удовлетворённость жизнью, стареющие взрослые, уязвимый возраст

- Дата публикации

- 28.03.2023

- Год выхода

- 2023

- Всего подписок

- 12

- Всего просмотров

- 138

Основные подходы к изучению субъективного благополучия. Субъективное благополучие – комплексное понятие, которое характеризует удовлетворенность человека собственной жизнью. Его значимыми составляющими признаны положение на рынке труда, экономические ожидания, состояние здоровья, эмоциональный фон и пр.

Всемирная организация здравоохранения рассматривает уровень субъективного благополучия после 55 лет как один из ключевых показателей «здорового старения»1. Он рассчитывается или посредством ответов на оценочный вопрос об отношении к собственной жизни, или различным ее аспектам путем замера негативных и позитивных эмоций, состояний, которые переживает человек в течение определенного периода (радость, гнев, одиночество, боль и т. д.) [Kahneman, Deaton, 2010].

За последние годы проведено множество исследований, посвященных субъективному благополучию «стареющих взрослых» (от англ. aging adults — наименование представителей «третьего возраста», апеллирующее к их самоощущению), в которых выделяется две модели взаимозависимости субъективного благополучия и возраста [Blanchflower, Oswald, 2008; Carstensen, Turan et al., 2011]. Согласно первой, субъективное благополучие выше в молодых и наиболее старых возрастах и образует на графике U-образную кривую с «провалом» в районе 40-50 лет, согласно второй, уровень субъективного благополучия остается относительно стабильным и снижается после 70-80 лет. Межстрановое сопоставление данных, полученных в более чем 150 странах, показывает, что первая модель распространена в экономически благополучных государствах, а вторая – в менее развитых и процветающих [Steptoe, Deaton et al., 2015].

Сведение всех возможных зависимостей между возрастом и субъективным благополучием к двум моделям неоднократно критиковалось [Frijters, Beatton, 2012], что говорит о том, что оценить «вклад» того или иного фактора (включая возраст) в представления человека о качестве собственной жизни непросто. Наряду с возрастом среди факторов, влияющих на снижение субъективного благополучия в старшем возрасте, выделяют ряд важнейших: занятость и ее прекращение, уровень дохода; уровень образования; семейный статус и состав семьи; состояние здоровья, а именно физическая активность и ее ограничения; депрессия и одиночество [Moreno-Agostino, de la Torre-Luque et al., 2021].

Дискуссионным вопросом остается их взаимозависимость и возможность отдельных составляющих благополучия выполнять роль медиаторов, смягчая негативный эффект от потери других факторов. Например, хорошо известно, что физическая активность с увеличением возраста встречает все больше ограничений, однако в отдельных случаях социологические опросы фиксируют больший уровень субъективного благополучия как раз у представителей «четвертого возраста». Исследование французских геронтологов [Bussière, Sirven, 2021] отчасти подтвердило гипотезу о специальных «механизмах адаптации» к ухудшению состояния здоровья и появлению боли у «старших пожилых» (до 80 лет). Отдельно подчеркивается, что «вклад» фактора здоровья в субъективное благополучие граждан после 50 лет изменяется нелинейно. Какие «механизмы адаптации» или «медиаторы» включаются в каждом конкретном возрасте, еще предстоит изучить. Схожие тенденции показывают и наши исследования.

Не менее сложны корреляции между уровнем субъективного благополучия и социальным статусом (связанным с занятостью и составом семьи). Основываясь на опросе 7272 респондентов старше 50 лет в Финляндии, Польше и Испании (европейский проект COURAGE 2011-2012 гг.), команда доктора Морено-Агостино выяснила, что «здоровье и субъективный социальный статус неизменно опосредовали взаимосвязь между социально-экономическим статусом и удовлетворенностью жизнью» опрошенных [Moreno-Agostino, de la Fuente, Leonardi et. al., 2021]. Исследователи отметили, что социально-экономический статус, вероятно, имеет решающее значение. Политика, направленная на его повышение, может нести с собой многочисленные выгоды, среди которых улучшение субъективного состояния здоровья, социального статуса и общей удовлетворенности жизнью «стареющих взрослых». Немецкие геронтологи А. Хайек и Х.-Х. Кениг, проанализировав данные Немецкого исследования старения (англ. German Ageing Survey) для 8534 респондентов старше 40 лет, отметили важнейшую роль «падения в бедность» при оценке самоощущения лиц «третьего возраста» [Hajek, König, 2021]. Именно это «сползание в нищету» (резкое сокращение дохода вследствие физических ограничений или потери работы) актуализирует проблему эксклюзии, изоляции и депривации людей старше 40 и конкретно 56-65 лет.

Схожие факторы сказываются на благополучии «стареющих взрослых» и за пределами Европы. Китайские социологи полагают, что представители «третьего возраста» сталкиваются с комплексом социально-экономических проблем: с одной стороны, общая нестабильность на рынке труда, экономические спады и кризисы, с другой стороны – размывание традиционных семейных форм поддержки [Bai, 2019]. В 2017 г. 1/3 «стареющих взрослых» Гонконга находились за чертой бедности. Социологи пытались проанализировать уязвимые места их «жизненного мира», пользуясь аудиовизуальной методикой Photovoice: нескольким десяткам участников проекта предпенсионного возраста в Гонконге было поручено фотографировать и записывать все внешние импульсы, вызывающие обеспокоенность относительно их будущего и финансового положения. Итогом проекта стала рекомендация авторов перейти от «ориентированной на нужды» социальной защиты пожилых к подходу, «ориентированному на права» граждан – чувствовать защищенность и востребованность в любом возрасте.

Изучение «вклада» отдельных составляющих благополучия в самоощущение лиц старшего возраста – бурно развивающееся геронто-социологическое направление, но подтвержденных гипотез о том, что является «доминантой» субъективного благополучия в «третьем возрасте», пока недостает для выработки обобщающей теории.

Большую роль может играть именно внутристрановая специфика, поэтому в рамках данного исследования мы стремились учитывать российский контекст. Одним из наиболее значимых факторов и событий нашей страны, определяющих формирование внутреннего ощущения субъективного благополучия и фон общественных настроений, является реформа, повлекшая за собой повышение пенсионного возраста2. Это делает когорту граждан 56-65 лет предметом пристального изучения. С одной стороны, на россиян такого возраста влияют объективные тенденции отечественной экономики и рынка труда, с другой стороны, надо учесть, что они уже знакомы с субъективными вызовами, связанными с проявлениями эйджизма.

Объективные тенденции, усиливающие социальную незащищенность и трудовую дискриминацию работников предпенсионного возраста в России, обсуждались еще накануне утверждения пенсионной реформы 2018 г. Кадровое агентство Kelly Services, опросив в 2018 г. более 300 компаний, выяснило, что 69% работодателей приходилось отказывать тому или иному соискателю старше 50 лет исключительно по причине его возраста (основные опасения связаны с возможной «низкой обучаемостью» кандидата и сложностями при работе в молодом коллективе)3. Исследователи из Института демографии НИУ ВШЭ заметили тревожную закономерность: вопреки распространенному на Западе сценарию постепенного роста зарплаты по мере взросления работника и выходом их на плато в старших возрастах, в России заработная плата растет у персонала до 40 лет, а потом стремится к уменьшению [Гимпельсон, Капелюшников, 2020]. Это – еще один фактор риска и напряженности для готовящихся к выходу на пенсию. Индекс активного долголетия, которые рассчитывает Институт социальной политики НИУ ВШЭ, демонстрирует, что с 2010 по 2017 г.4 наибольшему падению в составе Индекса подвергся показатель занятости в старших возрастах (55+), сократившись на 15% [Varlamova, Sinyavskaya, 2021]. Именно этот параметр имеет существенную положительную связь со всеми другими формами активности в старших возрастах, играя важнейшую роль в российском контексте. Влияние пенсионной реформы на общественные настроения как три года назад, так и сегодня остается чрезвычайно высоким: летом 2018 г. 97% населения знали о повышении пенсионного порога и 80% оценивали его негативно5, весной 2021 г. предложение «отменить пенсионную реформу и вернуть пенсионный возраст» остается самым актуальным советом президенту6.

4. Изменение методики расчета Индекса не позволяет проводить сравнения с последующими годами.

5. Повышение пенсионного возраста: реакция граждан. URL: >>>> (дата обращения: 12.12.2022).

6. Отмена крепостного права: 160 лет спустя. ВЦИОМ. 2021. URL: >>>> (дата обращения: 12.12.2022).

Что касается личностно-эмоциональных вызовов, они также формируют негативный жизненный фон «стареющих взрослых». Результаты фокус-групп в трех городах с респондентами 50+ и 70+, проведенных АНО «Социальная валидация» совместно с «Партией пенсионеров» в 2019 г., свидетельствуют о наличии «тенденции отрицания» своего возраста в речи участников [Мануильская, 2020]. В сознании самих 50-55-летних типичный представитель старшего поколения – это несчастливый, невостребованный, необеспеченный и неактивный человек. Многочисленные зарубежные и российские исследования доказывают крайне отрицательное влияние эйджистских стереотипов на качество жизни, самовосприятие, здоровье, производительность труда и т. д. стареющих граждан [Weber, Angerer et. al., 2019; Колпина, Бояринова, 2020].

Программы «Активного долголетия», принятые в России, призваны смягчить вышеперечисленные эффекты, способствуя инклюзии представителей «третьего возраста» в жизнь общества, однако на сегодняшний день их успехи ограничены. Сам концепт «активного долголетия» апеллирует, в первую очередь, к сохранению статуса «молодого человека» в старшем возрасте, к поддержанию себя «таким, каким ты был», и в меньшей мере – к планированию собственного будущего, принятию старости и «медиации» перехода к «четвертому возрасту». Последние десять лет в англоязычном научном дискурсе активно обсуждается феномен «управляемой старости» и разнообразные программы заблаговременного планирования ухода (англ. Advance Care Planning), в которых каждый из периодов жизни – будь то «третий» или «четвертый» возраст – позволяют подготовиться психологически, финансово и технически к тому, что следует за ними [Grant, Back, 2021]. Не исключено, что именно концепт «управляемой старости» и связанная с ним социальная политика может стать ключом к меньшему воздействию стрессовых факторов на жизнь российских 56-65-летних, испытывающих все сложности, связанные с состоянием «перехода» из одной социальной группы (трудоспособного, активного населения) в другую (пенсионеров и менее мобильных граждан).

Опрос, проведенный Институтом социального анализа и прогнозирования РАНХиГС в январе 2021 г., выявил нестандартную картину для России: наиболее молодые и пожилые когорты при оценке собственной жизни демонстрируют большую удовлетворенность и более высокий уровень субъективного благополучия, «провал» наблюдается не в области «среднего возраста», а у 56-65-летних. Действительно ли первопричиной и импульсом к этому стало повышение пенсионного возраста? Мы постараемся выделить и другие значимые факторы, определяющие контекст формирования ощущения субъективного (не)благополучия в современной России.

Методология исследования. В основу статьи легли результаты общероссийского телефонного опроса, проведенного Центром полевых исследований ИНСАП РАНХиГС в 2021 г. в рамках государственного задания НИР «Потребности людей старшего возраста в социальных домах нового типа: восприятия, оценки, ожидания». Один из блоков анкеты был направлен на изучение субъективного благополучия, N = 2444.

На этапе формирования гипотез было решено опираться на три базовые составляющие субъективного благополучия. 1. Представления респондентов о своей жизни и проективный взгляд в будущее – это ядро концепта социального благополучия, на основании которого рассматривается проявление других изучаемых признаков и характеристик. 2. Эмоциональное состояние, эксклюзия и чувство одиночества. 3. Субъективная оценка физического состояния.

Кроме того, в анкету был включен ряд вопросов, позволяющих оценить влияние социально-экономических или социально-демографических факторов на субъективное благополучие респондентов. 1. Социально-демографические признаки: пол, возраст, место жительства, уровень образования, профессиональный статус респондента. 2. Структура семьи: проживание в одиночестве или с кем-либо. 3. Материальное положение – необходимость материальной поддержки государства.

Целевой аудиторией исследования были граждане РФ старше 18 лет. В качестве основы случайной систематической выборки использовался полный список мобильных телефонных номеров, задействованных на территории России по информации с официального сайта Россвязи по состоянию на 1 января 2021 г. В выборку попали респонденты из 81 региона РФ, около 520 городов и поселков городского типа и из около 350 сел и деревень. Половозрастная структура респондентов соответствовала данным Росстата. Опрос проводился с 20 по 22 января 2021 г. Полные интервью составили 58% от всех отмеченных согласий, на долю прерванных приходится 32% от согласий.

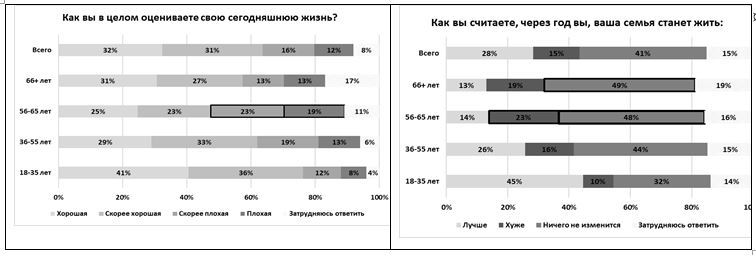

Качество жизни и проективный взгляд в будущее. Импульсом для написания статьи стали распределения, полученные при ответе на вопросы об отношении респондентов к своей жизни сейчас и взгляде в будущее. Именно они стали поводом для выдвижения тезиса о том, что «стареющие взрослые», т.е. 56-65-летние, относятся к наиболее социально неблагополучной группе, представителями «самого уязвимого возраста» в России. Подтверждением этому стал «скачок» в частоте негативных состояний респондентов, который происходит также в 56–65 лет (рис. 1).

Рис. 1. Представления о жизни

Большинство традиционных социально-демографических характеристик (пол, место проживания, уровень образования) не являются определяющими при оценке уровня субъективного благополучия. Возраст опрошенных составил исключение: сегментирование выборки по этой переменной позволило выявить наиболее значимые различия. В когорте 56-65-летних наибольшая доля опрошенных назвали свою жизнь «плохой» или «скорее плохой». Проективный вопрос о будущем также продемонстрировал низкий уровень субъективного благополучия «стареющих взрослых».

Почти четверть представителей «третьего возраста» ожидает негативные изменения в будущем, доля тех, кто надеется на лучшее, в этой возрастной когорте падает практически вдвое по сравнению с группой 36-55-летних. С учетом вышеперечисленного любопытна корреляция представлений о будущем с профессиональным статусом респондентов: чаще всего об ожидаемых улучшениях говорят те, кто проходит обучение, а также женщины в декрете – по 51%, т.е. люди, непосредственно не включенные в трудовые отношения. Работники, активно присутствующие на рынке труда, тем более приближающиеся к пенсионному порогу, чаще испытывают негативные эмоции относительно своего будущего. Этот факт, по-видимому, сигнализирует об определенном напряжении на рынке труда, которое может сказываться на самочувствии «стареющих взрослых» в России. Гендерные отличия хоть и не так заметны, однако присутствуют: среди женщин несколько выше доля тех, кто, прогнозируя собственное будущее, выбрал нейтральную позицию – «ничего не изменится», а среди мужчин – тех, кто считает, что их жизнь ухудшится. Еще один показательный факт – отсутствие значимых различий в прогнозах своего будущего между жителями городов и сельской местности.

Гипотеза о напряжении в связи со профессиональным статусом/занятостью в жизни «стареющих взрослых» отчасти подтверждается фактом стремительной потери работы по достижении респондентами 56-летнего рубежа. Если в возрасте 36-55 лет работают 75% опрошенных, то среди 56-65 летних их доля сокращается более чем в два раза – до 32%. Среди опрошенных старше 66 лет лишь 8% отметили, что продолжают трудовую деятельность. Также в старших возрастных группах вдвое снижается количество ищущих работу. Несмотря на продолжающуюся реформу, связанную с повышением пенсионного порога, граница в 56 лет остается решающей в жизни большинства респондентов.

Эти перемены отражаются на материальном достатке представителей «третьего возраста». Уровень доходов большинства из них снижается и становится более гомогенным – 40% в возрасте 56-65 лет имеют доход от 20 до 40 тыс. руб., среди тех, кто старше 65 лет таковых более 50%. Для более молодых возрастов характерная большая дифференциация доходов. Материальная составляющая вносит значимый вклад в формирование восприятия качества жизни. 40%, причисляющих себя к нуждающимся в помощи категориям, оценивают свою жизнь как плохую или скорее плохую. Таким образом, прекращение трудовой деятельности не маркировано в первую очередь «сползанием в бедность», имеет более сложное воздействие на субъективное благополучие и характеризуется изменением в восприятии и отношением к жизни в связи с происходящими или грядущими изменениями в социальном статусе.

Эмоциональное состояние: эксклюзия и чувство одиночества. В общественном сознании глубоко укоренился стереотип «одинокой старости», причем эпитет «одинокая» выступает синонимом «несчастная», а старение, начинающееся в «третьем возрасте», воспринимается как переход к этому этапу неблагополучия. Заметим, что ряд недавних исследований опровергает утверждение об одиночестве как о спутнике старости, доказывая, что в списке многообразных социально-психологических вызовов для пожилых оно оказывается на последнем месте [Heid, Cartwright, 2021].

На вопрос о чувстве одиночества всего 4% опрошенных во всех возрастных когортах ответили, что испытывают его «всегда» и 6% – «часто», в то же время 62% - никогда (по выборке в целом), 27% редко с ним сталкиваются. Определенный «скачок» в признании своего одиночества наблюдается по достижении 56 лет: с 8% у предшествующей возрастной когорты до 12% у «стареющих взрослых», однако его нельзя назвать статистически значимым. Вместе с тем этот «скачок» в субъективном одиночестве имеет отражение и в объективно более одинокой жизни представителей «третьего возраста». С 56 лет почти вдвое возрастает число людей, которые «живут одни» или вдвоем, значительно сокращается число проживающих втроем. Скорее всего, такие изменения состава семьи обусловлены взрослением детей и уходом их из родительского дома. Можно предположить, что именно этот факт оказывает влияние на ощущение субъективного благополучия. Среди 56–65-летних, проживающих в одиночестве, 23% признаются, что испытывают чувство одиночества, тогда как среди имеющих другой формат проживания об этом заявляют только 9%. Таким образом, значимым фактором, формирующим чувство субъективного благополучия, выступает изменение состава семьи.

Сопутствующим фактором, влияющим на меру социальной эксклюзии, может быть истощение «сетей поддержки», отчасти наблюдаемое в «третьем возрасте». Так, 56–65-летние значительно реже других возрастных когорт располагают помощью родственников в ведении своего домохозяйства, 47% сообщают, что им не помогает никто, в целом по выборке таковых 22%. Скорее всего, это также обусловлено уходом детей из родительской семьи, их сепарацией. Именно «семейные сети поддержки» были признаны существенным фактором психологической устойчивости и субъективного благополучия 60-летних в ходе геронтологического исследования в Китае [Li, Luo, 2021]. Если добавить к этому прекращение трудовой деятельности, то чувство потерянности и одиночества возрастает. Среди тех, кто уже вышел на пенсию, 14% отметили, что часто или всегда испытывают чувство одиночества, среди работающих респондентов того же возраста таковых лишь 7%.

Ощущение одиночества негативно сказывается на восприятии респондентами собственной жизни. Благополучные люди (те, кто оценивают свою жизнь как «хорошую») крайне редко испытывают эти чувство (71% — «никогда», 25% — «редко»). Четверть из тех, кто оценил свою жизнь как «скорее плохую» или «плохую», ощущают одиночество «всегда» или «часто». Схожие корреляции наблюдаются и для выборки 56-65-летних: среди людей, которые охарактеризовали свою жизнь как «плохую» или «скорее плохую», 21% испытывает одиночество всегда или часто.

Полученные данные не позволяют сделать вывод о субъективном чувстве одиночества как о специфическом маркере «третьего» или «четвертого» возрастов. Скорее, стоит говорить, что одиночество выступает как некий фактор необустроенности жизни в целом, усиливающий негативное воздействие отдельных обстоятельств на конкретного человека, как то: тесное и неудобное жилье (24% тех, кто считает жилье неудобным, сталкиваются с одиночеством постоянно); отсутствие чувства безопасности в своем районе (20% людей, испытывающих эту проблему, часто чувствуют себя одинокими), изменившийся образ жизни вследствие пандемии, пессимистические взгляды на жизнь и т.д. Иными словами, человек, оказавшийся в трудной жизненной ситуации, стесненный обстоятельствами и не имеющий поддержки, более склонен замыкаться в себе и ощущать себя одиноким. Такая ситуация не может быть жестко детерминирована возрастом, но при этом связана с определенными вызовами, которые характерны именно для «стареющих взрослых». Так, наибольшая доля ощущающих себя одинокими – среди пенсионеров и безработных; усиливается это состояние и в связи с сокращением состава семьи. Таким образом, состояние одиночества может указывать на ухудшение целого спектра жизненных характеристик, вносящих различный вклад в субъективное благополучие 56–65-летних.

Субъективная оценка физического состояния. Общее физическое состояние влияет на субъективное благополучие, однако сама оценка собственного здоровья в старших возрастах сопряжена со многими субъективными параметрами. В частности, геронтологи К. Учида и М. Лакс отмечали негативное влияние эйджистских стереотипов на здоровье своих пациентов: те из них, кто был убежден, что быть слабым и беспомощным — норма старости, реже обращались за медицинской помощью и пренебрегали физическими упражнениями, способными поддержать тонус организма [Ouchida, Lachs, 2015]. В России гипотезу иностранных специалистов проверяла команда социологов Белгородского государственного национального исследовательского университета под руководством Л. Колпиной. В 2019 г. был проведен опрос по репрезентативной региональной выборке населения Белгородской и Воронежской областей (N = 800), в котором участвовало несколько групп пожилых людей, включая интересующую нас когорту «стареющих взрослых» [Колпина, Бояринова, 2020]. Результаты показали – геронтостереотипы о взаимосвязи старости и болезней разделяют 54,9% представителей старших возрастов, что негативно сказывается на здоровье респондентов.

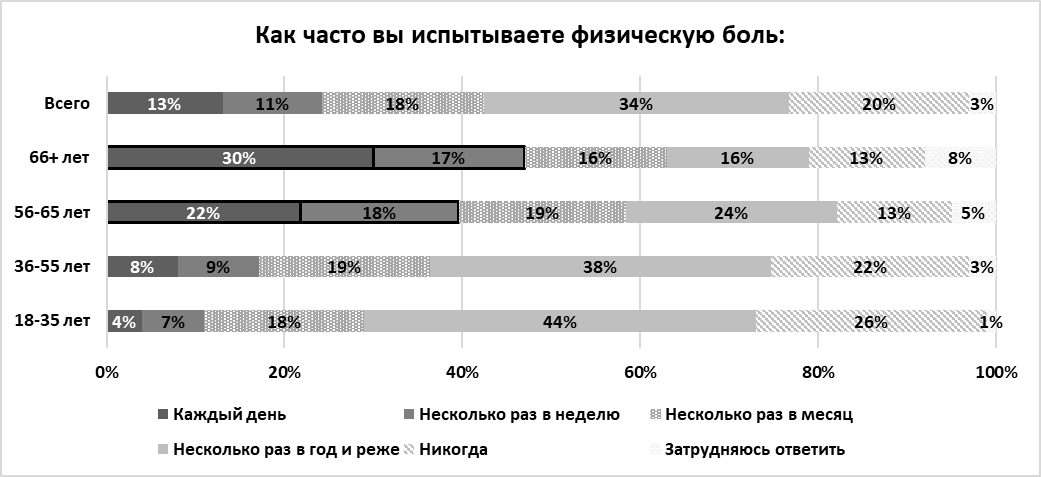

Опираясь на результаты нашего опроса, мы можем заключить, что «скачок» (гораздо более отчетливый, чем в случае с одиночеством) в появлении ежедневных болевых ощущений наблюдается как раз в районе 56–65 лет (рис. 2).

Рис. 2. Физическое состояние опрошенных (разбивка по возрастам)

Количество людей, испытывающих боль ежедневно, возрастает почти в три раза, вдвое увеличивается количество респондентов, сталкивающихся с ней несколько раз в неделю. Последующее ухудшение состояния здоровья в «четвертом возрасте» выглядит менее драматичным, так как в данном случае речь идет о не столь интенсивном увеличении респондентов, страдающих от болиНе исключено, что эти субъективные оценки говорят не только о реальном физическом состоянии опрошенных разных возрастов, но и о действиях «механизмов адаптации» к боли в разные периоды жизни, что проблематизировалось в уже упоминавшемся исследовании французских геронтологов [Bussière, Sirven, Tessier, 2021].

Резкое увеличение частоты болевых ощущений является очевидным маркером когорты «стареющих взрослых». Этот скачок может иметь как объективно неблагоприятное воздействие на качество жизни респондентов, так и субъективно влиять на самоощущение и самооценку представителей «третьего возраста», страдающих вследствие постепенной потери возможности делать то, что ты делал раньше, особенно если к этому добавляется сокращение социальных и семейных связей.

Дискуссионные вопросы. Рост субъективного неблагополучия в когорте «стареющих взрослых» коррелирует с резким падением занятости в этой группе, однако механизмы влияния фактора трудоустройства на оценку качества жизни требуют более детального изучения. На первый взгляд, выход на пенсию не влечет за собой существенных материальных сложностей и не связан с попаданием в «нуждающиеся» слои населения. Говорит ли это о том, что первичными факторами неблагополучия в связи с отказом от трудовой деятельности являются субъективные психологические вызовы? Кроме того, до конца необъясненным оказывается факт столь массового отказа от работы в «третьем возрасте». Чем он мотивирован и насколько добровольным является?

Субъективное чувство одиночества в «третьем возрасте» растет незначительно, в то время как объективное проживание в одиночестве, сокращение состава семьи и отказ от рабочих контактов являются частыми спутниками «стареющих взрослых». Об одиночестве во всех возрастных когортах чаще сообщают люди, попавшие в трудную жизненную ситуацию, то есть оно маркирует скорее кризисные моменты жизни, чем рутину ослабевающих социальных связей. Не исключено, что стоит проблематизировать использование в анкетах оценочных вопросов про чувство одиночества как маркеров субъективного благополучия.

Распространенным убеждением является тот факт, что выходящие на пенсию «стареющие взрослые» участвуют в перераспределении нагрузки на своих детей и престарелых родителей, помогая тем и другим в повседневных нуждах. Однако проведенный опрос не позволяет говорить о том, что после 56 лет семьи или домохозяйства начинают восприниматься более расширительно (включать в себя большее число людей), родственные «сети поддержки» для представителей «третьего возраста» значат даже меньше, чем для представителей других возрастных когорт. Указывает ли это на то, что «стареющие взрослые», вопреки расхожему стереотипу, после выхода на пенсию предоставлены сами себе и сокращают свои связи с родными? Или, напротив, эти связи усиливаются, но – однонаправленно: «стареющие взрослые» становятся донорами для более младших и более старших поколений, не рассчитывая на встречную помощь?

Субъективное состояние здоровья, замеряемое с помощью частоты переживаемой боли, резко ухудшается по достижении 56-летия. При этом интенсивность болевых ощущений продолжает расти с течением времени, увеличиваясь к «четвертому возрасту». Интересно изучить «вклад» здоровья в субъективное благополучие представителей разных возрастных когорт, ответив на вопрос, в какие периоды жизни фактор физического здоровья/нездоровья оказывается наиболее значимым и встречает меньше «медиаторов».

Выводы. Субъективное благополучие. Результаты опроса позволяют говорить о том, что представителями «самого уязвимого возраста в стране» являются сегодняшние 56-65-летние. После 56 лет более чем вдвое сокращается количество работающих россиян, при этом традиционный вопрос о том, как наши респонденты в целом оценивают свою жизнь: как хорошую, скорее хорошую, скорее плохую или плохую, именно в этой группе выявляет самый низкий уровень удовлетворенности жизнью. Молодежь до 35 лет ощущает себя гораздо более благополучной. Для респондентов 66+ обстоятельства жизни тоже предстают в лучшем свете, чем для представителей «самого уязвимого возраста» в России.

Ожидания от будущего. «Стареющие взрослые» теряют уверенность в будущем – это еще одна тревожная тенденция. В этой группе высок процент тех, кто в целом отказывается от размышлений о завтрашнем дне: он сопоставим с долей отказов при ответе на традиционно сенситивные вопросы (о доходах, составе семьи и т.д.). Заметим, потеря опоры, уверенности в себе не имеет здесь строгих корреляций с доходами и другими характеристиками респондентов – она связана именно с достижением определенного возраста, который является вызовом для человека.

Эмоциональное состояние. Эксклюзия считается ключевой проблемой пожилых, однако на вопрос, как часто вы себя чувствуете одиноким, практически все респонденты отвечают одинаково, преимущественно выбирая вариант «никогда». Одна из гипотез, объясняющих этот феномен: когда ощущение одиночества является постоянным фоном жизни, совершенно очевидным и непреложным, его поверхностное признание затруднено. Кроме того, люди, находящиеся в состоянии постоянной экономической неопределенности, иначе воспринимают проблемы, которые уже кажутся нерешаемыми, например, такие, как одиночество и социальная эксклюзия. Экономические нужды и лишения, а также жилищная необустроенность усугубляют чувство одиночества.

Физическое самочувствие респондентов резко ухудшается по достижении 56-летнего возраста. Если проблема физической боли практически неактуальна для молодых, то для тех, кто старше, она становится обыденностью: 40% в возрасте 56-65 лет испытывают ее ежедневно или несколько раз в неделю, среди лиц, перешагнувших порог в 66 лет, таковых уже 57%. «Скачок» в интенсивности переживаемых болевых ощущений наблюдается как раз в районе «третьего возраста», что может сказываться на субъективном благополучии «стареющих взрослых».

Библиография

- 1. Гимпельсон В.Е., Капелюшников Р.И., Вишневская Н.Т. Российский рынок труда через призму демографии. М.: НИУ ВШЭ, 2020. С. 145–204 [Gimpelson V.E., Kapelyushnikov R.I., Vishnevskaya N.T. (2020) Russian labor market through the prism of demography. Moscow: NIU VHSE: 145–204. (In Russ.)]. DOI: 10.17323/978-5-7598-2167-0.

- 2. Колпина Л.В., Бояринова И.В., Вангородская С.А. Некоторые аспекты субъективной детерминации здоровья представителей старших возрастных групп // Nomothetika: Философия. Социология. Право. 2020. Т. 45. № 4. С. 644–654. [Kolpina L.V., Boyarinova I.V., Vangorodskaya S.A. (2020) Some aspects of the subjective determination of the health of representatives of older age groups]. Nomothetika: Filosofiya. Sociologiya. Pravo [Nomothetika: Philosophy. Sociology. Right]. Vol. 45. No. 4: 644–654. (In Russ.)]. DOI: 10.18413/2712-746X-2020-45-4-644-654.

- 3. Мануильская К.М. Самоопределение и самовосприятие людей старшего возраста: результаты фокус-групповых дискуссий // Общественные науки и современность. 2020. №5. С. 155–164 [Manuilskaya K.M. (2020) Self-determination and self-perception of older people: the results of focus group discussions. Obshchestvennye nauki i sovremennost' [Social Sciences and Modernity]. No. 5: 155–164. (In Russ.)]. DOI: 10.31857/S086904990012329-3.

- 4. Bai X. (2019) Hong Kong Chinese aging adults voice financial care expectations in changing family and sociocultural contexts: implications for policy and services. Journal of Aging and Social Policy. Vol. 31: 415–444.

- 5. Blanchflower D.G., Oswald A.J. (2008) Is well-being U-shaped over the life cycle? Social Science and Medicine. Vol. 66(8): 1733–1749.

- 6. Bussière С., Sirven N., Tessier P. (2021) Does ageing alter the contribution of health to subjective well-being? Social Science & Medicine. Vol. 268: 113456.

- 7. Carstensen L.L., Turan B., Scheibe S., Ram N., Ersner-Hershfield H., Samanez-Larkin G.R. et al. (2011) Emotional experience improves with age: Evidence based on over 10 years of experience sampling. Psychology and Aging. Vol. 26(1): 21–33.

- 8. Frijters, P., Beatton T. (2012) The mystery of the U-shaped relationship between happiness and age. Journal of Economic Behavior & Organization. Vol. 82(2): 525–542.

- 9. Grant M.S., Back A.L., Dettmar N.S. (2021) Public Perceptions of Advance Care Planning, Palliative Care, and Hospice: A Scoping Review. Journal of Palliative Medicine. Vol. 24: 46–52.

- 10. Hajek A., König H-H. (2021) Does the beginning and the end of income poverty affect psychosocial factors among middle-aged and older adults? Findings based on nationally representative longitudinal data. Aging & Mental Health. Vol. 25. Iss. 5: 906–912. DOI: 10.1080/13607863.2020.1725740.

- 11. Heid A., Cartwright F., Wilson-Genderson M., Pruchno R. (2021) Challenges Experienced by Older People During the Initial Months of the COVID-19 Pandemic. Gerontologist. Vol. 61: 48–58.

- 12. Kahneman D., Deaton A. (2010) High income improves evaluation of life but not emotional well-being. Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America. Vol. 107(38): 16489–16493.

- 13. Moreno-Agostino D., de la Fuente J., Leonardi M. et al. (2021) Mediators of the socioeconomic status and life satisfaction relationship in older adults: a multi-country structural equation modeling approach. Aging & Mental Health. Vol. 25. Iss. 3: 585–592. DOI: 10.1080/13607863.2019.1698513.

- 14. Moreno-Agostino D., de la Torre-Luque A., de la Fuente J. et al. (2021) Determinants of Subjective Wellbeing Trajectories in Older Adults: A Growth Mixture Modeling Approach. Journal of Happiness Studies. Vol. 22: 709–726.

- 15. Ouchida K.M., Lachs M.S. (2015) Not for doctors only: Ageism in healthcare. Generations. Vol. 39 (3): 46–57.

- 16. Steptoe A., Deaton A., Stone A.A. (2015) Subjective wellbeing, health, and ageing. Lancet. Vol. 385(9968): 640–648. DOI: 2443/10.1016/S0140-6736(13)61489-0.

- 17. Varlamova M., Sinyavskaya O. (2021) Active Ageing Index in Russia - Identifying Determinants for Inequality. Journal of Population Ageing. Vol. 14: 69–90.

- 18. Weber J., Angerer P., Muller A. (2019) Individual consequences of age stereotypes on older workers: a systematic review. Zeitschrift für Gerontologie und Geriatrie. No. 52: 188–205.