- Код статьи

- S013216250020945-2-1

- DOI

- 10.31857/S013216250020945-2

- Тип публикации

- Статья

- Статус публикации

- Опубликовано

- Авторы

- Том/ Выпуск

- Том / Номер 3

- Страницы

- 80-90

- Аннотация

Представлен контент-анализ медиасообщений на Первом канале телевидения РФ в первую волну пандемии COVID-19 в России весной 2020 г. Выделены временные и структурные фазы информационной кампании, проведен анализ содержательных и семиотических средств, дана оценка эффективности. Методика включала выделение содержательных параметров медиасюжетов и их семиотических характеристик. Наиболее часто использовались пять тематических сюжетов: мониторинг течения эпидемии, ее причины, медицинские аспекты, меры по борьбе с эпидемией и последствия. Наименьшее внимание занимали причины и источники эпидемии. Семиотическими характеристиками медиасюжетов выступали сюжет, визуальные средства, аудиосредства и эмоциональный фон. Было достигнут высокий уровень информированности населения о проблеме и одобрения ограничительных мер, доверия к эффективности медицинских служб, закреплен положительный образ медика. Однако многие вопросы, которые волновали граждан, остались без внимания, что создало благоприятную почву для инфодемии, распространению слухов и непроверенной информации.

- Ключевые слова

- COVID-19, информационно-коммуникационная кампания, социальное информирование, социальные последствия пандемии, общественное мнение, оценка эффективности кампаний, семиотический контент-анализ

- Дата публикации

- 07.04.2023

- Год выхода

- 2023

- Всего подписок

- 12

- Всего просмотров

- 139

В последние годы мир пережил глобальную пандемию COVID-19, затронувшую миллионы людей и практически все страны. Важнейшим инструментом для предотвращения и снижения темпов распространения вирусных заболеваний стали информационные кампании, с целью повышения уровня знаний и привлечение внимания людей к проблеме и принимаемым мерам, снижение психологических барьеров и негативных реакций на ограничения, увеличение лояльности и готовности населения к сотрудничеству.

Общественная информационно-коммуникационная кампания (ИКК) представляет собой комплекс действий, направленных на освещение общей ситуации с эпидемией, а также позиции, мер, планов, решений государства по борьбе с ней, через каналы распространения массовой информации. Такая кампания может носить как целенаправленный характер – ее цели, задачи и методы прописаны в общих или отдельных официальных документах, но может быть и неформализованной, не иметь конкретного плана действий. Каналами для проведения общественной ИКК являются государственные или общественные СМИ – телевидение, радио, новостные печатные и интернет-издания, интернет-сайты органов государственного управления, пресс-конференции, информационно-рекламные материалы. Влияние каналов телевидения проявляется в «проблематизации» и «депроблематизации» проблемы [Казун, Казун, 2020], ее конструировании и деконструировании, что согласуется с теорией формирования повестки дня со стороны СМИ во взаимодействии с личным опытом и предшествующими установками (доверие органам власти, системе здравоохранения, отношение к здоровью). Анализ материалов печатных изданий во время коронавируса в России показал значительные различия в типе, характере и направленности сообщений в государственных и не государственных изданиях, асинхронность коммуникационной активности и показателей эпидемической ситуации, высокий уровень политизации кризиса в СМИ [Мухарямова, 2021]. Были выявлены целевые и стилевые различия в сообщениях из официальных источников и в общественных дискуссиях. В первых ставились задачи поддержания контроля и определения направлений для конкретных действий и мер, преобладал рациональный стиль сообщений, рекомендации и инструкции о поведении. Во-вторых, чаще использовался эмоциональный стиль, нередко критический вплоть до высмеивания или отрицания проблемы, чтобы позволяло выплеснуть напряжение и снизить накал давления, серьезность проблемы [Карасик, 2020].

Об исследовании. Институт сравнительных социальных исследований (ЦЕССИ) провел инициативное исследование информационных сообщений новостных программ Первого канала российского телевидения, чтобы проследить изменения в динамике, выделить временные и структурные фазы. Телевидение остается основным источником новостей для широких групп населения. По данным десятой волны Российского социального исследования по программе ESS (РСИ 2021 г.) аудитория новостных программ телевидения составила 85%, что превосходит общий размер аудитории новостной информации во всех других информационных каналах. Новости из интернет-новостных лент и новостных сайтов получают 76% взрослых россиян, из социальных сетей 69%, радио – 38%1.

Первый канал позиционирует себя как главный телеканал страны, новостные передачи каналы имеют одну из самых больших аудиторий по времени просмотра и количеству зрителей ( >>>> ), на нем освещаются события и информационные сообщения государственных органов власти, является одним из каналов ИКК. Для анализа была выбрана новостная программа «Время» в 21.00, которая включает наиболее полную, итоговую новостную программу дня, обобщающую новостные сообщения за последние сутки, мнения, выводы экспертов. Анализировались новостные программы с 1 марта по 30 июня 2020 г. – от начала пандемии в России и введения основных ограничительных мер и до их отмены. На середину этого периода приходится введение наиболее серьезных ограничений – локдаун, продолжавшийся с 1 апреля по 12 мая 2020 г. Большая часть ограничений на территории страны была снята в конце мая, в Москве период изоляции завершился 9 июня 2020 г.

Единицей анализа выбран медиасюжет – сообщение о конкретной новости или теме. Каждый медиасюжет рассматривается через такие компоненты как слова, голос, выражения лица репортера, дикторов, героев, визуальные символы и методы показа - расстояние, угол съемки [Echo, 1988]. В среднем каждая программа состояла из 20-25 сюжетов из всех разделов программы, включая «спорт» и «погоду».

В исследовании применена авторская методика семантической оценки медиасюжетов, в основе которой лежат принципы классического количественного контент-анализа текстов в сочетании с качественными методами для анализа визуальных стимулов, характера сообщения и эмоционального фона [Fields, 1988]. Оценка проводилась с перцептивных позиций – восприятия элементов сюжета, его общей направленности и цели зрителем. Каждый медиасюжет был оценен по 18 различным параметрам с применением метода многомерного кодирования. Особенностью методики является учет не только содержательных характеристик медиасюжетов методом контент-анализа по транскриптам текстов видеопрограмм, но также формы и характера подачи сообщения, семиотического пространства сюжета. К содержательным параметрам отнесены: информационная наполненность сюжета, масштаб и география, реферативность по времени и наличие временных меток, к семиотическим – герои сюжета, визуальные средства, аудиосредства, эмоциональный фон. Дополнительно были построены композитные параметры – целевая направленность сюжета и его характер.

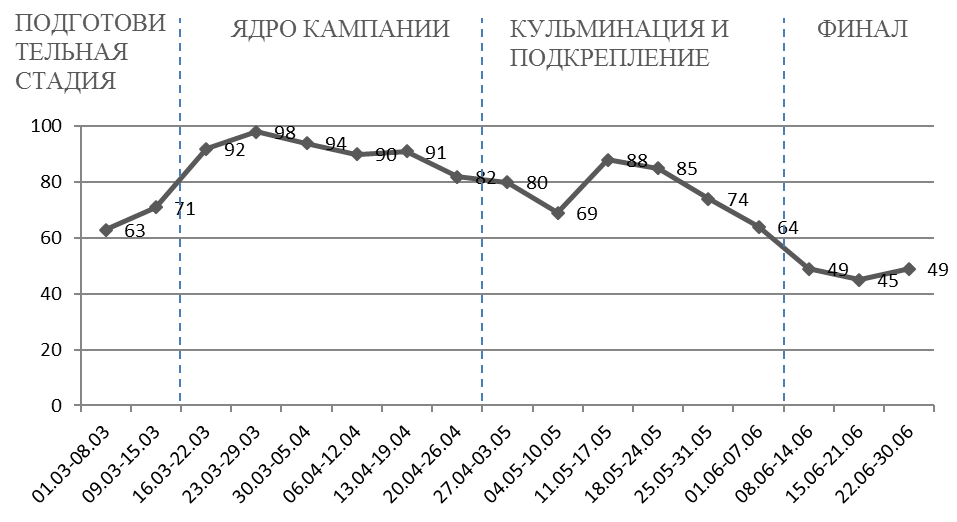

Место сюжетов о пандемии COVID-19 в общей новостной повестке Первого канала. Всего в анализ было включено 2161 медиасюжетов из 122 новостных программ, из них прямых сообщений о COVID-19 – 1694. Для количественной оценки использовалась характеристика «плотности медиасюжетов», определяемая как доля сообщений с определенным содержанием среди всех сюжетов новостной программы. На протяжении 120 дней в каждую новостную программу входило более 10 сюжетов, связанных с COVID-19. Большинство из них напрямую посвящено COVID-19 (78%), некоторая часть включала информацию о пандемии в рамках других информационных сообщений (22%). На рис. 1 ежедневные медиасюжеты сгруппированы в недельные интервалы, чтобы сгладить случайные колебания и выделить общую тенденцию.

Рис 1. Доля медиасюжетов, включавших информацию о коронавирусе, среди всех сообщений в новостных программах в каждый временной отрезок (%)

Выявлены четыре фазы информационной кампании о COVID-19 на Первом канале: 1) на подготовительной (завязка) фазе (с 1 по 15 марта 2020 г.) интенсивность медиасюжетов была средней (70% от всех новостных сообщений); 2) на предкульминационной («ядро») фазе (16 марта - 26 апреля 2020 г.) плотность стала очень высокой (более 90% от всех сюжетов), даже в рубриках «Спорт» и «Прогноз погоды» нашлось место для упоминания проблемы; 3) кульминация пришлась на 27 апреля по 7 июня 2020 г. – эта фаза отличается колебаниями в плотности сообщений от 69 до 88%; 4) финальная фаза (с 8 по 30 июня 2020 г.) характеризуется последовательным сокращением – до 50%.

Содержательные характеристики медиасюжетов о COVID-19. Для определения основного содержания медиасюжета использовался метод логической декомпозиции. Каждый сюжет представляет собой сообщение, которое в полной своей форме состоит из следующих компонентов: предпосылка (проблемная ситуация), вопрос или проблема, аргументация или иллюстрации, доказательства, вывод. На практике часть компонентов сообщения может опускаться, быть латентными – подразумеваться или выступать в качестве реферативных. Для определения информационной наполненности сообщения рассматривался сюжет в целом. Основная мысль чаще всего размещалась в «вопросе» или в «выводе», а «предпосылки» и «аргументация» содержали вторичные или сопутствующие сведения. Из всего семиотического многообразия сюжетов выделялись четыре основных тематических линий, которые определяли центральную тему сюжета. Наиболее «насыщенными» по количеству таких тем были сюжеты на этапах «ядра» и кульминации, больше всего монотематических сюжетов встречалось на первом и последнем этапе кампании. Содержательное пространство медиасюжетов о первой волне коронавируса включает пять основных тематических линий (табл.1).

Таблица 1. Содержание медиасюжетов в разные фазы коммуникационной кампании, в %

| Содержание | Завязка | «Ядро» | Кульминация | Финал |

| Мониторинг течения эпидемии | 15 | 17 | 20 | 22 |

| Причины эпидемии | 8 | 4 | 3 | 1 |

| Медицинские аспекты | ||||

| Методы лечения, диагностики, симптомы | 10 | 8 | 12 | 18 |

| Работа медицинских служб | 5 | 13 | 16 | 12 |

| Меры по борьбе с эпидемией | ||||

| По предотвращению распространения заболевания | 55 | 42 | 35 | 26 |

| По оказанию социальной помощи | 0 | 6 | 8 | 11 |

| По поддержке экономики | 0 | 6 | 5 | 6 |

| Поддержка со стороны гражданского общества | 1 | 8 | 6 | 6 |

| Последствия | ||||

| Для здоровья людей | 7 | 11 | 14 | 8 |

| Для социальной жизни | 4 | 11 | 25 | 23 |

| Для экономики страны | 3 | 5 | 2 | 3 |

| Другое | 5 | 11 | 8 | 6 |

Основным содержанием медиасюжетов на протяжении всей кампании на Первом канале телевидения было обсуждение мер по предотвращению эпидемии, большинство из них – сообщения об ограничениях или новых правилах. Вторым по частоте являлось обсуждение последствий эпидемии – в первую очередь социальных, а также последствий для здоровья людей, значительно реже – последствий для экономики. На разных этапах содержание медиасообщений менялось. Первая фаза характеризуется доминированием темы обсуждения мер по борьбе с распространением заболевания; во второй фазе разнообразие увеличилось, чаще стали затрагиваться медицинские аспекты проблемы и последствия коронавируса для здоровья людей и для социальной жизни; на этапе кульминации разнообразие содержательных аспектов стало максимальным и на финальной стадии внимание к ограничительным мерам сократилось до минимума, выросло количество сообщений о медицинских аспектах болезни и мерах по оказанию социальной помощи. На протяжении всех этапов центральное место в содержании занимали управленческо-прикладные сообщения. Большинство сообщений были сконцентрированы на внутрироссийских проблемах, международные события выступали как контекст для сравнений. Кампания была сконцентрирована на информации о текущих событиях и будущем, и в наименьшей степени включала анализ прошлого.

Семиотические характеристики медиасюжетов. Среди основных семиотических характеристик медиасюжетов были выделены герои сюжета, визуальные средства, аудиосредства и эмоциональный фон. Основными героями медиасюжетов выступали российские органы государственной власти (от половины до двух третей всех медиасюжетов). На этапе «ядра» кампании и кульминации их роль была максимальной (Табл. 2). В начале кампании героями значительного количества сюжетов были показаны рядовые граждане России, однако, уже в фазе «ядра» доля таких сюжетов упала в два раза и осталась на уровне около 10% на протяжении всего оставшегося времени. Медики чаще всего были героями сюжетов в предкульминационной и кульминационной фазе кампании.

Таблица 2. Герои новостных сюжетов и эмоциональный фон в динамике информационной кампании на Первом канале

| Показатели | Завязка | «Ядро» | Кульминация | Финал |

| Герои сюжета | ||||

| Президент | 2 | 12 | 16 | 17 |

| Российские органы власти | 35 | 50 | 51 | 59 |

| Иностранные правительства | 20 | 11 | 9 | 6 |

| Международные организации | 9 | 6 | 6 | 0 |

| Медики | 8 | 11 | 10 | 6 |

| Ученые, специалисты | 7 | 6 | 5 | 4 |

| Граждане России | 22 | 8 | 9 | 10 |

| Другие группы | 9 | 14 | 13 | 12 |

| Эмоциональный фон | ||||

| Позитивный | 14 | 24 | 36 | 53 |

| Негативный | 45 | 34 | 20 | 3 |

| Нейтральный | 41 | 42 | 44 | 44 |

Эмоциональный фон сюжета определялся через анализ интонации и мимики ведущего и/или корреспондента, звукового или музыкального аудиоряда, выбора семантических средств текста сообщения. Он довольно сильно менялся. В первой фазе позитивные сюжеты были редки, а основная часть делилась примерно равномерно между эмоционально-нейтральными и негативно-пессимистическими, а во второй доля позитивных и негативных сюжетов практически сравнялась. В третьей фазе преобладали сюжеты нейтрального характера, а к концу мая позитивные сообщения стали преобладать (табл. 2).

В ходе анализа была обнаружена связь эмоционального фона и типа героев сюжета. Там, где героями выступали органы власти, в более чем половине случаев подача материала была эмоционально нейтральна. В сюжетах, где героями выступали другие государства, в первой фазе кампании преобладали негативные сообщения, затем они стали разнонаправленными, хотя положительных все равно оставалось меньше. При показе граждан России, простых людей как героев сюжетов в первых двух фазах кампании негативно окрашенные сообщения преобладали, а в последней фазе фон сюжетов сменился на позитивные.

Целевая направленность медиасюжетов. Показатель целевой направленности медиасюжета был сконструирован по нескольким характеристикам: основная мысль (содержание сюжета), эмоциональный фон, семиотические средства и стиль подачи. Первую группу составляют информационные сообщения, которые характеризуются повествовательным стилем, низкой эмоциональной окрашенностью, отсутствием оценочных суждений или руководств к действиям, их основная цель – сообщить о событии, факте – более половины от всех в течение коммуникационной кампании (Табл. 3). Вторая группа включает успокаивающие/ обнадеживающие сообщения прожективного характера, они указывают на позитивный результат в будущем, внушают надежду на благоприятный исход (4%). Побудительные сообщения инструктируют, направляют, содержат призыв или руководство к действию (15%). В четвертую группу входят эмоционально-направляющие и контролирующие сообщения – устрашающие или поощряющие. Первые содержат предупреждения о негативных последствиях в случае выполнения или невыполнения каких-то действий (7%), вторые – примеры и сведения о позитивных последствиях при исполнении определенных мер и правил поведения (6%). К последней группе относятся сообщения, направленные на объект сюжета и имеющие оценочный характер, – обличающие или восхваляющие. Первые показывали примеры осуждаемых, неверных действий или отсутствие желаемого поведения (6% всех сообщений). Восхваляющие сообщения позитивно оценивали конкретного героя, действие или институт (7%).

Таблица 3. Характер сообщений в динамике информационной кампании на Первом канале

| Сообщения | Завязка | «Ядро» | Кульминация | Финал | За все время |

| Информационные | 46 | 49 | 61 | 74 | 55 |

| Успокаивающие, обнадеживающие | 6 | 4 | 2 | 1 | 4 |

| Побудительные | 16 | 17 | 13 | 9 | 15 |

| Направляющие и контролирующие | |||||

| Устрашающие | 16 | 9 | 6 | 0 | 7 |

| Поощряющие | 5 | 5 | 7 | 7 | 6 |

| Оценочные | |||||

| Обличающие | 9 | 8 | 5 | 0 | 6 |

| Восхваляющие | 2 | 8 | 6 | 9 | 7 |

В целом на Первом канале во время первой волны коронавируса использовались довольно разнообразные типы медиасюжетов по целевому назначению. Помимо информационных сообщений, которые являлись основными, значительную часть составили побудительные медиасюжеты – руководства к действию. Направляющие и оценочные типы сюжетов использовались практически одинаково часто – 14–15% от всех сюжетов. Сообщения были в целом сбалансированы – количество положительных и отрицательных сюжетов и среди направляющих и оценочных было практически одинаковым.

В разных фазах ИКК характер сообщений менялся. Доля медиасюжетов информационного характера последовательного увеличивалась и к финалу составила уже три четверти всех сообщений. Обратная тенденция наблюдалась в отношении побудительных медиасюжетов – их доля была максимальной в начале кампании, на которой решались мобилизационные задачи, а затем последовательно снижалась. Сюжеты с направляющим содержанием – устрашающие и поощряющие использовались в основном в начале и в середине, при этом устрашающие сообщения значительно превосходили количество поощряющих, в кульминационной фазе поощряющие медиасюжеты стали преобладать, а устрашающие практически не использовались.

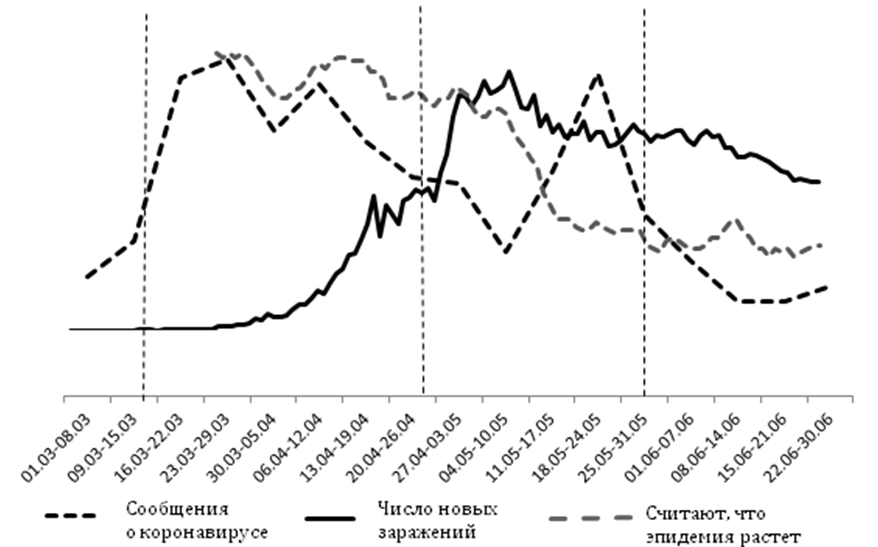

Взаимосвязь кампании на Первом канале с общественным мнением. Во время первой ИКК о коронавирусе плотность информационных сообщений и динамика статистики заболевания развивались асинхронно. На первом этапе количество информационных сообщений и их плотность среди других новостей существенно опережало показатели реальной статистики по заболеваемости. Такая предупредительная стратегия, проблематизация ситуации на раннем этапе сыграла определенную положительную роль, но одновременно плотный информационный поток, не подтверждаемый личным опытом или данными статистики, стал дополнительным поводом для COVID-скептицизма и конспирологических теорий. На последующих этапах ИКК динамика информационных сообщений также не совпадала с трендами в заболеваемости – момент снижения пика интенсивности информационных сообщений пришелся на период резкого роста заболеваемости и пиковых для этой волны значений. Общее соответствие информационной и фактической реальности на протяжении ИКК было низким.

Рис 2. Заболеваемость CODID-19 в России и плотность медиасюжетов на тему коронавируса на Первом канале телевидения в марте – июне 2020 г.

Примечание. «Сообщения о коронавирусе» – количество медиасюжетов о коронавирусе в программе «Время» на Первом канале по подсчетам ЦЕССИ, Yandex Dashboard на основе данных университета Д. Хопкинса ( >>>> ). «Считают, что эпидемия спадает» – данные опросов коронаФОМ, Всероссийские телефонные опросы населения 18 лет и старше, 19 марта – 20 сентября 2020 года, вопрос «По вашему мнению, сейчас в России эпидемия коронавируса усиливается или идёт на спад? ( >>>> ).

В ходе исследования проверялась гипотеза, что плотность медиасообщений коррелирует с восприятием остроты проблемной ситуации в общественном сознании. Эта гипотеза не подтвердилась – представления о динамике заболеваемости, реальная статистика заболеваемости и плотностью информационных сообщений развивались независимо друг от друга. Во второй фазе кампании при стремительно растущем количестве заболеваний, доля медиасообщений была максимальна, а доля тех, кто считал, что заболевание идет на спад, оставалась на довольно низком уровне. Но уже в третьей фазе, когда реальное количество заражений достигло максимально высоких значений, плотность стала снижаться, а доля тех, кто считал, что заболевание идет на спад, росло по экспоненте. В заключительной фазе уровень заболеваемости продолжал находиться на высоком уровне, однако, количество медиосообщений о коронавирусе резко упало, а уровень оптимизма в общественном мнении достиг максимально высокого уровня.

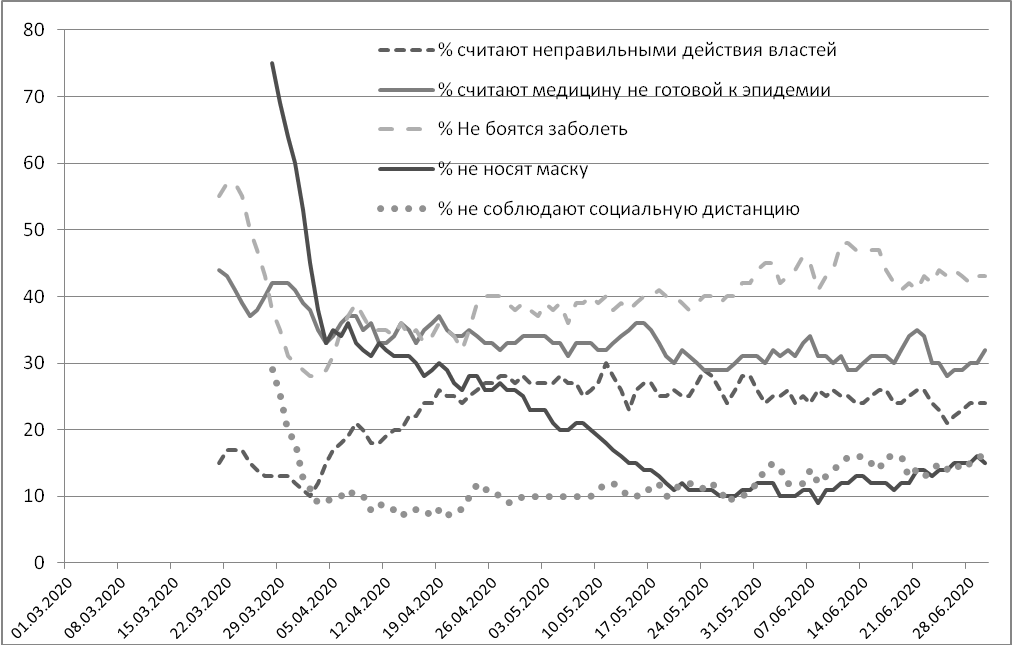

Рис 3. Динамика общественного мнения в период коммуникационной кампании. Источник: данные опросов общественного мнения коронаФОМ, Всероссийские телефонные опросы населения 18 лет и старше 19 марта-20 сентября 2020 года, (https://covid19.fom.ru/iskk).

По данным опросов, во время всего анализируемого периода психологическая дистанция с проблемой оставалась высокой: 55% испытывали личную боязнь перед заражением, а 45% «не боялись заболеть» – либо не считали, что имеют шанс заразиться, либо что болезнь опасна (рис. 3). В конце первой фазы доля дистанцированных составляла 55%, на этапе кульминации компании удалось ее снизить, но такой эффект сохранился недолго. В целом критический настрой по отношению к действиям властей по ограничению распространения заболевания, по данным опросов, был не очень высок на протяжении всего периода. Считающие действия властей неправильными составляли меньшинство – 15% в начале, затем произошел рост до 25%. Легитимация действий властей в целом удалась, но являлось ли это результатом коммуникационной кампании Первого канала или других факторов, трудно определить.

По самооценке своего поведения подавляющее большинство опрошенных следовали хотя бы некоторым ограничительным мерам на протяжении всей первой волны. В отношении социальной дистанции такое изменение в поведении людей было достигнуто быстро – уже к началу апреля лишь около 10% опрошенных говорили о том, что не соблюдают социальную дистанцию. Эти показатели оставались стабильными до начала июня, когда доля людей, не соблюдавших предписанные правила, стала расти, хотя и не очень значительно. В отношении масочного режима добиться успеха оказалось значительно сложнее. К началу апреля около трети опрошенных признавались, что не носят маску. Доля не следующих масочному режиму последовательно снижалась, но это заняло весь основной этап кампании на Первом канале и лишь к началу завершающей стадии в конце мая – начале июня 2020 г. доля отрицающих эту меру стабилизировалась на уровне 10%. Таким образом, кумулятивный эффект кампании и административных мер достаточно велик: уже в первой фазе около двух третей россиян следовали предписанным мерам и ограничениям. Однако, изменить поведение остальных критически настроенных граждан оказалось значительно сложнее, хотя определенных успехов добиться удалось.

Одним из наиболее проблемных аспектов восприятия коронавирусной ситуации среди широкой общественности было отношение к медицинской помощи – доверие к системе здравоохранения, ее возможностям успешно справляться с проблемами эпидемии. В начале более 45% россиян считали медицину не готовой к борьбе с эпидемией. Но это отношение удалось довольно существенно изменить к лучшему. Уже на этапе второй фазы доля не доверяющих системе здравоохранения снизилась до 35%, а затем стабилизировалась на уровне 30%.

Заключение. При борьбе с пандемией возникает целый ряд управленческих задач, среди которых задача минимизировать ее распространение, локализовать географически, сделать ситуацию управляемой во времени (растянуть), чтобы получить возможность подготовить медицинскую инфраструктуру. Дополнительными задачами могут стоять увеличение доверия к органам власти, лояльности и удовлетворенности населения действиями властей. Для достижения этих целей применяются комплексные меры, включая административные, медицинские и коммуникационные. Пока довольно трудно, если вообще возможно, разделить влияние каждого из этих типов мер и аттрибутировать достигнутые или недостигнутые результаты лишь к одной из них, но можно говорить о том, что во время первой волны коронавируса комплекс государственных и общественных мер позволил достигнуть определенных успехов. К таким успехам можно отнести общий высокий уровень информированности о проблеме, который был достигнут за счет высокой плотности медиасюжетов на федеральных каналах, довольно высокий уровень одобрения ограничительных мер и повышение доверия к эффективности медицинских служб.

На Первом канале лишь небольшое внимание было уделено этимологии и источникам COVID-19, обсуждению причин возникновения эпидемии. В результате конспирологические теории приобрели большую популярность и широкую поддержку, пустота заполнилась слухами. Главными действующими лицами сюжетов стали государственные лидеры и институты, медицинская статистика и медики. За анализируемый период удалось увеличить доверие здравоохранению и укрепить положительный образ медика. Медицинские работники были показаны как спасатели жизней, позитивные герои, в то время как органы власти представлялись в образе реализаторов функций контроля и наказаний. Такими средствами удалось создать атмосферу легитимности даже для шоковых карантинных мер в период локдауна и других серьезных ограничений. Гражданское общество, простые граждане, отдельные группы выступали чаще всего в образе «жертв эпидемии», редко представлялись в медиасюжетах как активные участники обсуждения проблемы или выработки и применения мер по ее решению. Психологические барьеры и сложности, которые испытывали простые граждане, обеспокоенность, страхи, сомнения, вопросы людей стали предметом обсуждения в социальных сетях, а на Первом канале телевидения практически не учитывались и ответа на них не давалось.

Особенностями кампании на Первом канале является очень высокая плотность медиасюжетов о коронавирусе, на этапе кульминации такие сообщения занимали почти все информационное пространство. Высокий информационный поток почти не оставил места для других сообщений и освещения других сторон жизни страны и общества. Это позволило, с одной стороны, быстро увеличить информированность населения, с другой – усталость от темы, потеря интереса и желание дистанцироваться наступило также довольно быстро. В сюжетах обсуждение возникающих в связи с пандемией проблем с людьми велось в иерархическом стиле управляющего и управляемого. Редко поднимались многие проблемы, которые волновали людей, в том числе нарушения прав, экономических последствий эпидемии и ограничительных мер. Кампания на Первом канале практически не содержала временные маркеры, показывающие временность вводимых ограничений, что в результате увеличивало тревожность и опасения людей относительно разных аспектов будущего – работы, мобильности, образования детей, отдыха, административных дел.

Разработанная в ходе исследования методика анализа кампании через медиасообщения показала себя в целом эффективной. Рассмотрение медиаконтекста через множественные показатели – содержательные и семиотические, позволило получить объемную и комплексную картину. Ограничением метода является его высокая ресурсоемкость и субъективность при оценке некоторых психологических параметров, что можно было бы решить включением машинных или автоматических способов распознания и кодирования хотя бы части медиастимулов.

Библиография

- 1. Казун А.Д., Казун А.П. Волновая (де)проблематизация: освещение пандемии коронавируса в России на федеральном телеканале // Мониторинг общественного мнения: экономические и социальные перемены. 2020. № 6. С. 284–306.

- 2. Карасик В.И. Эпидемия в зеркале медийного дискурса: факты, оценки, позиции // Политическая лингвистика. 2020. № 2 (80). С. 25–34.

- 3. Мухарямова Л. М., Заляев А. Р., Шаммазова Е. Ю. Пандемия COVID-19 в российских массмедиа: политический контекст // Политическая лингвистика. 2021. No 1 (85). С. 72–80.

- 4. Echo E. Fields Qualitative content analysis of television news: Systematic techniques // Qualitative Sociology. 1988. Volume 11. P. 183–193.

- 5. Fields E.E. Qualitative content analysis of television news: Systematic techniques // Qualitative Sociology. 1988. 11. P. 183–193.