- Код статьи

- S013216250021519-3-1

- DOI

- 10.31857/S013216250021519-3

- Тип публикации

- Статья

- Статус публикации

- Опубликовано

- Авторы

- Том/ Выпуск

- Том / Номер 10

- Страницы

- 96-106

- Аннотация

Представлен метод прогнозирования конфликтных событий, основанный на предположении о росте социально-политической напряженности в последние годы перед событием. В качестве индикатора социально-политической напряженности использовалась сумма убийств и самоубийств. Для уменьшения воздействия случайных флуктуаций применялась линейная регрессия, построенная по значениям индикатора напряженности за последние шесть лет. Авторами выдвинута и доказана гипотеза, что рост напряженности за пять лет более чем на 5% может быть предвестником серьезных потрясений. Метод апробирован на анализе характеристик арабских стран накануне событий Арабской весны. Исследование показало, что рост социально-политической напряженности в арабских странах в 2005–2010 гг. можно связать с отношением числа иммигрантов к постоянному населению: при доле иммигрантов менее 15% он приводил к конфликту, а при доле иммигрантов более 15% он был отражением напряженности самих иммигрантов и, как правило, не приводил к национальному конфликту.

- Ключевые слова

- прогнозирование конфликтов, предвестники конфликтов, социально-политическая напряженность, индикаторы напряженности, влияние иммигрантов на напряженность, Арабская весна

- Дата публикации

- 14.12.2022

- Год выхода

- 2022

- Всего подписок

- 3

- Всего просмотров

- 108

В последние десятилетия практически во всех регионах мира наблюдается тенденция к росту массовой протестной активности и нестабильности. В частности, тяжелые политические кризисы приводили к смене политических элит в ряде постсоветских стран (Грузия, Украина, Киргизия, Армения) и в нескольких арабских странах (Тунис, Египет, Йемен, Ливия). Волна протестного движения россиян в 2011–2012 гг. тоже оказалась неожиданной для большинства ученых и экспертов. В связи с этим актуальной задачей является заблаговременное предсказание возможных политических государственных кризисов и внутренних конфликтов с целью их предупреждения или смягчения.

Авторы предлагают прогнозировать рост нестабильности государства, рассматривая не причины возможных событий, а их предикторы. Такой подход позволяет предсказывать конфликты, даже когда их причины не очевидны. Предложенный метод апробировался на одном из наиболее интересных объектов для изучения конфликтных событий – Арабской весне 2011 г., в которую оказались вовлечены почти все страны арабского мира.

Обзор методов предсказания конфликтов. Методы предсказания конфликтных событий стали появляться в 1950-х гг. и продолжают интенсивно развиваться. Они подразделяются на качественные и количественные.

При использовании качественных методов аналитик на основе имеющихся сведений прогнозирует возможные сценарии развития событий. Эти методы плохо работают в сложных ситуациях и не могут предсказать события, происходящие впервые.

Применение количественных методов основано на более или менее формальном анализе имеющихся числовых индикаторов, определенное сочетание которых может свидетельствовать о наличии предпосылок конфликта, причем количество индикаторов может варьироваться от 10 до 800. Как правило, используются индикаторы, отражающие краткосрочные процессы, а долговременные особенности, присущие данной стране, недооцениваются [Yucel, 2011].

В настоящее время для прогнозирования и предупреждения конфликтов используют четыре основных модели – корреляционную, последовательную, конъюнктурную и реакционную [Лапухова, 2009]. В этих моделях рассматриваются либо влияние причин, воздействующих на объект исследования, и их динамики, либо пусковые механизмы, предшествующие конфликту.

Современные количественные модели предсказания конфликтов учитывают не только индикаторы, характеризующие данную страну или регион, но и влияние событий в близлежащих областях [Lazicky, 2017]. Количественные методы используют сравнение значений некоторого набора индикаторов с их типичными значениями для известных конфликтов [Goldstone et al., 2010; Beissinger, 2022].

В настоящее время при создании классификаторов, разделяющих ситуации, в которых с высокой вероятностью предполагается возникновение конфликта, от тех, в которых конфликт не должен возникнуть, используются методы машинного обучения. Утверждается, что при таком подходе точность предсказаний произошедших конфликтов достигает 90%, но в то же время в 30–40% случаев предсказанный конфликт не возникает [Celiku, Kraay, 2017]. Однако при таком подходе не удается ответить на вопрос, почему некоторые конфликты, даже при наличии всех факторов риска, не происходят [Лапухова, 2009]. Отметим работу [Chenoweth, Ulfelder, 2017], в которой предпринята попытка выявления методами машинного обучения предикторов мирных протестных акций (носящих антиправительственный либо антиоккупационный характер или выдвигающих требования самоопределения); рассмотренные в ней модели дают точность предсказания не более 75%. Таким образом, машинное обучение требует наличия большого набора событий аналогичных тому, которое пытаются прогнозировать прогнозируемому для создания обучающего множества. Если на создающуюся ситуацию оказывают существенное влияние какие-либо новые факторы, которые ранее не встречались или возникали крайне редко, то машинное обучение может дать неверные результаты. Например, такое уникальное событие, как Арабская весна, предсказать с помощью имеющихся методов было крайне трудно. Поэтому актуальна разработка новых методов предсказания конфликтов.

Отдельно следует отметить статью [Коротаев и др., 2019], в которой вероятность конфликта оценивалась с использованием предиктора, не являющегося причиной конфликта: показано, что уровень субъективного ощущения счастья в 2009–2010 гг. является статистически значимым предиктором уровня дестабилизации в арабских странах в 2011 г. В работе [Каменецкий, Басаева, 2019] также предпринималась попытка прогнозирования несвоевременной смены власти на основе предиктора, в качестве которого рассматривался рост напряженности элиты за пять предшествующих событию лет. Значения предиктора определялись с помощью динамической модели по статистическим данным. Но эта модель слишком сложна и содержит большое количество констант, требующих оценки, что не позволяет применить ее для масштабного мониторинга.

Ниже авторы предлагают достаточно простой метод предсказания конфликтных событий, основанный на росте значения количественного индикатора социально-политической напряженности, апробированный на событиях Арабской весны.

Причины протестов во время Арабской весны. «Арабской весной» называют волну протестных выступлений различной интенсивности, которые произошли в арабских странах в начале 2011 г. В это время в Тунисе, Египте и Йемене произошли революции, в Ливии и Сирии начались гражданские войны, а в Бахрейне – массовые беспорядки, подавленные с помощью войск Саудовской Аравии и ОАЭ. Массовые протестные акции имели место также в Ираке, Иордании, Марокко, Омане и Алжире (где они начались еще в 2010 г.), а также, по некоторым источникам, в Кувейте. Менее значительные протесты имели место практически во всех остальных арабских странах. Арабская весна привела к значительному росту протестных движений во всем мире [Коротаев и др., 2021]. В связи с этим делались многочисленные попытки найти причины, которые привели к такому всплеску протестной активности в арабском мире именно в это время.

Чаще всего в качестве причин нестабильности в арабских странах отмечают безработицу среди молодежи и высокий уровень коррупции, который в странах с формально демократическими режимами правления был в значительной мере связан с несменяемостью власти. «Так, Бен Али правил в Тунисе 23 года, Мубарак в Египте – 30 лет, Салех в Йемене – 30 лет, Х. Асад и его сын Башар – соответственно, 30 и 11 лет, Каддафи в Ливии – 42 года» [Кива, 2012: 125]. Уровень безработицы среди молодежи перед началом Арабской весны составлял в Египте 24,8%, в Алжире 21,5%, в Марокко 17,6%, а в Тунисе 29,4%. Однако по сравнению с другими странами эти цифры не столь высоки: так, в это же время в Испании безработица среди молодежи составляла 48%. В то же время следует иметь в виду, что средний возраст населения Северной Африки был равен приблизительно 25 годам, молодые люди составляли более чем 1/3 рабочей силы [Ansani, Daniele, 2012: 8], то есть количество безработных молодых людей было весьма значительным. В частности, в Египте более миллиона безработных и незанятых представляли молодые люди в возрасте 20–24 лет, причем более чем у 43% египетских безработных было высшее образование [Элдииб, 2017]. В арабских странах на рынке труда требовались рабочие низкой квалификации, заработная плата которых не соответствовала образовательному уровню многих молодых людей, что также было причиной для недовольства [Behr, 2012]. Что касается коррупции, то не во всех арабских странах она была столь значительна, как это представляли СМИ. Например, в Египте борьба с коррупцией велась довольно успешно, что привело к ее снижению примерно до уровня Индии, Греции и Китая, заметно более низкого чем, например, в РФ [Коротаев, Зинькина, 2011b: 11]. Тем не менее требование борьбы с коррупцией в Египте являлось одним из лозунгов протестующих.

Еще одним фактором, который рассматривался в качестве причины протестной активности, был рост неравенства, усилившийся в результате мирового финансового кризиса 2008 г. [Abdelsalam, 2015: 123]. Кризис привел к «повышению цен на продовольственные и хозяйственные товары первой необходимости, а, следовательно, и к общему значительному ухудшению уровня жизни населения» [Вестфрид, 2014: 61]. Так, в Египте поступления в госбюджет в последние несколько лет перед началом Арабской весны сократились на 20%, что привело к постепенной отмене субсидий на продукты питания. В результате 40% населения страны стали жить на 2 доллара в день, разрыв в доходах 10% самых бедных и самых богатых египтян достиг 1 : 30–40 [Кива, 2012: 122]. В то же время [Коротаев, Зинькина, 2011a: 11] лишь в 23 государствах мира социальное неравенство было ниже, чем в Египте, и по данному показателю Египет был существенно более благополучен, чем такие страны, как США, Китай и Россия. В Иордании «акции протеста также были вызваны ухудшением экономического положения, прежде всего – резким ростом цен на бензин и продукты питания» [Крылов, 2013: 117]. Отметим также, что инфляция в арабских странах за два года до революционных событий составляла порядка 25–30% [Mushtaq, Afzal, 2017: 2]. В то же время есть мнение, что анализ экономической ситуации не позволяет считать мировой экономический кризис причиной протестов в Арабском мире [Ansani, Daniele, 2012]. Более вероятной причиной явилось то, что ухудшение условий жизни весьма неравномерно распределялось между социальными группами [Salehi-Isfahani, 2010].

Существенное влияние на протестную активность в Ливии и Йемене оказала также борьба между различными племенами и кланами за власть. В Ливии началась гражданская война племен, одни из которых хотели восстановить свое влияние и сбросить с руководящих позиций другие [Кива, 2012: 123]. В Йемене революция тоже больше напоминала не борьбу народа с режимом, а борьбу племен и кланов за передел власти в стране [Сапронова, 2011].

В ряде арабских стран ситуация усугублялась и конфессиональным фактором. В Сирии «клан Асадов (алавиты – ветвь шиитского ислама), занимая ключевые позиции во власти и бизнесе, представляли ничтожное меньшинство – не более 13% населения (73% – сунниты)» [Кива, 2012: 124]. Еще более сложная ситуация наблюдалась в Йемене, где отношения между шиитскими (хауси) и суннитскими кланами крайне запутаны, к чему добавляются и исторические противоречия между двумя основными исламскими мазхабами (богословско-правовыми направлениями) – зейдитами и шафиитами. После объединения Южного и Северного Йемена в Йеменскую Арабскую Республику ключевые позиции в политике и экономике заняли зейдиты (с севера) во главе с А. Салехом, в то время как южнойеменская элита (в основном шафииты) оказалась сильно ущемлена из-за несправедливого распределения государственных финансов в пользу севера и монополизации президентской семьей основных сфер экономики.

В качестве причин недовольства в арабском мире отмечается также стремление городского среднего класса к большей демократизации и той жизни, которую они наблюдали в европейских странах во время поездок, по телевидению и в социальных сетях [Grigoryev, Salmina, 2012: 2].

Наконец, быстрое распространение протестов по всем арабским странам во многом объясняется процессами диффузии: протесты или беспорядки в одном регионе служили образцом для потенциальных участников протестов в других регионах [Myers, Oliver, 2008]. Для арабских стран диффузия протестов во многом облегчалась общей культурой и языком.

Из этого обзора видно, что выявить причины массовых протестов в арабских странах именно в 2011 г., на основе которых можно было бы предсказать возникновение конфликтов, достаточно трудно.

Метод прогнозирования конфликтов. По мнению авторов, наиболее перспективным выглядит подход, основанный не на анализе возможных причин событий, а на выявлении некоторых индикаторов – предикторов надвигающихся событий. Такой подход ранее уже применялся для ретроспективного предсказания несвоевременной смены власти в постсоветских странах [Каменецкий, Басаева, 2019], где в качестве индикатора возрастания напряженности использовался рост уровня убийств.

Динамика изменения количества убийств, как показано в работе [Юревич и др., 2009: 5], является наиболее сильным предиктором изменения состояния общества. Другим информативным индикатором, который исследовал еще Дюркгейм [Дюркгейм, 1994], характеризующим состояние общества, является динамика самоубийств. По сути дела, динамика количества убийств и самоубийств указывает на рост/падение уровня социально-политической напряженности общества – «комплексный системный феномен, который интегрально характеризует социально-политические процессы с социально психологической стороны, отражающий неудовлетворенность больших масс людей существующей системой социальных, экономических и политических отношений» [Внукова и др., 2014: 32–33]. Рост напряженности проявляется как повышение уровня агрессии, направленной вовне (убийства) или на самого человека (самоубийства). При этом значим не абсолютный уровень, а темпы роста, поскольку абсолютные значения количества убийств и самоубийств характеризуют не величину социально-политической напряженности общества, а особенности его культуры.

Таким образом, в качестве индикатора напряженности предлагается рассматривать сумму умышленных убийств и самоубийств. Такое суммирование ранее уже обосновывалось тем, что «издавна убийства и самоубийства рассматриваются как взаимосвязанные показатели социального благополучия/неблагополучия», поэтому «предлагается рассматривать сумму уровня убийств и самоубийств как интегральный индикатор уровня социальной патологии» [Гилинский, 2004: 186].

Итак, предположим, что рост напряженности в стране начинается за несколько лет до явного проявления конфликта и находит выражение в аномальном росте количества убийств и самоубийств, что может использоваться для предсказания и, возможно, предупреждения назревающего конфликта.

Статистические данные по количеству убийств и самоубийств взяты с сайта countryeconomy.com (раздел Socio-Demography)1 и приведены в табл. 1 для всех арабских стран, кроме Ирака, Мавритании, Судана и Палестины. Эти страны исключены из анализа, так как в 2005–2011 гг. в них происходили чисто политические события, которые существенно влияли на напряженность: в Ираке шла гражданская война, в Мавритании произошли два военных переворота, а в Судане готовился референдум о разделе страны. По Палестине же не удалось найти необходимой статистики: данные о количестве убийств есть только за четыре года из рассматриваемых шести, а данные о самоубийствах отсутствуют.

Таблица 1. Суммарное количество убийств и самоубийств в арабских странах

накануне событий Арабской весны

| Страны | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | События |

| Тунис | 747 | 741 | 777 | 799 | 790 | 842 | революция |

| Египет | 2513 | 2538 | 2646 | 2937 | 2886 | 3866 | революция |

| Йемен | 2575 | 2586 | 2623 | 2765 | 2912 | 3098 | революция |

| Ливия | 349 | 345 | 349 | 347 | 355 | 381 | гражданская война |

| Сирия | 597 | 588 | 628 | 664 | 682 | 763 | гражданская война |

| Бахрейн | 61 | 57 | 73 | 84 | 94 | 89 | массовые беспорядки |

| Алжир | 1416 | 1554 | 1537 | 1605 | 1532 | 1477 | массовые протесты |

| Иордания | 250 | 282 | 299 | 316 | 309 | 330 | массовые протесты |

| Марокко | 2667 | 2639 | 2574 | 2401 | 2287 | 2162 | массовые протесты |

| Оман | 152 | 221 | 138 | 148 | 148 | 192 | массовые протесты |

| Кувейт | 101 | 110 | 130 | 117 | 137 | 166 | массовые протесты |

| Катар | 29 | 31 | 39 | 48 | 70 | 84 | небольшие протесты |

| Саудовская Аравия | 709 | 757 | 839 | 898 | 959 | 976 | небольшие протесты |

| ОАЭ | 145 | 173 | 196 | 234 | 272 | 289 | небольшие протесты |

| Ливан | 114 | 115 | 116 | 117 | 119 | 122 | небольшие протесты |

Для уменьшения влияния случайных флуктуаций числа убийств и самоубийств данные табл. 1 аппроксимировались с помощью линейной регрессии. Практически во всех странах, за исключением Алжира и Омана, линейная регрессия хорошо описывает рост напряженности, о чем свидетельствуют высокие значения коэффициента детерминации (табл. 2). Типичная картина динамики изображена на рис. 1, иллюстрирующем рост социальной напряженности в двух арабских странах, где Арабская весна привела к национальной революции.

Рис. 1. Значения индикатора напряженности и его линейная аппроксимация на примерах Туниса и Йемена

Рис. 1. Значения индикатора напряженности и его линейная аппроксимация на примерах Туниса и Йемена

Относительное изменение напряженности в процентах за рассматриваемые 5 лет оценивалось по полученной аппроксимации, результаты расчетов приведены в табл. 2.

Таблица 2. Результаты регрессионного анализа роста убийств и самоубийств как индикаторов роста социальной напряженности

| Страны | Коэффициенты регрессии | R2 | Рост напряженности за 5 лет, % | |

| a | b | |||

| Тунис | 736,7 | 18,4 | 0,86 | 13 |

| Египет | 2319,1 | 231,4 | 0,73 | 50 |

| Йемен | 2493,0 | 106,7 | 0,90 | 21 |

| Ливия | 341,0 | 5,4 | 0,56 | 8 |

| Сирия | 571,7 | 32,8 | 0,90 | 29 |

| Бахрейн | 57,6 | 7,5 | 0,85 | 65 |

| Алжир | 1498,0 | 8,8 | 0,06 | 3 |

| Иордания | 262,0 | 14,2 | 0,88 | 27 |

| Марокко | 2723,0 | -107,3 | 0,96 | -20 |

| Оман | 167,0 | -0,3 | 0,00 | -1 |

| Кувейт | 98,8 | 11,2 | 0,82 | 57 |

| Катар | 21.5 | 11,5 | 0,93 | 266 |

| Саудовская Аравия | 713,5 | 57,1 | 0,98 | 40 |

| ОАЭ | 142,8 | 30,1 | 0,99 | 106 |

| Ливан | 113,4 | 1,5 | 0,94 | 7 |

Из табл. 2 видно, что существенный рост напряженности (более 5%) наблюдался отнюдь не только в тех странах, где произошли революции и гражданские войны. Например, Катар, ОАЭ и Бахрейн демонстрируют феноменально высокий рост напряженности, но ни в одной из этих стран революции не произошло. Поэтому необходим поиск других факторов, существенно корректирующих роль показателей убийств и самоубийств как индикаторов социальной напряженности2.

Известно, что высокая доля иммигрантов является одним из факторов роста напряженности (см., например, [Димаев, 2008]). Поэтому для проверки роли этого факторы были собраны данные о доле иммигрантов по отношению к постоянному населению3; в табл. 3 и 4 приведены для разных арабских стран средние значения этого показателя за 2005-2010 гг.

При анализе социально-экономической ситуации в странах, рост напряженности в которых не коррелирует с нестабильностью, обнаружено, что во всех этих странах велика доля иммигрантов по отношению к постоянному населению (табл. 3), в то время как в странах, где корреляция заметна, доля мигрантов низка (табл. 4). По-видимому, рост напряженности в этих странах определяется в основном напряженностью иммигрантов, которая может быть вызвана конфликтными событиями в соседних странах с близкой культурой. Иммигранты, как бы ни была высока в их среде социальная напряженность, принципиально не могут вызвать серьезных национальных политических потрясений, поскольку мигранты слабо интегрированы в принимающее сообщество.

Таблица 3. Арабские страны с высокой (более 15%) долей иммигрантов

| Страна | Ливан | Саудовская Аравия | Оман | Иордания | Кувейт | Бахрейн | Катар | ОАЭ |

| Рост напряженности за 2005–2010 гг., % | 6,7 | 40,0 | -0,8 | 27,1 | 56,8 | 65,0 | 266,2 | 105,5 |

| Среднее отношение числа иммигрантов к постоянному населению за 2005–2010 гг., % | 16 | 29 | 26 | 39 | 48 | 49 | 82 | 84 |

| События 2011 г. | небольшие протесты | массовые протесты | массовые беспорядки | небольшие протесты |

Таблица 4. Арабские страны с низкой (менее 15%) долей иммигрантов

| Страна | Тунис | Египет | Йемен | Сирия | Ливия | Марокко | Алжир |

| Рост напряженности за 2005–2010 гг., % | 12,5 | 49,9 | 21,4 | 28,7 | 7,9 | -19,7 | 2,9 |

| Среднее отношение числа иммигрантов к постоянному населению за 2005–2010 гг., % | 0 | 0 | 1 | 6 | 11 | 0 | 0 |

| События 2011 г. | революция | начало гражданской войны | массовые протесты |

Бахрейн оказался единственной страной, где при высокой напряженности (подскок убийств и самоубийств на 65%) и очень высокой доле иммигрантов (49%), произошли массовые беспорядки. Надо учитывать, что в Бахрейне протестовали не иммигранты, а шиитская часть постоянного населения страны, недовольная тем, что их представителей нет среди руководителей армии и полиции. Иммигранты в этой стране поддерживали правительство, есть даже данные о столкновениях между ними и протестующими шиитами.

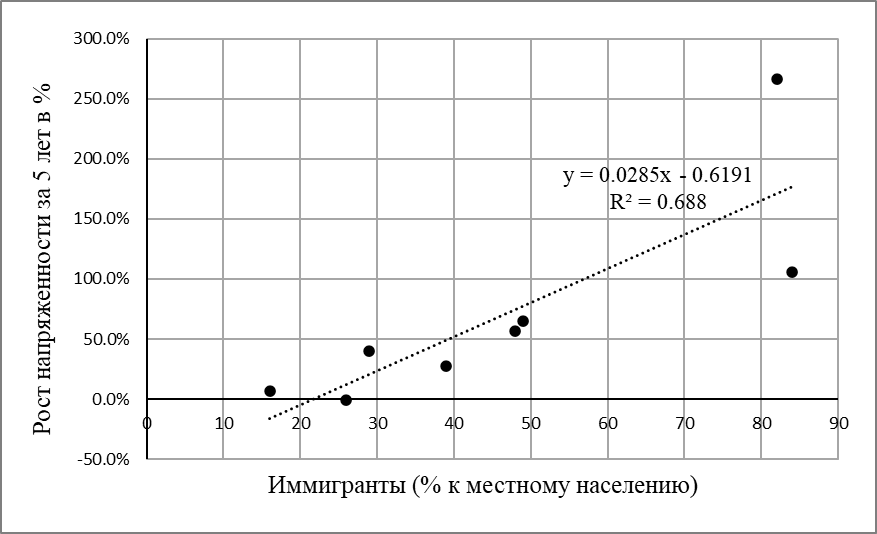

Вычислим теперь корреляции между ростом напряженности за 2005–2011 гг. и силой протестов. Для этого проранжируем протесты следующим образом: 1 – небольшие протесты, 2 – массовые протесты и беспорядки, 3 – революции и гражданские войны. Расчет показал, что хотя в общем случае (для всех 15-ти арабских стран) рост напряженности не коррелирует с силой протеста, но для 7-ми стран с малой долей мигрантов (менее 15%) корреляция оказывается довольно высокой (0,73 по Пирсону). Данные демонстрируют, что в странах с высокой долей иммигрантов (более 15%) их процент сильно коррелирует с ростом напряженности (рис. 2), но при этом даже значительный рост социальной напряженности не приводит к существенной политической нестабильности.

Рис. 2. Зависимость роста напряженности от доли иммигрантов.

Выводы. Таким образом, рост напряженности больше, чем на 5% за пять лет, оцениваемый по сумме количества убийств и самоубийств, может являться предвестником нестабильности. Но в странах с высокой долей иммигрантов (более 15%) высокая напряженность, как правило, не приводит к серьезным конфликтам и нестабильности. Используя предлагаемую методику, для событий Арабской весны мы правильно прогнозируем конфликт в пяти случаях из шести (т.е. с вероятностью 83%, очень высокой) и ни в одном случае не прогнозируем несостоявшийся конфликт.

Для стран из других регионов мира точность прогнозов по этой методике, скорее всего, уменьшится, поскольку для качественно иных групп стран могут потребоваться дополнительные индикаторы. Кроме того, существенное влияние оказывает политическая культура общества: при росте социальной напряженности конфликтующие стороны в странах с менее «воинственными» традициями, чем в арабских странах, могут договориться и разрешить конфликт несиловыми методами. В то же время следует подчеркнуть, что предлагаемый метод прогнозирования не требует анализа аналогичных событий в прошлом (так как не предполагает изучения причин событий) и может применяться для прогнозирования уникальных конфликтов.

Библиография

- 1. Вестфрид М.Б. Итоги «Арабской весны»: анализ причин и особенностей // Право и управление. XXI век. 2014. № 1 (30). С. 61–67.

- 2. Внукова Л.Б., Челпанова Д.Д., Пащенко И.В. Социально-политическая напряженность в полиэтничном регионе. Ростов-на-Дону: ЮНЦ РАН, 2014.

- 3. Гилинский Я. Девиантология: социология преступности, наркотизма, проституции, самоубийств и других «отклонений». СПб.: Юридический центр Пресс, 2004.

- 4. Димаев А.Р. Иммигранты как фактор роста напряженности в принимающем обществе // Социология власти. 2008. № 3. С. 86–92.

- 5. Дюркгейм Э. Самоубийство: Социологический этюд / Пер. с фр. с сокр.; под. ред. В.А. Базарова. М.: Мысль, 1994.

- 6. Каменецкий Е.С., Басаева Е.К. Об одном методе предсказания нерегулярной смены власти // Вопросы безопасности. 2019. № 6. С. 38–47.

- 7. Кива А.В. Арабская весна: причины и вероятные последствия // Общественные науки и современность. 2012. № 5. С. 121–130.

- 8. Коротаев А.В., Зинькина Ю.В. Египетская революция 2011 года. Часть 1 // Азия и Африка сегодня. 2011b. № 6 (647). C. 10–16.

- 9. Коротаев А.В., Зинькина Ю.В. Египетская революция 2011 года: социодемографический анализ // Историческая психология и социология истории. 2011a. Т. 4. № 2. С. 5–29.

- 10. Коротаев А.В., Мещерина К.В., Исаев Л.М., Гринин Л.Е. Катализаторы политических переворотов: от акций протеста к смене власти. М.: ЛЕНАНД, 2021.

- 11. Коротаев А.В., Шишкина А.Р., Балтач А.А. Относительная депривация как фактор социально-политической дестабилизации: опыт количественного анализа // Полис. Политические исследования. 2019. № 2. С. 107–122.

- 12. Крылов А.В. Особенности демократических реформ в Иордании // Вестник МГИМО-Университета. 2013. № 2 (29). С. 113–119.

- 13. Лапухова О.В. Системы раннего предупреждения этнополитических конфликтов // Вестник Военного университета. 2009. № 4 (20). С. 15–20.

- 14. Сапронова М.А. Прошлое, настоящее и будущее стран Арабской весны // Портал МГИМО. 2011. URL: https://mgimo.ru/about/news/experts/213770 /?sphrase_id=30558900 (дата обращения: 26.06.2022).

- 15. Элдииб А.М. Революционные события в Египте 2011–2012 гг. в контексте «Арабской весны»: общее и особенное. Дисс. … к. ист. н. Н. Новгород, 2017.

- 16. Юревич А.В., Ушаков Д.В., Цапенко И.П. Количественная оценка макропсихологического состояния современного российского общества // Психологические исследования: электрон. науч. журн. 2009. № 2 (4). C. 1–18.

- 17. Abdelsalam E. The Arab spring: Its origins, evolution and consequences … four years on // Intellectual Discourse. 2015. Vol. 23. No. 1. P. 119–139.

- 18. Ansani A., Daniele V. About a revolution. The economic motivations of the Arab Spring // International Journal of Development and Conflict. 2012. Vol. 2. No. 3. P. 1250013-1–1250013-24.

- 19. Behr T. Talking about the revolution: Narratives on the origin and future of the Arab spring. European Institute of the Mediterranean, 2012. IEMed Working Paper No. 9.

- 20. Beissinger M. The Revolutionary City: Urbanization and the Global Transformation of Rebellion. Princeton, NJ: Princeton University Press, 2022.

- 21. Celiku B., Kraay A. Predicting Conflict (May 26, 2017). World Bank Policy Research Working Paper No. 8075. URL: https://ssrn.com/abstract=2985500 (дата обращения: 26.06.2022).

- 22. Chenoweth E., Ulfelder J. Can Structural Conditions Explain the Onset of Nonviolent Uprisings? // Journal of Conflict Resolution. 2017. Vol. 61. No. 2. P. 298–324.

- 23. Goldstone J.A., Bates R.H., Epstein D.L. et al. A Global Model for Forecasting Political Instability // American Journal of Political Science. 2010. Vol. 54. No. 1. P. 190–208.

- 24. Grigoryev L., Salmina A. The «Arab Spring»: Role of Elites and the Specifics of Society // XXII World Congress of Political Science (International Political Science Association, Montreal, 2012). Madrid. 2012.

- 25. Lazicky Сh. Improving Conflict Early Warning Systems for United Nations Peacekeeping // Written in fulfillment of the requirements for the degree of Master in Public Administration in International Development, John F. Kennedy School of Government, Harvard University, 2017.

- 26. Mushtaq A.Q., Afzal M. Arab Spring: Its Causes And Consequences // JPUHS. 2017. Vol. 30. No. 1. P. 1–10.

- 27. Myers D.J., Oliver P.E. The opposing forces diffusion model: the initiation and repression of collective violence // Dynamics of Asymmetric Conflict. 2008. Vol. 1. No. 2. Р. 164–189.

- 28. Salehi-Isfahani D. Human Development in the Middle East and North Africa // Human Development Research Paper 2010/26. 2010. Р. 1–56.

- 29. Yucel E. A Review and Bibliography of Early Warning Models. MPRA Paper 32893, University Library of Munich, Germany. 2011. URL: https://mpra.ub.uni-muenchen.de/id/eprint/32893 (дата обращения: 24.06.2022).