- Код статьи

- S013216250022088-9-1

- DOI

- 10.31857/S013216250022088-9

- Тип публикации

- Статья

- Статус публикации

- Опубликовано

- Авторы

- Том/ Выпуск

- Том / Номер 12

- Страницы

- 88-100

- Аннотация

Провозгласившая политику комплементаризма как приоритета союзнических отношений с РФ и параллельного многопланового (преимущественно невоенного) взаимодействия со странами Запада, постсоветская Армения все чаще сталкивалась со сложной проблемой выбора, выдвигавшейся как Россией, так и Западом. С началом современной эпохи прямой и открытой конфронтации между Западом и РФ (в частности, по поводу Крыма и Украины) прежняя модель армянского комплементаризма стала концептуально и практически невозможной. Несмотря на это, после «бархатной революции» 2018 г. армянские элиты продолжают реализовывать параллельные и не всегда последовательные взаимоотношения как с РФ, так и с ЕС и США. Авторами предпринята попытка выяснения степени общественной поддержки пророссийского и прозападного векторов внешнеполитического курса властей Армении. Представлена актуальная динамика общественных восприятий и приоритетов во взаимоотношениях с внешними акторами после 44-дневной войны 2020 г. в Нагорном Карабахе как на уровне межгосударственных отношений, так и региональных пророссийских и прозападных союзов. Кроме динамики внешнеполитических приоритетов армянского общества в исследовании представлен микроуровень восприятий армянского общества в отношении представителей тех или иных государств региона. Исследование выявило картину внешнеполитических предпочтений армянского общества, все еще характерную для модели комплементаризма с привнесением новых элементов как пришедшими во власть после «Бархатной революции» элитами, так и меняющейся ситуацией в регионе и мире. Вносимые в армянский комплементаризм коррективы могут производить впечатление новых возможностей, но на деле создавать все больше рисков безопасности Армении и региона в условиях глобального противостояния между РФ и Западом.

- Ключевые слова

- Армения, Россия, Запад, «Бархатная революция», война в Нагорном Карабахе, комплементаризм, общественное мнение

- Дата публикации

- 27.12.2022

- Год выхода

- 2022

- Всего подписок

- 3

- Всего просмотров

- 279

Эволюция армянского комплементаризма.

Постсоветская региональная динамика характерна несколькими основными тенденциями, прежде всего – открытым либо завуалированным поэтапным выходом ряда бывших советских республик из-под традиционного влияния РФ. Осуществление программы Восточного партнерства с ЕС с участием Азербайджана, Армении, Беларуси, Грузии, Молдовы и Украины, участие этих стран, а также государств Центральной Азии в программах НАТО, имели целью именно постепенный вывод данных государств из наработанных взаимосвязей с Россией как минимум через материальное, политическое и идеологическое стимулирование альтернативного восприятия структуры региональной безопасности. Российское военное присутствие на постсоветском пространстве сталкивалось с нежеланием бывших братских республик нести на себе «бремя» элементов системы безопасности России. В результате после череды «цветных революций» в начале 2000-х гг. Грузия избрала прямой проамериканский курс, а Украина стала реконструировать национальную идентичность в противопоставлении себя России.

Ориентация союзников России по ОДКБ (в том числе Армении) на стратегическую приоритетность РФ под воздействием внешних соблазнов и стимулов постепенно теряла необходимый ресурс, наработанную инерционность и осмысленность. Членство в ОДКБ сочеталось с отсутствием единого информационного поля, со слабостью диалога и синхронизации восприятий и действий на уровне политических элит и обществ в плане единого понимания внешних угроз и встраивания в системное противодействие [Атанесян, 2011]. Параллельно происходило включение членов ОДКБ в другие союзы, отчасти несовместимые с единым видением внешних угроз и союзнических обязательств.

Ориентация элит и обществ в союзнических с РФ государствах на модели поведения российских государственных учреждений и чиновников синхронизировалась с самостоятельным (схожим) политическим поведением в виде попыток совмещения демократических преобразований (отчасти – их симуляции) с традиционной клановостью, культурой коррупции [Sahakyan, Atanesyan, 2006] и псевдопатриотизма, создавая диссонанс между формальным озвучиванием национальных приоритетов и фактически недостаточными усилиями по их реализации. Атомизация единого постсоветского информационно-идеологического пространства и активное системное внешнее воздействие западной «мягкой силы» [Nye, 1990] через образовательные, культурные, молодежные программы, туризм, Интернет – при отсутствии или существенной недееспособности российской «мягкой силы» – привели к декларативности ситуационных союзнических взаимодействий. Параллельно им шло развитие альтернативных тенденций и направлений, а по сути – целенаправленное размывание приоритетности стратегических взаимоотношений с Россией как основным союзником.

Попытки противопоставить западной «мягкой силе» российский аналог ни по форме, ни по содержанию не были сопоставимы, и не увенчались успехом. Непоследовательность российской «мягкой силы» (вплоть до ее практического отсутствия) можно объяснить как функциональными особенностями (бюрократией, коррупцией, неэффективным управлением, отсутствием концептуальных подходов, недостаточной масштабностью) организаций, фондов и медийных каналов, создававшихся для ее реализации1, так и бытующим в российской экспертной среде мнением, что «мягкая сила» России вообще не нужна2.

На протяжении постсоветского этапа независимости Армения придерживалась пророссийского стратегического курса, параллельно развивая партнерские взаимоотношения со странами Запада, включая ЕС (особые отношения с отдельными европейскими государствами) и США [Kostanyan, Giragosian, 2017; Mirzoyan, 2010]. Это называлось политикой комплементаризма, или сбаллансированных интересов [Armenia’s Foreign..., 2013; Minasyan, 2012]. Такой подход был обоснован как географическим и цивилизационным положением Армении на перекрестке Запада и Востока, так и диаспоральным ресурсом как инструментом реализации национальных интересов Армении в различных государствах [Manukyan, 2021; Aleksanyan, Bejanyan et al., 2019]. Несмотря на участие в ряде программ НАТО, военно-стратегическое партнерство с РФ считалось в Армении безальтернативным. В области трансформации науки и образования как Армения, так до последнего времени и РФ ориентировались на западные стандарты (Болонскую систему). Вместе с тем в экономической и идеологической сфере политика комплементаризма перманентно ставила армянскую политическую элиту перед сложной проблемой выбора (в частности, между ассоциацией Армении с ЕС и членством в ЕАЭС) [Шанявский, 2016]. Проблему выбора внешнеполитического вектора в рамках модели многовекторности и «умной силы» [Gallarotti, 2015] до украинского кризиса пытались решать путем наведения мостов между интересами Запада и РФ, предлагая превратить Армению в уникальную площадку стратегического диалога [Второй стратегический..., 2013].

Пришедшая благодаря «Бархатной революции» в Армении весной 2018 г. новая политическая элита во главе с бывшим оппозиционным депутатом, журналистом Н. Пашиняном, в основном выступала с критикой прежней власти, не затрагивая внешнеполитический курс страны [Атанесян, 2018]. С приходом к власти Пашинян инициировал политико-уголовное преследование прежнего военно-политического руководства страны, а также некоторых представителей крупного бизнеса. Преследованиям подверглись представители всех ветвей власти, в том числе судебной, а на ключевые должности были выдвинуты лояльные новому руководству люди, включая руководителей министерства обороны, полиции и службы национальной безопасности, которых премьер-министр Пашинян затем неоднократно менял. Подобные частые кадровые перестановки следует расценивать как системное перераспределение власти и ресурса в пользу новых элит с гарантированием их неприкосновенности через «своих людей» в силовых ведомствах. Вместе с тем постоянные кадровые смещения, а также гонения на «бывших» руководителей, постепенно лишили систему государственного управления ранее наработанного опыта и ресурса, ослабили внутреннюю конкурентность, сделали лояльность власти одним из основных критериев отбора и назначения чиновников, а в целом дестабилизировали институциональные структуры управления, причем в условиях актуализации внешних (в том числе военных) угроз безопасности страны [Атанесян, Челпанова, 2021].

Как до смены власти в стране через «Бархатную революцию» 2018 г., так и после революции армянские элиты придерживались политики комплементаризма. В последние годы они продолжают, теперь уже не всегда открыто, предпринимать определенные действия как в формате стратегических взаимоотношений с РФ, так и в рамках взаимодействия с западными структурами. В частности, в контексте украинского кризиса комплементарные попытки постреволюционных армянских элит все еще схожи в основном с пророссийским курсом дореволюционных элит Армении. Не присоединившись к признанию Крыма частью РФ, Армения вместе с Беларусью проголосовала против принятой Генеральной Ассамблеей ООН Резолюции о милитаризации Крыма от 17 декабря 2018 г., а затем в числе 35 государств воздержалась при голосовании по Резолюции ES-11/1 «Агрессия против Украины» от 2 марта 2022 г. Затем Армения не стала голосовать за принятую в качестве санкции за действия РФ в Украине резолюцию ГА ООН о «Приостановлении прав Российской Федерации, связанных с членством в Совете ООН по правам человека», а также воздержалась при принятии большинством членов ГА ООН Резолюции о «Территориальной целостности Украины: соблюдении принципов Устава ООН» от 12 октября 2022 г., осуждавших проведение 23–27 сентября 2022 г. референдумов в Донецкой, Запорожской, Луганской и Херсонской областях о присоединении к РФ.

Вместе с тем существенным различием между до- и послереволюционными армянскими элитами является их подход к комплементаризму в вопросах безопасности самой Армении. Если до «Бархатной революции» армянские элиты пытались балансировать между интересами России и Запада в преимущественно пророссийском ключе, отдавая предпочтение комплексному стратегическому союзу с РФ и исходя из принципа «Россия – прежде всего» [Terzyan, 2019], то пришедшие к власти в Армении после «Бархатной революции» элиты стали реализовывать политику комплементаризма по модели открытых дверей. Они приглашали участвовать в решении стратегических вопросов безопасности Армении не только стратегического союзника в лице России, но и других глобальных и региональных акторов, прежде всего ЕС и США.

Причиной подобного смещения подходов и методов к реализации армянского комплементаризма новыми элитами является не только приписываемая постреволюционной власти в Армении и лично Пашиняну антироссийская настроенность, прикрытая его публичными пророссийскими выступлениями3, но и, прежде всего, недостаточная наполненность армяно-российских стратегических взаимоотношений конкретным содержанием и функциональностью, в чем есть вина обоих государств. Экономическая, образовательная, информационно-идеологическая и культурная составляющие безопасности Армении были в существенной степени (а после «Бархатной революции» 2018 г. – целиком) отданы на управление западным институциональным структурам. Кроме того, восприятие армянами себя как союзников России, а также РФ как союзницы Армении, постепенно размывалось через утрату единых внешнеполитических ориентиров. Поступательное сближение России с Турцией и Азербайджаном, продолжавшими наращивать направленный против интересов Армении единый военно-экономический и политический ресурс, создало ценностный диссонанс на уровне национальной идентичности и вызвало внутренний раскол как внутри армянского общества, так и в диаспоре. Противоречивый образ России как союзницы и Армении, и врагов Армении, не укладывается в привычную логику «друзья моего друга – мои друзья», а также восприятия себя, «других» и «чужих» как необходимых ориентиров групповой идентичности. Подобная утрата внутренних ориентиров через неопределенность внешнеполитической ориентации отчасти привела к утрате веры в Россию как исторического гаранта безопасности Армении, отчасти – к внутреннему конфликту и даже расколу внутри армянского общества по поводу того, кого теперь следует считать «своими» и «чужими».

Как следствие, открытoе постреволюционными армянскими элитами окно возможностей по участию в трансформации места Армении в регионе (в том числе в политико-географическом пространстве) не только для РФ, но и для других акторов (ЕС, США, Иран), демонстрирует иную модель армянского комплементаризма, в которой России больше не отводится приоритетная роль, несмотря на фактическую незаменимость РФ для Армении. Даже являющаяся традиционной угрозой безопасности Армении Турция, активно реализующая политику смещения в свою пользу структуры региональной безопасности, после войны в Карабахе осенью 2020 г. активно претендует на роль участницы в настоящем и будущем Армении, не встречая особого сдерживания со стороны как самой Армении, так и РФ.

Между тем принципиальные противоречия между интересами России и Запада в различных регионах мира (прежде всего, вокруг Украины) с вероятностью вовлечения в конфликт большого политико-географического пространства, включая Армению, объективно сузили возможности для балансирования. Несмотря на объективные и субъективные причины для поиска Арменией новых союзников и защитников, глобальный кризис вокруг Украины и его вероятное углубление сделали необходимой переориентацию сил в регионе с опорой, прежде всего, на имеющийся, гарантированный, наработанный ресурс. Понимание подобной необходимости на уровне как элит, так и общества, является стратегической задачей выживания в условиях глобального кризиса. В этом плане выявление общественных настроений в ключевых, опорных и вместе с тем все более спорных единицах региональных комплексов безопасности, включая Армению после «Бархатной революции» 2018 г. и Карабахской войны 2020 г., является важным компонентом стратегического планирования в условиях актуальных рисков и неопределенности.

Именно на выявление внешнеполитических приоритетов и предпочтений армянского общества было направлено проведенное авторами в июле – октябре 2021 г. (т.е. после Карабахской войны 2020 г. и непосредственно после внеочередных парламентских выборов в Армении в июне 2021 г.) масштабное социологическое исследование4. Основной задачей исследования было выявление восприятия и приоритетов армянского общества в условиях внешнеполитической дилеммы «Россия – Запад». Особенности пророссийской и прозападной позиции в армянском обществе измерялись через предпочтительность институциональных форм взаимодействия в рамках региональных военно-политических и экономических союзов (ОДКБ, НАТО, ЕС, ЕАЭС), а также через измерение микроклимата в армянском обществе, включая желание/нежелание иметь с представителями России и Запада деловых, дружеских и семейных отношений.

Россия и Запад как полюса общественных предпочтений.

Прежде всего, исследование показало, что после случившихся с Арменией двух системных кризисных событий – «Бархатной революции» 2018 г. и сопутствовавших ей общественно-политических трансформаций, а затем поражения в войне в Нагорном Карабахе 2020 г. и затяжного внутриполитического конфликта – армянское общество продолжает рассматривать взаимоотношения с РФ как приоритетные. Так, согласно результатам исследования, 56% опрошенных предпочли пророссийскую, 37% – прозападную, 7% – нейтральную внешнеполитическую ориентацию Армении.

Вместе с тем, если сравнить уровень доверия России в армянском обществе за последнее десятилетие, то он постепенно падал (рис. 1)5.

Рис. 1. Уровень доверия России и Франции в армянском обществе до и после «Бархатной революции» 2018 г. и Карабахской войны 2020 г., %

Как видим, тенденция падения доверия к РФ является актуальной и характерной для последнего десятилетия. Она, соответственно, имеет под собой системные, комплексные причины. В связи с этим необходимо ответить три ключевых момента. Во-первых, уровень доверия РФ как союзнице после войны в Нагорном Карабахе 2020 г. фактически оставался прежним. Поэтому не является достаточно обоснованным говорить о разочарованности граждан Армении в степени участия РФ и падении уровня доверия в отношении союзницы в армянском обществе именно под влиянием событий в Карабахе.Во-вторых, после войны в Карабахе обозначился существенный рост доверия к Франции как к наиболее дружественному, с точки зрения общественного восприятия, государству Запада. Это, вероятнее всего, связано с традиционно дружественными армяно-французскими взаимоотношениями, с выделившейся среди других стран ЕС и существенно отличной от позиции США ролью Франции во время войны в Карабахе 2020 г., а также с менее завышенными ожиданиями армянского общества в отношении участия Франции по сравнению с существенно завышенными ожиданиями в отношении роли России. Как следствие, после войны в Карабахе вырос именно рейтинг Франции, а не России. В-третьих, говоря о Западе как альтернативе России в восприятии армянского общества, следует учесть диспропорциональную стереотипность образа Запада. Для сравнения: рейтинг Франции и США после войны в Карабахе составил 84 и 38% соответственно.

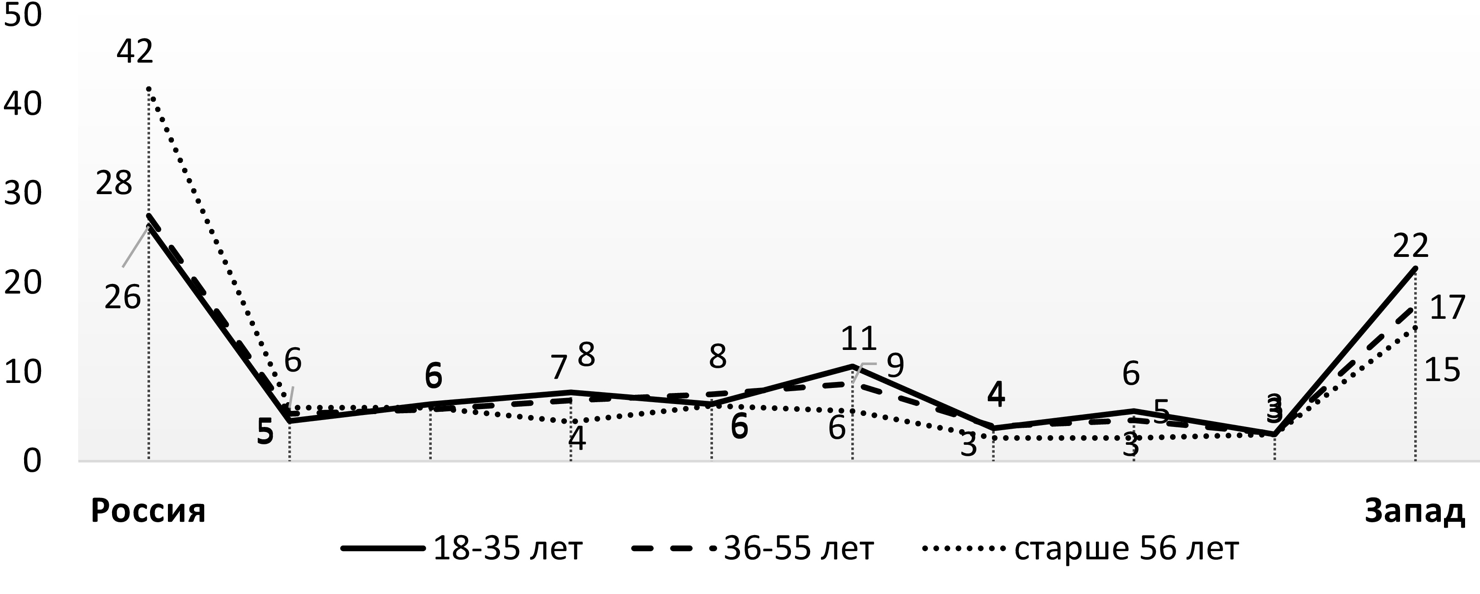

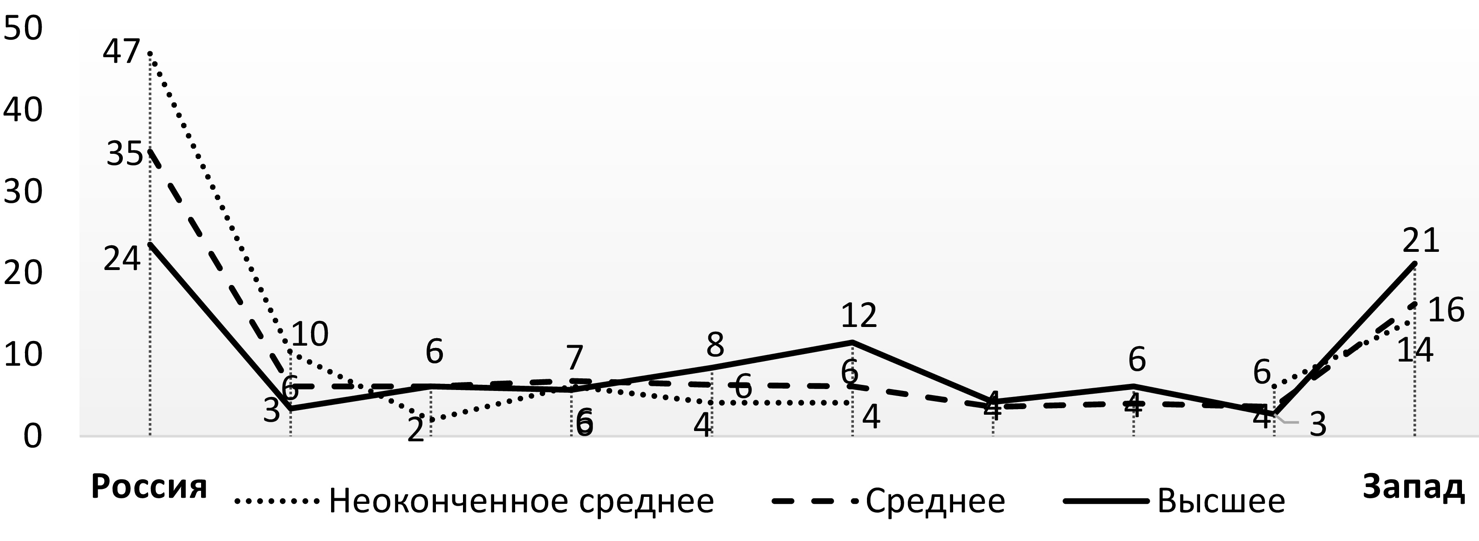

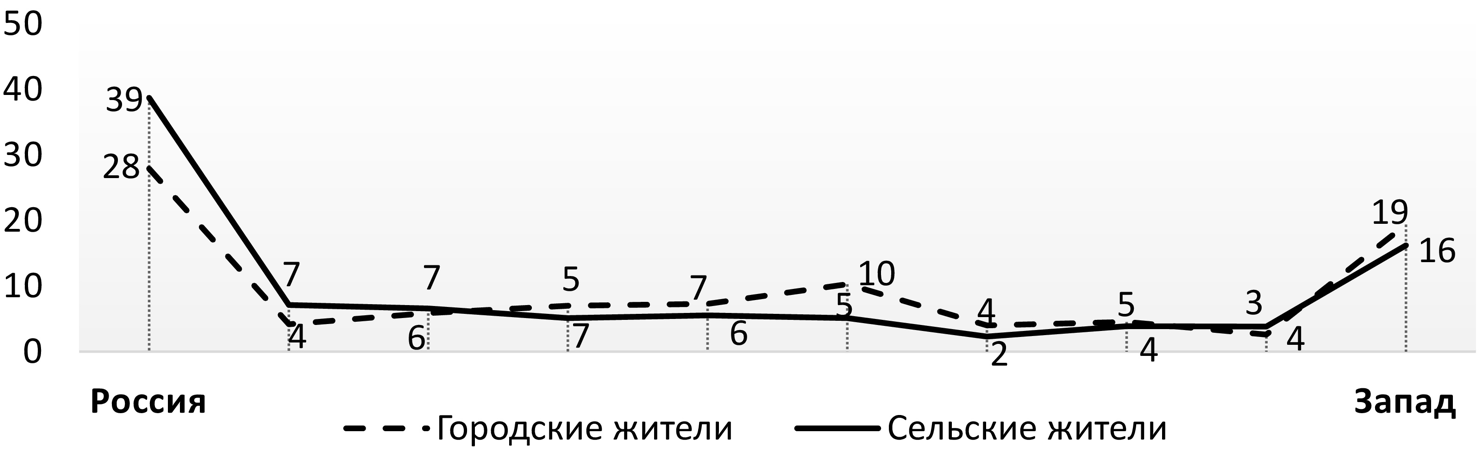

Результаты исследования дифференциации внешнеполитической ориентации армянского общества между Россией и Западом по возрастным подгруппам респондентов, по уровню образования и по месту проживания демонстрируют интересную картину (рис. 2, 3, 4). Респондентам было предложено указать свое предпочтение в отношении России и Запада по шкале, где крайние полюса отражают однозначную предпочтительность либо России, либо Запада, а промежуточные варианты демонстрируют разные степени тяготения к полюсам.

Как видим, граждан с однозначно пророссийскими предпочтениями больше, чем с прозападными. Наиболее пророссийски настроены пожилые представители армянского общества (старше 56 лет), люди с неоконченным и оконченным средним образованием, сельские жители. Тяготение этих категорий граждан к России и пророссийской внешнеполитической ориентации объясняется, в частности, ностальгичностью восприятий пожилого поколения в отношении России, ассоциирующейся с Советским Союзом. Что касается граждан без высшего образования и сельских жителей, то они, как правило, наиболее активно участвуют в трудовой (сезонной) миграции на территорию РФ, соответственно, экономически зависят от России и склонны считать ее важным источником своего благосостояния.

Рис. 2. Результаты по возрастным группам респондентов, в % от групп

Рис. 3. Результаты по образовательным группам респондентов, в % от групп

Рис. 4. Восприятия городских и сельских жителей, в % от групп

Можно заметить, что чем моложе граждане Армении, тем больше они тяготеют к Западу. Среди прозападнонастроенного населения несколько больше городских жителей, однако доля пророссийски настроенных среди сельчан существенно выше, чем среди горожан. Наконец, среди представителей армянского общества с прозападной ориентацией больше людей с высшим образованием, чем без. Это означает, что прозападная ориентация набирает обороты среди представителей среднего класса и бюрократии. Кроме того, политические настроения граждан с высшим образованием более рациональны. Их тяготение к Западу может быть результатом рефлексии, а не ностальгии или эмоциональных проявлений, а также следствием воздействия на них западной «мягкой силы» – образовательных программ, грантов, туризма в странах ЕС и США, возможности сравнивать конкретные европейские страны и РФ по экономическим, социальным и другим показателям. Распространенность прозападных настроений среди армянской молодежи и населения с высшим образованием свидетельствует о недостаточном воздействии на них «мягкой силы» России, о ее неэффективности или даже отсутствии.

Внешнеполитическая ориентация и отношение к постреволюционной власти.

Мы попытались выяснить отношение к РФ и Западу в связи с провластными и оппозиционными настроениями соответствующих сегментов армянского общества. Данная корреляция позволит выявить возможную взаимосвязь между деятельностью революционных властей Армении, при которых, в частности, армянская сторона потерпела поражение в карабахском конфликте осенью 2020 г., и внешнеполитической ориентацией поддерживающих власть граждан. Согласно гипотезе, широко распространенной в СМИ, поддерживающие правительство Н. Пашиняна граждане имеют скорее прозападную, нежели пророссийскую политическую ориентацию, что является следствием прозападной политики Пашиняна. Но так ли это на самом деле?

Рис. 5. Особенности внешнеполитической ориентации граждан Армении в связи с их внутриполитическими настроениями, в % от опрошенных

Полученные результаты (рис. 5) показывают, что прозападные настроения в армянском обществе с поддержкой послереволюционного правительства во главе с Н. Пашиняном напрямую не связаны. Однозначно поддерживающие нынешнее руководство Армении граждане в основном тяготеют к России, причем, даже больше, чем люди с определенной долей критического настроения в отношении внутренней политики. Вместе с тем именно оппозиционно настроенные граждане Армении преимущественно ориентированы на пророссийскую внешнюю политики, но в наименьшей степени, чем другие сегменты общества, – на прозападную.

Отношение к региональным союзам как индикатор внешнеполитической ориентации.

Мы попытались измерить внешнеполитические предпочтения армянского общества через отношение граждан к перспективности взаимодействия Армении с прозападными и пророссийскими региональными военно-политическими и экономическими союзами, включая ОДКБ, НАТО, ЕС и ЕАЭС (табл.).

Таблица. Отношение армянского общества к перспективности взаимодействия с пророссийскими и прозападными региональными союзами, % от опрошенных

|

Региональные союзы |

Военно-политические союзы |

Экономические союзы |

||||

|

ОДКБ |

НАТО |

ни то, ни другое |

ЕАЭС |

ЕС |

ни то, ни другое |

|

|

Перспективность взаимодействия |

29 |

34 |

26 |

29 |

46 |

13 |

Примечание. В таблице не указаны доли затруднившихся ответить (по 11% на вопросы о каждом из двух видов союзов).

Если пророссийское направление внешней политики Армении для большинства представителей армянского общества предпочтительнее прозападного, то на уровне институциональных структур такая политика отчасти «зависает в воздухе»: прозападные региональные организации считаются в армянском обществе более эффективными, чем пророссийские. Несмотря на отсутствие планов по углублению взаимодействия Армении с НАТО (о возможном членстве в НАТО вообще нет и речи), взаимоотношения с НАТО считаются в армянском обществе эффективнее членства в ОДКБ. На низком рейтинге ОДКБ в армянском обществе могла сказаться критика ОДКБ членами правительства Армении и лично премьер-министром Пашиняном в бытность свою оппозиционными деятелями до «Бархатной революции», а также отзыв Пашиняном генерального секретаря ОДКБ от Армении Ю. Хачатурова [Атанесян, Челпанова, 2021]. Кроме того, причиной подобной смены приоритетов стала разочарованность в бездействии ОДКБ, которую нередко воспринимают именно Россию с ее региональным безопасностным потенциалом. Два официальных обращения Армении в ОДКБ – в 2020 г. по поводу войны в Карабахе, когда Азербайджан атаковал приграничные территории Армении6, и в 2022 г. после прямых военных действий Азербайджана теперь уже на самой территории самой Армении7 – так и не задействовали механизм коллективной защиты. Подобный исход был в определенной степени предопределен различиями интересов стран-членов ОДКБ, а также занятостью России в украинском конфликте8.

7. Армения обратилась к ОДКБ из-за ситуации на границе с Азербайджаном // РИА Новости. 13 сентября 2022. URL: >>>> (дата обращения: 17.10.2022).

8. Бернштейн Д. Почему белорусские военные не поедут защищать Армению // DW. 16 сентября 2022. URL: >>>> (дата обращения: 17.10.2022).

Получается, что стратегическое взаимодействие с РФ в армянском обществе видится скорее напрямую, нежели опосредованно региональными организациями (в частности, ОДКБ). Как видно из полученных данных, треть жителей Армении все же считают членство страны в ОДКБ и в ЕАЭС перспективным. Вероятнее всего, рейтинг ОДКБ в дальнейшем продолжит падать, особенно после неудовлетворенного обращения Армении от 13 сентября 2022 г. о восстановлении ее территориальной целостности после военных действий Азербайджана, вплоть до актуализации вопроса о выходе Армении из ОДКБ9.

Несмотря на преимущественно пророссийские настроения в армянском обществе, именно Евросоюз воспринимается как наиболее перспективная структура, в том числе и по сравнению с ЕАЭС. Интересно заметить, что образ ЕС в восприятии жителей Армении конкретнее и позитивнее (46%) образа Запада в целом (37%). Возможно, уровень доверия к Западу (как Западной Европе плюс США) от присутствия США лишь проигрывает, что, вероятно, характерно именно для армянского общества в отличие от других, в том числе постсоветских обществ (например, Грузии). В этом плане визит спикера Палаты представителей США Н. Пелоси в Армению в сентябре 2022 г. может повлиять на рост не столько проамериканских, сколько – антироссийских настроений в армянском обществе (в частности, с ущербом для авторитетности ОДКБ)10.

Микроуровень внешнеполитических предпочтений.

Наконец, мы попытались измерить настроения послевоенного армянского общества касательно взаимоотношений с РФ и Западом через микроуровень, выяснив степень предпочтительности деловых, дружеских и семейных отношений с представителями России и западных обществ (рис. 6). Для сравнения приведены также данные об отношении граждан Армении к представителям соседних государств11.

Рис. 6. Предпочтительность деловых, дружеских и семейных отношений с представителями разных наций, % от опрошенных

Из результатов опроса видно, что деловые и дружеские отношения для представителей армянского общества являются примерно одинаково предпочтительными. Можно сказать, что для армян дружба предполагает также возможность деловых отношений, доверительность, а деловые отношения ведут также к дружбе, строятся на неформальных взаимосвязях. Подобным образом армяне готовы дружить и сотрудничать со многими народами, а из приведенного списка – преимущественно и примерно одинаково с европейцами, русскими и американцами. Представители Индии, Ирана, арабских стран, Грузии также считаются надежными партнерами, однако с грузинами готовы больше дружить, чем сотрудничать. Несущественная разница между предпочтением дружить, а уже потом – иметь деловые отношения присутствует также в отношении русских.

Семейные отношения – иной вопрос. Как видно из результатов исследования, к созданию семьи в армянском обществе относятся более консервативно, нежели к дружбе и бизнесу. В этом плане русские, затем американцы и уже потом европейцы имеют преимущества по сравнению с другими нациями из приведенного списка, в котором наименее предпочтительно создание семьи с турками, а семья с азербайджанцем (азербайджанкой) в армянском обществе как вариант вообще не рассматривается.

Выводы.

Предпочтительность РФ как союзницы и стратегического партнера Армении на макроуровне, в общественном сознании армянского общества, остается доминирующим нарративом, однако за прошедшее десятилетие основной тенденцией был спад доверия к РФ при росте доверия к Западу. Несмотря на объективные и субъективные причины разочарованности ролью и степенью участия РФ на стороне Армении в условиях войны в Карабахе осенью 2020 г., а также отражение подобных настроений в публичном дискурсе, уровень доверия к России как союзнице после войны оставался примерно таким же, что и до этого.

Стереотипный образ Запада в армянском обществе воспринимается преимущественно через образы Евросоюза и США. Ассоциативный ряд среди европейских стран возглавляет Франция, рейтинг которой после войны в Карабахе резко вырос, что, вероятно, связано с менее завышенными ожиданиями в отношении Франции, чем в отношении РФ, а также подчеркнуто проармянской позицией этой страны по сравнению с другими странами ЕС в условиях карабахской войны. Иначе говоря, Францию в армянском обществе сравнивают не с Россией как союзницей, а с другими европейскими странами. Рейтинг Франции в общественном сознании армянского общества после войны впервые оказался выше рейтинга РФ и существенно выше рейтинга США.

Слабой стороной пророссийской внешнеполитической ориентации армянского общества являются институциональные структуры (ОДКБ, ЕАЭС), которые обеспечивают доверие союзнице лишь отчасти и существенно уступают прозападным региональным аналогам (ЕС, НАТО). Это, в частности, связано с отсутствием единого информационного поля и общей идеологии безопасности на пространстве ОДКБ, а также объективной статичностью ОДКБ.

Преимущественно пророссийская внешнеполитическая ориентация армянского общества с существенным спадом рейтинга РФ за последние десять лет фактически никак не сказывается на микроуровне человеческих взаимоотношений. Они демонстрируют примерно одинаковую предпочтительность европейцев, русских, американцев в качестве деловых партнеров, друзей и спутников жизни. Вместе с тем уровень позитивных восприятий русских в армянском обществе выше рейтинга самой России как союзницы. В свою очередь, уровень доверия России как союзнице существенно выше восприятий перспективности участия Армении в пророссийских региональных структурах.

Исследование показало, что после «Бархатной революции» в Армении в 2018 г., а также после войны в Карабахе в 2020 г., несмотря на динамику поляризации сил и акторов на постсоветском пространстве в контексте глобального противостояниям между Западом и Россией, армянское общество продолжает жить иллюзией возможности балансирования между интересами РФ и Запада в регионе. Этому способствует также деятельность властей Армении по реализации союзнических взаимоотношений с РФ, в которых Армения особенно нуждается после войны в Карабахе, и параллельном участии в инициативах Запада, в том числе в карабахском вопросе. Инициативы Запада по участию в безопасности Армении и урегулированию карабахского вопроса после войны осенью 2020 г. способствуют росту популярности отдельных западных стран (прежде всего, Франции) в армянском обществе и имеют двойной эффект – закрепление своей роли в региональных трансформациях и нивелирование традиционного места и роли России на Южном Кавказе. В условиях украинского кризиса снижение уровня доверия к РФ в союзнических государствах является немаловажным ресурсом для продвижения интересов США и ЕС на постсоветском пространстве.

Параллельно со снижением уровня доверия РФ в армянском обществе традиционный армянский комплементаризм с приоритетностью России как союзницы все больше трансформируется в политику открытых дверей по приглашению к участию других региональных акторов в решении проблем безопасности Армении. Такая политика отчасти является реакцией на интенсивность внешних угроз и недостаточную эффективность их преодоления в рамках традиционных союзнических отношений, отчасти – следствием поведения армянских элит после «Бархатной революции». Вместе с тем комплементаризм по модели открытых дверей, особенно в условиях украинского кризиса, может стать источником дополнительных рисков, прежде всего, для безопасности самой Армении, а также для России как союзницы, испытывающей системные вызовы глобальной и региональной безопасности.

Следует понимать, что в сложившихся условиях комплексной конфронтации между Западом и РФ Армения не обладает возможностями ни для наведения мостов между Россией и Западом, ни для извлечения выгод из создавшегося положения. Иллюзия возможности стратегического маневрирования в подобных условиях при отсутствии необходимых для этого внутренних и внешних ресурсов может стать для Армении источником дополнительных рисков. Однако существенная модернизация пророссийских региональных структур безопасности и их адаптация к новым условиям гибридного противостояния с гарантированным обеспечением безопасности Армении также является стратегическим императивом.

Библиография

- 1. Атанесян А.В., Челпанова Д.Д. Фактор влияния постпротестных политических элит Армении на армяно-российские взаимоотношения: проблемы, возможности и риски // Общественные науки и современность. 2021. № 4. C. 116–131.

- 2. Атанесян А.В. «Бархатная революция» в Армении: потенциал, достижения и риски политико-протестной активности // ПОЛИС. Политические исследования. 2018. № 6. С. 80–98.

- 3. Атанесян А.В. Проблемы безопасности информационного поля на пространстве ОДКБ // ОДКБ и Южный Кавказ: перспективы мира и безопасности в регионе. Материалы международной конференции. Приложение к военно-научному журналу «Айкакан банак» Института национальных стратегических исследований им. Д. Канаяна МО РА. 2011. № 1–2. С.126–140.

- 4. Второй стратегический политический форум «Политико-безопасностные ориентиры формирования военной составляющей ОДКБ», 26-27 июня // Приложение к военно-научному журналу «Айкакан банак», специальный выпуск / Под ред. Котанджяна Г.С. Ереван: Институт национальных стратегических исследований им. Д. Канаяна МО РА, 2013.

- 5. Шанявский А. Интеграционный поворот Армении от ЕС в сторону ЕАЭС // «21-й ВЕК». 2016. № 1 (38). С. 43–69.

- 6. Aleksanyan A., Bejanyan V., Dodon C. Et al. (2019) Diaspora and democratisation: Diversity of impact in Eastern Partnership countries. Global Campus Human Rights Journal. No. 3: 96–112.

- 7. Armenia’s Foreign and Domestic Politics: Development Trends. (2013). Ed. by Palonkorpi M., Iskandaryan A. Yerevan: Caucasus Institute and Aleksanteri Institute.

- 8. Gallarotti G. (2015) Smart Power: Definitions, Importance, and Effectiveness. Journal of Strategic Studies. No. 38: 245–281.

- 9. Kostanyan H., Giragosian R. (2017) EU-Armenian Relations: Charting a Fresh Course. CEPS Research report. URL: https://www.ceps.eu/wp-content/uploads/2017/11/HKandRG_EU_Armenia.pdf (accessed 14.06.2022).

- 10. Manukyan S. (2021) An empirical study of the criteria for the ethnic identity of Armenians in Armenia. Journal of Sociology: Bulletin of Yerevan University. No. 12(34): 3–18.

- 11. Minasyan S. (2012) Multi-Vectorism in the Foreign Policy of Post-Soviet Eurasian States. Demokratizatsiya. Vol. 20. Is. 3: 268–273.

- 12. Mirzoyan A. (2010) Armenia, the Regional Powers, and the West: Between History and Geopolitics. New York: Palgrave Macmillan.

- 13. Nye J.S. Jr. (1990) Bound to Lead; The Changing Nature of American Power. New York: Basic Books.

- 14. Sahakyan V., Atanesyan A. (2006) Democratization in Armenia: Some Trends of Political Culture and Behavior. Demokratizatsiya. Vol. 14. Is. 3: 347–354.

- 15. Shirinyan A. (2019) Armenia’s Foreign Policy Balancing in an Age of Uncertainty. Research Paper. Chattam House. URL: https://www.chathamhouse.org/sites/default/files/2019-03-14-Armenia3.pdf (accessed 14.06.2022).

- 16. Terzyan A. (2019) The Aftermath of the “Velvet Revolution”: Armenia Between Domestic Change and Foreign Policy Continuity. Eastern European Journal for Regional Studies (EEJRS). No. l (2): 24–43.

2. Фененко А. Реальность и мифы «мягкой силы» // Российский совет по международным делам (РДСМ). 2016. URL: >>>> (дата обращения: 13.05.2022).