- Код статьи

- S013216250022135-1-1

- DOI

- 10.31857/S013216250022135-1

- Тип публикации

- Статья

- Статус публикации

- Опубликовано

- Авторы

- Том/ Выпуск

- Том / Номер 3

- Страницы

- 129-134

- Аннотация

Обращение к изучению трудового поведения сельского населения обусловлено теми социально-экономическими процессами, которые сейчас происходят в сельских территориях. Кризис аграрной отрасли, узкий рынок труда, безработица вынуждают сельчан менять свое трудовое поведение. В наиболее сложном положении находятся жители удаленных сел, возможности которых еще более ограничены. Цель данной статьи направлена на изучение трудового поведения жителей подобных сел (на примере Республики Хакасия). В фокусе исследования – занятость по основному месту работы, вовлеченность во вторичную или эпизодическую занятость, ведение личного подсобного хозяйства и мотивация трудовой деятельности. Выделены три группы сельчан, отличающиеся разной степенью активности в сфере труда и занятости. Исследование подтвердило, что материальное благополучие зависит от активности трудового поведения.

- Ключевые слова

- сельское население, трудовое поведение, вторичная занятость, безработица, личное подсобное хозяйство, ЛПХ, подворье, скот

- Дата публикации

- 07.04.2023

- Год выхода

- 2023

- Всего подписок

- 12

- Всего просмотров

- 130

Введение. Сложное социально-экономическое положение сельских (особенно удаленных) территорий вынуждает сельчан находить адекватные имеющимся условиям и собственным возможностям способы выживания. Необходимость адаптироваться к реалиям нынешнего времени приводит к изменению трудового поведения. Трудовая активность во многом зависит от мотивации трудовой деятельности, причем изменение мотивов может привести к изменению самого поведения. Исследования показывают тонкую грань между двумя типами поведения: один характеризуется отсутствием мотивации ввиду того, что «их все устраивает», другой – так как «все бесполезно» [Морозова и др., 2013: 55]. Иногда и сами условия реальной трудовой деятельности заставляют скорректировать или пересмотреть жизненные и трудовые приоритеты, приземляют амбиции и притязания, сформированные у личности [Эфендиев и др., 2020: 112].

Проживание в сельской местности, с одной стороны, ограничивает возможности труда и занятости. Локализованность в пределах одного или двух населенных пунктах, узкий круг профессий и ограниченное число рабочих мест сдерживает трудовую активность сельчан. С другой стороны, условия сельского образа жизни предъявляют повышенные требования к активности сельчан. Это связано и с домашними обязанностями, и с работой на приусадебном участке, и с уходом за скотом на личном подворье. Причем в нынешних условиях ведение личного подсобного хозяйства (далее – ЛПХ) представляет собой не просто источник пропитания [Жалсанова, 2018], но и своего рода альтернативу трудовой занятости [Нечипоренко, 2013]. Отсутствие работы также активизирует сельчан искать дополнительные источники средств существования, каковыми являются случайные заработки или так называемый «калым» [Аверкиева, 2016: 29]. Другими словами, особенности сельского образа жизни и условия труда продуцируют особые практики трудового поведения.

Цель статьи – изучить трудовую активность сельчан в условиях удаленного проживания (на примере Хакасии), анализируя занятость по основному месту работы, вторичную или эпизодическую занятость, ведение ЛПХ и собственно мотивацию трудовой деятельности.

Эмпирическая база исследования – материалы опроса, который проводился в июле 2022 г. среди жителей удаленных некрупных сел Хакасии. Учитывая особенности объекта исследования, цели и задачи, в исследовании использовалась многоступенчатая выборка. Осуществлялся отбор сел по нескольким критериям. Первый – это расстояние до районного центра. В нашем представлении, близость какого-то села с районным центром позволяет частично решать проблему безработицы за счет маятниковой миграции, однако жителям удаленных сел сложнее совершать ежедневные поездки, поэтому они вынуждены искать способы заработка преимущественно в месте своего проживания. В качестве критерия удаленности было выбрано расстояние, превышающее 30 км, поскольку меньшая дистанция с большей долей вероятности допускает возможность ежедневных поездок. Кроме того, в сельской местности преодоление такого расстояния часто осложняется из-за отсутствия асфальтированной дороги, поэтому такой промежуток нам представляется достаточным. В действительности расстояние до районного центра в выбранных селах варьировалось от 31 до 58 км. Второй критерий – отсутствие градообразующего предприятия, которое могло бы обеспечить значительную часть трудоспособного населения рабочими местами. Третий – численность проживающего в таких селах населения – меньше 1000 чел. В Хакасии достаточно много крупных сел, число жителей которых превышает 1000 чел. По данным переписи 2010 г. их насчитывается 50, и в совокупности в них проживает основная часть сельского населения региона (68,7%)1. В таких селах даже при отсутствии крупных предприятий есть возможность для развития сферы услуг, в которой может быть занята часть населения. В небольших селах основными местами трудоустройства чаще являются бюджетные организации, магазины или семейные фермы, которые в совокупности не могут обеспечить занятостью все население. В данном исследовании наш интерес касался сельчан, проживающих в некрупных селах двух типов: большие и малые. К большим селам мы отнесли населенные пункты с численностью от 500 до 1000 чел. (в них проживает 15,9% сельского населения региона), к малым – меньше 500 чел. (15,4%)2. Всего было охвачено 6 таких больших и 4 малых села.

Квоты в исследовании не были заданы по нескольким причинам. Во-первых, из-за отсутствия «свежих» статистических данных о социально-демографических характеристиках сельского населения по отдельным поселениям; во-вторых, из-за особенностей объекта исследования (жителей некрупных сел), поскольку была вероятность их несоблюдения; в-третьих, для того чтобы выяснить социально-демографический портрет современной небольшой деревни. Опрашивалось население как трудоспособного, так и нетрудоспособного возраста, но в данном исследовании анализировались данные только по трудоспособному населению. Опрос проводился методом полуформализованного интервью по месту жительства респондента, в местах скопления людей (магазин, почта и т.п.), также проводился уличный опрос и использовался метод «снежного кома». После ремонта выборки (из которой были исключены нетрудоспособные респонденты), а также после выбраковки некачественно заполненных анкет объем выборочной совокупности составил 404 чел. Из них: 105 жителей малых и 299 жителей больших сел; 282 работающих и 122 безработных.

В исследовании использовался метод кластерного анализа, в соответствии с которым вся совокупность опрошенных была разбита на несколько групп по признакам, позволяющим судить о трудовой активности. Также в исследовании использовался однофакторный дисперсионный анализ ANOVA и регрессионный анализ.

Практики трудового поведения жителей удаленных сел. По нашему мнению, трудовое поведение современного сельского жителя зависит от его основной занятости, ведения ЛПХ, вторичной или эпизодической занятости, а также мотивации (в данном случае мы учитывали мотивацию к расширению ЛПХ). На основании этих признаков все опрошенные были объединены в три группы путем кластеризации. Мы проанализировали их основные характеристики, в том числе социально-демографические (табл. 1).

Таблица 1. Основные признаки кластеризованных групп

| Основания | Признаки | 1 группа | 2 группа | 3 группа |

| Пол | Мужчины | 27,8 | 37,5 | 49,2 |

| Женщины | 72,2 | 62,5 | 50,8 | |

| Возраст | 18-24 | 0,0 | 8,0 | 5,7 |

| 25-34 | 26,8 | 3,4 | 13,9 | |

| 35-44 | 29,9 | 26,1 | 33,6 | |

| 45-54 | 25,3 | 31,8 | 34,4 | |

| 55 и старше | 18,0 | 30,7 | 12,3 | |

| Семейное положение | Холостые/незамужние | 6,7 | 12,5 | 18,0 |

| В браке | 76,8 | 69,4 | 79,5 | |

| Разведенные | 8,2 | 15,9 | 2,5 | |

| Вдовые | 8,2 | 2,3 | 0,0 | |

| Дети | Не имеют детей | 8,8 | 12,5 | 26,2 |

| Имеют одного ребенка | 9,8 | 6,8 | 18,0 | |

| Имеют двух детей | 45,9 | 53,4 | 22,1 | |

| Имеют трех и более детей | 35,6 | 27,3 | 33,7 | |

| Работа | Имеют работу | 100,0 | 100,0 | 0,0 |

| Не работают | 0,0 | 0,0 | 100,0 | |

| ЛПХ | Не ведут ЛПХ | 0,0 | 17,0 | 0,0 |

| Выращивают овощи, но не держат скот | 0,0 | 83,0 | 32,8 | |

| Выращивают овощи и держат скот | 100,0 | 0,0 | 67,2 | |

| Мотивация | Планируют расширить ЛПХ | 52,9 | 8,4 | 33,9 |

| Не планируют расширять ЛПХ | 46,8 | 91,6 | 66,1 | |

| Вторичная/ эпизодическая занятость | Подрабатывают | 64,9 | 56,8 | 65,6 |

| Не подрабатывают | 35,1 | 43,2 | 34,4 |

У первой группы преимущественно «женское» лицо: большинство – замужние женщины в возрасте от 25 до 54 лет (55,2%), имеющие двух и более детей (81,5%). Абсолютно все респонденты имеют работу, причем 41,8% из них хотели бы сменить работу, хотя 28,9% понимают, что другой работы нет. У этой группы ярко выражена мотивация, связанная с утилитарными побуждениями: для них труд, прежде всего, способ обеспечить себя всем необходимым (71,6%). Возможно, по этой причине значительная часть респондентов имеет вторичную занятость (64,9%), причем большинство из них целенаправленно ищет возможность дополнительного заработка (71,5%). Активно занимаются опрошенные и личным хозяйством: выращивают овощи и разводят скот (100%), а также строят планы по расширению ЛПХ (52,9%).

Во второй группе тоже превалируют женщины, но их меньше, чем в первой группе (62,5%). К тому же респонденты в среднем старше: возраст большинства превышает 45 лет (62,5%). Многодетных (имеющих трех и более детей) в этой группе меньше по сравнению с первой (27,3 против 35,6%). Несмотря на 100%-ю занятость, эта группа отличается невысокой мотивацией ко всему, что связано трудовой деятельностью. Абсолютное большинство не выразило желание сменить работу (81,8%), равно как и не заинтересовано в дополнительном заработке, поскольку чаще всего подработка «сама подворачивается» (42%). Нет в этой группе и тех, кто держит скот. Все, кто ведет хозяйство, занимаются исключительно огородничеством. Причем у респондентов этой группы отсутствует и желание развивать ЛПХ (91,6%), и не только из-за недостатка сил, времени (20,5%) или слабого здоровья (13,6%), но и просто потому, что они не хотят (10,2%). Для них труд не только способ обеспечить себя необходимым, но и возможность самореализоваться (21,6%).

В третьей группе в отличие от первых двух сильнее выражено отношение к труду как к вынужденной мере (18,9%). Возможно, это связано с отсутствием у них работы – в этой группе абсолютно все безработные. Соотношение мужчин и женщин примерно одинаково, но заметно больше холостых и незамужних респондентов, а также не имеющих детей или имеющих одного ребенка. Значительная часть этой группы имеет случайные заработки (65,6%), причем так же, как и в первой группе преимущественно благодаря собственной инициативе: 71,3% опрошенных ищут возможность заработать целенаправленно. Конечно, в отличие от первой группы, подработка, скорее, является вынужденной мерой, и из-за отсутствия стабильных доходов является единственным источником «живых» денег. Но эта группа достаточно активна в плане ведения хозяйства: они не только занимаются выращиванием овощей (32,8%), но и разводят скот (67,2%). Хотя в большинстве своем опрошенные не ориентированы на расширение хозяйства, но, скорее, по объективным причинам, связанным с отсутствием возможностей, а не желания (16,4%). В целом, можно предположить, что безработица для таких сельчан является вынужденной, а ЛПХ в этом случае выступает своего рода альтернативой трудовой занятости.

Сравнивая описанные группы, можно отметить следующее. Первая группа характеризуется высокой степенью активности и мотивации, как в трудовой деятельности, так и в ведении ЛПХ. Вторую группу, наоборот, отличает некоторая пассивность: отсутствие мотивации к каким-либо изменениям, в том числе и в развитии своего хозяйства. Третья группа, хотя и активна в поисках эпизодической занятости и ведении личного хозяйства, но во многом такое поведение является вынужденным из-за отсутствия постоянной работы.

Влияние трудовой активности на материальное благополучие. Важным в исследовании представлялось не просто изучить трудовое поведение жителей удаленных сел, но и оценить его влияние на материальное благополучие. Результаты однофакторного дисперсионного анализа ANOVA подтвердили, что трудовая активность влияет на уровень материального достатка (табл. 2).

Таблица 2. Средние значения показателей материального достатка среди кластеризованных групп

| Первая группа (1) | Вторая группа (2) | Третья группа (3) | ANOVA | p | ||

| F | p | 1–2 | 1–3 | |||

| 3,39 | 2,85 | 2,52 | 19,873 | 0,000 | 0,002 | 0,000 |

Неудивительно, что активность благоприятствует достатку сельчан, поскольку связана и со стабильной работой, и с ведением хозяйства, и с высоким уровнем мотивации. Казалось бы, безработные тоже занимаются ЛПХ, разводят скот, подрабатывают, но уровень достатка среди них самый низкий. Оказалось, что определяющую роль в трудовой деятельности все-таки играет основной социальный статус (β=0,665**), связанный с наличием или отсутствием постоянной занятости. Другие факторы: активное ведение хозяйства (β=0,240**), высокая мотивация (β=0,162**), вовлеченность во вторичную или эпизодическую занятость (β=0,063*)3 тоже оказывают влияние, но в меньшей степени.

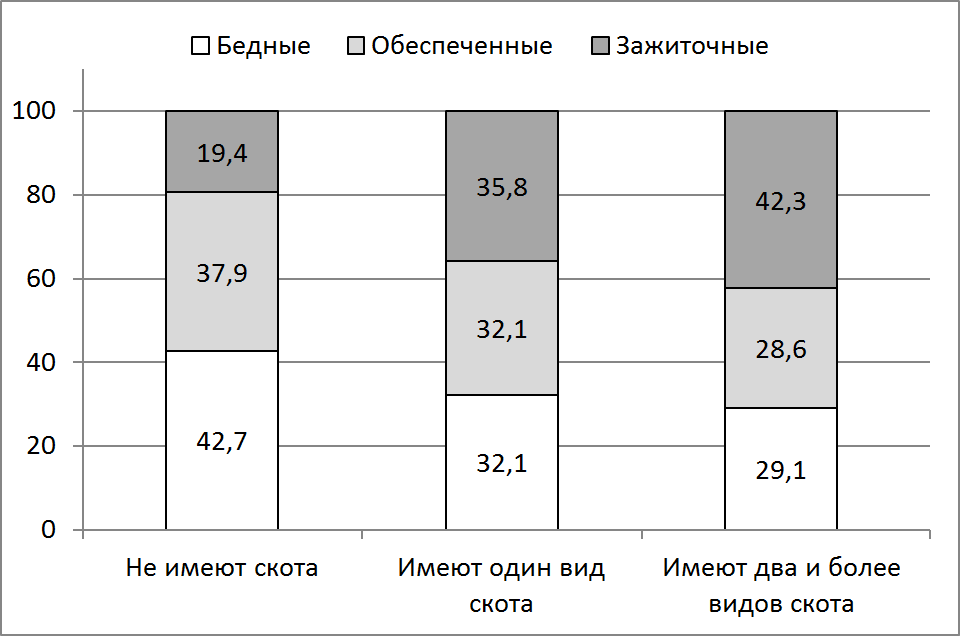

Вместе с тем нельзя утверждать, что ведение ЛПХ не способствует улучшению материального положения. Исследования доказывают, что заметно на повышение материального достатка влияет разведение скота [Лушникова, 2022: 83]. Причем, чем более разнообразен скотный двор, тем уровень достатка выше. Данные нашего исследования подтвердили это (рис.). Видны различия не только между имеющими и не имеющими в своем хозяйстве скот, но и между имеющими один вид скота и несколько. Поэтому можно считать, что разведение скота является значимым (хотя и не главным) фактором благополучия современных сельчан.

Рис. Уровень материального достатка среди имеющих и не имеющих скот, в % от опрошенных

Выводы. Исследование показало, что в нынешних условиях жители удаленных сел по-разному адаптируются к сложным социально-экономическим условиям. Безусловно, проще приходится тем, кто имеет работу. Трудоустроенность гарантирует стабильный заработок, который в свою очередь позволяет развивать и личное подсобное хозяйство, и получать от него какую-то прибыль (пусть даже и только на удовлетворение основных нужд). Однако наличие работы нельзя считать единственным фактором успешной адаптации. Немаловажное значение имеет и мотивация. Например, низкая мотивация и отсутствие каких-либо стремлений приводит к формированию пассивного поведения. В то же время наличие высокой мотивации без прочной финансовой «подушки безопасности», например, в виде заработной платы, тоже не может гарантировать материальное благополучие. Обнадеживает, что вынужденные безработные не теряют оптимизма и продолжают пытаться «выживать» любыми доступными им способами, а не довольствоваться имеющимся.

Библиография

- 1. Жалсанова В.Г. Личное хозяйство сельских жителей: способ выживания или способ развития? (по материалам социологических исследований в Республике Бурятия) // Социодинамика. 2018. № 9. С. 1–7. URL: https://nbpublish.com/library_read_article.php?id=27201 (дата обращения: 29.08.2022). DOI: 10.25136/2409-7144.2018.9.27201.

- 2. Лушникова О.Л. Этнические особенности ведения хозяйства, или у кого больше скота? // Социологические исследования. 2022. № 6. С. 77–87. DOI: 10.31857/S013216250018564-3.

- 3. Морозова Т.В., Стафеев С.В., Гучек А.С. Типология трудовых мотиваций на локальных рынках труда // Народонаселение. 2013. № 3 (61). С. 52–58.

- 4. Нечипоренко О.В. Подсобные хозяйства сельского населения в контексте практик социальной адаптации // Вестник Новосибирского государственного университета. Сер.: Философия. 2013. Т. 11. № 2. С. 86–92.

- 5. Эфендиев А.Г., Гоголева А.С., Пашкевич А.В., Балабанова Е.С. Ценностно-мотивационные основы и реальность трудовой жизни российских работников: проблемы и противоречия // Мир России. Социология. Этнология. 2020. Т. 29. № 2. С. 108–133. DOI: 10.17323/1811-038X-2020-29-2-108-133.

2. Высчитано по: Итоги Всероссийской Переписи населения 2010 года: В 11 т. / Федер. служба гос. статистики. М.: ИИЦ «Статистика России», 2012. Т. 1: Численность и размещение населения. С. 272–273.