- PII

- S013216250022316-0-1

- DOI

- 10.31857/S013216250019757-5

- Publication type

- Article

- Status

- Published

- Authors

- Volume/ Edition

- Volume / Issue 9

- Pages

- 139-143

- Abstract

The article shows results of the Russian Victimization Telephone Survey on a representative sample. It was conduct in 2018 by the Institute for Law Enforcement Problems at the European University at St. Petersburg (N = 16818). The identified level of victimization (17.8% for the last 5 years before the survey, 7.6% per year) is lower than in European countries, although several times higher than the official statistics of registered crimes in Russia. At the same time, only about half of the victims apply to Law Enforcement agencies, in less than a quarter of cases a criminal or administrative case was initiated, and only in 7.6% the cases have reached to court. Only 6% of the victims have received material compensation, and 2/3 of them have received it without a trial process. The number of satisfied victims is significantly less than the number of respondents who applied to Law Enforcement agencies and were recognized as victims. The results of the survey demonstrate essential problems in the work both The Russian Law Enforcement agencies and Courts in protecting the rights of citizens affected by crime.

- Keywords

- crime, victimization, institutional trust, protection of human rights

- Date of publication

- 29.09.2022

- Year of publication

- 2022

- Number of purchasers

- 3

- Views

- 188

Всероссийский виктимизационный опрос проводился в 2018 г. Институтом проблем правоприменения при Европейском университете в Санкт-Петербурге1 с использованием технологии CATI (Computer Assisted Telephone Interview – телефонное интервью, в ходе которого оператору помогает специальное программное обеспечение) на основании простой случайной выборки телефонных номеров. Структура выборки воспроизводила структуру населения по основным демографическим параметрам. Было опрошено 16818 респондентов, из которых 3001 человек, по их собственной оценке, имели виктимный опыт в течение последних 5-ти лет. Организаторами опроса изложены его методологические принципы и основные содержательные результаты [Веркеев, Волков и др., 2019; Кнорре, Титаев, 2018: 24–28]. В силу комплексности и уникальности опроса его материалы дают важную информацию о современном состоянии защиты россиян от преступности.

Метод, при котором респондент-жертва самостоятельно оценивает криминологические характеристики совершенного в отношении него криминального деяния, считается относительно надежным источником релевантной информации о преступности. Одной из целей использования такого метода является сравнение реального уровня преступности со статистикой правоохранительных органов, куда не попадает латентная преступность [Van Dijk, 2015: 437–456]. Материалы проведенного в 2018 г. опроса тоже позволяют оценить эффективность российской правоохранительной и судебной систем на основе независимых оценок граждан.

Из всех опрошенных 3001 человек заявили, что становились жертвами преступления, из них 2047 сообщили, что им был при этом причинен материальный ущерб. Социальная структура жертв приведена в базовом аналитическом обзоре опроса [Кнорре, Титаев, 2018, 24–28] и в целом повторяет социальную структуру населения.

Выявленный уровень виктимности – 17,8% за 5 лет, при этом 7,6% (1288 чел.) заявили, что были жертвами преступлений за последний год. Это ниже аналогичных показателей других европейских стран, в которых в 2000-х гг. в среднем порядка 15% населения имели виктимный опыт в течение года [Van Dijk, Van Kesteren, Smit, 2007: 42–43]. Конечно, этот уровень отличается в разных странах: в Западной Европе он колеблется от 8 (Испания) до 24% (Ирландия) [van Dijk 2015, 437–456], а в Африке и Латинской Америке существенно выше (33 и 34% соответственно) [Van Dijk, 2010: 636]. Со временем виктимность снижается – это мировой тренд. Аналогичный анализируемому исследованию опрос в Казахстане в 2018 г. показал уровень виктимизации 11,8% в год [ван Дейк, ван Кестерен, Трошев, 2018: 7]. Таким образом, российские показатели виктимности относительно благополучны, по сравнению с другими странами, но несколько раз превышают официально зарегистрированный уровень потерпевших от преступлений2.

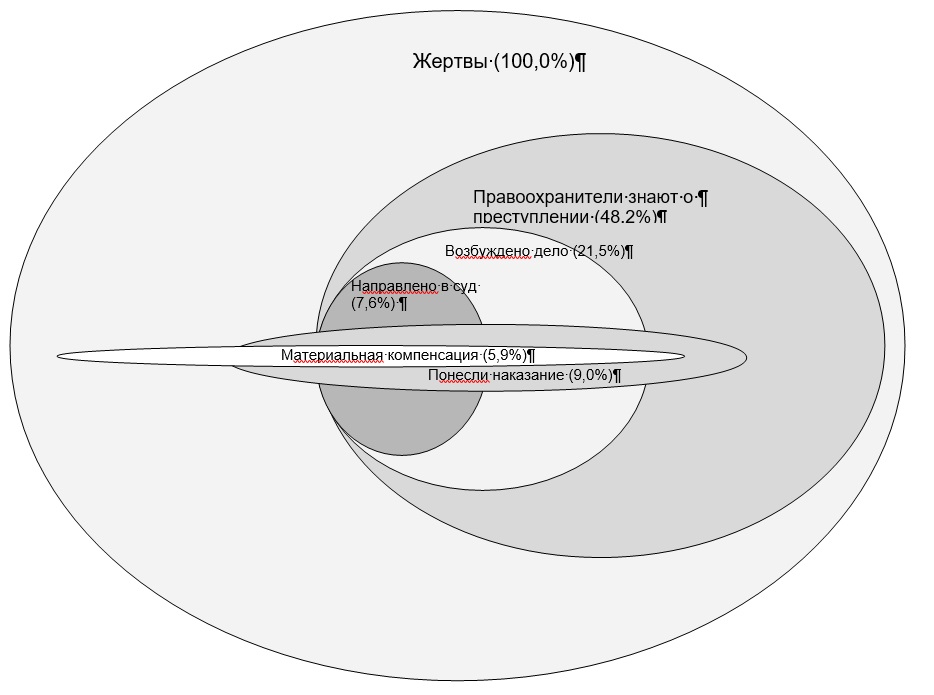

Согласно опросу, 1447 респондентов (48,2% всех жертв) обращались в правоохранительные органы с заявлениями о совершенном в отношении них преступлении. Из них 646 (21,5%) сообщили, что по их обращению возбуждено уголовное или административное дело, и только 227 (7,6%) – что дело было направлено в суд.

Рис. Структура жертв преступлений, по результатам опроса, в % от количества жертв преступления (N = 3001)

Важно отметить, что наказание виновных и материальная компенсация потерпевшим происходили отнюдь не только в официальном порядке (рис.). Из всех жертв преступлений о том, что виновный понес наказание, заявили 270 человек (9%), из которых только 219 (7,3%) сообщили, что в правоохранительных органах знают, что в отношении них было совершено преступление. Получается, что примерно у 1/5 потерпевших, которые заявили о наказании виновных, виновный понес наказание без обращения в правоохранительные органы. Материальной компенсации из всех жертв преступлений добились 179 респондентов (5,9%), из них о том, что в правоохранительных органах знают о совершенном преступлении, сообщили только 126 (4,2%), причем дело было возбуждено в 97 (3,2%) случаях, а до суда дошло только 62 (2,1%).

Таким образом, свыше половины (51,8%) лиц, которые считают себя жертвами преступлений, не обращались в правоохранительные органы. Это может свидетельствовать о недоверии к ним граждан – неверии, что обращение может принести положительный результат, т.е. привести к установлению и наказанию преступника, а также возмещению ущерба, причиненного преступлением. Однако, с другой стороны, материалы опроса не дают данных о конкретных характеристиках деяния, которое было совершено в отношении опрошенных лиц, – действительно ли в данном случае имело место преступление, либо респондент добросовестно заблуждается относительно квалификации действий в отношении него. С психологической точки зрения потерпевшие в значительной части случаев склонны преувеличивать причиненный им вред.

Такая латентность является обычным явлением в современная мире: жертвы незначительных преступлений часто не сообщают о них в полицию из-за незначительности ущерба и неизбежной потери времени на формальные процедуры [Квашис, 2016]. В США, например, из года в год в полицию делают заявления лишь примерно половина потерпевших от насильственных посягательств и около 40% потерпевших от преступлений против собственности [Truman, 2011: 1].

Из 1447 респондентов, указавших, что в отношении них совершено преступление, и обратившихся по этому поводу в правоохранительные органы, более чем половине (801 человек, 55,4%) в возбуждении производства по данному факту было отказано. Это может свидетельствовать как об адекватной профессиональной юридической оценке конкретных ситуаций (согласно оценкам экспертов, только примерно каждое второе обращение содержит реальные признаки преступления или административного правонарушения), так и о возможном сокрытии реальных преступлений от учета. К сожалению, высокий уровень латентности российской преступности и факты укрытия преступлений от учета отмечаются многими исследователями российской правоохранительной системы (см., напр., [Иншаков, 2008; Ушаков, 2017]).

Для жертв преступлений большое значение имеет как наказание виновных, так и компенсация понесенного ими материального и морального ущерба. Значительное количество опрошенных заявили, что лицо, совершившее преступление в отношении них, понесло наказание, но правоохранительные органы даже не узнали о случившемся. Из 270 человек (9%) указавших, что правонарушитель понес наказание, только 160 (5,3%) заявили о возбуждении дела и о его направлении в суд. Таким образом, 110 респондентов фактически сообщили, что преступник понес наказание без суда, т.е. в 40,7% случаев нарушители были наказаны вне процедуры судебного разбирательства, а в 18,9% случаев наказаний жертва даже не обращалась в правоохранительные органы. Материалы опроса не позволяют определить, как именно при этом понесли наказания лица, совершившие преступления.

О том, что получили материальную компенсацию причиненного им вреда, из 3001 жертв преступлений заявило только 179 человек (5,9%), из которых только 62 (34,6% получивших компенсацию) одновременно пояснили, что их дело было направлено в суд. Таким образом, 65,4% получивших компенсацию добились ее вне судебного разбирательства. Ситуация, когда дело было направлено в суд, виновный понес наказание и жертва получила материальную компенсации, наблюдается лишь у 1,4% от общего количества заявивших, что они стали жертвами преступлений.

Подведем итоги. Из числа россиян, заявивших о виктивном опыте, только 48,2% обратились в правоохранительные органы и сообщили о совершенном в отношении них преступлении, остальные по тем или иным причинам этого не делали. Если более половины жертв преступлений отказываются от обращения в правоохранительные органы, это может свидетельствовать о недостатке доверия населения к правоохранительным органам и судебной системе. В то же время из тех, кто все-таки сообщил правоохранителям о преступлении, только 44,6% указали при опросе, что по их обращению возбуждено уголовное или административное дело, дела 15,7% были направлены в суд, и только 2,9% получили материальную компенсацию и виновный понес наказание. Если же смотреть на общее количество лиц, заявивших о виктивном опыте, то только 42 человека (т.е. 14 из тысячи жертв преступлений) получили материальную компенсацию причиненного преступлением ущерба именно в результате реализации предусмотренного законом порядка, включающего участие суда, реализующего свою функцию по защите прав граждан. Почти столько же (40 респондентов) заявили, что получили компенсацию и виновный был наказан вообще без обращения в правоохранительные органы. Наличие значительной части граждан, получивших компенсацию без возбуждения уголовного дела и даже какого-либо обращения в правоохранительные органы, подтверждает наличие внеправовых (возможно, даже неправовых)3 механизмов, позволяющих потерпевшим получить компенсацию. Это соответствует характерному для России активному использованию неформальных отношений.

Полученные в ходе опроса результаты можно рассматривать как одну из характеристик эффективности российских судебной и правоохранительной систем по защите граждан от преступлений. Эти результаты соответствуют общему тренду, характерному для стран догоняющего развития и фиксирующему общую неудовлетворенность граждан от работы полиции, в отличие от ситуации в странах Северной Америки и Западной Европы [van Dijk, 2010: 642–643].

References

- 1. van Dijk J., van Kesteren J., Smit P. (2007) Criminal Victimisation in International Perspective. Key findings from the 2004–2005 ICVS and EU ICS. WODC; The Hague.

- 2. van Dijk J., van Kesteren J., Troshev A., Slade G. (2018) Survey "Assessing the Level of Public Safety and Trust in Law Enforcement Agencies" (International Victimization Survey in Kazakhstan). Astana. (In Russ.)

- 3. van Dijk J.J.M. (2010) The International Crime Victims Survey. In: M. Herzog-Evans (Ed.). Transnational Criminology Manual. Vol. 2: 631–650.

- 4. van Dijk J.J.M. (2015) The case for survey-based comparative measures of crime. European Journal of Criminology. Vol. 12 (4): 437–456.

- 5. van Dijk J.J.M., Manchin R., van Kesteren J.N., Hideg G. (2007) The burden of crime in the EU: A comparative analysis of the European Survey of Crime and Safety (EU ICS 2005). Gallup Europe.

- 6. Inshakov S.M. (2008) Latent crime as an indicator of the effectiveness of criminal policy. Rossijskij sledovatel' [Russian investigator]. No. 14: 20–21. (In Russ.)

- 7. Knorre A., Titaev K. (2018) Crime and victimization in Russia. Results of the All-Russian Victimization Survey. Analiticheskij obzor [Analytical Review]. St. Petersburg: IPP EU SPb. (In Russ.)

- 8. Kvashis V.E. (2016) Comparative analysis of latent crime in Russia and foreign countries: problems and prospects. Zhurnal zarubezhnogo zakonodatel'stva i sravnitel'nogo pravovedeniya [Journal of Foreign Legislation and Comparative Law]. No. 5: 89–93. (In Russ.)

- 9. Russian Statistical Yearbook. 2019 (2019): Stat. Moscow: Rosstat. (In Russ.)

- 10. Truman J.L. (2011) Criminal Victimization 2010. U.S. Department of Justice. Bureau of Justice Statistics. Bulletin National Crime Victimization Survey. September.

- 11. Ushakov A.Yu. (2017) Access to justice at the stage of initiating a criminal case. Rossijskaya yusticiya [Russian Justice]. No. 9: 30–33. (In Russ.)

- 12. Verkeev A.M., Volkov V.V., Dmitrieva A.V. et al. (2019) How to study crime victims? Monitoring obshchestvennogo mneniya: Ekonomicheskie i social'nye peremeny [Monitoring of public opinion: Economic and social changes]. No. 2: 4–31. (In Russ.)