- Код статьи

- S013216250022671-1-1

- DOI

- 10.31857/S013216250022671-1

- Тип публикации

- Статья

- Статус публикации

- Опубликовано

- Авторы

- Том/ Выпуск

- Том / Номер 7

- Страницы

- 31-39

- Аннотация

В статье рассмотрена динамика репродуктивных установок жительниц Санкт-Петербурга за десятилетие. На данных телефонных опросов совершеннолетних петербурженок фертильного возраста, проведенных в 2011 и 2021 гг., измерены три базовых показателя: среднее идеальное, желаемое и ожидаемое числа детей. Зафиксирован рост в 2021 г. главного из этих индикаторов – среднего ожидаемого числа детей – при неизменившихся прочих, рост произошел за счет группы 30–44 лет. Выявлена негативная динамика репродуктивных установок у молодых бездетных (18–24 лет). Среди ключевых результатов исследования: рост ориентации на бездетность; ухудшение отношения к зарегистрированному браку; рост среднего возраста идеального для рождения детей (и первого, и последнего). Построен рейтинг барьеров для деторождений в восприятии женщин. На основе самооценки показана тенденция к заметному ухудшению репродуктивного здоровья женщин фертильного возраста.

- Ключевые слова

- рождаемость, детность, бездетность, репродуктивные установки, предпочитаемое число детей, брачность, демографическая политика, социальная политика, информационная политика

- Дата публикации

- 02.10.2023

- Год выхода

- 2023

- Всего подписок

- 10

- Всего просмотров

- 104

Об исследовании. Представляемое исследование методологически основывается на положении (развившемся на базе многочисленных исследований «парадокса обратной связи» более высокой детности при более низком уровне жизни), что в современном обществе на массовом уровне основным определяющим детность фактором является не материальное благосостояние, а репродуктивные установки населения (прежде всего женщин репродуктивного возраста), отражающие имеющуюся потребность в детях (А.И. Антонов, В.М. Медков, В.А. Борисов, В.Н. Архангельский и др.). Использованы исследовательские подходы, отраженные в проектах «Россия-2000» [Медков, 2002] и «Россия-2014».

Исследование реализовано в режиме мониторинга (на одинаковых по структуре выборках и в части основных вопросов – на одном и том же инструментарии) в рамках функционирования системы поддержки принятия решений руководством Санкт-Петербурга1 в 2011 [Аргунова, Тимофеева, 2012-2013] и 2021 гг. Особое место в числе актуальных практических задач социологических исследований рождаемости занимают регулярные замеры средних предпочитаемых чисел детей: идеального, желаемого и ожидаемого, а также изучение в динамике иных характеристик репродуктивных установок данной группы населения. При этом наиболее важным показателем является среднее ожидаемое число детей как отражающее реальные репродуктивные планы семей с учетом конкуренции репродуктивных планов с другими планами и потребностями [Борисов, 1999; Антонов, Медков, 1996]; его роль как основного индикатора репродуктивных планов также демонстрируют исследования на данных обследований Росстата (см., напр., [Андреев, Бондарская, 2000]).

Динамика репродуктивных установок петербурженок в 2011–2021 гг. Результаты опросов демонстрируют как положительную динамику значений ключевого индикатора репродуктивных установок – ожидаемого числа детей, так и развивающиеся тревожные тенденции, влияющие на рождаемость, в виде нарастания предпочтений бездетности, продолжающегося ухудшения отношения к регистрируемому браку и ухудшения отзывов о репродуктивном здоровье.

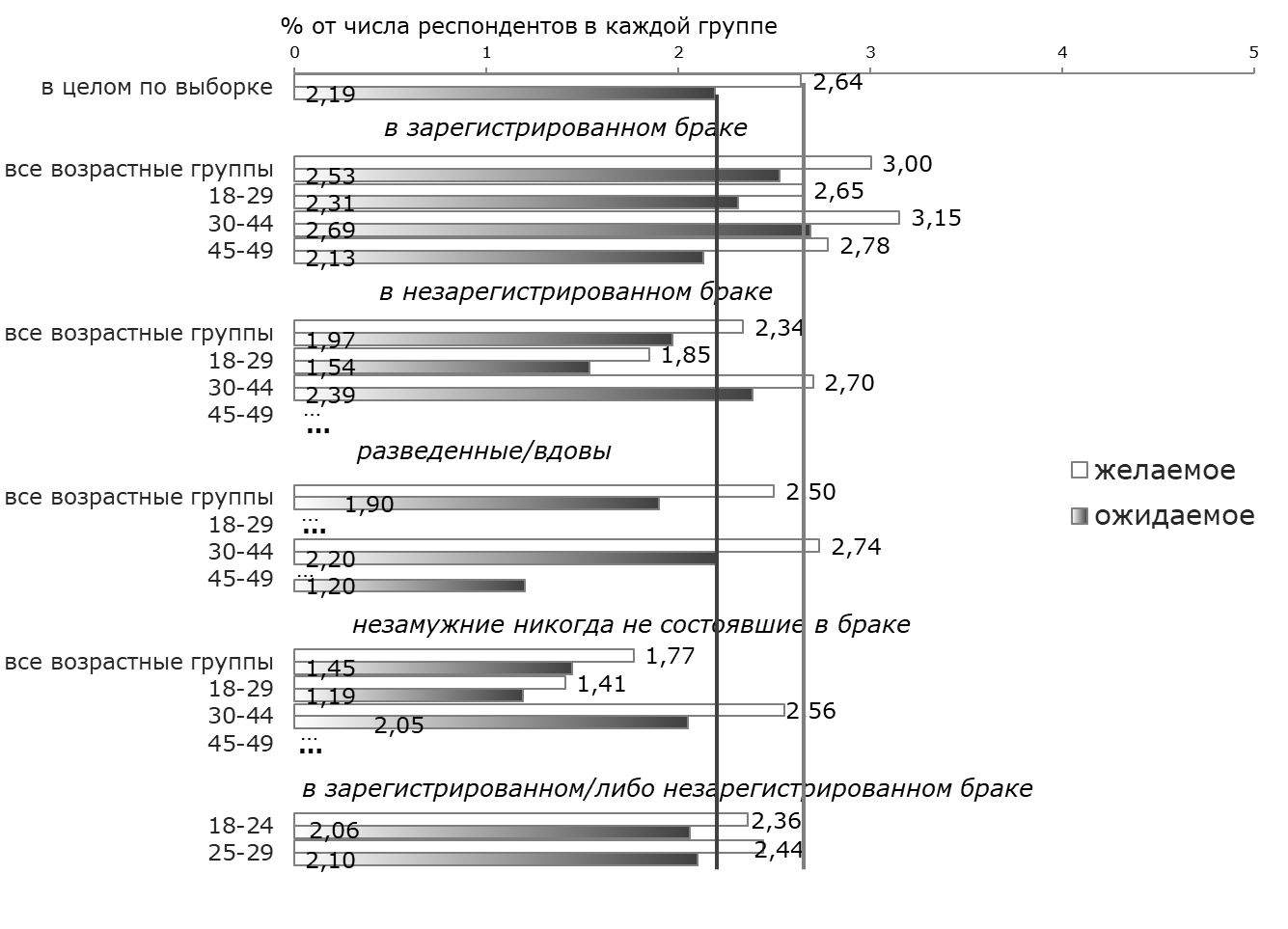

Среднее ожидаемое число детей (среднее по выборке значение общего числа детей, которое женщина собирается иметь к концу репродуктивного периода) в 2011 г. в Петербурге было низким – всего 1,88 ребенка, однако за десятилетие возросло до 2,19. В то же время, два других базовых индикатора репродуктивных установок – идеальное число детей (отражает представления женщины о наилучшем числе детей в абстрактной семье) и желаемое число (которое ей хотелось бы иметь за свою жизнь «при всех необходимых для этого условиях») – за десятилетие значимо не изменились, составив 2,52 и 2,64 соответственно. Негативным моментом остается и низкое значение среднего числа детей, планировавшегося до брака: оно составляет 2,00 (против 1,87 десятилетие назад); таким образом, потребность в детях по-прежнему следует характеризовать как низкую.

Рис.1. Предпочитаемые числа детей, 2021 год и направление динамики за 2011 – 2021 гг., Санкт-Петербург

Примечание. Здесь и далее число детей, планировавшееся до 1-го брака, – среди состоящих в браке, зарегистрированном или нет.

Это отражает и отсутствие устойчивой положительной динамики суммарного коэффициента рождаемости за рассматриваемый период2: в 2011 г. он составлял 1,38, достиг максимума (1,63) в 2016 г., в 2021 г. его значение вернулось к уровню 2011 г. (1,38).

Социально-демографические факторы, воздействующие на состояние и динамику репродуктивных установок. Дифференциации в зависимости от уровня доходов и удовлетворенности им ни в 2011 г., ни в 2021 г. репродуктивные установки практически не демонстрируют. Только число детей, которое, по представлениям опрошенных, семья может позволить, не ущемляя себя материально, с увеличением доходов (как и удовлетворенности ими) растет. Отмечается рост по сравнению с 2011 г. ожидаемого числа детей во всех группах, независимо от материальной обеспеченности и представлений о ней.

Таблица 1

Среднее предпочитаемое число детей в зависимости от уровня доходов и удовлетворенности им в 2021 г. и динамика за 2011-2021 гг., Санкт-Петербург

| Показатели | Среднее предпочитаемое число детей | ||||

| идеальное | желаемое | ожидаемое | которое семья может позволить, не ущемляя себя материально | планиро-вавшееся до первого брака | |

| В целом | 2,52 | 2,64 | 2,19 (рост) | 1,66 | 2,00 (рост) |

| По уровню доходов | |||||

| Низкий | 2,55 | 2,76 | 2,22 (рост) | 1,43 | 1,91 |

| Средний | 2,53 | 2,60 | 2,17 (рост) | 1,60 | 2,03 |

| Высокий | 2,50 | 2,61 | 2,19 (рост) | 1,85 | 2,03 (рост) |

| По удовлетворённости уровнем доходов | |||||

| Не устраивает (скорее или совершенно) | 2,49 | 2,68 | 2,16 (рост) | 1,48 | 1,96 |

| Устраивает (скорее или полностью) | 2,54 (рост) | 2,59 | 2,22 (рост) | 1,83 (рост) | 2,04(рост) |

Примечание. Группировка по уровню доходов: низкий («Денег не хватает даже на продукты питания»+«На продукты питания денег хватает, но покупка одежды уже вызывает затруднения»), средний («Денег хватает на продукты и одежду, однако покупка вещей длительного пользования для нас является проблемой»), высокий («Мы можем без труда приобретать вещи длительного пользования, но нам сложно приобретать дорогие вещи»+«Мы можем позволить себе приобретать такие дорогие вещи, как квартира, дача»). Обозначения шрифтом в таблице: курсив – ниже относительно общего по выборке; жирный – выше относительно общего по выборке; обычный – значимо не отличается от общего по выборке (не ясно, каким шрифтом? Выделены две цифры только?)

Среди недовольных уровнем дохода в своей семье четверть составляют семьи с высокими доходами; это женщины и с высокими притязаниями в области уровня жизни, которые, как правило, являются для них приоритетными и побеждают потребность в детях. На склонность объяснять отсутствие или небольшое число детей в семье помехами материального плана указывает и тот факт, что среди тех, кто считает недопустимым откладывать рождение детей, среднее число детей, которое, по представлениям женщин, семья может иметь, не ущемляя себя материально, выше (1,89), чем среди допускающих это (1,56). В целом, 22,4% опрошенных женщин в 2021 г. относились к категории семей с низким уровнем доходов, 35,8% – со средним и 41,8% – с высоким.

Возрастной срез динамики предпочитаемых чисел (табл. 2) показывает рост ожидаемого, желаемого и идеального числа детей исключительно по группе 30-44-летних петербурженок. Среди наиболее молодых (18-24 года) низки по сравнению с другими возрастными группами значения желаемого и ожидаемого чисел – 1,81 и 1,57 соответственно, при этом если у 30-44-летних за 10 лет все предпочитаемые числа улучшились, то у 18-24-летних снизилось желаемое.

Таблица 2

Средние предпочитаемые числа детей по возрастным группам опрошенных в динамике за 2011-2021 гг., Санкт-Петербург

| Возраст | Предпочитаемые числа в 2021 г. и динамика по сравнению с 2011 г. | |||||

| ожидаемое | желаемое | идеальное | ||||

| значение | динамика | значение | динамика | значение | динамика | |

| 18-24 | 1,57 | отсутствует | 1,81 | снижение | 2,29 | отсутствует |

| 25-29 | 1,91 | отсутствует | 2,23 | отсутствует | 2,32 | отсутствует |

| 30-44 | 2,53 | рост | 2,98 | рост | 2,61 | рост |

| 45-49 | 1,78 | отсутствует | 2,45 | отсутствует | 2,60 | отсутствует |

Негативна динамика репродуктивных установок у наиболее молодых бездетных: в этой группе все основные индикаторы (идеальное, желаемое и ожидаемое) значимо ниже, чем в 2011 г. (соответственно 2,03, 1,18 и 0,97), при этом очень высока доля заявляющих о своем нежелании иметь детей, – 44,4%, и она тоже возросла.

На рождаемость прямо влияет регистрируемый брак. На данных выборочных наблюдений репродуктивных планов населения, проводимых Росстатом, доказано, что неуверенность в прочности отношений с гражданскими мужьями и женами приводит к откладыванию рождения детей в несколько раз чаще, чем аналогичные сомнения в отношениях с законными супругами; зарегистрированный брак – это «фундамент», без прочности которого «увеличивать этажность здания рискованно» [Синельников, 2019: 36]. Снижение ценности традиционного брака (пожизненного зарегистрированного с несколькими детьми), распространение альтернативных форм брака исследователи относят к проявлениям негативных перемен в семье как социальном институте [Архангельский, 2013].

Недостаточный объем подвыборок, формируемых для расчета предпочитаемых чисел в разрезе одновременно брачного состояния и возраста, не позволяет однозначно утверждать, что пессимистическая картина установок самых молодых женщин (18-24 лет), которые в большинстве не замужем, будет серьезно скорректирована за счет их будущих браков; однако следует отметить, что в группе молодых женщин в целом (18-29 лет) среди состоящих в зарегистрированном браке среднее ожидаемое число детей (2,31) выше, чем среди тех, чей брак не зарегистрирован (1,54), хотя значимо не выше, чем значение по выборке в целом.

Рис.2. Средние предпочитаемые числа детей по возрасту и семейному положению, 2021 г., Санкт-Петербург

Примечание. «…» – недостаточно подвыборки.

Отношение к зарегистрированному браку в Санкт-Петербурге продолжает ухудшаться. За десятилетие снизилась и брачность (на 15%3), и доля считающих регистрацию первого брака обязательной – до всего лишь трети против 45,5% в 2011 г. Как желательную ее рассматривает половина (46,8%), как нежелательную – 9,5%. При этом среди состоящих в незарегистрированном (гражданском) браке, как он был обозначен в анкете, и незамужних доля рассматривающих регистрацию первого брака как нежелательную выше, чем в целом по выборке, а на обязательную регистрацию брака ориентированы только 14,4% состоящих в гражданском браке и четверть (24,5%) незамужних (в 2011 г. эти доли были выше).

Сторонницами обязательной регистрации брака – и первого, и повторного – являются только 22,4% женщин, противницами – 6,2%. Разрыв в значениях предпочитаемых чисел детей среди сторонниц и противниц обязательной регистрации огромен; так, среднее ожидаемое составляет соответственно 2,47 и 1,95.

Состояние репродуктивных установок связано с оценкой роли детей в жизни женщины: среди согласных с утверждением, что жизнь женщины неполноценна, если у нее нет детей, средние предпочитаемые числа детей значительно выше, чем среди несогласных с этим. В целом по выборке согласных с этим утверждением 41,8%, и за 10 лет их стало значительно меньше (было 76,7%).

Таблица 3

Средние предпочитаемые числа детей в зависимости от согласия с утверждением, является ли жизнь женщины неполноценной, если у нее нет детей, 2021 г., Санкт-Петербург

| Позиция | Предпочитаемые числа | ||

| ожидаемое | желаемое | идеальное | |

| Согласны | 2,52 | 3,06 | 2,68 |

| Не согласны | 1,95 | 2,34 | 2,39 |

В Санкт-Петербурге наибольший потенциал деторождений наблюдается в группе 25-29-летних (55,8% желающих увеличения числа своих детей против 43,9% в целом по выборке). Таким образом, целесообразно считать приоритетными мероприятия, направленные на стимулирование реализации этого потенциала в группе женщин в возрасте 25-29 лет.

В целом за прошедшее десятилетие возросла доля женщин, не желающих увеличивать число детей либо неспособных это сделать по состоянию здоровья (за 10 лет до весьма значительной величины – десятой части – возросла доля указывающих на невозможность иметь детей по состоянию здоровья). В результате доли желающих и не желающих увеличения своей семьи сравнялись.

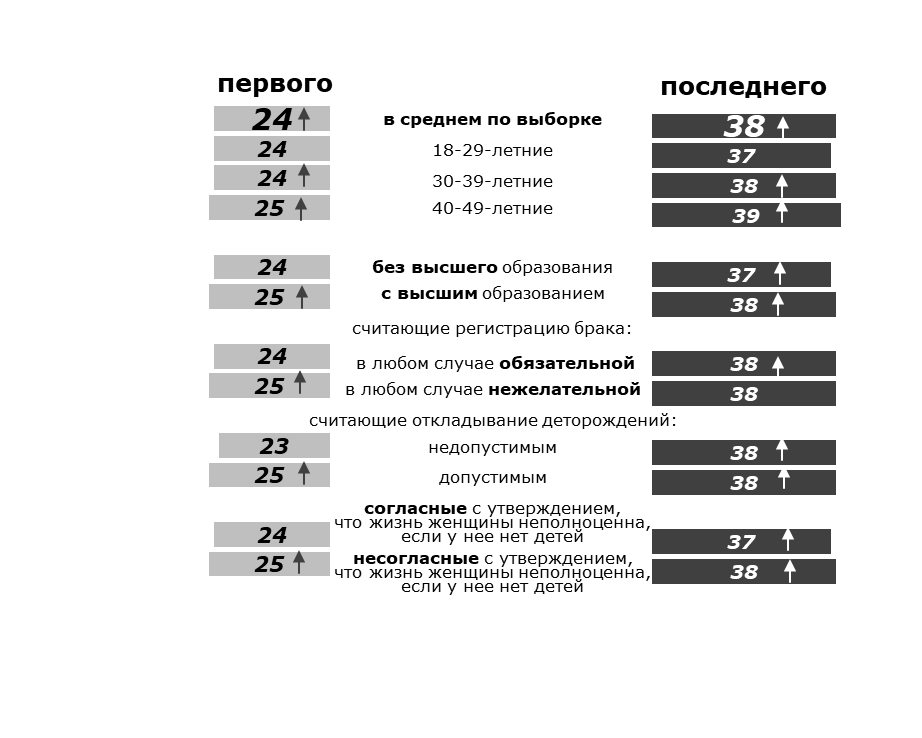

Значительной проблемой в области рождаемости является продолжающийся рост среднего возраста матери при рождении ребенка, т.к. откладывание деторождений ведет в итоге к уменьшению их числа. В представлениях петербурженок отмечается повышение возрастной планки рождения первого и последнего ребенка. Наилучшим периодом для рождения детей петербурженки называют возрастной интервал от 24 до 38 лет, и за последние 10 лет он сдвинулся в сторону увеличения (было – от 24 до 36).

Рис. 3. Наилучший в представлениях респонденток возраст рождения первого и последнего ребенка в среднем по выборке, 2021 г., Санкт-Петербург

Распределение ответов демонстрирует явную ориентацию на деторождение после получения образования и некоторого социально-профессионального становления: оно не является выраженно пессимистическим, однако не внушает и оптимизма с учетом разрыва между декларируемой установкой и ее реализацией.

Воздействие пронаталистских мер на состояние и динамику репродуктивных установок. В социологических исследованиях эффективности пронаталистких мер задаются прямые вопросы о влиянии таких мер на принятие решения о деторождении. В нашем исследовании петербурженкам, родившим двух и более детей (в 2021 г. это половина выборки), в 2021 г. был задан вопрос, повлияла ли на их решение завести больше одного ребенка «реализация дополнительных мер государственной помощи семьям с детьми (материнский капитал и т.д.)» в числе других причин. Респонденткам зачитывался список из 10 причин, из которых они могли выбрать один-два варианта. Доля выбравших в том числе этот вариант составила 9,1%. Такой же результат (9,6%) в этом вопросе показывает исследование 2017 г. по стране в целом на выборке, включающей мужчин и женщин [Малева и др., 2017: 130], при этом его авторы указывают на вероятность того, что эта доля занижена вследствие феномена социально одобряемого поведения, когда женщины не склонны указывать на эту причину во избежание трактовки их поведения в духе «родить за деньги».

Вопрос о барьерах к рождению желаемого числа детей был сформулирован исходя из гипотезы о неосознанной психологической защите, возникающей при ответе у женщин, имеющих сложившуюся ориентацию на малодетную семью при высоких внесемейных социальных притязаниях и ссылающихся на помехи материального плана как предлог из сферы социально одобряемых обстоятельств [Медков, 2002]; такие женщины увеличение числа детей воспринимают как угрозу текущему или желаемому социальному статусу. В Санкт-Петербурге доля тех, у кого ожидаемое число детей меньше желаемого и кто на вопрос о том, что мешает им иметь желаемое число детей, сослался на материальные трудности, за десятилетие не изменилась (43,2%). Жилищные трудности (26,3%) остались на втором месте, однако долю ссылок на них значительно сократило широкое распространение ипотеки за эти годы. Одну или сразу две «помехи», явно свидетельствующие об отсутствии реальной потребности в увеличении числа детей, такие как чрезмерная занятость (5,3%), стремление интереснее отдыхать и саморазвиваться (9,5%), стремление должным образом вырастить и воспитать уже имеющегося ребенка (эта доля возросла с 7,1 до 12,1%), в 2021 г. открыто назвали 23,7%. По-прежнему четверть составили выбравшие вариант «неудовлетворительное состояние здоровья», который в том числе свидетельствует о наличии неудовлетворенной потребности в детях. Больше за последние 10 лет стало ссылающихся на отсутствие супруга (с 6,1 до 12,1%) – причину, которую также можно отнести к отражающим в основном реальные препятствия.

Как и к большинству мер социальной поддержки населения, к введенной недавно практике выплат материнского капитала за первого ребенка большинство опрошенных женщин относятся положительно. По результатам опроса 2021 г. большинство (61,2%) считают, что введение материнского капитала приведет к повышению рождаемости, однако только 20,5% – что повышение будет значительным. Немногим более половины петербурженок (55,4%) сочли размер материнского капитала существенной суммой для семей, планирующих рождение первого ребенка, и от уровня доходов эта оценка зависит слабо.

Различные меры поддержки семьи, материнства и детства традиционно получают широкое одобрение населения [Андреев, Бондарская, 2000], что вполне естественно. Однако общая оценка этой политики, например, в Санкт-Петербурге не высока: считающих, что государство делает для стимулирования рождаемости слишком мало, больше, чем тех, кто оценивает меры в этой сфере как достаточные: 52,2% (среди низкодоходных групп – 60,7%) против 39,7%. И наличие детей на оценку не влияет.

В той же логике лежит резко отрицательное отношение к идее введения налога на бездетность (63,4%), причем ярые противники преобладают не только среди бездетных (81%), но и среди имеющих детей (60,5%), т.е. это консолидированное мнение женщин 18-49 лет в мегаполисе, где велика доля низкодоходных групп (в Санкт-Петербурге традиционно от четверти до трети, на момент исследования, в апреле 2021 г. – 30,7%4).

Выводы. Зафиксированная по результатам мониторинга позитивная динамика среднего ожидаемого числа детей при неизменных показателях среднего идеального и желаемого чисел детей представляется обусловленной государственной информационной политикой. Начиная с резонансного президентского послания 2006 г., в котором анонсировалось введение материнского (семейного) капитала, проблематика семейной и пронаталистской политики утвердилась в качестве центральных тем информационной повестки, транслируемой федеральными и региональными СМИ. В Санкт-Петербурге было учреждено почетное звание «За заслуги в воспитании детей» и одноименные премии, вручение которых государственные информационные ресурсы стараются широко освещать. Едва ли не в большей мере это явление стало следствием улучшения в этом отношении информационной среды в целом – интенсификации публичной дискуссии на тему поддержки семьи с детьми, расширения телепродукции на семейные темы5. При этом, сам факт внедрения с 2007 г. материнского (семейного) капитала, помимо функции материальной поддержки семей с детьми, выполнил роль сигнала обществу о старте активной пронаталистской политики и целенаправленного внимания к семьям с детьми [Малева и др., 2017].

В качестве определенного ресурса рождаемости и объекта целенаправленных усилий по «омоложению» брака и снижению возраста появления первого ребенка может быть рассмотрена группа 18-20 летних. Важно отметить, что, определяя приоритеты в социальной поддержке семей с детьми, необходимо учитывать равную – по данным по Санкт-Петербургу как 2011, так и 2021 гг. – востребованность мер материальной поддержки и организационных мер (гибкий график для матерей, гарантии хорошего ухода в детсадах и т.п.).

Библиография

- 1. Андреев Е.М., Бондарская Г.А. Можно ли использовать данные об ожидаемом числе детей в прогнозе численности населения // Вопросы статистики. 2000. №11. С. 56–62.

- 2. Антонов А.И., Грудина Т.Н. Снижение социальных установок на число детей в российской семье (по данным социолого-демографических исследований «Москва-1976», «Россия-2000» и «Россия-2014») // Экономические стратегии. 2015. №5-6. С. 80–87.

- 3. Антонов А.И., Медков В.М. Социология семьи. М.: МГУ: МУБУ («Братья Карич»), 1996.

- 4. Аргунова Е.В., Тимофеева М.А. Репродуктивные установки совершеннолетних петербурженок // Современное экономическое и социальное развитие. Вып. XVI. Сб. научных трудов. СПб.: ИНИР, 2012-2013. С. 434–458.

- 5. Архангельский В.Н. Детерминация репродуктивного поведения: методологические вопросы исследования и учет в демографической политике // Парадигмы и модели демографического развития. Сб. ст. XII Уральск. дем. форума: в 2-х т. Т. I. Екатеринбург: ИЭ УрО РАН, 2021. С. 179–195.

- 6. Архангельский В.Н. Репродуктивное и брачное поведение // Социологические исследования. 2013. №2. С. 129–136.

- 7. Борисов В.А. Демография. М.: NOTABENE, 1999.

- 8. Малева Т.М., Третьякова Е.А., Макаренцева А.О. Пронаталистская демографическая политика глазами населения: десять лет спустя // Экономическая политика. 2017. №12(6). С.124–147. DOI: 10.18288/1994–5124.

- 9. Медков В.М. Репродуктивное поведение и социальная мобильность: ценностно-ориентационный аспект // Антонов А.И., Медков В.М., Архангельский В.Н. Демографические процессы в России XXI века. М.: Грааль, 2002. С. 61–92.

- 10. Руднева О.С., Соколов А.А. Предпосылки эволюции рождаемости и репродуктивного поведения: мировой и российский опыт // Народонаселение. 2020. Т. 23. № 4. С. 140–152. DOI: 10.19181/population.2020.23.4.13.

- 11. Синельников А.Б. Трансформация брака и рождаемость в России // Народонаселение. 2019. Т. 22. № 2. С. 26–39.