- Код статьи

- S013216250023178-8-1

- DOI

- 10.31857/S013216250023178-8

- Тип публикации

- Статья

- Статус публикации

- Опубликовано

- Авторы

- Том/ Выпуск

- Том / Номер 2

- Страницы

- 28-40

- Аннотация

Динамика доверия к органам местного самоуправления (МСУ) и участия в самоуправленческих практиках на местном уровне в их взаимосвязи раскрывается на материалах социологических исследований в Тверской области в 2012–2022 гг. Выявлен низкий (по сравнению, например, с доверием к Президенту РФ) уровень доверия к муниципальным органам, который коррелируется с невысоким участием в практиках МСУ. Показана тенденция к росту институционального доверия к органам МСУ и гражданской активности под влиянием объективных и субъективных факторов. Выявлено, в частности, что более высокий уровень доверия характерен для жителей области, имеющих позитивный опыт взаимодействия с муниципальными органами. Сделаны выводы о формировании условий для разворачивания самоуправленческой тенденции и развития МСУ на новом качественном уровне с преобладанием активистских ориентаций. Внимание авторов к взаимодействию общероссийских и региональных тенденций позволило выявить и ряд особенностей развития регионального сообщества. В частности, в 2014 г. в области резко падало доверие к федеральной и региональной власти (по общероссийским опросам наблюдался, наоборот, его рост), но наблюдался существенный рост уровня доверия к органам МСУ; это интерпретируется как результат ряда крупных коррупционных скандалов, происходивших тогда в Тверской области.

- Ключевые слова

- органы местного самоуправления, институциональное доверие, активистские установки, самоуправленческие практики, участие граждан, социальная динамика

- Дата публикации

- 28.03.2023

- Год выхода

- 2023

- Всего подписок

- 12

- Всего просмотров

- 163

Доверие к местному самоуправлению как объект изучения. С 1990-х гг., в условиях ориентации России на формирование демократического государства и развитие гражданского общества, местное самоуправление (МСУ) рассматривалось как институт низовой демократии, предполагавший участие граждан в процессах управления. Однако в последние 30 лет российская система МСУ постепенно эволюционировала в сторону «огосударствления». В принятом в 2003 г. Федеральном законе № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»1, в поправках к нему, а также в проекте нового ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в единой системе публичной власти»2 был применен подход, ориентированный на сужение самоуправленческого начала в системе управления российскими территориями. Эти процессы побуждают часть исследователей говорить, что сейчас муниципальная власть лишь формально может называться «самоуправлением»: участие граждан в ее деятельности находится «…на минимальном уровне, …а управленческие процессы предельно бюрократизированы и интегрированы в региональную вертикаль власти» [Петухов, 2017: 62–63].

Такое отчуждение граждан от власти особенно опасно сегодня, в условиях кризисных тенденций, когда появляется необходимость привлекать дополнительные ресурсы для решения социальных проблем и поддержания политической стабильности. Интерес российского государства к поиску ресурсов на локальном уровне реализуется через передачу органам МСУ большого числа полномочий (к сожалению, далеко не всегда обеспеченных финансово), а также через стимулирование различных форм социальной активности на местах. В свою очередь, тенденция к росту гражданской активности намечается и «снизу» (см., например, [Региональные модели…, 2020: 71–79]). По мнению ряда исследователей, это происходит под влиянием запроса на перемены в экономической и политической жизни, который возник как в определенной степени ответ «…на попытки элит расторгнуть негласный “патерналистский консенсус”» [Петухов, 2019: 4].

На развитие местных сообществ и рост участия граждан в решении местных проблем оказывают влияние различные факторы, в качестве одного из которых в научной литературе принято рассматривать доверие к органам власти и МСУ [Сасаки и др., 2009: 24]. Может иметь место и обратный эффект: вовлечение населения в самоуправленческие практики (особенно те, которые предполагают конструктивное взаимодействие между активистами и представителями власти) становится условием, способствующим росту доверия граждан к местной власти [Петухов, 2022: 79].

Высокий интерес социологов к феномену доверия проявляется с XIX в. Исследователи обычно трактуют его как ориентацию на будущие возможные действия других людей и институтов с целью снизить степень неопределенности, непредсказуемости и неконтролируемости будущего, минимизировать опасности, которым подвергаются определенные типы действий [Гидденс, 2011: 150–152; Штомпка, 2012: 112]. Э. Гидденс в своих работах фиксирует наличие двух видов доверия – к людям и к абстрактным системам [Гидденс, 2011: 249–250]. Другими исследователями для обозначения этих двух типов доверия используется антитеза «межличностное доверие – институциональное доверие» (см., например, [Латов, 2021: 163–164; Сасаки и др., 2009: 24; Штомпка, 2012: 115–164]). Важным направлением работы социологов стал в этой связи анализ доверия граждан к различным общественным и государственным институтам, в том числе и к органам МСУ.

Значительное внимание зарубежные и российские ученые уделяют и анализу взаимосвязи институционального доверия (в том числе доверия к органам власти и МСУ) и гражданского участия. Здесь можно выделить несколько ключевых концептов. Согласно одному из них, высокий уровень доверия (обобщенного межличностного и институционального) оказывает позитивное влияние на функционирование общества и способствует росту социальной активности граждан [Доверие и недоверие…, 2013: 43; Сасаки и др., 2009: 24; Шабунова и др., 2015: 8]. Другая группа исследователей фиксирует рост гражданской активности в условиях, наоборот, низкого уровня доверия к социально-политическим институтам для решения общественно значимых проблем [Петухов, 2019: 4, 12].

В вопросе взаимосвязи активности граждан и их доверия к МСУ мы солидарны с Р.В. Петуховым, Е.В. Реутовым и М.Н. Реутовой, которые дифференцируют влияние различных форм гражданской активности на уровень доверия к муниципальной власти. Они отмечают позитивное влияние тех форм социальной активности, которые имеют конструктивный характер, связаны с получением информации о повседневной деятельности органов МСУ и результативны (участие в благоустройстве территории, в молодежных и студенческих объединениях, голосование на выборах и др.). В то же время ряд других форм взаимодействия граждан с органами МСУ (подача обращений в органы власти и др.), напротив, отрицательно сказывается на уровне доверия к ним [Петухов, 2022: 78–79; Реутов, Реутова, 2016: 16].

Институциональное доверие признается необходимым условием формирования партнерских отношений между гражданами и органами МСУ, повышения эффективности деятельности местной власти и, в конечном счете, политической стабильности. Однако, как отмечают многие исследователи, уровень доверия российских граждан к органам МСУ является невысоким, причем низкие показатели стабильны на протяжении длительного времени [Латов, 2021: 166; Петухов, 2020: 28; Реутов, Реутова, 2016: 14; Шабунова и др., 2015: 11]. Поэтому исследование причин этой стабильности на низком уровне и других вопросов, связанных с проблемой доверия современных россиян к органам МСУ, представляет несомненный не только научно-теоретический, но и практический интерес.

Методика исследования. Обращение авторов к анализу данных по Тверской области обусловлено рядом причин. Во-первых, эта область является типичным регионом центральной России по уровню социально-экономического развития, политико-правовому устройству и социокультурным характеристикам, он включает почти все типы муниципалитетов, большинство протекающих в нем процессов типично как для Центрального федерального округа (ЦФО), так, нередко, и для России, в целом. Поэтому региональные эмпирические данные, касающиеся доверия жителей этой области, тверчан, к органам МСУ, могут быть в значительной степени экстраполированы как на уровень ЦФО, так и на общероссийский уровень. Во-вторых, данные региональных исследований позволяют уточнять выводы, получаемые в ходе общероссийских опросов, за счет детализации структуры респондентов. В частности, при формировании выборки социологического исследования в регионе часто рекрутируются респонденты, проживающие в таких малодоступных муниципалитетах, жители которых обычно не попадают в общероссийские выборки. В-третьих, поскольку Российская Федерация включает регионы, значительно различающиеся по своему социально-экономическому, политическому и культурному развитию, то обращение к разным региональным данным позволяет получить важную дополнительную информацию о факторах, оказывающих дифференцирующее влияние на доверие россиян к МСУ.

Предметом данной статьи является анализ динамики доверия к органам МСУ и участия граждан в самоуправленческих практиках на местном уровне в их взаимосвязи в 2010–2020-х гг. Авторы стремятся при этом выявить факторы, оказывающие влияние на рост доверия к муниципальным органам.

Эмпирический анализ далее основан на материалах исследований, проведенных в 2012–2022 гг. научным коллективом кафедры социологии и социальных технологий Тверского государственного технического университета с участием авторов.

В статье использованы, во-первых, результаты социологического мониторинга (2012–2022 гг.), направленного на анализ динамики представлений жителей Тверской области о МСУ и выявление их самоуправленческого потенциала. Объектом исследования являлись жители муниципальных образований (МО) различного типа Тверского региона в возрасте от 18 лет. Выборка была квотной, репрезентативной по полу, возрасту и типу поселения. Объем выборочной совокупности в разные годы варьировался в интервале примерно 600-1100 человек3, анкетирование респондентов проходило ежегодно в июне-июле.

Во-вторых, в данной работе представлены результаты новейшего исследования (октябрь 2022 г.), направленного на анализ доверия населения Тверской области к органам МСУ, его институциональных и ценностных оснований. Методика подготовки и проведения данного исследования аналогична методике, применяемой при проведении областного социологического мониторинга, объем выборочной совокупности составил 1047 чел. (статистическая погрешность – 4%).

Наконец, в-третьих, в статье для сравнения материалов по другим регионам РФ и по России в целом использованы результаты анализа вторичных данных.

Динамика доверия российских граждан к органам государственной власти и МСУ. Социологические замеры уровня доверия населения к органам МСУ осуществлялись с использованием двух основных вопросов – «Доверяете ли Вы в целом органам местного самоуправления (главе Вашего муниципалитета, местной администрации, местным депутатам)?» и «Каким из перечисленных органов власти и должностных лиц Вы доверяете в большей степени?».

Динамика ответов на первый вопрос, демонстрирующий уровень доверия граждан к МСУ как социально-политическому институту, показывает (табл. 1), что в течение 2010-х гг. доля респондентов, в той или иной степени доверяющих ему, всегда была существенно меньше доли граждан, не доверяющих этому институту. Наиболее высокое значение этого показателя фиксируется в октябре 2022 г., когда суммарная доля «безусловно доверяющих» и «скорее доверяющих» (45,1%) впервые за весь период наблюдения несколько превысила сумму «безусловно не доверяющих» и «скорее не доверяющих» (39,3).

Таблица 1 Доверие органам местного самоуправления, 2012–2022 г., % ответивших

| Уровень доверия органам МСУ | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2022, октябрь |

| Безусловно доверяют | 1,8 | 5,4 | 8,7 | 2,2 | 6,8 | 1,8 | 8,2 |

| Скорее доверяют | 16,0 | 28,5 | 27,4 | 23,5 | 26,2 | 13,7 | 36,9 |

| Скорее не доверяют | 38,1 | 36,5 | 36,2 | 44,0 | 42,3 | 46,7 | 29,8 |

| Безусловно не доверяют | 29,5 | 17,0 | 18,4 | 17,9 | 16,2 | 24,2 | 9,5 |

| Затруднились ответить | 14,6 | 12,6 | 9,4 | 12,4 | 8,5 | 13,7 | 15,6 |

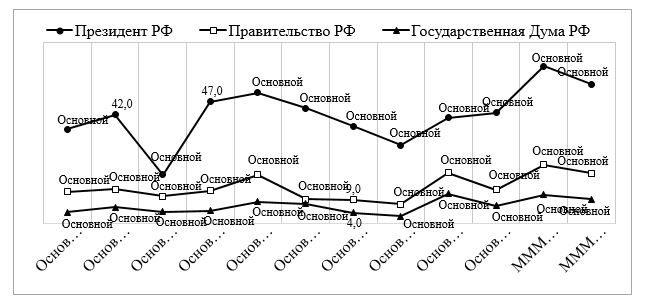

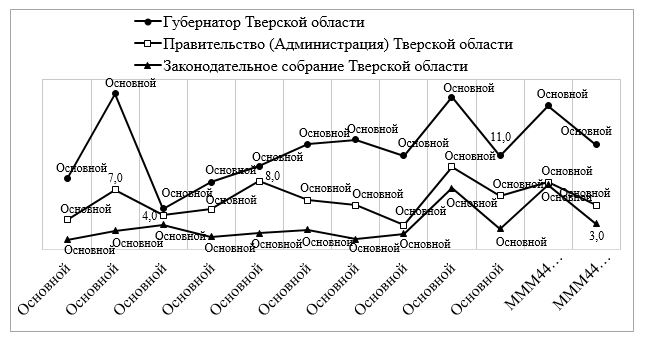

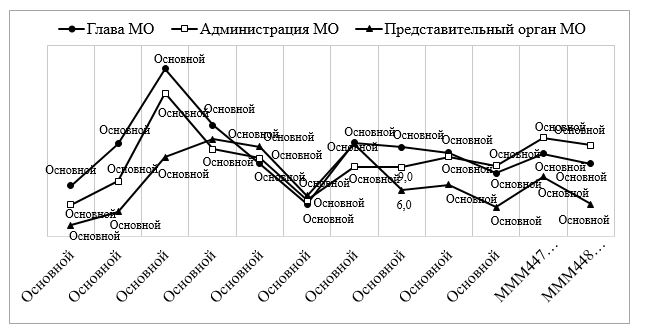

Анализ ответов на второй вопрос позволяет сделать ряд наблюдений, касающихся соотношения доверия населения к различным органам МСУ с доверием к федеральным и региональным органам государственной власти (рис. 1, 2, 3).

Отметим, прежде всего, что выявленные региональные тенденции коррелируют с общероссийскими трендами. В частности, на уровне РФ уровень доверия населения к федеральным органам власти (за исключением Государственной Думы РФ) тоже, как правило, превышает уровень доверия к структурам региональной власти и к органам МСУ. Особенно это касается Президента РФ, относительно высокий уровень доверия к которому фиксируется в ходе многочисленных опросов в течение последних уже 10–15 лет. При этом следует отчасти согласиться с мнением К. Каариайнена и Д. Фурмана, высказанным еще 20 лет назад, что доверие к президенту выступает в России фактором, обуславливающим институциональное доверие в целом [Фурман, 2003]. Надо только отметить парадокс, что для институционального доверия в России типичен контраст между высоким доверием к «далёким» от гражданина органам власти и низким доверием к более близким к нему властным органам.

Рис. 1. Динамика доверия населения Тверской области к федеральным органам государственной власти, % ответивших

Рис. 2. Динамика уровня доверия населения Тверской области к региональным органам государственной власти, % ответивших

Рис. 3. Динамика доверия населения Тверской области к органам МСУ, % ответивших

В то же время доверие тверчан к Президенту РФ оказывается в последние два года заметно (не менее чем на 10 п.п.) ниже общероссийского уровня. Так, согласно данным общероссийского опроса, организованного Институтом социологии ФНИСЦ РАН в марте 2021 г., Президенту РФ доверяли 62% россиян [Латов, 2021: 163–164]. В ходе же очередного этапа социологического мониторинга «Как живешь, Россия?», проводившегося в мае 2022 г. Центром социальных и социально-политических исследований ИСПИ ФНИСЦ РАН, выразили доверие к Президенту РФ 74% российских граждан [Как живешь, Россия…, 2022: 14]. В то же время, по результатам нашего исследования, доверие к Президенту РФ в июне 2021 г. продемонстрировали 43% жителей Тверской области, в июне 2022 г. – 61%, а в октябре 2022 г. – 54%.

Проведенное нами исследование фиксирует невысокий уровень доверия тверчан к органам МСУ по сравнению с их доверием к Президенту, Правительству и главе субъекта РФ. Согласно табл. 1, в течение 2010-х гг. суммарная доля «безусловно доверяющих» и «скорее доверяющих» этому институту практически никогда не превышала 1/3 населения (уменьшившись к 2017 г. до 15,5% и вновь увеличившись к 2022 г. до 45,1%). На низкий уровень доверия россиян к муниципальным органам указывают и другие исследователи [Петухов, 2020: 28]. Так, результаты общероссийских опросов, проводившихся Институтом социологии ФНИСЦ РАН в 2014-2021 гг. в мониторинговом режиме, показывают, что в 2015-2017 гг. органы МСУ входили в топ-5 «худших» институтов, которым россияне чаще не доверяют; правда, с конца 2017 г. отношение к ним стало меняться в лучшую сторону [Латов, 2021: 163–166].

Наиболее высокий уровень доверия характерен в отношении тверчан к главам исполнительной власти всех уровней, являющихся субъектами властной вертикали. Поскольку эти институты часто ассоциируются с конкретными личностями, доверие к ним может быть в значительной степени персонифицированным, а не институциональным. Второе место по уровню доверия чаще всего занимают институты, наделенные административными функциями, а представительные органы государственной власти и МСУ пользуются наименьшим доверием населения. Подобная же тенденция фиксируется и при анализе данных общероссийских опросов. Исследователи отмечают, что россияне больше доверяют институтам «вертикали власти» и меньше – связанным с конкуренцией политических силам, что, вероятно, свидетельствует о неукорененности представительной демократии в России [Латов, 2021: 166, 172].

Исследования показывают, что российские граждане не только мало доверяют муниципальным властям, но и мало ориентированы на личное участие в практиках МСУ в качестве муниципальных депутатов. Согласно данным мониторинга в Тверской области, доля респондентов, выражавших готовность избираться в качестве депутатов представительного органа МО, за все годы наблюдений варьировалась от 7,7% в 2012 г. до 11,5% в 2020 г., вернувшись в конце на почти исходный уровень (8,7% в 2022 г.). При этом когда в 2018 г. респондентов спрашивали о причинах их равнодушия к муниципальным делам, то более четверти (29,4%) опрошенных тверчан в качестве причины отказа от реализации своего пассивного избирательного права называли отсутствие интереса к подобной деятельности, еще четверть (25,8%) респондентов указывала на возраст, служащий ограничением для их социальной активности, и еще чуть менее четверти (22,0%) ответили, что не обладают достаточными способностями, знаниями и уровнем квалификации для осуществления такой работы.

Картина «взлетов» и «падений» уровня доверия тверчан к органам власти и МСУ тоже сходна с ситуацией в других российских регионах, хотя имеются и некоторые отличия. Так, в большинстве исследований фиксируется резкий «взлет» уровня доверия к Президенту РФ в 2014 г. [Шабунова, 2015: 10] в связи с ростом патриотических настроений, вызванных политикой главы государства во время «Крымской весны». В Тверской же области увеличение доли граждан, выражающих доверие Президенту, наблюдается лишь с 2015 г. Если говорить об органах МСУ, то уровень доверия к ним был наиболее высок в изучаемом регионе именно в 2014 г. Спад уровня доверия к органам власти и МСУ происходил в изучаемом регионе в 2017 и 2019 гг., что аналогично результата общероссийских опросов [Как живешь, Россия…, 2022: 14; Петухов, 2020: 28]. В то же время в ходе областного мониторинга зафиксирована тенденция к росту доверия к органам власти и МСУ в течение самых последних кризисных лет. Довольно высокий уровень доверия к властным структурам и органам МСУ наблюдался и после начала специальной военной операции на Украине. Правда, в октябре 2022 г. после объявления мобилизации произошло некоторое его снижение.

Данные опросов последних лет демонстрируют наметившуюся тенденцию к росту институционального доверия на муниципальном уровне. С июня 2021 г. уровень доверия населения к местной администрации (функционирование которой деперсонифицировано) начинает превышать уровень доверия к главе МО, т.е. есть тенденция переориентации на доверие к абстрактной системе (по терминологии Э. Гидденса) с ее формализованными нормами и правилами.

Проведенные авторами исследования позволили выявить зависимость доверия к местным властям от социально-демографических характеристик граждан, от их установок, представлений, ценностных ориентаций, моделей поведения и других групп факторов [Майкова, Симонова, 2023]. Поскольку участие граждан в практиках МСУ является атрибутивным свойством этого института, рассмотрим теперь взаимосвязь доверия к органам МСУ и участия населения в самоуправленческих практиках на местном уровне.

Динамика участия российских граждан в практиках МСУ. Обратимся к характеристикам вовлеченности россиян в практики МСУ.

Анализ эмпирических данных (табл. 2 и 3) показывает, что уровень установок граждан на участие в МСУ (порядка 40-55%) заметно выше уровня их реальной вовлеченности в муниципальные практики (порядка 25-35%). На традиционно относительно невысокий уровень участия россиян в практиках МСУ ранее уже неоднократно обращалось внимание в трудах исследователей, в том числе и авторов данной статьи [Региональные модели…, 2020: 71–79].

Таблица 2 Доля желающих принимать участие в жизни своего населенного пункта, 2018–2022 гг., % ответивших опрошенных

| Установка на участие в МСУ | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022, июнь | 2022, октябрь |

| Да | 17,9 | 21,7 | 18,4 | 17,3 | 14,9 | 18,9 |

| Скорее да | 22,8 | 23,9 | 31,5 | 32,9 | 33,2 | 36,9 |

| Скорее нет | 23,7 | 16,0 | 27,0 | 22,9 | 22,3 | 16,2 |

| Нет | 21,6 | 24,1 | 13,1 | 15,1 | 15,6 | 14,0 |

| Затруднились ответить | 14,0 | 14,3 | 10,1 | 11,7 | 13,9 | 14,0 |

Таблица 3 Доля реально принимавших в течение последнего года участие в жизни своего населенного пункта, 2020–2022 гг., % ответивших опрошенных

| Участие в практиках МСУ | 2020 | 2021 | 2022, июнь | 2022, октябрь |

| Да | 24,8 | 26,2 | 30,9 | 36,4 |

| Нет | 64,3 | 65,7 | 60,0 | 53,2 |

| Затруднились ответить | 10,9 | 8,1 | 9,1 | 10,4 |

Причины низкого участия в МСУ респонденты видят, прежде всего, в отсутствии интереса к общественной деятельности, желания брать на себя ответственность, а также распространенность ожиданий, что решать муниципальные проблемы должны не сами граждане, а отчужденная от них местная власть. Эту отчужденность подчеркивает то, что в качестве факторов, лимитирующих участие людей в практиках МСУ, респонденты очень часто называют невозможность на что-либо повлиять и отсутствие результатов деятельности, незаинтересованность органов МСУ в активности граждан, дефицит информации о возможностях участия и финансовых возможностей у граждан (табл. 4).

Таблица 4 Структура объяснений, почему люди не принимают активного участия в деятельности местного самоуправления, 2014–2022 гг., % ответивших

| Причины низкой активности населения | 2014 | 2018 | 2022, июнь |

| Отсутствие интереса к общественной деятельности | 34,1 | 35,8 | 44,5 |

| Отсутствие желания брать на себя ответственность | 21,3 | 29,0 | 37,6 |

| Представление, что решением проблем должна заниматься муниципальная власть | 25,1 | 27,0 | 30,2 |

| Невозможность на что-либо повлиять, реальных результатов от усилий не будет | 20,1 | 46,2 | 29,8 |

| Дефицит информации о возможностях участия в МСУ | 15,2 | 20,5 | 19,6 |

| Незаинтересованность органов МСУ в активности граждан | 15,2 | 25,1 | 19,6 |

| Отсутствие финансовых возможностей | 11,2 | 18,0 | 18,9 |

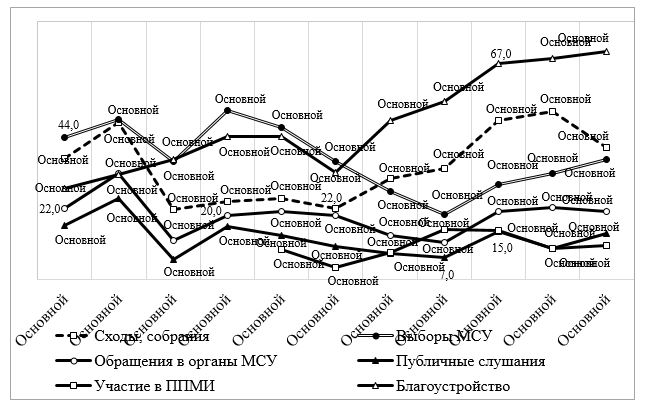

Обращаясь к анализу динамических характеристик вовлеченности россиян в практики МСУ, отметим постепенный рост активистских установок населения (табл. 2) и уровня участия граждан в самоуправленческих практиках к 2022 г. (табл. 3, рис. 4). Эта тенденция к росту была в Тверской области характерна практически для всех наиболее распространенных и значимых форм и видов участия населения в МСУ (единственное исключение – участие в сходах и собраниях по месту жительства, уровень которого снизился за последний год на 11 п.п.).

Рис. 4. Динамика форм и видов участия населения Тверской области в практиках МСУ, % ответивших

Изменения происходили и в восприятии респондентами причин гражданской пассивности. Так, в 2018 г. ключевой причиной, сдерживающей активность граждан, считалась низкая результативность участия в практиках МСУ и отсутствие возможности влияния на политику местных властей. По сравнению с 2014 г. возросло значение и такого лимитирующего фактора как незаинтересованность органов МСУ в активности граждан. Но к 2022 г. значение этих факторов существенно снижается, а причины низкой активности связываются теперь с личностными характеристиками людей и особенностями российского менталитета (патерналистские ориентации).

В ходе исследования мы выявили взаимосвязь между уровнем доверия населения к органам МСУ и наличием у граждан активистских установок, ориентации на гражданское участие и опыта такого участия. Респонденты, которые согласны, что активная жизненная позиция жителей способствует улучшению ситуации в муниципалитете, демонстрируют и более высокий уровень доверия к органам МСУ по сравнению с гражданами, отмечающими бесполезность гражданской активности. В 2019 г. этот разрыв составлял в отношении доверия главе МО 11,8 против 7,6%, в доверии администрации МО – 10,9 против 1,5%, а в доверии представительному органу МО – 7,0 против 1,5%. Для респондентов, готовых реализовывать пассивное избирательное право (быть избранными), характерен и более высокий уровень доверия к представительному органу МСУ (12,7 против 7,8% у не желающих избираться в июне 2022 г.). Однако главе МО они доверяют в меньшей степени, чем респонденты, не стремящиеся к самореализации в качестве муниципального депутата (9,5 против 11,6%, по данным опроса в июне 2022 г.). Респонденты, принимавшие участие в практиках МСУ, в большей степени, чем не участвующие в МСУ граждане, доверяют местной власти (46,6 против 43,4% в октябре 2022 г.)4. Наконец, в 2019 г. жители Тверской области, имеющие членство в общественных организациях, больше доверяли главе (22,7 против 11,4%) и администрации МО (13,6 против 8,8%), чем респонденты, в таких организациях не состоящие.

В то же время влияние гражданской активности на уровень доверия к органам МСУ неоднозначно: его показатели бывают достаточно неустойчивыми и противоречивыми, а само влияние может быть и негативным, что подтверждается и другими исследователями [Петухов, 2022: 78–79; Реутов, Реутова, 2016: 16]. Так, в ходе опроса 2019 г. мы фиксировали, что доверие к институтам МСУ выше у граждан, обращавшихся в органы МСУ, чем у жителей муниципалитетов без подобного опыта (доверие к главе МО – 18,3 против 9,7%, к администрации МО – 11,7 против 8,0%, а к представительному органу МО – 7,5 против 5,7%). Однако в октябре 2022 г. наибольшая доля обращений в органы МСУ наблюдалась среди респондентов, которые «безусловно не доверяют» муниципальной власти (52,8 против 31,1% у «безусловно доверяющих»). Вероятно, недоверие в этом случае – результат негативного опыта взаимодействия с представителями органов МСУ (в том числе, возможно, и коррупционного) [Петухов, 2020: 29]. Например, граждане, указывающие на коррумпированность и семейственность муниципальных служащих в качестве одной из существенных проблем, затрудняющих работу органов МСУ, демонстрируют и гораздо более высокий уровень недоверия к местной власти по сравнению с респондентами, для которых эта проблема не столь значима (в 2017 г. 51% против 22,1%)5.

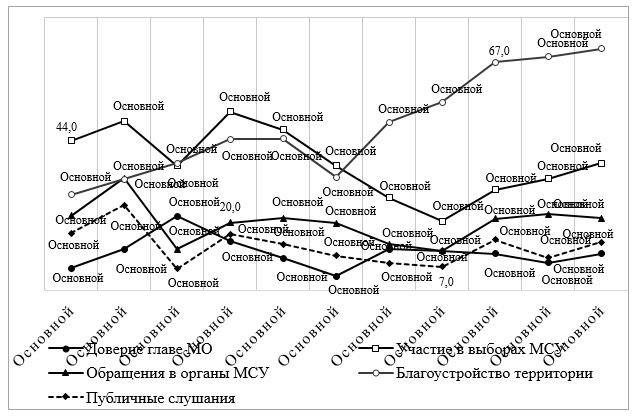

Анализируя динамику взаимосвязи между уровнем доверия населения к органам МСУ и участием в самоуправленческих практиках, отметим определенную волнообразность происходящих процессов, которые в значительной степени синхронизированы (рис. 5). В большинстве случаев «взлеты» и «падения» уровня доверия к органам власти и МСУ и участия жителей Тверской области в самоуправленческих практиках на местах происходят одновременно или с небольшим временным лагом (2012–2013 гг., 2017 г., 2019–2020 гг., 2022 г.).

Рис. 5. Динамика уровня доверия населения Тверской области к главе МО и участия в некоторых самоуправленческих практиках, % ответивших

Региональная особенность с очевидностью проявляется в точке 2014 г. В этот период резко падает уровень доверия к федеральной и региональной власти (по общероссийским опросам наблюдался, наоборот, его рост) и «проседают» практически все показатели гражданского участия, но наблюдается резкий и существенный рост доверия к органам МСУ. Вероятно, такие «скачки» могли быть реакцией не только на общероссийские кризисные тенденции в экономике, но и на проблемы, существовавшие в тот период в структурах региональной власти Тверской области, где был зафиксирован ряд коррупционных скандалов6. Показательна в этой связи динамика обращений граждан в органы МСУ: с ростом уровня доверия к главе МО происходит снижение показателя обращений и, наоборот, со снижением уровня доверия растет доля граждан, которые обращаются в органы МСУ со своими проблемами.

Заключение. Итак, как мы видим, результаты исследования демонстрируют невысокий уровень доверия жителей Тверской области к органам МСУ по сравнению с доверием к органам государственной власти федерального и регионального уровней. Наибольшим доверием тверчан пользуется, как и по России в целом, Президент РФ. Самые же низкие показатели доверия характерны для представительных органов государственной власти и МСУ. Доверие к органам власти и МСУ носит, в большей степени, персонифицированный, а не абстрактно-функциональный характер. Однако на муниципальном уровне наметилась тенденция к росту институционального типа доверия: доверие к местной администрации начинает превышать уровень доверия к главе МО, что может свидетельствовать о переориентации на доверие к «абстрактной системе» с ее формализованными нормами и правилами. Усиление данного тренда наряду с ростом гражданской активности создает условия для разворачивания самоуправленческой тенденции в обществе и развития МСУ на новом качественном уровне с преобладанием активистских, а не патерналистских ориентаций.

На уровень и характер доверия граждан к органам МСУ влияют различные группы факторов. Более высокий уровень доверия характерен для граждан, имеющих позитивный опыт взаимодействия с муниципальными органами. Наличие активистских установок у жителей Тверской области, готовности принимать участие в самоуправленческих практиках, их реальная общественная деятельность, как правило, способствуют росту уровня доверия к органам МСУ. Представления же о коррумпированности и семейственности муниципальных служащих, наоборот, служат фактором, стимулирующим снижение доверия к местной власти.

Исследование позволило эмпирически подкрепить исходную гипотезу авторов о взаимосвязи и взаимовлиянии феноменов доверия граждан к органам МСУ и участия населения в самоуправленческих практиках на местном уровне. Доверие является условием участия граждан в МСУ, в то же время развитие практик МСУ и активизация участия в них жителей МО имеют в качестве одного из позитивных социальных эффектов рост доверия к местной власти, способствуя формированию у людей активистских установок и поведенческих моделей. Исследование продемонстрировало определенную волнообразность, даже в значительной степени синхронность процессов, связанных с динамикой уровня доверия к органам власти и МСУ и участия населения в самоуправленческих практиках. В течение последних кризисных лет наблюдается тенденция к росту как уровня доверия населения к органам власти и МСУ, так и уровня участия в практиках МСУ.

Таким образом, обращение к данным Тверской области, в которой, с одной стороны, протекают процессы, типичные для ЦФО и, во многих случаях, для России в целом, а, с другой стороны, существуют региональные особенности развития, позволило подтвердить и уточнить выводы относительно уровня и факторов доверия к МСУ, сделанные в ходе всероссийских опросов.

Библиография

- 1. Гидденс Э. Последствия современности. М.: Издательская и консалтинговая группа «Праксис», 2011.

- 2. Доверие и недоверие в условиях развития гражданского общества: коллективная монография. Отв. ред. А.Б. Купрейченко, И.В. Мерсиянова. М.: НИУ ВШЭ, 2013.

- 3. Как живешь, Россия? Экспресс-информация. 52 этап социологического мониторинга, май 2022 года: [бюллетень] / В.К. Левашов, Н.М. Великая, И.С. Шушпанова [и др.]; отв. ред. В.К. Левашов; ФНИСЦ РАН. М.: ФНИСЦ РАН, 2022. URL: https://www.fnisc.ru/index.php?page_id=1198&id=11065 (дата обращения: 16.10.2022).

- 4. Латов Ю.В. Институциональное доверие как социальный капитал в современной России (по результатам мониторинга) // Полис. Политические исследования. 2021. № 5. С. 161–175.

- 5. Майкова Э.Ю., Симонова Е.В. Детерминация доверия населения российских муниципалитетов к органам местного самоуправления // Экономические и социальные перемены: факты, тенденции, прогноз. 2023 (готовится к печати).

- 6. Петухов В.В. Гражданское участие в современной России: взаимодействие политических и социальных практик // Социологические исследования. 2019. № 12. С. 3–14.

- 7. Петухов Р.В. Влияние опыта гражданского участия на доверие муниципальным властям // Материалы I Всероссийского форума молодых исследователей социальных наук, II Молодежной научно-практической конференции исследователей социальных наук (г. Вологда, 21–24 июня 2022 г.). Вологда: ФГБУН ВолНЦ РАН, 2022. С. 75–81.

- 8. Петухов Р.В. Доверие российского общества к органам местного самоуправления // Полис. Политические исследования. 2017. № 6. С. 61–75.

- 9. Петухов Р.В. Если ли связь между разрушениями доверия общества к местным властям и изменениями конституционного регулирования местного самоуправления? // Местное право. 2020. № 3. С. 27–34.

- 10. Региональные модели местного самоуправления в современной России. Под общ. ред. Э.Ю. Майковой, Е.В. Симоновой. Тверь: Тверской государственный технический университет, 2020.

- 11. Реутов Е.В., Реутова М.Н. Доверие к муниципальной власти и интеграция социального пространства местного сообщества // Среднерусский вестник общественных наук. 2016. Т. 11. № 5. С. 12–21.

- 12. Сасаки М., Давыденко В.А., Латов Ю.В., Ромашкин Г.С., Латова Н.В. Проблемы и парадоксы анализа институционального доверия как элемента социального капитала современной России // Журнал институциональных исследований. 2009. Т. 1. № 1. С. 20–35.

- 13. Сасаки М., Давыденко В.А., Ромашкина Г.Ф., Воронов В.В. Сравнительный анализ доверия в различных странах // Социологические исследования. 2013. № 3. С. 60–73.

- 14. Фурман Д. «Я доверяю Президенту»: Трансформация социальной поддержки власти в постсоветской России // Свободная мысль – XXI. 2003. № 5. С. 25–40.

- 15. Шабунова А.А., Гужавина Т.А., Кожина Т.П. Доверие и общественное развитие в России // Проблемы развития территории. 2015. Вып. 2 (76). С. 7–19.

- 16. Штомпка П. Доверие – основа общества. М.: Логос, 2012.

2. Законопроект № 40361-8 «Об общих принципах организации местного самоуправления в единой системе публичной власти» // Система обеспечения законодательной деятельности Государственной автоматизированной системы «Законотворчество». URL: >>>> (дата обращения: 01.09.2022).