- Код статьи

- S013216250023601-4-1

- DOI

- 10.31857/S013216250018478-8

- Тип публикации

- Статья

- Статус публикации

- Опубликовано

- Авторы

- Том/ Выпуск

- Том / Номер 10

- Страницы

- 85-95

- Аннотация

Исследуется, как урбанизация влияет на риски двух разных типов революционной активности – вооруженной и невооруженной. Пользуясь кросс-национальными данными за 1950–2019 гг. и проанализировав 459 революционных событий, авторы приходят к выводу, что по мере роста урбанизации риски вооруженных революционных выступлений снижаются. В то же время риски невооруженных революций изменяются криволинейно: по мере роста урбанизации они сначала растут, но после выхода страны на завершающие фазы урбанизационного перехода начинают падать. Таким образом, между урбанизацией и рисками невооруженной революционной дестабилизации в целом наблюдается криволинейная (перевернутая U-образная) зависимость.

- Ключевые слова

- революция, урбанизация, модернизация, кросс-национальные исследования

- Дата публикации

- 14.12.2022

- Год выхода

- 2022

- Всего подписок

- 3

- Всего просмотров

- 76

Проблема и теоретические подходы. Последние десятилетия в мире (особенно, в третьем мире) бурными темпами растет уровень урбанизации. В условиях быстрого изменения доли городского населения представляется важным понимать, какое влияние оказывает урбанизация на риски революционной дестабилизации. Говоря о революциях, мы опираемся на следующее определение: «Революция – это попытка преобразовать политические институты и дать новое обоснование политической власти в обществе, сопровождаемая формальной или неформальной мобилизацией масс и такими неинституционализированными действиями, которые подрывают существующую власть» [Голдстоун, 2006: 61].

Исследователи урбанизации как фактора рисков революционной дестабилизации до сих пор не проводили разделения между рисками вооруженных и невооруженных революционных потрясений. Однако в последние годы было показано, что вооруженные и невооруженные революционные выступления имеет смысл рассматривать отдельно, так как они имеют достаточно разные детерминанты, механизмы и последствия [Голдстоун, 2006: 61–64; Chenoweth, Stephan, 2011; Butcher, Svensson, 2016]. Так, целый ряд исследователей изучал вопрос, почему одни революции приводят к демократическим результатам, а другие – к авторитарным [Ackerman, Karatnycky, 2005; Chenoweth, Stephan, 2011; Celestino, Gleditsch, 2013; Butcher, Svensson, 2016]1. В результате было показано, что вооруженные революции очень редко приводят к формированию демократических режимов, в то время как невооруженные выступления более вероятно заканчиваются переходом к демократии [Ackerman, Karatnycky, 2005; Stephan, Chenoweth, 2008; Chenoweth, Stephan, 2011; Butcher, Svensson, 2016]2.

Хотя число работ, рассматривающих количественно отдельно вооруженные и невооруженные революции, уже достаточно велико [Устюжанин и др., 2022; Chenoweth, Stephan 2011; Butcher, Svensson, 2016; Chenoweth, Ulfelder, 2017; Gleditsch, Rivera, 2017; Dahl et al., 2020], но урбанизация специально не рассматривалась как важный фактор революций ни в одной из этих работ. Правда, в работе Ч. Батчера и И. Свенссона [Butcher, Svensson, 2016] она использована в качестве одной из контрольных переменных и оказалась статистически незначимой как для вооруженных, так и для невооруженных революционных выступлений. Аналогичные результаты получены и в работе Э. Ченовет и Дж. Ульфелдера [Chenoweth, Ulfelder, 2017], посвященной невооруженным революционным выступлениям: урбанизация также оказалась статистически незначимым фактором.

Кроме того, в работах К.С. Гледича и М. Ривьеры [Gleditsch, Rivera, 2017], а также М. Даль и ее соавторов [Dahl et al., 2020] в качестве контрольной переменной использовалась численность городского населения, которая оказалась статистически значимым предиктором невооруженных выступлений. Однако, на наш взгляд, полученные результаты не представляются релевантными, поскольку численность городского населения зависит не только от доли городского населения, но и от численности населения в целом. При этом было убедительно показано, что численность населения сама по себе является мощным предиктором как революционных выступлений вообще [Chenoweth, Ulfelder, 2017; Besançon, 2005; Butcher, Svensson, 2016; Dahl, Gates, 2016; Hegre, Sambanis, 2006], так и антиправительственных демонстраций в частности [Коротаев и др., 2020; Korotayev et al., 2021]. Вместе с тем вполне очевидно, что в очень крупных странах численность городского населения будет выше, чем в малочисленных, даже если уровень урбанизации в первых будет значительно ниже, чем во вторых. Например, численность городского населения в слабо урбанизированной Индии значительно выше, чем в любой европейской стране. И тот факт, что количество антиправительственных демонстраций в Индии выше, чем в любой западноевропейской стране, объясняется тем, что общая численность населения на порядок превышает численность населения западноевропейских стран [Urdal, 2008]. Поэтому результаты, полученные М. Даль и ее соавторами [Dahl et al., 2021], а также К. Гледичем и М. Риверой [Gleditsch, Rivera, 2017], не применимы в рамках нашего анализа. Проблема влияния урбанизации на риски революционной дестабилизации заслуживает самостоятельного изучения.

Исследовательские гипотезы. С. Далум [Dahlum, 2019] и М. Р. Бейссинджер [Beissinger, 2022] обращают внимание на то, что основная государственная инфраструктура (органы власти, государственные службы) находится в городах, поэтому там проще донести требования до власти без применения насилия. В случае же с революционными выступлениями в сельской местности центры власти (в том числе – символические объекты государственной власти) находятся далеко, а плотность населения низкая, то есть добиться своих требований невооруженными методами здесь крайне сложно. Поэтому в данном случае вооруженная борьба наиболее вероятна [Beissinger, 2022]. Х. Бухауг и П. Луджала [Buhaug, Lujala, 2005] также обращают внимание, что вооруженные методы революционного действия наиболее вероятны в периферийных (менее урбанизированных) районах, в то время как в более урбанизированных районах наиболее распространены именно мирные формы революционного протеста. Так, по классификации Хантингтона-Голдстоуна выделяется такой тип революций как «наступление с периферии» [Голдстоун, 2015; Хантингтон, 2004]. Отличительной чертой такого типа является зарождение революционного мятежа вдали от крупных городских центров, например, в гористой или лесной местности, подходящей для партизанского вооруженного сопротивления. В итоге при наступлении с периферии «оппозиция превращается в регулярную армию, способную сражаться в гражданской войне и захватить столицу» [Голдстоун, 2015: 47]. В качестве примеров вооруженных революций по модели «наступления с периферии» можно вспомнить китайскую коммунистическую революцию (1945–1949), кубинскую революцию (1956–1959), сандинистскую революцию в Никарагуа (1961–1979), хуситскую революцию 2004–2015 гг. в Йемене или исламскую революцию в Афганистане под руководством талибов3 (закончившуюся их победой в 2021 г.), которые начинались в неурбанизированных, сельских, районах и носили вооруженный характер.

Все это позволяет сформулировать первую гипотезу (H1): в современном мире4 существует отрицательная корреляция между уровнем урбанизации и рисками вооруженных революционных выступлений.

Целым рядом исследователей было показано, что невооруженные революционные события чаще происходят в городах [Коротаев и др., 2020; Beissinger, 2022; Dahlum, 2019; Gleditsch, Rivera, 2017; Korotayev et al., 2021; Sawyer et al., 2022], потому что в урбанизированных обществах более вероятна массовая мобилизация населения, а в городах можно эффективнее организовать давление на органы власти [Gleditsch, Rivera, 2017] в силу большей концентрации человеческих ресурсов. При этом города являются сосредоточием наиболее образованных людей, которые, с одной стороны, более склонны к протесту, но с другой – выбирают невооруженные методы борьбы в силу большей толерантности и невосприятия насилия [Устюжанин и др., 2022]. Также нельзя забывать, что крупные городские центры являются местом сосредоточения большого числа студентов. Они обладают большим количеством свободного времени и энергии, что делает их затраты на участие в протестах минимальными, а высшее образование обеспечивает терпимость к политическому самовыражению, что способствует использованию именно ненасильственных методов [Jenkins, Wallace, 1996]. Хрестоматийным примером является французская «студенческая революция» 1968 г., когда наиболее активными участниками городских демонстраций были именно студенты.

Кроме того, урбанизированные районы в принципе являются сосредоточением большого количества людей, что позволяет мобилизовать более широкую группу населения [Butcher, Svensson, 2016] и тем самым увеличить шансы на успех именно невооруженного выступления, которое критически зависит от числа участников [Chenoweth, Stephan, 2011; Dahl et al., 2020; Beissinger, 2022]. Про феномен «городских революций» писали многие авторы. В частности, такой тип революции как «центральный коллапс», по классификации Хантингтона-Голдстоуна, отличающийся массовыми протестами и демонстрациями в столице или крупных городах, является ничем иным как «городской революцией» [Голдстоун, 2015; Хантингтон, 2004]. М. Бессинджер [Beissinger, 2022] также отдельно рассматривает «городские гражданские революции», определяя их как «революции, целью которых было мобилизовать как можно больше людей в центральных городских районах, стремясь свергнуть репрессивные правительства с помощью силы чисел, а не с помощью вооруженного восстания, городских беспорядков или других средств» [ibid: 56]». В качестве примеров такого рода революций можно привести «цветные» революции на Украине (2004–2005) или в Тунисе (2010–2011), каждая из которых происходила в городских центрах и сопровождалась крупными невооруженными протестами.

Важную роль здесь играет и политико-демографический фактор: ранние фазы урбанизационного перехода обычно (и вполне закономерно) идут синхронно с ранними фазами демографического перехода, характеризующимися резким снижением смертности (и в особенности, младенческой) на фоне по-прежнему высокой рождаемости, что ведет к значительному росту доли молодежи («молодежному бугру»), что оказывает дестабилизируещее влияние уже само по себе [Коротаев и др., 2011; Goldstone, 2002: 11–12; Goldstone, 2016]. Особенно значительный избыток молодежи образуется в сельской местности; на фоне растущей производительности труда в сельском хозяйстве идет его выталкивание в город. Массированная миграция из деревни в город практически неизбежно порождает в городах заметное количество недовольных своим положением, поскольку мигранты из деревни в первое время после переселения могут рассчитывать лишь на самую низкоквалифицированную малооплачиваемую работу, происходит разрастание фавел/бидонвилей. В города из деревни обычно мигрирует, прежде всего, именно молодежь; таким образом, на начальных фазах урбанизационного перехода фактор «молодежного бугра» и фактор интенсивной урбанизации действуют совместно, производя в совокупности очень мощное дестабилизирующее воздействие [Коротаев и др., 2011; Korotayev et al., 2014].

Таким образом, мы предполагаем (H2), что на начальных и средних этапах урбанизационного перехода (модернизации) увеличение урбанизации должно вести к увеличению риска невооруженных революционных выступлений.

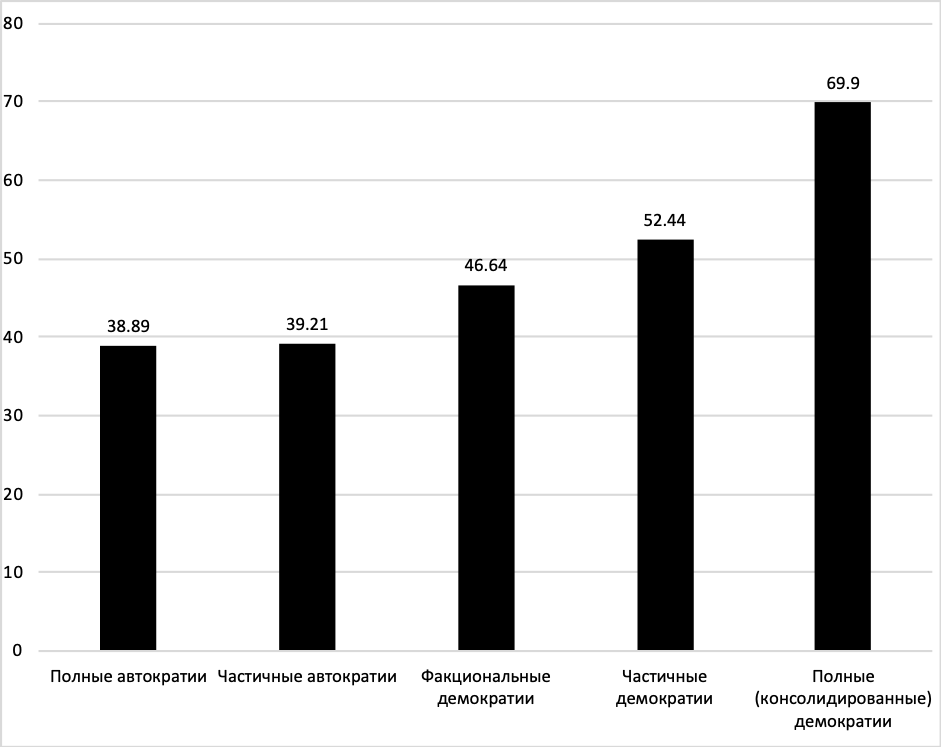

Однако есть основания полагать, что подобные эффекты происходят лишь на первых этапах роста урбанизации [Korotayev et al., 2018; Korotayev et al., 2021; Sawyer et al., 2021; Sawyer, Korotayev, 2022], потому что в дальнейшем издержки от участия граждан в революционных выступлениях увеличиваются. Хотя, согласно теории Р. Инглхарта, при росте благосостояния ценности самовыражения приходят на смену ценностям выживания, с какого-то уровня издержки от участия в революционных выступлениях начинают превышать возможные выгоды, что уменьшает вероятность участия и в невооруженных революционных выступлениях [Inglehart, Welzel, 2005]. На этом этапе также происходит улучшение качества жизни городского населения, переход от жизни в бараках, трущобах и фавелах к жизни в личных квартирах и домах, что сокращает уровень недовольства и снижает интенсивность социальных связей среди потенциально протестных слоев населения [Beissinger, 2022]. Также можно заметить, что на этом этапе развития общества и роста уровня урбанизации вырастает доля консолидированных демократий, в которых потенциальные протестующие имеют альтернативные нереволюционные рычаги давления на органы власти (рис. 1).

Рис. 1. Средний уровень урбанизации (в %) в странах с разными политическими режимами

Источник: составлено по: Center for Systemic Peace, 2022 (типы режимов); United Nations Population Division, 2022 (уровень урбанизации).

Кроме того, заключительные фазы урбанизационного перехода обычно (и вполне закономерно) идут синхронно с заключительными фазами демографического перехода, характеризующимися резким снижением рождаемости (и урбанизация, наряду с другими процессами, такими как, например, распространение женского образования выступает в качестве важного фактора этого снижения). Снижение рождаемости, в свою очередь, ведет к старению населения, росту медианного возраста, уменьшению доли молодежи («сдуванию» молодежных бугров), что способствует снижению рисков революционных выступлений – как вооруженных, так и невооруженных [Романов и др., 2021].

Таким образом, можно сформулировать следующую гипотезу (H3): в высокоразвитых обществах наблюдается отрицательная корреляция между дальнейшим ростом доли городского населения и рисками невооруженных революций.

Из второй и третьей гипотез следует, что можно ожидать общую криволинейную зависимость между рисками невооруженных революционных выступлений и уровнем урбанизации. Тогда можно предположить, что незначимость урбанизации как предиктора невооруженных революционных выступлений в работах Э. Ченовет и Дж. Ульфелдера [Chenoweth, Ulfelder, 2017], а также Ч. Батчера и И. Свенссона [Butcher, Svensson, 2016] может быть объяснена именно этим – качественно разным эффектом, оказываемым урбанизацией на страны с разными уровнями развития.

Итак, наша четвертая гипотеза (H4) имеет следующий вид: существует криволинейная (перевернутая) U-образная зависимость между урбанизацией и риском невооруженной революционной дестабилизации.

Методы анализа. Далее мы используем информацию из базы данных «Nonviolent and Violent Campaigns and Outcomes (NAVCO) 1.3» [Chenoweth, Shay, 2020], в рамках которой собрано формальное описание более 600 революционных выступлений 1900–2019 гг. Что особенно важно в рамках нашего исследования, NAVCO делит революции на вооруженные и невооруженные (используется кодировка «1» для вооруженных революций и «0» для невооруженных). В качестве зависимых переменных мы будем использовать: (1) наличие/отсутствие вооруженного революционного выступления (1 и 0 соответственно), (2) наличие/отсутствие невооруженного революционного выступления (1 и 0 соответственно)5.

Для оценки уровня урбанизации используются данные Отдела народонаселения ООН [United Nations Population Division, 2022]. В рамках этой базы данных приведена информация о доле городского населения каждой страны в 1950–2020 гг., что несколько сокращает рассматриваемый нами временной диапазон, но все равно сохраняет его достаточно большим для получения состоятельных результатов. С целью анализа зависимости между урбанизацией и революционными выступления мы разделили показатели доли городского населения на секстили – шесть равных частей:

- крайне низкий уровень урбанизации (в рамках группы в среднем доля городского населения – 12,2%).

- очень низкий уровень урбанизации (в среднем 25,9%).

- низкий уровень урбанизации (в среднем 38,3%).

- средний уровень урбанизации (в среднем 51,7%).

- высокий уровень урбанизации (в среднем 66,9%).

- очень высокий уровень урбанизации (в среднем 85,9%).

В итоге мы проанализировали 459 революционных выступлений за 1950–2019 гг.

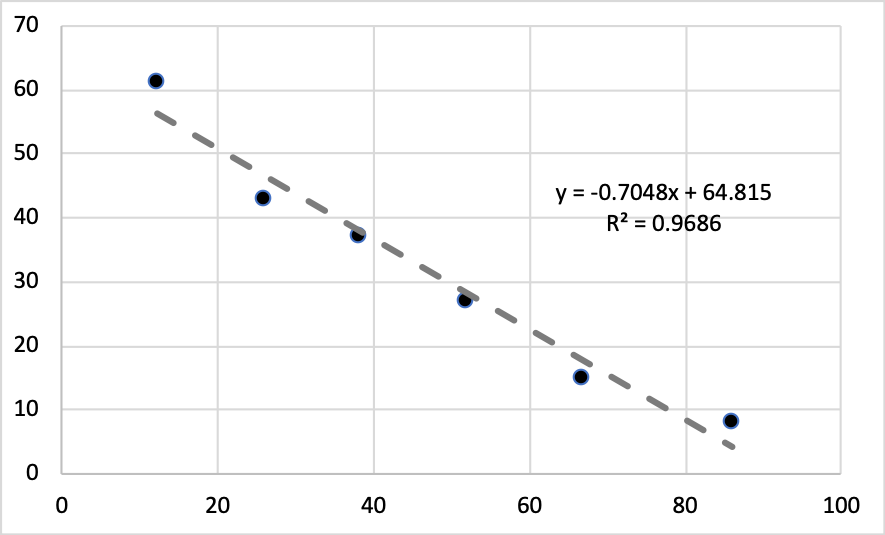

Результаты анализа. В табл. 1 и на рис. 2 представлены результаты количественного анализа влияния урбанизации на вооруженные революционные выступления.

Таблица 1. Соотношение между уровнем урбанизации и вооруженными революционными событиями в 1950–2019 гг.

| Уровень урбанизации | Доля вооруженных революционных выступлений, % (N = 191) |

| Крайне низкий уровень урбанизации | 31,9 |

| Очень низкий уровень урбанизации | 22,5 |

| Низкий уровень урбанизации | 19,4 |

| Средний уровень урбанизации | 14,1 |

| Высокий уровень урбанизации | 7,9 |

| Очень высокий уровень урбанизации | 4,2 |

Рис. 2. Линейная регрессия между уровнем урбанизации (%, по оси абсцисс) и количеством вооруженных революционных выступлений (по оси ординат) в 1950-2019 гг.

Изначально мы предполагали (H1) отрицательную зависимость между урбанизацией и вооруженными революционными событиями. Действительно, при крайне низком уровне урбанизации произошло более 30% вооруженных революционных выступлений – это самый большой показатель среди всех шести рассматриваемых групп; напротив, при очень высоком уровне урбанизации доля вооруженных революционных выступлений составляет всего 4% от их общего количества. При росте уровня урбанизации наблюдается существенное и значимое сокращение рисков вооруженной революционной дестабилизации (p < 0,01, доля объясненной дисперсии составляет 97%). Таким образом, мы нашли существенное эмпирическое подтверждение первой гипотезы.

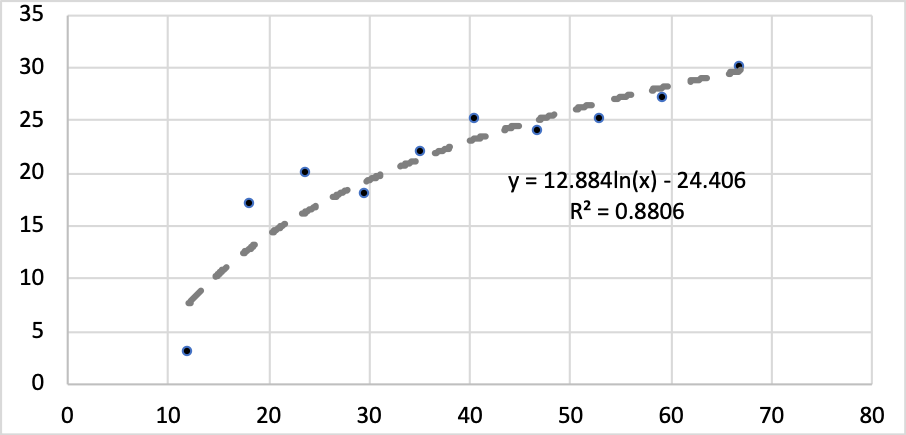

Что касается невооруженных революций, мы предполагали нелинейную природу зависимости, потому что на разных этапах модернизации урбанизация оказывает разные эффекты на вероятность невооруженных выступлений (гипотезы H2, H3 и обобщающая H4). Далее представлено распределение невооруженных выступлений по децилям6 в группе слабо-, среднеразвитых (рис. 3) и развитых стран (рис. 4).

На рис. 3 видно, что при росте уровня урбанизации (от низкого к среднему уровню) в слабо- и среднеразвитых странах число невооруженных революционных выступлений возрастает. Этот тренд описывается логарифмической зависимостью (доля объясненной дисперсии составляет 88%): на начальных уровнях урбанизационного перехода риски невооружённых революционных выступлений быстро растут, замедляясь на поздних стадиях.

Рис. 3. Логарифмическая зависимость между урбанизацией (%, по оси абсцисс) и количеством невооруженных революционных выступлений (по оси ординат) в слабо- и среднеразвитых странах (подецильный анализ) в 1950-2019 гг.

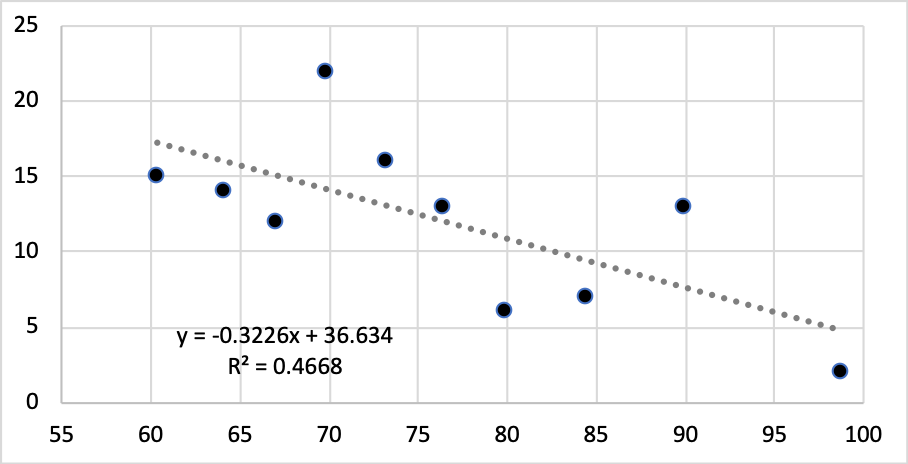

В группе развитых стран, как видно на рис. 4, при росте уровня урбанизации риск невооруженной революционной дестабилизации снижается, достигая минимума при уровне урбанизации выше 95%.

Рис. 4. Линейная регрессия между уровнем урбанизации (%, по оси абсцисс) и количеством невооруженных революционных выступлений (по оси ординат) в развитых странах (подецильный анализ) в 1950–2019 гг.

Таким образом, в слабо- и среднеразвитых странах по мере роста уровня урбанизации риски невооруженных революционных выступлений растут, в то время как в развитых они падают (гипотезы H2 и H3). Табл. 2 и рис. 5 обобщают результат анализа зависимости между урбанизацией и невооруженными революционными событиями в целом. В частности, виден явный рост рисков революционных выступлений до пятого секстиля и резкое падение в шестом.

Таблица 2. Соотношение между уровнем урбанизации и невооруженными революционными выступлениями

| Уровень урбанизации | Доля революционных выступлений, % (N = 268) |

| Крайне низкий уровень урбанизации | 9,3 |

| Очень низкий уровень урбанизации | 16,4 |

| Низкий уровень урбанизации | 21,3 |

| Средний уровень урбанизации | 19,0 |

| Высокий уровень урбанизации | 23,5 |

| Очень высокий уровень урбанизации | 10,4 |

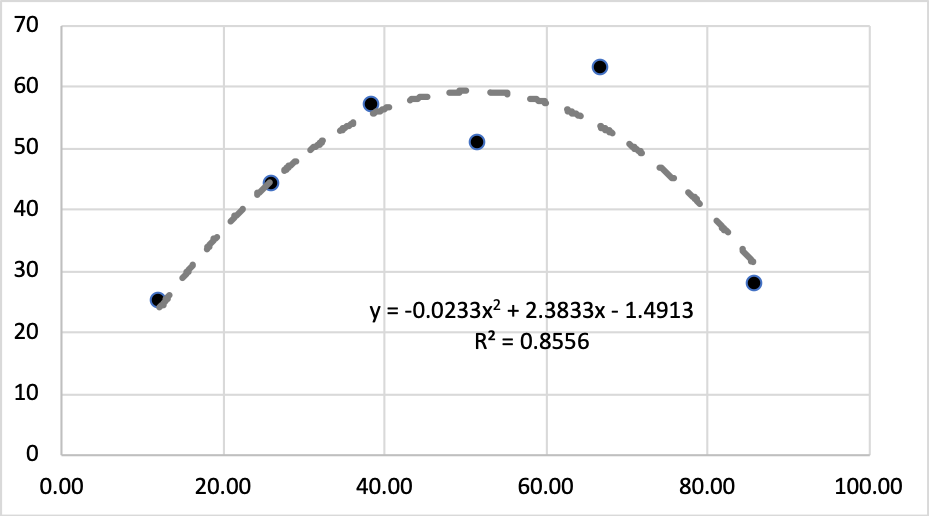

Рис. 5. Криволинейная зависимость между уровнем урбанизации (%, по оси абсцисс) и количеством невооруженных революций (по оси ординат) в 1950–2019 гг.

Как и предполагалось ранее (гипотеза H4), между урбанизацией и рисками невооруженной революционной дестабилизации наблюдается явная криволинейная связь (перевернутая U-образная,  = 86%).

= 86%).

Выводы. Итак, все наши гипотезы получили убедительное подтверждение:

(1) по мере роста урбанизации риски вооруженных революционных выступлений сильно и значимо снижаются;

(2) при этом риски невооруженных революционных выступлений растут в слабо-, среднеразвитых странах,

(3) но падают в развитых;

(4) то есть мы имеем дело с выраженной криволинейной (перевернутой U-образной) зависимостью между урбанизацией и рисками невооруженной революционной дестабилизации.

При этом мы отмечаем логистическую зависимость между ростом урбанизации в слабо-, среднеразвитых странах и рисками невооруженных революционных выступлений, что требует отдельного объяснения.

Хотя в настоящем исследовании урбанизация выявлена как значимый и сильный предиктор революционной активности, наряду с ней действуют и другие значимые факторы: уровень образования [Butcher, Svensson, 2016], ВВП на душу населения [Albrecht, Koehler, 2020; Besançon, 2005], экономический рост [Gleditsch, Rivera, 2017], безработица [Shaheen, 2015], тип политического режима [Коротаев и др., 2022] и др. Поскольку урбанизация сильно скоррелирована с другими переменными модернизации, существует проблема мультиколлинеарности – результаты влияния урбанизации могут ассоциироваться с прочими переменными. Поэтому исследование степени влияния урбанизации на вооруженную и невооруженную революционную дестабилизацию должно быть, безусловно, продолжено.

Библиография

- 1. Голдстоун Дж. К теории революции четвертого поколения // Логос. 2006. № 5. C. 58–103. [Goldstone J.A. (2006) Toward a fourth generation of revolutionary theory. Logos. No. 5: 58–103. (In Russ.)]

- 2. Голдстоун Дж. Революции: очень краткое введение. М.: Ин-т Гайдара, 2015. [Goldstone J.A. (2015) Revolutions: A very short introduction. Moscow: In-t Gaidara. (In Russ.)]

- 3. Коротаев А.В., Божевольнов Ю.В., Гринин Л.Е. и др. Ловушка на выходе из ловушки. Логические и математические модели // Проекты и риски будущего / Отв. ред. А.А. Акаев. М.: Красанд/URSS, 2011. С. 138–164. [Korotayev A.V., Bozhevolnov J.V., Grinin L.E. et al. (2011) Trap at the exit from the trap. Logical and mathematical models. In: Akaev A. (ed.) Projects and risks of the future. Moscow: Krasand/URSS: 138–164. (In Russ.)]

- 4. Коротаев А.В., Гринин Л.Е., Медведев И.А., Слав М. Типы политических режимов и риски революционной дестабилизации в ХХI веке // Социологическое обозрение. 2022. Т. 21. № 2. С. 9–65. [Korotayev A.V., Grinin L.E., Medvedev I.A., Slav M. (2022) Types of political regimes and risks of revolutionary destabilization in the 21st century. Sotsiologicheskoe obozrenie [Russian Sociological Review]. Vol. 21. No. 2: 9–65. (In Russ.)]

- 5. Коротаев А.В., Сойер П.С., Гринин Л.Е. и др. Социально-экономическое развитие и антиправительственные протесты // Социологический журнал. 2020. Т. 26. № 4. С. 61–78. [Korotayev A., Sawyer P., Grinin L.E. et al. (2020) Socio-economic Development and Anti-Government Protests. Sotsiologicheskiy zhurnal [Russian Sociological Journal]. Vol. 26. No. 4: 61–78. (In Russ.)]

- 6. Романов Д.М., Мещерина К.В., Коротаев А.В. Доля молодежи в общей численности взрослого населения как фактор интенсивности ненасильственных протестов // Полис. Политические исследования. 2021. № 3. С. 166–181. [Romanov D.M., Meshcherina K.V., Korotayev A.V. (2021). The Share of Youth in the Total Population as a Factor of Intensity of Non-Violent Protests. Polis. Politicheskie issledovaniya [Polis. Political Studies]. No. 3: 166–181. (In Russ.)]

- 7. Устюжанин В.В., Гринин Л.Е., Медведев И.А., Коротаев А.В. Образование и революции // Полития. 2022. № 104(1). С. 50–71. [Ustyuzhanin V.V., Grinin L.E., Medvedev I.A., Korotayev A.V. (2022) Education and Revolutions. Politeia. No. 104(1): 50–71. (In Russ.)]

- 8. Хантингтон С. Политический порядок в меняющихся обществах. М.: Прогресс-Традиция, 2004. [Huntington S. (2004) Political order in changing societies. Moscow: Progress-Traditsiya. (In Russ.)]

- 9. Ackerman P., Karatnycky A. (2005) How freedom is won: from civic resistance to durable democracy. International Journal of Non-for-Profit Law. Vol. 7. No. 3: 47–59.

- 10. Albrecht H., Koehler K. (2020) Revolutionary mass uprisings in authoritarian regimes. International Area Studies Review. Vol. 23. No. 2: 135–159.

- 11. Beissinger M. (2022) The Revolutionary City: Urbanization and the Global Transformation of Rebellion. Princeton, NJ: Princeton University Press.

- 12. Besançon M.L. (2005) Relative resources: Inequality in ethnic wars, revolutions, and genocides. Journal of Peace Research. Vol. 42. No. 4: 393–415.

- 13. Buhaug H., Lujala P. (2005) Accounting for scale: Measuring geography in quantitative studies of civil war. Political Geography. Vol. 24. No. 4: 399–418.

- 14. Butcher C., Svensson I. (2016) Manufacturing dissent: Modernization and the onset of major nonviolent resistance campaigns. Journal of Conflict Resolution. Vol. 60. No. 2: 311–339.

- 15. Celestino M.R., Gleditsch K.S. (2013) Fresh carnations or all thorn, no rose? Nonviolent campaigns and transitions in autocracies. Journal of Peace Research. Vol. 50. No. 3. P. 385-400.

- 16. Center for Systemic Peace. (2022) Polity5 Database. Vienna, VA: Center for Systemic Peace. URL: http://www.systemicpeace.org/inscr/p5v2018.xls (accessed 24.06.2022).

- 17. Chenoweth E., Shay C.W. (2020) List of Campaigns in NAVCO 1.3. Harvard Dataverse.

- 18. Chenoweth E., Stephan M.J. (2011) Why Civil Resistance Works: The Strategic Logic of Nonviolent Conflict. New York: Columbia University Press.

- 19. Chenoweth E., Ulfelder J. (2017) Can structural conditions explain the onset of nonviolent uprisings? Journal of Conflict Resolution. Vol. 61. No. 2: 298–324.

- 20. Dahl M., Gates S., Gleditsch K., Gonzalez B. (2021) Accounting for numbers: Group characteristics and the choice of violent and nonviolent tactics. Economics of Peace and Security Journal. Vol. 16. No. 1: 5–25.

- 21. Dahlum S. (2019) Students in the streets: Education and nonviolent protest. Comparative Political Studies. Vol. 52. No. 2: 277–309.

- 22. Gleditsch K.S., Rivera M. (2017) The diffusion of nonviolent campaigns. Journal of Conflict Resolution. Vol. 61. No. 5: 1120–1145.

- 23. Goldstone J.A. (2002) Population and security: How demographic change can lead to violent conflict. Journal of International Affairs. Vol. 56. No. 1: 3–21.

- 24. Goldstone J.A. (2016) Revolution and Rebellion in the Early Modern World: Population Change and State Breakdown in England, France, Turkey, and China, 1600–1850. London: Routledge.

- 25. Grinin L. (2022) Revolutions and modernization traps. In: Goldstone J.A., Grinin L., Korotayev A. (eds) New Waves of Revolutions in the 21st Century – Understanding the Causes and Effects of Disruptive Political Changes. Cham: Springer: 219–238.

- 26. Hegre H., Sambanis N. (2006) Sensitivity analysis of empirical results on civil war onset. Journal of Conflict Resolution. Vol. 50. No. 4: 508–535.

- 27. Inglehart R., Welzel C. (2005) Modernization, Cultural Change, and Democracy: The Human Development Sequence. Cambridge: Cambridge University Press.

- 28. Jenkins J.C., Wallace M. (1996). The generalized action potential of protest movements: The new class, social trends, and political exclusion explanations. Sociological Forum. Vol. 11. No. 2: 183–207.

- 29. Kadivar M.A., Ketchley N. (2018) Sticks, stones and Molotov cocktails: Unarmed collective violence and democratization. Socius. Vol. 4: 1–6.

- 30. Korotayev A., Bilyuga S., Shishkina A. (2018) GDP Per Capita and Protest Activity: A Quantitative Reanalysis. Cross-Cultural Research. Vol. 52. No. 4: 406–440.

- 31. Korotayev A., Malkov S., Grinin L. (2014). A trap at the escape from the trap? Some demographic structural factors of political instability in modernizing social systems. History & Mathematics. Vol. 4: 201–267.

- 32. Korotayev A., Sawyer P., Romanov D. (2021) Socio-Economic Development and Protests. A Quantitative Reanalysis. Comparative Sociology. Vol. 20. No. 2: 195–222.

- 33. Sawyer P., Romanov D., Slav M., Korotayev A. (2022) Urbanization, the Youth, and Protest: A Cross-National Analysis. Cross-Cultural Research. Vol. 56. No. 2–3: 125–149.

- 34. Sawyer P.S., Korotayev A.V. (2022) Formal Education and Contentious Politics: The Case of Violent and Non-Violent Protest. Political Studies Review. Vol. 24. No. 1: 1–24.

- 35. Shaheen S. (2015) Social Uprisings: Conceptualization, Measurement, Causes and Implications. Doctoral Dissertation: Philipps-University of Marburg.

- 36. Tilly C. (1995) Contentious Repertoires in Great Britain, 1758–1834. In: Traugott M. (ed.) Repertoires and Cycles of Collective Action. Durham, NC: Duke University Press: 15–42.

- 37. United Nations Population Division. (2022) World Urbanization Prospects Database. New York: United Nations. URL: https://population.un.org/wup/ (accessed 24.06.2022).

- 38. Urdal H. (2008) Population, resources, and political violence: A subnational study of India, 1956–2002. Journal of Conflict Resolution. Vol. 52. No. 4: 590–617.

2. Все эти исследователи называют невооруженные революционные выступления «ненасильственными кампаниями» (nonviolent campaigns); однако под «ненасильственными кампаниями» нередко подразумеваются невооруженные революционные выступления, участники которых прибегают к насилию в очень даже заметной степени. Действительно, как убедительно продемонстрировали М.А. Кадивар и Н. Кечли [Kadivar, Ketchley, 2018] участники большинства так называемых «ненасильственных максималистских кампаний» в достаточно серьезных масштабах прибегали к насилию. Здесь можно вспомнить хотя бы Египетскую революцию 2011 г. или «Евромайдан» 2013–2014 гг., которые Ченовет квалифицирует именно как «ненасильственные максималистские кампании». Поэтому мы согласны с М.А. Кадиваром и Н. Кечли, что подобные революционные выступления имеет смысл называть «невооруженными», а не «ненасильственными». Главная их характеристика не в том, что их участники вообще не прибегают к насилию, а в том, что они не используют боевого оружия для достижения своих целей.