- Код статьи

- S013216250024228-3-1

- DOI

- 10.31857/S013216250024228-3

- Тип публикации

- Статья

- Статус публикации

- Опубликовано

- Авторы

- Том/ Выпуск

- Том / Номер 6

- Страницы

- 56-67

- Аннотация

Изложены результаты исследования роли ценностей в детерминации различных типов внеассоциативного социального участия на основе онлайн-выборки респондентов (N = 3711). Рассматриваются два вида практик – утилитарные, направленные на достижение целей локальных сообществ и специфических групп, и социотропические – ориентированные на реализацию интересов широкого круга лиц. Создана типология социального участия, включающая три класса («пассивный», «преимущественно утилитарный», «универсальный»), которая затем использовалась в качестве зависимой переменной в мультиномиальных регрессиях. Результаты анализа показали, что ценности, измеренные по методике Ш. Шварца, оказывают значимое влияние на участие в инициативах на благо общества в целом или его отдельных групп, а их эффект чаще всего превышает эффекты других факторов, включая доверие, идентичность, удовлетворенность жизнью, религиозность и социально-демографические характеристики. При этом активисты с преимущественно утилитарной позицией отличаются большей выраженностью ценностей «Самовыражения», а у представителей смешанного универсального типа, чья активность не ограничивается помощью только узкому кругу лиц, в приоритете ценности из группы «Забота о людях и природе».

- Ключевые слова

- ценности, социальная активность, гражданское участие, альтруизм, мультиномиальное регрессионное моделирование, анализ латентных классов

- Дата публикации

- 12.07.2023

- Год выхода

- 2023

- Всего подписок

- 12

- Всего просмотров

- 169

Постановка исследовательской задачи. Вовлеченность в коллективные практики является одним из инструментов консолидации и солидаризации общества [Putnam, 2000]. В противовес установке лишь на личный успех, ориентация на общие цели, готовность тратить время и средства для их достижения, в долгосрочной перспективе приносит гораздо больше выгод и гражданам, и государству. Более того, в ситуации ограниченных институциональных ресурсов участие в низовых общественных инициативах может служить компенсаторным механизмом для решения актуальных социальных проблем.

Исследования показывают, что в России наблюдается медленный рост различных форм активности, связанной с коллективной солидарностью. Согласно опросам ВЦИОМ, доля собиравших вещи для попавших в трудные жизненные обстоятельства выросла с 9% в 2004 г. до 20% в 2021 г., а количество членов общественных организаций – с 2 до 4%1. Россия долгое время практически замыкала Мировой рейтинг благотворительности, включающий такие индикаторы гражданского участия, как волонтерство, пожертвования и помощь незнакомым людям, но в последние два года ситуация стала улучшаться. В 2021 г. страна поднялась на 67-ю позицию из 114-ти, а в 2022 г. – на 30-ю2.

Причин этих изменений много, однако можно предположить, что особую роль здесь сыграла происходящая в обществе трансформация. В последние годы приоритеты россиян, в особенности молодых когорт, плавно смещались с материалистических ценностей в сторону ценностей самовыражения [Алмакаева, Мавлетова, 2018], что, как ранее показали Р. Инглхарт и К. Вельцель [Inglehart, Welzel, 2005], может отражаться на общественной активности населения.

Несмотря на очевидный мотивационный потенциал ценностей, понимаемых как желаемые цели людей [Schwartz, 1992], они не так часто фигурируют в механизмах детерминации социального участия, предлагаемых отечественными исследователями. Немногочисленные работы, изучающие данную связь, в большинстве случаев фокусируются на практиках молодёжи [Шамионов и др., 2022], а также других специфических социальных категорий (интернет-активисты [Ефремова, Бульцева, 2020] или предприниматели [Титов, Лепшокова, 2020]). Эта ситуация не позволяет составить комплексное представление о ценностном портрете индивидов, вовлеченных в общественно полезную деятельность. Между тем в ситуациях кризисов, с которыми наша страна и мир сталкиваются в последние годы, особенно важно понимать, какие факторы способствуют солидаризации общества и активизации его потенциала.

Используя материалы опроса онлайн-панели OMI и методику Ш. Шварца, мы ставим задачу ответить на вопрос, как и в какой степени базовые ценности связаны с паттернами социального участия. Оговоримся, что в связи с нерепрезентативностью выборки результаты настоящего исследования не следует рассматривать как окончательные. Они представляют собой первый – поисковый – этап и призваны послужить приглашением к более активной дискуссии в этом предметном поле.

Определение и типы социального участия. Подходы к определению социального участия и его конкретных видов многообразны. В зарубежной и отечественной литературе насчитывается более трех десятков различных форм активности, которые описываются терминами «гражданское» или «общественное» участие. Далее будет использоваться подход И. Скалабан, которая под участием понимает «коллективную деятельность людей, горизонтальную активность, осуществляемую ими в рамках повседневной жизни и направленную на удовлетворение общественного интереса» [2011: 137]. Социальное участие, интерпретируемое таким образом, не включает политическое (голосование на выборах, членство в политических партиях, участие в политических акциях и т.д.), хотя работа на общественно полезные цели, безусловно, может включать взаимодействие с политиками и политическими институтами.

Группировать формы участия можно по множеству оснований [там же], но для целей данной работы целесообразно провести деление между следующими типами: 1) по критерию «форма участия» – а) ассоциативное, предполагающее официальное членство в НКО; б) внеассоциативное, не требующее институционального закрепления; 2) по критерию «цель участия» – а) социотропическое [Welzel et al., 2005], направленное на реализацию интересов широкого круга людей; б) утилитарное, то есть ориентированное на решение проблем конкретной группы, членом которой является актор.

В настоящей работе мы сконцентрируемся на внеассоциативном участии, поскольку в современном модернизирующемся социуме все большее значение приобретают гибкие неиерархичные формы активности, не привязанные к формальным структурам [Inglehart, Welzel, 2005]. В исследовании ценностной детерминации будет использоваться деление видов активности на утилитарные и социотропические. Выбор такой типологии обусловлен как практическими, так и теоретическими предпосылками. Социотропические формы ориентированы на производство так называемого «коллективного блага» для максимально широкой аудитории (в идеале – общества в целом) и в этом смысле наиболее привлекательны для стимулирования, поэтому важно знать механизмы детерминации таких видов активности. В то же время исключать из анализа утилитарное участие нецелесообразно. Хотя такие формы еще не преодолели границы локальных территорий и узконаправленных интересов специфических групп, они генерируют так называемые «слабые связи», которые, как показали работы М. Грановеттера [1973] и его последователей, пусть и опосредованно, но тоже приносят пользу обществу в целом. Логично предположить, что, имея иную мотивационную природу, эти формы участия детерминируются другими ценностями.

Теория базовых ценностей Ш. Шварца. Согласно теории Ш. Шварца, ценности – «желаемые кросс-ситуативные цели, различающиеся по важности и служащие руководящими принципами в жизни человека» [Магун и др., 2015; Schwartz, 1992], – должны оказывать значимое влияние на вовлеченность в общественно полезные практики. Шварц выделяет 10 базовых ценностей, универсальных для всех культур, и организует их в ценностно-мотивационной континуум. На рис. 1 ценности, расположенные рядом, обладают конгруэнтными мотивационными целями и могут быть объединены в более крупные кластеры, а те, что представлены друг напротив друга, находятся в конфликте. Так, кластер «Забота о людях и природе» противоположен кластеру «Самоутверждение», отражая оппозицию приоритета значимости социального равенства, благополучия других людей и бережного отношения к окружающей среде над личным успехом, властью и богатством. «Открытость изменениям», в свою очередь, противостоит «Сохранению», противопоставляя индивидуализм и инновационность приоритету поддержания общественного порядка.

Рис. 1. Ценностный круг Ш. Шварца, отражающий взаимосвязи между ценностями [Магун и др., 2015: 77].

Ценности как фактор социального участия. Ценности побуждают людей преследовать важные для них цели, увеличивают вероятность будущего действия за счет планирования, направляют внимание человека и оказывают влияние на восприятие и интерпретацию конкретной ситуации [Schwartz, 2016]. Зарубежными авторами накоплены убедительные свидетельства в пользу важности индивидуальных ценностей в прямой детерминации социальной активности разного рода. Например, «Универсализм» и «Самостоятельность» положительно коррелируют с подписанием петиций и членством в НКО [Schwartz, 2010], а «Благожелательность» часто фигурирует как импульс социотропической деятельности, включая помощь незнакомым людям, пожертвования, участие в благотворительных акциях [Arieli et al., 2014]. Однако не все ценности обладают положительным эффектом. Так, анализируя результаты исследований в разных странах мира, Шварц [Schwartz, 2016] отмечает, что люди с приоритетом ценности «Власть» менее склонны включаться в экологический активизм или волонтерскую деятельность. Негативное влияние на волонтерство также оказывают ценности «Конформность» и «Безопасность». Таким образом, эмпирические данные согласуются с теорией: мотивационное содержание ценностей группы «Забота о людях и природе», объединяющей «Универсализм» и «Благожелательность», а также «Самостоятельности» из группы «Открытость изменениям», наиболее тесно связаны с общественно-полезной активностью, а «Власть» и консервативные ценности находятся в противоречии с ними.

Отечественные исследователи только начинают включать ценности в исследования практик социального участия, тестируя их эффекты в отношении различных форм активности. Так, М. Бульцева и М. Ефремова [2020] на выборке в 187 человек обнаружили, что обобщенная ценность «Забота о людях и природе» позитивно сказывается на просоциальных практиках как в онлайне (например, размещение информации о нуждающихся), так и в офлайне (например, помощь заблудившемуся человеку). Р. Шамионов и его коллеги [2022], опросив 500 молодых людей из разных регионов РФ, выявили положительное влияние на гражданскую активность в целом ценностей «Универсализм» и «Благожелательность», а также негативный эффект ценности «Безопасность».

Такие результаты не противоречат теории и данным зарубежных авторов, однако в российских работах обнаруживаются и довольно неожиданные выводы. В том же исследовании Р. Шамионова и его коллег [2022] ценность «Традиция» положительно, а не отрицательно коррелировала с гражданской активностью, которая в их случае включала религиозную и политическую компоненты. Онлайн-активистам оказалась более свойственной сильная выраженность ценностей, связанных с личными достижениями [Ефремова, Бульцева, 2020]. Важность группы «Самоутверждение» в детерминации благотворительного поведения была продемонстрирована и для предпринимателей [Титов, Лепшокова, 2020]. Обозначенные результаты можно объяснить особенностями российского социального и политического контекста, однако целесообразно указать и на узко специфичный характер выборок. Не последнюю роль играет и гетерогенность исследуемых практик.

Для преодоления указанных ограничений мы используем обширную выборку, включающую в себя различные социально-демографические группы населения России и вопросы об опыте участия в двух типах внеассоциативной социальной активности: социотропической, направленной на интересы широкого круга людей, и утилитарной, ориентированной на решение узких проблем силами локального сообщества. Исходя из мотивационного содержания индивидуальных ценностей Шварца, логично предположить, что ценностный портрет участников, предпочитающих один из этих типов социальных практик другому, будет различным. Основной отличительной характеристикой социотропической активности является примат общественного блага, поэтому она должна быть наиболее распространена среди тех, кто считает свои приоритетом ценности группы «Забота о других». Для активистов, вовлеченных преимущественно в утилитарно ориентированные практики, направленные на удовлетворение интересов небольшого коллектива, будет гипотетически свойственен больший фокус на ценности группы «Самоутверждение». В то же время результаты предыдущих российских исследований показывают, что другие ценности также могут оказывать влияние на вовлеченность в общественно-полезную деятельность и подчас в весьма неожиданном направлении. В связи с этим мы решили использовать разведывательный подход в своем анализе и включить в него все переменные ценностного спектра.

Другие факторы социального участия. Прежде чем приступить к выявлению роли ценностей, нужно упомянуть и другие возможные факторы, которые могут оказаться более значимыми и которые необходимо принять во внимание.

Начнем с социально-демографических особенностей. Позитивное влияние образования и материального положения было обнаружено во многих работах (см., например, [Мерсиянова, Корнеева, 2015; Седова, 2014; Christoforou, 2011; van Oorschot et al., 2006; Welzel et al., 2005]). Такой результат не удивителен, поскольку эти характеристики отражают ресурсы, имеющиеся в распоряжении индивида. Высокий доход, как правило, приводит к большей вовлеченности, так как обеспеченные люди имеют больше финансовых и временных возможностей для инвестирования их в общественно-полезную деятельность [Christoforou, 2011; Welzel et al., 2005]. Образование, в свою очередь, не только трансформируется в экономический капитал, но и формирует необходимые установки и навыки кооперации [Putnam, 2000]. В продолжение идеи важности личных ресурсов стоит отметить позитивную роль сетей поддержки и социального благополучия (социального самочувствия) [[Омельченко и др., 2016; Седова, 2014; Демирель, Садыкова, 2018].

Довольно большое значение в рамках исследований различных форм социального участия придается доверию. Р. Патнем [2000] выдвинул идею, что ассоциации – в особенности горизонтальные и неиерархические, объединяющие людей, принадлежащих к различным социальным группам, – можно считать своеобразными «школами доверия». Действительно, ряд исследований, в том числе межстрановых, показывает стабильную корреляцию между разными формами социальной активности и доверием [van Oorschot et al., 2006; Welzel et al., 2005].

Идентичность индивида также играет не последнюю роль. Люди более склонны оказывать добровольную помощь представителям сообщества, с которым они себя отождествляют [Oishi et al., 2007]. А идентификация с человечеством в целом как наиболее широкая форма идентичности оказывает положительное влияние на те формы активности, где адресатом являются «дальние другие» [McFarland et al., 2012].

Высокую степень религиозности индивида тоже связывают с вовлеченностью в общественно-полезную жизнь, так как важным элементом в большинстве религий является призыв к верующим не быть эгоистичными и действовать на благо окружающих [Knack, Keefer, 1997]. Кроме того, религия предоставляет организационную базу для развития норм и социальных взаимоотношений, необходимых для кооперации между индивидами [Putnam, Leonardi, Nanetti, 1994].

Методология анализа. Эмпирическая часть исследования опирается на данные онлайн-опроса 2019 г. респондентов крупнейшей российской потребительской панели компании «Online Market Intelligence» (OMI. URL: >>>> в котором участвовали 3711 человек в возрасте 19-78 лет. Утилитарные практики, направленные на решение проблем конкретной узкой группы, были представлены участием в 1) субботнике, благоустройстве района или города, а также в 2) собрании жильцов дома или жителей района, города. Социотропические практики, ориентированные на интересы широкого круга, – это 3) работа волонтером или 4) осуществление материальных пожертвований на благотворительные акции.

Основными независимыми переменными являются ценности высшего уровня в методике Шварца: это – «Забота о людях и природе», «Сохранение», «Самоутверждение» и «Открытость изменениям». Для их измерения использовалась русскоязычная версия Портретного опросника ценностей Шварца, состоящая из 21-го утверждения [Магун и др., 2015], где каждой из базовых ценностей соответствуют два-три суждения, описывающих человека. Выбор ценностей высшего порядка обусловлен тем, что при использовании данного инструмента, представляющего собой сокращенную версию изначальной шкалы, они показывают более высокую внутреннюю согласованность в сравнении с десятью ценностями уровнем ниже [Davidov, 2010]. Респондентам предлагалось оценить, в какой степени описанные люди похожи на них, по шкале от 1 («очень похож») до 6 («совсем не похож на меня»). Степень выраженности каждой ценности высшего порядка рассчитывалась как среднее для входящих в ее блок ценностей. Для анализа использовались нецентрированные ценности3.

Альтернативные детерминанты социальной активности, описанные выше, были представлены рядом переменных. Самооценка материального положения измерялась по шкале от 1 («не всегда достаточно средств даже на питание») до 6 («при необходимости можем купить квартиру или дом»). Удовлетворенность жизнью в целом измерялась по шкале от 0 («совершенно не удовлетворен») до 10 («полностью удовлетворен»). Схожим образом респонденты отмечали степень своей религиозности от 1 («совершенно не религиозен») до 10 («очень религиозен»). Кроме того, в анализе представлены два типа самоидентификации: ощущает ли человек себя жителем своего города (1 – да, 0 – нет) и гражданином мира (1 – да, 0 – нет).

Доверие близким (специфическое) и незнакомым людям (обобщенное) измерялись по шкале от 1 («Полностью доверяю») до 4 («Совсем не доверяю»), но для удобства интерпретации шкалы были развернуты и приведены к бинарному виду, чтобы 1 обозначало доверие к близким или незнакомым людям соответственно. Наличие высшего образования, работы и детей также представлены в моделях в виде бинарных переменных, как и пол (1 – женский) и брачный статус (1 – женат/ замужем). Контрольные переменные также включали возраст и размер населенного пункта, измеренные по 4-балльной шкале. В регрессионном моделировании все переменные перекодированы от 0 до 1 для обеспечения сравнимости коэффициентов.

На первом этапе с помощью анализа латентных классов (АЛК) были выделены типы участников в зависимости от их вовлеченности в социальные практики, а на втором принадлежность к этим типам использовалась в качестве зависимой переменной в мультиномиальной регрессии. Все расчеты осуществлялись в программной среде R с использованием пакетов poLCA [Linzer, Lewis, 2011] и nnet [Venables, Ripley, 2002].

Характеристики выборки. Как и в большинстве онлайн-исследований, наша выборка оказалась смещенной. На вопросы анкеты ответили 66% женщин, 64% людей с высшим образованием, средний возраст составил 37 лет. Наиболее популярным среди респондентов стало участие в субботнике или благоустройстве района (его отметили 50%), определенное нами как утилитарная активность. Собрания жителей дома, района или города посещали 33%. Что касается социотропических практик, то благотворительные пожертвования осуществляли 43%, волонтерской деятельностью за последние три года занимались примерно 14%. Доля неактивных респондентов составила 29%.

Для сравнения сошлемся на общероссийское репрезентативное исследование группы «ЦИРКОН» в 2018 г.4, где использовался схожий вопрос о гражданской вовлеченности за последние 2-3 года. Согласно данным этого проекта, доля пассивных респондентов равнялась 35%, в субботниках участвовали 26% опрошенных, в собраниях жильцов дома – 19%, работали волонтерами лишь 2%. Используемая нами онлайновая выборка дает, таким образом, завышенные показатели, расхождение составляет 12-25 п.п. в зависимости от вида активности. Подобная ситуация не удивительна: лучше образованные люди более склонны вовлекаться в различные практики участия, а в нашей выборке доля людей с высшим образованием значительно (более чем вдвое) выше. В упомянутом исследовании ЦИРКОНа их было только 29%, а по данным переписи 2010 г. – 24% в населении России. Учитывая это, мы не стремимся оценить уровень гражданской (социальной) активности в РФ, наша цель – разведывательный анализ влияния ценностей. Если на такой смещенной выборке удастся обнаружить значимые ассоциации, то логично ожидать подтверждения обнаруженных закономерностей и при использовании репрезентативных данных.

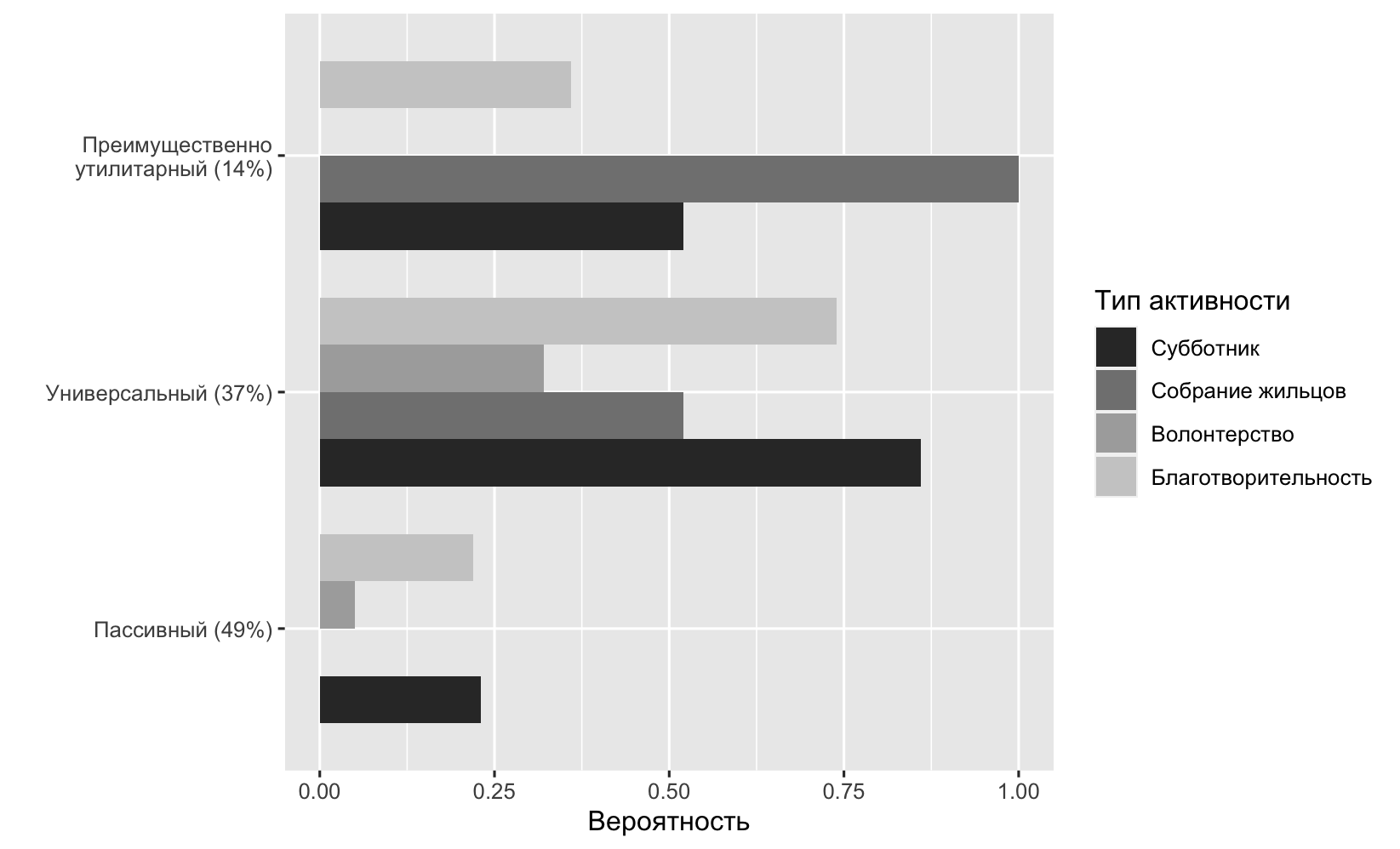

Классификация респондентов на основе их социальной активности. Для создания многомерной эмпирической классификации использован анализ латентных классов (АЛК), позволяющий выявить группы респондентов на основании их сходства по нескольким наблюдаемым категориальным признакам [Hagenaars, McCutcheon, 2002], в нашем случае – по четырем индикаторам участия. В отличие от классического кластерного анализа, АЛК использует модель, параметры которой рассчитываются с использованием итеративной процедуры, основанной на методе максимального правдоподобия. Это дает возможность не только рассчитать вероятность принадлежности индивида к той или иной группе, но и с помощью критериев соответствия (например, BIC и AIC5) выбрать оптимальное число классов. В нашем случае лучшим решением стала модель с тремя классами – «пассивный» (49%), «преимущественно утилитарный» (14%) и «универсальный» (37%) (рис. 2).

Рис. 2. Вероятность связи конкретных практик социального участия с принадлежностью к группе

В группе «пассивных» респондентов вероятность включения в какие-либо практики значительно ниже, чем в других. «Универсалисты» отличаются сочетанием всех возможных видов активности, при этом наибольшая вероятность попадания в эту группу у опрошенных, участвующих в субботниках, благотворительности и волонтерстве. «Преимущественных утилитаристов» тоже характеризует комбинация практик, но доминируют здесь собрания жильцов, а волонтерство не представлено совсем.

Таким образом, АЛК показывает отсутствие чистых утилитарных и социотропических типов. Такая ситуация складывается в основном из-за практик благотворительности и участия в субботниках, представленных во всех группах. Однако для волонтерства и собраний ситуация иная, поскольку они более четко дифференцируют респондентов. Объяснить такие результаты можно исходя из требующихся для этих видов деятельности ресурсов. Так, волонтерская активность требует больших затрат времени, чем благотворительность и субботники, а в собраниях чаще всего заинтересованы собственники квартир и люди, активно вовлеченные в процесс ведения домашнего хозяйства.

Рассмотрим, в какой степени принадлежность к каждому из этих типов зависит от ценностного профиля респондента. Для этого мы применили метод мультиномиальной логистической регрессии, предназначенный для номинальных шкал: одна группа выбирается в качестве базовой, а регрессионные коэффициенты отражают изменения логарифма отношения шансов (log odds) в зависимости от значений предиктора. Отношение шансов (odds ratio), в свою очередь, показывает, во сколько раз изменяется вероятность принадлежности к выбранной категории (например, «универсалистам») относительно вероятности принадлежности к базовой категории (например, «пассивным») при изменении независимой переменной на единицу.

Результаты анализа показывают (табл.), что ценность «Самоутверждение» оказалась более характерна для «преимущественно утилитарного» типа участников, а ценность «Заботы о людях и природе» – для «универсального». В первом случае шансы принадлежности к группе с таким паттерном активности при изменении выраженности ценности с минимальной до максимальной повышаются в 2 раза, а во втором – в 12 раз.

Таблица Результаты регрессионного анализа зависимости типов социальной активности от базовых ценностей

| Предиктор | Утилитаристы | Универсалисты | ||||

| Категория сравнения: пассивные | ||||||

| Log odds | Odds ratio | p | Log | Odds | p | |

| Константа | -3,40 | 0,03 | < 0,001 | -4,15 | 0,02 | < 0,001 |

| Ценности | ||||||

| Сохранение | 0,14 | 1,15 | 0,744 | -0,01 | 0,99 | 0,987 |

| Открытость изменен. | 0,74 | 2,11 | 0,073 | 0,53 | 1,69 | 0,111 |

| Самоутверждение Самоутверждение | 0,74 | 2,10 | 0,026 | -0,05 | 0,95 | 0,850 |

| Забота о людях | 0,20 | 1,22 | 0,647 | 2,49 | 12,01 | <0,001 |

| Доверие знакомым | 0,16 | 1,17 | 0,328 | 0,45 | 1,56 | 0,001 |

| Доверие незнакомым | 0,06 | 1,06 | 0,660 | 0,24 | 1,27 | 0,024 |

| Гражданин мира | -0,23 | 0,80 | 0,076 | -0,01 | 0,99 | 0,910 |

| Городская идентичность | 0,23 | 1,26 | 0,030 | 0,10 | 1,10 | 0,261 |

| Религиозность | -0,03 | 0,97 | 0,873 | 0,36 | 1,43 | 0,026 |

| Удовлетворенность жизнью | 0,45 | 1,56 | 0,100 | 0,94 | 2,55 | < 0,001 |

| Покупательская способность | 0,33 | 1,38 | 0,293 | 0,11 | 1,11 | 0,672 |

| Наличие детей | -0,13 | 0,88 | 0,335 | -0,23 | 0,80 | 0,039 |

| Размер населенного пункта | -0,28 | 0,75 | 0,048 | -0,11 | 0,90 | 0,357 |

| Высшее образование | 0,45 | 1,57 | <0,001 | 0,56 | 1,76 | <0,001 |

| Возраст | 1,40 | 4,07 | <0,001 | -0,97 | 0,38 | 0,001 |

| Женский пол | -0,10 | 0,91 | 0,376 | 0,62 | 1,85 | <0,001 |

| Трудоустроен(а) | -0,07 | 0,93 | 0,594 | 0,09 | 1,43 | 0,385 |

| Женат/ замужем | 0,07 | 1,07 | 0,579 | -0,12 | 0,89 | 0,251 |

| Количествово наблюдений | 3121 | |||||

| Псевдо R2 (Tjur) | 0,134 | |||||

______________ Примечание. Предварительное приведение переменных к шкале от 0 до 1 обеспечивает сравнимость нестандартизированных оценок коэффициентов логистических регрессий (log odds). Полужирным выделены значения p < 0.05, что является конвенциональным порогом значимости коэффициента.

Некоторые контрольные переменные, включенные в модель, также оказывают значимое влияние на типы социального участия. Так, ощущение себя гражданином своего города и проживание в более маленьком населенном пункте положительно связаны с утилитаристкой ориентацией. Обе разновидности доверия, религиозность, удовлетворенность жизнью и женский пол повышают вероятность вовлеченности в активности, не ограниченные решением локальных проблем. Высшее образование оказывает положительный эффект на вероятность обоих типов социального участия. Однако эффект ценностей не только не исчезает при контроле этих и других характеристик, но и превосходит их по размеру. Единственный фактор, который в случае «преимущественно утилитарного» типа обладает большим влиянием, – это возраст. Такой результат не удивителен. Выше отмечалось, что дифференцирующими респондентов практиками являются волонтерство и участие в собраниях, требующие различных ресурсов. Включенность в бытовые вопросы домохозяйства и наличие права собственности на недвижимое имущество более характерно для старших возрастных групп. Для них же характерно и меньшее количество свободного времени, которое можно инвестировать в другие формы участия.

Выводы и ограничения исследования. Подведем итоги нашего исследования влияния базовых ценностей на социальное участие. Для решения этой задачи использовались данные онлайн-опроса о вовлеченности в два вида идеально-типических практик – социотропических, ориентированных на решение интересов широкого круга лиц, и утилитарных, направленных на реализацию интересов местных сообществ и специфических групп.

Как показали результаты анализа, респонденты не делятся на чистых «социотропов» и «утилитаристов». Тех, кто включен в социотропические практики, также интересуют и локальные проблемы, что делает их позицию универсальной. В то же время «локальным» активистам не чужда социотропическая деятельность, хоть и в меньшей степени.

В целом определенные ценности, выделенные согласно подходу Ш. Шварца, действительно повышают вероятность участия в различных инициативах. Их влияние чаще всего превышает эффекты других возможных факторов, однако оно варьируется в зависимости от типа участия. Респонденты с преимущественно утилитарной направленностью отличаются выраженностью ценностей «Самовыражения», подчеркивающих важность личного успеха, а универсалисты придают большее значение «Заботе о людях и природе». В то же время ценности «Сохранение» и «Открытость изменениям» не оказали никакого влияния на рассматриваемые практики.

Основным ограничением исследования является нерепрезентативный характер выборки. Несмотря на значительную гетерогенность, в ней превалируют высокообразованные респонденты, которые оказались более социально активны, чем россияне в среднем. Поэтому результаты данного исследования надо рассматривать как предварительные, для дальнейшей верификации роли ценностей в детерминации социального участия необходимы репрезентативные данные. Кроме того, целесообразно расширить список практик и дополнить их конкретизирующими вопросами, позволяющими более точно идентифицировать целевую группу благополучателей, каналы и способы участия, а также оценить степень вовлеченности респондентов. Также имеет смысл более детально проанализировать роль отдельных ценностей с использованием уточненной теории базовых ценностей и скорректированной на её основе методики измерения [Шварц и др., 2012], или же обратиться к другим ценностным моделям, обладающих потенциалом в объяснении вариации в практиках участия среди россиян [Кузнецов, 2017]. Наконец, для исследований в данном направлении было бы особенно ценным привлечение объективных данных о социальной активности, что позволит снизить ошибку измерения, связанную с возможной социальной желательностью вопросов о социальном участии.

Библиография

- 1. Алмакаева А.М., Мавлетова А.М. Модернизационные процессы в России: ожидать ли сдвига в сторону эмансипативных ценностей? // Мониторинг общественного мнения: экономические и социальные перемены. 2018. № 6 (148). С. 91–112.

- 2. Демирель Я., Садыкова Г.Ф. Влияние социальной поддержки на гражданское поведение // Социологические исследования. 2018. Т. 7. № 7. С. 81–86.

- 3. Ефремова М., Бульцева М. Взаимосвязь индивидуальных ценностей и просоциального поведения в онлайн- и офлайн-контекстах // Социальная психология и общество. 2020. Т. 11. № 1. С. 107–126.

- 4. Кузнецов И.М. Ценностные ориентиры и социально-политические установки россиян // Социологические исследования. 2017. № 1. С. 47–55.

- 5. Магун В.С., Руднев М.Г., Шмидт П. Европейская ценностная типология и базовые ценности россиян // Вестник общественного мнения. Данные. Анализ. Дискуссии. 2015. № 3-4 (121). С. 74–93.

- 6. Мерсиянова И.В., Корнеева И.Е. «Городское молчание» в Москве: предпосылки и вовлеченность населения в практики гражданского общества. // Мониторинг общественного мнения: Экономические и социальные перемены. 2015. № 6 (130). C. 48–65.

- 7. Омельченко Д.А., Максимова С.Г., Ноянзина О.Е. и др. Социальный капитал, доверие и гражданское участие современной российской молодежи //Политика и общество. 2016. №. 8. С. 1124–1135.

- 8. Седова Н. Н. Гражданский активизм в современной России: форматы, факторы, социальная база // Социологический журнал. 2014. № 2. С. 48–71.

- 9. Скалабан И.А. Социальное, общественное и гражданское участие: к проблеме осмысления понятий // Вестник Томского государственного университета. Философия. Социология. Политология. 2011. № 1 (13). С. 130–139.

- 10. Титов А.С., Лепшокова З.Х. Индивидуальные ценности предпринимателей как предикторы их планируемого благотворительного поведения // Организационная психология. 2020. Т. 10. № 3. С. 140–163.

- 11. Шамионов Р.М., Бочарова Е.Е., Невский Е.В. Роль ценностей в приверженности молодежи различным видам социальной активности // Социальная психология и общество. 2022. Т. 13. № 1. С. 124–141.

- 12. Шварц Ш., Бутенко Т.П., Седова Д.С., Липатова А.С. Уточненная теория базовых индивидуальных ценностей: применение в России // Психология. Журнал высшей школы экономики. 2012. Т. 9. № 2. С. 43–70.

- 13. Arieli S., Grant A.M., Sagiv L. Convincing yourself to care about others: An intervention for enhancing benevolence values // Journal of Personality. 2014. Vol. 82. No. 1. P. 15–24.

- 14. Christoforou A. Social Capital Across European Countries: Individual and Aggregate Determinants of Group Membership: Social Capital Across European Countries // American Journal of Economics and Sociology. 2011. Vol. 70. No. 3. P. 699–728.

- 15. Davidov E. Testing for comparability of human values across countries and time with the third round of the European Social Survey // International Journal of Comparative Sociology. 2010. Vol. 51. No. 3. P. 171–191.

- 16. Granovetter M.S. The Strength of Weak Ties // American Journal of Sociology. 1973. Vol. 78. No. 6. P. 1360–1380.

- 17. Hagenaars J.A., McCutcheon A.L. Applied Latent Class Analysis. Cambridge University Press, 2002.

- 18. Inglehart R., Welzel C. Modernization, Cultural Change, and Democracy: The Human Development Sequence. Cambridge University Press, 2005.

- 19. Knack S., Keefer P. Does social capital have an economic payoff? A cross-country investigation // The Quarterly Journal of Economics. 1997. Vol. 112. No. 4. P. 1251–1288.

- 20. Linzer D., Lewis J. poLCA: An R Package for Polytomous Variable Latent Class Analysis // Journal of Statistical Software. 2011. Vol. 42. No. 10. P. 1–29.

- 21. McFarland S., Webb M., Brown D. All humanity is my ingroup: a measure and studies of identification with all humanity // Journal of Personality and Social Psychology. 2012. Vol. 103. No. 5. P. 830–853.

- 22. Oishi S., Rothman A.J., Snyder M. et al. The socioecological model of procommunity action: the benefits of residential stability // Journal of Personality and Social Psychology. 2007. Vol. 93. No. 5. P. 831–844.

- 23. van Oorschot W., Arts W., Gelissen J. Social Capital in Europe: Measurement and Social and Regional Distribution of a Multifaceted Phenomenon // Acta Sociologica. 2006. Vol. 49. No. 2. P. 149–167.

- 24. Putnam R.D. Bowling alone: The collapse and revival of American community. Simon & Schuster, 2000.

- 25. Putnam R.D., Leonardi R., Nanetti R.Y. Making democracy work: Civic traditions in modern Italy. Princeton university press, 1992.

- 26. Schwartz S.H. Basic individual values: Sources and consequences // Handbook of value: Perspectives from economics, neuroscience, philosophy, psychology and sociology / Ed. by Brosch T., Sander D. New York: Oxford University Press, 2016. P. 63–84.

- 27. Schwartz S.H. (2010) Basic values: How they motivate and inhibit prosocial behavior // Prosocial motives, emotions, and behavior: The better angels of our nature / Ed. by Mikulincer M., Shaver P.R. Washington: American Psychological Association, 2010. P. 221–241.

- 28. Schwartz S.H. (1992) Universals in the content and structure of values: Theoretical advances and empirical tests in 20 countries // Advances in Experimental Social Psychology. 1992. Vol. 25. No. 1. P. 1–65.

- 29. Venables W., Ripley B. Modern Applied Statistics with S. 4th ed. N. Y.: Springer, 2002.

- 30. Welzel C., Inglehart R., Deutsch F. Social capital, voluntary associations and collective action: which aspects of social capital have the greatest ‘civic’ payoff? // Journal of Civil Society. 2005. Vol. 1. No. 2. P. 121–146.

![Рис. 1. Ценностный круг Ш. Шварца, отражающий взаимосвязи между ценностями [Магун и др., 2015: 77]. Рис. 1. Ценностный круг Ш. Шварца, отражающий взаимосвязи между ценностями [Магун и др., 2015: 77].](https://api.selcdn.ru/v1/SEL_83924/images/publication_images/105048/image1.png)

2. Россия поднялась на 30-е место в Мировом индексе благотворительности // Филантроп. 23 сентября 2022 г. URL: >>>> (дата обращения: 12.01.2023).