- Код статьи

- S013216250024234-0-1

- DOI

- 10.31857/S013216250024234-0

- Тип публикации

- Статья

- Статус публикации

- Опубликовано

- Авторы

- Том/ Выпуск

- Том / Номер 6

- Страницы

- 29-41

- Аннотация

Представлены результаты реализованного на данных РМЭЗ НИУ ВШЭ анализа влияния представлений россиян о неравенстве на их поведение в отношении своих расходов, связанных с человеческим капиталом. Восприятие населением доступа к высшему образованию как справедливого, а причин благополучия как меритократических, приводит к повышению склонности к инвестированию в человеческий капитал взрослых. Напротив, восприятие причин богатства как связанных с особенностями поддержки родителей или институциональной среды, не отвечающей принципам равенства возможностей, оказывает дестимулирующее влияние на инвестиции в человеческий капитал взрослых россиян. Понимание бедности как следствия особенностей сложившейся в стране институциональной среды влияет аналогичным образом. Полученные результаты демонстрируют нетривиальную сферу проявления последствий субъективного восприятия неравенства и важны для реализации вектора развития России, основанного на человеческом капитале как его драйвере.

- Ключевые слова

- инвестиции в человеческий капитал, субъективное восприятие неравенства, факторы неравенства

- Дата публикации

- 12.07.2023

- Год выхода

- 2023

- Всего подписок

- 12

- Всего просмотров

- 124

Теоретико-методологические основания анализа. Разнообразные последствия неравенства привлекают в последние десятилетия внимание исследователей. Показано, что высокое неравенство связано с ростом социальной напряженности, антисоциальным поведением, преступностью, успеваемостью, снижением уровня здоровья и иными последствиями, опосредованными поведением и предпочтениями населения на микроуровне [Wilkinson, Pickett, 2009]. Высокое доходное неравенство может приводить к недоинвестированию в человеческий капитал (ЧК) среди представителей бедных групп населения [Galor, Zeira, 1993]. Высокий уровень неравенства возможностей тоже имеет негативные последствия для ЧК, приводя к более низкому его уровню и к более низкой доле населения, инвестирующей в него [Mejía, St-Pierre, 2008]. При этом важны не только масштабы и глубина неравенства, но и его основания. Б. Миланович справедливо отмечает, что существуют «хорошие» и «плохие» неравенства: если «хорошие» связаны со стимулами для населения и способствуют инновациям и получению образования, то «плохие» дестимулируют инвестиции населения, поскольку основаны на политических связях и коррупции1. Мы развиваем эту логику, предполагая, что не только объективное неравенство может быть «хорошим» или «плохим», но и субъективные представления о нем населения могут стать стимулирующими или дестимулирующими с точки зрения накопления ЧК – в зависимости от тех оснований, на которых, по мнению населения, неравенство основано.

Именно субъективные представления о неравенствах, судя по данным ряда исследований, имеют важные последствия на уровне общества и на индивидуальном уровне. Так, субъективное восприятие неравенства связано с уровнем политического и общественного доверия в обществе и с политическими предпочтениями индивидов [Loveless, 2013; Sprong S. et al., 2019]. Воспринимаемое неравенство отражается и на поведенческих стратегиях – так, показано, что высокий уровень субъективного неравенства препятствует планированию, стимулирует недальновидное поведение, ориентированное на настоящий момент [Bak, Yi, 2020]. Мы предполагаем, что это может влиять и на решения, связанные с инвестициями в ЧК, поскольку они подразумевают учет отдачи от них в будущем. Однако исследования, напрямую изучающие этот вопрос, нам пока не встречались, хотя различные аспекты субъективного восприятия неравенства в уже неоднократно рассматривались применительно и к российскому обществу [Горшков, 2014; Косова, 2016; Тихонова, 2018; Мареева, 2021; Козырева, Смирнов, 2022]. В данной статье мы пытаемся частично заполнить этот пробел, исследуя влияние субъективных представлений о неравенстве на склонность к инвестициям в ЧК россиян.

При характеристике теоретико-методологических оснований исследования нужно остановиться на самом понятии «человеческий капитал». В классическом его понимании, представленном в 1960–1970-х гг. в работах Г. Беккера, Т. Шульца, Д. Минцера и др., ЧК подразумевает знания и навыки работника, которые выступают для него ключевым активом и приносят ему доходы в виде отдачи/ренты. Предполагается, что индивиды принимают решение о получении образования, повышении квалификации, переобучении или приобретении новых навыков и знаний, сравнивая ожидаемую отдачу от этих действий с альтернативной стоимостью потраченного в них времени и материальных средств. Как следствие, операционализация инвестиций в свой ЧК может быть различной и включать оценку как денежных, так и временных затрат на образование и развитие навыков, т.е. как платные виды образования, так и самообразование. На выбранном нами варианте операционализации в рамках данного исследования мы подробнее остановимся ниже.

В центре нашего внимания – влияние субъективного восприятия неравенства на склонность индивидов к инвестициям в ЧК. Необходимо учитывать, что существующие исследования показывают разнообразие влияющих на это факторов, не сводящихся только лишь к прагматическим оценкам прибыльности соответствующих инвестиций [Mincer, 1962; Becker, 1993]. На восприятие ценности знаний и навыков, определяющих инвестиции в человеческий капитал на микроуровне, влияет и институциональная среда, определяющая, в частности, их востребованность на рынке труда и задающая «пространство возможных действий», в рамках которого люди определяют свои индивидуальные поведенческие стратегии [Вольчик, Зотова, 2011]. Играют роль и территориально-отраслевые факторы, связанные с функционированием рынка труда и формирующие разный спрос на высококвалифицированную рабочую силу в разных населенных пунктах, влияя тем самым на ее предложение [Каравай, 2021; Arora et al., 2000; Fraumeni et al., 2019]. Свою роль в отношении инвестиций в свой ЧК играют и аскриптивные характеристики индивидов, и состояние их здоровья, и гендер – в тесной связке со спецификой отношения в том или ином обществе к социальным ролям [Lim et al., 2018; Vella, 1994].

Изучение роли нормативно-культурных факторов в принятии решения об инвестировании в ЧК широко представлено в литературе [Bourdieu, Passeron, 1990; Coleman, DeLeire, 2003; Johnston et al., 2014; Philippis, Rossi, 2021; Каравай, 2016]. Продолжая эту линию анализа, в число таких факторов в данном исследовании мы включаем субъективные представления населения о неравенстве2.

Методология исследования и эмпирическая база. Эмпирической базой исследования выступили данные 28-й волны Российского мониторинга экономического положения и здоровья населения НИУ ВШЭ3 (2019), который включал в себя ряд вопросов о субъективном восприятии неравенства, отсутствующих, к сожалению, в инструментарии данного исследования в другие годы. Для анализа используется репрезентативная выборка, объединяющая россиян от 18 лет и старше (N = 9390).

Наш исследовательский вопрос: существует ли связь между представлениями населения о неравенстве и их инвестициями в ЧК. Мы решаем эту задачу с помощью логистической регрессии, где зависимая переменная – склонность к инвестициям в ЧК взрослых. В качестве независимых переменных мы используем, во-первых, ряд традиционно включающихся в подобный анализ факторов, которые, согласно результатам предшествующих исследований, влияют на инвестиции в ЧК4, и, во-вторых, факторы субъективного восприятия неравенства, в частности – представления населения о причинах бедности и богатства в современной России, а также оценки справедливости доступа к высшему образованию. Вопросы отдачи от ЧК сознательно оставлены за рамками нашего анализа.

Влияние представлений о неравенстве и инвестиций в ЧК на микроуровне в российском обществе. Прежде чем перейти к регрессионному анализу, кратко опишем особенности восприятия неравенства населением.

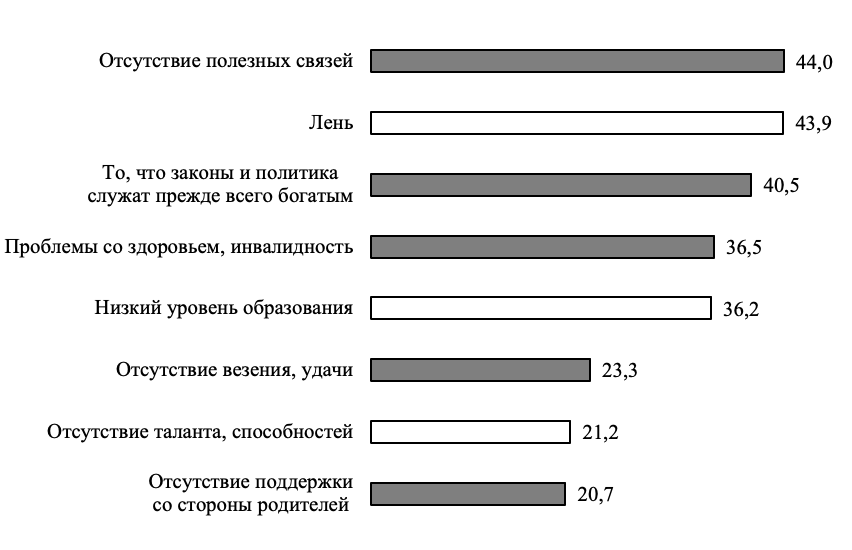

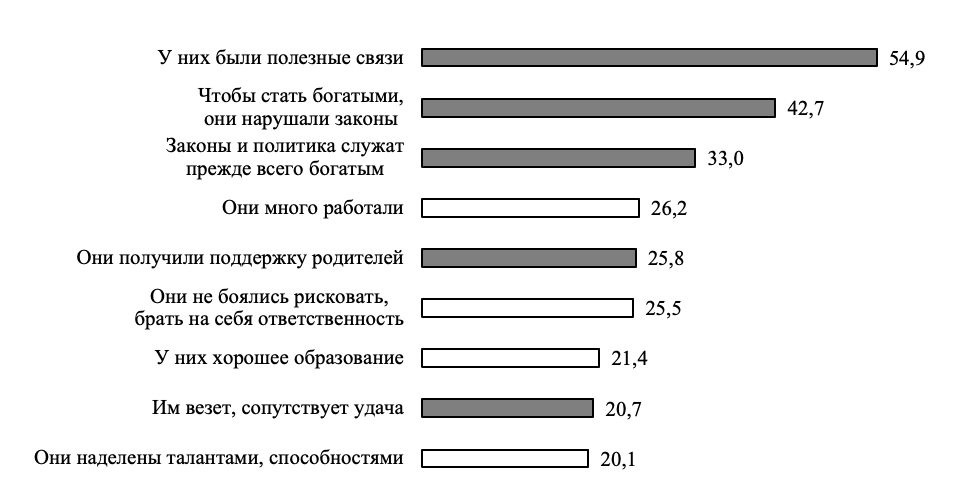

Неравенство воспринимается населением России достаточно остро, представляется высоким и нелегитимным [Мареева, 2021; Мареева и др., 2022], во многом сформированным на основании внешних факторов, а не на личных усилиях и талантах, причем такая ситуация сложилась еще в 1990-е гг. [Örkény, Székelyi, 2000]. О специфике восприятия неравенства россиянами говорят и их представления о причинах бедности/богатства – основаниях неравенства в целом (рис.).

А) Причины бедности

Б) Причины богатства

Рис. Распределение ответов на вопросы о причинах бедности и богатства*, РМЭЗ НИУ ВШЭ, 2019 г., % россиян 18 лет и старше

Примечания. *Приведены ответы на вопросы: «В любом обществе есть бедные люди. Посмотрите, пожалуйста, на карточку и выберите три основные причины бедности людей в нашей стране?» и «В любом обществе есть богатые люди. Посмотрите, пожалуйста, на карточку и выберите три основные причины, которые дали возможность этим людям стать богатыми в нашей стране?». Допускалось до трех вариантов ответа. Серой заливкой выделены немеритократические факторы, белой – меритократические5.

Как видим, главной причиной бедности, как и богатства, является в массовом сознании наличие/отсутствие связей – именно связи занимают лидирующую позицию в обоих рейтингах. Однако их роль в достижении благополучия или избегании бедности не одинакова. Представления населения о причинах бедности более дифференцированы: важную роль также играют лень, плохое образование, плохое здоровье, сложившиеся институциональные рамки (законы, которые служат богатым), а в случае богатства наличие связей представляется россиянам ключевой причиной успеха. Другие причины богатства в массовом сознании (за исключением лишь одного, связанного с законами) фигурируют заметно реже. В тройку лидеров по обоим рейтингам входит вера в несправедливость законов (данная причина чаще упоминается для бедности, чем для богатства): как минимум каждый третий россиянин разделяет мнение «законы написаны, трактуются и используются в политике в интересах богатых, что приводит к богатству одних и бедности других».

По мнению россиян, меритократические причины в большей степени способствуют избеганию бедности, не достижению богатства. Так, среди ключевых в общественном сознании причин бедности нет явного лидера. В числе пяти наиболее популярных ответов присутствуют две причины, имеющие меритократический характер: как минимум треть россиян считают, что недостаточное усердие и плохое образование приводят к бедности. Говоря о богатстве, россияне значительно реже упоминают причины меритократического характера: упорный труд называли лишь четверть, хорошее образование – лишь пятая часть. Таким образом, обеднение или избегание бедности представляется населению в большей мере «заслуженным», чем достижение богатства, хотя эта картина, безусловно, имеет свои нюансы.

Представленные распределения ответов на вопросы о причинах бедности и богатства в современной России довольно универсальны среди населения. Практически во всех социально-экономических и социально-демографических группах доля сторонников той или иной точки зрения не отличается от среднего по стране более чем на величину статистической погрешности. Лишь в единичных случаях встречаются более заметные расхождения, преимущественно в полярных группах населения (например, между бедными и богатыми, совсем молодыми и пожилыми, и пр.).

Регрессионный анализ влияния представлений о неравенстве на инвестиции в ЧК. В качестве зависимой переменной для построения всех моделей использовался индикатор склонности индивида инвестировать в образование взрослых. С учетом возможностей используемой нами эмпирической базы мы операционализируем эту склонность через совершенные денежные расходы на образование взрослых. К индивидам, которые были классифицированы нами как склонные к инвестициям в ЧК, отнесли тех, кто самостоятельно оплачивал дополнительное профессиональное образование в течение предыдущего года (N = 171; 1,7% выборки)6, либо в течение последнего месяца их домохозяйства совершали расходы на обучение взрослых (N = 619; 6,2%)7. Таким образом, зависимая переменная носит бинарный характер, к инвестирующим в ЧК отнесены 7,8% общей репрезентативной выборки респондентов от 18 лет и старше (N = 9390).

7. Соответствующий вопрос в РМЭЗ НИУ ВШЭ «В течение последних 30 дней ваша семья тратила деньги на оплату занятий взрослых членов семьи в различных секциях, на курсах, у преподавателей?» предусматривал 2 варианта ответа: «да» и «нет».

В качестве независимых переменных мы используем как традиционно включающиеся в анализ такого рода факторы, так и особенно интересующие нас факторы субъективных представлений населения о неравенстве. Что касается первой группы, проведенный обзор существующих исследований показал разнообразие факторов, виляющих на решение индивидов об инвестициях в образование (социально-демографические характеристики, состав и материальное положение домохозяйств, условия первичной социализации, личностные особенности, наличие занятости, профессиональный статус, условия работы и т.д.). Инструментарий мониторинга позволял операционализировать многие из этих факторов, за исключением тех, которые связаны с характеристиками родительской семьи индивида и большинства его личностных установок. В социально-экономический и демографический блок регрессоров включены 12 независимых переменных (табл. 1).

Таблица 1 Независимые переменные социально-экономического и демографического блока для регрессионного анализа, РМЭЗ НИУ ВШЭ, 2019 г.

| Показатель | Распределение значений |

| Ковариаты | |

| Возраст | Дискретная переменная, значения от 18 до 102 лет, среднее – 50,27 года, медиана – 50 лет. |

| Возраст в квадрате | Дискретная переменная, значения от 324 до 10404 лет, среднее – 2860,88, медиана – 2500. |

| Среднедушевой доход в домохозяйстве в месяц8 | Непрерывная переменная среднедушевого дохода в домохозяйстве. Значения от 177,2 до 520000, среднее – 21301,51; медиана – 18345,51 руб. |

| Остальные переменные | |

| Пол | Мужской – 41,4% Женский (база) – 58,6% |

| Оценки здоровья | Хорошее (база) – 35,7% Среднее – 50,3% Плохое – 14,0% |

| Наличие профессионального образования и его уровень | Без профессионального образования (база) – 22,0% Профессиональные курсы – 13,2% Начальное или среднее специальное образование – 37,3% Высшее образование – 27,5% |

| Состав домохозяйства | Проживают без партнера (база) – 40,2% Проживают с партнером – 59,8% |

| Тип поселения по месту проживания | Города-областные центры – 41,3% Остальные города – 25,4% Села и поселки городского типа (база) – 33,3% |

| Тип поселения по месту рождения | Города – 53,6% Села или ПГТ (база) – 46,4% |

| Наличие детей и их возраст | Нет детей (база) – 22,5% Только несовершеннолетние – 20,6% Только совершеннолетние – 50,8% И совершеннолетние, и несовершеннолетние – 6,1% |

| Наличие постоянной работы | Нет постоянной работы (база) – 48,5% Есть постоянная работа – 51,5% |

| Субъективная оценка собственного материального положения | Низкое – 39,4% Среднее (база) – 56,6% Высокое – 4,0% |

Для операционализации второго блока – факторов субъективного восприятия неравенства в обществе – использовались несколько доступных в исследовании переменных. Прежде всего, это переменные, показывающие восприятие населением причин бедности и богатства в современном российском обществе, которые были описаны выше. Каждый из ответов рассматривался как отдельный признак субъективного восприятия неравенства, базой выступал ответ «нет» (отсутствие выбора конкретного фактора как значимого для попадания в бедность или для достижения богатства). Помимо этого, мы также использовали переменную оценки справедливости доступа к высшему образованию9 как еще один из индикаторов субъективного восприятия измерения неравенства, непосредственно связанного с возможностями накопления ЧК. Базой стали те, кто считал доступ к образованию несправедливым или затруднился с ответом на этот вопрос.

Для анализа использован метод логистической регрессии. В каждом случае поиск итоговой модели велся с помощью алгоритма обратного отбора, когда на первоначальном этапе в уравнение регрессии включаются все выбранные для анализа переменные, а на последующих шагах исключаются по одному статистически незначимые, с контролем качества модели с помощью различных статистических показателей (AIC, BIC и др.).

Изначально мы включили в модель только демографические и социально-экономические независимые переменные из табл. 1. Среди значимых переменных, связанных с социально-экономическими и демографическими характеристиками индивидов, как показали результаты регрессионной модели (I), остались только связанные с возрастом, типом поселения по месту проживания, материальным положением, уровнем образования, занятостью и составом домохозяйства (табл. 2). Наличие значимой константы и невысокие значения псевдо-R2 свидетельствуют, что многие факторы, влияющие на зависимую переменную, не включены в модель, т.к. отсутствуют в имеющемся инструментарии. В итоговую модель по критерию значимости не вошли переменные пола, нелинейного влияния возраста, состояния здоровья и типа поселения по месту рождения.

Исходя из результатов модели I, можно сделать ряд выводов. Склонность к инвестициям в образование взрослых не зависит от пола, состояния здоровья, семейного положения и места рождения индивидов. Жители городов в большей степени склонны инвестировать в обучение по сравнению с проживающими в сельской местности. Сравнительно сильно на поведение россиян в отношении инвестирования в ЧК влияет наличие совершеннолетних детей (на них, видимо, и направлена часть подобных инвестиций в домохозяйствах). Сказывается на склонности к инвестициям и уже накопленный ЧК в виде полученного высшего образования; немаловажным оказывается наличие занятости. Наконец, материальное положение значимо влияет на склонность индивидов инвестировать в образование взрослых, в том числе и в субъективном его измерении (восприятие своего материального положения как низкого дестимулирует подобные инвестиции).

Дальнейший анализ влияния переменных, связанных с субъективными оценками индивидов неравенства в обществе, основывался на том, что в модель включались различные индикаторы этих оценок. Во всех случаях набор социально-экономических и демографических характеристик оставался неизменным по сравнению с моделью I, как и направление влияния соответствующих переменных, что говорит об устойчивости полученных на первом этапе результатов.

Включение переменной, связанной с восприятием справедливости доступа к высшему образованию, не ухудшило качество модели (II), но ее объясняющая способность стала немного выше, чем в предыдущих спецификациях. Результаты этой модели показывают, что при прочих равных россияне более склонны инвестировать в ЧК взрослых, если считают доступ к высшему образованию в стране справедливым.

В следующую модель (III) субъективное восприятие неравенства было включено через показатели восприятия населением причин богатства. В итоговой ее спецификации остался тот же набор социально-экономических и демографических переменных, что и в модели I. В отношении причин богатства анализ показал: статистически значимое положительное влияние на склонность к инвестированию в образование взрослых оказывает установка, что богатство достигается упорным трудом (видимо, труд связывается и с накоплением реальных навыков и знаний, также требующим усилий). Представления, что богатым сопутствует удача, что они получили поддержку от родителей или что им служат законы и политика, наоборот, негативно сказываются на вероятности попадания в группу осуществляющих расходы на инвестиции в ЧК. Таким образом, восприятие причин богатства как немеритократических дестимулирует россиян повышать свой уровень ЧК, так как к благополучию, по их мнению, приводят причины иного характера.

Отдельно стоит отметить, что в данной модели неожиданно негативно влияет на склонность к инвестициям в ЧК взрослых установка, что богатство достигается благодаря хорошему образованию. Это может означать, что хорошее образование у россиян ассоциируется с чем-то элитным, недоступным для массовых слоев населения. Такая интерпретация отчасти подтверждается тем, что 54,7% россиян считают доступ к высшему образованию в стране несправедливым.

В модели IV в качестве показателей восприятия неравенства были использованы представления россиян о причинах попадания в бедность. Соответствующие переменные показали себя сравнительно переменных, характеризующих представления о причинах богатства. Результаты этой модели свидетельствуют, что на склонность россиян инвестировать в образование взрослых негативно влияют представления о том, что законы и политика служат прежде всего богатым (это консистентно с эффектом представлений об институциональных причинах богатства, продемонстрированным в модели III), а также о том, что у бедных нет полезных связей.

Таблица 2 Результаты регрессионных моделей с различными индикаторами субъективного восприятия неравенств в обществе

| Независимые переменные | I | II | III | IV |

| Коэффициент B | Коэффициент B | Коэффициент B | Коэффициент B | |

| (робаст. ст. ош.) | (робаст. ст. ош.) | (робаст. ст. ош.) | (робаст. ст. ош.) | |

| Константа | -6,498388*** | -6,433012*** | -5,922643*** | -6,1389*** |

| (-0,7267) | (-0,7428) | (-0,7542) | (-0,7382) | |

| Возраст | -0,0322068*** | -0,0322165*** | -0,0318305*** | -0,0324923*** |

| (-0,0045) | (-0,0045) | (-0,0045) | (-0,0045) | |

| Натуральный логарифм среднедушевых доходов | 0,4250941*** | 0,4339769*** | 0,4030152*** | 0,4226078*** |

| (-0,0767) | (-0,0769) | (-0,0772) | (-0,0766) | |

| Наличие постоянной работы (база – нет постоянной работы) | 0,1734058** | 0,1702874* | 0,1808989* | 0,185316* |

| (-0,0986) | (-0,0989) | (-0,0994) | (-0,0990) | |

| Тип поселения по месту проживания (база - села и ПГТ) | ||||

| Остальные города | 0,991992*** | 0,9783664*** | 0,9943428*** | 1,012214*** |

| (-0,1150) | (-0,1144) | (-0,1153) | (-0,1151) | |

| Центры субъектов РФ | 0,5904095*** | 0,5880379*** | 0,582935*** | 0,6083436*** |

| (-0,1267) | (-0,1266) | (-0,1275) | (-0,1271) | |

| Уровень профессионального образования (база - нет профессионального образования) | ||||

| Профессиональные курсы | -0,1462197 | -0,1374823 | -0,1430542 | -0,1389664 |

| (-0,1688) | (-0,1690) | (-0,1686) | (-0,1689) | |

| Начальное или среднее специальное образование | 0,0466778 | 0,0533229 | 0,0452063 | 0,061257 |

| (-0,1174) | (-0,1176) | (-0,1174) | (-0,1178) | |

| Высшее образование | 0,4203542*** | 0,4148866*** | 0,3980806*** | 0,4279868*** |

| (-0,1184) | (-0,1185) | (-0,1190) | (-0,1189) | |

| Наличие в домохозяйстве детей и их возраст (база - нет детей) | ||||

| Есть несовершеннолетние | -0,0204968 | -0,0059148 | -0,0178545 | -0,0133105 |

| (-0,1170) | (-0,1171) | (-0,1180) | (-0,1171) | |

| Есть совершеннолетние | 0,5279213*** | 0,5318964*** | 0,5275092*** | 0,5345635*** |

| (-0,1598) | (-0,1604) | (-0,1604) | (-0,1601) | |

| Есть и те и другие | 0,9882973*** | 1,001733*** | 0,9953991*** | 0,9897081*** |

| (-0,1674) | (-0,1678) | (-0,1692) | (-0,1678) | |

| Субъективное восприятие своего материального положения (база - среднее) | ||||

| Низкое | -0,2191841** | -0,20541** | -0,1928173** | -0,1872385** |

| (-0,0880) | (-0,0882) | (-0,0888) | (-0,0888) | |

| Высокое | 0,0615692 | 0,0570828 | 0,0410708 | 0,0247781 |

| (-0,1873) | (-0,1875) | (-0,1898) | (-0,1900) | |

| Восприятие неравенства в доступе к образованию | ||||

| Считают, что в стране справедливый доступ к высшему образованию | 0,1590357** | - | - | |

| (-0,0803) | ||||

| Причины богатства | ||||

| Богатым везет, им сопутствует удача | - | -0,24387** | - | |

| (-0,1080) | ||||

| Богатые получили поддержку родителей | - | -0,1997954** | - | |

| (-0,0956) | ||||

| Богатые много работали | - | 0,2650833*** | - | |

| (-0,0909) | ||||

| У богатых хорошее образование | - | -0,21958** | - | |

| (-0,1043) | ||||

| Законы и политика служат прежде всего богатым | - | -0,3214521*** | - | |

| (-0,0974) | ||||

| Причины бедности | ||||

| То, что законы и политика служат прежде всего богатым | - | - | -0,1981724** | |

| (-0,0841) | ||||

| Отсутствие связей | - | - | -0,1645745** | |

| (-0,0825) |

Таким образом, результаты моделей III и IV показывают, что мнение россиян о причинах бедности и богатства, формирующих неравенство, влияет на практики инвестирования населения в человеческий капитал.

Анализ качества итоговых спецификаций всех моделей показал, что дополнительные переменные не ухудшали их качества (показатели AIC и BIC изменялись сравнительно слабо), в ряде случаев объясняющая сила полученных моделей была выше, чем у модели I (табл. 3).

Таблица 3 Результаты проверки качества построенных моделей

| Модель | N | -2 ll(null)10 | -2 ll(model) | df | AIC | BIC | Псевдо R2 |

| I | 9390 | 5175,48 | 4776,96 | 14 | 4804,96 | 4905,02 | 0,0770 |

| II | 9390 | 5175,48 | 4773,07 | 15 | 4803,07 | 4910,28 | 0,0778 |

| III | 9390 | 5175,48 | 4741,61 | 19 | 4779,61 | 4915,41 | 0,0838 |

| IV | 9390 | 5175,48 | 4765,33 | 16 | 4797,34 | 4911,69 | 0,0792 |

Исследование имеет ряд ограничений. Во-первых, рассматривались только инвестиции в образование взрослых, поскольку отбор семей с детьми сокращает объем выборки для анализа, а формулировка соответствующего вопроса в РМЭЗ не позволяет разделить осуществляемые расходы на образование детей на непосредственно инвестиции в их человеческий капитал и прочие траты, которые представляют собой расходы на пребывание ребенка в образовательном учреждении. Во-вторых, мы говорим только о денежных расходах, не рассматривая временные инвестиции (например, в самообразование). В-третьих, инструментарий исследования ограничивает выбор индикаторов отношения к неравенству, а также факторов другого характера, которые также могут влиять на инвестиции населения в образование. Однако даже с учетом этих ограничений получен важный результат о значимом влиянии представлений о неравенстве на поведение индивидов в отношении накопления своего человеческого капитала.

Основные выводы. Проведенный эмпирический анализ субъективных представлений населения о неравенстве, измеренных в данном случае через восприятие причин бедности и богатства, и склонности к инвестированию в ЧК взрослых, подтвердил гипотезу, что представления об основаниях бедности и богатства оказывают влияние на решение индивидов относительно их инвестиций в ЧК. Восприятие причин богатства как меритократических в целом положительно влияет на склонность россиян к расходам на образование взрослых. Представления же, что богатство достигается за счет поддержки родителей или институциональной среды, которая поддерживает богатых, наоборот, негативно сказывается на соответствующих расходах. Представления о причинах бедности, как показывает анализ, хуже работают в качестве объясняющих склонность инвестирования в ЧК взрослых, но также демонстрируют дестимулирующий эффект представлений, что политика и законы работают сегодня в России не для всех.

Судя по результатам нашего исследования, инвестиционное поведение россиян в отношении своего ЧК связано сегодня с мотивацией достижения благополучного положения в большей мере, чем с избеганием риска бедности, для которого характерны другие стратегии. Это нетривиальное предположение может стать важным направлением дальнейшего анализа.

Еще один важный вывод: особенности институциональной среды, связанной с законами и политикой, благоприятствующими только определенной части населения, не только выступают одним из ключевых оснований неравенства в представлениях россиян, но и влияют на поведение населения, приводя к отказу от инвестиций в ЧК. Данный фактор сработал как дестимулирующий при анализе влияния как субъективных причин бедности, так и причин богатства, что подчеркивает устойчивость полученных в его отношении результатов. Это еще раз подтверждает важность институциональной среды как задающей внешние рамки, в которых индивиды выбирают наиболее подходящие стратегии поведения, эффективные для них в конкретных условиях, но, возможно, неэффективные с точи зрения развития общества в целом.

Социальные связи воспринимаются населением как важное основание неравенства в обществе. Россияне разделяют мнение, что их отсутствие приводит к бедности, а наличие нужных связей – к богатству. Однако эти представления, судя по результатам анализа, не влияют на их решения в отношении ЧК. Можно предположить, что этот фактор определяет распространенность стратегий по накоплению социального капитала, понимаемого как доступные индивиду ресурсы социальных сетей. В частности, это могут быть какие-либо действия для расширения своих социальных сетей и получения доступа в высокостатусные и высокоресурсные сети – например, устройство ребенка в определенную школу или университет, поиск определенной работы с подходящей социальной средой и пр., и это направление также представляется перспективным для исследований.

Результаты исследования также показывают под другим углом проблему неравного доступа к образованию. Мнение о высоком уровне неравенства в доступе к образованию разного качества может снижать мотивирующее для инвестиций в ЧК влияние веры в меритократические основы социальных неравенств и даже менять направление его влияния.

Выявленная взаимосвязь представлений россиян о неравенстве и их поведения в отношении расходов, связанных с ЧК, может иметь важное значение при разработке решений для реализации вектора развития страны, основанного на ЧК как его драйвере. Одним из негативных последствий острого восприятия россиянами проблемы неравенства и его легитимности в современном обществе может оказаться дестимулирование инвестиций населения в ЧК. Если механизмы влияния инвестиций в свой ЧК на социальную мобильность не будут для россиян ясны и прозрачны, соответствующие поведенческие паттерны просто не будут ими практиковаться.

Библиография

- 1. Вольчик В.В., Зотова Т.А. Адаптивная рациональность и экономическое поведение в эволюционном контексте // TERRA ECONOMICUS. Т. 9. №. 4. С. 54–64.

- 2. Горшков М.К. Общественные неравенства как объект социологического анализа // Социологические исследования. 2014. № 7. С. 20–31.

- 3. Каравай А.В. Институциональные барьеры роста человеческого капитала высококвалифицированных специалистов // Журнал институциональных исследований. 2021. Т. 13. №. 3. С. 131–143.

- 4. Каравай А.В. Человеческий капитал потомственных российских рабочих // Мониторинг общественного мнения: экономические и социальные перемены. 2016. №. 6 (136). С. 107–124.

- 5. Козырева П.М., Смирнов А.И. Эволюция социального самочувствия россиян в постсоветский период: от коллапсирования к контрастной стабильности (1994–2021) // Социологические исследования. 2022. № 12. С. 29–41.

- 6. Косова Л.Б. В каком обществе мы живем? Анализ факторов, определяющих массовый выбор, на примере восприятия социальной структуры // Вестник общественного мнения. Данные. Анализ. Дискуссии. 2016. Т. 123. № 3–4. С. 43–52.

- 7. Мареева С.В. Представления среднего класса о неравенствах на фоне других россиян: консенсус или раскол? // Социологические исследования. 2021. Т. 47. № 1. С. 38–49.

- 8. Мареева С.В., Слободенюк Е.Д., Аникин В.А. Толерантность к социальным неравенствам в эпоху неопределенности в России: важна ли субъективная мобильность? // Мониторинг общественного мнения: экономические и социальные перемены. 2022. №1. С. 39–60.

- 9. Тихонова Н.Е. Модель субъективной стратификации российского общества и ее динамика // Вестник общественного мнения. Данные. Анализ. Дискуссии. 2018. Т. 126. № 1–2. С. 17–29.

- 10. Arora A., Florida R., Gates G.J., Kamlet M. Human capital, quality of place, and location. 2000. Pittsburgh, PA: Carnagie Mellon University.

- 11. Bak H., Yi Y. When the American dream fails: The effect of perceived economic inequality on present‐oriented behavior // Psychology & Marketing. 2020. Vol. 37. No. 10: 1321–1341.

- 12. Becker G. Nobel lecture: The economic way of looking at behavior // Journal of Political Economy. 1993. Vol. 101. No. 3: 385–409.

- 13. Bourdieu P., Passeron J.C. Reproduction in education, society and culture. London: Sage, 1990.

- 14. Coleman M., DeLeire T. An Economic Model of Locus of Control and the Human Capital Investment Decision // Journal of Human Resources. 2003. Vol. 38. No. 3: 701–721.

- 15. Fraumeni, B.M., He J., Li H., Liu, Q. Regional distribution and dynamics of human capital in China 1985–2014 // Journal of Comparative Economics. 2019. Vol. 47 No. 4: 853–866.

- 16. Galor O., Zeira J. Income distribution and macroeconomics // The review of economic studies. 1993. Vol. 60. No. 1: 35–52.

- 17. Johnston D.W., Schurer S., Shields M.A. Maternal gender role attitudes, human capital investment, and labour supply of sons and daughters // Oxford Economic Papers. 2014. Vol. 66. No. 3: 631–659.

- 18. Lim S.S., Updike R.L., Kaldjian A.S. et al. Measuring human capital: a systematic analysis of 195 countries and territories, 1990–2016 // The Lancet. 2018. Vol. 392. No. 10154: 1217–1234.

- 19. Loveless M. The Deterioration of Democratic Political Culture: Consequences of the Perception of Inequality // Social Justice research. 2013. Vol. 26. No. 4: 471–491.

- 20. Mejía D., St-Pierre M. Unequal opportunities and human capital formation // Journal of Development Economics. 2008. Vol. 86. No. 2: 395–413.

- 21. Mincer J. On-the-job training: Costs, returns and some implications // The Journal of Political Economy. 1962. Vol.70. No. 5: 50–79.

- 22. Örkény A., Székelyi M. Views on social inequality and the role of the state: Posttransformation trends in Eastern and Central Europe // Social Justice Research. 2000. Vol. 13. No. 2: 199–218.

- 23. Philippis M., Rossi F. Parents, schools and human capital differences across countries // Journal of the European Economic Association. 2021. Vol. 19. No. 2: 1364–1406.

- 24. Sprong S. et al. «Our country needs a strong leader right now»: Economic inequality enhances the wish for a strong leader // Psychological science. 2019. Vol. 30. No. 11: 1625–1637.

- 25. Young M. The rise of the meritocracy 1870-2033: an essay on education and society. London: Thames and Hudson, 1958.

- 26. Vella F. Gender Roles and Human Capital Investment: The Relationship between Traditional Attitudes and Female Labour Market Performance // Economica. 1994. Vol. 61: 191–211.

- 27. Wilkinson R., Pickett K. The spirit level: Why More Equal Societies Almost Always Do Better. Bloomsbury Press, 2009.