- Код статьи

- S013216250025451-9-1

- DOI

- 10.31857/S013216250025451-9

- Тип публикации

- Статья

- Статус публикации

- Опубликовано

- Авторы

- Том/ Выпуск

- Том / Номер 4

- Страницы

- 117-128

- Аннотация

Автор поддерживает предложенную Р.Н. Абрамовым трактовку развития отечественной фантастики в жанре альтернативной истории как отражения массового сознания россиян, предлагая, с учетом библиометрических данных, ее существенно уточнить. Развитие этого жанра надо рассматривать в контексте эволюции исторической ментальности россиян, для которой оказалась характерна высокая приверженность виртуальным версиям исторических событий. Это находит выражение в массовой популярности не только околонаучной литературы на темы российской истории (например, «новой хронологии»), но и откровенно фантастической «попаданческой» альтернативной истории. Восприятие многих периодов истории России как травмы, от которой хотелось бы избавиться путем переосмысления или «переигрывания» реальных событий, в значительной степени проекция на прошлое критического отношения многих россиян к постсоветскому настоящему. Решающим при этом является стремление к реваншу – изменению результатов неудачных для России исторических событий (прежде всего, военных поражений).

- Ключевые слова

- социология литературы, «попаданческая» альтернативная история как жанр фантастики, общественное сознание, национальная историческая ментальность

- Дата публикации

- 12.07.2023

- Год выхода

- 2023

- Всего подписок

- 12

- Всего просмотров

- 137

Современная социология имеет тенденцию превращаться в своего рода науку о социологических опросах. Между тем есть много важных социальных проблем, осмысление которых требует не только опросов, или даже вовсе не опросов. Предложенный Р.Н. Абрамовым [Абрамов, 2023] подход к изучению общественного сознания россиян через анализ «потребляемых» ими литературных произведений показывает креативные возможности не-опросных методов. Но возможности этого подхода требуют комплексного обоснования, осмысления и применения.

От ленинского «зеркала» – к вульгарному социологизму и к научному. В советские времена образцом социологического подхода к анализу художественных произведений являлась статья В.И. Ленина о Л. Толстом как «зеркале русской революции» (1908). Формула «имярек – зеркало такого-то социального явления/процесса» стала в СССР популярным приемом интерпретации едва ли не любых художественных произведений/направлений. Такой вульгарно-социологический подход подвергнут критике (см., напр., [Быстров, Камнев, 2019]), поскольку он де-факто приравнивает деятеля искусства к фотографу/публицисту. Однако есть культурные явления, для понимания которых концепт «зеркала» правомерен. Речь идет в первую очередь о явлениях культуры массовой.

Сознание любого человека (в т.ч. литератора), проецирующееся на его деятельность, является сложным сочетанием общего, особенного и единичного. С некоторой долей упрощения можно сказать, что оно состоит, (1) из некоторых общечеловеческих норм, (2) из ценностных норм, зависящих от уровня развития общества и места в нем конкретного индивида (формационный компонент), (3) из ценностных ориентаций, присущих той этноконфессиональной общности, в которую он входит (цивилизационный компонент), (4) из характерных особенностей конкретной самоценной личности. Чем более исключительно творчество литератора/художника/музыканта, тем большую роль в нем играют общечеловеческие ценности и индивидуальные особенности личности великого творца. Напротив, творцы скорее среднего уровня, ориентированные на среднего же потребителя художественных произведений, действительно отражают в своем творчестве в значительной степени культурные характеристики своей среды и эпохи – типичные для них стереотипы, мотивации и оценки [Латова, 2002]. Поэтому, например, рассматривать в качестве «зеркала» Советской России 1920–1930-х гг. гораздо правомернее И. Ильфа и Е. Петрова, чем М. Булгакова.

Предложенный Р.Н. Абрамовым взгляд на современную российскую фантастическую литературу в жанре «альтернативной истории»1 – трактовка ее как социологического феномена, проявляющего «общественные настроения, моральные дилеммы, идеологические противоречия и дух времени» [Абрамовб 2023: ?], – использует концепт «зеркала», демонстрируя возможность его интерпретации в духе социологизма научного. Однако данную интерпретацию нужно углубить и уточнить. Во-первых, следует указать органически заложенные в самом анализируемом жанре возможности и ограничения, обусловливающие его и привлекательность, и ограниченность. Во-вторых, хотя бы в первом приближении уточнить количественные характеристики изучаемого жанра, из которых вытекают выводы о факторах его популярности. В-третьих, изменить акценты в трактовке социальной тенденции, которая стоит за популярностью альтернативной истории (АИ): Р.Н. Абрамов делает акцент на советской ностальгии, но здесь заметнее феномен российского реваншизма.

Автор будет далее опираться в первую очередь на собственные с 1980-х гг. читательские и экспертные наблюдения за развитием АИ как науки («ретропрогнозирования») и жанра фантастики, на котором можно отследить взаимовлияние инноваций в научной и в художественной культуре ([Латов2; Латов, 2019] и др.). В качестве эмпирического обоснования будут использованы библиометрические аргументы электронных баз данных российского фэндома – тематических поисковых систем «Лаборатории фантастики» (ФантЛаба на >>>> и новейшей версии «Полной энциклопедии попаданцев в прошлое» (далее – «Энциклопедия попаданцев»)3.

3. Использовалась 27-я версия «Энциклопедии попаданцев», обновленная в январе-феврале 2023 г. и включающая информацию о 3267 романах российских (в основном) авторов, посвященных «попаданцам», в формах книжных и электронных контентов ( >>>> ). Хотя в этой базе есть некоторые переведенные на русский произведения зарубежных авторов (включая М. Твена и Л. Спрэга де Кампа), их доля мала. База не учитывает переизданий, некоторые циклы из нескольких книг учтены в ней как одно произведение, так что сделанные на ее основе количественные оценки следует рассматривать как выполненные в первом приближении.

Социальные истоки нового жанра. Р.Н. Абрамов справедливо указывает, что фантастика в жанре АИ имеет две основные сюжетные разновидности: в одной описывается мир, история которого с какого-то момента пошла по другому пути; в другой изменение истории – результат сознательных действий случайно (реже – сознательно) попавшего в прошлое нашего современника. Если в зарубежной фантастике чаще произведения первого («классического») типа, в отечественной абсолютно доминирует второй тип, который давно называют – с оттенком иронии – «попаданческой» фантастикой. В поисковой системе популярного электронного книжного магазина «ЛитРес» (https://www.litres.ru) есть рубрика «Попаданцы», отделенная от «Исторической фантастики». Подавляющая часть российской фантастики из перечисленных Р.Н. Абрамовым популярных книжных серий (типа «Фантастической истории»4), – «попаданческая» АИ. Для понимания такой асимметрии в развитии западной и российской фантастики проследим с позиции социологии литературы в общих чертах историю рассматриваемого жанра.

Научная фантастика, к которой принадлежит «попаданческая» АИ, родилась в XIX в., усилиями в первую очередь француза Ж. Верна и британца Г. Уэллса, как литература о специалистах-профессионалах, написанная часто такими же профессионалами5 и предназначенная в первую очередь читателям из «продвинутых» социальных слоев. В литературоведении давно стало общим местом, что ранняя научная фантастика была инновационна системным использованием научно-обоснованных гипотез и новыми главными героями. Изобретатели, инженеры, капитаны, ученые, журналисты и другие занятые креативным трудом люди с высоким образованием и/или квалификацией, – это те самые профессионалы, «креаклы», системным изучением которых социологи занялись во второй половине ХХ в., когда эта социальная группа стала массовой и претендующей на доминирование в рождающемся постиндустриальном обществе [Латов, Тихонова, 2021]. Литераторы опередили обществоведов в «открытии» новой авангардной социальной группы не менее чем на полвека: таков интервал между началом в 1860-е гг. «Необыкновенных путешествий» Ж. Верна и технократическими концепциями Т. Веблена 1910-1920-х гг.

Хотя основоположником «попаданческой» АИ (одновременно АИ в целом) считается американский фантаст Л. Спрэг де Камп – автор ставшего классикой жанра романа «Да не опустится тьма» (1939), на деле первые вполне приличные образцы обеих разновидностей жанра АИ создали в 1920-е гг. малоизвестные российские литераторы. Речь идет о книгах «Пугачев-победитель» (1924) эмигранта М. Первухина и «Бесцеремонном Романе» (1928) советских писателей В. Гиршгорн а, И. Келлер а и Б. Липатов а. «Открытие» нового жанра произошло в русле общего стремления к экспериментам. После революций 1917 г. история России сделала казавшийся немыслимым поворот. Сознание отечественных деятелей культуры оказалось раскрепощено для смелых инноваций.

Однако окно возможностей захлопнулось к концу 1920-х. Можно согласиться с К. Булычевым (И.В. Можейко), одним из ведущих советских фантастов, что фантастика как таковая оказалась «падчерицей эпохи». Это было проекцией двусмысленного положения советской интеллигенции, которая, с одной стороны, считалась авангардным создателем передовых технологий и идей, с другой стороны, постоянно (не без оснований) подозревалась в пониженной политической лояльности, в претензии на самостоятельность от официальных идеологем. А жанр АИ, по самой своей природе популяризирующий представление о многовариантности истории и выдающейся роли отдельной личности, был несовместим с советским «официальным» обществоведением. Хотя с 1950–1960-х гг. научная фантастика полноправно вернулась в советскую литературу, примеры «игр с историей» в советской фантастике можно перечислить на пальцах одной руки.

Активное развитие отечественной фантастики в жанре АИ стартовало, справедливо отмечает Р.Н. Абрамов, в 1990-х, под влиянием прежде всего перевода книг Л. Спрэга де Кампа и Р. Харриса. В конце 2000-х на российских читателей обрушилось буквально цунами «фантастических историй». Однако рост количества быстро обернулся катастрофическим падением качества. Из более чем 3 тыс. «попаданческих» произведений, отмеченных в «Энциклопедии попаданцев», оценками 4 или 5 по пятибалльной системе отмечено 420, т.е. менее 13%6. Налицо парадокс: совокупный тираж книг «попаданческой» АИ измеряется миллионами7 (не считая электронных контентов), но более чем 4/5 этого моря книг поклонники жанра оценивают на удовлетворительно.

7. Напр., книги серии «Фантастическая история» издавались «Альфа-книгой» тиражами обычно 3-8 тыс., хотя наиболее популярные циклы (трилогия А. Злотникова «Царь Федор» – о «попаданце», чье сознание попало в начале XVII в. в тело Федора Годунова, сына Бориса Годунова) тиражировались до 30-35 тыс. экземпляров. Следовательно, в одной только этой серии (157 изданий с 2010 г.) вышло около миллиона экземпляров.

Симтоматично, что ежегодная премия им. Тита Ливия, которую начали в 2005 г. вручать за достижения в «альтернативно-историческом формате фантастической литературы», просуществовала недолго, после 2009 г. ее вручение прекратилось. Видимо, достижения премировать не хотели даже фанаты жанра. Из выдающихся отечественных фантастов в «попаданческой» АИ отметился Д.М. Володихин8. Его роман «Доброволец» (2007 г., дважды переиздавался) принципиально необычен для жанра: заброшенный из нашего времени для изменения Гражданской войны, главный герой осознает невозможность в одиночку что-то изменить и переживает реальные исторические события как рядовой участник Белого движения9.

9. Как отметил на ФантЛабе один читатель, «к фантастике роман относится только лишь потому, что “про пападанцев — нынче книги покупают”. И автор просто воспользовался этим трендом, чтобы издать этот социально-исторический роман» (https://fantlab.ru/work117566).

Жанр «попаданческой» АИ в России начала нашего века приобрел, таким образом, парадоксальное свойство: на этот культурный «продукт» высок спрос несмотря на низкое качество. Такое возможно, только если «продукт» удовлетворяет какую-то остродефицитную потребность.

Блеск и нищета «попаданческой» альтернативной истории. Для понимания социальных факторов странного сочетания популярности и низкокачественности «попаданческой» АИ в современной России надо обратить внимание на возможности и ограничения, которые изначально были заложены в жанре. «Попаданческая» АИ вызывает у читателей большой интерес в первую очередь за счет сходства с жанром робинзонады. Как известно, сюжет «Робинзона Крузо» (1719) стал откликом на западноевропейскую культурную революцию, связанную с формированием нового типа личности – инновационного индивида, желающего и способного преобразовывать враждебный окружающий мир. «Попаданческая» АИ стала реинкарнацией старого сюжета: невольно попадая в прошлое (как Робинзон невольно попадал на необитаемый остров), главный герой демонстрирует способность не просто выживать среди людей примитивной культуры, но модернизировать прошлое, подтягивая его к «светлому будущему»10. Это – реакция на современный социум, где отчужденный индивид обречен чувствовать одиночество в толпе и должен находить силы, чтобы бороться не с враждебной природой, а с порой не менее враждебными социальными обстоятельствами. Но, сохраняя прометеев запал робинзонады, «попаданческая» АИ сохраняет и органически присущее ей высокомерие модернизированной личности в отношении аборигенов. Это – черта «свободной» личности модерна, которая желает научиться «завоевывать друзей и оказывать влияние на людей» (Д. Карнеги), но боится сама оказаться объектом влияния и завоевания.

Другое противоречие сюжетной схемы «попаданчества», – противоречие между нацеленностью «попаданца» на обновление архаичного прошлого и копирующим характером действий самого «попаданца». Он предлагает людям прошлого новые для них технологии и идеи, но сам имеет их в готовом виде, не задумываясь, что его собственные технологии и, главное, идеологемы могут быть ущербны и даже ошибочны с точки зрения более отдаленного будущего. Организация пролетарской революции, которой успешно занимался в XIX в. «бесцеремонный Роман», выглядит более чем сомнительно с современной точки зрения. Да и спасение у Л. Спрэга де Кампа остготской Италии от завоевания Византией, самой цивилизованной страной той эпохи, можно истолковать как срыв перспективы православного ренессанса. Одним словом, читателю предлагается априори верить, что хорошо/прогрессивно то, что прямо ведет к современной ему (читателю) цивилизации, и плохо/реакционно всё, что движение к ней замедляет или отклоняет. Это представление о единственно верном пути исторического развития, критически переосмысленное обществоведами лишь в конце ХХ в. (в рамках, например, дискуссии о «конце истории»), не вполне преодолено в современной культуре11. Поэтому основоположников АИ трудно упрекать в том, что они не видели опасности копирующей модернизации. Однако сюжетообразующая претензия «попаданца», что он заведомо лучше предков знает, «как надо», была одной из скрытых мин, которые обусловили быстрое «приедание» читателя «попаданчеством».

Третья имманентная особенность «попаданческой» АИ – представление о правителях как почти демиургах истории. Это обусловлено не только динамикой литературного сюжета («попаданец» обязан осуществить радикальные перемены быстро, иначе читать о его приключениях неинтересно), но и историческим опытом великих реформаторов (Цезаря, Кромвеля, Петра I, Наполеона, Ленина…). Между тем давно осознано, что, с одной стороны, самый самодержавный правитель всегда «ограничен удавкой», с другой – чем радикальнее преобразования «сверху», тем выше вероятность, что за периодом революционных перемен наступит – сразу или через несколько поколений – частичный откат назад. Основоположники «попаданческого» жанра, скорее всего, вполне осознавали эту ограниченность своей сюжетной модели и активно использовали иронию и юмор, подчеркивая условность сюжета12. В постсоветской же литературе в «попаданческой» АИ юмора почти нет: заметно, что многие авторы хотят научить читателя «правильно любить Родину», что предполагает ответственную серьезность.

Четвертая принципиальная особенность «попаданческой» литературы – легкость превращения АИ в современную «политику, обращенную в прошлое». Не удивительно, что произведения российских литераторов-новаторов являлись прямой реакцией на недавние политические события: эмигрант М. Первухин превратил альтернативную историю восстания Пугачева в прямую метафору желаемого исхода Гражданской войны (монархисты в «Пугачеве-победителе» в конце концов берут верх), советские авторы «Бесцеремонного Романа» так же прямо указали на желательность пролетарской революции в Европе на столетие раньше. Менее очевидно, что «Да не скроется тьма» Л. Спрэга де Кампа тоже была актуальным политическим высказыванием. Когда в конце 1939 г. американский фантаст описывал спасение Западной Европы от «темных веков», наступление которых связано с разгромом Византией остатков античной цивилизации, то вполне понятно, о какой именно угрозе Западу с Востока думали первые читатели этого романа. Эта ориентация сюжета на решение в прошлом проблем нынешнего дня придавала «попаданческой» фантастике одновременно силу и слабость. Когда читатель воспринимает приключения «попаданца» как аллюзию на современность, аудитория расширяется за счет тех, кому интересны не художественные достоинства книги и не ее историческая достоверность (она в рамках жанра может варьировать в очень широких пределах), а ее идеологичность. Но политический памфлет принципиально имеет короткую жизнь и предполагает «простоту» в расчете на не слишком притязательного читателя. Хороший писатель будет избегать прямолинейности за счет стилистического изящества и сюжетного мастерства (так произошло с «основополагающим» романом Л. Спрэга де Кампа), но коммерческий литератор может эксплуатировать политическую злобу дня, мало заботясь о долгой жизни своих книг.

Противоречивые потенции «попаданческой» литературы обусловили сначала взрыв ее популярности в России конца 2000-х гг., а потом рост разочарованности в ней.

Парадоксы хронологии «попаданчества». Для лучшего понимания развития жанра «попаданчества» посмотрим его библиометрические характеристики.

Р.Н. Абрамов полагает, что «в бэкграунде основного корпуса этой литературы лежит рессентимент как следствие постколониальной и постимперской травмы, фантомной боли за утраченные территории, техническую мощь и ценности, а также другие симптомы, составляющие анамнез болезненного постсоветского сознания» [Абрамов, 2023: ?]. Если бы главную роль играли эти мотивы, то следовало бы ожидать, что «попаданческая» АИ станет популярна в 1990-х гг., когда «постимперские» травмы были совсем свежи и продолжали «кровоточить» (в форме, например, «чеченских войн»). Но реальная динамика публикаций «попаданческих» произведений иная (рис. 1).

Если проследить даты первых публикаций (без учета переизданий) романов о путешествиях/«попаданчестве» в прошлое, обнаруживается, что в 1990-е гг. ежегодно выходило не более пяти таких произведений13. В 2001–2009 гг. частота плавно повысилась до примерно 20 романов в год. Затем стремительный скачок: ежегодное количество новых романов подпрыгивает в 2010 г. вдвое и продолжает расти до абсолютного максимума (78) в 2012 г. Ежемесячная публикация многотысячными тиражами четырех – шести новых романов определенного жанра – несомненное свидетельство наличия систематически читающих именно такие произведения. В 2013–2021 гг. количество ежегодно публикуемых новых романов колеблется на уровне 40–50, пока в 2022 г. не падает вдвое.

Рис. 1. Динамика первых публикаций романов российских фантастов про путешествия/«попаданчество» в прошлое, 1999–2022 гг., согласно ФантЛабу

Резкие изменения в 2010–2012 и 2022 гг. показывают, что «постимперский рессентимент» и ностальгия по СССР, акцентируемые Р.Н. Абрамовым, играли в популярности «попаданческой» АИ не самую важную роль. Такие скачки правомернее считать реакцией российских специалистов/профессионалов, остающихся главной аудиторией читателей фантастики, на «возрождение России», понимаемой как возвращение к активной «имперской» политике после победного для России конфликта с Грузией. То, что скачок публикаций книг о «попаданцах» начался примерно через полтора года после войны 2008 г., не должно удивлять: издательствам и авторам надо было уловить общественный запрос, написание романа и издательский цикл тоже требуют времени. Но Крымская весна 2014 г. нового роста спроса на эту разновидность историко-патриотической литературы не вызвала, а Донецкая весна 2022 г. привела к обвалу спроса на нее.

Р.Н. Абрамов полагает, что «”попаданческая” фантастика может пониматься как идеологическое и утопическое бессознательное, облаченное в литературные формы и артикулирующее аффективные исторические травмы общества» [Абрамов, 2023: ??]. Трактовка «попаданческой» АИ как реакции на «исторические травмы» правомерна, но надо уточнить, о каких травмах и реакциях на них идет речь.

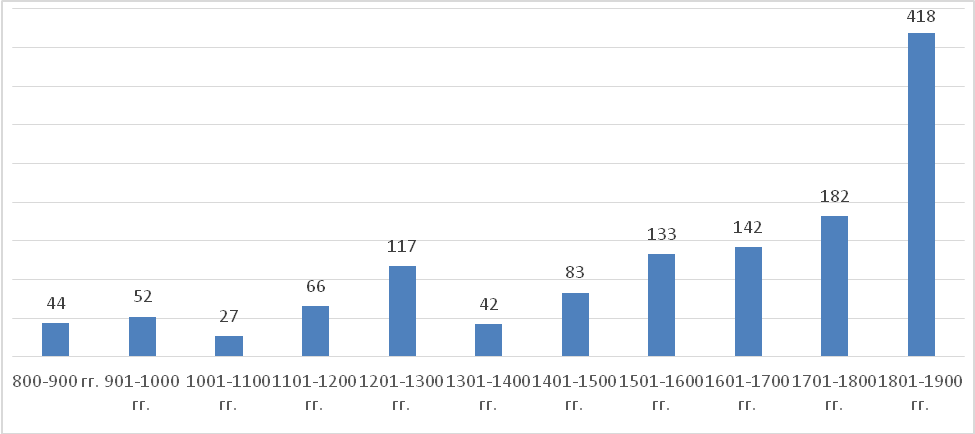

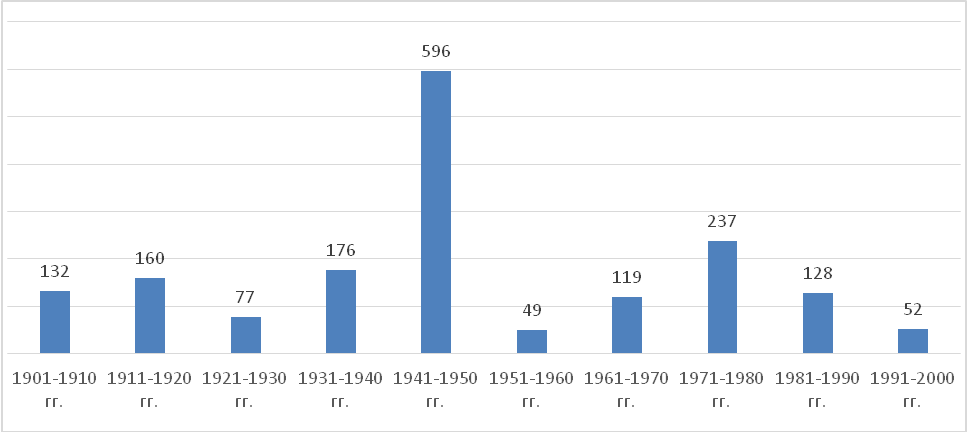

Для выделения исторических событий, «переигрывание» которых высоко популярно, рассмотрим по «Энциклопедии попаданцев» эпохи, в которые авторы «посылают» современных россиян14 (рис. 2, 3). Полученные графики можно рассматривать как диаграммы актуальности исторических эпох для российских читателей из средних слоев15.

15. Систематическое чтение любой (в т.ч. художественной) литературы по истории предполагает интерес к ней, выходящий за пределы учебных знаний, что характерно в первую очередь для специалистов-профессионалов, людей с образованием и повышенными культурными запросами. Поэтому приводимые Р.Н. Абрамовым определения типичных читателей «попаданческой» фантастики требуют уточнения. Про «охранников автостоянок и торговых центров» было сказано, скорее всего, с оттенком иронии. В перечне же признаков «средние года, отслуживший в армии, на обычной работе, не богач и не бедняк» отсутствует главное – речь идет о работе, обычной для горожанина-специалиста (не для рабочего или сельчанина). Характерно, что в роли «попаданца» чаще выступает современный специалист. Впрочем, у разных сегментов «попаданческой» литературы наверняка есть существенно разные аудитории, так что любители читать про «попаданцев» в средневековье, возможно, слабо пересекаются с читающими о «попаданцах» в Великую Отечественную войну.

Самой ранней исторической эпохой высокого внимания авторов «попаданческой» фантастики является XIII в., эпоха монголо-татарского нашествия, резко негативно изменившего спонтанное развитие нашей цивилизации. Затем от XVI в. к ХХ в. количество «попаданческих» произведений растет почти в геометрической прогрессии: чем ближе к нам история, тем она актуальнее.

Рис. 2. Динамика произведений о «попаданцах» по историческим эпохам, в которые попадает персонаж, IX-XIX вв., по «Энциклопедии попаданцев»

В рамках ХХ в. различимы три пика: 1910-е – время революций и Гражданской войны, 1940-е – время Великой Отечественной войны, 1970-е – апогей советской эпохи. Предположение Р.Н. Абрамова о большом значении ностальгии по СССР объясняет только третий пик. Для объяснения первых двух, как и для пика XIII в., лучше подходит гипотеза о болезненности определенных периодов национальной истории для современных россиян.

Рис. 3. Динамика произведений о «попаданцах» по историческим эпохам, в которые попадает персонаж, 1901–2000 гг., по «Энциклопедии попаданцев»

«Попаданческая» АИ как проекция настоящего в прошлое. В массиве произведений «попаданческой» АИ есть парадоксы, связанные с исключением ряда исторических травм и определенных путей их преодоления (предотвращения). Например, хотя одной из явных травм являются репрессии 1930-х гг. (даже поклонники Сталина и Берии склонны осуждать «ежовщину» 1937-1938 гг.), в море «попаданческой» фантастики почти нет «переигрывания» именно этих событий16. Трудно найти в этом море и попытки пораньше внедрить/расширить в России парламентаризм (хотя бы на уровне новгородского/псковского вече и Земских соборов) или веротерпимость (хотя бы внутри православия, чтобы избежать раскола XVII в.). Зато практически всегда «попаданец» помогает русским предкам17 выигрывать войны (с американцами, немцами, японцами, англичанами, шведами, поляками и прочими европейцами, реже с татарами, турками) и технологически возвыситься над странами Запада. Здесь необходимо уточнить, какие потребности удовлетворяет чтение «попаданческой» фантастики.

17. «Попаданческая» АИ развивается как подчеркнуто русско-культурное направление. Сюжеты, когда российский автор трактует «попаданчество» с позиций озабоченности историей других народов России, редки.

Социологи давно пишут о высоком «запросе на перемены» у современных россиян, не удовлетворенных сложившимся в 1990–2000-е гг. положением, когда Россия, потеряв после распада СССР статус одного из глобальных центров силы, сохранила отставание от Запада по социально-экономическим критериям. Естественным следствием стало массовое желание реванша – стремление «переиграть» неприятный итог ХХ века. Это настроение было слабым в 1990-е гг., когда большинство россиян выживали, адаптируясь к новым условиям, которые казались тогда единственно возможными. Перелом наметился в первой половине 2000-х гг., когда российская экономика преодолела трансформационный кризис, а российская политика – сепаратистскую дезорганизацию. Решающий сдвиг произошел после 2008 г., когда обнаружилось, что Россия может не только адаптироваться к новым условиям, но и настаивать на своих «правилах игры», пусть на локальном уровне.

Метод реванша, который реализовался в реальной жизни, – основанный на использовании военной силы против прозападных политических противников под централизованным управлением высшего политического руководства – оказался воспринят массовым сознанием как универсальный. Его восторженное одобрение облегчалось тем, что он хорошо сочетался с российской традицией преклонения перед носителями высшей власти (царями, генсеками), если они добиваются успехов, а также опирался на официальный дискурс, все более конфронтационный к Западу. Единожды успешно реализованный сюжет хотелось повторить вновь и вновь – в реальном настоящем и в иллюзорном прошлом.

Почувствовав массовый спрос на «переигрывание» истории поражений, крупные российские издательства начали в 2000–2010-е гг., как показывает библиометрия, едва ли не на конвейере тиражировать книги о том, как наши современники попадают в прошлое и улучшают его. Общим правилом подобного улучшения является стремление построить/сохранить великую Россию как экономически успешное (с высокотехнологичным рыночным производством), централизованно управляемое победоносное государство. Произведения, которые от этого канона отступают (не ориентируются на державно-либеральную модель), успехом у отечественных читателей пока не пользуются18. Правда, судя по спаду тиражирования «попаданчества» в 2022 г., у закрепившегося в 2010-е гг. канона наметился кризис – в этом тоже можно видеть отражение кризиса реальной жизни россиян.

«Попаданческая» фантастика в контексте исторической ментальности россиян. В современном российском обществоведении, изучающем общественное сознание, недостаточно комплексно изучен феномен национальной исторической ментальности – совокупности актуальных в данной стране взглядов на мировую историю в целом и на свою историю в частности. Лишь в последние годы в России стала набирать популярность «публичная история» – изучение формирования представлений об истории под влиянием государственной политики, художественных произведений, движений реконструкторов и краеведов, семейной памяти и т.д. Изучение АИ – одно из направлений этого нового научного дискурса [Галина, Кукулин, 2021], принципиально отличного от традиционных сетований, что россияне плохо владеют научными знаниями об истории. Изучающие «публичную историю» давно перестали удивляться систематическим расхождениям между академической «историей историков» и «коллективной памятью общества», под которой понимаются «представления, бытующие как часть повседневной культуры и тесно сплетенные с различными житейскими воззрениями» на историю» [Ермольцев, 2010]. Отечественные социологи пока чаще анализируют отдельные элементы этого явления. Целостной социологической концепции национального восприятия истории (как одного из важных элементов общественного сознания) российскими социологами не создано, хотя подходы к ней есть (см., напр., [Бараш, 2021]). Осмысление парадоксов «попаданческой» АИ необходимо производить в рамках осмысления российской исторической ментальности как более общего явления (см. подходы к этому в [Фрумкин, 2016; Галина, 2017; Путило, 2020]).

Многотиражность «попаданческих» книг, недостатки большинства которых читателям хорошо видны, показывает, что спрос на эту литературу определяется не только и не столько их стилистическим изяществом и оригинальностью сюжета, сколько «общей озабоченностью историей в современной русской культуре» [Фрумкин, 2016]. Российская культура действительно историоцентрична. Но историоцентричность в ней сочетается с высокой виртуализацией истории.

У исторической ментальности современных россиян есть тяготение не столько к реальной истории, сколько к виртуальным (иллюзорным) версиям событий прошлого. Проявлением этой черты является внимание отечественных читателей к разнообразнейшей квази- и околоисторической литературе. Фантастическая АИ, четко презентующая себя как синтез реальных фактов с художественным вымыслом, оказывается с этой точки зрения в одном ряду с литературой, маскирующейся под научную, но имеющую зачастую еще более высокий градус фантастичности. Достаточно вспомнить о массово тиражируемой «новой хронологии», которая с самого начала воспринималась нормальными историками как не более чем сборники преднамеренных ошибок. В отличие от «попаданческой» фантастики, «новая хронология» a la Фоменко презентуется ее адептами как оригинальная научная теория, доказывающая величие средневековой Руси, которое якобы в новое время тайно извращено западными историками и их российскими пособниками. В сравнении с «новой хронологией», популяризацией «Велесовой книги» и т.д. ближе к исторической науке стоят «мифоборческие» книги В.В. Мединского, в которых, по отзывам критиков, «”партия власти” правит историю» [Буровский и др., 2012]. Автор не раз переизданной серии «Мифы о России» честно признавался, что он не против исторических мифов и стремится научно критиковать «плохие» мифы, а «хорошие», способствующие национальному единству, наоборот, укреплять.

Такая высокая популярность полу-, около- и ненаучной литературы о «другой» (более «правильной» и привлекательной) истории19 заставляет задуматься об особенностях исторической ментальности современных россиян. Наше прошлое остается для слишком многих болезненно-травмирующим. Россияне с элементарно развитым историческим сознанием не столько гордятся успехами «героев былых времен», сколько сожалеют об упущенных возможностях. Восприятие значительной части отечественной истории как травмы, от которой хотелось бы избавиться, является в значительной степени проекцией на прошлое отношения многих россиян к настоящему. Кому не нравится реальное настоящее России, тому не нравится и ее реальное прошлое20. Откровенно фантастические, квази-научные и полу-научные виды «правильной» истории (соответствующей не столько объективным фактам, сколько желаниям современных людей) стали своего рода «опиумом для народа» – болеутоляющим, которое снижает болезненность восприятия современной ситуации, хотя и не лечит. Такая интерпретация хорошо объясняет массовый спрос россиян на «попаданческую» АИ и другие версии пусть иллюзорной, но «правильной» национальной истории.

20. «Поскольку мы не удовлетворены современностью, постольку естественно эта наша неудовлетворенность проецируется назад по шкале времени, превращаясь в желание внести исправления в предысторию» [Фрумкин, 2016: 21].

Библиография

- 1. Абрамов Р.Н. Российская фантастика в жанре альтернативной истории как отражение массового сознания: социологические подходы // Социологические исследования. 2023. №4. С. ??? DOI:

- 2. Бараш Р.Э. Историческая память и историческая компетентность россиян: социологическое измерение // Цифровой ученый: лаборатория философа. 2021. Т. 4. № 4. С. 93–103.

- 3. Буровский А., Кремлев С., Нерсесов Ю. и др. Анти-Мединский. Опровержение. Как партия власти правит историю. М.: Эксмо, 2012.

- 4. Быстров В.Ю., Камнев В.М. Вульгарный социологизм: история концепта // Социологическое обозрение. 2019. Т. 18 № 3. С. 286–308.

- 5. Володихин Д. Феномен фольк-хистори // Отечественная история. 2000. № 4. С. 16–24.

- 6. Галина М. Вернуться и переменить. Альтернативная история России как отражение травматических точек массового сознания постсоветского человека // Новое литературное обозрение. 2017. № 4 (146). С. 258–271.

- 7. Галина М., Кукулин И. Альтернативная история // Все в прошлом: теория и практика публичной истории. Под общ. ред.: А. Завадский, В. Дубина. М.: Новое издательство, 2021. С. 155–186.

- 8. Ермольцев Д. Книга Ферро и российский опыт рассказов о прошлом // Ферро М. Как рассказывают историю детям в разных странах мира. М.: Книжный Клуб 36`6, 2010.

- 9. Латов Ю.В. Ретропрогнозирование как элемент национальной исторической ментальности // Общественные науки и современность. 2019. № 1. С. 99–114.

- 10. Латов Ю.В., Тихонова Н.Е. Новое общество – новый ресурс – новый класс? (К 60-летию теории человеческого капитала) // Terra Economicus. 2021. Т. 19 (2). С. 6–27.

- 11. Латова Н.В. Чему учит сказка? (О российской ментальности) // Общественные науки и современность. 2002.№ 2. С. 180–191.

- 12. Путило О.О. Образ альтернативной России в альтернативно-исторической фантастике // Вестник славянских культур. 2020. Т. 55. С. 151–162.

- 13. Фрумкин К.Г. Альтернативно-историческая фантастика как форма исторической памяти // Историческая экспертиза. 2016. № 4. С. 17–28.