- Код статьи

- S013216250026380-1-1

- DOI

- 10.31857/S013216250026380-1

- Тип публикации

- Статья

- Статус публикации

- Опубликовано

- Авторы

- Том/ Выпуск

- Том / Номер 6

- Страницы

- 42-55

- Аннотация

Ряд современных исследований неравенства подчеркивают важность учета не только объективных характеристик, но и субъективного его восприятия. Это делает актуальным исследование возможных детерминантов отношения к неравенству. Помимо этого, исследовательский интерес представляет изменчивость отношения к неравенству с течением времени. Насколько отношение к неравенству в России изменилось за последние годы? И насколько отношение к неравенству россиян отличается от населения других стран? Учет субъективных аспектов неравенства позволит лучше понимать социальные процессы, происходящие в российском обществе. На данных Европейского социального исследования за 2006-2016 гг. изучены особенности субъективного восприятия неравенства россиянами - представителями различных групп населения, а также их динамика. В качестве объективных фактических показателей неравенства по доходу были использованы коэффициент Джини и децильный коэффициент. Отдельное внимание уделено дифференциации взглядов в зависимости от социально-демографических, доходных и других характеристик населения.

- Ключевые слова

- неравенство, восприятие неравенства, население, дифференциация

- Дата публикации

- 12.07.2023

- Год выхода

- 2023

- Всего подписок

- 12

- Всего просмотров

- 136

Введение. Большое внимание ученых и общественных деятелей к исследованиям неравенства не только свидетельствует об актуальности проблемы, но и указывает на важность выявления оценок неравенства социумом, позволяет рассматривать проблему социального восприятия неравенства как неотъемлемый компонент общественного сознания. В последние десятилетия в исследованиях экономического неравенства все большее внимание уделяется субъективному восприятию конкретных его аспектов. О важности в исследованиях неравенства учета не только объективных его характеристик, но и субъективного его восприятия говорится в [Cochrane, 2015; McCloskey, 2014; Капелюшников, 2017, 2019]. Ряд исследований показали, что запрос на снижение неравенства сильнее коррелирует с субъективными оценками глубины неравенства в стране, чем с объективными показателями [Bussolo et al., 2019; Engelhardt, Wagener, 2014].

Согласно результатам регрессионного анализа [Gimpelson, Treisman, 2018], на запрос на сокращение неравенства статистически значимо влияет субъективная оценка неравенства, в то время как объективный показатель неравенства – коэффициент Джини – влияет не значимо. В связи с чем авторы предложили вести дискуссию о неравенстве в рамках теории «воспринимаемого неравенства» [ibid: 27].

Данные результаты делают актуальным исследование отношения общества к неравенству и возможных детерминантов отношения к неравенству. В статье в качестве детерминантов рассмотрен ряд индивидуальных характеристик населения; уделено внимание дифференциации взглядов в зависимости от социально-демографических, доходных и других позиций. Помимо этого, рассматривается динамика отношения к неравенству в России за последние годы. Ставится вопрос: насколько это отношение отличается от населения других стран. Учет субъективных аспектов неравенства позволит лучше понимать социальные процессы, происходящие в российском обществе.

Теоретико-методологические основания и методология исследования. Субъективному восприятию неравенства россиян и представлениям о его легитимном уровне посвящен ряд работ [Gimpelson, Monusova, 2014; Горшков, Тихонова и др., 2008; Мареева, 2018; Мареева, Тихонова, 2016; Монусова, 2016, 2017; Салмина, 2012, 2017; Тихонова 2006; Шкаратан 2009], внесших значимый вклад в изучение проблемы. Результаты данных исследований учтены нами при формировании гипотез исследования.

Согласно оценкам В. Гимпельсона и Д. Трейзмана, более высокие запросы на сокращение неравенства свойственны женщинам, людям без высшего образования, пожилым и сторонникам «левых» политических взглядов [Gimpelson, Treisman, 2018]. Согласно некоторым исследованиям, отношение россиян к неравенству различается в зависимости от их представлений «о справедливости» [Мареева, 2018; Салмина, 2012, 2017] и от возможностей для вертикальной мобильности населения [Монусова, 2016]. Выявлено, что более терпимо к неравенству доходов относится население стран, в которых хорошо работают механизмы вертикальной социальной мобильности [Gimpelson, Monusova, 2014].

Исходя из анализа данных исследований, нами сформулированы следующие гипотезы: 1) более высокие запросы на сокращение неравенства свойственны женщинам и людям более старших возрастных когорт; 2) наличие высшего образования статистически значимо влияет на отношение к перераспределению: чем уровень образования выше, тем ниже уровень социального запроса на сокращение неравенства; 3) из индивидуальных характеристик населения наиболее сильное влияние на восприятие неравенства оказывает уровень дохода: чем выше доход, тем выше и терпимость к неравенству в стране, т.е. ключевую роль играет фактор «личного интереса» и сопутствующей личной выгоды от возможного перераспределения; 4) значимое влияние на запросы россиян на сокращение неравенства оказывает ценность «равенства», если ее интерпретировать как ценность предоставления всем людям равных возможностей.

Данные гипотезы проверены на массиве данных Европейского социального исследования («European Social Survey», сокращ. – ESS)1, которые позволяют провести необходимые расчеты и содержат данные опросов населения большого количества стран, включая Россию. Были использованы методы описательной статистики, корреляционный анализ и регрессионный анализ. Корреляционный анализ, в частности, был проведен на этапе отбора предикторов для включения в уравнение регрессии.

Динамика запросов на сокращение неравенства в России и других странах. Для оценивания запроса на сокращение неравенства было выбрано согласие респондентов с высказыванием «Правительство должно принять меры для уменьшения разницы в доходах между людьми». Доля сторонников сокращения неравенства оценивалась как сумма процентов населения, выбравших варианты ответа «полностью согласен» и «согласен» (в шкале от 1 до 5, где 1 – полностью согласен, 5 – совершенно не согласен).

В таблице 1 представлена динамика запросов на сокращение неравенства у россиян и у населения других стран Европы в 2000-е гг. Изменение запросов россиян на сокращение неравенства не является линейным и однонаправленным. В 2008-2010 гг. наблюдалось заметное увеличение доли сторонников сокращения неравенства с 69,7 до 80,8%. Можно предполагать, что это было связано с последствиями экономического кризиса 2008-2009 гг. В 2012–2016 гг. социальные запросы продолжили снижаться, достигнув – по доле сторонников сокращения неравенства – примерно уровня 2008 г. (69,7%), но все еще ниже 2006 г. (78,1%). Здесь следует отметить, что опрос 2008 г. в России был проведен до начала экономического кризиса, поэтому он еще не отражает последствия падения доходов населения.

Динамика изменения запросов на сокращение неравенства в странах Европы за период с 2006 по 2016 гг. также была разнонаправленной. Более чем в половине стран, по которым есть данные, запросы на сокращение неравенства выросли или остались неизменными. Сильнее всего они выросли в Германии (на 10,6 п.п.), в Великобритании (на 7,8 п.п.) и в Австрии (на 7,3 п.п.). Здесь и далее в тексте для анализа динамики мы используем период 2006–2016 гг., а не 2006–2018 гг., так как на момент проведения исследования по России доступны данные только за 2016 г.

Россия относится к числу стран, в которых в 2006–2016 гг. запросы на сокращение неравенства снизились, при этом среди рассмотренных нами стран – сильнее всего. Доля сторонников сокращения неравенства за десятилетие снизилась на 9,9 п.п. (с 78,1% до 68,2%).

На втором и третьем месте после России – Польша (сокращение на 8,6 п.п.) и Эстония (сокращение на 7,2 п.п.). При этом отношение к неравенству в Эстонии примерно такое же, как и в России. В России – 68,2% сторонников сокращения неравенства, в Эстонии – 69,1%.

Таблица 1 Доля согласившихся с высказыванием «Правительство должно принять меры для уменьшения разницы в доходах между людьми» (сумма «полностью согласных» и «согласных»), ESS, 2002-2018 гг., в %

| 2002 | 2004 | 2006 | 2008 | 2010 | 2012 | 2014 | 2016 | 2018 | Изменение в 2006–2016 гг., п.п. | |

| Россия | 78,1 | 69,7 | 80,8 | 75,9 | 68,2 | -9,9 | ||||

| Албания | 88,4 | |||||||||

| Австрия | 68 | 67 | 69,8 | 82,6 | 77,1 | 79,3 | 7,3 | |||

| Бельгия | 70,5 | 65,6 | 68,2 | 69,8 | 70,1 | 71,2 | 71,2 | 72,3 | 72,8 | 4,1 |

| Болгария | 88,5 | 78,2 | 87,2 | 87,6 | 87,9 | |||||

| Швейцария | 64,6 | 65,1 | 69,9 | 67 | 68,1 | 67,7 | 58,5 | 65 | 63,4 | -4,9 |

| Кипр | 85,8 | 79,8 | 86,8 | 81,4 | 78,7 | |||||

| Чехия | 52 | 62,9 | 54,5 | 63,3 | 63,3 | 55,6 | 44,5 | 49 | ||

| Германия | 53,4 | 55 | 60,8 | 64,5 | 67,4 | 72,5 | 70,8 | 71,4 | 73,4 | 10,6 |

| Дания | 43,4 | 38 | 39,5 | 41,7 | 39,4 | 39,6 | 36,8 | |||

| Эстония | 78,2 | 76,3 | 68,5 | 74,4 | 79,9 | 78,1 | 69,1 | 66,2 | -7,2 | |

| Испания | 79,6 | 79,7 | 83,9 | 80 | 81 | 83,5 | 86,1 | 84,2 | 0,3 | |

| Финляндия | 76,8 | 66,4 | 73,5 | 74,6 | 75,1 | 73,6 | 72,9 | 71,6 | 73,2 | -1,9 |

| Франция | 83,4 | 82,8 | 79,1 | 78 | 80,4 | 75,5 | 70,3 | 74,7 | 79,1 | -4,4 |

| Великобритания | 62 | 59,2 | 56,8 | 58,3 | 61,2 | 64,2 | 62,9 | 64,6 | 66,7 | 7,8 |

| Греция | 90,1 | 93,6 | 92,1 | 82,4 | ||||||

| Хорватия | 78,9 | 84,6 | ||||||||

| Венгрия | 84,1 | 87,3 | 84,9 | 84,2 | 87,5 | 85,9 | 86,9 | 86,3 | 84 | 1,4 |

| Ирландия | 77,2 | 71,9 | 69,2 | 73,5 | 77,6 | 77,7 | 75,6 | 71,6 | 72,5 | 2,4 |

| Исландия | 77,6 | 71,7 | 76,5 | |||||||

| Израиль | 80,7 | 75,1 | 80,9 | 85,5 | 80,4 | 73,7 | ||||

| Италия | 79 | 83,1 | 80,3 | 85,8 | ||||||

| Литва | 89,7 | 90 | 88 | 87,7 | ||||||

| Люксембург | 64,2 | 63 | ||||||||

| Латвия | 82,2 | |||||||||

| Нидерланды | 58,7 | 55,6 | 57,7 | 54,8 | 57,1 | 55,8 | 56,1 | 60,2 | 62,3 | 2,5 |

| Норвегия | 70,3 | 64,2 | 60,8 | 59,8 | 54,2 | 56,9 | 57,5 | 60,9 | 69,2 | 0,1 |

| Польша | 80,3 | 82 | 81,1 | 75,5 | 75,2 | 78,6 | 80 | 72,5 | 71,1 | -8,6 |

| Португалия | 91,3 | 86,1 | 86,1 | 89,8 | 93,1 | 93,7 | 87,5 | 88,9 | 2,8 | |

| Румыния | 78,7 | |||||||||

| Сербия | 78,1 | |||||||||

| Швеция | 68,7 | 66,7 | 67,6 | 64,1 | 63,5 | 68,9 | 67,1 | 64,1 | -3,5 | |

| Словения | 84,4 | 85,3 | 81,1 | 86,7 | 89,8 | 87,2 | 83,9 | 85,9 | 84,4 | 4,8 |

| Словакия | 76,3 | 74,1 | 69,6 | 80,4 | 72,1 | |||||

| Турция | 90,6 | 88,7 | ||||||||

| Украина | 67,4 | 83,8 | 71,8 | 87,9 | 84,4 | |||||

| Косово | 84,9 | |||||||||

| В целом по всем странам | 70,9 | 72,3 | 72,9 | 75,6 | 76 | 72 | 72,3 | 73,5 |

Проведенный межстрановой анализ показал, что запросы россиян на сокращение неравенства находятся на уровне европейских стран с более низкими показателями неравенства по доходам, т.е. доля сторонников сокращения неравенства в России могла бы быть существенно выше текущих ее значений. В частности, в 2016 г., согласно тесту Краскела-Уоллиса, запросы россиян статистически значимо не отличались от населения Австрии, Бельгии, Германии, Финляндии и Польши. Во всех этих странах уровень доходного неравенства – по всем рассмотренным индикаторам неравенства – ниже, чем в России. Например, если в России в 2016 г. коэффициент Джини по оценке ОЭСР (располагаемый доход, после выплаты налогов) был равен 0,33, то в Германии – 0,29, в Польше – 0,29, в Австрии – 0,28, в Бельгии – 0,27, в Финляндии – 0,26.

Запросы на сокращение неравенства у разных групп населения: данные описательной статистики. Рассмотрим различие доли россиян, согласившихся с высказыванием «Правительство должно принять меры для уменьшения разницы в доходах между людьми» (сумма ответов «полностью согласен» и «согласен» в шкале от 1 до 5) в зависимости от индивидуальных социально-демографических характеристик и показателей уровня жизни (см. табл. 2).

Таблица 2 Доля сторонников сокращения неравенства среди различных социально-демографических групп, %

| Характеристики / Волны опроса | Волна 3 (2006 г.) | Волна 4 (2008 г.) | Волна 5 (2010 г.) | Волна 6 (2012 г.) | Волна 7 (2014 г.) | Волна 8 (2016 г.) | Разница волн 8 и 3 |

| Мужской пол | 76,4 | 67,1 | 78,7 | 74,2 | 65,6 | 66,1 | -10,2 |

| Женский пол | 79,4 | 71,5 | 82,4 | 77,0 | 70,9 | 69,8 | -9,6 |

| 15–29 лет | 68,9 | 62,0 | 72,7 | 67,9 | 61,5 | 58,2 | -10,8 |

| 30–39 лет | 72,2 | 59,9 | 77,1 | 74,2 | 66,8 | 63,9 | -8,3 |

| 40–49 лет | 79,9 | 71,2 | 81,8 | 73,5 | 62,3 | 64,4 | -15,5 |

| 50–59 лет | 80,4 | 74,9 | 86,9 | 83,3 | 76 | 74,7 | -5,6 |

| 60 лет и старше | 91,3 | 80,8 | 88,0 | 83,3 | 78,8 | 81,1 | -10,2 |

| Наличие детей (проживающих совместно) | 78,8 | 71,4 | 80,3 | 77,3 | 67,5 | 67,7 | -11,2 |

| Нет детей (проживающих совместно) | 77,5 | 68,3 | 81,3 | 74,9 | 69,4 | 68,5 | -9 |

| Высшее образование (бакалавриат, магиструтура) | 69,7 | 61,5 | 79,4 | 74,2 | - | 64,4 | -5,3 |

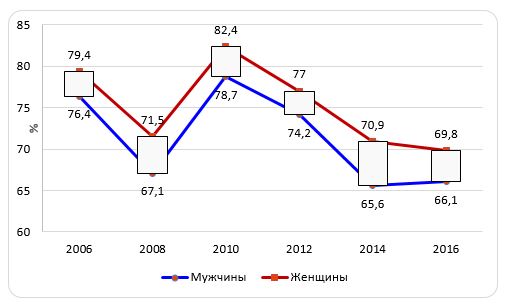

Доля сторонников равенства среди женщин немного выше, чем среди мужчин. Как видно на рис. 1, эти различия незначительны, но в то же время они сохраняются на протяжении 2006–2016 гг.

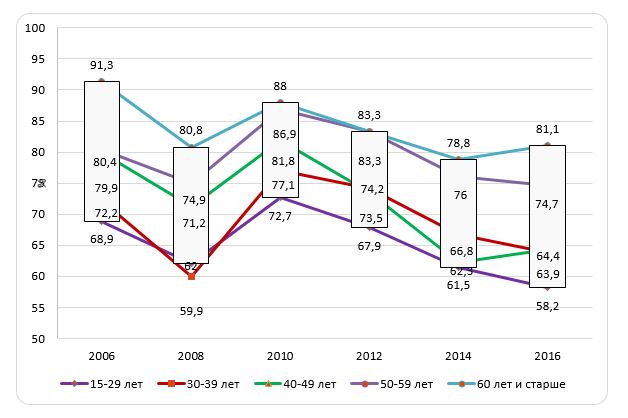

Более заметны различия в доле сторонников сокращения неравенства среди различных возрастных групп населения (см. рис. 2). Эти различия сохраняются в период 2006–2016 гг. В 2016 г. доля сторонников сокращения неравенства среди лиц 15–29 лет составляла 58,2%, а среди лиц в возрасте 60 лет и старше – 81,1%.

Рис. 1. Динамика изменения доли сторонников сокращения неравенства у мужчин и женщин в 2006–2016 гг., % Источник: расчеты автора на данных ESS.

Рис. 2. Динамика изменения доли сторонников сокращения неравенства среди различных возрастных групп населения в 2006–2016 гг., % Источник: расчеты автора на данных ESS.

В целом, с увеличением возраста запросы россиян на сокращение неравенства растут. У возрастных групп 30–39 лет и 40–49 лет запросы примерно одинаковы, заметные изменения наблюдаются после 50 лет.

Отношение к неравенству немного различается в зависимости от уровня образования. Среди лиц с высшим образованием меньше доля поддерживающих сокращение неравенства (64,4%), чем среди лиц с образованием ниже высшего (70,1% в 2016 г.). Эти различия наблюдаются также на данных волн опроса 2006 г. и 2008 г. В 2010 г. и в 2012 г. различия незаметны, на уровне границы статистической значимости.

Взгляды россиян на неравенство значительно различаются в зависимости от уровня дохода. Среди малообеспеченных доля поддерживающих сокращение неравенства существенно выше. В 2016 г. считали необходимым сокращение неравенства 54,4% россиян, оценивающих свой доход как «живем на этот доход, не испытывая материальных затруднений» и 79,8%, оценивающих свой доход как «жить на такой доход очень трудно».

В целом за 2006–2016 гг. сильнее всего снизились запросы на сокращение неравенства у малообеспеченных (на 8,2 п.п.), а не у тех, кому «дохода хватает на жизнь» (на 4,1 п.п.) (см. рис. 5). Возможно, это связано с общим улучшением качества жизни низкодоходных групп населения в России (за период 2006–2016 гг.).

Рис. 3. Динамика изменения доли сторонников сокращения неравенства среди различных доходных групп в 2006–2016 гг., % Источник: расчеты автора на данных ESS.

Различия запросов разных доходных групп устойчивы на протяжении 2006–2016 гг., хотя и менее выражены на данных волн опроса 2010–2012 гг. Именно в эти годы наблюдалось повышение запросов россиян на сокращение неравенства. Можно предполагать, что это произошло за счет того, что в эти годы повысилась доля сторонников сокращения неравенства среди тех групп населения, кто ранее терпимее относился к неравенству – среди материально обеспеченных и высокообразованных групп населения.

Были рассмотрены также различия во взглядах на неравенство у различных социально уязвимых групп населения – безработных и хронически больных. Среди хронически больных или нетрудоспособных доля сторонников сокращения неравенства в среднем немного выше (75%), чем у людей, не имеющих серьезных проблем со здоровьем (68,1%).

Различия между безработными и занятыми не устойчивы: так, если в 2008-2010 гг. наблюдались более высокие запросы на сокращение неравенства у безработных, то в 2006 г., 2012 г. и в 2016 г. – у имеющих работу (см. табл. 3).

Таблица 3 Доля сторонников сокращения неравенства в зависимости от статуса занятости и состояния здоровья, %

| Характеристики / Волны опроса | Волна 3 (2006 г.) | Волна 4 (2008 г.) | Волна 5 (2010 г.) | Волна 6 (2012 г.) | Волна 7 (2014 г.) | Волна 8 (2016 г.) | Разница волн 8 и 3 |

| Безработные | 50 | 83,3 | 100 | 57,1 | 62,5 | 55,6 | 5,6 |

| Имеют работу | 77 | 74,1 | 78,7 | 74,2 | 64,9 | 69,0 | -8 |

| Хронически больны или нетрудоспособны | 88,3 | 89,3 | 90,2 | 85,7 | 61,2 | 75 | -13,3 |

| Не имеют существенных проблем со здоровьем | 77,8 | 69,3 | 80,6 | 75,7 | 68,8 | 68,1 | -9,7 |

Также подсчитана доля сторонников сокращения неравенства в городской и сельской местности. В небольших городах доля сторонников сокращения неравенства (71%) немного больше, чем в больших городах (67%).

На запросы на сокращение неравенства могут влиять также различные ценности и взгляды. Учет культурно-нормативных факторов важен для понимания особенностей социальных запросов россиян, которые, как было выше показано, ниже, чем в ряде европейских стран с более низким фактическим уровнем неравенства, чем в России.

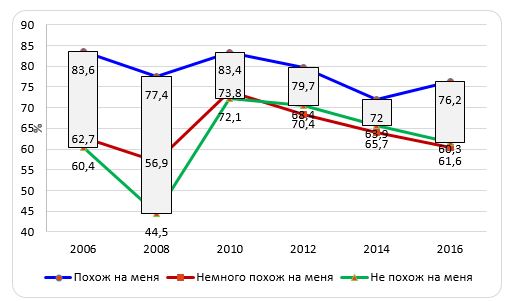

Рассмотрим долю сторонников сокращения неравенства в зависимости от распространенности ценности равенства. Для оценки выраженности ценности равенства использовались ответы вопрос «Насколько такой человек похож или не похож на вас: «Для него важно, чтобы с каждым человеком в мире обращались одинаково. Он убежден, что у всех должны быть равные возможности в жизни». Как показано на рисунке 6, доля сторонников сокращения неравенства выше среди россиян, которым присуща ценность равенства и равных возможностей (76,2%). Среди лиц, для которых неважно, «чтобы с каждым человеком в мире обращались одинаково», доля сторонников сокращения неравенства – 61,6%. За период с 2006 по 2016 гг. доля сторонников сокращения неравенства среди лиц с выраженной ценностью равенства снизилась на 7,4 п.п. (с 83,6% в 2006 г. до 76,2% в 2016 г.).

Рис. 4. Динамика изменения доли сторонников сокращения неравенства в зависимости от варианта ответа на вопрос: «Насколько такой человек похож или не похож на вас: для него важно, чтобы с каждым человеком в мире обращались одинаково. Он убежден, что у всех должны быть равные возможности в жизни» (2006–2016 гг.), в % Источник: расчеты автора на данных ESS.

Таким образом, с одной стороны, доля сторонников сокращения неравенства, как и можно было ожидать, выше среди лиц с выраженной ценностью равенства (среди лиц, для которых ценно равенство людей), а с другой стороны, эта доля не такая и высокая. В равной мере немало сторонников сокращения неравенства и среди тех людей, для кого «неважно, чтобы с каждым человеком обращались одинаково». Это может говорить о том, что высокий запрос россиян на сокращение неравенства связан не столько с культурными особенностями, сколько с объективным уровнем неравенства в стране. То есть с крайними проявлениями неравенства, которые россияне считают избыточными. Можно предполагать, что в экономически развитых странах Европы культурный фактор и ценность равенства играют большую роль во взглядах на неравенство, чем в России.

Регрессионный анализ факторов отношения к неравенству. В рамках анализа факторов отношения к неравенству был построен ряд регрессионных моделей. Для этого была использована порядковая логистическая регрессия. Результаты регрессионного анализа показали, что снижение социальных запросов на сокращение неравенства в России статистически значимо за период с 2006 по 2016 гг. То есть изменение социальных запросов не является случайным и не связано со статистической погрешностью опросов. Социальные запросы россиян на сокращение неравенства в 2016 г. статистически значимо ниже, чем в 2006 г., 2010 г., 2012 г., но не отличаются от данных за 2008 г.

Данные различия сохраняют статистическую значимость при контроле не только социально-демографических показателей, уровня дохода, типа места жительства (сельская или городская местность), но и при включении в регрессионную модель более широкого списка показателей (в табл. 4 – модель 4).

Таблица 4 Коэффициенты порядковой логистической регрессии с зависимой переменной «Правительство должно принять меры для уменьшения разницы в доходах между людьми»

| Фактор | Модель 1 | Модель 2-1 | Модель 3 | Модель 4 |

| Год проведения опроса (эталонная категория - волна 8 за 2016 г.) | ||||

| Волна 3 (2006 г.) | -0,51** [0,05] | -0,42** [0,06] | -0,41** [0,06] | -0,30** [0,06] |

| Волна 4 (2008 г.) | -0,07 [0,05] | -0,01 [0,05] | -0,01 [0,05] | 0,05 [0,05] |

| Волна 5 (2010 г.) | -0,64** [0,05] | -0,60** [0,05] | -0,59** [0,05] | -0,51** [0,06] |

| Волна 6 (2012 г.) | -0,44** [0,05] | -0,43** [0,05] | -0,42** [0,05] | -0,36** [0,06] |

| Волна 7 (2014 г.) | -0,19** [0,05] | |||

| Мужской пол | 0,09** [0,03] | 0,06 [0,04] | 0,06 [0,04] | 0,05 [0,04] |

| Возраст респондента (эталонная категория – 60 лет и старше) | ||||

| 15–29 лет | 0,91** [0,05] | 0,84** [0,05] | 0,83** [0,05] | 0,79** [0,05] |

| 30–39 лет | 0,75** [0,05] | 0,73** [0,06] | 0,73** [0,06] | 0,70** [0,06] |

| 40–49 лет | 0,54** [0,05] | 0,49** [0,06] | 0,49** [0,06] | 0,44** [0,06] |

| 50–59 лет | 0,21** [0,05] | 0,21** [0,06] | 0,21** [0,06] | 0,19** [0,06] |

| Наличие детей (проживающих совместно) | -0,04 [0,04] | -0,04 [0,04] | -0,03 [0,04] | |

| Самооценка уровня дохода (эталонная категория – «жить на такой доход очень трудно») | ||||

| Живем на этот доход, не испытывая материальных затруднений | 0,89** [0,08] | 0,85** [0,08] | 0,80** [0,09] | |

| Этого дохода нам в принципе хватает | 0,59** [0,05] | 0,56** [0,05] | 0,54** [0,05] | |

| Жить на такой доход довольно трудно | 0,30** [0,05] | 0,28** [0,05] | 0,28** [0,05] | |

| Высшее образование (бакалавриат, магиструтура) | 0,15** [0,04] | 0,12** [0,04] | 0,12** [0,04] | |

| Тип населенного пункта (эталонная категория – деревня/ село, ферма или отдельный дом в сельской местности/ хутор) | ||||

| Большой город | 0,25** [0,05] | 0,22** [0,05] | ||

| Пригород или окраина большого города | 0,23** [0,09] | 0,21* [0,09] | ||

| Небольшой город или поселок городского типа | 0,16** [0,05] | 0,12** [0,05] | ||

| Согласие с высказыванием «Для него важно, чтобы с каждым человеком в мире обращались одинаково. Он убежден, что у всех должны быть равные возможности в жизни» (варианты ответа 1-2 в шкале 1—6, а именно «очень похож на меня», «в значительной степени похож на меня») | -0,64** [0,05] | |||

| Псевдо R-квадрат по Нагелькерке | 0,056 | 0,080 | 0,082 | 0,108 |

В России из рассмотренных индивидуальных характеристик наиболее сильное влияние на запросы на сокращение неравенства оказывает уровень дохода (измеряемый через самооценку уровня дохода) и возраст респондентов. Влияние данных факторов примерно одинаковое (см. модель 3 в табл. 5). Чем выше доход и моложе россияне, тем ниже запросы на сокращение неравенства

Таблица 5 Коэффициенты порядковой логистической регрессии с зависимой переменной «Правительство должно принять меры для уменьшения разницы в доходах между людьми» (модель 2-2)

| Фактор | Модель 2-2 |

| Год проведения опроса (эталонная категория - волна 8 за 2016 г.) | |

| Волна 3 (2006 г.) | -0,57** [0,14] |

| Волна 4 (2008 г.) | -0,36* [0,16] |

| Волна 5 (2010 г.) | -0,51** [0,15] |

| Волна 6 (2012 г.) | -0,51** [0,15] |

| Волна 7 (2014 г.) | |

| Мужской | -0,11 [0,10] |

| Возраст респондента (эталонная категория – 60 лет и старше) | |

| 15–29 лет | 1,30** [0,14] |

| 30–39 лет | 0,99** [0,17] |

| 40–49 лет | 0,52** [0,16] |

| 50–59 лет | 0,20 [0,14] |

| Наличие детей (проживающих совместно) | 0,15 [0,10] |

| Самооценка уровня дохода (эталонная категория – «жить на такой доход очень трудно») | |

| Живем на этот доход, не испытывая материальных затруднений | 0,10 [0,25] |

| Этого дохода нам в принципе хватает | 0,41** [0,14] |

| Жить на такой доход довольно трудно | 0,14 [0,14] |

| Высшее образование (бакалавриат, магиструтура) | -0,01 [0,11] |

| Безработный | 0,27 [0,32] |

| Хронически болен или нетрудоспособен | -0,11 [0,18] |

| Псевдо R-квадрат по Нагелькерке | 0,106 |

В итоговую регрессионную модель (в табл. 4) были включены следующие переменные: год опроса (референтная группа – 2016 г.), пол респондента (референтная группа – женский пол), возраст (референтная группа – 60 лет и старше), наличие в семье детей (референтная группа – нет детей, проживающих совместно), самооценка уровня дохода (референтная группа – «жить на такой доход очень трудно»), уровень образования (референтная группа – образование ниже законченного высшего), тип населенного пункта, в котором проживает респондент (референтная группа – деревня / село, ферма или отдельный дом в сельской местности / хутор). Модель № 4 содержит расширенный список показателей: включает ценность равенства.

Из индивидуальных характеристик было рассмотрено также влияние основного занятия респондента, а именно статуса «безработный» и «хронически болен или нетрудоспособен». Согласно результатам, данные характеристики респондентов не влияют статистически значимо на запрос на сокращение неравенства при контроле уровня дохода и возраста (см. табл. 5).

Влияние пола респондентов статистически значимо в модели №1 и становится незначимым при контроле дохода и уровня образования (табл. 4). Различие социальных запросов на сокращение неравенства у мужчин и женщин статистически значимо, но довольно слабо. У женщин социальные запросы на сокращение неравенства немного выше, чем у мужчин. В частности, в 2016 г. считали необходимым сокращение неравенства 69,8% женщин и 66,1% мужчин. В то же время такие различия, хотя и небольшие, довольно устойчивы. У женщин запросы на сокращение неравенства выше также по данным предыдущих волн опроса (2006 г., 2008 г., 2010 г., 2012 г., 2014 г.).

Запросы на сокращение неравенства статистически значимо не различаются у имеющих и не имеющих детей (проживающих совместно). На запросы на сокращение неравенства не влияет статистически значимо факт наличия детей, проживающих совместно.

Уровень образования также статистически значимо влияет на социальные запросы на сокращение неравенства, но это влияние менее слабо по сравнению с доходом и возрастом россиян. Так, среди россиян считают необходимым сокращение неравенства 64,4% лиц с высшим образованием и 70,1% лиц с образованием ниже высшего.

Статистически значимо на запросы на сокращение неравенства влияет также тип поселений. В небольших городах по сравнению с большими городами запросы на сокращение неравенства немного выше.

Влияние образования (факт наличия высшего образования) статистически значимо, но оно слабее, чем влияние типа поселений. Наличие у респондентов высшего образования влияет следующим образом. У лиц с образованием ниже высшего запросы выше, чем у лиц с высшим образованием.

В расширенной модели регрессии, включающей помимо индивидуальных социально-демографических характеристик и индикаторов социального статуса, также ценности населения, иерархия факторов, ранжированных по силе их влияния, немного меняется.

На первом месте по-прежнему – уровень дохода и возраст. На втором месте – ценность равенства (измеряемая вопросом «Насколько такой человек похож или не похож на вас: для него важно, чтобы с каждым человеком в мире обращались одинаково. Он убежден, что у всех должны быть равные возможности в жизни»). Ценность равенства оказывает сильное влияние на запрос на сокращение неравенства и более сильное, чем различия между городским и сельским местом жительства. Запросы на сокращение неравенства более высоки у тех россиян, кому присуща ценность равенства и равных возможностей.

Таким образом, на первом месте по силе влияния – доход и возраст. На втором месте – ценность равенства. Все остальные рассмотренные факторы, хотя и влияют статистически значимо, но их влияние менее выражено.

Заключение. По результатам проведенного анализа выявлено, что за десятилетие с 2006 г. по 2016 г. запросы россиян на сокращение неравенства статистически значимо снизились. При этом среди рассмотренных нами европейских стран – сильнее всего. Таким образом, россияне по отношению к неравенству отличаются от жителей большинства европейских стран. С учетом объективной глубины неравенства в стране можно предполагать, что россияне более терпимы к неравенству, чем население большинства европейских стран. Данная особенность не только добавляет научную новизну, но и делает изучение взглядов на сокращение неравенства особенно интересным.

Результаты регрессионного анализа показали, что данное снижение статистически значимо при контроле социально-демографических характеристик и показателей уровня дохода, образования и других индивидуальных признаков. За этот период доля сторонников снижения неравенства в России сократилась с 78% до 68% (10 п.п.).

Сокращение воспринимаемого неравенства кажется вполне объяснимым на фоне стабильного или снижающегося показателя коэффициента Джини за соответствующий период. По данным Росстата, за период с 2006 по 2016 гг. этот показатель изменился с 0,415 до 0,414. Но существующие исследования ставят под сомнение линейную значимую связь между объективным фактическом неравенством и его субъективным восприятием. Поэтому данное наблюдение представляет исследовательский интерес. Особенно обращает внимание на себя тот факт, что запросы на сокращение неравенства россиян снижались сильнее, чем в других рассмотренных европейских странах.

В поисках возможных предикторов субъективного восприятия неравенства мы рассмотрели ряд индивидуальных характеристик населения и ценность равенства. Дифференциация взглядов россиян в зависимости от данных факторов была проанализирована за период с 2006 по 2016 гг. Регрессионный анализ показал, что отношение россиян к неравенству в большей мере дифференцировано в зависимости от дохода, возраста, а также, хотя и в меньшей степени, от образования и места жительства. Более высокие запросы на сокращение неравенства у сельских жителей и лиц без высшего образования. В большей мере ждут от государства сокращения неравенства малообеспеченные россияне, а также лица более старших возрастных когорт. Менее уравнительно настроены материально обеспеченные россияне и лица молодых возрастов (независимо от уровня их дохода). Статистически значимое влияние на запросы на сокращение неравенства оказывает также уровень образования и место жительства. Более низкие запросы на сокращение неравенства у лиц с высшим образованием и у проживающих в больших городах.

Фактор возраста может отражать не только естественное изменение ценностей и взглядов людей по мере взросления, но и различия поколений людей (когорт), выросших в разных культурно-исторических и экономических условиях. И данный фактор, безусловно, в меньшей мере зависит от текущей социально-экономической политики. Из рассмотренных нами факторов наиболее подвержен влиянию со стороны государства доход населения. Результаты расчетов дают основания предполагать, что по мере роста благосостояния населения их взгляды на неравенство будут меняться, а именно – люди будут всё менее ждать от государства мер по сокращению неравенства.

Пол респондентов статистически значимо влияет на запрос на сокращение неравенства, но становится статистически незначимым при добавлении в регрессионную модель уровня дохода и образования. Среди женщин немного выше доля сторонников сокращения неравенства, чем среди мужчин. Иначе говоря, женщины более уравнительно настроены, чем мужчины. Но при более тщательном анализе выясняется, что эти различия стираются (становятся статистически незначимыми) при учете уровня дохода и образования. То есть они обусловлены гендерными различиями в уровне дохода и образования россиян.

Присущие людям базовые ценности, в частности, ценность равенства всех и равных возможностей, оказывает статистически значимое и довольно сильное влияние на запрос к государству на сокращение неравенства. Статистически значимое влияние данной ценности устойчиво при контроле уровня дохода, возраста и наличия высшего образования. В данном случае равенство – это некая базовая ценность, которая определяется культурными и историческими условиями, особенностями социализации и воспитания. Поэтому данный фактор важно учитывать наравне с прочими при анализе особенностей отношения населения разных стран к неравенству.

Результаты данного исследования в очередной раз обращают внимание на важность учета субъективного восприятия неравенства – отношения к неравенству и запроса населения на его сокращение. Регулярный учет и мониторинг данного индикатора позволит получать более полную картину общественных настроений населения.

Библиография

- 1. Горшков М.К., Тихонова Н.Е., и др. Социальные неравенства и социальная политика в современной России. М.: Наука, 2008.

- 2. Капелюшников Р.И. Экономическое неравенство—вселенское зло? // Вопросы экономики. 2019. №. 4. С. 91–106.

- 3. Капелюшников Р.И. Неравенство: как не примитивизировать проблему // Вопросы экономики. 2017. №. 4. С. 117–139.

- 4. Мареева С.В. Социальные неравенства и социальная структура современной России в восприятии населения // Вестник Института социологии. 2018. Т. 9. №. 3. С. 101–120. DOI: 10.19181/vis.2018.26.3.527.

- 5. Мареева С.В., Тихонова Н.Е. Бедность и социальные неравенства в России в общественном сознании // Мир России. Социология. Этнология. 2016. Т. 25. №. 2. С. 37–67.

- 6. Монусова Г.А. Отношение к перераспределению доходов и социальная мобильность // Экономическая социология. 2017. Т. 18. №. 5. С. 14–39.

- 7. Монусова Г.А. Чем определяется восприятие неравенства в доходах // Мировая экономика и международные отношения. 2016. Т. 60. №. 1. С. 53–67.

- 8. Салмина А.А. Запрос россиян на сокращение неравенства и факторы его формирования в сравнении с другими европейскими странами // Власть. 2017. №. 2. С. 27–37.

- 9. Салмина А.А. Отношение населения к социальному неравенству: Россия в сравнении с другими европейскими странами // XIII Международная научная конференция по проблемам развития экономики и общества. В 4 кн. Кн. 3. М.: НИУ ВШЭ, 2012. С. 87–95.

- 10. Тихонова Н.Е. Оптимальная модель социальной политики в массовых представлениях // Социологические исследования. 2006. №. 12. С. 9–15.

- 11. Шкаратан О.И. Социально-экономическое неравенство и его воспроизводство в современной России. М.: ОЛМА Медиа Групп, 2009.

- 12. Bussolo M. et al. Toward a new social contract: Taking on distributional tensions in Europe and Central Asia. The World Bank, 2018.

- 13. Bussolo M., Torre I., Ferrer-i-Carbonell A. I Perceive Therefore I Demand: The Formation of Inequality Perceptions and Demand for Redistribution. The World Bank, 2019.

- 14. Cochrane J. How and why we care about inequality / Ed. by Church T., Miller C., Taylor J. Inequality and Economic Policy: Essays in Honor of Gary Becker. Hoover Press, 2015. P. 147–180.

- 15. Engelhardt C., Wagener A. Biased Perceptions of Income Inequality and Redistribution // CESifo Working Paper Series. 2014. No. 4838. P. 1–21.

- 16. Gimpelson V., Monusova G. Perception of inequality and social mobility // Higher School of Economics Research Paper. No. WP BRP. 2014. Vol. 84.

- 17. Gimpelson V., Treisman D. Misperceiving inequality // Economics & Politics. 2018. Vol. 30. No. 1. P. 27–54.

- 18. McCloskey D.N. Measured, unmeasured, mismeasured, and unjustified pessimism: a review essay of Thomas Piketty's Capital in the twenty-first century // Erasmus Journal for Philosophy and Economics. 2014. Vol. 7. No. 2. P. 73–115.