- Код статьи

- S013216250026585-6-1

- DOI

- 10.31857/S013216250026585-6

- Тип публикации

- Статья

- Статус публикации

- Опубликовано

- Авторы

- Том/ Выпуск

- Том / Номер 7

- Страницы

- 75-83

- Аннотация

В статье анализируется подход социально-гуманитарных наук к изучению процесса и результата освоения роли пациента в детском возрасте. Авторы предлагают определять ее как транзитивное поведения по освоению медико-профилактических и медико-лечебных действий, направленных на поддержание своего здоровья. Рассмотрены проблемы нормативной институционализации и опривычивания, объективации таких практик для самого ребенка. Сделаны выводы о важности ролевой подготовки детей через тренировку некоторых рутинных действий, например самостоятельного выполнения медицинских манипуляций дома при болезни и посещение врача. На основе интернет-опроса молодежи 18-22 лет обнаружена корреляция между возрастом освоения роли пациента и полом респондентов, типом/составом родительской семьи, ее материальным достатком, местом проживания и развитием медицинской инфраструктуры. Обосновывается необходимость изучения социализации детей для становления будущих здоровых взрослых членов общества, ведущих правильный образ жизни, и самосохранительного поведения людей с ограничениями здоровья.

- Ключевые слова

- социальная роль, ребенок, пациент, социология детства, социология медицины, социализация

- Дата публикации

- 02.10.2023

- Год выхода

- 2023

- Всего подписок

- 10

- Всего просмотров

- 165

Введение. За последние пятьдесят лет участие родителей в охране здоровья собственных детей значительно расширилось. Это касается принятия решений относительно методов лечения, согласия на проведение медицинских процедур и т.д. Это потребовало от медицинских работников изменить паттерны взаимодействия с членами семьи маленьких пациентов, что привело в большинстве Европейских стран к популярности концепции семейно-ориентированного ухода, предполагающей нацеленность на семью в целом, а не только на ребенка-пациента.

Одновременно в современной социально-медицинской практике появляются идеи о том, что нужно учитывать и мнение самих детей о собственном здоровье и качестве получаемой медицинской помощи. В ходе различных исследовательских проектов выяснялось, что отношение родителей к процессу лечения и выздоровления ребенка варьируются от полного несогласия и противодействия до совместных усилий субъектов, взаимодополняющих друг друга, которые, впрочем, могут существенно отличаться от мнения маленького пациента (см., напр., [Бовина, 2018]).

Это позволило исследователям обратиться к новым позициям социологии детства, в основе – учет представлений несовершеннолетних при оценке условий, их опыта, восприятия, деятельности [Sommer et al., 2010]. Однако в большинстве таких проектов объектом изучения выступают дети с инвалидностью, имеющие хронические заболевания, переживающие долговременное болезненное состояние и длительно пребывающие в условиях медицинских стационаров. Так, в ходе исследования А.В. Гордиец и О.В. Груздевой, обследовавших 220 часто болеющих детей дошкольного возраста (100 девочек и 120 мальчиков) II группы здоровья, респонденты демонстрировали низкую самооценку, чувство ущербности, общее неустойчивое эмоционально-ценностное отношение к себе. Дети рассматривали болезнь как наказание за плохое поведение, ограничивающее их жизнедеятельность [Гордиец, Груздева, 2013]. У маленьких пациентов, страдающих от сахарного диабета I типа, выявлено отсутствие четкой границы между категориями «здоровье» и «болезнь» [Бондаренко и др., 2006].

Отношение к этим состояниям имеет выраженный гендерный аспект – у девочек его уровень выше по всем шкалам когнитивного, эмоционального и поведенческого спектра [Зинченко, 2014], что обусловлено, вероятно, более ранней социальной и психологической зрелостью. Признаки образов здоровья и болезни у них характеризуются эмоциональными, а у мальчиков – инструментально-деятельностными и предметно-конкретными признаками, что проявляется в поведенческом репертуаре. Девочки быстрее адаптируются к больничным условиям, для них более значим социальный, а не физиологический аспект нездоровья, а для мальчиков они равноценны. Залог сохранения нормального физиологического состояния последние видят в соблюдении здорового образа жизни (спорт, физическая зарядка, правильное питание), а девочки – в послушании и следовании предписанным правилам [Грошев, 2016; Довгая, Малых, 2022; Казанская, Мещеряков, 2012].

В целом представления детей дошкольного и младшего школьного возраста о здоровье, мерах его поддержания бессистемны, расплывчаты и фрагментарны и часто не затрагивают телесных аспектов. Только к подростковому возрасту физиологическое состояние понимается как возможный результат действия самого индивида в рамках самоконтроля и поддержки социума [Агаларова, 2016; Бессчетнова, 2019; Бовина, Дворянчиков и др., 2018].

Определение роли несовершеннолетнего пациента в научной литературе до сих пор не сформулировано. Вместе с тем для ребенка существует, на наш взгляд, более широкая ролевая позиция: еще до рождения он уже становится пациентом, а в процессе взросления поэтапно обретает полный набор необходимых элементов роли через различные механизмы: от копирования до самосоциализации.

Методологические аспекты изучения роли несовершеннолетнего пациента. В социологии классическое понимание роли много раз соотносилось именно с объяснением роли больного (пациента). Т. Парсонс рассматривал роль больного (пациента) как санкционированное девиантное поведение, от которой сам индивид стремится избавиться. При этом в прошлом веке между ролью больного и пациента ставился знак равенства. Изменение социальной реальности, развитие медицины и социальной политики приводят к тому, что такое отождествление сегодня неправомерно. Роль пациента не связана напрямую с заболеванием, она не просто шире, она предполагает освоение иного пласта действий: участие в профилактике заболеваний и движении ЗОЖ, проведении регулярных диагностических процедур, поддержании гигиены, знание основ самообследования, своих прав на медицинскую помощь и пр.

Социология детства определяет бинарную конструкцию «ребенок – взрослый» как основу ролевого поведения, определяющую детство на микро- и макроуровнях как объективную и субъективную реальности. Чем младше ребенок, тем более жесткие ограничения существуют в его ролевом поведении. Однако в процессе социализации, при освоении межличностных и общественных отношений заданные социальной позицией рамки раздвигаются, дополняя первоначальную основу.

Мы понимаем роль несовершеннолетнего пациента как транзитивное состояние в процессе освоения и типизации специализированных профилактических и медицинских действий, нацеленных на поддержание своего здоровья. Эти действия, элементы роли проходят опривычивание, объективацию для самого ребенка (подростка) и одновременно, институционализируются.

Важно подчеркнуть различия социальной роли несовершеннолетнего пациента и несовершеннолетнего больного. Последняя распадается на ролевые ожидания, собственно элементы поведения и санкции за их невыполнение. Но в детском возрасте можно лишь задавать направленность и рамки действия, ребенок не способен пока учитывать весь спектр ожиданий от него, а санкции за невыполнение практически невозможны. По нашему мнению, для всех детей важной является роль несовершеннолетнего пациента, адаптация к которой проходит легче для ребенка, поскольку одобряется обществом, осуществляется вне экстремальных, травмирующих событий и часто осваивается неосознанно в процессе игр-подражаний или бытовых ситуаций.

Кроме объективных характеристик (возраст, характер заболевания, продолжительность лечения и др.) на освоение роли в состоянии болезни накладывают отпечаток ситуативные, событийные обстоятельства: помещение в стационар, разлука с родителями и членами семьи, нарушение обучения при госпитализации. Приобретаемые навыки (способность адаптироваться к новой обстановке и правилам иного распорядка, смене привычного образа жизни, жизни вне семьи, взаимодействия с медицинским персоналом и пациентами, др.) являются важными элементами иных ролей взрослого. Здесь возникает в определенной степени один из парадоксов социализации: болезненное состояние переконструирует само детство, какие-то из элементов взрослых ролей у таких детей остаются неосвоенными, а какие-то усваиваются раньше, преждевременно.

Но и в отсутствии болезни каждый без исключения индивид испытывает проблемы, связанные с приспособлением к новым ролевым требованиям. Чтобы эти проблемы разрешались успешно, общество применяет специальную технологию в социализационном процессе – ролевую подготовку, предполагающую обучение исполнению социальных ролей на небольшое опережение. В определенном смысле можно утверждать, что роль несовершеннолетнего пациента это и подготовка к роли взрослого пациента, и подготовка к гипотетически возможной роли, которую все желают избегать – роли больного.

Институты семьи, образования, здравоохранения, культуры встроены в нормативно-правовые и социокультурные паттерны, накладывающие специфический отпечаток на возникновение, проявление и закрепление определенных практик при освоении роли пациента/больного. При сравнении ролей несовершеннолетнего и взрослого пациента возникает коллизия: за поведение ребенка отвечают родители / их законные представители, а действия ожидаются от самого юного пациента.

Можно констатировать, что целостное представление о гражданско-правовом положении несовершеннолетних пациентов в отечественной юридической практике до настоящего времени не сформировано. Малолетние пациенты, достигшие четырнадцати лет, несмотря на наличие договора добровольного медицинского страхования и потребности, не связанной с угрозой для жизни и здоровья, самостоятельно не могут заявить о своем мнении по медицинским манипуляциям, получить платные медицинские услуги без согласия своих законных представителей (см., напр.: [Хамитова, 2018: 2–4]).

С какого возраста, в какой ситуации, при каких условиях ребенок может полностью самостоятельно выполнять исследуемую нами роль – одни из важнейших вопросов современного социального регулирования. Привыкание к этой роли может проявляться через пассивное наблюдение за реальным лечением и уходом за больными членами семьи, через информацию киноиндустрии, интернет-игр и образовательных ресурсов. Большое значение имеют многократно апробированные имитационные и ролевые игры в «больницу», прочувствованные и «прожитые» детьми с точки зрения различных ролевых моделей: врач, медсестра, больной/пациент и др. Эти первичные знания объективируются через активные формы индивидуального опыта: плановые профилактические медицинские осмотры в детской поликлинике, посещение врача в случае заболевания, общение с медперсоналом в медицинском кабинете образовательного учреждения, покупку лекарств в аптеке и пр.

Владение спектром ролевых моделей приводит к «присвоению» роли пациента на всю жизнь, с совершеннолетием перестает быть транзитивным и помогает индивиду адаптироваться в социуме.

Социализационные практики освоения роли пациента (методика и эмпирика). Малоизученной в исследовании несовершеннолетних пациентов является социализационный процесс ролевой подготовки. Мы настаиваем на необходимости дополнения исследований взрослых изучением обычного, нормотипичного процесса взросления и считаем, что неверна концентрация на социальном исключении детей с ОВЗ. Проекты по изучению знаний или представлений детей о здоровье и болезни необходимо связать с аспектами неформальных норм, бытовых практик по усвоению этой роли детьми.

Обзор научной литературы за 2000–2017 гг., выполненный И. Ларсонс с коллегами (из 4458 ссылок из международных баз данных объектом анализа стал 41 источник, отражающий уровень участия детей и молодежи до 25 лет в повышении качества медицинских услуг в системе здравоохранения) показал, что в большинстве исследований использовались групповой опрос, фокус-группа, индивидуальное интервью, реже альтернативные методы исследования: видеозаписи, фотографии, анализ рисунков, текстов, профиля в социальных сетях, наблюдение, активная или спонтанная ролевая игра, видеоконференции [Larsson et al., 2018].

В целом, признавая такую линию интересной, мы предлагаем использовать анализ событийности современного детства, полученный от группы молодежи, только что преодолевшей нормативную границу совершеннолетия.

Для фиксации важных этапов приобретения самостоятельности в реализации роли пациента обратимся к эмпирическим данным исследования: респонденты от 18 до 22 лет сообщили о возрасте важных жизненных событий в их детстве, которые связаны с их самостоятельными действиями (N = 774; метод онлайн-анкетирование, ВНИК под рук. С.Н. Майоровой-Щегловой, сбор информации — февраль-июнь 2018 г.). (см. [Майорова-Щеглова и др., 2020]). Для проведения использовалась неслучайная потоковая выборка, сформированная путем анонса на онлайн-платформах учебных заведений, молодежных сообществ, а также обращения с просьбой организации опроса среди обучающихся к преподавателям вузов, колледжей. Такая стратегия была выбрана в связи с изучением группы с высоким интернет-включением и их «естественным скоплением» в учебных заведениях. При заполнении открытого веб-опросника всеми желающими выборка содержала несколько критериев отбора итоговых респондентов: 1) по региону и месту проживания в детстве респондентов (чтобы охвачены были разные регионы и типы поселений); 2) возрастной; 3) абсолютное заполнение всех пунктов анкеты о событиях детства. В результате скрининга и отсева нерелевантных анкет в итоговую выборку по данным ключевым переменным вошли 774 респондента. У 26% из них детство прошло в городах–миллионниках, в большом и в небольшом городах 17% и 37% соответственно, каждый пятый вырос в сельской местности. Охвачены 10 разных регионов России: Владивосток, Комсомольск-на-Амуре, Москва и Московская область, Нижний Новгород, Санкт-Петербург, Орловская, Самарская, Ставропольская, Челябинская области.

Из всей цепочки событийности детства для изучаемой проблемы нами были выбраны два эпизода: начало самостоятельного лечения дома при болезни и дебют посещения врача без сопровождения взрослых. Наш анализ призван найти ответы на исследовательские вопросы: зависит ли освоение роли несовершеннолетнего пациента от социально-демографических факторов – пола, места проживания, полноты/неполноты семьи, материального достатка? Наблюдаются ли различия в поколениях в принятии ролевого поведения?

Для сравнения среднего возраста событий в разных возрастных группах в качестве значимого нами был признан временной отрезок в полгода (0,5 года в таблицах и диаграммах), так как именно он конституируется в современных теориях норм физического и психического развития ребенка.

Анализ был сфокусирован на возрасте возникновения событий у нормотипичных детей, на превращение этих событий в обыденные рутинные паттерны и социальные практики для большинства из них и на связи этих событий с общим процессом взросления. Например, в случае болезни ребенок может оставаться дома один, если освоены безопасное поведение, навыки самообслуживания, приготовление элементарной пищи, поддержание оперативной связи с родителями. Опираясь на личный опыт и специфику перенесенных заболеваний, подростки уже обладают широкими представлениями о болезнях и способах лечения; владеют информацией об ОРВИ, инфекционных болезнях, травмах, операциях, госпитализации. К основным способами лечения они относят прием лекарств и витаминов, а также прививки.

Освоение роли пациента в домашнем пространстве происходит в младшем школьном возрасте, а во внесемейной сфере – в старшем подростковом и обусловлено не только законодательством, но и уж сформировавшимися умениями выстроить маршрут по городу, распределить время, общаться со взрослым.

Основные события и их последовательность, зафиксированные в нашем исследовании, говорят о постепенном становлении самостоятельности детей (таб. 1).

Таблица 1

Средний возраст освоения разных элементов взросления у детей

| События освоения семейного пространства | Средний возраст (в годах) |

| Я самостоятельно начал(а) принимать душ/ванну | 7,4 |

| Я начал(а) сам(а) убирать свою комнату, свою часть жилища | 8,6 |

| Мне доверили ухаживать, убирать за домашним животным, гулять с собакой | 9,7 |

| Я начал(а) сам(а) ходить в магазин за продуктами, хозяйственными товарами | 10,3 |

| Я начал(а) один/одна оставаться дома при болезни | 10,7 |

| Мне доверили помочь с более младшим ребенком | 11,4 |

| Я начал(а) сам(а) готовить себе еду | 11,9 |

| Я сам(а) был(а) в парикмахерской, сам(а) выбирал(а) прическу | 13,2 |

| Я начал(а) самостоятельно ходить к врачу | 14,3 |

Исследования других специалистов показывают, что социальные представления детей в первую очередь формируются под влиянием членов семьи и ближайшего кружения [Свистунова, 2012; Шишкова, 2018]. Родительские установки воздействуют не только на когнитивный компонент (знания), но и предопределяют возрастные рамки самостоятельных проб и действий детей.

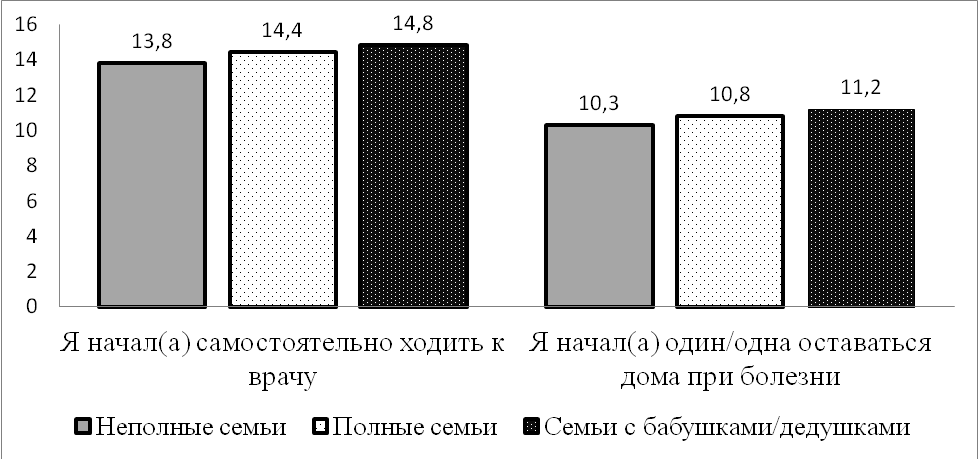

Нормы повседневности в большей мере зависят от состава семьи, так как в неполных семьях отсутствие второго родителя делает детей более автономными и независимыми: в случае болезни они в более раннем возрасте остаются дома одни, самостоятельно выполняют терапевтические предписания и посещают врачей (эти события произошли с разницей около полугода в обоих случаях). Если в жизни семьи принимают участие представители старших поколений (бабушки, дедушки), то, видимо именно они «отодвигают» возраст прохождения событий (рис.). Наличие братьев/сестер на данный аспект никак не влияет.

Рис. Зависимость освоения элементов роли пациента/больного от состава семьи ребенка (средний возраст наступления события)

Сравнение периода освоения новых моделей поведения у детей разного пола дает дополнительные данные, позволяющие подтвердить наличие гендерных традиций контроля за девочками. По обеим ситуациям: те освоили их позже, чем мальчики (табл. 2).

Таблица 2

Средний возраст освоения элементов роли пациента у детей в зависимости от пола

| Выбор ответов на вопросы анкеты | Мужской | Женский |

| Я начал(а) один/одна оставаться дома при болезни | 10,2 | 10,9 |

| Я начал(а) самостоятельно ходить к врачу | 13,6 | 14,5 |

В целом различия в социально-экономическом статусе семьи не влияют на последовательность событий и возраст наступления самостоятельности у респондентов, но именно практики освоения роли пациента четко коррелируют с достатком в семье. Мы фиксируем значимые различия: от раннего освоения в низкодоходных семьях до более позднего в семьях с невысоким достатком, причем в выделенном первом событии – самостоятельном лечении дома – наблюдается «запаздывание» почти на год. (табл.3).

Таблица 3

Средний возраст освоения элементов роли у детей в зависимости от экономического статуса их семьи

| Выбор ответов на вопросы анкеты | Семьи с высокими доходами | Семьи со средними доходами | Семьи с низкими доходами |

| Я начал(а) один/одна оставаться дома при болезни | 11,3 | 11 | 10,4 |

| Я начал(а) самостоятельно ходить к врачу | 14,4 | 14,3 | 14 |

Место проживания в детстве влияет лишь на возраст первого посещения врача без родителей: позже он наступает у детей из сельской местности и, по-видимому, связан с удаленностью медицинской инфраструктуры.

К сожалению, пока нет устоявшихся неформальных правил в обществе относительно возможного поэтапного освоения ролевого поведения, также отсутствуют данные о том, как это происходило, например, в прошлом веке. Мы предполагаем, что высокодоходные семьи имеют больший ресурс для ухода и сопровождения детей (вероятно, эту функцию выполняют мамы-домохозяйки или няни). Пока нет готовности однозначно интерпретировать некоторые данные исследования: поведение какой из сравниваемых по доходу групп, и какие в целом возрастные неформальные практики считать нормативными, а какие опережающими или запаздывающими.

Выводы и перспективы мониторинга проблемы. В современном праве существует конфликт интересов, с одной стороны, между необходимостью защищать права и интересы несовершеннолетнего пациента, находящегося под опекой родителей/законных представителей, и с другой – его собственным правом на самостоятельное развитие, удовлетворение потребностей в сфере здравоохранения.

Новая сконструированная обществом роль маленького пациента опривычивается, стандартизуется и закрепляется в ролевом поведении с раннего детства, преимущественно неосознанно посредством игр через подражание взрослым членам семьи, медицинским, социальным и иным работникам и затем регулируется через самостоятельные повседневные практики.

Четко зафиксировано более раннее освоение этой роли у городских детей, что, как мы полагаем, связано с развитием инфраструктуры, а также у мальчиков в связи с имеющейся традицией контроля и ограничений самостоятельной деятельности у девочек. Можно говорить об отнесении на поздний срок практик по самостоятельной поддержке здоровья у детей из полных семей с совместным проживанием старшего поколения.

Исследование обнаружило несовпадение с данными других социологов, изучавших влияние социально-экономического статуса семьи на здоровье ребенка. Наши коллеги утверждали, что «…в России разные доходные группы несущественно различаются паттернами поведения, доступом к качественному медицинскому обслуживанию, отношением к здоровью и распространенностью вредных привычек» [Кононова, 2016: 94]. Однако мы зафиксировали иные факты: дети из низкодоходных, по самопричислению, семей осваивали социальные практики посещения врача и нахождения, лечения дома без родителей раньше детей из семей с большими доходами (на 0,9 и 0,4 года соответственно). Сами по себе эти цифры прямо не говорят о раннем взрослении детей из малоресурсных семей и инфантилизации обеспеченных, однако, по-видимому, условия жизни в разных типах семей дают возможности для проявления самостоятельности и ответственности юных в разной степени. Мы считаем, что обнаруженные факты соотносятся с данными других российских ученых о растущей несамостоятельности, запаздывающем взрослении части современного поколения [Митрофанова, 2019; Пузанова и др., 2021; Ядова, 2022].

Несмотря на высокую степень стихийности, усвоение роли пациента требует дополнительных технологий и приемов; оно подвержено процессам фильтрации, связанным с нормативно-правовым и медицинским статусом детей, их возрастом и другими социально-демографическими характеристиками. Приобретаемые элементы роли «маленького пациента» важны в целом для освоения взрослости и здорового образа жизни. Мы выделяем как важные следующие приобретаемые навыки: способность адаптироваться к новой обстановке и правилам иного распорядка; смене привычного образа жизни на здоровый; инициативная деятельность вне семейного родительского контроля; взаимодействия с новыми группами, в данном случае с медицинским персоналом и др.

Библиография

- 1. Агаларова К.Н. Восприятие подростками больничной среды // Клиническая и специальная психология. 2016. Т. 5. № 1. С. 33–44. DOI:10.17759/cpse.2016050103.

- 2. Бессчетнова О.В. Благополучие детей как социальная проблема // Logos et Praxis. 2019. Т. 18. № 4. С. 42–52.

- 3. Бовина И.Б., Дворянчиков Н.В., Дани Л. и др. Здоровье в представлениях детей и подростков // Экспериментальная психология. 2018. Т. 11. № 1. С. 61–74. DOI:10.17759/exppsy.2018110104.

- 4. Бондаренко С.М., Смирнов В.В., Даниленко О.В., Петряйкина Е.Е. Особенности внутренней картины болезни у детей и подростков, больных сахарным диабетом I типа // Педиатрия. Журнал им. Г.Н. Сперанского. 2006. Т. 85. № 4. С. 22–26.

- 5. Гордиец А.В., Груздева О.В. Особенности психологического развития часто болеющих детей // Российский педиатрический журнал. 2013. № 4. С. 24–27.

- 6. Грошев И.В. Особенности восприятия, осознания и формирования внутренней картины болезни у девочек и мальчиков // Социология медицины. 2016. Т. 15. № 2. С. 91–97.

- 7. Довгая Н.А., Малых А.Е. Медицинские страхи у детей // Вопросы психического здоровья детей и подростков. 2022. Т. 22. № 1. С. 34–40.

- 8. Зинченко Т.О. Особенности отношения к здоровью у подростков в зависимости от пола // Известия Воронежского государственного педагогического университета. Педагогические науки. 2014. № 1(262). С. 140–142.

- 9. Казанская К.О., Мещеряков Б.Г. Концептуальные изменения в представлениях о здоровье и болезни у младших школьников // Культурно-историческая психология. 2012. Т. 8. № 3. С. 19–29.

- 10. Кононова А.Е. Социально-экономические факторы детского здоровья в России // Социологические исследования. 2016. № 4. С. 94–102.

- 11. Майорова-Щеглова С.Н., Колосова Е.А., Губанова А.Ю. Событийность детства: к вопросу об эмпирических доказательствах новой теории генераций // Социологические исследования. 2020. № 3. С. 3–15. DOI: 10.31857/S013216250008796-8.

- 12. Митрофанова С.Ю. (Не)законченное детство современных юношей и девушек // Вестник Восточной экономико-юридической гуманитарной академии. 2019. № 2 (100). С. 89–96.

- 13. Пузанова Ж.В., Ларина Т.И., Тертышникова А.Г. Инфантилизация молодежи: методологический подход к измерению // Вестник РУДН. Сер.: Социология. 2021. Т. 21. № 3. C. 444–456. DOI: 10.22363/2313-2272-2021-21-3-444-456.

- 14. Свистунова Е.В. Как ребенок воспринимает болезнь // Медицинская сестра. 2012. № 2. С. 47–52.

- 15. Хамитова Г.М. Гражданско-правовое положение несовершеннолетних пациентов в Российской Федерации: автореферат дис. ... канд. юрид. н. Казань, 2018.

- 16. Шишкова И.М. Влияние семейных факторов на формирование внутренней картины здоровья ребенка // Личность в меняющемся мире: здоровье, адаптация, развитие. 2018. Т. 6. № 3 (22). С. 563–574.

- 17. Ядова М.А. Жизненные траектории молодежи в XXI веке: риски и возможности // Социологические исследования. 2022. № 2. С. 83–93. DOI: 10.31857/S013216250011067-6.

- 18. Larsson I., Staland‐Nyman C., Svedberg P. et al. Children and young people's participation in developing interventions in health and well‐being: a scoping review // BMC Health Serv Res. 2018. No. 18(1). P. 507–527.

- 19. Sommer D., Pramling S.I., Hundeide K. Child Perspectives and Children’s Perspectives in Theory and Practice. New York: Springer, 2010.