- Код статьи

- S013216250027366-5-1

- DOI

- 10.31857/S013216250027366-5

- Тип публикации

- Статья

- Статус публикации

- Опубликовано

- Авторы

- Том/ Выпуск

- Том / Номер 8

- Страницы

- 47-59

- Аннотация

Глобальные тренды современности все больше проникают в сферу труда, их влияние и возможности адаптации к их воздействию значительно дифференцированы в зависимости от масштаба территории. В статье анализируются перспективы занятости населения Вологодской области как модельного региона России по оси «центр-периферия». Информационную базу исследования составили материалы официальной статистики и мониторинга качества трудового потенциала населения Вологодской области. С использованием агломерационного подхода показано, что, несмотря на внешнюю устойчивость сферы занятости, сохраняются нерешенные проблемы, усиливающие внутрирегиональные диспропорции. Определено, что факторы, так или иначе связанные со сферой занятости (отсутствие возможностей поиска работы и получения качественного образования, низкий размер заработных плат), в значительной мере влияют на привлекательность территорий, причем их значение возрастает при движении от ядер агломерации к периферии. В свою очередь это накладывает ограничения не только на возможности профессиональной самореализации, но и на процессы обеспечения жизнедеятельности, что объясняет перемещение населения из отдаленных районов в более привлекательные с точки зрения занятости населенные пункты. При этом стремление людей улучшить свое положение в зависимости от места проживания также различается по своим характеристикам. К освоению новых знаний, технологий и образцов поведения в большей степени готово население ядра агломерации и агломерационной зоны, в то время как жители периферии склонны к реализации предпринимательских намерений.

- Ключевые слова

- рынок труда, занятость, трансформация занятости, городская местность, сельская местность, центр и периферия

- Дата публикации

- 03.10.2023

- Год выхода

- 2023

- Всего подписок

- 10

- Всего просмотров

- 170

Постановка проблемы. Глобальные трансформационные процессы привносят качественные изменения во все формы экономической и социальной деятельности. Скорость этих перемен стремительно возрастает, в результате чего современный мир становится все более неопределенным, сложным, нестабильным, неоднозначным, хрупким, нелинейным1 и т.д. Данные тенденции проявляются не только на глобальном, но и на национальном, региональном и локальном уровнях, где темпы адаптации экономики и общества к трансформациям существенно различаются. Это приводит к усилению пространственной неравномерности развития, прежде всего межрегиональной. В России проблемам региональной дифференциации уделяется значительное внимание со стороны как управленческого2, так и академического сообществ [Коломак, 2010; Локосов и др., 2015]. Не менее значим внутрирегиональный уровень, где различия могут быть еще более заметными. И хотя на практике акценты чаще смещаются в сторону регионов, поскольку муниципальная статистика весьма скудна и не всегда адекватна [Зубаревич, 2019: 58], приближенность локальных социально-экономических процессов к населению только повышает востребованность подобного рода исследований.

В данном контексте важная роль отводится вопросам труда и занятости, которые не только имеют региональную специфику, но и подвержены всем современным трендам, в числе которых старение населения, цифровизация экономики или глобализация3. С одной стороны, возникают все новые возможности для осуществления трудовой деятельности, а с другой – множатся риски, связанные с поиском достойной работы и профессиональным становлением в целом. Территориальный фактор играет здесь далеко не последнюю роль. Так, сельская местность в силу удаленности от ресурсов, технологий и населения традиционно характеризуется менее благоприятными условиями для занятости, а также весьма ограниченным количеством вакантных предложений4. Это касается и других населенных пунктов, лишенных влияния крупных городов. В результате проблема сжатия освоенного пространства и поляризации системы расселения становится все более актуальной [Короленко, 2023], что требует поиска источников притяжения населения и, как следствие, изучения особенностей занятости в зависимости от близости места проживания к региональным центрам.

Обозначенный ракурс исследования довольно редко встречается в отечественной научной литературе: как правило, основной водораздел проводится между городом и селом, либо в центре внимания находятся населенные пункты определенного размера / свойства (например, моногорода). Этим объясняется фрагментарность знаний о занятости населения локальных территорий, объединенных общим региональным контекстом, что затрудняет представления об их дальнейшем развитии. Восполнить имеющиеся пробелы в этой области возможно путем проведения социологического исследования с применением агломерационного подхода. В этой связи целью настоящей статьи стал анализ перспектив занятости населения Вологодской области как модельного региона по оси «центр – периферия». На начальном этапе исследования мы формулируем гипотезу достаточно просто: при удалении от ядер агломерации восприятие своей занятости заметно ухудшается, что отражается на готовности к изменениям в трудовой и повседневной жизни. Вместе с тем такая постановка гипотезы позволяет внести ясность в пространственные аспекты развития социально-трудовых отношений в России. В зарубежных исследованиях гораздо больше публикаций, проливающих свет на эффекты экономики агломераций для занятости населения, хотя и там субъективные оценки местных жителей зачастую уходят на второй план [Dauth, 2013; Baumont et al., 2014].

Дизайн исследования. Анализ сосредотачивался на ситуации в Вологодской области, что обусловлено не только наличием обширного эмпирического материала для детального изучения тенденций социально-экономического развития региона, но и его типичностью как субъекта РФ, обеспечивающей схожесть наблюдаемых процессов со всероссийской динамикой [Российское общество, 2015: 129]. Кроме того, сужение исследовательского фокуса до конкретной территории способствует более глубокому погружению в специфику занятости по оси «центр – периферия».

Анализ занятости на локальных территориях основывается на данных мониторинга качества трудового потенциала населения Вологодской области. Опрос проводится с 1997 г. в городах Вологде и Череповце, а также в восьми муниципальных образованиях (Бабаевском, Великоустюгском, Вожегодском, Грязовецком, Кирилловском, Никольском, Тарногском и Шекснинском). Объектом исследования выступает население трудоспособного возраста. Тип выборки: квотная по полу и возрасту. Всего опрашивается 1500 человек, ошибка выборки не превышает 3–4%.

Очередной этап мониторинга (август–октябрь 2022 г.) позволил расширить представления о трудовой жизни населения в зависимости от места проживания за счет апробации нового инструментария исследования. Затрагивались и более ранние периоды, чтобы проследить за изменениями в характере занятости, произошедшими с момента обострения внешних вызовов (2020 г. – пандемия коронавируса, 2022 г. – специальная военная операция). В этом плане 2018 г. рассматривался нами в качестве времени относительной стабильности. Поскольку опрос проводится один раз в два года, всего использовалось 3 волны мониторинга (2018, 2020 и 2022 гг.), при этом основное внимание уделялось именно последней.

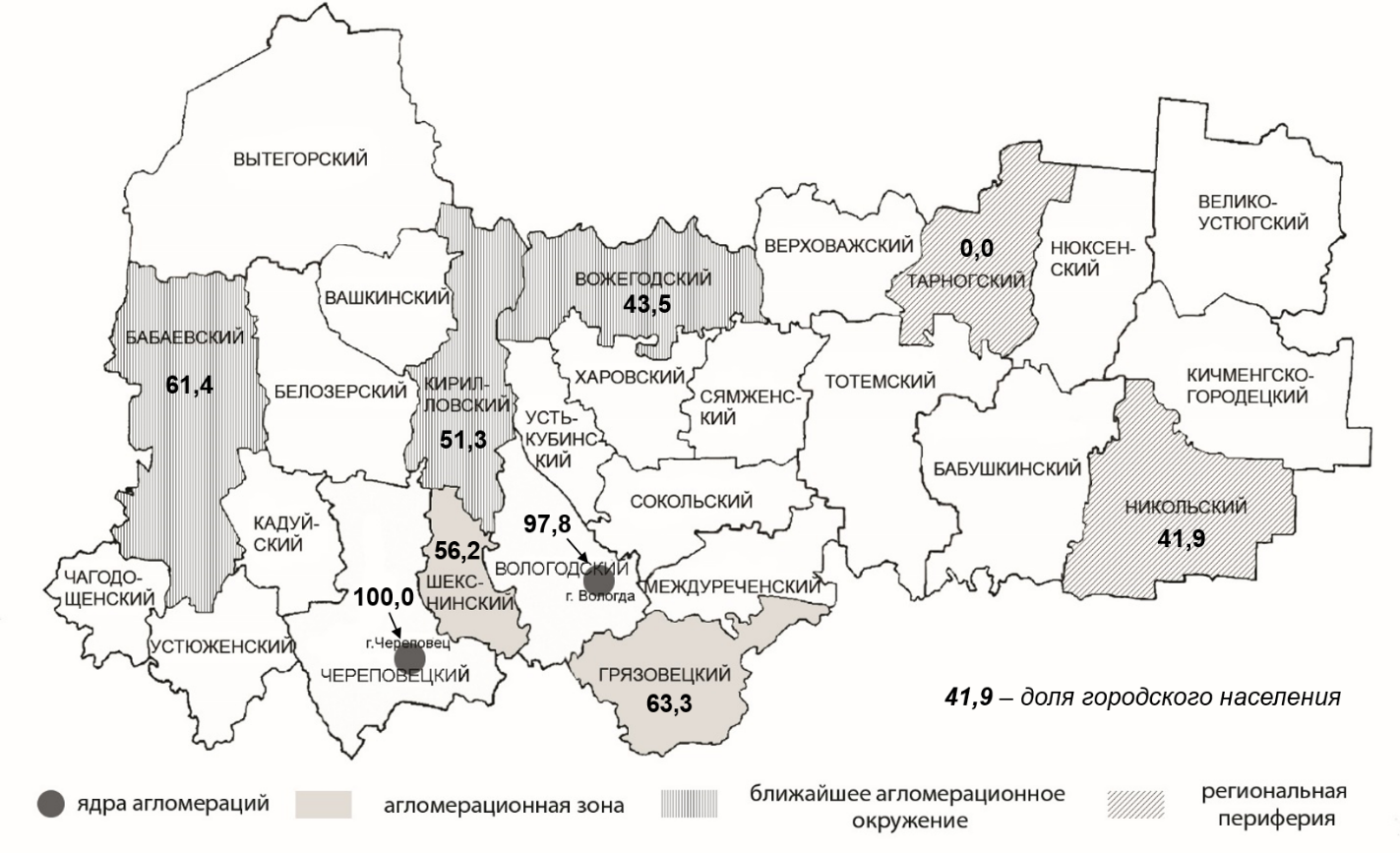

Для анализа ситуации в муниципальных образованиях мы воспользовались агломерационным подходом, зарекомендовавшим себя в качестве широко обсуждаемого способа построения опорного каркаса территориальной организации пространства в России. Так, Вологодская область имеет два ярко выраженных полюса развития: г. Вологда как административная столица региона и г. Череповец как индустриальный центр. Вокруг этих точек происходит формирование двух моноцентрических городских агломераций, в которых концентрируются население и производственная деятельность [Ворошилов, 2021: 64]. Соответственно при удалении от них социально-экономическая и иная активность снижается, что оказывает существенное воздействие на занятость населения. В рамках исследования, принимая в расчет агломерационные процессы и специфику информационной базы, мы выделили четыре группы муниципальных образований по оси «центр – периферия» (рис. 1, табл. 1).

Рис. 1. Карта территориального охвата исследования

Источник: составлено авторами.

Таблица 1

Размер выборки по группам муниципальных образований

| Группировка муниципальных образований (МО) | Количество наблюдений (n) | ||

| 2018 г. | 2020 г. | 2022 г. | |

| Ядра агломераций (Вологда и Череповец) | 821 | 834 | 847 |

| Агломерационная зона (Шекснинский район и Грязовецкий округ) | 228 | 229 | 225 |

| Ближнее агломерационное окружение (Бабаевский и Вожегодский округа, Кирилловский район) | 161 | 153 | 151 |

| Региональная периферия (Тарногский округ и Никольский район) | 107 | 102 | 98 |

Источник: составлено авторами.

Первая группа включает крупные города Вологодской области (Вологда и Череповец), являющиеся ядрами формирующихся агломераций. Ко второй группе были отнесены муниципальные образования, непосредственно входящие в агломерационную зону, в третью – имеющие общую границу с агломерационной зоной или расположенные от нее через одно муниципальное образование (соседи I и II порядка), в четвертую – находящиеся на периферии региона, наиболее удаленные от ядер (соседи III и IV порядка)5. При этом важно учитывать, что за пределами крупных городов и городской агломерационной зоны наблюдаются схожие процессы агломерирования, когда население и производство сосредотачиваются в его центральном поселении (малом городе, поселке городского типа, селе), а территория становится все менее «сельской» по своей сути [Катанандов и др., 2021: 13].

Применение агломерационного подхода позволяет провести прямые параллели между перспективами занятости и близостью места проживания от регионального центра, что служит связующим звеном на пути к выявлению источников притяжения людей и формированию конкретных предложений по повышению привлекательности локальных территорий. В этой работе мы сконцентрировали внимание на вопросах устойчивости положения работников, удовлетворенности трудом, уверенности в профессиональных и жизненных планах.

Особенности локальных рынков труда и занятости в разрезе «центр – периферия». Как показывает практика, рынок труда в России характеризуется достаточно высокой гибкостью и устойчивостью к вызовам различного рода. Ярким примером последних лет выступает адаптация отечественного рынка труда к последствиям пандемии коронавируса и введения санкционных ограничений [Капелюшников, 2022; Былков, 2022]. Несмотря на некоторый рост уровня общей и регистрируемой безработицы в 2020 г., уже в следующем году ситуация стабилизировалась и показатели достигли прежних значений. В региональном и муниципальном разрезе наблюдаются схожие тенденции, хотя территориальная дифференциация рынков труда сохраняется и различия устойчивы [Российский рынок…, 2017: 137–140]. В Вологодской области как типичном субъекте РФ ситуация остается довольно стабильной, хотя на уровне муниципалитетов текущее положение вещей заметно меняется. В частности, показатель регистрируемой безработицы возрастает при удалении от крупных городов региона (от 0,5 до 2,1% в 2022 г.). Схожая картина характерна и для среднемесячной заработной платы, разрывы в размере которой между районами/округами достигают двух раз6. В наиболее уязвимом положении находятся территории, периферийные по отношению к социально-экономическим центрам области, что провоцирует отток населения и усугубляет проблему дефицита кадров. В результате за последние 20 лет в сельской местности произошло двукратное сокращение среднесписочной численности работников (например, на 53,4 и 54,1% в Тарногском округе и Никольском районе соответственно)7.

7. Там же.

Данные регионального мониторинга подтверждают тезис об устойчивости рынка труда, что выражается в преобладании признаков стандартной модели занятости (табл. 2). Большинство населения имеет только основную работу, причем по линии «центр – периферия» доля таковых лишь возрастает: с 80 до 92%. Это может быть связано с тем, что при удалении от крупных центров региона возможности локальных рынков труда по обеспечению спроса на дополнительную постоянную занятость существенно сокращаются.

Повсеместно распространены постоянные трудовые отношения и использование бессрочных трудовых договоров, а неполная занятость на практике встречается редко. По большей части это объясняется тем, что решение работать временно или периодически принимается в основном в связи с необходимостью высвобождения времени для личных нужд или невозможностью устроиться на постоянную работу8. Что касается динамики, то в целом по всем показателям наблюдаются позитивные изменения с существенным спадом в период пандемии. В данном случае выделяется зона региональной периферии, где значительного снижения не произошло.

Таблица 2

Распространенность отдельных признаков занятости в разрезе «центр – периферия» (%)

| Группировка МО | 2018 г. | 2020 г. | 2022 г. | Группировка МО | 2018 г. | 2020 г. | 2022 г. |

| Работа только на основной работе | Работа полный рабочий день | ||||||

| Ядра агломераций | 75,2 | 57,6 | 79,8 | Ядра агломераций | - | 54,8 | 78,3 |

| Агломерационная зона | 90,6 | 63,3 | 86,2 | Агломерационная зона | - | 62,9 | 89,1 |

| Ближнее агломерационное окружение | 81,3 | 69,3 | 84,7 | Ближнее агломерационное окружение | - | 61,4 | 75,4 |

| Региональная периферия | 75,0 | 72,5 | 92,3 | Региональная периферия | - | 56,9 | 84,6 |

| Постоянная (регулярная) занятость | Наличие бессрочного трудового договора | ||||||

| Ядра агломераций | - | 87,4 | 93,5 | Ядра агломераций | 59,6 | 68,3 | 69,9 |

| Агломерационная зона | - | 98,2 | 92,5 | Агломерационная зона | 87,7 | 76,2 | 82,2 |

| Ближнее агломерационное окружение | - | 84,1 | 92,4 | Ближнее агломерационное окружение | 67,2 | 54,0 | 72,0 |

| Региональная периферия | - | 75,9 | 91,0 | Региональная периферия | 63,1 | 64,6 | 70,5 |

Источник: рассчитано на данных мониторинга качества трудового потенциала населения Вологодской области, ФГБУН ВолНЦ РАН, 2018–2022 г.

Исходя из этого, можно заключить, что нестабильность последних лет и внутрирегиональные диспропорции не оказывают серьезного влияния на рынок труда, довольно быстро адаптирующийся к внешним шокам. Однако эпидемиологический фактор вынудил многих людей находить дополнительные возможности для заработка, особенно там, где для этого есть благоприятные локальные условия (крупные города и зона агломерации). Помимо этого, несмотря на относительную стабильность занятости, при детальном погружении раскрываются более глубокие проблемы, определяющие перспективы трудовой и повседневной жизни по оси «центр – периферия».

Сама по себе удаленность от крупных развитых центров уже является причиной ухудшения отношения к месту своего проживания, поскольку вследствие этого зачастую имеет место неразвитость социальной инфраструктуры и снижение возможностей для культурного отдыха и досуга, на что обращают внимание жители периферии и ближайшего агломерационного окружения (рис. 2). В то же время одними из ключевых факторов, формирующих привлекательность территории, выступают отсутствие возможностей поиска работы и получения качественного образования, низкий размер заработных плат. Более того, при движении от ядер агломерации к периферии значимость вопросов занятости значительно возрастает, что свидетельствует о серьезных ограничениях не только для профессиональной самореализации, но и обеспечения жизнедеятельности. Это подтверждается мнением почти половины жителей отдаленных районов об упадке местной экономики и угасании жизни в целом.

Рис. 2. Распределение ответов респондентов о непривлекательных чертах места проживания в зависимости от его удаленности от агломерационных центров Вологодской области (2022 г.), %

Источник: рассчитано на данных мониторинга качества трудового потенциала населения Вологодской области, ФГБУН ВолНЦ РАН, 2022 г.

Возможности реализации профессиональных и жизненных планов в центр-периферийном измерении. Самореализация в трудовой деятельности весьма значима в жизни любого человека и зависит как от внутренних установок, так и от внешних условий. Одной из экзогенных причин, обуславливающих возможности профессиональной самореализации, является расположение места проживания, что существенно влияет на конъюнктуру рынка труда, шансы на повышение уровня образования и квалификации, карьерные планы [Fernandez, Su, 2004] и т.д.

Концентрация социально-экономических ресурсов в крупных городах приводит к тому, что за пределами агломераций население достаточно низко оценивает свои профессиональные перспективы (табл. 3). Это касается востребованности и самореализации в профессии, повышения квалификации, достойной оплаты труда и карьерного роста. Примечательно, что жители периферии позитивнее смотрят в будущее, чем представители ближайшего агломерационного окружения, что может быть связано с относительной неоднородностью входящих в эти группы территорий с точки зрения степени урбанизации и обеспечения возможностей для саморазвития. Тем не менее сложившаяся ситуация может служить поводом для переезда из отдаленных районов ближе к региональным центрам в поисках более благоприятных условий, поскольку субъективное восприятие работы выступает ключевым фактором удовлетворенности жизнью на селе [Сарайкин и др., 2023: 90–91].

Таблица 3

Самооценки населением Вологодской области собственных профессиональных перспектив, 2022 г. (%)

| Вариант ответа | Ядра агломераций | Агломерационная зона | Ближнее агломерационное окружение | Региональная периферия |

| Востребованность в профессии | 69,4 | 60,0 | 30,5 | 39,8 |

| Повышение профессиональной квалификации | 54,7 | 48,0 | 14,6 | 37,8 |

| Самореализация в профессии | 52,4 | 44,9 | 16,6 | 33,7 |

| Достойная оплата труда | 50,4 | 53,3 | 11,3 | 36,7 |

| Карьерный рост | 42,4 | 46,7 | 7,9 | 34,7 |

Источник: рассчитано на данных мониторинга качества трудового потенциала населения Вологодской области, ФГБУН ВолНЦ РАН, 2022 г.

Кроме того, само по себе проживание в сельской местности в России способствует повышению риска попадания в состояние хронической низкооплачиваемой занятости [Гимпельсон и др., 2018: 506–507]. Малые города по отношению к крупным также находятся в менее благоприятном положении. В результате разрыв в уровне среднемесячной заработной платы и среднедушевого дохода между ядрами агломераций и отдаленными от них территориями довольно велик и составляет 1,7–1,8 и 1,5–1,9 раза соответственно (рис. 3). Ситуация существенно не изменилась и в кризисные годы, поскольку темпы роста показателей также значительно ниже за пределами крупных городов. При этом материальное благополучие жителей агломерационной зоны не сильно отличается от положения тех, кто проживает на периферии. Несмотря на это, они демонстрируют большую уверенность в собственных профессиональных перспективах.

Рис. 3. Среднемесячная заработная плата и душевой доход в зависимости от близости территорий к агломерации, тыс. руб.

Источник: рассчитано на данных мониторинга качества трудового потенциала населения Вологодской области, ФГБУН ВолНЦ РАН, 2018–2022 г.

На самооценку возможностей реализации трудового потенциала оказывает влияние и удовлетворенность трудом. В данном контексте практически по всем ее компонентам лидирует зона агломерации (табл. 4), что обусловлено кумулятивными преимуществами локального рынка труда двух крупнейших городов региона (доля позитивных оценок стабильно превышает 50%). Таким образом, удовлетворенность трудовой жизнью в целом снижается в направлении «центр – периферия». И в том, и в другом случае исключение составляет только позиция в отношении деятельности профсоюзов, которые стремительно теряют свою популярность [Попов, Соловьева, 2023: 116]. Более высокие значения показателей на периферии по сравнению с ближайшим агломерационным окружением, возможно, обусловлены также тем, что уровень притязаний их жителей несколько ниже.

Таблица 4

Распределение ответов на вопрос «Скажите, пожалуйста, насколько вы удовлетворены разными аспектами вашей трудовой жизни…?»

(варианты ответа «вполне удовлетворен(а)» и «скорее удовлетворен(а), чем нет») (2022 г.), %

| Вариант ответа | ЯА | АЗ | БАО | РП |

| Взаимоотношения в трудовом коллективе | 79,3 | 82,8 | 56,8 | 61,5 |

| Возможность сочетать трудовые и семейные / личные обязанности | 75,7 | 76,4 | 54,2 | 56,4 |

| Содержание выполняемой работы | 75,4 | 70,7 | 47,5 | 59,0 |

| Значимость организации для территории | 73,2 | 72,4 | 43,2 | 47,4 |

| Отношения с руководством организации | 72,5 | 70,1 | 53,4 | 52,6 |

| Техническая оснащенность рабочего места | 69,8 | 78,7 | 44,1 | 65,4 |

| Надежность вашего положения в организации | 69,5 | 73,0 | 39,0 | 47,4 |

| Соответствие квалификации выполняемой работе | 68,2 | 63,2 | 39,0 | 47,4 |

| Безопасность труда | 67,1 | 77,6 | 36,4 | 66,7 |

| Соблюдение трудового законодательства в организации | 63,8 | 73,0 | 33,9 | 53,8 |

| Полнота социального пакета | 60,7 | 64,9 | 26,3 | 52,6 |

| Возможность проявления новаторства и изобретательства | 58,5 | 51,1 | 11,9 | 42,3 |

| Возможность обучения, повышения квалификации | 57,3 | 58,0 | 14,4 | 44,9 |

| Внедрение инноваций в рабочий процесс / на рабочем месте | 57,0 | 64,4 | 10,2 | 46,2 |

| Размер заработной платы | 56,5 | 53,4 | 19,5 | 57,7 |

| Возможность участия в принятии управленческих решений | 55,1 | 54,6 | 28,0 | 42,3 |

| Возможности для карьерного роста | 53,4 | 55,7 | 12,7 | 42,3 |

| Работа профсоюзной либо иной рабочей организации | 42,4 | 47,7 | 21,2 | 43,6 |

Примечание. ЯА – ядра агломерации; АЗ – агломерационная зона; БАО – ближайшее агломерационное окружение; РП – региональная периферия.

Источник: рассчитано на данных мониторинга качества трудового потенциала населения Вологодской области, ФГБУН ВолНЦ РАН, 2022 г.

Возможности проявления новаторства и изобретательства, внедрения инноваций в рабочий процесс, техническая оснащенность рабочего места, по мнению населения отдаленных районов, более ограничены, что в совокупности может сдерживать рост производительности труда. Ощутимый разрыв наблюдается и по ряду компонентов, отражающих устойчивость положения работников (надежность положения в организации, соблюдение трудового законодательства, полнота социального пакета и др.), которые, по всей видимости, вынуждены мириться с окружающей действительностью из-за отсутствия иных альтернатив безработице.

Сложившиеся условия во многом заставляют людей адаптироваться к реалиям повседневности и предпринимать определенные действия по улучшению своего положения, как в трудовой, так и в повседневной жизни. При этом в зависимости от места проживания степень выраженности этих намерений различна (табл. 5). Жители крупных городов и прилегающих к ним территорий демонстрируют бо́льшую готовность к освоению новых знаний и навыков, изучению и использованию новых технологий на работе, повышению квалификации. При удалении от них ее уровень заметно снижается. Однако в отношении стремления организовать собственное дело жители региональной периферии более активны, что, вероятно, обусловлено их готовностью брать инициативу на себя в условиях наличия высокой доли «плохих» рабочих мест и в целом проблем с поиском работы.

Таблица 5

Распределение ответов на вопрос «Насколько вы готовы…?»

(варианты ответа «готов и уже реализую» и «готов»), 2022 г., (%)

| Вариант ответа | ЯА | АЗ | БАО | РП |

| Трудовая жизнь | ||||

| Осваивать новые знания и навыки, личностно и профессионально развиваться | 72,0 | 59,6 | 50,3 | 51,0 |

| Стать высококлассным специалистом | 68,2 | 52,9 | 47,7 | 49,0 |

| Изучать и использовать в своей работе и в быту новые технологии | 64,8 | 61,8 | 47,0 | 33,7 |

| Организовать собственное дело, семейный бизнес | 39,9 | 34,2 | 30,5 | 45,9 |

| Повседневная жизнь | ||||

| Усваивать новые ценности, образцы поведения, соответствующие современному образу жизни | 57,5 | 52,4 | 44,4 | 34,7 |

| Изучить иностранный язык | 36,0 | 24,4 | 28,5 | 25,5 |

| Переехать в другой населенный пункт страны с более привлекательными условиями | 28,0 | 31,6 | 23,2 | 30,6 |

| Заняться общественной деятельностью | 24,1 | 30,2 | 34,4 | 24,5 |

| Заняться политической деятельностью | 18,5 | 22,7 | 24,5 | 23,5 |

Примечание. ЯА – ядра агломерации; АЗ – агломерационная зона; БАО – ближайшее агломерационное окружение; РП – региональная периферия.

Источник: рассчитано на данных мониторинга качества трудового потенциала населения Вологодской области, ФГБУН ВолНЦ РАН, 2022 г.

В оценках повседневной жизни различия по линии «центр – периферия» не столь существенны, за исключением желания усвоить новые ценности и образцы поведения, характерные для современного образа жизни, что в первую очередь присуще населению городских агломераций. Намерение переехать в другой населенный пункт с более привлекательными условиями или заняться общественной и политической деятельностью не входит в круг первоочередных задач большинства жителей. И здесь возникает закономерный вопрос о том, почему миграционные настроения включают схожие показатели как в городских агломерациях, так и за их пределами. На текущем этапе исследования можно предположить, что взрослое население, несмотря на все бытовые трудности, остается преданным привычному для них укладу жизни и не спешит покидать родные места. Такая инертность в меньшей степени свойственна молодому поколению, отток которого – одна из ключевых причин поляризации регионального пространства.

Заключение. Исследование позволило по-новому взглянуть на внешнюю устойчивость российского рынка труда в условиях нестабильности последних лет. На основе агломерационного подхода, получившего широкое признание как в науке, так и на практике, была рассмотрена специфика и перспективы занятости, плохо поддающиеся изучению в силу ограниченности муниципальной статистики. Подобного рода ракурс не является типичным для тематики социально-трудовых отношений, однако способствует лучшему пониманию процессов, происходящих на периферии, развитие которой сопряжено с множеством вызовов и противоречий.

Результаты анализа свидетельствуют об устойчивости регионального рынка труда, что, помимо конъюнктурных изменений, выражается в преобладании признаков стандартной модели занятости (полный рабочий день, наличие бессрочного трудового договора, отсутствие вторичной занятости и т.д.). Особую обеспокоенность вызывает усиление барьеров, ограничивающих возможности осуществления трудовых и жизненных планов жителей отдаленных районов. Весьма закономерно, что вопросы занятости остаются ключевым фактором, определяющим привлекательность территорий, роль которого только возрастает при движении по оси «центр – периферия». Следствием этого являются центростремительная миграция населения и деградация трудового потенциала за пределами крупных городов. Это касается не только периферии, но и агломерационной зоны, а также ближайшего агломерационного окружения, которые, по сути, представляют собой «буферную» зону, или полупериферию, сочетающую черты обоих полюсов. В первом случае наблюдается тяготение к ядрам агломераций, а во втором – превалирование периферийных признаков.

Осознавая глубину демографических проблем, мы можем напрямую связать выход из сложившейся ситуации с созданием центров притяжения деловой активности, что будет стимулировать занятость на периферии за счет реализации промышленных, инфраструктурных и социально значимых проектов. Нельзя обойти стороной и важность поддержки предпринимательства, что весьма актуально для жителей отдаленных районов. Использование потенциала цифровизации также является перспективным направлением решения проблем на локальных рынках труда, поскольку предоставляет возможности для удаленной и платформенной занятости, фриланса и т.д.

Необходимо отметить, что при некоторых ограничениях исследования (неполный охват районов области и трудности, связанные со сбором информации на отдаленных территориях, особенно сельских [Лушникова, 2023: 131]), сформулированная гипотеза об ухудшении восприятия населением перспектив занятости и снижения готовности к изменениям в трудовой и повседневной жизни по оси «центр-периферия» в целом нашла свое подтверждение. Поиск более глубоких причин и сложившихся особенностей занятости на локальных рынках труда связан с более детальным изучением результатов массового опроса населения, а также анализом данных экспертного опроса специалистов отделений занятости и углубленных интервью с главами городских и сельских поселений в Вологодской области, что планируется на следующих этапах исследования.

Библиография

- 1. Былков В.Г. Социально-экономические предпосылки трансформации рынка труда в условиях введения беспрецедентных санкций // Экономика труда. 2022. Т. 9. № 10. С. 1489–1508. DOI: 10.18334/et.9.10.116407.

- 2. Ворошилов Н.В. Развитие городских агломераций на территории Европейского Севера России // Федерализм. 2021. Т. 26. № 4(104). С. 54–74. DOI: 10.21686/2073-1051-2021-4-54-74.

- 3. Гимпельсон В.Е., Капелюшников Р.И., Шарунина А.В. Низкооплачиваемые рабочие места на российском рынке труда: есть ли выход и куда он ведет? // Экономический журнал Высшей школы экономики. 2018. № 22(4). С. 489–530. DOI: 10.17323/1813-8691-2018-22-4-489-530.

- 4. Зубаревич Н.В. Неравенство регионов и крупных городов России: что изменилось в 2010-е годы? // Общественные науки и современность. 2019. № 4. С. 57–70. DOI: 10.31857/S086904990005814-7.

- 5. Капелюшников Р.И. Анатомия коронакризиса через призму рынка труда. Вопросы экономики. 2022. № 2. С. 33–68. DOI: 10.32609/0042-8736-2022-2-33-68.

- 6. Катанандов С.Л., Межевич Н.М., Солодилов В.В. «Сельские агломерации» и «сельские ассоциации населенных пунктов» – возможные направления развития местного самоуправления на Северо-Западе России // Управленческое консультирование. 2021. № 9. С. 9–17. DOI: 10.22394/1726-1139-2021-9-9-17.

- 7. Коломак Е.А. Межрегиональное неравенство в России: экономический и социальный аспект // Пространственная экономика. 2010. № 1. С. 26–35.

- 8. Короленко А.В. Пространственные трансформации территорий России: тенденции и региональные различия расселения // Проблемы развития территории. 2023. № 27(1). С. 47–75. DOI: 10.15838/ptd.2023.1.123.4.

- 9. Костенко Е.П. Трансформация роли и функций HR в условиях новых экономических вызовов // Journal of Economic Regulation (Вопросы регулирования экономики) 2021. №12(4). С. 94–109. DOI: 10.17835/2078-5429.2021.12.4.094-109.

- 10. Локосов В.В., Рюмина Е.В., Ульянов В.В. Региональная дифференциация показателей человеческого потенциала // Экономика региона. 2015. № 4 (44). С. 185–196. DOI: 10.17059/2015-4-15.

- 11. Лушникова О.Л. Трудовое поведение жителей удаленных сел Хакасии // Социологические исследования. 2023. № 3. С. 129–134. DOI: 10.31857/S013216250022135-1.

- 12. Попов А.В., Соловьева Т.С. Трансформация занятости в России в ракурсе межстрановых сравнений // Народонаселение. 2023. Т. 26. № 1. С. 110–122. DOI: 10.19181/population.2023.26.1.9.

- 13. Российский рынок труда: тенденции, институты, структурные изменения / Под общ. ред. В.Е. Гимпельсона, Р.И. Капелюшникова, С.Ю. Рощина. М.: ЦСР, 2017.

- 14. Российское общество: трансформации в региональном дискурсе (итоги 20-летних измерений) / Под науч. рук. М.К. Горшкова, В.А. Ильина. Вологда: ИСЭРТ РАН, 2015.

- 15. Сарайкин В.А., Никулина Ю.Н., Янбых Р.Г. Субъективное благополучие сельских жителей в России: факторы и их значимость // Экономическая социология. 2023. Т. 24. № 1. С. 71–105. DOI: 10.17323/1726-3247-2023-1-71-105.

- 16. Baumont C., Ertur C., Le Gallo J. Spatial analysis of employment and population density: the case of the agglomeration of Dijon 1999 // Geographical Analysis. 2014. Vol. 36. P. 146–176. DOI: 10.1111/j.1538-4632.2004.tb01130.x.

- 17. Dauth W. Agglomeration and regional employment dynamics // Papers in Regional Science. 2013. Vol. 92. P. 419–435. DOI: 10.1111/j.1435-5957.2012.00447.x.

- 18. Fernandez R.M., Su C. Space in the study of labor markets // Annual Review of Sociology. 2004. Vol. 30 Р. 545–569. DOI: 10.1146/annurev.soc.29.010202.100034.

- 19. Holley D., Coulson K., Buckley C., Corradini E. Wellbeing in the workplace: exploring the VUCA approach // Journal of Learning Development in Higher Education. 2022. Vol. (25). DOI: 10.47408/jldhe.vi25.954.

2. Об утверждении Стратегии пространственного развития Российской Федерации на период до 2025 года: распоряжение Правительства РФ от 13.02.2019 № 207-р. URL: >>>> (дата обращения: 06.04.2023); О Стратегии экономической безопасности Российской Федерации на период до 2030 года: Указ Президента РФ от 13 мая 2017 г. № 208. URL: >>>> nt.ru/products/ipo/prime/doc/71572608/ (дата обращения: 06.04.2023).