- Код статьи

- S013216250027370-0-1

- DOI

- 10.31857/S013216250027370-0

- Тип публикации

- Статья

- Статус публикации

- Опубликовано

- Авторы

- Том/ Выпуск

- Том / Номер 8

- Страницы

- 86-100

- Аннотация

На основе данных «Российского мониторинга экономического положения и здоровья населения НИУ ВШЭ» анализируется процесс трансформации практик вовлеченности родителей в жизнь детей. На фоне рассмотрения социальных преобразований проводится ретроспективный анализ шести категорий практик этой вовлеченности: подготовка уроков, посещение родительских собраний, чтение, физическая активность, посещение врачей и проведение отпуска. Исследование выявило интенсификацию взаимодействия с детьми во всех сферах, снижение гендерной асимметрии, проявляющееся в росте вовлеченности отцов и снижении преимущественной вовлеченности матерей. Анализируемые данные позволили представить трансформацию практик вовлеченности родителей и других родственников в жизнь детей, показать, что дети постепенно стали более значимой частью жизни взрослых, а само родительство приобрело интенсивный характер.

- Ключевые слова

- родительская вовлеченность, родительство, родительские практики, интенсивное родительство, РМЭЗ НИУ ВШЭ

- Дата публикации

- 03.10.2023

- Год выхода

- 2023

- Всего подписок

- 10

- Всего просмотров

- 185

Введение. Передача человеческого капитала внутри семьи представляет собой сложный процесс, включающий повседневные практики. Понимание его особенностей дает возможность исследователю приблизиться к постижению не менее глубоких и серьезных процессов формирования социальной структуры общества. Э. Гидденс отмечает: «…второстепенные и несущественные правила поведения, условности и традиции повседневной социальной жизни оказываются фундаментальным каркасом социальной жизни» [Гидденс, 2005: 19]. Одновременно он также подчеркивает, что любые социальные практики должны рассматриваться с учетом внешних условий – времени и пространства [там же: 17].

В разные периоды истории нашей страны представления о роли родителей в процессе воспитания детей и участии государства и школы в детско-родительских отношениях менялись. В середине прошлого века, когда взрослое население было занято послевоенным восстановлением страны, государство посредством проводимой социальной политики транслировало позицию необходимости если не полной замены семейного воспитания общественным, то значительным участием государства в этом процессе. Коллектив как основа коммунистического общества представлялся не менее подходящим институтом для социализации личности, чем семья: «государство, считая воспитание и образование своей важной политической, экономической, идеологической задачей, брало на себя всю полноту ответственности за подготовку подрастающего поколения к будущей самостоятельной жизни» [Андреева, 2017: 260].

В дальнейшем на фоне увеличения доли малодетных семей ценность детей продолжала расти, а детско-родительские отношения стали демократизироваться. Постепенно участие государства в формировании личности снижалось, в то время как роли отцов и матерей становились более значимыми не только в воспитании, но и в учебе. В позднесоветский период провозглашалось достижение определенной гармонии в отношениях государства и семьи: «Никогда раньше семейное и общесоциальное воспитание не были так органически слиты, так не зависели друг от друга, как в нашем обществе. Поэтому общественные организации вправе требовать от родителей повседневной заботы об обеспечении и нравственном развитии детей, а родители в свою очередь вправе рассчитывать на повседневную помощь со стороны общества в выполнении этой большой и ответственной задачи» [Харчев, 1979: 319].

Социальные трансформации постсоветского периода затронули внутрисемейные практики не только из-за утраты государственной идеологии, но и из-за резко изменившейся ситуации на рынке труда, где были заняты родители. Последующая трансформация отношений государства и семьи сопровождалась изменением образовательных практик, происходящем в контексте формирования новых моделей родительства, чему в нашей стране способствовало, в том числе, изменение образовательной политики. Так, Федеральный закон №273-ФЗ «Об образовании», принятый 29 декабря 2012 г., включает родителей в число участников образовательных отношений наряду с самими обучающимися и педагогами. При этом «родители (законные представители) несовершеннолетних обучающихся имеют преимущественное право на обучение и воспитание детей перед всеми другими лицами»1. Сегодня школа ожидает от родителей высокого уровня вовлеченности, особенно в начальных и выпускных классах. Этот процесс естественным образом отражается и на самих детях, их развитием вовлеченные родители начинают заниматься с раннего возраста. Широкое распространение практик раннего развития и активное участие взрослых меняет формат детства, которое все меньше похоже на детство предыдущих поколений.

Истоки изучения темы родительской вовлеченности в отечественной социологии можно найти в работах, посвященных изучению бюджетов времени2, в которых авторы выделяют «уход и воспитание детей», включающий в том числе: «контроль за выполнением домашних заданий», «внешкольное чтение и беседы с детьми», «игры в доме и обучение детей трудовым навыкам», «игры на открытом воздухе и прогулки», «медицинский уход» и др. Несмотря на развитие отечественной социологии семьи, родительство и родительские практики не сразу оказались в фокусе внимания исследователей, однако в 1970-е гг. появляются исследования о распределении родительских обязанностей, образе и условиях жизни с детьми3. К проблеме родительства в своих работах обращается И.С. Кон, однако в качестве прицельного предмета изучения она по-настоящему раскрывается в исследованиях Т.А. Гурко, в которых родительская вовлеченность занимает значительное место [Гурко, 2008]. В исследованиях последнего десятилетия тема вовлеченности актуализируется и получает дальнейшее развитие4, начинает исследоваться феномен «интенсивного» родительства [Исупова, 2018].

3. Результаты ряда исследований представлены в работе [Янкова и др., 1983].

4. Напр., [Антипкина и др., 2018; Любицкая, 2019; Поливанова и др., 2015; Рождественская, 2020].

При этом несмотря на обширный опыт изучения родительской вовлеченности, единого конструкта понятия не существует, а его операционализация в разных исследованиях имеет свои особенности. В представленной работе, основывающейся на данных специального блока вопросов, обследования РМЭЗ НИУ ВШЭ5, конструкт включает шесть категорий родительских практик в отношении детей: подготовка уроков, посещение родительских собраний, чтение, физическая активность, посещение врача, проведение отпуска. Вопросы о практиках имеют ретроспективный характер, каждый из которых задается относительно матери, отца и других взрослых родственников респондента. В общей сложности данный блок включает 18 вопросов (варианты ответов: «часто», «иногда», «никогда», «не относится», «затруднились ответить»). Суммарные данные по двум позициям шкалы («часто» и «иногда») характеризуют распространенность анализируемых практик, тогда как отдельно взятые показатели шкалы «часто» и «иногда» – интенсивность родительского участия.

В исследовании принимается допущение, что родительская вовлеченность меняется в зависимости от возраста самого ребенка, в то время как респондентам задавались вопросы, начинающиеся со слов «Когда вы были ребенком…» без указания конкретного возраста. Кроме того, и сами ретроспективные ответы могут не в полной мере отражать реальность в прошлом. Принимая во внимание эти допущения, мы полагаем, что полученные результаты представляют научный интерес и вносят значимый вклад в изучение практик родительской вовлеченности в нашей стране6.

Проводимая в нашей стране семейная политика за исключением отдельных принятых мер продолжает поддерживать «традиционный» образ семьи, в котором основная нагрузка по уходу за ребенком ложится на мать. Но несмотря на это, исследователи фиксируют также постепенный рост роли отца в жизни детей, который происходит на фоне развития идеологии гендерного равенства, эгалитарного распределения ролей внутри семьи, снижения асимметрии родительского вклада в жизнь ребенка в целом и его развития в частности.

Теоретико-методологические основания исследования. Изучению вовлеченности родителей в жизнь детей посвящено много зарубежных, а в последние десятилетия и российских работ. Первым крупным эмпирическим исследованием, прицельно изучающим вовлеченность родителей, можно считать работу Дж. Коулмана [Coleman, 1966], который в середине 1960-х гг. одним из первых обратил внимание на зависимость успеваемости детей от «семейных факторов», после чего понятие «родительской вовлеченности» прочно заняло свою нишу в исследовательском поле зарубежной социологии. «Отчет Коулмана» продолжает активно обсуждаться и сегодня, а исследователи по всему миру, проводя исследования, подтверждают одни результаты, полученные американским социологом, опровергают другие, ставят новые задачи и проверяют все больше гипотез относительно влияния вовлеченности родителей на жизнь детей. Среди наиболее значимых факторов, выявленных в ходе исследований, стоит отметить семейную композицию (состав семьи), а именно наличие полной семьи, которая, как предполагалось, способствует родительской вовлеченности. Однако более поздние исследования доказали в том числе необходимость направляющего участия школы в этом вопросе [McLanahan, Sandefur, 1994]. В работах Дж. Эпштейн показана модель, описывающая взаимодействие трех ключевых сфер – семьи, школы и местного сообщества [Epstein, Sheldon, 2006]. Эта модель послужила основой разработки программ по увеличению родительской вовлеченности. Важный вклад в развитие темы внесли исследования на материалах PIRLS7, в частности влияние родительской вовлеченности показано на примере развития навыка чтения [Punter et al., 2015]. Проведенный У. Джейнсом метаанализ по рассматриваемой теме позволил сделать вывод, что наибольшее влияние на развитие детей оказывают не те формы вовлеченности, которые считаются наиболее важными и включаются педагогами в пособия для родителей (помощь с домашними заданиями, посещение школьных мероприятий, контроль за временем занятий и отдыхом и т.п.), а формы, подразумевающие более тонкие методы, в частности, разделяемая семьей ценность образования, выражающаяся в том числе в ожиданиях родителей от детей, общение с детьми на околошкольные темы, а также поддерживаемый в семье баланс любви, поддержки и дисциплины, создающий здоровые условия для развития [Jeynes, 2011].

В представленном исследовании использованы данные репрезентативной выборки 30-й волны (2021) РМЭЗ НИУ ВШЭ индивидуального уровня (респонденты 14 лет и старше). Всего в анализ включено 10319 наблюдений. Анализ полученных данных в разрезе возрастных групп позволил проиллюстрировать процесс трансформации родительской вовлеченности, а именно динамику распространенности родительских практик и интенсификации взаимодействия с детьми во всех рассматриваемых сферах. Для этого сначала выделили сферы родительского участия, изменения практик в которых, на наш взгляд, наиболее примечательны и, объединив респондентов в семь возрастных групп, представили данные в обобщенном виде по этим возрастным группам, а затем более подробно рассмотрели каждую категорию родительских практик.

Анализ распространенности практик вовлеченности родителей и других родственников в жизнь детей. Больше всего процесс трансформации родительской вовлеченности затронул сферу занятий различными видами физической активности: среди матерей сегодняшних подростков доля занимающихся физкультурой и спортом с детьми по сравнению с матерями старшего поколения (65+) выросла почти в 4 раза (табл.). В то же время среди отцов и других родственников этот рост составил 3,3 и 3,5 раз соответственно. Менее всего данный процесс заметен в распространении практики посещения врача, которая была и остается прерогативой матери. Но при этом наблюдается заметное повышение активности участия отцов: только каждый пятый респондент в возрасте 65+ ответил, что в детском возрасте отец водил его к врачу, в то время как в группе 14-17 лет – уже почти каждый второй. Вовлеченность других родственников в эту практику возросла в 3,5 раза. Аналогичная ситуация наблюдается и в отношении посещения родительских собраний – матери сохраняют здесь ведущую роль, в то время как вовлеченность отцов и других родственников значительно возросла.

Две последние рассмотренные категории (посещение родительских собраний и детского врача) могут быть отнесены к прямым родительским обязанностям, с чем и связана их менее заметная динамика применения матерями на фоне других категорий, однако именно на их фоне ярче проявляется гендерная асимметрия родительской вовлеченности.

Таблица

Ретроспективная оценка распространенности практик вовлеченности родителей и других родственников в дела детей в зависимости от возрастных групп респондентов, в %

| Практики вовлеченности | 14-17 лет | 18-24 лет | 25-34 лет | 35-44 лет | 45-54 лет | 55-64 лет | 65+ лет |

| Отец помогал вам делать уроки | 66 | 60,6 | 58,9 | 54,9 | 48,6 | 38,7 | 28,1 |

| Мать помогала Вам делать уроки | 92,1 | 90,6 | 85,0 | 81,9 | 75,7 | 59,6 | 45,7 |

| Другие взрослые родственники помогали вам делать уроки | 53,5 | 47,9 | 37,1 | 29 | 25,4 | 21,1 | 14,8 |

| Отец посещал родительские собрания | 46,1 | 45,9 | 45,2 | 43,3 | 40,4 | 37,0 | 29,2 |

| Мать посещала родительские собрания | 95,9 | 95,6 | 94,4 | 94,6 | 93,9 | 90,1 | 79,5 |

| Другие взрослые родственники посещали родительские собрания | 24,2 | 27,5 | 20,1 | 15,4 | 11,5 | 9,5 | 7,7 |

| Отец читал вам | 58,5 | 56 | 53,2 | 51,8 | 46,4 | 38,7 | 30,3 |

| Мать читала вам | 93 | 92 | 87,5 | 86,1 | 81,0 | 68,2 | 53,6 |

| Другие взрослые родственники читали вам | 61,9 | 57,2 | 44,6 | 38,6 | 32,8 | 28,8 | 20,8 |

| Отец занимался с вами различными видами физической активности, спортом | 49,2 | 42,6 | 41,6 | 37 | 31,5 | 23,3 | 14,7 |

| Мать занималась с вами различными видами физической активности, спортом | 41,7 | 35,6 | 34,2 | 27,1 | 23,4 | 16,9 | 10,7 |

| Другие взрослые родственники занимались с вами различными видами физической активности, спортом | 29,3 | 22,2 | 20,3 | 16,8 | 13,8 | 11,3 | 8,5 |

| Отец водил на приемы к врачу | 49,4 | 44,5 | 36,8 | 36,4 | 31,8 | 27,4 | 20,5 |

| Мать водила на приемы к врачу | 96,5 | 97,1 | 96,1 | 96,9 | 95,8 | 93,1 | 87,9 |

| Другие взрослые родственники водили на приемы к врачу | 42,5 | 41,8 | 31 | 24 | 18,7 | 14,9 | 12 |

| Отец проводил с вами отпуск | 71,1 | 74,3 | 70,2 | 71,7 | 66,6 | 56,8 | 44,4 |

| Мать проводила с вами отпуск | 85,9 | 89,2 | 82,9 | 82,8 | 75,7 | 65,2 | 50,2 |

| Другие взрослые родственники проводили с вами отпуск | 51,4 | 52,1 | 41,1 | 40,5 | 33,5 | 25,8 | 19,6 |

Примечание. Объединены варианты ответов помогали «иногда» и «часто». Предварительный анализ показал отсутствие статистически значимых различий между категориями «родной отец» и «приемный отец» по анализируемым показателям, число «приемных матерей» в выборке не позволило выделить их в отдельную категорию для анализа, в связи с чем родные и приемные родители в данном исследовании объединены в одну категорию.

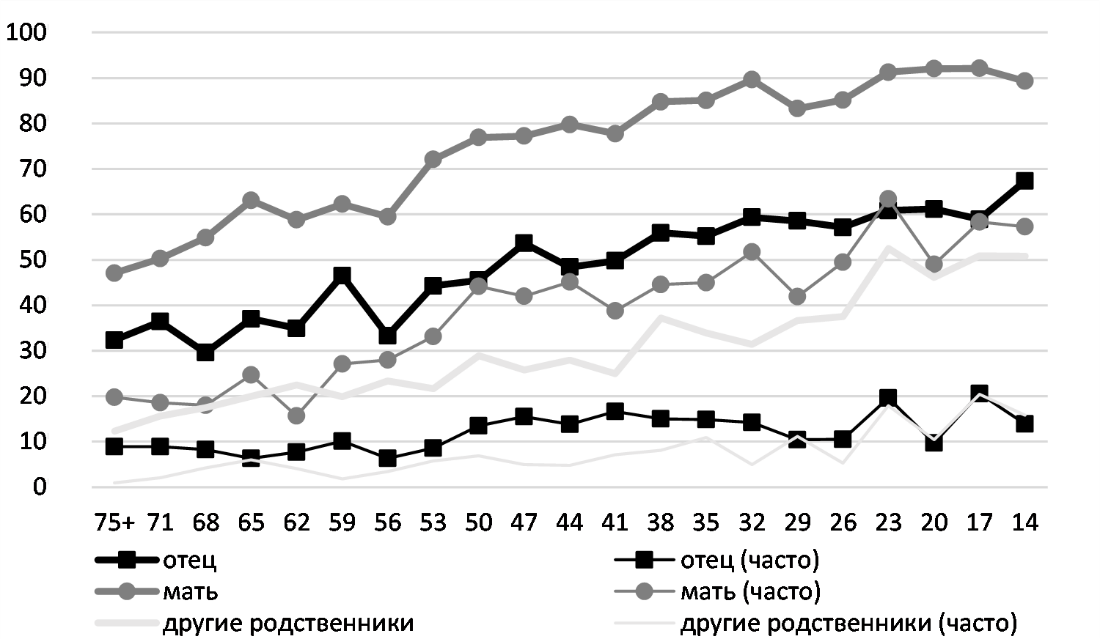

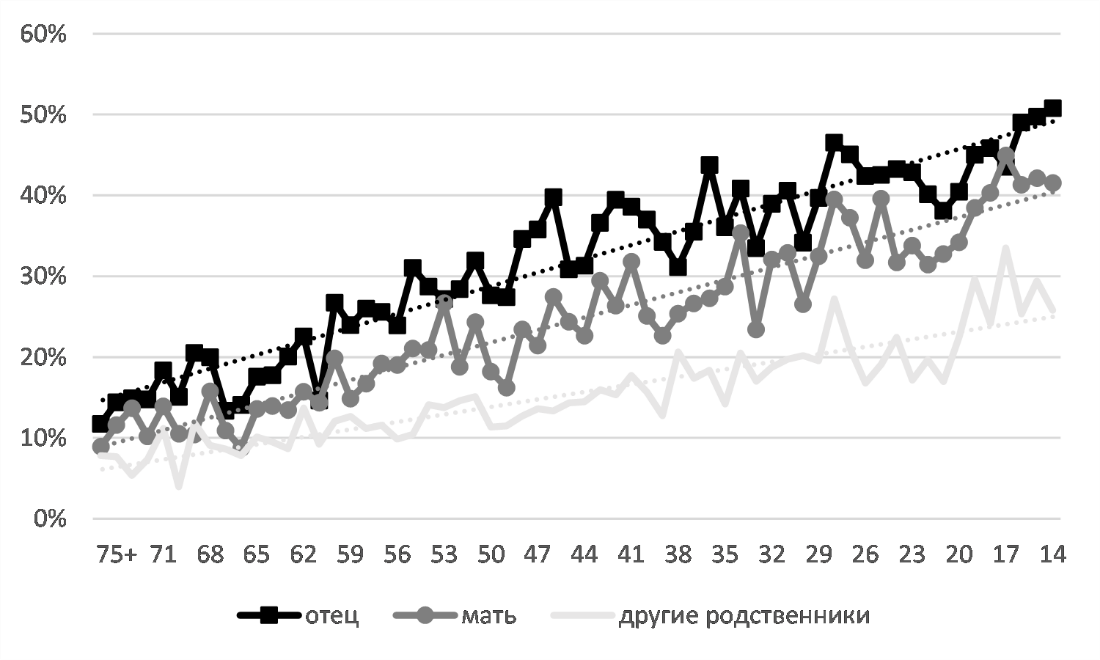

При анализе распространенности практики помощи родителей и других взрослых родственников детям с уроками в первую очередь обращает на себя тот факт, что участие в ней матерей поколения респондентов, находящихся в возрасте до 25 лет, составляет более 90%, тогда как участие матерей старшего поколения – только около половины (рис.1). Значительно возросла вовлеченность в эту практику отцов и других родственников. Однако при более детальном анализе мы обнаруживаем, что регулярную помощь (т.е. помогали часто) детям с уроками взрослые оказывали менее активно. При этом роль отца и других родственников возросла не столь заметно, как роль матери.

Рис. 1. Ретроспективная оценка распространенности практики помощи детям с уроками (в зависимости от возраста респондента), в %

Примечание. В связи с недостаточным числом респондентов старше 75 лет, их ответы представлены в виде среднего значения по группе 75+. Здесь и далее на графиках категории возраста даны в обратном порядке с целью представления трансформаций практик в последовательном временном континууме.

Образование является одним из наиболее доступных каналов социальной мобильности. Структура и особенности функционирования этого института могут способствовать как устранению неравенства в обществе, так и наоборот – усиливать его. Все это обусловливает высокую ответственность и заинтересованность родительского участия в образовании детей. Современная ситуация в школьном образовании предполагает активное вовлечение родителей в образовательный процесс. Такая политика способствует развитию интенсивного родительства, что неизбежно затрагивает сферу формальной занятости, когда один из родителей, как правило, мать, вынужден уходить с рынка труда, чтобы иметь возможность активно включиться в процесс образования детей. Значительная материнская вовлеченность становится общепринятой практикой. В связи с этим хотелось бы напомнить слова Т.И. Заславской, которая отмечала, что «практики могут меняться, не затрагивая их сущности. Напротив преобразование институтов неизбежно сопровождается изменением практик, причем последнее служит самым надежным критерием подлинных институциональных сдвигов» [Заславская, 2001: 7].

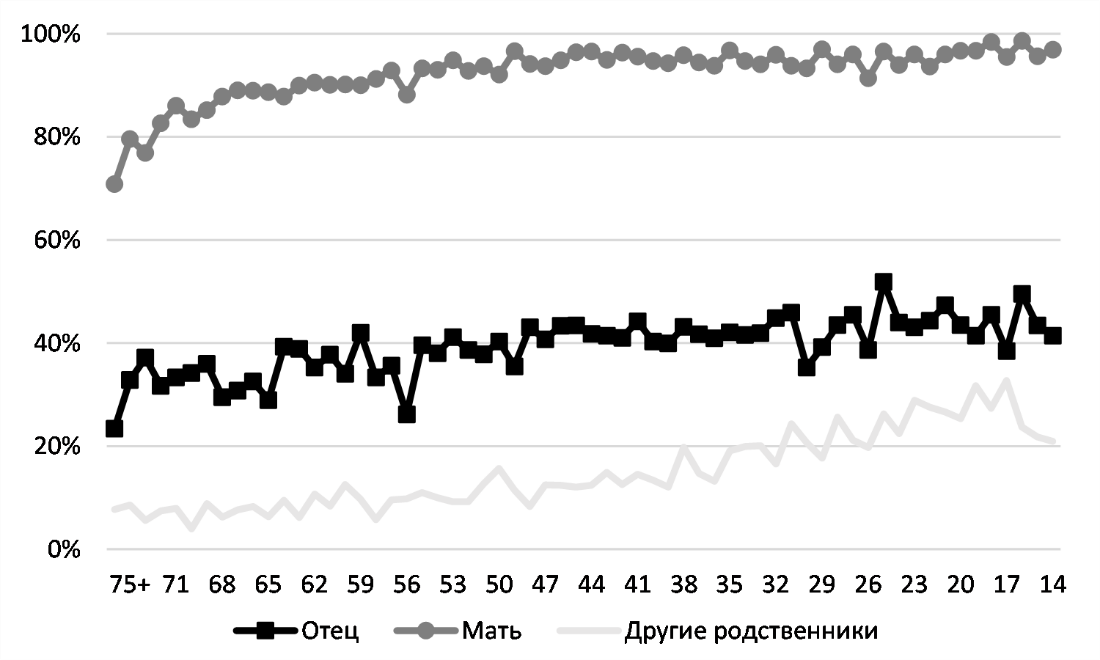

Интенсификация материнства сопровождается также расширением круга взрослых, включенных в процесс подготовки уроков с ребенком. Если представители старшего и среднего поколений могли рассчитывать в школьные годы преимущественно на помощь одного или двух взрослых при подготовке уроков, то три четверти респондентов в возрасте до 20 лет были окружены двумя и более взрослыми, помогающими выполнять домашние задания. Отметим также, что практика самостоятельной подготовки уроков, которую мы практически в половине случаев наблюдаем у старшего поколения, сегодня встречается у 4-7% подростков в возрасте 14-17 лет.

Рис. 2. Динамика соотношения числа взрослых, помогавших с уроками (в зависимости от возраста респондента), в %

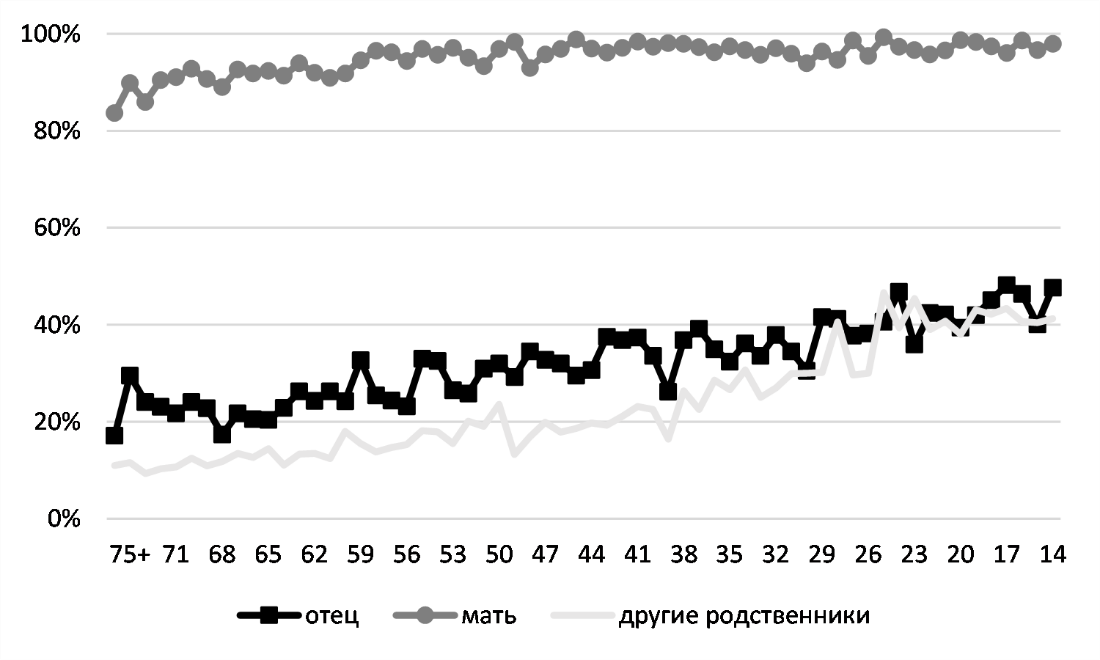

Практика посещения родительских собраний, которая, как отмечалось выше, является одной из обязанностей родителей, претерпела меньшие изменения, оставаясь на протяжении всего периода наблюдений прерогативой матерей. Доля матерей, которые посещают родительские собрания, имея изначально высокие значения, за рассматриваемый период выросла незначительно. Увеличение вклада отцов и других родственников немного заметнее, но доля участвующих в этой практике среди них значительно ниже, чем среди матерей. Лишь около половины сегодняшних подростков отметили, что их отцы посещали родительские собрания.

Рис. 3. Ретроспективная оценка распространенности практики посещения родительских собраний (в зависимости от возраста респондента), в %

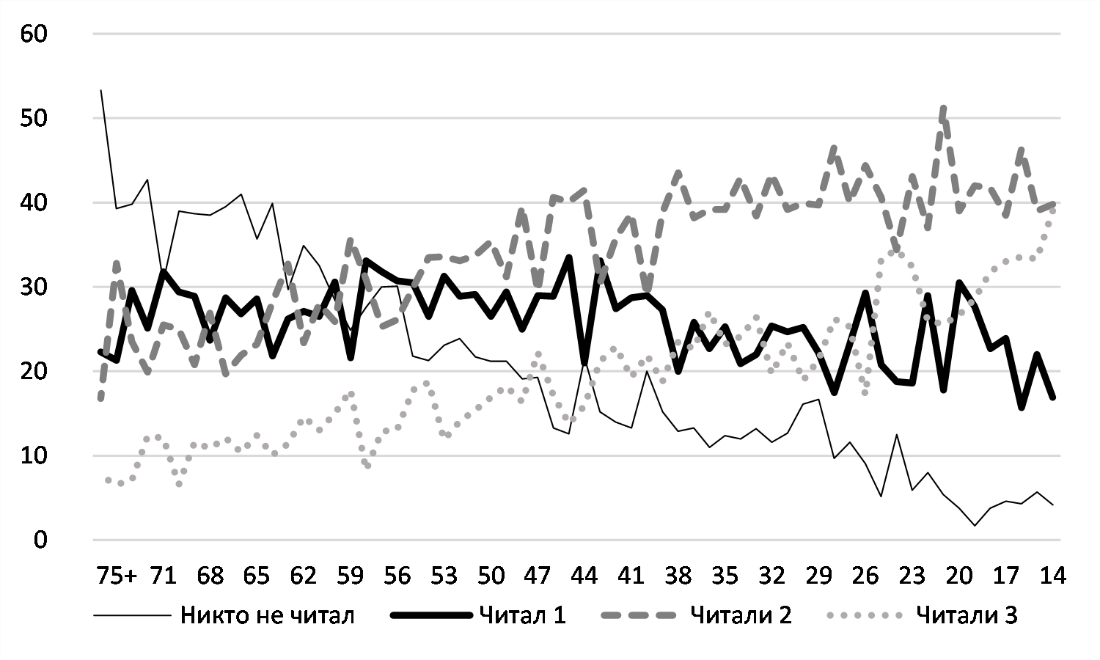

Существенные изменения произошли в реализации практики чтения книг детям – они приобрели характер общепринятой нормы. Доля тех, кому совсем не читали в детстве, стремительно падает со снижением возраста. Среди современных подростков таких не более 5%. При этом постепенно увеличивается доля тех, кому читали книги несколько взрослых. Чтение – пожалуй, одна из самых распространенных категорий, включаемых исследователями в конструкт родительской вовлеченности. В работах, нацеленных на поиск связи практики чтения и дальнейших академических успехов, эффективности родительской вовлеченности, нередко отмечается тот факт, что в культуре современного общества ценность чтения высока сама по себе, а его значимость сложно выделить, поскольку оно, как правило, связано с другими практиками, повышающими культурный капитал человека (напр., [Любицкая, 2020]).

Рис. 4. Ретроспективная оценка числа взрослых, читавших респонденту в детстве (в зависимости от возраста респондента), в %

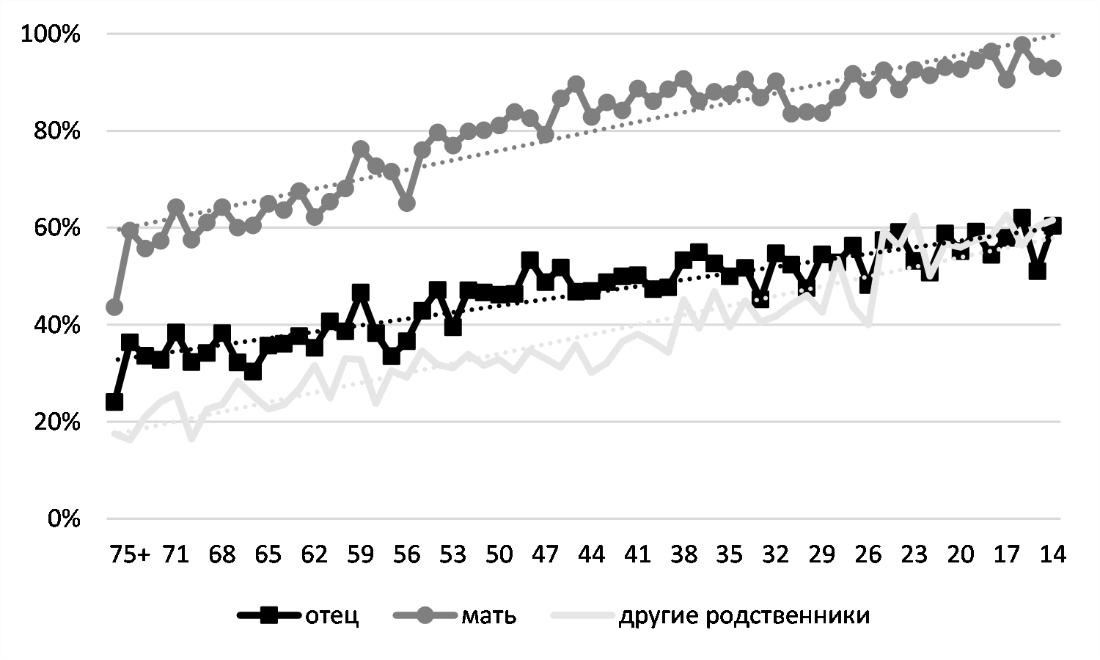

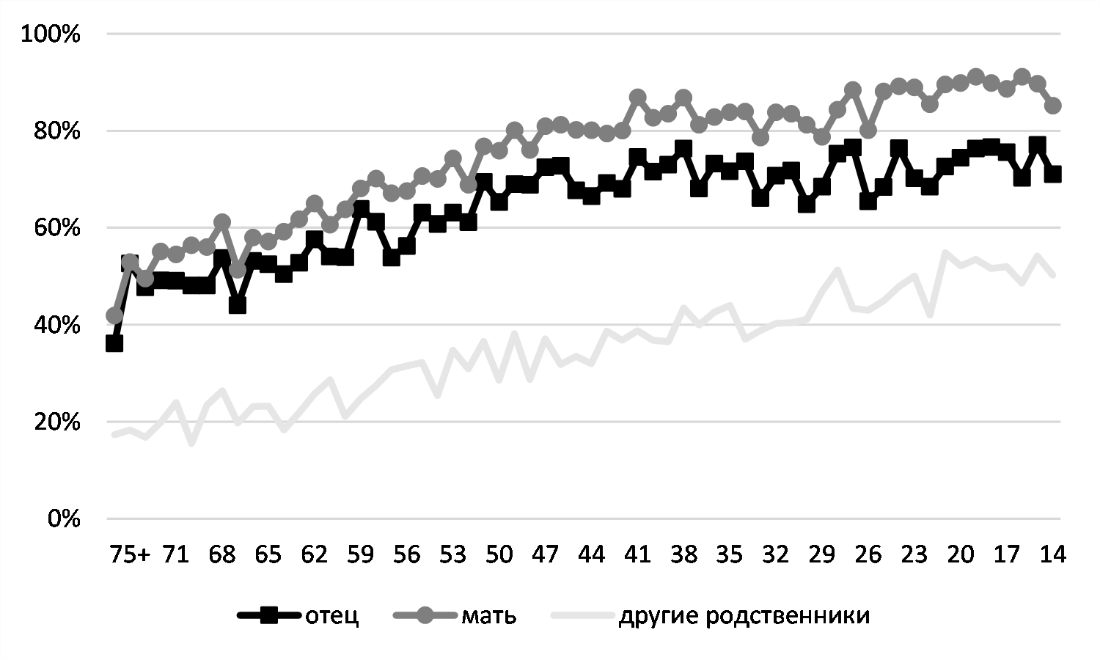

Максимальный вклад в распространение практики чтения детям вносят матери. Так, 9 из 10 представителей молодежи в возрасте до 30 лет указали, что их матери читали им в детстве, тогда как среди отцов и других родственников таких оказалось немногим более половины. Причем на графике, представленном на рис. 5, мы видим заметный рост этой доли для всех взрослых, окружающих ребенка. Вместе с тем более детальный анализ показывает, что часто читают детям в основном матери. И если для старшего поколения в возрасте 60+ этот показатель составляет около 30%, то для молодежи до 25 лет – более 65%. Вклад отцов и других родственников в практику регулярного чтения детям значительно скромнее – 10 и 5% соответственно для старшего поколения и порядка 20 % для молодежи.

Рост распространения практики чтения с детьми является отражением общего роста уровня образования населения и повышения его ценности. В исследовании, посвященном читательской грамотности детей, отмечается, что порядка 80% семей, в которых мать имеет высшее образование, регулярно практикуют чтение с детьми [Капуза, Захаров, 2017: 50].

Рис. 5. Ретроспективная оценка распространенности практики чтения (в зависимости от возраста респондента), в %

Занятия физической активностью – это единственное поле взаимодействия с ребенком, где ведущая роль принадлежит отцу. Причем это утверждение верно для всех возрастов респондентов, несмотря на то что для старшего поколения участие отцов, матерей и других родственников в этом виде активности в целом было не слишком распространенным явлением. Разница в вовлеченности взрослых для этого поколения оказывается минимальной, но постепенно разрыв увеличивается – отцы сохраняют лидерство, вовлеченность матерей растет практически синхронно с вовлеченностью отцов, в то время как роль других родственников в реализации практик физической активности возрастает менее заметно.

Рис. 6. Ретроспективная оценка распространенности практик физической активности (в зависимости от возраста респондента), в %

Полученные результаты соотносятся с выводами других авторов, отмечающих, что мужчины в большей степени ориентированы именно на активную досуговую деятельность с детьми [Егорова и др., 2020]. В исследовании этих же ученых отмечается, что отцы чаще включаются во взаимодействие с сыновьями, чем с дочерьми [там же]. Действительно, анализ вовлеченности отцов в занятия различными видами физической активности с детьми показывает статистическую значимость8 при оценке ответов респондентов разного пола: в среднем отцы на 10% чаще включались в такие занятия с сыновьями, чем с дочерьми. Примечательно, что при анализе аналогичных практик, реализуемых матерями, статистически значимых гендерных различий обнаружено не было – матери готовы включаться в физически активные занятия с сыновьями и дочерьми наравне. В целом проведенный анализ остальных практик, рассматриваемых в данном исследовании, подтвердил наличие в семьях «сыноцентризма», на который российские [Sivak, Smirnov, 2019] и зарубежные [Raley, Bianchi, 2006] исследователи неоднократно обращали внимание – действительно отцы больше вовлечены в практики взаимодействия с сыновьями, нежели с дочерьми. При этом в занятиях различными видами физической активности отцов с сыновьями это проявляется наиболее ярко. Кроме того, отцы чаще посещали родительские собрания и проводили отпуск с сыновьями, чем с дочерьми.

Одной из самых нейтральных родительских практик с точки зрения пола ребенка является посещение врача. Как и в случае с посещением родительских собраний, роль матерей здесь является ведущей, достигая практически 100-процентного предела для молодежи, в то время как для поколения респондентов старше 60 лет этот рубеж составляет около 90%. При этом мы наблюдаем значительный рост вовлеченности отцов и других родственников. Для молодежи в возрасте до 25 лет показатель этой вовлеченности превышает отметку в 40%, в том время как для поколения 60+ составляет 23% в отношении отцов и 12% – других родственников.

Рис. 7. Ретроспективная оценка распространенности практик посещения врача (в зависимости от возраста респондента), в %

К родительским практикам, получившим широкое распространение, относится проведение отпуска с детьми. Особенно часто берут с собой детей на отдых матери. Примечательно, что и отцы, и матери берут мальчиков в отпуск чаще, чем девочек, для других родственников это различие статистически незначимо. Но при этом особого внимания заслуживает заметный рост доли других родственников, участвующих в реализации этой практики.

Рис. 8. Ретроспективная оценка распространенности практик проведения отпуска (в зависимости от возраста респондента), в %

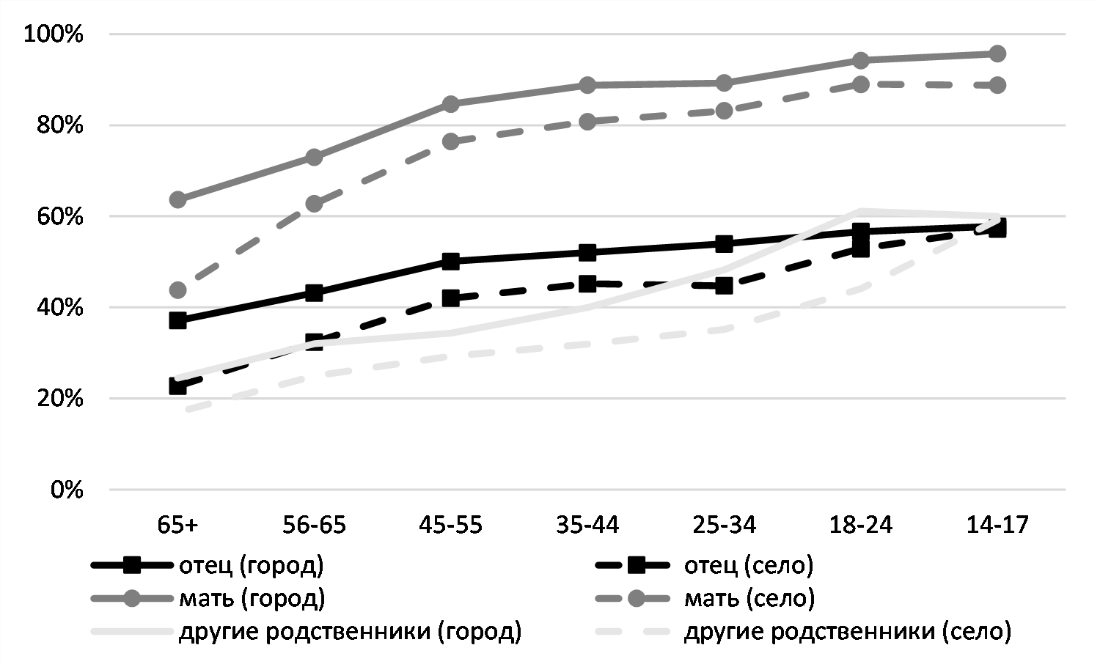

Зависимость практик вовлеченности родителей и дркгих родственников в жизнь детей в зависимотАнализ данных в зависимости от типа населенного пункта, в котором родился респондент, показал наличие статистически значимых различий по всем видам рассматриваемых практик между городом и селом – в городе вовлеченность родителей и других родственников в дела детей ожидаемо выше. При этом минимальные различия наблюдаются в уровне вовлеченности в практики посещений родительских собраний и врача. Интересные результаты получены в отношении распространенности практики чтения детям. Это хорошо иллюстрируют данные, изложенные на рисунке 9. Лидерами являются городские матери – превышение ими уровня вовлеченности матерей, проживающих в селе, составляет 5-10%, а для старшей возрастной группы – 20%. Уровень вовлеченности отцов, проживающих в городе, практически для всех возрастных когорт был выше уровня вовлеченности остальных выделенных групп родственников (за исключением матерей). При этом мы видим, что для возрастной когорты 14-17 лет значения для всех групп родственников, кроме матерей, практически сравнялись, составив около 60%.

Рис. 9. Ретроспективная оценка распространенности практик чтения (в зависимости от возрастной группы и типа населенного пункта, в котором родился респондент), в %

По уровню вовлеченности в практики физической активности с детьми лидерами ожидаемо являются городские отцы. Для возрастной группы 14-17 лет этот показатель превышает отметку 50%. Именно отцы вносят максимальный вклад в распространение данной практики. Значения анализируемого показателя для городских матерей и отцов, проживающих в селе, сопоставимы по всем возрастным когортам.

Распространение практики проведения отпуска с детьми возрастает равномерно для всех выделенных категорий родственников, при этом вовлеченность городских матерей для возрастных групп 14-17 и 18-24 лет близка к 100%.

Заключение. Проведенный анализ зафиксировал значимые восходящие тренды, касающиеся практик вовлеченности родителей в жизнь детей. Одновременно выявлено заметное снижение уровня так называемой «скрытой безотцовщины», выражающейся «в том, что в ряде случаев отцы, живя в семье, не принимают или почти не принимают участия в воспитании своих детей» [Харчев, 1979]. Наиболее высок этот показатель в двух старших возрастных группах: у представителей 65+ он составляет 31,3%, а в группе 56-65 – 22,9%. При этом самый низкий показатель, составляющий 14,3%, выявлен в группе 14-17-летних. Снижается с уменьшением возраста и доля тех, чьим воспитанием занималась исключительно мать (при наличии отца или других родственников): в самых старших возрастных группах этот показатель составляет 25,5 и 16,4% соответственно, в то время как в младшей группе – 4,9%. Примечательно, что в выборке не представлено ни одного случая полного отсутствия участия матери в практиках взаимодействия с детьми. Доля «неучаствующих» родственников (не считая отца и мать) снижается с 50,5% в старшей возрастной когорте до 19,6% в младшей.

В работе намеренно не оценивается влияние рассматриваемых практик на дальнейшую жизнь детей и их достижения, поскольку это является отдельной исследовательской задачей. Как отмечал Дж. Коулман: если «человеческий капитал родителей не дополнен социальным капиталом, воплощенным в семейных отношениях, то он не играет большой роли в образовательном уровне ребенка, вне зависимости от того, каковы размеры человеческого капитала родителей» [Коулман, 2001]. Вовлеченность родителей, по сути, и представляет собой этот социальный капитал, неуклонный рост которого был продемонстрирован в работе.

Уход за ребенком, воспитание и формирование его личности – процесс, в котором, как правило, принимают участие два ключевых агента – родители (или опекуны) и государство. Государство не только устанавливает определенные социальные нормы, в рамках которых действуют родители, но и оказывает на ребенка и семью в целом непосредственное влияние в первую очередь через систему образования. И если влияние государства имеет скорее глобально-универсальный характер, то родительское участие в жизни детей представляет собой «тонкую настройку», которая меняется вслед за системными преобразованиями. Анализируемые данные позволили представить трансформацию практик вовлеченности родителей и других родственников в жизнь детей, показать, что дети постепенно стали более значимой частью жизни взрослых, а само родительство приобрело интенсивный характер. Наибольший уровень вовлеченности демонстрируют матери, которые всегда были ключевыми взрослыми в жизни детей. При рассмотрении практик, которые были условно отнесены нами к прямым родительским обязанностям, их вовлеченность достигает практически 100%. Рост вовлеченности отцов и других родственников в практики посещения родительских собраний и особенно посещения врача заметен, однако именно на этих примерах ярко проявляется гендерная асимметрия родительства. Наибольший рост эгалитарности родительства проявляется в досуговой сфере. В практиках чтения детям, которые отчасти могут быть отнесены к сфере досуга, вовлеченность отцов значительно уступает вовлеченности матерей, особенно при рассмотрении регулярных практик. Отцы постепенно включались в практики проведения отпуска с детьми, хотя и здесь рост вовлеченности матерей опережает отцовские показатели. Зона ответственности, в которую наиболее активно включаются отцы, – это физическая активность с детьми, преимущественно с сыновьями. Все это происходит на фоне увеличения числа взрослых, включенных в жизнь детей.

На наш взгляд, процессу роста родительской вовлеченности в нашей стране способствовал комплекс факторов. В первую очередь, это улучшение социально-экономического положения населения. Общее повышение дохода, образования и главное – ценности образования сместили родительский фокус с материального обеспечения детей на их развитие, что способствовало появлению некоторой родительской конкурентности, формированию формата «вовлеченного родителя», заинтересованного в развитии ребенка. Немаловажную роль сыграло научно-техническое развитие, сократившее объем времени, требующегося для выполнения домашнего труда, ухода за детьми. И, наконец, важное влияние оказала социальная и образовательная политика, которая напрямую и косвенно отражается на распределении обязанностей по уходу и воспитанию детей как между государством и семьей, так и внутри семьи.

Библиография

- 1. Андреева А. Д. Функциональность семьи в современном транзитивном обществе // Научный диалог. 2017. № 6. С. 258–269. DOI: 10.24224/2227-1295-2017-6-258-269.

- 2. Антипкина И.В., Любицкая К.А., Нисская А.К. Вовлеченность родителей третьеклассников в учебные дела детей // Вопросы образования. 2018. № 4. С. 230–260. DOI: 10.17323/1814-9545-2018-4-230-260.

- 3. Багирова А.П., Шубат О.М. Концептуальные подходы к качеству родительского труда // Экономический анализ: теория и практика. 2011. №31. С. 2–6.

- 4. Гидденс Э. Устроение общества: Очерк теории структурации. М.: Академ. проект, 2005.

- 5. Гурко Т.А. Брак и родительство в России. М.: ИС РАН, 2008.

- 6. Егорова Н.Ю., Янак А.Л., Рябинская Е.С. Родительские роли в современной российской семье: границы «мужского» // Мониторинг общественного мнения: экономические и социальные перемены. 2020. № 2. С. 233–251.

- 7. Заславская Т.И. О субъектно-деятельностном аспекте трансформационного процесса // Куда идет Россия; Кто и куда стремится вести Россию? / Под ред. Т.И. Заславской. М.: МВШСЭН, 2001 С. 3–15.

- 8. Исупова О.Г. Интенсивное материнство в России: матери, дочери и сыновья в школьном взрослении // Неприкосновенный запас. Дебаты о политике и культуре. 2018. № 3. С. 180–189.

- 9. Капуза А.В., Захаров А.Б. Обучение чтению до школы и читательская грамотность детей в первом и конце четвертого класса: роль культурного капитала семьи // Образование и социальная дифференциация / Отв. ред. М. Карной, И.Д. Фрумин, Н.Н. Кармаева. М.: ВШЭ, 2017. С. 43–62.

- 10. Караханова Т.М., Большакова О.А. Бюджет времени рабочих как отражение их реального поведения в повседневной жизни (1965–2014 гг.)» // Вестник Института социологии. 2016. № 18. С. 70–96. DOI: 10.19181/vis.2016.18.3.413.

- 11. Коулман Дж. Капитал социальный и человеческий // Общественные науки и современность. 2001. №3. С. 121−139.

- 12. Любицкая К.А. Родительская вовлеченность в формирование образовательного пространства детей: дис. канд. н. об образовании. М., 2020.

- 13. Любицкая К.А. Родительская вовлеченность в формирование образовательного пространства детей // Педагогика 2019. №8. С.64–72.

- 14. Патрушев В.Д. Жизнь горожанина (1965-1998). М.: Academia, 2001.

- 15. Поливанова К.Н., Вопилова И.Е., Нисская А. К. Образовательные программы для родителей: история и современные тенденции // Педагогика. 2015. № 7. С. 95–101.

- 16. Рождественская Е.Ю. Вовлеченное отцовство, заботливая маскулинность // Мониторинг общественного мнения: экономические и социальные перемены. 2020. №5. С.155–185.

- 17. Харчев А.Г. Брак и семья в СССР. М.: 1979.

- 18. Янкова З.А., Ачильдиева Е.Ф., Лосева О.К. Мужчина и женщина в семье. М.: Финансы и статистика, 1983.

- 19. Coleman J.S. Equality of Educational Opportunity. U.S. Government printing office, Washington.

- 20. Epstein J.L., Sheldon S.B. Moving forward: Ideas for research on school, family, and community partnerships // Conrad C., Serlin R. (eds) SAGE handbook for research in education: Engaging ideas and enriching inquiry. Thousand Oaks, CA: Sage Publications, 2006. P. 117–138.

- 21. Harris, K.M., Morgan S.P. Fathers, Sons, and Daughters: Differential Paternal Involvement in Parenting // Journal of Marriage and the Family. 1991. Vol. 53(3). P. 531–534. DOI: 10.2307/352730.

- 22. Jeynes W.H. Parental Involvement Research: Moving to the Next Level // School Community Journal. 2011. Lincoln Vol. 21. No.1. P. 9–18.

- 23. McLanahan S., Sandefur G. Growing Up with a Single Parent: What Hurts, What Helps. Cambridge, MA: Harvard University Press, 1994.

- 24. Punter R. A, Glas Cees A.W, Meelissen Martina R.M. Psychometric Framework for Modeling Parental Involvement and Reading Literacy, Springer, 2015.

- 25. Raley S., Bianchi S. Sons, Daughters, and Family Processes: Does Gender of Children Matter? // Annual Review of Sociology. 2006. Vol. 32: 401–421. DOI: 10.1146/annurev.soc.32.061604.123106.

- 26. Sayer L.C., Bianchi S.M., Robinson J.P. Are Parents Investing Less in Children? Trends in Mothers’ and Fathers’ Time with Children // American Journal of Sociology. 2004. Vol. 110. No. 1: 1–43. DOI: 10.1086/386270.

- 27. Sivak E., Smirnov I. Parents mention sons more often than daughters on social media // PNAS. 2019. Vol. 116. No. 6. P. 2039–2041. DOI: 10.1073/pnas.1804996116.