- Код статьи

- S013216250027778-8-1

- DOI

- 10.31857/S013216250027778-8

- Тип публикации

- Статья

- Статус публикации

- Опубликовано

- Авторы

- Том/ Выпуск

- Том / Номер 9

- Страницы

- 63-77

- Аннотация

Рассматривается влияние характеристик образа социального будущего студенческой молодежи на построение ею профессиональных стратегий. Образ социального будущего интерпретируется как система представлений, ценностных ориентаций и настроений молодых людей относительно перспектив развития социума и возможностей реализовать свой индивидуальный жизненный проект в нем. Выводы авторов опираются на анализ результатов последнего этапа социологического мониторинга «Студент-2020» (2020-2021 гг., квотно-гнездовая выборка; 13 вузов Екатеринбурга; N=2000). Выявлено, что динамика профессиональных ценностей екатеринбуржских студентов характеризуется некоторым усилением тренда утилитарности и прагматичности образа профессионального будущего. При помощи кластерного анализа выделено четыре типа профессиональных стратегий студентов: наиболее представленной является стратегия карьеры наемного работника, наименее – предпринимательская, распространены стратегии отложенного профессионального самоопределения и эскапизма. Показано, что социальный оптимизм в значительной степени способствует предпочтению профессиональной стратегии карьеры наемного работника и в определенной мере предпринимательской стратегии; социальный пессимизм и ожидание наступления негативных событий в будущем более всего способствует формированию стратегии эскапизма.

- Ключевые слова

- профессиональные стратегии, студенческая молодежь, образ социального будущего, социальные ожидания

- Дата публикации

- 03.10.2023

- Год выхода

- 2023

- Всего подписок

- 10

- Всего просмотров

- 239

Жизненные и профессиональные стратегии молодежи всегда находились в фокусе исследовательского интереса отечественных социологов, что вызвано высокими объяснительными возможностями данного конструкта, позволяющего выявлять реальные поведенческие аспекты индивидов и социальных групп. В отечественных и зарубежных исследованиях подчеркивается влияние различных социокультурных детерминант на стратегическое поведение индивидов и групп и конкретно на профессиональные стратегии молодежи [Зубок, Чупров, 2020; Шаповалова, Кисиленко, 2018; Vautero et al., 2021; Buhl et al., 2018; Lendák-Kabók, 2021; Korkmaz, Önder, 2019]. На наш взгляд, одна из таких социокультурных детерминант – образ социального будущего молодежи - может выступать определенным мотивационным контекстом, в котором формируются ее поведенческие стратегии [Дидковская и др., 2020]. Статья решает задачу поиска связи между выбором индивидуальных и групповых стратегий поведения молодежи, с одной стороны, и ее представлениями о перспективах социального развития – с другой.

Теоретико-методологические подходы к исследованию. В основе нашего анализа лежат два базовых концепта – «образ социального будущего» и «профессиональные стратегии», при этом первый из них обозначает комплексное явление, которое, согласно нашей гипотезе, лежит в основе формирования второго – профессиональных стратегий.

В социологической литературе сложилось достаточно устойчивое понимание профессиональных стратегий как разновидности жизненных стратегий, охватывающих сферу труда, профессий и образования и отражающих субъектность молодежи в проектировании собственных индивидуальных социально-профессиональных и образовательных траекторий. В российской социологии в качестве важнейших характеристик стратегического поведения индивидов выступают, во-первых, целеполагание – сознательное построение системы долгосрочных жизненных целей и притязаний, а во-вторых, планирование – представление о возможных способах их реализации [Абульханова-Славская, 1991; Резник, Смирнов, 2000]. Кроме того, исследователи отмечают аксиологический характер жизненных и профессиональных стратегий. В частности, Ю.А. Зубок указывает на их связь с механизмом саморегуляции жизнедеятельности молодежи – стратегии определяют способы конструирования молодыми людьми собственной жизни на основе обусловленных культурой смысложизненных ценностей и закрепленных в них жизненных позициях [Зубок, Чупров, 2020].

В западной социологии наиболее близким к исследованию жизненных и профессиональных стратегий молодежи является направление изучения профессиональных и образовательных траекторий, базирующееся на концепциях «жизненного пути» (life course) и «жизненного перехода» (life transition) [Elder, 1985; Clausen, 1993; Evans, Furlong, 1997; Bovenberg, 2008]. Однако, с нашей точки зрения, концепции перехода и жизненного пути в современной западной социологии далеко не тождественны пониманию жизненных и профессиональных стратегий личности, сложившихся в российской социологии молодежи. Сопоставляя данный подход с изучением профессиональных стратегий, мы видим, что концепт профессиональных и образовательных траекторий позволяет скорее фиксировать ключевые жизненные события (transition markers) под влиянием различных социокультурных и институциональных детерминант, выделять фазы или стадии процесса перехода от подростковости к взрослой жизни. Если же мы используем понятие профессиональных, либо жизненных или иных стратегий, то исследовательский акцент ставится уже не на фактическое перемещение и продвижение молодых людей в пространстве социальных позиций, а на интенции и ориентации молодежи относительно желаемых или возможных статусов и ролей, направленные в ее ближайшее или отдаленное будущее – профессиональное, социальное, личностное. С этой точки зрения стратегия индивида представляет собой субъективное проектирование событий своей будущей профессиональной или личной жизни, которое может меняться, пересматриваться по мере своей реализации.

Таким образом, профессиональные стратегии молодежи представляют собой широкий набор личностных диспозиций молодых людей, регулирующий как выбор конкретных значимых целей профессиональной жизни и способов их достижения, так и поиск возможного направления своей профессиональной траектории в целом. Операционализировать профессиональные стратегии в таком случае целесообразно через следующие параметры: во-первых, наличие или отсутствие профессионально значимой цели, во-вторых, наличие или отсутствие сформированных в той или иной степени профессиональных и образовательных планов на ближайшее будущее, их содержательную направленность; в-третьих, ценности будущей работы, которые придают смысложизненную определенность целям и планам молодежи.

Второй концепт, на котором мы базируем исследование, – образ социального будущего, – не обладает такой терминологической разработанностью и устойчивостью, хотя в последние годы активно используется в дискурсе общественных наук. Чтобы определить собственную методологическую позицию в изучении феномена образа будущего молодежи и его роли в формировании профессиональных стратегий, мы попытались систематизировать теоретический, методологический и эмпирический поиск, ведущийся в проблемном поле исследований будущего.

Наиболее давнюю исследовательскую традицию имеет подход к анализу будущего в рамках футурологических концепций и социальных прогнозов. Он основан на известных социальных и экономических теориях развития общества – теории постиндустриального, информационного общества, концепциях модернизации, и позднее – концепциях общества риска, текучего модерна и др. Черты будущего предстают как следствие или продолжение тенденций, наблюдаемых уже в настоящем – виртуализации реальности [Кастельс, 2016], цифровизации экономики [Валлерстайн и др., 2015; Frey, 2017], индивидуализации ценностей [Инглхарт, Вельцель, 2011], постарения населения и социально-демографических сдвигов [Стендинг, 2014], роста социального неравенства [Пикетти, 2016] и т.д. Однако футурологические исследования не показывают субъективного отражения этих трендов в сознании людей, что по идее предполагает концепт «образ социального будущего».

Конструирование образов желаемого или идеального будущего властными элитами и их анализ характерны именно для российского обществознания, в том числе для российской социологии. Это направление первоначально формируется как реакция политиков, идеологов и обществоведов на ситуацию аномии вследствие девальвации коммунистических идей на рубеже 1980–1990-х гг. и до сих пор поддерживается в безрезультатных попытках сформировать и «продвигать в массы» некую объединяющую национальную идею, основанную на определенных ценностях и постулатах. Большинство исследований в рамках данного направления сводится к эмпирическим изысканиям видения различными группами элит либо молодежью желаемого образа будущего для России [Бочко, 2019; Мчедлова, 2019], однако какие-либо теоретические научные концепции, лежащих в основе подобных исследований, обнаружить достаточно трудно.

Микросоциологический подход к образу будущего предполагает исследование отдельных его компонентов или представлений, складывающихся в сознании индивидов и социальных групп. Исследователи предлагают «собрать образ будущего снизу» [Карачаровский, 2019] и фиксируют диспозиции, имеющие отношение к проектированию индивидуального будущего – жизненные цели, социальные ожидания и настроения, жизненные стратегии и планы [Зубок, 2020; Карачаровский, 2019; Caliskan et al., 2015; Kasser, 2016; Martos, 2012]. Важно, что в основе подобного подхода лежит следующий принцип: вектор реальных общественных изменений сопряжен с изменениями в ценностных установках и ориентациях людей и выражается в их жизненных планах и стратегиях [Карачаровский, 2019]. Развивая этот тезис, мы полагаем, что проектирование индивидуальной жизненной траектории невозможно вне представлений людей о социуме и векторах его возможных изменений, а также вне соизмерения этих векторов с представлением об общественном идеале, поскольку оценка возможностей улучшить свое благосостояние, в том числе через профессию и труд, для человека всегда сопряжена с более широкой оценкой экономических, политических, социальных условий его жизнедеятельности.

Внимание ученых к образу социального будущего как некоторой интегрированной системе представлений людей об общественной перспективе и своем месте в ней сформировалось в русле идей нидерландского социолога Ф. Полака. Он акцентирует внимание на образности как основной черте данного феномена, то есть подчеркивает значимость субъективного восприятия событий будущего, но, с другой стороны, выделяет связь между ведущими образами будущего и изменениями в социальной реальности [Polak, 1973]. Важным для нас моментом в его концепции является выделение в качестве составляющих образа будущего не только совокупности неких представлений людей о будущем – наборе определенных ожиданий, но и эмоциональной и ценностной компонент. Прежде всего формирование образа будущего связано с распространенными в обществе ценностями и нравственными ориентирами, которые формируют социальные идеалы, разделяемые социальной группой или индивидом. Эмоциональная компонента заключается в особом психическом настрое общества по отношению к перспективам его развития – оптимизме и пессимизме [Polak, 1973].

Базируясь на концепции Полака, а также используя ряд положений представленных выше теоретико-методологических подходов к образу социального будущего, мы сформулировали методологические принципы своего исследования.

Во-первых, формирование этого образа происходит на основе доминирующих ценностных ориентаций действующих субъектов – индивидов, социальных групп, населения в целом, политических и экономических элит, научного сообщества, которые аккумулируются в таком его ключевом компоненте, как социальные идеалы или «образ желаемого социального будущего».

Во-вторых, образ будущего существует не только как комплекс идеологических построений и политических программ, транслируемый «сверху», от элиты массам; его носителями являются и другие социальные субъекты – индивиды и группы. Возможно, не всегда четко сформированный, он присутствует в повседневной жизни людей, как правило, увязываясь с такими сторонами, как жизненные планы и профессиональные стратегии.

В-третьих, образ социального будущего имеет комплексный характер, поскольку помимо рациональных представлений о вероятных социальных изменениях и возможных событиях, он включает в себя эмоциональную и поведенческую компоненты. Эмоциональная заряженность образа будущего выражается в социальных настроениях людей – оптимизме и пессимизме – относительно будущего социума и перспектив улучшить свое положение в нем. Поведенческая компонента связана с трансфером ценностных установок и ориентаций индивидов и групп, лежащих в основе образов будущего, в конкретные жизненные стратегии.

В-четвертых, комплексность феномена образа будущего проявляется и в функционировании его взаимосвязанных компонентов на макро- и микроуровнях социальной системы: на макроуровне образ желаемого социального идеала формулируется отчасти в противовес, отчасти в дополнение, развитие вероятного сценария будущего, на микроуровне – агрегрируется из представлений людей о своем индивидуальном жизненном проекте (жизненных целях, стратегиях, планах, ожиданиях), возможностях его реализовать в конкретном социуме. При этом построение профессиональных стратегий является не чем иным, как проектированием образа своего профессионального будущего на микроуровне.

Опираясь на сформулированные методологические ориентиры, мы интерпретировали образ социального будущего молодежи как систему ее представлений, ценностных ориентаций и настроений относительно перспектив развития социума и возможностей реализовать свой индивидуальный жизненный проект в этом социуме.

Соответственно операционализация феномена образа будущего включала в себя индикаторы социальных идеалов – ориентации молодежи на эффективную рыночную экономику, равенство и справедливость, сильную государственную власть, достижение высокого жизненного уровня, традиции и опыт поколений, развитие высоких технологий, гуманистические ценности, права человека и демократию, общество, с которым считаются другие страны, толерантное общество; индикаторы социальных ожиданий – оценка молодыми людьми вероятности наступления позитивных и негативных событий в стране; в качестве показателя социальных настроений (оптимизм/ пессимизм) измерялась степень уверенности молодежи в завтрашнем дне.

Данные и методы анализа. Исследование основывается на данных последнего этапа социологического мониторинга «Студент-2020», реализованного под руководством Ю.Р. Вишневского и при активном участии авторов статьи. Методом анкетирования были опрошены студенты третьего курса, обучающиеся по программам бакалавриата в 13 вузах Екатеринбурга (N=2000; опрос проводился на платформе Google Form, всего было заполнено 2300 анкет и потом случайным образом из них отобраны 2000). Использована квотно-гнездовая выборка: в качестве гнезд рассматривались вузы, а в качестве квотных признаков выступили пол и профиль обучения респондентов (гуманитарный, социально-экономический, естественно-научный, инженерный).

Для выявления специфики актуального среза профессиональных стратегий студенческой молодежи и понимания динамики явления данные, полученные в 2020–2021 гг., сопоставлялись с результатами предшествующих этапов мониторинга, начиная с 1995 г. Часть вопросов, касающихся образа социального будущего, введена лишь на последнем этапе и соответственно использовалась нами для проверки гипотезы о зависимости между выработкой профессиональных стратегий и целостным образом социального будущего страны, сложившимся в сознании студентов. Обработка и анализ данных осуществлялись при помощи пакета SPSS Statistics. Чтобы типологизировать профессиональные стратегии студентов, мы прибегли к процедуре кластерного анализа. Для отбора типологических признаков мы опирались на проведенную операционализацию нашего теоретического конструкта «профессиональные стратегии студентов», в результате которой в качестве основных составляющих профессиональных стратегий рассматривались наличие отдаленной профессиональной значимой цели, ценности будущей работы и направленность профессиональных планов на ближайшие годы после окончания вуза (всего 23 переменных). Часть номинальных переменных были перекодированы в условно количественные, причем было проведено масштабирование измерительной шкалы для выравнивания влияния значений параметров на конечные центры кластеров. Предварительно мы использовали факторный анализ для отсеивания из процедуры кластеризации коррелирующих друг с другом признаков. Факторный анализ позволил сократить число переменныхклассификации стратегий до 15: наличие отдаленной профессиональной цели, значимость карьеры в будущей работе, значимость ценности саморазвития, значимость условий труда, ценность профессионального признания, значимость дохода, значимость престижа работы, возможность раскрыть свои способности, намерение работать по специальности после окончания вуза, намерение работать не по специальности, ориентация на продолжение образования, намерение открыть свое дело и заняться предпринимательством, намерение уехать работать или учиться за границу, намерение уйти во фриланс, отсутствие планов на ближайшее будущее. Методом иерархической кластеризации была построена дендрограмма, по которой по правилу "отрезания ветвей" было принято решение об оптимальном количестве кластеров, равном четырем. Затем методом k-means было уточнено четыре кластера стратегий1.

Далее типологические синдромы интерпретировались с помощью дискриминации кластеров по признакам, не участвовавшим в процедуре кластеризации, но, согласно гипотезе исследования, образующим социокультурный контекст, в котором происходит выбор и формирование профессиональных стратегий студенчества – переменным, характеризующим образ социального будущего студентов. Набор переменных, отображающий основные компоненты образа будущего (социальные идеалы, ожидания и настроения) был также предварительно подвергнут факторному анализу, что позволило оставить лишь независимые друг от друга переменные, которые и участвовали в дискриминантном анализе. Отбор наиболее информативных дискриминантных переменных по величине коэффициентов канонической корреляции определил дальнейший содержательный анализ связи конкретных характеристик образа социального будущего студентов с типами профессиональных стратегий при помощи процедур корреляционного анализа.

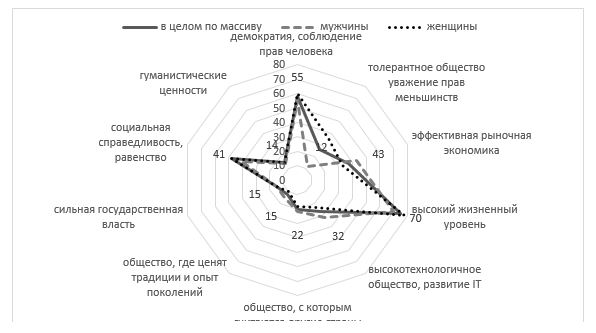

Характеристика образа будущего студенческой молодежи. Согласно результатам нашего исследования образ «желаемого социального будущего» студенческой молодежи смещен к спектру ценностей, которые в политологическом дискурсе условно маркируются как ценности либеральных западных демократий, при этом доминирующей терминальной ценностью социального будущего выступает несомненный приоритет высокого жизненного уровня, экономического благополучия (рис. 1). Установка на этатизм не находит большой поддержки среди респондентов. Причем это касается как ориентира усиления роли государства внутри страны (15%), так и во внешней политике («государство, с которым считаются другие страны» – 20%). Зачастую противопоставляемые западным ценностям в российском общественном дискурсе консервативные ценности не находят большого сочувствия у опрошенных студентов: лишь 11,8 % респондентов указали «общество, где высоко ценят традиции, опыт поколений» как цель общественного развития.

Приоритеты общественного развития студенчества практически не варьируют в зависимости от профиля обучения в вузе (согласно коэффициенту Крамера различия статистически не значимы), однако имеют некоторую гендерную специфику: толерантность и уважение к правам меньшинств, социальная справедливость и высокий жизненный уровень имеют большее значение для девушек, нежели для юношей; эффективная рыночная экономика и развитие высоких технологий важнее для юношей, чем девушек (рис. 1).

Рис. 1. Социальные идеалы студентов Екатеринбурга, % от ответивших

Анализируя полученный образ «вероятного социального будущего» студенчества, прежде всего отметим его несколько противоречивый характер в плане сопоставления общей эмоциональной оценки (уверенности в завтрашнем дне) и оценок конкретных наиболее вероятных по мнению респондентов изменений. В эмоциональных оценках студентов преобладают настроения «умеренного оптимизма», при этом наиболее уверены в будущем студенты, получающие образование по социальным наукам, а наименее – студенты математического и естественно-научного профиля; юноши чаще чем девушки дают крайние оценки в сторону как оптимизма, так и пессимизма (табл. 1).

Таблица 1 Степень уверенности студентов в завтрашнем дне (% от ответивших, по столбцу)

| Ответы на вопрос: «Чувствуете ли вы уверенность в завтрашнем дне?» | Профиль подготовки в вузе | Пол | ||||

| гуманитарные науки и искусство | социальные науки | математические и естественные науки | технические науки | мужской | женский | |

| Да | 17 | 22 | 14 | 19 | 25 | 15 |

| Скорее да, чем нет | 41 | 45 | 30 | 44 | 38 | 45 |

| Скорее нет, чем да | 22 | 17 | 27 | 14 | 14 | 21 |

| Нет | 13 | 7 | 19 | 14 | 14 | 11 |

| Затрудняюсь ответить | 7 | 8 | 11 | 10 | 9 | 9 |

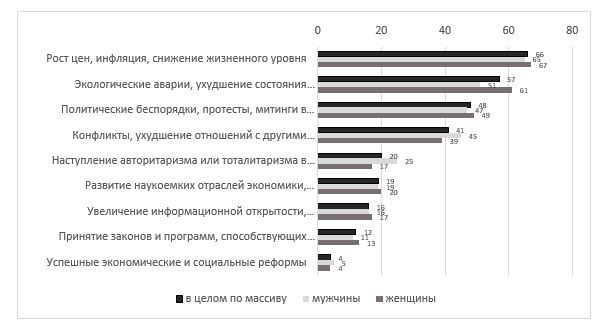

Однако при оценке степени вероятности наступления конкретных событий и возможных изменений в стране в ожиданиях респондентов наблюдается однозначное преобладание негативных сценариев будущего (рис. 2). Среди наиболее существенных рисков студенты отмечают как социально-экономические – рост цен, инфляцию, снижение жизненного уровня, ухудшение экологии, так и политические – беспорядки, протесты, митинги в стране, ухудшение отношений с другими странами.

Рис. 2. Социальные ожидания студентов, % от ответивших

Обращает на себя внимание тот факт, что ни одно из позитивных событий не рассматривается респондентами как более или менее вероятное. Наименее возможным сценарием видится улучшение ситуации за счет проведения эффективных социальных и экономических реформ (всего 4%). Развитие наукоемких отраслей экономики, создание рабочих мест предполагает менее пятой части респондентов. Немаловажно, что зафиксированные нами социальные ожидания являются определенной проекцией негативных оценок текущего состояния общества, его основных сфер сообразно своим убеждениям (см. рис. 1), поскольку представления о будущем во многом базируются на оценке настоящего.

Итак, образ вероятного социального будущего уральских студентов несет в себе явное противоречие: чувство оптимизма, присущее молодежи, приходит в конфликт с ожиданиями, связанными с социальными перспективами. Значительное отрицательное напряжение в отношении социального будущего воздействует на настроения и формирование проактивных жизненных и профессиональных стратегий молодежи.

Динамика и типы профессиональных стратегий студентов. Ключевым элементом, вокруг которого выстраиваются профессиональные стратегии студентов, являются их представления об отдаленных профессиональных и жизненных целях. Согласно результатам исследования, какую-либо отдаленную (более 5 лет) профессиональную цель имеют около 40% студентов, более четверти (26%) таковой не имеют и еще 34% затруднились с ответом, то есть у большинства имеются трудности в определении стратегической профессиональной цели.

Если характеризовать содержательные приоритеты, на основе которых они пытаются выстроить свою профессиональную траекторию, то имеет смысл обратиться к анализу их значимых ценностей будущей работы. Поскольку вопрос о ценностях будущей работы входил в инструментарий буквально с первого этапа нашего мониторинга, то мы имеем возможность анализировать не только спектр профессиональных ценностей студентов, измеренных в 2020-2021 гг., но и зафиксировать их динамику с 1995 г. (табл. 2).

Таблица 2 Динамика ценностей будущей работы с 1995 по 2020 гг. (% от ответивших)

| Приоритеты будущей профессиональной деятельности | 1995 | 1999 | 2003 | 2007 | 2009-2010 | 2012 | 2016 | 2020-2021 |

| Возможность получать высокий доход | 52 | 77 | 80 | 65 | 58 | 56 | 59 | 63 |

| Возможность построить карьеру | 36 | 47 | 48 | 41 | 36 | 51 | 51 | 48 |

| Возможность реализовать свой потенциал | 34 | 32 | 35 | 31 | 30 | 30 | 28 | 40 |

| Возможность принести пользу людям | 36 | 32 | 22 | 25 | 28 | 27 | 27 | 34 |

| Творческий, интересный характер работы | 62 | 56 | 60 | 51 | 49 | 30 | 24 | 31 |

| Возможность достичь профессионального признания | - | 34 | 36 | 30 | 33 | 25 | 26 | 30 |

| Самостоятельность, независимость | 29 | 36 | 30 | 19 | 16 | 20 | 15 | 30 |

| Возможность работать в хорошем коллективе | 55 | 51 | 53 | 38 | 33 | 29 | 23 | 28 |

| Возможность занять высокий пост, должность | - | 17 | 15 | 14 | 17 | 24 | 22 | 26 |

| Соответствие работы моим способностям, знаниям, умениям | 48 | 46 | 38 | 40 | 36 | 18 | 13 | 20 |

| Стабильность занятости | - | - | - | - | - | - | 8 | 19 |

| Высокий престиж профессии | - | 18 | 18 | 17 | 20 | 19 | 17 | 15 |

| Связь работы с новейшими технологиями | - | 20 | 15 | 15 | 14 | 8 | 5 | 10 |

Важное изменение в восприятии своей будущей работы, на котором следует сделать акцент, состоит в том, что за период мониторинга произошло смещение с коллективистских ценностей на ценности индивидуалистические и прагматические. В частности, это выражается в серьезном снижении значимости возможности работать в хорошем коллективе (с 50 до 28%) при сохранении возросшей с 1995 г. значимости карьерного продвижения и дохода. Кроме того, возможность занимать высокие посты и должности становится более значимой для студентов (с 17% в 1999 г. до 26% в 2020–2021г.), а значимость связи работы с новейшими технологиями, напротив, снижается с 20% до 10%. Несмотря на то что ориентации студентов на возможности реализовать свой потенциал и самостоятельность несколько усилились в 2020 г., творческий характер работы оказался важен сегодня лишь для 31% студентов, это практически вдвое ниже, чем в 1995–2007 гг., когда доля респондентов, разделяющих эту ценность, варьировала в пределах 51–62%. Отметим, что к последнему этапу мониторинга (с 2016 по 2020 г.) возросла значимость стабильности занятости, возможно, это связано с обострением рисков потери работы и снижения доходов в ситуации пандемии и локдауна.

В целом динамику ценностных ориентаций студентов относительно своей будущей работы можно охарактеризовать как формирование с 1995 по 1999 гг. и затем сохранение, отчасти даже усиление к 2020-2021 гг. тренда на утилитарность и прагматичность образа профессионального будущего. Мы видим, что не происходит роста, скорее можно отметить определенное снижение значимости приоритетов, связанных с самореализацией в профессии, творчеством, c ориентацией на свои способности, знания и умения/ C 1999 г. сохраняется сконцентрированность на возможности получать высокие доходы и карьерном продвижении.

Стратегические профессиональные цели и ценности будущей работы конкретизируются за счет выработки профессиональных планов относительно более обозримого горизонта событий – в течении 3–5 лет после окончания вуза.

Среди наиболее значимых трендов, которые можно указать, опираясь на полученные данные о динамике планов студенческой молодежи, мы можем отметить, во-первых, стабильное доминирование в профессиональных планах студенчества ориентации на работу по специальности на уровне 40% после ее резкого сокращения в период «рыночных реформ» девяностых годов с 66% в 1995г. до 46% в 1999г.; во-вторых, снижение оптимизма с начала нулевых вплоть до последнего этапа мониторинга относительно перспектив открытия своего дела: если в 1990-е годы планы начать свой бизнес в противовес работы по найму были достаточно популярны среди студентов – почти 30% респондентов планировали заняться предпринимательством после окончания вуза, то с 2007 г. доля желающих открыть свое дело неуклонно снижалось и к 2020 г. составила только 12 % (табл. 3).

Дальнейший анализ видения своей профессиональной перспективы студентами был направлен на поиск социально типичного в построении ими профессиональных стратегий.

Таблица 3 Динамика профессиональных планов студентов (% от ответивших)

| Профессиональные планы | 1995 | 1999 | 2003 | 2007 | 2009 | 2012 | 2016 | 2020-2021 |

| Работать по специальности | 66 | 46 | 48 | 42 | 44 | 43 | 34 | 40 |

| Работать не по специальности | 13 | 12 | 12 | 10 | 10 | 6 | 6 | 5 |

| Продолжить образование (магистратура, второе высшее) | 11 | 13 | 23 | 11 | 10 | 9 | 21 | 20 |

| Учиться в аспирантуре, заниматься наукой | 5 | 2 | 5 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 |

| Основать свой бизнес, заняться предпринимательством | 24 | 17 | 29 | 19 | 16 | 14 | 14 | 12 |

| Посвятить себя дому, семье, не работать | 14 | 3 | 8 | 3 | 4 | 3 | 1 | 1 |

| Поехать за границу работать или учиться | 16 | 9 | 15 | 7 | 7 | 9 | 6 | 8 |

| Работать фрилансером (самостоятельный поиск и реализация проектов) | - | - | - | - | - | - | 1 | 6 |

| Нет планов на будущее | 11 | 11 | 18 | 15 | 14 | 7 | 8 | 8 |

В результате кластерного анализа мы выявили четыре типа профессиональных стратегий.

Кластер 1. Стратегия карьеры наемного работника. Наиболее многочисленный кластер (796 респондентов) представляет собой «мейнстрим» профессиональных стратегий. Студенты, отнесенные к данному кластеру, нацелены на карьеру в организации, в их профессиональных планах – работа по специальности, то есть они доверяют своему выбору профиля образования. Возможность сделать карьеру в будущей работе ценят выше, чем респонденты в других кластерах, возможность получать доход, напротив, для них несколько менее важна.

Кластер 2. Предпринимательская стратегия. Самый малочисленный кластер (N = 370). Их стратегия отличается наибольшей целенаправленностью. В сравнении с остальными группами практически всегда имеют перед собой какую-либо цель, реализуемую в профессиональной сфере. Значимой профессиональной ценностью является доход: возможности достижения высокого уровня дохода благодаря будущей работе наиболее важны именно в этой группе. После окончания вуза студенты планируют открыть свое дело, заниматься предпринимательством, либо уйти во фриланс. Поскольку они не ориентируются на работу в какой-либо организации, а нацелены на самозанятость, то и специфически воспринимают будущую работу – для них практически не важны условия труда, или будет ли она соответствовать их способностям, знаниям и умениям.

Кластер 3. Стратегия отложенного профессионального самоопределения. Респонденты данной группы (N = 416) не планируют переходить к работе после окончания вуза, в их планах – либо продолжить образование в магистратуре, либо получить второе высшее образование. При этом группа характеризуются «размытостью» ценностей, значимых в будущей работе, здесь трудно выявить какую-либо интегрирующую ценностную доминанту – ее нет, спектр выбираемых ценностей достаточно широк.

Кластер 4. Стратегия эскапизма. Основная особенность этой группы студентов (N = 416) отсутствие отдаленной профессиональной цели – ни на учебу, ни на какие-либо варианты работы – и соответственно планов по ее реализации. Возможно, данная стратегия как раз и является воплощением дезориентированности молодежи в ситуации неопределенности и роста рискогенности среды. Интересно, что выраженной ценностной доминанты здесь не наблюдается, но, например, построение карьеры и профессиональное признание для них наименее значимо, в сравнении с другими кластерами.

Влияние образа будущего на формирование стратегий. Для оценки влияния составляющих образа будущего на выбор профессиональных стратегий мы задействовали результаты дискриминантного анализа, который позволил выявить переменные, вносящие наибольший вклад в разбиение респондентов по типам профессиональных стратегий. Были отобраны переменные с наибольшими значениями коэффициентов стандартизованной канонической дискриминантной функции: степень уверенности в завтрашнем дне, значимость демократии и прав человека, значимость гуманистических ценностей, уровень оценки рискогенности будущего2 (социальные фобии).

Мы видим, что настроение оптимизма относительно социального будущего – уверенность в завтрашнем дне – хорошо дифференцирует все четыре кластера стратегий между собой: высокая степень оптимизма преимущественно способствует предпочтению привычной традиционной профессиональной стратегии карьеры наемного работника, либо в определенной мере способствует выбору предпринимательской стратегии (табл. 4). Наименьшим социальным оптимизмом отличаются эскаписты. Студенты, затрудняющиеся определить свое отношение к будущему, чаще придерживаются стратегии отложенного самоопределения.

Таблица 4 Выбор профессиональной стратегии в зависимости от степени уверенности в завтрашнем дне, % (V Крамера 0,123 при уровне значимости p=0,000)

| Типы стратегий | Уверенность в завтрашнем дне | ||||

| нет | скорее нет | затрудняюсь ответить | скорее да | да | |

| Стратегия карьеры наемного работника (кластер 1) | 30 | 33 | 33 | 43 | 48 |

| Предпринимательская стратегия (кластер 2) | 14 | 20 | 16 | 19 | 21 |

| Стратегия отложенного профессионального самоопределения (кластер 3) | 18 | 23 | 25 | 20 | 21 |

| Стратегия эскапизма (кластер 4) | 38 | 25 | 26 | 18 | 10 |

Среди социальных идеалов, вносящих вклад в разделение респондентов по кластерам профессиональных стратегий, наибольшее значение имеют ценность демократии и прав человека и гуманистические ценности, в связи с чем их влияние на стратегии студентов было подробнее представлено в табл. 5. Видно, что значимость и демократии, и гуманизма более всего дифференцируют первый и четвертый кластеры: выбор данных ценностей в качестве приоритетов общественного развития обуславливает формирование стратегии эскапизма, предполагающей отсутствие декларируемых целей и планов будущей профессиональной деятельности; напротив, отказ от этих ценностей способствует выбору стратегии карьеры наемного работника в организации. На выделение других двух типов стратегий – отложенное самоопределение и предпринимательство – эти ценности не оказывают такого заметного влияния.

Таблица 5 Выбор профессиональной стратегии в зависимости от социальных идеалов респондентов (характеристик желаемого будущего) (%)

| Типы стратегий | Демократия, права человека (V Крамера 0,105 при уровне значимости p=0,000) | Гуманистические ценности (V Крамера 0,070 при уровне значимости p=0,003) | ||

| не значимо | значимо | не значимо | значимо | |

| Стратегия карьеры наемного работника (Кластер 1) | 46 | 35 | 42 | 32 |

| Предпринимательская стратегия (Кластер 2) | 16 | 20 | 19 | 21 |

| Стратегия отложенного профессионального самоопределения (Кластер 3) | 20 | 22 | 20 | 21 |

| Стратегия эскапизма (Кластер 4) | 18 | 23 | 18 | 26 |

| Итого: | 100 | 100 | 100 | 100 |

Существенное влияние на выстраивание профессиональной стратегии имеет и ожидание наступления каких-либо негативных событий в будущем (уровень фобийных настроений относительно будущего). Оценка социального будущего как перспективы, сопряженной с многочисленными рисками, более всего способствует формированию стратегии эскапизма (табл. 6). В этом плане наше предположение о том, что данный тип стратегии – отказ молодежи планировать свою профессиональную траекторию, определять цели и планы по их достижению в профессиональной сфере – связан с их осознанием неопределенности будущего и возможных угроз, подтверждается и конкретизируется результатами дискриминантного и корреляционного анализа. Среди респондентов, не ожидающих наступления негативных событий, эскапистов только 12%, по мере увеличения уровня «фобийных» оценок общественной перспективы растет доля студентов с эскапистским типом стратегии, среди высоко оценивающих вероятность наступления негативных событий эскапистов уже 30%.

Таблица 6 Выбор профессиональной стратегии в зависимости от уровня оценки социальных рисков будущего, (%,V Крамера 0,104 при уровне значимости p=0,000)

| Типы стратегий | Уровень рискогенности будущего (социальные страхи) | ||||

| низкий | ниже среднего | средний | выше среднего | высокий | |

| Стратегия карьеры наемного работника (Кластер 1) | 51 | 42 | 39 | 35 | 20 |

| Предпринимательская стратегия (Кластер 2) | 17 | 24 | 18 | 19 | 31 |

| Стратегия отложенного профессионального самоопределения (Кластер 3) | 21 | 18 | 19 | 22 | 18 |

| Стратегия эскапизма (Кластер 4) | 12 | 16 | 24 | 25 | 30 |

Позитивная оценка вероятного будущего способствует построению наиболее распространенных стратегий работы по специальности по найму. Тогда как формирование предпринимательской стратегии испытывает довольно противоречивое влияние фактора оценки уровня рисков социальной перспективы. С одной стороны, среди респондентов с высоким уровнем «фобийности» доля студентов с предпринимательской стратегией составила более 30%, а среди респондентов с низким уровнем социальных страхов – только 17%. Казалось бы, так же как в случае с эскапистами, вероятность выбора предпринимательской стратегии повышается с ростом уровня социальных страхов. Однако, с другой стороны, имеется довольно существенная доля (24%) тех, кто, оценивая риски будущего ниже среднего, все же придерживается предпринимательской стратегии. Таким образом, респонденты из кластера предпринимательской стратегии могут как не ощущать особых рисков для будущего и поэтому выбирать данную стратегию, так и отдавать себе отчет в возможных рисках и вопреки этому ее выбирать, что вполне согласуется с распространенным представлением о предпринимательстве как сфере повышенного риска. В любом случае, эта зависимость нуждается в дальнейшем детальном изучении и проверке для более надежного объяснения.

Заключение. Как показало мониторинговое исследование профессиональных стратегий студентов Екатеринбурга, динамика профессиональных ценностей студентов характеризуется сохранением и даже некоторым усилением к 2020–2021 гг. тренда на утилитарность и прагматичность образа профессионального будущего. На протяжении мониторинга происходит снижение значимости приоритетов, связанных с самореализацией в профессии, творчеством, ориентации на свои способности, знания и умения, сохраняется доминирование ориентации на высокий уровень дохода и карьерное продвижение. Наиболее представленной является стратегия карьеры наемного работника, наименее – предпринимательская, существенно распространены стратегии отложенного профессионального самоопределения и эскапизм – отказ от постановки цели и разработки планов в будущей профессиональной деятельности.

Актуальный образ социального будущего студенческой молодежи характеризуется серьезным расхождением между притязаниями на высокий уровень экономического благосостояния, демократию, права человека, справедливое общество как желаемые доминанты общественной перспективы и комплексом негативных настроений и ожиданий снижения уровня жизни, инфляции и роста цен, усугубления экологических проблем, политических и социальных конфликтов. Это способствует предпочтению скорее адаптационных профессиональных стратегий – отложенному профессиональному самоопределению, эскапизму, – нежели стратегий развития и самореализации.

Найдены некоторые эмпирические подтверждения влияния ряда параметров образа будущего на формирование профессиональных стратегий екатеринбургских студентов. В частности, социальный оптимизм, измеренный нами как уверенность в завтрашнем дне, способствует предпочтению профессиональной стратегии карьеры наемного работника, а также выбору предпринимательской стратегии. Низкий уровень социального оптимизма и ожидание наступления каких-либо негативных событий в будущем более всего способствует формированию стратегии эскапизма. Указанные в качестве результатов тревожные сигналы почти наверняка будут приводить к увеличению отчужденности молодого поколения при включении в более сложные социальные отношения и солидарности.

Библиография

- 1. Абульханова-Славская К.А. Стратегия жизни. М.: Мысль, 1991.

- 2. Бочко В.С., Захарчук Е.А. Методология формирования образа будущего при разработке стратегии развития территории // Журнал экономической теории. 2019. Т. 16. № 4. С. 688–704. DOI: 10.31063/2073-6517/2019.16-4.7.

- 3. Валлерстайн И., Коллинз Р., Манн М. и др. Есть ли будущее у капитализма? М.: Ин-т Гайдара, 2015.

- 4. Дидковская Я.В., Вишневский Ю.Р., Трынов Д.В. Студенчество индустриальных регионов России: социальное самочувствие и образ будущего (на примере Свердловской области и Пермского края) // Вестник ПНИПУ. Социально-экономические науки. 2020. № 1. С. 8–24. DOI: 10.15593/2224-9354/2020.1.1.

- 5. Зубок Ю. А., Чупров В. И. Жизненные стратегии молодежи: реализация ожиданий и социальные настроения // Мониторинг общественного мнения: экономические и социальные перемены. 2020. № 3. С. 13–41.

- 6. Инглхарт Р.Ф., Вельцель К. Модернизация, культурные изменения и демократия. Последовательность человеческого развития. М.: Новое издательство, 2011.

- 7. Карачаровский В.В., Шкаратан О.И. Разные цели одного общества // Социологические исследования. 2019. № 1. С. 5–17. DOI: 10.31857/ S013216250003743-0.

- 8. Кастельс М. Власть коммуникации. М.: ВШЭ, 2016.

- 9. Мчедлова М.М. Российская поликонфессиональность и солидарный образ будущего // Вестник ВолГУ. Сер. «Социальные и гуманитарные науки». 2019. № 4 (24). С. 66–74.

- 10. Пикетти Т. Капитал в XXI веке. М.: Ад Маргинем, 2016.

- 11. Резник Ю.М., Смирнов Е.А. Жизненные стратегии личности (опыт комплексного анализа. М.: Ин-т человека РАН. Независимый институт гражданского общества, 2002.

- 12. Стэндинг Г. Прекариат: новый опасный класс. М.: Ад Маргинем, 2014.

- 13. Шаповалова И.С., Кисиленко A.B. Духовно-нравственные выборы в жизненных стратегиях молодежи: опыт социологического исследования // Среднерусский вестник общественных наук. 2018. № 6. С. 15–28.

- 14. Bovenberg A. L. The Life-course Perspective and Social Policies: An Overview of the Issues // Cesifo Economic Studies. 2008. Vol. 54. No. 4: 593–641. DOI:10.1093/cesifo/ifn029.

- 15. Buhl H.M., Noack P., Kracke B. The Role of Parents and Peers in the Transition From University to Work Life // Journal of Career Development. 2018. Vol. 45. No. 6: 523–535. DOI: 10.1177/0894845317720728.

- 16. Caliskan H., Sapmaz F., Uzunkol E. Value Preferences of University Students as Predictors of Life Goals // Social Indicators Research. 2015. Vol. 124. No. 1: 111–125. DOI: 10.1007/s11205-014-0778-4.

- 17. Clausen J.A. American Lives. N.Y.: Free Press, 1993.

- 18. Elder G.H., Jr. Perspectives on the Life Course // Elder G.H., Jr. (eds) Life Course Dynamics: trajectories and transitions, 1968–1980. Ithaca: Cornell University Press, 1985. P. 23–49.

- 19. Evans K., Furlong A. Metaphors of Youth Transitions: Neches, Pathways, Trajectories or Navigations // Bynner J., Chisholm L., Furlong А. (eds) Youth, Citizenshipand Social Change in a European Context. Aldershot: Ashgate, 1997. P. 17–41.

- 20. Frey C., Osborne M. The Future оf Employment: How Susceptible Are Jobs to Computerisation? // Technological Forecasting and Social Change. 2017. Vol. 114. P. 254–280/

- 21. Kasser T. Materialistic Values and Goals // Annual Review of Psychology. 2016. Vol. 67. Р. 489–514. DOI: 10.1146/annurev-psych-122414-033344.

- 22. Korkmaz О, Önder F.C. The Relation Between Life Goals and Career Adapt-Abilities: An Investigation of the Mediating Role of Hope // Еducation and Science. 2019. Vol. 44. No. 200. Р. 59–76.

- 23. Lendák-Kabók К. A. Gender Perspective on Language, Ethnicity, and Otherness in the Serbian Higher Education System // Journal of Language, Identity & Education. 2021. No. ? Vol. ? P. ?. DOI: 10.1080/15348458.2021.1920415.

- 24. Martos T., Kopp M.S. Life Goals and Well-Being: Does Financial Status Matter? Evidence from a Representative Hungarian Sample // Social Indicators Research. 2012. No. 105(3). Р. 561–568. DOI:10.1007/s11205-011-9788-7.

- 25. Polak F. The Image of the Future. Amsterdam, London, New York: Elsevier Scientific Publishing Company, 1973.

- 26. Vautero J., Silva A.D., do Céu Taveira M. Family influence on undergraduates’ career choice implementation // International Journal for Educational and Vocational Guidance. 2021. No. ? Р. 551–570. DOI 10.1007/s10775-020-09453-0.