- Код статьи

- S013216250028307-0-1

- DOI

- 10.31857/S013216250028307-0

- Тип публикации

- Статья

- Статус публикации

- Опубликовано

- Авторы

- Том/ Выпуск

- Том / Номер 10

- Страницы

- 91-103

- Аннотация

На данных общероссийского репрезентативного исследования, проведенного Институтом социологии ФНИСЦ РАН в июне 2023 г., анализируются представления россиян о будущем России в краткосрочной и среднесрочной перспективах. В отношении ближайшей перспективы доминируют тревожные настроения; стабильности – одной из наиболее ценных для населения выгод – ими не ожидается. В отношении желаемого будущего в российском общественном сознании отмечается сосуществование четырех востребованных образов, условно обозначенных как «государство равенства и справедливости», «государство традиционных ценностей», «национальное государство» и «государство свободного рынка». Первые три из них выступают детерминантой консолидации населения на позиции самостоятельного развития России, а последний, теряющий поддержку массовых слоев, объединяет сторонников следования России по западному вектору развития. Первые три сценария в качестве ключевого компонента содержат следование принципу социальной справедливости, интерпретируемой населением по-разному. Продемонстрированы четыре модели будущего, основанные на разных представлениях о справедливости, обозначенные как «запрос на равные возможности», «запрос на сокращение доходного неравенства», «запрос на одинаковый уровень жизни» и «запрос на снижение территориальных неравенств». Наибольший консолидационный потенциал характерен для группы, ориентированной на будущее страны с сильной властью, сохранением национальных традиций, самобытным вектором развития страны, хотя ценности социальной справедливости важны и для нее.

- Ключевые слова

- образ будущего, модель общественного устройства, социальная справедливость, общественное сознание, цивилизационный выбор, мировоззренческие установки, социальные противоречия

- Дата публикации

- 25.12.2023

- Год выхода

- 2023

- Всего подписок

- 8

- Всего просмотров

- 213

Теоретические предпосылки социологических исследований образа будущего. Проблемное поле исследований образа будущего страны носит во многом междисциплинарный характер. В рамках социальных и гуманитарных наук существуют различные направления и подходы к его изучению, наиболее крупными из которых представляются футурологическое (связанное с прогнозами будущего [Бестужев-Лада, 2007]), и исследования, направленные на изучение сущности предпосылок и компонентов образа будущего (ценностных, мировоззренческих, психологических и др.), нежели на построение прогнозов. Большинство исследований образа будущего проводится в русле второго подхода, который условно обозначают как исследовательскую альтернативистику [Динабург, 2016]. Относительная универсальность компонентов образа будущего и их многовариантность во многом определяют междисциплинарность этой исследовательской области, что позволяет изучать компоненты образа будущего с применением спектра исследовательских подходов – социологического [Андреев и др., 2022; Шестопал и др., 2019], психологического [Нестик, 2014], психосемантического [Петренко, Митина, 2017], географического [Замятин, 2000] и др.

Автор остановится далее на социологическом анализе образа будущего страны, при котором важно учитывать несколько теоретических предпосылок, очерчивающих границы получаемых результатов.

Первая из них во многом задает интерпретационную схему исследования и восходит к тезисам З. Баумана о компетенции социологической науки. Она предполагает, что каждый момент истории – развилка путей, ведущих к нескольким возможным будущим. Исходя из множественности вариантов будущего, социологическая интерпретация может информировать о тенденциях, очевидных в настоящем, о наличии выбора и о возможных его альтернативах, а также о соответствующих последствиях. Таким образом социология дает обществу возможность делать выбор конкретного сценария сознательно, но самое большее, что может сделать социолог, думая о будущем облике обществе, – экстраполировать тенденции на основе его нынешнего облика [Бауман, 2006].

Вторая теоретическая предпосылка восходит к основам социального конструирования и отводит ключевую роль социальной повседневности как источнику создания и воспроизведения социальной реальности [Бергер, Лукман, 1966]. Ее дополняет тезис о влиянии текущей общественной ситуации на количественно-качественные характеристики массовидных духовных образований как состояний сознания больших социальных общностей [Горшков, 2021]. В этой связи сразу надо подчеркнуть, что российская ситуация характеризуется высоким уровнем социальной неопределенности, который многим связан с проведением СВО на Украине и фоне напряженных отношений с западными странами.

Третья предпосылка позволяет оценить вероятность воплощения того или иного образа будущего в рамках различных временных перспектив. Она базируется на идее самоисполняющегося пророчества, когда доминирующие убеждения в комплексе становятся руководством к их воплощению в реальности [Thomas, Thomas, 1928; Merton, 1968].

С учетом обозначенного далее мы обратимся к вопросам о том, каким представляется россиянам видение ближайшего будущего, а также желаемых и наиболее вероятных отдаленных перспектив. Особый интерес представляет анализ взаимосвязи видения будущего с оценками СВО и влияния западных санкций на жизнь россиян. Понятие образа будущего при этом интерпретируется в контексте коллективных представлений о футуристических ожиданиях в отношении ближней или более отдаленной перспективы [Aalders, 1939; Желтикова, 2021].

Основную эмпирическую базу исследования составили результаты 14-й волны мониторингового опроса, проведенного методом face-to-face Институтом социологии ФНИСЦ РАН в июне 2023 г. по общероссийской районированной квотной выборке (N = 2000), репрезентирующей взрослое (18 лет и старше) население РФ по полу, социально-профессиональному статусу, образованию и типу населенного пункта. Для анализа динамики отдельных показателей использовались данные многолетних мониторинговых опросов Института социологии ФНИСЦ РАН, осуществленных по аналогичной модели выборки1.

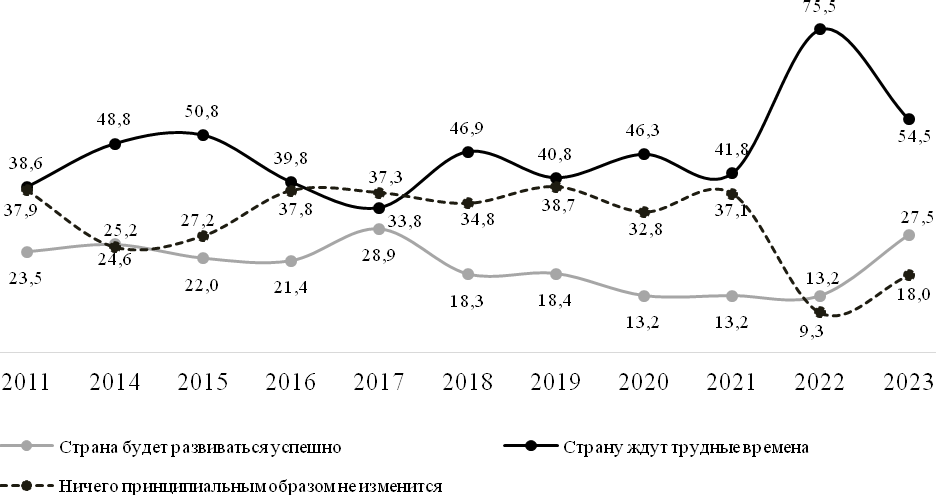

Представления россиян о ближайшем будущем страны. Динамика оценок ближайших перспектив развития страны на протяжении последних 12-ти лет характеризовалась преобладанием пессимистичных ожиданий, которые в начале 2010-х гг. обуславливались последствиями кризиса 2008–2009 гг., затем периодом нестабильности 2014–2016 гг., коронакризисом 2020-2021 гг. и усилившимся санкционным воздействием «коллективного Запада» в связи с началом в 2022 г. СВО на Украине (рис.1).

Рис. 1. Динамика оценок россиянами перспектив развития России в ближайший год, 2011–2023 гг., %

При этом ни коронакризис, ни СВО значимым образом не сказались на снижении позитивных ожиданий граждан, поскольку это снижение было запущено в 2018 г. принятием закона о пенсионной реформе. Специфичность общественной ситуации после начала СВО заключалась в скачкообразном росте сначала социального пессимизма в 2022 г., а затем социального оптимизма к лету 2023 г. Примечательно также, что стабильности, долгое время одной из наиболее ценных для россиян выгод от действующего общественного договора, населением не ожидалось. Отсутствия принципиальных изменений в ближайший год ожидают только 18% россиян, хотя еще в 2021 г. их было более трети. Это указывает на сужение горизонта будущих перспектив в условиях высокой неопределенности. В то же время вектор развития ситуации в массовом сознании не воспринимается исключительно негативным и даже внушает для части населения надежду на перемены к лучшему.

Кроме того, видение ближайшего будущего сопровождается характерным эмоциональным состоянием россиян, которое укладывается в диапазон одного и того же спектра двух основных чувств, надежды и беспокойства, испытываемых в связи с личными (соответственно 28,9 и 31,8%) и страновыми (31,3 и 31,0%) перспективами. Россиянам не свойственны депрессивные и откровенно негативные чувства (страх и отчаяние испытывают в сумме не более 10%). Однако доминирование на протяжении последних лет чувства беспокойства в отношении собственного будущего и будущего страны (в течение последнего пятилетия его испытывали от четверти до трети опрошенных в разные годы) указывает на утрату эмоциональной опоры для значительной части населения. Отчетливо прослеживается убывание социального оптимизма в отношении будущего от локального к страновому уровню. Если чувства уверенности в хорошем будущем и спокойствия в отношении собственных перспектив испытывают в совокупности 30,6% россиян, то применительно к будущему страны таких 25,9%. Эту тенденцию исследователи связывают с ограниченными возможностями контроля индивидом коллективного будущего [Schweizer, Rauch, 2008], в связи с чем ситуация на локальном и в особенности на индивидуальном уровнях может восприниматься позитивнее.

На фоне роста неопределенности в обществе наибольшей дифференцирующей силой обладают нематериальные факторы. Проведенный анализ методом деревьев классификации позволил выделить наиболее значимые из них. Как показало исследование, пессимистическим видением ближних перспектив России отличались чаще всего те, кто считал, что для соответствия справедливому обществу необходимо соблюсти принципы, связанные с сокращением различий в уровне жизни населения (34,0 против 30,2% среди оптимистов), численности бедных (49 против 43,2%) и обеспечением равного доступа к медицинскому обслуживанию (63,1 против 55,4%), желаемому образованию (51,2 против 43,4%), хорошим рабочим местам (49 против 45,4%), решению жилищных вопросов (47,6 против 40,8% соответственно). Учитывая не просто высокую, а системообразующую роль концепта социальной справедливости для доминирующей ценностно-нормативной модели [Российское общество…, 2022], отступление от указанных принципов или их игнорирование способно значимо снижать уверенность населения в успешности будущего страны и, соответственно, негативно сказываться на социальной мотивации россиян.

Накладывает свой отпечаток на настроения в отношении ближних перспектив и ценностное размежевание по линии поддержки пророссийского или прозападного вектора развития. Если позиция сторонников самобытного российского пути относительно краткосрочных перспектив страны не отличается от среднестатистической, то среди ориентирующихся на западные образцы и модели развития относительно чаще доминируют пессимистические ожидания (61,4 против 54,0% в группе последовательных сторонников пророссийского курса).

Таким образом, высокая роль нематериальных факторов в вопросах видения будущего свидетельствует о системообразующей роли мировоззренческих и ценностных оснований в его формировании. Наряду со спецификой восприятия ближних перспектив, которые в высокой степени обусловлены текущей общественной ситуацией и эмоциональным состоянием россиян, а также их мировоззренческими и ценностными установками, важен и вопрос о восприятии ими более отдаленного и желаемого будущего, а также определяющих его компонентов. Складывается ли у россиян – несмотря на взгляд в ближайшую перспективу с опаской, но и надеждой на лучшее – образ будущего, желаемый к воплощению в среднесрочной перспективе?

Типология образов желаемого будущего. Как следует из таблицы 1, в общественном сознании россиян присутствуют довольно яркие и имеющие значительное число сторонников доминанты образа России будущего, хотя ни одна из них не присуща большинству населения. Это указывает на вероятное сосуществование в общественном сознании россиян нескольких востребованных образов будущего.

Таблица 1

Динамика ответов россиян на вопрос «Какой вы хотели бы видеть

Россию будущего?», 2021–2023 гг., %2

| Характеристики России будущего | 2021 | 2022 | 2023 |

| Страна, где обеспечивается социальная справедливость | 51,0 | 47,0 | 45,0 |

| Страна, сохранившая национальные традиции, моральные и религиозные ценности | 33,4 | 38,8 | 37,6 |

| Страна, в которой обеспечиваются права человека, демократия, свобода самовыражения личности | 41,4 | 38,8 | 35,4 |

| Великая держава мира | 26,5 | 35,1 | 32,9 |

| Страна, в которой существует сильная власть, обеспечивающая в ней порядок и развитие | 31,3 | 40,2 | 32,7 |

| Страна, в которой ограничиваются социальные неравенства и социальное расслоение | 19,9 | 16,8 | 13,8 |

| Страна, в первую очередь, для русских, то есть русское национальное государство | 12,3 | 8,2 | 11,2 |

| Страна, в которой обеспечиваются свободный рынок, частная собственность, минимум вмешательства государства в экономику | 15,6 | 21,1 | 10,7 |

| Страна – активный партнер Запада, современных развитых стран | 14,5 | 13,7 | 8,0 |

| Ни одно из этих определений не выражает мое представление о желаемом будущем России | - | - | 4,2 |

Специфика динамики компонентов образа будущего также примечательна. Во-первых, ни один из них не получил значимого прироста сторонников в сравнении с предыдущим годом. Относительно устойчивы в этом отношении запросы на сохранение национальных традиций, моральных и религиозных ценностей, а также на национальное государство. Во-вторых, несколько ослабели запросы на социальную справедливость, несмотря на высокую значимость этой ценности для россиян и сохранение ее доминирования в 2023 г., а также на правовое демократическое государство, ограничение социальных неравенств и активное партнерство с Западом как основу государства будущего. В-третьих, отмечался всплеск державных амбиций после начала СВО, запросов на «сильную руку» и на невмешательство государства в экономику. Однако он был, вероятно, ситуативной реакцией на рост социальной тревожности и напряженности на фоне начала СВО, так что к 2023 г. эти черты образа будущего в общественном сознании существенно ослабели.

Результаты факторного анализа3 продемонстрировали наличие как минимум четырех разновидностей образов будущего4.

4. С точки зрения формальной логики и научно-академического дискурса перечисленные далее модели не являются антитезами друг другу, но в массовом сознании в силу его некоторой алогичности они сосуществуют скорее как альтернативы или даже как объективно противостоящие друг другу ментальные комплексы.

Первый из них, компоненты которого имеют наибольшее число сторонников среди россиян, может быть условно назван «Государством равенства и справедливости». Этот образ связан с желанием обеспечения в стране соответствующих принципов.

Следующий образ, компоненты которого также популярны среди россиян, может быть назван «Государством традиционных ценностей». Он связан с запросом на сильную власть, обеспечивающую порядок и развитие, на сохранение национальных традиций, моральных и религиозных ценностей.

Третий образ желаемого будущего – «Государство свободного рынка». Элементы его не только мало востребованы среди россиян, но и потеряли за последний год сторонников. Именно этот образ в современной ситуации формирует альтернативу для россиян, связывающих будущее России с ориентацией на развитие партнерства с западными странами, а также обеспечением свободного рынка, частной собственности и минимального вмешательства государства в экономику. Такой образ будущего не коррелирует с желанием видеть Россию великой державой мира и сохранить в ней традиционные ценности. С ценностями социальной справедливости этот образ будущего тоже не согласуется.

Четвертый образ, который может быть условно назван «Национальным государством», объединил не очень популярную, но имеющую стабильную долю сторонников идею видения России как страны для русских с сопутствующим желанием ограничения социальных неравенств и социального расслоения.

Эти образы желаемого будущего в высокой степени самостоятельны, имеют оформившееся идеологическое ядро и не коррелируют друг с другом. Их множественность формирует серьезный вызов для политиков, которые должны учитывать эти очень разные по содержанию предпочтения граждан.

Ключевыми для рассматриваемых образов будущего оказались ценностные и мировоззренческие основания, тогда как социально-демографические характеристики не продемонстрировали значимых взаимосвязей. Таким образом, принадлежность к доходной, образовательной, профессиональной или территориальной группе не является существенной причиной поддержки того или иного сценария развития страны в будущем. Правда, в некоторой мере может сказываться этап жизненного цикла: среди молодежи чуть выше доля тех, кто в желаемые для них образы будущего вкладывает компоненты, связанные с обеспечением прав человека, демократией и свободой самовыражения личности (46 против 30,1% среди тех, кто старше 65 лет), свободным рынком (соответственно 18,7 против 8,6%), партнерством с западными странами (18,7 против 6,5%).

Принципиальные размежевания в видении желаемого будущего формируются по линии поддержки пророссийского или прозападного векторов развития страны [Сушко, 2022], а также по отношению к СВО. Сторонники западноориентированного вектора развития России отдают приоритет сценарию будущего, связанному с развитием в стране свободного рынка. Ассоциирующие желаемое будущее страны с ее самобытностью не склоняются к какому-то одному из сценариев будущего за тем единственным исключением, что они чаще не приемлют модель, основанную на принципах свободного рынка.

Среди сторонников «Государства свободного рынка» чаще распространено мнение, что СВО на Украине можно было бы избежать. В целом этого мнения придерживается каждый пятый россиянин (21,4%), но среди тех, кто в качестве ключевых компонентов образа будущего видит активное партнерство между Россией и Западом и минимизацию государственного участия в экономике страны (28,6%) эта доля соответственно 43,1 и 28,6%. Сторонники модели «Государства традиционных ценностей», напротив, чаще склонны к мнению о том, что проведения СВО нельзя было избежать. В частности, его придерживается почти половина сторонников обеспечения в стране сильной власти (47,7%) и преемственности национальных традиций (48,3%), хотя в среднем по стране эта доля составляет 41,5%. Характерна для этих групп и убежденность в том, что западные санкции не будут иметь для будущего России крайне негативных последствий (43,5 и 43,0% против 37,8% в среднем среди россиян).

Существуют некоторые различия в ценностных предпочтениях, которые наиболее четко прослеживаются по большей части между сторонниками «государства традиционных ценностей» и «государства свободного рынка». Для первых наиболее характерным является убеждение, что главное – это уважение к сложившимся традициям. Его придерживается 70,5% россиян, желающих видеть Россию страной, сохранившей национальные традиции, и 68,1% выступающих за страну с сильной властью. Такие убеждения распространены среди большинства сторонников трех из четырех рассматриваемых образов будущего. Исключение составляет часть населения, отдающая предпочтение «государству свободного рынка». Ценностная опора этой аудитории формируется в идее свободы передвижения, выраженной в тезисе «человек может жить в той стране, где ему больше нравится». Его придерживается 69,4% видящих будущее России в партнерстве с Западом, 57,3% выступающих за страну со свободным рынком и минимумом государственного вмешательства в экономику и 55,0% связывающих будущее развитие страны с идеями прав человека, свободы и демократии (против 47,2% сторонников этой позиции среди россиян в целом). Аудитория сторонников «Государства свободного рынка» также чаще декларирует опору на собственные силы в обеспечении себя и своей семьи (71,2, 62,3 и 54,2% соответственно против 51,2% в среднем по стране).

Модели справедливого общества в оценках россиян. Помимо рассмотренных образов желаемого будущего не менее важен вопрос, на основе каких принципов эти образы могут быть воплощены. Динамика мнений о таких принципах за последние три года демонстрирует изменения, хотя перелома в этом отношении под влиянием пандемии, СВО и санкционного кризиса не произошло (рис. 2).

Рис. 2. Динамика ответов россиян на вопрос «Какие принципы должны соблюдаться в России будущего, чтобы ее можно было считать справедливым обществом?», 2020–2023 гг., %

Можно заметить, что повысилась актуальность запроса на равные возможности в получении желаемого образования и в решении жилищного вопроса, а также на продолжение борьбы с бедностью. Однако наибольшей популярностью пользуется, как и раньше, запрос на равный доступ к медицине.

С помощью факторного анализа5 в отношении желаемого среднесрочного будущего также были выявлены модели, объединяющие различные принципы построения справедливого общества. Наличие нескольких моделей указывает на то, что трактовка одной из ключевых ценностей для россиян – социальной справедливости – интерпретируется ими по-разному.

Первую модель справедливого общества условно можно обозначить как «запрос на равные возможности». Она включает такие компоненты как принцип равенства доступа к медицинскому обслуживанию, получению желаемого образования, хорошим рабочим местам и решению жилищного вопроса. Вторая модель – «Запрос на сокращение доходного неравенства» – объединяет принципы, связанные с небольшими различиями в доходах между людьми, а также невысокой численностью в справедливом обществе бедных и богатых. Третья модель – «запрос на одинаковый уровень жизни» – сформирована единственным соответствующим компонентом. В основу четвертой модели – «запрос на снижение территориальных неравенств» – также лег единственный соответствующий компонент.

На распространенности мнений и рассматриваемых принципах устройства желаемого общества будущего снова практически не сказываются объективные критерии. Исключение только «запрос на равные возможности», который относительно чаще актуализирован среди сельчан, россиян без профессионального образования, рабочих разной квалификации (в особенности неквалифицированных). Эти группы в наибольшей степени чувствуют себя дискриминированными в отношении доступности удовлетворения базовых социальных потребностей и чаще склонны требовать равенства доступа к ним.

Рассмотренные образы желаемого будущего страны и модели устройства справедливого общества имеют отсылки к историческому опыту. Образы, связанные с социальной справедливостью, традиционными ценностями, наличием сильной власти, чаще коррелировали с желанием при возможности жить в различных периодах СССР. Так, в группе выбирающих период раннего СССР (период И.В. Сталина), будущее современной России чаще видится как традиционалистское, в котором обеспечен примат моральных и религиозных ценностей (52,6 против 37,6% среди россиян в целом). Также в группе симпатизирующих периоду раннего СССР наиболее популярны компоненты модели справедливого устройства России как государства, борющегося с доходными неравенствами: в этой группе заметно больше считающих, что различия в доходах между людьми должны быть невелики (47,4 против 29,5% в среднем по стране).

Напротив, образы, ассоциирующиеся с капиталистическими и демократическими принципами, а также с расширением возможностей для населения, чаще корреспондируются с желанием жить в эпохи перестройки и «ельцинской» России. Например, среди желающих жить в эпоху перестройки четко прослеживается поддержка минимизации государственного присутствия в экономике (38,1 против 10,7% среди россиян в целом), а также запрос на расширение возможностей, связанных с доступом к медицинскому обслуживанию (66,7 против 61,0% среди россиян в целом), желаемому образованию (66,7 и 48,9% соответственно), хорошим рабочим местам (57,1 и 47,2%) и решению жилищного вопроса (76,2 и 45,6%). Среди желающих жить в период руководства Б.Н. Ельциным наряду с указанными компонентами очень актуализирован также запрос на партнерство с западными странами (42,9 против 8% среди россиян в целом).

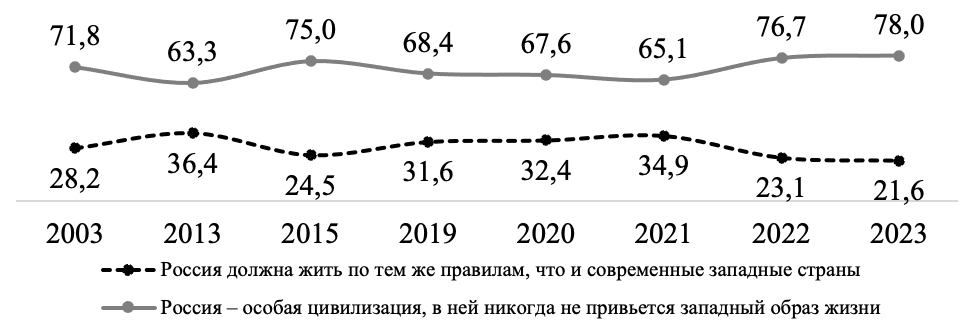

Представления россиян о приоритетном цивилизационном векторе развития России. Особый интерес на этом фоне представляет видение россиянами наиболее вероятного будущего и то, с чем оно связывается. Ключевой вектор в этом отношении на фоне текущей ситуации задает вопрос не столько о том, каким видится будущее России с точки зрения его содержания, сколько о ценностном и культурном контекстах, в рамках которого это будущее представляется реализуемым. В настоящее время этот контекст формируется представлениями о следовании России самобытным путем или же ориентацией на западные страны. Большинство россиян в этом отношении на протяжении последних 20-ти лет имеют образ будущего, связываемый с акцентом на самобытность и уникальность России, ее развитие без копирования западного образа жизни. Меньшинство россиян видит вероятное будущее в контексте партнерства с Западом (рис. 3).

Рис. 3. Динамика установок россиян в отношении приоритетного вектора развития России, 2003–2023 гг., %

Предпочтение той или иной альтернативе снова не имеет тесной взаимосвязи с тем, к какой образовательной, профессиональной или доходной группе принадлежит индивид. Сказывается на таких установках лишь этап жизненного цикла человека: чем он моложе и, соответственно, с высокой вероятностью больше сам ориентирован на внешние образцы, тем чаще и в отношении страны он склонен отдавать предпочтение пути следования правилам, по которым живут западные страны (34,7% в группе 18–30-летних против 13,7% среди тех кто старше 66 лет). Однако даже среди молодежи до 25 лет такая точка зрения не является доминирующей позицией (41,7%).

Носители установок о необходимости для России следовать своим путем чаще ассоциируют желаемое будущее страны с теми его компонентами, которые связаны с сохранением национальных традиций и обеспечением сильной власти. Напротив, ориентированные на западный вектор развития России и ее цивилизационную близость с Европой чаще мыслят будущее страны в контексте партнерства с западными странами, минимального вмешательства государства в экономику, а также обеспечения прав человека, демократии и свободы самовыражения личности (табл. 2). На этом фоне наиболее популярный образ российского будущего, связываемый с ценностями равенства и справедливости, оказывается наименее связанным с идеологическим противостоянием между условными западниками и сторонниками самобытного пути развития России. Независимо от склонности к тем или иным взглядам на эту проблему, справедливость общественного устройства является доминирующим требованием к будущему страны всех групп россиян.

Таблица 2

Взаимосвязь мировоззренческих установок россиян в отношении цивилизационного вектора развития России и компонентов различных сценариев желаемого будущего для страны, 2023 г., %

| Установки | Россия должна жить по тем же правилам, что и современные западные страны | Россия – особая цивилизация, в ней никогда не привьется западный образ жизни |

| Компоненты желаемого образа будущего «государство равенства и справедливости» | ||

| Страной, где обеспечивается социальная справедливость | 41,1 | 46,2 |

| Страной, в которой ограничиваются социальные неравенства и социальное расслоение | 12,5 | 14,2 |

| Компоненты желаемого образа будущего «государство традиционных ценностей» | ||

| Страной, в которой существует сильная власть, обеспечивающая в ней порядок и развитие | 15,7 | 37,5 |

| Страной, сохранившей национальные традиции, моральные и религиозные ценности | 25,9 | 41,1 |

| Компоненты желаемого образа будущего «государство свободного рынка» | ||

| Страной – активным партнером Запада, современных развитых стран | 20,8 | 4,4 |

| Страной, в которой обеспечиваются свободный рынок, частная собственность, минимум вмешательства государства в экономику | 16,2 | 9,0 |

| Компоненты желаемого образа будущего «национальное государство» | ||

| Страной, в первую очередь, для русских, то есть русским национальным государством | 8,1 | 12,1 |

| Другие компоненты образа желаемого будущего России | ||

| Страной, в которой обеспечиваются права человека, демократия, свобода самовыражения личности | 50,6 | 31,2 |

| Великой державой мира | 21,7 | 36,2 |

| Ни одно из этих определений не выражает их представление о желаемом будущем России | 4,6 | 3,8 |

Примечание. Фоном в таблице выделены показатели, превышающие средние по массиву более чем на 3 п.п. Жирным шрифтом выделены два максимальных значения по столбцу.

Уверенность в глобальных успехах России в контексте образов будущего. Рассмотрим представления о наиболее вероятном российском будущем в контексте ключевых маркеров успешного и развитого государства.

В ходе исследования выявлены три группы россиян с различными установками на успешность среднесрочного будущего с точки зрения глобальных достижений страны в ключевых сферах6. Первая объединяет 15,9% россиян, убежденных в успешности уже «настоящего», вторая и наиболее массовая группа состоит преимущественно из уверенных, что если не сейчас, то в будущем Россия достигнет значимых успехов в ключевых сферах (49,8%), а в третьей группе, несмотря на доминирование позитивных взглядов, фиксируется максимальная доля тех, кто сомневается в достижении Россией глобальных успехов (34,3%) (табл. 3).

Таблица 3

Специфика групп россиян с разной степенью уверенности

в успешном будущем России, 2023 гг., %7

| Группы | Убежденные в успешном настоящем | Уверенные в успешном будущем | Надеющиеся на успешное будущее | По массиву в целом |

| Россия – ведущая промышленная держава, успешно конкурирующая с другими странами мира | ||||

| Она уже является таковой | 99,1 | 37,4 | 8,9 | 37,4 |

| Это вполне возможно | - | 61,8 | 56,9 | 50,2 |

| Это маловероятно / нереально | 0,9 | 0,8 | 34,2 | 12,1 |

| Россия – энергетическая и сырьевая «сверхдержава», осуществляющая поставки ресурсов в другие страны | ||||

| Она уже является таковой | 99,7 | 77,3 | 33,7 | 65,7 |

| Это вполне возможно | - | 22,6 | 57,8 | 31,0 |

| Это маловероятно / нереально | 0,3 | 0,1 | 8,5 | 3,0 |

| Россия – ведущая научная держава, ее ученые делают открытия и изобретения, пользующиеся спросом во всем мире | ||||

| Она уже является таковой | 100 | 40,9 | 6,0 | 38,2 |

| Это вполне возможно | - | 58,8 | 61,3 | 50,2 |

| Это маловероятно / нереально | - | 0,3 | 32,7 | 11,3 |

| Россия – страна передового образования, в нее едет учиться молодежь со всех концов мира | ||||

| Она уже является таковой | 100 | 31,9 | 3,8 | 33,0 |

| Это вполне возможно | - | 63,8 | 52,5 | 49,5 |

| Это маловероятно / нереально | - | 4,3 | 43,7 | 17,2 |

| Россия – страна высокой культуры, произведения ее писателей, музыкантов, художников вызывают интерес во всем мире | ||||

| Она уже является таковой | 100 | 70,4 | 20,5 | 57,8 |

| Это вполне возможно | - | 29,3 | 59,2 | 34,8 |

| Это маловероятно / нереально | - | 0,3 | 20,2 | 6,2 |

| Россия – страна уникальной природы, истории, в нее едут туристы из всех стран мира | ||||

| Она уже является таковой | 100 | 72,5 | 25,4 | 60,4 |

| Это вполне возможно | - | 27,4 | 63,5 | 35,4 |

| Это маловероятно / нереально | - | 0,1 | 11,1 | 3,8 |

| Россия – мощная военная держава, с которой в мире, основанном на «праве сильного», все вынуждены считаться | ||||

| Она уже является таковой | 100 | 65,2 | 10 | 51,7 |

| Это вполне возможно | - | 34,7 | 63,8 | 39,0 |

| Это маловероятно / нереально | - | 0,1 | 26,2 | 9,0 |

При этом оптимизм в успешности настоящего страны коррелирует с комплексом таких консолидирующих данную часть населения детерминант как поддержка самобытного пути развития России, ориентированность на дружественные отношения с ближайшими соседями, признание наличия внешней угрозы, уверенность в действенности меритократических принципов на пути к достижению социального благополучия человеком в стране и других. Аудитория убежденных в успешности настоящего отличается также высокой консолидированностью своего отношения к СВО, а желаемое будущее относительно чаще связывается ими с наличием сильной власти в стране и ее ролью великой державы8. Представители же остальных групп в этом отношении скорее транслируют микс из желаемых компонентов будущего, которые могут быть схожи с точки зрения заложенных в них базовых принципов, но мало сочетаемы в контексте современной общественной ситуации.

Отдельно стоит отметить взаимосвязь оценок успешности среднесрочного будущего с видением ближайших перспектив. Если первое видится большинству россиян исключительно в положительном ключе, то в отношении ближайшего будущего, как отмечено выше, доминируют тревожные настроения. Схожие тенденции отмечены и в других отечественных исследованиях, фиксирующих, что актуальная действительность часто описывается россиянами в негативных тонах и сопровождается надеждами на будущее, которые, как правило, не связываются ими с собственной деятельностью [Измоденова, 2018]. Это не может не снижать у россиян ощущение индивидуальной субъектности. При этом сочетание надежды и уверенности в успешном среднесрочном будущем способствует более оптимистичному видению ближайших перспектив: 39,4% среди уверенных в успешном настоящем и 31,8% среди надеющихся на глобальный успех уверены также, что и в краткосрочной перспективе страна будет развиваться успешно, – против 27,5% соответствующей доли в среднем по массиву. Однако доля безусловных оптимистов в российском обществе очень невелика, что немаловажно для понимания возможности осуществления лучшего варианта будущего по принципам «самоисполняющегося пророчества».

Выводы. Текущая общественная ситуация, не только обострившая противоречия между Россией и западными странами, но и актуализировавшая мировоззренческие противоречия среди массовых слоев населения, накладывает существенный отпечаток на видение представителями массовых слоев как краткосрочных перспектив, так и образов желаемого и наиболее вероятного будущего, являющихся элементами российского общественного сознания.

В ближайшее будущее россияне массово смотрят с тревогой и беспокойством, хотя эти настроения и сопровождаются надеждой на улучшение. Это является маркерами постепенной утраты чувства стабильности и хотя бы относительной прогнозируемости будущего, которые долгое время оставались ценными для россиян выгодами от действующего общественного договора.

Представления о возможных улучшениях в массовых слоях существенно различаются, если обратиться к декларируемым ими образам будущего и моделям справедливого устройства общества. Несмотря на наибольшую популярность среди россиян образов желаемого будущего, связанных с построением социально справедливого общества, текущая общественная ситуация расставляет иные приоритеты и обеспечивает наибольший консолидационный потенциал в группе, ориентированной на будущее страны с сильной властью, сохранением национальных традиций, самобытным вектором развития страны, хотя ценности социальной справедливости важны и для нее. Эта группа не объединяет большинства россиян, но отличается высокой социальной сплоченностью как с точки зрения мировоззренческих установок, так и реальной вовлеченности в событийный контекст (оказание помощи участникам СВО и т.д.). На противоположном полюсе западноориентированности сосредоточено мировоззренческое меньшинство. В целом же видение населением будущего страны обладает высоким консолидационным потенциалом, основой которого выступает приверженность традиционно характерным для России ценностям и принципам социальной справедливости.

Наибольшим потенциалом с точки зрения воплощения желаемого будущего по принципу «самоисполняющегося пророчества» обладает хотя и популярный, но отнюдь не доминирующий среди россиян образ традиционалистского будущего. Взгляды его сторонников выглядят наиболее последовательными и сбалансированными с позиции соотношения желаемого ими будущего с актуализировавшимися в последние годы вопросами цивилизационной принадлежности страны и вектора ее геополитического развития. Остальные образы в этом смысле менее идеологизированы, за исключением малопопулярной модели «государства свободного рынка», находящейся на противоположном идеологическом полюсе от условных традиционалистов. Это может существенно ограничивать потенциал иных желаемых образов будущего и моделей справедливого устройства общества по их превращению в руководство к их воплощению в реальности.

Библиография

- 1. Андреев А.Л., Андреев И.А., Слободенюк Е.Д. Представления россиян о будущем России // Социологические исследования. 2022. № 10. С. 49–61.

- 2. Бауман З. Свобода / Пер. с англ. Г.М. Дашевского, предисл. Ю.А. Левады. М.: Новое изд-во, 2006.

- 3. Бестужев-Лада И.В. Глобальный технологический прогноз на XXI век // Социологические исследования. 2007. № 4. С. 1–21.

- 4. Горшков М.К. К вопросу о социологии массовидных духовных образований (теоретико-методологический аспект) // Социологические исследования. 2021. № 2. С. 3–14.

- 5. Динабург С.Р. Современные исследования будущего: между утопией и форсайтом // Вестник ПНИПУ. Культура. История. Философия. Право. 2016. № 3. С. 86–97.

- 6. Желтикова И.В. Образ будущего. Орел: Картуш, 2021.

- 7. Замятин Д.Н. Образ страны: структура и динамика // Общественные науки и современность. 2000. № 1. С. 107–115.

- 8. Измоденова Н.Н. Образ будущего России: социальное воображаемое // Труды Кольского научного центра РАН. 2018. Т. 9. № 7–14. С. 96–101.

- 9. Нестик Т.А. Коллективный образ будущего: социально-психологические аспекты прогнозирования // Вопросы психологии. 2014. № 1. С. 3–13.

- 10. Петренко В.Ф., Митина О.В. Психосемантическая методика «образ страны» и ее использование для анализа восприятия стран мира // Перспективы психологической науки и практики: сборник статей Международной научно-практической конференции / Под ред. В.С. Белгородского и др. M.: РГУ им. А.Н. Косыгина, 2017. С. 326–331.

- 11. Российское общество и вызовы времени. Кн. 6 / Под ред. М.К. Горшкова, Н.Е. Тихоновой. М.: Весь Мир, 2022.

- 12. Сушко П.Е. Представления россиян о возможных путях развития России: распространенность и специфика // Социологические исследования. 2022. № 11. С. 25–37.

- 13. Шестопал Е.Б., Смулькина Н.В., Морозикова И.В. Сравнительный анализ образов своей страны у жителей российских регионов // Сравнительная политика. 2019. Vol. 10. No. 3. С. 74–94.

- 14. Aalders W.J. Toekomstbeelden van vijf eeuwen. Groningen: J.B. Wolters, 1939.

- 15. Berger P.L., Luckmann T. The Social Construction of Reality: A Treatise in the Sociology of Knowledge, Garden City. N.Y.: Anchor Books, 1966.

- 16. Merton R.K. Social Theory and Social Structure. N.Y.: The Free Press, 1968.

- 17. Schweizer K., Rauch W. An Investigation of the Structure of the Social Optimism Scale with Respect to the Dimensionality Problem // Journal of Individual Differences. 2008. Vol. 29. No. 4. P. 223–230.

- 18. Thomas W.I., Thomas D.S. The Child in America: Behavior Problems and Programs. Michigan: Johnson Reprint, 1928.