- Код статьи

- S013216250028308-1-1

- DOI

- 10.31857/S013216250028308-1

- Тип публикации

- Статья

- Статус публикации

- Опубликовано

- Авторы

- Том/ Выпуск

- Том / Номер 10

- Страницы

- 104-115

- Аннотация

Демографическая структура российского общества подвергается существенным изменениям: увеличивается доля пожилых людей, сдвигаются границы пенсионного возраста, меняется и структура рынка труда. Проблема состоит в том, что стереотипы в отношении пожилых граждан, формируемые в научном и общественном дискурсе, часто имеют негативную коннотацию. Цель работы – исследовать устойчивые представления различных социальных групп в отношении пожилых людей. На основании авторского эмпирического исследования в работе представлен анализ ассоциаций, возникающих при словосочетании «пожилой человек», а также проанализирована степень согласия и несогласия участников исследования с различными суждениями о характере и образе жизни пожилых. На основе факторного анализа показано, какие категории населения оказываются наиболее лояльными и положительно отзываются о пожилых людях, а какие настроены негативно. Больше эмпатии проявляет к представителям старшего поколения молодежь, люди предпенсионного возраста и сами пожилые люди. Негативные характеристики пожилым людям приписывают «дети» – респонденты в возрасте 30–44 лет. Ядро консенсуса в российском обществе представлено большинством, считающим, что пожилые люди достойны только позитивных или в основном позитивных оценок. Они готовы рассматривать пожилых в качестве наставников – мудрых и опытных людей, которые, возможно, растратили часть своего физического потенциала.

- Ключевые слова

- пожилые люди, пенсионеры, стереотипы о пожилых, образ жизни лиц старшего возраста

- Дата публикации

- 25.12.2023

- Год выхода

- 2023

- Всего подписок

- 8

- Всего просмотров

- 309

Введение. Доля пожилых людей в нашей стране значительна, по данным на начало 2022 г. практически каждый четвертый россиянин был старше 60 лет (23,1%), а десять лет назад под указанный критерий попадал лишь каждый пятый (18,7%)1. Все еще меняется граница пенсионного возраста, которая, по мнению специалистов, выступает рубежом для перехода человека в группу пожилых (см., напр.: [Блехарская, 2017]), которая долгое время в России определялась 55 годами для женщин и 60 годами для мужчин. Легитимизацией пожилых в обществе является установление юридического статуса «пожилой человек», который присваивается гражданину после превышения им возраста, считающегося трудоспособным, и окончания трудовой деятельности. В 2016 г. в национальной Стратегии действий в интересах граждан старшего поколения в Российской Федерации до 2025 года предложена дифференциация граждан старшего поколения на три возрастные группы: 60–64 года, 65–80 лет и старше 80 лет2. Следовательно, люди моложе 65 лет могут считаться и трудоспособными, и пожилыми одновременно.

Увеличение доли пожилых людей и изменение возрастных границ пенсионного возраста влекут за собой трансформацию социально-демографической структуры общества и рынка труда. Кроме того, в научном, правовом и общественном дискурсе продолжаются споры в отношении пожилых людей: в каком возрасте человека можно считать пожилым, каковы его возможности в исполнении определенных социальных ролей, соответствуют ли они его возрасту и трудовому статусу и т.п. Подобные рассуждения сопровождаются конструированием стереотипов в отношении пожилых, которые часто имеют негативную коннотацию. Пожилых нередко описывают как людей с ограниченными ресурсами: физическими (здоровье, способность к труду) и психологическими (отказ от восприятия нового, снижение интереса к общению). Можно предположить, что стереотипы, конструируемые в обществе в отношении старшего поколения, не всегда совпадают с мнением реальных представителей данной категории населения, а разные поколения могут характеризоваться отсутствием солидарности мнений в оценке различных аспектов жизнедеятельности пожилых.

Цель данной работы – исследовать стереотипы в отношении пожилых людей, сравнив образ, который конструируют о себе представители старшей возрастной когорты, с мнением других возрастных групп, выявить отличия во взглядах различных социально-демографических групп, определить коннотацию современных стереотипов, а также обнаружить негативные стереотипы, которые могут стигматизировать пожилых людей.

Методология и методы. Мы исходим из того, что стереотипы – это принятые в социуме образцы восприятия, фильтрации, интерпретации информации при распознавании и узнавании окружающего мира, основанные на предшествующем социальном опыте. Система стереотипов является отражением социальной реальности в сознании людей [Липпман, 2004]. Как правило, в основе социального стереотипа находится реальный психологический феномен генерализации, обобщения, схематизации информации, полученной на основе своего и чужого опыта [Осипов, 1995]. На создание стереотипов оказывает влияние общественное мнение, которое формируется под воздействием культуры, ценностей и традиций. Стереотипы могут в различной степени соответствовать объективной реальности, быть позитивными и негативными. Негативный стереотип в отношении социальной группы опасен, поскольку сформированный отрицательный образ может привести к образованию петли обратной связи в обществе, когда негативные образы и низкое социально-экономическое положение группы взаимно усиливают друг друга [Pitchford, 2001]. Негативные стереотипы также могут обозначать и усиливать неравенство [Ashmore, Del Boca, 1981]. Процесс социализации, отражающий актуальный социокультурный контекст, оказывает влияние на конструирование негативных стереотипов в отношении конкретных групп людей, например, определяя их как неполноценных [Tajfel et al., 1972].

В данной работе исследование стереотипов в отношении людей старшего возраста основано на анализе характеристик пожилых людей; проблем, с которыми они сталкиваются. Исследуются автостереотипы (мнение пожилых о себе) и гетеростереотипы (мнение представителей других возрастных групп о пожилых). Описание и анализ существующих представлений о жизни пожилых обеспечен посредством агрегации данных открытых источников и результатов авторского исследования. Использованы данные инициативного исследования на тему: «Когда начинается старость?», проведенного научно-исследовательским коллективом КССиД МГУ и ИСЭПН ФНИСЦ РАН в 2022 г. (N =1198, 65 регионов России)3. Работа с эмпирическими данными позволила проанализировать ассоциации, возникающие со словосочетанием «пожилой человек» для того, чтобы сформировать определенный образ представителя данной социальной группы, а также изучить степень согласия и несогласия участников исследования с рядом суждений с позитивной и негативной коннотацией, отражающих различные аспекты жизнедеятельности представителей третьего возраста.

Презентация пожилых людей в научном дискурсе. Результаты исследований дают представление о пожилых людях, их возможностях, самочувствии, внешнем виде, что с одной стороны, отражает общественное мнение, а с другой – формирует его. Существуют как позитивные, так и негативные стереотипы в отношении пожилых людей. Позитивные – это представления о пожилых как о социально-активных людях, которые участвуют в добровольческой деятельности, готовы получать новые знания и впечатления.

Пожилые люди формируют устойчивые коммуникации между поколениями. Оказывают помощь во взаимодействии с младшим поколением, а также с поколением, относящимся к еще более старшим людям [Павлова, 2020].

Пожилые люди в целом социально активны и могут рассматриваться как образец проявления альтруизма, бережливости, заботы о близких, а то, как они проживают очередной жизненный этап может дать ценную информацию для совершенствования мер социальной политики, наполненной дополнительными смыслами и возможностями, в том числе отражающими современные экономические, социальные, экологические тренды [Дорлинг и др., 2022: 234-240]. Пожилые участвуют в социальных проектах, например, в благоустройстве местности, в благотворительных концертах, занимаются наставничеством (см., напр.: [Прохорова, 2019]).

Негативные стереотипы связаны со слабым здоровьем, нуждой, бедными социальными связями.

Пожилые люди одиноки, не нуждаются в общении, мало интересуются окружающими. Низкий уровень социальных контактов и эмоциональная отстраненность пожилых в последствии трансформируется еще в одну социальную проблему – одиночество4 (мм., напр.: [Козырева, Смирнов, 2022]). Среди ключевых причин, по которым пожилые страдают от одиночества, выделяют: смерть близких родственников и супругов, затяжные болезни и неспособность приспосабливаться к меняющимся условиям [Ваганова-Наймушина, 2017: 8].

Пожилые люди не способны воспринимать новое, не могут адаптироваться к новым технологиям, идеям, образцам поведения. Пожилые не являются продвинутыми пользователями компьютерных технологий. В 2016 г. лишь четверть пожилых (старше 55 лет) располагали какой-либо компьютерной техникой, в том числе 10,3% владеют ноутбуком, а 9,2% – смартфоном или планшетом [Корнилова, 2018]. Потенциал использования Интернета в старших возрастах снижается5.

С возрастом респонденты начинают более критично оценивать возможности своей возрастной группы к дальнейшему развитию и обучению [Шмерлина, 2014: 194]. Большинство пожилых респондентов (78%), не осведомлены об организациях, предоставляющих образовательные услуги лицам третьего возраста. В то же время существенная часть пожилых довольна имеющимися образовательными достижениями и не заинтересована в получении новых (42,2%) [Касьянова, 2020].

Пожилые люди унылы и неактивны, ведут скучную и монотонную жизнь. Частота посещения пожилыми людьми развлекательных мероприятий существенно ниже, чем среди представителей молодых возрастов. В течение года хотя бы одно культурно-развлекательное мероприятие посетили 43,9% граждан, в частности среди молодежи от 16 до 29 лет таковых – 74,3%, в то время как среди лиц старше трудоспособного возраста – 21,4% (среди них от 70 лет и более – 12,3%). Кинотеатры посещали всего 6,9% граждан старше трудоспособного возраста (в трудоспособном – 42,9%), рестораны и бары – 15,9% (к 54,9% среди трудоспособного). Для пожилых людей наиболее предпочтительным времяпрепровождением оказывается посещение религиозных учреждений (60-69 лет – 27,2%, 70 лет и старше – 26,2%, в среднем по выборке – 18,9%)6.

Пожилые люди не могут самостоятельно обеспечивать себя финансово, и нуждаются в помощи родственников или государства. Домохозяйства, состоящие только из пенсионеров, испытывают разной степени затруднения при попытке «свести концы с концами» (81,8%). Притом, что минимальный месячный доход таких домохозяйств, который нужен для покупки самого необходимого, меньше, чем в среднем российском домохозяйстве7. За качество жизни пенсионеров отвечает государство, общество, близкие люди, но не сами пожилые [Григорьева и др., 2019].

Свыше трети россиян, имеющих пожилых родителей, проживающих отдельно, поддерживают их материально (36,9%), 62,5% ухаживают за ними в случае болезни, 57,5% – помогают по хозяйству, еще 39,9% – приобретают для них продукты и вещи [Кучмаева, 2018: 55-56]. Средний размер назначенных пенсий в январе 2023 г. по данным Росстат составил 19 322 рубля, а для комфортной жизни на пенсии, по данным социологических опросов, россиянам необходимо вдвое больше (39 638 рублей)8.

Пожилые люди реже молодых имеют подработки и в большинстве своем выбывают с постоянного места работы [Павлова, 2020].

Пожилые люди физически не активны. С возрастом снижается способность граждан вести активный образ жизни, так, среди людей старше 70 лет об этом заявили 90,3% опрошенных, а в возрасте от 60-69 лет – 63,9%, в то время как среди граждан трудоспособного возраста таковых всего 6,7%9.

Пожилые люди слабы, болезненны, нуждаются в медицинской помощи. Одной из главных проблем людей пожилого возраста являются болезни и ухудшение здоровья (считают 45% россиян), причем молодежь до 24 лет разделяет данное утверждение в большей степени, чем представители третьего возраста (54% к 47%)10.

Распространенность хронических заболеваний с возрастом увеличивается: о наличии хронических заболеваний сообщили 13,3% россиян трудоспособного возраста и 56,5% – старше трудоспособного возраста (в том числе среди лиц старше 70 лет значение показателя максимально – 71,1%). Здоровье влияет на образ жизни пожилых, им приходится снижать и социальную активность, например, отказываться от туристической или экскурсионной поездки по состоянию здоровья11. Ограниченный доступ или отсутствие качественной медицинской помощи усугубляет проблемы со здоровьем пожилых, снижая в целом качество их жизни. Например, основной проблемой для пожилых, проживающих в сельской местности, является ограниченная доступность медико-социального обслуживания, что актуализирует поиск альтернативных вариантов лечения заболеваний [Галкин, 2023а].

Стереотипы формируются как в обществе в целом, так и в его различных сферах. Например, в медицинской среде негативные стереотипы в отношении пожилых приводят к медикализации с позиции работников профильных учреждений, данную проблему пожилые люди определили как наиболее распространенную и в то же время наиболее болезненную [Галкин, 2023б].

Анализ ассоциаций. Респондентам предлагалось выбрать из списка три ассоциации, которые у них возникают при словосочетании «пожилой человек», при этом 17,8% не отметили ни одной позитивной характеристики, а у 27% среди названных ответов не встретилось ни одной негативной. Каждый десятый опрошенный старше 60 лет ассоциирует пожилых только с негативными аспектами, а среди представителей средних возрастов (30–44 года и 45–59 лет) таковых вдвое больше. В то же время 39,5% опрошенных старше 60 лет ни одной негативной ассоциации не назвали, подобного подхода придерживался каждый третий из группы 45–59 лет (34%), каждый четвертый в возрасте от 18 до 29 лет (24%) и каждый пятый от 30 до 44 лет (22,6%).

В российском обществе пожилых считают прежде всего мудрыми и опытными людьми (табл. 1). Представители старших возрастов склонны давать себе положительные характеристики чаще остальных, особенно в сравнении с респондентами от 30 до 44 лет12. О мудрости пожилых чаще заявляют сельские жители (65,5 к 56,7% – среди городских), респонденты с детьми (61,7 к 53,5% у бездетных).

Таблица 1

Ассоциации со словосочетанием «пожилой человек», ранжировано по среднему значению показателя, в % опрошенных

| Ранг | Ассоциация | В среднем по выборке | 18 – 29 лет | 30 – 44 лет | 45 – 59 лет | 60+ лет |

| 1 | Мудрый | 59,7 | 58,1 | 54,0 | 61,2 | 64,9* |

| 2 | Опытный | 53,8 | 55,2 | 45,1 | 53,9 | 61,5* |

| 3 | Слабый | 27,7 | 34,0* | 37,4* | 28,6* | 13,0 |

| 4 | Нуждающийся | 27,4 | 30,6* | 30,4* | 29,2 | 20,5 |

| 5 | Ворчливый | 26,0 | 30,0* | 28,3 | 27,1 | 19,8 |

| 6 | Больной | 21,9 | 18,9 | 29,8* | 19,4 | 18,4 |

| 7 | Долгожитель | 20,7 | 24,1 | 22,4 | 22,0 | 15,3 |

| 8 | Одинокий | 17,5 | 14,7 | 17,6 | 14,0 | 22,8* |

| 9 | Ветеран | 17,1 | 10,5 | 15,2 | 17,4 | 23,1* |

| 10 | Самостоятельный | 16,7 | 11,0 | 10,4 | 17,1 | 26,5* |

| 11 | Недееспособный | 5,5 | 6,4 | 3,6 | 5,4 | 6,9 |

| 12 | Другое | 6,0 | 6,5 | 5,7 | 4,8 | 7,4 |

Примечания. Ассоциации получены на основе ответов на вопрос: «Укажите три ассоциации, которые у вас возникают, когда вы слышите “пожилой человек”?» * Отмечены статистически значимые отличия, p

Ассоциации, носящие негативный характер, заняли в перечне характеристик пожилого человека с третьей по шестую позиции. Слабыми, нуждающимися или ворчливыми представляет пожилых людей каждый четвертый опрошенный. И в данном случае представители третьего возраста (60 лет и более) реже прочих соглашаются с данными утверждениями в свой адрес. О слабости пожилых нередко говорят респонденты, не состоящие в зарегистрированном браке (сожительство – 45,8%, никогда не состояли в браке – 34,5%, загсовый брак – 23,5%) или бездетные (33,1 к 26%), а также более обеспеченные респонденты в сравнении с теми, кто оценил свой доход «как у всех» (35,1 к 25,4%).

Женщины чаще говорят о пожилых людях как о нуждающихся (30,7 к 23,3% среди мужчин), подобного мнения придерживаются и респонденты с детьми (32,8 к 25,6% – не имеющие детей), опрошенные с более высоким уровнем образования (30,1 к 23,8%), а также трудоустроенные участники опроса (29,9%) в сравнении с неработающими пенсионерами (19,5%). О ворчливости пожилых заявляет молодежь до 29 лет (30%) в противовес самой возрастной когорте (60 лет и более) (19,8%), а также мужчины и женщины, состоящие в зарегистрированном браке (28,9%) в отличие от разведенных и разошедшихся (20,3%), более обеспеченные граждане (самооценка дохода выше среднего – 31,1%, ниже среднего – 20,1%) и трудоустроенные респонденты в отличие от пенсионеров (28,3% к 18,4%).

Респонденты со средним образованием и ниже чаще высокообразованных участников характеризуют пожилых как людей самостоятельных (19,8 к 14,7%) и долгожителей (25,1 к 17,7%). Последний аспект нередко вспоминают супруги в отличие от сожителей (22,6 к 7,2%), а также сельские жители (24,3 к 18,8%) и лица со средней самооценкой дохода в сравнении с менее доходными группами (23,4 к 15,8%). Каждый четвертый пенсионер отмечает одиночество, как одну из характеристик пожилых людей (24,7 к 16,2% – трудоустроенные, 13,1% – не занятые (не пенсионеры)). Подобного мнения чаще придерживаются женщины (19,5 к 15,0% у мужчин), а также сожители (26,8%), разведенные или разошедшиеся респонденты (24,2%) в сравнении с супругами, чей брак официально зарегистрирован (12,8%), к ним же можно отнести опрошенных с уровнем дохода ниже среднего в отличие от тех, кто оценил уровень своего благосостояния «как у всех» (23,3% к 15,8%).

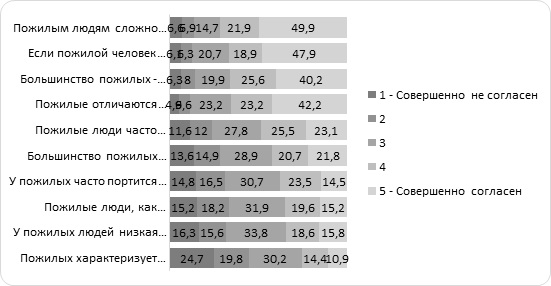

Стереотипы о пожилых в оценках социальных групп. Наиболее устойчивыми стереотипами восприятия пожилых являются утверждения о сложности в изменении привычного образа жизни – 71,8% (сумма ответов по «4» баллам – «согласен с утверждением» и «5» баллам – «совершенно согласен»), данный стереотип можно отнести к нейтральному (рис. 1). В ТОП-5 вошли два суждения, которые заключают в себе позитивное отношение к пожилым людям – о наличии большого жизненного опыта у пожилых людей (65,8%) и о присущей им доброте и щедрости (65,4%). Помимо этого, большинство респондентов согласны, что неправомерно намеренно отправлять пожилых людей на пенсию, в случае если они выражают желание продолжать трудовую деятельность (66,8%). Мнение о том, что пожилые часто сталкиваются с одиночеством и бедностью поддерживают около половины опрошенных (48,6 и 42,6% соответственно). Следующая пара утверждений разделила респондентов на три практически равные группы: около трети опрошенных согласны и столько же не согласны с тем, что у пожилых часто портится характер, что делает сложным общение с ними, а также с тем, что пожилому возрасту свойственна сниженная работоспособность. Респонденты достаточно единодушны в своем несогласии с тем фактом, что пожилых характеризует сниженная мотивация к профессиональной деятельности (44,5% в целом не согласны).

Рис.1. Степень согласия и несогласия с суждениями о различных аспектах жизнедеятельности пожилых людей, в %

Обнаруживается дифференциация ответов по полу. Так, женщины чаще соглашаются с утверждением о проблеме одиночества, присущей пожилым людям (51,2% по сравнению с 45,4% у мужчин), о неправомерности ускорения выхода на пенсию в угоду желаниям человека (70,2 против 62,5%), а также отмечают снижение работоспособности представителей третьего возраста (38,2 против 29,5%). Действительно, согласно половозрастной структуре населения с проблемой вдовства гораздо чаще сталкиваются женщины, нежели мужчины. А сниженный возраст выхода на пенсию возможно приводит к тому, что женщины чаще оказываются в ситуации, когда их вынуждают оставить место работы и выйти на пенсию.

Респонденты разного возраста демонстрируют существенные отличия в степени согласия с утверждениями о доброте и щедрости пожилых, а также о негативных изменениях в их характере. Обращает на себя внимание закономерность, что ответы респондентов самой младшей (18-29 лет) и самой старшей (60+ лет) возрастных групп достаточно близки: 67,7% и 74,6% согласны с утверждением о щедрости и доброте пожилых, а 30,6% молодых и 31,9% пожилых отмечают негативные изменения в характере представителей третьего возраста. При этом мнения респондентов в возрасте 30-44 лет и 45-59 лет статистически значимо отличаются в сторону более негативного отношения к пожилым в целом. Только 55,9% респондентов от 30 до 44 лет считают пожилых щедрыми, а среди опрошенных от 45 до 59 лет таковых 64,2%. Аналогично среди опрошенных средних возрастных групп выше доля тех, кто соглашается, что у пожилых часто портится характер и с ними становится сложно иметь дело (43,3% и 43,5% соответственно).

Жители городов чаще, чем представители сельской местности говорят, что пожилых людей неправомерно «выгонять на пенсию» (68,9 против 62,5%), что пожилым свойственна низкая работоспособность (37,1 против 28,6%), что им сложно менять привычный образ жизни (74,2 против 66,5%). В то время как сельские жители чаще соглашаются с тем, что представители третьего возраста обладают большим жизненным опытом и мудростью (73,1 против 62,1%).

Анализ представлений о людях пожилого возраста: факторный анализ. При помощи метода главных компонент, после исключения двух утверждений, которые давали значимый вклад в обе компоненты и не могли быть корректно дифференцированы («Большинство пожилых людей – бедны» и «Пожилым людям сложно менять привычный образ жизни») было получено две компоненты, отраженные в таблице, которые по смыслу дифференцировали все утверждения на две группы: положительные характеристики пожилых и отрицательные (табл. 2).

Таблица 2

Результаты факторного анализа утверждений о пожилых людях (факторные нагрузки)

| № | Суждения | 1 компонента – отрицательные стереотипы | 2 компонента – положительные стереотипы |

| 1 | У пожилых людей низкая работоспособность | 0,745 | 0,039 |

| 2 | Пожилые люди, как правило, слабые и больные | 0,718 | -0,004 |

| 3 | Пожилых характеризует низкая мотивация к профессиональной деятельности | 0,644 | -0,101 |

| 4 | У пожилых часто портится характер, с ними становится сложно иметь дело | 0,643 | -0,082 |

| 5 | Пожилые люди часто страдают от одиночества | 0,612 | 0,130 |

| 6 | Пожилые отличаются добротой и щедростью по отношению к своим детям и внукам | 0,019 | 0,798 |

| 7 | Большинство пожилых – это люди с большим жизненным опытом (мудростью) | -0,025 | 0,764 |

| 8 | Если пожилой человек хочет продолжать работать, никто не должен «выгонять» его на пенсию | -0,002 | 0,663 |

Примечание. Факторный анализ проведен методом главных компонент, жирным шрифтом отмечены значимые факторные нагрузки. Общий % объясненной дисперсии 49,6%

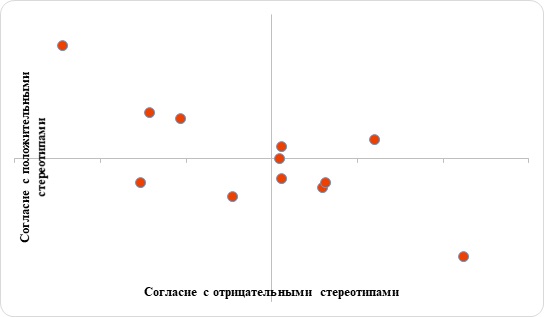

В целях визуализации стереотипов о пожилых людях, разделяемых представителями различных социально-демографических групп была построена двумерная карта, где по одной оси откладывались значения факторных нагрузок для компоненты положительных характеристик, а по другой – отрицательных (рис. 2). Учитывая, что исходная шкала (5-балльная) предполагала оценку степени согласия – более высоким факторным нагрузкам соответствует более высокая степень согласия. Таким образом левый верхний квадрант (I) соответствует наиболее позитивному взгляду на пожилых (согласие с положительными и несогласие с отрицательными стереотипами), такое представление у респондентов в возрасте 60 лет и старше, сельских жителей и людей со средним образованием и ниже среднего. Правый нижний (III) соответствует наиболее отрицательному представлению о пожилых, что свойственно более молодым респондентам и городским жителям, людям с высшим образованием. В правом верхнем (II) отразились взгляды, где в равной мере представлены и плюсы, и минусы пожилого возраста, а левый нижний (IV) сосредотачивает в себе неприятие каких бы то ни было стереотипов. Каждая точка на карте представлена координатами значений каждого из факторов для соответствующей социально-демографической группы. Таким образом те группы респондентов, которые в наибольшей степени демонстрировали согласие с положительными и несогласие с отрицательными стереотипами будут располагаться в I квадранте, в то время как респонденты, придерживающиеся наиболее негативного взгляда на старость, будут в III квадранте. Наибольший интерес для анализа представляют достаточно удаленные от центра точки, которые говорят о наличии дифференцированных взглядов.

Рис.2. Обобщенная характеристика стереотипов восприятия пожилых людей респондентами разных социально-демографических групп

Наиболее дифференцировано восприятие пожилых респондентами разных возрастных групп: полярных точек зрения придерживаются опрошенные в возрасте 30-44 лет (наиболее негативные представления о пожилых) и соответственно люди старше 60 лет (наиболее позитивные представления). При этом для молодежи (18-29 лет) и лиц от 45 до 59 лет характерна достаточно нейтральная позиция в оценках различных аспектов жизни пожилых людей. При средней длине поколения 25 лет можно сказать, что в представлениях о пожилых заметен конфликт «отцов и детей», который проявляется при достижении «отцами» пожилого возраста (60+ лет). Данный феномен уже был упомянут выше, где именно респонденты в возрасте 30-44 лет чаще всех остальных соглашались с утверждением, что у пожилых портится характер и возникают трудности в общении. Это важное изменение, с которым нередко приходится сталкиваться людям среднего возраста, чьи родители стареют, а отношения между ними окончательно перестают быть «детско-родительскими». Внутрисемейные интеракции трансформируются таким образом, что взрослые дети становятся родителями для своих престарелых отцов и матерей, ухаживая и заботясь о них. Подобное изменение привычных ролей может приводить к нарастанию психологической напряженности в отношениях, смене характера коммуникации, что в свою очередь будет трактоваться как то, что у пожилых «портится характер».

Психологические исследования взаимоотношений взрослых детей со своими родителями выделяют несколько важных изменений: это и освобождение от родительских комплексов, и смена доминанты отношений на заботу и уход, вызванные постепенным снижением физического и психического здоровья старшего поколения. Однако на фоне ослабевающих межпоколенных связей недостаток заботы и необходимость выстраивания новых отношений с отцом и матерью может вызывать чувство вины [Воронина, 2016]. Отношения взрослых детей и их родителей характеризуются достаточно высокой степенью амбивалентности, когда на фоне любви, о которой говорят “дети”, в отношениях часто присутствует и критика, и обида, и даже опека свысока со стороны взрослых детей [Трубицина и др., 2022].

Заключение. В российском обществе превалируют ценности уважительного отношения к старшим с позитивной оценкой их вклада в социум. Пожилой человек в отражении общественного мнения — это человек мудрый, опытный, добрый, щедрый, которого не следует увольнять с работы в силу его возраста. Больше половины граждан (58,8%) согласны с тем, что пожилые люди заслуживают в разной степени позитивных характеристик. Несмотря на то что позитивных ассоциаций и характеристик пожилых людей было названо больше, чем негативных, риском представляется то, что у существенной доли опрошенных устойчиво закреплены негативные стереотипы в отношении пожилых, которые не всегда соответствуют действительности.

Сами представители старшего поколения отзываются о себе преимущественно в позитивном ключе, подобную тенденцию поддерживает и молодежь. Большая часть пожилых людей видят в своем возрасте больше позитивного. Вместе с тем существует десятая часть пожилых людей, которые не видят в своем положении ничего хорошего, можно предположить, что именно эти люди испытывают наибольшую депривацию. Позитивной тенденцией сохранения традиционных ценностей можно считать доброе отношение молодежи к своим бабушкам и дедушкам, а также людей предпенсионного возраста, которые понимают, что завтра и они станут пожилыми людьми.

Конфликтная группа – меньшая часть общества (периферия), которая не назвала ни одной позитивной характеристики пожилых людей, составляет 17,8%, практически каждый четвертый указал на единственный позитивный аспект в жизни представителей старшего возраста (23,4%). Эти люди считают пожилых ворчливыми, нуждающимися, слабыми, больными или нетрудоспособными. Меньше всего эмпатии испытывают к представителям старшей группы «дети», а именно респонденты в возрасте 30-44 лет, которые чаще остальных соглашаются с утверждением, что у пожилых портится характер и возникают трудности в общении. У каждого пятого из них возникают исключительно негативные ассоциации в отношении пожилых. Риски видятся в значительных разногласиях по поводу отношения к старшему поколению представителями 30-44 лет в сравнении с иными возрастными когортами. Подобное может выступать причиной для конфликтов в обществе и трудовом коллективе, скорее всего именно данная категория граждан будет склонна к различным видам дискриминации пожилых в обществе, в том числе к их увольнению.

Исследование, представленное в данной статье, подтвердило в большем масштабе те психологические эффекты, которые неоднократно отмечались в более узких психологических исследованиях. Таким образом, дальнейшее изучение стереотипов восприятия различных аспектов жизни пожилых людей именно в сравнении среднего и старшего возраста видится важным направлением, учитывая, что зачастую именно взрослые дети становятся главными в жизни своих постаревших, одиноких родителей.

Библиография

- 1. Блехарская Е.В. Пожилой возраст как переходный этап жизненного пути человека // Педагогическое образование в России. 2017. №12. С. 36–43.

- 2. Ваганова-Наймушина Л.А. Особенности состояния здоровья лиц пожилого возраста и социально-медицинская работа // Вестник Шадринского госпедун-та. 2017. №2 (34). С. 6–12.

- 3. Воронина М.Е. Взрослые дочери и стареющие родители: особенности отношений // Вестник Костромского госун-та. Сер.: Педагогика. Психология. Социокинетика. 2016. №2. С. 84–49.

- 4. Галкин К. А. Активность и стратегии заботы о здоровье пожилых людей: городской и сельский контекст // Наука. Культура. Общество. 2023а. Т. 29. № 1. С. 130–142. DOI: 10.19181/nko.2023.29.1.10.

- 5. Галкин К.А. Особенности медикализирующего поведения в отношении пожилых людей при взаимодействиях с врачами и социальными работниками // Гуманитарий Юга России. 2023б. Т. 12. № 2. С. 14–27. DOI: 10.18522/2227-8656.2023.2.1.

- 6. Григорьева И.А., Уханова Ю.В., Смолева Е.О. Трансформация социальной политики в России в контексте старения населения // Экономические и социальные перемены: факты, тенденции, прогноз. 2019. Т. 12. № 5. С. 124–140. DOI: 10.15838/esc.2019.5.65.8.

- 7. Дмитриев А.В. Социальные проблемы пожилых людей // Социальная защита. 2011. №9. С. ???

- 8. Дорлинг Д., Гител-Бастен С. Почему важна демография / Пер. с англ. А. Писарева; под науч. ред. Э. Сафронова. М.: ВШЭ, 2022.

- 9. Касьянова Т.И., Воронина Л.И., Резер Т.М. Образовательный потенциал российских граждан пожилого возраста // Образование и наука. 2020. № 22(2). С.121–142.

- 10. Козырева П. М., Смирнов А. И. Социальная изоляция и одиночество в пожилом возрасте // Социологическая наука и социальная практика. 2022. Т. 10. № 4. С. 46–63.

- 11. Корнилова М.В. Компьютерные и интернет-технологии в жизни пожилых людей: возможности и риски // Власть. 2018. № 6(26). С. 62–69.

- 12. Кучмаева О.В. Социальная активность пожилых россиян и перспективы реализации политики «активного старения» // Население и экономика. 2018. Т. 2. № 4. С. 47–84.

- 13. Липпман У. Общественное мнение / Пер. с англ. Т.В. Барчунова; под ред. К.А. Левинсона, К.В. Петренко. М.: ФОМ, 2004.

- 14. Медков В.М. Демография. М.: Инфра-М, 2008.

- 15. Осипов Г.В. (ред.) Энциклопедический социологический словарь. М.: ИСПИ РАН, 1995.

- 16. Павлова И.А., Недоспасова О.П., Барышева Г.А. Комплексная оценка социально-экономической вовлеченности граждан старшего поколения в региональный социум на примере трудовой активности // Векторы благополучия: экономика и социум. 2020. № 4(39). С. 48–84. DOI: 10.18799/26584956/2020/4(39)/1060.

- 17. Прохорова Л.В. Пожилые люди и "серебряное" волонтерство: реальные кейсы // Вестник НГУЭУ. 2019. № 3. С. 248–259. DOI: 10.34020/2073-6495-2019-3-248-259.

- 18. Трубицына Л.В., Журавлева Ю.В. Психологические особенности отношения взрослых людей к своим родителям // Психолог. 2022. №6. С. 88–97. DOI: 10.25136/2409-8701.2022.6.39542.

- 19. Шмерлина И. А. Возрастные конструкты и стиль жизни в старшем возрасте. Часть II. Точка отсчета старости и построение жизни на зрелых этапах // Мониторинг общественного мнения: экономические и социальные перемены. 2014. № 2(120). С. 190–198. DOI: 10.14515/monitoring.2014.1.013.

- 20. Ashmore R.D., Del Boca F.K. Conceptual Approaches to Stereotypes and Stereotyping. Cognitive Processes in Stereotyping and Intergroup Behavior/ edited by D.L. Hamilton. New York: Lawrence Erlbaum Associates, 1981. P. 1–35.

- 21. Pitchford S.R. Image-making movements: Welsh nationalism and stereotype transformation // Sociological Perspectives. Vol. 44 (1). 2001. P. 45–65.

- 22. Tajfel H., Jahoda G., Nemeth C., Rim Y., Johnson N. The Devaluation by Children of Their Own National and Ethnic Group: Two Case Studies // British Journal of Social and Clinical Psychology. Vol.11 (3). 1972. P. 235–243.

2. Стратегия действий в интересах граждан старшего поколения в Российской Федерации до 2025 года: распоряжение Правительства РФ от 05.02.2016 № 164-р. URL: >>>> (дата обращения: 20.04.2023).