- Код статьи

- S086954150013605-5-1

- DOI

- 10.31857/S086954150013605-5

- Тип публикации

- Рецензия

- Статус публикации

- Опубликовано

- Авторы

- Том/ Выпуск

- Том / №1

- Страницы

- 201-206

- Аннотация

- Ключевые слова

- Дата публикации

- 25.02.2021

- Год выхода

- 2021

- Всего подписок

- 23

- Всего просмотров

- 417

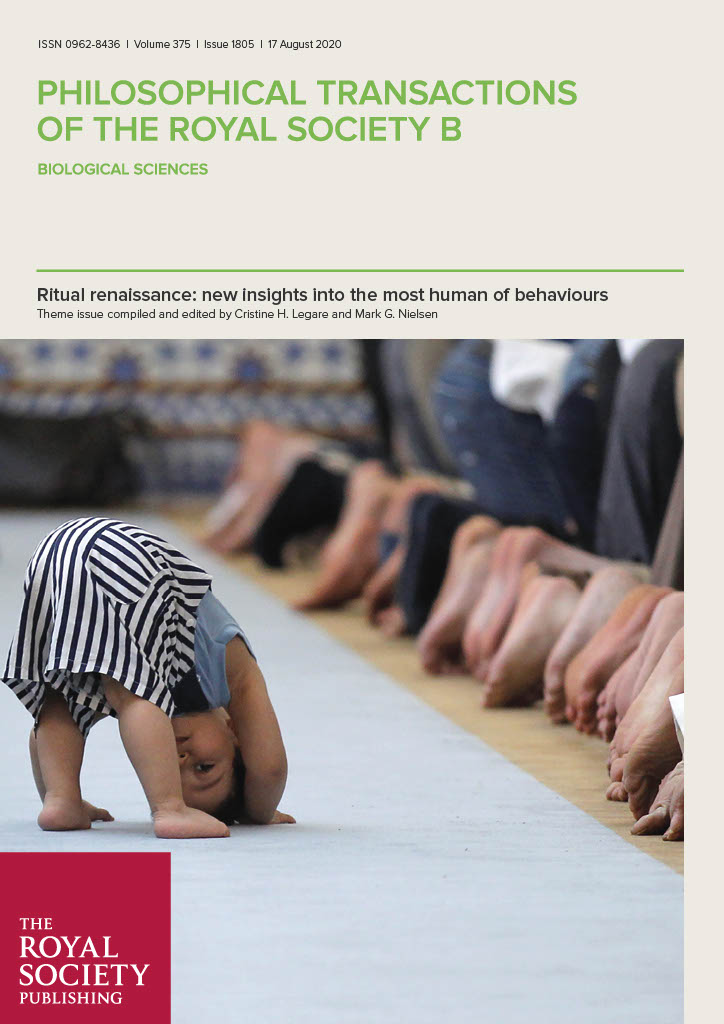

Ritual Renaissance: New Insights into the Most Human of Behaviours. L., 2020

Тематический выпуск “Философских трудов Королевского общества” (серия B – биологические науки), посвященный ритуалу, собран когнитивными психологами – Кристиной Легар и Марком Нильсеном. Ритуалы, по Легар и Нильсену, – условные формы поведения, которые заранее определены, фиксированы и формализованы. Они включают неутилитарные действия, совершаемые либо с непонятной целью (causally opaque), либо со смещенной целью (goal demoted). Так, установка свечи перед иконой относится к первой категории, зажигание этой свечи – ко второй. Ритуал основан на конвенциональных знаках, непрозрачных для тех, кто находится вне соответствующей коммуникативной системы. С этим согласны все, но некоторые, в частности Х. Уайтхаус, полагают, что он непрозрачен и для находящихся внутри данной системы.

Такой взгляд – следствие мнения, будто сакральный дискурс есть результат “неисправности” профанного дискурса1. Но достижение профанных целей – не единственное мерило эффективности коммуникации. Общение с помощью символов помогает людям ощутить свою противопоставленность природе и выстоять в борьбе с нею.

Отождествлять конвенциональность ритуальных знаков с их непрозрачностью значит смотреть на традиционную культуру сквозь очки посттрадиционной. Для членов глобалистского общества, нацеленного на осуществление утилитарных потребностей, не только знаки “бывшей своей” – христианской – культуры непрозрачны, но и употребление в научном общении каких-либо языков, кроме английского, может показаться смещением цели, подобно зажиганию свечи у иконы.

Редакторы выпуска считают, что “антиадаптивные” ритуалы – от самоистязания до дедовщины – несут эволюционную выгоду, будучи “дорогостоящими сигналами” приверженности индивидуума коллективным ценностям. Поведение, кажущееся иррациональным в рамках экологической парадигмы2, обретает смысл в культурном контексте.

В приматологической части выпуска Ф. Даль Песко и Дж. Фишер анализируют ритуалы приветствия у самцов павианов, возникшие благодаря стереотипизации простых поведенческих актов, которые постепенно утратили исходный смысл (дружеский, гомосексуальный и т.д.). У приматов включая человека ритуализованное поведение – следствие терпимости и кооперации.

С. Перри и М. Смолла рассматривают совместные действия с предметом у капуцинов. Предмет, не имеющий утилитарной ценности, может якобы стать “сакральным” в результате повторяющихся манипуляций с ним. Авторы ссылаются на книгу Э. Гофмана (Гофман 2009), но он исследует общение людей, а вовсе не низших обезьян3. В качестве ритуальной рассматривается, например, ситуация, когда одна обезьяна в мирном контексте выгрызает у другой клок шерсти, который затем переходит из рук в руки. Но если игру объявить ритуалом, то объект становится священным по определению. Так легко, на уровне терминологии, решается труднейшая проблема возникновения ритуала.

Более трезвый подход мы видим в статье К. Тенни и одного из ведущих приматологов мира К. ван Схайка. Подобно Н. Хомскому с его минималистской программой языка, авторы предлагают сократить число критериев ритуала до минимума. В итоге их оказалось два – символизация и культурная трансмиссия. Ни одна форма поведения высших обезьян не удовлетворяет им в полной мере (что же говорить о низших?). Авторы не придерживаются постулатов “когнитивной революции”, но все же делают существенную уступку антропоморфизму: если бывают ритуалы без слов, то почему не поискать аналогии “молчаливым” человеческим ритуалам у обезьян? Эти действия должны не иметь утилитарной цели и быть социально значимы. Под такие критерии можно подогнать и игры капуцинов.

Проблем с культурной трансмиссией, кажется, не должно быть, ведь наличие культуры у приматов, да и у других животных стало уже общим местом в этологии. Но, увы, подражание у обезьян, в том числе высших, совсем не развито. Поэтому даже те поведенческие различия между популяциями, которые возникают негенетическим путем, не накапливаются со временем, т.е. главная черта подлинной культуры – кумулятивность – отсутствует.

Авторам удалось найти три примера, которые с большой натяжкой можно назвать “проторитуалами”. Первый: шимпанзе с непонятной целью засовывают травинки в уши. Трансмиссия исключена – такое занятие обнаружено в территориально разобщенных группах и даже в неволе. Вторая форма поведения, свойственная и бонобо, – “танец дождя”: обезьяны под дождем делают воинственные телодвижения. Но и этот “проторитуал” обнаружен в группах, не находящихся в контакте. Третий пример: орангутаны, сооружая гнезда для ночлега, сопровождают это звуками, которые различны в разных группах. И тут о трансмиссии речи нет. А о символизме? Видимо, тоже, ведь никакой социальной функции эти звуки не несут.

И это всё! Трезвый анализ привел к результату, катастрофическому для тех, кто ищет корни человеческих ритуалов в животном мире. Таких корней нет. Мы отделены пропастью даже от ближайших родственников. Стоит ли искать что-то подобное у низших обезьян, не говоря уже о других животных? Такова же ситуация с возникновением языка: будучи способны пользоваться символами в эксперименте, обезьяны, как и другие животные, не употребляют их в природе (см.: Козинцев 2013).

Э. Реннер и соавторы сравнивают способности детей трех–пяти лет и взрослых орангутанов к викарному обучению – усвоению опыта путем наблюдения за действиями других. Проблема имеет отношение к культурной трансмиссии символических систем. Если приобретать навыки методом проб и ошибок обезьяны могут не хуже детей, то по своей имитационной способности сильно отстают от них. А у детей уже к двум годам проявляется тенденция к “сверхподражанию” – копированию даже тех действий, цель которых им непонятна.

Статья М. Нильсена и коллег называется “Homo neanderthalensis и эволюционное возникновение ритуала у Homo sapiens”. Неясно, почему выбраны неандертальцы – мало кто считает их нашими предками. Авторы обсуждают неандертальские погребения, но кроме преднамеренности мало что можно отнести к погребальному обряду. Предложение авторов видеть в устойчивости технологических традиций среднего палеолита свидетельство ритуализации неубедительно – то же применимо и к нижнему палеолиту. Авторы едва ли правы, усматривая в изготовлении ашельских рубил результат сверхподражания, поскольку цель процесса якобы неясна.

П. Буайе и П. Льенар обсуждают когнитивные основы каждого из четырех выделенных ими атрибутов ритуала. Первый – строгая регламентация, закрепленная в терминологии. То же, впрочем, имеет место и в профанной сфере: так в США, в отличие от Франции и Италии, любовное свидание есть ритуал, имеющий специальное название – date. Второй атрибут – коалиционные сигналы, способствующие сплочению. Третий – связь с магией, истоки которой авторы ищут в психологии детей и даже взрослых, в частности, в необходимости верить в научные факты, которые большинство из нас проверить не может. Четвертый – навязчивость бессмысленных действий, типичная для неврозов и объясняемая “сбоем” врожденной способности распознавать потенциальные угрозы. Вывод: общая теория ритуала не нужна, как и само понятие “ритуал”, ибо речь идет лишь о неисправностях различных психических модулей. Свое несогласие с этой идеей я уже высказал (Козинцев 2020).

М. Россано считает ритуал способом управления “психологическими ресурсами”, аналогичными материальным. Это приводит к накоплению “социального капитала” – коллективистских побуждений. В данном аспекте рассматриваются собрания учеников, учителей и родителей в школах Западной Виргинии в начале ХХ в. с пением гимна, поднятием флага, рассказами ветеранов и т.д. – точь-в-точь советская школа с ее линейками и прочими методами “управления психологическими ресурсами”, вовсе не специфичными, как выясняется, для тоталитарных обществ4.

Помимо усиления коллективизма, у ритуалов жизненного цикла, как и у праздничных, имеется еще одна функция, о которой автор не упоминает – чисто когнитивная. Она связана с символизацией. Подобно языку, фиксирующему категориальный характер мышления, ритуал вносит дискретность в процессы постепенных изменений, способствуя их концептуализации.

Р. Сосис рассказывает о персонаже иудаистской демонологии – Руах Раа (“злом духе”), который поселяется на кончиках пальцев спящего. Ортодоксальные иудаисты мотивируют утреннее мытье рук исходящей от него опасностью. Возможно, это пример того, что верования имеют лучший шанс сохраниться, если связаны с ритуалами.

В работе Дж. Шейвера и соавторов исследована положительная зависимость между религиозностью матерей и помощью, которую они получают от других.

Р. Капитани, К. Кеван и Х. Уайтхаус подвергли факторному анализу данные из базы HRAF о 102 признаках, относящихся к 651 ритуалу в 74 группах. Первый фактор связан с “дисфоричностью” ритуала – его травмирующим эффектом (в физическом и психическом смыслах), второй с его “эйфоричностью”, т.е. вызываемыми им положительными эмоциями, третий со зрелищностью. Факторы сочетаются по-разному. Так, свадьба обычно вызывает положительные чувства, но участники испытывают и тревогу; наоборот, инициируемые страдают, но воспоминание об инициации бывает позитивным. Далее авторы провели интернет-опрос в США, Индии и Японии. Хотя результаты отличаются от полученных при анализе племенных обществ, обнаружились и общие черты. Так, главным фактором снова оказался дисфорический. Это подтверждает идею социобиологов: главное для участников ритуала – предоставить весомое подтверждение своей приверженности групповым нормам.

М. Ланг и соавторы экспериментально изучили роль ритуала как средства снижения тревожности у женщин маратхи острова Маврикий, которые за вознаграждение должны были рассказать о степени готовности к наводнениям. Чтобы усилить тревожность, испытуемым говорили, что их рассказ будет изучен. Затем половине испытуемых предлагалось исполнить привычный ритуал в храме, а другой половине – просто отдохнуть. Как показали тесты, ритуал существенно снижал тревогу.

Тема работы П. Сингх и ее соавторов – главный индуистский ритуал Дивали. Его полезное действие можно было предсказать заранее, но лонгитюдный метод делает выводы более убедительными.

Напротив, группа во главе с М. Гельфанд сосредоточилась на теневой стороне ритуала. В первом эксперименте исследовано воздействие психологической синхронии на творческое мышление. В одной группе испытуемые, разделенные на несколько подгрупп, в течение 7-8 минут маршировали по университетскому двору в ногу с экспериментатором, в другой, тоже структурированной, ходили столько же времени обычной походкой. После этого каждая группа получила задание сообща написать рассказ. Маршировка достоверно снижала творческие способности участников. В другом эксперименте одних испытуемых просили совместно скандировать одно и то же слово, другие тоже скандировали в течение того же времени свое особое слово каждый. После этого каждой из групп предлагали принять решение в экономической игре, где всех участников, кроме одного, снабжали неверными сведениями, а один втайне получал верную информацию. Он мог либо поделиться ею с другими и попытаться переубедить их (это рассматривалось как “здоровое инакомыслие”), либо утаить ее, что считалось показателем конформизма. Результат: “пение хором”5 способствует приспособленчеству. Сплоченность групп, как ранее показала Гельфанд, усиливается в результате войн, эпидемий, голода и т.д.6.

6. Эта ее работа написана до эпидемии COVID-19 в США, которая привела к противоположному эффекту. Если не считать медиков, трудно назвать какую-либо часть американского общества (не говоря уже о всей нации в целом), которая проявила бы сплоченность перед лицом бедствия, совпавшего с волной насилия. Напротив, неспособность справиться с тем и другим способствовала усилению “здорового инакомыслия” до критического уровня, за которым обществу грозит распад.

К. Легар с соавторами изучила верования и ритуалы жителей штата Бихар, связанные с деторождением. Это традиционная этнографическая работа выпадает из общей направленности выпуска.

Напротив, работа Х. Овер и ее соавторов “Ритуал и происхождение первых впечатлений” с виду вполне современна. Желая изучить происхождение способности судить о качествах людей по внешности, авторы изучили три способа изменения внешности, связанные с ритуалом – татуировку, манипуляции с зубами и ношение лабреток. Результат предсказуем – культурная специфика этих обычаев преобладает над их универсальностью.

В заключительной статье, написанной Н. Уэн и соавторами, излагаются результаты еще одного психологического эксперимента. Американских детей разделили на две группы, выровненные по всем показателям. В каждой группе дети были подразделены на две подгруппы (тоже выровненные): “зеленых” и “желтых”. Участникам надевали на запястье ленточку соответствующего цвета. Дети собирали ожерелья под руководством взрослых, причем в контрольной группе это делали обычным способом, а в “ритуальной” – в строгой последовательности, дополняя действия пантомимой. В итоге дети из “ритуальной” группы, в отличие от контрольной, стали предпочитать “своих” “чужим”.

Выпуск показывает многообразие подходов к ритуалу. Однако нет уверенности, что концептуальные новшества вроде causal opacity и goal demotion способны вывести науку о ритуале на качественно новый уровень.

Библиография

- 1. Гофман Э. Ритуал взаимодействия. Очерки поведения лицом к лицу. М.: Смысл, 2009.

- 2. Козинцев А.Г. Зоосемиотика и глоттогенез // Антропологический форум. 2013. № 19. С. 326–359.

- 3. Козинцев А. Рец. на: П. Буайе. Объясняя религию: природа религиозного мышления. М., 2018 // Антропологический форум. 2020. № 46. С. 243–254.

- 4. Крупник И.И. Арктическая этноэкология. Модели традиционного природопользования морских охотников и оленеводов Северной Евразии. М.: Наука, 1989.

- 5. Evans-Pritchard E.E. Witchcraft, Oracles, and Magic Among the Azande. Oxford: Clarendon Press, 1976.