- Код статьи

- S013216250010566-5-1

- DOI

- 10.31857/S013216250010566-5

- Тип публикации

- Статья

- Статус публикации

- Опубликовано

- Авторы

- Том/ Выпуск

- Том / Номер 8

- Страницы

- 51-61

- Аннотация

В статье анализируются тренды формирования российской идентичности в различных этноконфессиональных средах. Особое внимание уделяется Республикам Татарстан и Башкортостан, рассматриваемым как пространства «плотного» православно-исламского культурного пограничья, где создается диалог двух наиболее заметных в публичном поле России религиозных традиций с высокой значимостью соответствующих этноконфессиональных идентичностей. Отмечается, что православный дискурс закрепляет русскую этничность в качестве основы российской идентичности, а мусульманский стремится к иным моделям ее определения. Сложившиеся этноконфессиональные границы не мешают формированию в данных регионах единого поля межкультурной интеграции. Признание со стороны общества вклада исламской традиции в формирование российского государства и включение в российскую репрезентативную культуру исламских культурных элементов могло бы способствовать актуализации российской идентичности автохтонных мусульман. В то же время спонтанное встраивание исламской культурной компоненты в общероссийскую репрезентативную культуру сдерживается общественными опасениями, связанными с риском возможной радикализации и политизации ислама.

- Ключевые слова

- российская идентичность, православные, мусульмане, православно-исламское культурное пограничье, межэтнические отношения, межкультурная интеграция, репрезентативная культура

- Дата публикации

- 15.09.2020

- Год выхода

- 2020

- Всего подписок

- 4

- Всего просмотров

- 212

Дискуссии на православно-исламском пограничье.

Россия – страна, характеризующаяся высоким уровнем этнокультурного разнообразия, и процесс консолидации россиян в единую политическую нацию не должен привести к нивелированию ее культурной сложности. Именно поэтому российская идентичность формируется как многосоставная, включающая государственно-гражданскую, историко-культурную и страново-пространственную компоненты [Дробижева, 2018; Тишков, 2019]. В свою очередь многосоставность российской идентичности обусловливает ее зависимость от культурного, регионального, политического контекстов и характера межнациональных отношений [Межнациональное согласие.., 2016], что делает открытость к межэтническим взаимодействиям и этническую толерантность важными условиями ее формирования.

Наиболее очевидно этнокультурная сложность России проявляется в регионах с высоким уровнем межэтнических контактов, где этничность закреплена институционально. Этноконфессиональное пограничье российских республик – неотъемлемая часть культурного и политического ландшафта нашей страны. С учетом религиозной идентификации россиян, его можно рассматривать как преимущественно православно-исламское пограничье, поскольку ислам – вторая по численности конфессия в РФ1, и на протяжении столетий обе эти религиозные традиции вносят заметный вклад в формирование общероссийской культуры. Кроме того, они питают мировоззренческие ориентации населения, что, в свою очередь, сказывается на различиях в политической культуре российских регионов [Козлов, 2008] и вариативности уровня российской идентичности в них. По сути, православно-исламское пограничье проявляется как внутри страны в целом, так и на отдельных ее территориях с высокой долей мусульман (например, Татарстан, Башкортостан, республики Северного Кавказа).

Доктринальной основой взаимодействия православия и ислама в современной России являются «Основы социальной концепции Русской Православной Церкви» (2000) и «Социальная доктрина российских мусульман» (2015). Данные документы определяют также порядок взаимоотношений верующих с государством, их гражданскую позицию, и потому могут рассматриваться в качестве дискурсивных площадок формирования российской государственно-гражданской идентичности и руководства к действию.

Одна из целей российской исламской социальной доктрины – интеграция мусульман в российское социальное пространство: «быть приверженным позитивной интеграции в российское общество» прямо указывается в качестве одной из обязанностей мусульманина [Социальная доктрина…, 2017: 70]. Российская идентичность обосновывается в этом документе через признание ислама неотъемлемой частью российского общества и государства. Любая точка России объявляется в Доктрине Отечеством для мусульман, и в этом заключается «источник патриотизма и любви к Родине». Следовательно, защита государственных интересов России есть «богоугодное дело», любовь к Родине «не только приемлема, но и необходима», а «связи по вере» и «связи по гражданству» не противоречат друг другу [там же: 9, 37–38, 67]. На уровне публичного и политического дискурсов российская идентичность мусульман трактуется как идентичность цивилизационная, евразийская [Кашаф, 2015], а традиционный ислам официально признается «важной духовной составляющей общероссийской идентичности»2.

В рамках социальной концепции РПЦ «нация» получает двоякое, этнокультурное и гражданское, толкование. Соответственно, российская идентичность осмысливается через понятие «христианского патриотизма», который «одновременно проявляется по отношению к нации как этнической общности и как общности граждан государства»3. В рамках дискуссий о поправках в Конституцию идея российской идентичности осмысливалась православным дискурсом через призму необходимости закрепления на доктринальном уровне за русскими понятия «государствообразующий народ». Так, архиепископ Элистинский Юстиниан (Овчинников) предложил дополнить преамбулу Основного закона положением: «Русский народ является государствообразующим народом. В содружестве с другими народами, традиционно проживающими на территории России, исторически объединенные одной судьбой, все вместе они представляют собой новую культурно-национальную общность – российский народ»4 (курсив мой. – С.Р.).

В информационном поле православно-исламское пограничье обнаруживается в заявлениях авторитетных духовных лиц обеих религий. Председатель Совета муфтиев России Р. Гайнутдин предсказал к 2034 г. серьезный рост численности мусульман в России5. В ответ на это протоиерей Дмитрий Смирнов, глава Патриаршей комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства РПЦ, призывал противопоставить указанному религиозно-демографическому тренду усиление веры6.

В ходе обсуждения поправок в Конституцию РФ (январь–март 2020 г.) муфтий Татарстана Камиль Самигуллин выступил против уточнения к ч. 1 ст. 68 Конституции, обосновывающей государственный статус русского языка как языка государствообразующего народа. По его мнению, данная формулировка «замалчивает» вклад других народов и религиозных конфессий в формирование современного российского государства. Не подвергая сомнению ведущую роль русского народа (и его религиозной традиции) в формировании России, он отметил, что категория «россияне», предполагающая объединение на основе участия в истории страны и ее процветании, шире, чем этническая категория «русские». Соответственно, российская идентичность подразумевает признание вклада всех народов в формирование современного российского государства: «Мы россияне, и все мы внесли вклад в образование этого государства, в сохранение государственных границ и духовного суверенитета России…»7. Напротив, митрополит Казанский и Татарстанский Феофан поддержал поправку о «государствообразующем народе», поскольку, считает он, «понятие “русский” охватывает весь культурно-исторический облик нашего государства. И подобное ни в коем случае не нарушает наши межнациональные отношения. Мы же с вами видим, живем в Татарстане, где не ущемляются права других национальностей. Это наш Татарстан, и все говорят: “Мы татарстанцы”. И никого такое не оскорбляет»8.

8. Там же.

Дополнительную остроту и значимость проблемам, возникающим в условиях православно-исламского пограничья, придает концепт коллективных прав, сопряженный с понятием «оскорбление религиозных чувств верующих», закрепленным в 2013 г. на законодательном уровне9 и призванным защищать права верующих на осуществление религиозной деятельности и защиту святынь.

В свете сложившейся на сегодняшний день ситуации проблема изучения механизмов формирования российской идентичности с учетом ее православного и исламского измерения и «встраивания» идентичности мусульман в российское пространство репрезентативной культуры, исторически сложившееся с преобладанием православной традиции, приобретает особую актуальность. Опираясь на данные социологических исследований, мы постараемся оценить: 1) уровень российской идентичности православных и мусульман в целом по стране и на отдельных ее территориях, 2) открытость представителей этих конфессий межэтническим взаимодействиям как позитивной основе российской межкультурной интеграции. В качестве кейсов регионов с ярко выраженным православно-исламским пограничьем были взяты республики Татарстан (РТ) и Башкортостан (РБ): в первой мусульмане составляют 40% населения, православные – 30%; во второй мусульмане в большинстве, их число вдвое превышает число православных – 60% против 30%. Изучение процесса формирования российской идентичности на примере этих регионов позволит лучше понять механизмы и определить перспективы становления российской политической нации в условиях многокультурности и межконфессионального диалога.

Определение основных понятий и эмпирическая база исследования.

Опираясь на теории социальной идентичности/социальной категоризации [Tajfel, Turner, 1986] и культурных границ [Barth, 1998], мы исходим из того, что культурные границы и межкультурные барьеры присутствуют во всем обществе, а не только в пределах отдельных локальностей. Соответственно, православно-исламское пограничье операционально рассматривается нами в качестве одного из проявлений культурного пограничья и концептуализируется как социальное пространство, имеющее и локальное (региональное) и общестрановое измерение, сформированное историческим опытом сосуществования и взаимовлияния традиций православия и ислама и насыщенное религиозными идентичностями и культурными маркерами. Данный концепт подразумевает социальные взаимодействия в условиях этнокультурных и религиозных различий. Открытость к межнациональным взаимодействиям свидетельствует о проявлении этнической толерантности, которая, в свою очередь, является показателем успешной межкультурной интеграции (по Дж. Берри) и готовности к межрелигиозному диалогу.

В рамках описанного подхода «православные» и «мусульмане» рассматриваются как преимущественно культурные идентичности с религиозным содержанием, сформированные вокруг соответствующих религиозных традиций. Это одновременно и самокатегоризация, и определенный уровень веры, приверженность религиозно-культурным практикам, связанным с вовлеченностью в праздничную религиозную культуру, обряды жизненного цикла и т.п. [Рыжова, 2019].

Эмпирической базой нашего исследования послужили данные 1) общероссийского опроса, осуществленного ВЦИОМ по заказу ФАДН10 в ноябре 2019 г., 2) общероссийских опросов Левада-Центра 2015–2020 гг.11, 3) опросов, проведенных с участием Центра исследований межнациональных отношений ФНИСЦ РАН в Татарстане12 (2018–2019) и в Башкортостане13 (2017). Во всех случаях сбор информации велся методом индивидуального интервью.

11. Опросы, проведенные по репрезентативной всероссийской выборке (N = 1600) в 134 населенных пунктах 46 регионов страны.

12. Репрезентативный опрос Центра по изучению дискриминаций, экстремизма и ксенофобий Республики Татарстан (Казань) и Центра исследования межнациональных отношений ФНИСЦ РАН (Москва), проводившийся среди жителей Татарстана (N = 2000).

13. Репрезентативный опрос жителей Республики Башкортостан, осуществленный Центром исследования межнациональных отношений ФНИСЦ РАН (N = 1035).

Открытость российских православных и мусульман к межнациональным взаимодействиям.

Уровень российской идентичности среди православных и мусульман по стране в целом одинаков: в той или иной мере близость, общность с гражданами России ощущают 91 и 92% соответственно. При этом они обладают и высоким уровнем актуализации российской идентичности, т.е. «часто» ощущают общность, – 70 и 74% соответственно (табл. 1).

Таблица 1. Уровень российской идентичности среди православных и мусульман РФ, ФАДН–ВЦИОМ, 2019 г. (в % от опрошенных)

| Степень переживания общности, близости с гражданами России | В целом в РФ | Православные РФ | Мусульмане РФ |

| Часто ощущают | 67 | 70 | 74 |

| Иногда ощущают | 24 | 21 | 18 |

| Общий уровень российской идентичности | 91 | 91 | 92 |

| Никогда не ощущают | 5 | 6 | 4 |

По данным Левада-Центра (2018), почти половина россиян (51%) положительно относятся к мусульманам, еще 31% относится к ним нейтрально (т.е. «ни положительно, ни отрицательно»). На долю настроенных негативно приходится менее 1/6 жителей страны: 10% относятся «в какой-то мере отрицательно», 4% − «очень отрицательно»14. При этом для россиян характерна солидарность с мусульманами в стремлении к защите религиозных святынь: в 2015 г. 72% опрошенных согласились с мнением, что «публикации карикатур на пророка Мухаммеда недопустимы, поскольку они оскорбляют мусульман»15.

По сравнению с православными, российские мусульмане проявляют больше открытости к межэтническим взаимодействиям и готовности к межрелигиозному диалогу. Среди них минимален уровень неприязни к представителям других религий и религиозных течений – 1,6% (против 9,2% у православных), и они охотнее, чем православные, готовы принимать людей других национальностей в качестве граждан России, жителей своего региона (республики, области, края) и города, а также в межличностных отношениях разного уровня – как начальника, коллегу, соседа, близкого друга. Разрыв в оценках между православными и мусульманами может достигать 20 п.п. (табл. 2).

Таблица 2. Готовность принимать людей других национальностей в различных сферах жизни среди православных и мусульман РФ, ФАДН–ВЦИОМ, 2019 г. (в % от опрошенных)

| «Вы бы согласились или не согласились, чтобы человек другой, отличной от вашей национальности стал...» | Православные | Мусульмане | В целом в РФ |

| Гражданином России | 70 | 88 | 72 |

| Жителем Вашей области/края/ республики | 73 | 91 | 74 |

| Жителем вашего города | 72 | 91 | 74 |

| Вашим начальником | 51 | 74 | 54 |

| Вашим коллегой, партнером по работе | 71 | 84 | 72 |

| Вашим соседом по дому | 72 | 85 | 73 |

| Вашим близким другом | 68 | 87 | 70 |

| Вашим супругом/супругой | 43 | 58 | 45 |

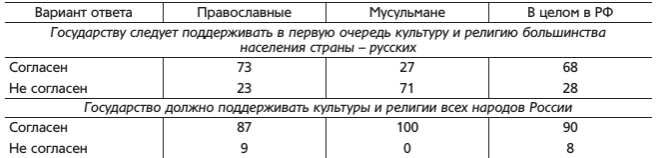

Распространенность позитивных межэтнических установок среди российских мусульман выше, чем среди российских православных, а их готовность к применению насилия в межэтнических и межрелигиозных отношениях16 не выше, чем среди последних (42 и 45% соответственно). При этом мусульмане активнее поддерживают внутреннюю политику России, направленную на защиту многокультурного характера российского государства (табл. 3).

Таблица 3. Отношение православных и мусульман РФ к характеру государственной поддержки культуры и религии, ФАДН–ВЦИОМ, 2019 г. (в % от опрошенных)

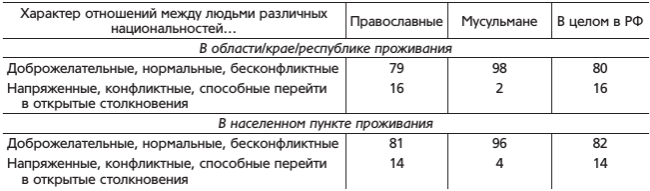

Среди мусульман выше доля людей, положительно (как «доброжелательные», «нормальные, бесконфликтные») оценивающих межнациональные отношения в их области/крае/республике (98% против 79% православных) и населенном пункте (96% против 81% православных) (табл. 4). Кроме того, мусульмане, по сравнению с православными, более удовлетворены положением дел в стране (59% против 42%) и в населенном пункте их проживания (68% против 55%).

Таблица 4. Оценка характера межнациональных отношений православными и мусульманами РФ, ФАДН–ВЦИОМ, 2019 г. (в % от опрошенных)

Выявленные различия в установках православных и мусульман могут отчасти объясняться социально-демографическими особенностями выборочной совокупности. Среди опрошенных мусульман выше доля мужчин и молодежи и ниже доля людей с высшим (в том числе незаконченным высшим) образованием (табл. 5). Как следствие, преобладание в выборке людей со средним общим образованием и выпускников ПТУ обеспечивает в среднем более низкий уровень социальных притязаний, а перевес в сторону мужчин и молодежи обусловливает более высокий в среднем уровень социального оптимизма и активности. Кроме того, высокая доля молодых мужчин среди респондентов-мусульман придает исламской духовности, по данным опроса, больше активности. Так, 73% мусульман и только 48% православных признались, что религия играет важную17 роль в их жизни. Аналогичная ситуация наблюдается с мнением «Я знаю, что Бог существует, и не испытываю в этом никаких сомнений». С ним согласны 68% мусульман и лишь 41% православных.

Таблица 5. Социально-демографические характеристики опрошенных православных и мусульман, ФАДН–ВЦИОМ, 2019 г. (в % от опрошенных)

| Социально-демографические показатели | Православные | Мусульмане | В целом по выборке |

| Мужчины | 41 | 53 | 43 |

| Женщины | 59 | 47 | 57 |

| 18–24 года | 6 | 4 | 6 |

| 25–34 года | 18 | 28 | 19 |

| 35–44 года | 19 | 20 | 19 |

| 45–59 лет | 27 | 28 | 27 |

| Старше 60 лет | 30 | 20 | 29 |

| Начальное и неполное среднее образование | 5 | 5 | 5 |

| Среднее общее образование, ПТУ | 26 | 41 | 27 |

| Среднее специальное образование | 37 | 33 | 37 |

| Высшее, незаконченное высшее образование | 32 | 21 | 31 |

Как видим, в масштабах страны в целом потенциал консолидации мусульман в российское общество, культурное пространство которого окрашено православной религиозной традицией, весьма значителен – они обладают в целом высоким уровнем российской идентичности и открыты к межнациональным взаимодействиям. Однако в выборки общероссийских исследований попали мусульмане из различных регионов РФ, в том числе дисперсно живущие среди русского этнического и конфессионального большинства18. Поэтому для получения разносторонней оценки роли православно-исламского пограничья в формировании российской идентичности необходимо исследовать те же феномены на локальном уровне с учетом регионального разнообразия, т.е. в условиях более «равновесного» взаимодействия мусульман и православных. По этой причине мы обратились к данным опросов в республиках Татарстан и Башкортостан, представляющих собой «плотные» пространства православно-исламского культурного пограничья, где протекает диалог двух наиболее массовых среди россиян религиозных традиций с высокой значимостью соответствующих этноконфессиональных идентичностей.

Уровень российской идентичности в Татарстане и Башкортостане.

Российская идентичность, как и любая социальная идентичность, динамична, пластична, чутко реагирует на изменения социально-экономических условий и политического контекста и варьируется в различных регионах и этнических средах. В Татарстане и Башкортостане общий ее уровень не сильно отличается от общероссийских показателей (91%) – 85 и 78% соответственно. Однако в отличие от страны в целом в этих республиках существенно ниже актуализация российской идентичности. В Татарстане «в значительной степени» ощущают общность с гражданами России 47%, в Башкортостане еще меньше – 28%, что является довольно низким значением, особенно на фоне достаточно заметной доли башкортостанцев, не ощущающих общности с россиянами – 17%. Таким образом, высокий уровень российской идентичности в этих регионах формируется в основном за счет людей с размытой идентичностью, т.е. «в некоторой степени» ощущающих общность с россиянами – 50% в РБ и 38% в РТ. Причем если в Татарстане наблюдаются определенные различия между православными и мусульманами в уровнях актуализации/размытости российской идентичности, то в Башкортостане соотношение значений соответствующих показателей внутри каждой из конфессиональных групп полностью повторяет общереспубликанскую тенденцию (табл. 6).

Таблица 6. Уровень российской идентичности среди православных и мусульман Татарстана и Башкортостана (в % от опрошенных)

Как отмечают исследователи, анализируя динамику формирования российской идентичности, «общее государство» является одним из ведущих индикаторов, объединяющих россиян [Дробижева, 2018], и если оценивать его значимость в различных конфессиональных группах, то именно для мусульман он приобретает наибольшую важность [Российское общество…, 2015: 284–285; Социальная доктрина…, 2017]. Идущая в разрез с указанными настроениями невысокая актуализация российской идентичности среди мусульман Башкортостана в значительной мере может быть объяснена активными конфессиональными противоречиями, сложившимися внутри уммы РБ, в том числе в связи с проникновением в республику нетрадиционных версий ислама. По оценкам экспертов, во втором десятилетии 2000-х гг. внутри уммы развернулось соперничество за право говорить от лица башкир и определять модель «этнонациональной перспективы для башкирского народа» [Межнациональное согласие.., 2016: 382]. Все это свидетельствует о незавершенности поиска (начавшегося еще в 1990-х гг.) мусульманами Башкортостана республиканской (башкортостанской) и этнической (башкирской) идентичностей и их относительно слабой включенности в процессы активного самоопределения в масштабах всей России. Православные Башкортостана также демонстрируют невысокий уровень актуализации российской идентичности, что, возможно, отражает их статус этноконфессионального меньшинства в республике.

Открытость к межнациональным взаимодействиям в Татарстане и Башкортостане.

Как отмечалось выше, мусульмане России более открыты, по сравнению с православными, к межэтническому взаимодействию. Не исключено, что на значениях общероссийских показателей отразился импульс адаптации к этнокультурной среде русского большинства, свойственный мусульманам, живущим дисперсно и в регионах с высоким уровнем этнокультурного разнообразия. В свою очередь, на территориях, где сложилось «плотное» православно-исламское пограничье, картина может оказаться иной.

В Татарстане и Башкортостане, как и по стране в целом, наблюдается пересечение и взаимное наложение этнической и конфессиональной принадлежностей и идентичностей. В РТ мусульманское сообщество – это преимущественно татары (96,7%), православные – главным образом русские (87,4%), в значительно меньшей степени – чуваши (6,1%) и татары-кряшены19 (4,2%). Мусульманское сообщество РБ сформировано башкирами и татарами (51 и 47% соответственно), а среди православных преобладают русские – 94%. Вместе с тем сложившиеся этноконфессиональные границы не мешают формированию в этих республиках единого поля межкультурной интеграции. Согласно полученным данным, установки к межэтническим взаимодействиям у мусульман и православных там идентичны, причем их уровень одинаково высок. Исключение составляет лишь отношение к межнациональным бракам – готовность взять в супруги человека другой национальности среди мусульман заметно ниже. Восприятие межнациональных отношений мусульманами и православными Башкортостана и Татарстана также благоприятное: свыше 70 и 80% соответственно (в обеих конфессиональных группах) оценивают их как «доброжелательные» и «спокойные».

Открытость к межнациональным взаимодействиям и высокий общий уровень российской идентичности среди мусульман и православных обеих республик создают условия для их успешной культурной и политической интеграции в общероссийское пространство. Однако невысокий уровень актуализации российской идентичности мусульман в этих регионах дает основание полагать, что им недостает эмоционального, аффилиативного компонента, обеспечивающего более уверенное чувство сопричастности России, ее культуре и исторической судьбе. Одна из причин подобной тенденции – крайне слабая представленность в современной российской репрезентативной культуре [Тенбрук, 2013], охватывающей все общество независимо от его деления на этнические и религиозные категории, символов исламской культуры и духовности. Качественные исследования подтверждают данный вывод: несмотря на то что мусульманские народы нашей страны никогда не принадлежали к числу «духовно и культурно ведомых» и на протяжении всей истории выступали в качестве «равноправного субъекта культурно-цивилизационного творчества» [Гаврилов, Шевченко, 2008: 288–303], в повседневном мусульманском дискурсе распространена идея об «игнорировании» обществом вклада мусульман в строительство российского государства [Шумилова, Ходжаева, 2006].

В то же время стремление российских мусульман к признанию обществом роли ислама в формировании российского государства сталкивается с общественными опасениями, связанными с рисками возможной радикализации и политизации ислама, и это делает сложившуюся ситуацию еще более противоречивой. Хотя уровень религиозной неприязни к представителям других религий и религиозных течений по России в целом невысок и составляет лишь 8% (данные ФАДН–ВЦИОМ), среди конфессиональных групп, к которым россияне все-таки испытывают неприязнь, «исламисты» и «мусульмане» оказываются наиболее «популярными».

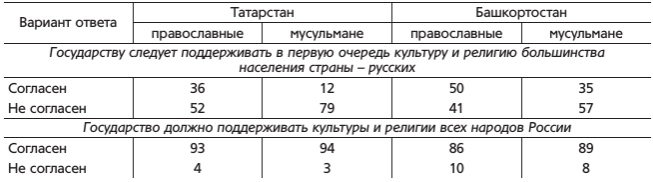

Есть и другой проблемный момент – касающийся поддержки культур и религий народов России. При высоком понимании обязанности государства поддерживать культуры и религии всех народов, проживающих на его территории, российские православные одновременно солидарны с мнением о желательности приоритетной поддержке культуры и религии русского большинства – 73% (против 27% думающих так же мусульман) (см. табл. 3). Выявленная тенденция вполне закономерна, поскольку приоритетность русской культуры закреплена в православном поле институционально: в «Основах социальной концепции РПЦ» обосновывается ведущая роль православия в российском государстве как «религии национального большинства»20. В этом проявляется специфика российской репрезентативной культуры, которая исторически формировалась с преобладанием русской православной компоненты. Современный православный дискурс, будучи преемником дореволюционного и выражая исторически закрепленный статус религии большинства, очевидным образом ориентирован на государство, поскольку за православием в Российской империи юридически закреплялся статус господствующего вероисповедания, а ислам в России лишь в XVIII в. был признан в качестве «терпимого» вероисповедания.

В регионах, где православные и мусульмане находятся в более «равновесном» и «плотном» взаимодействии, мнение о приоритетной поддержке культуры и религии русского большинства находит меньше сторонников среди православных – его разделяют 36% в РТ и 50% в РБ (табл. 7). При этом и православные, и мусульмане этих республик единодушно полагают: государству следует поддерживать культуры и религии всех народов России. В то же время довольно значительная (если сравнивать с общероссийскими и татарстанскими показателями) доля башкортостанских мусульман высказалась за приоритетную поддержку русской культуры и религии, что является зеркальным следствием невысокой актуализации их российской идентичности (табл. 7).

Таблица 7. Отношение православных и мусульман Татарстана и Башкортостана к характеру государственной поддержки культуры и религии (в % от опрошенных)

Выводы.

Проведенный анализ показал: общий уровень российской идентичности в Татарстане и Башкортостане высок и соответствует среднероссийским показателям. Однако в этих регионах, в сравнении с последними, ниже актуализация российской идентичности, и эта тенденция проявляется в равной мере среди православных и мусульман. В то же время открытость представителей этих конфессий к межнациональным взаимодействиям довольно высока и сопоставима с общероссийским уровнем, что говорит о ресурсном потенциале межкультурной (в том числе культурно-религиозной) интеграции, возникающей на православно-исламском пограничье в указанных республиках и выступающей в качестве основы российской идентичности. Для актуализации последней у мусульман желательно признание со стороны общества вклада отечественной исламской культурной и духовной традиции в формирование российского государства, а также дополнительные усилия гражданского общества и власти по включению культурных символов российского ислама в общероссийское культурное поле. В свою очередь спонтанное встраивание исламской культурной компоненты в общероссийскую репрезентативную культуру сдерживается общественными опасениями, связанными с риском возможной радикализации и политизации ислама.

Библиография

- 1. Гаврилов Ю.А., Шевченко А.Г. Русские мусульмане в поле российской идентичности // Россия реформирующаяся. Ежегодник. Вып. 7 / Отв. ред. М.К. Горшков. М.: Институт социологии РАН, 2008. С. 289–303.

- 2. Дробижева Л.М. Российская идентичность: дискуссии в политическом пространстве и динамика массового сознания // ПОЛИС. Политические исследования. 2018. № 5. С. 100–115. DOI: 10.17976/jpps/2018.05.09.

- 3. Кашаф Ш.Р. Конструирование национальной идентичности в немусульманских политиях: роль исламских религиозных институтов // Ислам в современном мире. 2015. Т. 11. № 1. С. 103–118. DOI: 10.20536/2074-1529-2015-11-1-103-118.

- 4. Козлов Н.Д. Политические культуры регионов России: уравнение со многими неизвестными // ПОЛИС. Политические исследования. 2008. № 4. С. 8–26.

- 5. Межнациональное согласие как ресурс консолидации российского общества: [монография] / Отв. ред. Л.М. Дробижева; Институт социологии РАН. М.: Институт социологии РАН, 2016.

- 6. Российское общество и вызовы времени. Книга вторая / [М.К. Горшков и др.]; отв. ред. М.К. Горшков, В.В. Петухов. М.: Весь Мир, 2015.

- 7. Рыжова С.В. Религиозность, этноконфессиональная идентичность и проблемы межэтнического согласия // Социологические исследования. 2019. № 2. С. 49–58. DOI: 10.31857/S013216250004006-9.

- 8. Социальная доктрина российских мусульман. М.: Издательский дом «Алтын Мирас», 2017.

- 9. Тенбрук Ф. Репрезентативная культура // Социологическое обозрение. 2013. Т. 12. № 3. С. 93–120.

- 10. Тишков В.А. Российская идентичность: внутренние и внешние вызовы // Вестник Российской академии наук. 2019. Т. 89. № 4. С. 408–412. DOI: 10.31857/S0869-5873894408-412.

- 11. Шумилова Е.А., Ходжаева Е.А. Особенности становления российской гражданской идентичности мусульман в Татарстане // Гражданские, этнические и религиозные идентичности в современной России / Отв. ред. В.С. Магун. М.: Издательство Института социологии РАН. 2006. C.132–140.

- 12. Barth F. Introduction // Barth F. (ed.) Ethnic Groups and Boundaries. The Social Organization of Culture Differences. Oslo; Bergen; Tromso: Universitetforlaget, 1998. P. 9–38.

- 13. Tajfel H., Turner J. The Social Identity Theory of Intergroup Behavior // Worchel S., Austin V.G. (eds) Psychology of Intergroup Relations. Chicago: Nelson-Hall, 1986. P. 7–24.