- Код статьи

- S013216250018464-3-1

- DOI

- 10.31857/S013216250018464-3

- Тип публикации

- Статья

- Статус публикации

- Опубликовано

- Авторы

- Том/ Выпуск

- Том / Номер 5

- Страницы

- 25-35

- Аннотация

Сравниваются краткосрочные механизмы, связывавшие чередование кризисов и послекризисных периодов с динамикой рождаемости в странах вишеградской группы, скандинавских странах и России. Совместное описание таких механизмов позволяет существенно дополнить объяснения динамики рождаемости, основанные на теориях демографического перехода. Снижение рождаемости в России в конце 2010-х гг. лишь частично объясняется действовавшим с начала 1980-х гг. механизмом реагирования рождаемости на изменения уровня жизни семей с детьми, обусловленные экономическими спадами, подъемами и мерами демографической политики. Анализ на макроуровне позволяет предположить, что новыми факторами, негативно повлиявшими на рождаемость в России, стали, как и в скандинавских странах, нарастающая прекаризация занятости «молодых взрослых» и тревожность, обусловленная неопределенностью жизненных перспектив. Для проверки этой гипотезы необходим анализ взаимосвязей между оценкой жизненных перспектив, репродуктивными намерениями и репродуктивным поведением на микроуровне. Все более актуальным становится также анализ влияния на рождаемость социальных медиа, способных значительно интенсифицировать и ускорить процессы передачи паттернов репродуктивного поведения.

- Ключевые слова

- рождаемость, механизм, кризис, тревога, неопределенность, сравнительный анализ, демографическая политика

- Дата публикации

- 21.06.2022

- Год выхода

- 2022

- Всего подписок

- 11

- Всего просмотров

- 238

С начала нынешнего века мир переживает череду глобальных, региональных и локальных кризисов, охватывавших различные сферы жизни – от международных отношений и экономики до здравоохранения и природной среды. Все эти кризисы, усиливая ощущения тревоги и неопределенности, влияют, как правило негативно, на рождаемость в развитых странах включая Россию. Анализу механизмов влияния на рождаемость неопределенности и тревоги и посвящена данная статья.

Механизмы влияния. Понятие «механизм», по справедливому замечанию авторов одной из недавних работ [Knight, Read, 2019: 234], стало в социологии вездесущим. Его общепризнанного и устоявшегося определения, как показали [Hedström, Ylikoski, 2010; Knight, Read, 2019], систематизировавшие работы различных авторов, однако так и не сложилось. Ввиду этого мы будем далее определять механизм ad hoc, применительно к целям данной статьи и понимать под ним цепь состояний и событий, одни звенья которой тем или иным образом обусловливают появление других. Механизм, следовательно, будет трактоваться далее в качестве онтологической категории, обозначающей реально существующую каузальную цепь, а описание механизма – как эпистемологическая категория – инструмент, сконструированный для ее изучения.

Описания механизмов, так как они будут использоваться в данной статье, отличаются от построения теорий гораздо меньшими по сравнению с ними претензиями на пространственную и временную общность выявляемых каузальных связей. Теории демографического перехода, например, претендуют на предсказание и объяснение процессов, охватывающих как минимум полвека и несколько континентов. Кроме того, в основе этих теорий лежит, как правило, предположение об одном генеральном механизме, являющимся движущей силой такого перехода. Между тем, механизмы могут быть специфичными для одной страны или некоторой группы стран, действовать лишь короткий период времени и складываться в самые различные конфигурации. Общение в социальных сетях, например, представляет собой механизм, способный ускорять изменения репродуктивного поведения благодаря увеличению скорости передачи таких паттернов от референтных групп к их подражателям. При этом сами паттерны могут способствовать как повышению рождаемости, так и ее снижению или влиять главным образом на методы контрацепции, не оказывая на рождаемость сколько-нибудь существенного влияния.

Различие между построением теорий демографического перехода и исследованием механизмов можно, таким образом, уподобить различию между анализом многомерной таблицы сопряженности как целого и детерминационным анализом ее данных [Чесноков, 1982]. В первом случае результатом становятся интегральные характеристики исследуемого пространственно-временного континуума, во втором – обнаруженные в нем каузальные цепочки, каждая из которых может быть связана с другими различным образом или вообще не связана с ними. В рассматриваемом нами случае в качестве таких цепочек могут, например, выступать механизмы, тем или иным способом связывающие кризисы и вызванные ими переживания тревоги и неопределенности будущего с динамикой рождаемости.

Еще одним отличием анализа механизмов от теорий демографического перехода является то, что последние однозначно предсказывают конечный пункт перехода. Результатом исследования механизмов, напротив, является указание возможных сценариев будущего развития. Это различие во многом обусловлено тем, что в силу краткосрочного действия того или иного механизма может происходить достаточно быстрое переключение с одного механизма на другой.

Структура тревог в современном мире, как показывают эмпирические исследования, обладает выраженной страновой спецификой. Опрос, проведенный в середине 2010-х гг., показал, например, что в России обеспокоенность экологической ситуацией находится в середине ранжированного списка 25 тревог россиян [Долгорукова и др., 2017: 59, 60]; ВЦИОМ в 2020 г. и вовсе не включил ее в свою «карту страхов»1. В странах Запада, напротив, “эко-тревога» оказывает, как свидетельствуют результаты кросснационального опроса, значительное влияние на эмоциональное состояние молодежи [Thompson, 2021]. Существенно зависит от страновой специфики и динамика рождаемости. Учитывая это, мы рассмотрим далее механизмы детерминации рождаемости в странах с разной исторической судьбой. Наш сравнительный анализ охватит государства, входившие до 1990-х гг. в советский блок, скандинавские страны и Россию.

Страны вишеградской группы. В странах вишеградской четверки – Венгрии, Польше, Словакии и Чехии, а также Болгарии и Румынии, ранее входивших наряду с ними в советский блок, рождаемость менялась W-образно, снижаясь в годы кризисов и демонстрируя тенденцию к росту после их завершения2. Трансформационный кризис 1990-х гг. привел в этих странах к резкому снижению рождаемости. По его окончании и до глобального финансово-экономического кризиса 2008–2009 гг., рождаемость росла, но в 2010–2011 гг. последовало ее новое, на этот раз лишь краткосрочное снижение. Несмотря на новое, небольшое увеличение рождаемости в последующие годы, к началу пандемии COVID-19 ее уровень был по-прежнему далек от отметки простого замещения поколений (табл. 1).

Таблица 1 Суммарный коэффициент рождаемости в странах, ранее входивших в советский блок, 1990–2020 гг.

| Страна | Суммарный коэффициент рождаемости | |||||||

| 1990 | 2000 | 2009 | 2011 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | |

| Болгария | 1,82 | 1,26 | 1,66 | 1,51 | 1,56 | 1,56 | 1,54 | 1,56 |

| Румыния | 1,83 | 1,31 | 1,66 | 1,47 | 1,71 | 1,76 | 1,77 | … |

| Словакия | 2,09 | 1,30 | 1,44 | 1,45 | 1,52 | 1,54 | 1,57 | … |

| Чехия | 1,90 | 1,15 | 1,51 | 1,43 | 1,63 | 1,59 | 1,71 | 1,71 |

| Венгрия | 1,87 | 1,32 | 1,32 | 1,23 | 1,49 | 1,49 | 1,49 | 1,56 |

| Польша | 1,99 | 1,37 | 1,41 | 1,33 | 1,45 | 1,43 | 1,42 | 1,41 |

___________ Примечание. «…» нет сведений. Источники: Demoscope Weekly >>>> и данные Евростата; за 2020 г. – данные национальных статистических служб.

Страны вишеградской группы относятся к числу немногих государств Евросоюза, правительства которых выдвигают проблему низкой рождаемости на первый план политической повестки. В краткой декларации по вопросам семьи, подписанной в мае 2021 г. министрами, курирующими социальное развитие стран четверки, говорится о семье как основе общества и необходимости совместных исследований семьи в контексте демографических вызовов3. Формулировки «Декларации о демографическом обновлении Европы», подписанной политическими руководителями стран вишеградской группы и президентом Сербии на будапештском саммите в сентябре 2021 г., уже напрямую связывают рождаемость с вопросами сохранения христианской идентичности Европы. «Увеличение числа европейских детей, – говорится в ней имеет важное значение для сохранения христианской культуры и других религиозных традиций для будущих поколений»4. В названном документе подчеркивается также необходимость поддержки семей с тем, чтобы они могли иметь то число детей, которое желают.

Семейная политика стран вишеградской четверки плотно вписана в контекст внутри- и внешнеполитической борьбы. Она в немалой степени связана с противостоянием на западной политической арене двух «интернационалов» – консервативного и либерального, о чем, в частности, свидетельствует присутствие на будапештском саммите в качестве почетного гостя М. Пенса, вице-президента США в годы президентства Д. Трампа. Если страны четверки декларируют в качестве верховного приоритета поддержку семьи, то европейские и американские либералы рассматривают правительства Венгрии и Польши как главных лоббистов «ультраконсервативной» повестки в ЕС, препятствующих доминированию в нем тем гендерного равенства и прав ЛГБТ.

По данным ОЭСР, государственные расходы на поддержку семей в форме пособий, субсидирования услуг и налоговых льгот (в процентах к ВВП) в Венгрии и Чехии составляют соответственно 3,47 и 2,92%, заметно превышая средний по странам ЕС уровень (2,57%) и лишь немногим уступая лидирующей по этому показателю Франции (3,60%). В Польше эти расходы выросли с 1,74% ВВП в 2014 г. до 2,99% в 2017 г.5 В настоящее время, значительное увеличение средств, выделяемых на поддержку семьям планируется и в Словакии, пока, отстающей в этом отношении от других стран четверки6.

6. >>>> (дата обращения: 19.01.2022).

Несмотря на значительное увеличение государственных расходов на поддержку семьи в странах вишеградской четверки, «отклик» рождаемости на них разительно уступает тому, что наблюдался в этих странах после начала реализации мероприятий демографической политики полвека назад. В Чехии (в составе бывшей Чехословакии) после проведения таких мероприятий 1970–1973 гг. СКР вырос с 1,87 в 1969 г. до 2,46 в 1974 г., в Венгрии после повышения в 1974 г. надбавок семьям с двумя детьми и пособий – с 1,93 в 1973 г. до 2,35 в 1975 г. небольшое повышение рождаемости, наблюдавшееся в странах вишеградской четверки в конце 2010-х гг., вполне вписывается в проциклический механизм ее динамики и может быть лишь в очень небольшой степени связано с мерами семейной политики или даже вовсе не связано с ними. В пользу этого вывода свидетельствует также то, что значения СКР в государствах четверки в конце 2010-х гг. были близки к наблюдаемым в Болгарии и немного уступали Румынии – странам, не отличающимся щедрой семейной политикой. К сказанному следует добавить, что фактический запрет абортов в Польше не оказывает на рождаемость в ней какого-либо положительного влияния – рождаемость в этой стране остается самой низкой среди европейских стран, входивших до 1990-х гг. в советский блок.

Данные опросов, проведенных в Польше, свидетельствуют о том, что на протяжении 1996–2019 гг. желаемое число детей в этой стране практически не менялось. Около половины респондентов (50% в 1996 г. и 47% в 2019 г.) сообщали о том, что «безотносительно к брачному статусу, возрасту и уже имеющемуся числу детей» им хотелось бы иметь двоих детей; около четверти – троих (в 1996 г. 23%, в 2019 г. – 28%), Ответы «один ребенок» выбрало, соответственно 8% и 6% респондентов «четырех и более» 10% и 11%, «ни одного» – 1% и 2% [Sikorska, 2021: 3].

Ситуация, таким образом, выглядит парадоксальной – правительство декларирует важность повышения рождаемости и проводит направленные на это мероприятия, население заявляет о своем желании иметь двоих и более детей, однако СКР лишь немногим превышает 1,4. Одним из возможных объяснений такой ситуации является то, что вместе с ростом уровня жизни происходит и рост материальных запросов. В результате конкурентная позиция потребности в детях по отношению к другим потребностям не улучшается и разрыв между желаемым и фактическим числом детей остается прежним.

Продолжение движения по этому заколдованному кругу является весьма вероятным. В Польше, например, пронаталистские меры семейной политики, осуществляемые после прихода к власти Партии права и справедливости, являются важным фактором ее электоральной поддержки менее обеспеченными, более религиозными и консервативными избирателями, проживающими преимущественно за пределами крупнейших городов. Электоральные и идеологические соображения будут поэтому стимулировать наращивание или хотя бы сохранение ранее принятых мер семейной политики, однако способность этих мер увеличить относительную значимость потребности в детях в ряду других потребностей индивида остается под вопросом.

Скандинавские страны. Резкое снижение рождаемости, наблюдавшееся после окончания «великой рецессии» в тех развитых странах, где перед ее началом СКР были близки к отметке простого замещения поколений (табл. 2), поставило на повестку дня целый ряд новых теоретических и практических и вопросов. Падения рождаемости в годы кризисов и ее рост в периоды экономических подъемов наблюдалась в прошлом не только в государствах, ранее входивших в советский блок, но и во многих странах с давними традициями рыночной экономики. В США, например, коэффициент корреляции между темпами прироста ВВП и СКР, рассчитанный по данным за 1980–2008 гг. период, составил 0,47, в Бельгии 0,46, в Нидерландах 0,59, в Швеции 0,49, а его наиболее высокие значения наблюдались в Греции (0,69) и Ирландии (0,63) [Sobotka et al., 2011: 295]. Естественным поэтому казалось предположить, что рождаемость в тех странах, где она приближалась в канун «великой рецессии» к отметке простого замещения поколений, вернется по окончанию кризиса к прежним уровням. Однако, вопреки ожиданиям, в 2010-е гг. механизм проциклической рождаемости так и не включился – хотя показатели уровня безработицы и темпа роста ВВП, с помощью которых обычно оценивалось влияние экономического цикла на рождаемость, и вернулись в обычное русло, рождаемость продолжала снижаться.

Таблица 2 Суммарные коэффициенты рождаемости в некоторых развитых странах, 1980–2020 гг.

| Страна | Суммарный коэффициент рождаемости | ||||

| значения в 1980–2009 гг.* | 2010 | 2015 | 2020 | ||

| минимальное | максимальное | ||||

| Россия | 1,16 (1999) | 2,23 (1987) | 1,57 | 1,78 | 1,51 |

| Великобритания | 1,63 (2001) | 1,91 (2008) | 1,92 | 1,80 | 1,58** |

| Франция | 1,66 (1994) | 2,01 (2008) | 2,03 | 1,96 | 1,79 |

| США | 1,80 (1983) | 2,12 (2007) | 1,93 | 1,84 | 1,64 |

| Норвегия | 1,66 (1983) | 1,98 (2009) | 1,95 | 1,72 | 1,48 |

| Финляндия | 1,59 (1987) | 1,86 (2009) | 1,87 | 1,65 | 1,37 |

| Швеция | 1,50 (1999) | 2,13 (1990) | 1,98 | 1,85 | 1,67 |

__________ *В скобках год, в котором наблюдалось данное значение. **Англия и Уэльс. Источники: Социально-экономические показатели Российской Федерации в 19912020 гг. Приложение к Российскому статистическому ежегоднику 2021 (электронная версия). >>>> и источники, указанные в табл.1.

Особого внимания заслуживает снижение рождаемости в скандинавских странах, для которых, как и для России характерно стремление государства прямо или косвенно способствовать более высокой рождаемости. В начале 2019 г. Э. Сульберг, возглавлявшая в то время правительство Норвегии, даже попросила родителей заводить детей, поскольку это способствует благосостоянию7.

«Брендом» семейной политики Швеции и Норвегии являются отцовские квоты в составе родительского отпуска – определенная его часть может быть использована только отцами и ее невозможно передать матери ребенка. Эти квоты – в отличие, например, от Японии и Кореи, используются подавляющим большинством отцов. Скандинавские государства в этой связи рассматривались теорией дивиденда гендерной справедливости [Anderson, Kohler, 2015] как пионеры тех социальных изменений, за которыми последуют другие развитые страны.

Историческая траектория рождаемости в соответствии с данной теорией представлялась V-образной – на первой ее стадии матери семейств не были обременены оплачиваемой занятостью, поэтому рождаемость была высокой, на второй на работающих матерей легла двойная нагрузка и рождаемость снизилась, на третьей в домашние заботы – сначала в скандинавских, а затем в других развитых странах наряду с матерями включатся отцы и рождаемость снова возрастает. Однако, хотя снижения вовлеченности отцов в семейные заботы в скандинавских странах не наблюдалось, а семейная политика оставалась все также щедрой, траектории рождаемости, в противоположность данной теории, сложились в перевернутую букву V. Особенно неожиданным было исключительно резкое снижение рождаемости в Финляндии, где СКР уменьшился с 1,87 в 2010 г. до 1,37 в 2020 г.

Число работ, посвященных поиску причин скандинавского феномена, в настоящее время быстро нарастает. Используемый в них подход в известной мере альтернативен тому, что лежит в основе недавней дискуссии между авторами теорий второго демографического перехода [Lesthaeghe, 2020] и дивиденда гендерной справедливости [Anderson, Kohler 2015]. Участники этой дискуссии, в сущности, спорят о том, какой из механизмов детерминации рождаемости в скандинавских странах – распространение «ценностей второго демографического перехода» или расширяющееся участие отцов в воспитании детей является самым главным. В отличие от этого, работы, рассматриваемые ниже, формируют скорее цепь взаимосвязанных гипотез, нежели законченное и внутренне целостное объяснение скандинавского феномена. Совокупность таких гипотез выглядит следующим образом.

Культурной особенностью западных постиндустриальных обществ является стремление индивида трансформировать эмоциональное состояние тревоги в рациональную оценку рисков и контроль над ними [Rebughini, 2021: 560]. При этом нарастает склонность индивидов к оценке не только сиюминутных, но и будущих рисков. В результате даже работники, сохранившие после кризиса рабочие места и прежний доход, могут отказываться от деторождения из опасения потерять их в будущем [Comolli et al., 2019]. Кроме того, основной проблемой для вступающей во взрослую жизнь молодежи является не безработица как таковая, а неустойчивость занятости. Сложившаяся же схема родительских отпусков не учитывает потребности тех, у кого нет постоянной работы, на которую они могли бы вернуться8. В результате основной вклад в снижение рождаемости (в 20102018 г. в Норвегии 83%, в Швеции 87%) вносят именно первые рождения, при этом снижение рождаемости нельзя объяснить только откладыванием рождений [Hellstrand et al., 2021: 1384, 1385].

Наряду с этим, снижение рождаемости ускоряется тем, что негативное отношение к деторождению с помощью социальных медиа чрезвычайно быстро распространяется от референтных групп к реципиентам информации [Hilamo, 2019]. Косвенно это подтверждается эмпирическими данными, согласно которым у бездетных респондентов частота обращения к социальным медиа находится в прямой зависимости с тревожностью в восприятии реальности и предпочтением бездетного стиля жизни [Savelieva et al., 2021].

Данные работы не заменяют, а скорее дополняют сложившиеся ранее теории рождаемости, поскольку глубинным фактором, взаимосвязанным со всеми вышеназванными, является изменение репродуктивных установок. В Финляндии, например, число детей, которые респонденты назвали идеальным для себя, снизилось с 2,45 в 2007 г. до 1,99 в 2015 г.; доля тех, кто назвал своим идеалом бездетность, выросла с 2–4% по результатам предыдущих обследований до почти 14,8% в 2015 г. [Miettinen, 2015: 24, 27]. Следствием этого становятся нарастающие показатели бездетности. В Финляндии доля мужчин, еще не ставших к возрасту 4044 года отцами, выросла с 21% в когорте 1945–1949 гг. рождения до 40% в когорте 1975–1979 гг. рождения, среди женщин к этому возрасту еще не становились матерями, соответственно 17% и 28%. [Miettinen, Rotkirch, 2017: 143]. Доля женщин 1988 г. рождения, не ставших к возрасту 30 лет матерями, составила в Норвегии 46,5%, Финляндии 52,2% и Швеции 47,6% [Hellstrand et al., 2021: 1388].

Реформа семейной политики Финляндии, реализацию которой предполагается начать в августе 2022 г., предусматривает увеличение длительности оплачиваемых родительских отпусков, расширение возможностей для использования их в удобное родителям время и выбора того, кто из родителей будет использовать отпуск.9 Вопрос о том, «откликнется» ли рождаемость на эти мероприятия остается открытым.

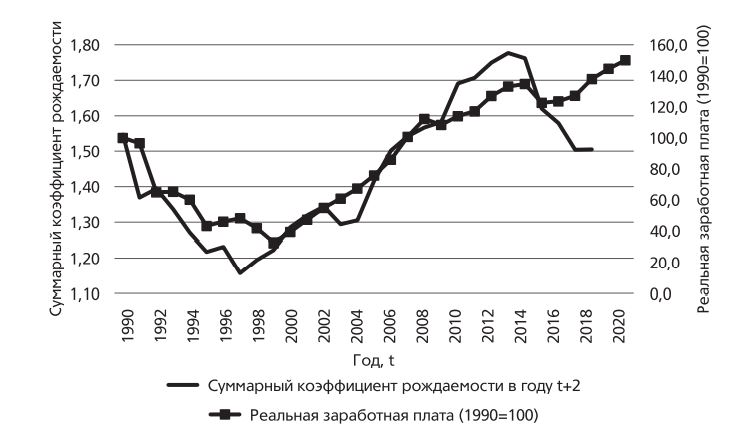

Россия. Волнообразная динамика СКР в России на протяжении последних сорока лет была обусловлена действием двух механизмов – изменений рождаемости вслед за изменениями уровня жизни, вызванными экономическими подъемами и спадами, и влиянием мер демографической политики, активизация которой дважды – в начале 1980-х и середине 2000-х гг., приводила к росту рождаемости. Траектории реальной заработной платы10, рассчитанной в процентах к 1990 г., и значений СКР, передвинутых на два года вперед по отношению к реальной зарплате, почти синхронны (рис.). Коэффициент корреляции между реальной заработной платой (в % к 1990 г.) в году t (1990≤t≤2018) и СКР в году t+2 был очень высоким (r=0,911). Между реальной заработной платой в процентах к предыдущему году и приростом значений СКР (также по сравнению с предыдущим годом) наблюдалась не столь тесная (r=0,496), но также статистически значимая на уровне α=0,01 корреляция. Опосредующим звеном между состоянием экономики и рождаемостью служила при этом оценка населением экономической ситуации как благоприятной или неблагоприятной для рождения детей (рис.).

Рис. Динамика суммарного коэффициента рождаемости и реальной заработной платы в России в19902020 гг. Источник: Социально-экономические показатели Российской Федерации в 19912020 гг. Приложение к Российскому статистическому ежегоднику 2021 (электронная версия). >>>> и расчеты автора на основе данных указанной публикации.

В 2015 г. в России начался экономический спад – снижение реальной заработной платы по сравнению с 2014 г. составило в 2015 году 9,0%. В 2016 г. и 2017 гг. реальная заработная плата все еще отставала от уровня 2014 г., соответственно на 8,3% и 5,6%, и лишь в 2018 г. превысила этот уровень на 2,4%11. Негативное влияние на динамику рождаемости могло оказать также прекращение в 2016 г. индексации материнского капитала, воспринятое населением как один из признаков того, что на смену «тучным» годам приходят более скудные. Происшедший в 2017 г., переход от преимущественно позитивных комментариев в пронаталистских группах социальной сети «ВКонтакте» к преимущественно негативным, зафиксированный российскими исследователями [Kalabikhina et al., 2021: 18], может трактоваться и как одно из свидетельств смены оптимистических настроений на тревожные.

Снижение СКР с 1,78 в 2015 г. до 1,58 в 2018 г., еще вполне объяснимо, таким образом, действием вышеописанного механизма, связывавшего экономическую ситуацию, демографическую политику, ее субъективную оценку населением и рождаемость. Последующее снижение СКР до 1,504 в 2019 г. и 1, 505 в 2020 г. уже трудно, однако, объяснить только его действием. Реальная заработная плата в 2019 г., судя по официальным статистическим данным, еще росла, а кризис, вызванный начавшейся в марте 2020 г. пандемией, в 2020 г. еще не мог оказать на рождаемость сколько-нибудь заметного влияния. Нельзя поэтому исключить «включения» другого механизма, обнаружившего себя ранее в скандинавских странах – новое поколение потенциальных родителей воспринимает возможности, предоставляемые семейной или демографической политикой, как привычный элемент социального пейзажа и перестает на них реагировать. В результате рождаемость, подобно тому, как это произошло в Польше, Норвегии и Швеции перестает «откликаться» на принятие мер, направленных на материальную помощь родителям с детьми и создание благоприятных условий для сочетания родительских обязанностей и трудовой деятельности.

Анализ динамики рождаемости в России и зарубежных странах, проведенный выше, позволяет обозначить два сценария будущего взаимодействия экономической ситуации, ее субъективного восприятия населением, демографической политики и рождаемости в России. При реализации первого, рождаемость будет, как и прежде, следовать с некоторым лагом за изменениями уровня жизни, поэтому вслед за преодолением экономических последствий кризиса, вызванного пандемией COVID-19, можно ожидать и некоторого повышения рождаемости. Такому повышению, в частности, будет способствовать введение в 2020 г. материнского капитала на первого ребенка и индексация материнского капитала, возобновленная в том же году.

Второй сценарий предполагает усиление действия механизмов, негативно влияющих на рождаемость. Один из них связан с тем, что на принятие решения о рождении ребенка будет влиять не только, а возможно и не столько субъективное восприятие текущей жизненной ситуации, сколько позитивная или негативная оценка ее возможных изменений в будущем. В сочетании с нарастающей прекарностью молодежной занятости это может привести к откладыванию «на потом» вступления в брак и рождения детей, одним из последствий которого станет нарастающая бездетность. Другим фактором, оказывающим негативное воздействие на рождаемость может стать ухудшение здоровья и психологические травмы, нанесенные пандемией COVID-19.

По расчетам демографов НИУ ВШЭ, доля бездетных женщин в поколении российских женщин 1988 г. рождения окажется, скорее всего не ниже 16%, а для еще более молодых женщин может превысить 20% [Население…, 2020: 152]. Судя, по результатам выборочного обследования ВЦИОМ, проведенного в 2021 г., «идеология чайлдфри» в России по-прежнему мало распространена – отвечая на вопрос «Сколько детей вы бы хотели иметь в идеальных условиях, без учета нынешних условий жизни?» вариант «не планирую иметь детей» выбрали только 2% респондентов в возрасте от 18 до 34 лет. 12 Риски дальнейшего нарастания масштабов бездетности, как справедливо отмечают российские исследователи, в наибольшей степени связаны с увеличением «числа мужчин и женщин, планировавших рождение «когда-нибудь потом», но так и не начавших воплощать его в жизнь» [Макаренцева и др., 2021: 497].

Заключительные замечания. Демографическим исследованиям издавна было свойственно стремление максимально точно регистрировать текущие события, но в то же время интерпретировать их на основе теорий демографического перехода – первого, второго, третьего, эпидемиологического, оперирующих временными интервалами большой длительности. Драматическая череда кризисов ХХI в., похоже, трансформирует эту тенденцию, стимулируя исследователей к изучению краткосрочных механизмов, приходящих на смену друг другу чаще, чем долгосрочные тренды. Объяснения всего и вся долгосрочными тенденциями более не удовлетворяет; внимание концентрируется на обнаружении механизмов, детерминирующих рождаемость в кризисные и посткризисные периоды [Comolli et al., 2019; Savelieva et al., 2021; Comolli, Vignoli, 2021, Hellstrand et al., 2021]. Совместное описание множества таких механизмов дает более полную, хотя возможно и более противоречивую картину детерминации рождаемости, чем стройные теории демографического перехода, ставящие во главу угла только один, «самый главный» механизм. В то же время чередование кризисов и послекризисных периодов приносит новую информацию и не исключено, что она некоторое время спустя послужит основой переосмысления старых или создания новых теорий.

Действие и последействие кризисов, столь ярко проявившее себя в минувшей части ХХI столетия ставит новые вопросы перед исследователями и разработчиками семейной и демографической политики. В условиях распространения прекарной занятости в современной России все большую актуальность приобретают исследования, позволяющие понять, как связаны на индивидуальном уровне характер занятости, оценка жизненных перспектив, репродуктивные намерения и поведение. Особенно актуально исследование механизмов такой связи у «молодых взрослых» – еще не тридцатилетних, но уже вышедших на рынок труда.

Другим малоизученным, но важным вопросом является воздействие на рождаемость контента информационных потоков и, в особенности, социальных медиа. Пока не вполне ясно, например, какова реальная «сфера влияния» групп антинаталистской («чайлдфри») и пронаталистской направленности в социальных сетях. Одна из возможных гипотез состоит в том, что они представляют собой не более, чем замкнутые клубы, помогающие их членам справляться с личностными психологическими или бытовыми проблемами. Согласно другой, альтернативной первой авторы комментариев в таких группах, сея тревогу, либо, напротив, ободряя и внушая веру в собственные силы, вольно или невольно влияют на репродуктивные установки внимающего им «молчаливого большинства». Создаваемые российскими исследователями [Калабихина, Банин, 2020] базы комментариев по вопросам рождаемости в социальных сетях способствуют лучшему пониманию диффузии паттернов репродуктивного поведения в современных условиях. В то же время взвешенно оценить объяснительные возможности показателей, получаемых на основе контент-анализа таких комментариев, позволит вероятно лишь их «обкатка» исследовательским сообществом, подобная той, что некогда проходили показатели идеального и желаемого числа детей.

Череда кризисов ХХI в. сделала еще более сложным и без того непростой комплекс вопросов, связанных с разработкой, реализацией и оценкой результатов демографической и семейной политики. Обе они несомненно останутся ареной политической и идеологической борьбы. Это однако, лишь повышает значимость исследований, позволяющих увидеть новые тенденции и потребности, понимание которых является необходимым условием эффективности демографической и семейной политики.

Библиография

- 1. Долгорукова И.В., Кирилина Т.Ю., Мазаев Ю.Н., Юдина Т.Н. Социальная тревожность и социальные опасения населения России: социологическое измерение // Социологические исследования. 2017. №2. С. 57–66. [Dolgorukova I.V., Kirilina T.Yu., Mazaev Yu.N., Yudina T.N. (2017) Social anxiety and social fears of Russia’s population: sociological dimension. Sotsiologicheskie issledovaniya [Sociological Studies]. No. 2: 57–66. (In Russ.)]

- 2. Калабихина И.Е., Банин Е.П. База данных «Просемейные (пронаталистские) сообщества в социальной сети “ВКонтакте”» // Население и экономика. 2020. Т. 4. №3. С. 98–103. [Kalabikhina, I.E.; Banin, E.P. (2020) Database “Pro-family (pronatalist) communities in the social network VKontakte”. Naselenie i èkonomika [Population and Economics]. Vol. 4. No. 3: 98–103. (In Russ.)] DOI: 10.3897/popecon.4.e60915

- 3. Макаренцева А.О., Галиева Н.И., Рогозин Д.М. (Не)желание иметь детей в зеркале опросов населения // Мониторинг общественного мнения: экономические и социальные перемены. 2021. № 4. С. 492—515. [Makarentseva A.O., Galieva N.I., Rogozin D.M. (2021) Desire (Not) To Have Children in the Population Surveys. Monitoring obshchestvennogo mneniya: ekonomicheskie i sotsial'nye peremeny [Monitoring of Public Opinion: Economic and Social Changes]. No. 4: 492–515. (In Russ.)] DOI: 10.14515/monitoring.2021.4.1871

- 4. Население России 2018. Двадцать шестой ежегодный демографический доклад / Под ред. С.В. Захарова. М.: ВШЭ, 2020. [Zakharov S. (ed.) (2020) Population of Russia 2018. Twenty sixth annual report. Moscow: VSHE. (In Russ.)]

- 5. Чесноков С.В. Детерминационный анализ. М.: Наука, 1982. [Chesnokov S.V. (1982) Determinacy Analysis of Social-Economic Data. Moscow: Nauka. (In Russ.)]

- 6. Anderson Th., Kohler H.-P. (2015) Low Fertility, Socioeconomic Development, and Gender Equity. Population and Development Review. Vol. 41. No. 3: 381–407.

- 7. Comolli C., Neyer G., Andersson G., Dommermurth L., Fallesen P., Jalovaara M., Jónsson A., Kolk M., Lappegård T. (2019) Beyond the Economic Gaze. Childbearing during and after recessions in the Nordic countries. Stockholm Research Reports in Demography. No. 6.

- 8. Comolli C., Vignoli D. (2021) Spreading Uncertainty, Shrinking Birth Rates: A Natural Experiment for Italy. European Sociological Review. 2021. Vol. 37. No. 4: 555–570. doi: 10.1093/esr/jcab001.

- 9. DOI: 10.1215/00703370-9373618.

- 10. Hedström P., Ylikoski P. (2010) Causal Mechanisms in the Social Sciences. Annual Review of Sociology. Vol. 36: 49-67.

- 11. Hellstrand J., Nisén J., Miranda V., Fallesen P., Dommermuth L., Myrskylä M. (2021) Not Just Later, but Fewer: Novel Trends in Cohort Fertility in the Nordic Countries. Demography. Vol. 58. No. 4: 1373–1399.

- 12. Hillamo H. (2019) Why fertility has been declining in Finland after the Global Recession? A theoretical approach. Finnish Yearbook of Population Research. Vol. 54: 29–51.

- 13. Kalabikhina I.E., Banin E.P., Abduselimova I.A., Klimenko G.A., Kolotusha A.V. The Measurement of Demographic Temperature Using the Sentiment Analysis of Data from the Social Network VKontakte. (2021) Mathematics, 9, 987. DOI: 10.3390/math9090987

- 14. Knight C., Reed I. (2019) Meaning and Modularity: The Multivalence of “Mechanism” in Sociological Explanation. Sociological Theory. 2019. Vol. 37. No. 3: 234–256. DOI: 10.1177/0735275119869969

- 15. Lesthaeghe R. (2020) The second demographic transition, 1986–2020: sub-replacement fertility and rising cohabitation—a global update. Genus. 76: 10. DOI: 10.1186/s41118-020-00077-4

- 16. Miettinen A. (2015) Perhebarometri 2015 Miksi syntyvyys laskee? Suomalaisten lastensaantiin liittyviä toiveita ja odotuksia. Helsinki, 2015 [Family Barometer 2015. Why is the birth rate falling? Finn’s wishes and expectations related to having children (In Finn.)].

- 17. Miettinen A., Rotkirch A. (2017) Childlessness in Finland. In: M. Kreyenfeld, D. Konietzka, eds. Childlessness in Europe: Contexts, Causes, and Consequences (e-book): 139–158. DOI: 10.1007/978-3-319-44667-7_7

- 18. Rebughini P. (2021) A sociology of anxiety: Western modern legacy and the Covid-19 outbreak. International Sociology. 2021. Vol. 36. No. 4: 554–568. DOI: 10.1177/0268580921993325

- 19. Savelieva K, Jokela M., Rotkirch A. (2021) Reasons to postpone or renounce childbearing during fertility decline in Finland. Preprint. SocArXiv, 1 May 2021. Web. DOI: 10.31235/osf.io/4x3us

- 20. Sikorska M. (2021) Is it possible to increase the fertility rate in Poland? IBS Policy paper 4/2021.

- 21. Sobotka T., Skirbekk V., Philipov D. (2011) Economic Recession and Fertility in the Developed World. Population and Development Review. Vol. 37. No. 2: 267–306.

- 22. Thompson T. (2021) Young people’s climate anxiety revealed in landmark survey. Nature. No. 597: 605. DOI: 10.1038/d41586-021-02582-8