- PII

- S013216250018564-3-1

- DOI

- 10.31857/S013216250018564-3

- Publication type

- Article

- Status

- Published

- Authors

- Volume/ Edition

- Volume / Issue 6

- Pages

- 77-87

- Abstract

Researchers are studying the personal subsidiary farming to find ways out of the prolonged crisis of the rural areas. The one is as optimal “survival” strategy, especially for the indigenous ethnic groups of Russia, traditionally living in rural areas. However, this strategy isn’t suitable for all because of the difference in ethnic and cultural features and another condition (large/small countryside). This article attempts to assess the economic behavior through the prism of ethnic factor. It compares the features of livestock breeding among main ethnic groups of Khakassia (Russians and Khakass people). The role of the household varies for different groups: it’s a forced way of existence for some; it’s an additional source for others, while others don’t consider it as a source of income. Administrative and territorial features also affect the peculiarities of livestock breeding. The number of farmsteads and the composition of farm animals vary. The household as the main type of employment has the high potential for the indigenous population. There is such possibility for ethnic majority of the region in small countryside.

- Keywords

- rural population, countryside, personal subsidiary farm, household, livestock, indigenous population, Khakass people

- Date of publication

- 28.06.2022

- Year of publication

- 2022

- Number of purchasers

- 11

- Views

- 185

Постановка проблемы. Бытует мнение, что в условиях высокой безработицы на селе наиболее оптимальным способом ее решения может стать развитие личного подсобного хозяйства (далее – ЛПХ). С одной стороны, при отсутствии иных источников дохода ведение ЛПХ действительно может стать альтернативой трудовой занятости. Однако ориентация на такую стратегию не может быть применимой повсеместно. Исследователи считают, что при поиске эффективных стратегий этноэкономического развития важно учитывать ментальные, ценностные основания культур, носителями которых являются представители разных этнических групп, населяющих регион [Персидская, 2019: 44]. Особенно это актуально для коренных народов в полиэтничных регионах, где этнические различия в хозяйственной деятельности проявляются наиболее отчетливо. Цель данной статьи – выяснить, есть ли различия в ведении ЛПХ между титульным этносом Хакасии (хакасами) и этническим большинством региона (русскими). Основной фокус направлен на оценку ЛПХ в части содержания скота.

Этническая экономика, этноэкономика, традиционный хозяйственный уклад. Любой экономический уклад формируется в конкретных природно-климатических, географических, пространственных условиях и неизбежно подвержен влиянию социокультурной, в том числе и этнической среды. Исследователи отмечают, что исторически территориальное разделение труда между различными народами было обусловлено всеми этими факторами, которые в совокупности определяли внутрихозяйственные отношения (одни были землепашцами, другие – кузнецами, третьи – ловцами жемчуга, четвертые – рыбаками и охотниками) [Иванова, 2018: 7]. В современных условиях у одних народов традиционный хозяйственный уклад сохранился, у других трансформировался в новые формы (например, в этническое предпринимательство), у некоторых исчез вовсе. Но поскольку экономические отношения, складывающиеся на определенной территории, закрепляются в культуре этнической группы и транслируются последующим поколениям [Игошева, 2020: 74], можно предположить, что этнические особенности хозяйствования у народов тоже сохраняются.

Вообще некоторые исследователи выделяют этническую экономику отдельно и изучают ее в рамках этноэкономики (науки о выявлении общих законов взаимовлияния социально-экономических и этнических процессов, а также о национальных особенностях социально-экономического поведения) [Павлов, 2016: 3]. В зарубежных исследованиях тоже используется термин ethnic economy [Light, Gold, 2000], хотя чаще его применяют по отношению к этническим мигрантам [Kohlbacher, Protasiewicz, 2012]. В российской научной литературе встречаются такие обозначения, как «традиционные хозяйственные практики», «традиционный хозяйственный уклад», «самобытные формы организации хозяйства» и др. В последнее время часто употребляется термин «этноэкономика» [Бижоев, 2021], ставший популярным в связи с интересом к возрождению народных промыслов и с изучением этнического предпринимательства [Рунова, 2021]. В данной статье мы будем использовать их как синонимы, и в целом говорить об экономической деятельности, функционирование и развитие которой определяется в первую очередь этническим фактором [Лебедева, Ломовцева, 2006: 110]. На наш взгляд, значение имеет не столько сама этничность, сколько ценности, традиции, особенности национального характера, с которыми она связана. К.В. Павлов пишет: «…каждая страна преуспевает в основном в тех отраслях, которые в наибольшей степени отвечают ее исторически сложившимся условиям и национальному характеру. В Италии это модная одежда и мебель, в США – финансы и шоу-бизнес, в Швейцарии – банковское дело и фармацевтика…» [Павлов, 2016: 3]. Одним из признаков этнической экономики считают использование традиционных методов ведения хозяйственной деятельности, связанных преимущественно с натуральным или мелкотоварным производством отдельных домохозяйств, не выходящих за пределы местных рынков [Адаменко, Хорольская, 2020: 105]. Однако в таком контексте этноэкономика рассматривается, скорее, как рудимент традиционного общества [Игошева, 2020: 74].

Существует и другой взгляд на роль этнического фактора в экономике, в соответствии с которым этнические ресурсы рассматриваются в качестве дополнительных факторов конкурентоспособности [Андреев, 2017: 32]. По этому принципу построены этнические анклавы, взаимодействие внутри которых строится на основе общего происхождения или миграционного опыта [Aldrich, Waldinger, 2003: 112]. Другими словами, когда этничность «работает» как закрытый социальный капитал, связана с непотизмом (кумовством) [Lamb et al., 2017] и приводит формированию закрытых общностей, занимающих определенные экономические ниши.

В последнее время интерес к изучению этнической экономики коренных народов повысился, что связано с поиском путей выхода современного села из кризиса, поскольку традиционным местом проживания коренных народов является сельская местность. Некоторые исследователи считают, что этническая экономика может быть некой «точкой роста» региональной экономики [Бакшеев, 2016: 146], поскольку усиливает конкурентный потенциал хозяйственной системы региона [Паникарова и др., 2011: 53] и играет значимую роль в повышении уровня жизни жителей сельской местности [Ооржак, 2019: 1769]. С одной стороны, работ по этнической экономике достаточно много. Есть исследования по южным регионам России [Колесников, 2003], Западной Сибири [Симонов и др., 2020], Южной Сибири [Паникарова и др., 2011], сравнительные исследования [Бадмаева, Кованова, 2020], а также по отдельным регионам: Дагестану [Багомедов, 2014], Башкортостану [Ахметов, 2019; Айдарбаков и др., 2019], Туве [Донгак, 2016] и др. С другой стороны, в большинстве своем исследования носят экономический характер, но собственно социологических исследований по этноэкономике немного. Данное исследование представляет попытку социологического анализа особенностей экономического поведения разных этносов (на примере различий ведения ЛПХ).

Эмпирическую базу исследования составили данные опроса, проведенного Центром социологии и маркетинга в августе-сентябре 2018 г. во всех районах Хакасии. Всего было охвачено 16 сел: в каждом районе по два села: с населением более 500 чел. (крупное) и с населением меньше 500 чел. (малое). Выборочная совокупность: сельские жители Хакасии. Всего было опрошено 500 чел., но в результате выбраковки некачественно заполненных листов анализировались данные 486 анкет. Тип выборки: квотная (по полу, возрасту и национальности). Ошибка выборки составила 4,44%. Опрос проводился методом формализованного интервью по месту жительства респондента. При составлении опросного листа использовались вопросы из анкет «Жизненный мир», «Сельская жизнь» (Ж.Т. Тощенко). Обработка данных осуществлялась с помощью прикладного пакета обработки статистических данных SPSS IBM Statistics 19.0. В исследовании использовался однофакторный дисперсионный анализ ANOVA.

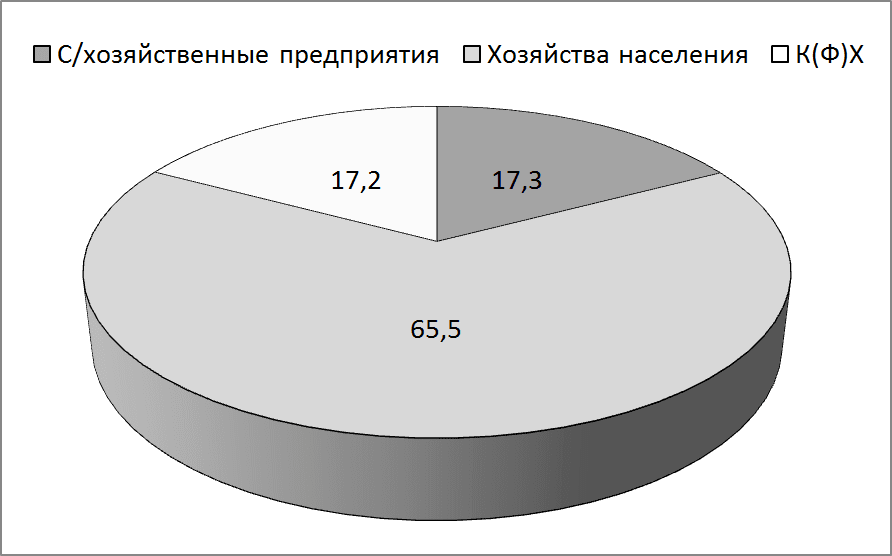

ЛПХ – дополнительный источник дохода или вынужденная мера? В Хакасии внушительная доля сельхозпродукции приходится именно на хозяйства населения, в числе которых и ЛПХ (рис. 1).

Причем роль ЛПХ в жизни сельчан разная: для одних оно является основным видом деятельности, другие используют его для получения дополнительного дохода, третьи видят в нем источник пропитания. По данным В.Г. Жалсановой, почти половина сельчан потребляет продукты ЛПХ в основном внутри семьи и среди ближайших родственников [Жалсанова, 2018]. Связано это с тем, что в основном сельчане занимаются хозяйством в свободное от трудовой занятости время, что не позволяет производить сельхозпродукцию в достаточном для продажи объеме. Если же удается что-то сбыть, то, как отмечают исследователи, продаются зачастую не излишки, а часть необходимого для воспроизводства семьи, а полученный денежный доход, как правило, используется не для производительных, а для потребительских целей [Нечипоренко, 2013: 88].

Хакасы традиционно проживают в сельской местности, поэтому неудивительно, что по сравнению с русскими они больше занимаются хозяйством (72,3% против 61,2%). Однако более отчетливо этнические различия проявились на административно-территориальном уровне, в разрезе крупных и малых сел. В малых селах хакасов, имеющих свое хозяйство заметно больше, чем русских (79,5% против 66,7%). Такую разницу можно было бы объяснить трудовой занятостью, но соотношение работающих и не имеющих работу в обеих группах примерно одинаковое. В условиях малого села возможностей для трудоустройства крайне мало, и при отсутствии работы, иных источников существования, кроме ЛПХ, практически нет. Конечно, у жителей таких сел есть альтернатива – переехать в более крупное село или город. Однако, как доказывают исследования, хакасы по сравнению представителями других национальностей, проживающими на территории региона, отличаются низкой миграционной активностью, и меньше склонны к перемене места жительства [Чуднова Кожуховская, 1980: 58]. Возможно, хакасы «делают ставку» на ЛПХ, поскольку другой альтернативы в нынешних условиях для себя не видят.

Можно предположить, что хакасы рассматривают хозяйство не просто как дополнительный источник дохода, а как достаточно весомый источник своего существования. Это предположение основывается на том, что почти 40% опрошенных коренной национальности в малых селах считают, что их семья могла бы прожить только за счет своего хозяйства (хотя это было бы и трудно). Жители крупных сел ниже оценивают свои возможности жить за счет ЛПХ (причем независимо от национальности), поэтому можно считать, что содержание хозяйства в качестве вынужденной меры более актуально для жителей небольших сел.

В нынешних условиях ЛПХ – это своеобразный способ выживания, и закономерно, что такая стратегия должна быть более выражена у безработных сельчан. Ведь отсутствие работы заставляет людей использовать любые источники средств для существования, кроме того, у неработающих сельчан есть свободное время для ведения хозяйства. А свобода от трудового участия имеет свои достоинства: позволяет содержать на подворье больше живности, возделывать солидные полевые участки за пределами села, торговать продуктами своего хозяйства, получать живые деньги, эффективно решать стратегические цели семьи [Великий, 2019: 52]. Оказалось, что хакасы при отсутствии работы более склонны заниматься личным подсобным хозяйством (39,5%), нежели русские (12,1%). Однако неработающие русские чаще находят другие источники доходов, например, подработку (31,6%).

Казалось бы, в крупных селах у безработных больше возможностей для случайных заработков, и в целом рынок труда более широкий и разнообразный. Однако результаты исследования показали, что неработающие жители малых сел чаще имеют возможность подработать (62,5% против 28%). С чем это может быть связано? В малых (и особенно удаленных) территориях население часто занимается сбором дикоросов (ягод, грибов, орехов), а также рыболовством или охотой – что приносит ощутимый заработок сельским жителям (хотя и сезонно). Исследования доказывают, что жителям пространственно изолированных сообщества удается с большим успехом использовать «дары природы», нежели жителям неизолированных сел, которых сдерживают различные контролирующие органы [Позаненко, 2018: 46]. Можно предположить, что этот же принцип действует и в малых селах, куда органы надзора «наведываются» нечасто. В крупных селах, вполне вероятно, на первый план выходит мотив нахождения «настоящей» работы [Шабанов, 2018: 34], поэтому жители крупных сел не склонны рассматривать случайные заработки в качестве весомого источника дохода. Однако примечательным оказалось то, что жители крупных поселений имеют хорошую поддержку со стороны родственников (36%), которая тоже в какой-то степени служит им определенным источником дохода. Исследователи отмечают, что для многих сельчан ЛПХ – возможность оказывать помощь родственникам в виде продуктов питания (около 40%) [Великий, Шабанов, 2019: 114]. В малых селах таковых оказалось гораздо меньше (12,5%). Возможно поэтому, неработающее население небольших деревень вынуждено больше полагаться на собственные силы и обеспечивать себя самостоятельно, в основном за счет своего хозяйства (53,1%).

У кого скота больше? В Хакасии 69,2% всей сельхозпродукции приходится на животноводство1, причем хозяйства населения производят существенный объем сельхозпродукции. Из таблицы 1 видно, что сельскохозяйственные организации и крестьянские (фермерские) хозяйства лидируют только в производстве зерновых культур и яиц, основной объем производства овощей, молока и мяса приходится на хозяйства населения (к которым относятся и ЛПХ) (табл. 1).

Таблица 1. Структура производства основных видов сельскохозяйственной продукции Хакасии по категориям хозяйств, (в процентах от общего объема производства), 2018 г.2

| С/хозяйственные организации | Хозяйства населения | Крестьянские (фермерские) хозяйства | Итого | |

| Зерновые и зернобобовые культуры (в весе после доработки) | 62,4 | 0,0 | 37,6 | 100,0 |

| Картофель | 0,6 | 92,5 | 7,0 | 100,0 |

| Овощи открытого и закрытого грунта | 0,5 | 75,9 | 23,6 | 100,0 |

| Скот и птица на убой (в убойном весе) | 7,9 | 70,5 | 21,6 | 100,0 |

| Молоко | 18,5 | 68,8 | 12,7 | 100,0 |

| Яйца | 69,8 | 29,5 | 1,8 | 100,0 |

Разведение скота для хакасов является традиционным видом хозяйствования, поэтому хакасы держат достаточно много скота. Большая часть опрошенных хакасской национальности (70,2%) имеет на своем подворье какую-либо скотину, среди русских таковых почти в два раза меньше (36,8%). Больше чем у половины хакасов есть корова (58,9%), примерно 40% держат свиней и птицу (кур, гусей, уток), почти треть (32,6%) разводит овец. Сельчане русской национальности тоже больше отдают предпочтение разведению коров, нежели другим видам скота, но в общей массе таковых немного – всего четверть (25,9%) от опрошенных русских. Вполне логично предположить, что разность поведения, связанного с разведением скота, обусловлена преимущественно этническими различиями (традициями ведения хозяйства, более высокой ценностью скота и т.п.). Однако это оказалось не совсем так. И это показал сравнительный анализ результатов в разрезе крупных и малых сел. Конечно, хакасов, имеющих на своем подворье какую-либо скотину, оказалось больше, чем русских, причем и в малых, и в крупных селах. Однако русские в малых селах ненамного уступают хакасам, проживающим в крупных селах (53,3% против 65,5%). Поэтому можно считать, что в экономическом поведении сельчан наряду с этническим фактором, значительную роль играет и административно-территориальный. Условия проживания в маленьком селе с ограниченными возможностями трудоустройства подталкивают жителей заниматься разведением скота.

Вместе с тем в разведении скота хакасы все же являются более «успешными». Об этом можно судить по тому, сколько из них держат на своем подворье несколько видов скота: коров, свиней, овец, птицу. Опять же таковых оказалось больше в малых селах (27,4%), хотя в больших селах удельный вес «успешных» хакасов-скотовладельцев тоже ощутимый – 16,7%. Среди русских-жителей малых сел таковых всего 5%. Можно было бы предположить, что, не имея на данный момент значительное количество скота, последние планируют увеличить свое хозяйство. Но это предположение не подтвердилось: ни один из опрошенных этой группы не выразил намерения в ближайшем будущем расширить хозяйство за счет скотины.

Безусловно, работа с животными требует много сил и времени, что тоже служит сдерживающим фактором для увеличения хозяйства. Сельчанам часто приходится работать и в выходные, и в праздничные дни, и в ночное время. Меньше всего сетуют на недостаток сил и отсутствие времени хакасы, проживающие в малых селах (15,4%). Однако они чаще других сталкиваются с другими трудностями ведения хозяйства: нехваткой денег на корм (58,1%) или удобрения (26,5%), отсутствием необходимой для обработки участка техники (35%) и др. Кроме того, они больше других выразили желание в приобретении трактора (хотя пока на это у них нет денег). Казалось бы, у других меньше трудностей, и они меньше испытывают потребность в расширении своего хозяйства, что можно было бы интерпретировать как успешность домохозяйств. Однако в данном случае потребности хакасов (жителей малых сел) выглядят более реальными. Это подтверждают и другие цифры. Среди хакасов, проживающих в небольших деревнях, меньше всего сельчан, не имеющих в своем хозяйстве никакого скота и не испытывающих в нем потребности (10%), хотя среди других таковые насчитывают от 36,5% до 43,1%.

ЛПХ как фактор благополучия сельчан. Одной из гипотез исследования было предположение о том, что ЛПХ при отсутствии работы может стать альтернативным источником дохода, позволяющим удовлетворять потребности сельской семьи. Для проверки этой гипотезы мы анализировали, в какой мере ЛПХ способствует материальному благосостоянию сельчан.

В исследовании акцент был сделан на разведении скота как более вероятном факторе благополучия сельчан. Выращивание овощей – тоже важная часть хозяйства, и многие сельчане занимаются огородничеством, по крайней мере стараются обеспечить свою семью самыми необходимыми овощами: картофелем, капустой, морковью и др. Однако из-за невысокой рыночной стоимости овощей выращивать их для продажи нерентабельно (по крайней мере в масштабах приусадебных участков, каковые имеются в распоряжении у большинства сельчан). Цены на мясо-молочную продукцию и яйца на порядок выше, поэтому с экономической точки зрения производить их с целью реализации более выгодно. В случае если семья занимается хозяйством только для собственного пропитания, разведение скота все равно представляется более целесообразным, поскольку позволяет экономить существенную часть семейного бюджета, так как мясо-молочная продукция стоит дороже овощей. Поэтому на наш взгляд, разведение скота как часть личного подсобного хозяйства в большей степени может способствовать материальному благополучию сельчан, нежели огородничество.

В ходе исследования мы оценили уровень материального достатка респондентов и распределили их на три группы: зажиточные, обеспеченные и бедные3. Сравнение этих групп показало, что в общей выборке (независимо от этнической принадлежности и места проживания) среди зажиточных сельчан оказалось больше всего опрошенных, имеющих в своем хозяйстве скот (64,8%). Вместе с тем результаты однофакторного дисперсионного анализа ANOVA показали, что наличие в домашнем хозяйстве скота действительно влияет на уровень достатка только среди хакасов, проживающих в крупных селах (табл. 2).

Таблица 2. Средние значения показателей материального достатка среди хакасов, проживающих в крупных селах

| Не имеют скота (1) | Имеют один вид скота (2) | Имеют несколько видов скота (3) | ANOVA | p | ||

| F | p | 1-3 | 2-3 | |||

| 1,83 | 1,87 | 2,37 | 10,911 | 0,000 | 0,000 | 0,001 |

По таблице 2 видно, чем разнообразнее скотный двор, тем выше уровень материального достатка хакасов. Причем статистически значимые различия есть не только между имеющими и не имеющими скот сельчанами (в табл. 1-3), но и между сельчанами с одним видом скота и несколькими (в табл. 2-3). Другими словами, не только наличие скота в хозяйстве заметно сказывается на уровне достатка, но и разнообразие видов животных, которые в нем содержатся.

Казалось бы, у хакасов в малых селах тоже много скота, причем большинство бедных тоже содержит на своем подворье животных, тем не менее, имеющихся доходов им хватает преимущественно только на пропитание. Оказалось, что по сравнению с более обеспеченными бедные меньше разводят свиней, овец и птицу, хотя удельный вес имеющих коров примерно одинаковый. Продукты питания, получаемые от коровы, разнообразные (это и молоко, и сметана, и творог), но это преимущественно молочная продукция. На забой обычно выращивают свиней, птицу или овец. Другими словами, обеспечение семьи мясной продукцией (которая является более дорого́й) происходит преимущественно за счет более мелкого скота. В целом хозяйство бедняков менее разнообразно: 61,9% из них имеют на своем подворье один вид скота; среди зажиточных больше половины (57,1%) имеют несколько видов скота: коров, свиней, овец, птицу. Поэтому можно считать, что более высокий уровень достатка хакасов в малых селах обеспечивается, во-первых, за счет разнообразия скота, а во-вторых, за счет содержания определенных видов животных (овец, свиней и птицы).

Выводы. Для хакасов земля и все, что с ней связано (степи, леса, пастбища, пасущийся на них скот), имеют высокую ценность. Как отмечают исследователи, «…для хакасского этноса потеря земли равнозначна утрате исторической родины и национальной самодостаточности» [Логачева, 2005: 83]. Поэтому разведение скота для коренного населения является неотъемлемой частью сельского образа жизни. Русские менее склонны заниматься разведением скота, однако условия проживания в небольших селах вынуждают (или благоприятствуют) к занятию животноводческой деятельностью. И в этом смысле ведение ЛПХ в условиях безработицы может стать вполне приемлемой альтернативой официальной занятости. Региональные власти, осознавая это, стимулируют сельское население развивать хозяйство личных подворий. В республике действует несколько программ. Например, в рамках программы для малых и отдаленных сел жителям выплачивается денежная компенсация за содержание скота на своем подворье: на одну корову полагается 3432 руб. раз в полгода, на конематку – 936 руб., на овцематку – 312 руб. (однако компенсация выплачивается только за пять коров, одну конематку и десять овцематок). Безусловно, денежные выплаты – хороший стимул для развития, но в реальности их получают хозяева уже успешных подворий (имеющие достаточное количество скота).

Проживание в крупном селе создает иные условия для сельских жителей. Более широкий рынок труда ставит на первый план нахождение «настоящей» работы. Кроме того, возможностей для развития успешных подворий меньше (из-за меньших площадей пастбищ, конкуренции с крупными сельхозпроизводителями и др.). Поэтому вопрос о поиске более эффективных стратегий экономического поведения для жителей крупных сел пока остается открытым.

Рисунок 1. Структура продукции сельского хозяйства Хакасии по категориям хозяйств (в фактически действовавших ценах; в процентах), 2018 г.

References

- 1. Adamenko A.A., Khorolskaya T.E., Petrov D.V. (2020) Relevancy and Emergentiveness of the Theory of Ethnoeconomics in the Context of New Economic Reality. State and Municipal Management. Scholar Notes. No. 1: 104–109. DOI: 10.22394/2079-1690-2020-1-1-104-109 (In Russ.)

- 2. Aidarbakov F.F., Barlybaev A.A., Nasyrov G.M., Sitnova I.A., Barlybaev U.A. (2019) Development of Ethnic Entrepreneurial Economy: Republic of Bashkortostan Case Study. Studies on Russian Economic Development. Vol. 30. No. 3: 291–298.

- 3. Akhmetov V.Ya. (2019) Problems and Prospects for The Development of Non-Agricultural Activities in Rural Areas of the Republic of Bashkortostan. The Eurasian Scientific Journal. Vol. 11. No. 5: 3. DOI: 10.15862/03ECVN519 (In Russ)

- 4. Aldrich H.E., Waldinger R.D. (2003) Ethnicity and Entrepreneurship. In Annual Review of Sociology. No. 16 (1): 111–135. DOI:10.1146/annurev.so.16.080190.000551

- 5. Andreev A.L. (2017) Global World and Ethnic Revolution. Monitoring of Public Opinion: Economic and Social Changes. No. 4: 23–36. DOI: 10.14515/monitoring.2017.4.03 (In Russ)

- 6. Badmaeva N.V, Kovanova E.S. (2020) Ethno-Economics as a Factor in the Development of Regions (on the Example of the Republics of Kalmykia and Buryatia). Bulletin of the Kalmyk Scientific Centre of the RAS. No. 3: 294–305. DOI: 10.22162/2587-6503-2020-3-15-294-305 (In Russ)

- 7. Bagomedov M.A. (2014) Etnoekonomika and Implementation Issue Priority of the “Whitewash Economy” of Dagestan. Issues of Structuring the Economy. No. 3: 12–21. (In Russ)

- 8. Baksheev S.L. (2016) To the Concept of Essence and Place of Еthnoeconomics in the Economy of Region. Humanities, Social-Economic and Social Sciences. Vol. 26. No. 5: 146–150. DOI: 10.17150/2500-2759.2016.26(5).705-712 (In Russ)

- 9. Bizhoev B.M. (2021) Conceptualization of Ethnic Economies: Instrumental and Methodological Analysis. Bulletin of the Altai Academy of Economics and Law. No. 11-2: 143–148. DOI: 10.17513/vaael.1927 (In Russ)

- 10. Chudnova V.I., Kozhukhovskaya N.F. (1979) The population of Sayan TPK (the formation and settlement). Novosibirsk: Nauka. (In Russ.)

- 11. Dongak B.A. (2016) Features of Ethnic Economy of Tuvinians. Economical and Humanities Researches of the Regions. No. 1: С. 87–90. (In Russ)

- 12. Igosheva M.A. (2020) Economic Resource of Ethnic Identity in the Conditions of Current Migration Processes. Philosophical Thought. No. 7: С. 72–84. DOI: 10.25136/2409-8728.2020.7.33513 (In Russ)

- 13. Ivanova M.V. (2018) Ethnic Economy: Approaches to the Definition. Transactions Kola Science Centre. Vol. 9. No. 7-14: С. 6–13. DOI: 10.25702/KSC.2307-5252.2018.7.7-13 (In Russ)

- 14. Kohlbacher J., Protasiewicz M.P. (2012) The Ethnic Economy in CEE Metropolises: A comparison of Budapest, Prague, Tallinn and Wroclaw. Warsaw: University of Warsaw.

- 15. Kolesnikov Y.S. (2003) Ethnic Economy in Destinies Modernization of the South of Russia. Economic Bulletin of Rostov State University. Vol. 1. No. 2: 19–24. (In Russ)

- 16. Lamb N.H., Butler F., Roundy P. (2017) Family Firms and Corporate Social Responsibility: Exploring “Concerns”. Journal of Strategy and Management. No. 10 (4): 469–487. DOI:10.1108/JSMA-02-2016-0010

- 17. Lebedeva N.N., Lomovseva О.A. (2006) Social Capital and Modernization of Ethnoeconomics of Russian South. Social Sciences and Contemporary World. No. 2: 109–118. (In Russ)

- 18. Light I., Gold S.J. (2000) Ethnic Economies. San Diego: Academic Press.

- 19. Logacheva A.S. (2005) Khakassiya: Changing Life Conditions in the Popular Reception. Sotsiologicheskie Issledovaniya. No. 9: 82−84. (In Russ)

- 20. Nechiporenko O.V. (2013) Part-Time Farms of Rural Population in the Context of Social Adaptation Practices. Bulletin of Novosibirsk State University. Series: Philosophy. Vol. 11. No. 2: 86–92. (In Russ)

- 21. Oorzhak K-D.K. (2019) Ethno-Economics of Tuva: Current State and Development Prospects. Journal of International Economic Affairs. Vol. 9. No. 3: 1759–1774. DOI: 10.18334/eo.9.3.40949 (In Russ)

- 22. Panikarova S.V., Vlasov M.V., Chebodaev V.P. (2011) Institutes of Development in Ethno-Economics. Problems of Modern Economics. No. 4: 53–57. (In Russ)

- 23. Pavlov K.V. (2016) Ethno-Territorial and National Models of Management and Economy. Territorial Development Issues. No. 4 (34): 3. (In Russ)

- 24. Persidskaia O.А. (2019) The Role of Value Orientations of Young Tuvans in the Spatial Development of the Republic of Tuva. The New Research of Tuva. No. 3: 41–51. DOI: 10.25178/nit.2019.3.4 (In Russ)

- 25. Pozanenko A.A. (2018) “A Separate Little Republic”: Structural Specifics of Spatially Isolated Local Rural Communities. Mir Rossii, Vol. 27. No. 4: 31–55. DOI: 10.17323/1811-038X-2018-27-4-31-55 (In Russ)

- 26. Runova N.Yu. (2021) Ethnic Entrepreneurship: an Analysis of the Main Definitions. Journal of Economics, Entrepreneurship and Law. Vol. 11. No. 2: 323–332. DOI: 10.18334/epp.11.2.111589 (In Russ)

- 27. Shabanov V.L. (2018) Resources of Rural Households as a Factor of Agricultural Production Potential. Ostrovsky Readings. No. 1: С. 31–35. In Russ)

- 28. Simonov S.G., Yamova O.V., Khamathanova M.A., Arynova Z.A. (2020) Ethnic Entrepreneurship and Local Business Community: Experience of Interaction in the Consumer Market in the Region. Herald of Omsk University. Series: Economics. Vol. 18. No. 1: 162–171. DOI: 10.24147/1812-3988.2020.18(1).162-171. (In Russ)

- 29. Velikiy P.P. (2020) Contradictions in the Living Space of the Village: Genesis, Present, Future. Regional Agrosystems: Economics and Sociology. No. 4: 67–71. (In Russ)

- 30. Velikiy P.P. (2019) Owners of Private Farmsteads: Differentiation, Problems, Outlook. Sotsiologicheskie Issledovaniya. No. 12: 48–60. DOI: 10.31857/S013216250007734-0 (In Russ)

- 31. Velikiy P.P., Shabanov V.L. (2019) Features of Agrarian Self-employment. Experience of Sociological Research of the Independent Economy of Rural Families. Historical and Social Educational Idea. Vol. 11. No. 4: 105–121. DOI: 10.17748/2075-9908-2019-11-4-105-121 (In Russ)

- 32. Zhalsanova V.G. (2018) The Private Subsidiary Farming of Rural Residents: Survival way or Development way? (Based on the Materials of Sociological Research in the Republic of Buryatia). Sociodynamics. No. 9: 1–7. DOI: 10.25136/2409-7144.2018.9.27201 (In Russ)