- PII

- S013216250020845-2-1

- DOI

- 10.31857/S013216250020845-2

- Publication type

- Article

- Status

- Published

- Authors

- Volume/ Edition

- Volume / Issue 9

- Pages

- 60-71

- Abstract

The article is devoted to the sociological analysis of resource mobilization of the research and pedagogical community (RPC) of Russian universities. The problem is considered at the intersection of the sociology of management and the sociology of higher education. Based on the materials of theoretical and empirical studies of practices of higher education, the concept and structure of the RPC resourcing are characterized. The necessity of the managerial approach in the Russian universities aimed at mobilizing the unclaimed resources of the RPC is proved. The first article characterizes the limitations of university management decisions concerning the assessment and use of RPC resources in Russian practices. The second article deals with similar problems in a regional context.

- Keywords

- research and pedagogical community, RPC resourcing, RPC resource mobilization, university management, Russian university practices, regional university practices

- Date of publication

- 29.09.2022

- Year of publication

- 2022

- Number of purchasers

- 3

- Views

- 84

Введение. В новых сложных условиях развития высшего образования вузы российских регионов вынуждены изменять стратегии. Они не только включаются в обсуждение альтернатив Болонской системе, политики продвижения научных журналов [Казимирчик и др., 2019], но и готовятся к увеличению бюджетных мест1, реализуют проекты в рамках программ «Приоритет-2030» [Гусева и др., 2022]. В то же время сохраняются такие вызовы высшему образованию в регионах, как отток талантливых абитуриентов, выпускников [Гайнанов, Атаева, 2021] и научно-педагогических работников (НПР), ресурсное неравенство университетов и снижение качества образования [Малиновский, Шибанова, 2020].

В современных условиях развития российских регионов значение университетов как мощных ресурсных центров приобретает особое звучание. Перестают быть фигуральными и декларативными утверждения, что вузы – источники инновационных знаний, технологий, человеческого капитала. Исследования показывают, что присутствие в регионе высокотехнологичных интеллектуальных центров напрямую влияет на качество жизни этой территории [Воронин, 2020; Паньшин и др., 2021]. При этом влияет не количество университетов, а количество студентов, преподавателей, объемы и качество проводимых исследований. Таким образом, ресурсность научно-педагогического сообщества (НПС), выступая элементом ресурсности университетов в целом, может быть охарактеризована как ведущий фактор, определяющий возможности вузов выполнять свое предназначение в региональном пространстве. Безусловно, ресурсный потенциал университетов богаче в структурном и количественном отношении, чем ресурсность НПС. Он включает в себя финансовую, материальную, инфраструктурную, институциональную составляющие. Однако человеческое измерение, образуемое ресурсностью НПС, по сути, выступает для него системообразующим фактором.

Таким образом, повестка исследований миссии вузов в регионах и региональных городах сохраняет актуальность. Важнейшим направлением разработки данной тематики выступает оценка ресурсного потенциала НПС и возможностей его мобилизации для развития высшего образования, сохранения городов и их человеческого капитала.

С целью реализации данного направления исследований вузов российских регионов мы обратились к изучению ресурсности НПС УрФО, обосновав выбор округа тем, что его высшее образование репрезентирует состояние, тенденции изменений, проблемы всей российской высшей школы. Всего в вузах УрФО сегодня работают 14 535 чел., представляющих НПС. Среди них – 2 043 доктора и 8 262 кандидата наук. Конечно, в структуре населения округа НПС вузов составляет не очень заметную его часть. Однако среди групп, которые образуют авангард социума, присутствие этих работников весьма заметно и значимо, даже если мы примем во внимание его неравное распределение по субъектам федерации в границах УрФО. Так, в вузах Курганской области работают 573 чел. (докторов – 51, кандидатов – 386), в ХМАО-Югре – 1 011 чел. (докторов – 119, кандидатов – 662), ЯНАО – 12 чел. (1 доктор и 11 кандидатов наук). Самыми ресурсными являются вузы Свердловской (6 154 чел., докторов – 884, кандидатов – 3324), Челябинской (4 447 чел., докторов – 634, кандидатов – 2594), Тюменской областей (2 338 чел., докторов – 354, кандидатов – 1325)2.

Ресурсность НПС представляет собой интеллектуальный актив региона, однако редко становится предметом глубокой научной и управленческой оценки, что очень важно для ее мобилизации в интересах самих университетов региона, областей и городов, входящих в состав УрФО, экономической и социальной сфер его территорий. В связи с этим целью статьи является обоснование мобилизационного подхода к оценке и использованию ресурсности НПС университетов УрФО в новых условиях реализации стратегий их развития. Достижение обозначенной цели позволит в перспективе выйти на изучение роли ресурсности НПС в осуществлении миссии вузов региона.

Эмпирической базой послужили результаты исследований российского высшего образования, которые авторы проводят в УрФО с 2016 г. В анализе использованы материалы полуструктурированных интервью с преподавателями и руководителями вузов России и УрФО по проблемам их развития (2016–2018 гг., N = 80; 2021 г., N = 32). В декабре 2021 г. – январе 2022 г. был осуществлен анализ документов стратегического планирования развития высшего образования и науки УрФО с целью выделения приоритетов академического развития НПС и требований к ним в условиях реализации национальной стратегии повышения конкурентоспособности вузов (проект «5-100» и «Приоритет-2030»). Также осуществлен вторичный анализ данных исследований и управленческой аналитики по научной деятельности Уральского федерального университета, представленный в публикациях и официальных отчетах.

Исследование базировалось на анализе массива статистических данных, отражающих основные показатели развития российского высшего образования и университетов УрФО в период 2014–2021 гг. В качестве источников статистических данных использовались базы Мониторинга эффективности организаций высшего образования, статсборники «Индикаторы образования» и данные Мониторинга экономики образования НИУ ВШЭ, информационно-аналитические сборники «Научный потенциал» и «Основные показатели научно-исследовательской деятельности вузов Минобра России» (2018).

По данным Мониторинга эффективности вузов за 2020/2021 уч. гг. УрФО был представлен 90 организациями, среди которых – 73 государственные и муниципальные, 17 – частные, 47 вузов и 43 филиала. Среди вузов УрФО – федеральный университет, национальный исследовательский университет, 2 опорных университета, 5 вузов – участников программы «Приоритет-2030», из них 3 университета – участники проекта «5-100».

Вузы округа были дифференцированы по показателям научной деятельности и роли в ней главного субъекта – НПС. Были выделены группы вузов, относящихся к «ядру», «полупериферии» и «периферии» высшего образования [Зборовский, Амбарова, 2018: 382]. В выборку попали пять университетов, расположенных в пяти субъектах РФ на территории УрФО (Свердловская, Челябинская, Тюменская, Курганская области, Ханты-Мансийский автономный округ)3 и представляющих «ядро», «полупериферию» и «периферию» высшего образования округа. Среди них Уральский федеральный университет (УрФУ, г. Екатеринбург), Тюменский государственный университет (ТюмГУ, г. Тюмень), Южно-Уральский государственный национальный исследовательский университет (ЮУрГУ, г. Челябинск), Сургутский государственный университет (СурГУ, г. Сургут), Курганский государственный университет (КГУ, г. Курган). Первые три университета относятся к зоне «ядра», СурГУ – «полупериферии», КГУ – «периферии». Дополнительным критерием отбора университетов была их многопрофильность и отсутствие ведомственной принадлежности.

Региональное измерение ресурсности НПС университетов. Проблемы функционирования и оценивания ресурсности НПС страны находят свое преломление в университетах российских регионов. Результаты исследования основных показателей развития российского высшего образования и университетов УрФО 2014-2021 гг. позволяют конкретизировать анализ проблемы в разрезе университетов разных типов, относящихся к «ядру», «полупериферии» и «периферии» высшего образования в регионе.

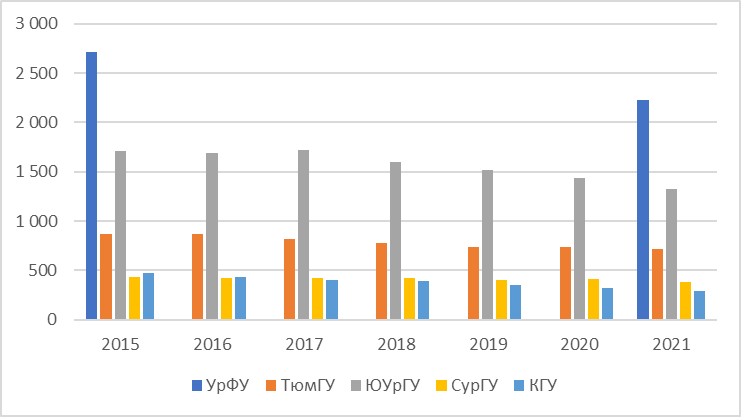

Тенденция снижения численности профессорско-преподавательского состава (ППС) прослеживается во всех рассматриваемых уральских университетах с 2015 г. (рис. 1). К 2021 г. численность ППС в УрФУ сократилась на 18%, ТюмГУ – 17%, ЮУрГУ – 22,6%, СурГУ – 12%, КГУ – на 38%.

Рис. 1. Динамика численности ППС вузов УрФО, 2015-2021 гг., чел.

В вузах «ядра» одновременно с сокращением ППС росло число научных работников (табл. 1), поскольку вхождение в проект «5-100» обязывало наращивать эту группу персонала. К 2021 г. по сравнению с 2015 г. в УрФУ она увеличилась в 2,3 раза, в ТюмГУ – в 3,8 раза, ЮУрГУ – в 1,7 раза. В СурГУ количество научных работников за указанный период не изменилось (хотя в 2017-2018 гг. имелась тенденция к росту). В КГУ данный показатель имел «скачущую» динамику, отражая отсутствие устойчивого роста группы научных работников.

Таблица 1

Динамика численности научных работников в вузах УрФО,

2015-2021 гг. (чел.)

| Вузы | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |

| УрФУ | 212 | 314 | 466 | 466 | 456 | 522 | 482 |

| ТюмГУ | 19 | 11 | 38 | 47 | 60 | 57 | 73 |

| ЮУрГУ | 119 | 253 | 279 | 177 | 146 | 187 | 205 |

| СурГУ | 26 | 31 | 35 | 35 | 30 | 29 | 27 |

| КГУ | 1 | 2 | 0 | 9 | 3 | 5 | 4 |

К каким же последствиям в плане ресурсного обеспечения развития уральских вузов привела стратегия оптимизации численности НПС? Прежде всего, к ресурсной асимметрии в образовательной и научной деятельности, ставшей универсальной характеристикой вузов всех типов. Приоритет научной работы для ППС даже в вузах «ядра» остался декларацией, часто не обеспеченной оптимальными условиями и возможностями, о чем свидетельствует типичное высказывание представителя ректората одного из вузов: «В ответ на многочисленные просьбы снизить учебную нагрузку для ППС скажу: помните, что вы – прежде всего профессора и доценты, обязанные выполнять свои должностные функции. Если хотите заниматься наукой – переходите на ставки научных сотрудников. Или совмещайте по полставки здесь и там» (проректор).

Лукавость подобной установки выдает понимание того, что ставки научных сотрудников в вузах не создаются «из воздуха»: они финансово обеспечиваются либо из грантовых проектов, либо из программы развития университета. Конечно, ресурсный дефицит в вузах «ядра» частично был компенсирован за счет сотрудников научных центров и лабораторий, рост численности которых произошел благодаря финансированию проекта «5-100». Однако интенсификация научной работы ППС сохранилась как самый простой и быстрый способ ресурсного обеспечения научных показателей ведущих вузов региона.

В высших учебных заведениях «полупериферии» и «периферии», не имеющих возможности увеличивать штат научных работников, рост образовательной нагрузки снизил и без того невысокую научную активность ППС. Приведем два фрагмента интервью, которые отражают единство мнений руководителей и преподавателей вуза по обозначенной проблеме. «Сокращение преподавателей, на мой взгляд,... и так много для этого сделано. По 900 часов на преподавателя и прочее. Но это усиливает процессы деградации... Это уже объективный фактор: такое давление на преподавателя, что книжки читать некогда» (проректор). «Время им (преподавателям) дайте… современная ситуация формализации, постоянного введения новых стандартов, повышения учебной нагрузки приводит к тому, что у них нет просто времени. Они же не могут по ночам сидеть и заниматься наукой…» (Преподаватель) «...пришел усталый, 900 часов, – какая наука?! У меня преподаватели без науки-то с ног валятся» (профессор, зав. кафедрой).

Таким образом, вузы «ядра» к 2021 г. смогли использовать стратегию сокращения ППС за счет группы научных работников и интенсификации труда профессорско-преподавательского состава, имеющего бóльший запас научной активности, чем сотрудники вузов «полупериферии» и «периферии». Последние с трудом выдержали количественную трансформацию НПС, но сохранили соответствие аккредитационным показателям.

Из двух других элементов ресурсности НПС уральских вузов – их возрастной и гендерной структуры – мы можем оценить лишь возрастной ресурс, поскольку в открытом доступе имеются данные только о нем. Что касается гендерной структуры, здесь скорее всего наблюдаются те общие тенденции, которые характеризуют все высшее образование в стране.

Практически во всех рассматриваемых вузах УрФО происходит сокращение доли ППС в возрасте до 40 лет (табл. 2). При этом одни вузы демонстрируют тенденцию «взросления», т. е. увеличения группы в возрасте от 40 до 65 лет. Другие – тренд старения, поскольку в них увеличивается группа 65+. Два вуза, ТюмГУ и СурГУ, заметно выделяются на фоне других небольшой долей ППС в возрасте старше 65+. Многолетняя стабильность данного показателя в этих университетах, принадлежащих к разным типологическим группам, обусловлена скорее не управленческими решениями, а в целом более молодым составом населения регионов и городов, в которых находятся эти вузы: средний возраст жителей Тюмени – 34, Сургута – 34,8 года. При этом доля населения в возрасте старше трудоспособного в Тюмени – 20,7%, в Сургуте – 15,8%4. Таблица 2

Динамика возрастной структуры университетов УрФО, 2015-2021 гг., (% от числа ППС)

| Годы | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | ||||||||||||

| Возрастные групп ППС | до 40 лет | 40-65 лет | старше 65 лет | до 40 лет | 40-65 лет | старше 65 лет | до 40 лет | 40-65 лет | старше 65 лет | до 40 лет | 40-65 лет | старше 65 лет | до 40 лет | 40-65 лет | старше 65 лет | до 40 лет | 40-65 лет | старше 65 лет |

| УрФУ | 32,35 | 45,99 | 21,66 | 30,96 | 46,33 | 22,71 | 30,43 | 47,59 | 21,98 | 29,41 | 47,73 | 22,86 | 25,24 | 49,15 | 25,61 | 25,92 | 49,28 | 24,8 |

| ЮУрГУ | 37,82 | 42,92 | 19,26 | 38,34 | 43,63 | 18,03 | 37,98 | 44,00 | 18,02 | 35,48 | 46,52 | 18,00 | 32,01 | 49,34 | 18,65 | 30,02 | 51,96 | 18,02 |

| ТюмГУ | 38,71 | 52,88 | 8,41 | 36,7 | 54,85 | 8,45 | 35,06 | 55,37 | 9,57 | 34,78 | 56,39 | 8,83 | 33,83 | 57,17 | 9,00 | 31,81 | 57,5 | 10,69 |

| СурГУ | 36,56 | 55,89 | 7,55 | 36,15 | 56,1 | 7,75 | 35,25 | 57,32 | 7,43 | 32,35 | 59,75 | 7,9 | 31,46 | 59,03 | 9,51 | 28,39 | 63,8 | 7,81 |

| КГУ | 25,46 | 54,86 | 19,68 | 19,40 | 57,71 | 22,89 | 22,53 | 55,19 | 22,28 | 17,53 | 53,63 | 28,84 | 16,35 | 63,52 | 20,13 | 15,22 | 64,71 | 20,07 |

Такая же зависимость прослеживается в вузах, имеющих значительную и увеличивающуюся долю ППС в возрасте 65+. Так, средний возраст жителей Екатеринбурга и Челябинска – 39 лет, Кургана – 41 год. При этом доля населения в возрасте старше трудоспособного в Екатеринбурге и Челябинске – 24%, в Кургане – 27,9%5. Таким образом, демографическая ситуация в сочетании с инбридингом, доминирующим над открытой кадровой моделью, служит серьезным барьером на пути выполнения плановых показателей программ развития уральских университетов, касающихся их возрастной структуры.

Тем не менее, несмотря на то, что с 2015 г. в УрФУ, ТюмГУ и ЮУрГУ уменьшается доля молодых НПР, ее сокращение идет более медленными темпами по сравнению с СурГУ и КГУ. Ведущим вузам удается создать более привлекательные условия для удержания молодежи по сравнению с вузами «полупериферии» и «периферии». Благодаря этому УрФУ к 2020 г. сумел увеличить долю молодых исследователей (не старше 39 лет) до 67,5% от числа всех научных работников.

Программы развития вузов «ядра» ориентированы на привлечение и удержание молодых НПР и реализуют этот приоритет образовательной политики РФ благодаря мерам, среди которых материальная поддержка аспирантов и докторантов (учреждение специальных стипендий, финансирование мест в целевую аспирантуру и докторантуру); внутривузовские гранты на молодежную науку (исследования, академическую мобильность, конкурсы); создание молодежных научных лабораторий. Благодаря таким мерам университеты «ядра» инвестируют в молодых НПР, которые, в свою очередь, приносят им прямую отдачу в виде привлечения большего количества грантов по внешним конкурсам, предусматривающим обязательное участие вузовской молодежи6. Такой вектор кадровой политики приносит дополнительные баллы при получении государственных субсидий, обеспечивает более легкое выполнение показателей эффективности вузов и попадание в национальные рейтинги.

Сравнение публикационной активности НПР 2018 г. в разных типах вузов УрФО выявила разрыв между ними в целом и особенно по числу публикаций в изданиях WoS и Scopus (табл. 3).

Таблица 3

Среднее количество публикаций в различных типах изданий на 1 НПР,

2018 год7

| Университеты | Количество публикаций | Количество публикаций в журналах ВАК | Количество публикаций в изданиях WoS | Количество публикаций в изданиях Scopus |

| УрФУ | 4,0 | 1,0 | 0,9 | 0,9 |

| ТюмГУ | 4,8 | 1,1 | 0,3 | 0,4 |

| ЮУрГУ | 4,5 | 0,5 | 0,3 | 0,5 |

| СурГУ | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных |

| КГУ | 1,5 | 0,33 | 0,05 | 0,06 |

В УрФУ в сравнении с КГУ за 7 лет (2014–2021) разница по валовому показателю количества публикаций в изданиях WoS составила 11,4 раза, в изданиях Scopus – 6,9 раза. При этом в указанный период наблюдался рост публикационной активности в КГУ: в 6,1 раз выросло число публикаций в изданиях WoS, в 5,5 раз – число публикаций в изданиях Scopus, в 2,9 раза – число публикаций в изданиях РИНЦ8. Однако стартовые позиции УрФУ в 2013-2014 гг. были более сильными, чем в КГУ, а мощная финансовая поддержка государства привела к сохранению существующего разрыва и в 2021 г.

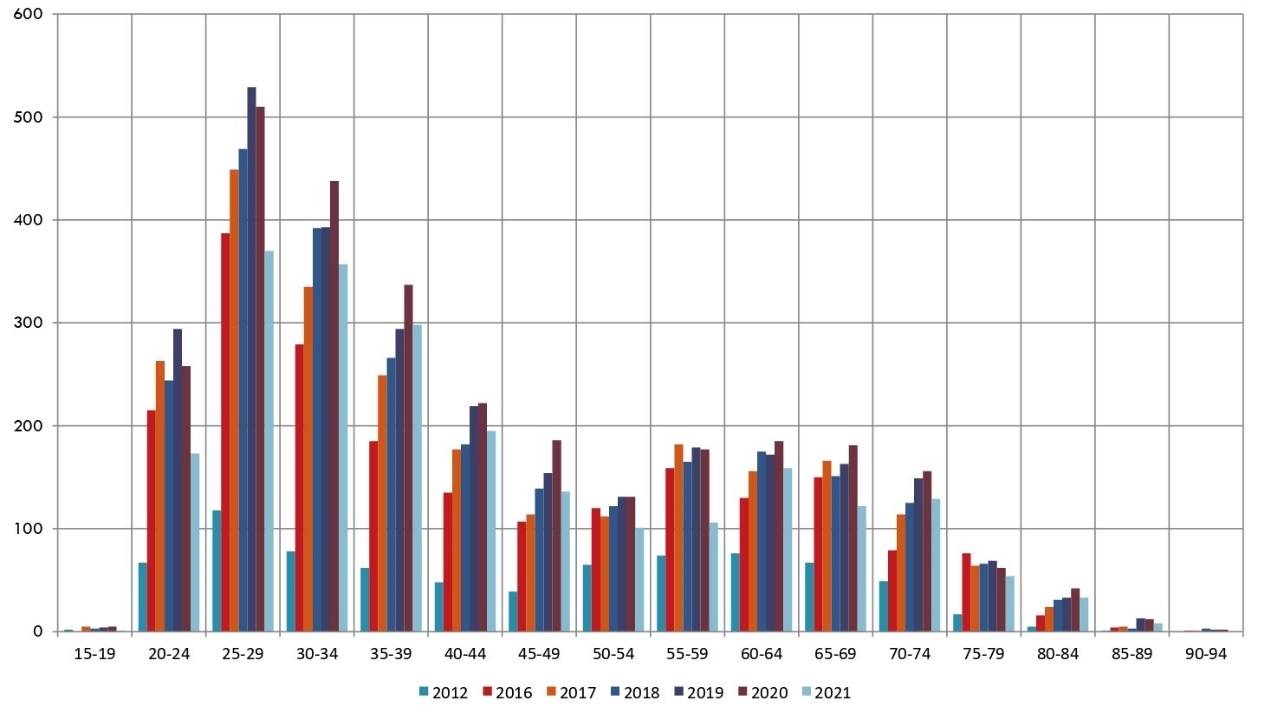

Из-за отсутствия открытых данных мы смогли провести анализ публикационного ресурса в разрезе возраста авторов и по критерию вовлеченности ППС в публикационную активность только по УрФУ. По данным за 2012-2021 гг., лидерами публикационной активности в этом университете являются молодые исследователи – в возрасте до 40 лет (рис. 2), причем эта тенденция начала складываться с 2012 г., когда вуз включился в проект «5-100», и проявилась в полной мере в 2016 г. Таким образом, мы видим, что, несмотря на сокращение доли молодых сотрудников, уровень их публикационной активности остается высоким по сравнению со старшими возрастными группами.

Рис. 2. Динамика числа авторов статей WoS и Scopus в УрФУ по возрастным группам НПР, 2012-2021 гг., чел.

Управленческая аналитика УрФУ фиксирует также изменения соотношения групп ППС с различной степенью публикационной активности. Группа преподавателей, имеющих публикации только в российских журналах списка ВАК, постепенно уменьшилась в абсолютных и относительных величинах – с 18,7% в 2015-2017 гг. до 13,4% в 2019-2021 гг. Однако отчеты несколько «лукавят», когда речь заходит о ППС с «нулевой» публикационной активностью: при расчете в абсолютных числах прослеживается тенденция к уменьшению данной группы, а при расчете доли преподавателей данного типа относительно общей численности ППС заметен ее рост с 33,9% в 2015-2017 гг. до 40,4% в 2019-2020 гг.

Численность высоко- и среднепродуктивных в публикационном плане ППС (3 и более публикаций в WoS и Scopus и 1-2 таких публикаций соответственно) увеличивается к 2020 г.: доля высокопродуктивных – с 23,2% в 2015-2017 гг. до 36,8% в 2018-2020 гг., доля среднепродуктивных – с 19,2% в 2015-2017 гг. до 33,3% в 2018-2020 гг. Резкое снижение публикационной активности в УрФУ в высокорейтинговых журналах в 2021 г. обусловлено, во-первых, временным лагом индексирования статей (они просто не вошли в отчеты университета), во-вторых – общероссийской тенденцией сокращения публикаций данного типа. По сведениям АЦ «Эксперт», в 2021 г. впервые за десять лет снизилась доля российских публикаций в международных базах – с 3,6% в 2020 г. до 3,26% в 2021 г., т. е. до уровня 2018 г.9

Научный потенциал университетов традиционно измеряется показателями остепененности НПР. Однако такой управленческий инструмент оценки научной квалификации сотрудников дает основания для весьма неоднозначных выводов. С одной стороны, мы видим самый высокий уровень остепененности в КГУ – вузе зоны «периферии» (77,91% сотрудников имеют степень доктора или кандидата наук), а самый низкий – в УрФУ (64,86%). При этом КГУ с 2014 г. показывает самый высокий прирост сотрудников с научными степенями (+9,03% к 2021 г.) На втором месте по этому показателю УрФУ (+2,31% к 2021 г.). Остальные вузы к настоящему времени демонстрируют прибавку доли остепененных в 0,5% и менее.

С другой стороны, все рассматриваемые вузы, кроме КГУ, сегодня имеют примерно одинаковую долю докторов наук (табл. 4). Однако, в УрФУ произошло ее увеличение по сравнению с 2014 г. на 2,75%, в то время как другие вузы (в том числе отнесенные нами к ведущим) показывают либо отрицательную, либо очень слабую положительную динамику.

Таблица 4

Динамика доли НПР в вузах УрФО, имеющих ученую степень доктора наук,

за 2014-2021 гг. (в %)

| Вузы | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |

| УрФУ | 11,44 | 14,28 | 14,9 | 13,87 | 14,60 | 14,50 | 13,55 | 14,19 |

| ТюмГУ | 15,62 | 16,26 | 15,19 | 15,91 | 15,14 | 15,59 | 14,98 | 13,93 |

| ЮУрГУ | 13,88 | 13,42 | 12,85 | 12,6 | 14,02 | 13,60 | 14,49 | 14,07 |

| СурГУ | 15,58 | 14,68 | 16,17 | 14,85 | 15,44 | 13,76 | 13,56 | 13,36 |

| КГУ | 9,28 | 10,88 | 10,53 | 10,51 | 11,73 | 9,74 | 10,32 | 9,72 |

Еще одним важным показателем ресурсности НПС служит доля сотрудников университетов, защитивших кандидатские и докторские диссертации. К сожалению, анализ статистических данных не показывает позитивного сдвига практически ни в одном из университетов региона: в УрФУ показатель 2021 г. остался на уровне 2014 г. (1,2%), у остальных вузов он снизился. Так, ТюмГУ потерял к 2021 г. 1,52% защит, ЮУрГУ – 1,79%, СурГУ – 4,05%, КГУ – 1,22%.

«Стеклянный потолок» ресурсных ограничений. В анализе ресурсности НПС вузов УрФО мы следовали, с одной стороны, основным принципам административного подхода к ее оценке, принятым в российских университетах и отвечающим требованиям бюрократического контроля за эффективностью вузов. С другой стороны, мы придерживались идеи проверки функциональности и информативности такого подхода, дополняя его параметрами, не используемыми (или редко используемыми) в управленческой аналитике.

Набор показателей и индикаторов ресурсности НПС, вполне обеспечивающих успешность внешней отчетности университетов, не дает возможности увидеть ресурсные резервы и ограничения, понимание которых важно в рамках мобилизационного подхода для поиска новых способов реализации стратегических целей российских вузов.

На примере вузов «ядра» УрФО, казалось бы, видна эффективность административных решений в сфере управления человеческим активом университетов, поскольку эти решения закрепляют и повышают их статус региональных и национальных лидеров. Однако расширенный (даже на самую малую толику) инструмент оценки тут же выявляет риск истощения человеческой ресурсности за счет сверхэксплуатации высокопродуктивной группы НПС и интенсификации труда всех его иных групп, которая не позволяет им перейти в категорию продуктивных.

«Изъяны» административного подхода к ресурсности НПС проявляются и в других направлениях ее оценки. Так, увеличение показателей эффективности закономерно должно быть увязано с повышением уровня научно-педагогической квалификации НПС. Однако мы видим по формальным количественным параметрам остепененности НПС, что этот ресурс, в большей степени присутствующий в университетах «полупериферии» и «периферии», не дает им никаких преимуществ и шансов изменить свою позицию в структуре высшего образования региона. В то же время у вузов «ядра» количественные колебания показателей ресурса научно-педагогической квалификации никак не отражаются на росте других показателей университета, поскольку они связаны с качественными состояниями названного ресурса, например, сохранением высокой научно-исследовательской активности после защит диссертаций и/или обеспечением научной продуктивности молодых (даже неостепененных) НПР. Таким образом, административный подход порождает своеобразный эффект «стеклянного потолка» на пути развития университетов: ресурсные барьеры, связанные с НПС, не идентифицируются или игнорируются как риски, что создает видимость оптимистичного сценария.

Между тем исполнение такого сценария мог бы обеспечить мобилизационный подход к оценке и использованию человеческой ресурсности вузов. Один из его принципов заключается в многомерном многометодном качественно-количественном измерении всей совокупности ресурсов НПС. Другой принцип данного управленческого подхода – использование дифференцированной оценки ресурсности НПС на основании нескольких критериев – возраста, пола, научной активности. В сочетании с другими принципами он дает представление о ресурсной структуре НПС и ресурсном потенциале каждой группы сотрудников вуза. Суть мобилизационного подхода также состоит в тонкой настройке механизмов использования ресурсности НПС, когда актуализируются ранее неоцененные и невостребованные ресурсы.

Один из них – морально-идеологический, включает в себя знание, понимание и принятие сотрудниками целей университетской стратегии, а также их готовность к участию в ее реализации в новых условиях. Непонимание и неприятие целей реформирования высшей школы, сопротивление инновациям, в том числе и позитивным, оппортунизм, имитационность фиксируются исследователями с начала 2010-х гг. [Курбатова, Каган, 2016; Зборовский и др., 2017; Вольчик и др., 2016; Хагуров, Остапенко, 2014; Серякова, Красинская, 2013].

К морально-идеологическому ресурсу можно отнести и то, что П. Штомпка обозначил формулой: доверие, верность и солидарность [Штомпка, 2012]. Результаты исследований кризиса доверия в высшей школе свидетельствуют об истощении этого ресурса университетского управления [Токарева и др., 2015]. Они указывают на то, что доверие как нематериальный ресурс высшей школы не накапливается и не приводится в действие. Мобилизация ресурсности НПС в первую очередь строится на формировании, сохранении и укреплении морально-идеологического ресурса, поскольку это едва ли не единственный эффективный способ управления мотивацией высоко профессионального сообщества, его готовностью к изменениям и усложнению деятельности.

В равной мере мобилизационный подход учитывает такой ресурс НПС, как многообразие научных коллективов, научных школ и групп, их традиции, наставнический и социальный капитал. В последние годы академическое сообщество испытало по меньшей мере удивление новыми управленческими критериями определения статуса научной школы. Среди них на одно из первых мест был поставлен объем привлеченного финансирования, количество грантов и соответствие ключевым компетенциям университета. В некоторых вузах негласным критерием сохранения или признания научной школы стала лояльность ее руководителя в ситуации конфликта между интересами академического сообщества и менеджериального университетского управления10. В то же время ресурс научных школ – это основа реального, а не имитационного брендирования российских университетов Он обладает способностью конвертироваться как в символические, так и в монетарные бенефиты, а значит требует создания оптимальных условий для своего сохранения и развития.

Особое значение для мобилизационного подхода в вузах имеют символический ресурс и ресурс научно-педагогической квалификации, выраженные не в ритуальном упоминании научных званий, ученых степеней, наград, а в реально работающих экспертных статусах и активном вовлечении НПС в институциональные наставнические практики. В то же время проблемы мобилизации в таком качестве научно-педагогической квалификации НПС практически не разрабатываются. Исключение составляет несколько работ [Нархов, 2014; Заборова, 2014]. Ресурс наставничества, столь необходимый для воспроизводства научно-педагогических кадров, не является предметом управленческого внимания. Между тем, индивидуальное закрепление за молодым специалистом опытного наставника в научно-педагогической деятельности могло бы иметь немалый позитивный эффект, особенно в ситуации снижения привлекательности для молодых людей академической профессии.

Важным, но мало актуализируемым, является коммуникативный ресурс. Он имеет качественно-количественное измерение трансакций, в которые вступают представители НПС и их партнеры, включая плотность, уровни, степень формализации профессиональных коммуникаций между участниками научно-образовательной деятельности внутри вуза и за его пределами [Олейник, 2019]. Коммуникативный ресурс НПС представляет собой элемент коммуникативного поля университета, но не в полной мере идентичен ему, поскольку образован личными коммуникациями. В таких коммуникациях аффилиация с конкретным университетом присутствует, но уходит на второй план, уступая место личному статусу и силе привлекательности коммуниканта. Именно в таком качестве некоторые ведущие вузы используют коммуникативный ресурс НПС для продвижения университетского бренда в социальных сетях, СМИ, поиска и привлечения внешних партнеров.

Для мобилизационного подхода ключевым направлением выступает управление темпоральным ресурсом НПС. Наличие времени – основа для актуализации практических всех иных ресурсов НПС. Однако данный ресурс последние годы подвергается сверхэсплуатации, хотя требует особо бережного обращения и учета. В условиях перехода к мобилизационной модели управления необходимо, по нашему мнению, в каждом вузе изучать бюджет времени НПР с последующим созданием нормальных условий для его использования.

Наконец, заслуживает внимания образовательно-педагогический ресурс НПС. Его использование необходимо для формирования кадров новой экономики. Здесь приобретает особое значение качество этого ресурса, которое требует специальной целенаправленной работы управленческого аппарата. Образовательно-педагогический ресурс НПС нуждается в усилении через активизацию профессиональной и академической мобильности, взаимодействие с практиками, актуализацию знания собственной отрасли.

Заключение. Результаты анализа университетских практик управления человеческими ресурсами свидетельствуют о доминировании административного подхода к оценке ресурсности НПС и в то же время о необходимости и возможностях внедрения подхода, который определяется нами как мобилизационный. Очевидно, свойства и характеристики НПС российских вузов, которые не являются предметом управленческой аналитики, не могут быть использованы (и не используются) в интересах университетов. Вывод о ресурсной стратификации российских вузов (выраженной в неравном доступе к финансированию, информационной и материальной инфраструктуре) можно дополнить заключением о ресурсном неравенстве, имеющем человеческое измерение.

Кейс высшего образования УрФО отразил в целом общероссийскую ситуацию: во-первых, неравное обеспечение вузов важнейшими ресурсами НПС – социально-демографическим, научно-квалификационным, публикационным и др.; во-вторых, неравенство между группами НПС, имеющими разную ресурсность. Самое главное, малоресурсные вузы и группы НПС практически не имеют возможностей изменить свое положение – в силу отсутствия оптимальных организационных и экономических условий для этого. Мы квалифицируем сложившуюся проблемную ситуацию как риск для реализации стратегий повышения конкурентоспособности российской высшей школы и устойчивого функционирования и развития университетов.

Административный подход с его усеченными и искаженными инструментами оценивания создает своего рода «стеклянный потолок», т. е. ресурсные ограничения, невидимые до определенного момента, но реально существующие. В то же время сложились предпосылки использования мобилизационного подхода к управлению ресурсностью НПС с опорой на актуализацию ранее неоцененных и невостребованных ресурсов – доверия, лояльности, неформальных сетевых коммуникаций, символического капитала академической репутации и признания и др. Но для того, чтобы этот подход «заработал», необходимо по крайней мере настроить новую оптику управленческого анализа ресурсности НПС, а затем на ее основе создать подходы к гибкому ее использованию для усиления позиций университетов в национальном и международном образовательном пространстве.

Проведенное исследование показало, что вузы, которые хотя бы для себя, для «внутреннего пользования» применяют расширенный мобилизационный подход к диагностике ресурсного потенциала НПС, достигают лучшего понимания своих возможностей и рисков. В итоге это служит дополнительным инструментом корректировки стратегий развития.

Отдельного исследования заслуживает неактуализированная ресурсность НПС. В социологии накоплен достаточно большой теоретический и эмпирический материал по каждому элементу такой ресурсности. Он требует концептуализации в контексте именно ресурсного подхода и мобилизационной модели университетского управления.

References

- 1. Gaynanov D.A., Ataeva A.G. (2021) Influence of center-peripheral relations on youth educational migration. Ars Administrandi. Iskusstvo upravleniya [Ars Administrandi. The art of management]. Vol. 13. No. 3: 335–358. (In Russ.)

- 2. Guseva A.I., Kalashnik V.M., Kaminsky V.I., Kireev S.V. (2022) Research Leadership of «Priority 2030» Program: Success Factors. Vyssheye obrazovaniye v Rossii [Higher Education in Russia]. Vol. 31. No. 1: 42–58. (In Russ.)

- 3. Kazimirchik L.V., Polikhina N.A., Trostyanskaya I.B. (2019) Promoting journals into international databases: a comparative analysis of journals of leading Russian universities and journals of foreign countries (2013–2018). Nauchnyy redaktor i izdatelʹ [Science Editor and Publisher]. No.4: 151–168. (In Russ.)

- 4. Khagurov T., Ostapenko A. (2014) Education Reform through the Eyes of the Professional Community: the Experience of Sociological Research. Moscow: IS RAN. (In Russ.)

- 5. Kurbatova M., Kagan E. (2016) Opportunism of university lecturers as a way to adaptate the external control activities strengthening. Journal of Institutional Studies (Zhurnal institutsionalʹnykh issledovaniy) [Journal of Institutional Studies]. Vol. 8. No. 3: 116–136. (In Russ.)

- 6. Malinovsky S., Shibanova E. (2020) Regional Differentiation of Accessibility of Higher Education in Russia. Moscow: VHSE. (In Russ.)

- 7. Narkhov D. (2014) The political resource of Russian teachers of a higher education institution: forms and ways of realization. Vestnik SurGPU [Bulletin of SurSPU]. No. 2: 129–136. (In Russ.)

- 8. Oleinik A. (2019) Scientific Transactions: Networks and Hierarchies in Social Sciences. Moscow: INFRA-M. (In Russ.)

- 9. Panshin I., Zhuckovskaya I., Yares O. (2021) The role of university centers in capitalizing the intellectual potential of the region. Problemy teorii i praktiki upravleniya [International journal of management theory and practice]. No. 6: 55–75. (In Russ.)

- 10. Seryakova S., Krasinskaya L. (2013) Reorganization of higher education through the eyes lecturers: study results. Vyssheye obrazovaniye v Rossii [Higher Education in Russia]. No.11: 22–30. (In Russ.)

- 11. Tokareva S., Golub O., Gorina T., Kalashnikova N. (2015) Institutional Trust in Higher Education and the quality of Education. Volgograd: VolGU. (In Russ.)

- 12. Volchik V., Filonenko Yu., Averkieva E., Shiriaev I. (2016) Bureaucratization and adaptive behavior in the higher education. Journal of Economic Regulation. Vol. 7. No. 4: 57–71. (In Russ.)

- 13. Voronin A.V. (2020) The Influence of Universities on the Socio-Economic Development of Regions. Tyumen: TIU. (In Russ.)

- 14. Zaborova E. (2014) City Administration. Yekaterinburg: Ural. un-t. (In Russ.)

- 15. Zborovsky G., Ambarova P. (2018) The Universities Can Change Themselves and the Macro-Region. In: Russia Reforming: Yearbook. Iss. 16: 373–392. Moscow: Novyj Khronograf. (In Russ.)

- 16. Zborovsky G., Ambarova P., Shuklina E. (2017) Does a system of higher education exist in Russia? Sotsiologicheskie issledovaniya [Sociological Studies]. No. 11: 76–86. (In Russ.)

- 17. Shtompka P. (2012) Trust is the basis of society. Moscow: Logos. (In Russ.)