- PII

- S013216250021079-9-1

- DOI

- 10.31857/S013216250021079-9

- Publication type

- Article

- Status

- Published

- Authors

- Volume/ Edition

- Volume / Issue 12

- Pages

- 76-87

- Abstract

Presented analysis of the political, legal and civil aspects of the Miners` and Metallurgical Workers Union of Russia (MMWU) activities provides grounds to identify it as a rather successful actor in the policy of civil society development, social cohesion and societal integration of Russian society. The team of the Department of Comparative Political Studies of the IS RAS has been studying the activities of the MMWU for over 25 years; a solid database was collected and a series of empirical studies of the trade union's activities was conducted. The results of the latest survey served as a basis in this review and data from previous studies are also used. The findings of long-term monitoring gave the authors grounds to substantiate the conclusions reached. The formation of the MMWU as a modern type trade union is based on its conscious efforts in rationalization and modernization of membership. Thanks to it and due to the involvement of trade-union members in civic and political life MMWU activist potential has been maintained. Development of collective bargaining relations is a top priority of MMWU's policy. It has ensured protection of social and labor rights of workers. But not solely. Whаt is especially important it has generated a political and legal space at the enterprises, the ethos and norms of which have been extrapolated to the regional and federal levels in the most vital realms for the healthy community. They legitimize social and political orders, increase institutional trust level, create favorable conditions for promoting emancipatory values and thereby agency and empowerment.

- Keywords

- trade union, types of participation, trade union and civic activism, normative-value attitudes, institutional trust

- Date of publication

- 27.12.2022

- Year of publication

- 2022

- Number of purchasers

- 3

- Views

- 161

Горно-металлургический профсоюз России (ГМПР) — объединяет более 600 тыс. человек в 53-х субъектах Российской Федерации. За 30 лет существования ГМПР удалось укрепить свои позиции среди работников, успешно выстраивать стратегию социального партнерства на предприятиях, с предпринимателями и государством. ГМПР активно участвует в работе Российской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений. Заинтересованный в адекватном представительстве предпринимательской стороны, профсоюз способствовал созданию в 1997 г. Ассоциации промышленников горно-металлургического комплекса (АМРОС), с которой подписываются Отраслевые тарифные соглашения – основа заключения коллективных договоров на предприятиях, формирования правого поля взаимодействия работников и предпринимателей [Горно-металлургический профсоюз России, 2000: 66–68].

Исследование авторами деятельности ГМПР началось в середине 1990-х гг. [Горно-металлургический профсоюз России, 1996]. На протяжении 25-ти лет под руководством С.В. Патрушева проводились регулярные социологические обследования (фактически – мониторинг) деятельности этого профсоюза [Горно-металлургический профсоюз России, 2000; ГМПР…, 2004; ГМПР…, 2007; ГМПР…, 2011]. Исследования выявили, в частности, позитивную роль профсоюза горняков в накоплении социального капитала, основанного на нормах доверия и реципрокности. Сделан вывод о субкультуре членов профсоюза, которому присущ «потенциал доверия, взаимодействия и сотрудничества» [ГМПР…, 2000: 126–130].

Цель нашего исследования – опираясь на эмпирические данные, показать правовые и гражданские аспекты деятельности ГМПР, политико-институциональные экспликации его акторской роли в российском обществе. Эмпирическая база основана преимущественно на материалах анкетного опроса, проведенного весной 2021 г. [Отчет…, 2021]. Выборка составила 1385 человек в 39-ти регионах России на 126-ти предприятиях горно-металлургического комплекса (ГМК)1. Преемственность инструментария и методики с предыдущими обследованиями позволяет сопоставить полученные результаты с опросами 1999, 2003, 2007 и 2011 гг.

Становление и развитие профсоюза горняков.

ГМПР уходит корнями к основанному в феврале 1918 г. Всероссийскому профессиональному союзу рабочих-металлистов, в Уставе которого в качестве очередных задач были зафиксированы содействие развитию революционной классовой борьбы, участие в организации и поднятии промышленности, укрепление трудовой дисциплины. В последующем профсоюз металлистов разделился на отдельные формирования, вслед за отраслевой дифференциацией ГМК [История…, 2020; Модели…, 2020]. В 1991 г. в условиях перехода от государственно-командной экономики к рыночной съезд представителей профсоюзных структур предприятий ГМК учредил на базе разобщенных по территориальному принципу профсоюзных организаций единый профсоюз. Профсоюз трудящихся горно-металлургической промышленности РСФСР численностью 2 млн. членов [Тарасенко, 2011] был призван объединить и координировать работу первичных и территориальных организаций работников ГМК. С апреля 1994 г. он получает название «Горно-металлургический профсоюз России».

За 30 лет своей новой истории профсоюз продемонстрировал способность придерживаться рациональной тактики определения своего места в общероссийском и международном профсоюзном движении. В 1999 г. он вошел в состав Федерации независимых профсоюзов России (ФНПР) (присоединился к 21 млн участников) и тогда же – в Международную Федерацию Металлистов (МФМ), которая в 2012 г., трансформировалась в Глобальный союз IndustriAll – международное объединение профсоюзов промышленных рабочих, представляющее 50 млн человек в 140 странах мира. Профсоюз тесно сотрудничает с Международной организацией труда (МОТ) и Всеобщей конфедерацией профсоюзов (ВКП).

В контексте истории отечественного тред-юнионизма, ГМПР формально нельзя признать ни «традиционным», т.е. воспроизводящим стратегии и практики профсоюзов советского периода, ни «альтернативным» профсоюзом, возникшим на новых принципах в постсоветский период2. В первые годы становления ГМПР столкнулся с общими для всех профсоюзов России проблемами [Аносов, 2017]. Трудовые отношения приобрели договорный характер и потребовали новых правил: трансформации правовой системы, регулирующих условия труда и деятельность профсоюзов законов, обновления правовой подготовки активистов и всего членского корпуса, освоения опыта трипартизма и ведения коллективных переговоров. Положение осложняли общие для современных профсоюзов проблемы: кризис традиционных форм представительства, необходимость адаптации к новой ситуации в сфере трудовых отношений, включая глобализацию экономики, технологические новшества, усиление мобильности на рынках труда, растущее многообразие интересов наемных работников. В то же время прошлые нормы продолжали влиять на профсоюзные практики: не произошло качественных изменений ни в роли профсоюза на рабочем месте, ни в его взаимоотношениях с государством. Главные препятствия на пути развития постсоциалистических профсоюзов — недоверие к ним рабочих, консерватизм профсоюзного аппарата, воспроизведение традиционных бюрократических моделей сотрудничества с работодателем, упор на расширение профсоюзной организации, которое требует технической и организационной поддержки от вышестоящих профсоюзных органов и влечет зависимость от них. Альтернативные профсоюзы не предложили новых решений накопившихся проблем. Это касается не только российских профсоюзных объединений, но и зарубежных, исследователи которых отмечают дефицит стимулов преобразования профсоюзов изнутри и извне [Pringle, Clarke, 2011: 4, 28].

Зависимость от работодателя означает, что коллективные договоры дают ненамного большие преимущества для работников, чем предусмотрено законом. Поэтому важным направлением деятельности профсоюзов становится инициирование и лоббирование предложений по правовому регулированию сферы труда. Эти действия обычно публичны – через участие в работе парламента, в трехсторонних органах на федеральном и региональном уровнях. Нередко они подкрепляются петициями, акциями протеста и демонстрациями.

Политическая позиция профсоюза зависит от его способности реализовать стратегии социального партнерства и избежать социального столкновения. Коллективно-договорные практики ГМПР, охватившие более 98% занятых в отрасли, являются основным полем деятельности профсоюза. Более половины его членов считают наиболее важным из профсоюзных прав «право на ведение коллективных переговоров и заключение колдоговоров и соглашений, контроль за их исполнением» [ГМПР…, 2004: 64]. В контексте новой экономической реальности – ограничение рынков сбыта российской продукции, разрушение логистических цепочек, проблемы с импортозамещением – ГМПР в мае 2022 г. предложил план мер для сохранения производства, рабочих мест, уровня заработной платы и социальной стабильности в трудовых коллективах.

Членство в профсоюзе.

Всегда острая проблема и традиционно важное направление политики абсолютного большинства профсоюзов – приращение количества и качества своих членов. Численность членов ГМПР в последние три десятилетия неуклонно сокращалась, отражая курс власти на деиндустриализацию страны под флагом ее модернизации и перехода в постиндустриальную фазу. Как следствие, если в 1991 г. численность профсоюза составляла около 2 млн. человек, то в 2021 г. – 612 тыс. человек при той же степени охвата.

ГМПР удается сохранить активистский потенциал: более половины его членов активно или более-менее активно работают в профсоюзе, хотя опрос 2021 г. показал «откат» этого показателя (табл. 1).

Таблица 1. Активность в профсоюзе, 2007–2021 гг., %

|

Самооценки активности участия в деятельности профсоюза |

2007 |

2011 |

2015 |

2021 |

|

Активно |

32 |

31 |

37 |

31 |

|

Более-менее активно |

30 |

29 |

30 |

23 |

|

Участвую время от времени |

25 |

23 |

20 |

24 |

|

Совсем не участвую |

11 |

16 |

9 |

21 |

В исследованиях на рубеже 2000-х гг. нами была предложена следующая типология профсоюзного участия:

- рациональный тип (РТ) ориентирован на защиту социально-экономических прав работника — уровня заработной платы, против необоснованного увольнения, других форм произвола начальства, что означает понимание роли профсоюза в системе трудовых отношений, его задач и функций;

- организационный тип (ОТ) присущ членам профсоюза, для которых важно чувство причастности к организации, другие мотивы практически не имеют значения;

- традиционный тип (ТТ) представлен теми, кто видят в профсоюзе источник льгот, материальной помощи, иных благ и услуг, т.е. сохраняют прежнее представление о роли профсоюза, хотя и оно во многом меняется;

- инерционный тип (ИТ) участия характерен для тех, кто не задумывается над причинами своего пребывания в профсоюзной организации, находятся в ней по привычке, причем за последние десятилетия привыкнуть нужно было и к новой ситуации, и к новому состоянию профсоюза.

В XXI в. произошли количественные изменения, отражающие рационализацию членства: наблюдается увеличение доли содержательного участия респондентов рационального и организационного типов, изменение характера традиционного участия, ориентированного на расширение социальных услуг, как, впрочем, и инерционного типа участия (табл. 2).

Таблица 2. Типы профсоюзного участия, 2003 и 2021 гг., %

|

Ответы на вопрос, почему лично вы остаетесь в профсоюзе |

Типы участия |

|||||||

|

2021 |

2003 |

|||||||

|

РТ |

ОТ |

ТТ |

ИТ |

РТ |

ОТ |

ТТ |

ИТ |

|

|

Ради объединения действий в защиту интересов и прав работающих |

30 |

|

|

|

9 |

|

|

|

|

Профсоюз защищает меня от произвола начальства |

10 |

|

|

|

8 |

|

|

|

|

Профсоюз помогает сохранить уровень зарплаты |

10 |

|

|

|

13 |

|

|

|

|

Профсоюз защищает меня от увольнения |

6 |

|

|

|

3 |

|

|

|

|

Из чувства причастности к организации |

|

14 |

|

|

|

8 |

|

|

|

Из-за социальных гарантий, льгот и материальной помощи |

|

|

22 |

|

|

|

40 |

|

|

По привычке |

|

|

|

8 |

|

|

|

19 |

|

Удельный вес типов участия, % |

56 |

14 |

22 |

8 |

33 |

8 |

40 |

19 |

Примечание. В 2003 г. в опросе участвовали 1385 человек, в 2021 г. – 1000 респондентов.

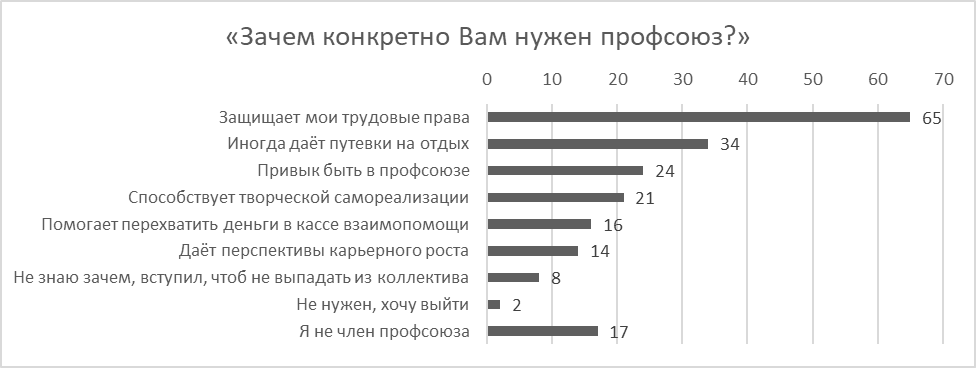

Профиль и содержание изменений позволяют говорить о новом качестве ГМПР – о рационализации мотивации участия, что подтверждают ответы опрошенных горняков на вопрос «Зачем конкретно вам нужен профсоюз?» (рис. 1). Как видим, более половины членов организации остаются в ней сознательно. Доминирующая мотивация членства в профсоюзе – его деятельность по защите трудовых прав (65%), она значительно превышает показатели традиционного советского потребительского и инерционного отношения к профсоюзу («иногда дает путевки на отдых» –34%, «помогает перехватить деньги» – 16%, «привык быть в профсоюзе» – 24%).

Рис. 1. Ответы респондентов на вопрос: «Зачем конкретно вам нужен профсоюз», 2021 г., %

Стратегия ГМПР и факторы гражданской/политической активности.

Гражданская и политическая активность проявляется в двух формах: участие, понимаемое как деятельность в рамках существующих правил игры, и действие, понимаемое как деятельность, направленная на изменение правил игры [Патрушев, 2009; Структуры господства..., 2020]. Политика ГМПР ориентирована на обе формы активности.

В последние годы в условиях сужения поля публичной политики профсоюз сконцентрировался на стратегиях участия. По данным опроса 2021 г., по сравнению с опросом 2015 г. значительно (с 13 до 1%) уменьшилось количество участников несанкционированных митингов и других акций протеста. Значительно увеличилось участие горняков в таких мирных (конвенциональных) формах, как подпись под обращением, петицией в органы власти (до 16 против 7%), сбор денег на благотворительность (до 30 против 12%) и оказание помощи другим работникам предприятия (до 19 против 10%). Особенно расширилась такая форма коллективного волонтерства, как участие в субботниках – с 17 до 53%, охватив более половины членов профсоюза.

При этом респонденты, как правило, самостоятельно, не под влиянием работодателей или существующих правил, принимали решение об использовании той или иной формы гражданской и политической активности. 64% респондентов самостоятельно принимали решение об участия в выборах, около 30% – об участии в избирательных кампаниях и разрешенных демонстрациях, о подписании петиций. 25–26% по своей инициативе участвовали в дискуссиях о политике в Интернете и в работе других (помимо профсоюза) общественных организаций. Принципиально важно, что данные обследований показывают прямую корреляцию между активностью в профсоюзе и другими формами гражданской и политической активности [Мирясова и др., 2013; Мирясова, 2014]. Это хорошо видно при выявлении различий форм гражданского участия активных и неактивных членов профсоюза, а также выборных и рядовых членов.

Как видим (табл. 3), активные члены профсоюза в полтора раза чаще, чем неактивные, помогают другим работникам (46 против 28%), почти вдвое чаще подписывают петиции (38 против 20%), в шесть раз чаще участвуют в легальных митингах (42 против 7%). Любопытно, что различия в уровнях активности между активными и неактивными членами практически не прослеживаются в отношении таких традиционных, «неполитизированных» форм, как донорство и участие в субботнике. Аналогичная картина складывается и из анализа данных, где сравнивается активность выборных и рядовых членов профсоюза (табл. 4). Инициаторами коллективных действий, как правило, являются выборные члены и профсоюзные активисты, которые способствуют накоплению социального капитала, влияющего на вовлеченность в различные практики.

Таблица 3. Гражданское участие активных и неактивных членов профсоюза, 2021 г., % выделенных подгрупп по степени активности

|

Активность в профсоюзе |

Виды активности (ответы на вопрос, участвовал ли респондент, начиная с 2017 г., в следующих акциях) |

||||||||

|

Забастовки |

Акции протеста |

Помощь другим работникам |

Петиции |

Легальный митинг |

Благотворительность |

Донорство |

Субботник |

Не ответили |

|

|

Активные |

0 |

2 |

31 |

24 |

24 |

41 |

8 |

59 |

11 |

|

Более или менее активные |

0 |

1 |

15 |

14 |

18 |

29 |

11 |

53 |

21 |

|

Участвуют время от времени |

1 |

1 |

18 |

11 |

7 |

28 |

9 |

51 |

27 |

|

Совсем не участвуют |

0 |

0 |

10 |

9 |

0 |

17 |

9 |

46 |

39 |

Таблица 4. Гражданская активность выборных и рядовых членов профсоюза, 2021 г., % опрошенных членов

|

Виды активности |

Выборные члены |

Рядовые члены |

|

Субботник |

56 |

53 |

|

Благотворительность |

41 |

29 |

|

Помощь другим работникам |

32 |

19 |

|

Петиции |

28 |

14 |

|

Легальный митинг |

27 |

12 |

|

Донорство |

5 |

10 |

|

Акции протеста |

2 |

1 |

|

Забастовки |

0 |

0 |

|

Не ответили |

12 |

23 |

В отношениях с существующими партиями стратегия профсоюза ориентируется на практику «взаимодействия с политическими партиями, чьи программные установки соответствуют целям и задачам профсоюза»3. Данные обследования 2021 г., как и предыдущих опросов, выявляют тотальное недоверие членов ГМПР (как и россиян в целом) ко всем политическим партиям. Во всех проводившихся нами опросах около 60% респондентов отмечали, что в России нет политических партий, представляющих их интересы, против менее 40% считающих, что такие партии есть. В обследовании 2021 г. распределение ответов на вопрос «Есть ли в России политические партии, действующие в интересах таких людей, как вы?» подтверждает это соотношение: положительно ответили 36%, отрицательно – 60%. В опросе 2011 г. соотношение было 37 и 56% [ГМПР…, 2011: 120]. В рейтинге институционального доверия респондентов-горняков политические партии находились в 2021 г. на последнем месте (6%), после Государственной Думы (10%), Общественной палаты (9%) и государственного аппарата (9%). Первое место в рейтинге занимают профсоюзы (47%), опередившие даже президента, рейтинг которого среди членов ГМПР за последние 10 лет, по результатам наших опросов, снизился с 62 до 40%.

Обследования 2021 г. и предшествующие свидетельствуют о наличии запроса членов профсоюза на политическое представительство. Однако прослеживается тенденция к колеблющейся поддержке позиций, связанных с положительной оценкой роли партий в представительстве интересов трудящихся (с 37% в 2003 г. до 71% в 2011 г. и 52% в 2021 г.) наряду с ростом в последнее десятилетие критических и отрицательных оценок такой роли (соответственно с 79 до 73 и 91%) (табл. 5).

Таблица 5. Оценки роли политических партий в решении социальных проблем, 2003–2021 гг., % опрошенных

|

Оценки |

2003 |

2007 |

2011 |

2021 |

|

Положительные оценки |

||||

|

Полезно, когда партии в программах отражают интересы трудящихся |

24 |

35 |

37 |

26 |

|

Партии полезны, если способствуют квалифицированному представительству рабочих на более высоком уровне |

11 |

10 |

19 |

16 |

|

Партии способствуют успешному и быстрому решению проблем трудящихся |

3 |

7 |

15 |

10 |

|

Отрицательные оценки |

||||

|

Партии выступают в роли защитников интересов рабочих только в период выборов |

25 |

23 |

29 |

36 |

|

Партии используют рабочих для получения власти, а потом предают |

33 |

19 |

26 |

29 |

|

Политические партии ничего не дают рабочим |

21 |

13 |

18 |

26 |

При рассмотрении факторов гражданского и политического участия особое значение имеет анализ ответов на вопрос, связанный с выработкой профсоюзной стратегии, – об общественно-политической позиции профсоюза (табл. 6).

Таблица 6. Мнения об общественно-политической позиции профсоюза, 1999–2021 гг., % опрошенных

|

Мнения, что профсоюз должен делать |

1999 |

2003 |

2007 |

2011 |

2015 |

2021 |

|

Выработать и проводить собственную политическую линию |

32 |

48 |

49 |

49 |

30 |

30 |

|

Быть в стороне от политики, это не его дело |

28 |

27 |

23 |

24 |

20 |

20 |

|

Поддерживать нынешний социально-экономический курс правительства |

3 |

10 |

19 |

13 |

10 |

10 |

|

Поддерживать те силы, которые выступают |

14 |

19 |

14 |

11 |

9 |

9 |

На протяжении последних 20 лет устойчиво сохраняется, как видим, наибольшая поддержка позиции, что профсоюз должен выработать и проводить собственную политическую линию, хотя за последнее десятилетие количество ее сторонников уменьшилось почти на 20 п.п. При этом значительно выросло число затруднившихся с ответом (с 11% в 2011 г. до 31% в 2021 г.): члены профсоюза, видимо, не обладают достаточными информацией и компетентностью, чтобы выбрать конкретный вариант стратегии. Это подтверждается анализом распределения ответов рядовых и выборных членов профсоюза (табл. 7): среди последних заметно больше сторонников линии на самостоятельную, по сути тред-юнионистскую политику. Учитывая существенную поддержку позиции, что профсоюз должен быть в стороне от политики (20% респондентов), можно сделать вывод и о востребованности у некоторой части респондентов установки на деполитизацию, дистанцирование от существующих политических партий и политики в целом.

Таблица 7. Выбор общественно-политической линии профсоюза рядовыми и выборными членами, % опрошенных

|

Профсоюзный статус |

Профсоюз |

Поддерживает проводимый курс |

Против проводимого курса |

Собственная политическая линия |

|

Выборные члены |

17 |

9 |

12 |

41 |

|

Рядовые члены |

21 |

11 |

9 |

28 |

Формулируя свою стратегию, руководство профсоюза, очевидно, должно иметь в виду и представления членов ГМПР о желаемом будущем для страны. Важно, что на вопрос «К чему должна стремиться Россия прежде всего?» 45% респондентов ответили «к благу общества», столько же – «к счастью каждого человека», 7% – «к величию государства». Можно предположить, что установкам и представлениям членов ГМПР ближе всего стратегия, ориентированная на социал-демократическую модель общества, важной составной частью которой является сопряжение интересов личности и общего блага.

Политические экспликации деятельности ГМПР.

Стержнем действующей модели политики ГМПР респонденты солидарно называют два сопряженных направления профсоюзной работы – представительство и защита интересов работников (54%) и ведение коллективных переговоров, заключение коллективных договоров (51%). Респонденты высоко оценивают усилия ГМПР в этих областях.

Исследование показало, что сформированная профсоюзными практиками убежденность работников предприятий в своей правовой защищенности при взаимодействии с работодателем принципиальным образом влияет на восприятие отношений власти и общества, является мощным фактором легитимации всех уровней власти. Она положительно сказывается на оценочных суждениях респондентов о положении дел на предприятии, в регионе проживания и обществе в целом, существенным образом определяя весь набор установок – от когнитивных до поведенческих.

Во время опроса 2021 г. на равную защиту со стороны закона в отношениях с работодателем рассчитывали 36% респондентов, не рассчитывали 22%, ответить затруднилось 42%. На первый взгляд достигнутые результаты не очень впечатляют. Но их реальное значение выявляет сопоставление с данными об уверенности респондентов в правовой защите при взаимодействии с государством: здесь положительно ответили 16% (разница в 20 п.п.), отрицательно – 40% (разница в 18 п.п.), затруднились ответить – 44% (табл. 8).

Таблица 8. Уверенность в равной правовой защите, % опрошенных

|

Субъекты взаимодействий с работниками |

Уверенность в равной защите работника |

||

|

Уверен |

Не уверен |

Затруднились ответить |

|

|

Работодатель |

36 |

22 |

42 |

|

Государство |

16 |

40 |

44 |

Полученные данные побуждают выделить две типологические группы. Первый тип составили респонденты, уверенные в своей правовой защите при взаимодействии с работодателем («защищенные»), второй тип – те, кто так не считают («незащищенные»). Выше отмечалось, что большинство респондентов (69%) отдает профсоюзу первое место в деятельности по защите их прав и интересов, но «защищенные» дают даже более высокие оценки (79% – на 10 п.п. больше); а «незащищенные» – соответственно на 13 п.п. меньше (56%).

Наблюдается прямая корреляция между уверенностью респондентов в правовой защищенности при взаимодействии с работодателем и их доверием к институтам: деятельность ГМПР по формированию правового взаимодействия на предприятии экстраполируется на государственный уровень, способствует легитимации государственной власти и политического порядка РФ. Действительно, на равную защиту со стороны закона при взаимодействии с государством рассчитывают 38% «защищенных» (в два раза больше, чем по всей выборке, где таких 16%) и 5% «незащищенных». Не уверены в такой защите 36% первой группы и шокирующие 86% – во второй. Разница в 50 п.п. в оценках защищенности законом при взаимодействии с государством позволяет определить деятельность профсоюзов по укреплению правового взаимодействия на предприятиях как важнейшее направление стратегий легитимации государственной власти.

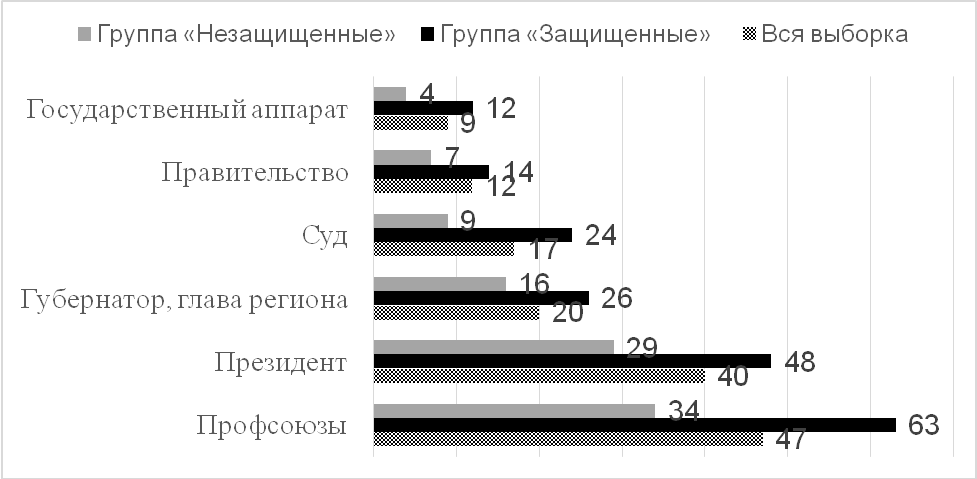

Уверенность в правовой защите при взаимодействии с работодателем на предприятиях комплекса заметно повышает уровень доверия респондентов всем государственным структурам РФ (рис. 2). Важность выявленной корреляции самоочевидна в силу низкого доверия граждан к институтам государственной власти в целом.

Рис. 2. Доверие к структурам и институтам государственной власти РФ, 2021 г., %

Обращает на себя внимание полное сходство «иерархии доверия» у всей выборки, у «защищенных» и у «незащищенных» при существенном различии в самих оценках. Первое место в рейтинге доверия заняли профсоюзы, хотя в абсолютном большинстве опросов о доверии институтам и лидерам РФ это место занимает президент. Самые низкие позиции в иерархии объектов доверия занимают правительство и государственный аппарат – весьма неблагоприятный фактор развития продуктивного взаимодействия профсоюзов и государства.

Отметим также связь между уверенностью респондентов в правовой защите на предприятии и доверием политическим партиям. Похоже, что деятельность ГМПР по формированию политико-правового пространства на предприятиях «перевернула» известную тезу о профсоюзах как приводном ремне партии: теперь профсоюз выполняет функции приводного ремня от масс к партиям.

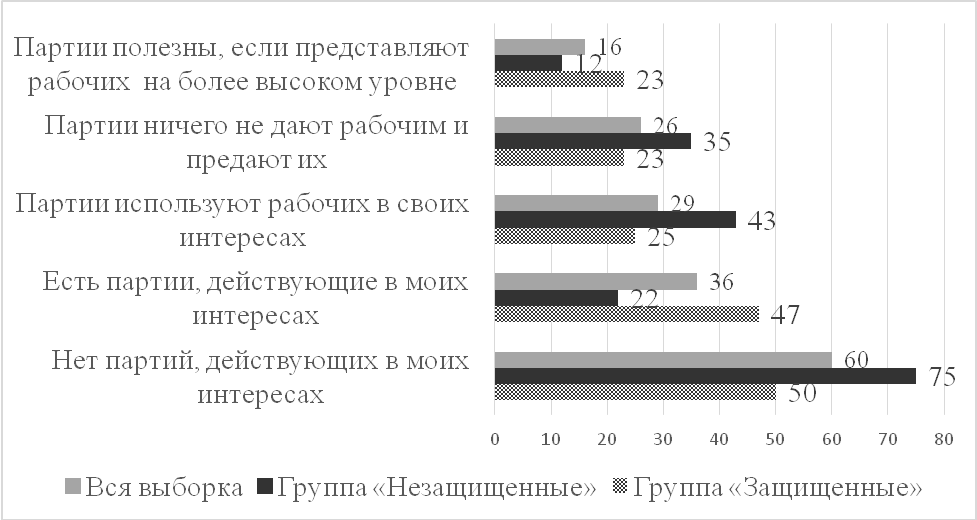

Среди «защищенных» вдвое больше, чем среди «незащищенных», считающих, что в России есть политические партии, которые действуют в интересах таких людей, как они (47 против 22%). Мнение, будто в России нет политических партий, которые действуют в интересах таких людей, как они, разделяют 50% «защищенных» и 75% «незащищенных». Ответы на эти два вопроса зеркалят друг друга, указывая на устоявшееся мнение респондентов (рис. 3).

Рис. 3. Мнения о роли политических партий, 2021 г., %

Лояльнее к политическим партиям относятся респонденты, ощущающие себя участниками политико-правовых отношений на предприятии. 23% «защищенных» и 35% «незащищенных» убеждены, что политические партии ничего не дают рабочим. Еще сильнее различия среди тех, кто обвиняют партии в политической нечистоплотности, соглашаясь с утверждением, что партии используют рабочих для получения власти, а потом предают их: 25% «защищенных» и 43% «незащищенных».

Вера в правовую защищенность при взаимодействии с работодателем оказывает заметное влияние на формирование у респондентов нормативно-ценностных установок, которые соответствуют задачам модернизации общества и развития солидаристских отношений, благоприятных для повышения гражданской компетентности работников комплекса. Это проявляется, в частности, в том, что «защищенные» демонстрируют более высокий уровень межличностного доверия. Считают, что людям можно доверять 48% этой группы, в отличие от 38% у всей выборки и 39% «незащищенных». Сильно различаются мнения «защищенных» и «незащищенных» о целесообразности объединения для защиты общих интересов – важный показатель наделения полномочиями социального актора: за такое объединение выступают 85% «защищенных» и 69% «незащищенных» (по всей выборке – 77%).

Отметим еще один немаловажный социетальный аспект в деятельности ГМПР по формированию правового взаимодействия с работодателем. Уверенность в правовой защите при взаимодействии с работодателем положительно влияет на оценочные суждения респондентов об экономическом положении дел на предприятиях комплекса, в городе проживания и в стране в целом.

В заключение о выявленной прямой корреляции между уверенностью респондентов в их правовой защите на предприятия и повышением доверия к профсоюзу, равно как и модернизационного потенциала работников комплекса. Считают, что профсоюз завоевал доверие большинства работников, 77% «защищенных» против 49% «незащищенных», а деятельность ГМПР оценивают как «довольно успешную» 44% «защищенных», но только 19% «Незащищенных».

Заключение.

Результаты проведенных за два с половиной десятилетия исследований деятельности ГМПР позволяют констатировать: последовательная коллективно-договорная практика авторитетного и пользующегося доверием работников профсоюза серьезно влияет на формирование коллективно-воображаемого образа российского государства, на легитимацию его структур. Деятельность профсоюза создает «снизу» предпосылки формирования в России инклюзивной политики. Реализуемая в широком контексте гражданского и политического участия деятельность ГМПР указывает на один из способов решения сложной и хронически не решаемой задачи по формированию акторов социальных и политических изменений – рациональных, компетентных, способных к рефлексии граждан, которые получили навыки взаимодействия с предпринимателями и структурами государства на принципах политико-правового равенства и взаимной ответственности.

References

- 1. Anosov S.S. (2017) Trade unions in modern Russia: some areas of research. Sovremennyye issledovaniya sotsial'nykh problem [Modern studies of social problems]. Vol. 9. No. 3: 244–261. (In Russ.)

- 2. History of social and labor relations in Russia. (2020) St. Petersburg: SPbGUP. (In Russ.)

- 3. Katzva A.M., ed. (1996) Mining and Metallurgical Workers Union of Russia in the 90s: Social Problems and Organized Actions. Moscow: Ves’ mir. (In Russ.)

- 4. Katzva A.M., Ledeneva I.V., Patrushev S.V., eds. (2000) Mining and Metallurgical Workers Union of Russia in the 90s: Entering the 21st Century. Research and Materials. Moscow: RIK Rusanova. (In Russ.)

- 5. Miryasova A. (2014). Employees of the Mining and Metallurgical Complex: Mood and Activity on the Eve of a New Political Cycle. Zhurnal issledovaniy sotsial'noy politiki [Journal of Social Policy Studies]. Vol. 2. No. 12: 261–274. (In Russ.)

- 6. Miryasova A., Pavlova T., Patrushev S., Tzysina G. (2013) Civil and Political in trade-union practices. In: Civil and political in Russian social practices. Moscow: ROSSPEN. (In Rus.)

- 7. MMWU in a changing society. Analytical report. (2007) Moscow: GMPR, December. (In Russ.)

- 8. MMWU: development vector in the conditions of crisis, modernization and stability: analytical report. (2011) Moscow: GMPR, December. (In Russ.)

- 9. MMWU: solidarity and cooperation. Research and materials. (2004) Editorial board: I.V. Ledeneva, T.V. Pavlova, S.V. Patrushev. Moscow: Antares. (In Russ.)

- 10. Models of the trade union movement: history and modernity (foreign experience). (2020) St. Petersburg: SPbGUP. (In Russ.)

- 11. Patrushev S.V. (2009) Civic activity: an institutional approach (research perspectives). Polis. Politicheskiye issledovaniya [Polis. Political studies]. No. 6: 24–32.

- 12. Patrushev S.V., ed. (2021) Report on the results of the study "GMPR in the year of its 30th anniversary: impact, development, prospects. FNISC RAS. Moscow: FNISTs RAN. (In Russ.)

- 13. Patrushev S.V., Filippova L.E., eds. (2020) Structures of domination, citizens and institutions. Moscow: ROSSPEN. (In Russ.)

- 14. Pringle T., Clarke S. (2011) The challenge of transition. Trade unions in Russia, China and Vietnam. New York: Palgrave Macmillan.

- 15. Tarasenko M.V. (2011) The Mining and Metallurgical Trade Union of Russia is 20 years old. Metallurg [Metallurgist]. 2011. No. 1. URL: https://naukarus.com/gorno-metallurgicheskomu-profsoyuzu-rossii-20-let (accessed 12.07.2022). (In Russ.)