- PII

- S013216250021230-6-1

- DOI

- 10.31857/S013216250021230-6

- Publication type

- Article

- Status

- Published

- Authors

- Volume/ Edition

- Volume / Issue 1

- Pages

- 38-51

- Abstract

The article is devoted to the formation of a specific model of the population reproduction in the suburban area by the case of the Irkutsk agglomeration. In the last 15-20 years, the non-urban territory of the agglomeration has been a zone of intensive suburbanization growth based of intensive migration from regional capital. The article shows that the suburbs of Irkutsk have formed an expanded mode of population reproduction, which differs sharply from the trends dominating in the region. It is argued that the high birth rate in suburban municipalities is associated not only with the rejuvenation of the age structure of the population as a result of migration, but also with a real increase in the birth rate in certain age groups. Also It is shown that the age structure of mortality in the suburban area is more modernized than in other municipalities of the region. On the basis of a spatial analysis of the municipalities of the first level of the Irkutsk agglomeration, the the impact of suburbanization to the formation of an expanded population reproduction regime is argued. A hypothesis the intensive processes of suburbanization, fixed for most regional capitals in the last decade, lead to the formation of an expanded mode of population reproduction even in conditions of depopulation in the region is proposed.

- Keywords

- suburbanization, population reproduction, fertility, mortality, Irkutsk agglomeration

- Date of publication

- 15.03.2023

- Year of publication

- 2023

- Number of purchasers

- 12

- Views

- 224

Введение. Общей тенденцией демографического развития востока России в последние годы стала депопуляция, связанная с действием «западного дрейфа» миграции и возвратом к суженному воспроизводству населения [Захаров, 2022]. Вместе с тем практически во всех регионах Сибири и Дальнего Востока отмечается сохранение и рост численности населения пристоличных муниципалитетов, примыкающих к региональным центрам. Положительная динамика здесь связана с субурбанизационными процессами и формированием зоны пригородного расселения [Карачурина, Мкртчян, 2021].

Рост пригородов как общемировое явление в своей основе имеет миграционный приток, формирующийся, преимущественно, за счет выезда горожан за пределы города. Пределы роста субурбии1 во многом определяются миграционным потенциалом регионального центра. Опыт исследования североамериканских [Aiura, Sato, 2014] и европейских [Eggerickx, 2013; Kulu et al., 2009], в том числе постсоциалистических стран Европы [Kurek et al., 2015] показывает, что интенсивная субурбанизация ведет к изменению демографических процессов и может заметно влиять на режим воспроизводства населения. При этом можно считать установленной зависимость специфики базовых демографических процессов (прежде всего, рождаемости) от пригородного образа жизни [Kulu et al., 2009]. Это позволяет предполагать, что интенсивные процессы пригородного роста могут прямо влиять на демографическую ситуацию и в российских пригородах.

В российских исследованиях пригородов преобладает анализ динамики их роста [Бреславский, 2020], роли миграции в этом процессе [Мкртчян, 2017; 2018; Григоричев, 2017], а также воздействия на систему расселения [Антонов, Махрова, 2019; Дохов, Синицын, 2020; Дорофеева, 2016] и социально-экономические процессы [Эльдяева, Кованова, 2015; Григорьева, 2018]. Вопрос о влиянии пригородного роста на характер демографических процессов пока только ставится, не выходя за рамки общих оценок [Бреславский, Буртонова, 2019].

Целью данной статьи является выявление специфики демографической ситуации в пригородной зоне Иркутска, являющегося на протяжении 15–20 лет пространством интенсивной субурбанизации [Григоричев, 2013]. Значимые отличия базовых демографических процессов отражают действие комплекса социальных процессов, происходящих в пригородной зоне. В более широком контексте, выявление демографической специфики пригорода позволяет рассмотреть релевантность дихотомии «город/село», которая устойчиво используется как в демографическом анализе, так и в социальных исследованиях.

На основании статистического и пространственного анализа данных о численности населения, общих и специальных коэффициентов рождаемости и смертности на уровне муниципалитетов первого (сельские поселения) и второго уровня (сельские муниципальные районы и городские округа) рассматривается формирование специфической демографической ситуации в зоне пригородного расселения. В центре внимания находятся процессы естественного воспроизводства, тогда как воздействие миграции на пригородный рост специально не рассматривается.

Следует оговорить ограничения достоверности статистических данных о численности постоянных жителей пригорода. Как показала Всероссийская перепись 2010 г., некоторая часть (8–10%) жителей пригородов не попадают в статистический учет по месту жительства [Григоричев, 2013]. В связи с этим в анализе помимо общих и специальных коэффициентов используется индекс Покровского-Пирла, который, несмотря на ряд очевидных недостатков (прежде всего низкую информативность), позволяет выявить районы и муниципальные образования с выраженной спецификой воспроизводства населения.

Специфика динамики населения пригородной зоны Иркутска. Демографическая ситуация в Иркутской области в целом соответствует общероссийским тенденциям (табл. 1). Вследствие благоприятной возрастной структуры и стимулированию рождаемости до 2017 г. число рождений превышало число смертей. Но уже с 2013 г. общий коэффициент рождаемости (Crude Fertility Rate – CFR) начинает снижаться. В 2017 г. положительное значение общего коэффициента естественного прироста (Rate of Natural Increase – RNI) и значение индекса Покровского-Пирла (Pokrovsky-Pearl Index – PPI) чуть выше 1,0 сохранялись лишь за счет небольшого снижения общего уровня смертности (Crude Mortality Rate – CMR). В 2018–2019 гг. переход к суженному режиму воспроизводства стал очевидной тенденцией, резко углубившейся в результате пандемии COVID-19 в 2020–2021 гг.

Таблица 1 Воспроизводство населения Иркутской области, 2011–2021 гг.

| Показатели | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |

| CFR, ‰ | 15,30 | 15,91 | 15,66 | 15,25 | 15,29 | 14,76 | 13,40 | 12,85 | 11,80 | 11,31 | 11,06 |

| CMR, ‰ | 13,98 | 13,88 | 13,65 | 13,71 | 13,63 | 13,41 | 12,89 | 13,07 | 13,18 | 14,98 | 17,70 |

| RNI, ‰ | 1,32 | 2,03 | 2,01 | 1,54 | 1,66 | 1,35 | 0,51 | -0,22 | -1,38 | -3,67 | -6,64 |

| PPI | 1,09 | 1,15 | 1,15 | 1,11 | 1,12 | 1,10 | 1,04 | 0,98 | 0,90 | 0,76 | 0,62 |

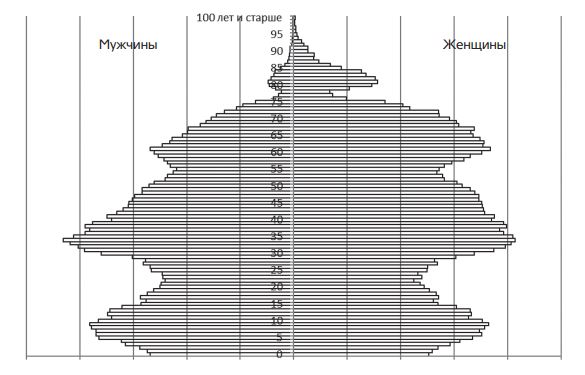

Причиной смены режима воспроизводства стали структурные изменения, заложенные спадом рождаемости второй половины 1990-х– начала 2000-х гг. В фертильный возраст входит малочисленная когорта женщин 1995–2005 гг. рождения (рис. 1). Учитывая, что средний возраст при рождении первого ребенка в регионе превышает 25 лет [Архангельский, Калачикова, 2020: 210], а действие факторов, детерминирующих его повышение, сохраняется [там же: 214], можно говорить о вступлении региона в достаточно длительный цикл низкой рождаемости и суженного режима воспроизводства.

Рис. 1. Половозрастная структура населения Иркутской области, 01.01.2022 г.

Негативно влияет на динамику численности населения региона миграция. Характерный для востока России «западный дрейф» миграции [Мкртчян, 2004] формирует в Иркутской области устойчивую миграционную убыль (табл. 2). Несмотря на колебание абсолютных значений, коэффициент миграционного прироста (Net Migration Rate – NMR) сохранялся в коридоре 2,5–3,5‰ и заметно снизился лишь в 2021 г. Поскольку основной причиной последнего стала эпидемия COVID-19, резко сократившая пространственную мобильность в целом [Рязанцев, Храмова, 2022], можно говорить лишь о кратковременном снижении негативного влияния миграции на население области.

Таблица 2 Общая миграция в Иркутской области, 2011–2021 гг.

| 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |

| Прибыло, тыс. чел. | 55,4 | 62,0 | 67,6 | 63,2 | 61,6 | 63,0 | 66,7 | 68,1 | 59,1 | 49,2 | 49,3 |

| Выбыло, тыс. чел. | 62,2 | 69,2 | 76,2 | 70,4 | 67,7 | 70,1 | 72,6 | 74,0 | 62,3 | 56,3 | 51,5 |

| Прирост, тыс. чел. | -6,8 | -7,3 | -8,6 | -7,2 | -6,1 | -7,2 | -5,9 | -5,9 | -3,2 | -7,1 | -2,2 |

| NMR, ‰ | -2,80 | -2,99 | -3,53 | -2,96 | -2,53 | -2,96 | -2,46 | -2,46 | -1,37 | -2,97 | -0,92 |

Исключением из общего негативного тренда в регионе является Иркутский сельский район, включающий растущую субурбию Иркутской агломерации. Здесь численность населения быстро растет [Serebrennikov, 2018], увеличившись за 2012–2020 гг. более чем на 55%, и составляет на 01.01.2021 г. 139,9 тыс. чел. Фактическая численность постоянных жителей здесь, вероятно, выше, поскольку часть вновь прибывших не регистрируются по месту жительства. Отсутствие разработанных материалов Всероссийской переписи, проведенной в октябре 2021 г., не позволяет выполнить аналогичный анализ, но поскольку действие субурбанизационных процессов продолжается, можно предполагать аналогичную недооценку.

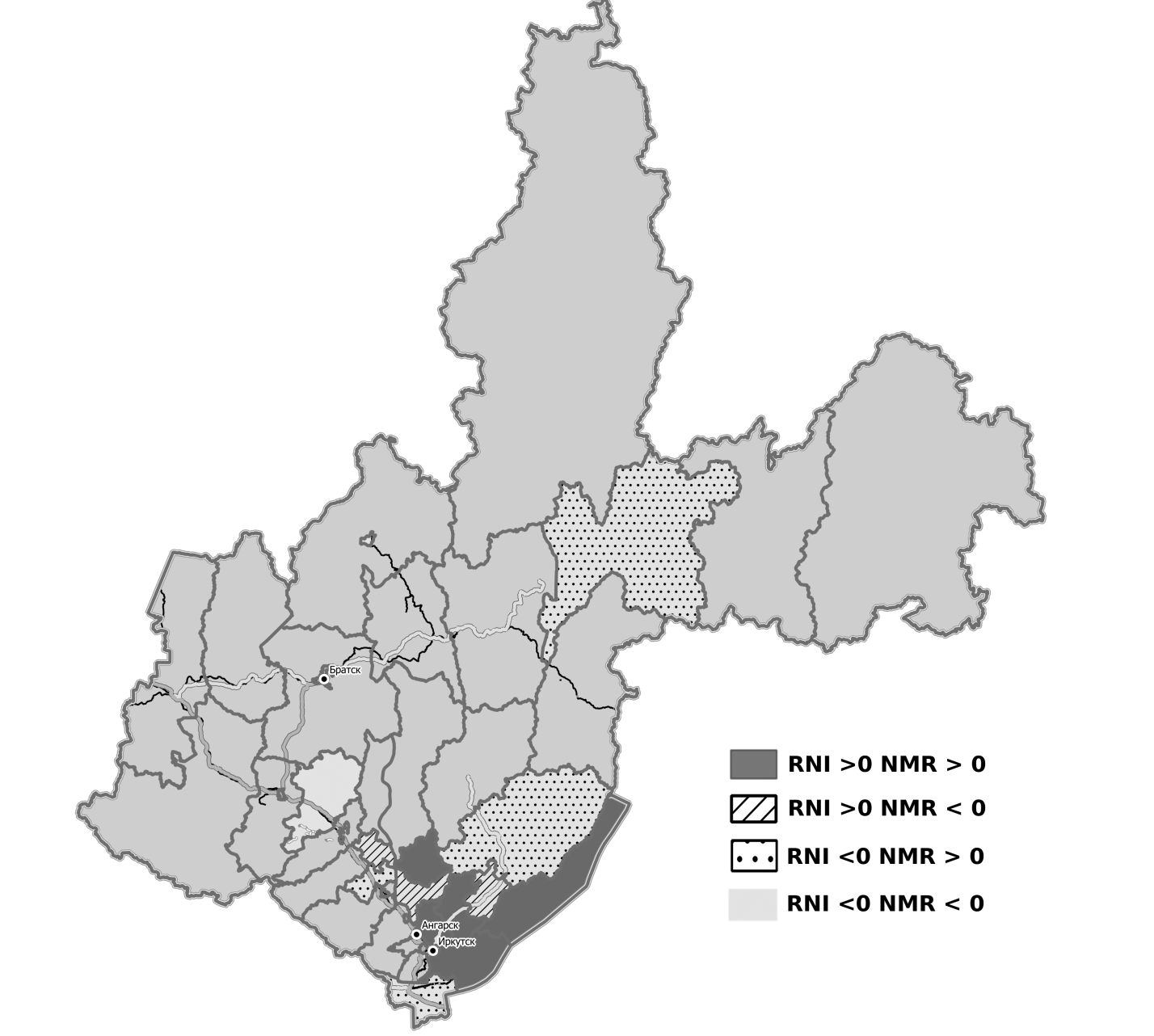

Данный феномен соответствует общему тренду роста пригородов региональных столиц востока России [Карачурина, Мкртчян, 2021]. В основе этих процессов лежит миграционный приток, связанный как с завершением урбанизации, так и выездом горожан на постоянное жительство в пригородные поселения [Григоричев, 2016]. Однако типизация муниципальных районов Иркутской области по компонентам изменения численности населения (рис. 2) позволяет предполагать, что в пригороде важным фактором роста численности населения наряду с миграцией является естественный прирост. Единственным муниципальным образованием региона, в котором положительный миграционный баланс сочетается с естественным приростом, является Иркутский муниципальный район, где преимущественно разворачиваются процессы субурбанизации.

Рис. 2. Типизация муниципальных образований Иркутской области по компонентам динамики населения, 2021 г.

Рождаемость в пригородах Иркутска. Динамика рождаемости 2011–2021 гг. в Иркутской области довольно типична для высоко урбанизированных российских регионов. До 2011–2012 гг. происходил рост числа рождений, обусловленный благоприятной половозрастной структурой населения и комплексом мер по материальному стимулированию рождаемости. Оценка роли последних остается предметом дискуссии [Осипова, 2020; Осипов, Рязанцев, 2014; Тихомирова, Тихомиров, 2020]. Однако динамика общего числа рождений и суммарного коэффициента рождаемости позволяют утверждать, что к долговременному росту числа вторых и последующих рождений они не привели.

К 2012 г. число рождений (Number of Births - NB) в регионе достигло максимальных значений, увеличившись с 2005 г. более чем на четверть (табл. 3). После непродолжительного плато число рождений начинает стремительно снижаться и к 2020 г. опускается до уровня минимальных показателей конца 1990-х гг. Это связано как с неблагоприятными структурными изменениями, что отражает быстрое снижение CBR, так и с исчерпанием эффекта пронаталистских мер. На последнее указывает заметное понижение суммарного коэффициента рождаемости в условных поколениях (Total Fertility Rate - TFR), опустившегося к 2020 г. до значений десятилетней давности.

Таблица 3 Динамика рождаемости в Иркутской области

| 2005 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | |

| NB | 30266 | 36935 | 37110 | 38555 | 37908 | 36856 | 36904 | 35579 | 32253 | 30847 | 28258 | 26948 |

| CFR | 11,9 | 15,2 | 15,3 | 15,9 | 15,7 | 15,3 | 15,3 | 14,8 | 13,4 | 12,8 | 11,8 | 11,3 |

| TFR | 1,34 | 1,66 | 1,7 | 1,76 | 1,98 | 1,97 | 2,01 | 1,99 | 1,86 | 1,83 | 1,72 | 1,68 |

Источник: составлено по: Территориальный орган государственной статистики по Иркутской области: >>>> Демоскоп-Weekly. >>>> ЕМИСС «Государственная статистика»: https://www.fedstat.ru/indicator/31517.

Спад рождаемости происходит на всей территории Иркутской области, за исключением трех муниципальных районов Усть-Ордынского, Бурятского округа и пригородного Иркутского района (рис. 2). Если в первом случае основной причиной сохранения относительно высокого уровня рождаемости являются этнокультурные особенности, обеспечивающие специфику репродуктивного поведения (большая доля рождений в молодых возрастах, более высокая детность), то ситуация в пригороде является для региона новой.

В отличие от других муниципальных образований число рождений в Иркутском районе устойчиво росло до 2019 г., увеличившись с 2011 г. в 1,6 раза (до 2100 чел.). Снижение CFR с максимальных значений 2013 г. (16,66‰) было незначительным (15,82‰ в 2019 г.) и связано со стремительным ростом численности населения: с 2013 по 2019 г. она выросла на 38,2% до 132,7 тыс. чел. Значения TFR за этот период в районе не только не снизились, но, напротив, выросли с 2,04 до 2,15. В 2020 г. происходит резкое снижение числа рождений (на 21,8% до 1642 чел.). Вероятно, в значительной мере такое снижение реакцией на начавшуюся пандемию COVID-19, поскольку уже в 2021 г. число рождений вновь возрастает (1818 чел.). Однако данное предположение нуждается в дополнительной аргументации, поэтому далее мы будет опираться на данные последнего «доковидного» года.

Очевидно, что интенсивная миграция из регионального центра в пригород в значительной мере определяет рост числа рождений. Однако этим не может быть объяснены высокие значения TFR, достигающие уровня простого воспроизводства, что для высоко урбанизированного региона является весьма необычным. Миграционный прирост здесь формируется, прежде всего, выходцами из городской местности, где значения суммарного коэффициента рождаемости колебались от 1,87 в 2015 г. до 1,54 в 2019 г. Приток переселенцев из города, теоретически, должен был привести к распространению городских моделей репродуктивного поведения, и снижению значения TFR. Вместе с тем уровень рождаемости и динамика его изменения здесь не соответствует и сельскому населению, где TFR был значительно выше (2,97 в 2013 г.), но устойчиво снижался и в 2019 г. составил 2,58 рождений на одну женщину.

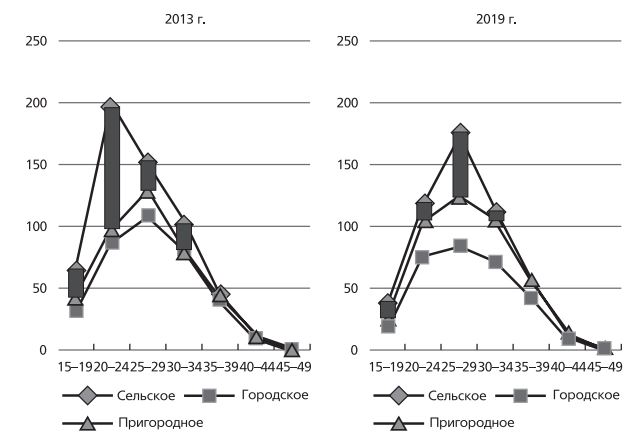

Распространение в пригороде возрастных моделей рождаемости видны через сопоставление возрастных коэффициентов рождаемости (Age Specific Fertility Rates – ASFR) для городской, сельской и пригородной местности. На рис. 3 приведено распределение ASFR в 2013 и 2019 гг., демонстрирующее отличия пригорода от сельской и городской местности. Уже в 2013 г. отчетливо видно, что пригородное население скорее воспроизводит городскую, нежели сельскую модель: пик рождаемости здесь приходится на группу 25–29 лет (129,3‰), тогда как в сельском – на группу 20–24 года (196,2‰). Вместе с тем очевидны и отличия от городской модели: при совпадении общего профиля, значения возрастных коэффициентов рождаемости в трех младших возрастных группах (15–19, 20–24 и 25–29 лет) в пригороде заметно выше, чем в городской местности (43,1‰, 98,3‰, 129,3‰ и 30,9‰, 87,2‰, 108,8‰ соответственно).

Рис. 3. Возрастная структура рождаемости населения Иркутской области, 2013 г. и 2019 г.

К 2019 г. особенности рождаемости в пригороде становятся еще более заметны. В сельском населении резко снижается рождаемость в группе 20–24 года, и максимальное значение ASFR приходятся на группу 25–29 лет. Это позволяет предполагать интенсификацию догоняющей модернизации рождаемости в селе, отраженную в повышении возраста рождения первого ребенка. При этом в возрастных группах старше 30 лет происходит резкое снижение рождаемости, что заметно контрастирует с городом, где снижение уровня рождаемости в старших возрастных группах происходит более плавно.

В пригороде распределение возрастных коэффициентов рождаемости близко воспроизводит городскую модель. Это позволяет предполагать, что формирующееся население субурбии не принимает сельскую модель репродуктивного поведения, сохраняя более модернизированные паттерны рождаемости: пик рождений в средних (25–29 лет) возрастах с более равномерным распределением ASFR в соседних возрастных группах.

Вместе с тем очевидны более высокие значения ASFR в наиболее репродуктивно активных возрастах (20–34 лет). Вероятно, сохранение городской модели репродуктивного поведения корректируется в пригороде комплексом факторов – жилищные, экологические, качество среды. Важнейшим ключевым мотивом переезда в пригород, вербализируемым жителями пригородов в интервью, является возможности для комфортного проживания и воспитания детей [Григоричев, 2013]. Это позволяет предложить гипотезу о том, что субурбанизация ведет к формированию специфичной модели репродуктивного поведения, которая может быть определена как «пригородная». Здесь при сохранении в целом модерновой рождаемости, происходит заметное повышение общего уровня рождаемости – фактически до уровня простого воспроизводства (TFR = 2,15). Показательно, что это существенно расходится с влиянием субурбнизации на рождаемость в европейских постсоциалистических странах, где рост пригородов не привел к заметному повышению значений TFR [Gałka et al., 2016].

Смертность в пригородной зоне Иркутска. Уровень смертности в Иркутской области с середины 2000-х гг. устойчиво снижался: CMR с максимального значения 2005 г. (17,0‰) к 2017 снизился на четверть и стабилизировался на уровне 12,9–13,2‰. Заметно выросло значение средней предстоящей продолжительности жизни: с 65,26 лет в 2010 г. до 69,55 в 2019 (оба пола, все население). В 2020–2021 гг. в связи с эпидемией COVID-19 уровень смертности резко возрастает: общий коэффициент смертности достигает 15,52‰ в 2020 г. и 17,02‰ в 2021 г. Закономерно снижается и ожидаемая продолжительность жизни – до 68,25 и 66,8 лет соответственно.

В регионе сохранялись типичные для России различия в смертности городского и сельского населения. Общий коэффициент смертности в сельской местности был выше на 0,4-0,5‰, но в целом динамика его изменения совпадала с городами. В 2017–2019 гг. значения CMR стабилизируются на уровне 12,8–13,1‰ для горожан и 13,2–13,5‰ для жителей сельских поселений. На фоне пандемии CMR в городской местности Иркутской области вырос значительно больше и впервые заметно превысил этот показатель для села (в 2022–2021 гг. соответственно 15,2–18,0‰ и 14,1–16,5‰). Вероятно, такая динамика связана со спецификой урбанизма, предполагающего значительно большую плотность населения и социальных контактов.

Уровень смертности в пригороде существенно отличается как от городского, так и сельского. На протяжении всего рассматриваемого периода CMR в пригородном Иркутском районе был значительно ниже, чем по региону, и продолжал снижаться: с 10,17‰ в 2011 г. до 8,15‰ в 2018 г. Эпидемия COVID-19 обусловила рост смертности в пригородной зоне. Однако CMR здесь остался ниже, чем в доэпидемиологические годы на остальной территории Иркутской области: 9,5‰ в 2020 г. и 11,0‰ в 2021 г.

Наиболее очевидной причиной отличий в уровне смертности в пригороде можно считать приток молодых и средних возрастов, и вызванные им изменения возрастной структуры населения. Однако возрастная структура смертности в субурбии Иркутска показывает, что специфика пригорода не исчерпывается структурным фактором. Уровень смертности во всех возрастах в пригороде заметно ниже, чем в сельской и городской местности региона (табл. 4). Исключение составляет лишь младенческая, детская и подростковая (до 14 лет) смертность, которая в пригородных поселениях несколько выше, чем в городах. Вероятно, причиной этого является худшая обеспеченность медицинской инфраструктурой субурбанизированных территорий. В этом смысле вполне благополучные пригороды Иркутска, формирующиеся в основном за счет средне- и высокообеспеченных жителей, парадоксальным образом оказываются ближе к бедным субурбиям городов США, где именно бедность и ограниченность доступа к медицинским услугам стимулирует высокую младенческую смертность [Francis et al., 2009]. Косвенно это подтверждает стремление жителей пригородов сохранить регистрацию части членов семьи в областном центре для обеспечения доступа к социальной и медицинской инфраструктуре [Григоричев, 2013].

В остальных возрастах уровень смертности в пригороде заметно ниже, чем по региону в целом. При этом наиболее заметен разрыв в молодых возрастах (15–39 лет), где возрастные коэффициенты смертности пригороде в 1,5–3,4 раза ниже, чем в городе и в 2,3–6,9 раза, чем в селе.

Таблица 4 Возрастные коэффициенты смертности, 2019 г., ‰

| Возраст | Иркутский район (пригород) | Иркутская область городское население | Иркутская область сельское население |

| до 1 года | 6,08 | 5,22 | 6,72 |

| 1–4 | 0,50 | 0,32 | 0,64 |

| 5–9 | 0,00 | 0,16 | 0,20 |

| 10–14 | 0,25 | 0,19 | 0,44 |

| 15–19 | 0,47 | 0,71 | 1,09 |

| 20–24 | 0,77 | 1,18 | 2,06 |

| 25–29 | 0,53 | 1,81 | 3,66 |

| 30–34 | 2,63 | 3,78 | 6,15 |

| 35–39 | 2,36 | 5,86 | 7,51 |

| 40–44 | 5,38 | 7,51 | 10,39 |

| 45–49 | 5,91 | 8,19 | 9,91 |

| 50–54 | 7,71 | 11,02 | 12,24 |

| 55–59 | 11,01 | 15,27 | 17,62 |

| 60–64 | 16,27 | 21,29 | 24,97 |

| 65–69 | 23,13 | 30,13 | 33,48 |

| 70–74 | 32,97 | 44,43 | 50,33 |

| 75–79 | 39,28 | 56,05 | 55,28 |

| 80–84 | 83,85 | 96,63 | 84,40 |

| 85 и старше | 132,88 | 185,15 | 165,52 |

На наш взгляд, можно говорить о более современной возрастной структуре смертности в пригороде, чем в целом по области: кривая смертности здесь в средних и старших возрастах растет заметно более полого. Лишь в самых старших возрастах (старше 75 лет) возрастные коэффициенты смертности пригородного населения начинают стремительно подниматься. Можно предполагать, что переселенцы в субурбию ориентированы на специфический пригородный образ жизни [Walks, 2013]. Одним из ключевых мотивов миграции в пригород являются благоприятная экология, меньший уровень криминогенности и социальных девиаций. Такая мотивация предполагает выбор более здорового образа жизни, который может объяснять выделенные различия. Это подтверждается, например, исследованиями в Швейцарии [Lerch et al., 2017], показывающими значимые отличия смертности в субурбиях в связи с образом жизни. Можно констатировать, что в пригородной зоне проблема высокого уровня смертности, характерная как для региона, так и для России в целом [Захаров, 2022], заметно смягчена.

Важным аспектом такой специфики пригорода является меньший уровень мужской сверхсмертности в молодых трудоспособных возрастах (20–45 лет). Если в целом по области уровень смертности мужчин в этих возрастных группах превышает смертность среди женщин в городской местности в 2,1–2,7 раза, а в сельской в 2,5–3,3 раза, то пригородном районе этот показатель составляет от 1 до 2,4 раза. В молодежной группах (20–24 года и 25–29 лет) сверхсмертность мужчин в пригороде ниже, чем по городским поселениям региона на 45–55% и на 40–70%, чем по сельским. Это свидетельствует о более широких практиках самосохранительного поведения и рефлексивного отношения к здоровью.

Таким образом, сложившийся в пригороде расширенный режим воспроизводства населения сформирован не только заметно более высоким уровнем рождаемости, но и более низкой смертностью. Важнейшие изменения здесь связаны со снижением смертности в молодых возрастах и мужской сверхсмертности. Это позволяет предположить, что субурбанизация и распространение пригородного образа жизни стимулируют ускоренную модернизацию смертности, архаичность которой в России фиксируется давно [Демографическая..., 2006].

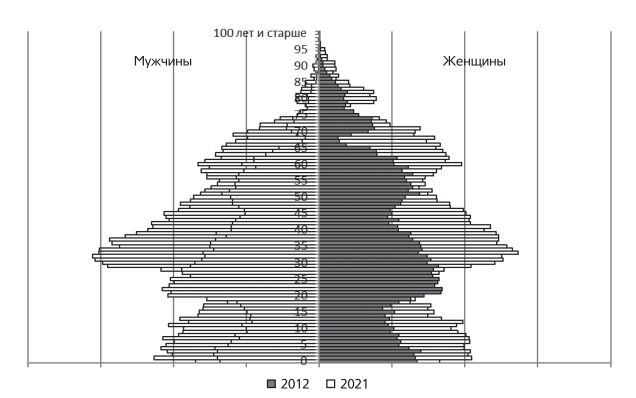

Специфика воспроизводства населения Иркутской субурбии. Ключевой детерминантой отличий демографической ситуации в пригороде является специфическая половозрастная структура. Как видно (рис. 4), в субурбии за счет миграции растет группа молодых возрастов (25–35 лет). Влияние миграции здесь очевидно, поскольку численность и доля данных групп в структуре населения района в 2020 г. заметно выше, чем соответствующих им возрастных групп (16–26 лет) в 2012 г.

Интенсивный приток населения в пригороды приводит к увеличению доли наиболее репродуктивно активных возрастов. Однако в субурбии повышение рождаемости происходит во всех возрастных группах. Это позволяет предполагать, что в субурбии Иркутска формируется модель репродуктивного поведения, близкая к модели северной Европы, связанной с относительно высокой рождаемостью именно в пригородах [Kulu et al., 2009].

Рис. 4. Изменение половозрастной структуры населения Иркутского муниципального района, 2012 г. и 2021 г.

Структурный фактор, безусловно, определяет и уровень смертности в пригороде. Рост удельного веса молодых и средних возрастов способствует снижению значений CMR. Однако значение этого фактора нельзя преувеличивать. Доля пожилого (старше 65 лет) населения в субурбии Иркутска составляет чуть менее 11,6%, а по области в целом 13,5%. При очевидных различиях, доля пожилых в пригороде все же высока, что должно определять и высокий уровень смертности. Кроме того, как показывают исследования пригородов Кракова, влияние субурбанизации на процессы старения населения не однозначно. Интенсивная миграция не означает автоматического замедления старения населения [Kurek et al., 2017], и может способствовать заметной дифференциации пригородов по возрастной структуре в зависимости от привлекательности для разных групп мигрантов [Gałka et al., 2015].

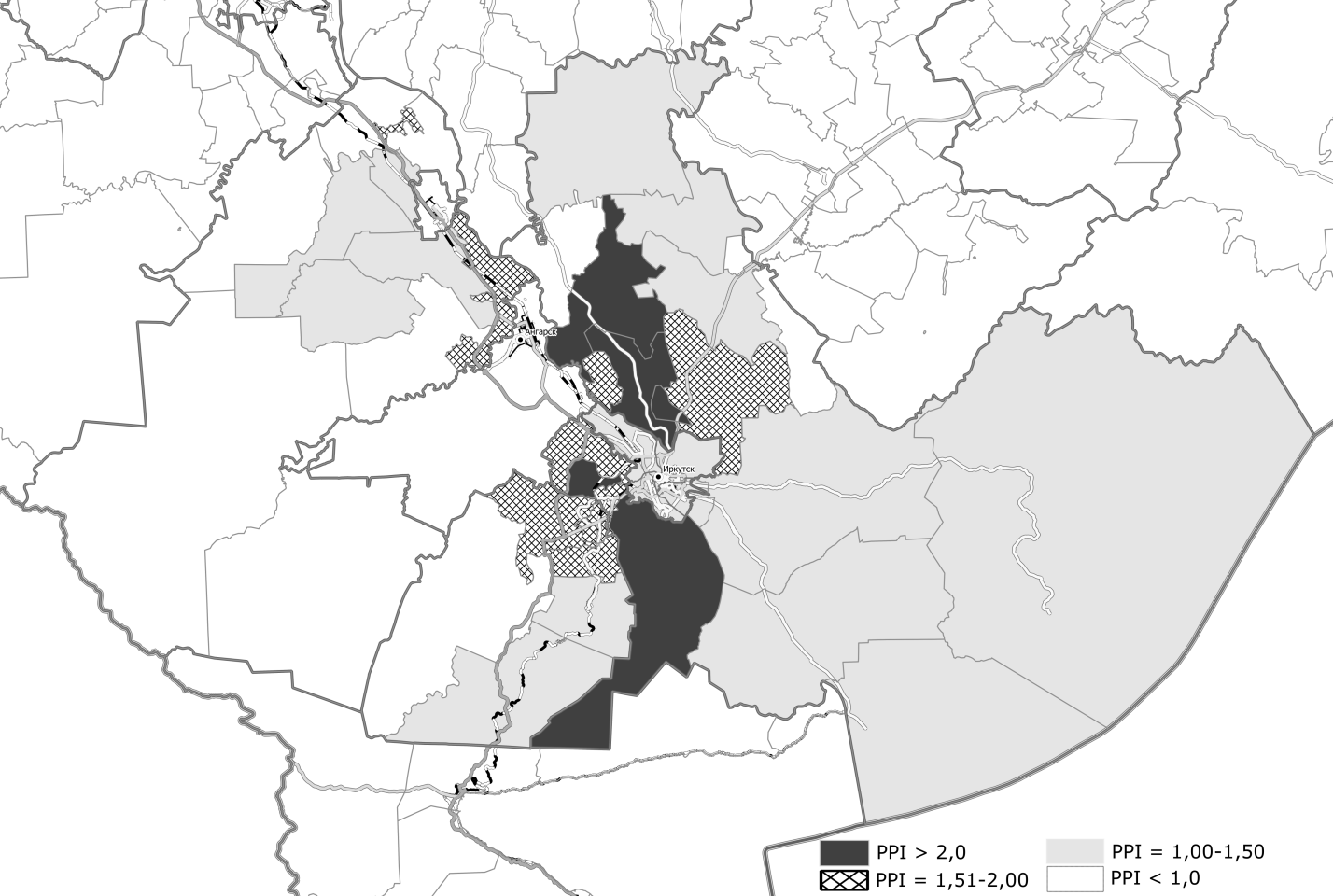

Показательна неоднородность пригородов Иркутска по характеру воспроизводства населения на уровне муниципальных образований первого уровня (рис. 5). Учитывая потенциальную неполноту данных о численности населения, нами использован индекс Покровского-Пирла, не учитывающий численность населения. Самые высокие значения PPI приходятся на муниципальные образования, наиболее включенные в субурбанизационные процессы. В пяти из них рождаемость превосходит смертность более чем в два раза (PPI в Марковском сельском поселении – 2,4, Карлукском – 2,34, Максимовском – 2,05, Уриковском – 2,56, Ширяевском – 2,43, Молодежном – 2,33). Все указанные сельские поселения являются зоной активного пригородного расселения [Григорьева, 2018]. Высокий уровень PPI здесь фиксируется на протяжении почти всего рассматриваемого периода.

Рис. 5. Распределение МО первого уровня Иркутской агломерации по PPI в 2019 г.

Однако прямой корреляции между интенсивностью миграционного притока и PPI не прослеживается. В ряде сельских поселений, где субурбанизационный рост наблюдается уже более десятилетия, значение PPI хотя и превышают единицу, но далеки от максимальных значений. Так, в Хомутовском поселении, где субурбанизационный рост наблюдается с середины 2000-х гг. [Serebrennikov, 2018] и высоким миграционным приростом (в 2019 г. 686 чел. или 35,2‰), значение PPI в 2019 г. составило лишь 1,54. С другой стороны, длительность субурбанизации также не связана напрямую с уровнем воспроизводства населения: соседнее Уриковское сельское поселение, где субурбанизационный рост начался одновременно, демонстрирует максимальный показатель PPI – 2,56 в 2019 г.

Таким образом, пока можно уверенно говорить только об одной закономерности: в зоне субурбанизации фиксируется расширенный режим воспроизводства населения, что резко отличает их от остальной территории агломерации и региона. Специфика пригородного района и по уровню рождаемости, и возрастной структуре смертности не могут быть объяснены исключительно особенностями возрастной структуры населения субурбии, сформированными миграцией. Это позволяет предполагать, что именно субурбанизация, связанное с ней изменения половозрастной структуры и образа жизни населения определяют формирование расширенного режима воспроизводства.

Заключение. Гипотеза о пригородной модели воспроизводства населения – пока не более чем предположение, требующее дальнейшей разработки. Однако выделенные особенности рождаемости и смертности, на наш взгляд, позволяют говорить о появлении иных факторов в формировании специфики демографической ситуации в пригороде, помимо структурных. Устойчивость этих факторов и, соответственно, складывающейся демографической специфики субурбии пока не очевидны, однако имеющийся опыт европейских стран показывает возможность их закрепления на длительный период.

Относительная непродолжительность современной субурбанизации пока не позволяет провести сравнение рождаемости в реальных поколениях для полноценной разработки гипотезы. Рост пригородов происходит лишь в последние 12–15 лет, что не позволяет пока увидеть, сохраняется ли выделенная модель воспроизводства в реальных поколениях и оценить ее устойчивость.

Тем не менее сформулированная гипотеза может быть полезна для определения демографических трендов в пригородных зонах. Обнаруженные особенности демографических процессов, вероятно, являются одним из значимых эффектов субурбанизации: новая для России система расселения и организация жизненного пространства может детерминировать расширенное воспроизводство населения через социо-пространственный «контекст». Фактически, это означает существенные изменения социо-пространственной организации страны, для описания которой устоявшаяся дихотомия «город/село» становится недостаточно релевантной. С другой стороны, выявленные отличия от восточноевропейских постсоциалистических стран и сходство некоторое со скандинавскими странами позволяют говорить о формировании пригородного паттерна второго демографического перехода в России, отличающегося от общероссийской и восточноевропейской динамики этого процесса. В свою очередь последнее свидетельствует о заметных отличиях субурбанизации в России от других постсоциалистических стран, по крайней мере, в ее демографическом проявлении.

References

- 1. Aiura H., Sato Y. (2014) A model of urban demography. Canadian Journal of Economics. 47 (3): 981–1009. DOI:10.1111/caje.12096.

- 2. Antonov E.V., Makhrova A.G. (2019) Largest Urban Agglomerations and Super-Agglomerations in Russia. Izvestiya RAN. Seriya Geograficheskaya [Bulletin of the RAS. Geographical Series]. No. 4: 31–45. (In Russ.) DOI: 10.31857/S2587-55662019431-45.

- 3. Arkhangel’skii V.N., Kalachikova O.N. (2020) Maternal age at first birth: dynamics, regional differences, determination. Ekonomicheskie i social’nye peremeny: fakty, tendencii, prognoz [Economic and Social Changes: Facts, Trends, Forecast]. Vol. 13 (5): 200–217. (In Russ.) DOI: 10.15838/esc.2020.5.71.12.

- 4. Breslavsky A.S. (2020) Who Studies the Suburbs of Big Cities in Contemporary Russia and How? Gorodskiye issledovaniya i praktiki [Urban Studies and Practices]. Vol. 5 (4): 16–34. (In Russ.) DOI: 10.17323/usp54202016-34.

- 5. Breslavsky A.S., ed. (2019) “Suburban revolution” and peripheral urban territories in the post-soviet space. Ulan-Ude: BNTs SO RAN. (In Russ.)

- 6. Breslavsky A.S., Burtonova V.N. (2019) Demographic parameters of urbanization in the republics in the East of Russia. In: Regional Russia: history and modernity. Komsomolsk-on-Amur: AmGPGU: 32–37. (In Russ.)

- 7. Dokhov R.A., Sinitsyn N.A. (2020) Sprawl in Russia: Development and Structure of Belgorod Suburbia. Izvestiya RAN. Seriya Geograficheskaya. [Bulletin of the RAS. Geographical Series]. Vol. 84 (2): 191–206. DOI: 10.31857/S2587556620020053. (In Russ.)

- 8. Dorofeeva L.A. (2016) Development of suburban settlements in the Krasnoyarsk agglomeration. Geografiya i prirodnyye resursy [Geography and Natural Resources]. No. 3: 168–174. DOI: 10.21782/GiPR0206-1619-2016-3. (In Russ.)

- 9. Eggerickx T. (2013) Transition Démographique et banlieue en Belgique: le cas de Bruxelles. Annales de Demographie Historique. 126 (2): 51–80. DOI: 10.3917/adh.126.0051.

- 10. Eldyaeva N.A., Kovanova E.S. (2015) Assessment of internal labor migration on the socio-economic development of regions. Statistika I ekonomika [Statistics and Economics]. No. 6: 106–111. DOI: 10.21686/2500-3925-2015-6-106-111. (In Russ.)

- 11. Francis L.E., Berger C.S., Giardini M., Steinman C., Karina K. (2009) Pregnant and poor in the suburb: the experiences of economically disadvantaged women of color with prenatal services in a wealthy suburban county. Journal of Sociology and Social Welfare. Vol. 36 (3): 133–157.

- 12. Gałka J., Kurek S., Wójtowicz M. (2016) Differentiation of reproductive behaviour of the population of the Kraków Metropolitan Area in the light of survey research. Bulletin of Geography. Socio–economic Series. No. 31: 45–57. DOI: 10.1515/bog-2016-0004.

- 13. Gałka J., Kurek S., Wójtowicz M. (2015) Zmiany zaludnienia oraz struktur demograficznych mieszkańców Krakowa natle Krakowskiego Obszaru Metropolitalnego w okresie transformacji. URL: https://www.researchgate.net/publication/284365185_Zmiany_zaludnienia_oraz_struktur_demograficznych_mieszkancow_Krakowa_na_tle_Krakowskiego_Obszaru_Metropolitalnego_w_okresie_transformacji. (accessed 04.07.2022).

- 14. Grigorichev K. (2017) Subregional migrations and forming suburbs of Syberian city. Mir Bol’shogo Altaya [World of Great Altay]. No. 3 (1): 31–42. (In Russ.)

- 15. Grigorichev K.V. (2013) In the shadow of the big city: the social space of the suburbs. Irkutsk: Ottsik. (In Russ.)

- 16. Grigorichev K.V. (2016) Diversity of the suburb: suburbanization in Siberian region (the case of Irkutsk). Gorodskiye issledovaniya i praktiki [Urban Studies and Practices]. Vol.1 No. 2: 7–23. DOI: 10.17323/usp1220167-23. (In Russ.)

- 17. Karachurina L.B., Mkrtchyan N.V. (2021) Intraregional Population Migration in Russia: Suburbs Outperform Capitals. Izvestiya RAN. Seriya Geograficheskaya. [Bulletin of the RAS. Geographical Series]. Vol. 85. No. 1: 24–38. DOI: 10.31857/S2587556621010076. (In Russ.)

- 18. Kulu H., Boyle P.J. (2009) High Fertility in City Suburbs: Compositional or Contextual Effects? European Journal of Population. Vol. 25: 157–174. DOI: 10.1007/s10680-008-9163-9.

- 19. Kulu H., Boyle P.J., Andersson G. (2009) High suburban fertility: Evidence from four Northern European countries. Demographic Research. Vol. 21: 915–944. DOI: 10.4054/DemRes.2009.21.31.

- 20. Kulu H., Washbrook E. (2014) Residential context, migration and fertility in a modern urban society. Advances in Life Course Research. Vol. 21: 168–182. DOI: 10.1016/j.alcr.2014.01.001.

- 21. Kurek S., Wójtowicz M., Gałka J. (2015) The changing role of migration and natural increase in suburban population growth: The case of a non-capital post-socialist city (The Krakow Metropolitan Area, Poland). Moravian Geographical Reports. 23 (4): 59–71. DOI: 10.1515/mgr-2015-0025.

- 22. Kurek S., Wójtowicz M., Gałka J. (2017) Does suburbanisation contribute to the rejuvenation of a metropolitan area? Changes in the age structure of the Kraków metropolitan area in Poland in the light of recent suburbanization. Geographia Polonica. Vol. 90 (2): 59–70. DOI: 10.7163/GPol.0085.

- 23. Lerch M., Oris M., Wanner Ph. (2017) Periurbanization and the Transformation of the Urban Mortality Gradient in Switzerland. Population. Vol. 72 (1): 93–122. DOI: 10.3917/pope.1701.0093.

- 24. Mkrtchyan N. (2017) Suburban areas of Russia: population dynamics and migration balance. What do We Know about Contemporary Russian Suburbs? / еd. by A.S. Breslavsky. Ulan-Ude: BNTs SO RAN: 26–36. (In Russ.)

- 25. Mkrtchyan N.V. (2004) "Western drift" of internal Russian migration. Otechestvennye zapiski [Domestic Notes]. No. 4: 94–104. (In Russ.)

- 26. Mkrtchyan N.V. (2018) Regional Capitals and Their Suburbs in Russia: Net Migration Patterns. Izvestiya RAN. Seriya Geograficheskaya. [Bulletin of the RAS. Geographical Series]. Vol. 6: 26–38. DOI: 10.1134/S2587556618060110. (In Russ.)

- 27. Osipova I. (2020) Reproductive attitudes of Russians and How they regard government measures to support fertility. Demograficheskoye obozreniye [Demographic Review]. Vol. 7. No. 2: 97–120 DOI: 10.17323/demreview.v7i2.11143. (In Russ.)

- 28. Ryazantsev S., Khramova M. (2022) New Migration Reality in the Era of COVID-19. Sotsiologicheskie issledovaniya [Sociological Studies]. No. 3: 150–152. DOI: 10.31857/S013216250019220-5. (In Russ.)

- 29. Serebrennikov E.N. (2018) Expansion features of Irkutsk suburban areas’ development. IOP Conf. Series: Earth and Environmental Science. Iss. 190. Article 012063 DOI: 10.1088/1755-1315/190/1/012063.

- 30. Tikhomirova T.M., Tikhomirov N.P. (2020) Evaluation of the Impact of Maternity Capital in Russian Regions. Federalism. No. 1: 5–26. (In Russ.) DOI: 10.21686/2073-1051-2020-1-5-26.

- 31. Vishnevsky A.G. (ed.) (2006) Demographic Modernization of Russia: 1900-2000. Moscow: Novoye izd-vo. (In Russ.)

- 32. Walford N., Kurek S. (2016) Outworking of the Second Demographic Transition: National Trends and Regional Patterns of Fertility Change in Poland, and England and Wales, 2002–2012. Population, Space and Place. Vol. 22 (6): 508–525. DOI: 10.1002/psp.1936.

- 33. Walks A. (2013) Suburbanism as a Way of Life, Slight Return. Urban Studies. Vol. 50 (8): 1471–1488. DOI: 10.1177/0042098012462610.

- 34. Zakharov S.V. (2022) Population of Russia 2019: 27th annual demographic report. Moscow: NIU VSHE. (In Russ.)